ここでは大森曹玄著、「碧巌録」と岩波本「碧巌録」を参考にし、

合理的科学的立場から「碧巌録」の公案26則~50則を分かり易く解説したい。

本則:

僧、百丈に問う、「如何なるかこれ奇特の事?」。

丈云く、「独坐大雄峰」。

僧礼拝す。丈便(すなわ)ち打つ。

注:

百丈:百丈懐海禅師(720~814)。禅門の規則である「百丈清規(じんぎ)」を制定したことで有名。

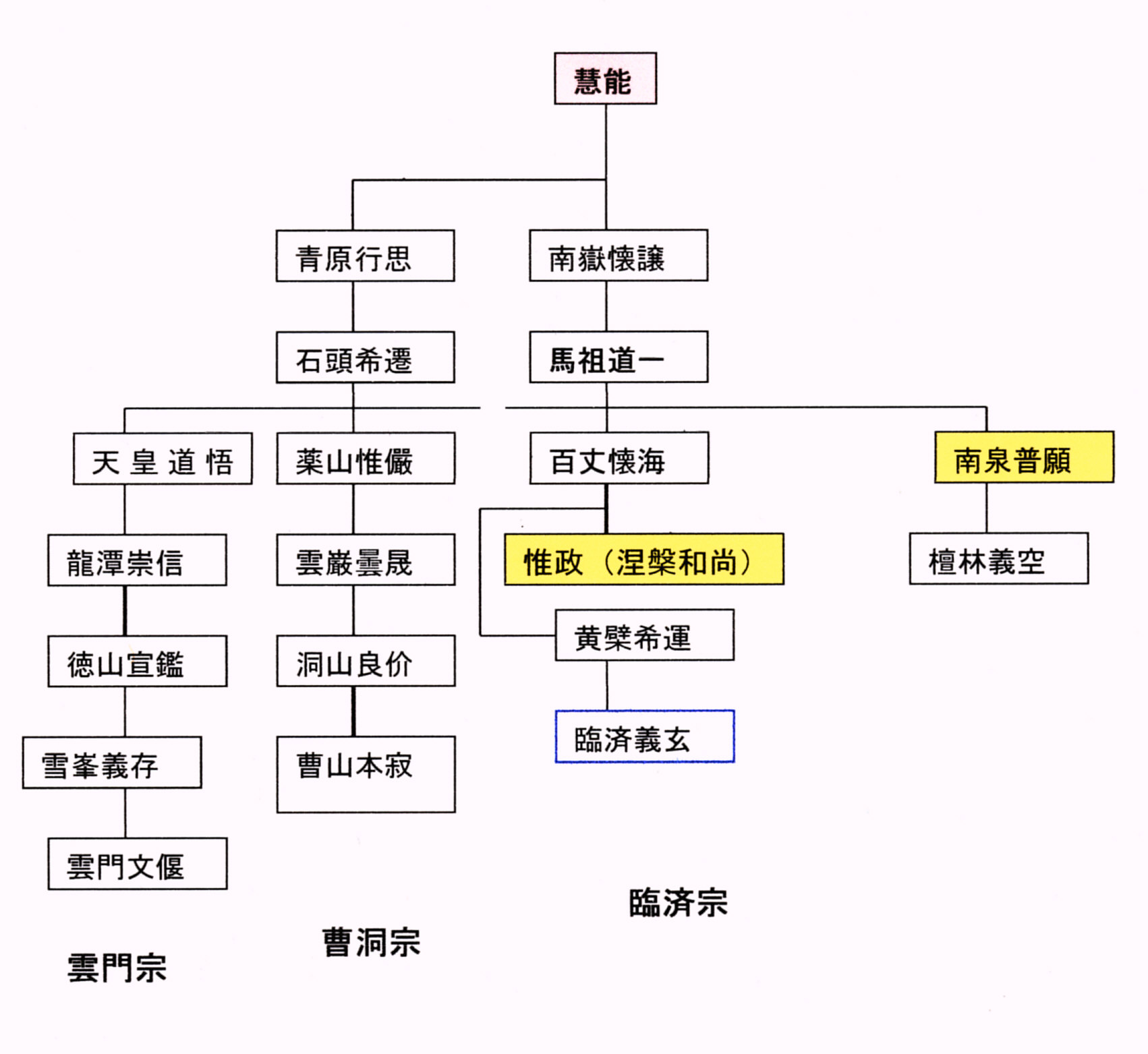

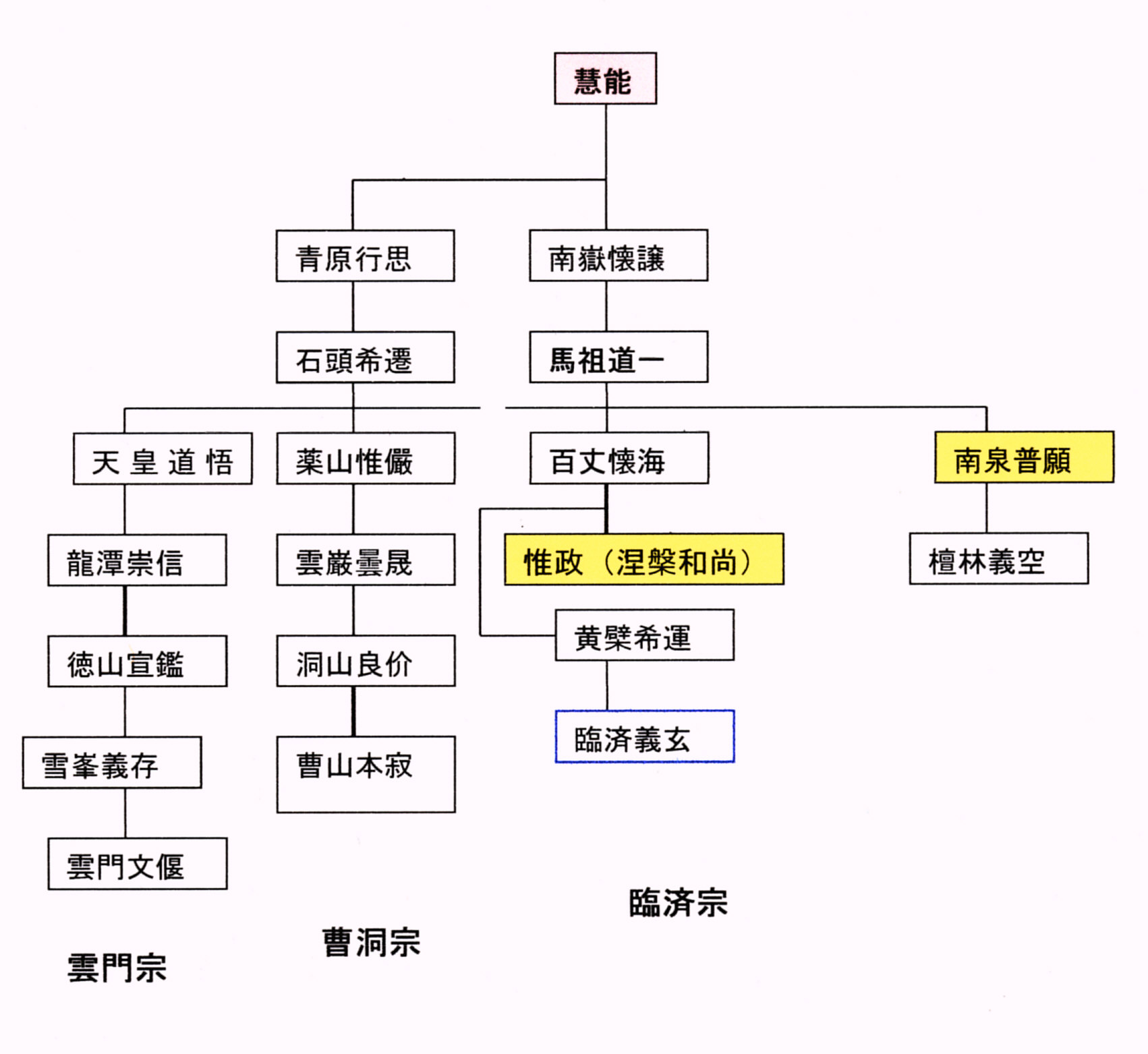

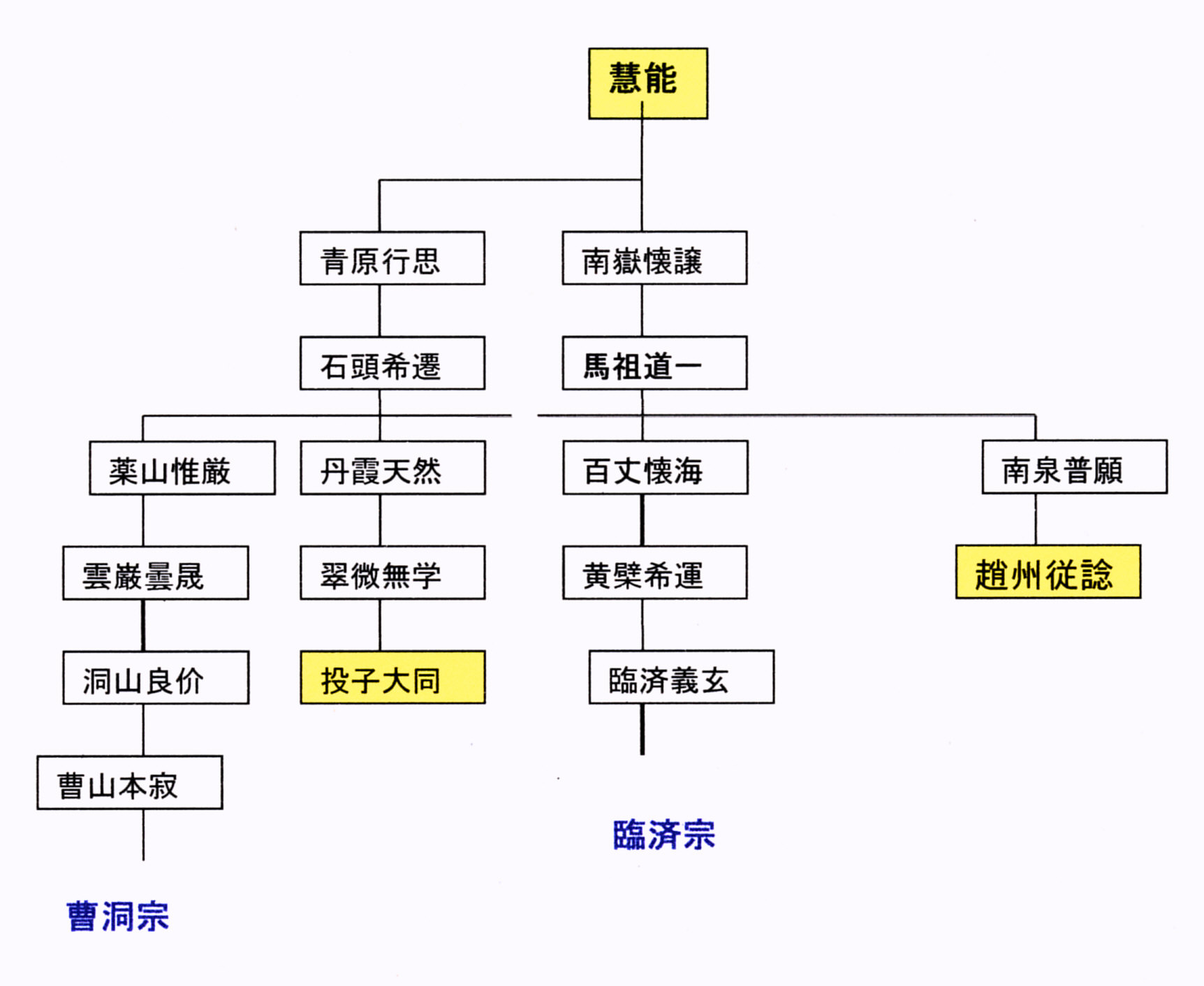

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →百丈懐海

大雄峰:百丈が居住した百丈山のこと。

本則:

ある僧が百丈に聞いた、

「この上ないありがたい事とはどのようなことでしょうか?」。

百丈は言った、

「この百丈山にこうして坐っていることだ」。

これを聞いた僧は礼拝した。百丈は打った。

頌

眼裏の塵沙 耳裏の土

千峰万峯肯えて住せず

落花流水はなはだ茫茫

眉毛を剔起(てっき)して何れの処にか去(い)く

注:

注:

独坐大雄峰:独り山のようにどっしり坐禅して無上道(仏道修行)に打ち込むこと。

独り山のようにどっしり坐禅することを山(雄峰)の姿に喩えている。

祖域:宗祖の開いた境域、禅の世界。

天馬駒:一日に千里を行く名馬。

祖域の「祖」と天馬駒の「馬」に馬祖の名前を含ませている。

馬祖の法嗣である百丈懐海を天馬駒と言って、

500年に1人しか出ないような駿傑だと讃えている。

化門:衆生済度の教化の門。

舒卷(じょけん) :のべたり、巻いたりする。

電光石火機変を存す:アッという間に、働きを変化させる。

頌

馬祖道一禅師の法嗣である百丈懐海禅師は禅界では

五百年に一人出るか出ないかのような名馬だ。

衆生済度の教化の門において、活殺与奪の手段は独創的で古人の真似のできないものである。

その百丈和尚の機鋒は臨機応変・電光石火のすばやさである。

僧が古今に比類のないその百丈和尚の虎の鬚をなでたのは笑止に堪えない。

本則には垂示が付いていない。

百丈はこの対話において無事に仏道修行に打ち込むことができること(独坐大雄峰)は平々凡々なことではなく、

この上ないありがたい事(奇特の事)だと言っている。

(独坐大雄峰)という無事に無上道(仏道修行)に打ち込むことができることは

「平々凡々なことではなく、この上ないありがたい事(奇特の事)だ」と言っているのである。

これを大学生についてあてはめれば、

「無事に大学に入って学問修行に打ち込むことができることは

「平々凡々なことではなく、この上ないありがたい事(奇特の事)だ」

と言うに等しいだろう。

現在では坐禅修行に打ち込み修行することは何も困難なことではない。

特に定年後は自由な時間がありその条件が揃っている。

しかし、坐禅修行に打ち込み修行する人は非常に少ないように見える

これを見たら、百丈はどのように嘆くだろうか?

質問僧を打ったように「しっかりせい!」と打つだろうか?。

垂示:

一を問えば十を答え、一を挙ぐれば三を明らめ、兎を見ては鷹を放ち、風に因って火を吹く。

眉毛を惜しまざることは則ち且らくおく。

ただ虎穴に入る時の如きは如何。

試みに挙す看よ。

注:

一を問えば十を答える:心一を聞いて十を知るように、目から鼻に抜けるような賢さのこと。

ここでは明師のこと。

一を挙ぐれば三を明らめる:一を挙げれば他の三つを明らめるような俊発怜悧なこと。

風に因って火を吹く:風向きを考えて火を起こす。

弟子の得意とするところを伸ばしてやる。

眉毛を惜しまざること:昔からしゃべり過ぎると眉毛が落ちると言われる。

しゃべり過ぎて眉毛が落ちるのも厭わず説法をすること。

垂示の現代語訳

一を問えば十を答え、一を挙げれば三を明らめるような明敏な人は兎を見ては鷹を放ち、

風向きを見て、火を起こすように親切に指導する。

しゃべり過ぎて眉毛が落ちるのも厭わず親切に説法指導することは別に置こう。

ただ「虎穴に入る」ような必死の勇者が現れた時はどうしたら良いだろうか。

試みに例を挙げるので参究せよ。

本則:

僧、雲門に問う、

「樹凋み葉落ちる時如何?」。

雲門云く、

「体露金風」。

注:

雲門:雲門文偃禅師(864~949)。雲門宗の開祖。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→天皇道悟→龍潭崇信→

徳山宣鑑 →雪峯義存→ 雲門文偃

樹凋み葉落ちる時:ブッダが沙羅双樹の下で涅槃に入った(入滅)時、

沙羅双樹の1本が枯れ、樹皮も枝葉も抜け落ち、唯真実のみが残った、

という「大乗涅槃経」に見える喩えを踏まえている。

ここで樹の葉は煩悩妄想を象徴している。

体露:真実ありのままに打ち出す。

金風:秋風。陰陽五行説より来ている。

木(春)火(夏)金(秋)水(冬)の対応関係で金は秋に対応している。

本則:

秋が深まって冬に入ろうとするある日、一人の僧が雲門に聞いた、

「樹木の葉が紅葉した後凋み落ちつくした冬景色の時はどうですか?」。

雲門は云った、

「体露金風」。

頌

問いすでに宗あり

答えもまた同じきところ

三句弁ずべし

一鏃 空に遼(はるか)なり

大野は涼ひょう颯颯(さつさつ)

長天は疎雨もうもうたり

君見ずや少林久坐未帰の客

静かに依る熊耳の一叢々

注:

問いすでに宗あり答えもまた同じきところ:問い手も答え手も問答の急所を押さえている。

三句:雲門の三句のこと。

涼ひょう颯颯(さつさつ):さわやかな秋風がさっと吹きわたる。

疎雨もうもうたり:こぬか雨がもうもうと降りこめる。

少林久坐未帰の客:達磨のこと。「未帰」とは西天(インド)に帰らない。

熊耳(ゆうじ):達磨が葬られたとされる熊耳山(ゆうじさん)のこと。

頌

質問した僧はすでに煩悩妄想(樹の葉)や悟りの粕も落ち尽くし払い果てた

「絶対無」の境地を既に知っていて雲門に質問している。

その意味で問い手も答え手も問題の急所を知っている。

雲門が答えた「体露金風」には

「函蓋乾坤、截断衆流、随波逐浪」の三句が

備わっていることを学び取らなければならない。

雲門の答えには1本の矢が大空はるかに飛び去ったような味わいがある。

広い野原にはさわやかな秋風が吹き渡り、降り出した長雨はしとしと降っている。

達磨は熊耳山の草叢の中に静かに眠っているのが君には分かるだろうか。

僧が雲門にした質問は

「煩悩妄想(樹の葉)や悟りの粕も落ち尽くし払い果てた境地はどうですか?」

である。

質問した僧は煩悩妄想(樹の葉)や悟りの粕も落ち尽くし払い果てた

「絶対無」の境地(下層無意識脳の無意識)を知っていて雲門に質問したと思われる。

雲門が答えた「体露金風」とは煩悩妄想(樹の葉)や悟りの粕も落ち尽くし、

樹体が露出して、天地一杯の金風に吹かれているという意味である。

「体露金風」の金風は秋風を表わしている。

この金風の吹く秋の季節を老年になぞらえている。

その時には年老いて、樹の葉で表わされる煩悩妄想(樹の葉)、

青年の時の欲望や悟りの粕も落ち尽くし、樹体に比せられた皺ばんだ老体が

露出して秋風(金風)に吹かれているという老熟の境地を讃美する句になる。

欧米の思想では若さを讃美し、老いをみにくいとか「歳は取りたくない」と言う。

しかし、中国では、老子、老師などのように老熟を讃美する伝統がある。

「体露金風」はそのような伝統思想と関係あると思われる。

六祖慧能には「葉落帰根」と言う言葉がある。

六祖慧能は晩年になって弟子達に別れを告げ、故郷に帰ろうとした。

その時、弟子達が「何時戻って来られるのですか?」と聞いた。

これに対し慧能は「葉は落ち根に帰る(「葉落帰根」)。

「何時戻るかは言えない」と言ったと伝えられる(六祖壇経)。

樹木を話題にしている点で「葉落帰根」と言う言葉は雲門の「体露金風」に似ていると言えるだろう。

六祖慧能の「葉落帰根」という言葉には自然観察から生まれた坦々とした客観的な味わいが感じられる。

本則:

南泉、百丈の涅槃和尚に参ず。丈問う、

「従上の諸聖、還って人のために説かざる底の法ありや?」。

泉云く、

「あり」。

丈云く、

「そもさんかこれ人のために説かざる底の法?」。

泉云く、

「不是心、不是仏、不是物」。

丈云く、

「説き了れり」。

泉云く、

「某甲はただ恁麼、和尚作麼生?」

丈云く、

「我れまたこれ大善知識にあらず。いかでか説不説あることを知らん」。

泉云く、

「某甲不会」。

丈云く、

「我はなはだ汝がために説き了れり」。

注:

南泉:南泉普願(748~834)。馬祖道一の法嗣。

百丈の涅槃和尚:百丈惟政(いせい)。常に「涅槃経」を講誦したことから涅槃和尚と呼ばれた。

有名な百丈懐海禅師ではない。

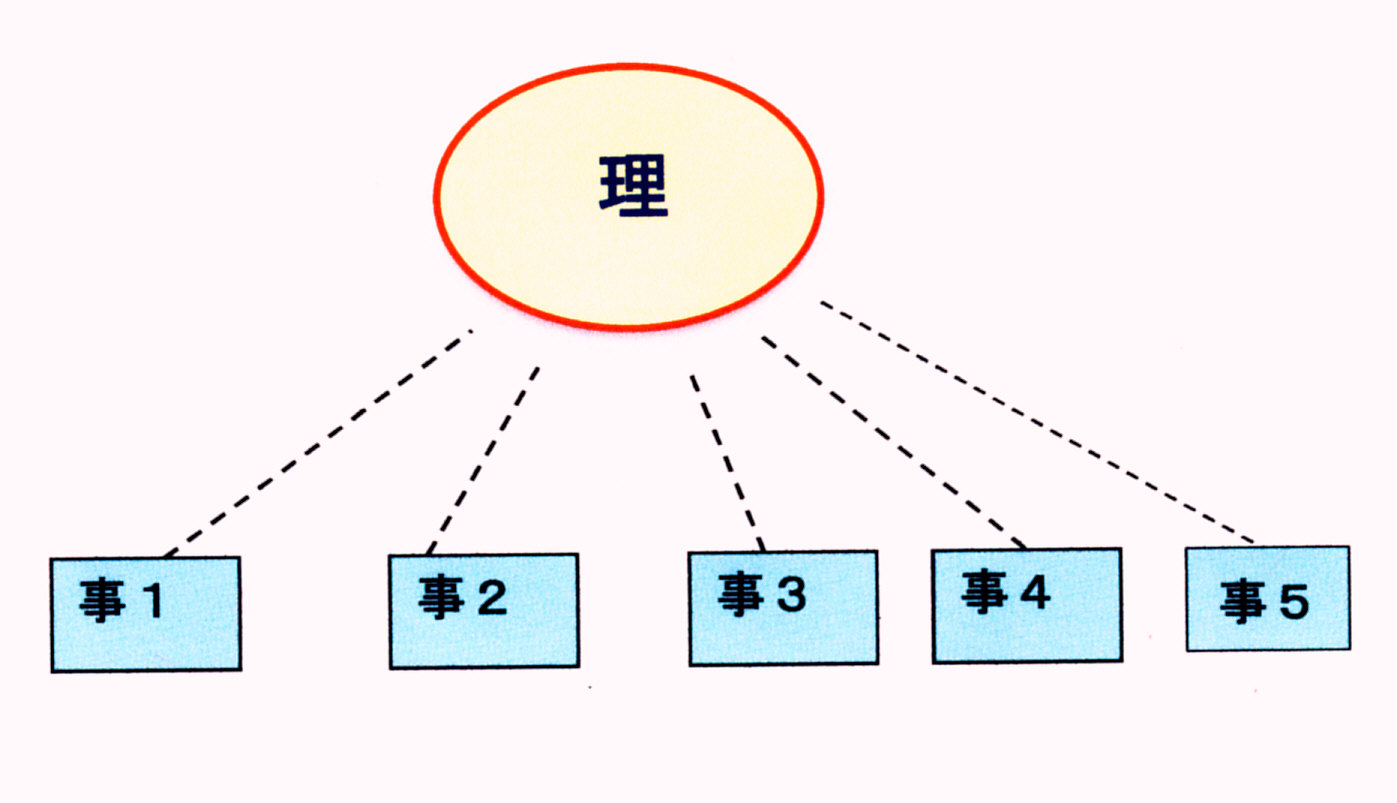

図5に28則に登場する南泉と百丈の涅槃和尚の法系図を示す。

図5 南泉と百丈の涅槃和尚の法系図

本則:

南泉普願が百丈の涅槃和尚を訪ねた時、百丈涅槃が南泉に聞いた、

「これまでの歴代の祖師達もまた人のために説かなかったような真理があるでしょうか?」。

南泉は言った、

「あるよ」。

百丈涅槃が聞いた、

「それでは人のために説かなかった法とは一体どのようなものですか?」。

南泉は言った、

「心でもない、仏でもない、物でもない」。

百丈涅槃は言った、

「あなたは人のために説かなかった法と言ったけど、ちゃんと説いたではありませんか」。

南泉は言った、

「説いたかどうかわしは知らん、ただこのようだ。和尚は、一体どうなんだ?」

百丈涅槃は言った、

「わしは大善知識ではない。どうして、説いたり説けないものがあることが分かろうか」。

南泉は言った、

「わしも分からん」。

百丈涅槃は言った、

「どうやらわしは説明し過ぎたわい」。

頌

祖仏は従来、人のためにせず

衲僧は今も古も頭競(われがち)に走る。

明鏡の台に当たって列像 殊(こと)なり

一一南に面して北斗を看る

斗柄(とへい)垂れるも討(たず)ぬるに処無し

鼻孔を拈得して口を失却す

注:

28-1斗柄(とへい): 北斗七星の柄杓の柄(図6を参照)。

図6 北斗七星の柄杓の柄

鼻孔を拈得して口を失却す:鼻をつまみ上げられ、口まで失う。

頌

禅の究極の真理は説くことができないので祖仏ですら昔から人のために解説してはいない。

それは自分の本心を探す仕事だから他人が手伝ってはくれない。

自分で探すしかしようがない。

しかし、多くの禅修行者は、他人に教えて貰えるものと思って、あちらの師家、

こちらの道場、この本、この理論と我がちに走り回っている。

その不説の真理はいわば明鏡のようなもので千差万別の対象を

そのまま映し出して誤ることがない。

それは結局、本来各自が具有している本心(脳)に他ならない。

後天的な知識や情識に捉われず、本心の映し出すままに見、

聞きして執着しなければどちらを向いても見誤ることはない。

南を向いて北斗星の斗柄(とへい)を見ることもできる。

しかし本心(脳)の宇宙大の認識能力はどこから出て来るのかは分からない。

それを説くことができないのは鼻をつまみ上げられ、しゃべることができないようなものである。

本則には垂示がない。本則は南泉普願と百丈の涅槃和尚の問答である。

百丈の涅槃和尚は馬祖道一の法嗣であるという説と

百丈懐海の弟子の惟政だという2説があるようだ。

馬祖道一の法嗣である場合に南泉普願の兄弟弟子に当たる。

しかし、百丈懐海の弟子の惟政である場合には、図5の法系図に示すように、

南泉普願の法の上で甥弟子に当たる。

このような複雑な関係であるが禅の力量では2人は拮抗する関係にあったと思われる。

南泉の「不是心、不是仏、不是物」は

禅の真理は説くことができないということを言っている。

南泉の「不是心、不是仏、不是物」は

南嶽懐譲の「説似一物即不中(せつじいちもつそくふちゅう)

(説似すれども一物として中(あた)らず、何かと言えばもう的を外れているという意味)」

と言う言葉とよく似たところがある。

禅定修業で南嶽懐譲が見たものは

「下層脳(脳幹+大脳辺縁系)を中心とする脳」を表わしていると見ることもできる

のではないだろうか?

南泉の「不是心、不是仏、不是物」と言う言葉も坐禅修業で南泉が見た

「下層脳(=脳幹+大脳辺縁系)を中心とする脳」を表わしていると見ることもできるだろう。

そのように考えると28則はよく理解できる。

しかし、脳科学も何も無かった古代中国(唐)のことなので心の真相は何も分からない時代の問答である。

まさに、「不立文字の世界」としか言うしかない世界について日常言語で挑んだ禅僧達の疑問と問答である。

垂示:

魚行けば水濁り、鳥飛べば毛落つ。

明らかに主賓を弁じ、洞(あき)らかに緇素を分かつ。

直に当台の明鏡、掌内の明珠に似たり。

漢現じ胡来たり、声彰われ色顕われん。

しばらく道(い)え、なんとしてか此の如くなる。

試みに挙す看よ。

注:

明らかに主賓を弁じ、洞(あき)らかに緇素を分かつ:

(我々の心は)、前にいる人が、主人(主)であるか客(賓)であるか、

黒(緇)か白(素)かを分別判断する。

漢現じ胡来たり、声彰われ色顕われん:

その前に漢人が立てば、漢人を、胡人が立てば、胡人を、それぞれ明白に写し分ける。

また、(明珠が転がれば)、声として彰われ、色として顕われる。

見たり、聞いたり、喋ったりする脳の機能を明鏡や明珠の働きに喩えている。

当台の明鏡、掌内の明珠:脳の認識作用や見聞言語の働きを明鏡や明珠に譬えている。

垂示の現代語訳

魚が水の中を泳げば、水は濁り、鳥が羽ばたいて空を飛べば毛が抜け落ちる。

そのように、我々の心の動きがどんな微妙なものであっても必ずどこかに現れ、

明らかに主客を弁じ、黒(緇)か白(素)かを分別判断することができる。

我々の心の明鏡や明珠(=脳)は、その前に漢人が立てば、漢人を、

胡人が立てば、胡人を、それぞれ明白に写し分ける。

また、 (心の明珠が転がれば)、声として彰われ、色として顕われるのである。

それではどうしてこのようになるのであろうか?

試みに例を挙げるから参究しなさい。

本則:

僧、大隋に問う、

「劫火洞然として、大千ともに壊す。未審し、這箇、壊するか、壊せざるか?」。

隋云く、

「壊す」。

僧云く、

「いんもならば他に随い去るや?」。

隋云く、

「他に随い去る」。

注:

大隋:大隋法真禅師(834~915)。百丈懐海の法孫に当たる。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一→百丈懐海 →長慶大安→大隋法真

劫火:古代インドの世界観では宇宙は成(生成)・住(保持)・壊(壊滅)・空(無)の四期間を

周期的に繰り返し変化すると考えた。

地球も壊(壊滅)の時期になると、大風が吹き、大洪水起こり、

太陽が七つも現れ、終末火災である劫火によって壊滅すると考えた。

大千:三千大千世界。三千大千世界は須弥山説に基づいている。

須弥山説は古代インド人の考えに仏教的教理を加味して出来上がった世界観である。

洞然:世界の終末火災である劫火によって激しく燃えるさま。

這箇(しゃこ):これ。このもの。心の本体、仏性。脳のこと。

本則:

大隋法真禅師にある僧が聞いた、

「この世界が終りを迎える時、

劫火が激しく燃えて破滅すると言われます。

その終末の時、我々の心の本体は一体破壊されてしまうのでしょうか、

或いは、破壊されないでしょうか?」。

大隋は言った、

「破壊されてしまうよ」。

僧は聞いた、

「そうなら、世界が滅亡する時一緒に滅亡するのでしょうか?」。

大隋は言った、

「そうだ、世界が滅亡する時一緒に滅亡してしまうよ」。

頌

劫火光中に 問端を立つ

衲僧 なお両重の関に滞る

憐れむべし一句 他に随うの語

万里区々として独り往還す

注:

問端: 質問のテーマ。

衲僧 なお両重の関に滞る: 劫火光中に質問を立てた禅僧すら「壊」と「不壊」

の二元的対立に引っかかっている

区々として: きまじめに、せっせと。

万里区々として独り往還す: 質問僧は「他に随い去る」と言う大隋の一句が分からなかった。

そこで、彼はその一句を担って河南省の投子和尚(投子義青、1032~1083)の処に行った。

投子和尚は「他に随い去る」と言った大隋の一句を大変褒めた。

そこで僧は再び四川省の大隋禅師の所に戻ったが大隋禅師は既に死亡していた。

僧が四川省の大隋禅師の所と河南省の投子和尚の処(遠距離)を区々として往復したことをさす。

頌

この僧は世界が終末を迎える時、その劫火の中で心の本体である仏性は滅亡するかどうか

という大問題を立てて質問した。

その問題意識と疑問は立派なものだ。

しかし、残念なことに、この僧は「壊」と「不壊」の二元的対立に引っかかっている。

大隋の「世界が滅亡する時一緒に滅亡してしまう」という言葉の真意が分からず、

それに随い引きずり廻されたのは誠に憐れむべきである。

彼はその一句に引きずり廻され、四川省の大隋禅師の所と河南省の投子和尚の処

(遠距離、約1000km)を独りで、区々として往復した。その苦労は並大抵ではなかった。

この公案は僧の質問、

「この世界が終末を迎える時、我々の心の本体は一体破壊されてしまうのか、或いは、破壊されないのか?」

に対する大隋法真の答がテーマになっている。

大隋の答は、「世界終末の時、我々の心も破壊されてしまう」である。

僧の第二の質問

「世界滅亡の時時一緒に滅亡するのでしょうか?」

に対する大隋の答は、

「世界が滅亡する時一緒に滅亡してしまうよ」という簡単明瞭なものである。

大隋法真と質問僧が活きた唐代は未だ古代社会であり、現代の我々が享受している科学的知見はない。

そのような時代、禅宗教団においてこのような宇宙科学的テーマが話題に上り、

大隋法真が明快で正しい解答を出していることは驚きである。

因みに、現代天文学が教える太陽の未来と地球の滅亡のストーリー(大略)は次のようである。

今から10億~20億年後には太陽の温度が少しずつ上がり、

地球は熱くなって生物は住めなくなる。

50億年後くらいになると、太陽はその寿命を迎え、

どんどんふくらんで赤色巨星になり地球上のあらゆる生物は高温のため滅亡する。

太陽と太陽系は最終的にはその核が白色矮星になり破滅すると考えられている。

本則:

僧、趙州に問う、

「承り聞く、和尚親しく南泉に見ゆと。是なりや否や?」。

州云く、

「鎮州に大蘿葡頭(らふとう)を出す」。

注:

蘿葡頭(らふとう):大根。

趙州:趙州従シン禅師(778~897)。

趙州城内の観音院に住した。 南泉普願禅師に嗣法した。

趙州の禅は唇から後光がさすようだとされ、「趙州の口唇皮禅(くしんぴぜん)」と呼ばれる。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →南泉普願 →趙州従シン

本則:

ある久参の僧が、趙州に聞いた、

「和尚は南泉禅師に禅を学んだと承り聞きますが、本当でしょうか?」。

趙州は言った、

「鎮州には大きな大根がとれるわい」。

頌

鎮州に大蘿葡頭(らふとう)を出す

天下の衲僧 則を取る

只だ知る自古自今

争でか弁ぜん鵠(くぐい)の白く烏の黒きことを

賊、賊

衲僧の鼻孔 曽て拈得せらる

注:

則を取る: 手本とする。

自古自今:古今を通じて変わらないもの。

鵠(くぐい) : 白鳥の雅称。

頌

「鎮州に大蘿葡頭(らふとう)を出す」

と言う趙州の言葉を世の中の多くの禅僧は立派な手本のように考えて、

あり難がるかも知れない。

しかし、白鳥が白く烏が黒いのを議論する必要がないのと同じような

自明のことを言っているに過ぎない。

しかし、この言葉にはこだわりや情識のしがらみを除き取る賊機があるのは確かだ。

後生大事にしていた僧の悟りも情識も奪い取ってしまったに違いない。

この質問をした久参の僧はひとかどの見識を持った僧に違いないが

老練な趙州によって鼻の頭を掴まれ、ねじ上げられてしまったわい。

第30則の質問僧は久参の僧だと言われている。

彼は趙州が南泉の法嗣であることを良く知っていてこの質問をしたと思われる。

彼は趙州が「私は南泉和尚から禅を学んだ」と答えると思ってこの質問をしたと思われる。

そうしたら南泉から学んだ禅の第一義について質問してやろうと

身構えていたのではないだろうか?

そうしたら趙州は

「鎮州に大きな大根がとれるわい(「鎮州に大蘿葡頭(らふとう)を出す」)」

と言った。

この返答に僧はびっくりし、第二の質問をする心の余裕をなくしたのではないだろうか?

趙州の「鎮州に大蘿葡頭(らふとう)を出す」という返答は

僧の質問「和尚は南泉禅師に禅を学んだと承り聞きますが、本当でしょうか?」

にまともに答えていない。

「鎮州に大きな大根がとれるわい」

と言った趙州の言葉は

「鎮州は大きな大根の産地として良く知られている」

と言っていると考えることができる。

趙州のこの返答は一見すると、僧の質問には答えていないように見えるかも知れない。

この返答は次のように考えることができる。

「鎮州は大きな大根が取れるよい産地だ」。

そのことは多くの人々に良く知られた周知の事実だ。

それと同様に私が南泉の法嗣であることは良く知られた事実だ。

そんなつまらんことを改めて聞く必要もないじゃないかと言いたかったのではないだろうか?

そう考えると趙州の「鎮州に大蘿葡頭(らふとう)を出す」

という返答は僧の質問に対して間接的な返答になっている。

澄散聖と言う人はこれを「東問西答」と言ったと言う。

これを聞いた時、質問した僧もドギマギしたのではないだろうか。

趙州の「鎮州に大きな大根がとれるわい」

と言う返答で趙州は、その大きな大根の真の味を

「この道場での禅修行を通して、しっかり味わい、禅の本質をつかみ取りなさい!」

と言っているように思われる。

垂示:

動ずる時は則ち影現じ、覚する時は則ち冰(こおり)生ず。

それ或は不動不覚なるも、野狐の窟(すみ)裏(すみか)に入ることを免れず。

透得徹し信得及して絲毫の障(か)翳(かげ)なくんば、龍の水を得るが如く、

虎の山に靠(よ)るに似たり。

放行(ほうぎょう)するや瓦礫も光を生じ、把定するや真金も色を失う。

古人の公案、未だ周遮(しゅうしゃ)を免れず。

しばらくいえ、什麼(いか)なる辺(あたり)の事を評論する。

試みに挙す看よ。

注:

動ずる時は則ち影現じ:心を水面に喩えている。心が動けば影が現れるという意味。

覚する時は則ち冰(こおり)生ず:悟りの意識を起こす時は心が氷結して動きがとれなくなる。

絲毫絲毫の障翳(かげ)なくんば:少しも影がなければ。

得及する:納得する。

周遮(しゅうしゃ):まわりくどいこと。

垂示の現代語訳

心が動揺すれば、次から次に妄念が影のように現われる。

これと逆に心の動揺が無くなれば、水が凍った時と同じで、動かなくなる

心が不動であっても不覚であれば、滞った溜まり水のように腐ってしまう。

それでは野狐の窟(すみ)裏(か)になってしまうだろう。

もし、真の自己に透得徹し、

「衆生本来仏なり」という本来性に納得することができるならば、

その自由な活動を妨げるものは少しもなくなる。

その時には、龍が水を得たように、また虎が山に放たれたのと同じようになる。

そうなれば、しめたもので、本人がやりたいようにしても、瓦礫も光を生じるようになる。

無差別平等の状態では真金もその価値を失ってしまう。

そういう「真の自己」の境地から見れば、次に挙げる古人の公案も、まわりくどいものと言える。

それではどのようなことを言いたいのだろうか。

試みに例を挙げるので参究しなさい。

本則:

麻谷、錫を持して章敬に到る。

禅床をめぐること三匝、錫を振るうこと一下して、卓然として立つ。

章敬云く、

「是是」。

雪竇著語して云く、

「錯」。

麻谷また南泉に到り、禅床をめぐること三匝、錫を振るうこと一下して、卓然として立つ。

泉云く、

「不是不是」。

雪竇著語して云く、

「錯」。

麻谷当時云く、

「章敬は是という。和尚何としてか不是という」。

泉云く、

「章敬は即ち是、これ汝は不是。此はこれ風力の所転、ついに敗壊を成す」。

注:

麻谷:麻谷宝徹。山西省蒲州、麻谷山の宝徹禅師。馬祖道一の法嗣。

章敬:西安の章敬寺にいた章敬懐キ(えき)禅師(757~818)。

南泉:南泉普願禅師(748~834)。馬祖道一の法嗣。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →南泉普願

「錯」:錯はあやまりと意味である。

ここでは 「だめだ!」、

とか「しまった!」

という反省の意味で使われている。

本則:

ある時麻谷禅師は、錫杖を持って兄弟子の章敬禅師を訪ねた。

麻谷は章敬禅師が坐っている禅床を三回回って、

錫杖をジャランと振って突き立て、意気衝天の勢いを示した。

それを見て章敬は

「よし、よし(是是)」

と肯定した。

雪竇はここに、「錯」と著語する。

自分なら許さないという意味である。

麻谷はまた南泉禅師の所を訪ねた。

麻谷は南泉禅師が坐っている禅床を三度回って、

錫杖をジャランと振って突き立て、意気衝天の勢いを示した。

それを見て南泉は

「だめだ、あかん!(不是不是)」

と否定した。

雪竇はここにも

「しまった(錯)」

と著語する。

麻谷は南泉に

「章敬は是と言いました。南泉和尚はどうしてだめ(不是)と言うのですか?」

と質問した。

南泉は、

「章敬には関係ないよ。章敬はそれでいいさ。お前さんがいかんのだ。

お前さんは風力に動かされている。それでは最後にはだめになるよ(ついに敗壊を成す)」

と言った。

頌

此錯彼錯

切に忌む拈却することを

四海波平かに

百川潮落つ

古策風高し十二門

門々路あり空しく粛策たり

粛策にあらず

作者 好し無病の薬を求むるに

注:

切に忌む拈却することを: 取り除いてしまってはいけない。

四海:一国を取り囲む四つの海

古策: 古策の策は錫杖をさしている。

古策(古い錫杖)は「父母未生以前の本来の面目(下層脳を中心とする脳)」を象徴している。

十二門:古策(古い錫杖)には十二個の環が付いていて十二因縁を表わしていると言われる。

粛策たり: がらんとして空である。

門々路あり空しく粛策たり:どの門も路は付いているが、がらんとしてその路を行く人がいない。

頌

これも「錯」、あれも「錯」と徹底的に否定反省し、のり越えて行くのが禅の本道である。

この「錯」の一字を捨て去ったら禅の生命が失われるので決して捨て去ってはならない。

この「錯」の一字を捨てないで「錯」、

「錯」と徹底的に否定反省し、のり越えて行くならば、

四海の波は穏やかに、百川の潮は引いて平和を謳歌するだろう。

我々の錫杖にも喩えられる「本来の面目」には十二の門が付いている。

十二のどの門にも路は付いているが、その路がらんとして無形無相である。

それは無形無相で捉えることができないが単なる無形無相のものではない。

腕に覚えのある禅僧ならば「無形無相の悟りの境地」に安住することなく、

無限否定・無限向上の「錯」の道を行って「無病の薬」を求めなければならない。

この公案では雪竇の「錯」と言う二度の著語と南泉の言葉がキーポイントである。

最初の「錯」は麻谷が章敬禅師が坐っている禅床を三度回って、

錫杖をジャランと突き立て、意気衝天の勢いを示した。

それを見て章敬は「よし、よし(是是)」と肯定した場面である。

雪竇はここに、「錯」と著語している。

自分なら許さないという意味である。

これは麻谷が章敬の禅床を回って意気衝天の勢いを示したのを見て

章敬が「よし、よし(是是)」と肯定したのは問題だと考え

「錯」と著語したと考えられる。

章敬の禅床を回って意気衝天の勢いを示すことで麻谷は「天上天下唯我独尊」の悟りの境地を示した。

しかし、垂示でも言っているようにその不動の境地は

溜まり水のように不動で野狐の窟裏(すみか)になっていると考えたからである。

第二の「錯」は麻谷が南泉禅師を訪ねた時である。

麻谷は南泉禅師が坐っている禅床を回って、錫杖をジャランと突き立て、意気衝天の勢いを示した。

それを見て南泉は「だめだ、あかん!(不是不是)」と否定した。

雪竇はここにも「しまった(錯)」と著語している。

これは次のように考えられる。

麻谷が章敬のところで「天上天下唯我独尊」の境地を示した時、

章敬は「よし、よし(是是)」と褒めて肯定した。

麻谷はこれに気を良くして南泉の処に行った。

南泉も章敬と同じように自分の悟りの境地を「よし、よし(是是)」と

褒めて肯定・評価してくれるものと予想したからだと思われる。

麻谷は南泉禅師が坐っている禅床を回って、錫杖をジャランと突き立て、意気衝天の自分の悟りの境地を勢い良く示した。

しかし、麻谷は南泉禅師の処では無心に振る舞うことができなかった。

南泉も自分の悟りの境地を「よし、よし(是是)」と

褒めて肯定してくれるものと予想したため無心になれず、

「どうです。私の悟りの境地は素晴らしいでしょう」

とでも言った奢りや自慢の心が現れていたのではないだろうか。

それを南泉は敏感に見て取った。

そこで、南泉は「だめだ、あかん!(不是不是)」と否定したのだと考えられる。

雪竇はここにも「しまった(錯)」と著語している。

この「しまった(錯)」という著語は

麻谷に対する「しまった(錯)」である。

この著語で雪竇は南泉の「だめだ、あかん!(不是不是)」という意見に賛成していることが分かる。

この公案でもう一つ難しいのは

南泉の言葉「此はこれ風力の所転、ついに敗壊を成す」という言葉で「風力」の意味であろう。

大森曹玄老師は「風力」とは

古代ギリシャ以来の四元素説である「地水火風」の中の

風の作用を意味しているだろうと考えておられる。

筆者はこれを単なる風ではなく、「八風」の「風力」だと考えている。

馬祖道一の法嗣である大珠慧海は著書「頓悟要門」において

「定とは対象に対して無心であり、八風にも動揺させられることがない。

八風とは利益、損失、かげでそしること、かげでほめること、面前でほめること(称)、

面前でそしること(譏)、苦しみ、楽しみである。

この八つを八風と名付ける」としている。

大珠慧海は

「もし、八風にも動揺することがなければ、解脱し仏位に入ることができる」

と述べている。

本則に出てくる南泉の言葉「此はこれ風力の所転、ついに敗壊を成す」の

「風力」とは単なる風力ではなく、

この八風の力を意味していると思われる。

八風の中で「面前でほめること(称)や面前でそしること(譏)」という他人の評価に麻谷はこだわり、動揺した。

麻谷は『自分の悟り』に強い自信がなく、常に、他人の評価を気にしていたためだと思われる。

それ見て取った南泉は「不是、不是」と言ったと考えれば分かり易い。

要するに麻谷は『自分の悟り』に自信がないため、常に他人の評価を気にし、動揺しているのである。

その主体性や自信がないところを見て取った南泉は「不是、不是」と言ったのではないだろうか。

放行と把定について

放行(ほうぎょう): 自らの工夫と自由に任せる。自由と差別の世界。規制緩和と言える。

把定(はじょう)、把住(はじゅう): 規範に従わせる。規制する。

否定や絶対平等の世界(下層無意識脳の無差別平等の無意識の世界)を表わしている。

放行や把定(把住)という言葉は「碧巌録」の第4則,31則と第51則の垂示に出て来る。

垂示:

十方を坐断して、千眼頓に開け、一句に截流して、万機寝削(しんさく)す。

還って同死同生底ありや。見成(げんじょう)公案、打畳不下ならば、古人の葛藤。

試みに請う挙す看よ。

注:

十方:東西南北の四方とその中間の4方向で八方。それに上下を加えた十方向のこと。

一句:一言一句の一句に限らず、眉一本動かしても、指一本立てても一句である。

一句に截流して、万機寝削(しんさく)す:一言の下にあらゆる意識の流れが断ち切られて、

全ての作用が消えて停止してしまった。

万機:全ての思慮分別。

寝削(しんさく):休息、停止してしまうこと。

見成公案:見成は現成と同じ意味で、家の柱は縦に、

敷居は横にと展開している現実のありのままの姿を言う。

見成公案とはそのようなありのままの現実の事象が

そのまま禅の「公案」であり、究明すべき問題だと言うこと。

打畳:打成と同じで、打って一まとめにすること。

不下:手も下せないこと。

打畳不下:打って一まとめにして処理できないこと。処置なし。

同死同生底:生死を共にするようなこと。

垂示の現代語訳

十方のあらゆる煩悩・妄想を掃蕩することによってあらゆることが見える千眼が開き、

一句によって煩悩・生死の流れを截断・休止して無差別智が開くだろう。

古来禅者達はそのような素晴らしい力量を持ち発揮した。

そのような禅者と生死を共にするようなことができるだろうか。

現実の世界で直面する種々の公案をまとめて処理できないならば、

古人のように葛藤に直面するだろう。

試みに例を挙げるので参究しなさい。

本則:

定上座、臨済に問う、

「如何なるかこれ仏法の大意?」

済、禅床を下って擒住し、一掌を与えて便ち托開す。

定、佇立す。

傍僧云く、

「定上座何ぞ礼拝せざる?」

定、方に礼拝せんとして、忽然として大悟す。

注:

定上座:臨済門下の優れた禅者として知られるが伝記は良くわかっていない。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →百丈懐海→黄檗希運→臨済義玄 →定上座

擒住する:ひっ掴む。

托開す:突き放す。

佇立す:棒立ちになった。

本則:

定上座が臨済禅師に聞いた、

「禅の本質は一体どのようなものですか?」

それを聞いて、臨済はいきなり禅床を下りて片手で定上座の胸倉を捉まえると同時に、

ビシリと顔を打って突き放した。

定上座は茫然と立ちつくした。

その時傍にいた僧が言った、

「定上座、どうして礼拝しないのか?」

定上座はまさに礼拝しようとして、忽然として大悟した。

頌

断際の全機 後しょう をつぐ

持ち来ること何ぞ必しも従容にあらん。

巨霊手を抬ぐるに多子なし

分破す華山の千万里

注:

断際:断際は黄檗希運が唐の宣宗から賜った号。

持ち来ること何ぞ必しも従容にあらん。:臨済のやり方がゆったりとしたものであろうはずがない。

巨霊手を抬ぐるに多子なし:大昔黄河が龍門から東へ流れようとした時、

華山と首陽山が立ち塞がって流れることができなかった。

そのため豪雨が降ると河水が氾濫し大被害が出た。

そこで巨霊神が立ち塞がる華山と首陽山を分破した。

その結果黄河が龍門から東へ流れ水害が無くなったという古代中国の神話に基づいている。

頌

黄檗希運の大機大用を受け継いだ臨済の禅はいたずらに悠々としたものであろうはずはない。

大昔、巨霊神が立ち塞がる華山と首陽山を無造作に分破した結果、

黄河が龍門から東へ流れ、水害を免れることができた。

それと同じように、臨済の大機大用は定上座の無明・煩悩の黒山を根こそぎ打ち砕いてしまった。

臨済が黄檗の指導下で大悟した時の状況は次のようである。

臨済は黄檗の所に行って「仏教の根本義とは何ですか?」と聞いた。

その途端、黄檗は臨済を棒で打った。

臨済は何故打たれたのか分からなかった。

そこで再び黄檗の所に行って「仏教の根本義とは何ですか?」を聞いた。

しかし、またもや臨済は黄檗に棒で打たれた。

こうして三度同じ問いをして三度打たれた。

臨済は何故打たれたのか分からなかった。

臨済はここで修行しても駄目だと絶望し黄檗の下を去ろうと考えた。

臨済はここ駄目なので何処か別の所で修行したいと黄檗に相談した。

黄檗は大愚の所が良いと勧めたので大愚の所に行った。

大愚は臨済に「黄檗は何と教えたのか?」と聞いた。

私が「仏教の根本義は何ですか?」と尋ねますと入室の度にただこっぴどく打たれました。

「一体私のどこに落ち度があって打たれたのか分かりません。」と言う臨済の言葉を聞くなり、

大愚は「黄檗はそんなにも親切にお前のことを心配して指導してくれたのに、

こんなところまで来て、落ち度があるの無いのと何を言うか?」とどなった。

この大愚の言葉を聞いた途端、「ああ、黄檗の仏法はこんなことか。」と臨済は大悟した。

本則で定上座は臨済の指導下で大悟している。

この時の状況は臨済が黄檗の指導下で大悟した時の状況に非常に良く似ている。

臨済は定上座を指導する時、自分が黄檗の指導下で経験したことを応用したのだろうかと思わせるものがある。

頌はこのことを詠っているように思われる。

垂示:

東西弁ぜず南北分たず。

朝より暮に至り暮より朝に至る。還って伊れカッ睡(かっすい)するといわんや。

あるときは眼、流星に似たり。還って伊れ惺惺(せいせい)といわんや。

あるときは南を呼んで北となす。しばらくいえこれ有心かこれ無心か。

これ道人かこれ常人か。

もし箇裏に向って透得して始めて落処を知らば、まさに古人の恁麼不恁麼を知らん。

しばらくいえ、これなんの時節ぞ。

試みに挙す看よ。

注:

カッ睡(かっすい):いねむり。

垂示の現代語訳

東西や南北などの方向も分らない。

朝から夜に至り、夜から朝に至るまで日が暮れたのか、

夜が明けたのかも分からないようにボーッとして暮らしている。

一見愚人に見えるが、彼は眠っているのだろうか。

そうかと思うと、ある時は流星にも似た鋭い眼光で見ている。

彼は本当は何もかもハッキリと分かっているのだ。

では偉いのかと思うと南を北と呼ぶような常識外れのことをする。

彼は本当は有心なのか無心なのか。

常識を超えた道人なのだろうか、ありふれた平凡人なのだろうか。

もし、人が悟りの境地に到って、これが禅の本質の処なのかと納得できた時に、

古人の出来・不出来をよく知ることができるだろう。

さて、そのようなとぼけた達人がいただろうか。

試みに例を挙げるので参究しなさい。

本則:

陳操尚書、資福に見ゆ。

福、来たるを見て、便ち一円相を画く。

操云く、

「弟子、恁麼に来たるすら、すでに便を得ざるに、何ぞいわんや更に一円相を画くとは」。

福、便ち方丈の門を掩却(とざ)す。

雪竇云く、

「陳操只だ、一隻眼を具す」。

注:

陳操尚書:臨済の先輩であった睦州(780?~877?)の法を嗣いだ大居士。

尚書は長官クラスの地位に対する役職名。

資福:資福:江西省吉州の資福寺に住した如宝禅師。イ仰宗の仰山慧寂の孫弟子。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一→百丈懐海→イ山霊祐→仰山慧寂→?→資福如宝

一隻眼(いっせきげん):坐禅修行によって得られる常人を超えた第三の眼。

一円相(いちえんそう):本来の面目、仏性、などを円形で象徴的に表現したもの。

南陽慧忠国師(645~775)が元祖だとされる。

図 「一円相(いちえんそう)」

本則:

ある時陳操尚書が資福寺を訪れた。

資福は陳操が来たのを見て、空中に一円相を画いた。

陳操は云った、

「私は今来たばかりで、まだ挨拶もしていません。

それなのに、私を試すかのように、いきなり一円相を画くとは何事なのですか」。

資福は陳操に一円相を画いて、これが分かりますかと、

日頃ぼんやりと見える陳操の禅の力量を試そうとしたが見破られてしまった。

そこで資福はきまりが悪いのか自分の部屋に入り戸を閉めて引きこもってしまった。

雪竇はコメントして云った、

「陳操は常人を越えた眼を持っている」。

頌

団々として珠はめぐり玉はさんさんたり

馬載(ばさい) 驢ダ(ろだ) 鉄船に上(のぼ)す

海山無事の人に分付す

鼈(ごう)を釣るに時に下す一圏攣(けんれん)

雪竇また云く「天下の衲僧、跳(ぬ)け出せず」

注:

さんさん:玉の鳴る音の形容。

団々として珠はめぐり玉はさんさんたり:一円相のまわりには真珠がとりかこみ、

玉はさんさんと音を出して鳴っている

鼈(ごう):想像上の大海亀。

圏攣(けんれん):大釣り針。

頌

本来の面目を表わす一円相の球(脳)はさんさんと妙音を出して円転自在に廻っている。

その一円相は馬に載せ、驢馬に載せて鉄船の上に積むように、あらゆる処に満ち満ちている。

資福は日頃ぼんやりと海山無事の閑人のように見える

陳操の禅の力量を試そうと一円相を画いて示した。

しかし、思いがけずも、逆に見破られてしまった。

一見ボンヤリと愚か者に見える陳操は実は鼈(ごう)のような大亀で、

資福が垂れた一円相の釣針に簡単にかからなかった。

自分が誤解していたことに気付き、決まり悪くなった資福は自分の部屋に入り

戸を閉めて引きこもるしかなかった。

雪竇はコメントして云う、「天下の禅僧は陳操のように、

滅多にこの一円相が分かってそのワナから簡単にぬけ出せるものではない」

一円相は馬に載せ、驢馬に載せて鉄船の上に積むように、

身体中あらゆる処に満ち満ちている脳神経系の電磁力とその相互作用を表わしていると考えれば分かり易い。

我々の真の自己(=仏性)の本体である脳神経系は基本的には電磁的相互作用の世界である。

真の自己(=仏性)は電磁力的相互作用によって活き活きと自在に働くことができる。

また電磁力の相互作用は遠距離に及ぶので、宇宙にも満ち満ちているように実感される。

この公案は人体中にはりめぐらされている脳神経系は、

真の自己(=仏性)の本体であり、『電磁的相互作用の世界である』という科学的知見に基づいて考えれば分かり易い。

本則:

仰山、僧に問う、「近離いずれの処ぞ?」。

僧云く、「廬山」。

山云く、「曽て五老峰に遊ぶや?」

僧云く、「曽て到らず」。

山云く、「闍梨曽て遊山せず」。

雲門云く、「この語みな慈悲のための故に、落草の談あり」。

注:

仰山:仰山慧寂(807~883)。

イ山(いさん)霊祐(れいゆう)禅師(771~853)の法嗣。

イ山(いさん)霊祐(れいゆう)とともにイ仰宗の開祖とされる。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一→百丈懐海→イ山霊祐→仰山慧寂

廬山:江西省の北部に位置する名山で古くから山岳信仰の名山とされてきた。

五老峰:標高が1358mの廬山の名所の一つ。

廬山の中でも最もけわしい峰といわれ、五人の老人が肩をならべた形をしている。

落草の談:低い次元に下りた語り方。

図8 「五老峰」

廬山の五老峰:盛唐の詩人李白(701~762)に

廬山の五老峰を読んだ次のような有名な詩がある。

廬山東南五老峰(ろざん とうなんの 五ろうほう)

青天削出金芙蓉(せいてん けずりだす きんふよう)

九江秀色可攬結(きゅうこうの しゅうしょく らんけつすべし)

吾将此地巣雲松(われまさに このちにて うんしょうに すくわんとす)

訳:

廬山の東南の五老峰は、青空の中から日に輝いて金色のはすの花を削りだしたようだ。

長江の九つの支流の美しい景色のすべてが、手にとるように見えるので、

私はこの地において雲のたなびく松の下にねぐらをつくりたいと思う。

本則:

仰山の処に一人の僧がやって来たので、仰山は僧に聞いた、

「お前さんはどこから来たのか?」。

僧は言った、

「廬山から来ました」。

仰山は聞いた、

「では五老峰には登っただろうな?」。

僧は言った、

「いいえ、未だ登ったことはありません」。

仰山は言った、

「ああ、おしいことをしたな。

それじゃあ、お前さん、折角廬山に言った甲斐がないな」。

後にこの話を聞いた雲門は言った、

「仰山和尚はこの僧に禅の本質を悟って貰いたいという深い慈悲心から

分かり易く語りかけているのだが、

残念ながらそれがこの僧には伝わっていないようだな」。

頌

出草入草

誰か解(よ)く尋討する

白雲重々

紅日杲々

左顧きずなく

右ケイ(うけい)すれば已でに老いたり

君見ずや寒山子

行くことはなはだ早し

十年帰ることを得ざれば

来時の道を忘却す。

注:

出草入草:雲門の言った「落草」を「入草」に置き換えている。

誰か尋討することを解せん:仰山の対応が「落草」であるかどうか誰が決められよう。

紅日杲々:白雲の間から太陽があかあかと輝き出している。

右ケイ(うけい):右を向く。

寒山子:唐代の伝説的隠者。

確実な伝記は不明。三百余首の詩を残し、九世紀末から禅僧の間で愛好された。

来時の道を忘却す:来た時の道を忘れている。

頌

「仰山の対話は一体俗世間の常識的な対話なのか、

あるいは出世間の向上の第一義に関する話だろうか?」。

その真相を尋討して良く分かるのは容易ではない。

我々皆が具有する「真の自己」は

あたかも重々と垂れた白雲の間から太陽があかあかと輝き出しているようなものだ。

左を見れば何の差し障りも無く遥か彼方まで良く見えるし、

右を見れば「自分がすでに老いた」ことが分かる。

「真の自己」である五老峰に登った人はこのようである。

寒山詩の一節には「寒山拾得は逃げ足早くさっと隠れてしまったこと」や

「十年も山の中にいると来た道も忘れてしまうこと」と詠っている。

その詩を君は知っているだろうか?

本則には垂示が付いていない。

本則は仰山と僧の対話である。

仰山は僧に「お前さんはどこから来たのか?」と聞いている。

禅においてこのタイプの質問は「借事問」である。

仰山は僧に場所を聞いているのではなく、「本来の面目(真の自己)は何か?」と質問しているのである。

しかし、質問された僧はそれが分からず場所を聞かれたと思って正直に

「廬山から来ました」と答えている。

すれ違いは最初から起こっている。

それでも仰山は親切に「では五老峰には登っただろうな?」と聞く。

この「五老峰」も廬山の一つの名所ではなく、「本来の面目(真の自己、仏性)」を喩えて表わし、

仰山は僧に「お前さんは本来の面目(真の自己)を見て見性したか?」と聞いているのである。

これに対し、僧は、正直に

「いいえ、未だ登ったことはありません」と答えている。

仰山は「本来の面目(真の自己)を見て見性する」

という禅の目的を僧に聞いて議論しているのに、

そのことに僧(質問者)は気付かず、会話はすれ違ったままに終ってしまう。

この僧は何を求め、何のために出家し参禅修行をしているのか全く反省がないと言える。

禅の基本が分かっていない全くの凡僧である。

この対話を聞いた雲門は

「仰山和尚はこの僧に禅の本質を悟って貰いたいという

深い慈悲心から分かり易く語りかけているのだが、

「残念ながらそれがこの僧には伝わっていない」と言って歯噛みして悔しがった理由が良く分かる。

垂示:

龍蛇を定め、玉石を分かつ。緇素を別ち、猶予を決す。

もし是れ頂門上に眼あり、肘臂(ちゅうひ)下に符あるにあらずんば、往々に当頭に蹉過せん。

ただ如今見聞不昧、声色純真ならば、しばらくいえ、これ皀(そう)かこれ白か。

これ曲かこれ直か、這裡に至ってそもさんか弁ぜん。

注:

猶予を決す:疑惑、疑情を解決する。

頂門上に眼あり、肘臂(ちゅうひ)下に符ある:常人を越えた眼力を具え、

魔除けの護符を身につける。

ただ如今見聞不昧、声色純真ならば:知覚が明澄で、

一切の事象がありのままに見て取れるならば。

当頭に蹉過せん。:面と向き合っていながらすれ違ってしまう。

皀(そう) :黒。黒い。

這裡(しゃり):本来の面目。

這裡に至って:本来の面目(這裡)至って見性体験した時、

垂示の現代語訳

いやしくも禅の修行者であるならば、目前の相手が龍のような大物か、

蛇のような小物か、あるいは価値ある宝石のようなものか

単なる石ころのようなものかを見分けることができる。

さらに白黒も弁別し、疑惑、疑情なども解決できるだろう。

もし、常人を越えた悟りの眼を具え、魔除けの護符を身につけたような

力量がないならば、事に直面した途端に失敗するだろう。

意識と知覚が明澄で、一切がありのままに見て取れるならば、

まあ言ってみなさい、一体これ(本来の面目)は黒いのか白いのか、

曲がっているのか真っ直ぐなのか。

本来の面目に至ってこれを体験した時、これをどう表現し議論したら良いのだろうか。

本則:

文殊、無著に問う、

「近離いずれの処ぞ?」。

無著云く、

「南方」。

殊云く、

「南方の仏法、如何が住持す?」。

著云く、

「末法の比丘、少なく戒律を奉ず」。

殊云く、

「多少衆ぞ?」。

著云く、

「或は三百、或は五百」。

無著、文殊に問う、

「此間(すかん)如何が住持す?」。

殊云く、

「凡聖同居、龍蛇混雑」。

著云く、

「多少衆ぞ?」。

殊云く、「前三三、後三三」。

注:

無著:仰山慧寂の弟子の無著文喜禅師。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一→百丈懐海→イ山霊祐→仰山慧寂→無著文喜

本則:

夢の中で文殊菩薩が、無著文喜に聞いた、

「お前さん、どこから来たのか?」。

無著は云った、

「南方からです」。

文殊は云った、

「南方の仏法はどうなっているかな?」。

無著は云った、

「末法の比丘ですから、少なく戒律を真面目に守っている者は少ないのです」。

文殊は云った、

「戒律を真面目に守っている者はどれぐらいの人数になりますか?」。

無著は云った、

「三百から五百名くらいでしょうか」。

今度は逆に無著が文殊に聞いた、

「ここ五台山ではどうですか?」。

文殊は云った、

「悟った者も迷った者もいるよ。まあ、龍と蛇が混在しているといったところだね」。

無著は云った、

「修行者の人数はどれくらいですか?」。

文殊は云った、

「あちらに三人、こちらに三人くらいかな」。

頌

千峰 盤屈して色 藍の如し

誰かいう文殊 これ対談すと

笑うに堪えたり 清涼 多少の衆ぞ

前三三と後三三と

注:

千峰 盤屈して色 藍の如し:五台山の絶景のさま。

笑うに堪えたり 清涼 多少の衆ぞ:笑止の沙汰は

清涼山(五台山)にどれほどの修行者がいるかと聞いた方だ。

頌

五台山の絶景は千峰万岳が重なりその色は藍のようだ。

その奥深い五台山で無著は夢の中で文殊菩薩に会い

話を交したと言うが狐にでも化かされたようで怪しいことだ。

しかもそこの清涼院に泊めてもらって、

文殊に「前三三、後三三」と謎の言葉をかけられたという。

禅僧なのに彼はそれが何を意味するか分からなかったとは呆れた話だ。

ある時、無著文喜禅師は文殊菩薩の霊場として有名な五台山に遊んだ。

その時に夢を見て夢の中で文殊菩薩に会った。

本則は無著文喜禅師が見た夢の話に基づいて作られたと伝えられている。

本則の問答も10則や34則と同じ借事問である。

垂示にも示されているように本則の主題は

「本来の面目(真の自己)とは何か?、それはどのように表現したら良いのだろうか」

ということである。

最初に文殊菩薩が、無著文喜に「お前さん、どこから来たのか?」と聞いた。

この問も10則や34則と同じ借事問である。

文殊は無著に、「お前さんの自己本来の面目(真の自己=仏性)は何か?」と聞いているのである。

どこから来たのかと場所を聞いているのではないのだが無著はそれに気付かない。

無著は「南方からです」と真面目に場所で答えている。

全くのすれ違いである。

これ以降も文殊と無著の会話は南方の仏法、戒律や、戒律を守っている人数のことと雑談に終始し、全くかみ合っていない。

最後に無著が「修行者の人数はどれくらいですか?」

とピント外れの質問をしたのに対し、

文殊が、「あちらに三人、こちらに三人くらいかな(前三三、後三三)」

と不思議な言葉で無著の質問に答えたところで終っている。

この公案はどのように解釈すれば良いのだろうか。

最初に文殊菩薩が、無著文喜に「お前さん、どこから来たのか?」

と「本来の面目」を場所に仮託して聞いた。

典型的な借事問である。無著はそれに気付かない。

「本来の面目」には南方も北方も関係ない。

それにもかかわらず無著は「南方からです」と馬鹿正直に場所で答えた。

その後も文殊と無著の会話は南方の仏法事情、戒律、戒律を守っている人数のことと、雑談に終始し、全くかみ合っていない。

最後に無著が「修行者の人数はどれくらいですか?」とピント外れの質問をしたのに対し、

文殊が、「あちらに三人、こちらに三人くらいかな(前三三、後三三)」と不思議な言葉で無著の質問に答えた

ところで終っている。

これは禅僧としての無著の無能さに呆れ果てた文殊が

本来の面目は数字(三)や人数とは関係ないじゃないか、

それを数字で表現できるのか、

と無著に自覚をうながすためわざと不思議な謎のような言葉によって

無著に「しっかりしろ!」と禅僧としての自覚をうながしたと考えることができる。

「前三三、後三三」をあちらに三人、こちらに三人とどこにでもある」と解釈すれば、

本来の面目は「前三三、後三三」と、「どこにでも」と解釈することができる。

この言葉は第18則に於いて、

耽源が「湘の南、潭の北」という言葉で脳宇宙の広がりを実感的に表現したことに通じるところがある。

本則:

長沙、一日、遊山して帰って門首に至る。

首座問う、「和尚いずれのところにか去来す?」

沙云く、「遊山し来る」。

首座云く、「いずれのところにか到り来る?」

沙云く、「始めは芳草に随って去り、又落花を遂うて回る」。

座云く、「大いに春意に似たり」。

沙云く、「また秋露の芙キョ(ふきょ)に滴(したた)るに勝れり」。

注:

長沙:長沙景岑禅師(?~868)。

南泉普願の法嗣。趙州従シン禅師(778~897)と兄弟弟子にあたり、機鋒敏捷な人として知られた。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →南泉普願 →長沙景岑

首座:僧堂での一番先輩の弟子。

芙キョ:枯れた蓮の葉。

本則:

摂心中の一日、長沙は独りでブラリと散歩して日暮れになって何食わぬ顔で寺に帰って来た。

首座は聞いた、

「和尚さん、この摂心で皆が忙しい時に何処に出かけていたのですか?」。

長沙言った、

「ちょっと山に散歩して来ただけだよ」。

首座は言った、

「山に散歩して来たって何処の山に行って来たのですか?」。

長沙は言った、

「始めは若草の萌え出る芳香につられて我を忘れて行ってしまったよ。

又帰りにはハラハラと散る花びらといっしょにいつの間にか帰って来たよ」。

首座は言った、

「えらくのん気で陽気なことですね」。

長沙は言った、

「まだ色気がないよりましだろう」。

頌

大地 繊埃(せんない)を絶す

何人か眼 開かざる

始めは芳草に随って去り

又落花を遂うて回る

ルイ鶴(るいかく)寒木につまだち

狂猿 古台にうそぶく

長沙限りなき意

咄 咄

注:

繊埃(せんない)を絶す:ちり一つない。

落花を遂うて回る:この句に対して圜悟克勤は

「どこででも真実まるごとの顕現(処処全真)」と著語している。

ルイ鶴(るいかく):痩せてうらぶれた鶴。

古台:廃墟の丘。廃墟に近い荒れ寺。

長沙限りなき意:長沙が遊山した心の限りない意味。

咄(とつ):やいッ!

頌

この世界はそのままが仏の全身であるから本来塵一つないはずである。

我々の心の中に後天的に集積された知識、分別などを否定・掃蕩して

何もない無の心境に至れば、山はこれ山、水はこれ水で、

万物全てが所を得ていることが分かる。

そういう眼で見ると、“遊”の心が肯定できる。

そういう眼やチリ一つない清浄な心は誰でも生まれながら持っている。

損得、憎愛などのチリがなくなって、ありのままの真実を肯定的に受け止める眼が開け、

「始めは芳草に随って去り、又落花を遂うて回る」

“遊”の心が始めて分かるだろう。

しかし、世界は全て肯定的・楽観的に受け止めることができるものばかりではない。

「痩せてうらぶれた鶴がしょんぼりと寒木につまだち、

狂猿が廃墟のような荒れ寺で餌が無くて泣き叫んでいる」

ような凄惨で悲しい世界もある。

このような悲惨で否定的な世界も

「始めは芳草に随って去り、又落花を遂うて回る」楽しい“遊”の世界と

本質的には同等で「処処全真(どこででも真実まるごとの顕現)」の世界である。

首座は「大いに春意に似たり」と言ったがそれは一面を観ているに過ぎない。

生、喜、楽、盛だけが人生ではない。

病、死、悲、衰も人生の真実の姿である。

悲喜、憂楽、生死を乗り越えて、これも真実だと受け止め肯定するところに

長沙の“遊”の心境と禅の精神があると言えるだろう。

そういう観点から「長沙限りなき意」は文字や言葉で表現することはできない。

「ヤイッ!(咄)」とでも言うしかないだろう。

本則には垂示が付いていない。

本則は長沙が鹿苑寺に居住して摂心(集中して坐禅修行する期間)中の話のようである。

首座は「和尚さん、この摂心で皆が忙しい時に何処に出かけていたのですか?」

と詰問口調で長沙に詰め寄る。

しかし、長沙はそれをさらりとかわし、

「始めは若草の萌え出る芳香につられて我を忘れて行ってしもうたよ。

又帰りにはハラハラと散る花びらといっしょにいつの間にか帰って来たよ」

と答えて春の美しさに「我を忘れて山を散歩し楽しんだ」と悠々たる遊びの境地を示した。

首座が皮肉な口調で「えらくのん気で陽気なことですね」

と言うのに対しても、長沙は

「まだ色気がないよりましだろう」

と答え、余裕綽々である。

中国人のおおらかな遊び心は禅の心であると言っているようである。

この点日本人はせかせかと忙しく余裕がない。

長沙景岑が示した「おおらかな遊び心も禅の心である」と考えても良いのではないだろうか。

垂示:

掣電(せいでん)の機、徒に佇思(ちょし)を労す。

空に当るの霹靂は耳を掩うに諧(かな)い難し。

脳門上(あたまのうえ)に紅旗を播(はため)かせ、耳の背後に双剣を輪(まわ)す。

もしこれ眼弁じ手親しきにあらずんば、いかでかよく構得せん。

有般底(あるつらてい)は低頭佇思し、意根下に卜度(おしはか)り、

殊に知らず、髑髏前に鬼を見ること無数なるを。

しばらくいえ、意根に落ちず、得失に拘わらず、

忽ち箇の恁麼(さよう)に挙覚するものあらば、そもさんか祇対(うけこたえ)せん。

試みに挙す看よ。

注:

掣電(せいでん)の機、徒に佇思(ちょし)を労す。:稲妻のような働きを掴まえようとしても、

思案に暮れるばかりだ。

空に当るの霹靂は耳を掩うに諧(かな)い難し。:空に突然とどろく雷鳴にあったら、

耳を掩っても間に合わない。

脳門上(あたまのうえ)に紅旗を播(はため)かせ:大将軍が戦いを挑んで

威風堂々と陣頭に進み出て来たさま

もしこれ眼弁じ手親しきにあらずんば、:もしそれと見て取るなり手もピタリと対応しなければ、

有般底(あるつらてい):大抵の者

意根下に卜度(おしはか)り、:分別によってあれこれ推し量り、

髑髏前に鬼を見ること無数なるを:枯れたドクロの周りに無数の幽鬼が幻出するのを見る。

挙覚する:啓発・触発される。

垂示の現代語訳

稲妻のようなすばやい活手段と働きを示されるとただポカンとして、思案に暮れるばかりだ。

大空で雷がにわかに鳴り響いた時には誰でも耳を掩うが間に合わない。

頭上に紅旗を播(はため)かせ、双剣を振り回し、

堂々と戦いを挑んで出て来た時のような迫力のある禅者に対しては、

それとピタりと見て取りきちんと対応できる相応の手腕を持つ

名手でなければとても太刀打ちできない。

今言ったような物凄い禅者に会うと大抵の者は分別によってあれこれ推し量り、

首をうなだれて思案に暮れ躊躇する。

それはあたかもドクロの周りに無数の幽鬼がうろうろしているようだ。

それでは思いとまどったり、分別に捉われずに利害得失を超越した大物が

今ここに現れたらどのように応対すれば良いだろうか。

試みに例を挙げるので参究せよ。

本則:

盤山垂語して云く、

「三界無法、何れのところにか心を求めん?」。

注:

盤山:盤山宝積(ばんざんほうしゃく)禅師(720~814)。

馬祖道一禅師の法嗣。鎮州の普化和尚は盤山宝積の弟子。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →盤山宝積

三界:欲界、色界、無色界の三つの界を言う。

欲界は食欲、性欲、名誉欲など欲望をもったものが住む世界。

色界は物質(色)の精神だけの世界。

無色界は欲も物質もない精神だけの世界。

盤山宝積禅師の垂示に

「三界無法、何れのところにか心を求めん。

四大本と空、仏は何に依ってか住せん。セン機(北斗七星)動かず、

寂止として痕なし。覿面に相呈す。更に余事なし」

がある。本則はその冒頭の二句を示している。

本則:

盤山禅師は垂示して云った、

「三界は空で無である。何処に心があるのだろうか?」。

頌

三界無法

何れの処にか心を求めん

白雲を蓋となし

流泉を琴となす

一曲両曲 人の会するなし

雨過ぎて夜塘 秋水深し

注:

塘:土手。池。ため池。

頌

三界が空であり無であるならば、どこに心を求めることができるだろう。

心を求めても畢竟、「不可得」と言うしかないだろう。

それではこの世界は空であり虚無なのだろうか。

仰げば空には白雲が悠悠とながれ、頭上を蓋っているのが見える。

谷川の流れは微妙な音楽を奏でているではないか。

この無弦にして微妙な音を出す流泉琴の調べを聞き得る人は、果たして何人いるのだろうか?

このような現実の世界も空であり虚無と言い切ることができるのだろうか。

空であり無であるように考えられても本当は有ではないのか?

秋雨が降った後、夜の溜池(下層無意識脳)には深々と水が満ち、力の満ちた静けさを示している。

それは我々の心の姿に似たものがある。

欲界、色界、無色界の三界は固定的な性質を持たず条件に依存して変化し、無常である。

因縁によって生滅する意味で無自性であり、空であり無だと言える。

「地水火風の四大から成るこの世界も、

同じように因縁によって生滅する意味で無自性であり、空であり無である。

それでは我々は一体何処に心を求めたらよいのだろうか?」

という問いだが漠然として良く分からない。

大森曹玄老師はこの盤山の垂示について、次ぎのように述べておられる。

三界が空であり無であるならば、主観と客観の心もないはずである。

「金剛般若経には『もし諸相は相に非ずと見る時は、即ち如来を見る』とある。

盤山の垂示もこれと同じで、主観と客観もないところの絶対無の世界をしっかり見よと言う意味である。

この考え方は大乗仏教の空の思想と禅の無(無字)の考えをハッキリと結びつけたものであり、優れた考え方と言える。

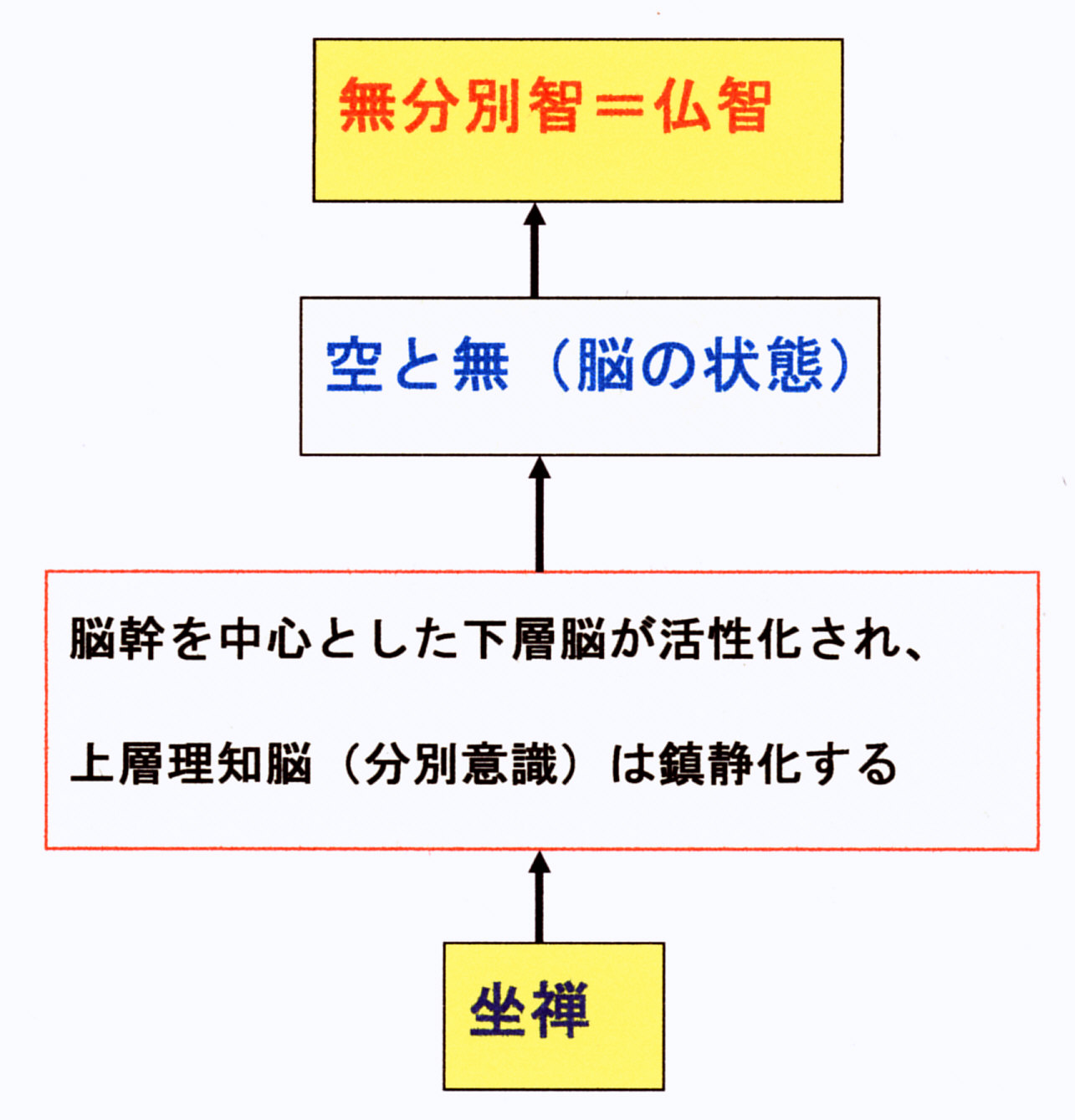

禅の「無」は脳科学的には下層脳(=脳幹+大脳辺縁系)を中心とした無意識の「無」であり

ブッダ以来の悟りの智恵である「無分別智」の中心であるからである。

般若思想の「空」思想はブッダの悟りとは何かという問題意識から生まれた思想で、大乗仏教の中心となる思想である。

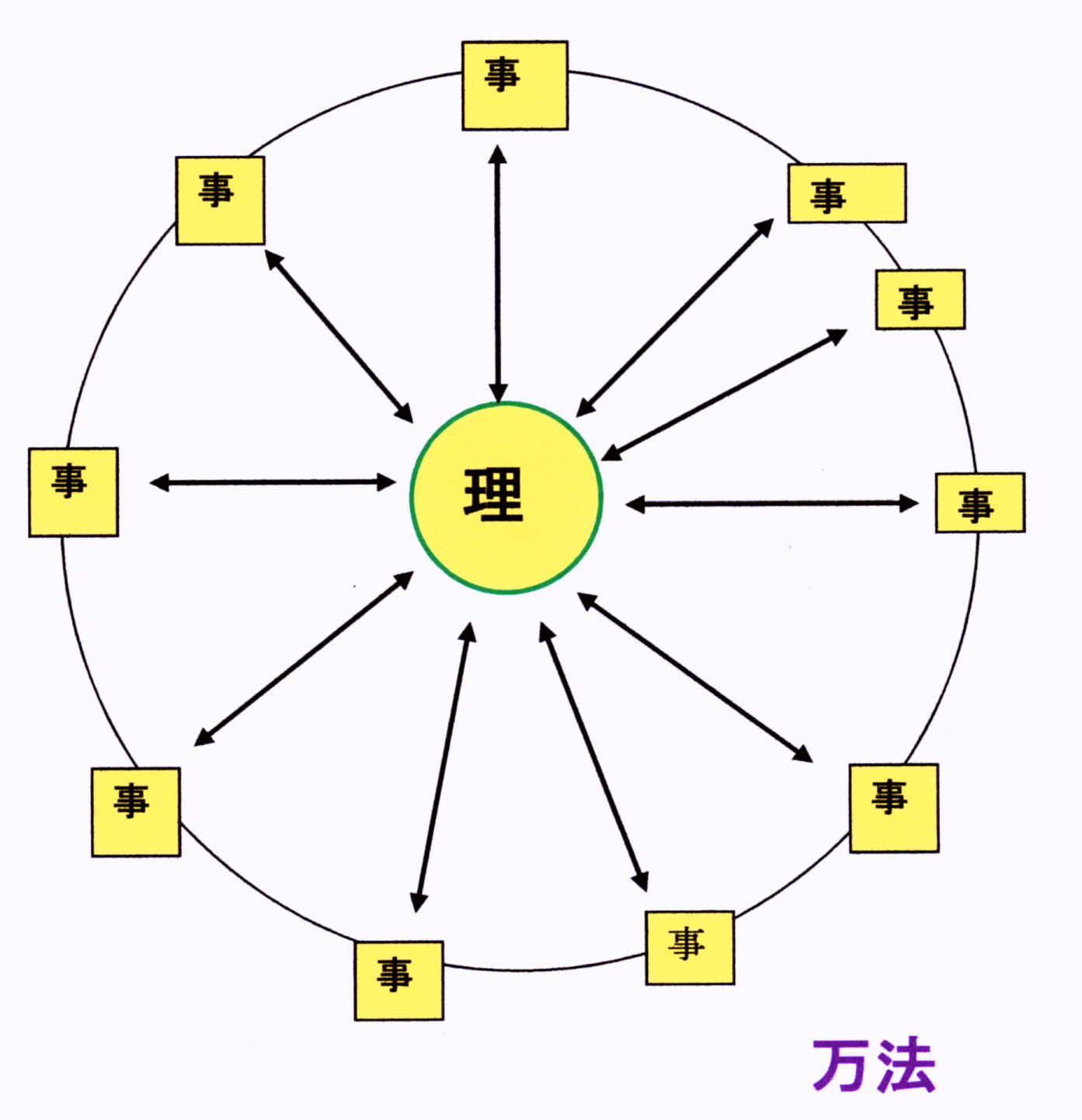

以上の考えは次ぎのように簡単な等式にまとめることができるだろう。

「ブッダの悟り」=「無分別智」=空=無(無字)=下層脳を中心とした脳から生まれる智慧

「ブッダの悟り」は「無分別智」と呼ばれている。

これは大脳前頭葉の分別意識の活動レベルを低下させ、ストレスを解消した安らぎの心から生まれる智恵だと言えるだろう。

これは般若思想では「空」と呼ばれる。「空」は中国禅では無(無字)の思想として結実する。

「無の思想」は坐禅による見性体験によって基礎付けられるもので脳幹を中心とした下層脳の世界と言える。

これを次の図9にまとめる。

図9 「坐禅と無分別智」

図9は坐禅と仏智の関係を明らかにしている。

坐禅修行に集中することで脳幹を中心とした下層脳が活性化され、

大脳前頭葉を中心とする上層理知脳(分別意識脳)は鎮静化される。

これによって脳は無や無と呼ばれる状態になり、

我執と渇愛の心が滅尽され「無分別智」(=般若智)と呼ばれる仏智が開発される。

その意味で第37則は簡単だが重要な公案と言えるだろう。

注:

「SN(スッタニパータ)」721詩では賢者の智慧(仏智)について、

「欠けている足りないものは音を立てるが、満ち足りたものは全く静かである。

愚者は半ば水を盛った水瓶のようであり、賢者は水の満ちた湖のようである。」

と表現している。

賢者の智慧(仏智)はこのような力の満ちた静けさであると言っても良いだろう。

垂示:

もし漸を論ずれば常(よのつね)に返(そむ)いて道に合す。閙市(どうし)裏に七縦八横。

もし頓を論ずれば朕迹(ちんせき)を留めず。

千聖もまた模索不着。もし頓漸を立てずんば、またいかん。

怪人は一言、怪馬は一鞭、正に恁麼(さよう)なる時、誰かこれ作者なる。

試みに挙す看よ。

注:

閙市(どうし)裏:騒音の市中。閙は騒がしい意。

頓を論ずれば:頓悟禅の究極のところを論ずれば、

朕迹:痕跡。

朕迹(ちんせき)を留めず:少しの跡かたも残さない。

垂示の現代語訳

禅の悟りには「頓悟」と「漸悟」の二つがある。

「漸悟」とは一歩一歩階段を登るように修行の段階を踏んで悟ることである。

もしこの漸について論ずれば、決まり切った常道を歩んではだめで、

常識を超えた非常の道(独創的な道)を歩んでこそ道に合う。

常道では静かな場所で坐禅修行するが、

騒音の市中で縦横に働き動中の工夫をしなければならない。

もし「頓悟」について論ずれば、跡かたも残さない。

悟りだの迷いなどという跡かたは塵1本もないから、

たとえ千人の聖人が出てきて調べても何も見つけることはできないだろう。

もし頓や漸という立場に立たなければどうだろうか。

頭脳明晰な人は一言で、すべてを理解してしまう。

名馬は鞭をチラッと見ただけでもさっと走り出す。

頓や漸という立場に拘泥しない「怪人」と言われるような人はこのような時どうするだろうか。

昔、誰か「作者」と言われるような優れた禅者はいただろうか。

試みに例を挙げるので参究せよ。

本則:

風穴、郢州(えいしゅう)の衙内に在って上堂して云く、

「祖師の心印、状鉄牛の機に似たり去れば即ち印し、住すれば即ち印破す。

ただ去らず住せざるが如きんば、印するが即ち是か、印せざるが即ち是か」。

時に廬陂(ろひ)長老というものあり、出でて問う、

「某甲(それがし) 鉄牛の機あり、請う師、印を搭せざれ」。

穴云く、

「鯨鯢(げいげい)を釣って巨浸を澄ましむるに慣れて、

却って嗟(なげ)く蛙歩の泥沙にまろぶことを」。

陂佇思す。

穴、喝して云く、

「長老、何ぞ進語せざる」。

陂擬議(ぎぎ)す。

穴、打つこと一払子(ほっす)、穴云く、

「還って話頭を記得すや? 試みに挙す看ん」。

陂口を開かんと擬(ほっ)す。

穴、又打つこと一払子、牧主云く、

「仏法と王法と一般(おなじ)なり」。

穴、云く、

「箇のなんの道理をか見る?」

牧主云く、

「断ずべきに当たって断ぜざれば、返ってその乱を招く」。

穴、すなわち下座す。

注:

鉄牛:古代中国の禹王が黄河の氾濫を防ぐため作った巨大な鉄製の牛。

ここでは「本来の面目」のこと。

祖師の心印:「本来の面目」。

風穴:風穴延沼(ふけつえんしょう)禅師(896~973)。

臨済の四代目の法孫。汝州の風穴山に居たので風穴と呼ばれた。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →百丈懐海→黄檗希運→

臨済義玄 →興化存奨→南院慧ギョウ→風穴延沼

郢州(えいしゅう):今の河南省信陽県

衙内:州の役所。

鯨鯢(げいげい):鯨は雄くじら、鯢は雌くじらのこと。

蛙:廬陂(ろひ)長老のこと。

、牧主:郢州の刺史(長官)。

本則:

風穴禅師は、郢州(えいしゅう)の役所内で上堂して言った、

「我々の本来の面目は心印と言っても良い。

その心印は鉄牛の働きに似ている。

その心印を押して、その印を取り去れば印形の文字がはっきり残る。

その反対に、その心印を押しても、

その印をそのままそこに置けば印形がはっきり印刷されているかどうか

分からない場合もある。

我々の本来の面目の心印の働きは丁度それと同じである。

その心印を押して、取り去れば印形の文字がはっきり写って残るように、

雀はチュウチュウ、烏はカアカアと万物が、心に写されて残る。

反対に、その心印を押しても、その印をそのままにすれば

無印で印形が残らない場合もある。

心印を押して、取り去れば印形の文字がはっきり写って残る場合は

「差別と肯定の世界」である。

この場合、雀はチュウチュウ、烏はカアカアと万物が、心に写されて残る。

心印を押しても、その印をそのままにすれば無印で印形が残らない場合は

「否定と平等一如の世界」である。

それでは「「否定と平等一如の悟りの世界」でもなく、「差別と肯定の世界」でもない、

両者を否定し超えた立場は一体禅なのだろうか?

それとも禅ではないのだろうか?」

この風穴の言葉に、廬陂(ろひ)長老が出で来て言った、

「私は禅の鉄牛の働きを既に得ています。

ですから、改めて師から印可して貰うに及びません」。

風穴は言った、

「わしは今迄大海で鯨を釣るのには慣れているが、

田んぼの泥蛙を釣ったのは今日が始めてじゃ」。

これを聞いて、廬陂(ろひ)長老は意気をそがれて黙りこんでしまった。

風穴は一喝して言った、

「長老、何とか言わんかい。

お前さんの禅の鉄牛の働きは何処に行った」。

廬陂(ろひ)長老はまごついた。

風穴は払子(ほっす)で一打して言った、

「さっきお前さんがわしに言ったことを憶えていないのか?

分かっているのなら何とか言って見んかい」。

廬陂(ろひ)長老は口を開いて何か言おうとした。そこを風穴は払子(ほっす)で又一打した。

これを見た牧主は言った、

「仏法と王法は同じですね」。

風穴は言った、

「それはどういう所がですか?」

牧主は言った、

「やる時には断乎としてやらんと後腐れがあって後に争いが起き、だめですよ」。

風穴は下座した。

頌

廬陂(ろひ)を擒得して鉄牛に跨らしむ

三玄の戈甲 未だ軽(かるがる)しく酬(むく)いず

楚王城畔 朝宗の水

喝下 曽て却って倒流せしむ

注:

擒得:ひっ掴まえる。擒住に同じ。

三玄の戈甲:三玄」という戈(ほこ)と鎧(甲)。

三玄:臨済の「三玄三要」は臨済の教化手段として、「臨済録」上堂に出てくる。

古来、「三玄三要」とは、玄中玄(理)、句中玄(智)、体中玄(行)などと言われているが、

その内容は明らかでない。

三玄の戈甲 未だ軽(かるがる)しく酬(むく)いず:

臨済門下の奥の手である「三玄」の教えを未だ軽々しくは見せない。

楚王城:古の楚の都(王城)、つまり郢州(えいしゅう)のこと。

朝宗:諸侯が天子に謁見するため集まるように多くの川が集まり海に流れ込むこと。

喝下 曽て却って倒流せしむ:風穴の一喝は海に流れ込んだ多くの川の水を逆流させた。

頌

風穴は「私は鉄牛の働きを既に得ているので、改めて師から印可して貰うに及びません」

と大口をたたいた廬陂(ろひ)長老を掴まえて真の自己を自覚させようとした。

しかし、彼は田んぼの泥の中をころげ回る蛙のような小物であった。

彼は生まれながら乗っている鉄牛(本来の面目)に気付くことはできなかった。

風穴は臨済門下の奥の手である「三玄」の教えを軽々しくは見せなかった。

古の楚の都であった郢州(えいしゅう)には

諸侯が天子に謁見するため集まるように多くの修行僧達が集まった。

それは多くの川が揚子江に流れ込み、終には大海に流れ込むようなものである。

しかし、風穴和尚の自由自在な教化と一喝に会って川の水も逆流したようだ。

本則において、我々の本来の面目を鉄牛と言い、心印を鉄牛(=本来の面目)の働きに喩えている。

これは全て文学的表現である。

脳科学的には鉄牛(=本来の面目)とは「下層脳を中心とする脳だ」と考えることができる。

風穴が

「その心印を押して、その印を取り去れば印形の文字がはっきり残る」と言っているのは

感覚器官を通した脳の認識機能や記憶機能を言っていると考えることができる。

風穴は、また、

「その心印を押しても、その印をそのままそこに置けば印形がはっきり印刷されているかどうか分からないままである」

という。

これは入力情報が下層脳(無意識)へ入り、貯蔵された場合、

それを認識記憶しているかどうかはっきりしない場合を指していると考えれば合理的に理解できる。

大森曹玄老師は著書「碧巌録」において、本則を解釈するにあたり、

「差別と肯定の世界」と「否定と平等一如の世界」という概念を導入して論じておられる。

大森老師の考え方を用いると本則はすっきり解釈できるので

我々も以下この考え方を用いて解釈することにしたい。

「差別と肯定の世界」とは、心印を押して、取り去れば印形の文字がはっきり写って残る世界である。

「差別と肯定の世界」では、雀はチュウチュウ、烏はカアカアと万物が、ハッキリと心に写されて残る。

これに対し、「否定と平等一如の世界」は、心印を押しても、その印をそのままにすれば無印で印形が残らない。

以上の説明より、

「差別と肯定の世界」は上層脳(理知脳=大脳新皮質)を中心とする分別意識の世界を表していると考えることができる。

これに対し、

「否定と平等一如の世界」は下層脳(脳幹+大脳辺縁系)を中心とする生命情動脳の世界を言っていると考えることができる。

「否定と平等一如の世界」である下層脳(脳幹+大脳辺縁系)は無意識脳の世界であり、

心印を押しても(脳に情報が入っても)、その印をそのままにすれば無印で印形が残らないからである。

「差別と肯定の世界」である上層脳(理知脳=大脳新皮質)は分別意識の世界であり、

心印を押すと(脳に情報が入ると)、取り去れば印形の文字がはっきり写って残る世界である。

上層脳(理知脳=大脳新皮質)は烏はカアカアと万物を分別認識し、心に記憶されて残る世界である。

このように、本則において風穴が言っていることは、脳科学的に考えれば分かり易い。

風穴が我々の本来の面目(脳)を心印の働きに喩えているのは

風穴が生きた1000年以上前の中国において脳神経科学が無かったためだと考えることができる。

「不立文字」と言いながらも自らの禅体験を文学的になんとか表現するしかなかったためと考えることができる。

この観点から考えると看話禅では「不立文字」と言いながらも、自らの禅体験を文学的になんとか表現し公案に残すための努力があった。

このため、後世になって、脳科学による合理的アプローチの手掛かりが掴めたと評価できる。

「不立文字」と言って自らの禅体験を文学的に何も表現することもなく、黙照禅の世界で沈黙されたら、

後世になって、脳科学による手がかりも無く、合理的アプローチも不可能である。

このように考えると筆者には、「不立文字」と言いながらも、

なんとか表現し公案に残すため懸命の努力をした看話禅の方が黙照禅の沈黙より高く評価できるのである。

垂示:

途中受用底は、乕(とら)の山に靠(よ)るに似たり。

世諦流布底は猿の檻に在るが如し。

仏性の義を知らんと欲せば、当に時節因縁を観ずべし。

百練の精金を煆えんと欲せば、須らく作家の炉鞴(ろはい)なるべし。

しばらくいえ、大用現前底(だいゆうげんぜんてい)は、何をもってか試験せん。

注:

途中受用底:「臨済録」上堂の「途中に在って家舎を離れず」に由来している。

現実社会(途中)に在って衆生済度の働きをしながら悟りの絶対境(家舎)を離れない人を指す

(「臨済録」上堂8を参照)。

世諦流布底:世俗的価値観に流される人。

仏性:本来の面目、真の自己(脳)。

炉鞴(ろはい):ふいご。修行僧を鍛える師家の手段の喩え。

大用現前底:悟りの大いなる働きが顕現している人。

垂示の現代語訳

現実社会に在って衆生済度の働きをしながら悟りの絶対境(家舎)を離れない人にとって、

矛盾や悩みに満ちた現実世界が衆生無辺誓願度の実践に生きる世界だから、

虎が野に放たれ山に帰ったような威力を発揮できるはずである。

しかし、世俗的価値観に流される自主性がない人にとっては、

猿が檻に入れられたような窮屈な世界になる。

しかし、仏性を明らかにして、見性成仏をめざす禅修行者にとっては、

矛盾や悩みに満ちた現実世界が時節因縁を実感する自己の居場所であることが達観できる。

百練の精金のように自分を鍛えたいと思うならば、

道眼の明らかな正師について修行する必要がある。

ところで、悟りの大いなる働きを顕現している人が目の前に現れたら

どのように点検したら良いだろうか。

本則:

僧雲門に問う、

「如何なるかこれ清浄法身?」

門云く、

「花薬欄」

僧云く、

「すなわち恁麼(いんも)にし去る時は如何?」

門云く、

「金毛の獅子」

注:

祖師の心印:

雲門:雲門文偃禅師(864~949)。雲門宗の開祖。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷 →天皇道悟→龍潭崇信→

徳山宣鑑 →雪峯義存→ 雲門文偃

花薬欄:柵で囲った満開の芍薬の花。

本則:

ある僧が雲門禅師に聞いた、

「清浄法身とはどのようなものですか?」

雲門は言った、

「花薬欄」

僧は聞いた、

「その花薬欄である本来の面目の中に法身が現前したらどうなりますか?」

雲門は言った、

「金毛の獅子」

頌

まんかんなることなかれ

星は秤に在って盤にあらず

すなわちいんも

はなはだ端(いわれ)なし

金毛の獅子 大家(みなのもの)看よ

注:

まんかんなることなかれ:花に見とれてうつつを抜かすな。

星は秤(はかり)に在って盤にあらず:言葉に捉われて見誤るな。

頌

花薬欄に見とれてうつつを抜かしてはならない。

問題は「花薬欄」という言葉にはない。

秤は盤に乗せたものの品名を知るためではなく目方を計るためのものだ。

問題の本質を見誤ってならない。

ところがこの僧は「その花薬欄である本来の面目の中に法身が現前したらどうなりますか?」

とトンチンカンな質問をし、実は何も分かっていないことを示した。

「金毛の獅子」とは一体何だろうか?

皆さん、言葉に捉われてそれが何を言っているか見誤ってはならないぞ。

清浄法身とは宇宙の根本仏である大日如来を言う。

遍一切処と言われ宇宙至る所にこの仏の光明は遍在しているとされる。

真理を身体とする理体の仏である。

臨済禅師は「臨済録」で「汝が一念心上の清浄光、これが汝が屋裏の法身仏なり。」

と言っているから、この場合は各自が具有する自性清浄心、即ち仏性、本来の面目と考えてよい。

従って、「如何なるかこれ清浄法身?」とは

「自性清浄心、即ち、本来の面目とはどのようなものですか?」

という質問になる。

この質問に雲門は直ちに「花薬欄」と答えた。

「花薬欄」とは便所を取り囲んだ生垣だと言われる。

この伝統的な解釈に対し入矢義高博士は

花薬欄とは「柵をめぐらして丁寧に囲った芍薬の植え込み」

のことであると解釈しておられる。

どちらが正しいか不明である。

ここでは伝統的な解釈である便所を取り囲んだ生垣と考える。

清浄法身と言えば清浄そのものだと考えられるが我々の現実は

美醜混在して清浄そのものにはなり得ないからである。

「すなわち恁麼(いんも)にし去る時は如何?」と言う質問は

「その花薬欄としての真の自己に法身が現前したらどうなりますか?」という意味になるだろう。

この質問に対し、雲門は「金毛の獅子」と答えた。

金毛の獅子とは金色の毛を持つ獅子であるから獅子中の獅子王とでも言えるだろう。

「花薬欄」は「本来の面目(=真の自己)」の静的側面を表現し、

「金毛の獅子」で躍動する動的側面を獅子で表現したと言える。

雲門文偃は我々が本来具有する本来の面目(脳)の能力を「金毛の獅子」という言葉で表わしたのである。

雲門文偃はその言句表現の妙で有名である。

この公案での雲門の答えには確かに文学的表現の美しさが輝いている。

垂示:

休し去り歇し去る、鉄樹花を開く。

有りや有りや、かつ児落節。

たとい七縦八横なるも、他に鼻孔を穿たるることを免れず。

しばらくいえ、ごう訛(か)いずれのところにかある。

試みに挙す看よ。

注:

休し去り歇し去る:けりをつける。

鉄樹花を開く:鉄の樹に花が咲くような奇跡が起こる。

かつ児:利口者、切れ者。

落節:しくじること。

ごう訛:難しい問題。

垂示の現代語訳

雑念妄想を掃蕩してけりをつければ(大死一番すれば)、

鉄の樹に花が咲くようなことが起こる。

そのような体験をした人がいるだろうか?

たとえ小利口に立ち回るような人が縦横無尽に活躍しても、本物にかかっては、

鼻づらに綱を通されて引きずり廻されるだけだ。

それでは難しい問題はどこにあるのだろうか。

試みに例を挙げるので参究せよ。

本則:

陸亘太夫、南泉と語話する次、陸云く、

「肇法師云く、『天地と我と同根、万物と我と一体』と。

また甚だ奇怪なり」。

南泉、庭前の花を指して、太夫を召して云く、

「時の人、この一株(ちゅう)の花を見ること、

夢の如くに相似たり」。

注:

祖師の心印:

陸亘(りくこう)太夫:陸亘太夫(764~834)は陸が姓で、亘(こう)が名前である。

唐朝に仕えた御史太夫で、官吏の罪を正す職務に就いていた。

南泉:南泉普願禅師(748~834)。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →南泉普願

肇(じょう)法師:僧肇(そうじょう)(374~414)。

中国東晋の僧。鳩摩羅什(くまらじゅう)の門下で、仏典漢訳を助け、理解第一と称された。

著書に「宝蔵論」「肇論」などがある。

『天地と我と同根、万物と我と一体』:この言葉は僧肇の「涅槃無名論」に見える。

この言葉は『荘子』斉物論の『天地と我と同根、万物と我と一体』と同じ考え方である。

甚だ奇怪なり:なんとも不思議である。

時の人:世間の人。

本則:

ある時、南泉と話をした時、陸亘太夫は言った、

「私は僧肇法師の「涅槃無名論」を読みました。

そこには、『天地と我と同根、万物と我と一体』と書いてありました。

なんとも不思議なことですね」。

この時、南泉は、庭前に咲いている牡丹の花を指して、太夫を呼んで言った、

「世間の人は、この一株(ちゅう)の花を見ているが、

ああ美しい花だ、と夢でも見ているように見ているだけだ。

その花が自分そのもので、自分が花となって咲いているのだ、

とは決して気付かないね」。

頌

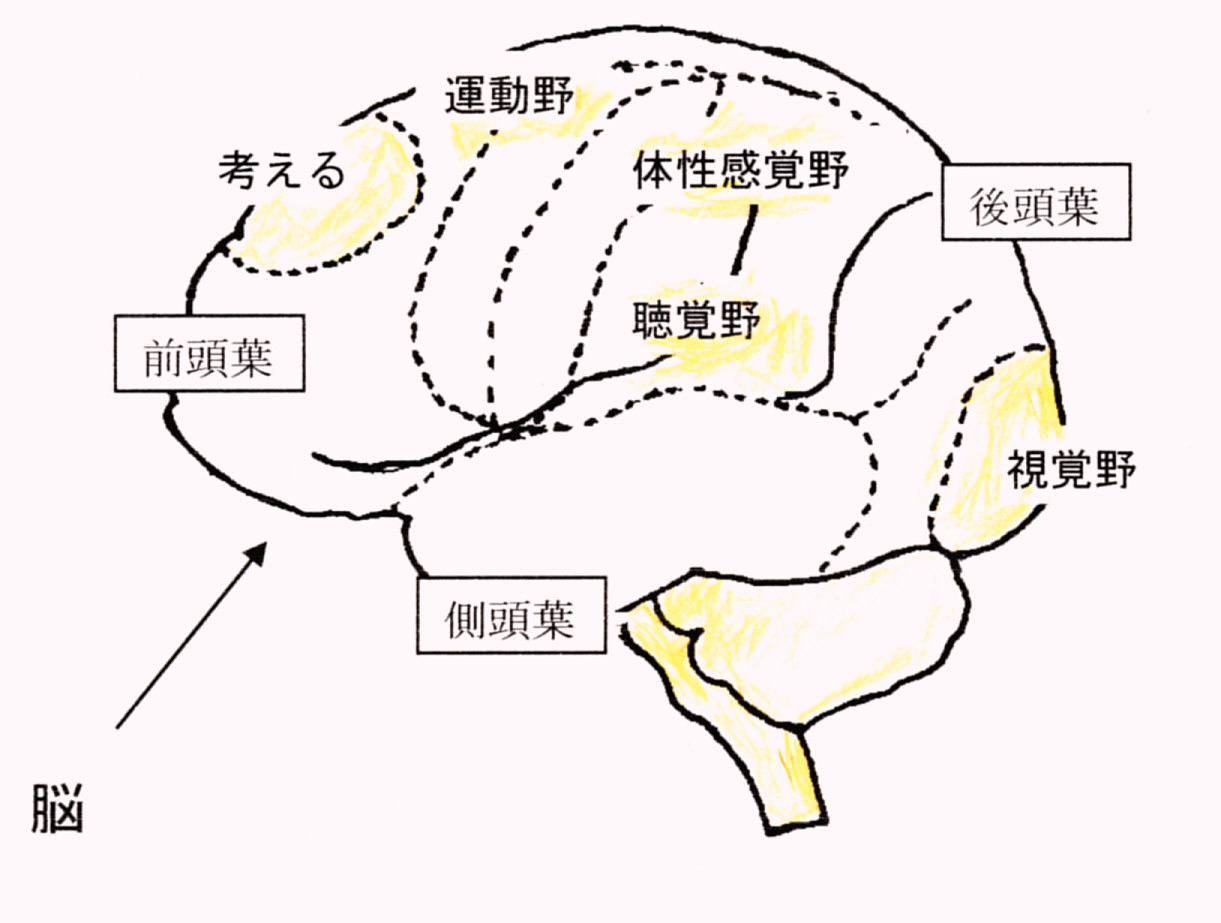

聞見覚知 一一にあらず

山河は鏡中の観に在らず

霜天 月落ちて夜将(まさ)に半ばならんとす

誰か共に澄潭に影を照(うつ)して寒(つめた)き

注:

聞見覚知 一一にあらず:伝統的には六根の「見聞覚知」の働きはそれぞれが別の働きではない。

それでは一つかというと一つでもないと考えているようである。

ここでは、六根の「見聞覚知」の働きはそれぞれが分業して独立しているように見えるが

一つの根源(脳)から派生していると考える。

この解釈では、図10に示した脳の分業機能と矛盾せずに解釈することができ、分かり易い。

図10 「脳の分業機能」

山河は鏡中の観に在らず :山や河は鏡に映して見られるものとは何の関係もない。

六根の「見聞覚知」の働きは脳の神経細胞を微小電流が流れることで成立している。

その意味では鏡の物理光学的メカニズムとは全く違うものである。

誰か共に澄潭に影を照(うつ)して寒(つめた)き:澄み切った沼に共に己の姿を

映して寒く冴えかえるのは一体何者であろうか?

頌

六根の聞見覚知の機能はそれぞれ別の働きで分業しているが

一つの根源(脳)から派生している。

認識される山河は鏡に映して見られるものとは何の関係もなく、違うものだ。

凍てつくような寒さの真冬の真夜中、霜は降り月は落ちて真っ暗な時、

寂として澄み切った沼に共に己の姿を映して冴え返っているのは

一体何者であろうか?

そこは真っ暗で雑念妄想を掃蕩した“人境倶忘”の

「無」の世界(下層無意識脳)である。

そのような世界(脳の世界)から鉄樹花を開くような、

常識を超えた創造的生活が生まれるのだ。

「頌」の「山河は鏡中の観に在らず」とは我々の認識過程について、

山河を見るのは鏡に映して見ているようなものとは何の関係もなく、違うものだと言っている。

、「注」でも述べたように、

六根の「見聞覚知」の働きは脳の神経細胞を微小電流が流れ情報が分析・認知されることで成り立っている。

その意味では脳の認識機能は鏡の光学的反射メカニズムとは全く違うものである。

そのように解釈すれば「頌」の第二句は分かり易い。

「聞見覚知 一一にあらず」とは六根はそれぞれ別の働きをしているが、全く無無関係ではなく、それを統括する一物(脳)があるのだと解釈できる。

そのような解釈の下では、図9に示したように脳の分業機能によって解釈でき、現代の脳科学の知見と一致する。

本則は「万物一体、心境一如」の境地を詠ったものだと解釈されている。

南泉の言葉「世間の人は、この一株(ちゅう)の花を見ているが、ああ美しい花だ、

と夢でも見ているように見ているだけだ。

その花が自分そのもので、自分が花となって咲いているのだ、とは決して気付かないね」

は南泉の禅的境地から言ったもので

本則の主題である「万物一体、心境一如」の境地を良く表現していると考えられる。

なお、禅の「万物一体、心境一如」の境地は西田哲学でいう「純粋経験」に対応している。

垂示:

是非交結の処、聖もまた知ること能わず。

順逆縦横の時、仏もまた弁ずること能わず。

絶世超倫の士となり、逸群大士の能を顕わす。氷凌(こおり)の上を行き、剣刃(やいば)の上を

走(い)くは直下(まさ)に麒麟の頭角(つの)の如く、火の裏(なか)の蓮に似たり。

宛(あたか)も超方を見て、始めて同道なることを知る。

誰かこれ好手(やりて)の者ぞ。

試みに挙す看よ。

注:

氷凌(こおり)の上を行く:危険きわまりない状況を自在に切り抜けることの喩え。

麒麟の頭角(つの):滅多にないものの喩え。

垂示の現代語訳

是と非が入り交わり結ばれて一つになったような処は、

はっきり分別することができない。

善でもなければ悪でもない。そのような処はどんな聖人もはっきり捉え知ることができない。

順と逆の場合でも同じである。

順と逆が縦横入り交わり結ばれて一つになったような時には、

仏でもはっきり弁別することはできない。

ところが同類や仲間を超えた「絶世超倫の士」となれば、

是非を知り、順逆自在となり、「逸群大士」の能力を顕わすことができる。

そのような「絶世超倫の士」や「逸群大士」は、滑り易い氷の角でも平気で歩くことも、

油断すれば足を切るような剣刃(やいば)の上を行くような

常識で考えられない働きも自由にできる。

しかし、実際にそのような傑出した人物は千人に一人、万人に一人、

麒麟の頭角(つの)や火の裏(なか)の蓮の花のように滅多にいるものではない。

更に、四方を超出した超方の人物は殆どいないと言ってよい。

もし、超方の人物に出会って一目でそれと知ることが出来るとしたらそれも大したことである。

そういう知音同志というものは滅多にいない。

さてそのような好手(やりて)の達人と言えるような人物が歴史上いただろうか?

試みに例を挙げるので参究せよ。

本則:

趙州投子に問う、

「大死底の人、却って活する時如何?」。

投子云く、

「夜行を許さず、明に投じて須らく到るべし」。

注:

趙州:趙州従シン(778~897)。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →南泉普願 →趙州従シン

投子:投子大同禅師(819~914)。翠微無学禅師の法嗣。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→丹霞天然→翠微無学→投子大同

大死底の人:一切を捨てて、捨てて捨て果てた人。大死一番の人。

夜行:大死底と同じ。絶対無に安住している状態。

明に投じる:大活する。まっ昼間のように、ハッキリ、ハッキリ、明歴々、露堂々としている。

「夜行を許さず、明に投じて須らく到るべし」:絶対無に安住することなく、

まっ昼間のように、ハッキリ、明歴々、露堂々としていないとだめだぞ!

本則:

趙州が投子に聞いた、

「大死底の人が、大死一番からよみがえって大活する時はどうだ?」。

投子は言った、

「死んだの活きただのウサンくさいぞ。この幽霊和尚!

来るなら、夜ではなく真昼間、堂々と大手を振って来い」。

頌

活中に眼あれば 還(ま)た死に同じ

薬忌何ぞ須(もち)いん作家(てだれ)を鑑するを

古仏すらなお言う曽て未だ到らずと

知らず 誰か解(よ)く塵沙を撤くことを

注:

活中に眼あれば 還(ま)た死に同じ:生の根底に徹すれば大死と同じ。

薬忌何ぞ須(もち)いん作家(てだれ)を鑑するを:飲み合わせてはならぬ薬を飲ませて

練達の禅者(投子)を試す必要はない。

作家(てだれ):この場合、投子を指している。

古仏すらなお言う曽て未だ到らずと:投子は「明に投じて須らく到るべし」

と言うが古仏さえそんなことはできない。

解(よ)く塵沙を撤く:向上一路」に沙を撒く。既定の価値に安住することを否定する。

頌

生の根底に徹すれば大死と同じで達人の境涯である。

飲み合わせてはならぬ薬を飲ませて投子和尚のような練達の禅者を試すまでもない。

投子は「明に投じて須らく到るべし」と言うが、古仏さえそんな境地に到ることは難しい。

それでは「向上一路」の悟りの絶対境に目潰しの塵砂を撒いて、悟り臭さ消して

人々を導くことができるような人は一体誰だろうか?

悟りの痕跡を消して大死大活の世界に導くことができる人は

趙州や投子のような手だれの禅者以外に考えることはできない

最後の句(第四句)は趙州や投子のような手だれの禅者を讃美している。

図11. 41則に出る禅師達の法系図

碧巌録41則に出る禅師達の法系を図11に示す。

この法系図を見れば分かるように、投子大同は翠微無学の法嗣である。

六祖慧能から六代の法孫で、臨済と同じ代に当たる。

趙州と投子大同は法系上はかなり離れている。

趙州は臨済禅に近いし、投子大同は曹洞禅に近い人と言えるかも知れない。

趙州と投子大同は法系上かなり離れているので2人の対話は禅における他流試合に近いものがある。

それにも拘わらず、2人の間には息の合った立派な会話が成立している。

我々が想像するほど宗派間や法系間に距離や壁はなく、交流があったと思われる。

この公案は曹洞宗が重視する「従容録」の第63則「趙州問死」と同じである。

垂示:

単提(たんてい)独弄(どくろう)するは、帯水(たいすい)ダ泥(だでい)。

敲唱(こうしょう)倶に行うは、銀山鉄壁。

擬議すれば即ち髑髏前に鬼を見、尋思すれば即ち黒山下に打座す。

明々たる杲(こう)日(じつ)天に麗(かがや)き颯々たる清風地を匝(めぐ)る。

さて、古人はたごう訛の処ありや。

試みに挙す看よ。

注:

単提独弄する:方便によらず直接に提示する。

帯水(たいすい)ダ泥(だでい):べとべとの泥まみれ。

敲唱:「敲」は質問、「唱」は答え。

銀山鉄壁:堅固にそそり立つさま。

黒山下に打座す:真っ暗闇の立ち枯れ禅に陥る。

迷妄の心境を悟境と取り違えて安住する。

杲日(こうじつ):こうこうと輝く太陽。

ごう訛の処:込み入った難問

垂示の現代語訳

方便によらず直接に提示すればべとべとの泥まみれ状態になる。

問答を用いて表現しようとしても銀山鉄壁がそそり立つようで取り付く手掛りもない。

どうしたら良いか分からずに、狐疑逡巡すれば、

真っ暗闇の迷妄の心境を悟境と取り違えて安住することになる。

このような禅ではだめである。

こうこうと輝く太陽が天に輝き、

颯々たる清風が地を匝(めぐ)るようなものでないと本当の禅とは言えない。

それでは、古人の物語にそのような込み入った難問はあっただろうか。

試みに例を挙げるので参究せよ。

本則:

ホウ(ほう)居士、薬山を辞す。山、十人の禅客に命じて相送って門首に至らしむ。

居士、空中の雪を指して云く、「好雪、片片別処に落ちず」と。

時に全禅客というものあり、云く、「いずれの処にか落在す?」

士、打すること一掌す。全云く、「居士また草々なることを得ざれ」。

士云く、「汝いんもに禅客と称せば、閻未だ汝をゆるさざること在らん」。

全云く、「居士そもさん?」。

士また打すること一掌す。云く、「眼見て盲の如く、口説いて唖の如し」。

雪竇別して云く、初問の処にただ雪団を握って便ち打せん。

注:

ホウ(ほう)居士:ホウ蘊(ほうおん)(?~808):馬祖道一門下の居士。

中国唐代の人で、中国の禅界では居士の代表のような人である。

はじめ石頭希遷(700~790)に参じ、その後馬祖道一に参じて馬祖の法嗣となった人である。

この公案は石頭希遷の法嗣の薬山惟儼(745~828)のところに

18年くらい居たホウ居士がそこを辞去する時の話だと伝えられている。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →ホウ居士(ほうこじ)

禅客:雲水。

好雪:みごとな雪。

片片別処に落ちず:雪のひとひらひとひらは別の処に落ちなていない。

本則:

ホウ居士が薬山のもとを辞去した。

薬山は十人の雲水に命じて山門まで送らせた。

ちょうど寒い冬の天気で雪がチラチラと降っていた。

ホウ居士はその舞い落ちる雪を指して言った、

「ああ、見事な雪景色だなあ!あの雪は1つも別の処へは落ちていないよ」。

その時に全と言う名の雲水が尋ねた、

「一体雪はどこに落ちるのですか?」

その声の終わらないうちに居士は全禅客をピシリと打った。全禅客は

「居士よ。何と乱暴なことをなさるのか」と言った。

ホウ居士は言った、

「貴様はそんなざまで禅坊主だなどと自惚れていると閻魔さまに舌を抜かれるぞ」。

全禅客は言った、

「では、あなたなら、どういいますか?」。

居士はまた全禅客を1つ打って、言った、

「お前さんの眼は開いているがまるで盲目のようだし、口はしゃべっているが唖のようだな」。

この全禅客のだらしなさに雪竇はコメントして云う、

「わしなら、居士が好雪片片別処に落ちずと言った時、

雪団子でここだと居士の頬をなぐりつけてやったものを!

その場にいなくておしいことをしたわい!」

頌

雪団もて打て 雪団もて打て

ホウ老の機関 没可把(もつかは)

天上人間 自知せず

眼裏耳裏 瀟漉(しょうしゃ)を絶す

瀟漉絶して

碧眼の胡僧も弁別し難し

注:

没可把(もつかは):捉えることができない。

天上人間 自知せず:天上界にも人間界にも彼のその心を 知るものはいない。

瀟漉(しょうしゃ):さっぱりして清らか。

眼裏耳裏 瀟漉(しょうしゃ)を絶す:眼も耳もえもいわれぬ爽やかさだ。

碧眼の胡僧:達磨。

頌

ホウ居士の親切な指導に対し何ら主体性も見られないこのような禅僧(質問僧)

なんかには雪団子をどんどんブチ当て打ち眼を醒ましてやればよい。

ホウ居士の素晴らしい指導と働きは捉えようもない。

天上界にも人間界にも彼のその心を 知るものはいないだろう。

彼の悟境は

「明々たる杲日天に麗(かがや)き颯々たる清風地を匝(めぐ)る」

とでも言うような瀟漉(しょうしゃ)を絶したえもいわれぬ爽やかさである。

そうなるとダルマさん(碧眼の胡僧)も手を拱(こまね)くほかないだろう。

ホウ(ほう)居士(こじ)は中国唐代の人で、中国の禅界では居士の代表のような人である。

はじめ石頭希遷(700~790)に参じ、その後馬祖道一に参じて馬祖の法嗣となった人である。

彼ははじめ石頭希遷(700~790)に参じ、その後馬祖道一に参じて馬祖の法嗣となった。

名うての大居士のことだから、薬山は雲水達に命じて寺の山門のところまで見送らせた。

この時ホウ居士が雪を指して云った言葉、

『好雪片片別処に落ちず』がこの公案のテーマである。

ホウ居士は舞い落ちる雪を各自の眼を通して、見ている「本来の面目(脳)」の中に落ちていると言いたかったのだ。

彼はそれを「『好雪片片別処に落ちず』(あの雪は1つも別の処へは落ちていないよ)

と言う言葉で表現した。

それがこの公案のテーマである。

最後の雪竇のコメントは碧巌録の著者としての雪竇重顕のコメントになっている

雪竇は、「わしなら、居士が好雪片片別処に落ちずと言った時、

雪団子でここだと居士の頬をなぐりつけてやったものを!

おしいことをしたわい!」と言って

居士の頬を殴りつけて雪を見ている本体である「本来の面目(脳)」を示そうとしていることが分かる。

雪竇は雪団子で居士の頬をなぐりつけて、

「ここじゃないか!と示すことができたものを!

おしいことをしたわい!」と言っているのである。

この公案は碧巌録53則の「百丈野鴨子」の公案と本質的に同じである

垂示:

乾坤を定むるの句、万世ともに遵(したが)う。虎ジ(こじ)を擒うるの機、千聖も弁ずること莫し。

直下更に繊翳なく、全機処に随って斉しく彰わる。

向上の鉗鎚を明めんと要せば、須らくこれ作家の炉鞴なるべし。

しばらくいえ、従上かえって恁麼の家風ありや、またいなや。

試みに挙す看よ。

注:

虎ジ(こじ):野牛に似た一角獣という。猛獣の代表。

全機:自在で完全な働き。

鉗鎚 :やっとこと金槌。

向上の鉗鎚を明めんと要せば:向上の世界の厳しい働きを明かにしようとすれば。

作家:優れた指導者。

炉鞴(ろはい):ふいご。

作家の炉鞴を須是(まつ)べし。:優れた指導者による鍛錬が必要である。

垂示の現代語訳

宇宙の真理を喝破し、確定するような一句は誰もが万世に亘って従う普遍的なものである

虎ジ(こじ)のような猛獣を捕まえる素晴らしい働きはどんなに偉い人が

出て来ても明らかにできることではない。

しかし、宇宙の真理を喝破し、確定するような一句を吐き、虎ジ(こじ)を捕える働きを

持った人であれば、心中に少しの曇りもなく、いつ何処でも全機を発揮できるだろう。

そのような第一義の向上の世界を明かにしようとすれば、

優れた指導者による徹底的な鍛錬が必要である。

それでは、昔から今に至るまでそのような手腕を持った偉い師家がいただろうか。

試みに例を挙げるので参究しなさい。

本則:

僧洞山に問う、「寒暑到来、如何が回避せん?」。

山云く、「何ぞ無寒暑のところに、向って去らざる」。

僧云く、「如何なるかこれ無寒暑の処?」。

山云く、「寒時は闍黎(じゃり)を寒殺し、熱時は闍黎(じゃり)を熱殺す」。

注:

洞山:洞山良价禅師(807~869)。雲巌曇晟の法嗣。曹洞宗の開祖。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→薬山惟儼→雲巌曇晟→洞山良价→曹山本寂

無寒暑のところ:寒さ暑さのない所ではなく、生死煩悩の無い世界を指す。

同様に寒暑到来とは生死の一大事に直面した時という意味。

闍黎(じゃり):阿闍(じゃ)黎(あじゃり)(梵語、アーチャリヤ)の略。先生、師の意味。

本則:

ある僧が洞山良价禅師に聞いた、

「生死の一大事に直面した時、どのようにすればその問題を解決できるのでしょうか?」

洞山は言った、

「生死・煩悩を超えた世界に行ったら良いではないか」。

僧は聞いた、

「どのようにすれば生死を超えた世界に行くことができるのですか?」。

洞山は言った、

「生きる時は徹底して生き、死ぬ時は尽天地に死に切るまでだ」。

頌

垂手かえって万仞崖に同じ

正偏 何ぞ必ずしも安排に在らん

琉璃古殿 名月照らす

忍俊たる韓ろ 空しく階に上がる

注:

垂手かえって万仞崖に同じ:手を垂れて人を教化することは万仞の断崖のような険峻さ。

正偏:洞山に五位の思想がある。

( 「洞山五位」を参照)

五位の思想では正位(平等)と偏位(差別)に振り分ける。

垂手は偏位(差別)であり、万仞崖は正位(平等)を意味している。

正位(平等)は一味平等の下層脳の世界を、

偏位(差別)は分別意識の上層脳(理知脳)の世界を指すと考えられる。

( 「洞山五位」を参照)

正偏 何ぞ必ずしも安排に在らん:正と偏に割り振る必要はない。

琉璃古殿 名月照らす:瑠璃で作った御殿を月が照らす。

韓ろ:「戦国策」に出ている名犬の名前。

忍俊たる韓ろ 空しく階に上がる:かの名犬の“韓ろ”も

自分を抑えきれずに名月を目指して階段をかけ上がってしまう。

頌

手を垂れて人々を教化することは万仞の断崖のような容易に寄り付けない険峻な境地である。

それを正偏五位の思想によって「垂手」は偏であるとか、

「万仞崖」は正であるとか言って正と偏に割り振る必要はないだろう。

「寒暑」や「生死」は相対差別を表わす概念であるが、

洞山はそのままで熱殺、寒殺してしまっている手腕は見事である。

それはあたかも瑠璃で作った御殿を月が照らしているようなものだ。

これに対し、洞山に質問した僧は理屈は尤もだが禅体験は何もない。

それは丁度、名犬“韓ろ”が自分を抑えきれずに月は屋根の上にあるか

と思って階段をかけ上がって月を探すようなものだ。

本則の問答部分をを直訳すると次のようになる。

僧が洞山に質問した、「寒暑が到来した時、どのように回避せしたら良いでしょうか?」。

洞山は云った、「どうして無寒暑のところに、向って去らないのか」。

僧は云った、「無寒暑の処とはどのようなところでしょうか?」。

洞山は云った、「寒い時は「寒い」になり切って寒さを寒殺し、

熱い時は「暑い」になり切って暑さを熱殺す」。

上のように直訳すると、寒暑に関する問答となっている。

しかし、伝統的には「寒さ暑さ」に関する問題ではなく

「寒暑」とは「煩悩」や「生死」の問題を意味していると解釈されている。

伝統的解釈に従うと、

僧の「寒暑が到来した時、どのように回避せしたら良いでしょうか?」という質問は

「生死の一大事に直面した時、どのようにすればその問題を解決できるのでしょうか?」

という質問になる。

また、この質問に対する洞山良价の答「何ぞ無寒暑のところに、向って去らざる」は

「生死を超えた世界に行ったら良いではないか」となる。

このように、禅問答では「寒暑」という言葉をどのように解釈するかで複雑な展開を見せる。

このようなところが禅問答の非合理で複雑なところと言えるだろう。

別の考え方

ここでは伝統的な解釈に従ったが、これと違う解釈も可能である。

例えば、寒時には寒さに成り切って寒殺し、熱時には暑さに成り切って暑さを熱殺せよ

を冬の寒さと夏の暑さを乗り切るための禅的方法を説いた公案だ

と字義通りに解釈したとしよう。

厳冬期に、寒さを我慢し過ぎると凍傷や霜焼けになる。

夏の蒸し暑さや酷暑を我慢し過ぎると熱中症や免疫不全になる。

科学技術が進歩していなかった古代では寒時には寒殺し、

熱時には熱殺して我慢するしかなかったかも知れない。

これらの我慢は特に若い元気な人には可能かも知れない。

しかし、寒さや暑さを長時間我慢し過ぎると健康にも影響が出る恐れがある。

筆者の経験からいうと、熱中症は年取った人(老師など)の健康には致命的悪影響を与える恐れがある。

暑い時には坐禅堂の風通しを良くしたり、クーラーを付けたり、

寒い時にはストーブやエアコンを利用することは決して悪いことではない。

坐禅に集中し能率を上げるためにも良いことだと考えられる。

寒い時に鼻水を垂らしながら坐禅する必要はない。

また、暑い時に、閉め切った部屋で酷暑をやせ我慢して坐禅することもない。

しかし、エアコンは経済的な裏付けがない貧乏な禅寺にはできない相談かも知れない。

根性と我慢だけで寒暑を乗り切ろうとするのは、現代では時代遅れだと言われてもおかしくないだろう。

暑い時には部屋にクーラーを付けたり、

寒い時にはストーブやエアコンを利用することは現代の一般家庭では決して難しいことではない。

この条件は我々のような居士禅の修行者にとっては有利な条件となっている。

そう考えると、現代では42則に出て来たホウ居士のような人がでる可能性は高くなっているのかも知れない。

快川和尚と碧巌録

山梨県塩山市の恵林寺の三門には

「安禅は必ずしも山水を須めず、心頭滅却すれば火も自ずから涼し」

という、快川和尚(快川紹喜、かいせんじょうき、?~1582)の遺偈(ゆいげ)が掛けられている。

1582年4月武田氏を滅ぼした織田信忠の軍は恵林寺に押し寄せ、

寺内に逃げ込み潜伏保護されていた武田氏の残党を引き渡すよう求めた。

これにたいし快川和尚は

「寺を頼って来た者には、御仏の加護をしてやるのが僧たる者の勤めである。

まして窮鳥懐に入れば猟師もこれを殺さずというではないか、

野暮なことは言わず、ここは静かにお引取り願いたい。」

と言って拒否した。

怒った織田信忠は三門に快川和尚はじめ約百人の僧侶達を寺に封じ込め火を放ち焼き殺した。

その際、火定(かじょう)中に壮絶な死を遂げた快川和尚の遺偈として有名である。

快川和尚が最後に唱えたこの詩は、『碧巌録』第四十三則の評唱に出ている。

この句は中国晩唐の詩人杜荀鶴(846~904、中国唐代の詩人)の詩

「夏日悟空上人の院に題す」という詩の結尾の二句(第3句と第4句)に出ている。

第四十三則について、茶道で有名な千利休は、

この「心頭滅却の境地」について、

「寒熱の地獄に通う茶柄杓も、心無ければ苦しみもなし」と詠んでいる。

「心無ければ苦しみもなし」とは深い禅定に入れば無心(無意識)になることができるので苦しみもない

という意味であろう。

しかし、燃え盛る猛火の中で、そのような無心(無意識)定に入るのは至難のことだと思われる。

本則:

禾山(かさん)垂語して曰く、

「習学これを聞といい、絶学これを隣という。

この二つを過ぐるものこれを真過となす」。

僧出でて問う、

「如何なるかこれ真過?」。

山云く、

「解打鼓」。

また問う、

「如何なるかこれ真諦?」。

山云く、

「解打鼓」。

また問う、「即心是仏は即ち問わず、如何なるかこれ非心非仏?」。

山云く、

「解打鼓」。

また問う、

「向上の人来る時、如何にか接する?」。

山云く、

「解打鼓」。

注:

禾山(かさん):禾山無殷禅師(884~960)。

最初雪峯義存のところで出家し雪峯義存に11年間師事したが、

師の死後薬山惟儼下の九峯道虔の弟子となり、その法嗣となった。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→薬山惟儼→九峯道虔→禾山無殷

隣:究極の境地の一歩手前。

解打鼓:よく太鼓を打つ。

真諦:最高の究極的真理。聖諦第一義。

非心非仏:心・仏への執着を打ち払う「即心是仏」の裏返し。

本則:

禾山(かさん)禅師は弟子達に垂語して言った、

「およそ学道には三段階がある。師に就いて修行するのを“聞”と言い、

大悟してもう学ぶべきものが無くなったものを“隣”と言う。

この二つを乗り越えたものを“真過”と言う」。

この垂語を聞いた一僧が出て来て言った、

「今仰った“真過”とは一体どんなものですか?」。

禾山は言った、

「解打鼓」。

僧はまた聞いた、

「最高の究極的真理とはどのようなものですか?」。

禾山は言った、「解打鼓」。

僧はまた聞いた、

「「即心是仏については聞きません。非心非仏とはどのようなものでしょうか?」。

禾山は言った、「解打鼓」。

僧はまた聞いた、

「それでは釈迦さまや達磨大師のような悟った人が来た時、どうされますか?」。

禾山は言った、

「解打鼓」。

頌

一に石をヒ(ひ)き

二に土を般(はこ)ぶ

機を発することは須らくこれ千鈞のドなるべし

象骨老師 曽て毬をコロガ(ころが)すも

いかでか似(し)かん禾山の解打鼓

君に報じて知らしむ

奔鹵(もうろ)なることなかれ

あまきものはあまく 苦きものは苦し

注:

石をヒ(ひ)く:馬祖の法嗣帰宗智常禅師(?~827)は

僧達が石臼をヒ(ひ)いて働いているのを見て、

「心棒をぐらつかせないように石臼ををヒ(ひ)きなさい」と言った。

変転自在に変わるのも良いが中心となる心棒をぐらつかせないように

生きるべきことを意味している。

その故事に基づいている。

土を般(はこ)ぶ:盤竜山可文禅師の法嗣木平善道和尚は

新入門の雲水が来ると必ず土を三往復運ばせた故事に基づく。

一鈞:一鈞=三十斤(18kg)。

千鈞のド:千鈞の強弓(ド、大弓)。

馬祖の法嗣石鞏慧蔵禅師は人が来ると弓に矢をつがえ、

「矢を見よ」と胸元に突きつけた故事に基づく。

機を発することは須らくこれ千鈞のドなるべし:修行者に接するには

千鈞の強弓(ド)を引き絞るように活機凛々とした気迫で臨まなければならない。

象骨老師:象骨山(雪峰山)に居住した雪峰義存のこと。

象骨老師 曽て毬をコロガ(ころが)すも:禾山の師雪峰義存は

いつも木製の毬を3個持っていて、それを転がして禅の力量を点検した。

以上の石臼をヒ(ひ)く、土を般(はこ)ぶ、弓に矢をつがえる、毬を転がすことは全て運動動作である。

禾山の「解打鼓(よく太鼓を打つ)」

と関係することが注目される。

奔鹵(もうろ)なることなかれ:チャランポランではだめだ。

頌

石臼をヒ(ひ)いたり、土を般(はこ)んだりするのも仏性の働きである。

石鞏慧蔵禅師は修行者に接する時千鈞の強弓(大弓)を引き絞るような

活機凛々とした気迫で臨んだ。

雪峰義存はいつも木製の毬を転がして禅修行者の力量を点検した。

このように各師家はそれぞれ独自の学人説得の手段をもっているが

禾山の「解打鼓」には及ばない。

くれぐれも注意するが禾山の「解打鼓」をチャランポランに扱ってはだめだ。

甘いものは甘く 苦いものは苦い。

このようにはっきりした事実をごまかすことはできない

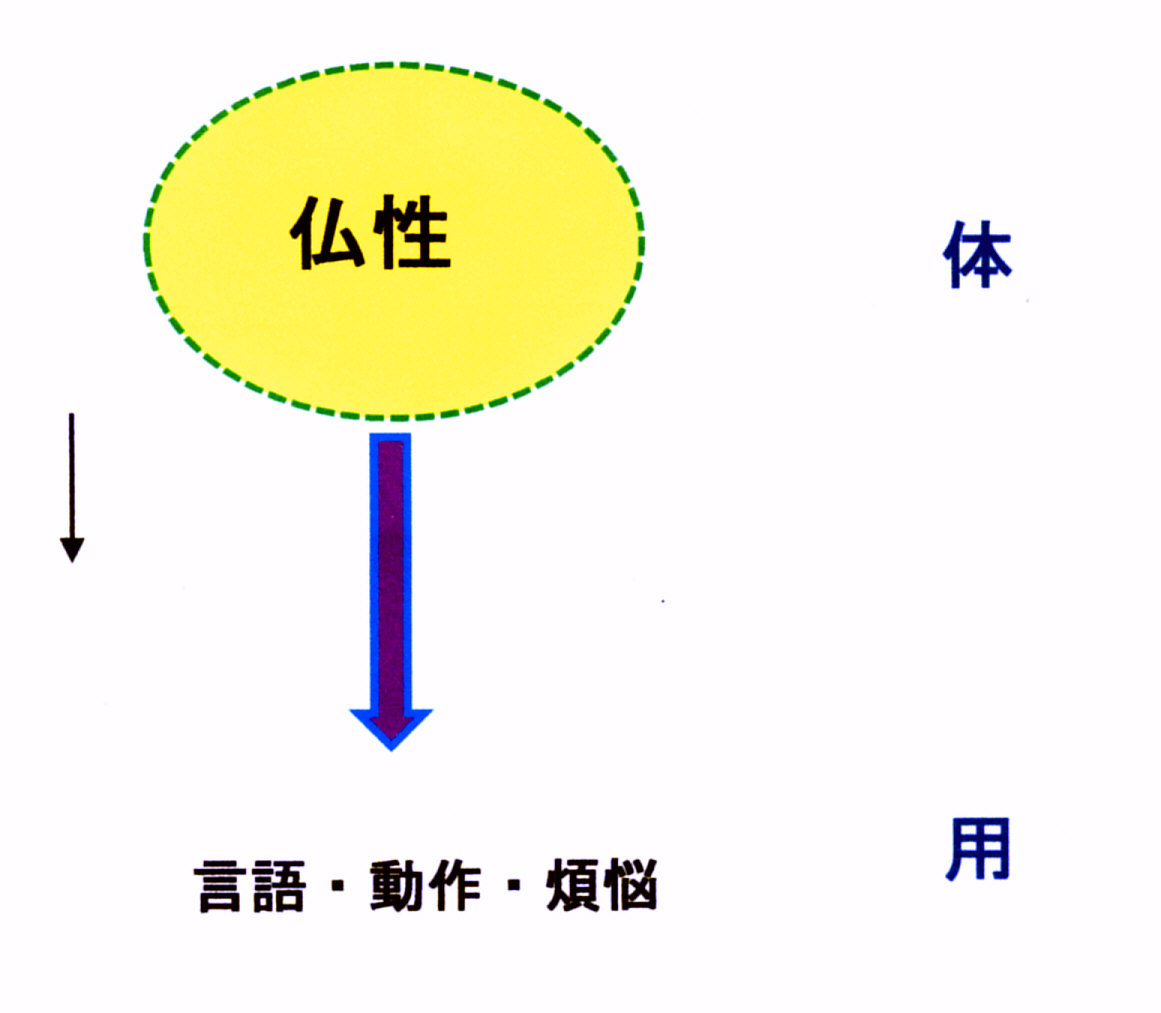

馬祖道一の禅思想と体用思想

本則には垂示が付いていない。

本則を理解する近道は洪州宗の祖である馬祖道一の禅思想にある。

馬祖の禅思想は中国の思想史の観点から比較的簡単に理解できる。

中国において魏晋より南北朝時代には諸学派の異説が乱れ、論争が止めどもなく続いた。

湯用トウ(とうようとう)氏によれば彼等の論争の中心は

「体用(たいゆう)」の問題だとされている(湯用トウ(とうようとう)著「漢魏両晋南北朝仏教史」)。

ここで体とは本体、用(ゆう)は働きや作用を意味している。

玄学(老荘思想)と仏教は無を尊び有を賤しむ立場に立った。

彼等は無を本とし、有を末とした。「体用」とは本末を意味している。

老荘思想では「無」は万物を生み出す第一原因とされる。

中国に仏教が受容される時「空」は老荘思想の「無」に対応するものとして理解された。

湯用トウ(とうようとう)氏によれば、

中国仏教において空思想の権威とされる僧肇(そうじょう)(384~414)の思想は

「体即用」の思想とみなすことができると言う。

「体即用」とは本体とその用(働き)は不即不離の関係にあることを言う。

圭峰宗密によれば馬祖の洪州宗の教えでは「一切の言語・動作すべてが仏性の全体の作用である」と考える。

さらに貧瞋痴や悪業などの煩悩も仏性の働きにほかならぬので、

そのままの相が悟りとなり、

天然自然にして、「任運自在、修すべき道もなく、断ずべき煩悩もない」のが解脱であると説く。

これは体用思想である。これを次の図12で説明する。

図12. 体用思想による馬祖禅(洪州宗)の教え

「体即用」の思想を応用すれば馬祖の禅思想は次のようになる。

本体を性(仏性)、心を用と考えれば「体即用」は「性即用」と同じことである。

「性即用」の順序を逆にすれば「用即性」になる。

ここで用は作用のことだから「用即性」は「作用即性」と同じである。

馬祖の基本思想である<作用即性>は「体即用」の思想に起源することが分かる。

(馬祖道一の禅思想を参照)。

<作用即性>において心を作用、仏(仏性)を性と置くと「心即仏」即ち<即心即仏>となる。

<即心即仏>とは用としての心は本体である仏(仏性)の働きであると考えていることが分かる。

仏道や仏性を本体と考え平常心を用と考えれば<平常心是道>となる。

仏性や仏道を本体とし、その働き(妙用)が日常動作(日用)に現れているのだと考えれば<日用即妙用>の名句となる。

<日用即妙用>を詠った句として

「神通ならびに妙用 水を運び、また柴をになう」

と言うホウ居士の有名な詩がある

ここで仏性を科学的に考えると脳であることが分かる。

本体としての脳(=仏性)の働きで言語・動作が生じるのは脳科学の基本である。

このように禅は 禅文学と言われるような文学分野より脳科学と密接な関係があることを示している。

それは図12に示した洪州宗の禅思想に分かり易く合理的に説明されている。

臨済録」の示衆で、臨済は

「汝は祖仏を識らんと欲するや。面前聴法底是なり」と言っている

「汝もし生死去住、脱著自由ならんと欲すれば、即今聴法する底の人を識得せよ。」

と言っている。

科学的に考えれば聴法底とは聴覚の本体である脳(健康な脳=仏性)を指している。

臨済の言葉『即今聴法する底の人を識得せよ。』

を科学的に理解するため聴覚のメカニズムを考えてみよう。

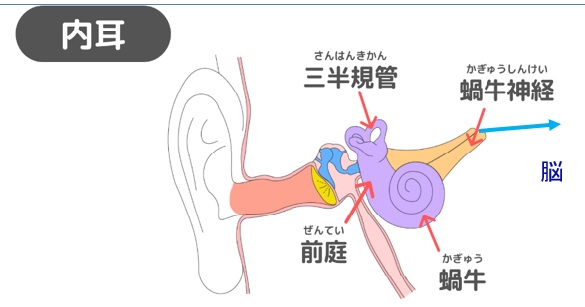

聴覚のメカニズム

次の図に聴覚において重要な役割を果たしている内耳の構造を示す.

図. 内耳の構造と聴覚

耳から入った音の情報は様々な経路を経て、最終的に脳へと送られる。

音は、外耳→中耳→内耳→蝸牛神経(聴神経)→脳幹→一次聴覚野(側頭葉)の順に伝わる。

音の振動は、

鼓膜の奥にある蝸牛の聴神経で、電気信号に変えられて、蝸牛神経を介して脳の聴覚野(側頭葉)に伝えられる。

これより、音を聞いているのは耳ではなく脳であり脳が音として認識していることが分かる。

以上の聴覚のメカニズムより、

臨済は「聴覚の本体である脳(=健康な脳)が祖仏であり、仏性である」と考えていたことが分かる。

臨済の祖仏に関する思想は次の簡単な等式にまとめることができる。

祖仏=聴覚の本体である脳(健康な脳)=仏性

ただし、上の等式において、

坐禅修行によって、脳は本源清浄心と呼ばれるような、健康な状態になっていると仮定している。

(「新しい仏陀観」」を参照)。

本則の「解打鼓」(よく太鼓を打つ)と禅との関係を考えよう。

太鼓を打つという動作は脳の働きから生じている。

まず、「解打鼓」(よく太鼓を打つ)の脳内運動指令を考えて見よう。

「太鼓を打とう」と考えただけで我々の手足がその通り動くのはなぜだろうか?

まず、脳の運動野から、「どのように太鼓を打つか」という運動指令が発され、

それが「脳→脊髄→身体各部の末梢神経へ」と伝わり、

神経の末端が各部の筋細胞に接続され、筋肉を指令通り思い通りに伸縮させるからである。

これは馬祖禅(洪州宗の禅思想)の禅思想である

一切の言語・動作すべてが仏性(脳)の作用であると考える<日用即妙用>や<作用即性>の禅思想と直接に関係している。

太鼓から発する「ドーン」や「トンツクドン・ドン」の音を聞いているのは耳ではない。

音波情報は耳で電気信号に変換され脳に入り脳の聴覚野で聴いているのである。

これは臨済録の「汝は祖仏を識らんと欲するや。面前聴法底是なり」や

「汝もし生死去住、脱著自由ならんと欲すれば、即今聴法する底の人を識得せよ。」

という言葉(脳の聴覚)と関係する。

また「解打鼓」(よく太鼓を打つ)には手の動作だけでなく

身体全体のダイナミックな運動が伴ない、眼で鑑賞して楽しむこともできる。

これは仏性(健康な脳)の視覚過程と密接に関係する。

「解打鼓」(よく太鼓を打つ)の脳内過程は良く考えると複雑である。

「解打鼓」と禅の関係は次ぎの表1のようになる。

表1.第44則の脳科学的解釈

| 解打鼓 | 状態 | 解打鼓の内容 | 仏性(脳)の働き | 禅による解釈・評価 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 太鼓を打つ(動作) | 脳の運動野から運動指令が末梢神経へ伝わり筋肉を伸縮させ思い通りに太鼓を打つ | 仏性の働きが動用として現れる(馬祖禅の<作用即性>) | |

| 2 | 太鼓の音を聞く | 太鼓から出る音を脳の聴覚野で聴く | 祖仏とは面前聴法底是なり(臨済禅) |

表1で示したように「解打鼓」(よく太鼓を打つ)は

身体の運動だけでなく、脳内過程を通して禅と深く関係しているのである。

このような準備の下に本則を考えればよく分かる。

僧は禾山に四つの質問をしている。

四つの質問に対する禾山の答えはいつも同じで「解打鼓」である。

1.

「今仰った“真過”とは一体どんなものですか?」

と言う僧の質問に対する禾山の答え

「解打鼓」はどう考えられるだろうか?

先生に就いて修行するのが“聞”で、もう学ぶべきものが無くなったものが“隣”である。

“聞”と“隣”の二つを乗り越えたものが“真過”である。

これから考えると、“真過”とは先生から太鼓の打ち方、そのリズム、テンポ、

強弱など全てを学び音楽としての太鼓の技法をすべてマスターした段階で、

心・技・体において太鼓の名人とでも呼ばれる段階であろう。

これについて禾山が「解打鼓」と答えたのは

(名人とで言えるほどよく太鼓を打つ)という意味だと考えればで良く理解できる。

それでは

2.

「”真諦(最高の究極的真理)”とはどのようなものですか?」。

と言う僧の第二の質問に対する禾山の答え「解打鼓」はどう考えられるだろうか?

“”真諦(最高の究極的真理)”とは禅の悟りだと考えられる。

これに対する禾山の答えはまたも「解打鼓」である。

これは「解打鼓」を禅的に解釈した時の答えだと考えられる。

図12に示したように、洪州宗の禅(馬祖禅)では

悟りの本体としての仏性の働きが動用として現われる(日用即妙用)と考える。

太鼓を打つ動作を悟りの本体としての仏性(=健康な脳)の働きと考えるのである。

この<日用即妙用>の素晴らしさを「解打鼓」という言葉で表現したと考えられる。

それでは

3.

「即心是仏は即ち問わず、如何なるかこれ非心非仏?」

と言う僧の第三の質問に対する禾山の答え「解打鼓」はどう考えられるだろうか?

「即心是仏は即ち問わず、如何なるかこれ非心非仏?」と言う質問は

「仏とは何か?」という質問と考えて良い。

馬祖禅では悟りの本体としての仏性の働きが日常の動用として現われる(日用即妙用)と考える。

太鼓を打つ自由自在な動作を悟りの本体としての仏性の働きと考え、

これを「解打鼓」という言葉で表現したと考えられる。

臨済は「汝は祖仏を識らんと欲するや。面前聴法底是なり」と言っている。

また「汝もし生死去住、脱著自由ならんと欲すれば、即今聴法する底の人を識得せよ。」

とも言っている。

これは「祖仏とは面前で法を聴いているもの(=脳)である」

と言っていると考えることができる。

臨済は太鼓を聞く脳の働きを悟りの本体としての仏性の働きと考えているのである。

禾山の答え「解打鼓」は「面前聴法底」を表わしていると考えることもできる。

禾山は単に「解打鼓」とだけ言っているので詳しい内容は不明である。

禾山が生きた時代には聴覚に関する脳科学的知見はなかったのでそれ以上詳しく言うことはできなかったであろう。

禾山の答え「解打鼓」は仏性(健康な脳)の働きが動用として現われる

(日用即妙用)面を言ったのか「面前聴法底」を言ったのかも不明である。

それでは

4.

「向上の人来る時、如何にか接する?」と言う僧の第四の質問に対する

禾山の答え「解打鼓」はどう考えられるだろうか?

「向上の人来る時、如何にか接する?」と言う僧の質問は

「釈迦や達磨大師のような悟りを越えた大物が来た時、どうするか?」

という意味だと考えることができる。

「解打鼓」もうまく打とうとか名人芸を見せてやろうとかいう

計らいを捨てれば無心に太鼓と一体になって打っている。

無心になれば心と対象との区別が消えて心境一如になって太鼓の音を聞いているだろう。

仏性の働きが動用として現われる(日用即妙用)面や「面前聴法底」という

自己本来の面目を「解打鼓(よく太鼓を無心に打つこと)」によって全機大用を現し、迎えたら良いと言っている。」

と見ることができる。

表1にも示したように「解打鼓」という言葉の内容を科学的に考えると多義にわたっている。

禾山は同じ言葉で単に「解打鼓」と答えているが多くの意味を込めて言っていると解釈できるだろう。

垂示:

道(い)わんと要(ほっ)すれば便ち道(い)う。

世を挙げて双(なら)びなく、

行ずべきに当たっては即ち行じて、全機譲らず。

撃石火の如く、閃電光に似たり。

疾焔過風(しつえんかふう)、奔流度刃(ほんりゅうどじん)、

向上の鉗鎚(けんつい)を拈起(ふりあ)げられて、

未だ免れず鋒(ほこさき)を亡(うしな)い舌を結ぶことを。

一線道を放って、試みに挙し看ん。

注:

疾焔過風(しつえんかふう):対応の厳しさ、鋭さの喩え。

向上の鉗鎚(けんつい)を拈起(ふりあ)げられて、

未だ免れず鋒(ほこさき)を亡(うしな)い舌を結ぶことを:

高次元の鉗鎚(けんつい)を振り上げられて、気勢を殺がれて沈黙するしかない。

一線道を放つ:さりげないヒントを与えてやる。

垂示の現代語訳

ものを言う必要がある時はそのものズバリと言う。

その言語の絶妙なことは世界中に比べるものがない。

また物事を実行する必要がある時は思った通りに断固として実行して、全機大用を発揮する。

その言語応接の素晴らしさは電光石火のように素早い。

それは疾焔過風(しつえんかふう)、奔流度刃(ほんりゅうどじん)のようだと言っても良いだろう。

このような達人の前に出ると、高次元の鉗鎚(けんつい)を振り上げられて、

気勢を殺がれて沈黙するしかないだろう。

それだけでは取っ掛かりがない。さりげないヒントを与えるので、それによって参究しなさい。

本則:

僧、趙州に問う、

「万法一に帰す。一いずれの処にか帰す?」。

州云く、

「我れ青州に在って一領の布衫(ふさん)を作る。重きこと七斤」。

注:

趙州:趙州従シン(778~897)。言語の絶妙なことから、彼の禅は口唇皮禅と呼ばれた。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →南泉普願 →趙州従シン

「万法一に帰す。一いずれの処にか帰す?」:

「森羅万象は一つの根源的な原理に帰着するという。その原理はどこに落ち着くのか?」

七斤:一斤は約600gなので、七斤は約4200g。

布衫(ふさん):帷子(かたびら)。

一領の布衫(ふさん):ひとえの長い麻布の上衣一着。

本則:

ある僧が趙州に聞いた、

「すべてのものごとは究極においては根源的な一に帰着します。

その一はどこに落ち着くのでしょうか?」。

趙州は言った、

「わしが郷里の青州にいた時、一枚の布衫(ふさん)を作ったが、

それがなんと七斤もあったよ」。

頌

編辟(へんぺき) 曽て挨(つ)く老古錐(こすい)

七斤 衫は重し幾人か知る

如今抛擲(ほうてき)す西湖の裏(うち)

下載の清風 誰れにか付与せん

注:

編辟(へんぺき):たたみかけて問い詰めること。

老古錐(こすい):先端が丸くなった錐。

抛擲(ほうてき)す西湖の裏(うち):斤の衫を西湖に放り込む。

下載:荷物を降ろす。

頌

僧は趙州に「万法一に帰す。一いずれの処にか帰す?」とたたみかけるように問い詰めた。

しかしが先端が丸くなった錐のように円熟した境地にある趙州は

「わしが郷里の青州にいた時、一枚の布衫(ふさん)を作ったが、

それがなんと七斤もあったよ」とぼけたような返事をした。

この返事の真の重さが分かる人はこの禅界にどれほどいるだろうか?

老古錐(こすい)のような趙州の受け答えは気負い立って質問した雲水を西湖に放り込んだようだ。

<一>や悟りなどという厄介な積荷(難問)を下ろした船は

清風を帆に孕んで滑るように湖面を走って行く。

この清々しさを誰に分け与えたら良いだろうか。

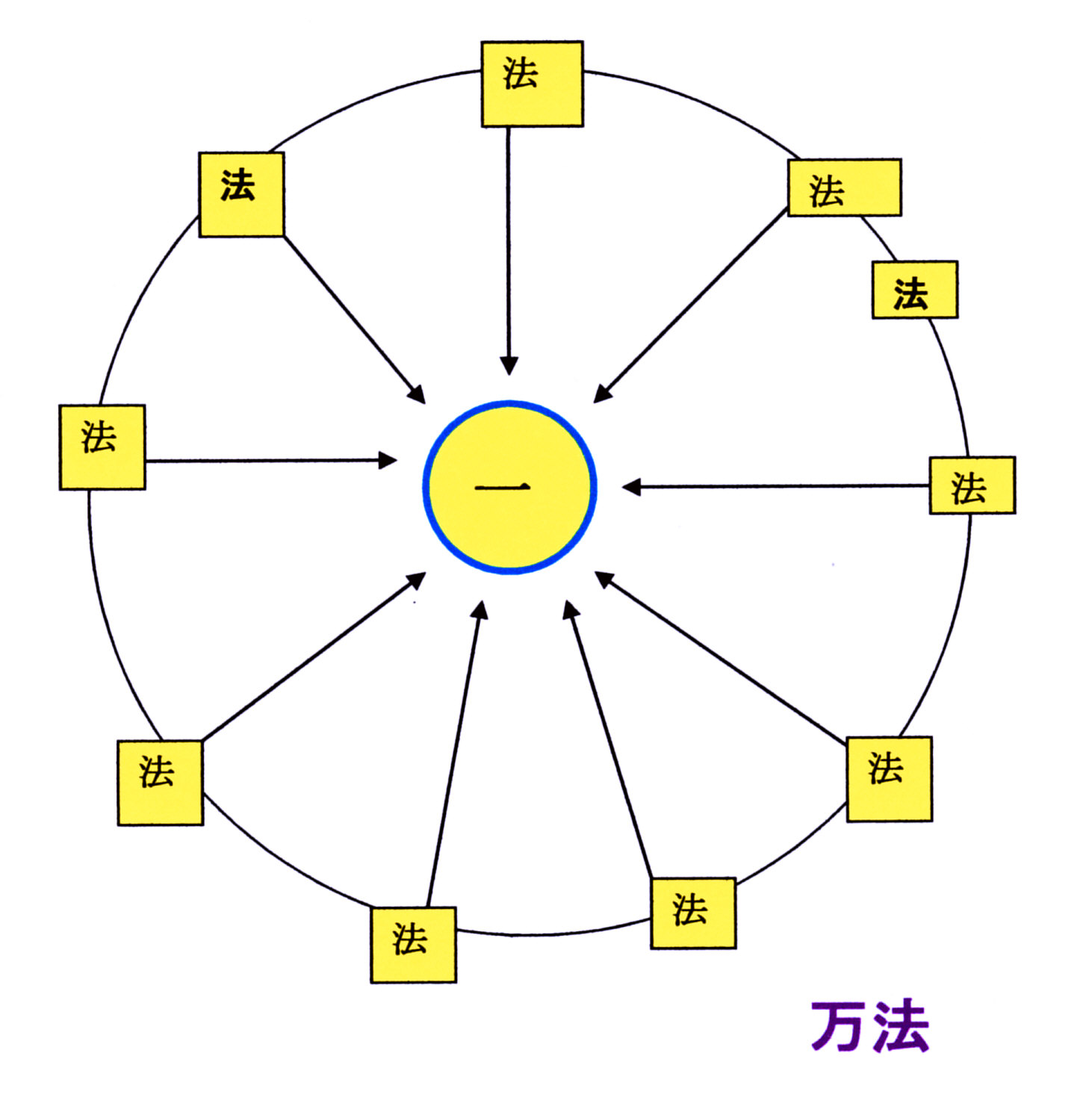

すべてのものごとは究極においては根源的な一に帰着する。

その<一>とは何かが分かればこの公案は簡単である。

<一>は科学的には脳と考えれば良い。

脳は森羅万象などあらゆるものを認識し考える。この時、脳内であらゆるもの(万法)が生じる。

中国禅の祖師達はそれを<一>から万法が生じると考え表現したと考えることができる。

彼等はそれが脳の働きであるとは分からなかったからである。

即ち<一>である脳内で万法が生じると考えるのである。

こう考えると、万法は<一>である脳に帰着するとも考えることができる。

これを図13に示し説明する。

図13. 万法一に帰す

僧の質問

「すべてのものごとは究極においては根源的な一に帰着します。

その一はどこに落ち着くのでしょうか?」

において前半部分「すべてのものごとは究極においては根源的な一に帰着します。」

とは図13に示したことを言っている。

僧の質問の後半部「その一はどこに落ち着くのでしょうか?」

とは、その後、<一>はどうなるか?、

即ち、<一>である脳に帰着した後、

その脳から万法が生じる消息を聞いていると考えることができる。

これは図13の逆過程に対応する。

こう考えると趙州の答え

「わしが郷里の青州にいた時、一枚の布衫(ふさん)を作ったが、それがなんと七斤もあったよ」

とは<一>である脳の素晴らしい働きによって青州にいた時、

重さ七斤の布衫(ふさん)を作ったと言っていることが分かる。

趙州は<一>である脳の素晴らしい働きで万法が生じる消息(図13の逆過程)を言っていると解釈できる。

垂示:

一槌に便成、凡を超え聖を越ゆ。片言もて折(さだ)むべく、縛を去り粘を解く。

氷凌上に行き、剣刃上に走るが如くにして、声色堆裏に坐し、声色頭上に行く。

縦横の妙用は則ちしばらく置く、刹那に便じ去る時如何ん。

試みに挙し看ん。

注:

一槌に便成:ハンマーの一打で仕上がる。鋭利な機根を言う。

片言もて折(さだ)む:一言で判決を下す。

声色:認識の対象となる事物。一切の現象。

垂示の現代語訳

ハンマーの一打で仕上がるように、一気に凡を超え聖を越えたり、

一言で判決を下し決断するように、

煩悩や疑惑をズバリと断ち切ってしまうのが禅のやり方である。、

滑り易い氷の角でも平気で歩いたり、油断すれば足を切るような

剣刃(やいば)の上を行くような自由さで、騒音雑沓の場所でも気にせず坐り、働いている。

いまはそのような縦横の妙用のことはさて置き、刹那に仕上げるような時はどうだろうか。

試みに例を挙げるので参究しなさい。

本則:

鏡清、僧に問う、

「門外これ何の声ぞ?」。

僧云く、

「雨滴声」。

清云く、

「衆生顛倒し、己に迷うて物を遂う」。

僧云く、

「和尚そもさん」。

清云く、

「カロウ(かろう)じて己を迷(みうしな)わず」。

僧云く、

「カロウ(かろう)じて己を迷(みうしな)わずと、意旨如何?」。

清云く、

「出身はなお易かるべく、脱体(さながら)にいうことはまさに難かるべし」。

注:

鏡清(きょうしょう)::鏡清道フ禅師(868~937)、雪峰義存の法嗣。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→天皇道悟→

龍潭崇信→徳山宣鑑 →雪峯義存→ 鏡清道フ

雨滴声:雨滴(あまだれ)の音。

衆生顛倒し、己に迷うて物を遂う:衆生は本末を取り違えて、

他物を追いまわして自己を見失ってしまう。

カロウじて己を迷(みうしな)わず:私もすんでに自分を見失ってしまうところだった。

「カロウじて己を迷(みうしな)わずと、意旨如何?」:

「私もすんでに自分を見失ってしまうところだったとはどういう意味ですか?」

出身:いろいろの束縛を脱して自由になること。

出身はなお易かるべく、脱体(さながら)にいうことはまさに難かるべし:

いろいろの束縛を脱して悟境に達するのはむしろ易しい。

それをずばりと言い止めることが実は難しい。

本則:

鏡清禅師が僧に聞いた、

「門の外で聞こえる音は何かな?」。

僧は言った、

「雨滴(あまだれ)の音です」。

鏡清は言った、

「お前さん雨だれに捉われたな」。

僧は言った、

「和尚さんはあの音が何と聞こえるのですか」。

鏡清は云った、

「私もすんでのことで迷うところだった」。

僧は云った、

「私もすんでのことで迷うところだったとは、どういう意味ですか?」。

鏡清は云った、

「いろいろの束縛を脱して悟るのは易しいが、

それをずばりと言うのはなかなか難しいよ」。

頌

虚堂の雨滴声

作者 駲対しがたし

もし曽て流れを入(かえ)すといわば

依前として還って不会

会不会

南山北山うたたホウ霈(はい)たり

注:

虚堂の雨滴声:誰もいない家の雨だれの音。

作者 駲対しがたし:腕ききの達道者でも返答しにくい。

もし曽て流れを入(かえ)すといわば:正法の不変の流れに踏み込めば

南山北山うたたホウ霈(はい)たり:南山も北山も沛然と雨に包み込まれる。

頌

誰もいない部屋の中で一人坐って雨だれの音を聴く。

ポタリポタリと落ちる雨だれの音に成り切って聴く時、その音は何かと聞かれると、

本当のところをズバリと言うのは腕ききの禅者でも返答しにくいものだ。

雨だれの音を雨だれの音だと分別して聴けば本当に理解したことにならない。

分かっても分からなくても雨だれはポタリポタリ。

分かっても分からなくても南山も北山も沛然と雨に包み込まれている。

鏡清禅師は雨音などを聞くことで悟りを開いたと伝えられる。

そのためかは雨音などを聞くこと悟りに導くという指導法をよく取ったようである。

本則もその1例と言える。

ある時、鏡清禅師が僧に聞いた、「門の外で聞こえる音は何かな?」。

僧は「雨滴(あまだれ)の音ですね」と答えた。

これにたいし鏡清は、「お前さんは雨だれの音に捉われたな」と言った。

これは「お前さんは雨だれの音を無心に聞いていないため、

客観(雨だれの音)に捉われ(主客分離して)自己を見失ったたな」という意味である。

これに対し僧は、「では和尚さんはあの音が何と聞こえるのですか」逆襲した。

鏡清は云った、「私もすんでのことで迷うところだった(私もすんでのことで外境に迷いひきずられるところだった)」。

僧は云った、「それはまたどういう意味ですか?」

鏡清は云った、「悟るのは易しいが、それをずばりと言うのはなかなか難しいよ」。

大森曹玄老師はこれについて、

「聞くままにまた心なき身にしあれば、己なりけり軒の雨水」

という道元禅師の歌を引用し、

この和歌は雨だれの音を無心に聞いている「心境不二の境地」を詠っている

とコメントされている。

ただ無心にポタリポタリと落ちる雨音に聞き入るのが垂示に言う

「声色堆裏に坐し、声色頭上に行く」ということだろうか?。

臨済録」の示衆で、臨済は

「汝は祖仏を識らんと欲するや。面前聴法底是なり」と言っている

「汝もし生死去住、脱著自由ならんと欲すれば、即今聴法する底の人を識得せよ。」

と言っている。

この公案も

即今、面前で雨だれの音を聴いているもの(=真の自己=脳)に気付くことを我々に促していると言えるだろう。

第46則 「鏡清雨滴声」の「頌」の評唱において、圜悟克勤は

「もし曽て流れを入(かえ)すといわば」という「頌」の第3句は首楞厳経に説く

「観音入理の門」のことだと考えて議論している。

ここで禅と関係深い「観音入理の門」について勉強しよう。

首楞厳経第6巻には

「初め聞の中に於いて流を入(かえ)して所を亡ず。所入既に寂なれば、動静の二相了然として生ぜず。

是の如く漸に増すれば聞と所聞と盡きぬ。・・・寂滅現前す。」

とある。

これを禅では<観音入理の門>と言っている。

この経文を読んでも何を言っているかはっきりしない。

「初め聞の中に於いて流を入(かえ)して・・・寂滅現前す。」

とあることから禅定中の下層脳優勢の脳で音を聞いている場合と考えられる。

この時聴覚に何が起こるのだろうか?

聴覚のメカニズムは次ぎのように考えられている。

外界からの音波は耳で電気信号に変換される。この電気信号はまず脳幹に行く。

脳幹で幾つかのステップを経た後に大脳新皮質の聴覚野に行く。

大脳新皮質の聴覚野で音声情報は分析され、何処から来た音か何の音かなどが分析される。

最初に脳幹に行った電気信号がその後で経る幾つかのステップについて

言っているとも考えることができる。

著書「碧巌録」に於いて、大森曹玄老師は「流れを入(かえ)す」とは客観が主観に入ってくる時、

客観を受け入れる主観の作用のこと(主客分裂のプロセス)を言うと述べておられる。

「流れを入(かえ)す」とは音声情報(客観)が大脳新皮質に入って来た時、

特に、音声情報(客観)を受け入れる人が禅定に入って精神集中の状態にある場合、

その音声情報の入力ベクトルの方向を逆転・反転させる(返す)とを言っているとも解釈できる。

そうなれば、音声情報が脳に入ってこないので、脳は鎮静化して、最終的に寂滅が現前する。

「所入既に寂なれば、動静の二相了然として生ぜず」

とは音声情報が脳に入ってくるルートがなくなると、

動静の二相が了然として生じないと言っていると考えることができる。

経文の最後の句「是の如く漸に増すれば聞と所聞と盡きぬ。・・・寂滅現前す。」とは、

そのようなことが積み重なって増大すれば、聞くとか、聞かれるものが尽きて無くなる。

その時、脳は寂静の状態になるので、寂滅(=涅槃寂静)が現前する。」と言っていると解釈できるだろう。

以上の考察より、修行者が精神集中(坐禅)をして禅定に入った時、

少々の雑音があっても坐禅修行者が三昧の状態(寂滅の状態)を継続して維持できるメカニズムを

説明しようとするのが<観音入理の門>と言えるのではないだろうか。

垂示:

天何をかいうや、四時行わる。地何をかいうや、万物生(な)る。

四時の行わるるところに向って、以って体を見るべし。

万物の生(な)るところに於いて、以って用を見るべし。

しばらくいえ、いずれのところに向ってか、衲僧を見得せん。

言語動用、行住坐臥を離却し、咽喉唇吻を併却して、還って弁得すや。

注:

天何をかいうや、四時行わる。地何をかいうや、万物生(な)る:「論語」からの引用。

天は無言で地上の一切の物に光と熱を与えながら春夏秋冬の四季の絵巻を繰り広げている。

大地もまた無言で、一切を浄化し、万物を慈しみ生育している。

還って弁得すや:自己の正体を見て取る。

垂示の現代語訳

天は無言で地上の一切の物に光と熱を与えながら春夏秋冬の四季の絵巻を繰り広げている。

大地もまた無言で、一切を浄化し、万物を慈しみ生育している。

春夏秋冬の四季の運行に天の本体(体)を見なければならない。

万物が地上で生育するところにその作用(用)を見ることができる。

天地の体用はそのようであるが禅の悟りの本体としての

真の自己の体と用はどのようなものであろうか?

そしてそれをどこに見得すればよいだろうか?

言語動用や行住坐臥を離れ、言葉を離れて、

自己本来の面目を見て取ることができるものだろうか。

本則:

僧雲門に問う、

「如何なるかこれ法身?」

門云く、

「六不収。」

注:

雲門:雲門文偃(864~949)。雲門宗の祖。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→天皇道悟→

龍潭崇信→徳山宣鑑→雪峯義存→雲門文偃

六不収:六根・六識には収めきれない。

本則:

一人の僧が雲門禅師に聞いた、

「法身とはどのようなものですか?」

雲門は云った、

「六根・六識には収まらないよ。」

頌

一二三四五六

碧眼の胡僧も数え足らず

少林 漫りにいう神光に付すと

衣を巻いて又た説く天竺に帰ると

天竺 茫茫として尋ぬるに処なし

夜来 却って乳峰に対して宿す

注:

碧眼の胡僧も数え足らず:達磨も数えることができない。

少林 漫りにいう神光に付すと:

少林寺で達磨が二祖慧可(神光)に法を伝えたなどとでたらめを言う。

乳峰:雪竇山

頌

眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識の六識を数え上げても

法身はそれだけでは説明できない。

インドから禅を伝えた達磨も六識で数え上げることはできないだろう

少林寺で達磨が二祖慧可(神光)に法を伝えたなどと言うがそれはでたらめだ。

法身は無形無相なもので伝えようもない。

達磨は法敵によって毒殺された後インドに帰ったと言う人もいるが、

法身はインドに帰るような去来の相もない。

たとえ達磨(法身)をインドに行って探しても見つからないだろう。

はて達磨(法身)は一体どこにいるのだろうか?

一生懸命にを探し回ってみたら、

ヤア居た居た居た!

ナント、昨夜からずっと自分の脚下である乳峰(雪竇山)に 居たわい!

(法身は外に求めるものではない。)

本則は古来難解な公案とされている。

この簡単な問答に出てくる六とは六根・六識を指すと言われている。

従って、「六不収」とは法身は六根・六識には収めきれないという意味であることが分かる。

「六根・六識は上層脳の機能に基づいていることを考えると、

雲門は、「法身は上層脳(六根・六識)には収めきれない。」と言っていると考えることができる。

我々の悟りの本体である法身は上層脳(理知脳、大脳新皮質)だけには収めることは不可能で、

下層脳(脳幹+大脳辺縁系)を含めた全体脳(=上層脳+下層脳)の働きに依ると言っているのではないだろうか?

このように、脳科学の知見を用いると「雲門六不収」という難解な公案は明快に解釈し説明することが可能になる。

禅は日常言語に基づく文学だけでは表現できない世界であることを示す典型的公案と言えるだろう。

(「禅と脳科学」を参照)。

「維摩経」の弟子品には「法は眼、耳、鼻、舌、心を過ぎたり」という語が見える。

趙州録」において趙州禅師は「法は眼、耳、鼻、舌、心、意を過ぎて而して知解す」と述べている。

趙州禅師は「仏法の真理は六根を超越してこそ認識・理解できる」と考えていたことが分かる

このような趙州禅師の言葉はこれらもこの公案と関係していると思われる。

正中の法論と碧巌録47則

正中二年(1325)皇室や公家の間に地盤を得た禅宗と

教外別伝の「禅宗」に疑問を持つ旧仏教側との間に宗教討論が行われた。

旧仏教側は比叡山の玄慧法師等九名が出席した。

禅宗側からは南禅寺の通翁鏡円と大灯国師の二名が出席し宮中清涼殿で行われた。

(大灯国師宗峰妙超については「日本の禅とその歴史」を参照)。

まず両者それぞれに一問一答の対決が行われた。

玄慧法師が言った、「教外別伝の禅とは如何?」

大灯国師が答えた、「八角の磨盤、空裏に走る」

玄慧の問いは教外別伝の禅とは何かがこの宗論の最大の論点であったことを示している。

大灯の答え「八角の磨盤、空裏に走る」はそれに答えるものであった。

八角の磨盤とは八頭の牛馬に引かせる大掛かりな石臼とも、

八角の空飛ぶ古代武器とも言われる。

どんな堅いものでも打ち砕き粉砕するものである。

大灯の答えは斬新で気迫あふれるものである。旧仏教側はこの答えに圧倒された。

やがて次の僧が一つの箱を捧げて出てきた。

大灯が言った、「これ何ものぞ?」

僧が答えた、「乾坤の箱」

大灯は竹蓖で箱を打った、「乾坤打破の時如何」

僧は黙って引き下がった。

この問答で玄慧法師は敗北を認めたと言う。

この問答での大灯が答えた、「八角の磨盤、空裏に走る」

と言う言葉は碧巌録四十七則の「本則」の著語に出ている。

本則:

王太傅、招慶に入って煎茶す。時に朗上座、明招のために銚を把る。

朗、茶銚を翻却(くつがえ)す。太傅見て上座に問う、

「茶炉下これ何ぞ?」。

朗云く、

「捧炉神」。

太傅云く、

「既にこれ捧炉神、なんとしてか茶銚を翻却(くつがえ)す?」

朗云く、

「官に仕うること千日、失一朝にあり」。

太傅払袖して便ち去る。

明招云く、

「朗上座、招慶の飯を喫却し了って、却って江外に去って野バイ(やばい)を打す」。

朗云く、

「和尚そもさん」。

招云く、

「非人その便りを得たり」。

雪竇云く、

「当時、ただ茶炉を踏倒せんには」。

注:

銚(ちょう):茶瓶。釜から湯を汲み分ける器

茶銚:急須。

王太傅:長慶慧稜禅師(854~932)に師事参禅した居士。

太傅(たいふ)は官職名。天子の師。天子を助け導き国政に参与する職であったとされる。

招慶:長慶慧稜禅師が住んだ招慶院。

王太傅が長慶慧稜禅師の道風を慕い、福建省泉州に創建した招慶院に住職として招いた。

朗上座:長慶慧稜禅師の高弟で王太傅とは同参の間柄。

明招:明招徳謙禅師。独眼竜と呼ばれた。

長慶慧稜禅師:(854~932):雪峰義存の門下。雲門文偃とは兄弟弟子の関係。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→天皇道悟→

龍潭崇信→徳山宣鑑→雪峯義存→長慶慧稜

捧炉神:火鉢の足に刻まれた鬼神。

火鉢の足に刻まれた鬼神で火鉢の守護神のようなもの。

野バイ(やばい):荒野の中で火焼した時、残った棒杭(ぼうくい)。

江外に去って野バイ(やばい)を打す:長江の向こうでお祭騒ぎをする。

長慶の下で修行した者にはあるまじき振る舞いをする。

非人その便りを得たり:非人(捧炉神)が隙につけこんだ。

本則:

ある日、王太傅は招慶院を訪れた。

あいにく長慶慧稜禅師は不在だったようで、高弟の朗上座が茶菓をもてなした。

丁度その折に明招徳謙禅師も来あわせていたので、

朗上座は明招のためにもお茶をもてなそうと、

「銚」という茶びんを把って釜から湯を汲もうとした。

その時朗上座はへまをして茶銚をひっくり返してしまった。

王太傅はそれを見て朗上座に聞いた、

「その茶炉の下は何ですか?」。

朗上座は云った、

「捧炉神です」。

王太傅は云った、

「なに、火鉢の守り神の捧炉神だと!

火鉢の守り神がいてどうして茶銚をひっくり返すのを黙って見過ごしたのですか?」

朗上座は云った、

「お役人でも千日まじめに勤務しても、たった一度の失敗があれば首になるでしょう。

あれと同じですよ」。

この無神経な言葉に王太傅は袖を払って帰ってしまった。

明招禅師は云った、

「朗上座は長慶禅師の下で修行した者にしてはおろかで、あるまじき振る舞いをしたな」

朗上座は云った、「和尚だったらどうされますか?」。

明招禅師は云った、

「お前さんがうっかりしているから捧炉神(非人)に付け込まれたわい」。

後に雪竇はこの問答にコメントして云った、

「わしがその場にいたら、茶炉を火鉢ごと踏倒してやったのに!」。

頌

来問 風を成すがごとし

応機 善巧にあらず

悲しむに堪えたり独眼竜

曽て未だ牙爪を呈せざることを

牙爪開く

雲雷を生ず

逆水の波 幾回か経たる

注:

悲しむに堪えたり独眼竜:残念なことに明招徳謙禅師は力量を発揮していない。

逆水の波 幾回か経たる:竜の住む海から川を逆流する波はどれほど繰り返しただろうか。

批評者たるにとどまった独眼竜(明招徳謙)に期待を残す言葉。

頌

王太傅の質問は 風が吹くように素晴らしい。

それに対し朗上座の答弁は言い訳がましくどう見ても感心できない。

その場には独眼竜と言われる先輩の明招禅師がいたのだが、

彼ほどの人物も「非人その便りを得たり」くらいしか言えず、

牙爪を揮うことがながったのは残念で悲しいことだ。

しかし、竜が住む海から川を逆流する波はどれほど繰り返しただろうか。

近い将来、雲雷を生じるような独眼竜が出て来て牙爪を発揮することに期待しよう。

本則には垂示が付いていない。

本則のポイントは朗上座がうっかりして茶銚をひっくり返してしまった。

彼の「へま」をどう見るかということだと思われる。

朗上座は即座に自分の非を素直に認めて謝れば良いのに、

「お役人でも千日まじめに勤務しても、

たった一度の失敗があれば首になるでしょう。あれと同じですよ」

と王太傅の前で言い訳じみた無神経な言葉を吐いた。

朗上座はその寺で修行しているのである。

長慶慧稜禅師は彼にとって禅の師とすれば、

王太傅は修行の場所(招慶院)を創建した恩人でもある。

朗上座と王太傅は長慶慧稜禅師の下で修行する同参であるにしても無神経なことばである。

このような言葉と態度は禅修行者の心のありようとしては失格であろう。

雪竇のコメント「わしがその場にいたら、茶炉を火鉢ごと踏倒してやったのに!」

はズバリそこを突いたものであろう。

明招禅師の「お前さんがうっかりしているから捧炉神(非人)に付け込まれたわい」

という言葉は自分の責任を捧炉神(非人)に転嫁するものであろう。

朗上座は緊張感がなく修行していたため、

うっかりして茶銚をひっくり返すという「へま(失敗)」をしてしまった。

捧炉神(非人)に付け込まれたかどうかという問題ではない。

へまをした時には、言い訳などを言わず、平直な心で(素直な心)すなおに謝るのが第一であろう。

六祖慧能は「六祖壇経」において

「念念に見性して、常に平直を行ぜば、到ること弾指の如くにして、便(たちま)ち弥陀を観ん。」

と述べている。

禅宗の開祖とされる慧能が平直な心を強調していることを思い出して、真面目に修行すべきだろう。

(「六祖壇経3」を参照)。

王太傅が袖を払って帰ってしまったのは、朗上座に反省を促すためだとされている。

垂示:

七穿八穴、鼓をひき旗を奪う。百匝千重、前をみ後を顧みる。

虎頭に踞して虎尾を収むるも未だこれ作家にあらず。

牛頭没し馬頭回るも、亦た未だ奇特と為さず。しばらくいえ、過量底の人来たる時いかん。

試みに挙す看よ。

注:

七穿八穴:完膚なきまで突き破って穴だらけにする。

百匝千重、前をみ後を顧みる: 百重千重に守りを固め、前にも後ろにも隙を見せない。

牛頭: 女波。

馬頭:男波。

過量底の人:並外れた力量の人。

垂示の現代語訳

四方八方から攻め立て敵の鼓をひき旗を奪って勝利を得る。

百重千重に守りを固め、前にも後ろにも敵に隙を見せない。

そのように攻めても守っても完璧である上に虎のような物凄い相手も

手玉に取るような力量があっても未だ手だれの禅者とは言えない。

そこには未だ覇気が残っているからである。

それでは、そう意気ごまずに、男波、女波が次々に打ち寄せるように

自由自在の働きがあれば良いかと言うと、未だ奇特のことではない。

それはそれとして、もしここに並外れた力量の人が現れた時どう対処したらようだろうか。

例を挙げるので参究しなさい。

本則:

三聖、雪峰に問う、

「網を透る金鱗、いぶかし何をもってか食と為さん?」。

峰云く、

「汝が網を出で来たらんを待って、汝に向かって道(い)わん」。

聖云く、

「一千五百人の善知識、話頭もまた識らず」。

峰云く、

「老僧住持、事繁し」。

注:

三聖:三聖慧然、臨済義玄の高弟。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →百丈懐海→

黄檗希運→臨済義玄 →三聖慧然

雪峰:雪峰義存禅師(822~908)。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→天皇道悟→龍潭崇信→徳山宣鑑→雪峯義存

網を透る金鱗:どんな網にもかからぬすばらしい魚。悟りを越えた自由自在な人。

一千五百人の善知識、話頭もまた識らず:

一千五百人もの修行僧を指導する大宗匠(雪峯義存)が問答の仕方もご存じない。

当時雪峰山には千五百人もの修行僧が集まっていたという。

老僧住持、事繁し:私は寺の仕事が忙しいので、これで失礼。

本則:

三聖慧然が雪峰に聞いた、

「悟りを越えた自由自在な人は毎日をどのように過したら良いでしょうか?」。

雪峰は云った、

「まず網を出で来なさい。そうしたら、お前さんに言おうよ」。

三聖は云った、

「千五百人もの修行僧を指導する大宗匠が問答の仕方もご存じないとは驚きだ」。

雪峰は云った、

「わしは寺の仕事が忙しい。これで失礼」。

頌

網を透る金鱗

云うことを休めよ水に滞ると

乾(てん)をゆるがし坤(ち)を蕩(うご)かし

鬣(たてがみ)を振るい尾をはらう

千尺 鯨噴いて洪浪とび

一声雷震うて清ヒョウ起こる

清ヒョウ起こる

注:

云うことを休めよ水に滞ると:いつまでも水の中にとどまっていると思うな。

清ヒョウ:つむじ風。

天上人間 知んぬいくばくぞ:

この二人の応酬の高邁な呼吸が分かる者は何人いるだろうか。

頌

三聖は悟りや禅の網をとっくに透過している。

死水裡に停滞なんかしていない。

彼は天地を動かし、鬣を振るい尾をはらって、飢えては食い、

疲れては眠る自由自在の境涯にいる。

三聖が「一千五百人の善知識、話頭もまた識らず」と言って雪峰禅師に迫った様子は

「千尺 鯨噴いて洪浪飛ぶ」ような勢い良さである。

これに対し雪峰は三聖の攻めを

「わしは寺の仕事が忙しいので、これで失礼するよ」とさらりとかわした。

雪峰の鮮やかな手腕は雷がガラガラーと鳴った後、

一陣のつむじ風がさっと吹いてきたような清々しさである。

この二人の応酬の高邁な呼吸が分かる者は何人いるだろうか。

三聖慧然は一千五百人もの修行僧を指導する大宗匠である雪峰義存に禅問答を挑んだ。

三聖慧然は虎のような迫力で雪峰に迫るが、雪峰の方は三聖を上回る自由さで

「わしは寺の仕事が忙しいので、これで失礼するよ」とさらりと三聖の勢いをかわしているのが印象的である。

垂示:

階級を度越し、方便を超絶す。機々相応じ区々相投ず。

もし大解脱門に入って、大解脱門の用を得るに非ずんば、

何を以って仏祖を権衡(はか)り、宗乗に亀艦(かがみ)たらん。

しばらくいえ、当機直截、逆順縦横、いかんか出身の句をいい得ん。

試みに挙す看よ。

注:

階級を度越する:修行の階梯を超越する。

当機直截:問題の核心をズバリとついて。

出身の句:現在の在り方から超出した心境を言い留めた一句。

垂示の現代語訳

社会での習い事には一定の順序がある。

しかし、禅に於いては学習と修行の階梯を超越し、

方便を超絶して直ちに頓悟し即身成仏することができる。

師匠と弟子の間に於いても「機々相応じ区々相投じて」

心から心へ悟りの真理が伝えられる。

その点、禅とは四苦八苦や煩悩の束縛から解脱したブッダの悟りと自由を

得るための大解脱の法門だと言える。

もしこの「大解脱門」に入って、大解脱の働きを得ることができないならば、

何を以って仏祖と肩を並べ、、禅門の鑑(かがみ)となることができるだろうか。

それでは、その場その場でズバリと処置し、順境・逆境にもとどまることなく、

サラリサラリと水が流れるように生きてゆく解脱の心境を

どのように表現することができるだろうか。

実例を挙げるので参究しなさい。

本則:

僧、雲門に問う、

「如何なるかこれ塵々三昧?」

門云く、

「鉢裏飯(はつりはん)、桶裏水(つうりすい)」。

注:

雲門:雲門文偃(864~949)。雲門宗の祖。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→天皇道悟→龍潭崇信→

徳山宣鑑 →雪峯義存→ 雲門文偃

鉢裏飯(はつりはん)、桶裏水(つうりすい):鉢の中の飯、桶の中の水。

本則:

ある僧が雲門に聞いた、

「塵々三昧とはどのようなものでしょうか?」

雲門は云った、

「鉢の中の飯、桶の中の水」。

頌

鉢裏の飯、桶裏の水

多口の阿師も觜(くち)を下し難し

北斗南星 位殊ならず

白浪滔天 平地に起こる

擬不擬

止不止

箇々無コンの長者子

注:

北斗南星 位殊ならず:北斗星も南斗星もそれぞれあるべきところにある。

多口の阿師:おしゃべりの坊主。

止不止:止めようとして止められない。

無コンの長者子:フンドシ一枚もない長者の子。

頌

「鉢裏の飯、桶裏の水」とは何かと尋ねられた時、

満身口のような(おしゃべり)の坊さんもこれを説明するのに困るだろう

北斗星はいつも北方の空に輝き、

南極星は南の空に何時もと同じ場所で同じように輝いている。

日常生活で全てのものが在るべき処に在る。

それが「塵塵三昧」である。

しかし、それがカ窟になってそれに束縛されてはならない。