曹洞宗の開祖洞山良价(807〜869)の語録「洞山録」と碧巌録の第四三則の評唱には「洞山五位の頌」が見られる。

洞山五位とは、正中偏、偏中正、正中来、兼中至(または偏中至)、兼中到の五つの境位である。

洞山五位とは洞山が説いた五つの禅の境位だと考えれば良いだろう。

「五位の頌」は当時流行した「五更転」の詩のリズム(三・七・七・七)に合わせて作られている。

ここで(三・七・七・七)の数字は字数を表している。

柳田聖山氏や入矢義高氏は「五位の頌」は「五更転」の句格形式を用いて作られた頌であると指摘している。

洞山良价は「五更転」の句格形式を用いて禅の境地を頌(詩)で表現したと考えることができる。

ただし、「洞山五位」の作者に関しては、

洞山良价の禅思想を弟子の曹山本寂(840〜901)が五位に分類し注釈をつけたものだという説も有力である。

ここでは作者が誰かという問題よりも、その解釈に重点をおいて議論したい。

「五更転」の五更とは中国において一夜を五つに区分する時の単位である。

現代の時刻では、

1更:午後7時〜午後9時、2更:午後9時〜午後11時、3更:午後11時〜午前1時、

4更:午後1時〜午前3時、5更:午後3時〜午前5時に夫々対応している。

五更は夜が更けて夜明けに至るまでの時間を五つに区分する時の単位となっている。

洞山五位の思想はとくに曹洞禅で重要な役割を果たしている。

ここでは洞山五位の禅思想を主として脳科学的観点から解釈し合理的に説明することを試みたい。

洞山「五位の頌」には正と偏という言葉が中心概念となって頻繁に出てくる。

「正」と「偏」の概念は特に曹洞禅において重要な役割を果たしている。

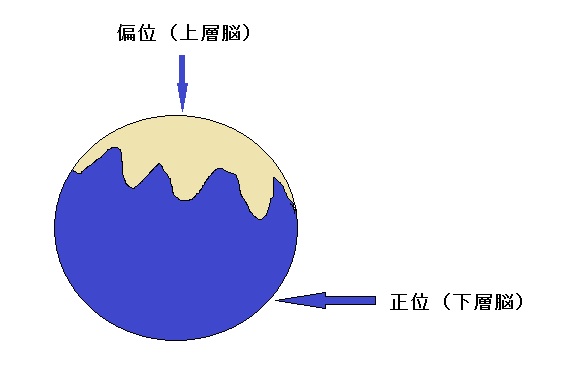

正と偏の禅思想を脳科学的観点から合理的に解釈すると以下のようになるだろう。

普通正や正位とは無差別平等とか本体だと言われる。

また空や無一物の平等な世界とも言われる。

坐禅中は下層脳(脳幹+大脳辺縁系)が活性化される。

(禅と脳科学を参照)。

下層脳は無意識脳の世界であるからまさに無差別平等な世界である。

従って、正や正位とは下層脳(脳幹+大脳辺縁系)を中心とする

無差別平等な世界だと考えることができる。

本体とは坐禅中に活性化される下層脳(脳幹+大脳辺縁系)とその世界である。

これに対し、偏や偏位とは現象とか正位が裏付けになっている差別の世界だとされる。

これは上層脳を中心とする分別意識の世界(理知脳の世界)だと考えることができる。

下層脳を基礎にして上層脳ではいろんな認識や思念を生じる。

これを差別の世界と呼んでいると考えることができる。

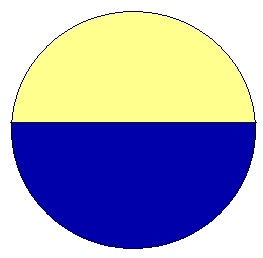

このように考えると、正位と偏位を次の図0のように直感的なイメージで示すことができる。

図0において円は脳を表わしている。

図において青色部分は下層脳(正位)を、黄色の部分は上層脳(偏位)を表わしている。

これが洞山五位頌を解釈する時の基本的な考え方になる。

正位は現象の本体で、空や絶対平等な無一物の世界(下層脳を中心とする脳)を表わしている。

これに対し、偏位は現象界(差別の世界)であり大脳前頭葉(理知脳)を中心とする脳を表わしている。

これは正位を体、偏位を用とする体用思想から来ている考え方である(体用思想を参照)。

図0において正位と偏位は一つの脳のなかで一体化している事実も表わしている。

洞山五位の頌

1.正中偏(正の中に偏がある)

三更初夜月明前

勿怪相逢不相識

隠隠猶懐旧日妍

読み下し文:

三更初夜月明の前。怪しむなかれ相逢うて相い識らざることを。隠隠として猶お旧日の妍を懷く。

注:

三更:現在の午後11時または午前零時からの2時間をいう。真夜中。

隠隠として:そこにあることは確かだが、直接手に取ることができない様子をいう。

現代語訳

現象として姿を現す前はあたかも真夜中に月が出る前のように真っ暗闇だ。

正と偏がばったりと出会っていながら正の中に偏があることを分からないのを怪しんではならない。

そこにあることは確かだが、なじみの顔が隠れている。

脳科学的解釈

真夜中の月のさす前のように暗く、脳はまだ寝ぼけ眼のような不活溌な状態で、下層脳優勢の真っ暗闇の状態にある。

真の自己(=本来の面目)に出会っているのだがまだ見分けがつかない。

真っ暗でなんにも見えない悟り以前の状態だ。

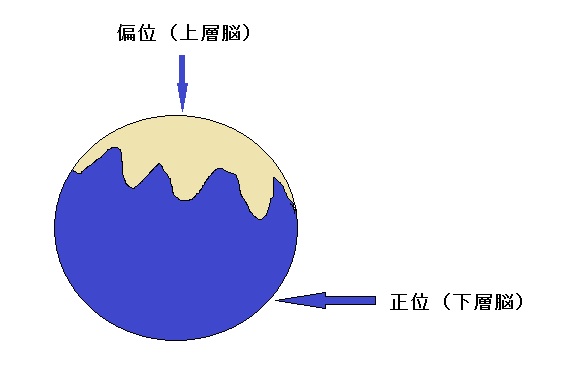

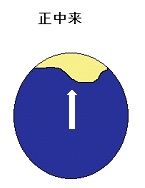

このように考えると、正中偏は次の図1のように直感的なイメージで示すことができる。

図1において黄色部分の面積が青色の部分より小さいのは上層脳(理知脳)より下層脳が活発に働いている状態を表している。

上向きの矢印↑は下層脳(正位)から上層脳(偏位)への動きを表わしている。

下層脳(正位)は無明や煩悩を象徴していると考えれば、

真夜中に月が出る前のように暗い「正中偏」ではまだ無明と煩悩の世界にいることを表している。

この状態は時刻で言うと、三更(現在の午後11時または午前零時からの2時間、真夜中)に対応している。

2.偏中正(偏の中に正がある)

失暁老婆逢古鏡

分明覿面更無真

休更迷頭還認影

読み下し文:

失暁の老婆古鏡に逢う、分明テキ面なるも更に真無し。更に頭に迷い還(ま)た影を認むることを休めよ。

注:

失暁の老婆:寝過ぎた老女。

覿面(てきめん):まのあたりに見ること。

分明テキ面なるも:ありありと鏡に映っているが。

頭に迷う:「首楞厳経」巻四にある話に基づいている。

演若達多(ヤージュニャダッタ)という若者が、鏡に映る自分の美貌を楽しんでいた。

ある日、直接自分の顔を見ようと思ったが、見えなかったので、

鏡に映る像は悪魔の仕業であると早合点し、怖くなって町中を走り回ったという。

自己を見失った愚かさの喩え。

(臨済録示衆1−5を参照)。

現代語訳

現象の中に潜む実在は、寝過ぎた老女が古鏡に対する時、

ありありと鏡に映っていてもそれは本来の自己ではないようなものだ。

(古鏡こそが本来の自己なのだが、それを対象的に見て、気をとられてまだそれに気付かない)。

演若達多(ヤージュニャダッタ)のように自分の顔が見えないからと言って、

自己を見失ってうろたえてはならない。

脳科学的解釈

朝早く起床したが、まだ寝ぼけた状態で上層脳(理知脳)より下層脳が活発に働いている状態と言える。

差別即平等の世界。

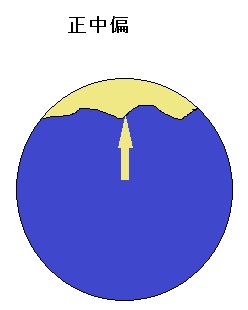

偏中正は次の図2のように直感的なイメージで示すことができる。

図2において黄色部分の面積より青色の部分が大きいのは、上層脳(理知脳)より下層脳が活発に働いている状態を表している。

下向きの矢印↓は上層脳(偏位)から下層脳(正位)への動きを表わしている。

下層脳(正位)は無明や煩悩を象徴していると考えれば、「偏中正」ではまだ無明と煩悩の世界にいる段階を表している。

上層脳(偏位)から下層脳(正位)を対象的に見ているためまだ悟ることができない。

しかし、参禅修行に集中・努力することによって悟りの本体である正位(無の本体である下層脳)に近づいている。

この状態は時刻で表すと、四更〜五更(午後3時〜午前5時、真夜中から夜明け前)に対応している。

3.正中来(正の中から来る)

無中有路出塵埃

但能不触当今諱

也勝前朝断舌才

読み下し文:

無中に路有り、塵埃に出ず。ただよく当今の諱に触れずんば、また前朝の断舌の才に勝(まさ)れり。

注:

無中に路有り:下層脳(無)に通路が通じている。

塵埃:六塵、六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)。

塵埃に出ず:塵埃を六塵(眼、耳、鼻、舌、身、意)と考えれば、六塵の本体である上層脳に出る。

下層脳(無)に通路が通じて、上層脳との連絡がつくと無分別智が活発に働くようになる。

無分別智が働くと分別意識の汚れである煩悩を超えると言っていると考えることができる。

無中に路有り、塵埃に出ず:下層脳(無)に通路が通じると、六塵の本体である上層脳に出る。

その時無分別智が働き分別意識の汚れである煩悩を超える。

当今の諱に触れずんば:天子の名を呼ぶような禁忌に触れるようなことがなければ。

昔は天子の名を呼ぶようなことは重い罪だとされ、断舌刑を受けた文豪がいたという。

前朝の断舌の才:昔、天子の名を呼ぶ禁忌を犯して、舌を切られた文豪の才能。

断舌の才:隋代の李知章は非常な雄弁家で、

彼が話をすると他の人たちは舌を巻いたので、断舌才という異名をとったと言われている。

現代語訳

坐禅修行に専念して、実在がずばりと現れると、無(下層脳)に通路が通じて、

六塵の本体である分別意識の本体(=上層脳)に出るだろう。

そうなれば無分別智が活発に働き、昔の雄弁家の才能(分別智)を越えて悟ることができる。

脳科学的解釈

体即用で、体(無)=下層脳の働きを強調している。

坐禅修行に専念して、無の本体である下層脳から上層脳へ通路ができる時、

無分別智が目覚めて活動を開始することを言っている。

朝目覚めて脳が覚醒する状態を悟り(見性)になぞらえていると考えることができる。

正中来は次の図3のように直感的なイメージで示すことができる。

図3に示すように、正中来は朝目覚めて脳が覚醒する状態に近いと言える。

矢印は、まだ下層脳優勢の状態において、

下層脳優勢の無の状態から上層脳へ通路ができる時、

無分別智が目覚めて活動を開始することを表している。

上向きの白い矢印↑は正位(下層脳)(正位)から偏位(上層脳)への通路とその動きを表わしている。

正中来は朝目覚めて脳が覚醒するように自己覚醒(見性、悟り)の状態を表していると言える。

天桂伝尊(1648〜1735)も「五位逐位頌」において、

「正中来」を本智現前の時、正覚を成就した時と述べているので、

この解釈で良いと思われる。

時刻で言うとは五更(午前5時〜6時、夜明け)に対応すると考えることができる。

4. 偏中至(または兼中至)

両刃交鋒不須避

好手猶同火裏蓮

宛然自有衝天気

読み下し文:

両刃鋒(ほこさき)を交えて避くるを須(もち)いず。

好手還って火の裏(なか)の蓮に同じ、宛然として自ずから衝天の気有り。

注:

両刃鋒(ほこさき)を交えて:正位と偏位が互いに行き来している様子を言っている。

火の裏(なか)の蓮:汚れのない蓮の花。

衝天の気:天をつくような盛んな気力。

宛然として:さながら。

現代語訳

本体と現象が出会って刃先を交える時、命を惜しんで避けてはならない。

巧みな剣の使い手は、難局に直面しても、さながら火中の蓮華のように汚れなく、

天をつくような盛んな気力と格外の働きがあるだろう。

脳科学的解釈

本体と現象が出会って白刃の切りあいになったような時でも避けてはならぬ。

作用即体、差別即平等で用(はたらき)を強調している。

上層脳が下層脳より活発な状態と言える。覚醒状態(悟りの状態)の脳と言える。

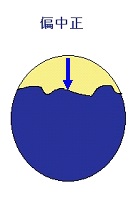

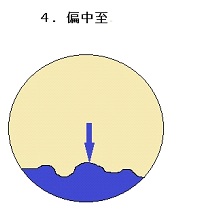

偏中至は次の図4のように直感的なイメージで示すことができる。

図4に示したように、覚醒状態の脳で上層脳が下層脳より活発な状態と言える。

図2の偏中正と似ている。

図2の偏中正ではまだ下層脳が優勢であるが図4の偏中至では上層脳(理知脳)が優勢の状態である。

偏中至の至は至るという意味である。

上層脳(理知脳)から下層脳(正位)に至ったことを意味している。

これは下層脳(正位)に至り、無や空を直観的に悟ったことを意味している。

偏中至は悟後の修行によって正中来より悟りがさらに深まった段階と言えるだろう。

5. 兼中到

不堕有無誰敢和

人人尽欲出常流

折合還帰炭裏坐

読み下し文:

有無に落ちず誰か敢えて和せん、人人尽く常流を出でんと欲す、折合して炭裏に還り帰して坐す。

注:

折合(せつごう)して:結局は。つまるところ。

現代語訳

有無の二つが合わせて行き着くところ、有にも無にも決まらないのに、

誰がわざわざ敢えて合わせることができるだろうか。

人は皆生死の流れを超えたいと願い足したり引いたりしても、

結局落ち着く先はカマドの前の日常の世界である(世法即仏法の世界)。

脳科学的解釈

下層脳(無)と上層脳(有)がともに活発に働いている状態で、有無双亦の状態とも言えるだろう。

(四句論理を参照)。

人は皆煩悩を超えたいとジタバタしても、現実の俗世間(カマドの前)を認めてそこで生きるしかない(世法即仏法)。

現実の俗世間(カマドの前)での生活こそが真の仏法実践の場なのだ。

今まで刻苦の修行を積み重ねて来たが、先端が円くなった錐のように、ついに悟りの跡形や臭さみは消えてしまった。

これでは悟った人とは思えない。

天桂伝尊(1648〜1735)は「五位逐位頌」において、

兼中到を「超仏超祖の極致」と述べて最重要視している。

兼中到は次の図5のように直感的なイメージで示すことができる。

図5に示したように、青色部分と黄色な部分が殆ど等しい兼中到では、

下層脳(正位)と上層脳(偏位)がともに健康で活発に働いている状態である。

これが洞山が考えた理想的状態と言えるだろう。

兼中到は宏智正覚が『黙照銘』で説く「正偏宛転」の状態に相当し、

悟後の修行により<作用即性>の悟りに到ったことを示している。

(馬祖禅の思想を参照)。

この図に示したように、

洞山は下層脳(正位)だけでなく上層脳(偏位、理知脳)の重要性に気づいていたと言えるだろう。

洞山五位の思想は臨済が臨済録で説く「三玄三要」の思想に似たところがある。

(臨済録上堂9を参照)。

以上述べたように、洞山五位の思想は脳科学を考慮に入れると簡単な図で直感的に表現することができる。

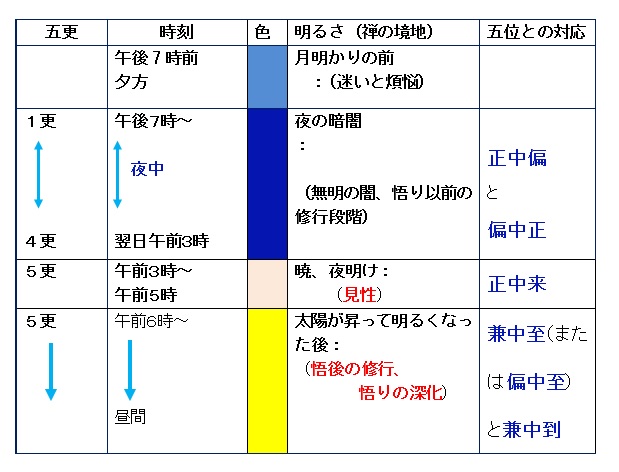

以上をまとめると次の表のようになるだろう。

この表に示したように、

「洞山五位頌」の思想は夜が更けて夜明けになるまでの明るさの推移と禅の境位を対応させて詩の形に歌ったものであることが分かる。

真っ暗な夜の闇は無明の迷いと煩悩の状態に対応し、暁の夜明けと日中の明るさは見性と悟りの境地に対応している。

即ち、参禅修行によって真っ暗な無明の迷いと煩悩の状態から明るい夜明けのような悟りの世界に到ることを

五更の時間推移に喩えて歌っていることが分かる。

ただし、余りにも短く簡単な頌であるのでその詳細は推測するしかない。

興味深いのは図1から図3(正中偏、偏中正、正中来)までは下層脳優勢の脳であるが、

図4の偏中至では上層脳(理知脳)が優勢の状態であることである。

図1の正中偏と図2の偏中正は互いに似ている。違うのはベクトル(矢印)の向きだけである。

図1の正中偏では下層脳(正位)が上層脳(偏位)を支え、偏位の働きは正位(下層脳)から出て来るとも解釈できるだろう。

図2の偏中正は禅定が深まる時、偏位(理知脳)の働きは偏位から正位(下層脳)に向かって働き、

開悟(見性)が近づくことを表しているとも考えることができる。

表で分かるように、図1の正中偏と図2の偏中正は第一更から第四更の

下層脳優勢な夜中の脳(無明の状態)に対応していると言える。

図4の正中来は第五更の暁(夜明け)に対応し、見性を表していると考えることができる。

図4の偏中至と図5の兼中到は第五更以降の日中(太陽が昇って明るくなった時)に対応し、

悟後の修行によって悟りが深化していくことを表していると考えることができる。

図4の偏中至と図5の兼中到では下層脳(正位)と上層脳(偏位)が

健康でバランスよく活発に働いている理想的状態であると言えるだろう。

上層脳(偏位)はストレスの入り口となっているのに対し、下層脳(正位)は無事安楽の世界である。

(禅と脳科学その2を参照)。

安楽の法門である禅としては下層脳(正位)重視の姿勢は当然のことだが上層脳(偏位、理知脳)の重要性に気づいている点が注目される。

この点は臨済義玄の「三玄三要」の思想に似ている。

(臨済録上堂9を参照)。

以上の考察から、洞山良价(807〜869)は坐禅中で自分の脳の状態(正位と偏位)を

冷静に観察する科学的な観察眼を持った人だと言えるのではないだろうか。

円爾弁円(1202〜1280、聖一国師)や大応国師の公案体系では公案を「理致・機関・向上」の三つに分類している。

他方、白隠や東嶺円慈(1721〜1792)達の公案体系では公案を「法身、機関、言 詮、難透、向上」の五つに分類している。

臨済宗では家風によって差があるが、五位、十重禁戒、末後の牢関の三つを追加している。

「洞山五位」は曹洞宗だけでなく白隠(臨済宗)によって臨済禅の重要な修行過程に取り入れられたのである。

白隠は師である正受老人道鏡慧端(1642〜1721)によって「洞山五位」を授けられ、

曹洞宗に伝わる伝統的解釈とは異なる独自の解釈をしている。

ここでは主として、ルッジェリ、アンナ氏の著作、「白隠と現代の公案の問題」を参考にして紹介したい。

現在の臨済禅では洞山五位は悟後の修行過程に入り、これまで修行してきた禅の悟境を理論的に整理するために用いられている。

白隠はこれを「洞山五位口訣」において詳述している。

正中偏

正中偏について白隠は「上は片瓦の頭を蓋う無く、下は寸土の足を立つる無し」と説明している。

これより、白隠は正中偏の境位においては、

「頭上にも、足下にも何も邪魔になるようなものは無く、自由無礙である」

と考えていたことが分かる。

これは、煩悩も菩提も超越した、

下層脳優勢の空・無差別の世界(正位)について言っていると考えることができるだろう。

偏中正と正中偏

偏中正について、眼前に展開する森羅万象は仏法の生きた現れである(道元が言う現成公案と同じだ)と解釈し、

本来の自己の清浄な本質を自覚すべきだと説いている。

(道元の「現成公案」を参照)。

白隠は 偏中正については正中偏と殆ど同じものだと考えていたようである。

正中来

正中来において、「上求菩提、下化衆生」の理想を自覚した菩薩が現れると考える。

白隠は大乗仏教の基礎となる「上求菩提、下化衆生」の菩提心を重視する。

偏位(差別・理知の世界)の中に正位(空や絶対平等な無一物の世界)を自覚する者の世界(差別即平等の世界)だとする。

しかし、その実践においては空や絶対平等な無一物の禅(=無事禅)に陥ることを強く戒めている。

臨済禅では空や絶対平等な無一物の禅(=無事禅)に陥ることを強く戒める傾向がある。

臨済義玄は臨済録で「祖師とはこれ無事の人なり、無事これ貴人」などと述べて、

無事の思想を重視している。

しかし、白隠の禅では空や絶対平等な無一物の禅(=無事禅)に陥ることを強く戒めている。

これは日本禅と中国禅との違いと言えるかも知れない。

真面目で几帳面な日本人とおおらかでおおざっぱな中国人の国民性の違いに由来するものかも知れない。

筆者には「無事」を尊重の思想は道教の<無為>の思想に由来するもので、

決して禅の本流から外れる異端的思想だとは考えられないのだが・・・?

白隠は正中来の境位だけでは不十分だとし、次の「兼中至(or偏中至)」が補うと考える。

兼中至(or偏中至)

兼中至では正と偏、あるいは平等と差別の両面が併存している。

別の言葉で言うと、明と暗の両面が併存している明暗双双の世界とも言える世界(明であると共に暗である世界)である。

白隠はこの境位を現実世界において「上求菩提・下化衆生」の理想を求めて奮闘する菩薩の境位に当てはめている。

白隠は兼中至を「十牛の図」の第10の「入てん垂手」の境地に当てはめている。

兼中到

白隠は洞山が説く兼中至の境位を最終的な「穏坐の境地」ではないと考え、さらなる向上を求める。

それが兼中到だとする。

更に、洞山の兼中至の頌を「祖英集」の中にある

「徳雲の閑古錐、幾たびか妙峯頂を下る。他の癡聖人を傭ひて、雪を担いて共に井戸を填む」

という頌に入れ替えて訂正するのである。

この頌によって「衆生無辺誓願度」の理想を求める菩薩の境位に当てはめていると考えることができる。

白隠が追求する最高の目的は「衆生無辺誓願度」である。

その理想を考える時、洞山の兼中至の頌は未だ不十分だ(あるいは不徹底だ)と考え、

「祖英集」に見える「担雪填古井」という雪竇重顕禅師の言葉を

「徳雲の閑古錐、幾たびか妙峯頂を下る。他の癡聖人を傭ひて、雪を担いて共に井戸を填む」

という頌に訂正したものと考えられる。

白隠の「洞山五位」の思想は悟後の修行において悟境を整理するために用いられたようである。

以上で見たように、白隠の「洞山五位頌」の解釈は独自で、

四弘請願の「衆生無辺誓願度」を追求する菩薩の理想が強く反映されている。

この点で、白隠禅は大乗仏教が説く宗教的な色合いが濃いと言えるだろう。

「徳雲の閑古錐、幾たびか妙峯頂を下る。

他の癡聖人を傭ひて、雪を担いて共に井戸を填む」

について

注:

担雪填古井(ゆきをにのうてこせいをうずむ):句の後半部の「担雪填古井(ゆきをにのうてこせいをうずむ)」という言葉は

雪竇重顕禅師の(祖英集)に見える。全体の句は白隠禅師の『毒語心経』に見える。

白隠禅師は「担雪填古井」という雪竇重顕禅師の言葉を元に造句し、

著書『毒語心経』において公開した句だと考えられる。

徳雲:『華厳経』で説かれる妙峰山に住したという徳雲比丘のこと。

閑古錐( かんこすい):使い古して先の丸まった錐のように、悟り臭くない本当の禅の境涯の持ち主のこと。

円熟した禅者に対する尊称。

痴聖人:悟り臭さがなく愚に徹する聖人。

句の意味:

徳雲比丘は既に円熟した悟りの境涯に達していたが、

その高い悟りの世界である妙峰山に安住することなく、幾度も娑婆世界に降りてきて、

自分と同じように、愚に徹する聖人と共にせっせと雪を運んでは古井戸をうめていた。

雪で古井戸を埋めても雪が溶けて元の水になるだけで古井戸を埋めることはできない。

このような行為は一見馬鹿らしく、無益で無意味に見えるかも知れない。

しかし、少しずつであっても、不断に精進・努力することこそ尊い菩薩行そのものであるという意味を込めた言葉。

白隠禅師がこの言葉を引用したのは

大乗仏教の「衆生無辺誓願度」の菩薩行はそのようなものだと考えていたためだと考えることができる。

幕末の幕臣であった山岡鉄舟(1836〜1888)は、江戸攻略のため東進してきた官軍に、

単身、命がけで乗り込み、江戸無血開城の陰の立て役者となったことで有名である。

鉄舟は二十八歳の時、浅利又七郎義明(1822〜1894)という剣客に試合を挑んだが無残に敗れた。

彼はその後どれだけ修行を重ねても浅利には勝つことが出来なかった。

以後彼は浅利の幻影に悩まされる日々を過ごした。

明治になってもそのトラウマの癒えない鉄舟は、

京都天竜寺の滴水宜牧和尚(1822〜1899)に参禅し、浅利の幻影に悩んでいることを訴えた。

そしてこの問題に対し救いを求めた。

滴水禅師は「それは幽霊というものだ」と言って、

鉄舟に洞山五位頌の「 兼中至」を公案として与えた。

鉄舟は日夜この公案に必死で取り組んで工夫した。

鉄舟は食事の時には箸を両手に持って、両刃が鋒(ほこさき)を交えるという形をして考えたり、

タバコを吸いながら、キセルとキセルを構えて工夫した。

ある時は夜中に飛び起きて夫人に木剣を持たせて立ち向かわせたりしたので

夫人は鉄舟が気が狂ったのではないかと思って、

滴水禅師に訴えたこともあったと伝えられる。

鉄舟はこの公案と剣の修行に3年間もの間血の滲むような努力を重ね、

明治十三年ついにこの公案に透過し、滴水和尚から印可を受けた。

一旦この公案に透過してから、山のようにのしかかっていた浅利の幻影が現れなくなった。

鉄舟は「さて、自分はついに無敵の極意を得ることができたのか」

と湧き上がる喜びを抑えることができなかった。

鉄舟は早速、門人の籠手田安定を呼んで試合をしてみた。

籠手田は木刀を構えて鉄舟の前に立ったが、ちょっと構えただけですぐに木刀を捨てて、

「先生、勘弁して下さい」と叫んだ。

「何故だ!」

「私は長年先生のご指導を受けて来ましたが、

今日のような恐ろしいことは初めてです。とても先生の前に立ってはおれません」。

鉄舟は浅利又七郎を招いて試合を申し込むと浅利は喜んでこれに応じた。

鉄舟の気迫はすさまじく、さすがの浅利もその気鋒におされたのか

「参った!」

と竹刀を置き、面を外し、

「貴下はすでに剣の極地に達した。とうてい前日の比ではなく、私も遠くおよびません」

と言って鉄舟の剣を讃え、

鉄舟に伊藤一刀齋の夢想剣の極意を授けた。

時に明治13年3月30日、鉄舟45歳と時と伝えられている。

その年の4月、彼は感ずるところがあって新たに「無刀流」を開いたのである。

「無刀」とは心の外に刀無しという意味である。

草津高等学校の剣道部の部旗には洞山五位の「兼中至」

の頌(漢字二十一文字)が力強く書かれているとのことである。

専門家にとっても難しい「兼中至」の頌を高校の部旗に書くとは何という高校だろうと驚嘆する外ない。

まさか高校生が「兼中至)」の頌を知っていたとは考えられない。

草津高等学校の剣道部に山岡鉄舟と「無刀流」に私淑する先生がおられたためだろうか?

洞山「五位頌」の参考文献

1.柳田聖山編集、中央公論社、世界の名著続3「禅語録」中の洞山録「五位君臣の頌」、

1974年、p.374〜376

2.入矢義高、溝口雄三、末木文美士、伊藤文生訳注、岩波文庫、

「碧巌録」(中)第43則「洞山寒暑回避」の評唱とp.124の注。

3.志部憲一著、曹洞宗学特集、p.23、天桂伝尊の「五位逐位頌」解釈

4.桐野好覚著、駒沢大学仏教学部論集、26巻、「五位頌」と「五更転類」についての考察、

1995年、p.275〜310

5.ルッジェリ、アンナ著、白隠と現代の公案の問題:『十牛図』および『洞山五位』を通して、

大阪府立大学大学院人間文化学研究科、総合科学研究科人間文化学研究集録、

2001,10,p.59〜69.

URI: http://hdl.Handle.net/10466/11705