�u�ՍϘ^�v�̏㓰�ɂ͗L���Ȗ��ʐ^�l�̐��@������B

�i�u�ՍϘ^�v�㓰�R���Q���j�B

�u�㓰�B�]���A

�u�ԓ��c(���Ⴍ�ɂ�����)��Ɉꖳ�ʂ̐^�l�L���āA��ɓ��l�̖ʖ���o�����B

�����؋�������҂͊ł�ł��v�B

���ɑm����A�o�Ė₤�A

�u�@���Ȃ邩���ꖳ�ʂ̐^�l�B�v

�t�T�����������Ĕc�Z���ĉ]���A

�u��(��)�������v�B

���̑m�[�c���B

�t��J���āA

�u���ʂ̐^�l����Y��(�Ȃ�)�̊����P�c(������)���A�v

�Ɖ]���ĕւ�����ɋA��B

���̏㓰���@�ɂ����āu�ԓ��c���v�Ƃ͕��ʐ��g�̐g�̂Ɖ��߂����B

�������A�u�ԓ��c���v�g�̐g�̂Ɖ��߂�����S���Ɖ��߂��������������₷���B

�����ɂ����Ă͐ԓ��c�Ƃ͐S����\�킷���t�ł��邩��ł���B

�S���͐Ԃ��F�����Ă��邽�߂ł��낤�B

�܂������ɉ����Ă����c�S�Ƃ͐S���ɏh��S���Ӗ����Ă���B

�����ł͌Â�����S�͐S���ɏh��ƍl�����Ă����B

�������A����Ȋw�ł͐S�͐S���ł͂Ȃ��A�]�ɏh�邱�Ƃ��������Ă���B

�]���āA�ԓ��c��Ƃ͔]���Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�܂��A�����P�c�i�����j�͕͐̂�������(�ւ�)�ƍl�����Ă������A

�ŋ߂ł͊������_��̕��ƍl�����Ă���B

���̂悤�ɍl����Ə�̖��ʐ^�l�̐��@�͕�����Ղ������̂悤�ɂȂ�B

�u�t�͏㓰���Č������A

�w�S���i�{���͔]�j�ɂ͈ꖳ�ʂ̐^�l�����āA��ɂ��O�����̖ʖ��i���o�튯�j���o�����Ă����B

������������͂��Ă��Ȃ��҂́A�T�A����I����I�x�B

���̎���1�l�̑m���i�ݏo�Ď��₵���A

�w���̖��ʂ̐^�l�Ƃ͂����������҂ł����H�x

�t�͐Ȃ��~��đm�̋��q�𑨂܂��A

�w���������I�����I�x

�Ɣ������B

���̑m�͌˘f���Ă����ɓ����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�t�͑m��˂������āA

�w���O����̖��ʂ̐^�l�͂Ȃ�Ɠ����̂Ȃ��J�`�J�`�̕��̖_�̂悤�Ȃ��̂����B�x

�Ɖ]���ĕ���ɋA�����B

���̂悤�ɍl����ƗՍς̌����u���ʂ̐^�l�v�Ƃ͂��������Ɠ����]���w���Ă��邱�Ƃ�������B

�u��ɓ��l�̖ʖ���o�����B�v

�Ƃ������Ƃ�

�g�̂Ə����o�튯�i�ځA���A�@�A��A�畆�A�]�j���o������

�]����^���w�߂Ȃǂ��I�ɕ\�킵�Ă���ƌ����邾�낤�B

�܂��^�l�Ƃ������t�����ڂ����B

���Ƃ̗��z�͖����̈�Ȃ鍪���ł��閳�ז����́u���v�ƈ�̉����邱�Ƃł������B

���́u���v�̉��`��̓������l�����l�Ƃ����l�E�^�l�Ƃ��̂���B

�Սς����ʐ^�l�͓������^�l���痈�Ă���Ǝv����B

����͕����𒆍��̘V���v�z�ɂ���ĉ��߂���i�`�����I�����ƌ�����B

�@�`�D�c�D�W�S�Q�`�W�S�U�ɂ͒����ł́u��̔p���v�Ƃ��������e�����s��ꂽ�B

�Սς�������o���������ł���B�����͗Սς��������������̍����ł���B

�Սς͒����Ő����A

�����l�ɑT�@��z�����邽�߂ɓ����́u�^�l�v�̗��z�������ꂽ���̂ƍl������B

�����ł͌Â�����S�̍��͐S���̒��ɂ���ƍl�����Ă����B

�S���Ƃ��������������悤�ɐS���͐S�������鑟��Ƃ����Ӗ���\�킵�Ă���B

�����U�N�i�P�W�V�R�j�����g�ߒc�̈���Ƃ��ăv���V���i�h�C�c�j��K�ꂽ

��v�ۗ��ʂ͓S���ɑ��r�X�}���N����Â��鉃�Ȃɏ��҂��ꂽ�B

�r�X�}���N���b�������̋�J�b����

����������v�ۗ��ʂ͗F�l�̐��������Ɏ莆�����������̂悤�Ɍ����Ă���B

�u��������̐l�̕����ɏo�ł���Ȃ��Ǝ@�������v�B

�����ŕ����Ƃ͐S���̒��̐S���w���Ă���B

���̎莆��������{�l�͖����̏����܂ŐS�͐S���ɂ���ƍl���Ă������Ƃ�������B

�������炱�̎v�z�����ꂽ���{�l��

�u�S�͐S���ɂ����v

�ƍl���Ă������Ƃ͎��̂悤�Ȍ��t������Ε�����B

�����F���̒��A�S�B���݂��J���F�i�S���J���j�B

���Z�p�F�S�̒��Ō��ς���B�����F���̒��A�S�̒��B

���̉��ɂ��܂��F�i�S�̒��ɂ��܂��j�B���G�ȋ����𖾂����B���O�̋���

�Ñ�C���h�ł��S�͐S���ɂ���ƍl���Ă����B

����́u���[�K�X�[�g���v��

�u�S���Ƃ́A�����Ș@�̌`�������S�̏Z���ł����v

�Ƃ������t�����������B

�N�}�[���W�[�o�i���Y�j�̒�q�ʼn�����Ə̂��ꂽ�m����

�u���ϖ������_�v�̒��Ŏ����̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�u�R��Α��������͖���ɍ݂�A����͑��^�ɍ݂��B

�^�ɑ�����A�����L�Ɩ��ƐĊς���A�Ċς���Α����ނƌȂƓ�Ȃ��B

�̂ɓV�n�Ɖ�Ɠ����ɂ��āA�����Ɖ�ƈ�̂Ȃ��B�v

����̗͑p�_�ɂ���Ď����̂悤�ɉ��߂����B

�u�^�̓��͐[�����̒��ɂ���A�[�����͐^���ɒ������A��̂ɂȂ邱�Ƃł����B

�^���ƈ�̂ɂȂ�Α��ΓI�ȗL�Ɩ��̑Η��͂��͂⑶�݂��������ł����B

�L�Ɩ��������Ȃ玩���̑Η��͖����Ȃ�A�V�n�Ɖ�Ɠ����ł���A�����Ɖ�Ƃ͈�̂ƂȂ��B�v

���Ƃ̗��z�͖����̈�Ȃ鍪���ł��閳�ז����́u���v�ƈ�̉����邱�Ƃł������B

���́u���v��̓������l�l�Ƃ����l�E�^�l�Ƃ��̂���B

�m���͟��ρ����偁�^�������ƘV���v�z�ɂ���ĉ��߂��Ă���B

�Սϋ`���́u���ʐ^�l�v�������̐^�l���痈�Ă���Ǝv����B

������̂̎v�z�͘V���v�z�ɂ��Ƃ��Ƃ��邩��A

�u���ϖ������_�v�̂��̍l�����͘V���v�z�ɉe����^�����Ă���ƌ����邾�낤�B

���̂悤�ȘV���v�z�̉e���́u�R�m�́v�Ƀu�b�_�̂��Ƃ��u�߉ޘV�l�v�ƌĂ�ł��邱�Ƃ�A

�u�Ɋޘ^�v�Ƀu�b�_�̂��Ƃ��u�߉ޘV�q�v�ƌĂ�ł��邱�ƂȂǂɂ�����Ă���B

���{�ł��哕���t�͑哿���̊J���̂Ƃ��ǂ���Ńu�b�_�̂��Ƃ�

�u�߉ޘV�q�v�ƌĂ�ł��邱�Ƃ�����ƌ����悤�B

�u����ցv��S�Q�����q�o��ł��u�b�_�̂��Ƃ��u�߉ޘV�q�v�ƌĂ�ł���B

�����𒆍��̘V���v�z�ɂ���ĉ��߂��锭�z�@�͌㐢�̑T�@�ɂ܂ŋy��ł���B

�����́u���v�̔��z�@�͑T�݂̂Ȃ炸���{������ʂɋy��ł���B

��F�����A�_���A�|���A�ؓ��A�����A���m���A�����A���C��

�������{���́u���@�v�������Ȍď̂ł��낤���u�����v�Ƃ����u���v�ƌĂ�邱�Ƃ������B

������u���v�Ƃ��������I�T�O�̉e���ł��낤�B�@

�ɓ��������́u���������̒ꗬ��������̂̎v�z�v�ɂ����Ď����̂悤�ɏq�ׂĂ�����B

�u�����ɕ������`����ꂽ�̂͌㊿��̂��ƂƂ���邪�A�͂��߂͈����������^�ƌĂсA

������Ə̂���ȂǁA�����×��̉��V�v�z��_��v�z�̔��f���F�߂���B

���Ƃ̗��z�́A�����̈�Ȃ鍪���ł��閳�ז����́u���v�ƈ�̉����邱�Ƃɂ������B

���́u���v��̓������l���u���l�Ƃ����l�E�^�l�v�Ƃ��̂��A

�ނ�͂܂��s�V�s���̐_��Ɠ��ꎋ���ꂽ�B

�����́u���v���A����Ɠ��l�̂��̂Ƃ��Ď~�߂�ꂽ�̂ł���B

���̂悤�ȏ́A�ߓ����̎c�������͂ɂ���Ă��M�����Ƃ��ł���B

����A���T�̖|��ɂ������̓`���v�z�̉e����������B

�����ł̕��T�|��̓����́A�ꂽ���Ԃ�����߂Ē����ɂ킽��A

�������ꂽ���ʂ��c��ł��邱�ƁA

�܂��ꂽ���̂����T�ȏ�ɑ��d����_��������Ă���

�i�������_�Ёu��敧�T�v6�w��y�O���o�x����13�̉����a�Y�u��o�j�_�`�v�Q�Ɓj�B

�܂蒆���̕����҂����́A�������w�Ԃɍۂ��A

�C���h���T�ɂ��Ē��ڊw�K����Ƃ������Ƃ��قƂ�ǂ��Ȃ������B

�����ł̕������߂͂ǂ̂悤�ȏ�Ԃł������̂��ƌ����A

������u�i�`�v�ƌĂ����̂ł������B

�`���ɏq�ׂ��悤�ȕ��ɑ��闝�����i�`�Ȃ̂ł���B

���Ȃ킿�i�`�Ƃ́A�����l���C���h�̕�������e��������ɍۂ��A

�����ŗL�̎v�z�������ɘV�E���v�z��}��Ƃ��čs�Ȃ������Ƃ��w���A

���̂悤�ȕ������u�i�`�����v�ƌĂԂ̂ł���B

����͏]����ʂɁA�����ւ̕����`������鰐W���Ɍ���ꂽ���ۂł���Ɨ�������Ă��邪�A

���̌�̕����҂̕��͂����S�ɓǂނȂ�A

�������Y�Ȍ�T�@�̐l�X�Ɏ���܂ŁA���ׂĊi�`��������E�p���Ă͂��Ȃ��B

�܂�鰐W���̓��ꌻ�ۂł͂Ȃ��̂ł���B

�����ɖꂽ���T����o���������������̏h���ł������Ƃ�������B�v

�ɓ���������

�u���ǒ��������̓C���h�����Ƃَ͈��̂��̂ƂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ��A

�������w�Ԏ҂̖��L���ׂ����Ƃł����B�v

�Əq�ׂĂ�����B

�ɓ��������́u���ϖ����_�v�̖�����̂̎v�z�����̓T�^�Ⴞ�Ƃ���Ă���B

�Q�l�����F�ɓ������w���������̔ᔻ�I�����x�A�呠�o�ŁA1992�N�App. 5-6

�����ɂ́A���Ƃ��ƉF���I���삩��l�Ԃ��l���悤�Ƃ��鑑�q�̓N�w���������B

�w���q�x�́u�ĕ��_�v�ɂ͖�����̂̎v�z��������Ă���B

���c�ΗY���͂��̑��q�́u�ĕ��_�v�̎v�z�ƁA

�C���h�I�v�҂̓T�^�ł���w�،��o�x�̎v�z���݂��ƂɌ������Đ��܂ꂽ�̂������̉،��@�Ƃ����B

���q�́u�ĕ��_�v�ł́A����̑Η����A���t��_���ɂ����Ă����Ȃ��Ȃ�A

�Η��͂���ɑΗ��݁A�����ɓ����������A���_�͏��Ղ���݂̂��ƌ����B

�l�Ԃ�����������炤���Ƃ���߁A���̈��炬�����߂悤�Ƃ���Ȃ�A

�c�_�⑈���ɂ��������̂ĂāA

��̈�Ƃ��Ắu�V��v�i�Ă��j�ɂ܂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����B

����̑Η��͓V��ɂ���Ęa��������ȊO�ɂ͂Ȃ��̂ł���B

�u�V��v�Ƃ́u�V���v�i�Ă�j�Ɠ����ł��邪�A

�u�V���v�Ƃ͐�ΓI�Ȉ�⓹���̂��̂������B

���Ǝ��A�ƕs�A���Ɣ�̑Η����A����͂������ɑ�����A

���҂��Đ������鑊�ΓI�ȊT�O�ɂق��Ȃ炸�A

��̖����ƑΗ��̎p�����A���̂܂ܑ��݂̐��E�̎����ł���B

���q�͔ނƍ��i����j�Ƃ����悤�ȁA

�������݂��ɑΗ�������̂���؎������������n���u�����v�Ƃ��Ă�ł���B

�����͈�̑Η��Ɩ�������������̈�ɗ��r���āA

��ϖ������錻�ۂ̐��E�Ɏ��R���݂ɉ�����̂ł���B

�����ɂ����Ă͐��Ɣ�A���Ɣނ̑Η������i��̂ƂȂ������́j�ɋA������B

���̂悤�Ȗ����ē��Ȏ��݂̐^�����ϏƂ���b�q��

���Ȃ̂��̂Ƃ���Ƃ���ɁA���z�̐��E���J����Ɛ����̂����q�̍l�����ł���B

�����ē��̎��݂̐^���i�����j�ɂ����ẮA

����܂����ł���A�����܂��Z�ł���A���܂����ՂȂ̂ł���B

���q�͂��̊Ԃ̏������A�u�V�n�͈�w�Ȃ�B�����͈�n�Ȃ��v�Ƃ������t�ł���킷�B

���̍l�����́A�w�،��o�x�Ő����u�ꑦ���E�������v�̎v�z�Ƃ���߂ėގ����Ă���B

���q�̎v�z�̉e���Ƃ����邾�낤�B

�Q�l�����F���c�ΗY���@�u�،��̎v�z�v P�D25�`26

�Z�c�d�\�̖@�k�@�ב�_��(�����������)�̉ב�@�ł́u�m�̈ꎚ�͏O���̖�Ȃ��v�ƌ����B

�i�ב�_��ɂ��Ắu�Z�c�d�o�E�S�v�_��̓�����Q���j�B

������ҁA����̎҂��킸�S�Ă̐l�X�͖{�����ʂ���

��Βm�Ƃł�������^�S����L���Ă���ƍl����i�{��̐^�S�j�B

���̖{��̐^�S�̓������m�ł���B

���̒m�����������閭�����o�Ă��鍪���ł���Ƃ����Ӗ��ł���B

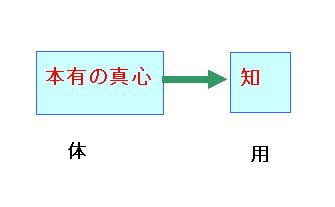

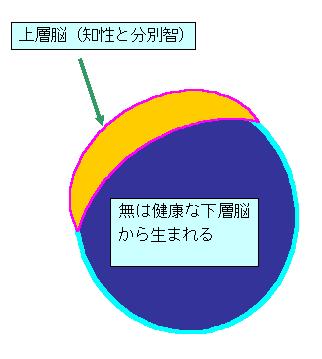

�����̗p�v�z�Ő�������Ǝ����̐}�R�D�P�R�̂悤�ɂȂ�B

�u�{��̐^�S�v���̂ŁA�u�m�v�͂��̗p�ƂȂ�B

�����̍��{���T�u�V�q�����o�v�̖`�������Ɂu���̖����͏O���̖�Ȃ��v�Ƃ������t������B

�F���̐X�����ۂ𐬂藧�����Ă���u���v�͌��̖����Ƃ����\���̂��悤�̂Ȃ�

�����Ȃ���̂ł���A�����ꂽ���̂ݏo�������ł���Ƃ����Ӗ��ł���B

�ב�_��́u�m�̈ꎚ�͏O���̖�Ȃ��v�ƌ����咣��

�u�V�q�����o�v�́u���̖����v���u�m�̈ꎚ�v�ɒu���������`�ɂȂ��Ă���B

�u�V�q�v�̉e�����Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��낤�B

�ł͉ב�_��̌����u�{��̐^�S�v�Ƃ͈�̉����낤���H

�u�{��̐^�S�v�Ƃ͑�]�V�玿�ɂ����ė��m���i���]�O���t�����łȂ��ƍl������B

��]�O���t�͕��ʈӎ��̒��S�ŃX�g���X���̓���������ł���B

���T�C�s�ɂ���Đ��܂�镪�ʈӎ��������w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�𒆐S�Ƃ���

�u�����ʒq�v���ƍl������ǂ����낤�B

�u�ՍϘ^�v���O�ŗՍς͎��̂悤�Ɍ����A

�i�u�ՍϘ^�v���O�P�|�S���Q���j�B

�@�u�����A�S�@�͌`�������āA�\���ɒʊт��B

��ɍ݂��Ă͌��ƞH(��)���A���ɍ݂��Ă͕��ƞH(��)���A�@�ɍ݂��Ă͍���k���A

���ɍ݂��Ă͘_�k���A��ɍ݂��Ă͎���(��������)���A���ɍ݂��Ă͉^�z(����ۂ�)���B

�{(��)�Ɛ���1����(�����߂�)�B������ĘZ�a���ƈ�(��)��B

��S���ɖ��Ȃ�A�����ɉ�E���B

�R�m�����������́A�ӂ͏Y��(������)�̏��ɂ��݂�B

�_(��)����������ؒy��(����)�̐S�~�ނ��Ɣ\(����)�킸���āA

���̊Ջ@��(�����傤)�ɏ�(�̂�)�邪�ׂȂ�B

�����A�R�m�����������A��(�ق���)���������f���A

�\�n(���イ��)�̖��S(�܂�)�͗P(��)���q�쎙(��������)�̔@���A

�����̓�o�͒S�g��(����)�̊��A����焎x(�炩��тႭ��)��

�P(��)�����q(����)�̔@���A��ς͌q醃P�c(���낯��)�̔@���B

�����Ȃ��Ă����̔@���Ȃ�B

�_(��)���������O�_��(������)��ɒB�����邪�ׂɁA

���Ȃɍ��̏��G(���傤��)�L��B

��(��)������^���̓��l(�ǂ��ɂ�)�Ȃ�A�I�ɐ��̔@���Ȃ炸�B

�A���\�����ɐ����ċ���(���イ����)�������A

�C�^(�ɂ�ʂ�)�Ɉߏւ��āA�s����Ɨv(�ق�)�����

�����s���A������Ɨv(�ق�)����Α��������A��O�S�̕��ʂ���(����)���閳���B

���ɉ�(��)���Ă����̔@���Ȃ�B

�Ðl�]���A��(��)�����(������)���ĕ������߂�Ɨ~����A

���͐����̑咛�Ȃ�v

�u���N�A�S�͌`�������A�\�����E���т��Ă���B

��ɓ����Ό���B���ɓ����Ε����A�@�ɓ����Κk���B

���ɓ����Θb���A��ɓ����Α��܂��A���ɓ����Ε������葖�����肷��B

�������A���X�Ƃ����1����(�����߂�)�Ȃ̂��B

���ꂪ������ĘZ���o�튯�i�Z�a���j��ʂ��ē����Ă���̂��B

���̈�S�����ł���ƓO�������Ȃ�����Ȃ鋫�E�ɂ����Ă����̂܂܉�E�ł���B

�������̂悤�ɐ����Ӑ}�͂ǂ��ɂ���Ǝv�����B

�N�B�����ꂱ�ꋁ�߉��S���~�߂邱�Ƃ��ł����ɁA

�Ðl�̂܂�Ȃ����ւɎ��t���Ă��邩�炾�B

���N�A���̌��n�ɗ��ĂA���Ȃ���ɁA��g���A���g���̓���f����ǂ��납�A

�\�n�̕�F�Ƃď��g���R�A���o�E���o�̌����҂ƂĘS���̎��l�A

�����E焎x���͉��q���R�A��ς̓��o���q���_�Y�̂悤�Ȃ��̂��B

�w�N�B�����̂悤�ɓO����Ȃ��x�͉̂��̂��ƌ����A

�N�B�������̎��Ԃ���܂łɒB�ςł��Ă��Ȃ�����A

����Ȃ܂�ʂ��̂Ɉ���������̂��B

�{���̏C�s�҂Ȃ�A�����Ă���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B

�������̎����̎��݂̍�悤�̂܂܂ɏh�Ƃ������čs���A

����s���̂܂܂ɒ����𒅂āA����������Ε����A���肽�������B

�C�s���ĕ��ʂ悤�Ƃ͎v��Ȃ��B

���̂��ƌ����ΌÐl�������Ă���ł͂Ȃ����A

�u�������ꂱ��v�炢�����Đ������悤�Ƃ����Ȃ�A���͗։������̑傫�Ȓ����ł����B�v

�Սς́u�w�N�B�����̂悤�ɓO��������x�͉̂��̂��ƌ����A

�N�B�������̎��Ԃ���܂łɒB�ςł��Ă��Ȃ������A

����Ȃ܂�ʂ��̂Ɉ���������̂��B�E�E�E�v�ƌ����Ă���B

�Սς́u���������n�ɗ����ďC�s����A�����̒����Ԃɂ킽��։��]���ƏC�s�͕K�v�Ȃ��B

�����M���B�ς���A���̐��Œ��ɓڌ听���ł����B�v�ƌ����Ă��邱�Ƃ�������B

����ɗՍς́u�S�͌`�������A�\�����E���т��Ă����B

�������A���X�Ƃ����1����(�����߂�)�Ȃ̂��B

���ꂪ������ĘZ���o�튯�i���Z�a���j��ʂ��ē����Ă���̂��B

��ɓ����Ό���B���ɓ����Ε����A�@�ɓ����Κk���B

���ɓ����Θb���A��ɓ����Α��܂��A���ɓ����Ε������葖�����肷���B�v

�ƌ����B

�u�{(��)�Ɛ���ꐸ��(�����߂�)�B������ĘZ�a���ƈ�(��)���v

�Ƃ������t�͎��o�ɏo�Ă��錾�t�ł���B

���@��^�����̌��t���u�`�S�@�v�v�ɂ����Ĉ��p���Ă���B

�ꐸ��(�����߂�)��������ĘZ���o�튯�i�Z�a���j��ʂ��ē���

�Ƃ������Ƃ���ꐸ��(�����߂�)�Ƃ͔]���w���Ă���ƍl������B

�u��ɓ����Ό���v�Ƃ͎��o���A�u���ɓ����Ε����v�Ƃ͒��o���A

�u�@�ɓ����Κk���v�Ƃ͚k�o�����ꂼ�ꌾ���Ă���B

�u���ɓ����Θb���v�Ƃ͔]�̃u���[�J��i�^���������j��ʂ����ł���ׂ邱�Ƃ������Ă���B

�u��ɓ����Α��܂��A���ɓ����Ε������葖�����肷��v

�Ƃ͔]����̉^���w�߂��葫�̉^���ɂȂ邱�Ƃ������Ă��邱�Ƃ�������B

�����̂��ƑS�ĂP�X���I�`�Q�O���I�ɂȂ��ď��߂Ė��炩�ɂȂ����]�Ȋw�̐^���ł���B

�ՍϘ^�ł͔]�@�\�ƘZ���o�튯�i���Z�a���j�̌q����𐳊m�ɕ\�����Ă���B

�����ׂ����Ƃ����V�`�W���I�̌Ñ�ɂ����āA

�Սς͔]�@�\�𐳂����������Ă����ƌ����邾�낤�B�@

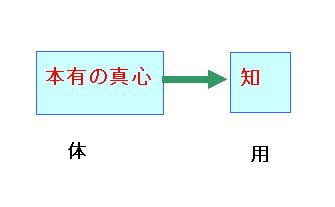

�}�R�D�P�S�ɘZ���o�튯�i���Z�a���j�Ƃ��̓����������B

�O���̘Z�p�`�͘Z���i��A���A�@�A��A�g�A�Ӂj���A

�����̘Z�p�`�͘Z���i�Ꭿ�����o�A���������o�A�@�����k�o�A�㎯�A�g���A�ӎ��j

�����ꂼ��\�킵�Ă���B

�������̖��͘Z���o�튯�i�Z�a���j�ւ̓��͏����A

�O�����̖��́u���Řb������A��Œ͂�A���ŕ������肷��o�͏���\�킵�Ă���B

fig.3.14

�}�R�D�P�S�D�Z���o�튯�i�Z�a���j�Ƃ��̓����B

�ꐸ������ɓ����Ό��A���ɓ����Ε����A�@�ɓ����Κk���B

���ɓ����Θb���A��ɓ����Α��܂��A���ɓ����Ε������葖�����肷��B

���̐}�̒��S�͔]�ł���B

���̐}������ꐸ���i�����߂��j�Ƃ͔]���w���Ă������Ƃ͖��炩�ł��낤�B

���̂悤�ɁA�ՍϘ^���]�Ȋw�̊ϓ_������������荇���I�ɐ����ł��邱�Ƃ�������B �@

�u�ՍϘ^�v���O�ɂ����āA�Սς͎��̂悤�Ɍ����A

�u�����A���@���C�s����҂́A�������悸���������n�����ނ��Ƃ��̗v�ł���B

�������������n�����Ȃ�A�����ɂ����܂�邱�Ƃ��Ȃ��A���ʂ�����������݂ł���B

�����̋��n�悤�Ƃ��Ȃ��Ă��A����͌������������ė���B

���N�A�Ái���ɂ����j�̑c�t�B�͊F�A�z���o�����铱������S���Ă����B

���킵���N�B�Ɍ����������Ƃ́A�������l�̌��t�ɘf�킳���ȂƂ������Ƃ������B

���͂ł�낤�Ǝv������A������邱�Ƃ��B�����Ă��߂炤�ȁB

���̂���̏C�s�ҒB���ʖڂȂ̂́A���̌����͂ǂ��ɂ��邩�B

�a���͎����M������ʓ_�ɂ���̂��B

���������M������ʂƁA�����ӂ��Ƃ����錻�ۂɂ��Ă܂��A

�S�Ă̊O�I�����ɖ|�M����Ď��R�ɂȂ�Ȃ��B

�����N�B���O�Ɍ������ċ��߂܂��S��f���邱�Ƃ��ł����Ȃ�A���̂܂ܑc���Ɠ����ł���B

�N�B�A���̑c���ɉ�������B���킵�̖ڂ̑O�ł��̐��@���Ă���N���������ꂾ�B

�N�B�͂����M����Ȃ����߂ɁA�O�Ɍ������ċ��߂�B

�������A���������ߓ����Ƃ��Ă��A����͂ǂ�����t�̋������ǂ��������B

����ł͐������c���̐S�͐���߂ʁB

�N�B�A���Ⴆ�Ă͂Ȃ�ʂ��B

�������Ŏd���߂Ȃ�������A�i���ɖ����̐��E�ɗ։A

�D�܂��������Ɉ�����ă��o�⋍�̕��ɏh�邱�ƂɂȂ낤�B

�N�B�A�킵�̌��n���炷��A���̎��Ȃ͎߉ނƕʂł͂Ȃ��B

���݂̂��̂��܂��܂ȓ����ɉ��̌��������̂����낤�B

���̘Z���̓�������o��P���́A�����r�ꂽ���Ƃ͂Ȃ��B

���̂悤�Ɍ��Ď�邱�Ƃ��ł���A���ꂱ���ꐶ�����̐l�i����S�̐l�j�ł���v�B

�@�Սς����������n�ɗ����āA���Ȃ�M��������A�ꐶ�����̐l�i����S�̐l�j�ł���ƌ����B

����̓u�b�_�������A�ˁ��̎v�z�Ɩw�Ǔ����ł���B

�u��������M�l�v�̎v�z�͗ՍϘ^�̎��鏊�Ɍ�����B

�u�t�͊F�ɐ����Č������A

�u���N�A���������n������œV��������A

�ϕt���̂悤�ȑT�V��Ȃǂɘf�킳��Ȃ��̂��̗v���B

�u�����̐l���������M�̐l�ł���B�v�����v�炢�𗣂�A���邪�܁T�ł���悢�B

�O�Ɍ������ď��������߂Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v

�����Ƃ͈�̍�ׂ����Ď���̖{�R�Ɉ��炢�ł��邱�Ƃ��Ӗ�����B

�����̎��l���B�̎���

�u�����M���v

�ƌ����B

�������m䤒߂̎���

�u�����̐l�v

�Ƃ���B

�u�����v

�Ƃ������t�͓����̈��p��ł������悤���B

�������A�����̖��ɂ͓�����

�u���v��u�����R�v

�̎v�z�̉e������������B

����ɗՍς͎����̂悤�Ɍ����A

�u�N�B�͘e���̕��֒T���čs���Ď�|��悤�Ƃ����B

����͑傫�ȊԈႢ���B�N�B�͕������߂悤�Ƃ��邪�A���̂悤�ȕ��͂����̖��O�ɉ߂��Ȃ��B

�N�B�͈�̂��̋��߉���Ă��铖�l���N�ł��邩��m���Ă��邩�B

�O���\���̕���c�t�����ɏo���̂͂����@�����߂邽�߂ł������B

���̏C�s�ҏ��N���@�����߂邽�ߐ��܂ꂽ�̂��B

�@����A����ŏI��肾�B

�����Ȃ��Ȃ獡�܂Œʂ�ܓ��̗։���J��Ԃ��B

��̖@�Ƃ͉����H

�@�Ƃ͐S�ł����B

�S�͌`�������ď\�����E���т��A�ڂ̑O�ɐ��������Ɠ����Ă����B

�Ƃ��낪�l�X�͂��̂��Ƃ�M����Ȃ������A

����A���ςȂǂƂ������t��M���āA�����\���̒��ɕ��@�𐄂��ʂ낤�Ƃ����B

�V�ƒn�̎��Ⴂ���B�v

�����ŗՍς��^���̌������d�����Ă���B

�u�^���̌����v�̓u�b�_�̔������́u�����v�ɒʂ���B

�Սς�

�u�܂��O�Ɍ������ď��������߂Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�`�������ď\�����E���т��A�ڂ̑O�ɐ��������Ɠ����Ă��鎩�Ȃ̐S���������M�����B�v

�ƌ����B

����I�Ɍ����Ζڂ̑O�ɐ��������Ɠ����Ă��錒�N�Ȕ]�̓������m�肵�M����ƌ������Ƃ��낤�B

�Սς�

�u�`�������ď\�����E���т��A�ڂ̑O�ɐ��������Ɠ����Ă��鎩�Ȃ̐S�v

�Ƃ͉�X�̔]�Ő��܂��S�̐����������Ă���B

��X�̔]�͔����d���������d�C�I�V�X�e���œd���I���ݍ�p�̐��E�ł���B

�d���I���ݍ�p�͉��������ݍ�p�ł��邽�߁A

�u�\�����E���т��Ă���L��Ȑ��E�v����������̂ł���B

�����d���������d�C�I�V�X�e���œd���I���ݍ�p�̐��E�ł���

�]�F����Սς͎����I�ɕ\�����Ă���ƌ����邾�낤�B

�T�ł͂悭�u�W�V�W�n�i�����Ă����j�v�Ƃ������t���g���B

�u�W�V�W�n�i�����Ă����j�v�Ƃ͓V���W���n���W���Ƃ����Ӗ��ł���B

���̌��t�����������ݍ�p�Ɋ�Â��d�C�I�V�X�e���ł���]�F����

�����I�ɕ\���������t���ƌ����邾�낤�B

�ȏ�Ɍ���Սς̌��́A�u�b�_�́����A�����ɒʂ���p���ƌ����邾�낤�B

���̂悤�ɁA�Սς̎v�z�̓S�[�^�}�E�u�b�_�̌��n�����ɒ������Ă������Ƃ����ڂ����B

���̑��ɂ��ՍϘ^�ɂ�

�u���Ȃ̐g�S�͂��̂܂ܑc���Ɠ����ł���ƒm�����A

�����ɖ�������y�ɂȂ邱�Ƃ��o�������@���ƌ����̂ł����B�v

�Ɓ��������̎v�z���o�Ă���B

�ՍϘ^�ɂ́��������̎v�z���p�ɂɌ�����B

���̂��Ƃ���u���������̎v�z�v��

�Սϋ`���̎�v�v�z�ł���ƌ����Ă悢���낤�B

�u������l�Q���^�v�ő��d�C�͌����A

�u���N�͍K���ɖ{���u�����̐l�v�ł���̂��A

�ꐶ�Ƃ����A�����ɂ��т������͂߂Ēn���ɒĂ���悤�Ȃ��Ƃ��肵�Ă����B

��̉������悤�Ƃ��Ă���̂��B

������ӂ܂Ŗz�������A

�w���͎Q�T�������w��ł���B���@���������Ă���B�x�Ȃǂƌ����Ă����B

����Ȃ��Ƃł͂܂��܂����@�Ƃ͖����ɂȂ��Ă��܂��B

�Ђ����猻�ۊE�ł��낤�둖�����Ă������ł��肪�����B

��m�́A�n�c�a������

�w���Ȃ��ɂ���ɂ͈�̂��̂������Ă����B

�v���̂܁T�Ɏg�����Ƃ��ł���̂��B�O�ɋ��߂�K�v�͂Ȃ��x

�ƌ���ꂽ�B

����ȗ��S�͈��炩�ɂȂ�A�����̍���������̐g�ɉ����Ďg���Ă����B

�S�������Ƃ������̂��B

���d�C�͌����A

�u�t�ł���n�c����T�t����

�w���Ȃ��ɂ͈���������������B

������v���̂܁T�Ɏg���ΊO�ɋ��߂�K�v�͂Ȃ��B�x

�ƌ����S�͈��S�ł����B

����ȗ������̍���������̐g�ɉ����Ďg���A�S�������Ȗ������߂����Ă����v�B

�����ő��d�C�������Ă��邱�Ƃ́u���������̎v�z�v�Ɠ����ł���B

���d�C�͔n�c����T�t���炱�̎v�z���p�����ƌ����Ă���B

���̂��Ƃ���ՍϘ^�́������̎v�z���͗ՍϓƎ��̂��̂ł͂Ȃ�,

�n�c����T�t����p����Ă������Ƃ�������B

���d�C�͑����āA

�u ��@����邱�Ƃ̂ł�����̂͂Ȃ��A����̂Ă邱�Ƃ̂ł�����̂͂Ȃ��B

������ł���p�����Ȃ��B����s�����藈���肷��p�����Ȃ��B

���̏\�����E����Ȃ�����łȂ����̂͂Ȃ��B

�Ȗ��ɌȂ̐S���ώ@����Έ�̂Ƃ��Ă̎O��Ɏ������猻���Ă����B�v

�Əq�ׂ�B

�����ł͑��d�C�͎��Ȃ̐S�ɋ������Ƃ�

�s���s�ł̈�̂Ƃ��Ă̎O���i��̎O��j���Ƃ��Ă���B

�Սς́���������M�l���̎v�z��������Ղ�������Ă���B

�����ł͎O��Ƃ�,���A�@�A�m���w���B

�Z�c�d�\�͂��̍l���W�����u�����̎O���v����������Ƃ͊��Ɍ����B

�i�u�Z�c�d�o�E�Q�v���Q���j�B

�d�\�������u�����̎O��v�Ƃ����S�o�i�����j�A���S���i���@�j�A���S���i���m�j�̎O�ł���B

��̎O��Ƃ͂��̎����̎O��̂Ŏ��Ȃ̐S�ɋ����Ă���ƍl���邱�Ƃł���B

�������A�Z�c�d�\�͎����̎O�s���s�łł���Ƃ͐����Ă��Ȃ��B

���d�C�͎����̎O��ł������S�o�A���S���A���S�����C�s�ɂ���Đ[�߂邱�Ƃ��q�ׂĂ���B

���S�o�A���S���A���S����C�s�ɂ���Đ[�߁A

���N�ʼn��K�ɋ@�\����]����邱�Ƃ������̈�̎O��ł���A

����ɋA�ˁi�M���j���邱�Ƃ������A�������Ɛ����Ă���ƍl������B

�������A�s���s�ł̕��S�ɋ����Ă����ƍl����̂�

������敧���̔@�����v�z�ɂ����̂Ō��X�̃u�b�_�̋����ɂ͖����B

���d�C�͌����A

�u�^�킵�����Ƃ͉��������B�v�O������B

�{�����߂�ȁB�S�̖{���͌��X����Ȃ̂��B

�@ �u�،��o�v�Ɂw���ׂĂ̂��̂͐������A���ׂĂ̂��͖̂ł����B�x�ƌ����Ă����B

���̂悤�ɕ��������Ȃ�Ώ����͏�ɖڂ̑O�Ɍ����邾�낤�B

�܂��w�o�i�ۖ��o�j�v�ɂ��A

�u�������g�̂���̂܁T�̐^���̎p���ς��B

���ɂ��Ă����̂悤�Ɋς�B�x�ƌ����Ă����B

�������ۊE�̕����Ɉ��������ĐS�������Ƃ������A

�p�E�`��ǂ������ĊϔO���Ȃ���Ύ���������炢�ł��邱�Ƃ��ł����B�v

���d�C�͔@�����v�z����������ȕ������^���Ȃƌ����Ă���B

����������͐M�ł��낤�B

�u�b�_�́u�S�ɐ���ȕ����������B�v�ȂǂƂ͌����Ă��Ȃ��̂ł���B

�u�S�ɐ���ȕ����������v�Ƃ�

������敧���i���ɗB���v�z�j�ɂ����ď��߂ďo�Ă����v�z�ł���u�b�_�̌��n�����ɂ͂Ȃ�����ł���B

���d�C��

�u���Ȃ̐S�ɋ������s���s�ł̕ɂ��鐴��Ȃ镧����M����B

���ꂪ������Ζ{�����ł��邱�Ƃ������邩��S�͈��炬�ɖ��������̂ŁA

�O�ɋ��߂�K�v�͂Ȃ��v�B���ꂪ�������̐l���ł���B

�������A���̍l�����ɂ͔����Ǝv����B

���ʁA�S�ɋ������s���s�ł̐���Ȃ镧���ƌ����Ă��A

�����M���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B

�@�����v�z�͐M�̖��ŁA���ꂪ�^�����ǂ����͕�����Ȃ��B

�ނ���A���T�C�s��^���ɂ��邱�ƂŁA�d�\����������Ȃ镧����̌����ł���B

���̂��Ƃɂ���ā����A�������\�ɂȂ�ƍl������������I�ŕ�����Ղ��B

�L���X�g���ł͐l�Ԃ́u�����v�ƍߐ[��������B

��敧����T�ł͂���Ɛ����ł���B

�u�S�ɂ͐���ȕ����������v�Ɣ@�����v�z�Ɋ�Â��čl����̂����ڂ����B

����������M�l���̊T�O�͉i�Ð^�o�T�t�i�Z�c�d�\�̖@�k�A�U�U�T�`�V�P�R�j��

�u�ؓ��́v�Ő�������w���ׂ̊Փ��l���ɒʂ���Ƃ��낪����B

���@��^���u�`�S�@�v�v��

�u�S�ʂ̂��Ƃɔ����ł�����A���߂���̂��Ȃ��Ƃ����̂��������̂��Ƃł����B

���l�Ƃ́������̐l���ł����B�v

�ƌ����Ă���B

������l������Ɓ��������̎v�z��

�i�Ð^�o���@�n�c����@���@���d�C�@���@���@��^�@���@�Ս��ɗ���Ă���ƍl������B

����������M�l���̎v�z�͂���ɓ����́����ׂ̎v�z���̉e�������Ǝv����B

�Սς́������M�l���̎v�z������i�{�����̌��j�̋��U�ɂ���l�ɂ��Č����邱�Ƃł���A

��X�}���ɂ��Ă͓��Ă͂܂�Ȃ����낤�B

�����A�������M�l���̎v�z��

�u��X���l���������Ȃ��ł̂�т�߂������Ƃ͋M���B�v�ƍl����Ƒ�ԈႢ�ł���B

�����l����Ɖ������Ȃ��ӂ��҂��M�l�ƂȂ肩�˂Ȃ��B

���{�̑T�ł͈�ʂɁu�����T�v�͈����T�Ƃ���Ă���B

�����̎v�z��������Սς��J�c�Ƃ�����{�ՍϏ@�ɂ����Ă������ł���B

����͒����Ɠ��{�̍������̈Ⴂ���痈�Ă���̂����m��Ȃ��B

�������A�Սς́������M�l���̎v�z�́u���l���������Ȃ��ł̂�т�߂������Ƃ͋M���B�v�ƍl����v�z�ł͂Ȃ��B

�������C���̌��ʓ���ꂽ���n���ƍl����ׂ��ł��낤�B

�u�����̂�т�߂��������T�v�͔n�c����A���d�C�A�ՍϒB�̐^�ӂłȂ��͖̂��炩�ł��낤�B�@

�R�D�R�W�@�@ ���Ɉ����Ε����E���A�c�t�Ɉ����Αc�t���E��

�T�Ǝ��R�̐��_

�ՍϘ^�̎��O�ŗՍς́u���N�A�o�Ǝ҂͂Ƃ������C�s���̗v�ł����B�v

�ƏC�s�̏d�v���Ɍ��y�����㎟�̂悤�Ȍ������h���I�Ȍ��t���q�ׂ�B

�u���N�A�o�Ǝ҂͂Ƃ������C�s���̗v�ł����B

�킵�Ȃǂ������͉����̌��������A�܂��o�_�����������B

��ɁA�����͐��Ԃ̕a�C�������A�Ŕ̕���݂����ȕ����ƒm�����̂��A

�����ł�����ɂ��̕���ł����āA�������ߑT�ɎQ�����B

���̌�A��P�m���Ɉ����āA�n�߂Đ^���̌����A

�����ēV���̘a���B�̌��̎א�������������悤�ɂȂ����B

����͕ꂩ�琶�܂ꂽ�܂܂ʼn�����̂ł͂Ȃ��B

�̋��������d�˂����ɁA�͂��ƌ�����̂��B

���N�A�܂Ƃ��Ȍ��n�悤�Ǝv���Ȃ�A�l�ɘf�킳��Ă͂Ȃ���B

���ɂ����Ă��O�ɂ����Ă��A���������̂͂����E���B

���Ɉ����Ε����E���A�c�t�Ɉ����Αc�t���E���A

�����Ɉ����Η������E���A����Ɉ����Ε�����E���A

�e�ނɈ�������e�ނ��E���A�������Ďn�߂ĉ�E���邱�Ƃ��ł��A

���҂ɂ��������ꂸ�A���݂ɓ˂����������������ł���̂��v�B

�i�u�ՍϘ^�v���O�P�O�|�U���Q���j�B

�Սς̂��̎��O�̌��t

�u ���Ɉ����Ε����E���A�c�t�Ɉ����Αc�t���E���A

�����Ɉ����Η������E���A����Ɉ����Ε�����E���A�e�ނɈ�������e�ނ��E���v

�͗L���ł���B

���̎��O�̌��t��ǂނ�����A

�u ���Ɉ����Ε����E���A�c�t�Ɉ����Αc�t���E�����炢�̋C���⌃�����ŏC�s���邱�Ƃ��A

�n�߂ĉ�E���邱�Ƃ��ł����v

�ƌ����Ă��邱�Ƃ�������B

�����c�����E���̂��ړI�ł͂Ȃ��B

���ꂭ�炢�̋C�����⌃�����ŏC�s���Ȃ��Ɠ����E�͂ł��Ȃ����ƌ����Ă���̂ł���B

�䂪���̒����痘�x�i�P�T�Q�Q�`�P�T�X�P�j�͂��̈��ɂ�����

�u�ᔇ�@�c�����E(�킪���̂ق�����@���ԂƂ��ɂ��낷)�v�Ɖr���Ă���B

���x�̈��̌��t�͗Սς̂��̎��O�̌��t�����p���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���x�͐ؕ��ɗՂ�ŁA

�u�c���Ƃ��ɎE���v�Ƃ����Սς̌��t�����p���A

����������E�̋��n���������Ƃ����̂ł͂Ȃ����낤���H

�i���x�̈����Q���j�B

�w�ǂ̏@���ł͏@�c��_���ΓI�Ȃ��̂Ƃ��đ��h���q����B

�@�c��_�����R�ɔᔻ������A�����Ɠ������x���Ř_���邱�Ƃ͂�邳��Ȃ��B

�Ⴆ�C�X�������ɂ����āA

�J�c���n���}�h��ᔻ�����肷��Ǝ��Y�錾���o�Ĕ��Q����邱�Ƃ����������B

���Ɉ�_���ł́A�u�o�[�~�����̑啧���j�i�Q�O�O�P�N�j�v�Ɏ������悤�ɔe���͍ۗ����Ă���B

�Ƃ��낪�T�ł͗Սψȗ����̂悤�ȑ�����E�����R�ł���B

�u�b�_�ȗ��̓`���������p���l�Ԏ�̂̎��R�ȏ@���ł��邽�߂ł͂Ȃ����낤���B

��̗ՍςƗގ��̎v�z�͉_�啶��ɂ��������悤���B

�u�Ɋޘ^�i�P�U���̕]���j�v�ɂ͎����̂悤�Ȃ��Ƃ��q�ׂ��Ă���B

��ⅉ]���u�߉ޘV�q�A���ߐ��܂ꗈ����āA���͓V���w���A���͒n���w���āA

�l�������ĉ]���A�w�V��V���B��Ƒ��x�ƁB

�_��]���A�u�䓖���������A��_�ɑŎE(�����̂�)���A

��q(����)�ɗ^���ċi�p(�����)���߁A�M�i�ЂƂ��j�ɓV���̑啽��v�i���Ɓj�߂��v

�Ɖ_�啶��̌��t���Љ��Ă���B

�_��i�_�啶��A�W�U�S�`�X�S�X�j�͉_��@�̊J�c��

���̌���\���̌������ʼn_���t�Ƃ��đ��h����Ă����T�҂ł���B

�_�啶��͕����̊J�c�߉ނɉ������A

�u��_�̂��ƂɑŎE(�����̂�)���A

��q(����)�ɗ^���ċi�p(�����)���߁A�M(�ЂƂ�)�ɓV���̑啽��v�i���Ɓj�߂��v

�Ə@���҂Ƃ͎v���Ȃ����t��f���Ă���̂ł���B

�i�u�ՍϘ^�v���O�P�O�|�U���Q���j�B

�����ł͑c���͐_�ɑ�������_�i�I���݂ł���B

�����ے肵�E�����Ƃ͑��̏@���ł͂��肦�Ȃ��B

���̈Ӗ��ŁA���̂悤�Ȍ��Дے�̎��R�Ȕᔻ���_�͏@���ɂ����Ă͒������B

���������قǐV�N�ł���B�Ȋw�҂̐^�������̑n���I���_�ɒʂ���ƌ����邾�낤�B

���R�Ȕᔻ���_�Ɣ����͗Սς̐^�ʖڂł���ƂƂ����T�̐��_���ƌ�����B

�����Łu���R�v�̈Ӗ��ׂ�ƁA

���R�Ƃ͑�����̋����E�S���E�x�z�Ȃǂ��Ȃ��ŁA

����̈ӎu��{���ɏ]���Ă���E���Ɓi���܁j�������B

����䂷�鎩�����A���Ȃ�K�R����s�ׂ��鎩�����Ȃǂ����̓��e�ł���Ƃ����B

�T�ł͎��Ȗ{���̖ʖځi���Ȃ̖{���{���j�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ�ړI�ɏC�s�ɗ�ށB

��U���Ȗ{���̖ʖځi���Ȃ̖{���j�𖾂炩�ɂ���Ɓi����������j�A

������̋����E�S���E�x�z�Ȃǂ��Ȃ��ŁA����̈ӎu��{���ɏ]���čs������B

�܂��Ɏ��R�Ǝ����i�����j���ɂ���̂ł���B

���̂悤�ɍl������T�Ǝ��R�̐��_�ɂ͐[���W�����邱�Ƃ�������B

���̎��R�̐��_��

���R�v�z�Ƃł���u�b�_�́����A�����Ɓ��������̎v�z�ɋN��������Ǝv����B

���̂悤�Ȃ��ƍl����ƑT���n�ߑ�敧���͈�_���ɂ͂Ȃ����ɐS�̍L������ȋ����ł���B

�M�҂́u���R�̐��_�v�������]�������̃z�[���y�[�W�ł����R�ɔ��������Ė���Ă���B

���̓_������T���n�߁A��敧���̐S�̍L���Ɗ���ȋ�����S����L��v���Ă���B

�ՍϘ^�̐F��ȏ����^�����`�A�^�@�����A�^�������A�Ƃ����悤��

�����܂ތ��t���p�ɂɌ����B

�Սς́u�����@�����̐l�����悹���A

���`�����A�������{�A���Z���ɂ��Ċ������n�Ȃ��B�v

�Ȃǂ̂悤�Ȍ��t����������Ă���B

�Սς̐������͂ǂ̂悤�ɉ��߂ł��邾�낤���B

�^�@�����A���`�����A�Ȃǂ̌��t�ŕ\�킳������Ƃ�

�]���̐_�o��H���s�����������d���i�p���X�d���j���w���Ă���ƍl����Ε�����₷���B

�]���̐_�o��H���s��������d���i�p���X�d���j�͔��ɔ����Ȃ��̂�

0.1�}�C�N���A���y�A�i=�P�O�|�V�`�j���炢�̑傫���ł���B

���T���ł��]�͂�������m���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

����u���`�����A�������{�ŁA���Z���Ɂi���܂鏈�����j���Ċ������n�Ȃ��v

�Ƃ����\���ł��Ȃ����낤�B

���ɕq���Ȑl�ł����������Ɋ������邩���m��Ȃ����͂����肵�Ȃ��B

�L�邩�������Ƃ��������炢���낤�B

���̖��͍��T���Ɋ���������鉺�w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�A���ӎ��]�j��\�킵�Ă����ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���w�]�͖��ӎ��]�ł��邩�����`�����Ƃ����\���ł��Ȃ����낤�B

�������͑v��ɂ�

�u�L�ł��Ȃ����ł��Ȃ��v�����̎v�z

�ɔ��W���čs���B

���̋ɔ��d����������

�u���m�I���v�̋N�����ƍl������B

���̂悤�Ȑ��E�͕��w�I�ɂ�

�u�s�������v�Ƃ��u���v�A

������

�w���ł���ƂƂ��ɗL�x

�ƌ��������d�l���Ȃ����낤�B

���ɕq���Ȑl�ł����������Ɋ�������悤�����ǂ����͂����肵�Ȃ��B

���̏ꍇ�̓n�b�L���ے�ł��Ȃ��̂�

�u�^�L�v

�ƌ��������Ȃ��B

���̂悤�ɉȊw�I�m����������ĉ��߂����

����u�^�L�v�A

�u�s�������v�ƌ����\���͏����X�b�L���ƕ�����Ղ��Ȃ�B

�T�͕��w�i���팾��j��N�w�����ł͕\���ł��Ȃ��B

�Ȋw�I�ϓ_���s���Ȑ��E�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��낤�B

�ܑc�@���i�H�`�P�P�O�S�j�Ɏn�܂��d�@�܁i�P�O�W�X�`�P�P�U�R�j

�ɂ���ċ������ꂽ�����̌��Ă͓�v�̎���A����d�J�i1183�`1260�j�ɂ���Ċ������ꂽ�B

�ނ͂��̒����u����ցv�̑�ꑥ�Ɂu���̌��āv���̗p���Ă���B

�u����ցv�͂S�W���̌��Ă�I��Ŗ���̉���Ǝ��i��j��t�������̂�

�w���m�I���x�̌��T�Ƃ��Đ��E�I�ɗL���ł���B

���̍\���́u�Ɋޘ^�v�Ɏ��Ă���B

�i�u����ցv�}�P�v���Q���j�B

�u����ցv�͂S�W���̌��Ă̓��S�����ܑc�@���ɊW���Ă���B

����͖��傪�ܑc�@���̑T���d�����Ă������Ƃ������Ă���B

����֑�ꑥ�u��B�����v�̎��グ���͖@���̕��@�Ɉ˂��Ă���B

����d�J�͂��̖����̌��Ă߂��邽�ߕs���s�x�̓w�͂����Č�����B

���̂��߂����̌��Ăɑ��ẮA���ɗ͂����߂āA�ڂ���������Ă���̂ł���B

����͌����A

�u �T�ɎQ���悤�Ǝv���Ȃ��A

���Ƃ��Ă��T��`�����c�t�B���݂����֖�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�f���炵������ɂ͈�x�O��I�Ɉӎ��������Ƃ��K�v�ł����B

�c�t�֖̊�����炸�A�ӎ�����łł��Ȃ��悤�Ȏ҂�

���ׂđ��ɜ߂�t������̂悤�Ȃ��̂ł���E�E�E

�R�U�O�̍��߂ƂW�S�A�O�O�O�̖ь��������āA�S�̂��^���̉�ɂ��āA���̖��̈ꎚ�ɎQ�����B

��������Ԓf�Ȃ����̖��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

����������ӂ̐^���ԂɔR����S�̉��ۂ悤�Ȃ��̂ŁA�f���o�����Ƃ��Ă��f���o�����A

���̂����ɍ��܂ł̈��m���o�����Ƃ���āA���Ԃ������Ă����������A

����Ə��n���A���R�Ǝ����̋�ʂ����Ȃ��Ȃ��Ĉ�ɂȂ��A

�����̐l�����������悤�Ȃ��̂ŁA����������l�Ŋ��݂��߂���ق��Ȃ��B

�Ђ����т���������Ԃ��}�R�i�܂��˂�j�Ƃ��đł��j������A

���V���n�̓����������A�܂�Ŋ։H�̑品��D��������悤�Ȃ��̂��A

���Ɉ����Ε����E���A�c�t�Ɉ����Αc�t���E���Ƃ��������B

���̐����̐^�������ő厩�݂A�����Ƌꂵ�݂̒��ŗV�Y�O���̖����Ƃ������ƂɂȂ�̂��B

���āA���N�͂ǂ̂悤�ɂ��Ă������̎����Ђ��邩�B

�Ƃ����ꎝ�Ă�͂������āA���̖��̎��Ǝ��g��ł݂��B

�����₦�Ԗ���������Ȃ�A���鎞�A�����Ȏ���߂Â���������

���@�̓����ꎞ�Ƀp�b�ƔR���オ�邱�Ƃ��낤�B�v

�i�u����ցv��P�����Q���j�B

�v��ɂ����āu�Ɋޘ^�v��u����ցv�Ȃǂ̌��ďW���o�ł�����đT�͐��������B

���Ăƌ��đT�͑v��T�̐����ƌ����悤�B

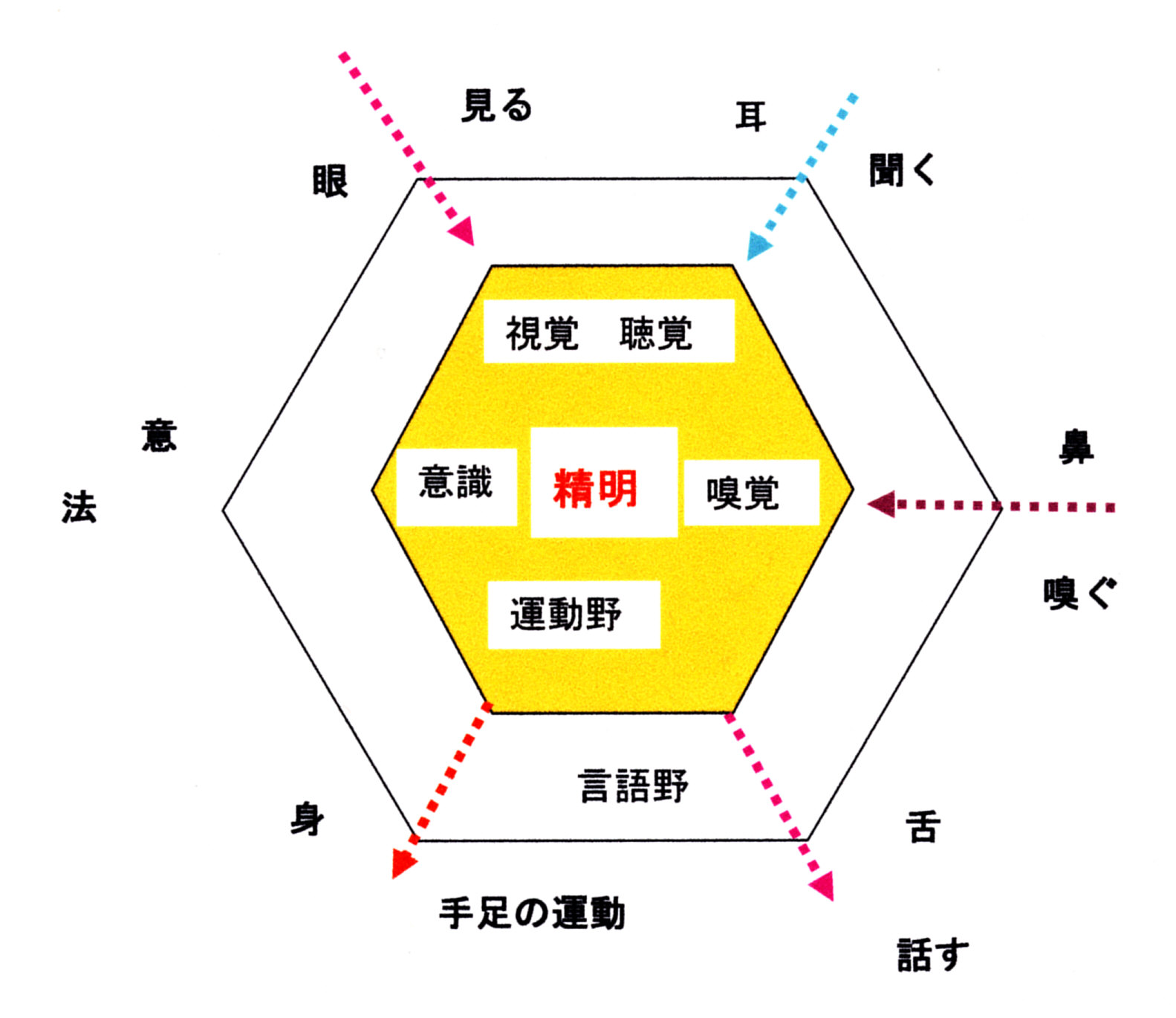

�T�̌��̐S�͘Z�c�d�\�����O�A�����A���Z�̎O�v�S����

���d�C�@�������S�A���Z�S�A����ɉ��@��^�����S�ւƁA���Ƌ��ɒP���������i�}�R�D�S�Q�Ɓj�B

�i�}�R�D�S�Q���j�B

����͗Սςɂ����Ắu���ʐ^�l�v�ƂȂ�B

�v��ܑ̌c�@���A����d�J�ɂ���āu���v�Ƃ������t(or����)�ɋA������B

�u���ʐ^�l�v�Ɓu���v�͈ꌩ�قȂ�悤�Ɍ�����B

�������A���̈Ӗ�����Ƃ���͓����ł���B

�Q�͂́u�T�Ɣ]�Ȋw�v�ł��c�_�����悤�ɁA�u���v�́u���m�I���v���Ɠ���l��������A

���T�ɂ���Ċ��������ꌒ�N�ɂȂ������w�]�i���ӎ��]�j���琶�܂��S��

�ƍl�����̓I�ŕ�����Ղ����낤�B

�u���v�S�̔��B��}�R�D�P�T�@�Ɏ����B

�}�R�D�P�U�@�ɂ����̔]�Ȋw�I���߂������B

�i�Z�c�d�o�A�d�\�̎O�v���Q���j�B

�T�Ɩ����͈ӊO�ɋ߂��Ƃ��낪����B����͖����̗��j������Η����ł���B

���������m�����̐l�ł���P���؎O���A��s�T�t�A�s��O���͎����̂悤�ɂ܂Ƃ߂���B

| �����̑c�t�� | �o�g�n�Ȃ� | ���v�N | �@�Ɓ@�тȂ� �@ |

| �P���؎O���i�V���o�J���V���n�j�@ | ���C���h�I���b�T�o�g�̃C���h�m | �i637�`735�j�@ | �w����o�x���o�����B�C���h�̃i�[�����_���@�Ō����������w�т��璆���ɖ��������� |

| ��s�T�t | ���� | �i683�`727�j�@ | �P���؎O���́w����o�x�̖�o���������B�w����o�͑`�i����j�x�Q�O�ɂ��q�����B�����݂̂Ȃ炸�A�T�A�V��A�����͓��������܂߂čL�͂Ȋw�����������l�ŁA�^�������𑊏����������̑c�t�̂P�l |

| �s��O���i�A���[�K���@�W�����j �@ | �����̊����ł͂Ȃ��C���h�̌���������������n�̍����� | (705�`774�j�@ | �P�P�O���P�S�R�����̌o�T�������B���������̊����҂Ƃ����B |

�����̒��������̊J�c�B�̊����͑T�̑n�����Ƃقڈ�v���Ă���B

�ޓ��͖����A�T�A�V��A����ʂ������K���Ă���B����͎��̂悤�ɐ����ł���B

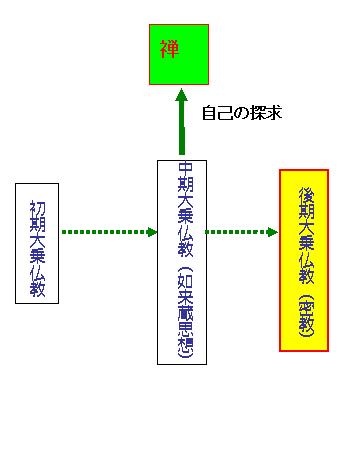

�T��������������敧���i�@�����v�z�j�ƊW������B

������敧���i�@�����v�z�j���o�ĕ���������Ƀq���Y�[������荞��

�@���������̂������i�����敧���j�ł���B

�i�����i�����敧���j���Q���j�B

����ɑ��A�@�����v�z����Ɏ��ȁi�S�j���������A

�u�b�_�́����A�����̓���i�̂��T�ł���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�����}�R�D�P�V�Ɏ����B

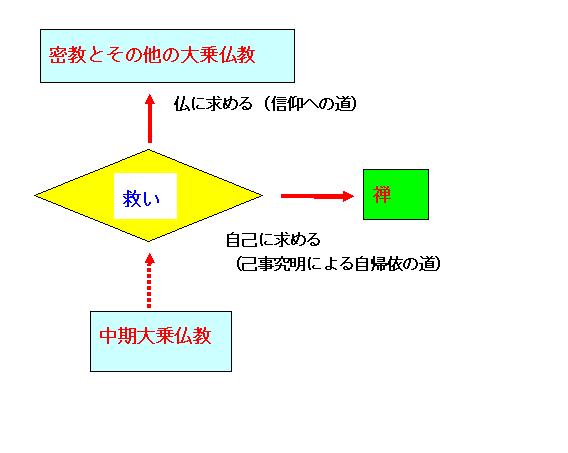

�}�R�D�P�W�Ɏ����悤�ɑT�Ɩ����ւ̕���_�͋~�������߂�����̈Ⴂ�ɂ������Ǝv����B

�@

�ʏ�̏@���Ɠ������M�ɂ���ĕ��ɋ~�������߂�̂������i�y�сA���̑��̑�敧���j�ł���B

����ɑ��Ȏ������ɂ���Ď��ȁi�����j�𖾂�ߎ��ȂɋA�˂���̂��T�ł���B

���Ƌ~���i�O�́j�ɋ��߂邩���Ȃɋ��߂邩�Ŗ����ƑT�ɕ����ꂽ�ƌ��邱�Ƃ��ł��悤�B

���̌Ȏ������̓��̓S�[�^�}�E�u�b�_�i���n�����j�́����A�ˁA���������ɒʂ���B

��敧���ɂ���Ė��H�ɖ���������������ΐ�c�i���_�j�A�肵���ƌ����ėǂ����낤�B

���̕���i�U�`�V���I�j�͓����̐l�ނ̕����̃��x�����猩�Ďd�������������Ǝv����B

�䂪���̐^���@�q�R�h�̋��`�����Ă������ƑT�͋߂��Ƃ��낪����B

�^���@�q�R�h�̋����F�@���g�����i�O�������̔ے�j�Ɓu�}���s���v�B

�u�}���s���v�́u�����s���v�Ƃ������u�O���ƕ��͖{���I�ɓ����ł����v

�Ƃ����l�����ŁA

�u��X�͖{������@���Ɠ����ł����v

�Ƃ�������B

��u�}���s���v�̋����͑T���u�O���{�����Ȃ��v�̋����Ƌ����قǗǂ����Ă���B

�䂪���̊��q�R�̂����������Ə��͍ŏ��͖����n�̎��@���T�����C�ł������B

����������ƑT�@�̋߂��W���������Ă���B

�i�����i����@���͎��Ȃɑ��Ȃ�Ȃ��j���Q���j�B

�L���ȑT�t�̑����͎R���ŏC�s�����B

�R�̐Î₳�Ɛ���C�͑T��C�s�̗��z�I���ł���B

�T�t�Ƃ��̂䂩��̏C�s�⋏�Z�̒n�����̕\�R�D�U�Ɏ����B

���̒��ő����̐l�����Z�����R�̖��O�ŌĂ�Ă���B

�����@�Z���ԉ����Ȃǂł���B

�Սς⓹���͎����̂��Ƃ��u�R�m�v�ƌĂ�ł���B

���̌��t�ɂ��T�ƎR�i�X�j�̐[���W��������B

���̂��Ƃ���T�v�z�͐X�̎v�z�ɑ�����ƌ����Ă��ǂ����낤�B

�������R���������A�R�傪����̂��A���Ƃ��ƎR�ƕ����̐[���W�������Ă���B

���݂ł��R���Ă��ďC�s����l������B�R�ƏC�s�͐藣���Ȃ��B

| �T�t | ���v�N | �C�s�i�����͋��Z�j�̒n |

| ���B���i���c�j�@ | �i�H�`536�j�@ | �@���R�@ |

| ��c�d�@ | �i487�`593 | ���R�@ |

| �O�c�m�T���@ | �i�H�`536�j�@ | �����R�@ |

| ��Ԍd�v�@ | 515�`577�@ | ��ԁi�t�R�j�@ |

| �l�c���M | �i580�`651�j | �o���R�i���~�j���R�j |

| �ܑc�O�E�@ | �i601�`674�j�@ | �ߖΎR�i���R�j�@ |

| �Z�c�d�\�@ | �i638�`713�j�@ | ���k�R�@ |

| ��ԉ����@ | �i677�`744�j�@ | ��ԁi�t�R�j�@ |

| ���s�v�@ | �i673�`741�j�@ | ���R�@ |

| �Γ���J�@ | �i700�`791�j�@ | ��ԁi�t�R�j�@ |

| �S����C�@ | �i720�`814�j�@ | �S��R�@ |

| �n�c����@ | �i709�`788�j | ��ԁi�t�R�j�@ |

| ��� | �i748�`834�j | ���R�@ |

| ��~�@��@ | �i752�`839�j�@ | ��~�R�@ |

| �C�R��S�@ | �i771�`853�j�@ | ��C�R�@ |

| ���@��^�@ | �i�H�`860�j�@ | ���@�R�@ |

| �_�啶��@ | �i864�`949�j�@ | �_��R�@ |

| ���`���@ | �i822�`908�j�@ | ���R�@ |