��g�ՍϘ^ ���D�W�R�`�W�S�@

�₤�A

�u�@���Ȃ邩����S�S�s��(����ӂ�)�̏��H�v�B

�t�]���A

�u���̖���Ƌ[(�ق�)����⑁(����)�Ɉقɂ���(����)����A

����(���傤����)�e�������B

�����A���邱�Ɣ����B

���o���̏��@�́A�F�Ȏ��������A��������(���傤���傤)�����B

�A���L��̂݁A������������Ȃ��B

���͋_��(�Ђ���)�瑼(��)�̊Ֆ���F�߂Ď��ƈׂ��B

�傢�ɍ��藹(����)����B

��(����)���L����A�F�Ȑ���˕�(���ւ�)�̋��Ȃ��B

�ӂ̕���(�ڂ�����)�A���ψ�(�˂͂�)�A��E��(������)�A

�O�g��(����)�A���q��(���傤����)�A��F��(�ڂ���)�A����(�Ԃ�)�L���B

���͈˕�(���ւ�)���y�̒��Ɍ����āA�Y����(�Ȃɂ���)�����K���B

�T��(�Ȃ���)�O���\�����A�F�Ȑ���s���@���̎��Ȃ��B

���͐��ꌶ���̐g�A�c�͐���V��u�B

���͊�(��)�����ꖺ��(���傤���傤)�Ȃ���B

���Ⴕ�������ނ�A�����ɐۂ������B

���Ⴕ�c�����ނ�A�c���ɐۂ������B

���Ⴕ���ނ邱�ƗL��A�F�ȋ�Ȃ��B

�@���������Ȃ��ɂ��v�B

���F

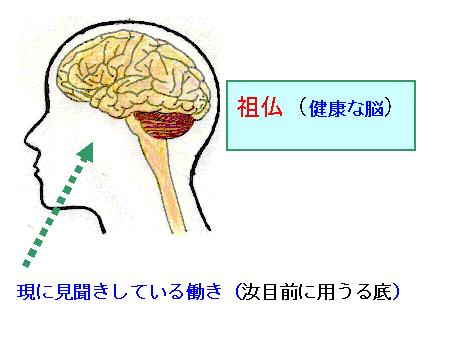

����(���傤����)�e������F���i��A�{�́j�Ƃ��̓����ł��鑊�i�q�́j�ɕ������B

�̗p�v�z�Ɋ�Â����l�����i�u�T�Ƒ̗p�v�z�v���Q���j�B

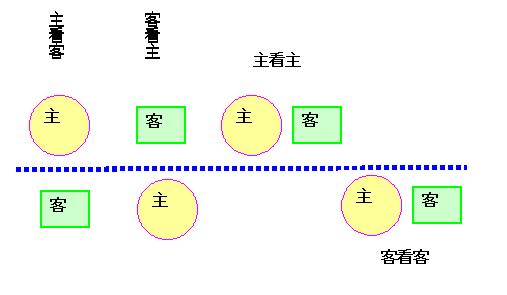

���o���̏��@�F������o���Ԃ̂����鑶�݁i�@�j�B

�˕�(���ւ�)�F������݂̍���Ɉˑ����ĕω�������̖̂������́B

�˕�(���ւ�)�̋��F������݂̍���Ɉˑ����ĕω�������̖̂����ΏہB

���q��(���傤����)�F�Ƃ炵�o�����ΏۂƂ��Ă̋��ƏƂ炵�o���q�Ƃ������ΊW�B

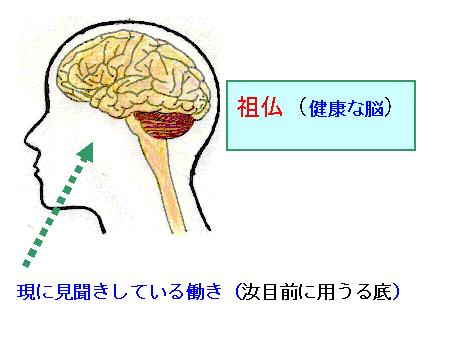

�q����ρi��j�Ƃ�����͋q�ρi�q�j�ƂȂ�B

�T�ł͂��̑��ΐ�����������i���ƒq�Ƌ�ɖY���B��q���ɖY���j��

��q����̉����邱�Ɓi���q�s��A�S����@�j�𗝑z�Ƃ���B

�̎��F����(�ق�)���B�s�p�ɂȂ������B

��u�F�r�N�V���̉���B�o�Ƃ��ċ�������ҁi�j���j�B

���͐��ꌶ���̐g�F�i�Ð^�o��t�i�U�U�T�`�V�P�R�j�́u�ؓ��́v��

�u�����̋�g���@�g�v�Ƃ������t������B

����Ɏ��������ɂȂ��Ă���

�i�u�ؓ��́v���Q���j�B

����(���傤���傤)�F��e���琶�܂ꂽ������Ƃ����j�q�B

�����F���Ƃ������B�u�S��L��v�ɂ́u��F���v�Ƃ������t��������B

�u���v���M����ΓI�Ȃ��̂Ƃ��ċ��߂�A

���ꂪ�����𑩔����閂�ɕω�����Ƃ����Ӗ��B

�₢�A

�u�S�ƐS���قȂ�Ȃ����Ƃ͂ǂ��������ł����H�v�B

�t�͉]�����A

�u���O�B�����₵�悤�Ƃ����r�[�ɐS�ƐS�̖{�̂�������قȂ��Ă��܂��̂��B

�C�s�ҒB��A�ԈႦ�ĂȂ�Ȃ��B

���ԁE�o���Ԃ̏��@�́A�F�Ȏ����͖����A�܂����������̂������B

�������̖̂����T�O���L�邾�����B

����ɂ�������炸�A

���O�B�͂Ђ����炻�̋�Ȃ�T�O�����݂�����̂Ǝv������ł��邪�A��ԈႢ���B

����͂�����݂̍���ɉ����ĕω�������̖̂������̂ɉ߂��Ȃ��B

���A���ρA��E�A�O�g�A���q�A��F�A���Ȃ�

�����̎��̂̂Ȃ��T�O�Ɍ������Ă��O�B�͉������߂悤�Ƃ���̂��B

�S�Ă̑呠�o�T���s���@������(�ق�)���ɉ߂��Ȃ��B

���͉�X�Ɠ������(������)�̐g�A�c���N�V�����m���ɉ߂��Ȃ��B

���O�B�͂����Ƃ�����e���琶�܂ꂽ�j�ł͂Ȃ����B

�������O�B���������߂�A���Ƃ������̂Ƃ肱�ɂȂ邾�낤�B�@

�������߂�A�c�Ƃ������̂Ƃ肱�ɂȂ��B

���̂悤�ɉ��������߂�A�F�ȋꂵ�݂ɂȂ���肾�B

�������߂������ł���̂���ԗǂ��v�B

���̎��O�ł́A���O�X�|�S�̍Ō�̏��ŏo�Ă����u�S�S�s��(����ӂ�)�v�Ƃ�

�����Ƃ������₩��n�܂��Ă���B

�i���O�X�|�S���Q���j�B

�Սς͂��̂悤�Ȏ���͐����������������̂�

�u�S�S�s��(����ӂ�)�v����S�����ꂽ����ł���Ƃ����B

�u�S�S�s��(����ӂ�)�v�Ƃ������t��

�v�z��T�O�Ƃ��đ�����Ɛ��i�S�̖{�́j���番�����邩��ł���ƌ����Ă���B

�Սς́u���ԁE�o���Ԃ̏��@�́A�F�ȋł����A

���̖̂����T�O��ϔO�ɉ߂��Ȃ��B

���̂悤�Ȃ��̂Ɍ������ĉ������߂悤�Ƃ���̂��B

�S�Ă̑呠�o�T���s���@������(�ق�)���ɉ߂��Ȃ��B

���͉�X�Ɠ������(������)�̐g�A�c���N�V�����m���ɉ߂��Ȃ��B

�������O�B���������߂�A�����̂Ƃ肱�ɂȂ邾�낤�B�@

�������߂�A�c���̂Ƃ肱�ɂȂ��v

�ƌ��������t��f���Ă���B

����𑼂̏@���A�Ⴆ�L���X�g���ɓ��Ă͂߂čl����ƁA

�����͕s���@������(�ق�)���ɉ߂��Ȃ��B

�������O�B���_�����߂�A

�_�Ƃ������̂Ƃ肱�ɂȂ�ƌ����Ă���ɓ������B

���̂悤�Ȕ����͈�_���ł͌����čl�����Ȃ����t�ł���B

�C�X�������ł͎��Y�ɓ����邾�낤�B

�Սς̐^�����͂��̂悤�Ȏ��R�Ȕᔻ���_�ɂ���ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B

�䂪���ɂ����č]�ˎ���A

�s���T���������Ռ]�i��(���悤����)�T�t�i1622�`1693�j��

���đT�ɂ��Ď��₵���m�ɑ�

�u�g�ǂ������ő��̂悤�ȌÂق����̑F�c�͂��������B�v�Ɠ����Ă���B

�u�Âق����v�Ƃ͂��̎��O�ŗՍς������Ă���

�u�T��(�Ȃ���)�O���\�����A�F�Ȑ���s���@���̌̎��Ȃ��v

�̌̎��i����(�ق�)���j������p�������̂Ǝv����B

�Ռ]�́u���Ă͕s���@������(�ق�)���̂悤�Ȃ��̂��B

�����ł͂��̂悤�Ȃ��̂̑F�c�͂��Ȃ��v�Ɣᔻ���Ă��邱�Ƃ�������B

���̎��O�̍Ō�̂Ƃ���ŁA�Սς́u���������߂�A�F�ȋꂵ�݂ɂȂ���肾�B

�������߂������ł���̂���ԗǂ��v�ƌ���ł���B

���O�R�|�P�ŏq�ׂ��悤�ɁA����������M�l���̎v�z��

�i�Ð^�o�@���@�n�c�����@���@���d�C�@�@�����@��^�@�@���@�Սςɗ���Ă���B

�u�S��L��v�ɂ́u�\�Ȃ����Ȃ����ƂȂ��v�Ƃ����B���̌��t�����p���Ă���B

���@�̎t�ł���S����u�����̐l�v�l�ƍl���Ă������Ƃ�������B

���̂��Ƃ�聃��������M�l���̎v�z��

��@�T�̏�������L������ꂽ�v�z�ŗՍϑT�̊�ƌ����Ă��悢���낤�B

��g�ՍϘ^ ���D�W�T�`�W�U�@

��ʂ̓Ô�u�L���āA�w�l�Ɍ����ē�(��)���A�u���͐��ꋆ��(�����傤)�Ȃ��A

�O�刢�m�_��(����������������)�ɉ����ďC�s�ʖ����āA���Ɏn�߂Đ������v���B

�u�����A���Ⴕ���͐��ꋆ��(�����傤)�Ȃ�Ɠ�����A

�Y��(�Ȃ�)�ɉ�(��)���Ă����\�N��A�S������(�����炶�傤)�̑o�ю��̊ԂɌ������A

����(������)���Ď�������B���͍���(������)�ɂ��݂��B

���炩�ɒm��ʁA�䂪�����ƕʂȂ炴�邱�Ƃ��B

�������A�O�\���\��(����)�D(����)�͐��ꕧ�Ȃ���B

�]����(�Ă��傤����)����(�܂�)�ɐ���@���Ȃ�ׂ����B

���炩�ɒm��ʐ��ꌶ���Ȃ邱�Ƃ��B

�Ðl�]���A�u�@�����g(������)�̑��́A���Ԃ̏�ɏ����ׂȂ��B

�l�̒f��(����)���Ƃ�����āA��(����)�Ɋ�(����)�������𗧂��B

���ɎO�\��ƌ����A���\���炽�Ȃ��B

�L�g�͊o��(��������)�ɔA�����T���^�`(���傤)�v

�ƁB

���F

�O�刢�m�_��(����������������)�F���ɂȂ�܂łɗv����Ƃ����

����Ȏ��ԁi�����Ƃ������鎞�ԁj�B

�S������(�����炶�傤)�F�S�[�^�}�E�u�b�_���ł̒n�N�V�i�K���B

�o�ю��̊ԁF�S�[�^�}�E�u�b�_�̓N�V�i�K���̍����o�ю��̉��ʼnE�e�����ɂ���

���ł����Ɠ`�����Ă���B

�O�\���\��D(���ゲ��)�F�_�i�����ꂽ���̎O�\��Ɣ��\�̗D�ꂽ����

�i�u���Ƃ͉����H�v���Q���j�B

�]����(�Ă��傤����)�F�Ñ�C���h�̐_�b�I�����B

���̑��ʂ̎��ɂ͓V��艺������ւ�]���đS���E������ƍl����ꂽ�B

�Ðl�F����̋��m�őT�ɂ��ʂ��Ă�����(��)��m�i�S�X�V�`�T�U�X�j�B�P�d��m�Ƃ��ĂԁB�@

���g(������)�F�S�̐g�B�@

�f��(����)�F�l�͎��犮�S�ɋɋA����ƍl���鋕���_�B�@

�o��(��������)�F�u�b�_�̂��Ƃ�ڊo�߂��l�A�����͊o�҂ƌĂԁB�@

�����T���^�`(���傤)�F�����ʎ�o�̌o��

�u��̏����𗣂ꂽ��������Ɩ��Â��v�Ɋ�Â��Č����Ă���B�@

�����ۂ߂������̖V��̒��ɂ́A�C�s�҂Ɍ������A

�u���͋��ɂ̊����ł����B

�O�刢�m�_��(����������������)�Ƃ��������ԏC�s��������ς����A

�n�߂Đ������ꂽ�v�ƌ����҂������B

�u���O�B�A�������͋��ɂ̊����ł���ƌ����Ȃ���A

�ǂ����ĂW�O�̎��N�V�i�K���̍����o��(���炻������)�̊Ԃ�

���ɐQ�Ď���ł��܂����̂��B

���͍������ɂ��邾�낤���B

����ł͂�����킩�邾�낤�B������X�̐����Ɠ����Ȃ̂��v�B

����ł����O�B���A

�u���͏\���\��D(���ゲ��)�Ƃ�����l�ɂȂ������������ꂽ�����v

�ƌ��������m��Ȃ��B

����Ȃ瓯�����������Ƃ����]����(�Ă��傤����)���@�����낤���B

����ł͂����肷�邾�낤�B�����܂����̐g�ł��邱�Ƃ��B

�Ðl���]�����A�u�@���̑S�g�ɋ��鐐���́A�l�X�̎v������ɉ����邽�߂ł����B

�l�X���f���ɗ����邱�Ƃ�����āA���ɕt���������ɉ߂��Ȃ��B

�O�\���\��D�ƌ����Ă����̖̂����ɉ߂��Ȃ��B

�u�b�_�̓��̂͌��̖{�̂ł͂Ȃ��B

�����������^�̊o��(��������)�Ȃ̂��v���B

���ɂ��āA�Սς�

�u�w���͋��ɂ̊����ł���B�O�刢�m�_���Ƃ��������ԏC�s��������ς��ʁA�n�߂Đ��������̂��x

�Ƒ�敧���̓`���I�����Ɋ�Â��ċc�_����҂����邩���m��Ȃ��B

�������A�����͂����͎v��Ȃ��B�v

�ƌ����B

���̐_�i���ɑ��Ă��A�Սς́A�u�������͋��ɂ̊����ł���ƌ����Ȃ�A

���́A�ǂ����ĂW�O�̎��N�V�i�K���̍����o���̊Ԃʼn��ɐQ�Ď���ł��܂����̂�?�v

�Ƌ^���悵�Ă���B

������X���ʂ̐l�Ԃ̐����Ɠ����ŋ��̐g�ł���A���̐����Ƃ����O�\���\��D�����̖̂����ɉ߂��Ȃ��B

�u�����������^�̎p�v���ƌ����B

�����ŗՍς͓`�������ɔ����Ȃ��Ǝ��̕��ɘ_��W�J���Ă���B

�u�������R�ŐV�N�Ȕ��z�͍����I�Ő����͂������v�B

�����ł�

�u�����������^�̊o���v�ł���v���������������Ă���̂����ڂ����B

���������Ƃ͍��T���Ɋ�������������w�]�i���ӎ��]�j�𒆐S�Ƃ����]���w���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�i�u�T�Ɣ]�Ȋw���̂P�v���Q���j�B

10-3��g�ՍϘ^ ���D�W�V�`�W�X�@

���A���ɘZ�ʂ���A����s�v�c�Ȃ���B

��̏��V�A�_��A���C���A��͋S�������_�ʂ����B

���ɐ��ꕧ�Ȃ�ׂ����B

�����A���邱�Ɣ����B

�_(��)�����C���̓V���(�Ă����Ⴍ)�Ɛ키���@�����A

��s��Ĕ����l����ő���̂��āA�X)��(������)�̍E���ɓ����đ�(����)���B

���ꐹ�Ȃ邱�Ɣ�(��)�����B

�R�m����(��)���鏊�̔@���́A�F�Ȑ���ƒʈ˒�(����������)�Ȃ��B

�v�ꕧ�̘Z�ʂ̔@���͑R�炸�B�F�E(��������)�ɓ����ĐF�f���炸�A

���E(���傤����)�ɓ����Đ��f���炸�A���E�ɓ����č��f���炸�A

���E�ɓ����Ė��f���炸�A�G�E(��������)�ɓ����ĐG�f���炸�A

�@�E�ɓ����Ė@�f���炸�B

���ȂɘZ��̐F�������G�@�̊F�Ȑ���Ȃ�ɒB������A

���̖��˂̓��l���q��(����)���邱�Ɣ\�킸�B

������](������)�̘R��(�낵��)�Ȃ��嫂��A�ւ�����n�s�̐_�ʂȂ��B

���F

�Z�ʁF�Z�_�ʂ̂��ƁB

�Z�_�ʂƂ͐_���ʁA�V��ʁA�V���ʁA�h���ʁA���S�ʁA�R�s(�낶��)�ʁA

�̘Z�̐_�ʗ͂������B

���E��F�̎��_�ʗ͂Ƃ����B

��̏��V�F�V��E�ɏZ�ސ_�X�B

�����̓C���h�̖����M�̐_�X���̌�@�_�Ƃ��Ď����ꂽ�B

���C���F��ɒ�ߓV�Ɛ키���_�B�A�X���B

��͋S�F��S���̐_�B

�V���(�Ă����Ⴍ)�F��ߓV�i�C���h���_�j�̂��ƁB

�V���_�i���������̂ƌ����{��R�̒���ɂ���g�E���V(�Ƃ���Ă�)�ɏZ�ށB

�X��(������)�F�@�̎��B

�X��(������)�̍E���ɓ����đ�(����)��F���C���͒�ߓV�Ɠ����Ĕj��

�@���̍E�̒��ɓ����ĉB�ꂽ�Ƃ����_�b�Ɋ�Â��Ă���B

�ƒʈ˒�(����������)�F�ƒʂƂ͋ƕ�ɂ���ē���ꂽ�ʗ́A

�˒ʂ͎�p����Ȃǂɂ���ē���ꂽ�ʗ͂̂��ƁB

�S����C�͐_�ʗ͂̂Ȃ���F�������z�����l�ł���A

�ł��s�v�c�Ȑl�ƍl���Ă����i�S��L�^�j�B

�Սς�����Ɠ����l���ł���B

�F�E(��������)�F�F�Ƃ͐g�̂��\�����镨���̂��ƁB

�������������^���p�N����ؓ��ȂǓ��̂��\�����鐶�̍����q�̐��E�B

���˂̓��l�F�����ɂ��ˑ����Ȃ��^�̎��ȁi���]�j

�i�㓰�R���Q���j�B

���](������)�F�F�i�����j�A��A�z�A�s�A���̌܂̏W�܂�B

�S�g���\�����鐸�_�ƕ����̂���

�i��X�́u���n�����v�̌��]������Q���j�B

���](������)�̘R��(�낵��)�F���](������)���琬�藧���g�B

�n�s�̐_�ʁF��n���s���_�ʎҁB

���O�B�́u���̎��Z�_�ʂ͕s�v�c���v�ƌ��������m��Ȃ��B

��̏��V�A�_��A���C���A��͋S���܂��_�ʗ͂������B

������Ƃ����Ĕނ�������ƌ����邾�낤���B

���O�B�A�v���Ⴂ�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���C�����V���(�Ă����Ⴍ)�Ɛ���Ĕs�ꂽ���A

�����l����ő��������A��āA�@���̍E�̒��ɓ����ĉB�ꂽ�ƌ������B

����͕��Ɠ����_�ʗ͂ł͂Ȃ����B

�������A���킵���������̂͊F�}�W�b�N�̂悤�Ȃ��̂ɉ߂��Ȃ��B

���̐^�̘Z�_�ʂƂ͂��̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B

�F�E�ɓ����Ă��F�f���炸�A�܂����E(���傤����)�A���E�A���E�A�G�E(��������)�A

�@�E�̘Z���ɓ����Ă�����ɘf�킳��Ȃ��B

���̂��߁A�F�������G�@�̘Z������Ŏ��̂��Ȃ��ƌ��ɂ߂���A

�����ɂ��ˑ����Ȃ����̓��l�𑩔����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�ނ������](������)�̐S�g�Ƃ����ϔY�̌ł܂�ł����Ă��A

��n���s���_�ʎ҂Ȃ̂��B

�O��̎��O�P�O�|�Q�ɑ����A���̎��O�ł����Ƃ͉����ɂ��ďq�ׂĂ���B

�Սς́u���Ƃ͘Z�_�ʂ������\�͎҂▂�p�҂̂悤�Ȑ_�ʗ͂����҂ł͂Ȃ��v�ƌ����B

���̐^�̐_�ʗ͂Ƃ͐F�������G�@�̘Z������Ŏ��̂��Ȃ��ƌ��ɂ߁A

�����ɂ��ˑ�������������Ȃ����Ƃł���A���Ƃ͂��̂悤�Ȑ_�ʗ͂��������đ�n���s�����R�Ȑ_�ʎ҂ł���

�ƌ����Ă���B

�Սς��Ō�Ɍ����Ă���u�n�s�̐_���v�Ƃ������t����n�ɍ��������Ƃ������A�����ɂ������I�ȕ\���ƌ����邾�낤�B

10-4��g�ՍϘ^ ���D�W�X�`�X�O�@

�u�����A�^���͖��`�A�^�@�͖����B

���͋_��(�Ђ���)�猶��(����)�㓪�ɁA��(��)����(��)���l(�悤)����(��)���B

��(����)�����ߓ���҂��A�F�Ȑ����ς̐���(������)�A

���тɐ���^���Ȃ炸�A����O���̌���(����)�Ȃ��B

�v��^�̊w���l�̔@���́A���тɕ�����炸�A��F��������炸�A

�O�E�̎ꏟ����炸�B

�P�C�R�ƒE(�����˂�ǂ�����)���āA���ƍS��炸�B

�����|�����Ƃ��A���X�ɋ^�킸�B

�\���̏������O���Ƃ��A��O�S�̊얳���A

�O�r(����)�n��(������)�ڂɌ����Ƃ��A��O�S�̋��ꖳ���B

���ɉ�(��)���Ă����̔@���Ȃ��B

��ꌩ��ɁA���@�͋ɂ��ĕς���Α����L�A�ς�����Α������B

�O�E�B�S(�����䂢����)�A���@�B��(�܂�ڂ��䂢����)�Ȃ��B

���Ȃɖ���(���(�ނ�����)�A�����c����J�����B

�B�������A�ڑO�������@��̐l�̂ݗL���āA�ɓ����ďĂ����A���ɓ����ēM�ꂸ�A

�O�r(����)�n��(��������)�ɓ�����A

����(����)�ɗV�Ԃ��@���A��S�{���ɓ����ā@����������B

���ɉ�(��)���Ă����̔@���Ȃ��B

������̖@������Ȃ��B

���Ⴕ���������}�܂A�����C��(���傤��������)�ɒ��������B

�ϔY�͐S�ɗR�邪�̂ɗL��A���S�Ȃ�ΔϔY�����S����B

���ʎ摊��J�����A���R�ɓ����{�k�Ȃ��B

���A�T�C�g�g�n(�ڂ����͂͂�)�Ɋw������Ƌ[�����A

�O�_���̒��ɉ����Ă��Ƃ��A�I�ɐ����ɋA�����B

�@���������ɂ��āA�p��(�������)�̒��Ɍ�����

ଊp��(���傤�����Ƃ�)�ɋr�������č�����ɂ��v�B

���F

�P�C�R�ƒE(�����˂�ǂ�����)�F��(�Ђ�)��͂邩�ɔ�����o�邱�ƁB

�O�r�n��(��������)�F�O�r�Ƃ͒n���A��S�A�{���̎O�����̂��ƁB

�O�����͒n���Ɠ������ƌ����Ӗ��Ō����B

�O�E�B�S(�����䂢����)�F�O�E�i�F�E�A�~�E�A���F�E�j��

�S�����������̂��Ƃ����Ӗ��B

���@�B��(�܂�ڂ��䂢����)�@�F���@�i�S�Ă̑��݁j�͐S�����������̂�

�Ƃ����B���_�̍l�����B

����Ō����ΗB�]�_�I�l�����ɑ�������B

�T�͎O�E�B�S(�����䂢����)�A���@�B��(�܂�ڂ��䂢����)�Ƃ����l���������B

�������(�ނ�����)�A�����c����J����F

�O�c�m�T���̒����u�M�S���v�ɂ́u������A�����c����J�����v�ƌ�����

�i�u�M�S���v���Q���j�B

��Ԃ͊�a�ɜ�����l���Ɍ��錶�̉ԁB

�����͊�̏��łƉΉԂ��U��A���̉ΉԂ̂��Ƃ��Ƃ�������B

���̂̂Ȃ����Ƃ̚g�B

�ɓ����ďĂ����A���ɓ����ēM�ꂸ�F

�u�S��L��v�ɂ́u�\�n�̕�F�͐��ɓ����ēM�ꂸ�A�ɓ����Ă��Ă����B

�������A���͂����łȂ��A�����A�@

�Ă��悤�Ǝv������Ă����A�M��悤�Ǝv������M����v

�Ƃ���B�@�S�䂪�\�n�̕�F�ɂ��Č����Ă��邱�Ƃƈ�v����B

�T�C�g�g�n�i�ڂ����͂͂��j�ɁF�e���̕��ւ���Ă����ӂ��ƁB

����(����)�F�ԉ��B

�O�r�n���i���������j�ɓ�����A���ρi����j�ɗV�Ԃ��@���F

�u�ۖ��o�v��F�s�i��\��ɂ�

�u���̑T��ɍ݂�Ă͒n���̑z�̔@�����A

�����̒��ɉ����Ă͉��ς̑z�̔@�����A�D�D�D�v�Ƃ���B

���Ⴕ���������}�܂A�����C���i���傤��������j�ɒ��������B

�ϔY�͐S�ɗR�邪�̂ɗL��A���S�Ȃ�ΔϔY�����S����B

���ʎ摊��J�����A���R�ɓ����{�k�Ȃ�F

������k������̐_�فE�����̍��m�a���i�S�P�W�`�T�P�S�j��

�u���]�v�Ɍ��������B

�u�����������������}�߂A�����̊C�ɕ������邾�����B

�ϔY�͐S�������̂ł��邩��A���S�ł���Ȃ�ΔϔY�ɔ����邱�Ƃ͂Ȃ��B

�p�`(������������)�ʂ��邱�Ƃ��Ȃ��A���R�ɓ��邱�Ƃ��ł����B�v

�Ƃ����Ӗ��B

�p�сF�C�T�C�s�m���W�܂铹��B

ଊp���i���傤�����Ƃ��j�ɁF�Tଁi���傤�j�i���T�p�̑�j�̏�ɁB

�u���O�B�A�^�̕��ɂ͌`�������A�^�̖@�ɂ͑�(������)�͖����B

����ɂ�������炸�A���O�B�͂Ђ����猶�̂悤�Ȃ��̂��A���ꂱ��v���`���Ă����B

���Ƃ��^�̕��̂悤�Ȃ��̂����߂邱�Ƃ��ł����ɂ��Ă��A

����Ȃ��̂͊F�Ȗ�ς��������悤�Ȃ��̂ŁA�����Đ^�̕��ł͂Ȃ��B

����Ȃ��̂͊O���̌������B

�^�̏C�s�҂́A�����ĕ���F�߂Ȃ��B

��F�∢�������F�߂��A���̐��ŗL�����Ȃ��̂���Ƃ��Ȃ��B

����Ȃ��̂���Ƃ�͂邩�ɒ����ĊO���Ɉˑ����邱�Ƃ͂Ȃ��B

���Ƃ��V�n����������Ԃ��Ă����̐M�O�ɕς��͂Ȃ��̂��B

���Ƃ��ނ̖ڂ̑O�ɏ\���̏����������Ă��A��������Ȃ����A

�O�r�n��(��������)���p�b�ƌ������A����������Ȃ��B

�ǂ����Ă��̂悤�ɂȂ�̂��낤���B

�킵������ƁA�S�Ă̑��݂͋ł����ď�������ŗL�ɕς�����A���̂܂܂ł����B

���̖����̐��E�͗B���S�ӎ��ɂ���đ�����̂ł����B

���⌶�A�̉̂悤�Ȏ��̂̂Ȃ����̂ɐS��ς킷���Ƃ͂Ȃ��̂��B

�C�s�ҒB��A���ڂ̑O�Œ��@���Ă���l�������L�����A

�ɓ����Ă��Ă����A���ɓ����Ă��M��Ȃ��B

�O�r�n��(��������)�ɓ����Ă��A�ԉ��ɗV�Ԃ悤�����A

��S�{�����ɗ����Ă��ꂵ�݂��邱�Ƃ͂Ȃ��B

�ǂ����Ă��̂悤�ɂȂ�̂��낤���B����͉���������̂��������炾�B

�a�����w�����������������}�߂A�����̊C�ɕ������邾�����B

�ϔY�͐S�������̂ł��邩��A���S�ł���Ȃ�ΔϔY�ɔ����邱�Ƃ͂Ȃ��B

�p�`(������������)�ʂ��邱�Ƃ��Ȃ��A���R�ɓ���̓��ł���x

�ƌ����Ă��邶��Ȃ����B

���O�B�A�e���ւ���Ă����ӂ��Ɗw�ԂȂ���A

�i���ɖ����̐��E���甲���o�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����B

������͖����ʼn��̑���������A

�m���̑T�(���傤)�̏�ɍ����Ă��������܂����B

�O��̎��O�P�O�|�P�A�Q�A�R�ɑ����Ă��̎��O�ł����Ƃ͉����ɂ��Ę_���Ă���B

�Սς́u�^�̕��Ɩ@�����`�A�����ł���B����ɂ�������炸�A���̂悤�Ȃ������A�l���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƌ����B

�����v�z��N�w�ɂ���ċ��ߎv���`���͖̂�ϑT�ł���O�����B

�^�̏C�s�҂́A���������A��F�A�������ȂǗL�����Ȃ��̂��O�ɋ��߂邱�Ƃ͂��Ȃ��B

�S�Ă̑��݂͋ł������A�����̐��E�͗B���S�ӎ��i�]���ӎ��j�ɂ���đ�����B

���⌶�A�̉̂悤�Ȏ��̂̂Ȃ����̂ɐS��ς킷���Ƃ͂Ȃ��v�ƌ���

�i�u�Սς��������Ɠ��m�I���v���Q���j�B

�Սς̂��̍l�����͗B���v�z�Ɠ����ł���A����ł��B�]�_�I�l�����ɑ������Ă��邾�낤�B

�Սς���Ԍ��������̂́A

�u�C�s�ҒB��A���ڂ̑O�Œ��@���Ă���l�������L�����A�ɓ����Ă��Ă����A���ɓ����Ă��M��Ȃ��B

�O�r�n��(��������)�ɓ����Ă��A�ԉ��ɗV�Ԃ悤�����A��S�{�����ɗ����Ă��ꂵ�݂��邱�Ƃ͂Ȃ��B

���̂��Ƃ����A����������̂��������炾�B

�������������}�߂A�����̊C�ɕ��������B

�ϔY�͐S�������̂�����A���S�ł���Ȃ�ΔϔY���āA���R�ɓ���̓��ł����B

�����ʼn��̑�������Ȃ��̂���Ԃ悢�v

�Ƃ����㔼�����ɂ��邾�낤�B

�����ŗՍς������u���ڂ̑O�Œ��@���Ă���l�v�Ƃ��]�i�����ʐ^�l�j�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��낤

(�㓰�R���Q��)�B

�������A�i���ʐ^�l�j�̐����Ƃ��āu�ɓ����Ă��Ă����A���ɓ����Ă��M��Ȃ��v

�ƌ����Ă���̂͌���̉�X���猩��Ǝ�����Ȃ��l�����ł���B

�u�i���ʐ^�l�j���ɓ����Ă��Ă����A���ɓ����Ă��M��Ȃ��v�ƌ����̂́A

�ǂ�ȋ��ɂ����Ă��ς������������R�ȐM�O���g�I�ɕ\�킵�Ă���ƍl������B

����̉�X�͔]�͉��Ղ����Ƃ�m���Ă���B

��X���A�u�]�i���ʐ^�l�j�͓��̂Ɠ����悤�ɁA�ɓ�������Ă��A

���ɓ����ēM�ꂽ��A���ł����̋@�\�������v�ƌ�����̂�

����Ȋw�̍����I�m�������邽�߂ł���B

�Սς�����������͖����Ñ�ł���̂ŁA���̂悤�Ȓm���͂Ȃ��B

���̂��߁A�u�ɓ����Ă��Ă����A���ɓ����Ă��M��Ȃ��v�Ǝ����Ƒz���Ɋ�Â��ĕ\�������Ǝv����B

����ɑ���

�u�O�r�n���ɓ����Ă��A�ԉ��ɗV�Ԃ悤�����A

��S�{�����ɗ����Ă��ꂵ�݂��邱�Ƃ͂Ȃ��B

���̂��Ƃ����A����������̂��������炾�B�v

�Ƃ����Սς̌��t�������[���B

����͉��w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�̊������ɂ��]������̕���ƊW���Ă���Ǝv����B

���T�ɂ���ĉ��w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�������������

�`�P�O�_�o��Z���g�j���_�o�������������E�G���h���t�B���A�h�[�p�~���A�Z���g�j���Ȃǂ����傳���

�i�u�T�Ɣ]�Ȋw���̂P�v���Q���j�B

�����̔]���z�������̕���ɂ���Ĕ]�͉������������炮�B

���̎��A�D�������̖{�ɂȂ�G���̂����炮�̂Łu����������̂������v��ԂɂȂ�B

���̎��A���T�C�s�ɂ���ē�����

�]������̕���ɂ�����y���Ê������N�Ȕ]�����܂��ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

���̂悤�ɔ]�����N�ɂȂ�ƁA

�u�O�r�n��(��������)�ɓ����Ă��A�ԉ��ɗV�Ԃ悤�����A��S�{�����ɗ����Ă��ꂵ�݂��邱�Ƃ͂Ȃ��v

�ƌ����悤�ȑO�����łƂ���Ȃ��l���������Ă�悤�ɂȂ�B

�Սς������A�u�ϔY�͐S�������̂������A

���S�ł���Ȃ�ΔϔY���āA���R�ɓ���̓��ł����v

�Ƃ͍��T�ɂ���ē��������K�ȐS�̏���������Ă���Ɖ��߂ł���B

���w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j���������������N�Ȕ]�͍��T�ɂ���Đ��܂��B

���w�]�͖��ӎ��]�ł���B

����͗Սς����̎��O�ŋ�������u�^���͖��`�A�^�@�͖����v�A�u���v�A�u�����v�Ȃǂ̌��t�����܂������ł���

�i�u�Սς��������Ɠ��m�I���v���Q���j�B

�����Œ��ӂ��ׂ��́A�Սς���������u�����v��

�������Ȃ��ł̂�т��炷���Ƃł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B

���T�C�s�ɂ���Ĕ]��������������]�i��]�Ӊ��n�j�����艻����B

����ɂ���ăX�g���X����J������A���N�Ȕ]�Ɏ��邽�߂ɂ�

�������C�s���K�v�ł���B

�������Ȃ��ł̂�т��炷�����ł͂����Ȃ�Ȃ��B

���ہA�ՍϘ^�́u�s�^�v�ɂ́A�Սς͉��@�̉��Łu�s�Ə����v�ɏC�s�����Əq�ׂĂ���B

�Սς������̎v�z�ɒH��t���܂łɂ́A�������C�s�ɏW���������Ƃ��z�������̂ł���B

�����Œ��ӂ������̂͗Սς������u�ڑO�������@��̐l�v

�Ƃ͑�]�V�玿�𒆐S�Ƃ����w�]�i���ʈӎ��]�����m�]�j�����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B

���T�ɂ���ĉ��w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�������������B

���ꂱ���������i�����ʒq�j�̒��S�ƂȂ�B

�P�ɗ��m�]�i��]�O���t�����ʈӎ��]�j���g���đT�w�E�v�z�I�E�N�w�I��

�������Ă��T�̖{���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B

���T�C�s�ɂ���Đ��܂�����w�]�̊������Ə�]�̈��艻�ɁA�T�̖{��������Ǝv����B

�i�T�Ɣ]�Ȋw���Q���j�B

��g�ՍϘ^ ���D�X�Q�`�X�S�@

�����A�@(��)���������w�l�̗�����L��A��q�������������A

�ւ����q�̌�L���āA�O���̑P�m����ق��B

�w�l�ɉӂ̋@��(������)�̌�H��_�o(�˂��)�����A

�P�m���̌��p���Ɍ����ăU���߂��āA����(��)��⎯(��)�炸��Ɗł�����B

���Ⴕ���ꋫ�Ȃ邱�Ƃ�����������A

�c�����ĕւ��B�q��(��������)�ɝe��(�ق�����)���B

�w�l�֑�(���Ȃ�)���q��Ȃ��B

�R���ɕւ��P�m���̌����(����)�ށB�ˑO(������)�Ƃ��ĔV��D���B

�w�l�]���A��q�Ȃ�ƁA�����P�m�����B

�����]���A��傢�ɍD��(������)�����炸���B

�P�m���̔@���́A�ӂ̋���q(���傤������)��c�o�����A

�w�l�̖ʑO�Ɍ�(��)���ĘM���B

�O�l�ٓ�(�ׂ�Ƃ�)���āA����(����)�Ɏ�ƍ�(��)���ċ��f(���傤�킭)�����B

�P�m���֑�(���Ȃ�)�����g�������B�w�l�ւ������B

�P�m���܂���؍��ʂ̌�H�̒��ɓ����ĝ��o(�͂��ڂ�)���B

�w�l�]���A�D��(������)�����炴��V�Óz(�낤�Ƃ���)���B

�P�m���V���ĞH���A�^���̓������B

�����̑P�m���̔@���́A�א���ق����B

�w�l�������ĕ��(�ڂ����˂͂�)�A�O�g�̋��q��₦���A

�ИV�t(���낤��)�͕ւ����̗^(����)�ɉ��(������)���B

���̊w�l�ɔl��(�߂��Ⴍ)�����āA�ւ��_��c���đ���ł��A

���ɗ�x(�ꂢ��)�����A���B

���琥���P�m����(�܂Ȃ�)�����A������(����)�邱�Ƃ��B

��ʂ̍D��(������)�����炴��Óz�L���āA���������w�������悵�A

�����D�݉J���D�݁A���ĘI�����D���B

���ł�A���ъ�s(��������)���L��B����(���Ⴑ)�@������B

�w�l������āA�֑�(���Ȃ�)���S�����B

���̔@���̗�(������)�́A���ׂĐ����ς̐�����(�����݂�����傤)�B

��(��)�̍D�w�l�ɃA�N�A�N(��������)�Ɣ��������A

�ИV�Óz(���낤�Ƃ���)�A���̓V���̐l��f�����ƌ�����B

���F

�@��(������)�̌�H�F���킭�̂���]���B

���p���F����A�����B

�U���߂���F�˂��o���B

�B�q��(��������)�F�֒فB

�q��Ȃ�F�f���ɂȂ�B

�D��(������)�F���̂̂����߁B

����q(���傤������)�F�F���̑ΏۂƂȂ���́B

���E�̕i���Ƃ��A���ɂ���ԖA���U�̂悤�ȕ��B

����(����)�ɁF���A���X�ɁB

���o(�͂��ڂ�)���F�����������B

�V�Óz(�낤�Ƃ���)�F�V���ڂ�V��B

�ИV�t(���낤��)�F�Жڂ̘V�t�B����(�����߂���)�̘V�t�A��̖����V�t�B

���ъ�s(��������)���L��F���т��ǂꂭ�炢�c���Ă��邾�낤���B

�����A�Ԉ�����@���������A���т�����������Ƃ������M���������B

���̂��߁A���̂悤�ȕ\��������B

�S�����F�m�C���[�[�ɂȂ�B

�A�N�A�N(��������)�Ɣ������F������������B

���O�B�A��������C�s�҂�����ė����A

�����ƏC�s�҂��Ζʂ��ⓚ�����킷���Ƃ��l���Ă݂悤�B

���̌�C�s�҂͂����������������o�����A

�ڂ̑O�̘a���i�����j�̗͗ʂ����݂悤�Ƃ����B

�C�s�҂͂��킭���肰�Ȍ��t�������o���āA�a���̌���ɓ˂��t���A

�u�����A�a������A���ꂪ������܂����v

�ƌ����Ęa���������B

�a���͂��ꂪ�������������Ƃ���T�蓹��ƒm�������A

�������������ŕ֒قɕ��荞���B

����ƏC�s�҂͂����܂����ƂȂ����f���ɂȂ��B

���ꂩ��ނ͘a���̋��������߂��B

�a���͑O�Ɠ����悤�ɏC�s�҂����j���D������ċ����Ȃ��ƁA�C�s�҂��A

�u�f���炵���I�������͓V���̑�a�����v

�ƌ����B

����ƁA�a����

�u���O����͂��̂̂����߂������������Ă��Ȃ��ȁv

�Ɖ]���B

���̘a�����^�̑P�m���ł���A�����߂��ɂ��镨�����o���A

�C�s�҂̖ʑO�łЂ˂����Č������B

�C�s�҂͂��̈Ӑ}��������ƁA����̓I�ɂ��Ȃ����A

����ɘf�킳��邱�Ƃ͂Ȃ��B

�����Řa���͖{�g�̔���������\�킵�Č�����ƁA�C�s�҂͂��������ꊅ�����B

�a���͍��x�͂����Ȍ��t�ŏC�s�҂�h���Ԃ��B

�C�s�҂�

�u���̂̂����߂�������Ȃ��V���ڂ�V�傾�ȁv

�ƌ������A

�a�����A

�u���O����͐^�̏C�s�҂��v

�Ɗ��S�����悤�ɖJ�߂��B�@

�Ƃ��낪�A�����̏����̎w���ҒB�̑����́A�א�����������͂��Ȃ��B

�C�s�҂����āA��ρA�O�g�̋��q�Ȃǂɂ��Ď��₷����A

�߂���a���͒����ɂ�������������t���ĉ�������B

����ɖ������Ȃ��C�s�҂ɔᔻ����l���悤���̂Ȃ�A�����_��������A

�u���O�͖���Ȃ��Ƃ������z���v

�Ƒł̂��B

���̂悤�Ȏw���҂͌��X�w���҂Ƃ��Ă̊�(�܂Ȃ�)�͖������A

�C�s�҂����鎑�i���Ȃ��̂��B

�܂��A���̂̂����߂����Ȃ��V�傪���āA�E�⍶�A����Ƃ��邭�������ς��A

�����V�C���A�����J���A�������Ă��A�����I�����Ɛ�������B

���邪�����A����Ȏw���҂̔��т͔��������A�������{���c���Ă��Ȃ����낤�B

�ޓ��Ɏw���҂Ƃ��Ă̋@����͗ʂ����邾�낤���B

�C�s�҂͂�����������Ȃ����߁A�m�C���[�[�ɂȂ��Ă��܂��̂��B

���̂悤�Ȏw���ҒB�͊F��ς�d���ω��̗�(������)���B�܂Ƃ��ȏC�s�҂����A

�u���̔n���V�傪�܂��V����f�킵�Ă���v

�Ƌ����邾�����B

�����ł͑T�̎w���҂ƏC�s�҂̖ⓚ���Ƃ��ċ�̓I�ɏグ�Ă���B

�����ʂ��Ďw���҂̂������������Ă���B

�����ŋ�����ꂽ��b�Ⴉ��Սς�����������̑T�C�s�̎��Ԃ��_�Ԍ�����B

���Ɍ㔼�ł̓��x���̒Ⴂ��ϑT������t�Ƃ̗l�q���f���ċ����[���B

��g�ՍϘ^ ���D�X�U�`�X�V�@

�����A�o�Ǝ��͊�(����)���w����v���B

�_���R�m�̔@���́A�����](��)���Ĕ���(�т�)�̒��Ɍ������ĐS��(��)���A

�����]���Čo�_��q��(����Ƃ�)���B

��A���ɐ���ϐ��̖�A�\���̐��Ȃ邱�Ƃ�m���āA���ɔT���ꎞ�ɝe�p�����A

��������K���T�ɎQ���B

��A��P�m���ɋ����āA���T(�͂���)�ē��ᕪ���ɂ����A

�n�߂ēV���̘V�a�����������đ��̎א���m���B

���ꖺ����(���傤���傤��)�ɂ��ĕւ����ɂ��炸�A

�҂��Đ���̋��������āA�꒩�Ɏ����(���傤)���B

�����A��@�@(�ɂ�ق�)�Ɍ�������Ɨ~��(�ق�)����A�A���l�f���邱�Ɣ����B

���Ɍ������O�Ɍ����āA����(�ق����Ⴍ)����Εւ��E���B

���Ɉ�(��)���Ă͕����E���A�c�Ɉ����Ă͑c���E���A�����Ɉ����Ă͗������E���A

����Ɉ����Ă͕�����E���A�e��(����)�Ɉ����Ă͐e��(����)���E�����A

�n�߂ĉ�E�A���ƍS��炸�A���E���݂Ȃ��B

���F

����(�т�)�F���ꃔ�B�i���i���ޖ�j�̗��ŁA�����̂��ƁB

��P�m���F�Սς̎t���@��^���w���B

���O�B�A�o�Ƃ͂Ƃ������C�s���̗v���B

�킵�̏ꍇ�A�ŏ��̓��͉����̌�����������A�o�T��F�X�ǂ��������̂����B

�������A���̂悤�Ȃ��Ƃ͐��Ԃ̕a���������L���̕���̂悤�Ȃ��̂��ƕ��������B

�����ŁA�S�Ă𓊂��ł��āA�T�̓��ɎQ�����̂��B

��ŁA��P�m���i���@��^�T�t�j�ɋ����āA�n�߂Č��̊Ⴊ�͂�����J���A

�V���̘V�a���ǂ��̌�肪�{�����ǂ����ʂł���悤�ɂȂ����B

���̔\�͂͐��܂����������̂ł͂Ȃ��B

�̋��������d�˂����ʁA���鎞�͂��ƌ���Ėڊo�߂��̂��B

���O�B�A�^���̌��n�悤�Ǝv������A���l�ɘf�킳��Ă͑ʖڂ��B

���ɂ����Ă��O�ɂ����Ă��A���������̂͂����E���B

���Ɉ����Ε����E���A�c�t�Ɉ����Αc�t���E���A�����Ɉ����Η������E���A

����Ɉ����Ε�����E���A�e�ނɈ�������e�ނ��E���B

�������Ďn�߂ĉ�E���邱�Ƃ��ł��A���҂ɂ��������ꂸ�A

�˂��������悤�Ɏ��R�ɐ����邱�Ƃł���̂��B

���̎��O�̖`���ŗՍς�

�u�T�ł͏C�s���̗v���v�Ɓu�C�s�̏d�v���v������Ă���B

���̌�A���g�̋����̗�������Ă���̂����ڂ����B

�ނ͍ŏ�������o�T�Ȃǂ�F�X���������B

�������A���̂悤�Ȃ��Ƃ͐��Ԃ̕a���������L���̕���̂悤�Ȃ��̂�

�Ǝ����̌��ɋC�t�����B

�����ŁA�ނ͑S�Ă𓊂��ł��āA�T�̓��ɓ������̂ł���B

�����ő�P�m���ł��鉩�@��^�T�t�ɋ����āA�n�߂Č��̊Ⴊ�͂�����J���A

�V���̘V�a���ǂ��̌�肪�{�����ǂ����ʂł���悤�ɂȂ�B

���̔\�͂͐��܂����������̂ł͂Ȃ��B

����C�s�������ʁA���鎞�͂��ƌ���Ėڊo�߂��̂��Ɣ�������ڂ��Ă���B

���O�̌㔼���ŗՍς������u���Ɉ�(��)���Ă͕����E���A�c�Ɉ����Ă͑c���E���A

�u�����Ɉ����Ă͗������E���A����Ɉ����Ă͕�����E���A�e��(����)�Ɉ����Ă͐e��(����)���E���āA�n�߂ĉ�E���v

�ƌ������t�����ɗL���ł���B

�Սς��u���O�B�A�^���̌��n�悤�Ǝv������A���l�ɘf�킳��Ă͑ʖڂ��v�ƌ����悤�ɁA

���l�ɘf�킳��Ȃ����߂ɂ́A

�c���A����A�e�łȂǂ����錠�Ђ�ے肵�i�E���j���z���āA

���˓Ɨ��̓����s���˂Ȃ�Ȃ��B

�������Ďn�߂ĉ�E���邱�Ƃ��ł��A���҂ɂ��������ꂸ�A

�˂��������悤�Ɏ��R�ɐ����邱�Ƃł���B

���̂悤�ɋ�A�����̎����i����Ȃ鎩�ȁj�ɋA�˂��邱�Ƃ����^���̌��n�����ƌ����Ă���B

����͕����̋��c�S�[�^�}�E�u�b�_�������������A�����̐��_�ɋ߂��ƌ����邩���m��Ȃ�

�i���n�������Q���j�B

�L���X�g����C�X�������Ȃǂ̈�_���͐_�ւ̐�A�˂�����B

��ʓI�ɂقƂ�ǂ̏@���ł͋��c��_���ΓI���i�Ƃ��ċA�ː��q����B

���c��_��ᔻ������A�����Ɠ������x���Ř_���邱�Ƃ͂�邳��Ȃ��B

���Ƃ��C�X�������ɂ����ĊJ�c���n���}�h��ᔻ�����肷���

���Y�鍐���o�邱�Ƃ����������B

�Ƃ��낪�T�ł͗Սψȗ����̂悤�ȑ�����E���Ă���B

�S�[�^�}�u�b�_�ȗ��̓`���������p�������Ɛl�Ԏ�̂̐��_�������R�ȏ@���ł������Ƃ�������

�i���n�������Q���j�B

����Ǝ����v�z�͉_��@�̊J�c�_�啶��ɂ��������悤���B

�u�Ɋޘ^�v�P�U���̕]���ɂ͎����̂悤�Ȃ��Ƃ��q�ׂ��Ă���B

��ⅉ]���u�߉ޘV�q�A���ߐ��܂ꗈ����āA���͓V���w���A

���͒n���w���āA�l�������ĉ]���w�V��V���B��Ƒ��x���B

�_��]���A�u�䓖���������A��_�ɑŎE(�����̂�)���A

��q(����)�ɗ^���ċi�p(�����)���߁A�M(�ЂƂ�)�ɓV���̑啽��v(����)�߂��v�ƁB

�_��͕����̊J�c�߉ނɉ������

�u��_�̂��ƂɑŎE(�����̂�)���A

��q(����)�ɗ^���ċi�p(�����)���߁A�M(�ЂƂ�)�ɓV���̑啽��v(����)�߂��v

�Ə@���҂Ƃ͎v���Ȃ��ߌ��Ȍ��t��f���Ă���̂ł���B

�����ł͑c���͐_�ɑ�������_�i�I���݂ł���B

�����ے肷�邱�Ƃ͑��̏@���ł͂��肦�Ȃ��B

���̈Ӗ��ŁA���̂悤�Ȍ��Дے�̎��R�Ȕᔻ���_�͏@���ɂ����Ă͒������B

���������قǐV�N�ł���B

�Ȋw�҂͐^�������̉ߒ��ɂ����Č��Ђ�ے肵�������z���邱�Ƃ͂�������B

���̂悤�Ȏ��R�ȑn���I���_�ɒʂ���ƌ����邾�낤�B

����͕����̋��c�S�[�^�}�E�u�b�_�������������A�����̐��_���T�I�\���ƌ��������m��Ȃ��B

���̗L���Ȍ��t�͎��O�T�|�P�Ɍ�����

�u���Ɉ�(��)���Ă͕��ɐ����A�c�Ɉ����Ă͑c�ɐ����A�����Ɉ����Ă͗����ɐ����A��S�Ɉ����Ă͉�S�ɐ����v

�Ƃ������t�̔ے�`�ɂȂ��Ă���B

���O�T�|�P�Ɍ����邱�̌��t�͗Սς̉����ɂ������Ȃ����R�ȁ����̋��n����\�킵�Ă���B

���̂悤��

�����̋��n�������ے肵�A�X���̂蒴�����シ�ׂ����ƌ����Ă���Ƃ����邾�낤�B

���̂悤�ɁA�T�ɂ͈�ʏ@���̏펯��˂��������Ƃ��낪������B

��g�ՍϘ^ ���D�X�W�`�P�O�O�@

�����̊w����(�����ǂ���)�̔@���́A�������Ɉ˂炸���ďo�ŗ����(�Ă�)�L�炸�B

�R�m�͍���(������)�Ɍ����ď]��(���イ�Ƃ�)�ɑł��B

���ɏo�ŗ�����Ύ��ɑł��A����(����)�ɏo�ŗ�����Ό���(����)�ɑł��A

�ᗠ(�����)�ɏo�ŗ�����Ίᗠ�ɑł��B

������ӂ��ƒE���o�ŗ����(�Ă�)�L�炸�B

�F�Ȑ��ꑼ(��)�̌Ðl�̊Ջ@���ɏ���B

�R�m�͈�@�̐l�ɗ^���閳���B

�_������a(��܂�)���������������B

�������̓����A���݂ɕ��Ɉ˂炸���ďo�ŗ����A

�����Ƌ��ɏ���(���傤��傤)����Ɨv(�ق�)���B

�\�N�܍A���тɈ�l�������B

�F�Ȑ���ˑ����t(�������ӂ悤)�A��ς̐����ɂ����A

��̕���(�ӂ�)��Ɍ����ė���(���)���B

�Њ�(��������)�A�](��������)�ɑ�(��)�̏\���̐M�{(����)����(���傤)���A

��͐���o�Ǝ��Ɠ�(��)���āA��(����)�̔@������(����)����(��)���B

���Ɍ����ē�(��)���A�������@�A���C�����B

�_���^��(���)�ɖT�ƂɏY����(�Ȃɂ���)�������߂�Ƌ[(�ق�)���B

�Њ�(������)�A����ɓ�����(��)���B

������Y��(�Ȃ�)��������(���傤)�����B

�����A�����ڑO�ɗp�����͑c���ƕʂȂ炸�B

�_��(�Ђ���)��M�������āA�ւ��O�Ɍ����ċ����B

��(�����)�邱�Ɣ���B�O�Ɍ����Ė@�����A�����������ׂ��炸�B

���A�R�m������(����)�̌����������A

�@�����x�[(���イ����)���Ė����ɂ������ɂ��B

�ߋN(����)�̎҂͑������Ɣ���A���N(�݂�)�̎҂͕��N���邱�Ƃ�v�������B

�ւ������\�N�̍s�r(����)�ɏ�����B

���F

�]��(���イ�Ƃ�)�ɁF����,���߂���B

���F��Ԃ�B

����(����)�F���t�B

�Ðl�̊Ջ@���F�Ðl���݂����܂�Ȃ����ւ̌�����{�̂悤�Ȏd�|���B

���O�W�|�P�ɏo���u�Րo��(���傤)�v�Ɠ����B

�i���O�W�|�P���Q���j�B

��@�̐l�ɗ^���閳���F�Սς̎t���@��^�̐��@�W�ł���u�`�S�@�v�v�ɂ�

�u���������Ɏ��S�̖{�����Ȃ邱�Ƃ�ڗ�������A

��@�̓��ׂ��Ȃ��A��s�̏C���ׂ������v�Ƃ���B

����(���傤��傤)����F�F�X�l���Đ����ʂ�B

�ˑ����t(�������ӂ悤)�F���̉����͂��̕ӂ̑��ɜ߈˂���

�Q��^����Ƃ����Ӗ��B

�ˑ�����(�������ӂڂ�)�Ɠ����Ӗ�

( �u����ցv��ꑥ���Q��)�B

����(�ӂ�)��ɁF�˂肩����Ƃ��镳��(�ӂ�)�̂悤�Ȃ��̂ɁB

����(���)���F�₽��ɂ��݂��B

�](��������)�ɁF�ނȂ����A���Ӗ��ɁB

����ɓ�����(��)���F�F���Ɏ��O�P�|�T�ɏo������B����

�����̓��������Ǝv���ē���T��������Ƃ���

�u���o�v��l���̘b��w�i�ɂ��Ă���B

��������̂ɍX�ɓ���u���Ƃ����Ӗ��B

������Y��(�Ȃ�)��������(���傤)����F�O�X�|�S�ɉ����ďo�ė���

�u�������@�̖��˂̓��l�́A���X�n�ɕ����ɂ��āA�����]���Č��������v�Ɠ����Ӗ��B

�i���O�X�|�S���Q���j�B

�R�m������(����)�̌�����F�R�m�i�Սρj���������t��厖�ɋL�^�����肷��B

�����͗L���ȑT�t�̐��@��厖�ɋL�^���邱�Ƃ����s�����悤���B

�����ł͂��̂悤�Ȃ܂�Ƃ�����ȂƉ��߂Ă���B

�n�c�A�S��A���Ȃǂ��u�䂪����L���锜���v�Ɖ��߂��Ɠ`������B

�ߋN(����)�̎ҁF���łɋN�������O���i�G�O�j�B

���N(�݂�)�̎ҁF�����N�����Ă��Ȃ��O���i�G�O�j�B

�����̏C�s�ҒB�ŁA�����ɂ��ˑ����Ȃ��ł킵�̑O�ɏo�ė���悤�Ȏ҂͂��Ȃ��B

�킵�͂��������j�i���Ɉˑ����ďo�ė���ҁj�������炷���@���B

��Ԃ�ŏo�ė���Ύ�Ԃ��@���A���t�ŗ���Ό��t�Œ@���A

��ŗ���Ί�Œ@���̂��B

�������A�����ɒN��l�Ƃ��ĉ����ɂ��ˑ������A

�ƒE���Ă킵�̑O�ɏo�ė���悤�Ȏ҂͂��Ȃ��B

�F�ȌÐl�̂܂�Ȃ�����Ɉˑ����Ă��邪�A

�킵�̂Ƃ���ɂ͈�̖@���l�ɗ^������͖̂����̂��B

�������O�B�̕a(��܂�)�������A�������������Ƃ��邾���ł����B

���O�B�����̏C�s�҂�A�����ɕ��Ɉˑ����Ȃ��ŏo�ŗ����B

�킵�͂��O�B�ƈꏏ�ɂ��낢��l���Č������̂��B

�������A�\�N�o���Ă��ܔN�o���Ă��A���������j�͈�l������Ȃ��B

�����̂͊F���Ɏ��t������ς̐���̂悤�Ȃ��̂��肾�B

�ޓ��͕��̉�̂悤�Ȃ܂�Ȃ��Ðl�̌�����݂���Ɍ��ɂ��Ă��邾�����B

�ӖV��߁I�@��������ɏ����̐M�҂���̎{��������A

�킵�͏o�Ǝ҂��ƌ����āA������l���������Ă����B

���̂悤�ȎҒB�ɑ��A�킵�́u�������@�A���C���Ȃ̂��v�ƌ��������̂��B

����Ȃ̂ɂ��O�B�͘e���ɂ���Ĉ�̉������߂悤�Ƃ���̂��B

�ӂǂ��I ���̏�ɓ���u���悤�Ȗ��ʂȂ��Ƃ�������B

���O�B�Ɉ�̉����s�����Ă���ƌ����̂��B

���O�B�A���O�B���g�������Ɍ��������Ă��铭�����A���̂܂ܑc���ɑ��Ȃ�Ȃ��B

���O�B�͂����M���邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A�Ђ�����O�Ɍ����ċ��߂Ă����B

�Ԉ���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���@�͊O�Ɍ����ċ��߂Ă���������̂ł͂Ȃ��B

�����Ƃ����ē��ɋ��߂Ă����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂��B

���O�B�A���������킵�̌��t�ɔ�т����́A���ɂ��O�ɂ����߂��A

�����̋��n�ɐÂ��Ɉ��炢�ł��邱�Ƃ���Ԃ��B

���łɋN�������G�O��ɂ����A�]�v�ȎG�O���N�����Ȃ�����A

���O�B���\�N�s�r(����)���ďC�s�����肸���Ƃ܂����B

�O�̎��O�ŗՍς�

�u�^���̌��悤�Ǝv������l�f����ȁI

���c�A�����̂悤�ȗL�����ȕ��⌠�Ђ���ؔے肵�A���҂ɂ��������ꂸ�A���˓Ɨ��̓����s���˂Ȃ�Ȃ��v

�ƌ������B

�����ł����҂ɂ���������Ȃ��A���˓Ɨ��Ƃ͉����ɂ��čX�Ɍ��y���Ă���̂����ڂ����B

�Սς�

�u�����ɂ��ˑ����Ȃ��ƒE�����҂��ԑ҂��Ă��邪

���̂悤�Ȏ҂͒N�����Ȃ��B

�F�ȌÐl�̂܂�Ȃ�����Ɉˑ�����ˑ����t�̖�ς̐����̂悤�Ȃ܂�ʎҒB���肾�v

�ƒQ���Ă���B

�����āA

�u�^���̑T�ł���@���l�ɗ^������͖̂����B�������@�A���C���̂Ƃ�������I�v

�Ǝt���@��^����`����ꂽ�T�@������Ă���B

���̕����͎��O�X�|�S�̖`����

�u���̏C���ׂ��L��A�@�̏��ׂ��L��ƁB���͉��̖@�������A

���̓������C����Ɛ����v

�Ɠ����Ӗ��ł���B

�i���O�X�|�S���Q���j�B

���̎��O�̌㔼���́u���O�B�Ɉ�̉����s�����Ă���ƌ����̂��B

�u���O�B�A���O�B���g���A�����Ɍ��������Ă��铭���v���A���̂܂��c���ɑ��Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������t���ł������������ӏ�

�ƂȂ��Ă���B

������Ȋw�I�ɉ]����

�u���O�B�����������Ă��錒�N�Ȕ]�̓����v���A�c���ł���B���̓����ɂ͉��̕s�����Ȃ� ! �v

�ƌ����Ă��邱�ƂɂȂ�B

��������̐}�P�Q�Ŏ����B

�}�P�Q ���O�B���g�������Ɍ��������Ă��铭���i��ڑO�ɗp�����j�����̂܂ܑc���ɑ��Ȃ�Ȃ�

�������̔]�Ƃ͍��T�C�s�ɂ�������w�](��������])���犈�������ꂽ���N�Ȕ]�̓������w���Ă���B

�O���A����𒆐S�Ƃ������ʈӎ��]�i�m���◝���j�ł͂Ȃ����Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B

�Սς͍��T�C�s�ɂ���Ċ��������ꂽ�]���𒆐S�Ƃ��鉺�w�]�D���̔]�Ƃ��̓����i�����ʒq�j�������c���ł���

�ƌ����Ă���̂��B

�����ł͓`���I�ɉ��w�]�D���̔]�Ƃ��̓����i�����ʒq�j���������̒q�d���Ƃ���Ă���

�i�u���̒q�d�������ʒq�A�����ʒq�v���Q���j�B

�u��ڑO�ɗp�����v�Ƃ͎��O�P�O�|�S�ŏo�ė����u�ڑO�������@��̐l�v�A

���O�X�|�S�́u�������@�̖��˂̓��l�v�Ɠ����ł���B

�i���O�P�O�|�S���Q���j�B

�i���O�X�|�S���Q���j�B

�T�̖{���͕��w�ł͖��炩�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�]�Ȋw�̒m���ɂ���ď��߂Ė��炩�ɂȂ������w�]�i��������]���]���{��]�Ӊ��n�j�𒆐S�Ƃ���]�ł���

�i�T�Ɣ]�Ȋw���Q���j�B

�u��ڑO�ɗp������v��u�ڑO�������@��̐l�v�͊O�Ɍ����ċ��߂Ă������Ȃ����A���ɋ��߂Ă����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

���ʐ^�l�i�]�j�͓��W���̓����Ɍ��d�ɕی삳���X��������l���Ă��A���o�ɂ���Ă����߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ł���B

�����ŁA���ɂ��O�ɂ����߂��A�u�����̋��n�ɐÂ��Ɉ��炬�A�x�[(���イ����)���������ɂ�����v

�ƁA�����ł��u�����v�̎v�z���������Ă���B

��g�ՍϘ^ ���D�P�O�P�`�P�O�Q�@

�u�R�m�������ɖA�@������(�������͂�)�����A�_�����ꕽ��(�т傤���傤)�A

���ߋi��(���Ⴍ�������ς�)�A�����ɂ��Ď����߂����B

���A������藈����ҁA�F�Ȑ���L�S�ɂ��ĕ������ߖ@�������A

��E�����߁A�O�E���o�����Ƃ������B

�s�l�A���͎O�E���o�łāA�Y��(������)�̏��ɋ����Ɨv(�ق�)������B

���c�͐���܃Q��(���傤���Ă�)�̖���Ȃ��B

���A�O�E�������Ɨv(�ق�)�����B�������̒��@��̐S�n�𗣂ꂸ�B

������O�S����(�Ƃ�)�͐���~�E�B

������O�S����(����)�͐���F�E�B������O�S�̒s(��)�͐��ꖳ�F�E�B

������������̉Ƌ�q(������)�Ȃ��B

�O�E�͎����͐���O�E�Ȃ�Ɠ�(��)�킸�B

�҂��Đ��ꓹ���A�ڑO���n�ɂ��āA���ʂ��ƐC(���傤����)���A

���E���ޓx(���Ⴍ��)�����̐l�A�O�E�̗^(����)�ɖ�����(��)���B

���F

�@������(�������͂�)�����F�����ʓ|�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B

�L�S�ɂ��āF���S�������āB

�܃Q��(���傤���Ă�)�̖���F����Ă��������̖��́B

���n�ɂ��āF���肠��Ɩ����ɁB

���E���ޓx(���Ⴍ��)�����̐l�F���E��i��߂��Ă���l�B

������(��)���F���̕������̕����炵�߂邱�ƁB�����炪�n����Ƃ��Ė������邱�ƁB

�킵�̌���Ƃ���ł͉����ʓ|�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B

�����ӂ���ʂ�ɁA���ߋi��(���Ⴍ�������ς�)���A�����ɂ��Ď����߂����������B

�����������ė��邨�O�B�A�F�ȉ��S�������ĕ������ߖ@�����߂��A

��E���āA�O�E���o�����悤�Ƃ����B

���O�B�͋����҂��B

�O�E���o�āA��̉����ɍs�����Ƃ����̂��B

���Ƃ��c�t�Ƃ��������̂͂�������Ă��������̖��̂ɉ߂��Ȃ��B

���O�B�́A�O�E��m�肽�����B

����͍��킵�̐��@���Ă��邨�O�B�̐S�𗣂�Ă͑��݂��Ȃ��B

���O�B���×~�̈�O���~�E�ł���A���O�B���ќ��̈�O���F�E�ł����A

���O�B�̋�s�̐S�����F�E�ł����B

�����͂��O�B�̉Ƃɔ����t���̉Ƌ�Ȃ̂��B

�O�E�͎��玩���̂��Ƃ��O�E���Ƃ͌���Ȃ��B

���킵�̖ڑO�ł��肠��ƈ�̂��̂��Ƃ炵�o���A

�S���E��i��߂��Ă��邨�O�B�������A�O�E�ɎO�E�Ƃ������O��t���Ă���̂��B

�O��̎��O�Ɉ�������

�u�����A���������A���ߋi���A�����ɂ��Ď����߂����B�v

�Ɓu�����v�̎v�z�������Ȃ�`������o�ė��Ă���B

�ՍςɂƂ��āu�����v�̎v�z���@���ɏd�v�ł������������Ă���B

���O�B�͏����������ė��ĕ��@�����߂āA��E���āA

�O�E�i�����̐��E�j���o�����悤�Ƃ���B

�������A�O�E�͍��킵�̐��@���Ă��邨�O�B�̐S�𗣂�Ă͑��݂��Ȃ�����A�O�E��E���ł��Ȃ��̂�

�Ƃ���w�E����B

�Սς͎O�E�ɂ��āA

��X���×~�̈�O���~�E�ł���A�ќ��̈�O���F�E�ł���A��s�̐S�����F�E�ł���B

�O�E�͂���������X�̐g�̂ɔ����t���̉Ƌ�̂悤�Ȃ��̂��ƈՂ�����̓I�ɐ����Ă���B

�܂��A�O�E�ɎO�E�Ƃ������O��^���Ă���̂͂��肠��ƈ�̂��̂��Ƃ炵�o���A

�S���E��i��߂��Ă��邨�O�B���Ƃ��āA

��̓I�ɕn�ђs�̎O�łɎ��g�ނ��Ƃ��̗v���ƌ����Ă���B

�����ł��u�O�E�͓������̒��@��̐S�n�𗣂ꂸ�B�v�ƌ����Ă���̂����ڂ����B

����́u�O�E�͍����@���Ă��鎩�Ȃ̐S�n�ł���]�𗣂�Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B

���̂��Ƃ���A�Սς́u��X�̐S�ɂ����n�ђs�̎O���𐧌䂵�Ȃ���A�����ɕ���S�Ő������v�ƌ����Ă��邱�Ƃ�������B

���̍l�����́u�����̎v�z�v�ƂƂ��ɁA�n�c�T�́�����S�������̎v�z���痈�Ă���Ǝv����

�i�n�c�T�̎v�z���Q���j�B

��g�ՍϘ^ ���D�P�O�Q�`�P�O�S�@

�u�哿�A�l��F�g(��������������)�͐��ꖳ��Ȃ��B

�T���A�B�݊̒_�i�Ђ�����)�A���ђ�(�͂���������)���A�B�����@�̋������B

������O�S�̟[��(���Ƃ�)���鏈�A����ŕ����ƍ�(��)���B

������O�S�̟[��(���Ƃ�)���邱�Ɣ\�킴�鏈�A����Ŗ������ƍ�(��)���B

�����͏Z���Ȃ��A�����͎n�I�Ȃ��B

���Ⴕ�O�O�S�[�s���Ȃ�A�ւ���(��)�̖������ɏ�(�̂�)���A

�ւ��Z���l���ɓ����āA��ёՊp(�Ђ�����������)�����B

���Ⴕ�[��(���Ƃ�)���A�ւ����ꐴ��g�E�Ȃ��B

����O�s���Ȃ�A�ւ���������ɏ���āA�O�E�ɐ_�ʕω�(�ւ�)���A

�Ӑ����g(�����傤������)���āA�@��T�x(�ق�������)���A�g������Ƃ炳���B

�߂��v���@���Y��d(�炫���イ)�A�߂��v���A�S������āA�X�ɉ��a�Ȃ��B

�@���ɂ͏Z�������A���̌̂ɓ���Җ����B

�����A���v�̊��A�X�ɉ�(��)�̏Y��(�Ȃ�)�����^����B

�ڑO�̗p��(�䂤����)�A�X�ɐ��ꈢ�N(����)���B

�c�����ĕւ��p���Ė����ɒ����邱�Ɣ�(��)�����A�����Č��|�ƈׂ��B

�^���Ɍ������A������̖@��(��)���B

�Ðl�]���A�S�͖����ɐ����ē]���A�]���鏈���ɗH�Ȃ��B

����ɐ����Đ���F������A��т��������J���������A���B

���F

�l��F�g(��������������)�F�n���Ε��̎l�傩�琬����g�B

�����F���̋��n������ɚg���Ă���B

�������F����Ȗ����̏�Ԃ����ɚg���Ă���B

�����͏Z���Ȃ��A�����͎n�I�Ȃ��F�u�ۖ��o�v�ϏO���i�掵��

�u���͏Z�������A���̌̂ɓ���җL�邱�Ɩ�����Ȃ��v�Ƃ�������������B

��o�́u���ɂ͏Z�������A���̌̂ɓ���Җ����v�͂��̕������p�������̂ł���B

���̕��ɉ����ĕ����ɒu�������āA

�u�����͏Z���Ȃ��A�����͎n�I�Ȃ��v�ƌ������Ǝv����B

�u�����ɂ͎��̂��Ȃ��A�n�߂��I����Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��B

�Z���F�n���E��S�E�{���E�C���E�l�ԁE�V�̘Z�̖����̐��E�B

�Z��Ƃ������B

�Z���l���F�Z���ɂ�����ِ��E�����E�����E�����̎l��̐��܂���B

�Ӑ����g(�����傤������)�F��F���ӂ̂܂܂ɗl�X�ɉ��g���邱�ƁB

�@��T�x(�ق�������)�F�T��ɂƂ��Ȃ��@�̈��炬�ɐZ���сB

�T��ɂƂ��Ȃ��ă��E�G���h���t�B����h�[�p�~���A�Z���g�j���Ȃǂ̔]������

���傳����炬�̐S�����܂��B

���̎��̈��炬�Ɖ����ɐZ���т��w���Ă���

�i�T�Ɣ]�Ȋw���Q���j�B

���Y��d(�炫���イ)�F�璅�̔����B

���a�F�s�Ӂi�s���j�̕a�B

�Ðl�]���A�S�͖����ɐ����ē]���A�]���鏈���ɗH�Ȃ�B

����ɐ����Đ���F������A��т��������J���������F

�Ðl�Ƃ̓C���h�̑�Q�Q�c���[��(�܂ʂ�)���҂��w���B

�u�S�͖����ɐ����ē]���A�]���鏈���ɗH�Ȃ��B

����ɐ����Đ���F������A��т��������J���������v

�͖��[��(�܂ʂ�)���҂̓`�@��Ƃ��ē`��������́B

�u��@�`�v�܁A�u�`���^�v��ȂǂɌ�����B

���O�B�A�n���Ε��̎l�匳�f���琬�邱�̓��͖̂���ł����B

����ɁA�B�݊̒_(�Ђ�����)��є����Ȃǂ������ɂ���Đ�����

��Ȃ���̂ɂ����Ȃ��B

���O�B�̎G�O�̓������Â܂�S�����炢�����ɁA��������ƌ����A

�G�O���Â܂�Ȃ����ɂ́A�����ƌ����̂��B

�����ɂ͎��̂͂Ȃ��A�n�߂��I����Ȃ��B

�������O�B�̎G�O�̓������Â܂�Ȃ���A�����̎��ɓo�����A

�Z���l���ɗ։A�p�����b(������)�ɐ��܂�邱�Ƃɂ��Ȃ��B

�t�ɂ��O�B�̎G�O�̓������Â܂�A���̂܂ܐ���@�g�̋��U���B

��O���s���Ȃ�A���̂܂܌��̎��ɏ�邱�ƂɂȂ��B

�����Ȃ�ΎO�E�Ɏ��R�ɐ_�ʕω����A�ӂ̂܂܂ɉ��g���A

�@�̈��炬�ɐZ���т𖡂킢�A

�g�̂�������o�Ď���Ƃ炷�悤�Ȃ��ƂɂȂ邾�낤�B

����Ȏ��ɂ́A�S�̗~����܂܂ɁA�璅�̔������܂Ƃ��A

�S���̔��������ɂ��A�s���̕a�ɜ�邱�Ƃ��Ȃ����낤�B

�������A���́u���v�����̂��Ȃ����̂������A

���Ƃ������̂邱�Ƃ��Ȃ��̂��B

���O�B�A���v����҂��X�ɉ����^���̂��B

���ڑO�Ŗ������Ă�����́A�����N���Ǝv���̂��i���O�B���g�ł͂Ȃ����j�B

�������������͂�A�����Ɋ��p���āA���O�Ɏ������邱�Ƃ��Ȃ��B

���ꂪ���@�̌��|���B���̂悤�ɔ[���ł���A�����悤�Ȃ��͖̂����Ȃ��B

���̂Ƃ�����A�Ðl���[��(�܂ʂ�)���҂��A

�u�S�͐F�X�̑Ώۂɖ������ē]���������A�]�ς��鏈�͂܂��ƂɗH���ł����B

�S�̗���ɐ����Ă��̐S���������߂�A��т��J���������v�ƌ����Ă��邾�B

���O�̖`���ŗՍς�

�u���O�B�A�n���Ε��̎l�匳�f���琬�邱�̓��͖̂���ł����B

����ɁA�B�݊̒_(�Ђ�����)��є����Ȃǂ�

�����ɂ���Đ�������Ȃ���̂ɂ����Ȃ��v

�Ɣނ̐g�̊ς��q�ׂĂ���B

�u��v�Ƃ͏������ʼn��N�����̂��̂ł���Ƃ����_�͐������B

�������A��ς̊�b�ɂ͖����͖������Ƃ����l��������B

���㉻�w�ł͕����̍���ɂ��錴�q�╪�q�͂͂����肵�������������Ă��邱�Ƃ�

�������Ă��邩��ł���B

�Ⴆ���┒���͖w�ǎK�тȂ��B

�������A�S��A���~�j�E���͎K�шՂ��B

����������ɂ͂͂����肵���������������Ƃ������Ă���B

�����ł́A���̓_���C�����A

�u��v�Ƃ͏������ʼn��N�����̖������ł���Ƃ��Ă��]�����ۂɌ����ēK�p�ł���ƍl����B

��������Ώ]������ς͂قڐ������ƌ����Ă��ǂ����낤�B

�u���O�B�̎G�O�̓������Â܂�S�����炢�����ɁA��������ƌ����A

�G�O���Â܂�Ȃ����ɂ́A�����ƌ����̂��B

�����ɂ͎��̂͂Ȃ��A�n�߂��I����Ȃ��v

�Ƃ����Սς̌��t�͖����ƌ��ɑ���ނ̍l�����q�ׂ����̂ŋ����[���B

�����A���Ƃ͎G�O�̓������Â܂�S�����炢����Ԃ̂��Ƃł���A

�����Ƃ͎G�O���Â܂�Ȃ����ߐS�Ɉ��炬���Ȃ���Ԃł���ƌ����Ă���B

�Սς�

���Ɩ����͐S�Ɉ��炬�����邩�������̈Ⴂ�ł���

�ƌ����Ă��邱�Ƃ�������B

���ʁA�M�S�ɍ��T������`�P�O�_�o��Z���g�j���_�o�����������A

���E�G���h���t�B�����Z���g�j���Ȃǂ��]���z�������̕����ɂ���ĐS�͎��R�Ɉ��炮�B

���̊ϓ_�ɗ��ĂA���T���S�Ɉ��炬�������炷��i�ł���ƂƂ��Ɍ��̎�i�ƂȂ��B

�T�@�ɂ�����, ���̍��T�C�s���邩�̗��R���Ȋw�I�ɐ����ł����̂ł���

�i�u�T�ƑT��̔]�Ȋw�v���Q���j�B

�����l����Ό��Ɩ����͕�����Ղ��B

���ʓ`���I�����ł͖����Ƃ͓����ɈÂ���Ԃ��������A

�Սς̂��������Ə����Ⴄ�̂����ڂ����B

�Սς���`���閳���Ƃ͔ނ̑T��̌��Ɋ�Â������̂ł��邱�Ƃ����ڂ����B

�X�Ɂu�������O�B�̎G�O�̓������Â܂�Ȃ���A�����̎��ɓo�����A

�Z���l���ɗ։A�p�����b(������)�ɐ��܂�邱�Ƃɂ��Ȃ��v�ƌ����B

����́u�����̏�Ԃ������ΘZ���l���ɗ։��A

�p�����b(������)�̂悤�ȓ����ɈÂ���ԂɂȂ�

�ƌ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł��悤�B

�t�ɁA

�u�G�O���Â܂�A���̂܂ܐ���@�g�̋��U�ɂȂ��B

��O���s���Ȃ�A���̂܂܌��̎��ɏ�邱�ƂɂȂ��B

�����Ȃ�ΎO�E�Ɏ��R�ɐ_�ʕω����A

�ӂ̂܂܂ɉ��g���A�@�̈��炬�ɐZ���т𖡂킢�A

�g�̂�������o�Ď���Ƃ炷�悤�Ȃ��ƂɂȂ邾�낤�v

�ƌ��̏�Ԃ��]�����Ă���B

�u�����Ȃ�A�S�̗~����܂܂ɁA�璅�̔������܂Ƃ��A�S���̔��������ɂ��A

�s���̕a�ɜ�邱�Ƃ��Ȃ��v�ƌ����B

����́A����ĕ��ʂɒB����A�S�̗~����܂܂ɁA�璅�̔������܂Ƃ��A

�S���̔��������ɂ��A�s���̕a�ɜ�邱�Ƃ��Ȃ��A

�Ɓu���v���g�I�\���Ŕ������Ă���̂ł���B

�������A���́u���v�����̂��Ȃ��̂ŁA�����ɂ͂��̂悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ���

���z�ƌ����̃M���b�v�𐳒��Ɍ����Ă���̂��ʔ����B

���ɁA

�u���O�B�A���v����҂��X�ɉ����^���̂��B

���ڑO�Ŗ������Ă�����́A�����N���Ǝv���̂��i���O�B���g�ł͂Ȃ����j�B

�������������͂�A�����Ɋ��p���āA���O�Ɏ������邱�Ƃ��Ȃ��B

���ꂪ���@�̌��|���B���̂悤�ɔ[���ł���A�����悤�Ȃ��͖̂����Ȃ��v

�ƗՍώ��g�̌��������Ă���B

����͂��̎��O�ŗՍς���Ԍ��������Ƃ��낾�Ǝv����B

�����Łu���O�B�A���v����҂��X�ɉ����^���̂��B

���ڑO�Ŗ������Ă�����́A�����N���Ǝv���̂��v

�ɑ��铚�́u����͔]���I�v

�ƌ����ėǂ����낤�B

�����Սς�����������i����j�ɂ͂��ꂪ�����������Ă��Ȃ������B

�Սς͂���w�I���ϓI�ɂɕ\�����Ă��邾���ł���B

�{���̎��Ȃł���]��͂߂i�o�m����j�A�����Ɋ��p���āA

���O�Ɏ������邱�Ƃ��Ȃ��B

���ꂪ���@�̌��|���B

���̂悤�ɔ[���ł���A�����悤�Ȃ��͖̂����Ȃ�ƌ����Ă���̂ł���B

���̂Ƃ�����A�Ðl���[��(�܂ʂ�)���҂́A

�u�S�͐F�X�̑Ώۂɖ������ē]���������A�]�ς��鏈�͐��ɗH���ł����B

�S�̗���ɐ����Ă��̐S���������߂�A��т��J���������v

�ƌ����Ă���̂��Ƃ��āA

���[��(�܂ʂ�)���҂̓`�@������p���Ē��߂������Ă���B

�Ō�ɖ��[�����҂̓`�@������p�������R�͂͂����肵�Ȃ��B

�[���T��ɓ���ƁA���w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�𒆐S�Ƃ��閳�ӎ��̐��E������B

�����ɂ���т��J�����������ώ�Â̈��炬�̌��̐��E������

�ƌ��������̂����m��Ȃ��B

��g�ՍϘ^ ���D�P�O�T�`�P�O�W�@

����

�����A�T�@�̌����̔@���́A�����z�R(�����)�����B

�Q�w�̐l�A�傢�ɐ{�炭�q�ׂɂ��ׂ��B

��q�������邪�@���́A�ւ����_���������B

�����͕��ɉ����Č`�������A�����͑S�̍�p���A�����͋@��(������)��c���Ċ�{���A

�����͔��g�������A�����͎��q�ɏ��A�����͏ۉ��ɏ���B

�@(��)���^���̊w�l�L��A�ւ������āA�悸��ӂ��P�~�q(�����ڂ�)��_�o���B

�P�m���͐��ꋫ�Ȃ邱�Ƃ�ق����A�ւ���(��)�̋���ɏ���Ė͂��삵�l���삷�B

�w�l�ւ������B�O�l�m(��)���ĕ������B

����͐���p��(��������)�̕a�A�シ��Ɋ������B

����ŁA�q�A�����(��)��ƍ삷�B

����(���邢)�͑P�m���A����_�o�����A�w�l�̖⏈�ɐ����đ����D���B

�w�l�D���āA���ɒ�(����)��܂ŕ������B

����͐����A�q����(��)���B

�����͊w�l�L���āA��ӂ̐��ɉ����āA�P�m���̑O�ɏo���B

�P�m���͐��ꋫ�Ȃ邱�Ƃ�ٓ����A�c�����čB���ɝe��(�ق�����)���B

�w�l�����A��D(��������)�̑P�m�����B

�����]���A���(�Ƃ�����)�A�D�������炸���B

�w�l�ւ���q���B

����͊���ŁA��A�����(��)��ƍ삷�B

�����͊w�l�L���āA�g���(��)������ттāA�P�m���̑O�ɏo���B

�P�m���X�ɗ^(����)�Ɉ�d�̞g������(��)���B

�w�l���삵�āA�ލ��ق����B�Ă�ŁA�q�A�q����(��)��ƍ삷�B

�哿�A�R�m���̔@����(��)���鏊���A

�F���ꖂ��ق��ق�(����)��ŁA���̎א���m�炵�ނ�Ȃ��B

���F

�z�R(�����)����F���R�Ɍ��܂���̂��B

�S�̍�p�F�܂�܂�{����ł��o���������̓����B

�����͎��q�ɏ��A�����͏ۉ��ɏ��F

���鎞�ɂ͎��q�ɏ��������i��F�j�Ƃ��Č���A

���鎞�͏ۂɏ���������i��F�j�̂悤�ȏc�����s�̓���������B

�P�~�q(�����ڂ�)�F�P(�ɂ���)����邽�߂̖~�B

�����������Ō��P(�ɂ���)���Ђ����悤��

�g�����ł��Ȃ��Ȃ�Ðl�̌���Ȃǂ̎d�|���B

�p��(��������)�̕a�F�s���̕a�B

�g���(��)������ттāF������`�ɔ����āB

���O�B�A�T�@�̌����ł́A���ʂ������邩�́A���R�Ɍ��܂���̂��B

�C�s�҂͂�����ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�Ⴆ�Ύt�Ɓi��j�ƏC�s�ҁi�q�j���Ζʂ��鎞�A�K���ⓚ�������B

���̎��A�t�Ɓi��j�͋q�̗͗ʂɉ����đΉ������B

���鎞�͖{�̊ۏo���Ŕ��o������A���鎞�͕��ւ�p���ď�����{�����肷���B

���鎞�͔��g�������킳���A���q�ɏ��������Ƃ��Č��ꂽ���A

�ۂɏ���������Ƃ��Č�����B

�����͗ʂ���^�̏C�s�҂Ȃ�A�ꊅ�����A

�ׂ����g�����ł��Ȃ��Ȃ�悤�ȌÐl�̌�����t�Ƃɓ˂������B

�������A�t�Ƃ͂��ꂪ�P�Ȃ铹��Ƃ͋C�t�����A

��������ɏ���āA���ꂱ��i�D�������B

��������ďC�s�҂͂��������ꊅ�����B

�������A�t�Ƃ͖����������������Ƃ͂��Ȃ��B

����ȏꍇ�͕s���̕a�Ŏ����悤�������B

���������̂��u�q�������(��)��v�ƌ����B

�ʂ̏ꍇ�ł́A�t�Ƃ����̓�����p�����A

�C�s�҂����₷��x�Ɏ��₷��Ƃ����D������Ă��܂����Ƃ������B

�C�s�҂͒D���Ă��A�D���Ă��K���Ŏ���Ɏ�������������Ƃ��Ȃ��B

���̂悤�ȏꍇ�́u�傪�q����(��)��v�ƌ����B

�܂�����ꍇ�ɂ́A�C�s�҂͐����Ȋi�D�Ŏt�Ƃ̑O�Ɍ�����B

�t�Ƃ͂��ꂪ�P�Ȃ铹��Ă��ƌ��j���āA�����͂�Ō��̒��ɓ����̂ĂĂ��܂��B

��������ďC�s�҂́A�u�f���炵���P�m�����I�v�ƖJ�߂��B

����Ǝt�Ƃ́A�u�����I���̂̑P����������Ȃ��z�߁I�v�ƌ����B

����ƏC�s�҂͂����Ɨ�q�����B

���̂悤�ȏꍇ�́A�u�傪�����(��)��v�ƌ����̂��B

�܂�����ꍇ�ɂ́A�C�s�҂���g(���т���)���(��)�����������������A

�t�Ƃ̑O�ɏo���B

�P�t�Ƃ͔ނɈ�g�̎�g�⍽���X�Ɋ��������B

����������Ȃ��C�s�҂͊���B

���҂Ƃ��킯���킩�炸������������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

���̂悤�ȏꍇ�A�u�q���q����(��)��v�ƌ����B�@

���O�B��A�킵����������͊F�A�ד���ْ[���������A

���ׂ��͂����肳���邽�߂ł����B

�×��A���̎��O�́u�Սς̎l�o���v�ƌĂ��B

�u�Սς̎l�o���v�͑T�C�s�҂��������鎞�A��E�q���D���ׂʂ��镪�ʒq�̏d�v���������Ă���B

���ʑT�╧���̌��̒q�d�́u�����ʒq�v�ł���B

���̂��߁A�C�s�ҊԂ̗D���ׂ𗝐���m���Ɋ�Â��ĕ��ʂ������ʒq�͒�x���̒q�d�Ƃ��ďd�v������Ȃ��B

�������A���̎��O�ŗՍς͕��ʒq�̏d�v�����w�E���Ă���̂����ڂ����B

�Սς͏㓰�X�ł����ʒq��]�����Ă����B

�i�㓰�X���Q���j�B

�Սς����ʒq��]�����Ă��������͂��̎��O�ɂ��͂����茻��Ă���B

���̎��O�ŗՍς͎l�o��ɂ��Ď��̂悤�Ɍ����Ă���B

�l�o��Ƃ͎�Ƌq���������ⓚ���鎞�A

���݂��̌��̋��n�̗D����r���Ďl�ɕ��ނ������̂ł���B

�\�ɂ܂Ƃ߂�Ǝ��̕\�V�̂悤�ɂȂ�B

�@�\�V�@�l�o��̐���

| No | �@�l�o�� | ���e |

| �P | �傪�q���ł�i��ŋq�j | �偄�q�i�傪�q����̃��x���j |

|---|---|---|

| �Q | �q������ł�i�q�Ŏ�j | �q����i�q�������̃��x���j |

| �R | �傪����ł�i��Ŏ�j | �偁�q�i��q���Ɍ��̊Ⴊ����j |

| �S | �q���q���ł�i�q�ŋq�j | �偁�q�i��q���Ɍ��̊Ⴊ�Ȃ��j |

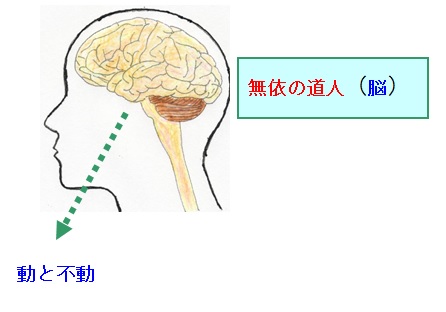

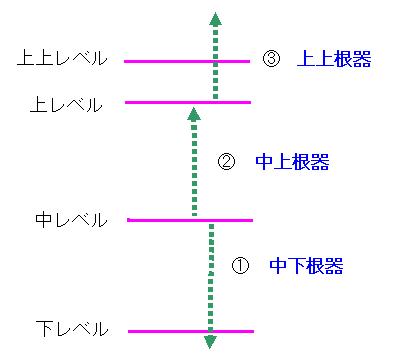

�Սς̎l�o��͎��̐}�P�R�̂悤�ɐ}�����邱�Ƃ��ł���B

�@�}�P�R�@�Սς̎l�o��̐���

�}���̓_���͌��̃��x����\�킵�Ă���B

�_������ɂ��鎞�͌��̊�������Ă��邱�Ƃ������A

���ɂ��鎞�͌��̊�������Ȃ����Ƃ������Ă���B

�u�傪�q���ł�i��ŋq�j�v�Ƃ͎�͌��̊�������Ă��邪

�q�͌��̊�������Ȃ����Ƃ���ɂ���Č��j���Ă����Ԃł���B

�u�q������ł�i�q�Ŏ�j�v�Ƃ͋q�͌��̊�������Ă��邪

��͌��̊�������Ȃ����Ƃ��q�ɂ���Č��j���Ă����Ԃł���B

�傪����ł�i��Ŏ�j�Ƃ͎�q���Ɍ��̊Ⴊ����A

�T�̘b�����Ă����ʂ��̒_���Ƃ炷���ł���B

�q�q���ł�i�q�ŋq�j�Ƃ͎�q���Ɍ��̊Ⴊ�Ȃ��i����q�j�B

���̂��ߌ݂��b���`���v���J���v���ł����Ƃ��ʂ��Ȃ����ł���B

���O�W�|�Q�ŗՍς�

�u�����Ɏ�ƍ�(��)��A�����F�Ȑ^�Ȃ��i�ǂ��ɂ��悤�Ƃ���̓I�ɐ�����A�������^���̏�ƂȂ�̂��j

�ƌ����Ď�̐����d�����Ă���B

�i���O�W�|�Q���Q���j�B

���̊ϓ_����u�l�o��v������ƁA

�u1�́i��ŋq�j��3�́i��Ŏ��j�̓�̏ꍇ�A��l�����̊�������đ����āA��l�̎�̐�����������Ă����B

��l���猩��ƁA���̓�̏ꍇ���d�v�ł������Ƃ͌����܂ł��������낤�B

��g�ՍϘ^ ���D�P�O�W�`�P�P�Q�@

�����A������(���傭���傤�����Ȃ�)�A���@�͗H���Ȃ��B

���邱�Ɖn(������)�Ȃ��B

�R�m���(�Ђ˂���)�A��(����)�̗^(����)�ɐ��j������A

�w�҂͑��ׂĈӂɍ�(��)�����B

��Ζ��A�r��ɓ��߂��č��v�V�����n�i����������j�ɂ����A

��ӂ̌`�i(���傤����)�������ė���ǖ��Ȃ��B

�w�l�M�s�y�ɂ��āA�ւ������Ɍ�(��)���ĉ�(��)���B

�N�̔��S�ɓo(�Ȃ�Ȃ�)�Ƃ���܂ŁA�_��(�Ђ�����)�ɖT�ƂɎ��r���čs���A

�S�q(����)��S�p���ēV���ɑ����B

���ܑK(������������)����(����)�߂��邱�Ɠ��L����B

�哿�A�R�m���O�Ɍ�(��)���Ė@�����Ɛ����A�w�l��������A

��(����)��(��)�����Ɍ�(��)���ĉ�(��)���삵�A

��(����)��(��)���ǂɘ�(��)���č����A��A��{(���傤����)�����������A

�X�R�Ƃ��ē������B

���������đc��̕��@�Ȃ�ƈ�(��)�����B

�傢�ɍ�����B

������Ⴕ�s������̋�������Đ��ƈׂ����A

����(��)�̖�����F�߂ĘY��(�낤����)�ƈׂ��B

�Ðl�]���A�X�X(����)���鍕�Â̐[�B�A���Ɉؕ|(����)���ׂ��A���B

���ꐥ��Ȃ��B

���Ⴕ��(��)�̓�����҂ƔF�ނ�A��̑��؊F�Ȕ\(��)�������A

���ɐ��ꓹ�Ȃ�ׂ����B

���Ȃɓ��͐��ꕗ��A�s���͐���n��B���ƕs���ƁA��Ɏ��������B

���Ⴕ�����Ɍ�(��)���đ�(����)��(�Ƃ�)������A

��(����)�͕s�����Ɍ�(��)���ė������B

���Ⴕ�s�����Ɍ�(��)���đ�(����)��(�Ƃ�)������A

��(����)�͓����Ɍ�(��)���ė������B

栂��ΐ�ɐ��ދ��̔g���ۂ��Ď����邪�@���B

�哿�A���ƕs���Ƃ͐�����̋��Ȃ��B

�҂��Đ��ꖳ�˂̓��l�A����p���s����p���B

���F

������(���傭���傤�����Ȃ�)�@�F�S�ꂩ�瓹�S���邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�������ƁB

�n(������)�Ȃ�F������Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B

�A��A��{(���傤����)���������āA�F��ŏ�̊{���x���āB���T�̎��̍�@�̈�B

���v�V�����n(�����������)�F�^�������B

���w�]�i���ӎ��]���]���{��]�Ӊ��n�j�𒆐S�Ƃ���]���w���ƍl������B

�u���R�^�v�ł͓��R�ǘ���

�u��@������A��͓V���T�T(����)���A���͒n���T�T(����)���B

�������Ǝ��Ɏ��ď�ɓ��p���ɍ݂�āA���p�Ɏ��ߓ����B�v

�ƕ\�����Ă���B�Սς́u���v�V�����n(�����������)�v�Ǝ����\���ł���B

�Y��(�낤����)�F�z��̎�l�B

�X�X(����)����F����[�����������悤�ȁB

�X�X���鍕�Â̐[�B�A���Ɉؕ|(����)���ׂ��F

�u�S��L��v�Ɂu��E�̐[�B�A��ׂ��̏��v�Ƃ���B

���O�B�A�^�̓��S���N�����͎̂���ŁA���@�͗H���ł����B

�������A�w�͂���Α����̂Ƃ���܂ŕ�������̂��B

�킵�͈�����A�F�ɐ����Ă���̂ɁA���O�B�͈���ɋC�Ɏ~�߂Ȃ��B

��ׂׂ���A�����̑��̉��ɓ��݉߂����Ă�����̂͐^���������A

�p�`�͑S�������Ǝ��̋P�����Ė��炩�ł����B

�������A�C�s�҂͂����M���邱�Ƃ��ł����A�ϔO��T�O�ŗ������悤�Ƃ��Ă����B

���T�O�ˋ߂��ɂȂ��Ă��A�Ђ����玀�̂̂悤�ȓ��̂�S���e���֑������Ă����B

����Ȃ��Ƃł͎���A腖��̑O�ő��ܑK(��炶����)�𐿋�����邱�ƂɂȂ邾�낤�B

���O����B�A�킵�����@�͊O�ɂ͖����Ɛ����A�w�l�͂��̐^�ӂ�������Ȃ��B

���x�͓��ɋ��߂悤�ƁA���������ǂɌ����č��T���A

�����{(���傤����)�ɓ��ĂāA�X�R�Ƃ��ĐÂ��Ȓr�̐��̂悤�Ɉӎ������Ȃ��B

�����c�t��̕��@�ł���Ǝv���B����͑傢�ɊԈ���Ă����B

�����A�N���u�s������̋��n�v��ǂ��ƍl����Ȃ���A

���������Ȃ̎�l�ƔF�߂�悤�Ȃ��̂��B

�Ðl�́A�u�X�X(����)����Í��̐[���B(����)�A

���ꂱ���^�ɋ��낵���Ƃ��낾�v�ƌ����Ă����B

����͂��̂��Ƃ��Ӗ����Ă����B

����Ƌt�ɁA�������O�B�����������������ƍl����Ȃ�A��̑����悭�������낤�B

�܂������ꂪ��肾�ƌ����邾�낤���B

�����͎̂l��̒��̕���A�����Ȃ��̂͒n��ł����B

���ƕs���͋�ł���A�Ƃ��ɌŒ�E�s�ς̎����͖����B

�������O�B����������Ł����ꁄ�𑨂܂��悤�Ƃ�����A

�����ꁄ�͕s���̏��ɗ����낤�B

�����栂���A�r�ɐ��ދ����g���Ԃ��𗧂ĂĖ��オ��悤�Ȃ��̂��B

�哿�A���ƕs���Ƃ͒P�Ȃ���̑Ώۂɉ߂��Ȃ��B

���̖{���͖��˂̓��l���A���ƕs���𑀍삵�Ă���Ƃ���ɂ����B

���̎��O�ŗՍς́A

�u�^�̓��S���N�����͎̂���ŁA���@�͗H���ł��邪�����̂Ƃ���܂ł͂킩����̂��v

�Ɛ����N�����T�̌��̊j�S�ɔ����Ă���B

�Սς́A�u�킵�͈�����A�F�Ɍ��̊j�S������Ă���̂����A���O�B�͈���ɋC�t���Ȃ��v

�ƌ����B

�X�ɔނ́A

�u��ׂׂ���A�����̑��̉��ɓ��݉߂����Ă�����̂͐^�������ŁA�p�`�͑S�������Ǝ��̋P�����Ė��炩�ł����B

�������A�C�s�҂͂����M���邱�Ƃ��ł����A�ϔO��T�O�ŗ������悤�Ƃ��Ă����v

�ƌ����Ă���B

���̕����͌��̖{�́i�����ʐ^�l�j�Ƃ��Ă̔]�i���w�]�𒆐S�Ƃ���j��

�u�^�������ŁA�p�`�͑S�������Ǝ��̋P�����Ė��炩�ł���

�i���v�V�����n�ɂ��āA��ӂ̌`�i(���傤����)�������ė��X�ǖ��Ȃ��j�v

�ƕ\���������̂ƍl�����A���ڂ��ׂ��ӏ��ł���B

�Սς͂悭

���@���������`�ŕ\���ł��Ȃ�

�ƌ����B

�������A�����ł͍X�ɓ˂�����ŁA

�u�^�������ŁA�p�`�͑S�������Ǝ��̋P�����Ė��炩�ł���

�i���v�V�����n�ɂ��āA��ӂ̌`�i(���傤����)�������ė���ǖ��Ȃ��j�v

�ƕ\�����Ă���̂ł���B

����i���̖{�̂Ƃ��Ă̔]�i���w�]�j�j�͎p�`�͑S�����������Ȃ��B

�������A�^�������ŁA�Ǝ��̋P�����Ė��炩�ł����ƕ\�����Ă���B

�m���ɁA����i���̖{�̂Ƃ��Ă̔]�i���w�]�j�j�̎p�`�͑S�����������Ȃ��B

�������A����͐^�������ŁA�Ǝ��̋P�����Ė��炩�ł���ƕ\�����Ă���B

��X�͌��̖{�̂ł���]�����邱�Ƃ͏o���Ȃ��B

�܂��āA�]���𒆐S�Ƃ������̖{�̂Ƃ��Ẳ��w�]�����ӎ��]�ł���B

���ӎ��]�ł��鉺�w�]��

�u�^�������ŁA�Ǝ��̋P�����Ė��炩�ł����v

�ƌ����Ă���Ɖ��߂ł��邾�낤�B

�����@�̊J�c�c�ł��铴�R�ǘ����u���R�^�v�ɂ����āA

�u�ꕨ����A��͓V���������A���͒n���������B�������Ǝ��Ɏ��ď�ɓ��p���ɍ݂�āA���p�Ɏ��ߓ����B�v

�Ƃ���Ɍ��y���Ă���̂����ڂ����B

��������w�]�i���ӎ��]�𒆐S�Ƃ���]�j��\�����Ă���ƍl������B

�u�������Ǝ��Ɏ����v�͗Սς́u���v�V�����n�v�Ǝ��Ă���B

���R�ǘ��́u�������Ǝ��Ɏ����v

�ƌ������t��

�]���𒆐S�Ƃ������w���ӎ��]�����⎽�̃C���[�W�ɂ���ĕ��w�I�ɕ\�����Ă���

�ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

���O�̌㔼���ŗՍς́u�������O�B����������Ł����ꁄ�𑨂܂��悤�Ƃ�����A

�����ꁄ�͕s���̏��ɗ����낤�B

�����栂���A�r�ɐ��ދ����g���Ԃ��𗧂ĂĖ��オ��悤�Ȃ��̂��v

�ƌ����Ă���B

�u����ւS�W�������H�v�ł��^�̎����i���]�j�����R�Ń_�C�i�~�b�N�ȓ�������̃_�C�i�~�b�N�ȓ����ɚg���Ă���B

���҂̕\�����悭���Ă���̂����ڂ����B

�i�u����ցv�S�W�����Q���j�B

�����ł��������ꁄ�Ƃ͖��ʂ̐^�l�i�����w�]�𒆐S�Ƃ���]�j���w���ƍl������B

�i�u�T�Ɣ]�Ȋw����1�v���Q���j�B

�Սς́u�����栂���A�r�ɐ��ދ����g���Ԃ��𗧂ĂĖ��オ��悤�Ȃ��̂��v

�ƌ����Ă���B

�����ŋ����o�ė���̂��ʔ����B

���ނ̔]�͖w�ǔ]�������ō\������A�l�Ԃ̉��w�]�Ɏ��Ă���B

�s�`�s�`���˂鋛�̎p�ɂ����

���̖{�̂ł������w�]�𒆐S�Ƃ���]�̓������A

�_�C�i�~�b�N�ɔg��ł��Ē��˂鋛�̓��ԂɂȂ��炦��

�����I�ɕ\�����Ă���ƍl������B

�u����ւS�W�� �����H�v�ł��A

�^�̎����i�����w�]���S�̔]�j�����R�Ń_�C�i�~�b�N�ȓ�������̃_�C�i�~�b�N�ȓ����ɚg���Ă���B

�i�u����ցv�S�W�����Q���j�B

���̎��O�̒��߂�����ŁA�Սς�

�u���̖{���͖��˂̓��l���A���ƕs���𑀍삵�Ă���Ƃ���ɂ����i�҂��Đ��ꖳ�˂̓��l�A����p���s����p���j�v

�ƌ����Ă���B

�����ŏo�ė��������˂̓��l���ƌ������t�́u�㓰�\�R�v�ŏo�ė��������ʂ̐^�l����

�����ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤

�i�u�㓰�\�R�v���Q���j�B

�u�㓰�\�R�v�ŋc�_�����悤�ɁA�����ʂ̐^�l���͔]���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�����ł������˂̓��l����]���ƍl���悤�B

�����l����Ǝ��O�̒��߂�����ŗՍς́A

�u���̖{���͔]���A���ƕs���𑀍삵�Ă���Ƃ���ɂ����i�҂������ꖳ�˂̓��l�A����p���s����p���j�v

�ƌ����Ă��邱�ƂɂȂ�B

�]�Ȋw�I�ɂ��A

��X�̓���i���ƕs���j�͔]����o��^���w�߂ɂ�����R���g���[������Ă������Ƃ��������Ă���B

�]���āA���̎��O�̒��߂�����ŗՍς������Ă��邱�Ƃ́A�Ȋw�I�ɂ��S���������B

��������̐}�P�S�Ɏ����B

�@�}�P�S�@��X�̓���i���ƕs���j�͖��˂̓��l�i�]�j����o��

�^���w�߂ɂ���ăR���g���[������Ă���

���̂悤�ɁA

�]�Ȋw�����������Ñ�Љ�i����j�ɐ������Ս����]�̋@�\��ǂ��������Ă������Ƃ����ɋ����ׂ����Ƃł����B

��g�ՍϘ^ ���D�P�P�Q�`�P�P�S�@

�@(��)�������̊w�l��������A

�R�m������(������)�ɂ͎O��̍���ƍ�(��)���Ēf���B

�@(��)���������허����A���ւ����̋���D���đ��̖@���������B

�����͒��㍪�허����A���ւ����Ɩ@�Ƌ�ɒD���B

�@(��)����㍪�허����A���ւ����Ɩ@�Ɛl�Ƌ�ɒD�킸�B

�@(��)���o�i�����̐l�L���ė�����A�R�m������(������)�ɂ��A

�ւ��S�̍�p���č�����(��)���B

�哿�A�����ɓ����ẮA�w�l����(���Ⴍ�肫)�̏��͕���ʂ����A

�ΉΓd���������߂�������B

�w�l�Ⴕ��蓮(���傤�ǂ�)���A�����v����(�����傤���傤)�B

�S���[����Α�����(����)���A�O����Α�����(����)���B

�l�L���ĉ����A�ڑO�𗣂ꂸ�B

���F

���̋���D���đ��̖@���������F���O�P�|�P�Ő����ꂽ

�u�Սς̎l�����v�̂P���D���s�D�l���Ől��@�ɒu��������ƁA

���D���s�D�@���ƂȂ�B

�i���O�P-�P�́w�l�����x���Q���j�B

���́��D���s�D�@���ɋ߂��l�����ƌ�����B

���i�w�l�j�̉��D���A�@�i���O�j�͒D��Ȃ���Ԃƌ�����B

���Ɩ@�Ƌ�ɒD���F���O�P�|�P�Ő����ꂽ

�Սς̎l�����́��l����D���Ől��@�ɒu��������ƁA���@����D���ƂȂ�B

����ɋ߂��l�����ƌ�����B

�C�s�҂̉�ӂƖ@�i���O�j����ɒD���������Ԃł���B

���Ɩ@�Ɛl�Ƌ�ɒD�킸�F���O�P�|�P�Ő����ꂽ

�Սς̎l�����́��l����s�D���Ŗ@��t��������ƁA

���l�@����s�D���ƂȂ�B

����ɋ߂��l�����ƌ�����B

�@�A���i�C�s�ҁj�A�l�i��́j�̎O�҂Ƃ��D����邱�Ƃ͂��Ȃ��B

��㍪��̏C�s�҂ɑ��ẮA�@�A���i�w�l�j�A�l�����̂܂܂ɂ��āA

���̎O�҂�����̂܂܂Ɏ��R�ɐU�����Ă����Ԃƌ�����B

�o�i�����̐l�F�l���݊O�ꂽ�D�ꂽ�͗ʂ����l�B

�S�̍�p���č�����(��)���F�S�͂��o���đΉ����A�����N�t���͂��Ȃ��B

�w�l����(���Ⴍ�肫)�̏��F�C�s�҂��S�͂������ꏊ�B

�Ⴕ��蓮(���傤�ǂ�)���F�����Ⴊ�����ł��������Ȃ�B

�v����(�����傤���傤)�F�W�������Ȃ��Ă��܂��B

�l�L���ĉ����A�ڑO�𗣂ꂸ�F�N�����ꂪ������l������Ƃ���A

����͖ڑO�ɂ���N�B�ɑ��Ȃ�Ȃ��B

��������C�s�҂�����ė������A�킵�̏��ł͎O��ނ̍���ɕ����Ďw�������B

������������̏C�s�҂������Ȃ���A

�킵�͔ނ̉�ӂ�D���đ��̖@�i���O�j�͒D��Ȃ��B

���㍪��̏C�s�҂������Ȃ���A

�킵�͔ނ̉�ӂƖ@�i���O�j����ɒD������Ă��܂��B

������㍪��̏C�s�҂��������ɂ��A

�킵�͔ނ̉�ӁA�@�i���O�j�A�l�i��́j�̂ǂ���D����邱�Ƃ͂��Ȃ��B

�C�s�҂�����̂܂܂Ɏ��R�ɐU�����ɂ܂������B

�����A�l���݊O�ꂽ�D�ꂽ�͗ʂ����C�s�҂��������ɂ��A

�킵�͑S�͂������đΉ����A�����N�t���͂��Ȃ��B

���N�A�����܂ŗ���ƁA�C�s�҂��S�͂��������ɂ͕����ʂ炸�A

�u�ԓI�����ɂ���ēd���Ή̂悤�ɉ߂�����̂��B

�����C�s�҂̊Ⴊ�^�O�̂��߁A�����ł������Ȃ�A��������Ƃ͖��W�ɂȂ��B

�S������������Ƃ����Ⴂ�A��O�����ΊO��Ă��܂��B

�N�����ꂪ������l������Ƃ���A����͖ڑO�ɂ���N�B�ɑ��Ȃ�Ȃ��B

���̎��O�ł͑T�C�s�ҁi�w�l�j���O��̍���ɕ����āA�v�X�ւ̑Ή��Ǝw���@��_���Ă���B

�O��̍���͎��̐}�P�T�̂悤�ɍl����ƕ�����₷���B

�}�P�T�@�T�̗͗ʂ��猩���O��̍���

�}�P�T�̂悤�ɁA��A���A���Ə��̎l�̃��x���������B

�l�̃��x���͏C�s�ҁi�w�l�j�̑T�̗͗ʂƃ��x����\�킷�ƍl����B

���̎��O�ɂ͇@�@��������A�A�@���㍪��A�B�@��㍪��̎O��̍��킵���o�Ă��Ȃ��B

�����킠�邢�͉�������Ȃǃ��x���̒Ⴂ�C�s�҂͗Սς̉�ɂ͂��Ȃ������̂��낤���H

������ȉ��̉������x���̏C�s�҂�S�Ē�������Ɋ܂߂čl���Đe�Ɏw�����Ă����̂����m��Ȃ��B

���̎��O�͎��O�P�O�|�P�O�̎l�o��̍l���Ǝ����Ƃ��낪����B

�i���O�P�O-�P�O�́w�l�o��x���Q���j�B

�C�s�҂̑T�̗͗ʂƃ��x���f�����ނ���͕̂��ʈӎ��i�m���j�̓����ł���B

�����ł��l�o��̎��Ɠ����悤�ɁA���ʒq���d������Սς̎p���������ċ����[���B

���Ɩ@��D������D��Ȃ������肷�鏈�͎��O�P�́w�l�����x�Ɏ��Ă���B

�i���O�P-�P�́w�l�����x���Q���j�B

����͗Սς̒�q�̋���@���ƍl���邱�Ƃ��ł��悤�B

���̎��O�ɏ����ꂽ�Սς̋���@�͈ȉ��̂悤�ɍl���邱�Ƃ��ł��悤�B

�P�j��������̏C�s�҂̏ꍇ�F

�Սς͔ނ̑T�̋��n��ے肷��i��ӂ�D���j���A

�ނ��T�̓��ɓ����ďC�s�������Ƃ����ړI�i���O�j�͗��h�Ȃ��̂��Ƃ��đ��d����B

�Q�j���㍪��̏C�s�҂̏ꍇ�F

�Սς͔ނ��������Ă���T�̋��n�ƖړI�i���O�j�́A�����ʖڂ��Ƃ��āA�Ƃ��ɔے肵�Ă��܂��B

�R�j��㍪��̏C�s�҂̏ꍇ�F

�Սς͔ނ��������Ă���T�̋��n�ƖړI�i���O�j�̂ǂ�����d����i�D����邱�Ƃ͂��Ȃ��j�B

�����ďC�s�҂���肽���悤�Ɏ��R�ɏC�s������B

�S�j�l���݊O�ꂽ�D�ꂽ�͗ʂ����C�s�҂̏ꍇ�F

�S�͂������đΉ����A�����N�t���͂��Ȃ��B

���A��������̏C�s�҂��������x���A���㍪��̏C�s�҂𒆋����x���A

��㍪��̏C�s�҂��㋉���x���̏C�s�҂��ƍl���悤�B

���̎����̎w���@�͕�����Ղ������̂悤�ɂȂ邾�낤�B

�P�j��������i�ዉ���x���j�̏C�s�҂̏ꍇ�F

�ނ��Q�T�C�s�������Ƃ����ړI�i���S�j�͂Ȃ��Ȃ����h�Ȃ��̂��Ƃ����Ă邪�A

�ނ̑T�̋��n�͂܂��ʖڂ��Ɣے肷��i��ӂ�D���j�B

�Q�j���㍪��i�������x���j�̏C�s�҂̏ꍇ�F

�Սς͏C�s�҂��������Ă���T�̋��n��ړI�i���S�j�͂Ƃ��ɖ����s�[�����Ƃ��āA

�������w������B

�R�j��㍪��i�㋉���x���j�̏C�s�҂̏ꍇ�F

�Սς͔ނ��������Ă���T�̋��n�ƖړI�i���O�j�̂ǂ�����d����

�i�D����邱�Ƃ͂��Ȃ��j�B

�����ďC�s�҂���肽���悤�Ɏ��R�i����I�j�ɏC�s������B

�S�j�l���݊O�ꂽ�D�ꂽ�͗ʂ����C�s�҂̏ꍇ�F

�S�͂������đΉ����A�����N�t�������Ȃ��B

�����A�Սς͒�������i�ዉ���x���j�̏C�s�҂ɑ��͗D���������ĂȂ����

�������w�����邪�A

���㍪��i�������x���j�ȏ�̏C�s�҂ɑ��Ă͌������w�����Ă���B

��㍪��i�㋉���x���j�̏C�s�҂ɑ��Ă͎��R�ɂ܂����ďC�s������B

���̂悤�ɍl����ƁA

�Սς̎w���@�́u�Ȃ��Ȃ������I�ŗD��Ă����v�ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B

���O�̍Ō�̂Ƃ����

�u�����C�s�҂̊Ⴊ�^�O�̂��߁A�����ł������Ȃ�A��������Ƃ͖��W�ɂȂ��B

�S������������Ƃ����Ⴂ�A��O�����ΊO��Ă��܂��v

�ƌ����Ă���B

�u�C�s�҂̊Ⴊ�^�O�̂��߁A�����ł������Ȃ�A��������Ƃ͖��W�ɂȂ��v

�Ƃ͏C�s�҂�������M���邱�Ƃ��ł��Ȃ��i�M�s�y�j�Ȃ�A

�����u�^�̎��ȁv���痣�ꖳ�W�ɂȂ�ƌ����Ă���ƍl������B

�u�N�����ꂪ������l������Ƃ���A����͖ڑO�ɂ���N�B�ɑ��Ȃ�Ȃ��v�Ƃ�

�N�����ꂪ������l������Ƃ���A�u����͖ڑO�ɂ���N�B���g�i���^�̎����j�ɑ��Ȃ�Ȃ��ł͂Ȃ����v

�Ɛ^�̎��Ȃ��Y�o���ƒ��w���Ă���B

��g�ՍϘ^ ���D�P�P�S�`�P�P�T�@

�哿�A���͔��X���S�q(�͂̂�����)��S(�ɂ�)�����A

�T��(�ڂ���)�ɑ����ĕ������ߖ@�������B

�����^��(���)�ɒy��(����)�����(�Ă�)�A���҂���(����)��������B

�������n(�����ςς�)�ɂ��ċ_�����ꍪ��(����)�܂��B

�i(�悤)����ǂ���(����)�炸�A������ǂ��U�����B

����(�����Ⴍ)����Γ](����)�������A���߂���Ί҂��ĖڑO�ɍ݂����A

�쉹(�ꂢ����)���ɑ����B�Ⴕ�l�M������A�k(������)��ɕS�N��J�����B

�����A�ꙋ�߂̊ԂɁA�ւ��ؑ�(������)���E�ɓ����A

���I�Փ�(�т邵���)���y�ɓ���A��E���y�ɓ���A�_�ʍ��y�ɓ����A

���y�ɓ���A�@�E�ɓ���A�q(��)�ɓ����(���傤)�ɓ���A�}�ɓ��萹�ɓ����A

��S�{���ɓ����āA�����ɓ��K�q(�Ƃ��݂Ⴍ����)������A

�F�Ȑ��L�莀�L�邱�Ƃ������A�B�̂ݗL���B

������ԁA�c��(�͂���)��J�����A��������A�ꎞ�ɕ��p���B

���F

���X���S�q(�͂̂�����)�F���X�Ƃ͉_���̐H�����̂��ƁB

���S�q�Ƃ͕��܂̂��ƂŁA���̂̂��ƁB

�H������g�ɕt���ē����_���̓��̂�̎��������t�ƍl������B

�T��(�ڂ���)�ɁF�킫���̕��ցB

����(����)�܂��F���������B

�i(�悤)����ǂ���(����)�炸�A������ǂ��U�����F�S�����栂����\���ŁA

�S�Ƃ�����̂悤�Ȃ��̂́A�����W�߂Ă���(����)��Ȃ����A

�͂����Ă��U��邱�Ƃ��Ȃ��B

�ؑ�(������)���E�F���I�Փ�(�т邵���)���̊�ƏC�s

�ɂ���đ������ꂽ�@�ؑ�(�����)���E�̂��ƁB

�@�ؑ����E�͉،��v�z�n�̌o�T�ł��鞐�Ԍo�Ő�����Ă���B

�i�������̂P�́u�@�ؑ����E�v���Q���j�B

�@�ؑ����E�Ƃ͑�敧���̉F���_�̂P�ł���B

��Ḏɓߕ�(�т邵��ȂԂ�)�i���@�C���[�`���i���A������Ḏɓߕ�(�邵��ȂԂ�)�A

����@���j�ƌĂ��F���̍����I�ȕ�������Ƃ����b����͂��܂�B

Ḏɓߕ��͘@�ؑ����E�ƌĂ�鐢�E�ŋ���������Ă���B

�@�ؑ����E�͒�����Ș@���琬�鐢�E�ł���B

���̘@�͂P�O�O�O�t�̉ԕفi�@�فj�����B

Ḏɓߕ��͂P�O�O�O�l�̎߉ޖ��i�S�[�^�}�E�u�b�_�j�ɉ��g��

�P�O�O�O�t�̉ԕق̂P�P�ɏZ��ł���B

����ɂ��ꂼ��̉ԕقɂ͂P�O�O���̐��E������Ƃ���̂�

�@�ؑ����E�ɂ�1,000��100����10���̐��E������B

�e���E�ɂ�Ḏɓߕ��̉��g�ł���߉ޖ����P�l������Ƃ����̂ŁA

�@�ؑ����E�ɂ���߉ޖ��̑����͂P�O���l�ł���B

�e�߉ޖ��͕����̉��ɍ����ē����Ɍ����J���Ƃ����_��I�ݒ肪�����B

��Ḏɓߕ��͖����ł�����@���ƌĂ�������̋����ł���B

�C�s�ҒB��A�N�B�͕��܂�S���ŁA�e���ɋ삯����ĕ��@��T�����߂Ă���B

���̍��A���̂悤�ɒT�����߂Ă���҂����҂ł��邩�����邩�B

����͐����ǂ��s�`�s�`���Ă��邪�ǂ��ɂ������Ă��Ȃ��B

����������W�߂悤�Ƃ��Ă���(����)�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�����U�炻���Ƃ��Ă����U���邱�Ƃ͂Ȃ��B

���߂悤�Ƃ���Ή�������A���߂Ȃ�������Ɩڂ̑O�ɂ����āA

���̗얭�Ȑ��͎��ɕ������Ă���B

�������ꂪ�M�����Ȃ��Ȃ�A

���Ƃ��S�N���̒����N���A����C�s���Ă����ʂɂȂ邾�낤�B

�C�s�ҒB��A��u�̂����ɁA�@�ؑ����E(�����������)�ɓ���A

���I�Փ�(�т邵���)���y�ɓ���A

��E�̍��ɓ���A�_�ʂ̍��ɓ���A����ȍ��ɓ���A�@�E�ɓ���B

�܂����q(���傤��)�A�}���A��S�{���̐��E�ɓ���B

�������A�ǂ���q�ˋ��߂Č��Ă��A�����͌����Ȃ��B

�������T�O�����邾�����B

���o��̉Ԃ̂悤�ȕ߂܂��邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂�߂܂��悤�ƁA

���ʂȘJ�͂��g���Ă͂����Ȃ��B

���Q�����A����P���Ȃǂ̕��ʂ́A�F��ӂɓ����̂Ă�I

�Սς͑O�̎��O�i�P�O�|�P�Q�j�ɑ����A�Սς́A

�u�C�s�ҒB��A�N�B�͕��܂�S���ŁA�e���ɋ삯����ĕ��@��T�����߂Ă����B

���̍��A���̂悤�ɒT�����߂Ă���҂����҂ł��邩�����邩�B

����͐����ǂ��s�`�s�`���Ă��邪�ǂ��ɂ������Ă��Ȃ��v

�ƌ����B

�ܘ_����́u�^�̎��ȁi�]�Ƃ��̋@�\�j�v�����w�I�\���ɑ��Ȃ�Ȃ��B

�X�ɁA�Սς́A

�u����������W�߂悤�Ƃ��Ă���(����)�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�����U�炻���Ƃ��Ă����U���邱�Ƃ͂Ȃ��B

���߂悤�Ƃ���Ή��������A

���߂Ȃ�������Ɩڂ̑O�ɂ����āA���̗얭�Ȑ��͎��ɕ������Ă����v

�ƌ����B

������ܘ_�A�u�^�̎��ȁi�]�@�\�j�v�����w�I�\���ł���B

�Սς́u�������ꂪ�M�����Ȃ��Ȃ���A

���Ƃ��S�N���̒����N���A����C�s���Ă����ʂɂȂ邾�낤�v

�ƌ����Ă���B

�Սς��������X���I�ɂ͂���͂Ȃ��Ȃ��������邱�Ƃ�������Ƃ������Ǝv����B

�������A�Ȋw���i����������ł͂���́u�M���邩�M���Ȃ����̖���v�ł͂Ȃ��B

�N���^�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȋw�I�����ł���B

�]�F���͔���d���������d���I���E�ł���B

���ꂪ�����ł�����̂�����͊ȒP�ɕ�����B

�����Ŕ��X���S�q(�͂̂�������)�i���܁j�Ƃ������t���o�Ă���B

���̌��t�͓��̂ɑ���T�I�\���ł���B

�������A�Ñ�����̎̕������e�𗎂Ƃ��Ă���B

����ł͒�����v���錾�t�ƍl������B

�Սς̌��t�u�C�s�ҒB��A��u�̂����ɁA�@�ؑ����E�ɓ����A

���I�Փ�(�т邵���)���y�ɓ���A��E�̍��ɓ����A

�_�ʂ̍��ɓ���A����ȍ��ɓ���A�@�E�ɓ����B

�܂����q(���傤��)�A�}���A��S�{���̐��E�ɓ����v

�����R���݂ɓ����]�@�\��\�킵�Ă���B

�u�������A�ǂ���q�ˋ��߂Č��Ă��A�����͌����Ȃ��j�v

�Ƃ͔]���𒆐S�Ƃ����s���s�łƂ���������鐶���]�̐��E��

�����I�Ɍ����Ă���Ǝv����B

�]���𒆐S�Ƃ����]�͖�����邱�Ƃ��Ȃ��B

��ɓ����Ă���B

������u�ǂ���q�ˋ��߂Č��Ă��A�����͌����Ȃ��j�v

�ƌ����Ă���ƍl������B

�������A�]���ƌ����ǂ��l�̎��ƂƂ��Ɋ������~����B

������u�]�����@�v�ł���B

����ł́u�]�����v�͎��̒�`�Ɋւ���{�I���ł���B

�]���𒆐S�Ƃ������w�]�́A���T���ɂ͈ꌩ�u�s���s�ł̐��E�v�̂悤�Ɏ�������邩���m��Ȃ����{�����s���s�łł͂Ȃ��B

�]���𒆐S�Ƃ������w�]�����̂̎��ƂƂ��Ɏ��ʁB

��͂莀�łɎ���u���팴���v���瓦��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B

���̕ӂ�͉Ȋw�I�ϓ_���������v���邾�낤�B

���O�̍Ō�ɗՍς�

�u�������T�O�����邾�����B

���o��̉Ԃ̂悤�ȕ߂܂��邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂�߂܂��悤���A

���ʂȘJ�͂��g���Ă͂����Ȃ��B

���Q�����A����P���Ȃǂ̕��ʂ́A�F��ӂɓ����̂Ă�I�v

�Ɩ��ʂȓw�͂����Ȃ��悤�Ɍ����Ă���B

�������ςɊ�Â����Սς̒��ƌ����邾�낤�B

��g�ՍϘ^ ���D�P�P�T�`�P�P�V�@

�����A�R�m�����@�͓I�I����(�Ă��Ă��������傤)���āA���J(�܂悭)�a���A

�O��(����)�a���A����(�ǂ�����)�a���A

�I�R�Ɛ���(�������傤)�a���Ə](��)��A��H�ɍs���ēV���ɂ��܂˂��B

�l�̐M�����閳���A�s(���Ƃ���)���F���(������)���N�����B

����(�ǂ�����)�a���̗p���̔@���́A���ꖳ�G(�ނ���)�Ȃ��B

�w�l�O�S�ܕS�A�s(���Ƃ���)���F�ȑ�(����)�̈ӂ������B

�I�R�a���̔@���́A���ݐ^���ɂ��āA���t�̗p���A

�w�l�U��(��������)�𑪂炸�A��(���Ƃ���)���F�ȖZ�R�����B

�O���a���̔@���́A���(����)�B��(����)���A

�w�l�̗�����ҁA�F�Ȏ����l����B

���J�̗p���̔@���́A�ꂫ���Ɖ��@�̔@���A�F�ȋ߂Â������B

���݂̗p���̔@���́A����(����Ƃ�)��Ɍ�(��)���Đl���K���A

������҂͊F�Ȝ�(����)���B

���F

���J(�܂悭)�a���F���J(�܂悭)��O�B�n�c����̖@�k�B

�O��(����)�a���F�O��(����)�V�R�i�V�R�X�`�W�Q�S�j�B�Γ���J�i�V�O�O�`�V�X�O�j�̖@�k�B�@

�����~�̂�����A�O���V�R�͐d��R�₵�Ēg������Ă����B

�������A���ɐd�������Ȃ��Ă��܂����B

�����Ŕނ͕����������ė��ĔR�₵�Ă��܂����B

���������߂��@��ɑ��ނ͕��ɗ�����邽�߂��Ɠ������Ɠ`������B

�܂��m���̒����Ɉ��u����Ă����������Ɍׂ��č���

�Ƃ�����s�ɂ���Ă��m����B

����(�ǂ�����)�a���F�n�c����(�ǂ�����)�i�V�O�X�`�V�W�W�j�B�����T�̎����I�听�ҁB

�^�B�@�̑c�B

�I�R�F�I�R�A�@�q��B�n�c����̖@�k�B

����(�������傤)�a���F���d���B�n�c����̖@�k�B

���(����)�B��(����)���F�@�O���V�R�́u����v�Ƃ�������̒���

�u�ʎ�̗�얭�ɂ��āE�E�E�B�B����Ɍ��]���ɗV���v

�ƌ������t������B

�ʎ�̒q�d�̎�����݂ɉB�����茰�킵���肷�铭�����Ӗ����Ă���B

���@(������)�F�L�n�_�B

�~�J���ȃL�n�_���̗��t���œ���͑N�₩�ȉ��F�����Ă��邽�߉��@�ƌĂ��B

�R�ې������A���J���C�h���܂ݑ�ϋꂢ�B

�×��ݒ���≩�F�����ɗp������B

����(����Ƃ�)��Ɍ�(��)���Đl���K�ށF���d���͂��Ɨt�ł������B

���݂͏C�s�҂�����ƁA�����|�ɐ�������

�u�����ł��v�ƌ����āA�����i��\���������������Ƃ����B

�u���Ȗ{���̖ʖ��v���|��Ŏˎ~�߂�悤�^���ɏC�s����悤

�C�s�҂Ɍx���������̂ƍl������B

���N�A�킵�̕��@�͖��J(�܂悭)�a���A�O��(����)�a���A

����(�ǂ�����)�a���A�I�R�Ɛ���(�������傤)�a���ȗ��A

�͂�����Ƒ���(�������傤)���ē`����ꂽ���̂ł����B

�ޓ��Ɠ����������ŗ������̂��B

�������A�N�����̓���M����҂͖����A�F�Ȃ��Ƃ��Ƃ���掂������̂��B

���Ƃ��Γ���a���̏@���́A����ō�����C�����������B

�C�s�҂͎l�A�ܕS�l���������N�����̐^�ӂ��������҂����Ȃ������B

�I�R�a���̍s���́A���ݐ^���ł���A���t�c���ŋɂ܂�Ƃ��낪�����A

�������痈���C�s�҂͂��̕Ӎۂ��M���m�邱�Ƃ��ł����F�Z�R�Ƃ��Ă����B

�O���a���̍s���́A�蒆�̎����Ԃ��Ǝ��݂ł������悤��

���Ȃ�p���邱�Ǝ��݂ł���A�������߂Ă���ė����҂́A�F�l��ꂽ�B

���J(�܂悭)�a���̍s���́A�ꂢ���Ɖ��@�i�L�n�_�j�̂悤�ł����A

�F�a���ɋ߂Â����Ƃ��ł��Ȃ������B

����(�������傤)�a���́A��ɋ|�����������

�C�s�҂����݂��̂ŗ����҂͊F���ꂽ���̂��B

���̎��O�ŁA�Սς͎��������X�������ė����T��

�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��ɂ��Č��y���Ă���B

�ނ͎����������e�������T�t�Ƃ��Ė��J�i�܂悭�j�a���A�O��(����)�a���A

����(�ǂ�����)�a���A�I�R�Ɛ���(�������傤)�a���ܐl�̖��O�������Ă���B

�ނ�̖@�n�}�����̐}�P�U�Ɏ����B

�}�P�U�@�Սς��d������T�t�B�̖@�n�}

�Սς����X���������ƌ����A���J�a���A�O���a���A�I�R�Ɛ���)�a���l���̓�

���J�A�I�R�Ɛ��݂̎O���͔n�c����̖@�k�ł���A

�O���V�R�݂̂��Γ���J�̒�q�ł���B

����a���̏@���́A����ō�����C�������Ə̎^���Ă���B

���̂��Ƃ��Սς͔n�c�̍^�B�@�̖@�n�̑T�̉e���������Ă������Ƃ�������B

�Սς͂��̖{���ƌ����ėǂ����낤�B

�O���V�R�̎t�ł���Γ���J�͐��s�v�ƂƂ��Ɍ�ɑ����T�̖{���I���݂ł���B

�������A���̖@�n�ł͒O���V�R��l�݂̂��������Ă��Ȃ����Ƃ���

���̖@�n����̉e���͏��Ȃ��ƌ�����B

�_�ޓܝ�i�V�W�Q�`�W�S�P�j�͑����@�̊J�c���R�ǘ��i�W�O�V�`�W�S�P�j�̎t�ł���A

�����@�̐����ɉ����ďd�v�Ȑl�ł���B

�_�ޓܝ�͂Q�O�N���̊Ԕn�c����̖@�k�S����C�Ɏt�������B

�S����C�Ɏt�����Ă����_�ނ͕S�䂪�W�P�S�N�ɑJ���������߁A

��R�ҙV�i�V�S�T�`�W�Q�W�j�̉��Ɉڂ��R�Ɏk�@�����̂ł���B

��R�͐Γ���J�̖@�k�ł���̂ő����T�̖@�n�̑�����T�t�ł���B

�S����C�͉��@��^���o�ėՍϋ`���ɒ�������l�ł���B

�_�ޓܝ�͂Q�O�N�ԕS����C�Ɏt�����ՍϑT�ɂȂ���n�c�T���w�B

�_�ޓܝ�͂��̌㑂���T�ɒ��ڂȂ����R�ҙV�̉��Ɉڂ��R�Ɏk�@�����B

���̑T�������@�̊J�c���R�ǘ��ɓ`���̂ł���B

����ɒ��ڂ����͓̂��R�ǘ��ƗՍϑT�̊W�ł���B

�����@�̊J�c�Ƃ���铴�R�ǘ��̌�^�u���R�^�v�ɂ�

���R�ǘ��������ŏ��̑T�t�͌܉k�R�̗�ّT�t�i�V�S�V�`�W�P�W�j

�ł������Əq�ׂ��Ă���B

��ّT�t�͔n�c����̖@�k�ł���̂ŁA�Սόn�̑T�t�ƌ�����B

�]���ē��R�ǘ��͍ŏ��A�Սόn�̑T�t�ɂ��đT���w���ƂɂȂ�B

�ނ͏C�s�̗��ł͓��ɉ�ɍs���Ă���B

�����n�c����̖@�k�ł���̂ŁA�ՍϑT�ɘA�Ȃ�T�t�ł���B

���R�ǘ��̎t�ł���_�ޓܝ�͗ՍϑT�̉e���������Ƃ͊��Ɍ����B

���̂悤�ɑ����n�̑T�t�B�ƗՍόn�̑T�t�B�͓�������Ɍ𗬂��A���ɋ߂��W�ɂ��������Ƃ�������B

�_�ޓܝ�͐Γ��R���̑T�ƗՍϑT�Ƃ�o�C�������Ƃ�

�����@�ƌ�����̂����m��Ȃ��B

���ɑ����T���C�s���d������̂͏C�s���d��������R�ҙV�ȗ��̓`�����ƌ����邾�낤�B

�Սς���������ɂ́A

�Γ��@�̗���ł��鑂���T���^�B�@�i�n�c�T�j�̗���ł���ՍϑT�̊Ԃɂ́A���Ƃ�����ʂ͂Ȃ��������Ƃ�������B

�}�P�V�Ɂ@�Γ���J�����R�A�_�ނ��o�đ����@�ɓ���@�n�}�������B

�}�P�V�@�Γ���J�����R���o�đ����@�ɓ���@�n�}

�䂪���̓����T�t�i�P�Q�O�O�`�P�Q�T�R�j�̎t�V���@��i�P�P�U�R�`�P�Q�Q�W�j��

�����@�̖@�n�ɑ�����T�t�ł���B

�@��͐�C�̏Z�����ۗ��h�̖v��A�V���R�i�����̂R�P���Z���ɏA�C�����B

���̍ہA��C�̏Z�����ۗ��h�̈⌾�ɂ���ĂȂ������Ƃ��m���Ă���B

���ۗ��h�͗ՍϏ@�̖@�n�ɑ�����T�t�ł������B

�ՍϏ@�̖@�n�ɑ����閳�ۗ��h�̈⌾�Ŏw�����E���ꂽ���߁A

�@��͓V���R�i�����̏Z���ɂȂ����̂ł���B

���̎����������ɂ����ėՍϏ@�Ƒ����@�̑T�t�B�͐e�����A

���̎����������ɂ����ėՍϏ@�Ƒ����@�̑T�t�B�͐e�����A�ՍϏ@�Ƒ����@�̏@�h�Ԃ��Ⴂ�͏���������

���Ƃ������Ă���B

��g�ՍϘ^ ���D�P�P�V�`�P�P�X�@

�R�m�������̗p���̔@���́A�^������(���傤��)���A

�_��(�����)����M(����낤)���A��̋��ɓ���ǂ��A�����ɖ����Ȃ��B

���������邱�Ɣ\�킸�B

�A�L(����)�ė������ċ��ނ�҂́A���֑�(���Ȃ�)���o�łċ�(����)���ł��B

��(����)�͉�����(��)�炸�B

���ւ����ʂ̈߂�����A

�w�l�͉����āA���(�Ђ��ނ�)�ɉ䂪����ɓ����B

��Ȃ�ƁA�ГÎq(�����Ƃ���)����̐l�A�䂪�������̈߂�c���Đ��Ԕ���F���B

���E�p���Đ����ɓ���A�w�l�͈ꌩ���āA�ւ��ӗ~(����悭)���B

��ꖔ�E�p����A�w�l�͎��S���A�Z�R�Ƃ��ċ������Č����A���Ɉߖ������B

��ꑦ����(����)�Ɍ����āA���͉䂪�߂����̐l����(��)���Ɠ�(��)�����A

����(����)�Ƃ��ē�����炵�āA����F�ߗ�����B

���F

�^������(���傤��)�F���Z�����v���܂܂ɂ��邱�ƁB

�^������D������A����������E�����肷��B

���ʂ̈߂���F����ނ̈߂𒅂ďo�Ă���ƁB

��(����)�Îq(�����Ƃ���)����̐l�F�Ⴊ�����n���V��B

����(����)�Ƃ��āF�n�b�ƋC�t���āB

�킵�̍����̂����́A���Z���̕ω����v���̂܂܂ɂ��A

�_��(�����)�����݂ɂ��Ȃ��A�ǂ�ȏ��ɓ����Ă��A�����鏈�Ŗ����ł����B

��������������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�����������߂�҂�����A���͂��̎҂��ꌩ���Č��������A�ނ͎�����Ȃ��B

��������ނ̈߂𒅂ďo��ƁA�C�s�҂͂���ɗ�����t���ė������悤���A

���̌����������Ƃ����ĕ������Ƃ���B���������Ƃł����B

��̖����n���V��́A��������߂���Ɏ���Đ��A�����A�Ԃ��A�����Ƃ����B

�������̈߂�E���Ő���ȋ��n�ɓ����Đ���߂𒅂���A

��q�͂�������āA�����~�����Ǝv���B

�������̐���߂�E���̂Ă�ƁA��q�͎��S���A�Z�R�ƂȂ��B

�����ċ������悤�ɑ������āA���Ɉ߂������Ȃ����ƌ����B

�����Ŏ��͔ޓ��Ɍ������A

�u�N�B�͎�������߂̕��ɋC������Ă��邪�A

���̈߂�E�����蒅���肵�Ă��铖�l�������������Ă���̂��H�v

�ƕ����ƁA�n�b�Ƃ��U������Ď��ɋC�t���Ƃ����n�����B

�Սς͓����A�A���A�ԁA���ȂNJ��ނ��̖@�߂𒅂��Ȃ�

���R���݂ɐU�����Ă����悤���B�t�@�b�V���i�u���ȑT�t���������Ƃɋ��������B

�C�s�҂͂��̖@�߂𒅂ďo�ė����Սς����Ė@�߁i�O���j�ɋC�����ꂪ���ɂȂ�B

�������A�Սς́A����Ȗ@�߁i�O���j�ɋC������Ă͑ʖڂ��ƌ����B

���̖@�߂�E�����蒅���肵�Ă���l�Ԃ̖{�́i�^�̎��ȁ��{���̖ʖ��j�����ł��邩����������

���Ƃɒ��ӂ������A

���ɐU��ꂸ��������R�Ɏg�����Ȃ��ׂ����ƌ����Ă���̂ł���B

��g�ՍϘ^ ���D�P�P�X�`�P�Q�O�@

�哿�A���A�߂�F�ނ邱�Ɣ���A�߂͓����邱�Ɣ\�킸�A�l�\���߂��B

�ӂ̐���ߗL��A�ӂ̖����߁A���߁A���ψߗL��A�c�ߗL��A���ߗL���B

�哿�A�A�L(�����)�鐺��(���傤�݂傤)����́A�F��������ߕ�(���ւ�)�Ȃ��B

�`�C�C(���������)�̒����ی����A

�厕�ȃJ�c(������������)���āA���̋�`�𐬂��B

���炩�ɒm��ʁA���ꌶ���Ȃ邱�Ƃ��B

�哿�A�O�ɐ���(���傤��)�̋Ƃ��A���ɐS���̖@��\�킷�B

�v���Ȃ��ĔO��L���A�F�Ȏ�������߂Ȃ��B

���A�_��(������)�ɑ��̒������̈߂�F�߂Ď���(����)���ׂ����A

�c(����)���o��(����)���o��Ƃ��A�_(��)������ߒ�(����)�Ȃ�̂��B

�O�E�ɏz���āA�����ɗ։��B

�@(��)�����A�����Ȃ��ɂ́B�������đ���(��)�炸�A���Ɍ���Ė���m�炸�B

���F

�ߕ�(���ւ�)�F��������ŕω�������́B

�ߏւ̂悤�ɊO���������C�����A���̂��Ȃ����ƁB

�`�C�C(���������)�F�����i�O�c�j�B

�`�̏������̂Ƃ���ŁA�����̓����ɂ���C���W�܂�Ƃ����B

�厕�ȃJ�c(������������)�F�����������킹�邱�ƁB

�o���F����ɒ����N���B

�ߒ�(����)�F�߂ɂ��ĒʂɁi���킵���j�Ȃ邱�ƁB

�������đ���(��)�炸�A���Ɍ���Ė���m�炸�F

���������Ă���ɂ�������炸������Ȃ��A

���Ɍ���Ă���̂ɂ��̖��O����m��Ȃ��B

�u���Ȗ{���̖ʖځi�^�̎��ȁj�v

�i�����w�]����̂Ƃ���]�j�ɂ͂��������Ă���ɂ�������炸������Ȃ��A

���Ɍ���Ă���̂ɂ��̖��O����m��Ȃ��A�Ƃ������ƁB

���N�A�߂ɋC������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�߂͎��瓮�����Ƃ͂ł��Ȃ��B

�l�����̈߂𒅂�̂��B

�߂ɂ͐���߁A�����߁A���߁A���ψ߁A�c�߁A���߂ȂǐF�X�����B

�C�s�҂�A�����������O�╶��́A�F�Ώۂɉ����Ē������������̂ɂ����Ȃ��B

��X�͉�������k�킹�A�����J�`�J�`���킹�Đ����o�����t�ɂ����B

����Ȃ��͖̂��炩�ɖ����̂悤�Ɏ��̂��Ȃ��B

���N�A�O�ɂ͉���������A�����ł͐S�������B

�S�ӎ��������đz�O���N���邪�A

�����͑S�ĊF�ȊF�Ώۂɉ����Ē����������߂̂悤�Ȃ��̂ɂ����Ȃ��B

�Ƃ��낪�N�B�͂������l�����Ă���߂����ɋC������A�����^�����ƍl���Ă����B

����Ȃ��Ƃł́A���Ƃ�����̒��N���C�s���Ă��A�߂ɂ��ďڂ����Ȃ邾�����B

����ł́A�����̐��E�ɂ������āA�����։邱�ƂɂȂ��B

������́A���������Ă���ɂ�������炸������Ȃ��A

���Ɍ���Ă���̂ɂ��̖��O����m��Ȃ��u�^�̎��ȁv�����T�ɂ���ċ��������A

�u�����ł��邱�Ɓv����ԗǂ��B

�O�̎��O�i�P�O�|�P�T�j�ɑ����Ė@�߂ɂ��Ă̐��@�ł���B

�Սς͈߂Ɋ�������悤�ł́A

���Ƃ������̒��N���C�s���Ă��A�߂ɂ��ďڂ����Ȃ邾�����B

����ł́A�����̐��E�ɂ������āA�����։邱�ƂɂȂ邾�����ƌ����B

�߂�ߏւ̂悤�ȁA�\�ʓI�ȏC�����A�n�ʁA�O���Ȃǂ�

�������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ɛ����Ă���B

���̎��O�̍Ō��

�u�@(��)�����A�����Ȃ��ɂ��v

�Ƃ������Ɓu�������đ���(��)�炸�A���Ɍ���Ė���m�炸�v

�ƌ������͂������Ă���B

���̓�̕��͂͂���܂ł̕��̈Ӗ�������̂ƊW�Ȃ��B

���˂Ȉ�ۂ��A�S���Ǘ����Ă���B

�u�������đ���(��)�炸�A���Ɍ���Ė���m�炸�v�Ƃ�

���̖{�̂ł���u�^�̎��ȁ��{���̖ʖ�(���])�v�ɂ��Č����Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B

�Ȃ��u�������đ���(��)�炸�A���Ɍ���Ė���m�炸�v

�Ƃ����Ӗ��Ɨގ�������b��

�䂪���̑哕���t�Ɖԉ���c�̖ⓚ�Ō��킳��Ă���B

�i�u���āv�哕���t�Ɖԉ���c�̖ⓚ���Q���j�B

���̎��O�̍Ō�ł��u�@(��)�����A�����Ȃ��ɂ��B�v

�ƌ�����

�u�����̎v�z�v���d�����A�������Ă���̂����ڂ����B

�g�b�v�y�[�W��

�ՍϘ^�F���̂S�@�֍s���@

�y�[�W�̐擪�֖߂�