�\���X�V2022�N8��10��

�ՍϘ^�͗Սϋ`���i������j�̌�^�ł���B

�Սϋ`���i�H�|867�N�j�͒�������̑T�m�ŁA�ՍϏ@�̊J�c�ł���B

�Սς̏@���͔n�c����Ɏn�܂�T�������ɂ܂Ő����i�߁A

�����T�@�j�̒��_���ɂ߂����̂ƌ����Ă��悢���낤�B

���̉ƕ��́u���v�i�J�A�b�[�Ɠ{�邱�Ɓj�𑽗p����s��ȑT���ł���A

���R�́u�_�v�i�_�őł��Ɓj�ƂȂ�я̂���A

���̌���������u�ՍϏ��R�v�Ƃ��g����ꂽ�B

�ՍϘ^�͏ڂ����́w���B�Սόd�ƑT�t��^�x�Ƃ����B

�Սς̒�q�O���d�R�i���傤���˂�j�̕ҏW�A

���������i���������傤�j�̍Z���ɂȂ���̂ŁA

�T��^�̉��Ƃ��Ă�Ă���B

�ՍϘ^�͗Սς̎���Q�S�S�N�o���Đ�a�Q�N�i�P�P�Q�O�j�Ɋ��s���ꂽ�B

���̉���ɗp�����e�L�X�g�͓���`���A��g���Ɂu�ՍϘ^�v�ł���B

����`���A��g���Ɂu�ՍϘ^�v��

��a�Q�N�i�P�P�Q�O�j�Ɋ��s���ꂽ�ՍϘ^�Ɋ�Â��A

�ŋ߂̒�����w�̌������ʂ������ꂽ�{�ł���B

�ȍ~�͓���`���̊�g���Ɂu�ՍϘ^�v(�ȉ��Ŋ�g�ՍϘ^�ƌĂ�)�Ɋ�Â��A

�����I�ϓ_�i�Ȋw�I�m���������ꂽ�j���番����Ղ�����������B

��g�ՍϘ^���D�P�T�`�P�U

�{�剤�페�A�����Ǝt�𐿂���融������ށB

�t�A�㓰�A�]���A�u�R�m(����)�����A���߂ނ��Ƃ��l���A�Ȃ��Đl��ɏ������A

���ɂ��̍��ɓo���B

�Ⴕ�c�@�剺�ɖđ厖���̗g���A���ɐ�������J�������A

��������[�����������B

�R�m���̓��A�페�̌�����������Ȃ��āA��(�Ȃ�)���j�@���B�����B

�҂����(������)�̐폫�����ɐw��W�����J�����̗L���A�O�ɑ��ď؋����ł��B�v

�m�₤�A�u�@���Ȃ邩���ꕧ�@�̑���H�v�B�t�ւ������B�m��q���B

�t�]���A�u���ӂ̎t�m�A�p���Ď��_����Ɋ��������v�B

�₤�A�u�t�͒N���Ƃ̋Ȃ��������A�@�����N(����)�ɂ��k���H�v�B

�t�]���A�u��ꉩ�@�̏��ɍ݂��āA�O�x�₢���ĎO�x�ł����v�B

�m�[�c���B�t�ւ������āA��ɐ����đł��ĉ]���A

�u���Ɍ����ēB�P�c(�Ă�����)������ׂ��炸�v�B

���F

�{�剤�페�F���i�����{�j�m�����페�B�페�͓V�q�ɋ��鎘�]�����̎U�R�페�B

�����ł͒n���R���̌������B

�R�m(����)�F�킵�A�����B

融�(����)�F���@�̍��ɏ�邱�ƁB

�j�@�F�T�̖{�́A�{���B

���(������)�F�͗ʂ���肾��̑T�m�B

���@�̑�ӁF���@�̍��{�`�B

�[�c���F�l������ł������B

�B�P�c(�Ă�����)���F�B�➶��ł��ƁB

�����{�m���̉��페�͕����̏���l�Ƌ��Ɏt�ɐ��@���肢�o���B

�t�͐��@�̍��ɏ���ĉ]�����A

�u�����A�킵�͛߂ނ��A���Ԃ̊��킵�ɏ����āA���@�̍��ɓo�邱�ƂƂȂ����B

�����������I����ɗ����đT�̍��{�`��������Ƃ���Ȃ�A�S�����̊J���悤���Ȃ��B

�܂����O�B������u�����Ƃ��Ă����t�����܂��Ȃ��̂��B

�����A�킵�͏페�a�̂����Ă̋����肢�����B

�ǂ����đT�̖{�����B���ʂ��悤���B

�N�����O�B�̒��ŗ͗ʂ���҂������A

�킵�Ɋ��ۓ��X�Ɩ@���ŗ�����̂����邩�B

�����䂱���Ǝv���҂�����Ȃ�A�F�̑O�őT�̎��͂������Ă����v�B

�m���q�˂��A�u���@�̋��ɂ̂Ƃ���͂ǂ��������̂ł����H�v

�t�͂��������u�����[�I�v�ƈꊅ�����B�m�͗�q�����B

�t�͉]�����A�u���̖V����A���\�킵�̑���ɂȂ�킢�v�B

�m���q�˂��A�u�a������͒N�̏@�|�Ɩ@���k���ꂽ�̂ł����H�v

�t�͉]�����A�u�킵�͉��@�̏��ŏC�s���A�O�x���₵�ĎO�x�ł��ꂽ�v�B

�����őm�͍l���A���������B

���������t�́u�����[�I�v��

�ꊅ���ǂ�������������悤�ɖ_�ň�ł��A

�u���ɓB�₭���т�ł悤�Ȗ��ʂȂ��Ƃ͂�����v�ƌ������B

��g�ՍϘ^���D�P�V�`�P�W

����(����)�L��A�₤�A�u�O��\���́A毂ɐ��ꕧ���𖾂����ɂ��炴�����H�v

�t�]���A�u�r���]��������v�B

��]���A�u��毂ɐl����(����)������v�B

�t�]���A�u���Y��(������)�̏��ɂ��݂��H�v

�喳��B

�t�]���A�u�페�̑O�ɑ��āA�V�m���Ԃ���Ƌ[(�ق�)���B����(������)�A�����B

���̕ʐl�̐�(����)��(����)��W���v�B

�����]���A�u���̓��̖@�(�ق�����)�A��厖�ׂ̈̌̂Ȃ�B�X�ɖ�b�̎҂����H

�����ɖ��v���������B

��(�Ȃ�)�킸���Ɍ����J���A��(����)�ɖ܌���(�����傤���傤)�B

�����Ȃ��Ă���(����)�̔@���Ȃ��B

������A�ߑ��](�̂��܂�)���A

�w�@�͕����𗣂�A���ɂ����������ɂ��݂炴�邪�̂Ȃ�x�ƁB

��(�Ȃ�)���M�s�y(����ӂ��イ)�Ȃ邪�ׂɁA���Ȃɍ�������(�����Ƃ�)���B

���炭�͏페�Ə������Ƃ���āA��(��)�̕�����(����)�܂����B

�@�����A��(����)���ނ���ɂ��v�B

���ꊅ���ĉ]���A�u���M��(���傤����)�̐l�A�I(��)�ɗ���(��傤����)�������B

�v��(���イ��イ)���d(���傤)�v�B

���F

����(����)�F�T�@�ł́A�������`�̌���������l���w���Č����B

�O��\���F�O��Ƃ͐����A���o�A��F�̋����B

�\���͌Ñ�C���h�����ŕ����o�T��

���q�̌`������e�ɂ���ď\���ɕ��ނ������́B

���킸���Ɍ����J���A��(����)�ɖ܌���(�����傤���傤)�F

�Γ���J�i�V�O�O�`�V�X�P�j�̐��@�Ɂu���ꓮ�p�܌��v�ƌ��������t������B

����͑T�̋ɑ��E�{���͌���⓮��ł͕\���ł��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł���B

�Սς̂��̌��t�͐Γ���J�́u���ꓮ�p�܌��v

�ƌ��������t�ƊW������Ǝv����B

�w�@�͕����𗣂�A���ɂ����������ɂ��݂炴�邪�̂Ȃ��x�F

�����o�ƈۖ��o����̈��p�B

�M�s�y(����ӂ��イ)�F������M���邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƁB�u���M�s�y�v�Ƃ������B

�v��(���イ��イ)���d(���傤)�F�����ԗ������܂ܕ������Ă���J�������B

���@�̏I���̈��A�B

����(����)�����₵���A

�u�����̎O��\���́A���ׂĕ�����������������̂ł͂���܂����H�v

�t�͉]�����A

�u����Ȃ��̂ł͖����̍r���������Ԃ����Ƃ͂ł�����v�B

����͉]�����A

�u�������A�܂��������l���x���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ���Ȃ��ł��傤�v�B

�t�͉]�����A

�u���̕��Ƃ������̂͂ǂ��ɂ�����H�v

����͖����̂܂܂������B

�t�͉]�����A

�u���O����͏페�a�̑O�ŁA�킵�������ނ����Ƃ���̂��B

������A������I ���̐l�̎���̖W���ɂȂ邾�����v�B

�t�͑����ĉ]�����A

�u�����̏W�܂�͕��@�̍��{�𖾂炩�ɂ��邽�߂��B

��������̂���҂͂��Ȃ����H����������Əo�ė��Ď��₹���B

�������A���O�����������J�����̓r�[�ɁA�������@�̍��{�Ƃ͖����ɂȂ��B

�@ �ǂ����Ă��̂悤�Ȃ��Ƃ�������̂��낤���B

�ߑ����w���@�͕����𗣂�Ă���B���ɂ����������ɂ��ˑ����Ȃ��B�x

�ƌ����Ă���ł͂Ȃ����B

���O�B���������g��M���邱�Ƃ��ł��Ȃ������A

���̂悤�Ȗ��p�ȋc�_�ɗ������ނ̂��B

����Ȃ��Ƃł͏페�a�⊯���̊F����ɗ݂��y�ڂ����A

��������w������Ȃ�������肾�B

���낻��킵�������ň����������������ǂ��낤�v�B

�����Ŏt�́u�����[�I�v�ƈꊅ���ĉ]�����A

�u������M���邱�Ƃ��ł��Ȃ��҂͂��ɂȂ��Ă����̂������͂Ȃ����v�B

�u�ł́A�����ԗ����ʂ��ł���J�����v�B

���̏㓰�ŗՍς́u���킸���Ɍ����J���A��(����)�ɖ܌���(�����傤���傤)�v

�ƌ����Ă���B

���̌��t�͐Γ���J�̌��t�u���ꓮ�p�܌����i�ȉ����Q�Ɓj�v

�ƊW����Ǝv����B

�Γ���J�i�V�O�O�`�V�X�P�j�͂��鎞�̐��@�Łu���ꓮ�p�܌����v�ƌ������B

����͑T�̋ɑ��E�{���͌���⓮��ł͕\���ł��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł���B

���ŏo���Ă��g�ɍs���Ă��T�Ƃ͖܌��i�v����(�ڂ������傤)�����W�j

�ł���ƌ����̂ł���B

�T�̋ɑ��Ɛ[���W������]��]�Ȋw�̐��E��

���w�i���팾��j�ł͕\���ł��Ȃ��͓̂��R�ł���B

�Γ���J�B������������ł͐S�̍��͐S���ł���ƍl�����Ă����B

���̍��̒����ł́A�]�_�o�Ȋw�Ɋւ���m���͊F���ł��������炱�����������Ȃ������̂��낤�B

�@

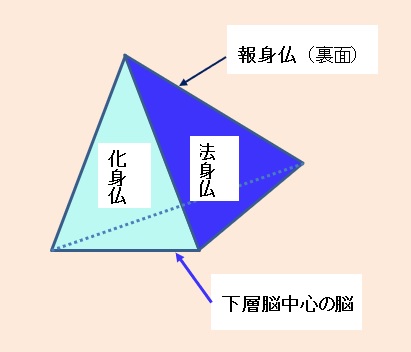

�}�A���ꓮ�p�v���F �T�̋ɑ���{���͔]�Ȋw�̐��E�ł���

�@���팾��⓮��ł͐����ł��Ȃ�

�@��g�ՍϘ^ ���E�P�X

�t�A���݂Ɉ���͕{�ɓ���B�{�剤�페�A�t�𐿂���融������ށB

���ɖ��J(�܂悭)�o�łĖ₤�A�u��ߐ���A�߉ӂ����ꐳ��?�v�B

�t�]���A�u��ߐ���A�߉ӂ����ꐳ��A�����ɓ����A�����ɓ����v�B

���J�t���Ђ��Ďt�����炵�߁A���J�p���č����B

�t�ߑO���ĉ]���A�u�s�R�v�B

���J�[�c���B�t���������J���Ђ��ĉ��炵�߁A�t�p���č����B

���J�ւ��o�ŋ���B�t�ւ��������B

���F

�͕{�F�͖k�Ȃ̎�{�ł����������̒��B

融�(����)�F���@�̍��ɏ�邱�ƁB

���J�i�܂悭�j�F���J�R�̑m�B�]���͔n�c�剺�̖��J��O�Ƃ��Ă��邪�s���B

���J�R�̑���Ƃ�����������B

��ߐ���F��{�̘r�̊e���Ɋ���������ϐ�����F�B�����ϐ�����F�B

�s�R�F���@����낵�イ�v�ƈ��A���邱�ƁB

������t�͉͖k�{�ɍs�����B�����ł͌��m���̉��페���t�ɐ��@�𐿂����B

�t�����@�̍��ɓo��Ɩ��J���i�ݏo�Ď��₵���A

�u�����̊ϐ�����F�̊�͈�̂ǂꂪ���ʂ̊�ł���?�v

�t�͉]�����A

�u�����̊ω���F�̊�͈�̂ǂꂪ���ʂ̊Ⴞ�ƁH

���O���������A���������Ă݂��v�B

����Ɩ��J�͎t�����d����������艺�낵�A�����������č������B

�t�͖��J�̑O�ɋ߂Â��āA

�u���@����낵�イ�v�ƈ��A�����B

���J�͂܂������B

�t�͖��J�����d����������艺�낷�ƁA�������������B

����Ɩ��J�͂����Əo�čs�����B�����Ŏt�͂����Ɖ��d���牺�肽�B

���̏㓰�ɂ����Ė��J�ƗՍς̂��Ƃ�͔@���ɂ��T�I�ŕ�����ɂ����B

���̂܂ܓǂނƓ�ɖ����Ĕ��Ƃ�������B

���J�ƗՍς̂��Ƃ�͎����悤�ɍl����Ηǂ����낤�B

�Սς����J�ɑ��u�����̊ω���F�̊�͈�̂ǂꂪ���ʂ̊Ⴞ�ƁH�v

�u���O���������A���������Ă݂��v�Ɣ����

���J�͎t�����d����������艺�낵�A�����������č������B

���J�́u�S�g�����łȂ����̂͂Ȃ��Ƃ����^���v��

����Ƃ����s�ׂɂ���Ď������ƌ��邱�Ƃ��ł���B

�S�g�������̊ω���F�Ɠ�������������Ă��邱�Ƃ�

�s�ׂɂ���Ď������̂ł���B

�������A�Սς͖{���ɖ��J������Ă��邩�ǂ������X�ɒT�낤�Ƃ��āA

���J�ɋ߂Â��āA

�u���@����낵�イ�v�ƈ��A�����B

�������A���J�͂���ɑ��ǂ�������ǂ��������炸���������B

�����ŁA�Սς͖��J�����d����������艺�낷�ƁA���x�͎������������̂ł���B

����Ɩ��J�͂����Əo�čs�����B

���̂��ƂŐ����̊ω���F�̎��R�ȓ������������ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���̖��J�̍s���͎v���肪�ǂ������ȉ��ƌ�����B

����������Սς͂����Ɖ��d���牺�肽�̂ł���B

���̂����́u���ꓮ�p�͕����̑S�̍�p�ł����v

�Ƃ����n�c�T�́���p�������̎v�z�ɂ���ĉ��߂ł���

�S�g�������̊ω���F�Ɠ�������ł���Ƃ����l����

�u�Ɋޘ^�v�W�X���u�_�ގ��v�Ɍ�����B

(�u�Ɋޘ^�v�W�X���u�_�ގ��v���Q��)�B

�]�_�o�n�͉�X�̑S�g�ɒ��菄�炳�ꂢ�邩��A

�S�g�����łȂ����̂͂Ȃ��Ƃ����Ȋw�I������

�u�S�g�������̊ω���F�Ɠ�������ł����v�Ə@���I�Ɂi�T�@�̗���ɗ����āj�\�����Ă���

�ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

��g�ՍϘ^ ���E�Q�O

�㓰�B�]���A

�u�ԓ��c(���Ⴍ�ɂ�����)��Ɉꖳ�ʂ̐^�l�L�����A

��ɓ��l�̖ʖ���o�����B�����؋�������҂͊ł�ł��v�B

���ɑm����A�o�Ė₤�A

�u�@���Ȃ邩���ꖳ�ʂ̐^�l�H�v�B

�t�T�����������Ĕc�Z���ĉ]���A

�u��(��)�������v�B

���̑m�[�c���B�t��J���āA

�u���ʂ̐^�l����Y��(�Ȃ�)�̊������P�c(������)���v

�Ɖ]���ĕւ�����ɋA��B

���F

�ԓ��c�F�ԓ��c�͕��ʐ��g�̐g�̂Ɖ��߂����B

�������A�u�ԓ��c���v�g�̐g�̂Ɖ��߂�����S���Ɖ��߂��������������₷���B

�����ɂ����Ă��ԓ��c�Ƃ͐S����\�킷���t�ł��邩��ł���B

�S���̋ؓ��͐Ԃ��F�����Ă��邽�߂ł��낤�B

�܂������ɉ����Ă����c�S�Ƃ͐S���ɏh��S���Ӗ����Ă���B

�����ł͌Â�����S�͐S���ɏh��ƍl�����Ă����B

�������A����Ȋw�ł͐S�͔]�ɏh�邱�Ƃ��������Ă���B

�]���āA�ԓ��c��Ƃ͌���ł͔]���Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�^�l�F�����ʼn��`�ɓ��B�����l�������B

�����P�c(������)�F

�����P�c(������)�͕͐̂�������(�ւ�)�ƍl�����Ă�����

�ŋ߂ł͊������_��̕��ƍl�����Ă���B

�t�͏㓰���Č������A

�u�S���i�{���͔]�j�ɂ͈ꖳ�ʂ̐^�l�������A

��ɂ��O�����̖ʖ�i���o�튯�j���o�����Ă����B

������������͂��Ă��Ȃ��҂́A�T�A����I����I�v�B

���̎�1�l�̑m���i�ݏo�Ď��₵���A

�u���̖��ʂ̐^�l�Ƃ͂����������҂ł����H�v

�t�͐Ȃ��~��đm�̋��q�𑨂܂�

�u���������I�����I�v�Ɣ������B

���̑m�͌˘f���Ă����ɓ����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�t�͑m��˂������āA

�u���O����̖��ʂ̐^�l�͂Ȃ�Ɠ����̂Ȃ��J�`�J�`�̕��̖_�̂悤�Ȃ��̂����B�v

�Ɖ]���ĕ���ɋA�����B

��̖�A

�Սς̌����u���ʂ̐^�l�v�Ƃ͂��������Ɠ����]�@�\���w���Ă��邱�Ƃ�������B

�u��ɓ��l�̖ʖ���o�����v�Ƃ�

�g�̂Ə����o�튯�i�ځA���A�@�A��A�畆�A�]�j���o���������Ɖ^���w�����I�ɕ\�킵�Ă���B

�܂��^�l�Ƃ������t�����ڂ����B

���Ƃ̗��z�͖����̈�Ȃ鍪���ł��閳�ז����́u���v�ƈ�̉����邱�Ƃł������B

���́u���v��̓������l�����l�Ƃ����l�E�^�l�Ƃ��̂���B

�Սϋ`���̖��ʐ^�l�͓����̐^�l���痈�Ă���Ǝv����B

����͕����𒆍��̘V���v�z�ɂ���ĉ��߂���

�i�`�����i�����v�z�ɂ���ĉ��߂��ꂽ�����j�I�����ƌ����邾�낤�B

�`�D�c�D�W�S�Q�`�W�S�U�ɂ͒����i����j�ł͉�̔p���Ƃ��������e�����s��ꂽ�B

�Սς�������o���������ł���B

�����͗Սς��������������̍����ł���B

�����Ő����A�����l�ɑT�@��z�����邽�߂�

�����́u�^�l�v�̗��z�������ꂽ���̂ƍl������B

�u���ʐ^�l�v�͗Սς̌��t�Ƃ��ėL���ł���B

�u���ʐ^�l�v���Սς̒��S�I�v�z�̈���ƌ����邾�낤�B

������C���h�ł͐S�̍��͐S���̒��ɂ���ƌÂ�����l�����Ă����B

�S���Ƃ��������������悤�ɐS���͐S�������鑟��Ƃ����Ӗ���\�킵�Ă���B

�����U�N�����g�ߒc�̈���Ƃ��ăv���V���i�h�C�c�j��K�ꂽ��v�ۗ��ʂ�

�S���ɑ��r�X�}���N����Â��鉃�Ȃɏ��҂��ꂽ�B

�r�X�}���N���b�������̋�J�b���Ċ���������v�ۗ��ʂ�

�F�l�̐��������Ɏ莆�����������̂悤�Ɍ����Ă���B

�u��������̐l�̕����ɏo�ł���Ȃ��Ǝ@�������v

�����ŕ����Ƃ͐S���̒��̐S���w���Ă���B

���̎莆��������{�l�͖����̏����܂ŐS�͐S���ɂ���ƍl���Ă������Ƃ�������B

�S�͐S���ɂ���ƍl���Ă������Ƃ͎��̂悤�Ȍ��t������Ε�����B

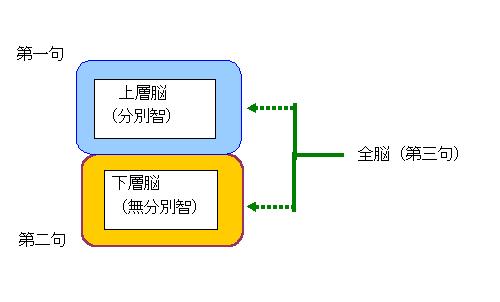

�P

�Q

�Ñ�C���h�ł��S�͐S���ɂ���ƍl���Ă����B

����́u���[�K�X�[�g���v�̎��̂悤�Ȍ��t���番����B

�u�S���Ƃ́A�����Ș@�̌`�������S�̏Z���ł����B�v

�@��o�i�_���}�p�_�j�R�V���͎��̂悤�ɐS�͐S���ɂ���Əq�ׂĂ���B

�u�S�͉����ɍs���A�Ƃ蓮���A�`�̂Ȃ��A���̉��̓��A�ɐ���ł����B

���̐S�𐧂���l�͎��̑������瓦���ł��낤�B�v

�u�ՍϘ^�v�̒��ɗՍϋ`���̗L���Ȍ��t�Ƃ���

�u�ԓ��c��Ɉꖳ�ʂ̐^�l�L���āA��ɓ��l�̖ʖ���o�����B

�����؋�������҂͊ł�ł��B�v������B

���̂Ȃ��Ɂu���ʐ^�l�v�Ƃ������t���o�Ă���B

�^�l�Ƃ͕��ʕ����̌����l�Ɖ��߂���Ă���B

�������A�����ł͂��̉��`���ɂ߂��s�V�s���̐�l��^�l�ƌĂ�ł���B

�Սς��������̎���͓����������̕ی�������ƂȂ����B

�����͒����Љ�ɋ����e���͂������Ă����B

�Սς͐��@����Ղ����邽�ߐ^�l�Ƃ��������̌��t��p�����\��������B

�܂��ԓ��c�͓��̂Ɖ��߂���Ă���B

����͐S���Ɖ��߂��������ǂ��B

�����ł��ԓ��c�ƌ����ΐS���̂��Ƃł���B

�����ł͐̂���S�̍��͐S���ɂ���ƐM�����Ă����B

�S���̋ؓ��͐Ԃ��B

�]�����ԓ��c�Ƃ͐S���Ɖ��߂���������������Ɨ����ł���B

�Սς͓`���I���߂ɏ]���ĐS�͐S���ɂ���ƌ�����Ă�������

��̌��t�ɂȂ����Ǝv����B

���ہA�u�ԓ��c��Ɉꖳ�ʂ̐^�l�L�����A�v

�Ƃ������t�ɂ͋L�^�ɂ���Ĉٓ�������悤�ł���i��g�{�u�ՍϘ^�v���E�Q�Q�Q�j�B

�Ⴆ�u�`���^�v�ł́u�ԓ��c�v�ł͂Ȃ�

�u���c�S�v�Ƃ��Ă���Ƃ̂��Ɓi��g�{�u�ՍϘ^�v���E�Q�O�j�B

���̏ꍇ�́u���c�S�v�Ƃ͐S���ɂ���ƍl����ꂽ�S���w���Ă���B

�S���͐Ԃ��F�����Ă���B

�]���āA�Սς������u�ԓ��c�v�Ƃ͐S�����w���Ă���ƌ���͎̂��R�ł���B

����̉Ȋw�ł͐S�̍��͐S���ł͂Ȃ��]�ł��邱�Ƃ��������Ă���B

�ԓ��c��]���ƌ��Ȃ��Ώ�̗Սς̌��t�͕�����Ղ��B

�����ł̐V���߂ł́u�]�_�o�n�ɂ͈ꖳ�ʂ̐^�l�������A

��ɂ��O�B�̊��o�튯���o�����Ă����B

�܂����͂��Ă��Ȃ��҂͂����ł�I�ł�I�v�ƂȂ�B

����̉Ȋw�I�ϓ_���猾���ΗՍς́u���ʂ̐^�l�v�Ƃ͔]�𒆐S�Ƃ���u�]�_�o�n�v���ƌ����Ă��ǂ����낤�B

��������̐}�Ɏ����B

�@

�}�@�Սς̖��ʐ^�l�͐S�̍��ł���]�_�o�n���ƌ����邾�낤

�@���F

���c�S�F��g�{�u���N�M�_�v���E167�ɂ͓��c�S�Ƃ͐S���̂��Ƃ��Ə�����Ă���B

�N�}�[���W�[�o�i���Y�j�̒�q�ʼn�����Ə̂��ꂽ�m����

�����u���ϖ����_�v�̒��Ŏ����̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�R��Α��������͖���ɍ݂�A����͑��^�ɍ݂�B

�^�ɑ�����A�����L�Ɩ��ƐĊς���A�Ċς���Α����ނƌȂƓ�Ȃ��B

�̂ɓV�n�Ɖ�Ɠ����ɂ��āA�����Ɖ�ƈ�̂Ȃ�B

����̗͑p�_�ɂ���Ď����̂悤�ɉ��߂����B

�V�n�Ɖ�͗B��̍����I���݂ł���u�����i���j�v���琶�������̂ł���B

���̈Ӗ��œV�n�Ɖ�͓����ł���B

�V�n�Ɖ�͓����ł��邩�疜���Ɖ�͈�̂ł���ƌ����ėǂ��B

�m���͟��ρ����偁�^�������ł���ƘV���v�z�ɂ���ĉ��߂��Ă���B

���Ƃ̗��z�͖����̈�Ȃ鍪���ł��閳�ז����́u���v�ƈ�̉����邱�Ƃł������B

���́u���v��̓������l�l�Ƃ����l�E�^�l�Ƃ��̂���B

����͕����𒆍��̘V���v�z�ɂ���ĉ��߂���i�`�����I�����ƌ�����B

�Սϋ`���̖��ʐ^�l�͓����̐^�l���痈�Ă���Ǝv����B

���̂悤�ɘV���v�z�͑T�ɉe����^���Ă���B

���̂��Ƃ́u�R�m�́v�Ƀu�b�_�̂��Ƃ��u�߉ޘV�l�v�ƌĂ�ł��邱�Ƃ�A

�u�Ɋޘ^�v�Ƀu�b�_�̂��Ƃ��u�߉ޘV�q�v�ƌĂ�ł��邱�ƂȂǂɂ�����Ă���B

���{�ł��h���T�t�́u���T�썑�_�v�ɂ�����

�u�߉ޘV�l�͈�厖�����ׂ̈ɁA�̂ɐ��ɏo�������B�v

�Əq�ׂĂ���B

�哕���t�͑哿���̊J���̂Ƃ��ǂ���i�u�哕���t��^�v�j�̒���

�u�b�_�̂��Ƃ��u�߉ޘV�q�v�ƌĂ�ł���B

�u����ցv��S�Q���@�u���q�o��v�́u�]���v�ł��u�b�_�̂��Ƃ��u�߉ޘV�q�v�ƌĂ�ł���B

(�u����ցv��S�Q�����q�o����Q��)�B

�����𒆍��̘V���v�z�ɂ���ĉ��߂��锭�z�@�͌㐢�̑T�@�ɂ܂ŋy��ł���B

�����́u���v�̔��z�@�͕����݂̂Ȃ炸���{������ʂɋy��ł���B

��F�����A�_���A�|���A�ؓ��A�����A���m���A�����A��蓹�A���C��

�������{���͕��@�������Ȍď̂ł��낤�������Ɓu���v�ɂȂ��Ă���B

������u���v�Ƃ������R�Ƃ��������I�T�O�̉e���ł��낤�B

�ב�_��̉ב�@�ł́u�m�̈ꎚ�͏O���̖�Ȃ��v�ƌ����B

�������,����̎҂��킸�S�Ă̐l�X�͖{�����ʂ�����Βm�Ƃł�������

�^�S����L���Ă���ƍl����i�{��̐^�S�j�B

���̖{��̐^�S�̓������m�ł���B

���̒m�����������閭�����o�Ă��鍪���ł���Ƃ����Ӗ��ł���B

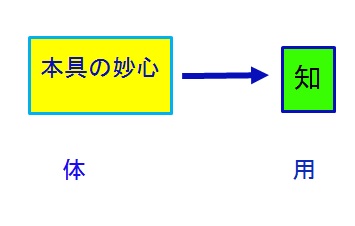

�����̗p�v�z�Ő�������Ǝ����̐}1�̂悤�ɂȂ�B

�u�{��̐^�S�v���̂ŁA�u�m�v�͂��̗p�i�͂��炫�j�ƂȂ�B

�}�P�@�̗p�v�z�ɂ��u�m�̈ꎚ�͏O���̖�v�̐���

�����̍��{���T�u�V�q�����o�v�̖`��������

�u���̖����͏O���̖�Ȃ��v�Ƃ������t������B

�F���̐X�����ۂ𐬂藧�����Ă���u���v��

���̖����Ƃ����\���̂��悤�̂Ȃ������Ȃ���̂ł���A

�����ꂽ���̂ݏo�������ł���Ƃ����Ӗ��ł���B

�ב�_��i����������ˁj�́u�m�̈ꎚ�͏O���̖�Ȃ��v

�ƌ����咣�͂��́u�V�q�v�̉e�����Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��낤�B

�ł͉ב�_��̌����u�{�L�̐^�S�v�Ƃ͈�̉����낤���H

�P���ɉ��߂���u�{�L�̐^�S�v�Ƃ͒m���i���]�O���t�����łȂ��B

��]�O���t�͕��ʈӎ��̒��S������ł���B

�T�͖����ʒq���d�����邱�Ƃ���A

�]�������]�Ӊ��n�̉��w�]���܂��]�_�o�n���S�̂��ƍl����Ɨǂ����낤�B

�T�ł͉��w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�������ʒq�̖{�̂ƂȂ邩��ł���B

�i���Ƃ͉����H�u���̒q�d�@�������ʒq�A�����ʒq�v���Q���@�j�B

��g�ՍϘ^ ���E�Q�P

�㓰�A�m�L��A�o�ė�q���B�t�ւ������B

�m�]���A

�u�V�a���A�T��(����Ƃ�)���邱�Ɣ�(��)����D���v�B

�t�]���A

�u���Y��(������)�̏��ɗ���(�炭����)���Ɠ��i���j�����v�B

�m�ւ������B

���A�m�L��₤�A

�u�@���Ȃ邩���ꕧ�@�̑���H�v

�t�ւ������B

�m��q���B

�t�]���A�u���D���Ɠ������v�B

�m�]���A

�u������s���v�B

�t�]���A

�u�߂͏Y��(������)�̏��ɂ��݂��H�v�@

�m�]���A

�u�ĔƗe�����v�B

�t�ւ������B

���F

�T��(����Ƃ�)����F�T�������B

����(�炭����)���F���������B��������B

�����F�����c�B

�㓰����ƁA��l�̑m���o�ė��ė�q�����B

���������t�͈ꊅ�����B�m�͉]�����A

�u�V�t�A�T�������̂͂�߂ĉ������v�B

�t�͉]�����A

�u���O�͍��̊��͂ǂ��Ɏ��܂����Ǝv���̂��v�B

�������ܑm�͈ꊅ�����B

�܂���l�̑m���q�˂��A

�u���@�̋��ɂ̂Ƃ���͈�̉��ł��傤���H�v

�������t�͈ꊅ�����B�m�͗�q�����B

�t�͉]�����A

�u���O�͍��̊��͗ǂ������Ǝv���̂��v�B

�m�͉]�����A

�u�����͂ڂ�s�����v�B

�t�͉]�����A

�u���̔s���͂ǂ��ɂ����H�v�@

�m�͉]�����A

�u��x�Ƒ����Ă͂Ȃ�ʂ��v�B

�t�͒����Ɉꊅ�����B

���̏㓰�ɂ����āA�Սς̈ꊅ�ɑ��A

�m�́u�V�t�A�T�������̂͂�߂ĉ������v

�ƌ����Ă���B

�ނ͗Սς̊��͒T��������i���ƍl���Ă���悤���B

�����ŗՍς́u���O�͍��̊��͂ǂ��Ɏ��܂����Ǝv���̂��v

�ƌ����Ă��̑m�̌勫���m���Ȃ��̂��ǂ����T�����ꂽ�B

���̎���́k�㓰�l�R�́u���ʐ^�l�v�ƊW����B

�����A�m���u���̊��͖��ʐ^�l�i�{���̖ʖځ��^�̎��ȁj�Ɏ��܂肻������o�Ă����v

�Ɠ������Ȃ�ΗՍς͂��̑m�ɍ��i�_��^���F�߂����낤�B

�������A�m�͈ꊅ�����B

���̑m�͈ꊅ���邱�Ƃňꊅ�̏o�ǂ�����������Ƃ�������B

�����ŕʂ̑m���o�Ă��āA

�u���@�̋��ɂ̂Ƃ���͈�̉��ł��傤���H�v

�Ɛq�˂�B

���̎���ɑ��Սς͂������܈ꊅ����B

�Սς͈ꊅ���邱�ƂŖ��ʐ^�l�i�{���̖ʖځ��^�̎��ȁj�̓����������A

���@�̋��Ɂi���̑��p���j���������ƌ�����

����ɑ��A�m�͗�q�����B

����͗Սς̈ꊅ�͕��@�̋��ɂ��Ƃ������Ƃ��������ė�q�����Ƃ�����B

�������A�{���ɕ������ė�q�������ǂ����͂����肵�Ȃ���q�ł���B

�����ŗՍς́u���O�͍��̊��͗ǂ������Ǝv���̂��v

�ƒT�������B

���̗Սς̒T��ɑ��m�́A

�u�����͂ڂ�s�����v

�ƌ����ėՍς̖₢�ɂ܂Ƃ��ɓ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�ނ���Սς̎�����͂��炩���悤�ȓ��������Ă���B

�����ŗՍς͂���ɁA

�u���̔s���͂ǂ��ɂ����H�v

�ƌ����đm�̐^�ӂ�Njy�����B

���̗Սς̒Njy�ɑ��A�m�́A

�u��x�Ƒ����Ă͂Ȃ�ʂ��v

�ƓI�O��̓��������Ĕn�r���������B

�����ŗՍς͒����Ɉꊅ���đm�������Ȃ߂��B

���̏㓰�ɂ����ėՍς͂R�����Ă���B

�ŏ��̂Q��܂ł̊���

�u���ʐ^�l�i�{���̖ʖځ��^�̎��ȁj�Ƃ������炩��o�Ă����v

���Ƃ��������Ƃ�����B

�Ō�̊��͓I�O��ȑm�������Ȃ߂邽�߂̈ꊅ�ƌ����邾�낤�B

���̏㓰�ɂ͊��𑽗p�����Սς������Ȏw���Ԃ肪������B

��g�ՍϘ^ ���E�Q�Q

���̓��A�����̎�������A�����Ɋ��������B

�m�A�t�ɖ₤�A

�u��(��)���o��(�Ђ�)�L����H�v

�t�]���A

�u�o���R�����v�B

�t��

�u�Սς��o��̋�����Ɨv���A�����̓����ɖ�悹���v

�Ɖ]���ĕւ��������B

���F

�����̎��(���セ)�F�O���ƌ㓰�̎���B

���(���セ)�Ƃ͉_���̎�ʂɂ���ҁi��ԌÂ��m�j�̂��ƁB

�o��(�Ђ�)�F�q�̈ʂƎ�l�̈ʂ̕ʁB

���̓��A�O���ƌ㓰�̎�����s�������ƁA�����Ɉꊅ���������B

����������m���t�ɐq�˂��A

�u�����̊��Ɏ�q�̕ʂ��L��܂����H�v

�t�͉]�����A

�u��q�̕ʂ͂͂����肵�Ă����v�B

�t��

�u�������O�B���킵�̌�����Ƌq�̈Ӗ���m�肽���Ȃ�A�����̓����ɐq�˂��v

�Ɖ]���č������肽�B

���c���k�V�t�͂��̒����u�T�ꎖ�T�v�ɂ����Ď����̂悤�ɉ��߂��Ă�����B

�����Ɉꊅ���������̂ŗ��҂͕����ł���B

�������A�O���ƌ㓰�̎�����ꊅ���������Ƃ���ɍ��ق�����B

�����A�����Ȉꊅ�͑O���ƌ㓰�̎���Ƃ���

�ʐl�i��ʁ����ʂ�����Ƃ���j����o�Ă��邩��ł���B

�����Ȋ��ƌ����Ă��O���ƌ㓰�Ƃ������ʂ����邱�Ƃ�������B

�����Ɂu�����������v�Ƃ��������̊�{�I��������R�ƕ\��Ă���B

�����Սς́u�o���R�v�ƌ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�������A�u�o���R�v�͂����ƕʂ̊p�x���玟���̂悤�ɍl���ėǂ��̂�������Ȃ��B

�����Ɉꊅ���������̂ŗ��҂͕����ł���B

�������A���ԓI�ɂ͓��������m��Ȃ����ꊅ�����O�����猩��A

�O������ł���A�㓰�͕o�i�q�j�ł���B

�t�ɁA�㓰���猩��A�㓰����ł���A�O���͕o�i�q�j�ł���B

�����A���ԓI�ɂ͓����Ƃ����_�ł͕��������m��Ȃ���

�㓰�ƌ㓰�̎���̗��ꂩ�猩��ƁA

���l�Ƃ���ł���A�o�i�q�j�ł���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�����Սς́u�o���R�v�ƌ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤

��g�ՍϘ^ ���E�Q�R

�㓰�A�m�₤�A

�u�@���Ȃ邩���ꕧ�@�̑�ӁH�v

�t�A���q��G�N(���カ)���B

�m�ւ������B�t�ւ��łB

���A�m�₤�A

�u�@���Ȃ邩���ꕧ�@�̑���H�v

�t�A�������q(�ق���)��G�N(���カ)���B

�m�ւ������B�t�����������B

�m�[�c���B�t�ւ��łB

�t�A�������q(�ق���)��G�N(���カ)���B

�m�ւ������B�t�����������B

�m�[�c���B�t�ւ��łB

�t�T(���Ȃ�)���]���A

�u��O�A�v��@�ׂ̈ɂ���҂͑r�g(��������)����(���݂傤)��������B

���\�N���@��t�̏��ɍ݂����A

�O�x���@�I�I(�Ă��Ă�)�̑�ӂ�₤�āA�O�x���̏���������Ƃ�ւ��B

��}(������)�̕���(�ق����Ⴍ)���邪�@���ɑ��������B

�@���X�Ɉ��(�Ƃ�)�̖_�ċi���Ƃ��v���B

�N�l(����т�)���䂪�ׂɍs�������v�B

���ɑm�L��B�O���o�łĉ]���A

�u�^�b(���ꂪ��)�s�����v�B

�t�A�_��_(�˂�)���Ĕނɗ^���B

���̑m�ڂ���Ƌ[(�ق�)���B�t�ւ��łB

���F

���q�F���Ƃ��Ƃ̓C���h�ɂ����ăn�G���Ȃǂ�ǂ��������߂ɂ����Ă�������B

�����ɓ����Ė{���̖ړI����]���ĔϔY�������

�V���p�̓���Ƃ��ėp������悤�ɂȂ�B

���q

�r�g����(�������݂傤)�F������S�������ƁB

���@�I�I(�Ă��Ă�)�̑�ӁF���@�̋��ɂ̂Ƃ���B�@

��}(������)�F�H(�����)�̎}�B�@

�㓰����Ƃ���m���q�˂��A

�u���@�̋��ɂ̂Ƃ���͉��ł��傤���H�v

�t�͕��q�𗧂Ă��B

�m�͈ꊅ�����B

�t�͂������ɕ��q�őm��ł����B

����l�̑m���q�˂��A

�u���@�̋��ɂ̂Ƃ���͉��ł��傤���H�v

�t���܂����q�𗧂Ă�Ƒm�͈ꊅ�����B

�t���܂��ꊅ����ƁA�m�͂��������̂ŁA�t�͂������ɑł����B

�t�͉]�����A

�u���N�A�@�����߂ďC�s����҂͖���ɂ���ł͂Ȃ���B

�킵�͓�\�N�ԉ��@�V�t�̏��ŏC�s�����B

�O�x���@�̋��ɂ̂Ƃ����q�˂����A�O�x���@�V�t�ɖ_�őł��ꂽ�B

����͖H�̏_�炩�Ȏ}�ŕ��ł�ꂽ�悤�ł������B

������x���̂悤�Ȗ_���Č��������̂��B

�N���킵�ׂ̈ɑł��Ă����҂͂��Ȃ����v�B

���̎��Ɉ�l�̑m����O�̒�����o�ŗ��ĉ]�����A

�u���ɂ͂��܂��v�B

�t�͖_������Ĕނɗ^�����B

���̑m����낤�Ƃ������A�t�͒����ɑł����B

�u���ɂ͂��܂��v

�Ƒ�O�̒�����o�ŗ����m�͏C�s�M�S�ł��Ȃ��B

�܂����͂�����Ȃ��m�ł��邱�Ƃ����������B

���̌����܂����ɗՍς͂��̑m���_����낤�Ƃ������A�����ɑł����B

���̏㓰�ɂ͊��Ƌ��ɖ_��p�����Սς̌����Ȏw���Ԃ肪������B

��g�ՍϘ^ ���D�Q�T

�㓰�A�m�₤�A

�u�@���Ȃ邩���ꌕ�n��(����ɂ傤)�̎�(��)�H�v

�t�]���A

�u�Ў�(����)�A�Ў�(����)�@�v�B

�@�m�[�c���B�t�ւ��łB�@

�₤�A

�u�����Ύ��s��(����)�̉O��ŋr���ڂ����Ƃ�Y�p���邪�@�����A

�Y���i������j�̏��Ɍ������Ă������H�v

�t�]���A

�u�[��ɖv�M���v�B

�t�T���]���A

�u�A�L(����)�Ă̗��҂͔ނ��L�������B��(����)�Ɉ�(����)����������(��)���B

�����^��(���)�ɗ���A��(������)�����p����Ɏ������B

�^��(���)�ɗ��炴��A����(�ނ��傤)����(����)�B

��؎����A��(�݂�)��ɝΎނ��邱�Ɣ�(�Ȃ�)���B

�ƕs��ƁA�s��(����)�Đ����(���Ⴍ)�A�����ɗ^��(���)�ɓ����B

�V���̐l���Ȕ�(�ւ��)����Ɉ�C���B�v�����d�v�B

���F

���n��(����ɂ傤)�̎�(��)�F�^�������������̑Ή��B

�Ύ��s��(����)�F���s�v���l���̖@���A�Ύ��P���B

���㕐�@�̉�̔p���i�W�S�Q�`�W�S�U�j�̎��Ɋґ����čs�҂̎p��

�����O��ŕĂ����m�ɋ��{�����B

�s�҂͎����ɂ����ď����ɕ�d����l�������B

�[��F�[����B

�����ł͔]�i���ɉ��w�]�j���w���Ă���ƍl������B

�[��ɖv�M���F�[���T��ɂ���Ė����O���̐[��i���w���ӎ��]�j�ɗ������ށB

�u�[��v�Ƃ͉��w�]�𒆐S�Ƃ��閳���O���̐��E�ƍl���邱�Ƃ��ł���B �@

�L�����F��������B

�^��(���)�ɁF�u�����Ɂv�Ɠ�������̑����

�u���̂悤�ɁA���̂悤�Ɂv�Ƃ����Ӗ��B

���ꎩ��(�ނ��傤����)�F�ꂪ�����̂Ɏ���邱�ƁB

���̂��Ȃ����̂�L��Ǝv���Ĕ����邱�ƁB�@

��(���Ⴍ)�F���A����B

�Ȕ�(�ւ��)�F��]�B

�㓰����Ƃ���m���q�˂��A

�u�^�������������͂ǂ�����悢�ł��傤���H�v

�t�͉]�����A

�u��ς��I�A��ς��I�@�v�B

�m�͂܂������B�t�͂��������ł����B�@

�܂�����m���q�˂��A

�u�Ύ��s��(����)�͉O�݂Ȃ��疳�S�̋��ɓ����A

�r�����Ă��邱�Ƃ�Y��Ă����Ɖ]���܂��B

���̎��ނ͉����Ɍ������čs�����̂ł��傤���H�v

�t�͉]�����A

�u�[��ɒ��v���Ă����̂��v�B

�t�͂܂��]�����A

�u�킵�̏��ɗ���S�Ă̎҂͂���i�[��j�������Ă����B

�����ނ������i�[��̐��E�j���炻�̂悤�ɗ������A

�����������Ȃ��������Ă��邩�̂悤���i�킵�ɂ́A���̂悤�Ɍ�����j�B

�������̂悤�ɗ��Ȃ���i�[��̐��E���炻�̂悤�ɗ��Ȃ��Ȃ�j�A

�ꂪ�Ȃ��̂Ɏ�����Ă���i�����Ă���j�悤�Ȃ��̂��B

�����Ȃ鎞���A�ނ�݂ɕ��ʈӎ����g���ĕ��ʂ��Ă͂����Ȃ��B

���������Ƃ�������Ȃ��Ƃ������Ă��A

�S�Č�肾�Ƃ킵�́A�͂����茾���B

��͓V���̐l�̔ᔻ�ɔC������肾�B�����ԗ����ʂ��ł���J�����v�B

���̏㓰���@�͓�̕����ɕ����邱�Ƃ��ł���B

�ŏ��̕����ł͑m��

�u�^�������������͂ǂ�����悢�ł��傤���H�v�Ɛq�˂�ƁA

�Սς́A�u��ς��I�A��ς��I�v�Ɖ]�����B�@

�������A�m�͂܂����Ă����������������B

�����ŁA�t�͂��������ł����B

����́A�^�������������悤�Ȏ��ɂ́A

�����ɑ����@����f���������āA�u�ԂɑΉ����ׂ����Ƃ������Ă���B

�������A�A�m�͂܂����Ă����������������B

�����ŁA�Սς́u��@�Ɉ�������A������Ȃ�A���ԂȂ�f�����Ή������I�v

�ƁA�����������Ă���m��ł����ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�㔼���̐��@�ł͖����O���̌��i�����̐��E�j�ƂȂ��Ă���

�[��i���w���ӎ��]�̐��E�j�ɂ��ďq�ׂĂ���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�[���i���w���ӎ��]�j����̂ƂȂ������ʒq���d�����āA���ʈӎ��ɂƂ���Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă���

�ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

��g�ՍϘ^ ���D�Q�U

�㓰�A�]���A

�u��l�͌Ǖ�(���ق�)����ɍ݂��āA�o�g�̘H�����A

��l�͏\���X���ɍ݂��āA�������w�����B

�߉�(������)���O�ɍ݂�A�߉ӂ���ɍ݂��B

�ۖ��l(�䂢�܂���)�ƍ삳����A����m(�ӂ�����)�ƍ삳����B���d�v�B

���F

�Ǖ�(���ق�)����F�Ǖ�(���ق�)����ɂ��g������

�T�C�s�œ��B�����Ƒ��̌��̋��n�B

�o�g�̘H�����F�~�܂��ē������Ƃ��Ȃ��B

�\���X���F�����̓��퐶���B

���w�����F�i�ނ̎��R�������B�����Ȃ��B

�ۖ��l(�䂢�܂���)�F�߉ނƓ�����A��̌勫�ɒB�����C���h�̋��m�B

���o�T�u�ۖ��o�v�̎���ł��邪�A���݂̐l���Ƃ͍l���ɂ����B

����m(�ӂ�����)�F����������̋��m�i�S�X�V�`�T�U�X�j�B

���m�����z�����勫�ɂ���A���y�̈ۖ��A�܂��͖��ӂ̉��g�ƐM����ꂽ�B

�㓰���ĉ]�����A

�u��l�͐���ɂ̓Ƒ��̌��̋��n�ɓ��B�����A

���͂₻�̐�ɐi�ޘH�͖����B

���̈�l�͐����̐����������A

��̑����Ă��邪�i�ނ̎��R�������Ă����B

���Ă��̓��ǂ��炪�D��ǂ��炪����Ă��邾�낤���H

�O�҂� �ۖ��l(�䂢�܂���)���A

��҂͘���m(�ӂ�����)�Ȃǂƌ����Ă͂Ȃ�B����J�����v�B

��l�͌Ǖ�̒���ɚg���������ɂ̋��n�ɓ��B���Ă��邪�A

���͂₻�����o�Đ�ɐi�ޘH�͖����B

���̈�l�͐����̐����Ɏ~�܂��Đi�ނ̎��R�������Ă���B

���̏㓰�ŗՍς͂��̓��ǂ��炪�D��ǂ��炪����Ă��邾�낤���H

�Ƃ��������N���Ă���B

�T�̗���ɗ��ĂA�Ǖ�����ɚg����������ɂ̋��n�ɓ��B���Ă��A�����Ɉ��Z���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�������o�Ă���ɐ�ɐi�܂Ȃ��ƂȂ�Ȃ��̂ł���B

�܂������̐����Ɏ~�܂��Ă��i�ނ̎��R�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�T�́A����A��������̓��ł���B���̓�l�ɂ͈꒷��Z������B

�]���āA��̓�l�̋��n����z���āA����ɐ�ɐi�܂Ȃ��ƂȂ�Ȃ��B

��l�̗D����ׂĂ��Ӗ����Ȃ��̂ł���B

��g�ՍϘ^ ���D�Q�V

�㓰�A�]���A

�u��l�L��A��(����)��_���ēr���ɍ݂��āA�Ǝɂ𗣂ꂸ�B

��l�L��A�Ǝɂ𗣂�ēr���ɍ݂炸�B

�߉�(������)����(�܂�)�ɐl�V(�ɂ�ł�)�̋��{���ׂ��v

�ƌ����ĕ�(���Ȃ�)���������B

���F

��(����)��_���āF�i�v�ɁB

�r���F�����̓��퐶���B

�ƎɁF���̐���i�{���̎��Ȃ��Ƃ�栂������́j�B

�l�V(�ɂ�ł�)�F�l�ԊE�ƓV��E�B

�@�㓰���Č������A

�u��l�͉i���ɓr���ɍ݂��ĉƎɂ𗣂�Ȃ��B

��l�͉Ǝɂ𗣂�ēr���ɂ��Ȃ��B

�����ꂪ�܂��ɐl�V�̋��{���鎑�i�����邾�낤���H�v

�ƌ����ƒ����ɉ��������B

��̒���ł͉��������Ă���̂�������Ȃ��B

�T�@�̓`���I���߂ł́u�Ǝ��v�Ƃ͖{���̎��Ȃ̉Ƌ��i���̐�����Ƌ��j���Ӗ����Ă���Ƃ����B

�u�r���ɍ݂��v�Ƃ͌����Љ�̒��ŏO���ϓx�̓��������Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B

���ꂪ������Ə�̏㓰�̓���ȕ��͂̈Ӗ��͎����̂悤�ɕ�����Ղ��Ȃ�B

�㓰���Č������A

�u��l�͒����Ԍ����̎Љ�ɂ����ďO���ϓx�̓��������Ă��邪�A�^�̎��ȁi�ƎɁj�������������Ȃ�Ȃ��B

�@�܂���l�͖{���̎��Ȃ̉Ƌ��i���̐�����Ƌ��j�ɂ͂��邪�A

�������痣��邱�Ƃ͂Ȃ��A�����Љ�ɓ����ďO���ϓx�̓��������Ă��Ȃ��B

�ǂ��炪�l�ԊE�A�V��E����̋��{���鎑�i�����邾�낤���H�v

�ƌ����ĉ��������B

���̂悤�ɍl����ƁA�l�V�̋��{���鎑�i������̂͑O�ҁA�����A

�u�����Ԍ����̎Љ�ɂ����ďO���ϓx�̓��������Ă��邪�A���̐���i�ƎɁ��^�̎��ȁj�������������Ȃ�Ȃ��l�v

�ł��邱�Ƃ�������B

�@���̈�l���{���̎��Ȃ̉Ƌ��i���̐�����Ƌ��j���������Ă͂��邪�A���������Z���邾���ł���B

��������o�āA�����Љ�ɓ����ďO���ϓx�̓��������Ă��Ȃ��̂ŕ�F�Ƃ͌����Ȃ��B

����ł͐l�V�̋��{���鎑�i�͂Ȃ����낤�B

���́u�Ǝ��v�Ƃ������t�̎g�����ŕ�����悤��

�T�ł͌��t�������ɒ�`���ꂸ�ɏے��I�ɗp�����邱�Ƃ������B

������T�����ɂ��Ă��錴���ƌ����邾�낤�B

��g�ՍϘ^ ���D�Q�W

�㓰�A�m�₤�A

�u�@���Ȃ邩��������H�v

�t�]���A

�u�O�v(����悤)��J(����)���Ď�_(����Ă�)��(����)���A

�����[�c��e�ꂸ���Ď�o�������v�B

�₤�A

�u�@���Ȃ邩��������H�v

�t�]���A

�u����(�݂傤��)毂ɖ���(�ނ��Ⴍ)�̖₢��e����?

�I�E�a(������)��(����)�ł��B��(����)�̋@�ɕ�(����)�����v�B

�₤�A

�u�@���Ȃ邩�����O���H�v

�t�]���A

�u�I��(�ق��Ƃ�)�ɘ��S(�����炢)��M(�낤)������Ŏ悹���B

����(���イ����)�s��(����)�ė��ɐl�L���v�B

�t���]���A

�u����ɐ{�炭�O�������ׂ��A�ꌺ��ɐ{�炭�O�v����ׂ��B

���L��p�L��A���l�A������i��������j����H�v

�ƌ����ĉ������B

���F

��J����F��͂������B

��_(����Ă�)��(����)�F�Ԃ��F�͗l����������o�Ă���B

��o������F��̂Ƌq�̂ɕ�������B

����(�݂傤��)�F�����F�̌��̒q�d�B

����(�ނ��Ⴍ)�F�ܑ�R�Ɍ��ꂽ�����F�Ɩⓚ�����Ƃ���

�،��������i�u�v���m�`�v��\�j�̂��ƁB

?�a(������)�F����E�p�[���̖�B���ɉ��p������ցB

�I��(�ق��Ƃ�)�F����B

����(���イ����)�F�������ƁB

�O����F�×��A�������i���j�A�咆���i�q�j�A�̒����i�s�j�Ȃǂ�

�R�ɕ������Ă��邪��̓I���e�͕s���ł���B

���L��p�L��F���͕��ւ̂��ƂŎ��ɑ��錾�t�ł���B

�p�͍�p�⓭���̂��ƁB

�㓰����Ƃ���m���q�˂��A

�u�t�͎O��������ďC�s�҂��w�������Ƃ̂��Ƃł����A

�T�̑���Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����H�v

�t�͉]�����A

�u�������͂�栂��Č����ƁA�O�v(����悤)�@�̈�������Ă��玝���グ����A

�Ԃ��F�͗l����������o�Ă����B

���̂悤�ɉ���������]�n���Ȃ��͂�����Ǝ�E�q���������Č��������v�B

�m�����₵���A

�u�ł͑���Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����H�v

�t�͉]�����A

�u�����F�̌��̒q�d�͖���(�ނ��Ⴍ)�̖₢���t����]�n�������B

���̒q�d�̗͔͂ϔY�̗����f���铭���������v�B

�m�����₵���A

�u�ł͑�O��Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����H�v

�t�͉]�����A

�u����ł����l�`�����낢�뉉�Z�����B

����݂͂ȗ��ł����l�����邩�炾�Ƃ͂�����ƌ���邪�ǂ��v�B

�t�͂���ɁA

�u���O�������������A

���̎O��̓��ǂ̈��ɂ��O���傪��(����)����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�ꌺ��ɂ͎O�v����(����)����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�����Ȃ�Ε��ւ��������o�Ă���̂��B

���N�A�������ǂ̂悤�ɉ���������H�v

�ƌ����č������肽�B

���̏㓰���@�͗Սς́u�O���O�v�v�̎v�z�Ƃ����B

�×��A�O����͌������i���j�A�咆���i�q�j�A�̒����i�s�j�Ȃǂɕ�������Ƃ����B

�������A�Սς͂��̏㓰���@�ɉ����āu�O���O�v�v�ɂ���

���킵���͐����Ă��Ȃ��B

���̂��߂��A�u�O���O�v�v�̏ڂ������e�͌���ł��s���̂܂܂ł���B

���̏㓰���@�ł͗Սς͑��傩���O��܂ł�����Ă���B

���傩���O��܂ł̐����͘_���I�ŋ��ʂ������̂ł���B

���̓��e������Ȃ��̂ł��邪�Ȋw�I���_����l����ƈȉ��̂悤�ɂ������肷��B

�Սς̐������܂Ƃ߂�Ǝ����̂悤�ɂȂ�B

����Ƃ��������͂�栂��Č������A

�O�v(����悤)�@�̈�������Ă��玝���グ����A�Ԃ��F�͗l����������o�Ă����B

���̂悤�ɉ���������]�n���Ȃ��A�͂�����Ǝ�E�q���������Č�������

�Ɛ������Ă���B

�������A���̎O�v(����悤)�@�̈���_(����Ă�)�Ƃ͉����w���Ă��邩�킩��Ȃ��B

��ӂ������Ă��玝���グ��ƈ�`���͂�����ƌ����悤�ɁA�]�̋L����p�┻�f�E�F����p���w���Ă����Ǝv����B

�Ō�́u��o�������v����E�q���������镪�ʈӎ��i�����m�j�̓����������Ă���ƍl������B

���̂悤�ɍl�����

��������ʒq�i���m�̖{�̂ł����w�]�̓����j��T�̗��ꂩ��A��g�I�ɐ������Ă����Ǝv����B

����̐����ŗՍς́A

�u�����F�̌����Ȓq�d�͖���(�ނ��Ⴍ)�̖₢���t����]�n�������B

���̒q�d�̕��ւ͖����̗����f���铭���������v�ƌ����Ă���B

����̃L�[�|�C���g��

����(�݂傤��)�i�����F�̌����Ȓq�d�j�Ɩ���(�ނ��Ⴍ)�̖₢�̊W�ɂ���B

�����F������(�݂傤���������F�̌����Ȓq�d�j�Ƃ�

���̒m�b�ł��閳���ʒq�i���w�]���S�̔]���琶�܂����̒q�d�j���w���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

����Ɋ֘A����Ǝv���镶���F�Ɩ���(�ނ��Ⴍ)�̖ⓚ���Ɋޘ^��R�T���ɂ���B

�����ł͖����͕���̖₢�ɑ��ăg���`���J���ȕԓ������関�n�ȑT�m�Ƃ��ĕ`����Ă���B

�i�u�Ɋޘ^�v��R�T�����Q���j�B

����̐����ŗՍς́A

�u�����F�̌����Ȓq�d�͖���(�ނ��Ⴍ)�̖₢���t����]�n�������B

���̒q�d�̕��ւ͖����̗����f���铭���������v�ƌ����Ă���B

�����薳��(�ނ��Ⴍ)�̖₢�Ƃ�

����̖����ʒq�ɂ͋y�Ȃ����ʒq�i���m������j�̒i�K�ɂ��������̒Ⴂ���n���w���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���̂悤�ɍl����ƁA����́u�����F�̖����ʒq�i�����Ȍ��̒q�d�j��

����(�ނ��Ⴍ)�̕��ʒq���t����]�n�������B

�����F�̒q�d�̕��ցi�������ʒq�j�͔ϔY�̗����f�����B�v

�ƌ����āA�����ʒq���d������T�̊�{�I�����������Ă��邱�Ƃ�������B

�����A�����Ƃ������ʒq�i�������Ȍ��̒q�d�j���w���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

��O��́u����ł����l�`�����낢�뉉�Z�����B

����݂͂ȗ��ł����l�����邩�炾�Ƃ͂�����ƌ���邪�ǂ��v

�ł���B

����͐l�Ԃ������l�`��栂��Đ������Ă���B

�l�Ԃ͂����l�`�̂悤�ȑ��݂ł���A���䗠�ł���𑀂�l�i���ʐ^�l���]�j���Ŏ悹��ƌ����Ă���̂ł���B

�����l�`�Ƃ������ł���A���䗠�ł���𑀂�l�Ƃ́A�]�△�ʐ^�l�ƍl���ėǂ����낤�B

���̂悤�ɍl����Α�������ʒq�i��w�]���S�̗��m�j�A

����������ʒq�i���w�]���S�̒q�d�j�A

��O����]�S�́i��w�]�{���w�]�j�ɂ��Č����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���̂悤�ɍl����ƁA�Սς̌����Ă���u�O���O�v�v�Ƃ́A

�@���ʒq�i��w�]�̗��m�j�A

�A�����ʒq�i���w�]���S�̔]���琶�܂����̒q�d�j�A

�B�������ɓ��������S�]�i��w�]�{���w�]�j

���O�̖@���̂��Ƃ��ƍl���邱�Ƃ��ł���B

��������̐}�Q�Ɏ����B

�}�Q�D�u�O���O�v�v�͕��ʒq�i��w�]�j�A�����ʒq�ƑS�]�̎O�@��̂���

�Սς́u�T�͏�ɂ����̎O�̌����Ȗ@��i�]�Ɋւ���@��j�ɊW���Ă����v�B

�]���đT���������

�u��ɔ]�ɊW�����O�̌����Ȗ@��ɂ��Đ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v

�ƌ����Ă��邱�Ƃ�������B

������A�Սς̎O����͔]�𒆐S�Ƃ���l�Ԋςł������Ƃ������Ă���B

�ȉ��́u���O�v�ł����̂��Ƃ��m���߂邱�Ƃ��ł���B

�Սς̔]�𒆐S�Ƃ����l�Ԋς͉Ȋw�I�ł���A����ł��[���ʗp�����l�����ł���B

�����A�Սς̐�������������ł͔]�Ȋw�͖����B�ł���A���̂悤�ɂ�������Ƌc�_���������镶���̊�b���������������ł���B

���̏㓰���@�Œ��ڂ����̂͑���ł���B

����͕��ʒq�i��w�]���m���j���Ӗ����Ă���B

���ʁA�T�╧���ł͖����ʒq�i���w�]���S�̔]�j���d�����邠�܂蕪�ʒq�i���m�A�����j���y���������ł���B

�������A���̏㓰���@�ł͕��ʒq���y�����Ă��Ȃ��B

�ՍϑT�ł͌��ĂƖⓚ��ʂ��đT�ƌ��̐��E�����Ƃ��\�����悤�Ƃ���`��������B

�i���́u�Řb�T�ƖُƑT�v���Q���j�B

����͗ՍϏ@�̊J�c�Սς����ʒq�i��w�]���m���j����邪���ɂ��Ȃ��p���ɋN�����Ă���

�Ƃ����邩���m��Ȃ��B

�Սς̕��ʒq�i��w�]���琶�܂��q�d�����m�j�d���̎p����

�u���O�S�|�Q�v��u���O�T�|�Q�v�Ɍ�����u�^���̌����v���d������p���ɒʂ��A���ڂ����Ƃ���ł���B

��g�ՍϘ^ ���D�R�P

�@�t�A�ӎQ�A�O�Ɏ����ĉ]���A

�u�L�鎞�͒D�l�s�D���A�L�鎞�͒D���s�D�l�A

�L�鎞�͐l����D�A�L�鎞�͐l����s�D�v�B

���ɑm�L��₤�A

�u�@���Ȃ邩����D�l�s�D���H�v

�t�]���A

�u����(������)�������Ēn�ɕ�(��)�����A

�c�w(�悤����)���𐂂�Ĕ������Ǝ��̔@���v�B

�m�]���A

�u�@���Ȃ邩����D���s�D�l�H�v

�t�]���A

�u���ߛ�(����)�ɍs���ēV���ɂ��܂˂��B

���R�NJO(��������)�ɉ��o(����)��₷�v�B

�m�]���A

�u�@���Ȃ邩����l������D�H�v

�t�]���A

�u������M(�ւ��ӂ�����)�A�Ə�(�ǂ�����)����v�B

�m�]���A

�u�@���Ȃ邩����l����s�D�H�v

�t�]���A

�u���A��a�ɓo��A��V(��낤)搉̂��v�B

���F

���O(������)�F�t�Ƃ��剺�̏C�s�ҒB�ɐ������邱�ƁB

�ӎQ�F���Q�ɑ��錾�t�ŁA��ɍs������@�̂��ƁB

�l�F��ρA��́B

���F�q�ρA�q�́B�O�I�ȑΏہB

����(������)�F�t�̒g�����z���B

�c�w(�悤����)�F�݂ǂ育�B�������B

������M(�ւ��ӂ�����)�F���B�Ɵ��B�i�R���ȁj�͂����Ζd�����N������

�������{�ƘA�����������Ƃ������Ă���B

��V(��낤)�F�V�_�v�B

�t�͖�̐��@�ŁA�C�s�ҒB�ɋ����ĉ]�����A

�u���͗L�鎞�͐l��D���ċ���D��Ȃ��i�D�l�s�D���j�B

�L�鎞�͋���D���Đl��D��Ȃ��i�D���s�D�l�j�B

�L�鎞�͐l���Ƃ��ɒD���i�l����D�j�B

�L�鎞�͐l���Ƃ��ɒD��Ȃ��i�l����s�D�j�v�B

���̎���l�̑m���q�˂��A

�u�l��D���ċ���D��Ȃ��i�D�l�s�D���j�Ƃ͂ǂ̂悤�ȋ��n�ł����H�v

�t�͉]�����A

�u�t�̗z�����P���G�߂ɂȂ�ƁA��n�͂܂�ŋт̂��Ƃ˂̂悤�ɂȂ��A

�݂ǂ莙�̐��炷���͌����̂悤�ɔ����P���Ă����v�B

�m�͐q�˂��A

�u����D���Đl��D��Ȃ��i�D���s�D�l�j�Ƃ͂ǂ̂悤�ȋ��n�ł����H�v

�t�͉]�����A

�u�����̖��߂͂��܂˂���s����ēV���͑ו��ł����B

�Ӌ�����鏫�R�͐헐�̐o����S���グ�����Ȃ��v�B

�m�͐q�˂��A

�u�l���Ƃ��ɒD���i�l������D�j�Ƃ͂ǂ̂悤�ȋ��n�ł����H�v

�t�͉]�����A

�u���B�Ɵ��B�͒������{�ƒf�₵�āA����Ɨ����Ă����v�B

�m�͐q�˂��A

�u�l���Ƃ��ɒD��Ȃ��i�l����s�D�j�Ƃ͂ǂ̂悤�ȋ��n�ł����H�v

�t�͉]�����A

�u�����͋{�a�ɒ������A�V�_�v�͎��R��搉̂����v�B

���̐��@�͗Սς̎l�����Ƃ��Ēm���Ă���B�Սς͑T�̌勫�����̎l�̋��n

�ɕ��ނ���̂ł���B

���̕��ނ͂���߂Ę_���I�ŗՍς̍����m���������Ă���B

�������A�������������̂�������ɂ������@�ł�����B

�R�c��є��m�͂����v�w�W��栂��Đ������Ă�����B

�v�w�W�ɂ����Đl����l�A

�����������栂��čl����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�P�D�D�l�s�D���ł́A

������̓V���Ŏ�l�̑��݂͑S���Ȃ��i�������V���j�B

�Q�D�D���s�D�l�ł́A

��l�̓V���ʼn�����̑��݂͑S���Ȃ��i����֔��j�B

�R�D�l������D�ł́A

������������A��l�������A��l�Ƃ������ӂ�Ȃ��B

��`��������Ύ咣�������B

�������A��R�҂̖ڂɂ͎����䂭�Č��Ă����Ȃ��ƒ�ł���B

�������A�����ɂ͉��Ƃ������Ȃ����̂�����B

�S�D�l����s�D�ł́A

�����Ɩ����Ƃ��������悤�ɁA

�������茩���̂ł́A�����ɉ����f���Ă���Ƃ��v���Ȃ����A

�������ƌ��Ă���ƁA�[���[����(�͂�)���Ȃ��قǂ̐[�݂ɁA

���������Ă�����̂���������B

�����Ă��̓����Ă�����̂��i�X�Ƌߊ���ė���A

�ߊ���ċ��̕\�ʂɂ����悤�A

���ꂪ�����Ă��閾���̂�����̕����猻��ė����Ƃ��A

�敪�����Č��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�����Ƃł��������炻�̊������\�킹�邩�Ƃ��v���B

�l�����ɂ��ėՍς̐����͎����̕\�P�ɂ܂Ƃ߂���B�@

�@�\�P�@�l�����ɂ��ėՍς̐���

| �l���� | �Սς̐��� | |

| �P | �D�l�s�D�� | �t�̗z�����P���o�đ�n�͋т̂��ƂˁA�݂ǂ莙�̐��炷���͌����̂悤�ɔ����B |

| �Q | �D���s�D�l | �����̖��߂͕����s���V���ו��A�Ӌ�����鏫�R�͐킢�̐o��グ�����Ȃ��B |

| �R | �l������D | ��B�Ɵ��B�͒f�₵��,����Ɨ��̒n�Ղ�z�����B |

| �S | �l����s�D | �����͋{�a�ɒ������A�V�_�v�͎��R��搉̂���B |

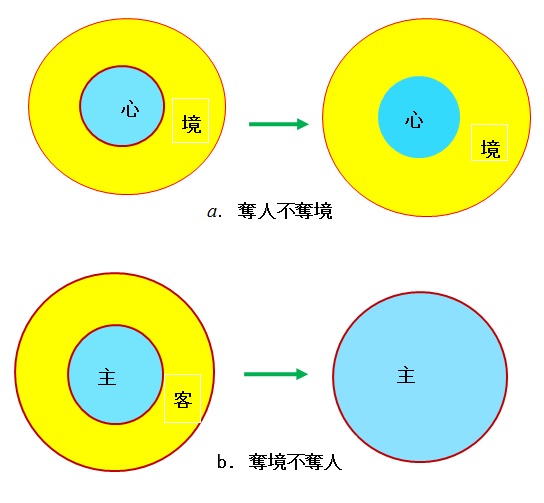

�Սς̐����͈ȉ��̂悤�ɉ��߂ł��邾�낤�B�@

�D�l�s�D���Ƃ͎�̂������Ȃ��ċq�̂ɂȂ�邱�Ƃł���i��q��̂ɂȂ邱�Ɓj�B

��q��̂̋��n�ł́u�t�̗z�����P���o�đ�n�͋т̂��Ƃ��A

�݂ǂ莙�̐��炷���͌����̂悤�ɔ����v

�Ƃ����悤�ɐS���q�̂ɂȂ�邽�߁A�Ώۂ��P���Č�����B

�D���s�D�l�Ƃ͋q�̂������Ȃ��Ď�̂����ɂȂ邱�Ƃł���B

���̎��A���������̓V���ɂȂ�B

����͂������������̖��߁i��̂̎v���Ƃ���j�͕����s���V���ו��A

�Ӌ�����鏫�R�́i����͎�̂ɏ]���ɂȂ��Ă��܂��j��o��オ��Ȃ��B

���̂悤�ɁA��l�i��́j�̎v���̂܂܂̏�ԂɂȂ��Ă���B

�l������D�Ƃ͎�̂��q�̂������̉�ӂ��咣���Ȃ����Ƃ������B

����͂���������B�i��́j�Ɵ��B�i�q�́j�͒f�₵��,���ꂼ��̏B���Ɨ����A

���ꂼ�ꂪ�����̎v���悤�ɂ��Ă���悤�Ȃ��̂ł���B

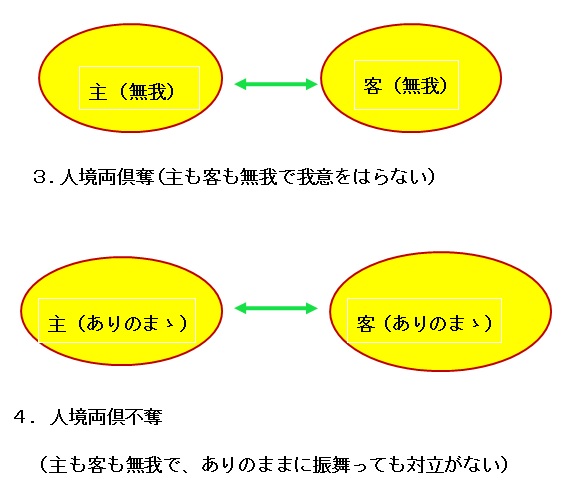

�l����s�D�Ƃ͎�̂Ƌq�̂��ꂼ�ꂪ�����̎v���ʂ�U���������a�ł���B

����́u�����͋{�a�ɒ������A�V�_�͖�ɉ̂��v�悤��

�����i��́j�ƘV�_�i�q�́j�����ꂼ��̎d�������āA

�Ƃ��ɖ������Ă̂т̂тƕ��a��搉̂��Ă���̂Ɠ������ƌ����Ă���B

�Սς͎����̔]�ƐS�����R�ɃR���g���[���ł����Ǝv����B

�Սς͎����̐S���v���ʂ�ɃR���g���[������̂Ƌq�̂��ꂼ��ɂȂ�邱�Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����낤���H

���̂悤�ɍl����ΗՍς̎l�����͕�����Ղ��Ȃ�B

�Սς̎l�����͔]�Ȋw�I�ϓ_����}����������������Ղ��B�@

�P�D�D�l�s�D��:

��̂�D���ċq�̂ɂȂ��B

����ƁA��́i�S���]�j���W���Ă������ʈӎ��̃t�B���^�[���������q�̂ɂȂ��B

��̂�D���ċq�̂ɂȂ�鎞�A

��E�q������́i�S�A�]�j���W���Ă������ʈӎ��̃t�B���^�[

�i���F�̎����j����������B

���̎��A�S����@�i���S���s��j�̏�ԂɂȂ�i�}�Ra�̉E�̐}�j

�i��U�́u������̂̎v�z�v���Q���j�B

�Q�D�D���s�D�l�F

�}�Rb�Ɏ������悤�ɁA��̂��g�債�ċq�̂����ݍ���Ŏ�݂̂ɂȂ�i�S����@�̂P�p�^�[���j�B

�}�R�@�Սς̎l�����̐����|�P

���̐}�S�Ɂu�l������D�v�Ɓu�l������s�D�v�̏ꍇ��}�����Đ�������B

�}�S�@�Սς̎l�����̐����|�Q

�R�D�l������D�F

��̐}�S�Ɏ������悤�ɁA

��Ƌq�̗��҂̉��D���Ė���ɂȂ��ӂ��͂�Ȃ��i������S����@�̂P�p�^�[���j�B

�S�D�l������s�D�F

�}�S�Ɏ������悤�ɁA

����q������ŁA����̂܂܂ɐU�����Ă���q�ɑΗ����Ȃ�

�i������S����@�̂P�p�^�[���j�B

�}�S�����Ă�������悤�ɁA

�l�����͖���ƐS����@�̕ό`�p�^�[���Ƃ��Đ������邱�Ƃ��ł���

�i������̂̎v�z���Q���j�B

��g�ՍϘ^ ���D�R�Q�`�R�S

�t�T(���Ȃ�)���]���A�u����(����)�A���@���w����҂��A

��(����)���^���̌��������߂Ƃ�v���B

�Ⴕ�^���̌�����A�����ɐ��܂��A���Z���R�Ȃ��B

�ꏟ�����߂�Ɨv(�ق�)������ǂ��A�ꏟ��(���̂�)���玊���B

����(�ǂ���)�A

�_(��)���Â��̐擿(����Ƃ�)�̔@���͊F�Ȑl���o(����)����̘H�L���B

�R�m(����)���l�Ɏw�����鏈�̔@�����A

�_(��)�������l�f(�ɂ�킭)������Ƃ�v���B

�p����Ɨv���Εւ��p����A�X�ɒx�^(����)���邱�Ɣ������B

�@(��)��(��)�̊w�҂̓�����͕a(��܂�)�r(�Ȃ�)�̏��ɂ��݂��B

�a(��܂�)�͕s���M�̏��ɍ݂��A

���Ⴕ���M�s�y(������ӂ��イ)�Ȃ���A

����(���Ȃ�)���Z�Z�n(�ڂ��ڂ���)�Ɉ�̋��ɂ��������ē]���A

��(��)�̖����ɉ�(������)�����āA���R���B

���Ⴕ�\���O�O�y���̐S��[��(�����Ƃ�)�����A

�ւ��c���ƕʂȂ炸�B�@

���͑c������(��)���Ɨ~��(�ق�)������B

�_(��)����ʑO���@��(���傤�ڂ��Ă�)����Ȃ��B

�w�l�M�s�y(����ӂ��イ)�ɂ��āA��(���Ȃ�)���O�Ɍ����Ēy�����B

��(����)�����ߓ���҂��A�F�Ȑ��ꕶ���̏����ɂ����A

�I(��)�ɑ�(��)�̊�(����)�c��(����)���B

��(�����)�邱�Ɣ�(�Ȃ�)��A���T���B

���̎���(��)�킸��A�����琶�A�O�E�ɗ։A�D���ɂ��������ăe�b���������A

醋�(�낲)���ꗠ(����)�ɐ������B

����(�ǂ���)�A�R�m(����)�������ɖA�߉ނƕʂȂ炸�B

�������ʂ̗p��(�䂤����)�Y��(�Ȃ�)��������(���傤)���B

�Z���̐_��(����)�A�����]���Ċԟ[(����)�����B

�Ⴕ�\�����̔@���������A�_(��)������ꐶ�����̐l�Ȃ��v�B

���F

�[��(�����Ƃ�)�F�f���邱�ƁB

�c���F��X�̕��c�ł��镧�B�������p���ꂽ�p��B

��ʑO���@��(�Ȃ߂傤�ڂ��Ă�)�F

�u���̖ʑO�Œ��@����ҁv�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B

���ƖʑO���@��(���傤�ڂ��Ă�)�͓��i�ł���B

�������i�Սρj�̖ʑO�ŖʑO�Œ��@���Ă�����́i���@��(���傤�ڂ��Ă�)�j�Ƃ����Ӗ��B

�F�Ȑ��ꕶ���̏����F���ɉ������t�̏ゾ���̂��́B

���c��(��������)�F��������c���B��X���g�B

�e�b������F��苎��B

����(�ǂ���)�F�C�s�ҁB

�Z���̐_��(����)�F�Z���i�Z�̊��o�튯�A��A���A�@�A��A�g�A�Ӂj

�̐▭�ȓ���������栂��Đ_��(����)�ƕ\�����Ă���B

�����Ŏt�͉]�����A

�u�������@���C�s����҂́A�������^���̌��n�����߂邱�Ƃ��̐S�ł����B

�Ⴕ�^���̌��n��A�����̖��ɐ��܂邱�ƂȂ��A���ʂ�����������R�ɂȂ��B

�����̋��n�����߂悤�Ƃ��Ȃ��Ă��A�����Ɏ�(���̂�)���玊��̂��B

���N�A�Â̑c�t�B�͊F�ȏC�s�҂����ɓ������@��S���Ă����B

���A�킵�����O�B�Ɍ��������̂́A�������l�ɘf�킳���ȂƂ������Ƃ��B

�����ł�낤�Ǝv������A������邱�Ƃ��B�������Ă����������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���̍��̏C�s�҂��ʖڂȌ����͂ǂ��ɂ���̂��B

�a���͎�����M����Ȃ����ɍ݂�̂��B

�Ⴕ������M����ʂƁA�����ӂ��Ƃ����錻�ۂɂ��ĉ���A

����ɖ|�M����āA���R�ɂȂ�Ȃ��̂��B

�������O�B���O�ɋ��߂�S�������Ȃ�A���̂܂ܑc���Ɠ������B�@

���O�B�͂��̑c���ɉ�������B

���킵�̖ʑO�ł��̐��@���Ă��邨�O�B���������ꂾ�B

���O�B�͂����M���邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A�O�Ɍ����ċ��߂��B

�������A���Ƃ����߂邱�Ƃ��ł����ɂ��Ă��A����͌��t�̏�Ŏ��ɂ悭�����������B

����ł͊������c���̐S�͐���ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��B

���T����A�v������Ă͂Ȃ���B

�������ł��̑c�������Ȃ�������A�i���ɖ������E�ɓ]�����A

�D�܂��������Ɉ���������܂܂ɁA醔n�⋍�̕��ɏh�邱�ƂɂȂ邾�낤�B

�N�B�A�킵�̌��n���炷��A���̎��Ȃ͎߉ނƓ������B

�����ꂪ�����l�X�ȓ����ɉ�������Ȃ����̂����낤���B

�Z���i��A���A�@�A��A�g�A�Ӂj�̐▭�ȓ����͖��������ēr�₦�����Ƃ͂Ȃ��B

�����A���̂Ƃ�����͂����茩���ł���Έꐶ��������y�̐l�ɂȂ邾�낤�v�B

���̎��O�ŗՍς́u�c���Ƃ͖ʑO�ł��̐��@���Ă��邨�O�B���������ꂾ�v

�ƌ������Ă���B

���@���Ă���͔̂]�ł��邩��

�u�c���Ƃ͎Q�T�C�s�Ō��N�ɂȂ����]�ł����v

�ƌ����Ă��邱�ƂɂȂ�B

���O�̏I��̂Ƃ���ł�

�u�N�B�A�킵�̌��n���炷��A���̎��Ȃ͎߉ނƓ������B

�����ꂪ�����l�X�ȓ����ɉ�������Ȃ����̂����낤���B

�Z���i��A���A�@�A��A�g�A�Ӂj�̐▭�ȓ����͖��������ēr�₦�����Ƃ͂Ȃ��B

�Z���̓����̍��{�͔]�ł��邩��

�����A�u�Z���̓����̍��{�ł����]���͂����茩���ł���Έꐶ��������y�̐l�ɂȂ邾�낤�@�v

�ƌ����Ă��邱�ƂɂȂ�B

���Ȃ̖{���͑c���ɓ������B

���ꂪ������Ή���O�ɋ��߂�������Ƃ��Ȃ��B

�_���ɂ��g������Z����L���鎩�Ȃ̐▭�ȓ����͉��̌������Ƃ���͂Ȃ��B

����̓u�b�_���n�߂Ƃ���c���ɓ������B

���̂悤�Ȗ{����L���鎩�Ȃ��������M���邱�Ƃ��o�����

�ꐶ����y�̐l�i�����̐l�j�ƂȂ�邾�낤�ƌ����Ă���B

���̂悤�ɁA�Սς́����ȑ������̎v�z�͒P�������ł���B

�Սς́����ȑ������̎v�z��

�Z�c�d�\�A�n�c����A���@��^���́����S�������̎v�z�ɑk�邱�Ƃ��ł��悤�B

�i�n�c����̑T�v�z���Q���j�B�@

�ޓ��̎v�z�ɂ����Ă͐S�̖{���͕��S�i�����j�ł������B

���T�C�s�ɂ���Ĕ]�����N�ɂ��A�S�̖{���͕��S�ł��邱�Ƃ����o�����̂��C�s�̖ړI�ł������ƌ�����B

�Սς͂��̂悤�ȕ��S�͖{�����Ȃɋ����Ă���ƌ����B

����͉䂪���̔��B�T�t�́u���T�a�]�v�Ō����u�O���{�����Ȃ��v�Ɠ������Ƃł���B

�i���B�T�t�́u���T�a�]�v���Q���j�B�@

�����S�������̎v�z���Z�c�d�\ ���n�c���� �����@��^ ���Սϋ`��

�Ɠ`����Ă����ƌ����邾�낤�B

�Սς͂��̎��O�ɂ����āu���Ȃ�M�����v���Ƃ̑���������Ă���B

�u���Ȃ�M�����v���Ƃ̑���́u�M�S���v�̑�P�V���i�ɐ������

�u�M�S�s��A�s��M�S�v�̎v�z�ɒʂ���Ƃ��낪����B

�i�u�M�S���v�̑�P�V���i���Q���j�B�@

���O�̏I���ŗՍς́A

�u���ʂ̗p��(�䂤����)�Y��(�Ȃ�)��������(���傤)���B

�Z���̐_��(����)�A�����]���Ċԟ[(����)�����B

�Ⴕ�\�����̔@���������A�_(��)������ꐶ�����̐l�Ȃ��v

�ƌ����Ă���B

�Սς́u�]�̑��l�ȋ@�\�ɂ͌������Ƃ���͂Ȃ��A

�Z���i��A���A�@�A��A�g�A�Ӂj�̐▭�ȓ����i�_��(����)�j��

���������ēr�₦�����Ƃ͂Ȃ��B

�����A���̂Ƃ�����͂����茩���ł���Έꐶ��������y�̐l�ɂȂ邾�낤�v

�ƌ��N���]�̓������m��E�]�����Ă����̂ł���B

��g�ՍϘ^ ���D�R�T�`�R�W

�u�哿�A�O�E�͈������Ɩ����A�P���Α�̔@���B

���͐�������v�����؏Z���鏈�ɂ��炸�B

����̎E�S�ꙋ��(����)�̊ԂɋM�G�V����(����)���B

���͑c���ƕʂȂ炴���Ɨv(�ق�)���A�A���O�ɋ��ނ邱�Ɣ����B

������O�S��̐����(���傤���傤����)���A

������������̖@�g��(�ق�����Ԃ�)�Ȃ��B

������O�S��̖����ʌ��́A������������̕�g��(�ق�����Ԃ�)�Ȃ��B

������O�S��̖����ʌ��́A������������̉��g��(������Ԃ�)�Ȃ��B

���̎O��̐g�͐�����ڑO���@��(���傤�ڂ��Ă�)�̐l�Ȃ��B

�_(��)���O�Ɍ����Ēy�������邪�ׂɁA���̌��p(�����䂤)�����B

�o�_�Ƃɋ�(��)��A�O��̐g������ċɑ�(��������)�ƈׂ��B

�R�m(����)�������ɖ�A�R�炸�B

���̎O��̐g�͐��ꖼ��(�݂傤����)�ɂ��āA��������O��̈˂Ȃ��B

�Ðl�]���A�u�g�͋`�Ɉ˂��ė��āA�y�͑̂ɋ�(��)���Ę_���v���B

�@���̐g�A�@���̓y�A���炩�ɒm��ʁA������e(�����悤)�Ȃ邱�Ƃ��B

�哿�A����(����)�����e(�����悤)��M�����̐l�����悹���B

���ꏔ���̖{���ɂ��āA��؏����ꓹ�����A�ɂ̏��Ȃ��B

��������F�g�́A���@���������(����)�킸�B

�B�݊̒_(�Ђ�����)�͐��@���������(����)�킸�B

����͐��@���@�����(����)�킸�B

����Y��(�Ȃ�)���̂��@���@���@����(�悭)�����B

��ڑO����(�ꂫ�ꂫ�Ă�)�ɂ����A

��ӂ̌`�i(���傤����)��(��)�����Čǖ�(���߂�)�Ȃ��A

���ꔇ��(���Ⴑ)�A���@���@����(�悭)�����B

�Ⴕ��(����)�̔@����������A�ւ��c���ƕʂȂ炸�B�@

�A(����)����؎����A�X�ɊԒf�����A�G�ڊF�Ȑ�(��)�Ȃ��B

���������Βq�u����A���ς���Α̎�(����)�Ȃ邪�ׂ��A

����(�䂦)�ɎO�E�ɗ։āA��X�̋�����B

�Ⴕ�R�m(����)�������ɖ��A

�r�[(����)�Ȃ炴��͖����A��E������͖����v�B

���F

�u�O�E�͈������Ɩ����A�P���Α�̔@���v�F�@�،o栚g�i�̌��t�B

�O�E�F�~�E�A�F�E�A���F�E�̎O�̐��E�B

�~�E�Ƃ͐��~�A�H�~�ȂǗ~�]�̐��E�ł���B

�F�E�Ƃ͐��~�A�H�~�Ȃǂ̗~�]�𗣂�~�E�̏�ɂ��镨���I���E�������B

���F�E�Ƃ͑S�������I�Ȃ��̂𗣂�F�E�̏�ɂ��鏃�����_�̐��E�ł���B

�����ł͗~�E����ԉ����̐��E�Ƃ����B

���Ɉʒu����̂��F�E�ł���B

�O�E�͖����̐��E�Ƃ����B

�@�g��(�ق�����Ԃ�)�F�@�g�Ƃ͓��g�̃u�b�_�͎���

�ނ��c�����@�i���@�̐^���j�͉i���s�łł���ƍl����B

�u�b�_�͂��̒��ۑ̂ł���@�i���@�̐^���j�ƈ�̂̑��݂ł���

�@�g���ł���ƍl����l�����ł���B

�،��o�▧���ŏo�Ă������@���i��Ḏɓߕ��j��

���̖@�g�����ƍl�����Ă���B

��g��(�ق�����Ԃ�)�F��g���Ƃ͒����Ԃ̍���C�s�Ɩ��ʂ̎��߂̐��肪

�����ĕ��ɂƂȂ����Ƃ���l�����ł���B

�i�N�̏C�s�̌��ʌ����J�������B����ɕ��͕�g���Ƃ����B

���g��(������Ԃ�)�F�O���ϓx�̂��ߕϐg�ω����Č���镧�B

�O�g���F�@�g��(�ق�����Ԃ�)�A��g��(�ق�����Ԃ�)�A���g��(������Ԃ�)

�i���邢�͉��g���j�̎O�̎O�g�ƌĂԁB

�O�g���̎v�z�͑�敧���̕��g�_�ł���i�O�g���̎v�z���Q���j�B

�O��̈ˁF�@�g���A��g���A���g���̎O�̋��菊�B

�Ðl�F������t�M��(����)�i�@���@�̊J�c�A�U�R�Q�`�U�W�Q�j

�u�g�͋`�Ɉ˂��ė��āA�y�͑̂ɋ�(��)���Ę_���v�F

������t�M��(����)�́u���@���`�сv����A���̎�ӂ���������p�B

���e(�����悤)�F���킭���肰�Ƀ`���`�����Ă�����Ɖe�B

�F�g�F���ܐg�̓��́B

�����̖{���F�Z�c�d�\���u���Ɉꕨ����A���Ȃ����Ȃ��A���Ȃ����Ȃ��A

�w�Ȃ��ʂȂ��A���l�҂��Ď����ۂ�H�v

�Ɖ]���ƁA��q�̐_��u���ꏔ���̖{���A�_������v�Ɠ������Ƃ����b������B

�i�u�Z�c�d�o�v�j�B

���̖ⓚ�ɂ����āA�d�\�������u�ꕨ�v�Ƃ�

�{���̖ʖځi�]�j���w���Ă���ƍl������B

�u���N�A�@�،o�Ɂu�O�E�͈������Ɩ����A�P���Α�̔@���v�Ƃ���悤���A

�Α�̂悤�Ȃ��̐��E�͌N�B���v�������܂鏈�ł͂Ȃ��B

���̎E�S�͈ꙋ��(����)�̊ԂɋM�G�V���I��������D���Ă��܂��̂��B

�N�B���c���Ɠ����ɂȂ肽���Ȃ�A�����ĊO�ɋ��߂Ă͂Ȃ���B

���O�B�̖{���̐S�ɋ��鐴��������O�B�̖@�g��(�ق�����Ԃ�)�Ȃ̂��B

���O�B�̖{���̐S�ɋ��閳���ʌ������O�B�̕�g��(�ق�����Ԃ�)���B

���O�B�̖{���̐S�ɋ��閳���ʌ����A���O�B�̉��g��(������Ԃ�)�Ȃ̂��B

���̎O��̕��g�Ƃ́A���킵�̖ڑO�Ő��@���Ă��邨�O�B���̂��̂��B

�O�Ɍ����ĒT�����߂Ȃ����炱���A���̂悤�ȓ��������邱�Ƃ��������B

�o�_�̐��Ƃ́A���̎O�g�@�̋��ɂ��Ƃ��Ă����B

�������A�킵�̌��n����͂����ł͂Ȃ��B

���̎O�g���͒P�Ȃ閼�O�ŁA����̋��菊�ɉ߂��Ȃ��B

�Ðl���u�O�g���͕����̋��`����o�Ă������̂��A

�����y�͂��̊T�O����ݒ肵�����̂��v�Ɖ]���Ă����B

�@�g���Ƃ��A�@���̕����y�Ȃǂ́A���炩�ɒP�Ȃ�v�z��T�O�ɉ߂��Ȃ��B

���N��A���̎v�z��T�O����������Ă���{�̂����Ď��˂Ȃ�Ȃ��B

���ꂱ�������̖{���ł���A���O�B���A�蒅���ׂ��Ƌ��Ȃ̂��B

���O�B�̐��ܐg�̓��̂́A���@�����@���ł��Ȃ��B

�݂�̑��Ȃǂ̓��������@�����@���ł��Ȃ��B

�܂���������@�����@���ł��Ȃ��B

����ł͈�̉��҂����@�����蒮�@�����肵�Ă���̂��낤���B

���킵�̖ڑO�ɂ͂�����Ƌ��āA�͂�����Ɠ��̂Ƃ��Ă̌`�̂͂Ȃ���

�Ǝ��̋P�����Ă��邨�O�B���̂����A

���ꂱ�������@�����蒮�@���邱�Ƃ��ł���̂��B

�����A���̂悤�ɗ����ł���A���O�B�͑c���Ɠ������B

�����Ȃ�Β�����ӂ܂łƂ���邱�ƂȂ��A�ڂɐG�����̑S�Ă��m�����B

������O���N����ƒq�d�͉�������A�z�O���ω�����Ζ{�̂��ς�邽�߂��A

�����̐��E�ɗ։āA��X�̋ꂵ�݂���̂��B

�����A�킵�̌��n�ɗ��ĂA�S�Ă͐[���ɂ܂�Ȃ��A

���̂܂܂ʼn�E���Ȃ����͖̂����v�B

���̎��O�ŁA�Սς�

�u�����̖{���͎����Ō��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

���̎O��̕��g�Ƃ́A���킵�̖ڑO�Ő��@���Ă��邨�O�B���̂��̂��B

���ꂱ�������̖{���ł����v

�ƌ����Ă���B

���̗Սς̌��t��

�����̖{���Ƃ͎��Ȗ{���̖ʖڂƂ��Ắi�]�j�ł��邱�Ƃ������������Ă���B

�Սς͉�X�͑c���Ɠ����ł���A

�{���̐S�ɂ͎O�g���g�������Ă���Ǝ咣���Ă���B

����͑T�@�������u�O���{�����Ȃ��v�Ɠ����咣�ł���B

�܂��Z�c�d�\�������u�����̎O�g���v�Ɠ����咣�ł�����B

�i�Z�c�d�\�́u�����̎O�g���v���Q���j�B

�Սς͉�X���]�ɂ͎O�g���Ɠ����@�\���{���I�ɋ����Ă����ƌ����Ă���̂��B

�Սς̎t�ł��鉩�@��^�́u�`�S�@�v�v�ɂ�����

�����̈�ʘ_�Ƃ��ĎO�g����������Ă���B

�������A�Սς͊e���̐S�ɂ͕��̐����E�@�\�������Ă���Ɛ���

�B�ޓ��������A�S�ɋ���O�g���ɂ��Ă̍l�����܂Ƃ߂�ƕ\�Q�̂悤�ɂȂ�B

�\�Q�@�ՍςƉ��@�ɂ��O�g���̐���

| �O�g�� | �Ձ@�� | ���@�@ |

|---|---|---|

| �@�g�� | �{���̐S�ɋ���������� | �������ʂ̖@����� |

| ��g�� | �{���̐S�ɋ����������ʌ� | ��ؐ���̖@����� |

| ���g�� | �{���̐S�ɋ����������ʌ� | �Z�x���s�̖@����� |

���̕\������ƕ�����悤�ɁA�\���������قȂ邪���Ă���B

�t���@�������̈�ʘ_�Ƃ��Đ����������̎O�g�_��

�Սς́u�S�̎O�g�_�v�ւƔ��W�������ƍl����Ηǂ����낤�B

�Սς͊e���̐S�ɂ͎O�g���̐����Ƌ@�\�������Ă����

���R�E��_�ɐ����Ă���̂��V�N�ł���B

�Սς̎O�g�_�́u�Z�c�h�o�v�Ɍ�����Z�c�d�\�́u�����̎O�g���v�̎v�z�ɋ߂��B

�i�Z�c�d�\�́u�����̎O�g���v���Q���j�B

�Z�c�d�\�͎O�g���͊O�ɂ���̂ł͂Ȃ������̒��ɂ���Ƃ��A

�u����̐S�n��̊o���̔@���A�����������A�O�Z����Ƃ炷�v�i�Z�c�d�o�j

�Ƃ͂����茾�����Ă���B

�d�\�́u�e���̔]�͊o���̔@���ł���A�����������A

�O�̘Z��i�Ꭸ�@��g�ӂ̘Z���j���Ƃ炵�Ă����v�ƌ����B

�d�\�́u�O�g���͊O�ɂ���̂ł͂Ȃ��e���̔]���ɂ����v

�ƌ����Ă���̂ł���B

�d�\�́u�O�g���͎����̒��ɂ����v�ƌ����B

�l�̖{���͌��X����ł����Ė��@�͎������琶�܂��B

���̐�����������������@�g�����Ɩ��t����B

�����A�����v��Ȃ���Ύ����͖{����ł���B

�������A��O�ł��v�ʂ���Ύ����͂����܂��ω�����B

�������v�ʂ���Βn���ɕω����邵�A�P�����v�ʂ���ΓV���ɕω�����B

�ň��͗��ւƂȂ邵�A���߂͕�F�ɕω�����B

���̂悤�ȕω��̑��ʂ��������鎞�A�����́����g�����Ɩ��t���邱�Ƃ��ł���B

�C�s�ɂ���Ĕʎ�̒m�b���l������������������̂�����g�����ł���B

�ʎ�̒m�b��������Ώ������s���A�P���ɐ��܂�Ȃ��B

���ꂪ���q�~���́���g�����ł���B

�@�������Ղ��܂Ƃ߂�Ǝ����̂悤�ɂȂ邾�낤�B

���@�g�����F

����Ȃ�@��g�̂Ƃ��镧�B���O�E�ϔO�Ȃ����@�ݏo�������̖{���i���ɗ��m�𒆐S�Ƃ����w�]�j�B

�����g�����F

�����͎v�ʂɂ���Ď�X�ɕω�����B

�Ⴆ�A�V���@�_�A���V�A�s�������̂悤�Ȏ�X�̓��������_���ɕω�����B

�������A�O�ʂ͎�X�̈قȂ�p�����Ă����̖{���͕��ł���B

�]�����ݏo���v�O�E�v�z����X�ɕω����鑤�ʂ����������̂����g���Ƃ�����B

����g�����F

�C�s�ɂ���Ĕʎ�̒m�b���l����������O����������l�B

�S�[�^�}�E�u�b�_�A�d�\�A�Սϋ`���A���B�A�Ռ]�T�t�ȂǗ��j��̐l����

��g���ƌ����Ă��ǂ����낤�B

�C�s�̐��ʂɂ���ĕ�ꂽ�o�҂̑����i�C�s�̉ʕ�j�������������ł���B

�d�\�́u�{����X�̎����͂��̎O�g����{��Ă����B

�]���Ă�������Ύ��Ȃ͕��ł��邱�ƂɋC�t���B�v�Ɛ����B

�d�\�������u�����̎O�g���v�̍l���́u�O�g���͖{���̐S�ɋ����v

�Ƃ����Սς̍l���Ɠ����ł���B

�i�Z�c�d�\�́u�����̎O�g���v���Q���j�B

�d�\�����������̎O�g���Ɓu���Ȗ{�����v�̌���}�������

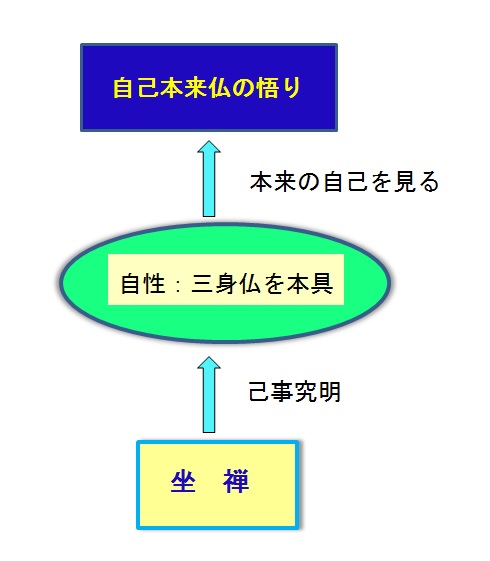

���̐}�T�̂悤�ɂȂ邾�낤�B

�}�T�͍��T�C�s��ʂ����u���Ȗ{�����v�̌��̃v���Z�X��

�}���������̂ƌ����邾�낤�B

�}�T ���T�ɂ���Ď����̎O�g��������Ύ��Ȗ{�����ł���ƌ��

�Z�c�d�\�����������͔]���ƍl���邱�Ƃ��ł���B�]���āA

�u�����̎O�g���v�Ƃ͔]�́u�O�g���v�̐����������Ă��邱�Ƃ������Ă���B

�]�i���ɝG���̂𒆐S�Ƃ��銴��]�j�͓{������A���A�߂���F�X�ω�����B

�܂��]�̎v�l���e�Ǝv�l�Ώۂ����X���X�ƕω�����B

���̂悤�ȕω��̐����������g�����ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�܂��F��Ȃ��Ƃ��l���A�T�O��v�z�ނ��Ƃ��ł���B

����́��@�g�����̐����ƌ������Ƃ��ł���B

�܂��A�C�s���d�˂�Ƃ��̏C�s�̐��ʂƂ��Č���ĕ��ɂȂ�B

����́���g�����̐����ł���B

���̂悤�Ȕ]�̐������u�����̎O�g���v�Ƃ��ĕ\�������ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�@�{���̐S��{���̎��Ȃ��ƍl���鎞�A

�u�O�g���͖{���̐S�ɋ����v�Ƃ����Սς̍l����

�@�u�O�g���͖{���̎��Ȃɋ����v�ƌ����ւ��邱�Ƃ��ł���B

���̎��A�Սς̍l����

�u�O�g���͖{���̎��Ȃɋ����v�ƌ����Ă��ǂ����낤�B

�{�z�[���y�[�W�̌��_�Ƃ���

�u�{���̎��Ȃ��]���Ȃlj��w�]�𒆐S�Ƃ����]���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�i��W�́u�T�̍��{�����Ɖ��p�v���Q���j�B

�]���āA�Սς̍l����

�u�O�g���͖{���̎��Ȃł���u���w�]�𒆐S�Ƃ����]�v�ɏh��ƌ������ƂɂȂ邾�낤�B

���u���w�]�𒆐S�Ƃ����]�v���O�p���ŕ\�킷�ƁA�u�����̎O�g���v�͐}�U�̂悤�ɂȂ邾�낤�B

�}�U �u���w�]�𒆐S�Ƃ����]�v���O�p���ŕ\�킵�����́u�����̎O�g���v

���O�P�|�R�͑T�@�̊�{�I�咣�u�O���{�����Ȃ��v���O�g���̊ϓ_����ڂ�������������̂ŁA

�d�v�Ȏ��O�ł���B

�Սς̎O�g�_�Ɓu�Z�c�h�o�v�Ɍ�����d�\�́u�O�g���v�̎v�z��

��r����Ǝ��̕\�̂悤�ɂȂ�B

�m���ɗՍς̐����O�g�_�͌d�\�̂���ɋ߂��B

�\�R�@�Սςƌd�\�ɂ��O�g���̐���

| �O�g�� | �Ձ@�� | �d�\ |

|---|---|---|

| �@�g�� | �{���̐S�ɋ���������� | �����͖��@�ݏo���@�g���ł��� |

| ��g�� | �{���̐S�ɋ����������ʌ� | �ʎ�̒m�b���l����������O�������l |

| ���g�� | �{���̐S�ɋ����������ʌ� | �����͎v�ʂɂ���Ď�X�ɕω�����B |

���̕\�Ɏ������悤�ȋ��n�Ɏ�������S�������ƌ������Ƃ��ł��邾�낤�B

�Սς́u�����̎O�g���v�̎v�z�͌d�\�́u�����̎O�g���v�̎v�z�i�Z�c�h�o�j�ɋ߂��B

�i�S�鎩�A�˂̎v�z�Ɓu�����O��v�̎v�z���Q���j�B

���̎��O�ɂ����ėՍς���X�͑c���Ɠ����ł����A�{���̐S�ɂ͎O�g���������Ă����Ǝ咣���Ă��邱�Ƃ�������B

�Սς͘Z�c�d�\��n�c����ȗ��́����S�������̓`���v�z������Ă���̂ł���B

��g�ՍϘ^ ���D�R�X�`�S�P�@

�u�����A�S�@�͌`�������āA�\���ɒʊт��B

��ɍ݂��Ă͌��ƞH(��)���A���ɍ݂��Ă͕��ƞH(��)���A�@�ɍ݂��Ă͍���k���A

���ɍ݂��Ă͘_�k���A��ɍ݂��Ă͎���(��������)���A���ɍ݂��Ă͉^�z(����ۂ�)���B

�{(��)�Ɛ���ꐸ��(�����߂�)�A������ĘZ�a���ƈ�(��)���B

��S���ɖ��Ȃ�A�����ɉ�E���B

�R�m�����������́A�ӂ͏Y��(������)�̏��ɂ��݂��B

�_(��)����������ؒy��(����)�̐S�~�ނ��Ɣ\(����)�킸�����A

���̌Ðl�̊Ջ@��(�����傤)�ɏ�(�̂�)�邪�ׂȂ��B

�����A�R�m�����������A��(�ق���)���������f���A

�\�n(���イ��)�̖��S(�܂�)�͗P(��)���q�쎙(��������)�̔@���A

����(�Ƃ��݂傤)�̓�o�͒S�g��(����)�̊��A

����焎x(�炩��тႭ��)�͗P(��)�����q(����)�̔@���A

��ς͌q醃P�c(���낯��)�̔@���B

�����Ȃ��Ă����̔@���Ȃ��B

�_(��)���������O�_��(������)��ɒB�����邪�ׂ��A

���Ȃɍ��̏��G(���傤��)�L���B

��(��)������^���̓��l(�ǂ��ɂ�)�Ȃ�A�I�ɐ��̔@���Ȃ炸�B

�A���\�����ɐ����ċ���(���イ����)�������A�C�^(�ɂ�ʂ�)�Ɉߏւ����A

�s����Ɨv(�ق�)����Α����s���A������Ɨv(�ق�)����Α��������A

��O�S�̕��ʂ���(����)���閳���B

���ɉ�(��)���Ă����̔@���Ȃ��B

�Ðl�]���A

�w��(��)�����(������)���ĕ������߂�Ɨ~����A���͐����̑咛�Ȃ�x���B

���F

�{(��)�Ɛ���ꐸ��(�����߂�)�A������ĘZ�a���ƈ�(��)��F

���o�̘�̋�B�ꐸ(����)��(�߂�)�Ƃ͈�S�̂��ƁB

�Z�a���Ƃ͘Z���i��A���A�@�A��A�g�A�Ӂj�̂��ƁB

��S�i�]�j���W�J���ĘZ���i��A���A�@�A��A�g�A�Ӂj�ɂȂ�Ƃ����Ӗ�

�i��R�͐}�R�D�P�S���Q���j�B

�Ðl�̊Ջ@��(�����傤)�F�Ðl�̂܂�Ȃ����ւ̎肾�āB

��(�ق���)�����F��g���Ɖ��g���̓��B

�\�n(���イ��)�̖��S(�܂�)�F

�،��o��\�n�o�Ő����\�n�i���Ɏ��邽�߂̕�F�̏\�i�K�̋��n�j��

�C�s�����������l

�i��F�̏\�n���Q���j�B

�q�쎙(��������)�F�N�G����̏��g�B

����(�Ƃ��݂傤)�̓�o�F��F�̏\�n���o�čō��̓��o�E���o�̕��ʂɒB�����l�B

�S�g��(����)�̊��F�g���͂߂��A���Ŕ���ꂽ�ߐl�B

����焎x(�炩��тႭ��)�F���敧���̐��҂ł��鈢������

焎x��(�тႭ���Ԃ�)�i���t�Ɗo�̕��A���o�j�B

���q(����)�F�֏��̉����B

�q醃P�c(���낯��)�F醔n���q���Y�B

�O�_��(������)��F�����ɗv���閳��̏C�s���ԁi��敧���̓`���I�l�����j�B

����(���イ����)�F�h�ƁB

�C�^(�ɂ�ʂ�)�ɁF����s���̂܂܂ɁB

���N�A�S�ɂ͌`�������A�\�����E���т��Ă����B

��ɓ����Ό��A���ɓ����Ε����A�@�ɓ����Κk���B

���ɓ����Θb���A��ɓ����Α��܂��A���ɓ����Ε������葖�����肷���B

�������A���X�����1����(�����߂�)�Ȃ̂��B

���ꂪ������ĘZ���o�튯�i�Z�a���j��ʂ��ē����Ă���̂��B

���̈�S�����ł���ƓO�������Ȃ�����Ȃ鋫���ɂ����Ă����̂܂܉�E�ł����B

�������̂悤�ɐ����Ӑ}�͂ǂ��ɂ���Ǝv�����B

�N�B�����ꂱ�ꋁ�߉��S���~�߂邱�Ƃ��ł������A

�Ðl�̂܂�Ȃ����ւɎ��t���Ă��邩�炾�B

���N�A���̌��n�ɗ��ĂA��g���A���g���̓���f�����A

�\�n�̕�F�ł����g���R�����A���o�E���o�̌����҂ł��S���̎��l���l���B

�����E焎x�����֏��̉����̂悤�Ȃ��́A��ς̓��o���q���_�Y�̂悤�Ȃ��̂��B

�N�B�����̂悤�ɓO����Ȃ��͉̂��̂��낤���B

�N�B������B�����邽�߂ɂ͖����̎��Ԃ�������Ƃ���

����ς�ے�ł��Ȃ������A

����Ȃ܂�ʂ��̂Ɉ���������̂��B

�{���̏C�s�҂Ȃ�A�����Ă���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B

�������̎����̎��݂̍�悤�̂܂܂ɏh�Ƃ������čs���A

����s���̂܂܂ɒ����𒅂��A

����������Ε����A���肽��������B

�C�s���ĕ��ʂ悤�Ƃ͎v��Ȃ��B

���̂��ƌ����ΌÐl���A

�w�������ꂱ��v�炢�����Đ������悤�Ƃ����Ȃ���A

���͗։������̑傫�Ȓ����ł���x�ƌ����Ă���ł͂Ȃ����v�B

���̎��O�̑O�����ŗՍς͐S�̖{���ɂ��āA�Սς́A

�u�S�͌`�������A�\�����E���т��Ă����B

�������A���X�Ƃ����1��(����)��(�߂�)�Ȃ̂��B

���ꂪ������ĘZ���o�튯�i�Z�a���j��ʂ��ē����Ă���̂��B

��ɓ����Ό���B���ɓ����Ε����A�@�ɓ����Κk���B

���ɓ����Θb���A��ɓ����Α��܂��A���ɓ����Ε������葖�����肷��B�v

�Ɣ��ɋ����[�����Ƃ������Ă�B

1����(�����߂�)�Ƃ͔]���w���Ă���Ǝv����B

�O�E������h������͊�A���A�@�A�Ȃǂ̊��o�튯��ʂ����A�]�i���Z�a���j�ŏ��������B

�܂��A����͔]���^����������i�u���[�J��j�������ʂ��Ęb�����B

�]������^���w�߂͎葫��ʂ��đ��܂�����A�������葖�����肷���^���Ƃ��ĕ\�������B

���̂悤�Ȍ���̔]�Ȋw�ʼn𖾂���Ă����Z���o�튯�Ɣ]�i���Z�a���j�̊W�𐳊m�ɕ\�����Ă���B

�����ׂ����ƂɁA�����Ñ��i����j���E�ɐ������ɂ�������炸�A�Սρi�H�`�W�V�U�j���]�@�\�𐳂����������Ă���

���Ƃł���B

�Սς́A�u���̈�S�̖{�������ł���ƓO�������Ȃ��

�����Ȃ鋫���ɂ����Ă����̂܂܉�E�ł����v�ƌ����B

����͔]�̊�b�ɂ��鉺�w���ӎ��]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�̖���O���ł���Ή�E�ł���ƌ����Ă���Ɖ��߂ł��邾�낤�B

�Սς͑T�̊�{�I�e�[�}�Ƃ��Ă̌��́u���v�i���w���ӎ��]�j�ł��邱�Ƃm�Ɏw�E���Ă���̂����ڂ����

(����ցv�̑�ꑥ���Q��)�B

�ՍϘ^�ł́u�S�@���`�E�����v�Ƃ������t�����т��яo�Ă���B

�����S�@���`�E�����@�̐��̂�

���T�C�s�҂������芴���邱�Ƃ��s�\���]�𗬂��_�o�d�����ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�]���d���̑傫���͂O�D�P�}�C�N���A���y�Acm-2���P�O-7�`����-2�ȉ����炢

�̋ɔ����d���ł���B

�d������������m�u(�~���{���g)�ł���B

���̋ɔ����d���E�d���͉�X�������芴���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

���ꂪ�S�@���`�E�����̐��̂��ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�ՍϘ^�ɏo�Ă����S�@���`�E�����Ƃ������t�͂����S���̐_�o�d���̕��w�I�\�����ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����낤���B

�u�ՍϘ^�v���O�P�S�|�T�i��o�j�ł́u�S�@���`�E�����@�̐��́v�ɂ���

�Սς͎����̂悤�Ɍ����Ă���B

�u�g����ΉF�������ς��ɏ[�����A���߂�Δ��̖ш�{���Ă錄���Ȃ��B

���X���X�Ƃ��Ď������A���܂������Č��������Ƃ͂Ȃ��B

��ɂ��������A���ɂ��������Ȃ��B

���Ă�������ƌĂԂ��B

�u����ƌ����Ƃ߂�������I�͂���

�u�����ꕨ���s���j�v�ƌÐl�͌������B�v

�i��R�͓�x�����́u�����ꕨ���s���v���Q���j

������A�Սς�����

�u�S�@���`�E�����v�@�̐��̂��]����є]�𗬂���_�o�d���ł���ƌ������Ƃ��ł��邾�낤�B

��������ɂ����Ă��̂悤���Ȋw�I�m�����Ȃ��������߁A���w�I�ȕ\�������Ă��������ł���B

��g�ՍϘ^ ���D�S�Q�`�S�S�@

�u�哿�A�����ɂ��ނׂ��B

�_(��)���T�Ɣg�g�n(�ڂ����͂͂�)�ɁA�T���w���A�����w���A����F�ߋ��F���A

�������ߑc�����߁A�P�m�������߂Ĉӓx(������)����Ƌ[(�ق�)���B

���܂邱�Ɣ���A�����A���_(��)����ӂ̕���L��A�X�ɉ����������߂��B

������ԏƂ��ł��B

�Ðl�]���A�u����B��(����ɂႾ����)��(������)�����p���A

���S�[(��)�ޏ����������v���B

�哿�A��(����)������Ȃ�Ƃ�v���A�͗l���삷���Ɣ����B

��ʂ̍D�������炴��Óz(�Ƃ���)�L���āA�֑�(���Ȃ�)���_�����S�����A

�����w�������悵�A������D�݉J���D���B

��(����)�̔@���̗�(������)�A�s���{�炭��(����)���(����)�����A

腘V(����낤)�̑O�Ɍ����āA�M�S�ۂ�ۂޓ��L��ׂ��B

�D�l��(�����ɂ�)�̒j��(�Ȃ�ɂ�)�A��(��)�̈�ʂ̖��(�₱)�̐���(������)

�̏���(���傶�Ⴍ)���(������)���āA�֑�(���Ȃ�)���s��(�˂�����)���B

�Ѓ���(���邹��)�A�ёK(�͂�)����(����)�߂������(��)���v�B

���F

�T�Ɣg�g�n(�ڂ����͂͂�)�ɁF�����ŁA�킫���ɂ���邳�܂������B

��ӂ̕���F�{���̎��ȁB�{���̎�l�����u��̉���������v��栂��Ă���B

����B��(����ɂႾ����)��(������)�����p���F�u���o�v��l���ɂ���b�B

����B��(����ɂႾ����)�͋��ɉf�鎩���̔��e���y����ł����B

��������ڎ����̓�(������)�ڌ��悤�Ƃ����������Ȃ������̂ŁA

�����̑��͈����̎d�Ƃł���Ƒ����_���A�����Ȃ��Ē����𑖂������Ɖ]���B

���Ȃ�����������������栂��B

����Ȃ�Ƃ�v���F���i�̂܂܂̓�����O�݂̍���ŗǂ��B

�n�c�������́u����S���ꓹ�v�Ƃ������_�ł���ƌ����Ӗ��B

�_�����S������F�_�������ϕt���ɂȂ�B�ϑz�Ɉ���������B

�����w�������悷�F�����w������A���Ɏ�����������肷��B���_���s����Ȃ��܁B

������D�݉J���D�ށF�u�����ǂ��V�C���B�����J���Ȃ��v�ƌ����B

�D�l��(�����ɂ�)�̒j��(�Ȃ�ɂ�)�F

�����Ƃ����Ƃɐ��܂ꂽ�q���B�Ƃ������ӂ���]���āA

�����ł́u�{������Ȏ���������C�s�ҁv���Ӗ����Ă���B

���(�₱)�̐���(������)�̏���(���傶�Ⴍ)���(������)��F

���(�₱)���s(���Ԃ�)�������B

�Ѓ���(���邹��)�F�Ӗڂ̋����ҁB

�ёK(�͂�)����(����)�߂������(��)��F

�n����腖��剤����A���ʔт�H�ׂ������̈ꐶ�ɑ��A

���Z�����߂��鎞������B

�u���N�A���̌o�̂͐ɂ����v�B

����Ȃ̂ɁA�N�B�͓����������āA�T���w�сA�������w���A

�L���⌾�t�ɂ������A����c�����߁A�P�m�������߂Ă�����Ă����B

�������A���N�A�Ԉ���Ă͂Ȃ�v�B

�N�B�ɂ͂�����l�̎�l�������邾�����B����ȏ�A�������߂悤�Ƃ��Ă���̂��v�B

�����肨�O�B���g�̓������Ƃ炵�ĊłȂ����v�B

�Ðl�́A�u����B��(����ɂႾ����)�͎����̓����������Ƒ����_�����A

������������B

���̂悤�ɂ����ӂ��T�����߂�S����߂Ζ������ׂ��v�ƌ����Ă���ł͂Ȃ����v�B

���O�B�A����S���������āA�i�D�������肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���̎��O�ŗՍς����������̂�

�u�����ɂ��ނׂ��i���Ԃ̌o�̂͐ɂ����j�B

���_(��)����ӂ̕���L��A�X�ɉ����������߂�

�i�N�B�ɂ͂�����l�̎�l�������邾�����B����ȏ�A�������߂悤�Ƃ��Ă���̂��B�j

������ԏƂ��ł��i�����肨�O�B���g�̓������Ƃ炵�Ċł�j�B�v

�ɐs���邾�낤�B

���̎��O�Ŗ{���̎�l���i�����I�ȐS�̖{�́A�]�j���u��ӂ̕����v�ƌ����āA�u��̉����������v��栂��Ă���

�̂����ڂ����B

�v�z��T�O��V�������ݏo���]�̔\�͂��栂��Ă��邾�낤���H

��g�ՍϘ^ ���D�S�S�`�S�U�@

�O�Ɏ����ĉ]���A

�u���L�鎞�͐�ƌ�p(���傤���䂤)�A�L�鎞�͐�p���(����䂤�����傤)�A

�L�鎞�͏Ɨp�����A�L�鎞�͏Ɨp�s�����B

��ƌ�p(���傤���䂤)�͐l�݂̍�L���B

��p��Ƃ͖@�݂̍�L���B

�Ɨp�����͍k�v�̋�����(��)��A�Q����l�̐H��D���A

�����(����)���������A�ɂ��I��(����)�������B

�Ɨp�s�����͖₢�L�蓚�L��A�o�𗧂���𗧂��A�����a�D(����������ł�)�A

���@�ڕ�(������������)���B

�Ⴕ�A����ߗʂ̐l�Ȃ�A������������ߑO�Ɍ������A

���N���ĕւ��s�����B

�P�����q(������)���r(����)�����v�B

���F

�ƁF����̗͗ʂ��Ŏ��m�̓����i�]�̔��f�E�F����p�j�B

�p(�䂤)�F�Ƃ���o���m�̓�����_�E���Ȃǂ̎�i�B

�I��(����)�F�j�␍�i����j�B

�����a�D(����������ł�)�F

���肪�Z�����Ă���D���ɂ�������ꏏ�ɂ܂݂�Ă������ƁB

�ߗʂ̐l�F��ʔ��Q�̐l�B

���N�i��傤���j���āF�����Ƒ����āB

�P�����q(������)���r(����)����F����ł��܂������������B

�t�͏C�s�҂ɐ����ĉ]�����A

�u�킵���C�s�҂ɉ�����ꍇ���l����ƁA���鎞�͏Ƃ���ŗp����ł����A

���鎞�͗p����ŏƂ���ł����B

�܂��L�鎞�͏ƂƗp�������ł���A�ƂƗp�������ł͂Ȃ��B

�Ƃ���ŗp����ł���ꍇ�́A�����Ƃ��Ă̐l���܂���Ɍ������B

�p����ŏƂ���ł���ꍇ�́A�����Ƃ��Ă̖@���܂���Ɍ������B

�ƂƗp�������̏ꍇ�Ƃ́A�_�v������ǂ����Ă�ꍇ�Ɠ������B

�����́A�����������l�����l�̐H���������Ƌ��D����悤�Ȃ��̂��B

�����́A�킵���C�s�҂̍�������āA����D���悤�Ȏw�������鎞�̂悤�����A

�j�␍��畆�ɓ˂��h���Ɠ����ɒɂ����������B

���̂悤�Ȃ��̂��ƌ����Ă��ǂ��B

�ƂƗp�������ł͂Ȃ��ꍇ�Ƃ́A����������邵���������B

�q�Ƃ��Č}����l�Ƃ��ĉ��ڂ����B

���邢�́A���肪�Z�����Ă���D���Ɉꏏ�ɂ܂݂�A����̗͗ʂ̉����đΉ������B

���̏ꍇ�A�����A���肪���Δ������͗ʂ̐l�Ȃ�A��肪��N�����O���A

�����Ƒ����čs���Ă��܂����낤�B

�������A����ł����������Ⴄ�v�B

���̎��O�ɂ́u�Սς̎l�Ɨp�v�ƌĂ��v�z��������Ă���B

�ƂƂ͗p�i�����A��p�j�̍����ƂȂ�m�̓����ł���B

����̑T�I���U�̃��x���ɒT������ďƂ炷�悤�ȔF���┻�f�ƍl���ėǂ����낤�B

�p�Ƃ͂��̒m�i���f�E�F����p�j����o���_�⊅�̓����̂��Ƃł���B

�Սς͂���Ɏ��̎l��ނ�����Ƃ��Ă���B

�P�D��ƌ�p

�Q�D��p���

�R�D�Ɨp����

�S�D�Ɨp��

���̕��ނ͏ƂƗp�̎��n��i���ԓI�O��j���l�����@�B�I�ȕ��ނƂȂ��Ă���B

�Սςɂ�������\�S�Ɏ����B

�@�\�S�@�l�Ɨp�ƗՍςɂ�����

| �l�Ɨp | �Սςɂ����� | |

| �P | ��ƌ�p | �����Ƃ��Ă̐l�����O���� |

| �Q | ��p��� | �����Ƃ��Ă̖@�����O���� |

| �R | �Ɨp���� | �k�v������ǂ������A�̐l�����l�̐H����D���悤�ȏꍇ�B�C�s�҂̍����ӂ��A���������悤�Ȏw���B���Ԃ���I�␍���h���ƒɂ��ꍇ�B |

| �S | �Ɨp�s���� | �������������������B�q�Ƃ��Č}����l�Ƃ��ĉ�����B��������D�����Ԃ��đ���̗͗ʂɉ������Ή�������B�����A���ʂ�����ʐl�Ȃ�A��肪��N�����O�ɁA�����Ƒ����čs���Ă��܂��B |

�l�Ɨp�̓���ƌ�p�Ɛ�p��Ƃ�������ɂ������A���̓��e�͎����̂悤�ȗ�ɂ���Đ����ł��邾�낤�B

�P�D ��ƌ�p�̗�F

����m���u���@�̖{���͉��ł����H�v�Ǝt�Ɏ��₵���Ƃ��悤�B

�t�́u���O����܂����݂Ɍ����Ă݂Ȃ����v�ƌ����B

�m�͂���ɑ��u�����[�c�v�Ɗ������B

����ƁA�t���u�����[�c�v�Ɗ������B

�m�͂���ɑ��Ăсu�����[�c�v�Ɗ������B

���̎��A�t�͑ł����B

���̗�ɂ����ďƂƂ́u���O����܂����݂Ɍ����Ă݂Ȃ����v

�ƌ����đ���ɒT�����ꂽ���Ƃł���B

����ɑ��m�͊��œ������B�t���������B

�m�͂���ɑ��Ăсu�����[�c�v�Ɗ����ē�����B

�������A���̑m�́u���Ƃ͉����H���̑T�I�Ӗ��͉����H�v��{���͕������Ă��Ȃ��B

���̂��߁A�Q��ڂ̊��͑O��̊��Ɠ����Ń}���l���I�Ȋ��ƂȂ��Ă���B

�{���Ɋ��̈Ӗ����������Ă���Q�x������K�v�͂Ȃ��B

�t�͎���m���u���Ƃ͉����H���̑T�I�Ӗ��͉����H�v��

�{���͕������Ă��Ȃ����Ƃ����������̂ŁA�m��ł����̂ł���B

���ꂪ�Ƃ̌�̗p�ł���B

����ł��̖ⓚ����ƌ�p�̗�Ƃ����B

�t�𒆐S�Ɍ��Ă̐�ƌ�p�ł��邱�Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B

�Q�D ��p��Ƃ̗�F

����m���u���@�̖{���͉��ł����H�v�Ǝt�Ɏ��₵���B

�t�͂������ۂ�u�����[�c�v�Ɗ������B

�����āA����͍D�������ǂ����Ƒm�ɕ������B

�m�͂���ɑ��u�����[�c�v�Ɗ������B

����ƁA�t�́u�����[�c�v�Ɗ������B

�m�͂���ɑ��Ăсu�����[�c�v�Ɗ������B

���̎��A�t�͑ł����B

���̗�ɉ����čŏ��̎t�̊��͐�p�ł���Ɠ����ɑm�̎���ւ̓����ɂȂ��Ă���B

�����m�������������ǂ�����m�邽�߁A

�t�͂���͍D�������ǂ����Ƒm�ɕ������̂ł���B

�m�͂���ɑ��u�����[�c�v�Ɗ������B

�������A�m�̊��͊��̈Ӗ�(����p����)��{���Ɍ������ł̊����ǂ���������Ȃ��B

�����ŁA�t�́u�����[�c�v�Ɗ������B

���̊��͒T��̊��ł����Ƃɂ�����B

�]���Ă��̗�͐�p��Ƃ̗�Ƃ����B

�t�̒T��̊��ɑ��A�m�̓}���l���̊���Ԃ����B

����őm�͊��̖{���̈Ӗ������Ă��Ȃ����Ƃ�I�悵�Ă��܂����B

���̂��ߎt�͑ł����̂ł���B

�R�D �Ɨp�����̗�F

�m���傩������ė����̂����āA�t�́u�����[�c�v�Ɗ������B

�m������ɑ������Ɂu�����[�c�v�Ɗ��œ������B

�t�͂��������m��ł��Č������A�u��������đł����������������v�ƁB

���̗�ɂ����āA�m���傩������ė����̂����āA

�t�́u�����[�c�v�Ɗ������̂��Ƃł���A����Ɠ����̑m���������B

���̎����������t�͑m��ł����B���ꂪ�p�ł���B

�t�̊��Ɨp�i�Łj���w�Ǔ����ł������̂ŏƗp�����̗�Ƃ����B

��ƌ�p�Ɛ�p��Ƃ̂����ƕ�����₷���ڋ߂ȗ�F

��ƌ�p�̗�F����q�˂鎞�A����q�˂āi��Ɓj����s���Ɉڂ�i��p�j�B

��p��Ƃ̗�F�܂��{���ɍs���āi��p�j�A�{�I�����Ă����ɋ��߂�{�����邱�Ƃ�������i��Ɓj�B

�����̗Ⴉ���������悤�ɁA�l�Ɨp�͎t�Ƃ𒆐S�Ɍ�������I�w���@�ƌ����邾�낤�B

�l�Ɨp�ɂ͒m�����d������Սς̏G�˓I�Ȑ��i������Ă���B

������G�˂ƌ�����l�͕��ލD���ł���B

�����̕��G�Ȏ��ۂ�����̃^�C�v�ɐ������ނ��邱�Ƃŗ������Ղ��`�ɂ��Ă���Ǝv����B

�Սς́u�l�����v�A�u�l�Ɨp�v�A�u�O���O�v�v�A�u�l�o��v�Ȃǂ̌��t�Ɍ�����悤�ɕ��ލD���ł���B

���̕��ލD���ɂ͗Սς����ʒq���d������G�˓I�Ȑ��i������Ă����悤�Ɏv����B

�g�b�v�y�[�W��

�ՍϘ^�F���̂Q�@�֍s��

�y�[�W�̐擪�֖߂�