「無門関」は中国宋代(南宋)臨済宗楊岐派の禅僧無門慧開(1183~1260)によって著された公案集である。

彼は古今の禅者達の間に交わされた問答商量の中から48則を選び、評唱・頌を付けて公案集にした。

参禅修行者が目指す悟りやその悟境の指標になることを望んだ。

久松真一の「東洋的無」や西田哲学の「絶対無」の原典としていまや世界的にも有名である。

1249年入宋した我が国の僧心地覚心(法灯国師、1207~1298)は

大梅山に登って法常禅師(752~839)の塔を礼拝していた時、偶然友人の僧源心にめぐり会った。

源心から「当代第一の明師は無門慧開だ!」

と聞いた心地覚心は杭州の霊洞山護国仁王寺に登って無門慧開(1183年-1260年)に相見した。

問答数番の後,」無門は心地覚心の見解を肯い、印可を与えたと伝えられる。

このようにして、無門慧開の法嗣となった心地覚心が、帰国に当たって挨拶に来た時、

無門慧開は自賛の肖像画や自らの著書「無門関」を土産として与えた。

密教僧でもあった心地覚心は瑩山紹瑾(1268年 - 1325年)ら、多くの曹洞宗の僧らと交渉をもったため、

その密教化に影響を与えたと考えられている。

日本で最もよく読まれる禅の本(公案集)に「無門関」のほかに「碧巌録(へきがんろく)」がある。

この二つの書物は禅においてのキリスト教の聖書のような役割をしている。

「碧巌録」は雪竇重顕(せっちょうじゅうけん、980~1052))と圜悟克勤(えんごこくごん、1063~1135)によって作られた。

雲門派の禅僧である雪竇重顕は「景徳伝灯録」などから、古来の禅者の言行録100種を抜き出し「雪竇頌古百則」を作った。

「碧巌録」は本則と頌から成る「雪竇頌古百則」に臨済派の熱血僧圜悟克勤が垂示、著語、評唱を付けたものである。

垂示とは序であるとともにまとめである。著語とは寸評であり、評唱とは批評である。

「碧巌録」は12世紀の初めに現在の形に成った。

「無門関」は1328年頃 臨済宗楊岐派の無門慧開(仏眼禅師、1183~1260)によって著された。

古来の禅者の言行から48則を選び、評唱・頌を付けた公案集である。

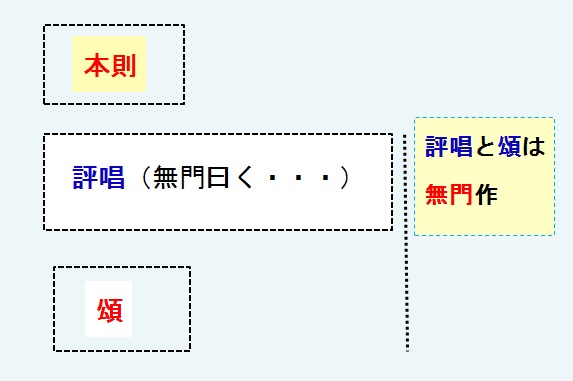

図1に示したように、「無門関」は本則、評唱、頌から成り、「碧巌録」に比べ文段構造が簡単になっている。

図1 無門関の各則の文段構造

室町時代には日本の五山の禅僧達は「碧巌録」を禅の最も優れた教科書として愛読していたとのことである。

「無門関」は中世においてはそれほど注目されなかったようであるが、

江戸期に脚光を浴びるようになり、現在においても盛んに提唱されている。

ここでは西村恵信訳注、岩波文庫「無門関」を主たるテキストにして

合理的科学的立場から「無門関」の公案48則を分かり易く解説したい。

岩波無門関p.21~27

本則:

趙州(じょうしゅう)和尚、因(ちな)みに僧問う、

「狗子に還(かえ)って仏性(ぶっしょう)有りや?」

州云く、

「無」。

評唱:

無門曰く、「参禅は須(すべか)らく祖師の関を透(とお)るべし。

妙悟は心路を窮めて絶せんことを要す。

祖関透らず、心路絶せずんば、

尽(ことごと)く是れ依草附木(えそうふぼく)の精霊(せいれい)ならん。

且(しば)らく道(い)え、如何(いかん)が是れ祖師の関。

只だ者(こ)の一箇の無字。乃(すなわ)ち宗門の一関なり。

遂に之を目(なず)けて禅宗無門関と曰う。

透得過する者は但だ親しく趙州に見えるのみに非ず、

便(すなわ)ち歴代の祖師と手を把って共に行き、

眉毛(びもう)厮(あ)い結んで同一眼(どういつげん)に見、

同一(どういつ)耳(に)に聞く可し。豈(あ)に慶快(けいかい)ならざらんや。

透関を要する底(てい)有ること莫(な)しや。

三百六十の骨節、八万四千の毫竅(ごうきょう)を将(も)って、

通身に箇(こ)の疑団を起こして箇の無の字に参ぜよ。

昼夜提撕(ていぜい)して、虚無(きょむ)の会(え)を作(な)すこと莫(なか)れ、

有無(うむ)の会(え)を作(な)すこと莫(なか)れ。

箇の熱鉄丸(ねってつがん)を呑了(どんりょう)するが如くに相い似て、

吐けども又吐け出さず。

従前の悪知悪覚を蕩尽(とうじん)して、

久々に純熟して自然(じねん)に内外(ないげ)打成(だじょう)一片ならば、

唖子(あし)の夢を得るが如く、只だ自知することを許す。

驀然(まくねん)として打発(だはつ)せば、天を驚かし地を動ぜん。

関将軍の大刀を奪い得て手に入るるが如く、仏に逢うては仏を殺し、

祖に逢うては祖を殺し、生死(しょうじ)岸頭(がんとう)に於いて大自在を得、

六道四生(ろくどうししょう)の中に向って遊戯三昧ならん。

且(しば)らく作麼生(そもさん)か提撕(ていぜい)せん。

平生(へいぜい)の気力を尽くして箇の無の字に挙せよ。

若し間断せずんば、好(はなは)だ法燭の一点すれば便ち著(つ)くに似ん。」

頌:

狗子(くす)仏性、全提(ぜんてい)正令(しょうれい)。

わずかに有無(うむ)に渉(わた)れば、喪身(そうしん)失命(しつみょう)せん。

注:

趙州和尚:趙州従シン(じょうしゅうじゅうしん)(778~897)唐代の大禅者。

南泉普願(748~834)の法嗣。趙州観音院に住んだので趙州和尚と呼ばれる。

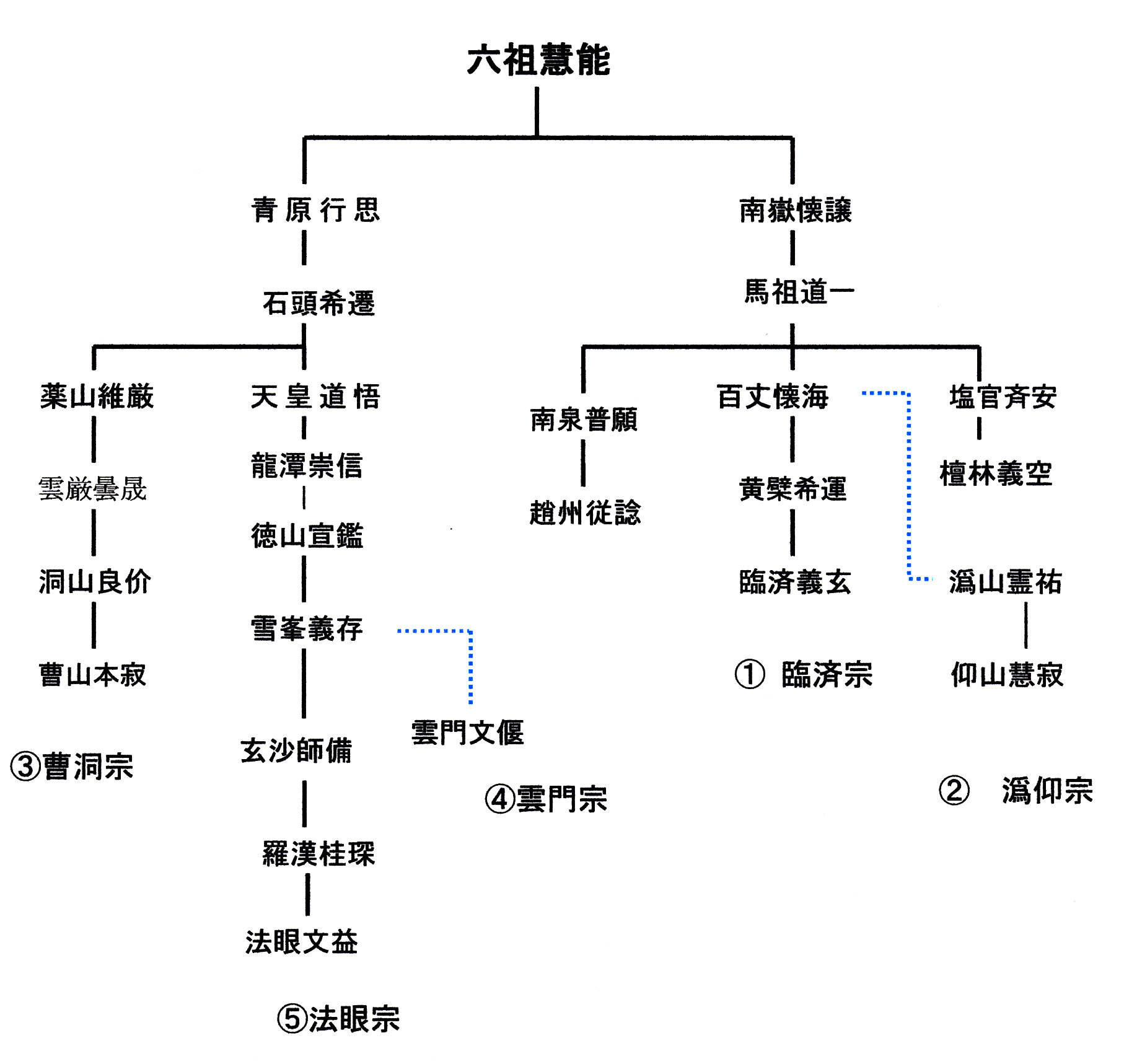

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →南泉普願→趙州従シン

仏性: 梵語Buddhataの漢訳。如来蔵・覚性ともいう。

仏としての本性、仏になる可能性のこと。

大乗仏教(中期大乗仏教)ではすべての人間および存在がこれを具えていると説く。

無: 趙州の答えにでてくる「無」は「有るとか無い」の無ではない。

また思想哲学上の無でもない。

「無門慧開和尚語録」で無門慧開自身が説いているように、

参禅中にこの無に「無無無無、無無無無。、無無無無、無無無無。」

と全身全霊で集中する。

このことで開発される一種の心的集中状態(無字三昧)を指す。

具体的には「無」に精神を集中し、「ムウー!」と力強く心で念じる。

公案への集中が進むと、腹式呼吸の呼気の時に「ムウー!」

と力強く息を吐き出すようになる。

息を吐き出しながら、「ムウー!」と低声が出るまでになる。

「ムウー!」、「ムウー!」

と平生の気力と体力を尽くして、続けることで無字三昧に入るのである。

このあたりは何回か接心会(集中的坐禅会)に参加して体験・体得するしかないだろう。

この無字三昧の状態から禅の悟境を開発し、

禅の第一関門を突破することを目指しているのである。

これより分かるように、この「無」は単なる思想や哲学の対象ではない

参禅修行者にとって、坐禅中に湧き起こる雑念妄想や、従前の悪知悪覚を蕩尽し、

悟りの最初の関門を突破するための手段となっている。

(無門関と無字を参照 )。

祖師の関:祖師達が設けた禅の関門。

依草附木(えそうふぼく)の精霊(せいれい):仏教では死後中有の状態にいる時、

霊魂は草木に宿っていると信じられた。

藪や草木に住み着く精霊のようなつまらない存在という意味。

「臨済録」の示衆には「依草附葉(えそうふよう)野狐の精魅(せいみ)」と言う、

これと似た表現が見られる。

眉毛厮(あ)い結ぶ:最も親しい関係になる。

三百六十の骨節、八万四千の毫竅(ごうきょう):「父母恩重経」に胎児は母胎中にいる時、

三百六十の骨節、八万四千の毛穴を生じると言われる。

ここでは身体全体を意味している。

提撕(ていぜい)する:提も撕も、ともに「ひっさげる」という意味。ひっさげる。

虚無の会:虚無の考え。

有無(うむ)の会(え):

万有世界の本体や霊魂は常住不滅だと見る考え方を「常見」、または「有の会」という。

一方、一切の現象は空だから、死後何も無いと見る考え方を「断見」という。

この「常見」と「断見」の二見を有無の会と言っていると考えられる。

本則:

ある僧が趙州和尚に尋ねた、

「犬(狗子)にも仏性が有りますか?」

趙州は云った、「無」。

評唱:

禅に参じようと思うなら、何としても禅を伝えた祖師達が設けた関門を透過しなければならない。

素晴らしい悟りを得るには一度徹底的に意識を無くすことが必要である。

祖師の関門も透らず、意識も絶滅できないような者は

すべて草木に憑り付く精霊のようなものである。

さて、それでは祖師の関門というものは一体どのようなものであるか。

ここに提示された一箇の「無」の字こそ、

まさに宗門に於いて最も大切な関門の一つに他ならない。

そこでズバリこれを禅宗無門関と名付けるのである。

この関門をくぐり抜けることができたならば、趙州和尚にお目にかかれるだけでなく、

同時に歴代の祖師達とも手をつないで行くことができ、

祖師達と眉毛どうしを結び合わせて、祖師と同じ眼で見たり、

同じ耳で聞いたりすることができるのだ。

なんと痛快なことではないか。どうしてこのような関門を透過しないでおられようか。

360の骨節と84、000の毛穴を総動員して、

全体を疑いの塊にして、この無の一字に参ぜよ。

昼も夜も間断なくこの問題を引っ提げなければならない。

しかし、この無を決して虚無だとか有無だとかいうようなことと理解してはならない。

あたかも一箇の真っ赤に燃える鉄の塊を呑んだようなもので、

吐き出そうとしても吐き出せず、そのうちに今までの悪知悪覚が洗い落とされて、

時間をかけていくうちに、だんだんと純熟し、

自然と自分の区別がつかなくなって一つになるだろう。

これはあたかも唖(おし)の人が夢を見たようなもので、

ただ自分一人で体験し、噛みしめるよりほかないのだ。

ひとたびそういう状態が驀然(まくねん)として打ち破られると、

驚天動地の働きが現われるだろう。

それは、まるで関羽の大刀を奪い取ったようなもので、

仏に逢えば仏を殺し、祖師に逢えば祖師を殺すという勢いだ。

この生死の真っ只中で大自在を得、迷いと苦しみの中でも

遊戯三昧の毎日を楽しむようなことになるだろう。

さて、諸君はどのようにしてこの無の字をひっ提げるか。

ともあれ持てる力を総動員して、この無の字と取り組んでみよ。

もし絶え間無く続けるならば、ある時、

小さな種火を近づけただけで仏法の灯火が一時にパッと燃え上がるだろう。

頌:

犬に仏性が有るかどうかと、仏陀の命令が丸出しされたのだ。

うっかり有無の話だと受け取れば、忽ち命を奪われるだろう。

この公案は複雑な面も持っている。

「無門関」とほぼ同時期に成立した公案集に「従容録」という公案集がある。

「従容録」は曹洞宗の万松行秀禅師(1166~1246)が宏智正覚の「頌古百則」

を元に作った公案集で、臨済系の「碧厳録」と並ぶものである。

宏智正覚(天童正覚、1091~1157)は曹洞宗の有名な禅師であった。

そのためか、「従容録」は曹洞宗の人々によって重んじられ、

よく読まれる公案集として知られている。

「従容録」の著者である万松行秀禅師(1166~1246)は

無門関」の著者無門慧開(1183~1260)と殆ど同じ時代に生きた人である。

「従容録」第18則「趙州狗子」は「無門関」第1則と殆ど同じである。

従容録第18則「趙州狗子」では、

僧趙州(じょうしゅう)に問う、

「狗子に還(かえ)って仏性有りやまた無しや?」。

州云く、

「有」。

という問答と、

僧趙州(じょうしゅう)に問う、

「狗子に還(かえ)って仏性有りやまた無しや?」。

州云く、

「無」。

という問答が同時に紹介されている。

「無門関」では「無」の答えの方が採用されている。

趙州に質問したこの僧は「涅槃経(大乗涅槃経)」に説かれた

「一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)」

の文句を充分知った上でこの問を発していることが分かる。

従って、僧の質問は「犬に仏性があるかどうか?」を質問しているのではなく、

「仏性とは何か?」

という質問をしていると考えることができる。

趙州はこの質問に対し「無」と答えている。

この趙州の「無」とは何かが第一則の主題でもあり「無門関」の主題ともいえるだろう。

趙州は同じ質問に対しある時は「有」とある時は「無」と答えている。

ある時は「有」、

ある時は「無」と答えるのは論理的矛盾ではないかと、読者は考えるだろう。

無門もこの矛盾に気が付いている。

実際彼は、「評唱」に於いて、

「この無を決して虚無だとか有無だとかいうようなことと理解してはならない。」

と言っていることからも分かる。

この矛盾は禅の悟りの核心をなす「仏性」とは何かが分かれば解決される。

仏性とは何かという問題は

中国禅の実質的な大成者である馬祖道一禅師の禅が分かれば解決される。

以下に馬祖道一禅師の禅とその思想を見よう。

馬祖道一(709~788)は南嶽懐譲の弟子で、中国禅の黄金期を代表する禅者である。

門下は800余人、嗣法者は88人とも139人とも言われ、多彩で個性的な禅者を輩出した。

彼は現在日本に伝わる中国禅の実質的な創始者と言える。

馬祖道一の禅風は<作用即性>、<日用即妙用>、<即心(即仏>、<平常心是道>

などの名文句に表現される。

<作用即性>とは本質や本姓(性)とその用(機能や働き)は同じであるという意味である。

<日用即妙用>とは日常生活の中に仏法の妙用がそのまま現れているということを言う。

馬祖の弟子である在家の居士 ホウ蘊(ほううん、?~815)は

『神通ならびに妙用、水を運びまた柴をになう』。

と詠っている。

その意味は

「水をくんで運んだり、柴を取って運ぶ運水搬柴(うんすいはんさい)」

という平凡な日常生活の動作の中に仏法の神通と妙なる働きが現れている。」ということである。

景徳伝燈録卷六には「馬祖、一日衆に謂って曰く、

「汝等諸人、各々自心これ仏なることを信ぜよ。この心即これ仏心なり。」

とある。

これより<即心即仏>とは

心=仏=仏心

とを言っていることが分かる。

馬祖は坐禅修行によって煩悩を離れた心こそが仏だと言っているのである。

この心は我々俗人の欲と煩悩にまみれた心を指しているのではない。

我々普通人は仏というと仏像など礼拝の対象になっている超越者としての仏を考える。

馬祖はそのような信仰の対象の仏ではなく坐禅修行によって浄化された自己の心こそ仏であるだと言っているのである。

従って、馬祖の言う<即心即仏>は

心=仏=仏心=坐禅修行によって浄化された心・・・(1)

という等式によって示すことができるだろう。

右辺の「坐禅修行によって浄化された心」とは

科学的に表現すれば坐禅修行によって健康になった脳だと考えることができる。

従って、(1)式は

心=仏=仏心=坐禅修行によって健康になった脳・・・(2)

と書き替えることができる。

(2)式は馬祖の言う<即心即仏>を表すとともに、仏の定義式ともなっている。

源律師という者が馬祖に尋ねた。

「和尚は道を修行するのにてだてを用いますか?」

馬祖「てだてを用いるよ。」

源律師「どういうてだてを用いるのですか?」

馬祖「腹が減ったら飯を食い、疲れたら眠る。」

この問答は、悟ったからと言って聖人として急に特別な生活になるのではない。

仏教を生活に生かして平常心で無事(平和)な生活を送ることが

仏道にもかなうと言っていると思われる。

我が国江戸時代の白隠慧鶴禅師(1685~1768)は

著書「遠羅天釜(おらてがま)」の中で

『日常生活の四儀(行住坐臥)がそのまま禅であり、禅がそのまま四儀(行住坐臥)である。』

と述べている。

以上のことから分かるように馬祖の禅は単純で分かり易い。

中国人の心情に訴える革新的・画期的な禅であったと言える。

馬祖道一は中国禅の黄金期を出現させた。

彼の門下は多く多彩で個性的な禅者を輩出し<洪州宗>の教祖となった人物である。

(馬祖道一の禅思想を参照)。

馬祖道一は現在日本に伝わる中国禅の実質的な確立者と言えるだろう。

馬祖の禅思想は中国の思想史の観点から比較的簡単に理解できる。

中国において魏晋より南北朝時代(2世紀~6世紀)には諸学派の異説が乱れ、論争が止めどもなく続いた。

湯用トウ(とうようとう)氏によれば彼等の論争の中心は

「体用(たいゆう)」の問題だとされている(湯用トウ(とうようとう)著「漢魏両晋南北朝仏教史」)。

ここで体とは本体、用(ゆう)は働きや作用を意味している。

玄学(老荘思想)と仏教は無を尊び有を賤しむ立場に立った。

玄学(老荘思想)では、無を本とし、有を末とした。

「体用」とは本末を意味している。

老荘思想では「無」は万物を生み出す第一原因とされる。

中国に仏教が受容される時「空」は老荘思想の「無」に対応するものとして理解された。

湯用トウ(とうようとう)氏によれば、

中国仏教において空思想の権威とされる僧(そう)肇(じょう)(384~414)の思想は

「体即用」の思想とみなすことができると言う。

「体即用」とは体(本体)とその用(働き)は不即不離の関係にあることを言う。

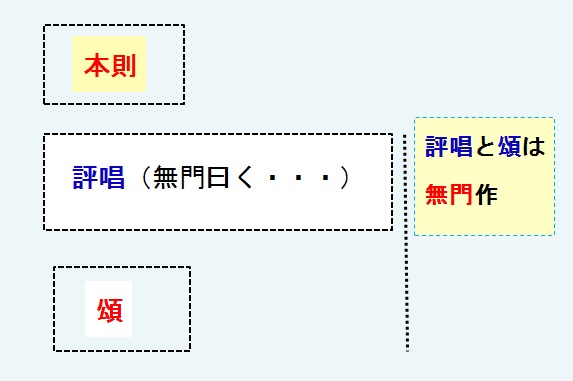

華厳宗の圭峰宗密(780~841)によれば馬祖の洪州宗の教えでは

一切の言語・動作すべてが仏性の全体の作用であると考える。

さらに貧瞋痴や悪業などの煩悩も仏性の働きにほかならぬので、

そのままの相が悟りとなり、天然自然にして任運自在、

修すべき道もなく、断ずべき煩悩もないのが解脱であると説く。

これは体用思想である。これを図2で説明する。

図2 体用思想による馬祖禅(洪州宗)の思想

「体即用」の思想を応用すれば馬祖の禅思想は次のようになる。

本体を性(仏性)、心を用と考えれば「体即用」は「性即用」と同じことである。

「性即用」の順序を逆にすれば「用即性」になる。

ここで用は作用のことだから「用即性」は「作用即性」と同じである。

馬祖の基本思想である<作用即性>は「体即用」の思想に起源することが分かる。

<作用即性>において心を作用、仏(仏性)を性と置くと「心即仏」即ち<即心即仏>となる。

臨済も「臨済録」示衆に於いて「これ汝目前に用いる底は祖仏と別ならず」

と言って我々の言語・動用が本体である祖仏(=仏性)の働きであるとしている。

<即心即仏>とは用としての心は本体である仏(仏性)の働きであると考えていることが分かる。

仏道や仏性を本体と考え平常心をその用(働き)と考えれば<平常心是道>となる。

仏性や仏道を本体としその働き(妙用)が日常動作(日用)に現れているのだと考えれば<日用即妙用>の言葉になる。

馬祖禅の名句と「体即用」の思想との関係を次の表1に示す。

表1.「体即用」の思想と馬祖禅の名句との関係

| 本体 | 用 | 馬祖禅の名句 | |

| ① | 性 | 作用 | <作用即性> |

| ② | 仏 | 心 | <即心即仏> |

| ③ | 道 | 平常心 | <平常心是道> |

<日用即妙用> の名句だけが表1と少し違った関係にある。

表2に<日用即妙用>と 「体用」思想の関係を示す。

<日用即妙用> の場合、表2に示すように、日用と言う作用の本体(性)は心であり、

妙用と言う作用の本体(性)は仏であると考える。

そして、本体(性)である心と仏の作用である日用と妙用を等置して即で結んだものと言えるだろう。

表2.「体即用」の思想と<日用即妙用>の関係

| 馬祖禅の名句 | |||

| 本体 | 心 | 仏 | |

| 用 | 日用 | 妙用 | <日用即妙用> |

表1,2に示すように、馬祖禅の思想は魏晋南北朝時代の中国仏教の「体即用」の思想と

深い関係にあることが分かる。

興味深いことに北宗禅の神秀による「大乗無生方便門」にも

体即用と言って体用論が説かれている。

このように馬祖は当時中国人になじみ深い体用論を使って

禅の教えを分り易く説いたのである。

もう一つ気付くことは「道はあらゆるところに現れ存在する」という老荘思想の影響である。

本体である仏の作用が平凡な日常(日用)生活にまで現れているという考え方は

「道はあらゆるところに現れ存在する」という老荘思想が影響を与えているように思われる。

我が国の道元禅師の大著「正法眼蔵」には「現成公案」の巻がある。

「現成公案」の意味は「仏法の真理はあらゆるところに現れている」という意味である。

体用論は道元禅にも影響を与えていると言えるだろう。

インド起源の仏教が中国で排斥(廃仏事件)された。

仏教を中国に根付き同化させるためこのようない体用思想を用いたものと考えられる。

このため馬祖禅は中国人に理解され受け入れられたと考えることができる。

驚くことに、この体用思想は19世紀末から20世紀までも生きていた。

1894~1895年の日清戦争に於いて中国は日本軍に陸海ともに敗北を喫した。

これによって中国の知識人は清朝の表面的な改革では限界がある

ことを悟ったのである

清朝末期から20世紀にかけて、中国の学(宋学や儒教の精神)を本体とし、

西洋の学(科学技術)を応用するとする「中体西用論」

と呼ばれる思想運動が梁啓超(1873~1929)等によって提唱された。

この「中体西用論」も体用思想に基づいている。

「中体西用論」は

清末の洋務運動を推進させるための一つの理論的スロ-ガンである。

中国の学問こそ根本であり、西洋の学問はただ利用すべきつまらないものと考える。

この考え方は日本の幕末に現れた「和魂洋才」

に似た考え方である。

日本の「和魂洋才」では日本人の魂「和魂(大和魂)」こそ根本であり、

西洋の学問はただ利用すべきつまらないものと考えるからである。

これも体用思想の一つと考えられるだろう。

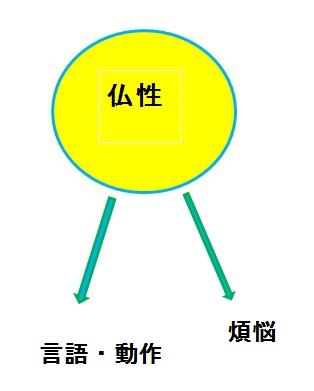

図2に示した馬祖の禅思想は文学や哲学よりも科学によってよく説明できる。

一切の言語・動作すべてが仏性の全体作用であると考える。

さらに貧瞋痴や悪業などの煩悩も仏性の働きにほかならならないとする。

これは仏性とは脳であることを示唆している。

脳の働き(作用)によって、一切の言語・動作が起こるし、貧瞋痴などの煩悩も起きるからである。

しかし、脳は頭蓋骨に覆われて見ることができない。

さらに、この解明を遅らせて来たのはインドや中国に於いて、

長い間脳の働きは分からず、脳科学は無かったからである。

インドや中国に於いて、心の座は脳ではなく、心臓であると信じられてきたためである。

このため、自己の本体である「仏性」、「本来の面目」、

「自性」といった禅の核心である悟りの本体がはっきりしなかったのである。

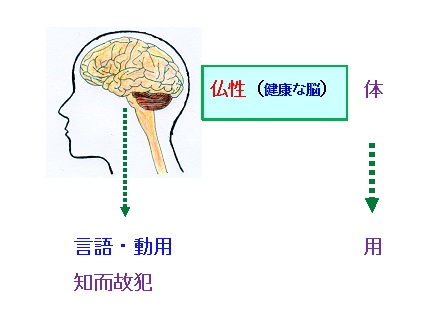

安谷白雲老師は仏性の作用は「知而故犯(ちにこぼん)」の働きであるとしている。

「知而故犯(ちにこぼん)」とは

寒い時には着物を着、腹が減るとご飯を食べ、咽が渇くと水を飲むことである

とされている(安谷白雲著「従容録」)。

これも仏性とは脳であるという考えを支持している。

「知而故犯(ちにこぼん)」とは寒い時には寒さを感じて、

暖かい着物を着て寒さをしのぐ。

また腹が減っている時には、空腹を感じてご飯を食べる。

また喉が渇いている時、喉の渇きを感じて水を掬って水を飲むことである。

脳科学の観点に立てばこのような働きをする主体は脳であることは明らかである。

脳科学の観点に立って図2を書き直すと図3のようになる。

図3 仏性とその働き

それでは仏性が[無]とは何だろうか?

それは禅と仏教の本質に関係している。

坐禅修行において結跏趺坐や半跏趺坐をしている時、腹式呼吸による横隔膜の運動が起こる。

深い禅定中には理知脳から発生する雑念は鎮静停止している。

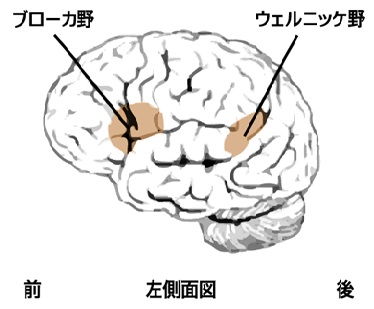

坐禅中には分別意識脳である大脳[特に前頭葉=理知脳)の活動は休止(沈静化)している。

( 禅と脳科学を参照)。

しかし、呼吸だけはしている。

呼吸中枢は脳幹の延髄にある。

呼吸運動によって、呼吸中枢としての延髄は活性化され、セロトニン神経が活性化されることも分かっている。

このことより、坐禅中は大脳新皮質の活動や情動は沈静化し、

主として下層無意識脳である脳幹と大脳辺縁系が活動していることが分かる。

この時、ストレスの入り口である分別意識脳(大脳新皮質)は

鎮静化しているので安らぎと安静の状態である。

(禅と脳科学を参照)。

仏教では開祖ゴータマブッダ以来、心の苦しみからの解放と悟り(正しい目覚め)を目指している。

苦しみから解放された状態を仏教や禅では「涅槃寂静=寂滅為楽」とか「無分別智」と呼んでいる。

(涅槃の定義を参照)。

「無分別智」は仏の智慧と言われる。

坐禅中の脳はストレスから解放され、安らぎと安静の状態になる。

人と違い、犬(狗子)の大脳前頭葉は小さく未発達である。

彼らの脳では主として、下層無意識脳である脳幹と大脳辺縁系(生命情動脳)が活動し

「無分別智」に近いと考えることができる。

犬が怒りの情動から離れて穏和な時、その脳は無心で無為自然に近い。

我々が犬や猫に心を癒やされるのは、彼等の無心で無為自然に近い振る舞いを見るからであろう。

この公案(第一則)で犬が主題になり、その仏性が問題になっているのも

犬や猫の脳では理知脳が未発達で、

禅の理想とされる「無心」に近いところがあるためかも知れない。

禅の理想は「無心」である。

それは道教の理想にも近い。

この状態の脳を趙州は「無」と答え、

理性と分別意識の坐である大脳前頭葉が活動している脳を「有」と答えたのかも知れない。

このように我々の脳は「有」と「無」の二面性を持っている。

脳の「無」の面は般若心経では「空」と呼ばれていることも注意すべきであろう。

また「無」や「空」は無形・無相とも言われるように

我々の脳は脳によってはっきり知覚したり認識できない。

しかし、脳科学的には、

無は下層脳(=脳幹+大脳辺縁系=無意識脳)を中心とした脳のことである

と考えれば、第1則はすっきり理解できる

( 無字と下層脳を参照)。

禅や仏教を文学や哲学だけで論じると的外れになることがあることに注意すべきであろう。

無門慧開禅師は「狗子無仏性」の公案で開悟したためか、第一則の評唱は特に長く詳しい。

冒頭で無門は「禅に参じようと思うなら、

何としても禅を伝えた祖師達が設けた関門を透過しなければならない。」

と言っている。

ここで「祖師達が設けた関門」とは一般的には公案のことであるが、

ここでは無字の公案をさしている。

無門は「妙悟は心路を窮めて絶せんことを要す。」

と言う。

彼は悟るためには一度徹底的に意識を無くすことが必要だと言う。

これは悟りは思想や哲学によっていくら研究しても駄目で、

坐禅によって、一度徹底的に意識を無くすことが必要だと言っていると考えることができる。

祖師の関門も透らず、意識も絶滅できないような参禅修行者は

草木に憑り付く精霊のようなものつまらない者に過ぎないと決めつける。

それでは祖師の関門とは一体どのようなものか?

ここに提示された一箇の「無」の字こそ、まさに宗門に於いて最も大切な関門に他ならない。

これを禅宗無門関と名付けると言って「無門関」という名前の由来を示している

この関門をくぐり抜けることができたならば、趙州和尚にお目にかかれるだけでなく、

同時に歴代の祖師達とも手をつないで行くことができる。

即ち、祖師達と同じ眼で見たり、同じ耳で聞いたりすることができると我々に呼びかける。

そうなれば、なんと痛快なことではないかと言って我々のやる気をそそっている。

無字の公案に取り組む方法については、

360の骨節と84、000の毛穴を総動員して、全体を疑いの塊になって、

昼夜の区別なくこの「無」の一字に集中し、

間断なくこの問題に取り組まなければならないと述べている。

「趙州狗子」の公案は五祖法演の時代(12世紀頃)より、

迷いの分別心妄想顛倒の心を一刀両断する働きを持つとされていたようである。

「無門慧開和尚語録」で無字に取り組む方法について無門は、

「信得及し挙得熟するならば、生死岸頭において大自在を得るだろう。

無無無無無、無無無無無、無無無無無、無無無無無、」と説いている。

これからも想像できるように、

坐禅中に心の中で「無無無無無、無無無無無、無無無無無、無無無無無、」と

無字に一心に集中することであったようである。

この方法によって、妄想顛倒の心を掃蕩し、

ストレスや雑念を除去することで下層脳から健康になることを目指したと考えられる。

「無とは何か?」と思想や哲学的に考え込むことではなかったのである。

無門慧開(1183~1260)は月林師観禅師に師事した。

「狗子無仏性」の公案に疑着すること6年に及んだ。

なかなか透過できないのでこの公案に懸命に集中するあまり

柱に頭をぶっつけて警覚精修するほどであった。

ある時法堂の辺に立っていた時、斎鼓(食事を知らせる太鼓)の音を聞いて豁然と大悟した。

この時、無門は次のような投機の偈(悟りの詩)を作った。

青天白日、一声の雷。

大地の群生、眼豁開す。

万象森羅、斉しく稽首す。

須弥勃跳して三台に舞う。

注:

三台(たい)とは古代中国で紫微星(北極星)を囲んで守る三つの星のこと。

紫微星とは中国古代占星学で高貴、気品、徳を表わす星。北極星のこと。

「須弥勃跳して三台を舞う」とは須弥山が起き上がって空に舞うように嬉しい

という喜びの表現である。

現代語訳:

真っ青に晴れ渡った大空に雷鳴が一声轟いた。

その時、地上の全生物の眼が開いたように、私は悟りの眼をハッキリと開くことができた。

森羅万象は悟りを開いた私に対し稽首しているようだ。

長年の刻苦の修行によって、やっと悟りを開いたので、

私の心は須弥山が勃跳して宇宙に舞い上がるように嬉しい。

この開悟の日の翌日、無門は月林師観禅師の部屋に入りその悟境を述べようとした。

部屋に入って来た無門を見て、悟ったと分かった月林はすかさず聞いた、

「何れの処に神を見、鬼を見おわるや?」。

無門が「カアーツ」と一喝すると、月林は「カアーツ」と一喝してこれに応酬したと伝えられる。

無門と更に問答を数回した後、月林師観は無門の悟りを肯定したのである。

岩波無門関p.28~33

本則:

百丈和尚、凡そ参(さん)の次で、一老人有って常に衆に随って法を聴く。

衆人退けば老人も亦退く。忽ち一日退かず。師、遂に問う、

「面前に立つ者は復た是れ何人ぞ?」

老人云く、「諾(だく)、某甲(それがし)は非人(ひにん)なり。

過去、迦葉仏(かしょうぶつ)の時に於いて曽(か)って此の山に住す」。

因みに学人(がくにん)問う、「大修行底の人還って因果に落ちるや?」

某甲(それがし)対(こた)えて云く、

「因果に落ちず」。

五百生野狐身(やこしん)に堕(だ)す。

「今請う。和尚一転語を代わって貴(ひと)えに野狐を脱せしめよ」。

遂に問う、

「大修行底の人還って因果に落ちるや?」。

師云く、「因果を昧(くらま)さず」。

老人言下(ごんか)に大悟。

作礼して云く、

「某甲(それがし)、已に野狐身(やこしん)を脱して山後に住在す。

敢えて和尚に告ぐ。乞うらくは、亡僧(もうそう)の事例に依れ」。

師維那(いのう)をして白槌(びゃくつい)して衆に告げしむ、

「食後(じきご)に亡僧(もうそう)を送らん」と。

大衆言議すらく、

「一衆皆安し、涅槃堂(ねはんどう)に又た人の病む無し。何が故ぞ是の如くなる」

と。

食後(じきご)に只だ師の衆を領して山後の嵒下(がんか)に至って、

杖を以って一死野狐を挑出(ちょうしゅつ)し、

乃(すなわ)ち火葬に依らしむるを見る。

師、晩に至って上堂、前の因縁を挙す。黄檗便ち問う、

「古人、錯(あやま)って一転語(いってんご)を祇対(しつい)し、五百生野狐身(やこしん)に堕(だ)す。

転々錯らざれば合に箇の甚麼(なに)にか作(な)るべき」。

師云く、「近前来(きんぜんらい)、伊(かれ)が与(た)めに道(い)わん」。

黄檗遂に近前、師に一掌を与う。

師、手を拍(う)って笑って云く、

「将(まさ)に謂(おも)えり、胡鬚赤(こしゅしゃく)と。更に赤鬚胡(しゃくしゅこ)あり」。

評唱:

「不落因果、甚と為てか野狐(やこ)に堕(だ)す?

不昧因果、甚と為てか野狐(やこ)を脱す?

若し者裏(しゃり)に向って一隻眼(いっせきげん)を著得(じゃくとく)せば、

便(すなわ)ち前百丈の風流五百生をかち得ることを知り得ん」。

頌:

不落と不昧と、両采一賽(りょうさいいっさい)。

不落と不昧と、千錯万錯(せんしゃくばんしゃく)。

注:

百丈和尚:百丈懐海(749~814)。唐代の禅者。馬祖道一の法嗣。

禅院生活の規則を制定した「百丈清規」の著者。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一→百丈懐海→黄檗希運

参(さん):師が直接学人に説法し修行上の激励をすること。

師は垂語の終わりに「参」と大声する。

非人(ひにん):人間でないもの。

夜叉、悪鬼、神、半神など。ここでは化け物のこと。

過去迦葉仏:釈尊(ゴータマ・ブッダ)以前の過去七仏(伝説上の仏)の第六番目の仏。

迦葉仏が現世に生まれ変わって釈尊(ゴータマ・ブッダ)になったと言われる。

因果:原因と結果の必然的関係や法則。因果律。

一転語:状況を転回させる言葉。相手をひっくりかえす寸句。

維那(いのう):禅林で僧衆を督励し、衆務を総攬する役位の僧。

現在では衆僧を先導して経を読む役僧をいう。

涅槃堂(ねはんどう):病気の僧が休養する堂舎。延寿堂とも言う

白槌(びゃくつい):白(びゃく)は白(もう)すの意味。

禅林で僧衆が堂内に集まった時に諸事を知らせるため打つ槌のこと。

黄檗(おうばく):黄檗希運(?~850年頃)。

百丈懐海禅師の法嗣で臨済義玄の師。断際(だんさい)禅師と号す。

「伝心法要」一巻の他に語録がある。

1隻眼:1つの目。肉眼では見えない真実を見抜く悟りの眼。

赤鬚胡(しゃくしゅこ):赤鬚の達磨。ここでは達磨と同じ悟りの眼を持つ男のこと。

将(まさ)に謂(おも)えり、胡鬚赤と。更に赤鬚胡あり:

ここで、赤鬚の達磨は私だけだと思っていたが、ここにもまた赤鬚の達磨がおったわい。

ここで、達磨のように悟った男は私(百丈)だけだと思っていたが、

ここにも達磨のように悟った男がもう一人おったわいと黄檗の力を認める言葉。

両采一賽(りょうさんいっさい):采はさいころの目のこと。勝ち目。

賽(さい)はさいころを振って勝負すること。

さいころを振って勝負したら二つの勝ち目が出たこと。

二つの勝ち目とは「不昧因果」と「不落因果」のこと。

本則:

百丈和尚の説法があると、いつも一人の老人が大衆の後ろで聴聞していた。

そして修行僧達が退けば老人もまた出て行くのであった。

ところがある日彼はその場に居残って出て行こうとしない。

そこで百丈は

「そこに居るのは誰か?」と聞いた。

老人は

「はい、私は人間ではありません。

過去において、迦葉仏(かしょうぶつ)が出現した昔にこの山に住んでいました。

ある時弟子の一人が、

『仏道修行を完成した人でも因果の法則に落ちて苦しむものでしょうか?』

と尋ねました。

その時私は

『因果の法則に落ちることはない』と答えました。

このため、私は五百生もの間野狐の身に堕(お)ちてしまいました。

「和尚さま、どうか、私のために正しい答えの一語を言って野狐の身からを脱出させて下さい」

と頼んだ。

そして改めて、

「仏道修行を完成した人でも因果の法則に落ちて苦しむものでしょうか?」

と尋ねた。

百丈は

「因果の法則を昧(くらま)すことはできない」と答えた。

この言葉を聞いた途端に老人は大悟し百丈に礼拝して、

「おかげで、私は野狐の身を脱することができました。

私の死体はこの山の後にあります。どうか坊さん並みの葬式をしてください」と言った。

百丈は維那(いのう)に命じて衆僧を集めさせ、昼食後に亡くなった僧の葬式をすると告げさせた。

修行僧達は「皆こうして元気だ。涅槃堂(ねはんどう)にも病気で寝ている者もいない。

一体誰の葬式をするのだろうか?」

と不思議そうに話合った。

昼食の後、百丈は大衆を引き連れて裏山に行った。

彼は岩窟の所に行くと、杖で一匹の死野狐の死骸を見つけて引っ張り出し、直ちに火葬に付した。

晩になると百丈は上堂して昼間の出来事と野狐の話をした。

すると一番弟子の黄檗が聞いた、

「老人は答えを誤ったために、五百生の間野狐の身に堕(お)ちたとのことですが、

もし、彼が常に正しい答えを言っていたならば一体何になっていたでしょうか?」。

百丈は云った、

「もっと前に出て来なさい。あの老人のために言ってやろう」。

黄檗は百丈の所にでて来ると、いきなり和尚の横っ面をぶん殴った。

百丈和尚は手を拍(う)って、

「達磨の鬚は赤いと思っていたが、なんとここにも赤鬚の達磨がおったわい。」

と笑いながら言った。

評唱:

因果に落ちず(不落因果)で、どうして野狐(やこ)に堕(お)ち、

因果を昧すことはできない(不昧因果)でどうして野狐(やこ)の身を脱したのだろうか?

もし、ここに向って真理を見抜く眼を持つことができれば、

あの百丈山の老人は五百生の間実は風流に生きていたんだと分かるだろう。

頌:

不落と不昧、ひと振りに目が二つ。

不落と不昧、何と説いても皆駄目だ。

この公案は不思議な上、分かりにくい。

まず、野狐が人間(老人)に化けて百丈懐海禅師と問答し、

百丈の「因果を昧(くらま)すことはできない(不昧因果)」という言葉で開悟し、

野狐(やこ)の身を脱するという非合理な物語が骨子となっていることである。

禅では「正法に不思議なし」といって、摩訶不思議なことを嫌う。

普通このような非合理な怪談は魔境や迷信として説かない。

百丈懐海は図4の法系図に示すように馬祖の代表的法嗣で、

黄檗→臨済と連なる臨済禅の法系に於いて欠かすことができない偉大な禅者である。

安谷白雲老師は第2則の「野狐」は第1則の無字と同じで

「真の自己」をシンボリックに表現していると考えておられる。

筆者も「野狐」に対してはこの解釈を取り、

第1則の無字と同じで「真の自己(仏性)」をシンボリックに表現していると考えよう。

さらに、狐が人間(老人)に化けたり化かすようなことはしないので、

この話は百丈が弟子を教化するために創作したフィクション(作り話)だと仮定する。

そのように考えると本則は以下のようにスッキリし分かり易くなる。

この話は百丈が自分自身の禅修行の人生を反映して創作したフィクション(作り話)だ

と仮定するすると次ぎの表3のように分かり易くまとめることができる。

表3 百丈と野狐の関係

| 百丈の人生 | 百丈の精神状態 | 百丈と野狐の関係 |

|---|---|---|

| 迷いの時代 | 百丈は仏法を誤解して間違ったことを弟子に教え、迷いの状態にいた。 | 百丈は仏法を誤解して「不落因果」のような間違ったことを弟子に教えて長い間(五百生の間)、野狐のような無明の状態にいた。 |

| 大悟の時 | 真の自己と「不昧因果」の真理に目覚め大悟した。 | 真の自己と「不昧因果」という仏法の真理に目覚め、野狐の状態を離脱した。この時野狐は死んだので葬儀をした。 |

| 大悟の後 | 仏法の真理を正しく教える | 百丈の横面をピシャリと打って「真の自己」を示した黄檗のような優秀な弟子達を育てた。 |

この公案では百丈は野狐の葬儀をしたことになっている。

百丈懐海は禅林の規則である「百丈清規」を制定した人として知られる。

儀礼好きの儒者達が「三代の礼楽この中にあり」と賛嘆したと伝えられるほど

「百丈清規」は厳粛綿密なものであったと言われる。

野狐の葬儀は百丈の儀式好きの人柄を表わしている。

野狐の死は理性や知性が未発達の動物脳が死んで

理知が発達した人間脳に進化したことを比喩的に表していると考えることができる。

この公案のキーポイントは因果の法則である。

「大修行底の人は因果に落ちない(不落因果)」と言ったため、

どうして野狐(やこ)に堕(お)ち(無明の世界に堕(お)ち )、

因果の法則を昧すことはできない(不昧因果)でどうして野狐(やこ)の身を脱したかという所である。

「仏道修行を完成したどんな偉人でも因果の法則をくらますことはできないというのが

「因果を昧さない(不昧因果)」である。

「因果に落ちず(不落因果)」とは因果の法則を超越して従わないという意味である。

百丈はたとえ仏道修行を完成したブッダでも因果律を無視したり、

超越することができないという仏教(あるいは宇宙)の基本的真理

を言ったと言えるだろう。

それに対し、野狐(やこ)に堕(お)ちた老人は

「仏道修行を完成した人は因果の法則を超越することができる(不落因果)」と間違った見解を持っていた。

さらに悪いことに、それを学人(弟子達)に教えていたのだ。

従って、「因果に落ちず(不落因果)」とは

理知脳が未発達の野狐(動物脳=無明)の段階の間違った見解である。

このように考えれば、この公案は

道理(合理的真理)に基づいた「正見(正しい見解)」の大事さを説いている

と言えるだろう。

本来仏教は合理的な理性の宗教である。

相応部経典(22・87、原始仏典)には

「ものごとの理法を正しく見る者は、わたしを見るのであり、

わたしを見る者はものごとの理法を正しく見ることになるになるのです。」

というブッダの有名な言葉がある。

この言葉は漢訳では「法を見る者は仏を見る。仏を見る者は法を見る。」

となり仏教において最も有名な句の一つである。

百丈の「因果を昧さない(不昧因果)」は

合理的な理法(真理)を重視する仏教の基本的姿勢に通じている。

「臨済録」において臨済は「自らを信じよ」と言うと同時に、

「今仏法を修行する者は何よりも先ず正しい見地をつかむことが肝要である。

もし正しい見地をつかんだならば生死につけこまれることなく、死ぬも生きるも自在である。」

と「正見の重要性」を説いている。

臨済は分別智と上層脳(理知脳)の重要性に気づいていたと言えるだろう。

(臨済録・示衆1-2を参照)。

ゴータマ・ブッダが説いた<自帰依>の思想は「正見」に基づくものである。

( 原始仏教その2を参照 )。

本則は、ブッダが説いた「八正道」の中の<正見>の精神に通じるところがある。

本則の最後のあたりで、百丈と黄檗の問答がある。

黄檗は百丈の所に出て来ると、いきなり和尚の横っ面をぶん殴ると、百丈は手を拍(う)って、

「達磨の鬚は赤いと思っていたが、なんとここにも赤鬚の達磨が居ったわい」と笑いながら言った。

ここで赤鬚の達磨とは真の自己を表わしている。

百丈は真の自己が分かっているのはここで自分だけだと思っていたが

黄檗も真の自己とその働き(脳の働き)を悟っていることが分かって満足して笑ったのである。

「野狐禅」という言葉は独りよがりの誤った禅を意味する。

それは本則から出た言葉である。

本則の最後に出てくる頌はなかなか難しい。

ここで、「不昧因果」は理性や知性を重視する分別智(上層脳)を表していると考えよう。

また「不落因果」は合理的な「不昧因果」を否定するので、

無分別智(下層脳)を表していると考えよう。

我々の真の自己には分別智(上層脳)と無分別智(下層脳)という二つの働きがある。

これを「ひと振りに目が二つ」と詠っていると考えることができる。

また困難な問題に遭遇した場合、「不昧因果」で表される理知(理屈)

だけでは解決できないことが多い。

だからといって「不落因果」で表される無分別智(下層脳)だけでも解決できない。

理知(理屈)だけで解決したり、無分別智(下層脳)だけに頼って解決しようとしても解決できない。

これを「不落と不昧と、千錯万錯(不落と不昧、何と説いても皆駄目だ。)」と皮肉っていると考えることができる。

即ち、「不昧因果」と理知だけで割り切って解決することはできない。

だからといって「不落因果」の無分別智の立場だけで解決することもできない。

その場その場で分別智(上層脳)と無分別智(下層脳)の二つの働きを用いて

適切柔軟に対応すべきだと言っていると解釈できる。

臨済は「三玄門」において、

無分別智とともに分別智(理知、上層脳の働き)の重要性を指摘している。

普通、仏教や禅は無分別智を重視するので、臨済の分別智重視の姿勢は際立っている。

(「臨済録」上堂9を参照)。

分別智重視の考え方は百丈懐海→黄檗希運→臨済へと流れていると言えるだろう。

百丈懐海は又「勤勉の思想」で知られる。

百丈は94才の高齢になっても若い修行者と一緒に労働作業をやって、

一日も休まなかったと伝えられている。

若い修行者は気の毒に思って百丈にどうぞ労働作業は休んで下さいとお願いした。

しかし、百丈は「わしは道場の規則に従うのだ」と言って休もうとしなかった。

そこで皆は相談して百丈が使っていた労働作業の道具を全部隠してしまった。

その日百丈は労働作業に出ようとしたが作業道具が見当たらない。

仕方なく、その日百丈は労働作業を休んだ。皆はそれを喜んだ。

ところが昼食の時になっても食事に出てこない。

そこで、「和尚さん、体調が悪いのですか?」と尋ねると、

「別に悪くないよ」と答える。

それでは何故食事を取らないのですかと聞くと

「一日作(な)さざれば、一日食らわず」と答えた。

百丈禅師の「一日作(な)さざれば、一日食らわず」と言う言葉は有名である。

これに似た言葉に「働かざる者食うべからず」がある。

「働かざる者食うべからず」とは

働こうとしない者は食べることもしてはならないと怠け者を戒める言葉である。

これはロシア革命の指導者レーニン(1870~1924)が

伝道者パウロの言葉を引用して言った言葉である。

戦後の日本では、支配階級・悪徳商人・怠け者などを批判し、

労働者階級の闘争意欲を鼓舞(こぶ)するために使われた。

この言葉は百丈禅師の「一日作さざれば、一日食らわず」と言う言葉に似ている。

しかし、百丈禅師の「一日作さざれば、一日食らわず」

と言う言葉は自律的主体的であるが「働かざる者食うべからず」は他律的罰則的である。

百丈禅師の言葉は「勤勉の精神を尊重する立場」に立っていると言えるだろう。

百丈禅師の勤勉の精神は我が国の鈴木正三の「労働即仏行」の精神につながっている

と考えることができる。

表3の百丈と野狐の関係を脳科学的観点から書き直すと表4のようになる。

表4.脳科学的観点から見た第2則の解釈

| 百丈の人生 | 百丈の精神状態 | 百丈と野狐の関係 |

|---|---|---|

| 迷いの時代 | 理知脳が未発達で、迷いの状態にいた。 | 百丈は仏法を誤解して「不落因果」のような間違ったことを弟子に教えて長い間(五百生の間)、野狐のような無明の状態にいた。 |

| 大悟の時 | 理知脳が発達し、真の自己と「不昧因果」の真理に目覚めた。 | 真の自己と「不昧因果」という仏法の真理に目覚め、野狐の状態を離脱した。この時野狐は死んだので葬儀をした。 |

| 大悟の後 | 仏法の真理を正しく教える。理知脳の大切さがわかるようになった | 百丈の横面をピシャリと打って「真の自己」を示した黄檗のような優秀な弟子達を育てた。 |

表4は人間の脳の成長と進化の歴史から見ると次のように対応している。

迷いの時代:大脳(理知脳)が未発達で動物脳の状態にあった。

大悟の時:百丈は理知脳(上層脳=大脳)を開発発達させ、

真の自己と「不昧因果」の真理に目覚めた。この時野狐(無明)は死んだ。

大悟の後:百丈は無明の状態を脱するためには上層脳(理知脳=大脳)の大切さが分かった。

百丈の横面をピシャリと打って「真の自己」とその働きを示した黄檗のような優秀な弟子達を育てた。

普通、仏教や禅は悟りの知恵である「無分別智」の開発を目指すため、

上層脳(理知脳=大脳)を軽視する傾向が強い。

しかし、本則は上層脳(理知脳=大脳)を重視する点で興味深い。

それを「野狐の死(動物脳からの脱却)」によって表していると考えることができるだろう。

脳の進化の歴史を考える時、

「野狐の死」は

「動物脳」から「人間脳」への進化の歴史を象徴している

と考えると、この公案はなかなか深い意味を持っている。

第1則(趙州狗子)では犬(狗子)の脳が「無」として出ている。

第1則(趙州狗子)では「無分別智」の開発を目指すため、

下層脳(脳幹+大脳辺縁系)中心の犬[狗子]の脳(無)

を主題にして肯定的に扱っている。

これに対し第2則(百丈野狐)では理知脳が未発達な犬の脳と同じ脳を持つ野狐は死ぬ。

これは犬の脳と同じ理知脳が未発達な脳を持つ野狐を否定的に考えていることに対応する。

第2則(百丈野狐)では、人間の理知を重視して、

上層脳(理知脳=大脳新皮質)を重視する公案となっていると考えることができる。

百丈懐海は黄檗希運の師であり、

臨済義玄に流れる臨済禅の法系上で重要な役割を果たした禅師である。

図4に南宗禅五宗を中心にした禅の法系図を示す。

図4.南宗禅五宗の法系図

岩波無門関p.34~36

本則:

倶胝(ぐてい)和尚、凡(およ)そ詰問(きつもん)有れば、唯だ一指を挙す。後に童子あり。

因みに外人問う、「和尚、何の法要をか説かん?」。

童子も亦指頭を竪(た)つ。

胝、聞いて遂に刃を以ってその指を断つ。

童子、負痛号)哭(ごうこく)して去る。

倶胝、復た之(これ)を召す。

童子、首を廻す。胝、却って指を竪起(じゅき)す。

童子、忽然として領悟す。

胝、将に順世せんとして、衆に謂って曰く、

「吾れ天竜一指頭(てんりゅういっしとう)の禅を得て、

一生受用不尽(いっしょうじゅようふじん)」と。言い終って滅を示す。

評唱:

倶胝併(なら)びに童子の悟処、指頭上に在らず。

若し者裏に向って見得せば、

天竜、同じく倶胝併(なら)びに童子とは一串に穿却(せんきゃく)せん。

頌:

倶胝、鈍置(どんち)す、老天竜、利刃単提して小童を勘す。

巨霊(これい)手をもたぐるに多子無(たしな)し、分破す華山の千万重。

注:

倶胝(ぐてい)和尚:馬祖下四世の法孫。天龍和尚の法嗣。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道→大梅法常→天龍→倶抵

倶抵は天龍和尚の一指頭によって開悟した。

彼は、常に「七仏倶胝仏母心大准提陀羅尼法」(善無畏訳)に説かれる倶抵観音(=准提観音)

の陀羅尼を唱えていたようである。そのため倶胝和尚と呼ばれた。

准提観音(じゅんていかんのん)は仏の母とされる。

倶胝の生没年ははっきりしないが、

およそ黄檗から臨済(867年没)が活躍した頃に生存した人と考えられる。

順世(じゅんせ):僧侶が死ぬこと。円寂、帰真、遷化に同じ。

鈍置(どんち)する:頭が上がらなくする。人をないがしろに(コケに)する。

巨霊:中国の天地創造神話に見える巨霊神のこと。

巨霊神はもと一つであった山を引き裂いて二分し、華山と首陽山を作った。

そのため、そこでせき止められていた黄河が華山と首陽山の間を流れるようになったと言う。

中国の古代神話に出てくる神。

多子(たし)無し:単純だ。簡単だ。

本則:

倶胝和尚は、挑戦的な問答をされると、決まって唯だ一本の指を立てた。

ある時、倶胝の処に居た童子に客が

「倶胝和尚が説いている仏法の肝要とはどのようなものですか?」

と聞いた。

童子は、直ちに一本の指をスッと立てた。

これを聞きつけた倶胝和尚は遂に刃を以って童子の指を切ってしまった。

童子は痛みに耐え切れず号泣して走り去った。

倶胝和尚は、

「おい、○○!」

と童子を呼び止めた。

童子が首を廻して振り返ると、倶胝は、すかさずスッと指を立てた。

それを見た途端、童子は忽然として悟った。

倶胝和尚は、晩年になって、将に臨終を迎えようとした時、

弟子達に向って、

「私は天竜和尚の処で一指頭の禅を得たが、一生かかってもそれを使い切ることができなかった。」

と言って息を引き取った。

評唱:

倶胝も童子もその悟りは指先なんかにはないぞ。

若しお前さんがその本当のところが見抜けたならば、

天竜和尚、倶胝和尚、そして童子と一緒に一串に刺し貫かれ、悟りの境地に至るだろう。

頌:

倶胝は天竜老師を小馬鹿にし、鋭い刃を突きつけて光らせて子供を試した。

彼等の悟りの働きは

あたかも巨霊神が華山を造作なく引き裂きいたように力強く、目覚しい。

この公案は倶胝和尚立てた「一本の指」が何を表わしているかが分かれば簡単である。

坐禅修行によって得られる悟りの智慧は伝統的に「無分別智」と呼ばれる。

「無分別智」とは

ストレスの入り口である分別意識脳(大脳前頭葉を中心とする理知脳)の働きが鎮静化し、

下層脳(脳幹を中心とする生命情動脳)が活性化し、安らぎの状態にある時、

生まれる智慧だと言ってもよいだろう。

(「仏の智慧」を参照)。

その時、主・客、善・悪などの分別、分裂はなくなり、

脳は「心・境一如」の「一つ」に統一される。

この「心・境一如という一つになりきった」境地を倶胝和尚は「一本の指」を立てることによって表わした

と考えることができる。

黄檗希運は「伝心法要」において次ぎのように言う。

「修行者よ、疑うことなかれ。四大が集まって身体ができている。

その四大には我(アートマン)はない。

また身体には主体はない。

このことよりこの身には我(アートマン)はなく、主体はない。

五蘊が心である。

五蘊には我(アートマン)はなく、主体はない。

故にこの心には我(アートマン)はなく、主体はないことが分かる。

六根、六識、六境(=十八界)が和合し生滅するのも同様である。

このように十八界(=六識+六根+六境)は既に空であるから一切が皆空である。

ただ、本心のみがあって無限定の清浄さを保っている。」

維摩経を引用した黄檗希運の説法は原始仏教の五蘊無我の考え方と殆ど同じである。

同時に、五蘊無我の意味を的確に表現している。

この後に黄檗希運は次のような説法をする。

「声聞という修行者は仏の説法を聞くことで悟るので声聞と呼ぶ。

声聞は永劫の修行を経て悟りを開いても声聞仏になるだけである。

これに対し、本来己の心が仏にほかならぬことを単刀直入に自覚し、

一法も得るものは無く、一行も修行すべきものはないという境地に至るのが無上道であり、

その境地に至った者が真如仏である。

修行者が戒めなければならないのは「成ずべき仏や得るべき法、修すべき法がある」

という思いである。

この思いがある限り道から離れてしまう。念念無相、念念無為であるのが仏である。

修行者がもし仏になりたいと欲するならば、一切の仏法を総て学ぶ必要はない。

ただ無求無執着を学びさえすれば良い。

求めることが無ければ心は生起しない。

また執着することが無いならば心は消滅することも無い。

これが<不生不滅>ということであり、仏にほかならない。

八万四千という法門は八万四千の煩悩に対する方便に過ぎない。

もともと法というものは一切ない。

その法に対する幻想から離れることこそ法である。

それ(離れること)を知っているのが仏である。

一切の煩悩から離脱しさえすれば得べき法など一つもないのだ。」

ここで言っていることも原始仏教の精神と殆ど同じである。

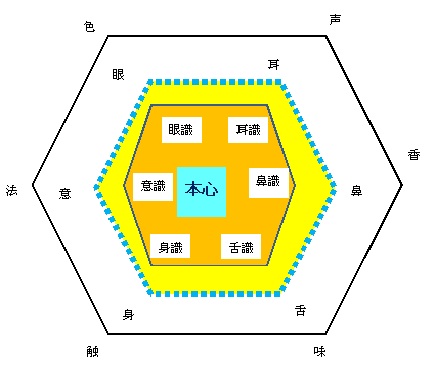

仏教では眼、耳、鼻、舌、身、意(こころ)の6感覚器官(6根とも言う)

とその対象として色、声、香、味、触、法の6境(対象)を考える。

6根が6境と接触すると6識が生ずると考える。

科学的には6境(対象)と6根が相互作用することで6識が生じる。

6識とは眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識の6つを言う。

6境+6根+6識 の3つを足し合わせた数は

6x3=18となるので十八界と言う。

黄檗希運は本心と十八界は別物と考えているようである。

6根は主として大脳新皮質の機能だと考えることができる。

黄檗希運が言う本心とは6根の内部に在る脳幹を中心とした

下層脳から生じる心(無心)を言っているように思える。

図5 に十八界(=六識+六根+六境)と黄檗のいう本心を図示する。

図5.十八界と本心

伝統的に仏の智慧は無分別智(むふんべつち) (=無差別智)と呼ばれている。

無分別智とは我執の煩悩である分別心を取り去って、

もののあり方を正しく見る(如実知見する)能力をさしている。

ものごとを分析区別せず平等であるから無差別智ともいう。

(「仏の智慧」を参照)。

普通、「仏とは完全な智慧を得たもの」とされる。

ものごとを分析区別せず平等な無差別智は脳幹や大脳辺縁系中心の下層脳の働きと言える。

このことも仏とは全脳(=上層脳+下層脳)が健康になった人であるという新しい定義を支持する。

近年アルツハイマー病など認知症予防の観点から脳を鍛えることが盛んに言われる。

しかし、その時の脳は理性や知性の座である大脳前頭葉を中心とする大脳新皮質を意味する。

既に見たように脳は上層脳と下層脳よりなる(禅と脳科学を参照)。

理性や知性を司る大脳前頭葉は上層脳に属し文明の発達に貢献してきた。

しかし、それは同時に心的ストレスの入口にもなっている。

理性や知性を鍛えるだけでは脳全体を健康にできないし、幸福にはなれない。

生命と情動を司どる下層脳を坐禅を通して鍛えることで全脳が健康になる。

その時無分別智が開発され仏(=至福者)としての自覚を得るのではないだろうか?

般若智とは悟りの智慧で無分別智のことである。

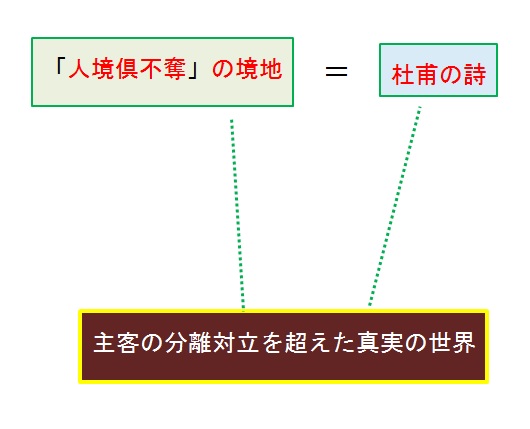

碧巌録90則の偈頌において般若智の本体について

「一片虚凝にして謂情を絶す」と書かれている。

大森曹玄老師は、この偈頌について、

「般若智の本体は思慮分別を絶した言語道断した絶対無の世界だ」

と解説しておられる。

このことより般若智の本体は

脳幹を主体とした下層脳(無意識脳)優勢の脳(全脳)を指すと考えられるのではないだろうか。

上層脳は主として理性と知性の脳である。下層脳(無意識脳)は生命・情動脳である。

これより、般若智の本体とは理知のみでなく、生命情動が活き活き働く全脳(=上層脳+下層脳)だと言えるだろう。

坐禅は下層脳を活性化する身体最高の技法である。

(禅と脳科学を参照)。

禅宗が坐禅を最高の修行法として採用し、坐禅に専念・集中するのは全脳(=上層脳+下層脳)を活性化するためである。

全脳(=上層脳+下層脳)を活性化することによって、仏智である般若智を開発し仏になることを目指しているのである。

『荘子』の大宗師篇では水の中を自由に泳ぎ回る魚のイメージを借りて

自分の内外の区別を忘れるのが万物一体であると説明する。

「両忘」とはこの万物一体を表わす言葉である。

万物一体とは「忘我」のことである。

「忘我」とは自己の内外を分かつような自分のことを忘れることである。

万物一体の思想は宋学の中心的思想となっている。

仏教では、六根と六識を合わせたものを「十二処」と呼ぶ。

我々の常識的考えでは心と

認識対象としての6境(色、声、香、味、触、法)の間をはっきり区別する。

図5で言うと、「十二処」までが自己(色の付いた部分)で、

六根(六感覚器官)の対象となる六境は外界であり、自己ではないと区別する。

青い点線より外が外界(六境)で内部が自己である。

青い点線は大脳の分別意識から生じるフィルター作用を表している。

万物一体の考え(or境地)ではその区別(フィルター作用)が消失する。

図5の点線(青色)が消失したのが「万物一体」の境地と考えることができる。

十二処と六境との区別が無くなれば自己と六境との対立も消える。

これが心・境一如、主客一如の境地と言える。

心・境一如は「万物一体」と同じで「拡大した自己」と言えるだろう。

禅ではこれを一とか一つの円相で表現することが多い。

倶胝(ぐてい)和尚はこれを「一本の指」を立てることによって表わしたと考えられる。

天竜一指頭の禅とはこの心・境一如の禅を表わしているとも言えるだろう。

荘子の斉物論篇には「天地は一指也」と言う言葉が見える。

「天地は一本の指である」と言う万物一体の思想を表わした言葉である。

「天竜一指頭の禅」とはこの荘子の言葉に影響されたとも言えるのではないだろうか。

「無我・無心で対象になり切った「心・境一如の境地」を指していると言えるだろう。

頌について:

頌では 「倶胝は天竜老師を小馬鹿にし、鋭い刃を突きつけて光らせて子供を試した。」

と詠っている。

この「倶胝は天竜老師を小馬鹿にし、・・・」の部分が分かり難い。

これは次のように考えれば分かる。

本則の終わりのところで、

倶胝和尚は「私は天竜和尚の処で一指頭の禅を得たが、

一生かかってもそれを使い切ることができなかった。」

と言って死んだとされている。

しかし、「一本の指を立てるだけの簡単なことで禅が分かるだろうか?」

「倶胝和尚は天竜老師を小馬鹿にしているのではないか?」

と言っていると思われる。

これは禅者特有の言貶意揚(ごんぺんいよう、言葉で貶して内心で褒める)の表現であるとすれば分かり易い。

脳科学的観点に立つと、第1則(趙州狗子)は下層脳(脳幹+大脳辺縁系)優勢の脳(無)の公案だと言える。

第2則(百条野狐)は上層脳(理知脳=大脳新皮質)重視の公案である。

第3則 (倶胝竪指)は上層脳と下層脳 の一体性(脳全体の一体性)に関する公案になっている。

このようにう考えると、

「無門関」はなかなか雄大で論理的な構想の下に考え抜かれた公案集になっていることが分かる。

岩波無門関p.37~38

本則:

或庵曰く、「西天の胡子、甚に因ってか鬚無き。」

評唱:

参は須らく実参なるべし、悟は須らく実悟なるべし。

者箇の胡子、直に須らく親見一回して始めて得べし。

親見と説くも、早く両箇と成る。

頌:

痴人面前、夢を説くべからず。

胡子無鬚、惺惺(せいせい)にモウ(もう)を添う。

注:

或庵(わくあん):宋代臨済宗の禅者或庵師体(1108~1179)。

碧巌録の著者圜悟克勤の孫弟子に当たる。

法系:臨済義玄→・・・・五祖法演→圜悟克勤→護国景元→或庵師体

西天の胡子:一般には中国禅初祖の菩提達磨を指す。

ここでは悟りの本体である「本来の面目(真の自己)」を指している。

鬚無き:「伝心法要」において、黄檗希運は

「本仏の上には、実に一物もなく、虚通寂静明妙安楽なるのみ」と言っている。

達磨に鬚が無いとは「本仏(本来の面目=真の自己)の上には、実に一物もない」

ということを言っていると考えられる。

痴人面前、夢を説くべからず:痴人(未だ悟っていない人)の前で夢を説いてはいけない。

真実と夢を誤認するからである。

惺惺:はっきりしていること。

モウ:不明。おろかなこと。

本則:

或庵が云った、「達磨には一体どういうわけで鬚が無いのか?。」

評唱:

参禅は真実のものでなくてはならない、その悟りもは真の悟りでなくてはならない。

ここに言う達磨の話にしても、一回直接体験すると始めて分かるだろう。

しかし、直接体験しないと分からないと説けば、

これも自己と達磨(=真の自己)の二つになってしまって始末が悪いものだ。

頌:

痴人の面前で、夢のような話を説いてはならない。

もともとはっきりしている世界(達磨=真の自己)に鬚がないなどと言われると、

惺めた頭も眠気がさしてぼんやりするだけだ。

本則に出てくる「西天の胡子」は普通はインドから中国に禅を伝えた達磨大師をさす。

しかし、公案においては、「達磨」は真の自己や本来の面目を指すことが多い。

本則に出てくる「西天の胡子」は真の自己や本来の面目(悟りの本体である下層脳中心の脳)を指している

黄檗希運は「伝心法要」において

「本仏の上には実に一物もなく挙通寂静明妙安楽なるのみ」と言っている。

「西天の胡子には鬚が無い」とはこのような真の自己や本来の面目の状態を表現している。

これは六祖慧能の有名な言葉「本来無一物」という表現にも近い。

臨済義玄は臨済録に於いて「真仏は無形、真法は無相」とか

「無相すなわち真形」と言っている。

悟りの本体としての脳は頭蓋骨の中に固く包まれて

その真相は日常経験や文学的には分からない。

それを何とか表現しようとすればこのように言うしかないだろう。

評唱に於いて、無門は

「親見と説くも、早く両箇と成る

(しかし、直接体験しないと分からないと説けば、

これも自己と達磨の二つになってしまって始末が悪いものだ)。」

と言っている。

これは真の自己を直接体験しないと分からないと言うと

体験する自己と体験される達磨(真の自己)の二つに意識が分裂して

始末が悪いと言っているのである。

本則において、「鬚が無い達磨」を真の自己のシンボルとして登場させたのは

参禅修行者(or読者)の注意を引きつけるためだと考えられる。

臨済録の色んな所に真仏無形、真法無相、真道無体、

というような無を含む言葉が現れる。

臨済は「今聴法する底の人を識取せよ、無形無相、無根無本、無住処にして活溌溌地なり。」

などのような言葉で無を説いている。

臨済の説く無はどのように解釈できるだろうか?

真法無相、無形無相、などの言葉で表わされる無とは脳内の神経回路を行き来する電流(パルス電流)を指している

と考えれば分かりやすい。

脳内の神経回路を行き来する電流(パルス電流)は非常に微小で、

0.1マイクロアンペア(=10-7A)くらいの大きさである。

坐禅中でも脳はそれを感知することはできない。

しかし、完全な無ではなく何かが活発に動いている。

この坐禅中の下層無意識脳を主体とする脳の状態は言わば

「無形無相、無根無本で、無住処に(留まる処無く)して活溌溌地なり」としか表現できないだろう。

この無は脳幹を中心とする下層無意識脳を表わしていると考えることもできる。

下層無意識脳も無形無相としか表現できないだろう。

この無は宋代には「有でもなく無でもない」無字の思想に発展して行く。

これがいわゆる東洋的「無」の起源だと考えられる。

このような世界は「不立文字」とか「無」と言うしか仕様がない。

このように科学的知見を基に解釈すれ無や「不立文字」は分かり易い。

このように、禅は文学(日常言語)だけでは表現できない。

禅は文学(日常言語による)だけではなく、「科学的観点からの解明が不可欠な世界」であることは明らかであろう。

岩波無門関p.39~42

本則:

香厳(きょうげん)和尚云く、「人の樹に上るが如し。

口に樹枝をふくみ、手を枝に攀(よ)じず、脚は樹を踏まず。

樹下に人有って西来(せいらい)の意を問わんに、

対(こた)えずんば即ち他(かれ)の所問に違く、若し対えなば又た喪身失命せん。

正恁麼(しょういんも)の時、作麼生(そもさん)か対(こた)えん。」

評唱:

縦(たと)い懸河(けんが)の弁有るも、惣に用不著(ゆうふじゃく)。

一大蔵教を説き得るも、亦用不著(ゆうふじゃく)。

若し者裏に向って対得著せば、従前の死路頭を活却し、従前の活路頭を死却せん。

其れ或いは未だ然らざれば、直に当来を待って弥勒に問え。

頌:

香厳(きょうげん)は真に杜撰(ずさん)、悪毒尽限(じんげん)無し。

衲僧(のうそう)の口を唖却(あきゃく)して、通身に鬼眼を迸(ほとばし)らしむ。

注:

香厳(きょうげん)和尚:唐代の禅僧香厳智閑(?~898)。

イ仰宗の開祖イ山(いさん)霊祐(れいゆう)(771~853)の法嗣。

法系: 馬祖道一 →百丈懐海→イ山霊祐→香厳智閑

西来の意:「西来意」は達磨が西の国インドからやって来た理由。

達磨禅の真髄。禅仏教の根本義。

正恁麼(しょういんも)の時:まさにこのような時。

作麼生(そもさん)か対(こた)えん:どのように答えたら良いだろうか。

懸河(けんが)の弁:河の水が流れるような爽やかな弁舌。

用不著(ゆうふじゃく):何の役にも立たない。

一大蔵教:経、律、論の大蔵経典(一切経)の教え。

当来:未来、将来。

弥勒(みろく):弥勒菩薩(Maitreya)のこと。【弥勒下生経】によると、

弥勒菩薩(Maitreya)は五十六億七千万年後の未来にこの世に出現し、

ブッダによって救われなかった衆生を救う菩薩だと言われている。

杜撰(ずさん):根拠のないいいかげんなものを妄りに述べること。

衲僧(のうそう):衲衣を着る人、禅僧のこと。

鬼眼:人が死んで鬼になると考えられたことから、

鬼のような眼つき。死を前にして光らせる凄まじい眼つき。

通身に鬼眼を迸らしむ。:全身が鬼のようなこわい目つきになる。

本則:

香厳(きょうげん)和尚が云った、「人が高い樹に登るとしよう。

しかも彼は口で樹の枝を咥え、両手を枝から放し、両脚も枝から外し宙ぶらりんになったとしよう。

その時、樹下に人がいて『禅の根本義は何ですか?』と質問して来たとしよう。

これに答えなければ質問者に申し訳が立たないし、かといって、

答えたならば木から落下していっぺんに死んでしまうだろう。

このような絶対絶命の時どのように答えれば良いだろうか?」

評唱:

たとえ水が流れるようにとうとうとしゃべっても、何の役にもたたない。

大蔵経典を説くことができても、これもまた何の役にもたたないぞ。

もしこのような場面に直面してもたじろがず、きちんと対応できるならば、

それまで地獄道にさ迷っていた死人を活き返らせることができる。

本当は死んでいても生きているふりをしてごまかしているような奴も

否定していっぺんに殺してしまうだろう。

そういう活殺自在の働きをできないならば、

56億7千万年後に出現すると言われる弥勒菩薩が下生する時まで

待って彼に問うしかないだろう。

頌:

香厳(きょうげん)和尚は口から出任せをいっている。その悪毒は限りない。

禅僧の口を塞いでおいて、鬼のような眼をギョロギョロさせている。

本則で香厳(きょうげん)和尚が出した問題は洪州宗(馬祖禅)の禅思想が分かれば簡単に解ける。

洪州宗(馬祖禅)の禅思想には

「言語動用は仏性の働き(作用)であるとする」<作用即性>の思想がある。

(図3を参照)。

香厳(きょうげん)和尚が云う人は高い樹に登り、口で樹の枝を咥えている。

従って、口を開いてしゃべって答えると地に落ち失命してしまう。

質問に対し、言葉で答えることはできない。

しかし、この宙ぶらりん状態でも両手と両脚は自由である。

樹下の人が「禅の根本義は何ですか?」

と質問して来た時、普通の人は口でしゃべって禅の根本義を説こうとするはずである。

口による説法しか「西来意」に答えるすべが無いと考えるだろう。

仏法の真理は口による説法でしか説くことができない。

これは、単なる「思い込み」や「捉われ」である。

このような固定観念や常識(捉われの心)から自由になることが本則の目的である。

口で説かずとも、自由な両手と両脚あるいは眼などがある。

これらを使って禅の根本義を示し答えれば良いのである。

例えば、手を用いて身体や顔をピシャリと打っても良い。

また、眼をパチリと動かして(ウィンクして)仏性の働き(作用)を示しても立派な答えとなるだろう。

それが禅の根本義<作用即性>を説き示すことになるのである。

山岡鉄舟の場合、剣道によって「臨済録」を提唱したことが知られている。

「頌」で「衲僧(のうそう)の口を唖却(あきゃく)して、通身に鬼眼を迸(ほとばし)らしむ。」

の意味が分かり難いかも知れない。

これは禅僧の口を塞いで(封じこんで)おいて、

鬼のような眼をギョロギョロさせているという意味である。

この頌は、

「通身に鬼眼を迸(ほとばら)し、衲僧(のうそう)の口を唖却(あきゃく)す。」

鬼のような眼をギョロギョロさせて禅僧の口を封じこんで

喋れないようにしているという意味である。

一見香厳(きょうげん)和尚をけなしているように見えるが、

本当は香厳(きょうげん)和尚の適切な指導ぶりだと褒めているのである。

これも禅宗特有の「言貶意揚(ごんぺんいよう=口で貶して、心でほめる)」

の表現である。

あるいは、自分のように、

鬼のような眼をギョロギョロさせても良いぞと

禅僧達にこの公案の解答のヒントを示唆していると見ることもできよう。

岩波無門関p.43~46

本則:

世尊、昔、霊山会上(りょうぜんえじょう)に在って花を拈じて衆に示す。

是の時、衆皆な黙然(もくねん)たり。

唯だ迦葉(かしょう)尊者のみ 破顔微笑(はがんみしょう)す。

世尊云く、

「吾に正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)、涅槃妙心(ねはんみょうしん)、

実相無相(じっそうむそう)、微妙(みみょう)の法門有り。

不立文字(ふりゅうもんじ)、教外別伝(きょうげべつでん)、

摩訶迦葉(まかかしょう)に付嘱(ふしょく)す」。

評唱:

黄面の瞿曇(ぐどん)、傍若無人(ぼうじゃくぶじん)。

良を圧して賤と為し、羊頭を懸げて狗肉を売る。

将に謂えり、多少の奇特と。

只だ当時大衆都て笑うが如きんば、正法眼蔵作麼生(そもさん)か伝えん。

設し正法眼蔵に伝授有りと道わば、黄面の老子、閭閻(りょえん)を誑コ(おうこ)す。

若し伝授無しと道わば、甚麼(なん)としてか独り迦葉を許す」。

頌:

花を拈起(ねんき)し来って、尾巴(びは)已(すで)に露(あら)わる。

迦葉破顔、人天(にんでん)措(お)く罔(な)し

注:

世尊:仏の十号の一つ。世にも尊い人(仏とは何か?を参照 )。

霊山会上:霊山とはブッダがよく説法したと伝えられる霊鷲山(鷲の峰、グリドラクータ)のこと。

王舎城(ラージャグリハ)の東北にありブッダ説法の地として有名な岩山。

霊鷲山での説法会に於いてという意味。

迦葉(かしょう)尊者:ブッダの十大弟子の一人マハーカーシュパ尊者。

彼は修行第一の弟子として知られ、

ブッダの死後仏教教団の実質的指導者になったことで知られる。

正法眼蔵(しょうぼうげんぞう):正法眼とは仏の覚りの眼目。

蔵とはそれが深く秘められて不思議不可得であること。

「正法眼」と「正法蔵」という二語を合体合成した言葉だと考えられる。

涅槃妙心(ねはんみょうしん):涅槃とは梵語ニルバーナの音写。

迷いの火を吹き消した状態を言う。

悟りの心は無相であり、不可説であるので妙心であると言う。

実相無相:悟りの真実の相は無相であり、言葉で表現できないこと。

不立文字:文字で表現できないこと。

教外別伝(きょうげべつでん):禅の悟りは伝統的な仏教経典には説かれていない、

別ルートの伝法による教えだということ。

瞿曇(ぐどん):釈尊(ゴータマ・ブッダ)のこと。その身が金色に輝いていたので黄面と言う。

閭閻(りょえん):村里に住む人。庶民の意味。

作麼生(そもさん)か:どのように。

付嘱(ふしょく):たのみまかせること。

尾巴(びは):しっぽ。正体。

人天(にんでん)措(お)く罔(な)し:人間天人の誰も手を出せない。

本則:

ブッダが、昔、霊鷲山で説法された時、一本の花を手に持って大衆に示した。

この時、大衆は皆な黙っているだけであった。

しかし、迦葉尊者一人だけがニッコリと笑った。

この時ブッダは云った、

「私には正しい理法を見る眼(正法眼蔵)、安らぎの悟りの心(涅槃妙心)、

説くことも見ることもできない無相微妙な法門(実相無相、微妙の法門)がある。

それは文字に表わすこともできないし、

経典にも書かれていないものである(不立文字、教外別伝)。

これを、摩訶迦葉にゆだねよう」。

評唱:

金色に輝くブッダもなんと独りよがりなものだ。

善良な人間を奴隷にするかと思えば、羊の肉だと言って犬の肉を売っている。

とても普通の人間にはできない芸だ。

もしあの時説法の場に居た大衆が皆笑ったならば、

正法眼蔵をどのようにして伝えたら良いだろうか。

もし正法眼蔵を伝授することができるとすれば、ブッダは大衆皆を騙したことになる。

もし伝授することができないとすれば、どうして迦葉にだけ伝授を許したのだろうか」。

頌:

花をひねった時に正体が露(あら)われている。

迦葉はニッコリ笑ったが、誰も手も足も出ない。

この話の出典は大梵天王問仏決疑経である。

大梵天王問仏決疑経には「不立文字、教外別伝、正法眼蔵、実相無相、涅槃妙心」

など禅宗の基本主張が見られる。

禅宗のルーツとも言える経典である。

しかし、ブッダは教団の次期指導者を決めたということはどの教典にも伝えられていない。

仏教教団には元来、公式の教団指導者なるものは存在しなかったのである。

大梵天王問仏決疑経に見える

「不立文字、教外別伝、正法眼蔵、実相無相、涅槃妙心」など禅宗の基本主張はインド仏教のどこにも見られない。

ゴータマブッダの説く原始仏教にもない。

「拈花微笑」のような事実は他の経典にも一言も触れられたことはない。

この「大梵天王問仏決疑経」は今では中国で作られた偽作経典とされている。

不立文字、教外別伝を主張する中国人仏教徒(禅宗関係?)が、

西天28祖の伝法神話と同じく、自分達の主張をブッダ伝来の正統なものであると

権威付けようとしてこの経典を偽作した可能性も考えられるだろう。

禅宗のルーツとも言える経典「大梵天王問仏決疑経」が偽経であるとは何とも締まらない話であるが

宗教にはそのような怪しさがあるのは確かであろう。

無門慧開禅師も「大梵天王問仏決疑経」が偽経であることは知らずにこの公案を創作したように思われる。

この公案も洪州宗の禅思想が分かれば簡単に解ける。

洪州宗の禅思想では図3に示すように、言語・動用は仏性(本来の面目=脳)の活作用であると説明する。

ブッダが一本の花を示した時、迦葉(かしょう)尊者唯一人だけが

ニッコリと笑ったのは眼で花を見た時その情報が仏性の本体である脳に行って

迦葉尊者は「ああ、美しい」と思い、花の美しさにニッコリと笑った。

迦葉尊者は花の美しさにニッコリと笑うことで仏性(本来の面目=脳)の作用(働き)を示したと思われる。

このように、この公案は馬祖禅の<作用即性>の禅思想で良く解釈できることが分かる。

(馬祖道一の禅思想を参照)。

評唱について

無門は「 もしあの時説法の場に居た大衆が皆笑ったならば、

正法眼蔵をどのようにして伝えたら良いだろうか。

もし正法眼蔵を伝授することができるとすれば、ブッダは大衆皆を騙したことになる。

もし伝授することができないとすれば、どうして迦葉にだけ伝授を許したのだろうか」

と言っている。

これは無門の生きた中国の宋代では

「「本来の面目」の本体である脳については全くと良いほど分かっていなかったのでこう言うしかなかった

と思われる。

岩波無門関p.47~49

本則:

趙州、因みに僧問う、「某甲(それがし)、乍入叢林(さにゅうそうりん)。乞う、指示したまえ」。

州云く、「喫粥(きっしゅく)し了(おわ)るや、未だしや」。

僧云く、「喫粥し了れり」。

州云く、「鉢盂(はつう)を洗い去れ」。その僧、省あり。

評唱:

「趙州、口を開いて胆を見し、心肝を露出す。

者の僧、事を聴いて真ならずんば、鐘を喚んで甕となす」。

頌:

只だ分明に極まれるがために、翻って所得をして遅からしむ。

早く灯は是れ火なることを知らば、飯熟すること已に多時なりしならんに。

注:

趙州:趙州従シン(じょうしゅうじゅうしん)(778~897)。唐代の大禅者。

南泉普願(748~834)の法嗣。趙州観音院に住んだので趙州和尚と呼ばれる。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →南泉普願→趙州従シン

乍入叢林(さにゅうそうりん):乍はひょいとの意味。

乍入叢林はひょいと新しく僧院に入った新米の修行僧のこと。

叢林:禅林。

鉢盂:食を盛る鉢。

早く灯は是れ火なることを知らば、:手に持っている灯火(ともしび、日用)が、

実は探していた火(仏性=悟りの本体=「本来の面目」)そのものであることを知れば、

飯熟すること已に多時なりしならんに:飯はとっくに炊けていただろう(とっくに悟っていただろう)。

本則:

ある時、僧が趙州に尋ねた、「私はこの道場に入った新参者です。一つお教え下さい。」。

趙州は云った、「朝飯はすんだかい」。

僧は云った、「はい、食べました」。

趙州は云った、「それでは茶碗を洗っておきなさい」。

その僧はいっぺんに悟った。

評唱:

趙州は口を開いたばかりに胆を出し、肝心なところまで丸出しに見せてしまった。

しかし、この僧、もしこれを聴いて真なるところを悟らないならば、

鐘を見て甕と喚ぶようなものだ。

頌:

あまりにはっきりしすぎたことを言ったため、かえって会得するのに時間がかかる。

灯火(自己に具わる脳)を持って火(悟り)を探している愚かさに、

早く気づけば、飯はとっくに炊けていただろう(とっくに悟っていただろう)。

この公案は馬祖禅の<平常心是道>や<日用即妙用>の思想で簡単に理解することができる。

馬祖道一の洪州宗の教えでは一切の言語・動作のすべてが

仏性(=脳)の活作用であると考える。

これは一切の言語・動作すべてが脳(仏性=自性=脳)の働き(作用)である

という科学的事実を言っているのである。

(図3を参照)。

既に見たように、馬祖は我々の日常の一切の言語・動作すべてが

仏性(=自性=脳)の働き(作用)であると考え、<平常心是道>や<日用即妙用>の思想で肯定的に表わした。

慧能の孫弟子に当たる馬祖道一の洪州宗において、

禅は極めて中国的で平易な教えになったのである。

趙州が僧に言った「朝飯は食ったかい」、

「朝飯は食ったら茶碗を洗っておきなさい」というのは

朝飯を食ったり、茶碗を洗ったりする日用は脳(仏性=自性=本来の面目=脳)の働き(作用)である。

趙州はそれが分かれば禅の本質を理解したことになると言っているのである。

禅の悟りは何も非日常的な高尚、高級なものではない。

日常一切の言語・動作すべてが仏性(脳)の働き(作用)であると教えるのである。

江戸時代の白隠慧鶴禅師(1685~1768)は著書「遠羅天釜」の中で

「日常生活の四儀(行住坐臥)がそのまま禅であり、

禅がそのまま四儀(行住坐臥)である]としている。

それと同じ考えである。

このように、本則は馬祖禅の<平常心是道>や<日用即妙用>の思想で簡単に理解することができる。

「評唱」での無門の言葉

「趙州は口を開いたばかりに胆を出し、肝心なところまで丸出しに見せてしまった」

とは趙州がうっかり口を開いて禅の核心である<平常心是道>や<日用即妙用>

の思想をさらけ出してしまったことを言っている。

「しかし、この僧、もしこれを聴いて真なるところを悟らないならば、鐘を見て甕と喚ぶようなものだ」

と言って、

これでも未だ分からなければその人は鐘を見て甕と喚ぶような馬鹿者だと皮肉っている。

「頌」では、「手に持っている灯火が、実は探していた火そのものであることを早く知れば、

飯はとっくに炊けていただろう(悟っていただろう)」

と詠っている。

手に持っている灯火とは我々に具わる脳とその働きを

灯火(ともしび)に譬えていると考えることができる。

探していた火とは悟り(=仏性)のことだと考えれば「頌」は、

「われわれの日常生活における働き(日用)は、

本来の面目の本体である仏性(=脳)の働きであることが分かれば、とっくに悟っていただろう」

と詠っていることになる。

このように、「頌」も<平常心是道>や<日用即妙用>の思想を詠っていることが分かる。

岩波無門関p.50~52

本則:

月庵(げったん)和尚、僧問う、「奚仲(けいちゅう)、車を造ること一百輻(ぷく)。

両頭を拈却(ねんきゃく)し、軸を去却して、甚麼辺(なにへん)の事(じ)をか明らむ?」

評唱:

若し、也(ま)た直下に明らめ得ば、眼、流星に似、機、掣電(せいでん)の如くならん。

頌:

機輪転ずるところ、達者も猶お迷う。

四維上下(しいじょうげ)、南北東西。

注:

月庵(げったん)和尚:宋代の禅者月庵善果(1079~1152)。

大イ善果とも言う。五祖法演の法孫で無門慧開の二代前の先輩禅師。

法系:五祖法演 →開福道寧→月庵善果 →大洪祖証→月林師観→無門慧開

奚仲(けいちゅう):夏の人。禹の臣下。

中国で初めて車を作った人と言われる。

車に馬を税き、命ぜられて車正となる。一生の間に車を百台作ったと伝えられる。

拈却:両輪と車軸を完全に取り去ること。

機:機根、機鋒。

四維上下:東西南北の四方と上下。

本則:

ある時月庵和尚に僧が尋ねた、

「奚仲という人は車を百台も造ったが、その両輪も車軸も完全に取り外したと聞きます。

一体彼はそれによってどのような事を明らかにしようとしたのでしょうか?」

評唱:

もしも、直ちにそのことを明らかにできれば、

その眼力は流星のようで、その働きは稲妻のようになるだろう。

頌:

間髪を入れない我々の真の自己の働きの速さには達人も付いて行けずに迷うほどだ。

この真の自己の働きは四方八方のどこも及んでいる。

月庵和尚は中国で初めて車を作った人奚仲(紀元前2千年以上前の人)

を例にして車の公案を作り修行者に問い掛けた人として知られる。

僧はその公案について月庵和尚に質問しているのである。

月庵和尚は法系上では無門慧開の二代先輩の禅師である。

この公案は無門慧開の師である月林師観から無門慧開に伝わった可能性がある。

この公案に於いて月庵和尚は車とは何のことを指しているかを理解するのがキーポイントである。

それが分かれば月庵和尚が言いたいことが分かる。

実は車は真の自己を表わしているのである。

そのことも師である月林師観から無門慧開に伝わったのではないだろうか?

安谷白雲老師によると、

車の両輪は分別意識に基づく対立観念(主・客、善・悪、美・醜、迷・悟、強・弱、強・弱、

優・劣、+・-、自・他など)を表わしている。

車軸とは真の自己の本体である脳(一つ)を表わしている。

世の中はそのような対立(主・客、善・悪、美・醜、迷・悟、強・弱、優・劣、+・-、自他など)

から成り立っている。

そのような対立によって活動し運用されているのはあたかも車のようである。

しかし、それらの対立は表面的な姿であり、

本来は一つであるという事実を見失うと、対立が闘争や競争に発展する。

そうなると互いに敵視して、相手を倒してしまうまで対立抗争は収まらないことになる。

現実に我々の世界は自他の対立、宗教、利害、イデオロギーの対立によって

紛争が起き止むことがない。この対立の悪夢から目覚めない限り、平和を得ることはできない。

平和がなければ真の幸福も得ることができない。

このような対立観念から抜け出て世界は一つ、

自己(その内面)は一つであるという事実に立って真の平和と幸福を得ることができる。

自国と他国の利害の対立がなくなって世界中が一家のようになることが理想である。

また自己の内面は<一つ>であるという事実にめざめることが重要であるが、

それが分かったら更に進んでその<一つ>も捨てなければならない。

<一つ>である心棒(車軸)が残っていると

また両輪がはまって対立観念が生じるからである。

月庵和尚が「両頭を拈却し、軸を去却せよ」

と言っているのはそのことを言っているのである。

この公案では、月庵和尚が僧に尋ねているようになっているが、

質問を通して彼の考えを主張していることが分かる。

車の両輪を捨て心棒(車軸)を捨てたら、

車(自己)が無くなるではないかと心配されるかも知れない。

しかし、ここで言っているのは対立観念などの観念である。

対立観念を捨ててもその本体である脳神経系は残るので問題はない。

本則の車は人間(人)を表わしていると考えられている。

車から両輪と心棒(車軸)を取り外してしまったらもはや車とは呼べない。

人間や自己もそれと同じである。

人体は骨、肉、血液、汗、脳などで有機的に構成されている。

それらが分離分散してしまえばもはや人とは呼べない。

家から柱、屋根、梁、棟、窓などを取り外してしまえばもはや家とは言えない。

それと同じである。

仏教では因縁所生の存在を<空>と言う。

それを存在させている因縁(条件)が無くなれば存在も消失してしまうのが<空>である。

人体など色形あるものを仏教では<色>と言う。

有名な<色即是空>とはこのような考え方を言っている。

安谷白雲老師はその著「禅の心髄 無門関」で空について次のような説明をしている。

空観には1.析空観(しゃくくうがん) と2.体空観(たいくうがん)の2つがある。

析空観とは全ての存在を思考操作することで、

その実体が空であることを分析観察することである。

例として家屋を考えよう。

誰でも家屋という実体があると思っている。

しかし、それを形づくっているのは柱、敷居、床、天井、屋根瓦であると分析して、これを頭の中でばらばらに分解してしまおう。

こうすると家屋というものは無くなってしまう。

これで分かるのは家屋というものは柱、敷居、床、天井、屋根瓦によって出来た物であり、

それを解体すると無に帰してしまう。

いわば仮の姿であり、それを解体すると無に帰してしまう。

従って、家屋という実体は本来無く、建築という条件によって存在するものであるということが分かる。

これが 析空観である。

この析空観は小乗の空観と呼ばれている。

この析空観を表す歌として、

引き寄せて結べば柴の庵なり 解くればもとの野原なりけり

がある。

この析空観に対して体空観(たいくうがん)という考え方がある。

体空観(たいくうがん)とは

一々分析しないで全ての存在が空だと達観することである。

析空観をいくつかの実例に適用すると同様な分析過程で同じ結論が得られる。

この結果、一々分析しなくても全ての存在が空であることが分かる。

この直感的観察を体空観という。

体空観をよく表す歌として、

引き寄せて結びし柴の庵なれば解かずともそのまゝ野原なりけり

がある。

この体空観は.大乗の空観であると言われている。

この安谷白雲老師による空の説明は明快で分かりやすい。

因縁所生の法(因縁によって生まれたもの)は存在せしめている因縁(条件)が消失すれば消失する。

それを空と言っている。

この考え方は竜樹の説く空ともよく対応している。

ここには竜樹の説く無自性、中道、仮名などの複雑な概念は無い。

禅宗らしく単刀直入である。

現代で空を説く場合はこの説明が一番分かり易いのではないだろうか。

ブッダの生きた古代インドのウパニシャッド哲学では

人間には霊魂としてのアートマン(我)があると考えた。

ゴータマ・ブッダは霊魂としてのアートマン(我)はないとして、

<五蘊無我>の考えを提唱したことで知られる。

<五蘊無我>の考えはブッダの悟りの核心をなす考え方である。

<五蘊無我>の五蘊とは色(物質)、受(感受作用)、想(初期的想い)、行(形成作用)、

識(意識)の五つの集まりである。

五蘊は因縁所生のものである。

五蘊を存在せしめている因縁(原因や条件)が

消失すればそのものはなくなる。

その意味で因縁所生で空的存在と言える。

<五蘊無我>とは五蘊を存在せしめている因縁(原因や条件)も無常で常に変化している。

その観点から言えば自我は空的であり、

霊魂のようなものは実体がなく存在しないということである。

しかし、ここで注意して欲しいことは無我とは自己を否定するものではないことである。

自己とは霊魂のような不生不滅のものはなく因縁(原因や条件)で成り立つ空的な存在、

即ち、[条件的存在]だと言っているだけである。

本則(奚仲造車の公案)に於いて車は

人間(人)は無我であることを表現しているとも考えられている。

車から両輪と心棒(車軸)車体などを取り外してしまったらもはや車ではない。

それを人体になぞらえて表現していると考えるのである。

そのような事は本則では何も述べられてはいない。

公案にはそのような任意性とアイマイさが付きまとっている。

「評唱」では「もしも、直ちに本則の意味することを明らかにできれば、

その眼力は流星のようで、その働きは稲妻のように素早いものになるだろう」と言っている。

「頌」では、

「間髪を入れない我々の真の自己の働きの速さには達人も付いて行けずに迷うほどだ」

と詠っている。

この真の自己を{脳神経系」だと考えれば、その働きが間髪を入れないほど速いことをを言っている。

「頌」の「この真の自己の働きは四方八方のどこも及んでいる」

とは「脳は電磁的システムである」ことから説明できる。

即ち、脳内での電磁的相互作用は遠隔力であり、四方八方のどこも及んでいる

という科学的事実を実感的に詠っているのである。

岩波無門関p.53~55

本則:

興陽の譲和尚、因みに僧 問う、「大通智勝仏、十劫坐道場、

仏法不現前、不得成仏道の時如何」。

譲曰く、「其の問い甚だ諦当なり」

僧曰く、「既に是れ坐道場、甚麼と為てか不得成仏道なる」。

譲曰く、「伊が不成仏なるが為なり」。

評唱:

只だ老胡の知を許して、老胡の会を許さず。

凡夫若し知らば即ち是れ聖人。聖人若し知らば即ち是れ凡夫。

頌:

身を了ずるは、心を了するに何似ぞ。

心を了得すれば、身体は愁えず。

若也(もし)身心倶に了了ならば、

神仙何ぞ必ずしも更に候に封ぜん。

注:

興陽の譲和尚:興陽清譲。百丈懐海下六代の法孫。

814年生まれと伝えられるが没年不詳。朝鮮の人と伝えられる。

法系: 六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一→百丈懐海→

イ山霊祐→仰山慧寂→南塔光涌→芭蕉慧清→興陽清譲

大通智勝仏:「法華経」化城喩品に見える仏である。

「臨済録」の示衆に於いて臨済は大通智勝仏の仏名について次のように説明している

(臨済録示衆13-1を参照)。

大通とは「万法が無性無相である」ことを理解していること、

智勝とは「一切処に於いて疑わず、一法も得ることがないことだ。

仏とは心清浄にして、光明が法界に透徹するを名付けて仏と言うのである。

老胡:古仏あるいは達磨のこと。

老胡の知を許して、老胡の会を許さず:釈迦や達磨の悟りの智慧「無分別智」を

実体験によって悟るならば許すが、

彼等の悟りを思想だけで理解するのは断じて許さない。

身を了ずる:肉体の問題を解決する。

心を了する:心の問題(精神の問題)を解決する。

身心倶に了了ならば:身心ともに問題がなければ。

候に封ぜん:爵位を与えられること。

神仙何ぞ必ずしも更に候に封ぜん:神仙がどうして更に爵位を与えられる必要があろうか。

本則:

ある時興陽の清譲和尚に、僧が尋ねた、

「大通智勝仏は十劫という長い間道場で坐禅をし続けた。

しかし、仏法は現われず、仏道を完成できなかったと言われている。

これは一体どういうことでしょうか?」。

清譲は云った、「その質問はなかなか的を得ているな」。

僧は云った、「既に道場で長い間坐禅しているのにどうして仏に成れないのですか?」。

清譲は云った、「そもそも彼は仏なので、仏に成らないのだ」。

評唱:

釈迦や達磨の悟りの智慧「無分別智」について

実体験によって悟るならば許してもいいが、

彼等が会得(体得)したものを思想上で理解だとするのは断じて許さないぞ。

それは思想で表現し理解できるようなものではないからだ。

凡夫は釈迦や達磨の悟りの智慧を実体験で悟れば聖人になる。

しかし、たとえ聖人であっても釈迦や達磨の悟りの智慧を思想上で

理解しようとすれば単なる凡夫にすぎないのだ。

頌:

身体を分かるのと心が分かるのはどちらが大事だろうか。

心が分かれば、身体も軽くなる。

もし身心共に分かれば、各自が皆不老不死の神仙にも等しい存在であることが分かる。

そのような神仙が更に成仏を求めたり、爵位を与えられる必要があろうか。

この則は法華経や「臨済録」示衆に基づいて作られた公案であろう。

僧が「大通智勝仏は既に長い間道場で坐禅しているのにどうして成仏できないのですか?」

と尋ねるのに対し、清譲は、「そもそも彼は既に仏なので成仏しないよ。」と答える。

この公案を理解する前に「衆生本来仏なり」

という禅宗の基本的思想(主張)を頭に入れて置く必要がある。

清譲はこの問答に於いて「我々は既に大通智勝仏と同等の存在である」

と示唆しているのである。

大通智勝仏とは衆生が本来具有している能力と仏性を示唆している。

頌の最後のところで「そのような神仙が更に成仏や爵位を求める必要はない」と言っている。

我々が仏性を有し、本来大通智勝仏に等しい存在であると悟るならば、更に成仏を重ねる必要がない

と言っているのである。

岩波無門関p.56~58

本則:

曹山和尚、因みに僧問うて云く、

「清税孤貧(せいぜいこひん)、乞う、師賑済(しんさい)したまえ」。

山云く、「税闍梨(ぜいじゃり)」。税応諾(おうだく)す。

山云く、「青原白家(せいげんはっけ)の酒、三盞(さんせん)喫し了って猶お道(い)う、

未だ唇を沾(うるお)さず」と。

評唱:

清税の輸機(ゆき)、是れ何の心行ぞ。

曹山の具眼、深く来機を弁ず。

是の如くなりと然(いえ)雖(ど)も、且(しば)らく道(い)え、

那裏(なり)か是れ税闍梨(ぜいじゃり)の酒を喫する処。

頌:

身貧は范丹(はんたん)に似、気は項羽(こうう)の如し。

若活計無しと雖も、敢えて与(とも)に富を闘わしむ。

注:

曹山和尚:曹山本寂(840~901)。唐代の禅者。

洞山良价の法嗣で、洞山を扶けて中国曹洞宗を開く。

法系: 六祖慧能→青原行思→石頭希遷→薬山惟儼→雲巌曇晟→洞山良价→曹山本寂

清税: 伝記不詳。

孤貧:古仏あるいは達磨のこと。

賑済(しんさい):財物をもって災害荒凶を救うこと。賑救に同じ。

闍梨(じゃり):アーチャリヤの音写。阿闍梨のこと。師僧の呼称。

青原白家(せいげんはっけ)の酒:青原は名酒の産地、

白家は百軒の家、あるいは白家という酒造家。

ここでは禅を名酒に喩えている。

輸機:隠れた働き。へりくだった働き。

心行:心の働き。心づかい。

那裏(なり):何処。

范丹(はんたん):赤貧洗うが如き貧乏生活をしていたが

泰然自若としていた人として知られる。

「後漢書列伝」七十一に伝記がある。

項羽(こうう):秦末、楚の人。漢の高祖劉邦と天下の覇権を争ったが破れた英雄。勇将。

富を闘わしむ:財産比べをしている。

本則:

曹山和尚に僧(清税)が云った、

「清税は孤独で貧乏(孤貧)です。師よ、どうか恵んで下さい」。

曹山は云った、「清税阿闍梨さん」。

清税は「はい」と答えた。

曹山は云った、「青原白家の名酒を三杯も飲んでおきながら、

未だ飲んでいないとはよく言えたもんだね」と。

評唱:

清税は心の中では何を企んでいるのだろうか。

曹山はそれくらいを見分ける眼力を持っている。

それはそうとして、清税はその酒を何処に飲み込んだのか言って欲しいものだ。

頌:

清税の貧乏ぶりは范丹のようだが、その気概は項羽のようだ。

清税には曹山を超える力は無いが、

敢えて曹山に挑んでどちらの心が豊かであるか財産比べをしているわい。

曹山本寂(840~901)は洞山良价の弟子で中国曹洞宗の祖師の一人である。

清税は曹山に劣らない力量を備えた禅者だと考えられるが、その伝記はよく分かっていない。

この公案では曹山と清税の問答が主題となっている。

ある時、曹山に清税が、「清税は孤独で貧乏(孤貧)です。師よ、どうか恵んで下さい」と願い出た。

この清税の言葉には深い禅の精神が込められている。

清税は宇宙を飲み込んで、主客不二(心・境一如)の<一つ>

の状態にあることを言っているのである。

さらに、「私は孤独で貧乏(孤貧)です」

という言葉には私には「迷いも悟りも持っていない。

哲学も宗教もない。

私は無一物の状態です」と言う意味が込められている。

この清税が、曹山に対して、

「師よ、どうか恵んで下さい」と願い出ているのである。

これは清税が、「師よ、あなたのところに何か仏法くさい、

悟りという特別なものがあったらどうか恵んで下さい」

と曹山をゆさぶっているのである。

曹山はすぐこの清税の意図を見抜いて、

「清税阿闍梨さん」と呼びかける。

清税が「はい」と答えると

「青原白家の名酒を三杯も飲んでおきながら、未だ飲んでいないとはよく言えたもんだね」

と見事に応戦した。

この見事なやりとりの中に禅問答における法戦の典型例を見ることができる。

評唱において、

無門は「清税はその酒を何処に飲み込んだのか言って欲しいものだ」と言っている。

清税が「青原白家の名酒」を飲み込んだのは脳の中であるのは議論するまでもないだろう。

「青原白家の名酒」とは坐禅中に分泌されるドーパミン、セロトニンやβエンドルフィンのような脳内麻薬である

と考えることができるかも知れない。

深い禅定中には,ドーパミン、セロトニンやβエンドルフィンのような脳内麻薬が分泌され、

安らぎと安楽感で満たされる。

(第2章禅と脳科学を参照)。

それを酒を飲んだ酩酊状態に譬えていると考えることができる。

頌において、清税は曹山を超える力量は無いが、

敢えて曹山に挑んで立派な法戦をやっていると述べ、二人の貧乏ぶりはあたかも范)丹のようだ。

また、その気概は楚の勇将項羽のようだと褒めている。

清税と曹山の法戦は貧乏(孤貧)や「無一物」についてである。

現代人は貧乏(孤貧)や「無一物」であることを嫌う。

しかし、禅においては、貧乏(孤貧)や「無一物」はけっして嫌うべき状態ではなく、「理想の境地」とされている。

貧乏(孤貧)や「無一物」であることを嫌う現代人の価値観と禅の精神のギャップは際立っていると言えるだろう。

岩波無門関p.59~62

本則:

趙州、一庵主の処に到って問う、「有りや、有りや」。

主、拳頭を竪起す。

州云く、「水浅くして是れ船を泊する処にあらず」。便ち行く。

又一庵主の処に到って云く、「有りや、有りや」。

主も亦拳頭を竪起す。

州云く、「能縦能奪(のうじゅうのうだつ)、能殺能活(のうさつのうかつ)」。便ち作礼す。

評唱:

一般に拳頭を竪起するに、甚麼(なん)としてか一箇を肯い、一箇を肯わざる。

且(しば)らく道(い)え、ゴウ訛いずれの処にか在る。

もし者裏に向って一転語を下し得ば、便ち趙州の舌頭に骨無きを見て扶起放倒、

大自在なることを得ん。

是の如くなりと雖然(いえど)も争奈(いかん)せん、

趙州却って二庵主に勘破せらるることを。

もし、二庵主に優劣ありと道(い)わば、未だ参学の眼を具せず。

もし、優劣無しと道(い)うも、亦た参学の眼を具せず。

頌:

眼は流星、機は掣電。

殺人刀、活人剣。

注:

趙州和尚:趙州従シン(じょうしゅうじゅうしん)(778~897)唐代の大禅者。

南泉普願(748~834)の法嗣。趙州観音院に住んだので趙州和尚と呼ばれる。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →南泉普願→趙州従シン

庵主:大悟徹底しながらも、大伽藍に住まずに、庵に隠棲するしたたかな人。

「有りや、有りや」: 「ここに主人公(本来の自己)はいらっしゃるか」という意味。

能縦能奪、能殺能活:禅者の与奪活殺自在のハタラキに対する褒め言葉。

ゴウ訛:難しい問題点。

舌頭に骨無き:弁舌さわやかなこと。

扶起放倒:扶起とは助け起こすこと、放倒とは押し倒すことである。

肯定したり否定したりすること。

一般に: 同じように

機: 動きを起こすもと、引き金。ここでは趙州の禅の働きを言っている。

本則:

趙州がある庵主の処に到って聞いた、

「イヤー、ここには主人公(本来の自己)はいらっしゃるかな」。

すると庵主は拳頭を立てて答えた。

趙州は「こんな水が浅い処に船を泊めるわけにはいかんわい」

と云ってどんどん行ってしまった。

趙州は又別の庵主の処に行くと

「イヤー、ここには主人公(本来の自己)はいらっしゃるかな」と聞いた。

すると庵主は亦拳頭を立てて(主人公(本来の自己)はここにいると)答えた。

趙州は「与えたり奪ったり、殺したり活かしたり、何と自由なことじゃ」

と云って庵主に頭を下げた。

評唱:

二人の庵主は同じように拳頭を立てて答えたのに、

趙州はどうして一人を肯定し、もう一人の方を肯定しなかったのだろうか。

この公案の問題点はどこに在るのだろうか。

もしそのキーポイントを指摘し適切な一語を言うことができれば、

趙州のように舌先三寸で他人を肯定したり、

否定するような大自在力を身に付けることができるだろう。

そうであったにしても、

趙州ともあろう人が逆に二庵主に正体を見抜かれてしまっているではないか。

もし、二庵主の間には優劣の差があると言うならば、彼は未だ禅に参じる眼力がない。

もし、優劣の差は無いと言うならば、彼もまた禅に参じる眼力がないといえる。

頌:

趙州禅師の眼は流星のように俊敏で、そのハタラキは稲妻のように素早い。

彼の言葉は人を殺す刀になったり、人を活かす剣となっている。

この公案は次ぎのように説明できる。

二庵主は拳頭を立てて(主人公(本来の自己)はここにいますよと)趙州に答えた。

二庵主は、拳頭を立てて、禅の悟りの本体である主人公(本来の面目(健康な脳)とそのハタラキを示している。

これは馬祖禅の基本思想である<作用即性>によって説明できる

(図3を参照)。

二庵主は拳頭を立てて、「このように主人公(本来の面目)のハタラキの下に私はしっかり修行して生きているよ」

と答えている。

二庵主の答えは決して間違っていない。

趙州は第一の庵主に対しては、「こんな水が浅い処に船を泊めるわけにはいかんわい」

とけなし(否定し)、

次に会ったもう一人の庵主には「与えたり奪ったり、殺したり活かしたり、何と自由なことじゃ」

と云って褒めた(肯定した)。

拳頭を立てて趙州に答えた二庵主はの答えは同じである。

しかし、趙州は一人はけなし(否定し)、もう一人は褒めた(肯定した)。

この趙州の矛盾した態度をどのように考えたら良いだろうか?

趙州は大禅者であり、二庵主の優劣を比較したりする考えはない。

禅の「無分別智」とはそのような優劣を比較するような分別意識を超えているからである。

馬祖の高弟である大珠慧海は「頓悟要門」においてつぎのようなことを述べている。

「定とは対象(境)にたいして無心であり、八風にも動揺させられることはない。

大珠慧海は、『もしこのような定を得たら、仏位に入ることができる。』と述べている。

八風とは利益、損失、陰でそしること、陰でほめること、面前でそしること、

面前でほめること、苦しみ、楽しみである」。

趙州は二庵主をそしったり、ほめたりしてゆさぶりをかけた。

この揺さぶり(=八風)によって彼等が平然としておられるか、

動揺するかどうかを試し、彼らの悟境をチェックしたと考えられる。

二庵主もこの揺さぶり(八風)を受け止めることで逆に趙州のゆさぶりの正体を見抜いたと考えられる。

第一の庵主はこの趙州のゆさぶりに動揺した様子を見せたのに対し、

第二の庵主は趙州のゆさぶりに対し少しも動揺せず、冷平然と受け止め、趙州のゆさぶりの正体を見抜いたと考えられる。

このような二庵主の対応の違いを見て、、趙州は一人はけなし(否定し)、もう一人は褒めたと考えることができる。

岩波無門関p.63~65

本則:

瑞巌彦(ずいがんげん)和尚、

毎日自ら「主人公」

と喚び、復(ま)た自ら応諾す。

乃(すなわ)ち云く、

「惺惺着(せいせいじゃく)、諾。

他時異日、人の瞞を受くること莫れ。諾諾」。

評唱:

瑞巌老子、自ら買い自ら売って許多の神頭鬼面を弄出す。

何が故ぞ。ニイ(にい)。

一箇の喚ぶ底、一箇の応ずる底。

一箇の惺惺底、一箇の人の瞞を受けざる底。

認着すれば依前として還って不是。

若し他に倣わば、惣に是れ野狐の見解ならん。

頌:

学道の人、真を識らざるは、

只だ従前より識神を認めるが為なり。

無量劫来生死(むりょうごうらいしょうじ)の本、

痴人(ちじん)喚んで本来人(ほんらいにん)と作す。

注:

瑞巌彦(ずいがんげん)和尚:瑞巌師彦(生没年不詳)。唐代の禅者。

法系:石頭希遷 →天皇道悟 →龍潭崇信 →徳山宣鑑→巌頭全カツ →瑞巌師彦

生没年は不明。巌頭の遷化が887年だから、その前後に生きた人だと考えられる。

惺惺着(せいせいじゃく):目が覚めてはっきりしていること。

ニイ(にい):それ。ほら。

認着:容認。

野狐の見解:間違った考え。

識神(しきしん):意識のこと。分別意識脳(大脳新皮質を主とした上層脳、理知脳)。

本則:

瑞巌彦(ずいがんげん)和尚は毎日自分に向って

「おい主人公!」と喚びかけ、

自分で「はい」と答えた。

その後「おい、しっかりしろよ」。「はい」。

さらに、「どんな時でも他人に騙されるなよ」

と喚びかけ、自分で「はい、はい」

と応え自問自答していた。

評唱:

瑞巌和尚は、自作自演の胡散臭い一人芝居をしているわい。

一体彼は何が言いたいのだろう。

さあここだぞ。

一人は喚ぶ者、一人は応える者。一人ははっきりと目覚めている者、一人は騙されない者。

しかし、この内どの一人を容認してもダメだ。

そうだと言って若し瑞巌和尚のまねでもしたら、それこそ野狐禅に陥るだろう。

頌:

参禅修行者が真実を識らないのは、分別意識に惑わされるためである。

過去から積もった人生の苦の本である分別意識(理知脳)を、

本来の面目だと誤認して「本来人」と呼んではならない。

安谷白雲老師は瑞巌彦(ずいがんげん)和尚が毎日「主人公」と喚んで参じた「主人公」は

我々が常識的に考える自我ではないとされる。

この解釈の方が分かり易い。

我々が常識的に考える自我の主体は大脳新皮質を中心とする上層脳(理知脳)である。

これに対し、

禅で考える「主人公(=本来の面目)」は下層脳(脳幹+大脳辺縁系)を主体とする脳だと考えられる。

禅では大脳新皮質を中心とする上層脳(理知脳)は分別意識と煩悩(ストレス)の根源であるとして否定的に考える。

瑞巌彦(ずいがんげん)和尚は悟りの智慧である「無分別智」に参じ

それをより深く開発するための修行をしていたと考えることが出来る。

そのため本則のような自問自答をして自らを奮起させ、

坐禅修行をしていたと考えることができるだろう。

しかし、評唱や頌でも分かるように、

無門は常識的な自我の主体である大脳新皮質を中心とする上層脳を

「主人公(本来の面目)=真の自己」だと認めない。

もし、瑞巌彦和尚の真似でもすると「野狐禅」に陥るぞと我々に注意している。

これは人間の脳の進化の歴史を考えれば説明することができる。

人間の脳は哺乳動物時代は下層脳(=脳幹+大脳辺縁系)を主とする犬や猫の脳であった。

哺乳動物から人間に進化する時にその脳に新しく進化した大脳新皮質(理知脳)が付け加わり、

大脳が大きくなり、人間脳になったたと考えられている。

従って、人間に進化する前の本来の脳は哺乳動物時代の下層脳(=脳幹+大脳辺縁系)である。

本来の面目は大脳新皮質(理知脳)ではなく、

哺乳動物時代の下層脳(=脳幹+大脳辺縁系)を中心とする「古い脳」だと考えることができる。

禅で大脳新皮質を中心とする上層脳(理知脳)を本来の面目と呼ばない理由は

「脳進化の歴史」にあると考えることができる。

このように脳科学の視点を入れることで、

禅で考える「主人公(=本来の面目)とは何か」を明快に説明することができる。

岩波無門関p.66~69

本則:

徳山、一日托鉢して堂に下る。

雪峰(せっぽう)に

「者の老漢、鐘も未だ鳴らず鼓も未だ響かざるに、托鉢して甚れの処に向かってか去る」

と問われて、山、便ち方丈に回(かえ)る。

峰、巌頭に挙似す。頭云く、

「大小の徳山、未だ末後(まつご)の句を会せず」。

山、聞いて侍者をして巌頭を喚び来らしめて、問うて曰く、

「汝、老僧を肯わざるか」。

巌頭、密に其の意を啓(もら)す。

山、乃ち休し去る。

明日(みょうにち)陞座(しんぞ)、果たして尋常と同じからず。

巌頭、僧堂前に至り、掌を拊し大笑して云く、

「且(しばら)く喜び得たり老漢末後の句を会せしことを。

他後(たご)、天下の人、伊(かれ)を奈何(いかん)ともせず」。

評唱:

若し是れ末後の句ならば、巌頭、徳山、倶(とも)に未だ夢にも見ざる在り。

点検し将(も)ち来たれば好(はな)はだ一棚(ぽう)の傀儡(かいらい)に似たり。

頌:

最初の句を識得すれば、便(すなわ)ち末後の句を会す。

末後と最初と、是れ者(こ)の一句にあらず。

注:

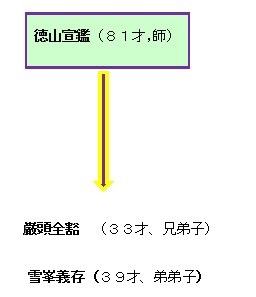

徳山(とくさん):徳山宣鑑(とくさんせんかん)(782~865)。唐代の禅者。

青原下、龍潭崇信(生没年不詳)の法嗣。

もと「周金剛」という名で呼ばれる金剛般若経の有名な研究者であったが

龍潭崇信の指導下に大悟し禅門に投じた。

棒をもって弟子を鍛えたので「徳山の棒、臨済の喝」として知られる。

法系:青原行思→石頭希遷→天皇道悟→龍潭崇信→徳山宣鑑 →雪峯義存

托鉢して堂に下る:食事の鉢を持って食堂に出てくる。

雪峰(せっぽう):雪峰義存(せっぽうぎそん)(822~908)。徳山宣鑑(とくさんせんかん)の法嗣。

挙似:過去の問答や商量の内容を他人に提示すること。

巌頭(がんとう):巌頭全カツ(がんとうぜんかつ、828~887)。唐代の禅者。徳山宣鑑の法嗣。

賊に首を切られた時、大叫一声して死んだことでも知られる。

雪峰義存の兄弟子に当たる。

大小:あれほど優れた

大小の徳山(とくさん):あれほど優れた徳山ともあろう人が、の意味。

末後の句:禅者が最後、ぎりぎり決着のところを示す一句。

禅の大悟徹底の境地を示す一句。

密(ひそか)に其の意を啓(もら)す:密に事情を申し伝える。

深い内容を秘めた上申をする。

一棚の傀儡(かいらい):傀儡は操り人形のこと。一棚は一場、一幕

本則:

ある日徳山は自分の食器を持って食道である法堂にやって来た。

弟子の雪峰が「老師さん、未だ食事の合図の鐘も太鼓も鳴っていないのに、

食器を持って何処に行くつもりですか」

と言うと、徳山はさっさと自分の部屋に帰って行った。

雪峰はこの出来事を、老師を一本やりこめたよと得意げに巌頭に話した。

巌頭は、「さすがあの徳山老師ともあろう人が、

未だ究極のところが分かっておられないようだな」

と云った。

これを聞いて徳山は侍者に巌頭を喚んで来させて聞いた、

「お前さんはわしを肯(うべな)わないのか」。

他方で、巌頭は密かに師の徳山に、考えていることを打ち明け相談した。

これを聞いた徳山は事情が分かって安心した。

翌日の徳山の説法は今迄より一段とあざやかでキリッとものであった。

説法の後、巌頭は、僧堂の前に来ると、両手を打って呵々大笑して云った、

「なんと嬉しいことじゃないか。これで老師は究極の処を悟られたわい。

今後は天下の人は誰も徳山和尚に手をだせなくなったぞ」。

評唱:

若しこんなことが究極の処だと言うならば、巌頭も徳山もまるで分かっていないと言える。

しかし、良く見るとまるで1つの人形芝居の一幕のようだ。

頌:

最初の一句が分かれば、最後の一句も分かるはずのものだ。

しかし、最後の大悟徹底と最初の悟りには深浅の差があり、同一ではない。

この公案には徳山、巌頭、雪峰の三名が登場するが、三名についての説明が何もない。

以下に説明するような伏線もあるので分かりにくい公案となっている。

まず、徳山、巌頭、雪峰の三名の関係と

この公案に登場する頃の推定年齢と三名の関係を図6に示す。

図6.三名の関係と推定年令

図6に示したように巌頭と雪峰の二人は共に徳山の弟子であった。

巌頭の弟分である雪峰の方が巌頭より年令は6歳上であった。

巌頭は雪峰より年齢は若かったが

禅の悟りでは雪峰より上であったということである。

この時点では未だ大悟徹底していなかった雪峰を

巌頭と徳山が相談協力して大悟徹底(末後の句)に導こうとする教育的な公案になっている。

雪峰は徳山老師が未だ食事の合図の鐘も太鼓も鳴っていないのに、

食器を持って法堂に行こうとしていたのを見て、

「何処に行くつもりですか」と言った。

雪峰はこれで老師から一本取ったよと得意そうに巌頭に話した。

これを聞いた巌頭が、「あの徳山老師ともあろう偉大な禅師が、

未だ究極のところが分かっておられないな(「未だ末後の句を会せず)」と云う。

この言葉はこの機会を利用して雪峰を大悟徹底させようとして巌頭が言ったのである。

徳山は侍者に巌頭を喚んで来させて、

「お前さんはわしを肯わないのか」と聞いた時、

巌頭は徳山に、この機会を利用して弟弟子の雪峰を大悟徹底させようと

考えていることを打ち明け相談したのである。

これを聞いた徳山は巌頭の教育的な深慮遠謀が分かって安心した。

翌日の徳山の説法は今迄より一段とあざやかでキリッとものであった。

これは「末後の句」というものに

注意を向けさせて雪峰を大悟徹底に導くための手段であった。

説法の後、巌頭は、僧堂の前に来ると、両手を打って呵々大笑して云った、

「なんと嬉しいことじゃないか。これで老師は究極の処(「末後の句」)を悟られたわい。

今後は天下の人は誰も徳山和尚に手をだせなくなったぞ」と云った。

これも同じ目的(雪峰を悟らせようという目的)からである。

「末後の句」という特別な悟りが別に在る訳ではない。

雪峰の悟りが浅いと分かって、

彼に「末後の句」というものが在るかのように言って注意を引き、

より一層修行に打ち込ませるため言った言葉である。

無門は評唱でこのことを「まるで1つの人形芝居の一幕のようだ」と言っている。

岩波無門関p.70~72

本則:

南泉和尚、東西の両堂の猫児を争うに因んで、泉、乃(すなわ)ち提起(ていき)して云く、

「大衆道(い)い得ば即ち救わん。道い得ずんば即ち斬却せん」。

衆対無し。泉、遂に之(こ)れを斬る。

晩に趙州外より帰る。

泉、州に挙似(こじ)す。

州、乃ち履(くつ)を脱いで頭上に安じて出ず。

泉云く、「予(なんじ)、若し在らば即ち猫児を救い得ん」。

評唱:

且(しばら)く道(い)え、趙州が草鞋を頂く意作麼生(そもさん)。

若し者裏(しゃり)に向って一転語(いってんご)下し得ば、

便ち南泉の令、虚(みだ)りに行ぜざりしことを見ん。

其れ或いは未だ然らずんば険(けん)。

頌:

趙州若し在らば、倒(さかしま)にこの令を行ぜん。

刀子(とうす)を奪却して、南泉も命を乞わん。

注:

挙似(こじ): 過去の問答や商量の内容を他の人に提示すること。

南泉(なんせん): 南泉普願(なんせんふがん、748~834)。唐代の禅者。

馬祖道一(709~788)の法嗣。

百丈懐海、西堂智蔵とともに馬祖門下の三大師の一人。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →南泉普願→趙州従シン

者裏(しゃり): ここ。そこ。

且(しばら)く道(い)え: 何はともあれ言ってみなさい。

一転語(いってんご): 一言で相手を転迷開悟させるような力がある語句。

令: もともと政府の命令や軍令のことであるが、ここでは南泉の指示・命令のこと。

倒(さかしま)に: 逆手をとって。

本則:

南泉和尚は東西の両堂の修行僧達が一匹の猫のことで争っているのに出会った。

南泉は直ちにその猫をつまみあげると、

「さあ、お前さん達この事について何とか言ってみよ。

もし、お前達が何とかうまく言うことができたらこの猫を助けてあげよう。

しかし、もしうまく言うことができなかったらこの猫を切り捨ててしまうぞ」と言った。

しかし、誰も応える者がいなかった。

南泉和尚は遂に猫を切り捨ててしまった。

その日の夕方に高弟の趙州が外出より帰って来た。

南泉は、趙州に今日の出来事を語って聞かせた。

これを聞いた趙州は履いていた草鞋を脱ぐと頭の上にチョコンと載せて出て行った。

これを見た南泉は言った、「もしお前が居たならば猫の命は救うことができたのに」。

評唱:

何はともあれ、趙州が何故頭の上に草鞋を載せたか意味が分かるだろうか。

もし、この処をはっきりさせるような一語を吐くことができれば、

南泉の酷い仕打ちもまんざら無駄ではなかったと分かるだろう。

もし、それができないなら危ういぞ。

頌:

もし、趙州がその場に居たならば、立場が逆転していただろう。

刀を奪い取られては、さすがの南泉和尚も命乞いをするしかなかっただろうよ。

この公案はあいまいである。

一つは「東西の両堂の修行僧達が一匹の猫のことで争っている」と述べているが

猫について何をどのように争っているのか全く分からないことである。

二つは南泉が「さあ、お前さん達この事について何とか言ってみよ。」

と修行僧達に問題を提起するが『この事』とはどういう問題なのかの意味がはっきりしないことである。

禅の公案にはこの種のあいまいさが常に付きまとう。論理的でないところがある。

井上秀夫氏は「碧巌録新講話」の中で「東西の両堂の雲水達が猫の所有権を争っていたのだ」

と考えておられる。

これに対し安谷白雲老師は禅堂で猫を飼うことはできない。

座禅堂は坐禅修行の道場で、各人に畳1枚の場所しかないし食べ物はない。

従って猫を飼うような余地はないと井上説を否定しておられる。

さらに南泉が「さあ、お前さん達この事について何とか言ってみよ。」という問いについても、

南泉は「猫に仏性があるか無いか、仏性とは何かという問題について

何か禅の立場から気の効いた事を言ってみよ」

と問題を提起したのだとされている。

更に、「泉、遂に之(こ)れを斬る」とは南泉が本物の猫を本当に切ったのではないとされる。

猫とは「分別妄想」のことで分別妄想を斬ったと解釈するのである。

確かに本物の猫を斬ることはできないと思われる。

猫は斬られようとすると生命の危機を敏感に察知することができる。

それを察すや否や、鋭い爪でひっかいたり、噛み付いて南泉から逃げるだろう。

必死で抵抗する猫をよほどの剣の達人で無い限り、手に持ったままで斬ることはできないだろう。

そう考えると、南泉は本物の猫を本当に切ったのではなく、猫とは「分別妄想」を表わし、

分別妄想を斬ったという解釈が説得力を持つ。

さらに仏教の「不殺生戒」からも殺生は禁止される。

「不殺生戒」を犯してまで、猫を殺す理由はない。

安谷説はちょっと自由すぎる解釈のようだが面白い。

以下、安谷説に従ってこの公案を考えよう。

本則の一番大事な点は無門が寸評でも言っているように趙州の答えである。

「南泉は外出より帰って来た趙州に今日の出来事を語って聞かせると、

趙州は履いていた草鞋を脱ぐと頭の上にチョコンと載せて出て行った」という場面である。

趙州は無言で草鞋を脱ぎ頭に載せ出て行った。

この所作に理屈を越えた「無心」や「無分別智」を表わし、南泉に答えているのである。

既に見たように、仏の智慧とされる「無分別智」は

下層脳(=脳幹+大脳辺縁系)を中心とする知恵である。

そこでは大脳新皮質から生じる理性や知性の役割は小さい。

趙州は無言で草鞋を脱ぎ頭に載せ出て行くという分別や理屈を越えた所作でそれを示したのだ

と考えることができるだろう。

仏教では普通我々が住んでいる世界は曇った鏡のような世界だと言う。

悟りの状態では空の状態に帰る。

空の状態は妙有であり、妙有が空である。

ここで言う<空>は無分別の下層脳(無意識脳)から生まれる無意識だと考えることができる。

これは分別と論理の世界(大脳前頭葉の働きより生まれる理知の世界)以外に

中間物がない直感の世界があると気付いたことだと思われる。

著書「禅問答と悟り」において、鈴木大拙博士は

「悟りの端的は無分別の分別である。

普通の論理では分別だけで無分別を見ない。

悟りでは無分別を見る。そしてその無分別のうちに分別を入れる。

分別が無分別と別ではなく一つになる。

ここに悟りの論理が建立される。」と述べている。

この文章は難解である。

しかし、分別を上層脳(大脳前頭葉)の分別意識に、

無分別を下層脳(脳幹と大脳辺縁系中心の無意識脳)に

置き換えて考えれば分かり易くなる、

「悟りの端的は下層脳(無意識脳)を中心とした分別である。

普通の状態では分別脳である上層脳(大脳新皮質=理知の脳)が活躍して、

下層脳(無分別)は隠れている。

しかし、悟りの世界では下層脳が活性化し、分別意識の上層脳(大脳前頭葉)と一つになって働く。

これが「無分別智」だと考えることができるだろう。

これを図7に図示する。

図7.分別智と無分別

南泉普願は荷沢神会以来の「知」の哲学に残る分別(理屈や理知)を捨て、徹底した無心・無分別を目指した人である。

南泉普願は「異類中行」の思想で知られる。

異類とは人間ではない「犬、猫、狸、牛」などの動物のことである。

彼はそのような動物の生き方に目を向け、「ずばり異類になって来い」と要求した。

そのような動物は無心・無分別に行動するだけである。

南泉は犬や猫の生き様に「無分別智」を見たと考えられる。

彼の高弟である趙州が草鞋を脱ぐと頭の上にチョコンと載せて出て行ったのは、

師の心と「無分別智」が分かっていたからに違いない。

「頌」では趙州の「無分別智」を称賛している。

なお、第40則「テキ倒浄瓶」はこの公案と関係深い。

岩波無門関p.73~77

本則:

雲門、因みに洞山の参ずる次で、門、問うて曰く、

「近離(きんり)甚れの処ぞ?」。

山曰く、「査渡(さと)」。

門、曰く、「夏、甚(いず)れの処にか在る?」。

山曰く、「湖南の報慈(ほうず)」。

門、曰く、「幾時か彼(かしこ)を離る?」。

山曰く、「八月二十五」。

門、曰く、「汝に三頓(とん)の棒を放(ゆる)す」。

山、明日に至って却って上って問訊(もんじん)す。

「昨日、和尚三頓(とん)の棒を放(ゆる)すことを蒙る。

知らず、過甚麼(とがいずれ)の処にか在る?」。

門曰く、「飯袋子(はんたいす)、江西湖南便(すなわ)ち恁麼(いんも)にし去るか?」。

山、此(ここ)に於いて大悟す。

評唱:

雲門、当時(そのかみ)、便(すなわ)ち本分の草料(そうりょう)を与えて、

洞山をして別に生機(さんき)の一路あって、

家門をして寂寥(せきりょう)を致さざらしむ。

一夜是非海裏(かいり)に在って著倒し、直(じき)に天明を待って再来するや、

又た他(かれ)の与(ため)に注破す。

洞山直下に悟り去るも、未だ是れ性燥(しょうそう)ならず。

且く諸人に問う、洞山頓(とん)の棒、喫すべきか喫すべからざるか。

喫すべしと道(い)わば、草木叢)林(そうりん)皆棒を喫すべし。

喫すべからずと道(い)わば、雲門又た誑語(おうご)を成す。

者裏(しゃり)に向って明め得ば、方(まさ)に洞山の与(ため)に一口の気を出さん。

頌:

獅子、児を救う迷子(めいし)の訣、前(すす)まんと擬して跳躍して早く翻身(ほんしん)す。

端(はし)無く再び叙(の)ぶ当頭著、前箭(ぜんせん)は猶(な)お軽く、後箭は深し。

注:

雲門: 雲門文偃(うんもんぶんえん、864~941)。唐代の禅者。

雪峰義存(822~908)の法嗣で雲門宗の始祖。

法系:青原行思→石頭希遷→→天皇道悟→

龍潭崇信→徳山宣鑑 →雪峯義存→ 雲門文偃→ 洞山守初

洞山(とうざん): 洞山守初(とうざんしゅそ、910~990)。雲門文偃の法嗣。

曹洞宗の始祖洞山良价とは別人。

三頓(とん)の棒を放(ゆる)す: 三頓(とん)の棒(六十棒)を食らわせたいが、

その値打ちもないので許す。

飯袋子(はんたいす):飯を詰め込んだ袋。能のない人間だと罵る言葉。

草料: まぐさ、食料のこと。

著倒(ちゃくとう): 押し倒すこと。

注破す: 親切丁寧に指導する。

江西湖南: 略して江湖とも言う。

唐代の中国で禅の盛んであった地方。転じて天下の意味になる。

性燥: 火がつきやすい。気が短い。利発であること。

生機(さんき): 生き生きしたハタラキ。

一口の気を出す: うっぷんを晴らす。はらいせをする。

獅子、児を救う迷子の訣: 獅子は児を教育するために崖から突き落とすという。

その教育法こそは迷っている子(洞山)を救うための秘訣である。

当頭著(とうとうじゃく): 当頭はまっこうに、真っ正面に。著は命中すること。

したがって、真っ正面に命中すること。

本則:

洞山が独参した時、雲門は、

「そなたは一体何処から来たのか?」と聞いた。

洞山は、「査渡(さと)から来ました」と言った。

雲門はさらに、「この夏安居はどこで過ごしたのか?」

と聞くと、洞山は、「湖南の報慈(ほうず)寺です」と答えた。

雲門が、「幾時そこを出てきたのか?」と聞くと、

洞山は、「八月二十五日です」と答えた。

雲門は、「お前のような奴には六十棒を食らわしてやりたいところだがその価値もない」と言った。

洞山は何故そう言われたのかちっとも分からなかった。

まんじりともせず夜を過し、

翌日の朝を待って、雲門の部屋に行って尋ねた、

「昨日、和尚さんは「『六十棒を食らわしてやりたいところだがその価値もない』と言われました。

一体私のどこが間違っているのでしょうか?」。

すると雲門は言った、「このごくつぶし野郎め、江西だの湖南だのと、

一体お前さんは何を探してうろついておったのじゃ?」。

洞山はその途端大悟した。

評唱:

雲門はその時、本物の馬草を与えて洞山を生き返らせ、洞山の一門を救ってやった。

洞山は雲門の言葉に一夜まんじりとせずに考え悩んだ。

そのあげく、洞山が夜が明けるのを待って再びやって来ると、

雲門は今度は親切丁寧に指導したものだ。

たとえ、洞山が雲門の親切な指導の下に悟ったにしても、彼が利発だったとは言えないだろう。

そこで諸君に聞きたい

。洞山はあの時六十棒を食らった方が良かったのか、あるいは食らうべきでなかったのか。

もし、食らった方が良かったとするならば、世界中の修行者は皆棒を食らうことになろうし、

食らうべきでなかったと言うならば、雲門の方が間違っていたことになる。

ここを明らかにすれば、洞山のためにも雲門和尚に一矢をむくいて気を晴らすことができるだろう。

頌:

獅子はその児を谷底に突き落として育てると言われる。

その育て方は迷っている子を導くための秘訣である。

獅子児は前へ進もうとして跳躍してその身を翻した。

はしなくも雲門が投げかけた再度の矢は洞山にまっこうから命中している。

第一の矢は軽いが、第二の矢は軽グサリと深い。

「お前さんには六十棒を食らわしてやりたいところだがその価値もないわい」

と雲門が言った第一の矢(前箭)はまだ軽かったため、

洞山に翻身(ほんしん)の勢いを生まなかった。

そこで、雲門は止むをえず奥の手を出して、

「このごくつぶし野郎め、江西だの湖南だのと、

一体お前さんは何を探してうろついておったのじゃ?」と言った。

この第二の矢(後箭)は深く洞山を射抜き、洞山は悟った。

この公案を分かるためのキーポイントは雲門の問い

「そなたは一体何処から来たのか?」

という問いの意味である。

これは借事問(しゃくじもん)である。

借事問は禅問答の一つの様式である。

この公案を理解するため、まず借事問とは何かを勉強しよう。

禅問答において独特の表現で自己本来の面目や仏性を表わすことが多い。

碧巌録の第21則に「智門蓮花荷葉」という公案がある

僧、智門に問う、「蓮華、未だ水を出でざる時如何ん?。」智門云く、「蓮華」。

僧云く、「水を出でてのち如何ん。」門云く、「荷葉」。

この禅問答において蓮華とは本来仏としての仏性や仏を表わしている。

(「碧巌録」第21則を参照)。

蓮華を仏性や仏に喩えているのである。このようなタイプの問答を借事問(しゃくじもん)と言う。

南嶽懐譲には「説似一物即不中(せつじいちもつそくふちゅう)」という有名な言葉がある

「六祖檀経」には懐譲と慧能の問答が出ている。

慧能「どこからきたのか?」

懐譲「嵩山から来ました。」

慧能は南嶽懐譲に「こうして来るものは何だ?何者がこのように来たのか?」と聞いた。

この慧能の「どこからきたのか?」という問いは場所を聞いているのではなく、

場所になぞらえて、「本来の自己とは何か?」ということを聞いているのである。

しかし、懐譲はこの問いに答えることができなかった。

その後懐譲は8年の修行によって慧能の問いの意味が分かった。

そこで慧能に再び会いに行った。

懐譲「私は以前和尚(慧能)の問いに答えることができませんでしたが、

その後の修行で悟るところがありました。」

慧能「何が分かったというのだ?」

懐譲「説似一物即不中

(説似すれども一物として中(あた)らず、何かと言えばもう的を外れているという意味)」

慧能「それには修行による証明が必要なのか?」

懐譲「修行による証明が必要ないとはいいません。

しかし、心が汚染されていてはこのように答えることはできません。」

慧能「ただこの不汚染の境地は諸仏が護念する所である。

お前はこの不汚染の境地に居る。私もそれと同じだ」と懐譲の境地を褒めた。

懐譲はこの慧能の言葉を聞いて豁然と契会した。

懐譲はその後慧能の下で15年間修行し、大悟した。

懐譲は修行が終わった後慧能の下を辞して南嶽山に入り禅宗を大いに盛んにした。

懐譲の<説似一物即不中(せつじいちもつそくふちゅう)>の言葉は有名である。

坐禅修業で南嶽懐譲が見たものは下層脳(脳幹+大脳辺縁系)を中心とする脳だと考えるとよく理解できる。

上の懐譲と慧能の問答において慧能が「どこからきたのか?」と質問すると

懐譲は「嵩山から来ました。」と答えた。

この答えに慧能は満足せずさらに南嶽懐譲に

「こうして来るものは何だ?何者がこのように来たのか?」

と聞いている。

この例で示した慧能の「どこからきたのか?」という質問は場所を聞いているのではない。

「あなたの本来の自己とは何か?」と聞いているのである。

これも本来の自己を場所になぞらえた借事問である。

この懐譲と慧能の問答を考慮に入れて第15則「洞山三頓」を考えよう。

雲門が「そなたは一体何処から来たのか?」と洞山に聞いた質問は借事問である。

雲門は洞山に「あなたの本来の自己とは何か?」と聞いているのである。

しかし、洞山は鈍くてこの質問の真意に気付かない。

彼は、「査渡から来ました」とか

「湖南の報慈寺です」とか「八月二十五日です」とか答える。

雲門の質問の真意が分からずトンチンカンな答えばかりをした。

そこで雲門は、「お前のような奴には六十棒を食らわしてやりたいところだがその価値もない」

と言ったのである。

洞山は禅門にいて修行しながら禅の修行目的が何であるか全く分かっていない。

雲門の室に入って独参しながら「査渡から来ました」

と場所とか「湖南の報慈寺です」

と寺院の名前で答え、世俗の雑談のような話をしている。

入室して師の前に独参した時、

禅の第一義や仏法の本質について問答をするのが当たり前のことである。

雲門の部屋に入って独参しながら、洞山はそのことに全く気づいていない。

的外れの問答をして貴重な時間をつぶしている。

洞山は素直であるが鈍い。

そこで雲門は、「お前のような奴には六十棒を食らわしてやりたいところだがその価値もない」

と言ったのである。

しかし、鈍い洞山は何故そう言われたのか少しも分からなかった。

なぜ、叱られたか分からず、

何故あんなことを言われたのかとまんじりともせず考え一夜を明かした。

そして、朝を待って、雲門の部屋に行って、

「昨日、和尚さんは『お前に六十棒を食らわしてやりたいところだがその価値もない』

と言われました。

一体私のどこが間違っていたのでしょうか?」と尋ねたのである。

すると雲門は、「このごくつぶし野郎め、江西だの湖南だのと、

一体お前さんは何を探してうろついておったのじゃ?」と言った。

この時 洞山は雲門の真意が初めてわかり、大悟した。

雲門の部屋に行って、「一体私のどこが間違っているのでしょうか?」

と素直に尋ねる純朴な洞山に対し雲門は禅の目的や懐譲と慧能の借事問などについて

懇切丁寧に指導したと思われる。

この結果洞山は雲門の質問の真意と自分のうかつさにも気付き心から反省したと思われる。

その結果、大悟したと考えられる。

岩波無門関p.78~81

本則:

雲門曰く、「世界恁麼(いんも)に広闊たり。甚(なん)に因(よ)ってか鐘声裏に向って七条を披(き)る」。

評唱:

大凡(おおよ)そ参禅学道、切に忌(い)む、声に随い色を遂(お)うことを。

縦使(たとい)い聞声悟道(もんしょうごどう)、

見色明心(けんしきみょうしん)なるも也(ま)た是れ尋常なり。

殊に知らず、衲僧家(のうそうけ)、声に騎(の)り色を蓋(おお)い、

頭頭上(ずずじょう)に明らかに、著著上(じゃくじゃくじょう)に妙(みょう)なることを。

是くの如くなりと然(いえ)雖(ど)も、

且く道え、声、耳畔(じはん)に来たるか、耳、声辺(しょうへん)に往くか。

たとい響と寂と並び忘ずるも、此に到って 如何(いかん)んが話会(わえ)せん。

若し耳を将(も)って聴かば応(まさ)に会し難かるべし。

眼処(げんしょ)に声を聞いて、方(まさ)に始めて親し。

頌:

会するときんば、事、同一家。会せざるときは、事、万別千差(ばんべつせんしゃ)。

会せざるときも、事、同一家。会するときんば、事、万別千差(ばんべつせんしゃ)。

注:

雲門: 雲門文偃(うんもんぶんえん、864~941)。唐代の禅者。

雪峰義存(822~908)の法嗣で雲門宗の始祖。

法系:青原行思→石頭希遷→→天皇道悟→龍潭崇信→徳山宣鑑 →雪峯義存→ 雲門文偃

七条: 三衣のうちの中衣で鬱多羅僧ともいう。公式の場に出頭する時に著ける袈裟。

声に随い色を遂(お)う:声とか色とかの外界の感覚的世界に振り回される。

聞声悟道(もんしょうどう)、見色明心(けんしきみょうしん):霊雲和尚は桃の花を見て悟ったし、

香厳和尚は小石が竹に当たった音を聞いて悟った。

ブッダは暁の明星を見て悟った。様々な機縁によって悟ること。

声に随い色を遂(お)う:声とか色とかの外界の感覚的世界に振り回される。

衲僧家(のうそうけ):禅者の世界を自負していう言葉。

、声に騎(の)り色を蓋(おお)い:外界の対象を自己が主体的に使うこと。

頭頭上(ずずじょう)に: 一つ一つに於いて。

著著上(じゃくじゃくじょう)に: 一手一手に順を追って。囲碁の一手である一著から来た言葉。

声、耳畔(じはん)に来たるか、耳、声辺(しょうへん)に往くか:

声が耳に来るのだろうか、あるいは耳が声の方に往くのだろうか。「楞厳経」卷三にある言葉。

本則:

雲門禅師は云った、「自己を取り巻く世界はこのように広々と果てしない。

なのに、お前さん達は鐘が鳴るとどうして行儀よく袈裟を披(き)るのか?」。

評唱:

そもそも、禅に参じ仏法を学ぶ者にとって、

周りの音や形に心を奪われるのが一番良くないことだ。

なるほど、「聞声悟道(もんしょうどう)、見色明心(けんしきみょうしん)」

ということもあるが、そんなことなどは誰にでもあることだ。

しかし、禅者を自負する者でさえ、外からの声に跨り、形あるものを受け止めて、

それぞれを主体的にハッキリしっかりと見聴きし、

妙なる関係を持つことの大切さを知らないようだ。

ところで、そうであるにせよ、声が耳に来るのだろうか、

あるいは耳が声の辺りに行くのだろうか。

たとい音響と静寂をともに超えた境地を得ている者でも

問題はこの処をどう説明するかである。

もし、耳で声を聴くようではこの処は分からないだろう。

眼の本(眼処)で声を聴いてこそ、始めてはっきりと分かるだろう。

頌:

分かってしまえば事象は全て同一の家から出ている。

分からない時にも事象は千差万別だが同一の家から出ている。

たとえ分かってしまっても事象は千差万別だ。

この公案の本則は簡単だが、無門の評唱と頌が詳しけれども分かりにくい。

この公案は科学的合理的に考えると以下に示すように簡単明瞭に説明できる。

雲門の「自己を取り巻く世界はこのように広々と果てしない。

なのに、お前さん達は鐘が鳴るとどうして行儀よく袈裟を披(き)るのか?」

という質問に対して現代人は、それは条件反射ですよと一言で答えるだろう。

ここで「条件反射」について復習しよう。

「条件反射」とは動物において、訓練や経験によって後天的に獲得される反射行動のことである。

「条件反射」はソ連の生理学者イワン・パブロフ(1849~1936)によって発見され、

パブロフの犬の実験で有名である。

パブロフの犬の実験とは次ぎのようなものである。

1. 犬にメトロノーム(あるいはベル)の音を聞かせる。

2. 犬に餌を与える。この時、犬は餌を食べながら唾液を出す。

3. これを繰り返す。(上記の二つのプロセスを条件付けという)

4. すると犬はメトロノーム(あるいはベル)の音を聞いただけで唾液を出すようになる。

パブロフの犬の唾液分泌の条件付けは長い間、

哺乳類などの高等生物のみに起こると考えられていたが、

2006年東北大学の研究によりゴキブリにも起こることが分かった。

パブロフの犬の実験になぞらえて本公案「鐘声七条」の場合を考えると次のようになるだろう。

1. 僧に鐘声を聞かせる。

2.僧に七条の袈裟を着させる。そして儀式の場に出頭させる。

3.これを繰り返す。(上記の二つのプロセスが条件付けになる)

4.すると僧は鐘声を聞いただけで七条の袈裟を着て儀式の場に出頭するようになる。

ある特定の鐘声を聞いたら、

直ちに七条の袈裟を着て儀式の場に出頭することは僧の脳にインプットされている。

いわば条件付けに相当する。

この条件付けは僧の脳に記憶される。

彼は「ある特定の鐘声を聞いたら七条の袈裟を着て儀式の場に出頭しなければならない」

と考え条件付けされるのである。

そのため僧は特定の鐘声を聞いたら七条の袈裟を着て儀式の場に出頭するのである。

我々の生活に於いてもこれに類似したことは起きる。

例えば、親しい人が死亡した場合、黒い葬儀用の背広と黒いネクタイを締め、

香典を持って葬儀に参列する。

唐代には心の座は心臓にあるとされ、脳の機能も分かっていなかった。

そのため、本則のような雲門の質問が出たのであろう。

そう考えれば「評唱」も分かりやすい。

「評唱」には「声が耳に来るのだろうか、あるいは耳が声の辺りに行くのだろうか?」

という疑問がある。

これは「声が耳に来る」というのが正解である。

「耳が声の辺りに行く」ことは故意に耳を音源に近づけない限りありえない。

「評唱」の最後の方で

「もし、耳で声を聴くようではこの処は分からないだろう。

眼の本(眼処)で声を聴いてこそ、始めてはっきりと分かるだろう」と謎めいた言葉で終っている。

現代では音声は空気振動の粗密波であり、空気中を秒速340mで耳に伝わることは常識である。

空気振動は耳の鼓膜を震わせ、電気信号に変換される。

この電気信号が脳に入り脳で音声として認識されるという事実を言っていると考えられる。

従って、「評唱」の眼の本(眼処)=脳だと考えれば良い。

無門は「もし、耳で声を聴くようではこの処は分からないだろう。

脳で声を聴いてこそ、始めてはっきりと分かるだろう」と言っていることが分かる。

耳や眼は音声情報や視覚情報を電気信号にする単なる変換器であり認識器官ではない。

音声や視覚情報を認識しているのは脳である。

この科学的真実を「眼の本(眼処=脳)で声を聴いてこそ、始めてはっきりと分かるだろう」

と言っていると解釈すれば「評唱」で言っていることは科学的にも正しい。

頌も分かりにくい。しかし、頌で言っていることを整理すれば次の表5のようにまとめられる。

表5. 第16則の頌の内容

| 修行僧の状態 | 世界の状況 |

|---|---|

| 悟った時 | 事象は千差万別だが同一の家から出ている |

| 未悟の時 | 事象は千差万別だが同一の家から出ている |

この表から頌は「悟っても悟らなくても事象は千差万別だが

同一の家から出ていることに変わりがない」

と言っていることが分かる。

同一の家を「真の自己」が宿っている脳だと考えれば、

頌は

我々が認識する世界の事象は千差万別で複雑極まりないが、

「その認識の根源は同じ一つの脳に帰着する。そのことは悟っても悟らなくても変わりがない。」

と言っていることが分かる。

このように第16則の頌の内容は現代の脳科学が言っていることと合致し明快である。

むしろ、これを文学的に解釈し説明することの方が困難である。

これを文学的に解釈し説明しようとすると、「不立文字」の世界になるしかないだろう。

注:

空気中での音速=340m/s。

2007年1月、カンボジアで19年前に行方不明になった少女が発見された。

発見当時27才になった女性は半分野生化して言葉は殆ど話せず、

与えられた衣服も脱いでしまったという。

この事例は教育や仕付けを通した「一種の条件付け」の重要性を示しているように思われる。

岩波無門関p.82~84

本則:

国師、三たび侍者(じしゃ)を喚ぶ。侍者三たび応諾す。

国師云く、「将(まさ)に謂(おも)えり、吾れ汝に辜負(こふ)すと。

元来却って是れ、汝吾れに辜負(こふ)す。」

評唱:

国師三喚、舌頭(ぜっとう)地に堕(お)つ。

侍者三応(さんのう)、光に和して吐出す。

国師年老い心孤にして、牛頭(ごず)を按じて草を喫せしむ。

侍者、未だ肯(あえ)て承当(じょうとう)せず。

美食も飽人のサン(さん)に中らず。

且(しばら)く道(い)え、那裏(なり)か是れ他が辜負の処ぞ。

国浄うして才子貴く、家富んで小児嬌(おご)る。

頌:

鉄枷無孔、人の担(にな)わんことを要す。累、児孫に及んで等閑ならず。

門を支え、ならびに戸を支えんと欲得(ほっ)せば、更に須らく赤脚にして刀山に上るべし。

注:

国師: 南陽慧忠国師(?~775)。六祖慧能の法嗣。

南陽(河南省)白崖山党子谷(はくがいさんとうすこく)に住んで、

四十余年間山を下りず悟後の修行した。

南方の禅を批判し教学を重んじた。

「無情説法」を初めて唱えた人としても知られる。

辜負(こぶ): 人の期待を裏切ること。せっかくのこころざしを無にすること。

舌頭地に堕つ: 余りしゃべりすぎて舌が腐って地に落ちる。語りすぎる。

和光: 「老子」の第四章に出る「和光同塵」という句によるもの。

自分の光を和らげ隠して相手と折り合うこと。

吐出: 相手に腸(はらわた)まで見せて本音を吐くこと。思わず腹をみせること。

光に和して吐出す: 自分の光を和らげるとともに、本音を吐いて相手と折り合うこと。

老子」の「和光同塵」は、

「自分の持つ才能を表に出さず、世俗の塵にまみれて生きる」という意味である。

本則の「和光吐出」とは少し意味が違う。

美食も飽人(ほうじん)のサン(さん)に中らず:

どんなご馳走が出てもも相手が満腹ではどうにもならない。

国師の慈悲に慣れすぎてかえって分からなくなる。

国浄うして才子貴く、家富んで小児嬌(おご)る:宋代のことわざ。

元代でも流行した。

両句とも国師の慈悲が過ぎて、侍者がかえって理解できないことを言っている。

鉄枷無孔: 鉄枷とは罪人に用いる鉄製の首枷のこと。

禅では仏法を譬えて孔の無い鉄枷とよぶ。

等閑: なおざりに(いいかげんに)すること。

赤脚: 裸足。

刀山: 刀輪地獄の四面に剣が逆さに立ち並んだ山があると言う。

地獄の難所。

本則:

南陽の慧忠国師が侍者を三たび喚ぶと侍者はそのつど「はい」と返事した。

国師は「なんだ、私はお前さんの悟りたいという期待に答えられない

(お前は未だ悟っていない)と思っていた。

しかし、本当はお前さんは既に立派に悟っていて、

わし(国師)の期待に答える必要はなかったのだな

(悟って貰いたいという期待を既に裏切っていたので国師の期待に答える必要はなかった)。」

と言った。

評唱:

国師は三度も侍者を喚ぶとは、語るに落ちたわい。

侍者はそのつど「はい」と返事して、

自分の腸(はらわた)まで見せてしまったよ。

国師も年取って淋しいとみえて、

わざわざ牛の頭を掴まえて牧草を食べさせるようなことをしているよ。

しかし、侍者がそれを受けて立たないのは

既に腹一杯に飽食しているのでいくらご馳走でも食べたくないのだ。

ところで、一体どこがこの侍者が背いている処だろうか。

世間では

「国が平和だと才人は高くとまり、

家が富むと子供はわがままになって親の言うことを聞かない」とよく言うが・・・。

頌:

仏法という無孔の鉄枷は努力なしに担うことはできないない。それと同じようにこの公案に参ずることも困難である。

いいかげんにすまそうなんて怠けたりすれば、

その累(わざわい)は、子孫の代までおよんで迷惑千万なことになるだろう。

それでも禅門を支えたいと思うなら、

裸足で刀の山を登るような必死の努力をしないとだめだよ。

南陽の慧忠国師は唐朝歴代の天子の師として有名な人で

六祖慧能の晩年の弟子と言われている。

この公案は慧忠国師晩年の話だと伝えられる。

ある日国師は三度続けて侍者を呼んだ。

侍者もその度に素直に返事した。

問題はそのあとの国師の言葉

「将に謂(おも)えり、吾れ汝に辜負(こふ)すと。

元来却って是れ、汝吾れに辜負(こふ)す。」である。

これをどのように解釈するかで二通りの解釈があるとされている。

それは辜負という言葉をどう解釈するかによる。

辜負とは孤負と同じで人の期待を裏切るという意味である。

二通りの解釈とは次ぎのようである。

解釈一:

国師は自分のの教え方がまずいために、

侍者の期待(悟りたいという願い)に答えられない

(侍者はなかなか悟れないのかと思っていた。

しかし、実際は侍者の方が私に負(そむ)いて一生懸命やらぬから

なかなか悟ることができないのではないか、(国師の期待に答えられないのだ)。」と言った。

この解釈では侍者は未だ悟っていないので国師の期待に答えられないという解釈である。

国師が侍者に辜負していたと考えていたが、

逆に侍者の方が国師に辜負していたという解釈である。

辜負していたのは国師だけではなく侍者もだった。

解釈二:

「なんだ、私は指導法がまずくてお前さんの悟りたいという期待に答えられない

(即ち、お前は未だ悟っていない)と思っていた。

しかし、実際は侍者は既に立派に悟っていて国師の期待に答える必要はなかった

(悟って貰いたいという国師の期待を既に裏切っていたので

国師の期待に答える必要はなかった)。」という解釈である。

この解釈では辜負していたのは侍者であり、侍者は既に悟っていたという解釈である。

この時の侍者は応真耽源禅師だとし、既に法の眼が開いていたと考えるのである。

この解釈では国師の方が侍者は未だ悟っていない

(国師は侍者の期待に答えられない)

何とかうまく指導して侍者を悟らせたいと思っていた。

しかし、侍者は既に立派に悟っていたので国師の期待など眼中になかった

(国師の悟って欲しいという期待を既に裏切っていた)という解釈である。

このように「辜負」というなじみのない言葉をどう解釈するかで違って来る。

この公案の眼目は国師が侍者を呼んだ時の応諾を

悟った者の応諾と考えるか

未悟の者の機械的義務的な応諾と考えるかにあると思われる。

解釈一では辜負していたのは国師と侍者の両方であるが、

解釈二では辜負していたのは侍者となる。

秋月竜珉氏はその著「公案」で解釈二は理屈を通そうとする「教相禅」であり、

「祖師禅」ではないと主張されている。

しかし、安谷白雲老師はその著「禅の心髄無門関」で解釈二を取っておられる。

秋月竜珉氏も安谷白雲老師も禅界では高名な方達である。

その2人が正反対の解釈をしておられるのは面白い。

それだけ曖昧な公案であることに間違いないだろう。

岩波無門関p.85~86

本則:

洞山和尚、因みに僧問う、「如何なるか是れ仏?」

山曰く、「麻三斤」。

評唱:

洞山老人、些(さ)の蚌蛤(ぼうごう)の禅に参得して、

わずかに両片を開いて肝腸(かんちょう)を露出す。

是の如くなりと然(い)雖(えど)も、且(しばら)く道(い)え、

甚(いず)れの処に向かってか洞山を見ん。

頌:

突出す麻三斤、言親しくして意更に親し。

来たって是非を説く者は、便ち是れ是非の人。

注:

洞山(とうざん)和尚: 洞山守初(とうざんしゅそ、910~990)。雲門文偃の法嗣。

曹洞宗の始祖洞山良价とは別人。

法系:青原行思→石頭希遷→→天皇道悟→龍潭崇信→徳山宣鑑 →

雪峯義存→ 雲門文偃→ 洞山守初

麻三斤: 衣一肩(けん)が作れる麻糸を言う。

蚌蛤(ぼうごう)の禅: 蛤が口を開いて腸を見せるように、

洞山が僧に自己の全てを見せてしまったことを

無門はまるで「蚌蛤(ぼうごう)の禅」だと表現した。

蚌(ぼう)はどぶ貝のこと。

是非を説く者: 是非善悪を説く人。

是非の人: 是非善悪の相対的世界に陥っている人。

是非を説く者は、便ち是れ是非の人: 是非善悪をあれこれ説く人は

是非善悪の相対的世界に陥っている人だ。

本則:

洞山和尚はある時、一人の僧に

「仏とはどのようなものですか?」と聞かれた。

洞山和尚は「おお、麻の目方が三斤」と答えた。

評唱:

洞山爺さんはどうやら、蚌蛤(どぶ貝・はまぐり)禅を会得したようだな。

ちょっとだけ口を開いたと思ったら腸(はらわた)まで全部さらけ出してしまった。

そうは言うものの諸君は何処に洞山が露出した腸(はらわた)を見たのか。

さあ、言ってもらいたい。

頌:

洞山が言った「麻三斤」の一句は親しみ易いしその意味も分かりやすいものだ。

しかし、これについてあれこれ分別して理屈を言う人は是非善悪の相対的世界に陥っていて、

その本質が分かっていない。

この有名な問答に関係して『荘子』知北遊篇に同様な問答がある。

東郭子が荘子に尋ねた。

「道と呼ばれるものは、どこにあろうか?」

荘子「在らざるところがない。」

東郭子「具体的に限定してくれ」

荘子「蟻に在る」

東郭子「何と下品な」

荘子「犬稗(いぬびえ)に在る」

荘子は「道はあまねくひろがっている。全てが道である」と言う。

このような荘子の思想と関係し影響を受けていると思われる。

洞山守初が居た湖北省襄州は有名な麻の産地だったとのことである。

この公案の問答の場面を次ぎのように考えると分かり易くなる。

「仏とはどのようなものですか?」という質問は

洞山が庫裡で麻の目方を量っていた時だと考えるのである。

この時洞山は僧の質問に対し、ごく自然に「おお、麻の目方がは三斤だ」と答えた。

如来(仏)とは来る如く、ありのままを如来(仏)という。

洞山は僧が「仏とは何か?」という質問を「如来(ありのまま)とは何か?」という質問と受け取った。

そこで、「おお、麻の目方は三斤だ」とありのままに答えたのである。