以上のことをまとめると、悟りの体験を得るための必要条件は次のようになるだろう。

1.

坐禅修行を通して脳が脳幹(下層脳)から浄化し健康になっている。

2.

公案禅の場合、公案(問題)などに集中して「真の自己とは何か?本来の面目とは何か?」

という問題を持続的に追及し問題意識が高まっている。

特に無字の公案では打成一片となった問題意識は「大疑」や「疑団」と呼ばれる状態まで高まることが分かっている。

つまり、悟りに向けた強い願いや問題意識を持ち、問題に集中した時には、脳は常にこの問題を考えるようになる。

脳の中では無意識のうちに問題に対する解答が自然に熟成し用意されるまでになる。

そうなると、ちょっとしたきっかけで、悟りの体験をするのである

我々の日常生活においても似た経験をすることがある。

道路を歩いていてある人に出会った時、「あっ、これだ!」とか「 アッ、このことだ!」

とふと気づくことがある。

ふとした機会に「あっ、これだ!」と解答に気付くのである。

「大疑」や「疑団」と呼ばれるような状態の下、音や痛みなど

五感を通した刺激が五官から脳に到達した時、

脳は自身をはっきりと体験し(脳が脳自身を自覚すると)問題が一気に解決する。

これが「自己本来の面目(=真の自己)」を見た悟りの経験(見性)だと言えるのではないだろうか。

公案禅の場合公案(問題)に集中して坐禅修行に専念すると

問題意識が高まって<大疑>と言う特殊な心理状態に至ると良く言われる。

鈴木大拙博士はその著「禅問答と悟り」において<大疑>について次ぎのように説明している。

「悟りの体験をする前には高度の心的集中がなければならない。

悟りに出るまでは、心の鏡というか、意識の野というか、

それが徹底的に払拭され何ら雑念の塵がかからないようになる。

この清浄の状態が初めは意識に出てくる。

しかし、一旦清浄の境界が出てくるとそれが自分の力ではどうしようもないような状態になる。

その時の心持は、たとえて言うと、水晶の宮殿にいるようで、

いかにも透き通って心持良く清々とした感じがする。

これがいわゆる<大疑>の状態である。」

<大疑>>の状態は悟りに至る一つの必然的心理過程とされる。

この浄洒洒(じょうしゃしゃ)の意識の鏡が破壊され、

一転機を生じる時「悟りという経験」をすると言われる。

公案禅の場合の<大疑>から

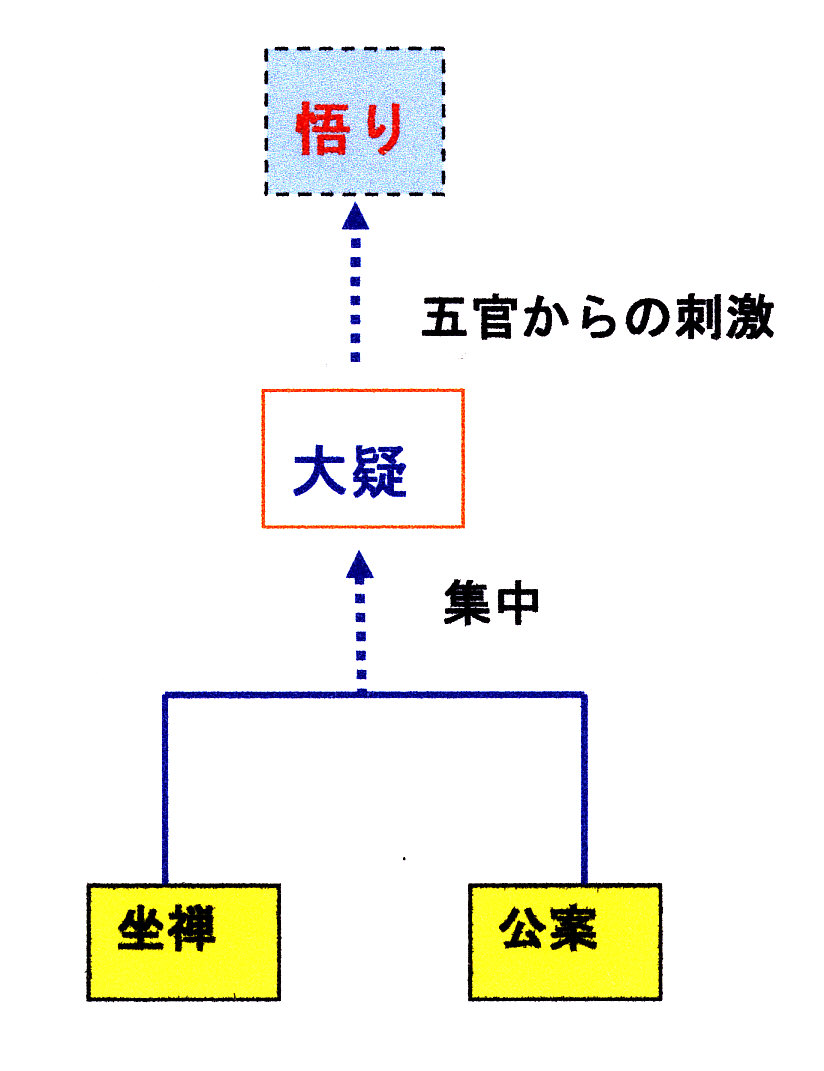

悟りの体験プロセスを分かり易く示すと図4.1のようになるだろう。

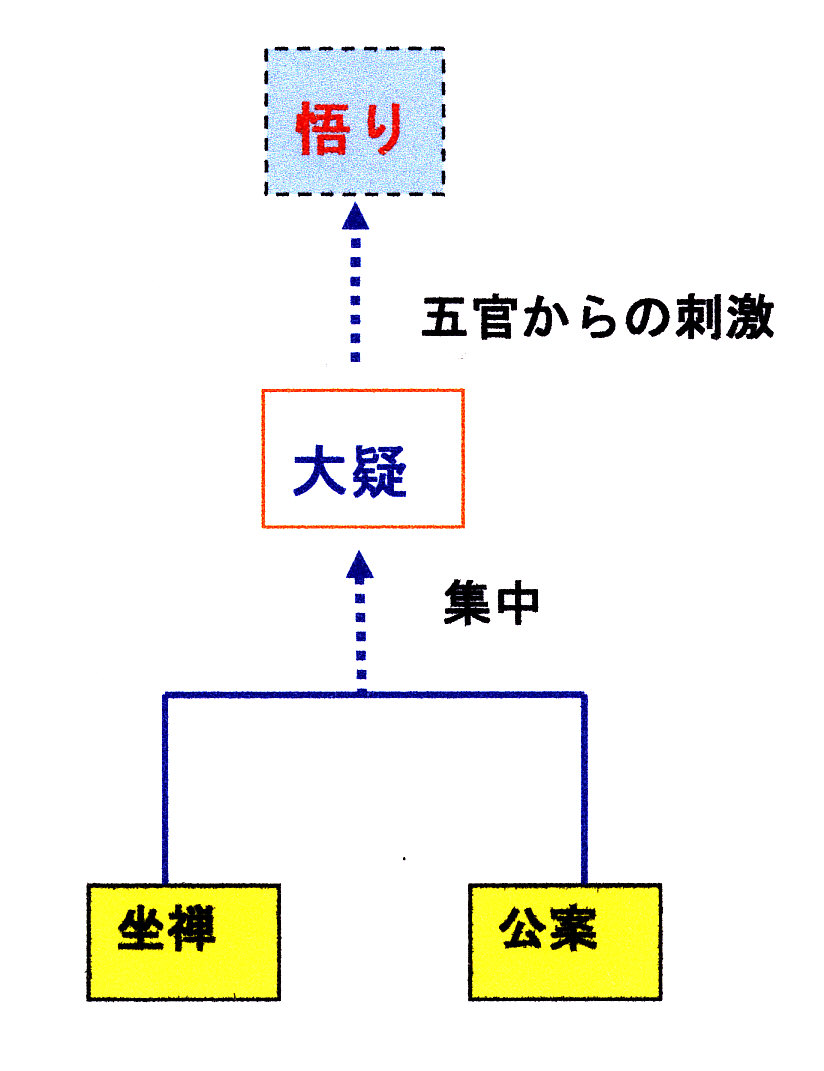

表4-1に挙げた61名63事例の悟り体験の要因を

五官・六識(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、痛覚、意識)で分類すると次の表4.2のようになる。

| 悟りの契機となった六感・六識 | 事例の数 | パーセント/% |

| 痛覚 | 11 | 17.5 |

| 聴覚 | 19 | 30.2 |

| 視覚 | 11 | 17.5 |

| 嗅覚 | 2 | 3.2 |

| 意識 | 20 | 31.7 |

| 味覚 | 0 | 0 |

| 合計 | 63 | 100.1 |

表4.2を見れば悟りの原因となった感覚としては意識を通じたものが一番多く32%近くもある。

次に多いのは音などの聴覚を通した悟りで30%くらいである。

黄山谷と盤珪禅師の悟りの原因となったのは花の香りである。

嗅覚を通して悟った事例は3%と少ない。

ヒトの嗅覚と嗅覚器は多くの動物に比べて退化している。

嗅覚を経て悟る例が少ないのはこの事実と関係あると思われる。

味覚は0である。

味覚はゆっくり、ぼんやり感じられる知覚であるためだと思われる。

表4.2の事例分析を円グラフにすると図4.2のようになる。

歴史的に見ると公案禅が完成するのは宋代(10世紀~13世紀)である。

それまでは無字の考案に集中し、「大疑」や、「、疑団」のような

特殊な心理状態を経て悟るようなことはあまりなかったといっても良いのではないだろうか。

しかし、参禅者が「本来の面目とは何か?」と言う問題意識を持って、それに集中することで

「大疑」や、、疑団に似た集中状態を生じる可能性は充分あるだろう。

よく「悟り」には深浅と個人差があると言われる。

これは「本来の面目」に対する問題意識と集中度の違いがその差が生んでいるのではないだろうか。

従って、公案禅以前の禅(唐代の初期禅)や公案を用いない禅に於いても

基本的な悟りへのプロセスは図4.1と変わらないと思われる。

参禅者が「本来の面目(真の自己)とは何か?」

という問題意識が集中することで「大疑」や、疑団に似た集中状態になる。

この時、脳自心が外界(六境)からの刺激で自分自身を体験自覚するのが悟りと言えるだろう。

この過程は我々が日常生活で常に経験しているが、

はっきりした問題意識や集中常態がないため、悟りを経験するようなこともない。

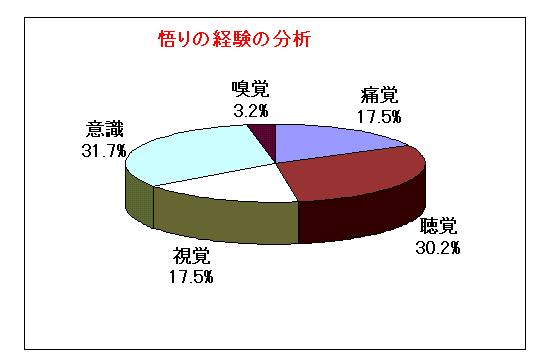

五官・六識(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、痛覚、意識)

から入る刺激によって本来の面目を自覚する悟りの体験を図4.3に示す。

この過程は我々が日常生活で常に経験しているが、

はっきりした問題意識や集中状態がないため、悟りを経験するようなこともない。

しかし、禅の悟りは我々の生きている日常の現実と離れて存在するものではない。

馬祖や趙州はこのことを「日常即道、平常心是れ道」と言っているのではないだろうか。

我が国の道元の「現成公案(げんじょうこうあん)」

(「正法眼蔵」第一巻)という言葉もこれを言っているのである。

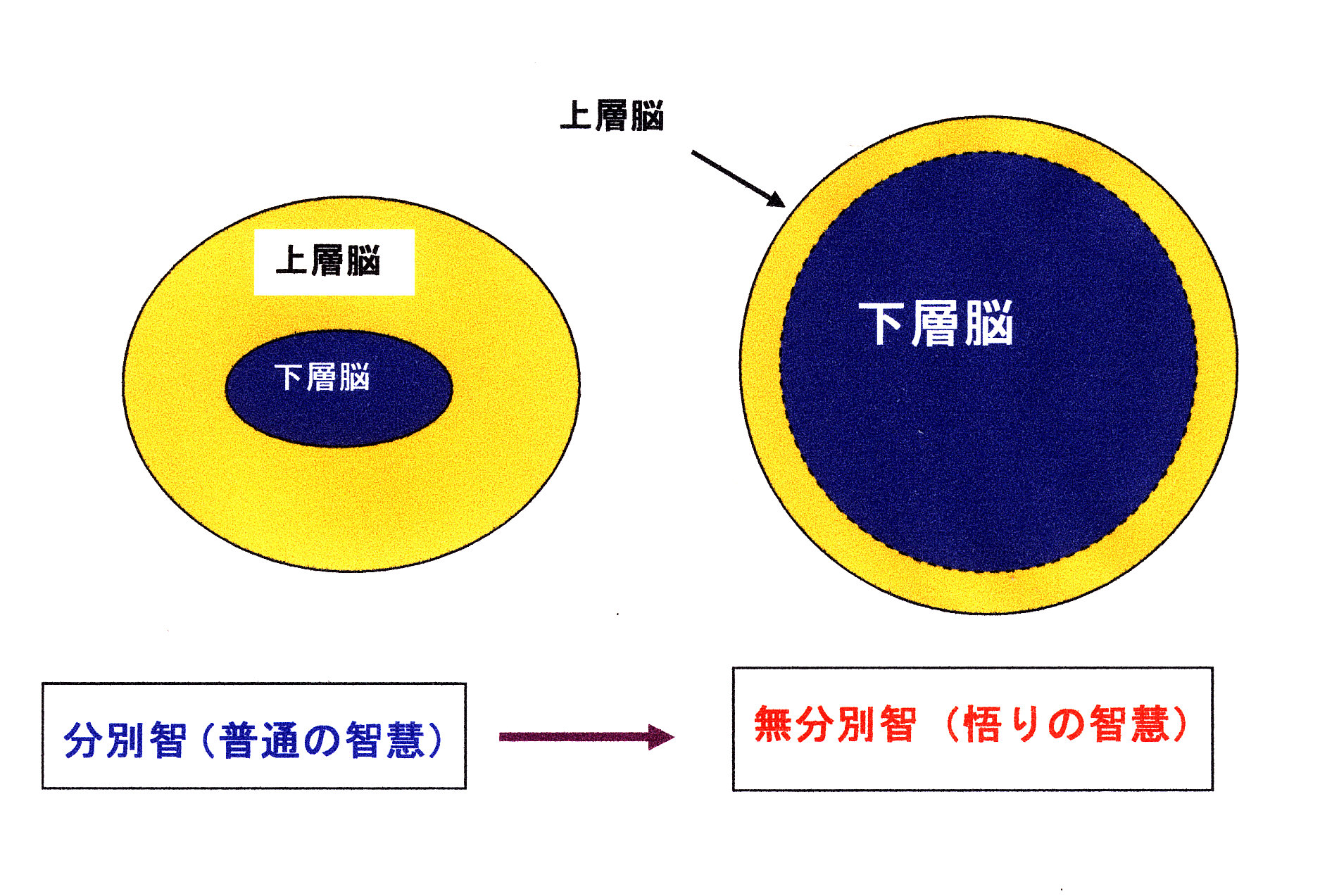

ただ、誤解してならないのは我々の日常生活では主として大脳新皮質の分別智(分別意識)を使っている。

これに対し禅の悟りに於いては脳幹などの下層脳を活性化した無分別智を使っている点である。

坐禅修行によって下層脳から上層脳(大脳新皮質)までの

全脳が活性化され健康になっている時経験できるものと思われる。

図4.3は「悟りの体験」と脳との関係を直感的に図示したものと言えるだろう。

禅では悟りの経験のきっかけととして、無門関16則(鐘声16条)に出る

「聞声悟道(もんせいごどう)」と「見色明心(けんしきみょうしん)」という言葉が有名である。

表4.2や図4.2の結果はこれとよく対応している。

また、図4.3はこの言葉の意味を科学的に良く説明するものである。

以上の考察から禅の悟りとは「脳をはっきりと体験する」こと、

本来の面目(=真の自己)とは活性化した下層脳を中心とする健康な脳のことだと結論できるだろう。

これは本来の面目=真の自己=活性化し健康になった全脳

という等式で表わすことができるだろう。

「本来の面目(脳)をはっきりと体験する」ためにはしっかりと問題意識を持つ。

それと共に下層脳を始め全脳を生き生きと健康な状態にする必要がある。

公案に真剣に取り組むことによって問題意識を深めることができる。

坐禅によって全脳は下層脳から生き生きと健康になる。

公案と坐禅は悟りのための基礎的準備だと言っても良いだろう。

禅宗では悟りの体験を見性とも言う。

自己本来の面目(本心=真の自己)を見ることである。何か対象的に見るのではない。

見るものが本心そのものである。

主体的に本心それ自体の働きそのものになって見るのである。

鈴木大拙博士はこれを「見が性で性が見だ。」と表現している。

性とは本体や本質を意味する。従って、その意味は

「見という機能を発揮している脳が本体である。その本体(脳)の働きが同時に見るという働きを生む。」

と言うことになる。

これは馬祖禅で言う<作用即性>と同じ意味である。

脳は脳自身を見ることができない。外界を見聞覚知するだけである。

その機能はよく鏡に例えられる。

鏡は外のものを映すことができるが自分自身を映すことができない。

脳の興味は常に外界にある。いわば外向きのベクトルである。

坐禅はその外向きのベクトルを反転し、内側に向け、

自己(自己の主人公である脳)自身を覚知するためにする手段(修行)である。

慧能や臨済はよく「無相、無形、無念」と言う言葉で悟りの心を表現する。

これは彼らが見た脳(下層無意識脳)のことだと思われる。

脳内での情報伝達は微小な電気信号によって行われる。

それを感知することはできない。

その事実を無相、無形と言う言葉で表現していると言えるだろう。

慧能の法嗣南嶽懐譲の「説似一物即不中(せつじいちもつそくふちゅう)」

もそのことを言っていると考えられる。

馬祖の法嗣大梅法常(752~839)は次のように説いている。

「汝等諸人、各自に心を廻して本に達せよ。其の末を追うこと莫れ。

ただ其の本を得れば、其の末自ら至る。

もし、本を識らんと欲せば、ただ自心を了ぜよ(悟れ)。

この心は元是れ一切世間と出世間との法(存在)の根本なるが故なり。

心生じる時種々の法生じ、心滅する時種々の法滅す。

心はかつ一切善悪に附かず、しかも万法を生ず。本と自ら如如たり。」

また百丈懐海は次ぎのような言葉を残している。

「 一切の語言山河大地一々宛転して自己に帰す。」

これらの言葉は外界からのあらゆる情報は自己の脳で処理され、そこから万法が生まれることを言っている。

大梅法常や百丈懐海の言葉より悟りの本体は、 図4.3に示したように、脳であると言っても良いだろう。

鈴木大拙博士(1870~1966)は今北洪川、釈宗演老師について参禅し

悟りの経験を持つ禅思想の世界的学者である。

自身の禅体験に基づいて禅を語るので説得力がある。

鈴木大拙博士は自著「禅問答と悟り」の中で悟りについて次のように述べている。

「悟った時には、意識の機構が一瞬的に転換して、

しかもその機構が以前の機構に比して頗る斬新なもので、

しかもまた今まで全く無かったものではなく、

その機構に対しては、不思議な、珍しいという心持よりも、

今まで毎日毎時見ていて、しかも知らなかったという、

或る意味でいえば、きわめて古いものであったという心持なのである。

で、よく故郷へ帰ったとか、親と出会ったとか、

もとの道を辿るとかいうような心持が言い表されている。

悟りは全く新しいものではなくして、古いものである。

それが再び認識されたということにもなる。

それで今までの意識の機構が変わると言っても、それは変わったのではなくして、

今まではその本来の機構に気が付かなかったということになるのである。

つまり見て見ず、知って知らなかったところのものであった。

それでこれを新たに生まれたとか、新たに価値づけるとかいうようなことをいうが、

しかしその実は古いものがそのままなのである。

言ってみれば、悟ったということがうそになるのである。

新しいものが見出されたというのではなくして、

古いものがそのままにある目がさめたというわけである。

目がさめたというのは、その人その人の内的経験で、

客観的の立場からいえば、悟りということそのことがきわめて無駄なことである。

こう見なくてはなるまい。」

以上の鈴木大拙博士の記述はやさしい言葉で解説しているが分かり難い。

分かり易く考えると、博士は次ぎのように言っていると解釈できるだろう。

「悟った時には、意識の機構が一瞬に転換して、

以前に比べると頗る斬新なものに感じられるが、実は今まで全く無かったものではない。

その悟った機構に対しては、不思議な、珍しいという心持よりも、

今まで毎日毎時見ていたのだか、気付かなかっただけである。

或る意味でいえば、きわめて古いものであったという心持なのである。

で、よく故郷へ帰ったとか、親と出会ったとか、

もとの道を辿るとかいうような心持が言い表されている。

悟りは全く新しいものではなくして、古いと実感されるようなものである。

それが再び認識されたということにもなる。」

このように解釈すれば鈴木博士は「悟りによって意識の機構はこれまでと同じである。

ただ従来の分別智(大脳前頭葉が働く通常の智恵)に加えて、

下層脳(無意識)が働く無分別智に気付いたところが新しい。

しかも下層脳(無意識)が働く無分別智は極めて古いものである。

人類発生以前の魚や爬虫類時代からの古い歴史(数億年の歴史)を持つ原始的な脳である。

そのため、きわめて古いものであったという心持になる。

また、故郷へ帰ったとか、親と出会ったとか、

もとの道を辿るとかいうような心持がする。」

と言っていると思われる。

このように悟りとは全く新しいものではなくして、

古く人類の動物時代から存在し今でも常に働いている下層脳(無意識)を始めとする

古い脳(人類に進化する以前の古い爬虫類脳や旧哺乳類脳)に気付くものといえる。

現代科学でも脳が自己の本体であるという事実を明らかにしているので、

この結論は科学的にも正しいと言える。

禅では真の自己のことをよく

「父母未生以前の本来の面目」と表現する。

鈴木博士の

「きわめて古いものであったという心持になる」

という言葉は

この「「父母未生以前の本来の面目」という言葉を

より実感的に表現していると言えるだろう。

見性について、馬祖道一の法嗣大珠慧海は著書「諸方門人参問語録」に於いて、

次のように言っている。

「見即ち是れ性、性無くんば見ること能わざればなり、

識是れ性、故に識性と名付く、了即ち性、喚んで了性と作す。

能く万法を生ずるを、喚んで法性と作す、亦た法身とも名付く」。

ここでいう性とは心の本性・本質を意味している。

今の言葉で言えば脳と脳機能のことだと言えるだろう。

性を脳機能と置き換えれば、大珠慧海の言葉は次ぎのようになるだろう。

「見るという働きは脳の機能である。

脳の機能がなければ見ることはできないからである。

意識・認識は脳の機能であるから識性と名付けるのである。

了(あきらか)に知ることも脳の機能である。だから了性と言うのだ。

脳の働きで万法が生ずるのを、法性と言い、また法身とも名付ける。」

見聞覚知という認識作用は脳機能の基本で、現代の脳科学では常識である。

見性はこのような脳とその性質を理解することだとすれば見性は何も困難なことではない。

現代では常識になっていると言えるだろう。

このためか、現代では参禅者が<大疑>の状態を経て悟りの体験をすることは

返って難しいことになっている。

むしろその必要もないと言えるのかも知れない。

大珠慧海の言葉から法身とは万法(あらゆる概念・思考)を生じる脳機能のことであり、

法身仏とは脳機能を仏に見立てていっていることが分かる。

鈴木大拙博士は禅の悟りの直覚性について、

「禅の直覚は「見聞覚知」の分別だけの世界には見られぬ。

分別と不即不離に、無分別の世界に突入しなければならぬ。

禅の直覚性はここで把握せられる。」

と言っている。

同様な考えは黄檗希運の「伝心法要」にも見られる。

盤珪の不生禅の悟りについても鈴木大拙博士は 次ぎのように指摘している。

「ただ鴉の鳴くのを聞いたり、人に叩かれて痛みを覚えるところに不生を悟る、

と言っては大いに誤る。

不生の落ち著き場所はもっともっと深い所にある。

それに気が付かなければ、我も人も朝から晩まで鴉の鳴くのを聞いていて、

それで、不生が分からぬではないか。

不生は無分別のところで悟らなければならぬ。

呼べば答えると言っても、ただそれだけでは観音の妙智力の働きは見られぬ。

どうしてもここに一箇の<知字>があるべきである。

それは<無知の知>である。<無分別の分別>である。

仏者はこれを<般若の智慧>と言う。」

と述べている。

このように、鈴木博士は禅の悟りや、禅の知恵である<般若の智慧>においては、理知だけではなく

無分別の下層脳(無意識脳)の働きが不可欠であると指摘している。

これは本サイトの主張と一致する考え方と言える。

直観(ひらめき)の秘密:

脳科学的には直観(ひらめき)は何も考えずにボーットしていた時に起こると考えられている。

脳科学的には直観(ひらめき)を生むための条件は何も考えずにボーッとしていることである。

何もしていない時に活動しているのは脳内の DMN(default mode network、デフォルト・モード神経回路)である。

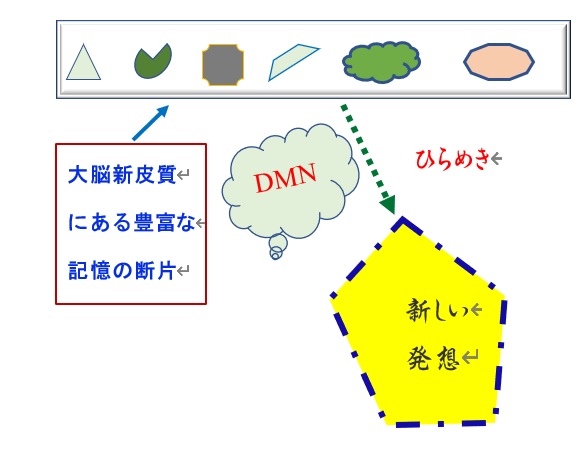

ただDMN(default mode networkの略記)が活動しているだけでは直観(ひらめき)は生まれない。

直観(ひらめき)が生まれるためには大脳皮質にこれまでの経験に基づいた記憶の断片が豊富にあることが必要である。

何も考えずにボーッとしている時にDMNが活性化し、

大脳皮質にある豊富な記憶の断片を自由に繋ぎ合わせ新しい発想や直観(ひらめき)を生み出すと考えられている。

直観(ひらめき)の例:

例 1.

ギリシャの天才数学者アルキメデスの場合:

風呂に入っていた時にひらめき興奮のあまり裸で街を駆け回った。

例 2.

.作家 又吉直樹の場合:

又吉直樹は散歩していた時ひらめいた。

例 3.

哲学者 西田幾多郎の場合:

京都の人気の観光スポットに「哲学の道」がある。

哲学者西田幾多郎や愛弟子であった田辺 元、三木 清好達が好んでこの道を思索しながら歩いたことから、

1972(昭和47)年、「哲学の道」が正式名称となった。

西田も「哲学の道」を歩きながら新しい発想を得ていたと考えられる。

西田は著書『善の研究』について、後に

「金沢の街を歩いていて、夕日を浴びた街、行きかう人々、暮れ方の物音に触れながら、それがそのまま実在なのだ。

いわゆる物質とはかえって、それからの抽象に過ぎない。というような考えが浮かんできた。」

と述べ、それがこの著書の萌芽だったと回想している。

これより西田の直観(ひらめき)のもとは散歩であったことが分かる。

西田は金沢の町をぼんやり散歩していた時「純粋経験」の概念について直観(ひらめき)を得たのである。

例 4.

iPS細胞(人工多能性幹細胞)の発見者山中伸弥教授の場合:

ボーッとシャワーを浴びていた時にひらめき、iPS細胞発見のきっかけを得た。

例 5.

記憶を研究する脳科学者クレイグ・スタークさん(カルフォルニア大学アーバイン校教授)の場合:

自転車に乗って無心にペダルを漕いでいる時良いアイデアやひらめきが得られるとのこと。

クレイグ・スターク教授にとって遠くに行くための自転車は交通手段だけでではない。

無意識のうちにひらめきを生むきっかけを与えてくれる行為だと考えられている。

例 6.

中国 唐代の香厳智閑禅師の場合:

香厳智閑禅師は、ある日、道を掃いていた時、箒にかわらが当たって飛んで、竹に当たり、

「カーン」と響くのを聞いた時、からっと悟った。

例 7.

中国唐代の霊雲志勤禅師の場合:

霊雲志勤禅師はある時遊山し、麓で休息して、はるかに人里を望見していた。

時は春で、桃の華がさかんに咲いているのを見て、忽然として悟った。

ひらめきを生むために大事なことはいくらボーッとしたところで、

DMNが伸びる先の大脳皮質に豊富に蓄えられた記憶がないと

斬新な発想(ひらめき)が生まれるわけがないことである。

そのために必要な条件は

1. 問題意識を持つこと。

2. 何も考えずにボーッとしている時に、

脳がDMN を通して、大脳皮質に蓄えられた豊富な記憶の断片があること。

の2条件である。

このような時に脳がDMNを通して、大脳皮質に蓄えられた豊富な記憶の断片を自由に繋ぎ合わせ

新しい発想(直観=ひらめき=悟り)を生み出すと考えられる。

坐禅やマインドフルネスなどの瞑想は脳のDMNを活性化させる行為であることが分かっている。

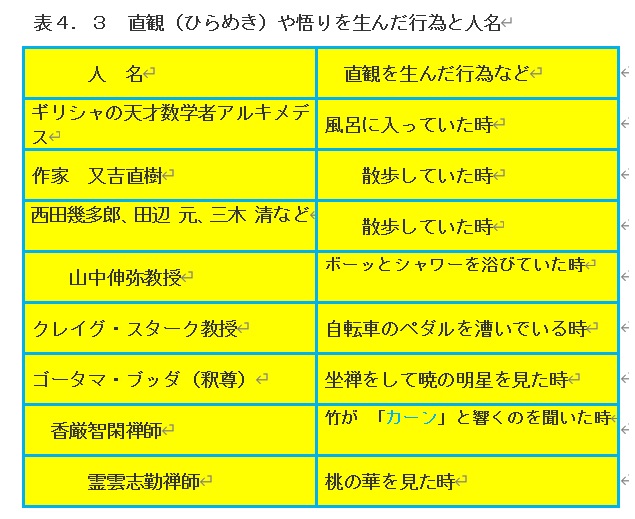

次の表3にひらめき(or悟り)を得た時の行為と人名を表4.3に示す。

| No | 人 名 | 直観を生んだ行為など |

| 1 | ギリシャの天才数学者アルキメデス | 風呂に入っていた時 |

| 2 | 作家 又吉直樹 | 散歩していた時 |

| 3 | 西田幾多郎、田辺 元、三木 清など | 散歩していた時 |

| 4 | 山中伸弥教授 | ボーッとシャワーを浴びていた時 |

| 5 | クレイグ・スターク教授 | 自転車のペダルを無心で漕いでいる時 |

| 6 | ゴータマ・ブッダ(釈尊) | 坐禅をした後、暁の明星を見た時 |

| 7 | 香厳智閑禅師 | 掃除で小石が当たった竹が 「カーン」と響くのを聞いた時 |

| 8 | 霊雲志勤禅師 | 桃の華を見た時 |

この表を見て分かるように、何らかの行為を媒介として直観(ひらめきや悟り)が生まれている。

脳科学的にはDMNが触媒的に働くことによって

大脳皮質にある豊富な記憶の断片が自由に繋ぎ合わされ新しい発想(直観=ひらめき)が生み出される。

風呂、シャワー、散歩などはDMNを活性化し、新しい発想(直観=ひらめき)が生み出す媒介作用をすると考えれば分かり易い。

この考えでは坐禅は悟りという直観を生み出す行為の一つと考えることができるだろう。

直観(ひらめき)は何も考えずにボーットしていた時に起こることが分かっている。

何もしていない時に活動しているDMN(デフォルト・モード・ネットワーク)の働きでひらめきが起きる。

このためには大脳皮質にこれまでの経験に基づいた記憶の断片が豊富にあることと問題意識を持つことが重要である。

何も考えずにボーッとしている時にDMNが活性化し、

大脳皮質にある記憶の断片を自由に繋ぎ合わせ新しい発想を生み出すのである。

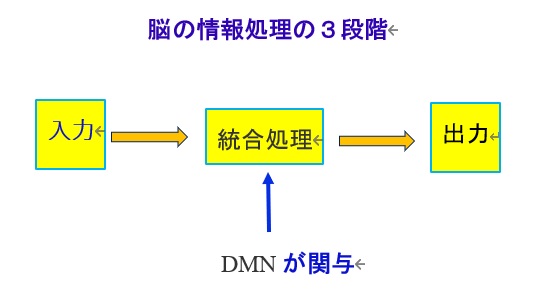

脳の情報処理には入力、統合処理、出力の3つの段階があり、

DMNは入力された情報を統合処理し次の出力の段階につないでいく役割があると考えられている。

次の図4.4に脳の情報処理におけるDMNの役割を図示する。

次の図4.5は現在考えられている直観(ひらめきや悟り)の脳科学的メカニズムである。

図4.5に図示した「直観(ひらめきや悟り)の脳科学的メカニズム」は

図4.4に示した 脳の情報処理におけるDMNの役割」とぴったり対応した関係にある。

「DMN」は大脳皮質に蓄えられた豊富な記憶の断片を自由に繋ぎ合わせ

新しい発想(直観=ひらめき=悟り)を生み出す触媒的な役割をすると考えられている。

図4.5は新しい発想(直観=ひらめき=悟り)を生み出すには多くのものを学び大脳新皮質に蓄えて行くこと。

それとともに問題意識を持つことが大切であることを示している。

そうするとDMNが無意識のうちにそれを整理統合して

記憶の断片を自由に繋ぎ合わせ新しい発想(直観=ひらめき=悟り)を生み出す触媒的な役割をすると考えられるからである。

白隠禅師は「息耕録開延普説」で、

「参禅には1.大信根、2.大疑情、3.大憤志 の三要(三要素)が必要である。」と述べている。

この大信根.大疑情、大憤志の三要(三要素)で無字の関門を突破し見性するとされるのである。

この三要(三要素)のうち大疑情が参禅に際し疑問と問題意識を持つことである。

白隠禅師は大疑情(疑問と問題意識)をもって参禅修行をすることが

見性するために最も重要だということが分かっていたのである。

これは図4.5に図示した「直観(ひらめきや悟り)の脳科学的メカニズム」

から見ても合理的で誠に卓見である。

疑情(疑問や問題意識)をもって参禅修行をすることの重要性は無門関15則にも取り上げられている。

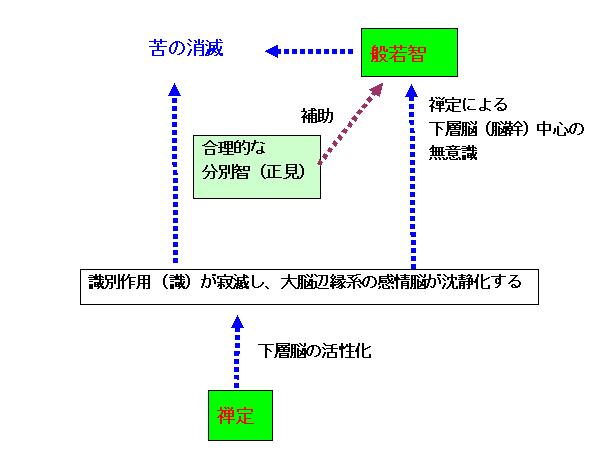

禅では仏の智慧を<般若智>と言う。<般若智>とは悟りの智慧で無分別智のことである。

碧巌録90則の偈頌において<般若智>の本体について、雪竇重顕(980~1052)は

「一片の虚凝、謂情を絶す」と詠っている。

この偈頌について、大森曹玄老師は

「般若智(無分別智)の本体は思慮分別を絶した言語道断した絶対無の世界だ」と解説しておられる。

大森老師のこの解説より般若智の正体は科学的には

脳幹を主体とした下層脳(脳幹+大脳辺縁系、無意識脳)を指すと考えられるのではないだろうか。

鈴木大拙博士は言う、

「仏教では普通我々が住んでいる世界は曇った鏡のような世界だと言う。

悟りの状態では空の状態に帰る。空の状態は有であり、有が空である。」

脳科学の眼で見れば、空は無分別の下層脳(脳幹+大脳辺縁系、無意識脳)優勢の脳だと考えることができる。

悟りの状態とは分別と論理の世界(大脳前頭葉の理知性)以外に

無分別の下層脳(脳幹+大脳辺縁系、無意識脳)と直感の世界(右脳の直観力)

に気付くことではないだろうか。

鈴木大拙博士は更に言う、

「悟りの端的は無分別の分別である。普通の論理では分別だけで無分別を見ない。

悟りでは無分別を見る。そしてその無分別のうちに分別を入れる。

分別が無分別と別ではなく一つになる。ここに悟りの論理が建立される。」

「無分別の分別」を説明するこの文章は難解であるが、

分別を上層脳(大脳前頭葉)の分別意識、無分別を下層脳(脳幹+大脳辺縁系、無意識脳)

と置き換えて考えれば次ぎのように分かり易くなる。

即ち、「悟りの端的は下層脳(無分別)を中心とした分別である。

普通の状態では上層脳(大脳前頭葉)が活躍して、下層脳(無分別)は隠れている。

しかし、悟りの世界では下層脳が活性化し、

分別意識の上層脳(大脳前頭葉)と一つになって働く。これが無分別智である。」

これを図示すると図4.4のようになるだろう。

我々は大脳前頭葉を中心とした分別智(普通の知識と智慧、理知脳)の世界しか考えていない。

この世界は上図の左側の上層脳(知性と理性)中心の世界である。

分別智(普通の智慧)の世界では上層脳(大脳前頭葉)が中心となって活躍して、

下層脳(無分別)は隠れている。

しかし、禅では下層脳が活性化し分別意識の上層脳(大脳前頭葉)と一つになって働く

無分別智(図の右側)の世界を主張するのである。

図4.4に示した無分別智の説明はあまりにも簡単かも知れない。

しかし、この図は大森曹玄老師の般若智に対する説明

「般若智の本体は思慮分別を絶した言語道断した絶対無の世界だ」

を直感的に説明している。

最古の仏典と考えられるスッタニパータ(SN)には注目すべき詩が見られる。

仏教の無分別智の起源を考える時、

特にSN734詩とSN735詩が注目される。

識別作用に関して、

SN734詩の前置き文のような形で次ぎのような注目すべきブッダの言葉がある。

ブッダ『およそ苦しみが生ずるのは、すべて識別作用に縁って起こるのである』

というのが、一つの観察(法)である。

『しかしながら識別作用が残り無く離れ消滅するならば、苦しみの生ずることがない。』

というのが第二の観察(法)である。

このように二種〔の観察法〕を正しく観察して、怠らず、つとめ励んで、

専心している修行僧にとっては二つの果報のうちのいずれか一つの果報が期待される。

-すなわち現世における<さとり>か、あるいは煩悩の残りがあるならば、

この迷いの生存に戻らないことである。」

-師(ブッダ)はこのように告げられた。そうして、幸せな師は次ぎのように説かれた。

この文に続いて述べられるSN734詩とSN735詩でブッダは次ぎのように語る。

SN734詩「およそ苦しみが生ずるのは、すべて識別作用(識)に縁って起こるのである。

識別作用が消滅するならば、もはや苦しみが生起することは有りえない。」

SN735詩「苦しみは識別作用(識)に縁って起こるのである」

と、この禍いを知って、識別作用を静まらせたならば、

修行者は、快をむさぼることなく、安らぎに帰しているのである。」

SN734詩でブッダは「苦しみは、すべて識別作用(識)に縁って起こる。

もし、識別作用が消滅するならば、もはや苦しみは生じることはない。」と説き、

SN735詩 では「『苦しみは識別作用(識)に縁って起こるのである』ということを知って、

識別作用を静まらせたならば、修行者は、安らぎに帰すことができる。」と語っている。

この二つの詩は「識別作用(識)」と「苦」の関係を

分かり易く述べている点で注目すべき詩と言える。

「識別作用(識)」に関する詩として次のような詩もスッタニパータある。

SN1110詩 :

「どのように気を付けて行っている人の識別作用が止滅するのですか?」

SN1111詩:

「内面的にも外面的にも感覚的感受を喜ばない人、

このようによく気を付けて行っている人の識別作用が止滅するのである。」

識別作用(識)とは所謂大脳前頭葉(上層脳)の分別意識(理知性)のことだと思われる。

SN734詩とSN735詩を読めばわかるように、

ブッダはいろいろの心の苦しみは分別意識(上層脳)を働かせることから生じると考えていたようである。

仏教では分別智(上層脳の理知)は苦の本として無分別智を重視する。

SN1111詩でブッダは

「 内面的にも外面的に外面的にも感覚的感受を喜ばない」ことが重要だと言っている。

禅定に入れば心地良い喜びや快適さで満たされる。

これは分別意識を離れたから生じたと考えたようである。

確かに禅定に入ると、心は分別意識を離れ下層脳(脳幹)優勢の状態になる。

この脳幹の活性化にともない、大脳辺縁系の情動脳が沈静化され、

A10神経やセロトニン神経の活性化から生まれる喜びや快適さで満たされるようである。

ブッダはこのような禅定体験に基づいて

妄執や苦から離脱できると考え識別作用からの離脱を説いたと考えることができるだろう。

SN1111詩では「内面的にも外面的にも感覚的感受を喜ばないようによく気を付けて生活する」

ことが重要であることを言っている。

これは普通の生活でも大脳辺縁系の情動脳を沈静化させるような

生活態度と習慣の重要性を言っていると思われる。

このようなことを考えると、

無分別智の起源はSN734詩やSN735詩あたりにあるのではないだろうか?

無分別智は禅定によって獲得される脳幹中心の無意識から生まれると考えられるだろう。

しかし、このような心地良さや快感は坐禅を止めて普段の生活に戻ると消失する。

ブッダは普段の生活に於いても大脳辺縁系の情動脳を沈静化させることで、

心の安らぎを求めよと言っているのではないだろうか。

現代の脳科学でも大脳前頭葉を中心とした理性が

脳幹や大脳辺縁系の本能・情動を押さえつけることで本能と理性の対立が生まれ、

ストレスが生じると言われている。

禅定修行(坐禅修行)によって、

大脳前頭葉や大脳辺縁系の働きを鎮静化させ脳幹が活性化すれば、

理性と本能の対立が緩和されるので、ストレスは無くなるはずである。

確かに、坐禅を実践すれば心は安らぎ癒される。これは経験的事実である。

坐禅によって下層脳が活性化し、心が安らぎ癒されるためだと考えられる。

無分別智は後世の大乗仏教では<般若智>となる。

これが禅宗に受け継がれて行ったと考えれば分かり易い。

無分別智や般若智はブッダの智慧とされている。

その起源を上述のように考えると仏教の本質は脳科学に直結する合理的なものだと言えるだろう。

ブッダは縁起のプロセスを正しく観察し、怠らず、修行に専心してつとめ励むことを重視している。

これは坐禅修行で無分別智を開発するとともに合理的な

分別智(上層脳、理知)を働かせること(正見)を意味している。

ブッダは無分別智とともに分別智から生まれる「正見」を重視したと言えるだろう。

これを次の図4.5に示す。

この図4.5から分かるように、

無分別智とは下層脳の活性化と合理的な分別智(正見)から成ると考えられる。

禅定に入ることによって識別作用(識)が寂滅すると活性化された下層脳だけになる。

しかし、下層脳は分別智(理性や知性のもと)と違って無意識脳だから、それから智慧が生まれるはずはない。

上層脳の合理的な分別智(正見)によって下層脳を補助することで真の智慧になると思われる。

無分別智においては大脳前頭葉の識別作用(識)を止滅させる。

その時苦しみやストレスは消滅する。

これは坐禅によって下層脳(脳幹+大脳辺縁系)が活性化するとともに、

ストレスや煩悩が消失するからである。

しかし、それだけでは苦しみが消滅するだけである。

苦しみが消滅するだけではそこに悟りの智慧がないので充分ではない。

伝統仏教では無分別智は我執を取り去って、

もののあり方を客観的に正しく見る(如実知見の)智慧だとされる。

ものを客観的に正しく見る(如実知見の)の能力は無意識の下層脳にはない。

如実知見の力は大脳前頭葉の合理的分別智を正しく働かせること(正見)から生まれる。

そう考えると、無分別智は下層脳だけでは不充分である。

図4.5に示したように、上層脳(大脳前頭葉)から生まれる合理的な分別智(正見)

を働かせることによって完成すると考えられる。

無分別智(般若智)においては大脳前頭葉の識別作用(識)が沈静(寂滅)することで苦しみは消滅する。

その時、大脳辺縁系の情動と我執の心が静まる。

大脳辺縁系の情動と我執の心が静まれば、

分別意識はものを客観的に正しく見る(如実知見する)ことができるようになる。

無分別智とは坐禅によって下層脳を活性化させ、

識別作用(識)の寂滅から生じる苦(ストレス)の消滅と、

もののあり方を客観的に正しく見る如実知見の二つの能力から成る全脳的智慧だと言えるだろう。

無分別智とは坐禅によって下層脳を活性化させ、

識別作用(識)の寂滅から生じる苦(ストレス)の消滅と、

もののあり方を客観的に正しく見る如実知見の二つの能力から成る全脳的智慧だと言えるだろう。

中期大乗仏教(4世紀~6世紀)の唯識論(大乗荘厳経論や摂大乗論)では、

覚者(ブッダ)の智慧を

平等性智、大円鏡智、妙観察智、成所作智

の四智として表わす。

仏の智慧としての四智は表4.3のようにまとめることができる。

| 四智 | 内 容 |

| 平等性智 | 生命脳である脳幹を中心とした「いのちの世界」を司る脳幹を中心とする生命脳の働きを言う。<慈悲>は<平等性智>の働きとされる。 |

| 大円鏡智 | 全脳が健康になった時脳は対象をありありと写すようになる。そのような脳の働きをありのままに写す鏡の働きに喩えたもの。 |

| 妙 観察智 | 研究に没頭する科学者が自然を客観的に観察する時に働いているようなすばらしい観察の智慧 |

| 成 所作智 | 立ち上がる時には、自分の一つひとつの筋肉の動かし方を意識せずに間違いなく立ち上がる。嬉しい時は嬉しそうに、嫌な時には嫌なように、、思いのままを表現しながら立ち上がる。 そのように作すべきことを作し遂げる脳の自然な働きと智慧。 |

無分別智に対し、我々が普通にものを認識する分別智は

常に有無、善悪、是非など対立概念で分別区別して判断するので差別智とも言われる。

分別智とは大脳前頭葉中心の識別作用(識)用いた智慧で知性や理性のことである。

欧米を中心とする文化圏では主として大脳前頭葉のみを働かせる

分別智(理性と知性)に基づいた合理的な文明を発達させて来た。

仏教において伝統的に分別智の働きは虚妄分別とも言われ、

無分別智と対立するものとして今まで否定的に評価されて来た。

しかし、原始仏教の四聖諦や十二因縁、十八界の思想は分別智に基づいた考え方と言える。

最古の仏典と考えられるスッタニパータ(SN)には、

「如実に正しい智慧をもってよく観ずる」という言葉や「観察」という言葉がひんぱんに出てくる。

ブッダは科学者に通じる姿勢で客観的に観察する人であったことを示唆している。

これが四智の一つ「妙観察智」に繋がっているのではないだろうか。

実験により検証された科学的真理(正見)を生んだ分別智(上層脳)の働きは決して虚妄分別ではない。

分別智(上層脳、理知脳から生まれる智慧)の成果は、

科学技術に見られるように既に立証されており、それを否定することはできない。

図4.5に示したように合理的な分別智(正見)と無分別智が結びついた時、

< 般若智(=無分別智)>の力が最高度に発揮されるのではないだろうか。

4.16禅には「父母未生以前の本来の面目とは何か?」と言う有名な公案がある。

「父母未生以前(両親が生まれる以前)の本来の面目」とは不思議な表現である。

この公案はもともと六祖慧能が明上坐に「不思善不思悪のとき、那箇か是明上坐本来の面目」

と言ったことに由来する。

これは六祖慧能の語録「六祖檀経」に出ている。

また、この問答は「無門関」23則に取り上げられている。

「父母未生以前の本来の面目とは何か?」と言う公案は

六祖慧能と明上坐の問答に出てくる「本来の面目」という言葉に

に父母未生以前という言葉を付け加えることによって

父母未生以前の本来の面目と言うようになったと考えることができる。

後世、「本来の面目」という言葉に父母未生以前という言葉を加え、

「父母未生以前本来の面目」と言うようになる。

これは「本来の面目」の古さと永遠性を強調したものと思われる。

我々の脳には38億年の生命の進化の歴史が隠されている。

新しい脳である上層脳でも200万年くらいの進化の歴史がある。

本来の面目(=下層脳を中心とする脳)の歴史は恐ろしく古いのである。

人の寿命はたかだか百年くらいに過ぎない。

人の寿命に比べる脳の歴史は恐ろしく長い。

父母未生以前という言葉はこれを意味すると考えることができる。

そう考えれば、「父母未生以前本来の面目」とは

200万年から38億年にわたる長い生命の進化の歴史(父母未生以前)を示唆し、妥当な表現と言えるだろう。

鈴木大拙博士は悟りについて

「今まで毎日毎時見ていて、しかも知らなかったという、

或る意味でいえば、きわめて古いものであったという心持なのである。

で、よく故郷へ帰ったとか、親と出会ったとか、もとの道を辿るとかいうような心持が言い表されている。

悟りは全く新しいものではなくして、古いものである。それが再び認識されたということにもなる。」

と言っている。

鈴木大拙博士のこの言葉は長い進化の歴史を持つ本来の面目(=脳)

を実体験した時の実感に基づいて言っていると解釈できる。

「六祖檀経」では六祖慧能が明上坐に

「善を思わず、悪を思わず、正に与麼(よも)の時、如何なるか是れ上座本来の面目?」

と言っただけで、

「本来の面目」という言葉が見えるだけで「父母未生以前」という言葉はない。

「本来の面目」という言葉に父母未生以前という言葉が付け加えられたのはいつ頃からだろうか?

黄檗希運の語録「伝心法要」では、

六祖慧能が明上坐に「不思善不思悪のとき、

正に与麼の時に当たって、

我に明上坐が父母未生時の面目を還し来たれ」

と言ったことになっている。

このように黄檗希運の「伝心法要」では、もともと「六祖檀経」では無かった父母未生時という言葉が付いている。

父母未生時という言葉を付け加え、

本来の面目の古さと永遠性を強調したのは黄檗希運の時代から始まった可能性がある。

黄檗希運(? ~860)は唐代中期から後期の人である。

本来の面目の古さと永遠性を強調するようになったのは

唐代後期くらいから始まったと考えてよいと思われる。

曹洞系の禅語録には「空劫以前の自己」とか「空劫時の自己」という言葉が見られる。

「空劫」という言葉は部派仏教の論書である「倶舎論」(世間品)の思想に由来する。

「倶舎論」(世間品)によればこの世界(宇宙)は成劫、住劫、壊劫、空劫の四つの期間を経て変化すると考える。

成劫とは世界の生成期、住劫とは生成した世界が維持される期間、

壊劫とは世界が破壊され滅亡する期間、空劫とは世界が滅亡し空の状態になる期間である。

世界(宇宙)はこの成、住、壊、空の四つの期間をサイクルしながら変化すると考えるのである。

これは古代インドの空想的宇宙論であり科学的根拠はない。

空劫以前や空劫時とは世界(宇宙)の生成以前の大昔という意味である。

従って、「空劫以前の自己」は「父母未生以前の自己」と同じことだと考えて良いだろう。

共に古い歴史を持つ本来の自己を意味している。

古い生命進化の歴史を持つ下層脳を中心とする脳を指していると考えることができる。

「空劫以前の自己」に関連したものとして、「趙州録」171段には次のような問答がある。

問う、

「空劫中には、誰が主人公ですか?」

趙州云く、

「老僧のここにいる」。

修行者、

「どんな法を説いているのですか?」

趙州云く、

「あなたが問うたことを説いている。」

また、「伝燈録」卷8、南泉の章には次のような問答がある。

南泉は、僧良欽に問うた、

「空劫中には仏はいるのか?」

良欽は答えた、

「います」。

南泉は聞いた、

「それは一体誰だろうか?」

良欽は答えた、

「良欽」。

南泉は 聞いた、

「どのような国土にいるのか?」

良欽は黙りこんだ。

イ山霊祐禅師(770~853)は悟りの体験について、

「縁によって道に入るものは永く後戻りすることはない。」

と興味深いことを言っている。

これは頭で考えて理論的(知的)な悟りの体験をした場合よりも、

音、視覚、痛覚、嗅覚などの縁(実体験)によって悟った場合の方が

より強く身に付くと言っていると思われる。

禅が言葉だけの理屈を嫌う理由はここにあると言えるだろう。

徳山宣鑑禅師(780~865)は、

「道(い)い得るも三十棒、道(い)い得ざるも三十棒。」

と指導に「棒」を用いたことで有名な禅匠である。

これに対し、臨済義玄禅師は「喝」で有名である。

以上の議論と考察から、棒は痛覚から、喝は聴覚を通して弟子が<自己本来の面目(脳)>

に目覚めることを促していたと考えられる。

「棒」や「喝」は禅の本質が分からない人から見ると一見「無意味だ!とか、ばかばかしい!」ように見える。

しかし、「禅の悟りとは何か?」が分かると、

棒と喝は

弟子達に「作用即性」の真理を示すための立派な教育手段であることが分かる。

彼等は禅の指導者として何時棒喝によって弟子を<自己本来の面目(=真の自己=脳)>

に目覚めさせれば良いかとその機会を計って用いていたと考えられる。

彼等はむやみやたらに棒を振い、喝を叫んでいたのではないのだ。

ここで「自己本来の面目(=真の自己=脳)」とは何かについて脳科学的観点から考えてみよう。

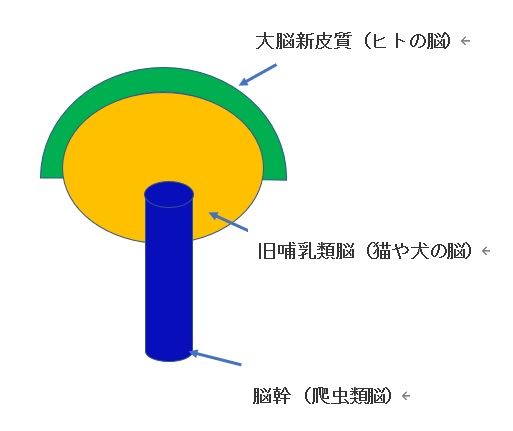

「禅と脳科学その1」2.4において人の脳の三層構造と坐禅との関係について考えた。

図2.2で示したマクリーンの脳の三層構造は次の図2.2.1で模式的に表すことができる。

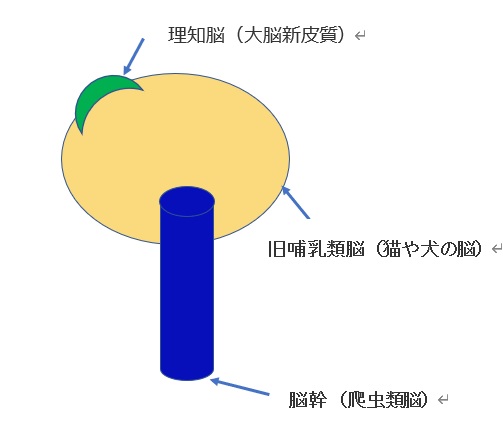

坐禅中には雑念禁止であり、分別意識(理知脳)を働かせないので下層脳優勢の状態になっている。

下層脳優勢の状態の脳は(図2.2.2で表すことができる。

図2.2.2の 下層脳優勢の状態の脳において分別意識(理知脳)の働きが抑制されている状態を

小さな理知脳(緑色部分)によって表している。

この下層脳優勢状態の脳が「自己本来の面目(=真の自己=脳)」の脳科学的モデルだと考えることができる。

図2.2.2 で表された下層脳優勢状態の脳を見て分かるのは

「本来の面目」の脳は人間に進化する以前の旧哺乳類脳(猫や犬の脳)であることである。

人間は図2.2.2 で表された旧哺乳類脳(猫や犬の脳)の脳において小さな理知脳(大脳新皮質)

が大きくなり進化することで人に進化したと考えることができる。

人に進化する前の本来の脳と考えることができる。

その意味で本来の脳と言える。

脳を面目と置き換えるとまさに「自己本来の面目(=真の自己=脳)」と言えるだろう。

「無門関」の第一則では犬が第十四則では猫が

仏性(「本来の面目」)の象徴として登場している。

そのことは図2.2.2 で表された旧哺乳類脳(猫や犬の脳)の脳

が「本来の面目」(or仏性)を表すと直感的に分かっていたからではないだろうか。

我々が犬や猫の無邪気で無心な振る舞いを見ると心が癒されることが多い。

それは図2.2―2 で表された旧哺乳類脳(猫や犬の脳)が我々が人に進化する以前の「本来の面目」であることを

直感的に理解しているため何かほっとして癒されるのかも知れない。

勿論、図2.2.2 で表された旧哺乳類脳(猫や犬の脳)は

父母未生以前の古い進化の歴史を持っているので父母未生以前の「本来の面目」であることは言うまでもないだろう。

その意味で「本来の面目」という表現はぴったりしている。

「本来の面目」は図2.2.2 で表された旧哺乳類脳(猫や犬の脳)

であるという結論と関連して興味深いのは碧巌録90則である。

碧巌録90則の垂示には「般若智」の本体である「本来の面目」について次のように述べている、

「浄裸々、赤灑灑、頭はホウソウ、耳は卓朔。」

これを日本語に訳すると

「本来の面目」は浄裸々(じょうらら)、赤灑灑(せきしゃしゃ)である。

その姿形を言うと、頭はボウボウ、耳はピンと突っ立った動物のようで活き活きしている。」

となるだろう。

これは次のような画像で表現することができるかも知れない。

これは「本来の面目」の本質は旧哺乳類脳(猫や犬の脳)である。

「「本来の面目」の本質は頭はボウボウ、耳はピンと突っ立った犬や猫と本質的な違いはないと言っていることになる。

そのように解釈すれば脳科学的解釈と一致し、碧巌録90則の垂示はなかなか興味深い。

秋月竜珉氏はその著「公案」において禅は「日用而不知(日に用いて知らず)」の

「真人(真の自己)」の自覚を初入の門とすると述べている。

本来の面目を見た(自覚した)「見性」の段階は

禅の修行の階梯では入門に相当すると考えていることが分かる。

禅では最初の大きな関門は見性であるが、「見性」後の修行(悟後の修業、あるいは聖胎長養)が重視される。

これは我が国の白隠の禅でも同じである。

玄沙師備禅師(?~908)はある日、たまたま訪問中の韋監軍と菓子を食べていた。

その時監軍が尋ねた、

「禅語に日に用いて知らず(「日用而不知」)と言う言葉がありますが、

あれはどんな意味でしょうか?」

玄沙は菓子を取って言った、

「まあ、おあがりなさい」。

監軍は言われるままに菓子を食べたが、食べ終わって再び前と同じ質問を繰り返した。

その時玄沙は言った、

「それそれ、それが日に用いて知らずです。」(伝燈録卷18)

またある時、一人の雲水僧が

「私は新参者で何も存じません。どうか悟りに入る路をお示し下さい。」

と言った。

玄沙はじっと耳を傾けた後言った、

「どうだ、谷川のせせらぎが聞こえるか?」

「はい、聞こえます。」

と僧は答えた。

玄沙は言った、

「それがお前の入処だ。そこから入るが良い。」

この例でも分かるように禅の主題となる「本来の面目(真の自己)」とは

脳(とくに下層脳優勢の脳)であると言えるだろう。

我々は皆毎日脳を使って生きている。

しかし、一部の人を除きそのことに気づいたり、自覚することもない。

まさに『日に用いて知らず(「日用而不知」)』という状況にぴったりだと言えるだろう。

玄沙は「そのことに気づけ!」と言っているのだ。

注:

監軍:軍隊を監督する役職軍隊を監督する役職。いくさ目付。