道元の主著『正法眼蔵』は95巻の大作としてあまりにも有名である。

『正法眼蔵』において現成公案の巻は古来よりもっとも有名であり、且つ重要視されている。

正法眼蔵の他の巻は現成公案の巻の多面的展開と考えられ、道元禅師の仏道は現成公案の巻に尽きると言う人もいる。

著書「禅とは何か?」において、鈴木大拙博士は

「日本の曹洞宗は道元宗というものになって道元禅師その人がありがたいということになっている。

曹洞宗は道元禅師の人格に集中している傾向がある。その意味で曹洞宗は道元宗である。」

と述べている。

曹洞宗の学者のなかには『正法眼蔵』の研究だけで生涯を終わるくらい尊重されている。

そのなかで、「現成公案」の卷は、いわば『正法眼蔵』の総論であると同時にエキスでもあると、古来から言われている。

「現成公案」の巻には道元の基本的考え方がすべて網羅されているから、

それが分かれば、『正法眼蔵に通底している道元禅の要所を掴むことができると考えられている。

ここでは「現成公案」の原文を17文段に分け、合理的に分り易く解説したい。

原文①:

諸法の仏法なる時節,すなはち迷悟あり,修行あり,生あり死あり,諸仏あり衆生あり。

万法ともにわれにあらざる時節,まどひなくさとりなく,諸仏なく衆生なく,生なく滅なし。

諸法の仏法なる時節,すなはち迷悟あり,修行あり,生あり死あり,諸仏あり衆生あり。

注:

1現成公案:現象界のすべてが活きた仏道だという意味。これは馬祖禅の<作用即性>の思想と同じ考え方である。

「現成公案」とは、”悟りの実現”という意味であるという人もいる。

諸法:四大(地水火風)、五蘊(色、受、想、行、識)など、あらゆるものごと。

万法:諸法と同じだが、特に自己以外のものごとのすべて。

諸法の仏法なる時節:「扶起門(建立門、放行)」の立場に立つ時には。偏位に立つ時。

万法ともにわれにあらざる時節:掃蕩門」の立場に立つ時には。正位に立つ時。

万法:諸法と同じだが、特に自己以外のものごとのすべて。

現代語訳

「偏位」に立てば、迷いや悟りがあり、修行があり、生・死があり、諸仏・衆生がある。

これとは逆に,「正位」に立てば、迷いや悟りもなく,諸仏・衆生もなく,生・(死)もない無の世界である。

解釈とコメント

ここでは、「諸法の仏法なる時節」と「万法ともにわれにあらざる時節」という言葉をどのように解釈するかがキーポイントとなる。

ここでは「諸法の仏法なる時節」を「偏位(理知脳の場所と働き)」に立つ時、

「万法ともにわれにあらざる時節」を「正位(下層脳の場所と働き)」に立つ時、と解釈した。

安谷白雲老師は「諸法の仏法なる時節」を「「扶起門(建立門、放行)」の立場に立つ時」、

「万法ともにわれにあらざる時節」を「「掃蕩門」の立場に立つ時」、と解釈しておられる。

上述のように解釈する方が合理的で分かり易い。

またこの解釈は安谷白雲老師の解釈とも一致し合理的である。

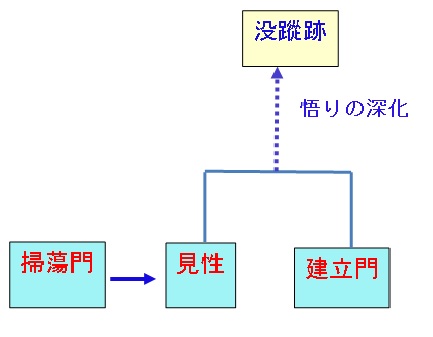

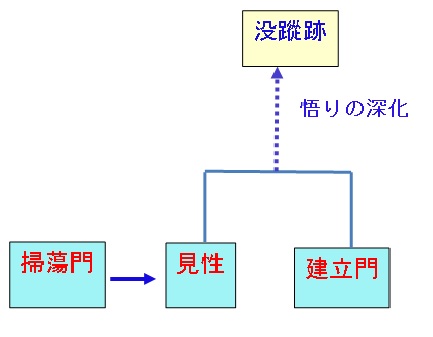

禅修行における三関門:掃蕩門、建立門、没蹤跡

伝統的な禅の修行では段階的に進んでゆく基本的な方法が存在する。

禅の修行過程において以下のような三つの重要な関門があると考えられている。

その第一の関門は掃蕩門と呼ばれている。

掃蕩門(そうとうもん):

掃蕩門では一切の思考,論理,分別などを超越して,宇宙と自己が一体化し,

さらにその世界も消滅して

絶対的無の状況(=下層脳の無)に到達する。

そこで無我なる自己の本性(=下層脳の無)を覚知する

見性体験の段階と言えるだろう。

掃蕩門は把定(否定)の立場に立ち、

「師家が学人を接化する際に、一切差別の相を否定し、その拠って立つ場そのものをも払いさる手段」

と言えるだろう。

「趙州無字」や「白隠隻手音声」のような公案に向きあう時、

意識に現れた雑念妄想などの一切を否定―掃蕩して行くことが

典型的な掃蕩門と言えるだろう。

無門関第一則に参じる時には「趙州無字」を利刀として一切の妄想分別を否定し、

切って切って切りまくって妄想分別を否定することが求められる。

(無門関第一則を参照)。

修行者が「趙州 無字」の公案に集中すると、ついには 彼の意識は無字に占められ天地この無字のみになる。

しかし、は彼の意識にはこの無字が残っているから、さらに最後の禅定力をふりしぼってこれを空じて行く。

この作業を続けていくと、意識面に何も残らなくなる。何もないという意識も無くして、ただ何ものもないものがあるのみである。

このように、意識面から一切の対象がまったく掃蕩された精神作用が発動以前の一念不生のところは

脳科学的には下層脳(無意識脳)が主体となった状態だと考えることができる。

掃蕩門は平等の下層脳(無意識脳)の世界である。

しかし、そこに腰を据えると

安楽であるため消極無為な悪平等に陥りやすいとされる。

扶起門(ふうきもん):

第二の関門は建立門(or扶起門)と呼ばれる。扶起門は建立門(こんりゅうもん)と同義である。

「迷悟・生佛(きわめて高徳の僧)・善悪・長短を肯定する法門で、師家が学人を接化する際に、

引き立て、取り立て、扶け起こす接化の仕方である。

建立門では,悟りの見性体験を日常の行住坐臥に還元し,積極的に生かしてゆく法門である。

これは鈴木正三の「世法即仏法」と同じ考え方と言えるだろう。

たとえ見性しても,それが修行中だけに留まるものであっては意味がない。建立門は放行(肯定)の立場と言える。

扶起門はその弊害を除くため、日常複雑な差別の世界を素直に肯定的に見る立場に立っている。

扶起門を表す歌として

白露のおのが姿をそのままに、紅葉に置けば紅の玉

が知られている。

没蹤跡(もっしょうせき):

第三の関門は没蹤跡(もっしょうせき)と呼ばれる。

第三の没蹤跡は,見性した後も修行を継続深化して小悟と大悟を何度も通過することが必要だとされる。

見性体験をしたら,その跡を消し去り,さらに深遠な悟りを開くべく修行してゆくことである。悟りへの修行は限りないものである。

従って、 参禅者が一度の見性体験を過大に評価したり、それに固執するような魔境から一刻も早く脱出して、

より高い悟りを求めて精進することが強調される。

以上に述べた禅修行の三法門と悟りの深化は次の図1にまとめることができるだろう。

原文②:

仏道もとより豊倹より跳出せるゆゑに,生滅あり,迷悟あり,生仏あり。

しかもかくのごとくなりといへども,花は愛惜にちり,草は棄嫌におふるのみなり。

注:

豊倹:有(「偏位」)と無(「正位」)。あるいは有無(「偏位」と「正位」)の対立。

跳出:超越。

生仏:衆生と仏。

おふる:生い茂る。

現代語訳

しかし、<真の仏道>は,「偏位」と「正位」を超越しているから,

生滅があり,迷悟があり,諸仏や衆生がある。

そうであるとはいっても,綺麗な花が風に散ればああ!惜しいと感じるし、

雑草が生い茂れれば嫌だと感じるのが自然な感情だ。

解釈とコメント

<真の仏道>は,「偏位」と「正位」が一つになって働く世界である。

そのような世界では生滅があり,迷悟があり,諸仏や衆生がある。

そこでは,綺麗な花が風に散ればああ!惜しいと感じるし、

雑草が生い茂れれば嫌だと感じるのが自然な感情だ。

ここでは、<真の仏道>は,

「偏位」と「正位」が一つになって働く当たり前で素直な世界であると言っている。

そのような当たり前の世界では、綺麗な花が風に散ればああ!惜しいと感じるし、

雑草が生い茂れれば嫌だと自然に感じる。

自然な感情を素直に肯定するこの文段は分かり易い。

原文③:

自己をはこびて万法を修証するを迷とす、万法すすみて自己を修証するはさとりなり。

迷を大悟するは諸仏なり,悟に大迷なるは衆生なり。

さらに悟上に得悟する漢あり,迷中又迷の漢あり。

現代語訳

自分を中心にして仏法を説明しようとするのは迷である。修行を通じて、

仏法の真理の方から真の自己を究明し、修証するのが、さとりである。

迷いを迷いだとはっきり自覚し分かっているのが,諸仏である。

悟りとは何かが分からず迷っているのが,衆生である。

さらに,悟りにも「浅い深い」の違いがある。

悟りの上にさらに悟りを重ねる者もいれば,迷いの中でさらに迷う者もいる。

解釈とコメント

ここでは第①文段冒頭の句「諸法の佛法なる時節,すなはち迷悟あり」に出ている迷悟について解説している。

即ち、自己中心的考えで仏法を説明しようとするのは迷だとし、修行を通し、

真の自己を究明し、修証するのが、悟りだと言っているのが注目される。

これより禅の目的は己事究明にあることが分かる。

原文④:

諸仏のまさしく諸仏なるときは,自己は諸仏なりと覚知することをもちゐず。

しかあれども証仏なり、仏を証しもてゆく。

注:

諸仏のまさしく諸仏なるとき:諸仏が真に諸仏である時。

自己は諸仏なりと覚知することをもちゐず:自分は仏だという意識を持たない。

(「仏とは何か」を参照)。

現代語訳

諸仏が真に諸仏である時には,自分は仏だという意識をもたない。しかし仏であることが自ずと顕れている。

仏法が消化され身についているので自ずから仏であることを証明しているのである。

解釈とコメント

ここでは、自分が仏の境地にある時、自分は仏だという意識をもたない。仏法が消化され身についているので

それが自ずから仏であることを証明している。

仏であることが自然に顕れているから自分は仏であるとことさら言う必要はないのである。

ここでは仏法が消化され自然に身につくまで修行しなければならないと言っている。

原文⑤:

身心を挙(こ)して色を見取し、身心を挙して声を聴取するに、

したしく会取すれども、かがみに影をやどすがごとくにあらず。

水と月とのごとくにあらず。

一方を証するときは一方はくらし。

注:

かがみに影をやどすがごとくにあらず:自分の心の鏡に写っているなどというものではない。

この言葉は碧巌録40則の頌「山河は鏡中にあって観ず」という句に似ている。

( 碧巌録40則の頌を参照)。

一方を証するときは一方はくらし:色・声をはっきりとらえようとする時は,心身 の方を留守にしてしまう。

心身をはっきりとらえようとする時は、色・声の方を留守にしてしまう。

一方は色・声、他の一方は心身のこと。注意を一方に向けると他の一方は留守になってしまう(サーチライト仮説)。

サーチライト仮説について

ヒトは視覚以外の感覚に集中しようとする場合,目をつむることが多い.

これをサーチライト仮説(脳科学)という。

すなわち,脳の部位が,その感覚に特化した部位のみ活性化させ,

視覚という情報処理が多い部分を非活性化させるのである。

我々も,何か視覚刺激以外に集中するときには,目をつむることが多い。

現代語訳

全心身でもって色・声をとらえ、悟りに至る時は,鏡とそれに映る物のようにはならない。

水と水面に映る月のようではない。

一方をはっきり分かろうとする時には一方ははっきりしても(注意が偏るため)他方は暗くなる。

解釈とコメント

こでは悟りに至る時は,鏡とそれに映る物のようにはならない。

水と水面に映る月のようではないと言っている。

悟りは「鏡に映る物」や「水面に映る月」のような光学的物理現象ではない。

一方をはっきり分かろうとする時には注意が一方だけにいくため

他方は暗くなるサーチライト仮説のようなことを述べている。

悟りは脳内細胞の組織としての神経回路に基づく意識現象であるから、

「鏡に映る物」や「水面に映る月」のような光学的物理現象ではないのは当然であろう。

一方をはっきり分かろうとする時には注意が一方だけにいくため

他方は暗くなるサーチライト仮説のようなことを述べているが注目される。

原文⑥:

仏道をならふといふは,自己をならふなり。 自己をならふといふは,自己をわするるなり。

自己をわするるといふは,万法に証せらるるなり。

万法に証せらるるといふは,自己の身心および他己の身心をして脱落せしむるなり。

悟迹の休歇なるあり,休歇なる悟迹を長々出ならしむ。

注:

脱落:解脱。本来自己を束縛するものはなかったと気づくこと。

悟迹(ごしゃく):悟りの迹かた。

休歇(きゅうけつ):消してなくすこと。

悟迹の休歇なるあり:悟りの迹かたはまったくない。

長々出(ちょうちょうしゅつ)ならしむ:永遠に続けなければならない。

休歇なる悟迹を長々出ならしむ:悟後の修行を続けることで、悟りのくさみをすっかり消して

本来の自己に帰るまで修行を永く続けなければならない。

現代語訳

仏道がわかるとは、自己究明によって自分が分かるということである。

自分が分かるとは、

自分を忘れる(自己への執着を離れる)ことである。

自分を忘れるとは、仏法の方から自分が証明されるということである。

仏法の方から自分が証明されるとは、

自己と他己の身心の区別を超越し、大悟徹底することである。

しかし、一旦悟ったら、悟後の修行をさらに続け、悟りのくさみや迹かたを消して

本来の自己に帰らなければならない。

解釈とコメント

この文段は「現成公案」の中心的部分と言える。

ここでは仏教の目的は

「自己究明の禅修行によって自分を明らかにし、自己への執着を離れ、

悟後の修行をさらに続けることで、悟りの臭味や迹かたを消して本来の自己に帰ることにある」

と言っている。

これは仏教の目的だけでなく禅の目的だと言えるだろう。

ただし、諸仏礼拝や読経など大乗仏教の伝統的修行には触れず、

悟後の修行をさらに続けることで、

悟りの臭味や迹かたを消して本来の自己に帰ることにある」

と言っている。

この点は従来の伝統的大乗仏教の目的や修行から離れ、

禅の目的に重点を置いた発言だと言えるだろう。

原文⑦:

人,はじめて法をもとむるとき,はるかに法の辺際を離却せり。

法すでにおのれに正伝するとき,すみやかに本分人なり。

注:

法すでにおのれに正伝する:大悟徹底する。

本分人:自己を究明して、本来の自己に落ち着いている人。

現代語訳

人が仏法を求める時には,仏法の本質からはるかに離れていることが多い。

これに対し,大悟徹底しているときは,本来の自己にめざめ本来の自己に落ち着いている。

原文⑧:

人,舟にのりてゆくに,めをめぐらして岸をみれば,きしのうつるとあやまる。

目をしたしく舟につくれば、ふねのすすむをしるがごとく、

身心を亂想して万法を弁肯するには、自心自性は常住なるかとあやまる。

もし行李(あんり)をしたしくして箇裏に歸すれば,万法のわれにあらぬ道理あきらけし。

注:

弁肯(べんこう)する:自己の問題として納得すること。

常住:不変。

行李(あんり):行履(あんり)に同じ。自身の行動。ここでは仏道修行。

行李をしたしくして:実参実究して、

箇裏(しゃり):ここ。自己本来の面目。真の自己(下層脳中心の脳)。

万法のわれにあらぬ道理:諸法無我の道理。

万法のわれにあらぬ道理あきらけし:諸法無我の真理が明らかになる。

現代語訳

人が船にのっている場合、 岸に目を向ければ,岸が動いているように見える。

こんどは,船に目を向けると,船が進んでいることがわかる。

これと同じように、身心を乱想する者は,自心と自性が常住不変のものだと見誤り、常見に陥る。

しかし、参禅弁道の修行に親しめば、「本来の面目」を悟り、諸法無我の真理が明らかになるだろう。

解釈とコメント

ここでは正見をもって参禅弁道の修行に親しめば、「本来の面目」を悟り、

諸法無我の真理が明らかになると言っている。

原文⑨:

たき木,はひ(灰)となる,さらにかへりてたき木となるべきにあらず。

しかあるを,灰はのち,薪はさきと見取すべからず。

しるべし,薪は薪の法位に住して,さきありのちあり。前後ありといへども,前後際断せり。

灰は灰の法位にありて,のちありさきあり。

かのたき木、はひとなりぬるのち,さらに薪とならざるがごとく、人のしぬるのち,さらに生とならず。

しかあるを、生の死になるといはざるは、仏法のさだまれるならひなり。このゆゑに不生といふ。

死の生にならざる、法輪のさだまれる仏転なり。このゆゑに不滅といふ。

生も一時のくらゐなり、死も一時のくらゐなり。

たとへば,冬と春のごとし。冬の春となるとおもはず、春の夏となるといはぬなり。

注:

9.1法位(ほうい):法としてのあり方。法華経方便品に「是の法は法位に住して世間の相常住なり」と、

法位という言葉が出ている。

位置、状態。

前後際断せり:前(薪の時)は薪だけ、後(灰の時)は灰だけで前後がはっきり分かれている。

法輪:転輪聖王(古代インドの理想的な王)が持っている全てを破壊する武器。

法輪を転ずることを仏の説法にたとえて転法輪という。

初転法輪は仏の処女説法という意味である。

現代語訳

薪は,灰になる。灰からもとの薪に帰ることはない。

そうであるのに、灰が後で薪が先ととらえてはならない。

よく考えれば、薪は,薪という法位にあって先と後がある。

前後はあっても,前後ははっきり分かれている。

灰は,灰という法位にあるものである。

そして後と先がある。

「薪は灰になった後また薪にもどることはない」ように、

人は死んだ後また生とはならないのである。

生は死になると言わないのが仏法の立場である。

死はあくまでも法位であって生ずることはない。

それ故に、不生と言う。

死は生にならない。これも仏法のきまった立場である。

死はあくまでも法位であって滅することはない。

それ故に、不滅と言う。

生も死も、一時の法位である。

たとえば、冬・春のようなものである。

冬が春になるとは思わない。

春が夏になるとは言わないのと同じである。

解釈とコメント

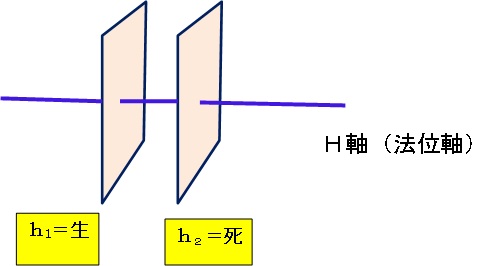

この文段では道元は法位という独特な言葉を用いている。

この言葉は位置とか状態という意味で用いられているようであるがそれとも違うユニークな意味で用いられている。

法位を次の図2のように考えると、道元がこの文段で言おうとするところが分かり易くなる。

図の横軸を法位軸(H軸)と考える。法位軸(H軸)に垂直な平行四辺形を1つの法位だとする。

h=h1=生、h=h2=死、の法位と考えれば、生も死も、一時の法位である。

前後はあっても,前後ははっきり分かれている。

生が死になることもないし、死が生になることもないということがよく分かる。

よく生から移って死になるということを考えがちである。

しかし、道元のこの考え方から生も死も,一時の法位である。

前後はあっても,前後ははっきり分かれている別の法位(異なる状態)であると言っていると考えられる。

図2に示すように、生が死になるものでもない(不生)し、死から生になるものでもない(不滅)。

「生と死は互いに独立した別の状態(法位)だ」と言っていることが分かる。

原文⑩:

人のさとりをうる、水に月のやどるがごとし。 月ぬれず、水やぶれず。

ひろくおほきなるひかりにてあれど、尺寸の水にやどり、全月も弥天も、

くさの露にもやどり、一滴の水にもやどる。

さとりの人をやぶらざる事、月の水をうがたざるがごとし。

人のさとりをけい礙せざること、滴露の天月をけい礙せざるがごとし。

ふかきことは、たかき分量なるべし。

時節の長短は、大水小水を検点し、天月の広狹を弁取すべし。

注:

月:悟り。

水:われわれ。

弥天(みてん):須弥山世界(須弥山世界観を参照)(須弥山世界観を参照)。満天。

けい礙(けいげ):さわりになること。さまたげること。邪魔すること。

時節の長短:坐禅修行の時節の長短。

大水小水:仏道修行や悟りにおける熟・未熟、深浅。

検点:点検と同じ。

天月の広狹:悟りの大小深浅。ここでは月光を悟りに譬えている。

弁取:弁別し、明瞭にすること。

現代語訳

人が悟りを得る様は,水面に月が映って宿るような感じである。

水に月が映っても、月は濡れず,水は破れることはない。

月光は広く大きな光でありながら,小さな水にも宿る。

月も天空も,草の露にも、一滴の水にも宿る 。

(月や天空を写している小さな一滴の水が,人が悟りを得るさまに近い) 。

それと同様に、悟っても、人が壊れることはない。それは、月が水を壊さないのと同じである。

それは、滴露が天月が映るのを妨げないのと同じである (なにも損なれることはなく、そのままである)。

宿っている深さに、悟りの深浅が現れる。

参禅修行の時節の長短が、修行の熟・未熟、得られた悟りの大小、深浅、

などに反映されて現れることを点検し、弁取すべきである。

解釈とコメント

ここでは人が悟りを得る時の様子は水面に月が映って宿るようなものであると言っている。

これは一見、第⑤文段で言っていることと矛盾するようであるが喩え話として言っているので矛盾してはいない。

「水に月が映っても、月は濡れず,水は破れることはない。それと同様に、さとりは,人であることを壊さない」

と言っていることから比喩として述べていることが分かる。

原文⑪:

身心に法いまだ参飽せざるには,法すでにたれりとおぼゆ。

法もし身心に充足すれば,ひとかたは,たらずとおぼゆるなり。

たとへば,船にのりて山なき海中にいでて四方をみるに、ただまろにのみみゆ、

さらにことなる相みゆることなし。

しかあれど、この大海、まろなるにあらず、方なるにあらず、のこれる海徳つくすべからざるなり。

宮殿のごとし、瓔珞(ようらく)のごとし。

ただ、わがまなこのおよぶところ、しばらくまろにみゆるのみなり。 かれがごとく、万法またしかあり。

塵中格外,おほく樣子を帶せりといへども、参学眼力のおよぶばかりを見取會取するなり。

万法の家風をきかんには、方円とみゆるほかに、のこりの海徳山徳おほくきはまりなく、

よもの世界あることをしるべし。

かたはらのみかくのごとくあるにあらず、直下も一滴もしかあるとしるべし。

注:

参飽:修行が充分身に付くこと。

ひとかたは,たらずとおぼゆるなり:一面には物足りなさを感じる。

方:四角。

海徳:海が海としてある功徳。同じ水でも立場によって異なる姿に見え、異なる作用をする。

人間には水として見え水として用いるが、魚は住処と見て、住処として使用する。そのような海が持つ功徳。

塵中:五欲六塵の凡夫の世界。世俗の世界。

格外:出世間。出家の世界。

塵中格外:世間と出世間と。世間的に見ても仏法から見ても。

おほく樣子を帶せり:複雑多様である。

参学眼力:修行して開けてくる眼力。

よもの世界:四方の世界。

直下(じきげ):自分の足もと。自分自身。

現代語訳

仏法を学び身心へ充分になじまない時は,かえってもう充分に心得たと錯覚するものである。

逆に、仏法が身心に充足してくると,まだまだ不十分だと思う。

たとえば、船に乗って,周りに山のない海に出ると、世界はただ円く見えるだけで、異なる様子のものは見えない。

しかし、この大海は、円くもなく、四角でもない。それ以外の海徳が、限りなくある。

それは宮殿のようであり、瓔珞のようである。

自分の眼に見えるところがただ円に見えるに過ぎない。

仏法もまた、この海のようである。世間の法も出世間の法もほんとうは複雑で豊かなのだが、

我々は修行によって得た眼力が及ぶところだけを見取しているだけである。

仏法の真理を求めようとするなら,方円と見えているものがすべてなのではなく、

その他に海徳山徳のような価値あるものが無尽蔵な広大な世界があることを知らないといけない。

これは自分と関係のない世界だけがこうなのではない。自分自身も、そして水一滴も、このようだと知らないといけない。

解釈とコメント

ここでは仏法を学ぶ時、身心へ充分に馴染んでいない時には,かえってもう充分に心得たと錯覚する。

逆に、仏法が身心に充足してくると,まだまだ不十分だと思う。

仏法は充分に身についてもそれに満足することなく、死ぬまで修行を続けていくべきだと説いている。

それとともに正しい見解(正見)が大切だと述べている。

原文⑫:

うを(魚)水をゆくに、ゆけども水のきはなく、鳥そらをとぶに、とぶといへどもそらのきはなし。

しかあれども、うをとり、いまだむかしよりみづそらをはなれず。

只用大のときは使大なり。要小のときは使小なり。

かくのごとくして、頭頭に邊際をつくさずといふ事なく、處處に踏翻せずといふことなしといへども、

鳥もしそらをいづればたちまちに死す。

魚もし水をいづればたちまちに死す。

注:

用大のときは:用い方が大きければ。

頭頭に邊際をつくさずといふ事なく:ものごとの一つ一つに仏法の真実がつくされていないことはなく。

現代語訳

魚が大海の中を泳ぎ回るが、いくら泳いでも大海の水に果てしがない。

鳥が空を飛んでも、いくら飛んでも大空に果てしがない。

けれども,魚・鳥は,これまでずっと,水・空を離れない。これと同じように人間も仏法の大海の中にいて、

そこから離れることはないのだ。

ただ,鯨のような大魚は大きく海水を使い、えびや雑魚のような小魚はわずかに海水を使う。

このように、用が大きいときは水・空を大きく使い,用が小さいときは小さく使う。

このように,我々もそれぞれがその用の大小に応じて生きている。

とは言っても、鳥がもし空を出てしまったらたちまちに死ぬように、

我々も仏法の大海を出てしまったらたちまち死んでしまうだろう。

解釈とコメント

ここでは魚や鳥は、水・空を離れないように人間も仏法の大海の中にいて、そこから離れることはない。

仏法を学び、それが身心へ馴染んでいく時には、魚が大海の中を泳いでも海水を意識しない。

また、鳥が大空を飛んでも空を意識しないように、仏法を学び、それが身心へ馴染んでいく時には、

仏法を意識しないようになる。

仏法の修行は大海や大空のように際限もなく広大で深いと述べている。

同時に、鳥がもし空を出てしまったらたちまちに死に,魚が水を出てしまったらたちまちに死ぬように、

仏法の大海にいる我々にとって、仏法は我々に必要不可欠な真理の世界だと言っている。

道元がここで言っている仏法とは、たんなる宗教(狭義の)ではなく、宇宙の摂理を含む

自然界の真理や法則を含んでいるような印象を受ける。

道元にとって仏法とは自然科学の真理を含む大きな真理の世界を指す概念なのかも知れない。

原文⑬:

以水爲命しりぬべし、以空為命しりぬべし。

以鳥為命あり、以魚為命あり。

以命為鳥なるべし、以命為魚なるべし。

このほかさらに進歩あるべし。

修証あり、その寿者命者あること、かくのごとし。

注:

以水為命:魚は水を命として生きること。

以空為命:鳥は空を命として生きていること。

その寿者命者あること、かくのごとし:我々のほんとうの寿命や生命の姿はこのようなものである。

現代語訳

そこで、つぎのことを知るのである。

魚は水があって命があり(生きることができ)、鳥は空があって命がある(生きることができる)。

鳥があって、命があり、魚があって,命がある。 命があって、鳥が生き、命があって,魚が生きている。

我々参禅修行者は現状に満足することなく、さらに向上進歩し人境不二の世界に至らなければならない。

たとえ、人境不二の境地に至っても、さらにどこまでも、前進また前進と修証を重ね進歩しなければならない。

我々の本当の寿命や生命の姿はこのようなものである。

解釈とコメント

鳥がもし空を出てしまったらたちまちに死に、魚が水を出てしまったらたちまちに死ぬように、

我々も仏法を離れたら生きることができない。

仏法は我々にとって無くてはならない。

我々仏道修行者は鳥・魚が外境である空や水と一体となるように、

人境不二の境地に至らなければならないと述べている。

また、人境不二の境地に至ってもさらにどこまでも、前進また前進と修証を重ね進歩しなければならない。

我々の本当の寿命や生命の姿はこのようなものであると言っている。

原文⑭:

しかあるを、水をきはめ、そらをきはめてのち、水そらをゆかんと擬する鳥魚あらんは、

水にもそらにもみちをうべからず、ところをうべからず。

このところをうれば、この行李(あんり) したがひて現成公案す。

このみちをうれば、この行李したがひて現成公案なり。

このみち、このところ、大にあらず小にあらず、自にあらず他にあらず、

さきよりあるにあらず、いま現ずるにあらざるがゆゑに、かくのごとくあるなり。

注:

行李(あんり):日常生活。

行李(あんり) したがひて現成公案す:日常生活は活きた仏道そのもの(現成公案)となる。

このみちをうれば,この行李したがひて現成公案なり:この仏法の真理を悟ることができれば

その人の日常生活は活きた仏道そのもの(現成公案)となるだろう。

現代語訳

しかるに、人は、ともすると知識にばかり走って、実践をおろそかにする。

知識の上から水を究め 、空を究め てから、水・空を行こうとする魚・鳥がいるならば、

その魚・鳥は水・空に道を得ることができないし、居場所を得ることもできないだろう。

もし、我々が仏教教理を思想的に究め尽くしてから、坐禅修行に入ろうとするならば

いつまで経っても悟ることはできないだろう。

参禅修行を通して安心立命できれば、その人の日常生活は活きた仏道そのもの(現成公案)となる。

仏法の真理を悟ることができればその人の日常生活は活きた仏道そのもの(現成公案)となるだろう。

悟りの世界には、大・小も,自・他もない。仏法の真理は前からあったというものでもなく、いま現れたというものでもない。

ただそのように人々が本来具有しているのである。

解釈とコメント

ここでは我々が仏教教理を思想的に究め尽くしてから、坐禅修行に入ろうとするならば

いつまで経っても悟ることはできないと言っている。

知識や思想的に仏法(禅)を研究しても悟ることはできないと、

仏法における実践的修行の大切さを強調している。

また仏法の真理は前からあったというものでもなく,いま現れたというものでもない。

ただそのように人々が本来具有している(衆生は本来仏である)ことに気づくことが大切だと述べている。

原文⑮:

しかあるがごとく、人もし佛道を修証するに、得一法通一法なり、遇一行修一行なり。

これにところあり、みち通達せるによりてしらるるきはの、しるからざるは、

このしることの、仏法の究尽と同生し、同参するゆゑにしかあるなり。

得処かならず自己の知見となりて、慮知にしられんずるとならふことなかれ。

証究すみやかに現成すといへども、密有かならずしも現成にあらず、見成これ何必なり。

注:

しらるるきは:知ることができる辺際。知ることができる全体。

仏法の究尽(ぐうじん):仏法の究極、仏法の真実のところ。

同生し、同参する:不二一体になる。

得一法通一法:一法を得てからそれに通じるようになること。

遇一行修一行:遇一行に遇(あ)い、一行を修行(坐禅)すること。

得処:得一法通一法の修行(坐禅)で得た処。

証究:得一法通一法の修行(坐禅)で証究した処。

密有:親密な存在。

密有かならずしも現成にあらず:親密なものはかならずしも見えるものではない。

何必(かひつ):何ぞ必ずしも。

見成これ何必なり:必ずしも見えるものではない。

「見成これ何必なり」とは、現実に目前に現れている事物は皆尽十方界真実であるから、

その時その時の尽十方界の環境に素直に随順して、全て受け入れていくことだという事である。

そしてこれが、現成公案の信仰だと考えられている。

現代語訳

そのようであるから、仏道を修証する時は、一法を得てからそれに通じるようになり、

一行に出会ってからそれを修める、というぐあいに修行が着実に進歩して行く。

この遇一行修一行の修行によって、道ができることによって仏法の際限が知られてくる。

しかし、その際限をはっきりと知ることはできない

どうしてそうなるかというと、知るということが、仏法の究極のところと不二一体となれば

われわれの意識にのぼらないからである。

修行によって得た処は,必ず自分の知見となるが,それは(得一法のところは)

意識にのぼらないため、思慮分別によって知られるものではない。

修行によって証究した処はたしかに体現することになるが、自分に親密なものは

かならずしも目に見えるように知られるというものでもない。

そうであっても、現実に目前に現れている事物を素直に、受け入れていくしかない。

解釈とコメント

ここでは、人が仏道を修証する時は、一法を得てからそれに通じるようになり、一行に出会ってからそれを修めることができる。

そういうぐあいに一つ一つ丹念に「遇一行修一行の修行」によって、

仏法の際限のない世界を極め尽くし体得すべきことを説いている。

修行によって得た処は,必ず自分の知見となるが,それは(得一法のところは)

意識にのぼらないため、思慮分別によって知られるものではない。

修行によって証究した処はたしかに体現することになるが、自分に親密なものは

かならずしも目に見えるように知られるというものでもない。

そうであっても、現実に目前に現れている事物は素直に、受け入れていくしかない。

この次の⑯文段には麻浴宝徹の「無処不周底」の公案が出て来る。

この公案は⑮文段の最後の行の「証究すみやかに現成すといへども、密有かならずしも現成にあらず、

見成これ何必なり」という言葉と関連している。

それとともに、「無処不周底」の公案は「現成公案」のまとめになっている

と考えることができるだろう。

原文⑯:

麻浴山(まよくざん)宝徹禅師、あふぎをつかふ。

ちなみに、僧きたりてとふ、

「風性常住、無処不周なり。なにをもてか、さらに和尚あふぎをつかふ?」。

師いはく、

「なんぢただ風性常住をしれりとも、いまだ「ところとしていたらずといふことなき道理」をしらず」と。

僧いはく、

「いかならんかこれ「無処不周底」の道理?」。

ときに、師、あふぎをつかふのみなり。

僧、礼拝す。

仏法の証験、正伝の活路、それかくのごとし。

「常住なればあふぎをつかふべからず、つかはぬをりもかぜをきくべき」

といふは、常住をもしらず、風性をもしらぬなり。

注:

麻浴山(まよくざん)宝徹禅師:麻浴宝徹(まよくほうてつ)。馬祖道一の法嗣。

法系: 六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 → 麻浴宝徹

風性:ここでは仏性をさす。

風性常住,無処不周:仏性は常住にして周(あまね)からざるところ無し。

脳と外界の相互作用は電磁的であるので遠隔相互作用の世界である。

そのため、脳宇宙は遠くまで大きく広がりをもつと実感されるのである。

仏法の究尽(ぐうじん):仏法の究極、仏法の真実のところ。

仏法の証験:仏法の実証体験。

正伝の活路:正伝の仏法の活路。

現代語訳

麻浴山に住む宝徹禅師が扇を使っているところに、僧が訪れた。

僧は聞いた、

「『風性は、つねに、どこにでもある』と言われています。それなのに何故、和尚は扇を使うのですか? 」

禅師は答えた、

「「あなたは,『風性は、つねにある。』という道理を知ってはいても、

『未だどこにも至らないところはない』という道理をまだ知らない」。

僧は尋ねた、

「『未だどこにも至らないところはない』という道理は、どういうものですか? 」

禅師は扇を使うだけだった。

僧は これを見て禅師を礼拝した。

仏法を実証体験し、それを実際に活かす路は、このようである。

「風性はつねにあるのだから、扇を使う必要はない。使わない時にも、風を感じ取ればよい」

と理屈を言うのは、

「常住」の意味も「風性」の意味も本当に知っていないのである。

解釈とコメント

この⑯文段には麻浴宝徹の「無処不周底」の公案が出て来る。

この公案は本書のテーマである「現成公案」のまとめになっている。

この公案を理解するためのキーポイントは

風性を「仏性」の比喩として用いて禅の第一義を議論している

ことに気づくところにある。

風性を「仏性」の比喩として用いた借事問であることが分かる。

僧の「風性は、つねにあり、どこにもある」と言われています。それなのになぜ、和尚は扇を使うのですか?」

という質問は

「『衆生本来仏なり』で仏性は、つねにあり、どこにもある」と言われています。

それなのになぜ、修行して悟りを開く必要があるのですか?」という意味になる。

禅師の答え、「あなたは,『風性は、つねにある。』という道理を知ってはいても、

『未だどこにも至らないところはない』という道理をまだ知らない。」とは

「あなたは、『衆生本来仏とか一切衆生悉有仏性』ということを一応心得ているようだが、

『仏性が未だどこにも至らないところはない』ということをまだ知らない」という意味になる。

そこで僧は「『仏性が未だどこにも至らないところはない』という道理は、どういうものですか? 」と尋ねた。

しかし、禅師は黙って扇を使うだけだった。

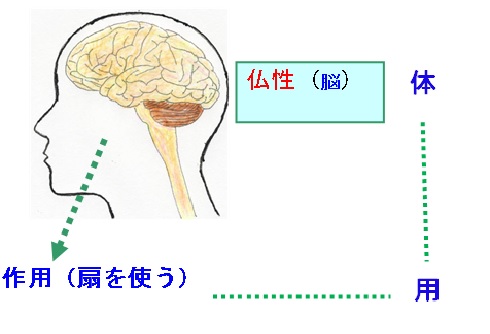

禅師は言葉で答えず、ただ扇を使うことで黙って真の自己(=本来の面目)と仏性(=脳)の働きを示したのである。

次の図3に麻浴宝徹禅師が示した馬祖禅の<作用即性>の思想を図示する。

麻浴宝徹禅師は馬祖禅の<作用即性>の悟りを、

黙って扇を使うことで仏性の働きを示したのである。

麻浴宝徹禅師は馬祖道一禅師の法嗣であるので<作用即性>の悟りをしっかり自分のものにしていたことが分かる。

このファイルの冒頭に書いたように、「現成公案」は、いわば正法現蔵の総論であると同時にエキスで、

道元禅のエッセンスだと考えられている。

道元は「現成公案」の巻を麻浴宝徹の「無処不周底」の公案でしめくくっている。

このことから、道元の禅には馬祖禅、特に<作用即性>の思想が強く影響していると考えても良いだろう。

原文⑰:

風性は常住なるがゆゑに,仏家の風は,大地の黄金なるを現成せしめ,長河の蘇酪を参熟せり。

正法眼藏現成公案第一

これは天福元年中秋のころかきて,鎭西の俗弟子楊光秀にあたふ。

建長壬子拾勒

注:

仏家の風:仏法の真風。

大地の黄金:大地から産出する黄金。

長河:長江(揚子江)。

蘇酪:牛乳を煮詰めて作る美味しい飲み物。

長河の蘇酪:揚子江流域で取れる熟成した蘇酪。

佛家の風は,大地の黄金なるを現成せしめ,長河の蘇酪を参熟せり:仏法の真風は、

「大地から出現する黄金」や「揚子江流域で取れる熟成した蘇酪」のようなすばらしい安楽世界を実現させる。

天福元年:1233年。

鎭西:九州太宰府。

建長壬子拾勒:1252年。

現代語訳

仏性はつねにある。

それゆえに、仏法の真風は、「大地から出現する黄金」や「揚子江流域で取れる熟成した蘇酪」

のようなすばらしい安楽世界を実現させる。

そのような素晴らしい仏家の真風を修行を通して証明していかねばならない。

正法眼藏現成公案第一

これは天福元年(1233年)秋に書いて,九州大宰府の俗弟子楊光秀に与えた。

1252年。

解釈とコメント

麻浴宝徹の「無処不周底」の公案に出て来る風性(仏性)はつねにある。

この仏性を真に悟れば大地から出現する黄金」や「揚子江流域で取れる熟成した蘇酪」

のようなすばらしい安楽世界を実現させる。

そのような素晴らしい仏家の真風を修行を通して証明していかねばならないと締めくくっている。

麻浴宝徹の「無処不周底」の公案は本書のテーマである「現成公案」のまとめになっていることが分かる。

「現成公案」の参考文献など

1.安谷白雲著、春秋社、正法眼蔵参究―現成公案、1967年。

2.道元著、水野弥穂子校注、岩波文庫、正法眼蔵(一)1992年。