����

�܂���m�L��A���Â��Ė@�B�ƞH���B

��Ɂw�@�،o�x���u���邱�Ǝ��N�Ȃ���A�S�����Đ��@����炸�B

���k�ɗ��w�i�����j��A��q���Ė₤�ĞH���A

�u�a����A��q�́w�@�،o�x���u������A�S�ɏ�ɋ^���L���B

�܂����@�̏���m�炸�B�a���͒q�d�L��Ȃ��A

��킭�́A�ׂɋ^�����������܂��B�v

�t�H���A�u�@�B��A�@�͑����r���B������A���̐S�͒B�����B

�o�͖{���^�������ɁA���̐S����^���B���̐S����ׁA����ɐ��@�������B

�Ⴊ�S�{��萳���B�������ꎝ�o�Ȃ��B

���͕��������炸�A���͌o����藈�������A

�V����u���邱�ƈ�Ղ���B��ꕷ���Α����m����B�v

�@�B�͌o�����āA�ւ��ǂނ��ƈ�Ղ��B

�t�͕��ӂ�m��A�T���^�Ɍo������B

�t�����A�u�@�B��A�o�ɂ͑��ꖳ���A�����s������b�g�����Ȃ��B

�@���̍L���O�������������́A�������l�̍��݂̓Ȃ邪�ׂȂ��B

�o���ɕ�������A�w�]��L�邱�Ɩ����A�B���ꕧ��̂݁x���B

���͈ꕧ����āA�������ނ邱�Ɣ���A����������p�����B

���o���̉���̏�������ꕧ��Ȃ�B�������u�o���ɁA�]���A

�w���������́A�B����厖�������ȂĂ̌̂ɁA���ɏo�����������x���B

���̖@�͔@�����������A�@�����C����B���A�S��p���Ē����A�����ׂ̈ɐ������B�v

�t�����A�u�@�B��A�l�S�͕s�v�A�{����Âɂ��āA���𗣋p����A��������厖�����Ȃ��B

���O���킴��A�������ӂ𗣂�B�O�ɖ����Α��ɒ����A���ɖ�����ɒ����B

���ɉ��đ��𗣂�A��ɉ��ċ�𗣂��A����������O���킴��Ȃ��B

�Ⴕ���̖@�����A��O�ɐS�J���A���ɏo�����B�S�ɉ��������J���A

���m�����Ȃ�B���Ƃ͗P���o�̔@���A�������Ďl��ƈׂ��B

�o�m�����J���A�o�m���������A�o�m�������A�o�m���ɓ����B

������J������Ɩ��Â��B

�ꏈ������A�����o�m���Ȃ��B

����̖{��������A�����o�����邱�Ƃ�Ȃ��B�v

�t�����A�u���͈�̐l�Ɋ��ށB����̐S�n�ɉ����āA��ɕ��m�����J�����B

���l�̐S�ׂ܂Ȃ�A����ɂ��č߂�A���͑P�Ȃ���S�͈��ɂ����A

���ю��i���A槛C�i����˂��j�N�Q���A����O���m�����B

���l�̐S��������A��ɒq�d���N�����A

���S���ϏƂ��A�����~�ߑP���s���āA���畧�m�����J���B

���͐{�炭�O�O���m�����J���ׂ��A�O���m�����J�����Ƃ��B

���m�����J���́A��������o���A�O���m�����J���́A�������ꐢ�ԂȂ��B�v

�t�͖��������A�u�@�B��A����͐���w�@�،o�x���̋`�Ȃ���A

�����ɔV������ĎO��ƈׂ��́A�W�i�����j�����l�ׂ̈ɂ��B

���͒A���ꕧ��Ɉ˂��ďC�s�����B�v

�t�͖��������A�u�@�B��A�S�ɍs����A������������w�@�،o�x��]���B

�s������A��������w�@�،o�x�ɓ]������B

�S��������Ζ@��]���A�S�ׂ܂Ȃ�Ζ@�ɓ]������B

���m�����J���Ζ@��]���B

�w�͂��Ė@�Ɉ˂��ďC�s����A��������o��]����Ȃ��B

���S�Ⴕ�O�O�C�s������A������Ɍo�ɓ]������B�v

�@�B�͈ꂽ�ѕ����āA�����ɑ�傷�B

���܁i�Ă��邢�j�ߋ����đ�t�ɔ����Č����A

�u���ɖ����\�Ė@��]�����A���N�@�ɓ]�����B�������ɕ��s���C�����B�v

�t�����A�u���s���s����A���ꕧ�Ȃ��v�ƁB

���ɉ�ɍ݂肵�ҁA�e�X�������邱�Ƃ���B

���F

�@�B�F �w�`���^�x���܂ɂ́A

�^�B�i�]���ȁj�L��̐l�ŁA���̂Ƃ��o�Ƃ��A�w�@�،o�x���u���Ƃ����B

�@�،o�F�@ �@�،o�͌��݂͎��̎O��̂ݓ`����Ă���B

���@���́w���@�،o�x�\���A���Y��w���@�@�،o�x�����A

����ъt�ߑZ���E�B����������́w�Y�i���@�@�،o�x�����ł���B

�������ŗp����ꂽ�̂͗��Y��̂��̂ł������Ǝv����B

���@�̏��F �w�@�،o�x�̐����������̊̐S�ȂƂ���B

��킭�́A�ׂɋ^�����������܂��F �w�@�،o�x���i�ɂ́A

�u���q����A��킭�͏O�̋^���������܂��B�v�Ƃ����o����

�@�u���q���ɓ����ċ^�������Ċ���߂��܂��B�v�Ƃ����o����������B

�@�@�͑����r���B������A���̐S�͒B�����F

���̑m�́u�@�B�v�Ƃ������ӑ����ɗ��p�������́B

�w�@�،o�x���i�ɂ����A�u�����O�o����u����嫂��A�����ʗ������B�v

���o�F ��Ɍo�T�����u���āA�S�Ɍo�T�̎�|��Y��Ȃ��ł��邱�ƁB

�@���͕��������炸�F �Z�c�d�\��������m��Ȃ������A

�܂蕶�ӂ������Ƃ������Ƃ́A�L�����Ԃɓ`�����Ă���B

����͋t�ɔނ̌��o�����l�i���������邽�߂������ƍl������B

�������ނ͕����̎����Ӗ��̗����ɂ͂͂Ȃ͂��q���ł������ƍl������B

�l���w�����o�x��ǂ�ł���̂��ƁA�����܂��J�債���Ƃ����̂�A

�܂��ܑc�O�E�ɂ͂��߂đ����������A

�����ɑ��閾�m�ȗ������������b�͔ނ́u���όo�v�̗����̐[���������Ă���B

���m���F ��X�ɖ{��̕��������邱�Ƃ�m�炵�߂��߂ɁA

�u�b�_�͂��̐��ɏo�����A�ꕧ��̖@�������ꂽ�̂ł���B

�w�]��L�邱�Ɩ����A�B���ꕧ��̂݁x�F �@�،o���֕i�ɂ����A

�u�����@���́A�A����F�݂̂��������������B

���L�i���ׂāj�̏���͏�Ɉꎖ�ׂ̈Ȃ�B

�B�����̒m�����ȂďO���Ɏ�����炵�߂߂Ȃ�B

�ɗ����A�@���͒A���ꕧ����ȂĂ̌̂ɂ̂݁A�O���ׂ̈ɖ@������������B

�@�]��̎Ⴕ���͓�A�Ⴕ���͎O�L�邱�Ɩ����B�v

�������u�\�����y�̒��ɂ͗B�����̖@�̂ݗL��A�����O�����B�v

�@���F ������Ɖ��o��B

�w���������́A�B����厖�������ȂĂ̌̂ɁA���ɏo�����������x�F

�@�،o���֕i�ɁA�u���������͗B����厖�������ȂĂ̌̂ɂ̂ݐ��ɏo�����������B

�ɗ����A�]���Ȃ�������������͗B����厖�������ȂĂ̌̂ɂ̂�

���ɏo�������܂��Ɩ��Â���B

���������́A�O�������ĕ��̒m�������߁A

����Ȃ邱�Ƃ��߂�Ɨ~���邪�̂ɁA���ɏo�����������B

�O���ɕ��m����������Ɨ~���邪�̂ɁA���ɏo�����������B

�O�������ĕ��m������炵�߂�Ɨ~���邪�̂ɁA���ɏo�����������B

�O�������ĕ��m���̓��ɓ��炵�߂�Ɨ~���邪�̂ɁA���ɏo�����������B

�ɗ����A����������͗B����厖�̈������ȂĂ̌̂ɐ��ɏo�����������ƂȂÂ��B�v

�Ƃ����o��������B

�Z�c�d�\�͂��̌o�����ӂ܂��āA

�u��厖�����Ƃ͌��ǁA�{����ÂȂ鎩�Ȃ̖{�����o�邱�Ƃł���B�v

�Ǝw�E����̂ł���B

�l�S�͕s�v�A�{����Âɂ��āA���𗣋p����F�b�\�̗���́A

�ǂ��܂ł������Ƃ��������i���N�Ȕ]�j�ɋC�t�����Ƃɂ���B

�����͐l�S�̂���̂܂܂̋��Ȏp���w���Ă���B

�Ⴕ���̖@�����F �u�l�S�͕s�v�A�{����Âɂ��āA

���𗣋p���v�Ƃ����@�����B

�@�ꏈ������F

�u�l�S�͕s�v�A�{����Âɂ��āA���𗣋p���v�Ƃ����@����肻���������B

�]�Ȋw�I�Ɍ����ƁA�l�̐S�͕s�v�A�{����Âȉ��w�]�i���]���{��]�Ӊ��n�j�����{�ł���B

�����͕s�v���A��ÂȐ��E�Ŏ��𗣋p���Ă���ƌ����Ă���B

�V������ĎO��ƈׂ��F ���֕i�ɂ����A

�u���X�̐����O�Ƌy�щ��o������ނ���̂ɍ����A

���ꔛ��E�����ߟ��ς�ߓ������߂��邱�Ƃ́A

���A���֗͂��ȂĎ����ɎO��̋������ȂĂ��A�O�������ɒ�������A

�V��������ďo�Â邱�Ƃ��߂�ƂȂ�v�ƁE

�܂������A�u���̑����̎��ɂ́A�O���C�d���~�Î��i�ɂ��āA

���X�̕s�P���𐬏A���邪�̂ɁA

�������֗͂��ȂāA�ꕧ��ɉ��ĕ��ʂ��ĎO�Ɛ����������B�v

������F ���̋������������̌����J�����Ƃ݂̂�

�ړI�Ƃ��ďC�s���鐺���̗���̋��@�B

���o��F �ЂƂ�Ō����J�����߂̋����B

��F��(���)�F �݂͂�����̂��߂݂̂Ȃ炸

���������̐l�Ԃ̌��̂��߂ɏC�s���Ă�����̂��Ӗ����A

�����A���o�͎����A��F�͎��������Ƃ���B

�O��Ƃ͐�����E���o��E��F��(���)�̎O�ŁA

�O��̍��ʂ�ے肵�Ă����ꂵ�����̂�����恄�ł���Ɨ�������Ă���B

�A���ꕧ��Ɉ˂��ďC�s����B�F �u�@�،o�v���֕i�ɂ����A

�u�@���͒A���ꕧ����ȂĂ̌̂ɂ̂݁A�O���ׂ̈ɖ@������������B�v

�������A�u�ߋ��̏������A���ʖ����̕��ւƎ��̈����A�Q�g�A

�������ȂďO���ׂ̈ɏ��@���������������B���̖@���F�Ȉꕧ��ׂ̈̌̂Ȃ�B�v

������E���o��E��F��(���)�̎O�ŁA�O��̍��ʂ�

�ے肵�Ă����ꂵ�����̂����ꕧ�����ł���Ɖ�����Ă���B

�@��]�����A���N�@�ɓ]�����B�F �����́u�]�v�ɂ́A

�o�����J��L���Ȃ���ǂށi�]�ǁj�ӂƁA

��ʂɎ��A�R���g���[������ӂƓ�d�ɋ������Ă���B

���m�����J���Ζ@��]���B�F ���m�����J���A

�w�@�،o�x�̐^�ӂ��������āA�����̂��̂ɂ��āA

���R���݂Ɂw�@�،o�x�����̍s�ׂ̏�ɓ]���邱�Ƃ��ł���B

�@������F

�܂��@�B�Ƃ�����l�̑��������B

�����w�@�،o�x���u���Ď��N���o�������A�S���������肹���A

�����������ɖڊo�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�����ő��k�ɗ��Ęa�����q���Ă����˂Č������A

�u�a����A���́w�@�،o�x���u���Ă���܂����A�����S�ɋ^�₪����܂��B

�܂������������̂Ƃ��낪�킩��܂���B�a���͒q�d���L��ł��B

�ǂ������̂��߂ɋ^�����������Ă��������B�v

�@�t�͌������A

�u�@�B��A�N�͋����ɂȂ��Ȃ��ʒB���Ă��邪�A�N�̐S�͒ʒB���Ă��Ȃ��B

�o�T�ɂ͂��Ƃ��Ƌ^���͂Ȃ��̂ɁA�N�̐S���̂��^���Ă���̂��B

�N�̐S���ׂ͎̂Ȃ܂܁A���������������߂Ă���̂��B

�Ȃ̐S�͂��Ƃ��Ɛ������A���ꂪ���o�Ƃ������̂��B

���͕����͒m��Ȃ�����A�N���o�T�������ė��Ĉ�ʂ��u���Ă݂Ă����B

���͂���������������B�v

�@�B�͌o�T������ė��āA��ʂ�ǂB

�t�͕��̖{�ӂ�������A�����Ōo�T�̈Ӗ���������������B

�t�͌������A�u�@�@�B��A�w�@�،o�x�ɂ͂悯���Ȍ��t�͂Ȃ��B

�����S������g������Ŗ�������Ă���B�����L���O��̋���������ꂽ�̂��A

���Ԃ̐l�X�̑f��������Ă��邩��ɂق��Ȃ���B

�o�T�̕��ɂ́A�͂�����ƁA�w�ق��̏�͂Ȃ��B�����ꕧ�悪����̂݁x�Ƃ����Ă����B

�N�͈ꕧ��̋������A���̋��������߂Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�i����Ȃ��Ƃ�����Ɓj�N�̖{�����������Ă��܂����낤�B

���Čo�T�̒��̂ǂ����B�ꕧ��̂Ƃ��납�B

���ܕ������N�̓njo�̂Ȃ����A

�w�������߉ޖ����A������厖�̂��߂̈����䂦�ɁA���̐��ɏo�����������x���B

�����������͏\�Z������B���̋����́A�ǂ̂悤�ɗ������A

�ǂ̂悤�ɏC�s������悢���B�悭���ӂ��ĕ����Ȃ����B

�N�̂��߂ɉ�����Ă�邩���B�v

�@�t�͌������A

�m�@�B��A�l�̐S(�S�̖{���j�͎v�O��₵�āA���Ƃ��Ǝ�Âł����A

�悱���܂ȑz�O�Ƃ͖����Ȃ��̂ł����B

���ꂱ�����厖�����Ƃ������ƂȂ̂��B

�S���ɂ����Ă��A�O�̑Ώۂɑ��Ă��A

�������N�����Ȃ���A��ςƋq�ς̑Η��͋N����Ȃ��B

�O�̑Ώۂɖ����ƌ`�Ɏ�����B�S���Ŗ����Ƌ�Ɏ������B

�`������̂ɑ��Ȃ���`�Ɏ���ꂸ�A��̂Ȃ��ɂ����ċ�Ɏ����Ȃ��A

���ꂱ�����S�ɂ��Ώۂɂ�����ʂƂ������Ƃ��B

�������̋�����������Ȃ��A

���̏u�ԂɐS�͊J���āA���Ƃ��Đ��Ɍ����o��̂��B

�S�͂ǂ�Ȃ��Ƃ��̂��B���̒m�����J���̂ł����B

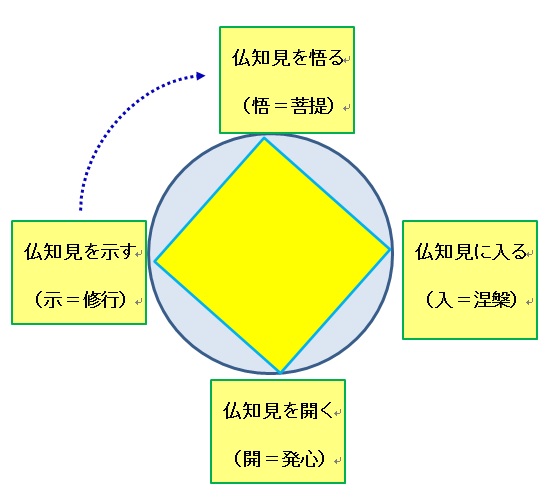

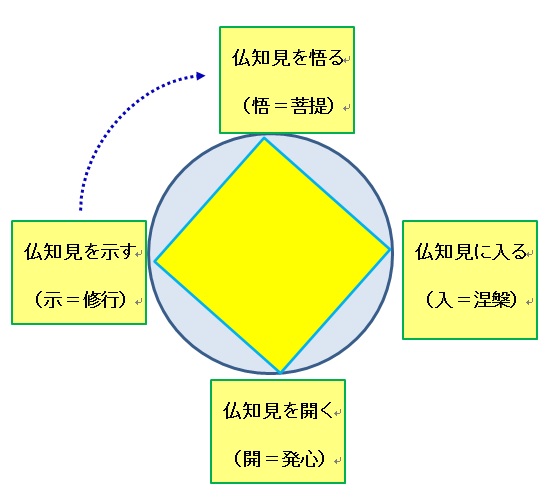

���͊o�i���Ƃ�j�Ɠ������Ƃ��B����͎l�̕���ɕ�������B

�o�̒m�����J�����ƁA�o�̒m�������������A

�o�̒m������邱�ƁA�o�̒m���ɓ��邱���B

��������J��������Ƃ����B�i�u���̋��������v�Ƃ����j�@

��̏��������̂Ŋo�̒m���Ȃ̂ł����B

���Ȃ̖{�������Ď�邩��A���Ƃ��Č���o�邱�Ƃ��ł���̂ł����B�v

�@�t�͌������A

�u���͂��ׂĂ̐l�ɁA�����̐S�̒��ŏ�ɕ��̒m�����悤�ɂƊ��߂����B

���Ԃ̐l�̐S���悱���܂ȂƂ��́A�������������č߂������A

���ł͑P�����Ƃ��������S�͂悱���܂��A

�Â�A�т�A���i���A�l��������A�����˂��āA�l��N�������Ȃ��A

�����ŏO���̒m�����B

���Ԃ̐l�̐S���������Ƃ��ɂ́A�����q�d��ڊo�߂������A

�����̐S���ς����炩�ɒm��A������ߑP���s�Ȃ��A�����ŕ��m�����J���̂ł����B

�N�͕K����O��O�ɕ��m�����J���˂Ȃ�ʁB�O���̒m�����J���Ă͂Ȃ���B

���m�����J���̂́A�܂�l�̐����A�����邱�Ƃł����A

�O���̒m�����̂́A�܂萢���ɖ��v���邱�Ƃł����B�v

�t�͂���Ɍ������A

�u�@�B��A�ȏ�́w�@�،o�x�̈��̈Ӌ`�ł��邪�A���������A

������O��ɕ�����̂́A�v���ɁA�{�S�����������l�̂��߂̕��ւł����B

�N�͈ꕧ��̋����ɂ���ďC�s����������悢�B�v

�@�t�͂���Ɍ������A

�u�@�B��A�S�Ŏ��H����Ȃ�A����͌N���w�@�،o�x��ǂ̂ł����B

�S�Ŏ��H���Ȃ��Ȃ�A����́w�@�،o�x�ɓǂ܂ꂽ�̂ł����B

�S����������w�@�،o�x��ǂނ��A

�S���悱���܂ł���A�w�@�،o�x���N��ǂނ��ƂɂȂ��B

���̒m�����J���A�w�@�،o�x��ǂނ̂ł����B

�w�͂��ċ����̂܂܂ɏC�s�����A

���̂��Ƃ��o�T��ǂނ��Ƃł����B

�����A�����̐S����O��O�ɏC�s���Ă����Ȃ�����A

��Ɍo�T�ɓǂ܂��̂ł����B�v

�@�@�B�͎t�̋�������A�����ɑ�債�A

�����̗܂ɂނ��тȂ����t�Ɍ������A

�u�܂��Ƃɍ��܂ł́w�@�،o�x��ǂ��Ƃ͂Ȃ��A

���N�̊ԁw�@�،o�x�ɓǂ܂�Ă��܂����B

���ꂩ��͐^���ɕ��s���C�s���܂��B�v

�t�͌������A

�u���s��H�ݍs�Ȃ��̂����Ȃ̂��B�v

���̂Ƃ��A�@���ɋ����킹���l�тƂ͂��̂��̎�������邱�Ƃ��ł����B

���߂ƃR�����g�F

�����ł͖@�،o���֕i�̌o���A

�w�������߉ޖ����A������厖�̂��߂̈����䂦�ɁA���̐��ɏo�����������x

�����p���l����������B

�l��Ƃ͕��m�����J�����ƁA���m�����������ƁA���m������邱�ƁA

���m���ɓ��遃�J��������̎l���ƌ����B

���J������������ꂼ��A���S�A�C�s�A���A���ς̎l��ɓ��āA���A�s�A�A���Ƃ��Ă�ł���B

�����͂��́��J��������̎l����A���ꂪ�n�߂Ƃ��Ȃ��A���ꂪ�I���Ƃ��Ȃ��A

��ɏz�E�]���āA�^�s���āA����[�߂čs�����Ƃ����l�]�̓����Ƃ������B

���̐}�P�S�Ɂ��J��������̎l�]�Ɣ��S�A�C�s�A���A���ς̎l��������B

�@�}�P�S���J��������̎l�]�Ɣ��S�A�C�s���A���ς̎l��

�@�،o�́w���������́A�B����厖�������ȂĂ̌̂ɁA���ɏo�����������x

�Ƃ����o���ɏo�ė���u��厖�����v�ɂ��āA

�d�\�́A

�u�@�B��A�l�S�͕s�v�A�{����Âɂ��āA���𗣋p�����A

��������厖�����Ȃ��v

�ƓƎ��̉��߂����Ă���B

�u�l�̐S�i�S�̖{���j�͎v�O��₵�āA���Ƃ��Ǝ�Âł���A�悱���܂ȑz�O�Ƃ͖����Ȃ��̂ł����B�v

�Ƃ����N�ȉ��w�]�i�]���Ƒ�]�Ӊ��n�j�̐����ɂ��ďq�ׂĂ���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�d�\�����N�ȉ��w�]�i�]���Ƒ�]�Ӊ��n�j�𒆐S�Ƃ��Đ��܂�閳���ʒq������

�@�،o�������u��厖�����Ƃ������Ɓv���Əq�ׂĂ���̂ł���B

���̑T�I���߂͌d�\�̑T���������[���Ƒn�I�ł������������Ă���B

�{�̖͂����ɏo�ė���d�\�̌��t�A

�u�@�B��A�S�ɍs����A������������w�@�،o�x��]���B

�s������A��������w�@�،o�x�ɓ]������B

�S��������Ζ@��]���A�S�ׂ܂Ȃ�Ζ@�ɓ]������B

���m�����J���Ζ@��]���B

�w�͂��Ė@�Ɉ˂��ďC�s����A��������o��]����Ȃ��B

���S�Ⴕ�O�O�C�s������A������Ɍo�ɓ]������B�v

�͒��ڂ��ׂ��ł���B

�d�\��

�u�S��������Ζ@��]���A�S�ׂ܂Ȃ�Ζ@�ɓ]������B�v

�ƌ����āA

�ׂȐS�Ŗ@�،o��ǂނƖ@�،o�ɓ]����邱�ƂɂȂ邪�A

�S��������Ζ@��]���邱�Ƃ��ł���ƌ����Ă���B

�d�\�ׂ͎ȐS�Ŗ@�،o��ǂނƖ@�،o�̕�������Ɏg���邱�ƂɂȂ邪�A

�S���̐S�Ő������S����Ύ�̓I�ɖ@��]���邱�Ƃ��ł���

�i�@�،o�̐^�ӂ���퐶���Ɋ��������Ƃ��ł���j�ƌ����Ă���B

����͉����@�،o�Ɍ��邱�Ƃł͂Ȃ��A

��ʓI�Ȍo�T��ǂގ��̌d�\�̎�̓I�Ȑ��_�������Ă���B

�u�o�]�i�o�T�ɓ]������j�v�ł͂Ȃ��A

�u�]�o�i�o�T��]����j�v�łȂ���Ȃ�Ȃ��ƌ����Ă���B

�����̑�敧���̏@�h�ł͏��˂̌o�T��ӖړI�ɐM���邠�܂�A

�u�o�]�i�o�T�ɓ]������j�v�̎p��������Ă���B

�d�\�͌o�T�ɑ��Ă͎�̓I�ɗՂ݁A

�u�]�o�i�o�T��]����j�v�łȂ���Ȃ�Ȃ��ƌ����Ă��邱�Ƃ�������B

��q�̖@�B�́A�@�،o��M�S�ɐM����]��A

�u�@�ؓ]�i�@�،o�ɓ]������j�v�̎p���ɂȂ��Ă����̂��r�߁A

�u�]�@�i�@�،o��]����j�v�ŗՂނ悤�ɂƌ����Ă���̂ł���B

�Z�c�d�\�͌o�T��ǂޏꍇ�ɂ́A

�u��̐��������ēǂ߁I�v�Ǝ�̐����d�v�����Ă��邱�Ƃ�������B

�u�ՍϘ^�v�ɂ����āA�ՍϑT�t��

�u�����Ɏ�ƍ�i�ȁj��A�����F�^�Ȃ��i�ǂ��ɂ��悤�Ƃ���̓I�ɐ�����A�������^���̏�ƂȂ�̂��j�v

�ƌ����Ă���B

�i�u�ՍϘ^�v���O�W�|�Q���Q���j�B

�Z�c�d�\�̌����Ƃ���́A���̗Սς̐��_�ƒʒꂵ�Ă���B

����

�܂��m����A�q��ƞH���B��q���Ďl��̋`��₤�ĉ]���A

�u�a���Ɍ[�i�����j���A���͎O��̖@������A�܂��ŏ��������A

��q�͉������A��킭�ׂ͈ɋ��������܂��B�v

�t�H���A�u���͎��S�Ɍ������Č���A�O�̖@���ɒ����邱�Ɣ����B

�l��̖@�͖����A�l�S�Ɏ���l���L��̂��B

�������ē]�ǂ���͐��ꏬ��A�@�����`��������͐��ꒆ���A

�@�Ɉ˂��ďC�s����͐�����Ȃ��B

���@�s���ʂ��A���s��ɔ����A��ɐ��܂������A

���X�̖@���𗣂�A��������������A�ŏ��Ɩ��Â��B

��Ƃ͐���s�̋`�Ȃ�B�����đ����ɍ݂炸�B

���͐{�炭����C���ׂ��A���ɖ₤���Ɣ����B

��؎����A�������@�Ȃ�B����l��̋`�Ȃ��B�v

���F

�q��F �Z�c�d�\�̏\���q�̈�l�B

�M�B�M�p�i�]���ȏ��`�����k�M�����j�̐l�Ƃ����B

�l��F ���ʂ́A������A���o��A��F��A�̎O��ɍŏ����������l�ł���B

�������A�����ł͌d�\�͐l�S�Ɏ���l���L��Ƃ��A

����A����A���A�ŏ��̂S�̓����������Đ������Ă���B

�������@�F ��X�̎����i���w�]���S�̖��ӎ��]�j�͎�ÂƂ��āA

���邪�܂܂̐^��������Ă���B

�@������F

�@�܂��q��Ƃ����m�������B�t�ɗ�q���āA�l��̈Ӗ���q�˂Č������A

�u�a���ɐ\���グ�܂��B���͎O��̋������������ɂȂ��A

�܂��ŏ����������ɂȂ��Ă��܂��B���ɂ͂킩��܂���A�ǂ��������Ă��������B�v

�@�t�͌������A

�u�N�͎����̐S�Ɍ������Ē������Ȃ����B�O����̋��`�ȂǂɂƂ���Ă͂Ȃ���B

�l��̋����Ȃǂ͂Ȃ��A�l�̐S�̂ق��Ɏl���̕ʂ����邾�����B

�����蕷������A�o�T����u�����肷��̂́A����ł����B

���������A���`���킩��̂́A����ł����B

�����ɏ]���Ď��H����̂́A���ł����B

�����鋳���ɂ݂Ȑ��ʂ��A��̏C�s�����S�ɂ��Ȃ��A�����ɂ��Ƃ��ꂸ�A

�������̋����̌^�����ʂ��o�āA�������������Ƃ������Ƃ��Ȃ��Ȃ����̂��A

�ŏ��Ƃ����B��Ƃ͎��s����Ƃ����Ӗ��ł����āA�_�����邱�Ƃɂ͊ւ��͂Ȃ��B

�N�͎����ŏC�s���˂Ȃ�ʁB���ɕ����Ă͂Ȃ���B

�������Ȃ鎞�ɂ��A�����͂��邪�܂܂̐^���ł��邱�ƁA���ꂪ�l��̈Ӗ��ł����B�v

���߂ƃR�����g�F

�d�\���ŏ��ɂ��āA

�u�N�͎����ŏC�s���˂Ȃ�ʁB�������Ȃ鎞�ɂ��A�����͂��邪�܂܂̐^���ł��邱���A

���ꂪ�l��̈Ӗ��ł����B�v�Ƃ������t����ۓI�ł���B

������A���o��A��F��A�̎O��ɍŏ����������l��ɂ��āA

�l��̋����Ȃǂ͂Ȃ��A�l�̐S�̂ق��Ɏl���̕ʂ����邾�����B

�����蕷������A�o�T����u�����肷��̂́A����ł���B

���������A���`���킩��̂́A����ł���B

�����ɏ]���Ď��H����ɂ́A���ł���B

�d�\�́u�����鋳���ɂ݂Ȑ��ʂ��A��̏C�s�����S�ɂ��Ȃ���A

�����ɂ��Ƃ��ꂸ�A�������̋����̌^�����ʂ��o���A

�������������Ƃ������Ƃ��Ȃ��Ȃ����̂��A�ŏ��Ƃ����B

��Ƃ͎��s����Ƃ����Ӗ��ł����āA�_�����邱�Ƃɂ͊ւ��͂Ȃ��B

�N�͎����ŏC�s���˂Ȃ�ʁB���ɕ����Ă͂Ȃ���B

�������Ȃ鎞�ɂ��A�����͂��邪�܂܂̐^���ł��邱���A

���ꂪ�l��̈Ӗ��ł����B�v�Ƃ����B

�n�c����̖@�k���d�C�͒����u�ڌ�v��v�ɂ����āA

�u���ƍŏ��Ƃ͉����H�v�Ƃ�������ɑ��A

�u���Ƃ͋����ҁi��F�j�̓��ł����B�v�ƌ����B

��敧���͕ʖ���F��Ƃ��������炱��͐������B

�������A�d�C���u�ŏ��Ƃ͕���i���̓��j�ł����B�v�ƌ����Ă��邱�Ƃ����ڂ����B

�ŏ��͓�@�T���w���B�u��@�T�͕���i���̓��j�ł����B�v�ƌ����Ă��邱�ƂɂȂ�B

�ŏ��i��@�T�j�ɂ��āA

�u�@��敧���̋����ɗ����Ċώ@���邱�Ƃ����Ȃ��B

���͂�C�s����K�v�̖����X�R���̋��n�Ɏ������A

�s���s���Ȃ�ŏ�摦�����ꕧ��Ȃ��B�v

�ƌ����Ă���B

���{�ł͕��ʑT�@�i����@�T�j�͑�敧���̂P�@�h���ƍl�����Ă���B

�������A���d�C�́A

��@�T�i�T�@�j�͑�敧�������z���������i���ɂȂ镧���j��

�ƍl���Ă������Ƃ�������B

����͒��ڂ����l�����ł���B

��敧���ł͏C�s���Ă�����������F�ɂȂ邭�炢���ւ̎R�ł���B

���͂����܂ł��M�̑ΏۂƂ��ė�q����_�i�����ꂽ���݂ł���B

�������A

�T�@�ł��X�R���̋��n�Ɏ����ĕs���s���̐S���J�������ɂȂ��B

���Ƃ�ړI�Ƃ��邱�Ƃ�������B

���F

�X�R(����˂�)�F ���������ĐÂ��Ȃ��܁B�����������Ă��邳�܁B

�͂����茾���邱�Ƃ͏��Ȃ����T�@�͕�F��Ƃ��Ă̑�敧�������z���Ă���B

��敧���͌��n�����ƕ��h�������u�b�_��_�i�����邱�Ƃŏ@���ɕϗe�������̂ł���B

�i�u���Ƃ͉����H���Q���j�B

����ɑ���@�T�i�T�@�j�̓u�b�_�i�o�ҁj�ɂȂ邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B

����P���_�i�Ƃ��Ă̕��i�@���j��{�̐l�Ԃ̃��x���ɖ߂��Ă���B

���Ƃ��ƕ�������Ă���l�Ԃ��C�s�̌��ʁA���������o���ĕ��ł��邱�Ƃ��o��̂ł���B

����͑�敧�������S�[�^�}�E�u�b�_�̌��n�����ɒ����������̂ł���ƌ����邾�낤�B

����̌\���@���i�V�W�O�`�W�S�P�j�͒����u�T�����F�W�s���v�őT�����̌܂ɕ��ނ��Ă���B

�P.�O���T

�Q.�}�v�T

�R.����T

�S.���T

�T.�@������T�i�ŏ��T�j

�O���T�Ƃ͓V�ɏ�邱�Ƃ��肤�O���̑T�ł���B

�C���h�̃��[�K�̑T������ɓ�����B

�}�v�T�Ƃ͖}�v�����ʂ�M���ēV�ɏ�邱�Ƃ��肤�T�ł���B

����T�Ƃ͎��������̌���ړI�Ƃ������敧���k�̑T�ł���B

���T�Ƃ͉�@���i��̂Ƌq�̗̂��҂���ł��邱�Ɓj�����T�ł���B

�ŏ��T�Ƃ́u���S���{������ŔϔY���Ȃ��A���R�q�������������Ă���B

�ŏ��T�Ƃ́A�L��A���̐S�͕��ƈقȂ邱�Ƃ��Ȃ��Ɠڌ傷�邱�Ƃł���B

�ŏ��T�Ƃ͕��B�����`�̑T�ł���B

�}�P�T�ɕ����̗��j�I���W�ƍŏ��T�i����j�ւ̓����ȒP�Ɏ����B

�@�}�P�T �����̗��j�I���W���ŏ��T�i����j�ւ̌o��

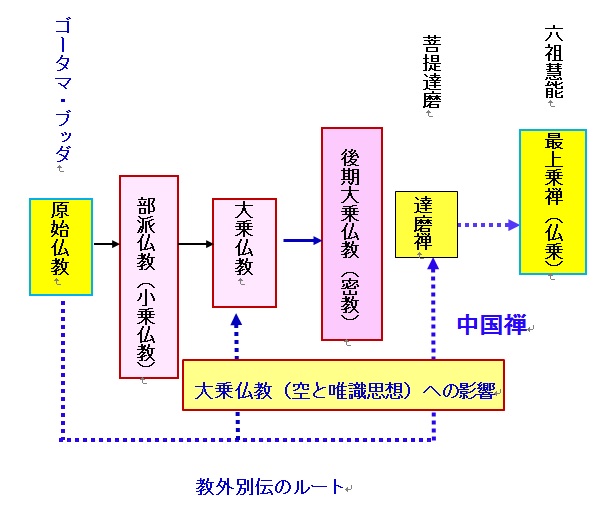

�B���̂S����̑��́����O�ʓ`���ł���B

�i�B���̂S������Q���j�B

�B���̂S����̓u�b�_�Ɏn�܂���̊j�S�́A

�ȐS�`�S�Ŗ����Ɠ`�����ė����̂��Ǝ咣����B

�C���h�i���V�j�ł̓u�b�_�����d�ޗt������@�E�E�E�ʎᑽ�����ҁi�Q�V�c�j�����B���i�Q�W�c�j

�֎��鐼�V�Q�W�c�ɂ��`�@���������B

���V�Q�W�c�̕��B���͂��̖@�������Ē����ɗ��ē`�����B

�����ł͕��B�������c�ƂȂ��c�d�i�S�W�V�`�T�X�R�j�A�O�c�m�T���i��������A�H�`�U�O�U�j�A

�l�c���M�i�T�W�O�`�U�T�P�j�A�ܑc�O�E�i�U�O�Q�`�U�V�T�j�A

�Z�c�d�\�i�U�R�W�`�V�P�R�j�Ɏ��铌�y�U�c�̓`�@���������B

����͌o�T�ȂǕ����̐����̋����ɂ͐�����Ă��Ȃ����O�ʓ`�̃��[�g

�ł���Ƃ����咣�ł���B

���̎咣�̂����A���y�U�c�̓`�@�ɂ��Ă͂قڐM���[���ł���B

�������A���V�Q�W�c�ɂ��`�@�ɂ��Ă͊m���ȗ��j�I�����������Ȃ��B

���c���B���ɂ��Ă����j�I�Ɏ��݂����l�����ǂ����ɑ���^�������悤�ł���B

���̎咣�͒����őT�@���m������ɓ������āA

�������ƌ��Еt���̂��ߑn�삳�ꂽ�_�b�I�ȓ`�����܂܂�Ă���B

���c���B���ɂ��Ă����ۂ������ǂ����ɑ���^�������悤�ł���B

�������A�T�����B���̂悤�Ȑl�ɂ���ăC���h���璆���ɓ`����ꂽ

�͎̂������ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�}�P�T�Ɏ������B���T�Ɏ��郋�[�g�Ƃ��āA

�M�҂����O�ʓ`�̃��[�g�����肵�Ă���B

���O�ʓ`�̃��[�g���x�����̂͌��n�����ȗ��̑T��𒆐S�ɂ����R�V���i���C�s���A

�u�T��C�s��ʂ��ău�b�_�̌��Ƃ͉����H�v��Nj�����O���[�v�ł������ƍl������B

�i�R�V���i���Q���j�B

�ޓ��̓u�b�_�̌����������悤�Ƃ������A

�����̉Ȋw���x���ł́A������u��v�Ƃ����v�z�܂ł������炩�ɂł��Ȃ������B

�u��v�Ƃ����v�z�I�\���ɂ���ĕ\���i���܂����H�j�����Ȃ������̂ł���B

���ǁA�ޓ��́u�u�b�_�̌��Ƃ͉����H�v�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ͂ł����@���s�ɏI������B

�������A���̓w�͔͂ʎ�n�o�T�́u��v�̎v�z�Ƃ��Ďc�����ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���̃O���[�v�̒n���ȓw�͂͂��̌�������A������敧���̕����v�z��B���v�z

�̐����ɍv�������ƍl������B

�������A������[���ɐ������邱�Ƃ͂ł����A

�����̎嗬�Ƃ͐��肦�Ȃ������B

�������A���̃O���[�v�̓`���́A

�n�����̂悤�ɕ����̒ꗬ�Ƃ��Ďp����ė���Ă����ƍl������B

�����ɑT��`�������B���͂��̂悤�����O�ʓ`�̃��[�g�ɑ�����

�C�T�C�s�҂̈�l�ł������ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�ȏ�̂悤�����O�ʓ`�̃��[�g�����肷��ƁA

���B���̒����n���ƑT�́����O�ʓ`�̃��[�g�����悭�����ł���B

�ŏ��i��@�T�j�͑�敧���i���ɔ@�����v�z�j�ɉe�����Ă��邱�Ƃ͊m���ł���B

�������A���̓�͑ΏƓI�ȓ����������Ă���B

��敧���͕�F��Ƃ������悤�ɁA�����ҁi��F�j�̓��ł���B

�������A��敧���ł͕�F���o�Č����J�����ɂɂȂ�͖̂������Ԃ̋�����

�։��]�����K�v�ł���Ƃ����B

���̂��ߐ����͎�����s�\�ł���B

���ہA��敧���ł͕�F���o�Č����J�����ɂɂȂ����ƌ����b�͕����Ȃ��B

����ɑ��A�ŏ��i��@�T�j�͕����i���ւ̓��j�ł���B

�ڌ債���c�t�T�t�͑吨����B��敧���̂悤�ɊJ��ɖ������Ԃ͕K�v�Ȃ��B

���t�ɂ��^�ʖڂɍ��T�C�s����Γڌ听���ł��邩��ł���B

�ŏ��i��@�T�j�ł͓ڌ債����A�X�R���E�s���s���̋��n�Ɏ������l�͕��ƌ��Ȃ��Ă���B

�T�ł͑�敧���̂悤�ɒ��z�҂Ƃ��Ă̕��E�@���ւ̐M���d�����Ȃ��B

���ȋ������d������_�Ł����A�ˁ��̓����s���S�[�^�}�E�u�b�_�̌��n�����Ɏ��Ă���B

��敧���̂悤�ȏ����𐒔q�M����@������A

�Ȏ��������@�����l�S�����������Ƃ����C�s�����邱�ƂŁA

�u�b�_�������������A�ˁ��̓��֖߂����悤�Ɍ�����B

�����������邱�ƂŁA���Ȃ�M�������ȂɋA�˂������Ƃ��ł��邩��ł���B

���̊ϓ_����A�d�\�̓�@�T�ɂ�����S�[�^�}�E�u�b�_�̌��n�����ɉ�A�����ƌ����邾�낤�B

�u�b�_�ȗ��̓`���I�Ȍ��n�����ł�

�R�V���i�Ɍ�����悤���T�蒆�S�i���T���S�j�̏C�s�@��`���I�ɏd�����Ă���B

�i�R�V���i���Q���j�B

���̓_�ł��ŏ��i��@�T�j�ƌ��n�����͒n�������ł͒ʂ��Ă���B

��敧���́u���v�Ƃ͑傫�ȏ�蕨�ƌ����Ӗ��ł���B

��y���ɓT�^�I�Ɍ�����悤�Ɉ���ɕ�����S�ɐM���邱�ƂŁA

�����̐M�҂��~�����Ƃ���B

�������A��敧���Ƃ����T�@�ł́A��y���̂悤�ɁA

�吨�̐M�҂�傫�ȏ�蕨�ɏ悹�Ĉꋓ�ɋ~�����Ƃ����p�������܂茩���Ȃ��B

�ނ���A�D�G�ȏC�s�҂Ɍ����J�������ɂȂ�A�����遃�����������̓����s�����悤�Ƃ���B

����G���[�g�ɂ�遃�����������̓��ƌ�����B

����͎��̂悤�ȗ�ɂ�������B

���������{�ɋA�����鎞�A�t�̔@�����ɑ������P�r�̌��t�Ƃ���

�u��W�ڗ��ɏZ�ނ��Ɩ܂�A�����E��b�ɋ߂Â��܂��B

�[�R�H�J�ɋ��Ĉ�Ӕ��ӂ�ړ����A��@��f�₹���ނ邱�Ɩ܂��B�v

������B

�܂�����V�l�����B�d�߂Ƃ̕ʂ�ɍۂ��Č��������t��

�u�����đ��������߂�ȁB�P�l�ł��Q�l�ł��悢����^���ɓ���`����l��{�������B�v

�ł���B

�@����V�l�̌��t�ɂ͓������ł͂����Ă��A

�吨�̐M�҂�傫�ȏ�蕨�ɏ悹�Ĉꋓ�ɋ~�����Ƃ���Սs��

�ƈႤ�T�@�̓���������Ă���B

������̓����͒P�����قȕ\���Ł������i���ɂȂ�j�����߂����A

�����I�������������Ƃł���B

���̂��߁A���̃z�[���y�[�W�Ő��������悤�ɁA

�Ȋw�Ƃ悭�Ȃ��݉Ȋw�I�ϓ_�i�]�Ȋw�I���_�j���獇���I�ɐ����ł���B

��y���ɓT�^�I�Ɍ�����悤�ɔO���������A

���@���i����ɕ��j����S�ɐM���邱�Ƃŋ~����Ƃ����@������A

�Ȏ������̍��T�C�s�ɂ���ā���������������Ƃ������͏Ռ��I�E�v���I�ł���B

���̓_�A������������ڎw���ŏ��T�i����@�T�j�͑�敧���ɋN���������@���v�����ƌ�����B

����

�܂��ʐɈꓶ�q�L��A�N�͏\�O�A���z���̐l�Ȃ�A���Â��Đ_��ƞH���B

�t��炷�邱�ƎO�q���Ė₤�ĞH���A�u�a���͍��T���āA�҂��Č���〈�����H�v

�u�a���͍��T���āA�҂��Č���〈�����H�v

�t�̓V������Ȃđł��ƎO�����āA�p���Ė₤�A

�u���͓���łA�ɂ����ɂ��炴�邩�H�v

���ĉ]���A�u�����ɂ��A�����ɂ��炸�B�v

�t�͞H���A�u�����������A���������B�v

�_��₤�A�u�@���Ȃ邩���ꖒ�����A����������H�v

�t�����A�u���̌��鏊�́A��Ɏ��S�̉ߜ��i������j�����āA���l�̐���D���������B

�����ȂĖ������A����������Ȃ�B�������������ɂ��A���ɂ��炸�Ƃ͔@���B

���Ⴕ�ɂ��炴��A���̖ؐɓ����B�Ⴕ�ɂ���A�����}�v�ɓ������A�������݂��N�����B�v

�t�H���A�u�_��������O�̌��s���͐����ӁA�ɕs�ɂ͐��łɑ����B

���͎������犎�����A�����ė������Đl��M��B�v

�_��͗�q���ĉ��ӂ��A�X�Ɋ����Č��킸�B

�t�͖��H���A�u���Ⴕ�S�����Č�����A�P�m���ɖ₤�ĘH���o�߂�B

���Ⴕ�S���Α������猩�����āA�@�Ɉ˂��ďC�s����B

����������Ď��S�������A�p���ė������Č��Ɍ��ƕs����₤�B

�Ⴊ����͎���m��A��ɓ��������ɑ����B

���Ⴕ���猩�A�����Ⴊ�����ɑ�炶�B

��������m�莩�猩�����āA�T�����Ɍ��ƕs����₤��B�v

�_��͗炷�邱�ƕS�]�q���āA���߂��ӂ��Ƃ����߁A

�����Ďt�ƈׂ��Ƃ𐿂��A���E�𗣂ꂸ�B

���F

�V����i���ザ�傤�j�F ��B���ɑT�m�̎���B

�@�ߜ��i������j�F �߂��B

�@���߁i���j�F �߂��B

�@�_��F �ב�_��i����������ˁA�U�U�O�`�V�U�Q�j�T�t�B�ב�i�������j�@�̊J�c�B

�_��͗c�����o�Ƃ��A�o�_���w�щ����ɂ��ʂ����G�˂ł������B

�i���Q�N�i�V�O�W�N�j�Ɍd�\���Z�������k�R�ɗ��ĘZ�c�d�\�Ɏt�����A

���̐S����@�k�ƂȂ����B

�����◌�z�ɓ�@�T���L�߁A�ב�@�̊J�c�ƂȂ����B

�����Ɂu���@�L�v�ꊪ�B�u�_��T�t��^�v������B

�i�ב�_��ɂ��Ắu�T�̗��j�v�P�D�P�W�����������Q���j�B

�҂��Č���〈�����B�F �_��͎t��

�u�Ȃɂ������Ă��邩�A�Ȃɂ��̂������ĂȂ��̂��H�v�Ɩ₤���B

����ɑ���u�����ɂ��A�����ɂ��炸�B�v�ȉ��̖ⓚ�́A

�`�̏�ł͓����Ɍ����邪�A���e�ɂ͊i�i�̑��Ⴉ����B

�b�\�̓����͎��S�̉ߌ������邪�A���l�̐���D�������Ȃ��A

�@�Ƃ����悤�ȁA���ʂ̐��E�ɂ�����q�d�̓����������A

���̍���ɂ́A�S�̖{�������Ă���B

�@����̂ɁA������ɔʎ�̒q�����邱�Ƃ������Ă���B

�������A�_��͎t�ɑł��ꂽ�Ƃ��A�ɂ��ɓO�ꂵ�Ď����ɋC�Â����ƂȂ��A

���ł��Ď~�܂ʁA����Ȃ�Η����h�̗���ɏZ�܂��Ă��邱�Ƃ𔘘I���āA

������w�E���ꂽ�̂ł���B

���O�́F ��قǂ́B

��Ɏ��S�̉ߜ��i����j�����āA���l�̐���D���������B�F

��Ɏ���̉߁i�Ƃ��j�����đ��l�̐���D�������Ȃ���A���Ƃ҂����荇���B

��ӁF �����𗣂�Ĉ���ɌX���̂�ӂƂ����B

�����ł͌���ƌ��Ȃ��Ƃ̗��ɒ[���w���Ă���B

���Ł@�F ���������̂��肩���ɂ��Ă̔���̖ό��̂����̓�B

����Ƃ́A���A�ŁA���A���A����A���ʁA�f�ŁA��Z�̓��̈�ɕ������̌����B

�@������F

�@�܂��ʐɈ�l�̔N���̏C�s�҂������B

�N�͏\�O�A���z���̏o�g�ŁA���͐_��Ƃ������B

��t���O�q���Ė₤���A

�u�a���͍��T���Ȃ����āA�������������܂����A�����܂����H�B�v

�t�͏�Ő_����O��ł��Ă��猾�����A

�u���͂��O��ł������A�ɂ����ɂ��Ȃ����H�v

�_��͌������A

�u�ɂ�������A�ɂ�������܂����B�v

�t�͌������A

�u�����������邵�A�܂��������Ȃ��B�v

�_��͌������A

�u�ǂ������̂��A�������������Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤���B�v

�t�͌������A

�u���̌������́A���������̐S�̂���܂������āA���l�̐���A�D�������Ȃ��̂��B

������A�������������Ȃ��̂��B���O�̂����ɂ�������ɂ����Ȃ��Ƃ����̂͂ǂ��Ȃ̂��B

���O�������ɂ��Ȃ��̂Ȃ�A��Ɠ������Ƃ����A

�����ɂ��̂Ȃ�A�}�l�Ɠ������ƂŁA�����ɍ��߂����v���킯���B�v

�t�́k�d�˂āl�������A

�u�_��V��̐�قǂ̌��錩�Ȃ��͑��̌����ł��邵�A

�ɂ��ɂ��Ȃ��͐��ł̌����ɂ������B

���O�͎��Ȃ̖{������܂����Ď���Ă��Ȃ��������A

�悭���l�����炩���ɂ���ė��ꂽ���̂��B�v

�_��͂��l�т̗�q�����āA�����������̂������Ȃ������B

�t�͂܂��������A

�u�������O���S���������ĉ��������Ȃ���A���̐�y�ɂ����˂āA�s���ׂ�����T�����߂Ȃ����B

�������O���S�Ō��A�����Ŏ��Ȃ̖{�������Ď�����Ȃ�A�����̂Ƃ���Ɏ��H���Ȃ����B

���O�͎����Ŗ{�S���������āA�����̐S�������Ȃ��������A

���Ɍ������Č��邩���Ȃ�����q�˂Ă����B

�������邱�Ƃ͎����g�Œm���Ă���̂��B���O�̑���Ɍ��������肷����̂��B

�������O�������Ō���Ƃ�����A��͂莄�̑��Ɍ���������͂��Ȃ��ł��낤�B

�ǂ����Ď����Œm�莩���Ō��悤�Ƃ������A

���Ɍ������Č��邩���Ȃ�����q�˂�̂��B�v

�_��͕S��ȏ����q���āA����܂����������悤�ɂ��肢���A

�܂��t�Ƃ��Ă��d���������Ƃ��肢���āA�t�̑��𗣂�邱�Ƃ��Ȃ������B

���߂ƃR�����g�F

�_��̎���

�u�a���͍��T���Ȃ����āA�������������܂����A�����܂����H�v

�͍��T���̐S�̖{�̂ł��鎩���͌��邱�Ƃ��ł��邩�A

�ł��Ȃ����Ƃ������₾�ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���T���ɐS�̖{�̂ł��鎩���i�]�j�͌��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�]�͔]���̂����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̂��Ƃ͒N�ł����o�����鎖���ł���B

�_��͂��̂��Ƃ܂�����ŁA

�u�a���͍��T���Ȃ����āA�������������܂����A�����܂����H�v

�Ǝ��₵�Ă���B

���̂悤�Ȏ���͗����ɑ���������ł���ƌ�����B

�d�\�͏�Ő_����O��ł��Ă���,

�u���͂��O��ł������A�ɂ����ɂ��Ȃ����B�v

�Ɩ₢�Ԃ����̂�

�u�ɂ����ɂ��Ȃ����B�v

���͑̌����邱�Ƃŕ�����B

�u�ɂ����ɂ��Ȃ����B�v

�������̌����Ă���͎̂����i���]���^�̎��ȁj�ł���B

���̂��ƂɋC�t�������Ŏ��Ȃ̖{���i����=�^�̎��ȁj�����錩���͑̌����邵���d�����Ȃ�

�ƌ������������̂��Ǝv����B

�i�Ɋo�ƌ����̊W�ɂ��Ắu�����̖���v���Q���j�B

�ב�@�i���������イ�j�́A�����ɂ����镧���̏@�h�ł���A

���̑m�ł���_��𒆐S�Ƃ��Č`�����ꂽ�A�T�@�̈�h�ł���B

���̂́A�_����_�Ƃ����בɗR������B

�����T�ܑ̌c�O�E�̍���ł������_�G�͑��V���@�ɏd�p����A

���̎�����剺�̒�q�������鎺�̕ی���Ă����B

�_��͂��̑m��������k�@�ƌĂсA

�T��ɂ���đQ�i�I�Ɍ��ւƌ������Ă����Q��̗��������Ă���Ɣᔻ�����B

�T�@�Z�c�d�\����p�����ڌ傱�����^�̕��@�ł���Ǝ咣���ē�@�Ə̂��Ă����B

745�N�ɐ_��͗��z�̉בɓ���A���������_�Ƃ��Ėk�@�ᔻ�𑱂����B

753�N�ɐ_��͐��{�̖��ɂ���x�Ǖ�����邪�A

755�N�ɖu���������\�R�̗��ɍۂ��������x�ɉ��S���ė��z�ɕ��A�����B

���̊ԂɁA�בɂ͐_��̒�q�����������A��h���`�������B

���ꂪ�ב�@�ƌĂꂽ�̂ł���B

�ב�@�͒鎺�̕ی���đ傫���Ȃ�A�_�G�̒�q�̈�h���쒀����Ƃ��鐨�͂ƂȂ����B

�������A762�N�ɐ_��v����Ƌ}���ɐ��͂������A845�N�̉�̔p���ɂ���āA

���j���犮�S�Ɏp���������B

�_��́A���Ɍ������đT����C�߂ď��X�Ɍ��ɔ����Ă����Ƃ����Q��_��ے肵�A

���Ɩ����Ƃ����_�I�Η��͖{�����݂����A���Ɏ���ɂ�����A

�i�K�͑��݂��Ȃ��Ƃ����ڌ�̑T���咣���Ă����B

�������A���ۂɂ́A���T�̕��@�ɏK�n����Ȃǂ́A

�����ƂȂ���Ԃ��K�v�ł��邱�Ƃ�F�߂Ă���A

�M�҂��l������ɂ������ď_��Ȏp���������Ă����Ƃ���Ă���B

�P�O�́@�����\�m�`�@���@

����

���̎��A�t�͖�l�̖@�C�A�u���A�@�B�A�_��A�q��A�q�ʁA�u�O�A�u���A�@���A

�@�@��������Ō����A

�u�\�l�A���O���͗]�l�ɓ������炴�肫�B

�Ⴊ�œx�̌�́A�e�X����̎t�ƈׂ��B

��ꍡ�ܓ������Đ��@���Ė{�@���������炵�߂��B

�悸�{�炭�O�Ȃ̖@��������A�O�\�Z�p���A�o�v���đ������ӂ𗣂�ׂ��B

��̖@������ɁA�����𗣂�邱�Ɣ����B

�����l�L��ē��ɖ@����A����o���ɐs���o�i�Ȃ�ׁj�āA�F�ȑΖ@������B

������������A�����@�s��������āA�X�ɋ����i�Ƃ���j��������B

�O�Ȃ̖@��Ƃ́A�A�E�E�E���Ȃ�B�A�͐���܉A�A�F��z�s������Ȃ��B

���͐���\����A�O�̘Z�o�͐F�������G�@�Ȃ�A���̘Z��͊Ꭸ�@��g�Ӑ���Ȃ��B

�E�͐���\���E�ɂ��āA�Z�o�Z��Z������Ȃ��B

�����̔\�����@���܂ނ��ܑ����Ɩ��Â��B

�Ⴕ�v�ʂ��N�����A��������]���ɂ��āA�Z�����A�Z����o�ŁA�Z�o�������B

�O�Z��\���A�����ɗR���ėp���N�����B�����Ⴕ�ׂȂ�A�\���ׂ��N�����B

�����Ⴕ���Ȃ�A�\�������N�����B

�����܂�ŗp���A�����O���̗p�i�͂���j���Ȃ��B

�P�p���A�������̗p�i�͂���j���Ȃ��B

�p�i�͂���j���͉����ɂ��R��A�����ɗR���ėL���B

�Ζ@�́A�O��̖����Ɍܑ����B

�V�͒n�Ƒ��A���͌��Ƒ��A���͈ÂƑ��A�A�͗z�Ƒ��A���͉Ƒ��B

����͐���ܑȂ�B�@���̌܌��ɏ\�����B��͖@�Ƒ��A�L�͖��Ƒ��A

�L�F�͖��F�Ƒ��A�L���͖����Ƒ��A�L�R�͖��R�Ƒ��A�F�͋�Ƒ��A

���͐ÂƑ��A���͑��Ƒ��A�}�͐��Ƒ��A�m�͑��Ƒ��A�V�͏��Ƒ��A

��͏��Ƒ��B����͐���\��Ȃ��B

�����͗p�i�͂���j�����N�����ɏ\������B

���͒Z�Ƒ��A�ׂ͐��Ƒ��A�s�͌d�Ƒ��A���͒q�Ƒ��A

���͒�Ƒ��A���͓łƑ��A���͔�Ƒ��A���͋ȂƑ��A���͋��Ƒ��A

���͕��Ƒ��A�ϔY�͕��Ƒ��A��͖���Ƒ��A��͊�Ƒ��A

����тƑ��A�̂͜ʂƑ��A�i�͑ނƑ��A���͖łƑ��A

�@�g�͐F�g�Ƒ��A���g�͕�g�Ƒ��B����͐���\��Ȃ��B�v

�t�����A

�u�@����͐���O�\�Z�̖@�Ȃ�B�Ⴕ�����p����A������̌o�@��ʊт��B

�o�����đ������ӂ𗣂��ɂ́A�����̓��p�Ȃ��B

�l�ƌ��ꂷ��ɁA�O�͑��ɉ��đ��𗣂�A���͋�ɉ��ċ�𗣂���B

�Ⴕ�S�����ɒ�����A���������A�Ⴕ�S����Ɏ�������A

�����������A�����p���Čo��掁i�����j���āA������p�����ƒ������B

���ɕ�����p�����Ɖ]��A�l���������i�܂��j�Ɍꌾ���ׂ��炸�B

�������̌ꌾ�́A�ւ����ꕶ���̑��Ȃ�B���������𗧂Ă��ƒ���������A

�������̕s���̗������������ꕶ���Ȃ��B

�l�̐����������āA�֑��������ւ��ĕ����ɒ����ƌ����B

�͐{�炭�m��ׂ��A����������Ƃ͗P���Ȃ���A�������o��掂邱�Ƃ��B

�o��掁i�����j�邱�Ƃ�v�����A�ߏ�͖����Ȃ��B

���ɊO�ɒ����āA��@���Đ^�����߁A�����͍L������𗧂ĂāA�L���̉ߊ�������B

���̔@���l�͗ݍ��ɂ��������ׂ��炸�B

�@�Ɉ˂��ďC�s��������߂��A���������̏C�s�Ȃ�Ȃ��B

�����S���v�킸���ē����𒂋[�i�����j���邱�Ɣ����B

�Ⴕ�������ďC������A�l�����Ĕ����ĎהO�������B

�S���@�Ɉ˂��ďC�s���A�Z�������@�{�����B

�Ⴕ���āA����Ɉ˂��Đ����A����Ɉ˂��ėp�i�͂���j���A

����Ɉ˂��čs���A����Ɉ˂��č삳�A�����{�@���������B

�Ⴕ�l�L���ē��ɋ`�������A�@

�L����Ζ��������đ��A������ΗL�������đ��A

�}����ΐ����Ȃđ��A������Ζ}���Ȃđ����B

��@���������āA�����̋`���B

���͈��ɂ͈����A�]�Ԃ��ꂦ�ɍ���Ɉ˂��č삳�A����������������Ȃ��B

�݂��l�L���āw���������Â��ĈÂƈׂ��x�Ɩ����A

�����ĉ]���A�w���͐�����A�Â͐��ꉏ�ɂ��Ė��v����Α����ÂȂ�x���B

�����ȂĈÂ����킵�A�Â��ȂĖ������킵�A�������������āA�����̋`�𐬂��B

�]�̖₢�������F�ȍ��̔@���B�v

�t�͏\�m�����āA��ɖ@��`���A�w�d�o�x���ȂāA�������ɑ����������āA�����@�|���������炵�ށB

�u ���͛߂ɖ@����B���㗬�s�����B

��l�́w�d�o�x�ɋ������ƂA�e�����Ⴊ�����������邪�@���B

�����A�w�d�o�x���łA�K�����Ɍ������ׂ��B�v

���F

�O�Ȗ@��F�@ �܉A�A�\����A�\���E�̎O���O�ȂƂ����B�A���E�i�A�E���j�܂��͉����E�Ƃ������B

���̂����\����͏\�i���Z���ƘZ���j�Ɠ����ł���B

�Z���́A��E���E�@�E��E�g�E�Ӂi����E�ɁE�сE�����E����E���j�̂U���o�튯���w���B

�Z���͘Z���̑Ώۂł���F�E���E���E���E�G�E�@���w���B

�܉A(���])�͔]���琶�܂��ӎ������v���Z�X���w���Ă���B

�i���]�ɂ��Ă͌��n�����̌��]�����Q���j�B

�]���āA�O�Ȃ͎��Ȃ̐S�g�Ƃ��̊O�E�Ƃ̐ڐG�i���ݍ�p�j���琶�܂��ӎ�����

���w���Ă���ƌ����邾�낤�B

����ܑF�@����ܑ̌̓��A�V�n�����ΐ��A���ÁE�A�E�z�͎��R����

���̐������w���Ă���B

�O�\�Z�F�@�O���̖���ܑƁA�@���̏\��ƁA�����̏\��Ƃ𑫂���

���v�O�\�Z�i�܁{�\��{�\�ぁ�O�\�Z�j�ɂȂ�B

�@�O�\�Z�p�F�@ �O���̖���ܑƁA�@���̏\��ƁA�����̏\�����Ȃ�O�\�Z��

�����i���N�Ȕ]�j�̓����ɂ��^�p���ׂ��Ƃ����B

�o�v���đ������ӂ𗣂�ׂ��F�㕶�Ɂu�o���������Ӂv�Ƃ����傪����B

�O�\�Z�̑Ζ@�́A���̈������������̊W�ɂ��邱�Ƃ���点�邽�߁A

�������̂���B

���̂��Ƃɂ���đ�������ɋC�Â����悤�Ƃ��Ă���B

�������������āF�@ �w�_���^�x�ɂ�

�u���͒Z�Ɉ����Đ����A�Z�͒��Ɉ����ė��B�Ⴕ���꒷������A�Z�����������B

���͑����邪�̂��B�v

�ƌ����Ă���B

����͓�̑Η��𗣂ꂽ�s�ɂ��Ē����ȓ����咣���Ă���B

�@�X�ɋ����i����Ƃ���j�������B�F�u�����v�͑���ŏꏊ�̈ӁB

�����ł͓�@�i���ΊT�O�j��藧���ׂ���B

�o�Ă�����̂Ƌ���䂭���̂̑��ΐ�����菜����A

�k�����ݒ肷��l�ꏊ���܂������Ȃ��Ȃ�B

�����̔\�����@���܂ނ��ܑ����Ɩ��Â��B�F�ܑ����̓A�[������

�i�B�����Ɍ��������뎯�j�̂��ƁB

�A�[�������͂�������̂N�����q���ܑ����Ă���Ƃ����B

�w�ڌ�v��x�ɃA�[����������~���q�ƂȂ邱�Ƃ̐���������B

�]�̔F���E�L����p�ɂ���ď�]�ɋL���Ƃ��Ē~�����邱�Ƃ�

�ܑ����ƌĂ�ł���B

�i�̓A�[�������ɂ��Ă͒�����敧���̗B�������Q���j�B

�i���n�����Q�A�����̔F���_���Q���j�B

�����뎯�i����₵���j�F �A�[�������A���{�� (����ۂ�) �Ƃ������B

������͂��ǂ���̈ӁB���Ɩ��B

�����̗B�����ɂ�����8�Ԗڂ̎��B���Ƃ͏����̐��_��p�������B

���ׂĂ̑��݂͌������̂̂Ȃ����̂ŁC�u��v�ł��邪�A

���L�́u���v�̌����������̂ɂق��Ȃ�Ȃ��Ƃ���B�����ł́A

�v�ʂ̓��������閖�ߎ� (�܂Ȃ���) ���A

���L����\�͂��琬�鈢���뎯��ΏۂƂ��ĉ䎷���N���Ƃ���B

�i�̓A�[�������ɂ��Ă͒�����敧���̗B�������Q���j�B

�i���n�����Q�A�����̔F���_���Q���j�B

�]���F�@ �����̂����A�[�����������˂ɂ��ē������N����

��E���E�@�E��E�g�̌��ƁA��Z�ӎ��A�掵�}�i���B

�A�[���������W�J���Č��ɓ����Ă���ӎ����w���Ă���B

�����ɗR���ėp���N�����B�F�@ �ܑ����͕s���s�ł̐^�ƁA

���ł��Ȃ킿�ςƂ��a�������A������^�Ϙa�����ł���Ƃ�����߂���A

�����i�]�j�̓����i�p�j�ɑP�ƈ�������Ƃ����̂ł���B�̗p�v�z�Ɋ�Â��Đ������Ă���B

�i�T�Ƒ̗p�v�z���Q���j�B

����`�@�F�@ ��������`�@�Ƃ����Ӗ��B

���ɂ̖Ō�A����̒�q�ɋ��@�������`�����̂Ɏn�܂�B

���ɒ����ŏ@�h����������ƁA�e�h�����ꂼ��ɗ�c�̑���������悤�ɂȂ�B

�V��̋����A���t�A��t�̎O�푊���́A���̑�\�ł���B

�o�T�ɂ��Ȃ��T�́A���V��\���c�Ɠ��y�̘Z�c�𗧂āA�����̕��Ƃ��āA

�߂┫�̓`�����咣���邪�A�ʂɐ^���̌��t�Ƃ��Ă̓`�@���

���@�ᑠ�̑���������āA�`���A�����A�܂��͒���`�@�Ƃ�ԁB

���������`���d�A�t�̈����Ƃ���ƂƂ��ɁA

�����������̐�����Ɏ���B

����ܑF�@����͐����̖������́B

���R�E�̑�\�ł���V�n�������ƁA

����Ɋ�Â��ēW�J���ꂽ�����ŗL�̉A�z�̌����I�v�z�ƁA�����N�w�̖��Âܑ̌̂��ƁB

�@���̌܌��ɏ\�����F ��؏��@�̖{�������t�ŕ\�������\��̑Ζ@�B

�����͗p�i�͂���j�����N�����ɏ\�����F �����̓����ɑ�����\��B

�@������F

���̂Ƃ��A�Z�c��t�́A��q�̖@�C�A�u���A�@�B�A�_��A�q��A�q�ʁA

�u�O�A�u���A�@���A�@�@����Ăяo���Č������A

�u�N�����\�l�̎҂�A�ȑO����N�����͕��ʂ̐l�Ƃ͈قȂ��Ă����B

���̎���A���ꂼ��̒n���̎w���҂ɂȂ�Ȃ����B

���͂��܌N����������������Ƃ��@�|�̂��Ȃ߂�����Ȃ��悤�ɂ��Ă����悤�B

�@�܂��w�O�Ȃ̖@��x�����グ�A�w�O�\�Z�x���^�p�����A

���̑����Ȃ����̂��o�������āA���ΐ��������Ă䂩�˂Ȃ�Ȃ��B

�ǂ�ȋ���������ɂ��A���Ȃ̖{���̍��𗣂�Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�����N�����N�����ɋ��������߂��Ȃ��A

���t�̂��ׂĂ𑊑ΓI�ɍ\�����A���ׂđ̕��@��p���Ȃ����B

�o�Ă�����̂Ƌ���䂭���̂Ƃ��݂��ɏ����ƂȂ����A

�������傭��o�̑��ΐ������������菜����A�i�����ݒ肷��j�ꏊ���܂������Ȃ��Ȃ��B

�w�O�Ȃ̖@��x�Ƃ����̂́A�A�ƊE�Ɠ��ł����B

�A�Ƃ͌܉A�ł����āA�F�A��A�z�A�s�A���̂��Ƃł����B

���Ƃ͏\����ł����āA�O�̘Z�o�́A�F�A���A���A���A�G�A�@�ł����A

���̘Z��́A��A���A�@�A��A�g�A�ӂ̂��Ƃł����B

�E�Ƃ͏\���E�̂��Ƃł����āA�Z�o�ƘZ��ƘZ���̂��Ƃł����B

���Ȃ̖{���͂����Ɩ����̎��ۂ�������������݂���ł��邱�Ƃ��ܑ����Ƃ����B

�������ʂ��N�����ƁA�����܂��]���Ƃ������̂������A

�ӎ����W�J����ĘZ��������A�Z�傩��o�āA�Z�o������̂ł����B

�Z���E�Z��E�Z�o�̎O�悩�琬��\���E�́A���Ȃ̖{�����瓭�����N�����̂ł����B

���Ȃ̖{�����䂪��ł���ƁA�䂪�\���E����邱�ƂɂȂ��A

���Ȃ̖{�����������ƁA�������\���E����邱�ƂɂȂ��B

�ܑ����������܂�œ����A�O���̓����ł���A�P���܂�œ����A���̓����ł����B

���������͉�����o�邩�Ƃ����A���Ȃ̖{������o�Ă���̂ł����B

�@�ɂ�����@�Ƃ́A�O�E�̑Ώۂɂ��ĐS�̂Ȃ��ܑ������B

�V�͒n�Ƒ��A���͌��Ƒ��A���͈ÂƑ��A�A�͗z�Ƒ��A���͉Ƒ��Ă����B

���ꂪ�ܑł���B���ɖ����̂�������������Ƃɏ\��������B

��͖@�Ƒ��A�L�͖��Ƒ��A�L�F�͖��F�Ƒ��A�L���͖����Ƒ��A

�L�R�͖��R�Ƒ��A�F�͋�Ƒ��A���͐ÂƑ��A���͑��Ƒ��A

�}�͐��Ƒ��A�m�͑��Ƒ��A�V�͏��Ƒ��A��͏��Ƒ��Ă����B

���ꂪ�\��ł����B

���Ɏ��Ȃ̖{�����������N�����\��������B

���͒Z�Ƒ��A�ׂ͐��Ƒ��A�s�͌d�Ƒ��A���͒q�Ƒ��A���͒�Ƒ��A

���͓łƑ��A���͔�Ƒ��A���͋ȂƑ��A���͋��Ƒ��A

���͕��Ƒ��A�ϔY�͕��Ƒ��A��͖���Ƒ��A�߂͊�Ƒ��A

����тƑ��A�̂͜ʂƑ��A�i�͑ނƑ��A���͖łƑ��A

�@�g�͐F�g�Ƒ��A���g�͕�g�Ƒ��Ă����B

���ꂪ�\��ł����B�v

�@�t�͌������A

�u�ȏオ�O�\�Z�̕��@�ł���B�����������^�p�ł����Ȃ���A

���ׂĂ̌o�T�̋����̑S����ʊт��邱�Ƃ��ł��A

�����̏o������ɂ���đ��̗����E�p����̂́A���Ȃ̖{���̓����ł����B

�l�ƑΘb����Ƃ��A�O�I�ɂ͌`�̏�ɗ����Ȃ���`�Ɏ����Ȃ����A

���I�ɂ͋�̗���ɂ���Ȃ����Ɏ����Ȃ��B

������������`�Ɏ�����A�䂪�l�����̂点�邱�ƂɂȂ��A

�������������Ɏ�����A���m���̂点�邱�ƂɂȂ����A

���Ă͌o�T���������āA�w�����͕s�p���x�Ƃ����܂łɎ����B

�����͕s�p�Ȃ�A�l�͌��t���g���Ă͂Ȃ�ʂ��ƂɂȂ��B

�u�Ȃ��Ȃ�v���̌��t�����́A�����̂������Ȃ̂ł��邩���B

�܂��w�����𗧂Ăʁx�Ƃ܂ł����Ă��邪�A

���́q�s���r�Ƃ������Ƃ���͂蕶���ł���̂��B

�i���������Ό��̂₩��́j�l�������̂�����ƁA�������܂��̐l�����������A

�w�ނ͕����Ɏ����Ă���x�Ƃ������Ă��B

�N�����͂悭�S���Ă����˂Ȃ�ʁA�����Ŗ{�S���������̂͂܂������A

���̌o�T���܂ł�����Ɏ����Ă��邱�Ƃ��B

�o�T���������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���̂��߂̍߂͐�������ʂ��̂ƂȂ��B

�O�ʓI�Ȍ`�Ɏ����Ȃ���A���ꂽ����Ő^����T�������A

���邢�͍L��ȓ�������炦�āA�L���Ƃ������Ƃ̉ߎ���������Ă��B

���̂悤�ȑ�͖����̎����d�˂Ă��A���Ȃ̖{�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�����ɏ]���ďC�s���邱�Ƃ������߂Ȃ��ŁA�����l�̐��@���Ƃ����C�s�Ȃ̂������B

�܂������̂����v��Ȃ��ŁA���̖{����W���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�����b�������ŏC�s���Ȃ��Ȃ�A�������Đl�ɂ悱���܂Ȏv�����N���������B

���������ɏ]���ďC�s���A�����𗣂ꂽ���@�����Ȃ����B

�����N����������āA����i�O�\�Z�Ζ@�j�ɂ���Đ����A

����ɂ���ĉ^�p���A����ɂ���ďC�s���A����ɂ���č�ׂ���Ȃ��A

�@�|�̖{����������Ȃ��ł��낤�B

�����l���N�̈ӌ���q�˂�Ƃ��āA�L����ꂽ�疳�œ����A

������ꂽ��L�œ����A�}���ꂽ�琹�œ����A������ꂽ��}�œ����Ȃ����B

�Η�������o�̊T�O�����݂ɏ����ƂȂ��āA�����̓����̈Ӗ����o�Ă���̂��B

�N�͈���ꂽ��A���̈�����ɓ�����̂��B

���̑��̖₢�ɂ����ׂĂ��̂悤�ɂ���Ȃ�A�������͂������ƂɂȂ�Ȃ��ł��낤�B

�����l���w�����ÂƌĂԂ̂��x�Ɛq�˂���A�����������Ȃ����A

�w�������ł���A�Â͉��ł���B�������ނƈÂł����x�ƁB

���̂悤�ɖ��ł����ĈÂ�����킵�A�Âł����Ė�������킵�A

�����o�����̂ƂƂ苎����̂Ƃ����݂ɏ����ƂȂ����A

�����̓����̈Ӗ�����������̂ł����B

���̑��̎���ɂ����ׂĂ��̂悤�ɂ���̂��B�v

�@�̂��Ɏt�͏\�l�̑m�ɖ@��`���A

�����Ɂw�d�o�x�������ɋ��������Ă����āA

�@�|��������ʂ悤�ɂƎw�����ꂽ�A

�u�N�����͂���Ŏ��̖@������ɂ́A���́w�d�o�x���X���ɍL�߂Ă䂭�̂��B

�㐢�̐l�͂��́w�d�o�x�ɏo����Ƃ��ł����Ȃ��A

�ڂ̂�����Ɏ��̋�������̂Ɠ������Ƃ��B

�����w�d�o�x��ǂ߂A�����Ǝ��Ȃ̖{������邱�Ƃ��ł��悤�B�v

���߂ƃR�����g�F

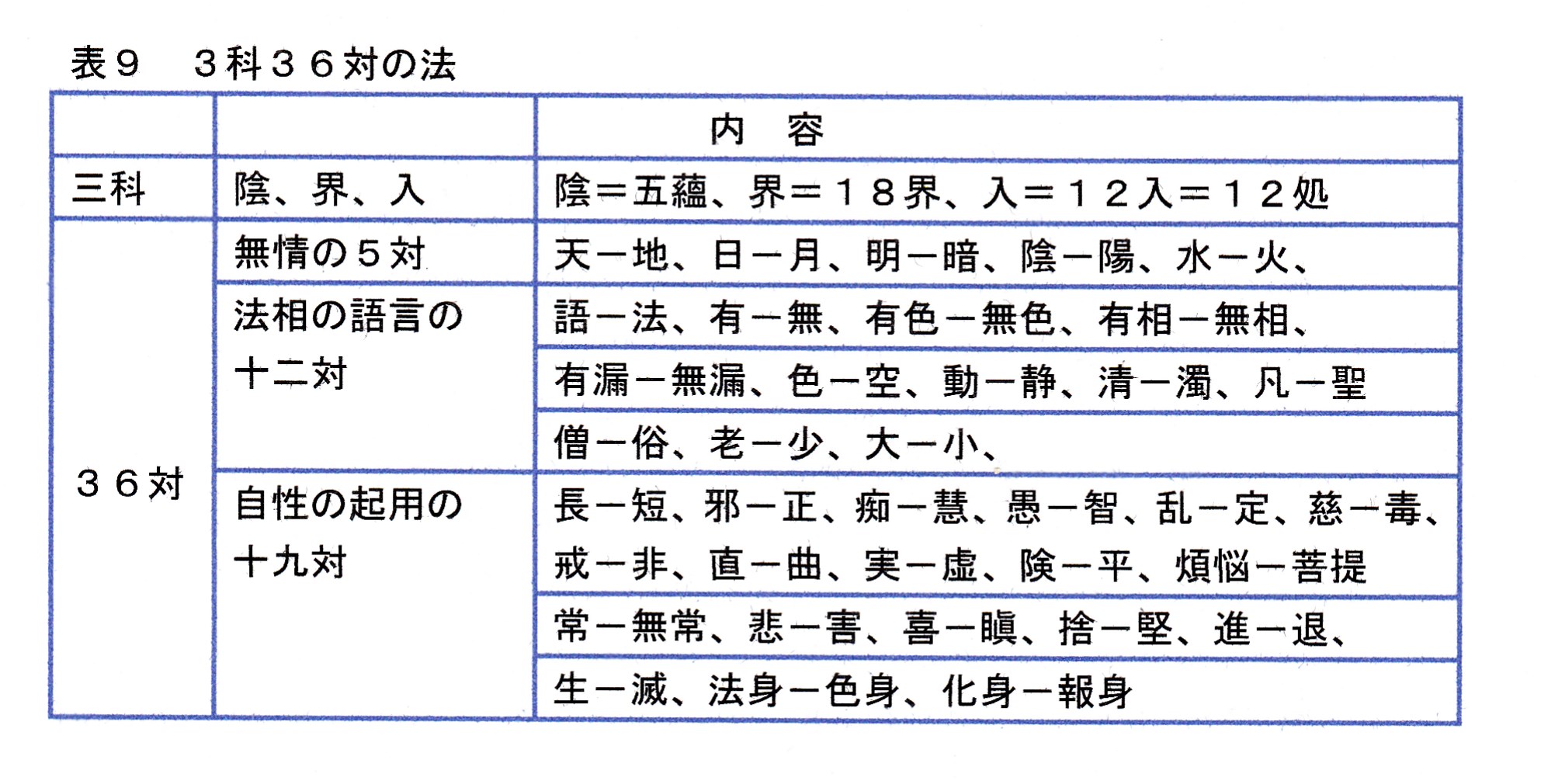

�d�\�͔ӔN�ɂR�ȂR�U�̖@��������ƌ�����B

����ɂ��Ă��P�O�D�P�͂̌d�\�̐��@�͑�ϒ������G�ȓ��e�ł���B

�R�ȂR�U�̖@�͐������ĕ\�ɂ���ƕ\�X�̂悤�ɂȂ�B

�\�X �@�R�ȂR�U�̖@

�\�X�Ɏ������悤�ɁA�R�ȂƂ͌��]�A�\�A�\���E�������B

����͌��n�����ȗ��̓`���I�l�����ł���B

�A�Ƃ͌܉A�i�����]�j�̂��ƂŁA�F�A��A�z�A�s�A���̂��ƂŁA

�]���O�E��������Ĉӎ�����������܂ł̃v���Z�X���T�ɕ����Đ����������̂ł���B

�i���n�����̌��]�����Q���j�B

���Ƃ͏\����i���\���U���{�U���j�̂��Ƃł���B

�]���āA�R�ȂƂ͔]���O�E����̏����Đ�����ӎ��v���Z�X���R�ɕ��������̂ƌ�����B

���]�A�\�A�\���E���O�Ȃ̂����铭���͎����ɂ���ċN�������Ƃ�����Ă���B

�}�P�U������Ε�����悤�ɁA

�\���E�ɂ��O���ł��鎩�R�E���܂�ł����B

�d�\�͂��̂R�Ȃ͎����̖{�́i�]�j���猰��������̂ł���ƍl���Ă���i�B���_�I�l�����j�B

�O���ł��鑾�z�⌎�Ȃǂ̎��R�E�͎����̖{�́i���]�j�Ƃ͕ʂ̑��݂ł���B

�B���_�ł͂�������̏��Y�ł���ƍ������Ă���̂Œ��ӂ���K�v������B

�R�U�Ƃ͖���̂T�Ɩ@���̌ꌾ�̂P�Q�Ǝ����̋N�p�̂P�X�𑫂�������

�i�T�{�P�Q�{�P�X���R�U�j�ł���B

�]���āA

�R�ȂR�U�̖@���]�ƈӎ��v���Z�X�ގ��ȂƎ��R�E�S�̂��܂ނ���

�ƌ����邾�낤�B

�\���E�ɂ��Ă͎��̐}���Q�l�ɂ���Ε�����Ղ��B

�}�P�U �@�\���E�̐}

�V�|�n�A���|���A���|�ÁA�A�|�z�A���|�@�Ȃǖ���̂T�͊O���ɓ���B

���]�̓��A�F�i�����j�͊O�E�ɑ����邪�A��A�z�A�s�A���̎l�͔]���v���Z�X���琶�܂��B

�@���̌ꌾ�̏\��⎩���̋N�p�̏\��͖w�Ljӎ���T�O�ɊW���Ă���̂�

�@���̌ꌾ�̏\��⎩���̋N�p�̏\����S�Ĕ]���v���Z�X���琶�܂�鐸�_���ۂƊW���Ă���

�ƍl���ėǂ��B

�d�\�́u�R�ȂR�U�̖@�v�̑S�Ă����Ȃ̐S�̌���i�������̌����j�ł���ƍl��

�u�R�ȂR�U�̖@�v�̑S�Ă������ɂ���ăR���g���[���ł���

�ƍl���Ă���̂ł���B

���Ȃ̖{�̂ł��鎩���i�]�j��B�]�_��B���_�I�ɍl���Ă���̂ł���B

�]���Ă����̑S�Ă������̐S�ŃR���g���[����������x����i�������Ŏ������~���j

���Ƃ��ł���ƍl����̂ł���B

�R�ȂR�U�̖@�̓��A�Η��I�ȂR�U�̖@��

���ׂĎ����i�S�j���W�J�����������́i�S�̎Y���j�ł���ƗB���_�I�ɍl���Ă���B

�]���āA�����Η����鑊�Ɏ������邱�ƂȂ��A���̂܂ܐ��������ďƔj����Ɛ����B

���̂��߂ɂ́A���̔�����邱�ƂȂ��A�������Ȃ��ڂݎ����𖾂�߂�ƌ����B

���̎������͔ʎ�̒q�ƂȂ�ꌾ�͐^�@�ƂȂ�ƌ����̂ł���B

���ǁA��̂��̂͐S�ɂ���č����B

�����S�������ւ̎����𗣂�鎞��E�ł���ƌ����̂ł���B

���̍l�����͐����E���v�Ɋ�Â����Ɖ�E�������

�S�[�^�}�E�u�b�_�̍l���ɋ߂��Ƃ��������B

�������A���̕\�Ɍ�����悤��

�V�|�n�A���|���A���|�A�̂悤�Ȏ��R���ۂ╨���I���݂�

�ׁ|���A�s�|�d�A���|�q�A���|��A���|�ŁA���|��A���|�ȁA���|���A

���|���A�ϔY�|���A�߁|�Q�A��|�т̂悤�Ȑ��_�I�T�O�����I�ɍ�������ʂ��Ă��Ȃ��B

���̂��ߌ���̉�X���猩��ƕ��G�ł������肵�Ȃ���ۂ���B

�S�Ă��R�ȂR�U�̖@�ɓ��ꂵ�悤�Ɩ������������߂ł͂Ȃ����낤���H

���R���ۂ������i�S�j���W�J�����������́i�S�̎Y���j�ƍl���邱�Ƃ͉Ȋw�I�^���Ɩ�������B

���R���ۂ������i�S�̖{�����]�j�����R�E�E�̕����I���ۂ�F�����Ă���̂ł���B

�]���ɓ����Ă����]������]���F�����Ă���̂ł���B

���R���ۂ͔]�����ۂƑS���قȂ�Ɨ��������ۂł���B

���R�╨���͊O�E�Ɍ��R�Ƃ��đ��݂�������ł���]�����ۂƂ͂������ʂ���K�v������B

�d�\��������̑�Ȑl���Ƃ����Ă��ނ����������Ñ�̎���I����ƌ��E�������Ă���B

����̉Ȋw�I�����I�l�����Ɩ�������Ƃ��������B

���̂悤�Ȏ���I����͓��R�̂��Ƃ��ƍl����

�Ȋw�I�ϓ_����čl������A�`�F�b�N����K�v���������Ƃ͌����܂ł��Ȃ����낤�B

����

��t�͐�V���N���ȂāA�V�B�������ɉ��ē���B

��N���������Ɏ����āA��l������ō��ʂ��B

�t�����A�u�ߑO����B��ꔪ���Ɏ����āA���Ԃ�������Ɨ~���B

�^���L��A�����{�炭�����₤�ׂ��B

�����ׂɋ^��j���A���ɖ��������Đs�������߁A�������Ĉ��y�Ȃ炵�ނׂ��B

���Ⴕ�������́A�l�̓��ɋ�������̖�������B�v

�@�C���͕����āA�����F�Ș����B

�B���_��̂ݗL���āA�_������A�����������邱�Ɩ����B

�t�H���A�u�_��t�͋p���đP�ƕs�P�Ɠ������A�ʗ_�ɓ�����������B

�]�̎҂͓����B���N�R�ɍ݂�āA���̓������C�s�������B

���͍��ܔߋ����āA�ׂ����N�i����j�����J�����B

�Ⴕ���̋�������m�炴���J���A���͎��狎������m���B

���Ⴕ��������m�炸��A�I�ɓ��ɕʂꂶ�B

�̔ߋ�����́A�W���Ⴊ��������m�炴�邩�ׂȂ���B

�Ⴕ�Ⴊ��������m��A�������ɔߋ����ׂ��炸�B

���͖{�Ɛ��ŋ��������B

�s��������B���͓Ɉ���^�����B

���Â��āw�^�����Â̘�x�ƞH���B

���̘���u�悷��A�Ⴊ�ӂƓ���������B

����Ɉ˂��ďC�s���āA�@�|�����킴���B�v

�O�m��炵�āA�t�̘������Ƃ𐿂��B��ɞH���A

��ؐ^�L�邱�Ɩ����A�ȂĐ^��������B

�Ⴕ�^������ƂȂ�A���̌��s���^�ɔB

�Ⴕ�\������^�L���ɂ́A���𗣂�邱�Ƒ����S�^�Ȃ�B

���S�͉��𗣂ꂸ�A�^������Ή���̏����^�Ȃ��B

�L��͑����\���������A����͑����������B

�����^�̕s�����K�߂A����ɕs������B

�s���͐���s���A����͕��햳���B

�\���P�����ʂ��āA���`�ɓ������B

�A�����̔@�������삳�A��������^�@�̗p�Ȃ�B

���X�̊w���̐l�ɕA�w�͂߂Đ{�炭�ӂ�p���ׂ��B

���̖�ɉ��āA�p���Đ����̒q�Ɏ����邱�Ɣ���B

�Ⴕ�����ɑ������A�������ɕ��`��_����B

�Ⴕ���ɑ���������A�������Ċ��삹���߂�B

���̏@�͖{���y�������A�y��Α������ӂ������B

�����Ɏ����Ė@����y��A�����͐����ɓ����B

���F

��V���N�@�F�@ ����V�P�Q�N�B

�V�B�������@�F�@ �@�L���ȐV�����̌b�\�̌̋��B

���̐V���N�ԁi�V�O�T�`�V�O�V�j�Ɂ@���@�̒��ɂ�荑�����̊z����������B

�b�\�͏ُB���k���炱���ɋA���Ď��₵���B

�@���̌㒆�@����V�J���̊z����������Ƃ����B

�@�����F�@ �b�\�͎����̋߂Â������Ƃ����A

���炩���ߓ��点���̂ł���B

�^���L��A�����{�炭�����₤�ׂ��F�@ �w���⋳�o�x��

�u�b�_�����łɍۂ��Ē�q�����̎��^�𑣂����Ƃ����̂ɂ��ȂށB

�w���⋳�o�x�ł͕������łɍۂ��Ē�q�����ɁA

�u��u�A�����ꓙ�̎l���ɉ����ċ^������҂́A���������₤�ׂ��B

�^���������Č������߂��邱�Ƃ邱�Ɩ������B�v

�Ǝ���𑣂����Ƃ���Ă���B

�^�����Â̘�@�F�@ �ق���̂Ƃɂ����́A

���ƕs���̊W�ɂ��ĉr���B

���킹�Ėk�@�̕s���Ɏ�����l�����̌����w�E����B

�\���P�����ʂ��āA���`�ɓ������B�F�@ ���̋��

�w�ۖ��o�x�����i�̉y�̋�B���`�͍ō��̖@�A���ɂ̐^���B

�����͖{������Ŗ��ꕨ�ł��邱�Ƃ̓O��I���o�B

��̔ʎ�̒q�͂������琶���Ă��邩��ł���B

�����̒q�F�@�@ �@�����̐��E�Ɏ���ꂽ�q�B

��d�e�ʁA���s���A�ŐS�ŐÁA�s���s�N�Ȃǂ�����Ɋ܂܂��B

���̏@�͖{���y�������F�@ �w�����o�x�ɁA

�u���́A�����y�O������l�̒��ɂčł����ƈׂ��v�Ƃ���B

���y�Ƃ͔ϔY�ɂ�鑈���̂Ȃ����ƁB

�b�\�̍��{�I����́A��������ڊo�߂������͖{������ł���A

�������̐S�����Ă������ɕ��ɂȂ�Ƃ������Ƃ�����A

�{��荠�Y����N���鑈���͂Ȃ��B

�@������F

�@��t�́A��V���N�ɁA�V�B�̍������œ��点���A

����N���������ɂȂ��āA��l���ĂяW�߂ĕʂ��������ꂽ�B

�t�͌������A

�u�N�����A�O�Ɋ��Ȃ����B���͔����ɂȂ�����

���̐������肽���Ǝv���B

�N�����͋^�₪����Ȃ�A�����ɐq�˂邪�悢�B

�N�����̂��߂ɋ^���𐰂炵�āA��������������Ȃ������A

���y�ɂ����Ă����悤�B

���������Ă��܂����Ȃ�A�N���N������������l�͂Ȃ��ł��낤�B�v

�@�C�����͂��̌��t���ƁA��l�c�炸�܂𗬂��ċ������B

�����_����͊�F��ς����A�܂����������Ȃ������B

�t�͌������A

�u�_��t�͑P���s�P�������Ɍ��A

�ʗ_�ɂ������ʋ��n���ł��Ă���B�ق��̎҂͂ł��Ă�����B

���N�����̎R�ɂ��āA�����C�s�����Ƃ����̂��B

�N���������܋����߂��ނ̂́A���������N��߂��ނ̂��B

���������s�����m��Ȃ����Ƃ�߂��ނ̂Ȃ�A���͂����ƍs�����m���Ă����B

���������s�����m��Ȃ��Ȃ�A�N�����ɕʂ�̌��t�Ȃǂ������͂����B

�N�������߂������̂́A���̍s���悪������Ȃ�����ł��낤�B

�������̍s���悪������A�߂������ׂ��ł͂Ȃ��B

��ؖ����̎����ɂ́A���ł���Ƃ��������藈���肷�邱�Ƃ͖{���Ȃ��̂��B

�N�����݂ȍ���B�N�����Ɉ�т̘�������悤�B

�w�^�����Â̘�x�Ƃ������̂��B

�N�B�����̘��������Ȃ�A���̐S�Ɠ����ɂȂ��B

���̎�|�ŏC�s�����Ȃ�A�킪�@�̍��{������Ȃ����낤�B�v

�m�B�͗�q���āA�������ĉ�����悤�ɂ��肢�����B

���̘�́A

��ؖ����ɐ^�͂Ȃ��A�^��T�����Ƃ�����B

�����^������Ƃ����Ȃ�A���̍l���͂��ׂĐ^�ł͂Ȃ��B

�����ق�Ƃ��Ɏ��Ȃ��^���������Ƃ����Ȃ��A

�ɂ����̂������������Ƃ��낱���S�͂ق���̂��B

���Ȃ̐S���ɂ����̂����������Ă��Ȃ���ق���̂͂Ȃ��A�ǂ��ɂق���̂����낤�B

�L��̂��͓̂������Ƃ��ł���A����������̂��͓̂��������Ȃ��B

�����s���̍s�����H����Ȃ�A����͖���̂��̂̕s���Ɠ������Ƃ��B

�����^�̕s�������߂�Ȃ�A���̏�ɂ���s�����������ꂾ�B

�s���͕s���ł����Ȃ��̂��A������������̂��̂ɂ͕���͂Ȃ��B

�����ɂ��̂̏�����ٕʂ��A���{�`�ɂ����Ăǂ���ƕs���ł��邱���B

�����������Ď�肩�����ł���Ȃ�A���ꂱ���^�@�̓����Ƃ������̂��B

�������̏C�s�҂ɍ�����A����������������ƋC�����邱�Ƃ��B

���̋����̒��ɂ��Ȃ���A�����̒q�ɂ����݂��Ă͂Ȃ���B

�������̌����ɂ҂���Ƃ킩��҂�����A���ɕ��̖{�`����荇�����B

�����҂���Ƃ킩��悤���Ȃ��҂Ȃ�A������킹�āk�����l���삷��悤�Ɏd�����Ă�낤�B

���̏@�|�ł͖{�����������Ȃ��B���炻���Ε��S���������낤�B

�{�S�������ċ����𑈂��Ȃ�A���Ȃ̖{���͐����̐��E�ɒ���ł��܂��B

���߂ƃR�����g�F

�d�\�́w�^�����Â̘�x������O�ɁA

�u�N�������߂������̂́A���̍s���悪������Ȃ�����ł��낤�v�ƌ����āA

�N�������߂������̂́A���̍s���悪������Ȃ�����ł��낤�B

�u��ؖ����̎����ɂ́A���ł���Ƃ��������藈���肷�邱�Ƃ͖{���Ȃ��̂��v

�ƌ�����

�d�\�Ƃ̕ʂ�i���̗\���j���ĒQ���߂��ޒ�q�B��O��

�u�����͕s���s�łŎ��͏�ɂ����ɋ���̂�����߂��ނ��Ƃ͂Ȃ��̂��v

�ƌ����Ē�q�B�̔߂��݂��Ԃ߂��ʂ���ۓI�ł���B

�������A�d�\�̂��̈Ԃ߂̌��t�ɂ͖�肪����B

�����i�]�j���d�\�̎��ƂƂ��Ɏ��ł���͓̂��R�̂��Ƃł���B

�d�\���u�����ɂ́A���ł���Ƃ��������藈���肷�邱�Ƃ͖{���Ȃ��̂��v

�ƍl����̂͒P�Ȃ�����ɉ߂��Ȃ��B

�䂪���̔Ռ]�T�t�́u�s���s�ł̕��S�v�̎咣�Ɠ��l�ԈႢ�ł���B

�i���{�̑T�Ƃ��̗��j�Q�C�u�s���v�̈Ӗ����Q���j�B

�w�^�����Â̘�x�̖`���̓�̎���

��ؖ����ɐ^�͂Ȃ��A�^��T�����Ƃ�����B

�����^������Ƃ����Ȃ�A���̍l���͂��ׂĐ^�ł͂Ȃ��B

�������肸�炢�B

�d�\�̐���������͖����Ñ�ł���B���{�ł͓ޗǎ���ł���B

���̎���ł͉Ȋw�͖����B�ʼn����^�ŁA�����U�ł��邩���ʂ�����@�����������B

���̂��߁A���̂悤�ȕ\���ɂȂ����ƍl������B

���Ƃ��A���������܂ŃR�����Ȃǂ̓`���a�̌����͗d���≻����

�̂悤�Ȃ��̂��ƍl�����Ă����B

�������A�a���ۂ���������A����ɑΏ�����a�C�̎��Ö@���m�������ƁA

�a�C�̌������d���≻�������Ƃ���l���͖����Ȃ����B

���ł��d���≻�����������グ��ꕜ�����Ă���Ƃ���������邪�A

�������ɕa�C���d���≻�������a�C�̌������Ƃ���l���͕������Ă��Ȃ��B

��w�����ꂾ�����B�E�Z�����ĕa�C���d���≻�������������Ƃ���l����

��������]�n�͖����Ȃ��Ă���̂ł���B

�c�m�`���͂��Ɛl�{���@�Ƃ��ėp������悤�ɂȂ�ƁA

�]���N���^�Ɛl�ł��邩����Ȃ������ꍇ�ł��A

�ƍߌ���Ɏc���ꂽ�є��A���t�A���t�ȂǂŐ^�Ɛl���m��ł���悤�ɂȂ����B

���̂悤�Ȃ��Ƃ��l���鎞�A

�u��ؖ����ɐ^�͂Ȃ��A�^��T�����Ƃ�����B�v

�ƌ����悤�ȍl������

�Ȋw�������B�ʼn����^�ŁA�����U�ł��邩���ʂ��鍇���I���@����������

�Ñ�v�z�ł��邱�Ƃ�������B

�����́A���w�I�ior�@���I�j���@�����ł͐^�U��ł��Ȃ����Ƃ��r���Ă���ƌ����邾�낤�B

����

���ɏO�m�͑�t�̈ӂ�m��A�X�Ɋ������y�킸�B

�e�X����S��ڂ߂āA�@�ɂ���ďC�s���A�ꎞ�ɗ�q���āA

������t�̋v�������ɏZ�����邱�Ƃ�m��B

�@�C����₤�ĞH���A�u�a�������Č�A�ߖ@�͓������l�ɂ��t���H�v

�t�����A�u���垐���ɉ��Đ��@���āA���ɍ����Ɏ����B

���^�����s���āA�w�@��d�o�L�x�Ɩ��Â��B

�͎�삵�āA���X�̌Q����x�����B

�A������Ɉ˂��Đ����A����^�̐��@�Ȃ��B�v

�t�����A�u�@�C����O����B�Ⴊ�œx�̌�A��\�N���A

�ז@�����i��傤���j���āA�䂪���@��f�킳����A

��l�L���ďo�ŗ�����A�g����ɂ��܂��A

��炸���@�ɉ��ď@�|��G���i�����イ�j�����B

��������Ⴊ�@�͗��ɍO�܂�A���̋����傢�ɍs�Ȃ����B

�Ⴕ���̐l�ɔ�A�߂͍��i�܂��j�ɓ`���ׂ��炸�B���͑��炭�M��������B

�������^�i���߁j�ɐ�c�B����t�̓`�߂̘����������B

���̘���̈ӂɋ���A�߂͍��ɓ`���ׂ��炸�B�v

��ɞH���A

���{�Ɠ��y�ɗ�����́A�@������Ė�����~���ƂĂȂ�B

��Ԍܗt�ɊJ���A���ʎ��R�ɐ����B

�t�H���A�u���Ɉ��L��B�҂��搹��t�̘�ӂ�p���B�v

��ɞH���A

�S�n�͎퐫���܂݁A�@�J�ɑ����Ԑ����B

�ځi�Ƃ݁j�ɉԏ�����߂�A���̉ʎ����琬���B

�t�͘������߂��āA��l�����Ċ����U�����ށB

�O���������ĞH���A

�u��t�͑����i������j���v�������ԂɏZ�����܂킴��ׂ��v�ƁB

���F

�Ⴊ�œx�̌�A��\�N�ԁA�ז@�����i��傤���j�F�@ �@

�@�ב�_��J����\�N�i�V�R�Q�N�j�̐����\�ܓ��A

����̑�_���Ŗ��Ց���݂��A�Z�c�d�\�̐������������o�����̂�

�b�\�̑J���̌��\�N�ڂɑ�������B

���̌��t�́A�ב�_��Z�c�d�\�̖Ō�Q�O�N���@�T�̐�������

�咣����܂ł͎ז@���͂т��邱�Ƃ��������Ă���B

��������Ⴊ�@�͗��ɍO�܂�A���̋����傢�ɍs�Ȃ���B�F

���̗\���͐_��̊����@�|�Ȍ�A��@���傢�ɋ���Ɏ������������ӂ܂��Ă���B

��c�B����t�̓`�߂̘���F �B�����b�ɐ��@�ᑠ�ƌU����

�t���`���������̘�B�w��ѓ`�x�@�����Ɍ�����B

��Ԍܗt�ɊJ���F�@ ��Ԃ͒B�����g�B

�ܗt�͓�c����Z�c�Ɏ���ܐ��������B

�ܗt���A�Z�c�̌�ɑT�@���ՍρE�����E���E�_��E�@��̌@��

�W�J���邱�Ƃ�猾�����Ƃ���������邪�A

�����ۂ́w�Z�c�d�o�s���x�ł́A

���̐��͓�c�ȉ��ܑ̌��Y�ꂽ���ł���Ƃ��Ă���B

���̉ʎ����琬���B�F �B���̓`�������`�̕��@��

�Z��ڂ̌b�\�Ɏ����ė����ɂȂ�A

�Z�c�̗D�ꂽ��q�B�����̖@��������ɐ�g�������Ƃ������B

�����F�@ ���藐��邱�ƁB

�ԂȂǂ��炫�����E���Ɓi���܁j�B

����F�@ ������O���B

�@������F

���̂Ƃ��A�m�����͂��̘���āA��t�̐S��������A�������炪�����Ƃ͂��Ȃ������B

�߂��߂��͐S���������߁A�����ɏ]���ďC�s���A���������ɗ�q���āA

��t�����������͂��̐��ɂ����Ȃ����ƂɋC�Â����B

�@�C������q�˂Ă������A

�u�a���̑J���̌�A�U���Ɩ@�Ƃ̂͟ɗ^������̂ł����H�v

�@�t�͌������A

�u�����垐���Ő��@���āA�����ƍ����Ɏ������B

���̐��@���������߂��̂𐢂ɍL�߂�悤�A�w�@��d�o�L�x�Ɩ��Â����B

�N�����͂�����Ɏ���āA�����̐l�тƂ��~���Ȃ����B

�������́w�d�o�x�ɂ���Đ����Ȃ�A���ꂱ���^�̐��@�ł����B�v

�t�͌������A

�u�@�C��A�߂��֊��Ȃ����B���̎���A�Q�O�N�Ԃ͎������藐����A

�킪���@��f������ł��낤���A

��l�̎҂������Đg����ɂ��܂��A

���Ȃ炸���@�̏�ɁA�킪�@�̍��{�`���m�����邾�낤�B

�킪�����́A���͂Ɨ����̗���ɍL�܂��A

���̋����i��@�j���傢�ɕ��y����ł��낤�B

���̐l�łȂ���A�U���͓`����킯�ɂ͂䂩���B

�N�����͑����M�����܂��B�����ŌN�����̂��߂��A

�킪�@�̏��c�ł���B����t�́w�U����`�����x������Ă������悤�B

���̘�̂�����ɂ��ƁA�U���͓`����킯�ɂ͂䂩�ʂ̂��B�v

���̘�͎��̂悤�Ȃ��̂��B

���Ƃ��Ǝ��������ɗ����̂́A����������Ė�����l���~�����߂ł������B

��̉ԂɌܙ����J���A���͂��̂�������邾�낤�B�v

�@�t�͌������A

�u���ɘ����B��͂��̒B����t�̘�̂�������r�݂����̂ł����B�v

���̘�́A

�S�Ƃ����y��͕����̎�q���܂�ł��āA�����̉J����ƒq�d�̉Ԃ��J���B

�����ɂ��̉Ԃ̂����������Ă��܂��A���̉ʎ��͎�����邾�낤�B

�t�͘������I���ƁA��l���������炭�o�čs�������B

�ނ�݂͌��Ɍ�荇���Ă������A

�u�a���l�͂����炭���������͂��̐��ɂ����܂�ɂȂ�Ȃ����낤�B�v�ƁB

���߂ƃR�����g�F

�����ł͘Z�c�͂��������͐����Ȃ����Ƃ�`���A�B����t�̓`�߂̘��������Ă���B

�㔼���̘Z�c�̗\���͉ב�_��̂��Ƃɂӂ�A�_��������グ�Ă���B

�Z�c�́A�u�����Ȃ��Ȃ�����A��\�N�Ԃ͎������藐����A

�킪���@��f������ł��낤���A

��l�̎��������Đg����ɂ��܂��A���Ȃ炸���@�̏���A

�킪�@�̍��{�`���m�����邾�낤�B

�킪�����́A���͂Ɨ����̗���ɍL�܂��A

���̋����i��@�j���傢�ɕ��y����ł��낤�B

���̐l�łȂ���A�U���͓`����킯�ɂ͂䂩���B�v

�Ɨ\������B

�@ ���̗\���̒�����l�̎��Ƃ͉ב�_����w���Ă���B

�ב�_��Z�c�̐����I�Ȍ�p�҂ł���ƘZ�c���\���������ƂɂȂ��Ă���B

���̕����ɂ͘Z�c�̐����I�Ȍ�p�ҁi�掵�c�j�ɂȂ낤�Ƃ���

�ב�_���ב�@�̐M�ҒB�̎v�f�����f����Ă���B

����

�t�͐�V��N�����O���Ɏ���A�H��Č����A

�u�e��ʂɒ����č�����A���Ƌ��ɑ����ʂ���B�v���ɖ@�C�₤�Č����A

�u���̖@�͏��荡�Ɏ���܂ŁA����ɂ��`������B��킭�͘a���̐������܂�Ƃ��B�v

�t�H���A

�u���ߘZ���A�߉ށi�掵�j�A�ޗt�i�����傤�j�A����i���Ȃ�j�A

���c�n�i�܂łj�A���ߘa�C�i���傤�Ȃ킵��j�A�D�g�{���i���������j�A

�ށi���������j�A���ɓ��i�Ԃ��Ȃ��j�A���ɖ����i�Ԃ��݂����j�A

�e��u�i���傤�т��j�A�x�ߚ��i�ӂȂ���j�A�n��m�i�߂݂傤�������j�A

�������ҁi�т炻��j�A������m�i��イ���ゾ�����j�A�ޓߒi���Ȃ������j�A

���A�����i�炲�炽�j�A�m���ߒ�i��������Ȃ����j�A

�m����Ɂi��������₵��j�A�������ʁi���܂����j�A�Ŗ鑽�i����₽�j�A

�k�C�ϓ��i���j�A�������i�܂ʂ�j�A���ӓ߁i�����낭�ȁj�A

�t�q��u�i�����т��j�A�k�Ɏz���i���Ⴕ���j�A�D�g�@���i���������j�A

�k�{�����i���݂����j�A�m�ޗ����i��������炵��j�A���B���i�ڂ�������܁j�A

�b�i�����j�A�m�W�i��������j�A���M�i�ǂ�����j�A�O�E�i�����ɂ�j�A�b�\�i���̂��j�B�v

�t�H���A�u�O�l��A�����ɖ@���ׂ��B�͌�ɒ����ɓ`�t���A

�{�炭�g���i�Ђ傤�j�L��ׂ��B

��Ɉ˂��ď@�|�������邱�Ɣ����B�v

���F

�Z���@�F�@�����ł͉ߋ������̂����A

�߉ޖ���掵�Ƃ��A���̑���Z���Ƃ��Ă���B

�ߋ������i���������Ԃj�F�@�ߋ������Ƃ�

�߉ޖ��i�S�[�^�}�E�u�b�_�j�܂łɁi�߉ނ��܂߂āj�o�ꂵ��7�l�̕��ɂ������B�Â�������

1.���k����

2.������

3.���ɕ���

4.�䗯����

5.��ߊܖ���

6.�ޗt��

7.�߉ޕ�

��7���B������ߋ����M�̑�\�I�ȗ�B

�ߋ����M�ɂ����āA�߉ނ͐^������������̈�l

�ɂ����Ȃ��ƍl�����Ă���B

�ߋ������̎v�z�͕����j�̑������猻��Ă��邪�A

�߉ވȑO�̘Z���ɂ��Ă͂��̎��ݐ������炩�łȂ��A

�`�L���߉ނ̂���Ɠ��H�ًȂł���B

�@������F

�@�t�͐�V��N�����O���ɂȂ��āA�H��ɕĂ���ꂽ�A

�u�N�����͂��ꂼ��Ȏ��ɒ����č���A�N�����ɍŌ�̕ʂ�������悤�B�v�ƁB

����Ɩ@�C���q�˂Č������A

�u���̏@�|�͐̂��獡���܂ŁA����ɓ`�����ꂽ�̂����B�ǂ����a���A���������������B�v

�t�͌������A

�u���ߘZ���A�߉ށi�掵�j�A�ޗt�i�����傤�j�A����i���Ȃ�j�A

���c�n�i�܂łj�A���ߘa�C�i���傤�Ȃ킵��j�A�D�g�{���i���������j�A

�ށi���������j�A���ɓ��i�Ԃ��Ȃ��j�A���ɖ����i�Ԃ��݂����j�A

�e��u�i���傤�т��j�A�x�ߚ��i�ӂȂ���j�A�n��m�i�߂݂傤�������j�A

�������ҁi�т炻��j�A������m�i��イ���ゾ�����j�A�ޓߒi���Ȃ������j�A

���A�����i�炲�炽�j�A�m���ߒ�i��������Ȃ����j�A

�m����Ɂi��������₵��j�A�������ʁi���܂����j�A�Ŗ鑽�i����₽�j�A

�k�C�ϓ��i���j�A�������i�܂ʂ�j�A���ӓ߁i�����낭�ȁj�A

�t�q��u�i�����т��j�A�k�Ɏz���i���Ⴕ���j�A�D�g�@���i���������j�A

�k�{�����i���݂����j�A�m�ޗ����i��������炵��j�A���B���i�ڂ�������܁j�A

�b�i�����j�A�m�W�i��������j�A���M�i�ǂ�����j�A�O�E�i�����ɂ�j�A�b�\�i���̂��j�B�v

�t�͌������A

�u���N�A�����@����B����N�����͂�����

�@��`�����Ă䂫�A�K����@�̌�p�҂����˂Ȃ�Ȃ��B

���̖ʂ�ɂ킪�@�̍��{�`�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v

���߂ƃR�����g�F

�����ł͐��V�i�C���h�j�Q�W�c���q�ׂ��Ă���B

�T�̋����́u���O�ʓ`�v�ł���A�����ɓ`����ꂽ���o�T�ɂ�

���̂悤�ȁi�C���h�����ɂ�����Q�W�c�̂悤�ȁj�L�q�͂Ȃ��B

�C���h�����ɂ͏��c��J�c�Ƃ����l�����͂����Ă��A

��P�c�A��Q�c�A��R�c�E�E�E�̂悤�ȑ�`�c�ƕ\�������I�Ȏv�z�͂Ȃ��B

�d�\�B�����l�T�m��

�u�T�̋����̓C���h�����ȗ��̐����I�ȋ����ł����v

�Ǝ咣���邱�ƂőT�𒆍��ɒ蒅�����悤�ƍl���A

���V�i�C���h�j�Q�W�c�̐_�b��n�삵�����̂ƍl������B

�i�u�T�̎v�z�E�P�v���O�ʓ`���Q���j�B

�ߋ�������������j�I�����̂�����ł͂Ȃ��P�Ȃ�_�b��`���̗ނƍl������B

����

�@�C���������A

�u�a���͉��̋��@�������߂Č��̖��l�����Ď��������邱�Ƃ��ނ��H�v

�t�����A�u�V����B���̖��l�A�Ⴕ�O��������A

��������������B�Ⴕ�O�������炸��A�����ɕ���[�ނ��������B

��ꍡ�ܓ������Ď��S�̏O��������A���S�̕����������߂�B

�����̗^�ɐ�����B���̐l�A�������Ƃ�~�����A�A���O��������B

�����O���̕��ɖ������ׂȂ�B���ꕧ�̏O���ɖ����ɔB

�����Ⴕ���A�O���͐��ꕧ�Ȃ�B�����Ⴕ����A���͐���O���Ȃ�B

���������Ȃ�A�O���͐��ꕧ�Ȃ�B���S���Ȃ�Ε��͐���O���Ȃ�B

�S�Ⴕ���ȂȂ�A�������͏O���̒��ɍ݂�B

��O�����Ȃ�A��������O���͕��Ɛ���B�䂪�S�Ɏ����畧�L��B

����Ⴕ���S�����A�����ɂ��^�������߂�B

�̎��S���ꕧ�Ȃ�B

�X�Ɍϋ^���邱�Ɣ���B�O�Ɉ�̕��̔\���������閳���A

�F�Ȑ���{�S�̖���̖@����Ȃ�B

�̂Ɍo�ɉ]���A�w�S������Ύ��̖@�����A�S�ł���Ύ��̖@�ł��x�ƁB

��ꍡ���𗯂߂āA�ƕʂ��B�w�����^���̘�x�Ɩ��Â��B

���̖��l���A���̘�ӂ�����A����{�S�����A���畧���𐬂���B�v

��ɞH���A

�^�@����͐���^���A���O�ł͐��ꖂ���B

�ז��̎����͎ɂɍ݂�A�����̎����͓��ɍ݂�B

�������Ȃ�ΎO�ł��A���������������ĎɂɏZ���B

�����͎���O�ł̐S�������A���͕ς��ĕ��Ɛ����Đ^�ɂ��ĉ������B

�@�g�ƕ�g�y�щ��g�ƁA�O�g�͖{�������g�B

�Ⴕ�����Ɍ������Ĕ\�����猩�A�������ꐬ�����̈��B

�{�]�艻�g�͏�萶���A�͏�ɉ��g�̒��ɍ݂�B

���͉��g�����Đ������s�����߁A�����~���^�ɋ��܂薳���B

�T���͖{�Ɛ���̈��A�T�������Α����̐g�����B

�����e���Ɍܗ~�𗣂�A�������ę��߂ɑ�������^�Ȃ�B

�����ɎႵ�ږ@�̖�����A��������������Đ���������B

���Ⴕ�C�s���č앧���o�߂A�m�炸�����ɂ��^�����߂�Ƌ[���B

�Ⴕ�\���S���Ɏ���^�����āA�^�L��Α������ꐬ���̈��B

�������������ĊO�ɕ����K�߁A�S���N�����Α��ɐ����s�l�B

�ڋ��̖@�卡�ܛ߂ɗ��ށA���l���~�x���Đ{�炭����C���ׂ��B

���w���̎҂ɕA���̌����삳�����đ傢�ɗI�I����ƁB

���F

�Ⴕ�O��������A��������������B:

�����A�O���̖{����m�邱�Ƃ��ł���A�O���ɖ{�����镧���ɋC�Â����낤�B

�����Ⴕ���A�O���͐��ꕧ�Ȃ�B�F

���������ɖڊo�߂�Ȃ�A�O���͕��ł���B

�����Ⴕ����A���͐���O���Ȃ�B�F

���������ɖ����ڊo�߂Ă��Ȃ��Ȃ�A���ł͂Ȃ��O���ł���B

���������Ȃ�A�O���͐��ꕧ�Ȃ�B���S���Ȃ�Ε��͐���O���Ȃ��B

�S�Ⴕ���ȂȂ�A�������͏O���̒��ɍ݂��B

��O�����Ȃ�A��������O���͕��Ɛ���B�F �����������i���Ȃ��j

�Ȃ�A�O���͕��ł���B���S�����i�˂����Ă���j�Ȃ�Ε����O���ɂ����Ȃ��B

�S�����ȁi�˂��Ȃ����Ă���j�Ȃ�A���͂���ɏO���ɂ����Ȃ��B

�S�������i������ł��Ȃ��ł���j�Ȃ�A�O���͕��Ɛ���B

�����ɂ͕��ƏO���̊W��������Ղ��q�ׂ��Ă���B

�d�\�ɂ��A�����������i������ł��Ȃ��ł���j�Ȃ�A�O���͕��ł���B

�������A�S�����i�˂����Ă���j�Ȃ�Ε����O���ɂ����Ȃ��Əq�ׂĂ���B

���̂悤�ɁA���ł��邩�O���ł��邩�͐S�̏�ԂŌ��܂�Əq�ׂĂ���B

�T�I�Ɍ����A�������āA��������S�ɖڊo�߁A

�����ɑf���ł��邩�ǂ����ɂ���Č��܂�Ƃ�������B

�̂Ɍo�ɉ]���A�w�S������Ύ��̖@�����A�S�ł���Ύ��̖@�ł��x�B�F

�w�������o�x��㊪�Ɍ�����o���B

�w�S��������Ƃ��܂��܂̂��̂������A�S��������Ƃ��܂��܂̂��̂͏�����x�ƌ����Ӗ��B

�^�@����F �����͖{������ł���B

�^�@����͐���^���F�^�@�i�]�j�̖{�������ꐴ��ɂȂ�����������S���^���ł���B

���T�C�s�ɂ���Đ^�@�i�]�j�����ꐴ��Ɂi���N�Ɂj�Ȃ����̂��^���ł���B

���F ���́A�T���X�N���b�g��̃}�[���̖����i�܂�j�̉��ʂł���B

�i�����u���v�͂��̉���̂��߂̑����Ƃ�������j�B

�����̏C�s��l���s���P����W�Q����҂��w���B

�ז��̎����͎ɂɍ݂�A�����̎����͓��ɍ݂�B�F �ɂ͐g�̂��ɂɚg���A

�����ɚg���Ă���B

�ׂȍl���Ɏ��t��������Ă��鎞�����͂킪�Ƃɓ���B

�������A���������ĂA

�O�ł͎�菜���ꕧ�ƂȂ��ĕ����ɋ���悤�Ȃ��̂��B

�@�g�ƕ�g�y�щ��g�ƁA�O�g�͖{�������g�B�F

���g�Ƃ͎�������̖@�g���ω����Č������̂œ��퓮��������Ă���B

�@�g���ω����Č���鉻�g���������s�����Ƃɂ����

�����~���̕�g�������B

�̂ɁA�u�@�g�E��g�E���g�̎O�g�͐���{����g�v�ƌ����Ă���B�@

�i�����̎O�g�����Q���j�B

���͉��g�����Đ������s�����߁A�����~���^�ɋ��܂薳���B�F

��������̖@�g���ω��������g���������s�����Ƃɂ���Č����~���ȕ�g�������B

�u���̖@�A��A���̎O�g��̂̂̎O�g���̉~�����͐^�ɋ��܂薳���v

�ƌ����Ă���B

�ܗ~�F �F�F�i�����j�E���i���悤�j�E���E���E�G�i�����j�̌܋��ɑ���~�]�B

�܂��A���~�C�F�~�C�H�~�C���_�~�C�����~���ܗ~�Ƃ����ꍇ������B

�������������������F�B

����������Ď��S�̕������邾�낤�B

���̌����삳�����đ傢�ɗI�I����ƁB�F

�S�̒��ɕ��@�����߂Ȃ��Ƃ́A�N��͂Ȃ�ƌ䑾���Ȃ��Ƃ��ƁB

�@������F

�@�@�C���������A

�u�a���͂ǂ������������c���������A

��̐��̖�����l�тƂɎ��Ȃ̖{�������Ď�点�悤�ƂȂ���̂ł����B�v

�@�t�͌������A

�u�N�����A�悭�����̂��B�㐢�̖�����l�тƂ��A

�����O���k�̖{���l�����Ȃ畧���������������ƂȂ̂��B

�����O���k�̖{���l�����܂Ȃ������Ȃ�A�����������������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B

����ł͉i���ɕ������߂Ă��A�o����Ƃ͂ނ������B

�ЂƂN�����ɁA���S�̏O�������ނ��Ƃɂ����

���S�̕��������Ď��悤�ɂ��Ă����悤�B

�����N�����ɘb���Ă�����B��̐��̐l�����Ɉ��������Ɗ肤�Ȃ���A

�ق��Ȃ�ʏO�����������ނ��Ƃ��B

�Ƃ����̂́A�O���������������Ă��邩��Ȃ̂��B

�����O�����������Ă���̂ł͂Ȃ��B

�������Ȃ̖{�����ڊo�߂Ă���Ȃ�A�O���͕��ɂق��Ȃ���B

�������Ȃ̖{���������Ă���Ȃ�A���͏O���ł����Ȃ��B

���Ȃ̖{���������ł���_�ŁA�O���͕��Ȃ̂ł����A

���Ȃ̐S���˂����Ă���A�����O���ɂ������B

�����N�����̐S���悱���܂ł���ƁA���͏O���̒��ɖ�������B

��O�̐S�������Ȃ܂܂ł��邱�ƁA���ꂪ�O�������ƂȂ邱�Ƃł����B

�킪�S���ɂ����ƕ��͂���̂��B���������ɕ��S���Ȃ������Ȃ���A

�ǂ��ɐ^�̕��������悤�Ƃ����̂��B

�N�������g�̐S�����Ȃ̂��B�������ċ^�����߂���Ă͂Ȃ���B

�S�̊O�ɂ͒藧�ł�����͈̂�Ȃ��̂ł����A

���ׂĂ��̎��Ȃ̖{���S����������̂ݏo���̂ł����B

����Όo�T�ɂ��A

�w�S��������Ƃ��܂��܂̂��̂������A�S��������Ƃ��܂��܂̂��̂͏�����x

�Ƃ����Ă����B

���āA��т̘���c���ČN�����Ƃ��ʂꂵ�悤�B�w�����^���̘�x�Ƃ����̂��B

��̐��̖�����l���A���̘�̐S��������A

���̂��{�S�����Ď��Ȃ�A������̓��𐬏A����ł��낤�B�v

���̘�͂������A

���邪�܂܂̖{���̏��������^�̕��A������������ÁE�сE�s�͖����ł����B

�ׂɖ����Ă���Ƃ������͂킪�Ƃɓ���A�����������Ƃ����͕����ɍ݂��B

�����̒��̂䂪�݂��O�ł݁A�����ɏZ�ݍ��܂���B

�@�����͎����ƎO�ł������A�����͕��ɕς��ĕ�����Ȃ��^�̂����B

�@�g�ƕ�g�Ɖ��g�ƁA���̎O�g�͖{����̂����B

�������Ȃ̖{���̒��ɂ҂���ƌ��Ď��Ȃ�A���ꂪ�������̖{�ƂȂ��B

���Ƃ��Ƃ��̉��g���珃���Ȏ����͐��܂��A�����Ȏ����͂������g�̒��ɂ����B

�����͉��g�ɔ��������s�����߁A�₪�Ă͋��܂�Ȃ��~�����A�������B

�T�~�̐��͂��Ƃ��Ə����Ȏ����̖{�A���̛T�~����������Ώ����������Ȃ��Ȃ��B

�����̒��Ŋe�����ܗ~�𗣂��A�������^�����������B

���̐��ł����ڋ��̋��������Ȃ�A�����܂��������Đ��������邾�낤�B

�����C�s�ɂ���ĕ��ɂȂ낤�Ǝv���Ȃ�A��̂ǂ��ɐ^�̕����������悤���B

�����S���Ɏ���^���������邱�Ƃ��ł�����A���̐^�����������ƂȂ�{�B

�����̕��������O�ɕ������߂�̂́A�܂��Ƃɋ����̋ɂ݂��B

���ܓڋ��̋������c���̂ŁA���̐l���~���A����C�s�����B

�����w�ԏ��N�ɐ\�������A���̂悤�Ɍ��邱�Ƃ������A�N��͂Ȃ�ƌ䑾���Ȃ��Ƃ����B

���߂ƃR�����g�F

�@�@�C�̎���

�u�a���͂ǂ������������c�����A

��̐��̖�����l�тƂ����������悤�Ƃ���̂ł����B�v

�ɑ��@�d�\�������������͎��̂悤�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���B

�@�P.

�u������O�����A�������Ȃ̖{�������Ȃ畧�������邾�낤��

���܂Ȃ������Ȃ�A�i���ɕ������߂Ă��A�o����Ƃ͂ނ��������낤�B

�������Ɉ��������Ȃ�A

���Ȃ̖{���ł��镧�������ނ��Ƃ��ƌ����̏d�v�����q�ׂĂ���B

�@2.

�O���ƕ��̊W�ɂ��āA

�������Ȃ̖{���i�����j���ڊo�߂Ă���Ȃ�A�O���i�}���̐l�j�͕��ł���

�������A�������Ȃ̖{���i�����j�������Ă���Ȃ�A���͏O���ɂ����Ȃ�

���������ڊo�߂Ă��邱�Ƃ̑�����w�E���Ă���B

�@3.

���Ȃ̖{���������i���Ȃ��j�ł���A�O���͕������A�˂����Ă���A�����O���ɂ����Ȃ��B

�@ ���Ȃ̖{�����悱���܂ł���ƁA���͏O���̒��ɖ�������B

��O�̐S�������ł���A�O���͕��ƂȂ�B

���Ȏ��g�̐S�����ł���B

���ׂĂ��̎��Ȃ̖{���S����������̂ݏo���B

�w�S��������Ƃ��܂��܂̂��̂������A�S��������Ƃ��܂��܂̂��̂͏������x

�Ƃ����w�������o�x�̌o���͂��̂��Ƃ��q�ׂĂ���̂�

�ƏO���ƕ��̊W�ɂ��ĈՂ��������������Ă���B

�����Ōd�\�͏O���ƕ��̊W�ɂ��ĈՂ����������Ă���B

�����Ōd�\���������͐M�̑ΏۂƂ��Ă̒��z�I�ȑ��i�ł͂Ȃ��B

�i�u���Ƃ͉����v���Q���j�B

�d�\���������͈�ʏO���ł��C�s�ƐS��������ł��Ȃ肤�镧�ł���B

�u���Ȏ��g�̐S�����ł����v�Ƃ�

�n�c����T�t�́u���S�����v�̍l���ɒʂ�����̂�����B

�i���S�����v���Q���j�B

�w�����^���̘�x�ł́A���邪�܂܂̖{���̏������������������A

�����ɂ���ĎO�ł������A�@�g�A��g�A���g�̎O�g����̂ƂȂ������ƂȂ邱�Ƃ��ł���B

�ƌ����Ă���B

�i�����̎O�g�����Q���j�B

�t�͐��������āA�Č����A

�u���ܓ��Ƌ��ɕʂ��B�Ⴊ�œx�̌�A������삵�Ĕߋ��J�܂��邱�Ɣ���B

�l�̒�����A�g�ɍF���𒅂���́A�Ⴊ��q�ɔA�������@�ɂ��B

�A���Ⴊ�݂肵���̔@���A�ꎞ�ɐs�������B

�������Ö����A�������Ŗ����A�������������A���������A�Z�����������A�������������B

�����S�����ČႪ�ӂ������Ƃ�����āA��ꍡ�܍Ăѓ��ɏ����āA�������Č��������ށB

�Ⴊ�œx�̌�́A����Ɉ˂��ďC�s���A�Ⴊ�݂肵���̔@���Ȃ��B

�@�Ɉ��A�c����ꐢ�ɍ݂�Ƃ��A�I�ɉv�L�邱�Ɩ����B�v

��t�͌��������āA��O�X�Ɏ����ĉ��R�Ƃ��đJ�����B��t�͏t�H���\�L�Z�B

���F

���R�i����j�Ƃ���: �����܂��B�͂��ƁB

�@������F

�t�͈������������āA�ꓯ�Ɍ������A

�u�����݂ȂƂ͂��ʂꂾ�B���̎���A���Ԃ̐l��ɏ]���Ĕ߂�������

�܂ɂ���邱�Ƃ̂Ȃ��悤���B

�l�̒��������A�g�ɑr����������̂́A���̒�q�ł͂Ȃ��B

�܂����������肩���ł��Ȃ��B

�������̐����Ă����Ƃ��̂悤�ɁA�݂Ȃ�������ɍ����Ă��邱�Ƃ��B

�����Ȃ��Â��Ȃ��A�����Ȃ��ł��Ȃ��A�s�����Ƃ��Ȃ����邱�Ƃ��Ȃ��B

�m����Ȃ��ے���Ȃ��A�Z�܂邱�Ƃ��s�����Ƃ��Ȃ��A�����Ȃ������Ȃ��B

�N�������S�����ɖ������Ď��̐^�ӂ������肩�˂邩������ʂƈĂ����A

���͂��d�˂ČN�����ɂ����܂߂āA���Ȃ̖{�������Ď��悤�ɂƘ_�����̂��B

���̎���A���ܐ\�����Ƃ���ɏC�s����Ȃ�A���������Ă���̂Ɠ����ł��낤�B

�����N���������̋����ɈႦ�A���Ƃ����������Ă��Ă��A�Ȃ�̈Ӗ����Ȃ��̂��B�v

��t�͂��������I���ƁA��̏\�ɂȂ��āA�͂��ƑJ�������B

��t�̌�����͂V�U�˂ł������B

�t�̑J���̓��A�����Ɉٍ��C�C�Ƃ��Ď������o����B

�����Ēn�����ѕς��A�����͌������A���_�͐F�������A�Q���͖����A��Ɏ�����₦���B

��V��N�����O���A��̎O�X���ɁA�V�B�������ɉ��ĉ~�₷�B

���͌������̋L�ɍ݂��ċ�ɏq�ԁB�y�щ��ۂ̔���ɋ�Ȃ�B

�\�ꌎ�Ɏ���A�فE�L��B�̖�l�A�t�̐_�����}���āA���k�R�Ɍ����đ���B

���������蔒���o�����A���サ�ēV���Ղ��A�O���ɂ��Ďn�߂ĎU���B

�ُB���t�����āA����Ĕ�𗧂Ăċ��{���B

���a�\��N�Ɏ���A�ق��Ē�捂��đ�ӑT�t�ƞH���B

���͗��Z���i��イ�������j�̔�ɋ�Ȃ�B

���F

�J���F �i�����̏ꏊ�𑼂̍��y�Ɉڂ����Ɓj���m�����ʂ��ƁB

�ٍ��C�C�Ƃ��āF �d�\����l�ł͂Ȃ��A���l�ł��������߁A

���̂悤�Ȋ�Ղ��N���������Ƃ������Ă���B

�O�X���F �܍X�̑�O�B

���悻���݂̌ߌ�11���܂��͌ߑO�뎞�����2���Ԃ������B

�q(��)�̍��B����(�ւ���)�B

��V��N�F����V�P�Q�N�B

�~��F �@ ���ρi�˂͂�j�B�܂��C���ςɓ��邱�ƁB

�A �����邢�͍��m�����ʂ��ƁB����B�J���i���j�B

���n���ѕρF �w���ꈢ�܌o�x���O�\���ɁA

�u�Ⴕ�@���̖������ϊE�ɓ���Ėœx���@���A���̎��V�n�͑哮���B�v

�܂��Z��Ȃ�������̐k���̂��Ƃ����T�ɂ����Ώq�ׂ��Ă���B

�u�ѕρv�́A�ߑ��̓��ł̂Ƃ��A�O���o�������F�ɕϐF�����Ƃ����̎��ɂ����́B

���۔���@�F���ۂ͐_��ɂ��ĎQ�T�������l�ŁA

���́u�Z�c�\�T�t����䏘�v�͐_��̈˗��ɂ���ď��������̂Ǝv����B

�w�������x���Z�\�O�A�w���E��W�Q���x����\�܂Ȃǂɍڂ�B

���c���R���w�����T�@�j���̌����x�t�^�A�����܂��Q�ƁB

���Z���i��イ�������j��@�F �w���k�Z�c��ӑT�t����䏘�x

�i�u�S�����v���Z��Z�j������B

���̒��Ɂu���a�\��N�^�����A�ُ�����đ��k��Z�c�\����ǖJ���đ�ӂƞH���v�Ƃ���B

����Ƃ����̂́A

��ɖ��@���i�����O�`�����j�́w���k��Z�c��捑�ӑT�t��䏘�x�����邽�߁B

���Z���i��イ�������A�V�V�Q�`�W�S�Q�j�B

�@������F

�@�t�̑J���̓��A�����ɂ͖��Ȃ鍁�C���������߁A�����Ԃ��������B

�܂��V�n���������đ�n�͐k�����A�т̖X�͔����ϐF���A���z���P���������A

����_���ǂ���Ƃ�ǂ݁A���̌Q�̖����Ԑ�����ɂȂ��Ă���܂Ȃ������B

��V��N�i�V�P�R�j�����O���^�钆�A�t�͐V�B�̍������ş��ςɓ���ꂽ�̂ł���B

���̑��̎��́A�t�̌����������������L�ɏڂ����B

����ɉ��ۂ����������̕����ɂ��ڂ����B�\�ꌎ�ɂȂ��āA

�ُB�ƍL�B�̖�l�������t�̐_�ʂ����}�����āA���k�R�ɑ������B

���̂Ƃ��_��̒�����ς��Ɣ����������āA�܂������V�ɂƂǂ��A�O�������Ă�����������B

�ُB���炱�̊�[��ɑt�シ��ƁA���|�ɂ���Ĕ�𗧂Ăċ��{���s�Ȃ킹��ꂽ�B

���a�\��N�i�W�P�U�j�ɂ́A�t�ɑ�ӑT�t�Ƃ���捍�����������ꂽ�B

���̎���͗��Z���i��イ�������j�̐���蕶�ɏڂ����B

���߂ƃR�����g�F

�����ŘZ�c�d�\�̎����S�[�^�}�E�u�b�_�̎��̂悤�ɋr�F����Ă���B

�w��柸�όo�x���i���ɂ͎ߑ��̓��łɍۂ��A

�u���̎��ɁA�O���o���сA���̗ѕς��āA�������ƗP�����߂̔@���B�v

�Ƃ����o����������B

�Z�c�d�\�̓��ł̎��ɂ��{���ɓ��l�Ȍ��ۂ����������ǂ����͕�����Ȃ��B

���̂悤�Ȑ_�錻�ہi��Ձj���N�������i�H�j�Ɛ�`���邱�ƂŁA

�Z�c�d�\��_�i�����悤�Ƃ��铮�������������Ƃ���������B

�@�C����̖���ɔ��i����j�сA���́w�d�o�x���ȂĎu���ɕt�����B

�u���͔ފ݂ɕt���A�ފ݂͌�^�ɕt���A��^�͉~��ɕt���A

���㑊�`���ĕt�����B��ؖ��@�́A�����̒��𗣂ꂸ���Č�����Ȃ�B

���F

�u���F �Z�c�d�\�̏\���q�̈�l�B��C�̐l�ŏo�Ƃ��ğ��όo���w�B

�t���F �t����q�ɋ����������A����Ɍ㐢�ɓ`����悤�����邱�ƁB

�t�@�B

�ފ݁F ���⟸�ς̋��n�������B

�����։錻�������݂Ƃ��A�ϔY����E�������ς̋��n�������B

�܂��ފ݉�̂��ƁB

����F ����邪���B

�J���F �����̏ꏊ

�@������F

�@�C����͂Ȃ��Ȃ�Ƃ��ɁA���́w�d�o�x���u���ɓ`�������B�u���͔ފ݂ɓ`���A

�ފ݂͌�^�ɓ`���A��^�͉~��ɓ`���A�����ɑ����`�������Ă������B

����Ƃ�������̂́A�����Ƃ͕ʂȂƂ��납�猻���o����̂ł͂Ȃ��̂ł���B

�@�R�����g�F

�����őT�̋������t�����q�֎��X�ɓ`����čs���Ƃ����u�H�X�����v�̍l����������Ă���B

�u��ؖ��@�������Ƃ͕ʂȂƂ��납�������o����̂ł͂Ȃ��B�v

�Ƃ������t����ۓI�ł���B

�u�Z�c�d�o�v�̎Q�l����

�P�D�ɓ��ÊӌP���A�������@�Z�c�@��d�o�@1967�N

�Q�D����F ���A�����ȏo�ŁA�^�`�o�i���{���ɁA�Z�c�d�o�A2012�N

�R�D��ؑ�ْ��A�p�쏑�X�A�p��\�t�B�A���ɁA�T�Ƃ͉����A�P�X�X�X�N