『正法眼蔵』(75巻本)の「一顆の明珠」は、玄沙師備禅師(835~908)の体験について、

道元が提唱した比較的短編の論述である。

「一顆の明珠」のなかで道元は、自己と世界とが一体である時、

一顆の明珠がどのように働くのかを独自に直観して、『正法眼蔵』の一巻として提唱している。

この尽十方世界とは、どこかの観察者に当てはまるような空間として存在しているのではない。

まさに今ここで生死している自己自身の真実であると説いている。

ここでは『正法眼蔵』の「一顆明珠巻」をは15文段に分け合理的(科学的)観点から

分かり易く解説したい。

原文①

娑婆世界大宋国、福州玄砂山院宗位置大師、法諱師備、俗姓者謝なり。

在家のそのかみ釣魚を愛し、舟を南台江にうかべて、もろもろのつり人にならひけり。

不釣自上の金鱗を不待にもありけん。唐の威通のはじめ、たちまちに出塵をねがふ。

舟をすてて山にいる。

そのとし三十歳になりけり。浮世のあやうきをさとり、仏道の高貴をしりぬ。

つひに雪峰山にのぼりて、真覚大師に参じて、昼夜に弁道す。

注:

娑婆:サンスクリット語(梵語)sahaの音訳で、

我々が住む地上世界(三千大千 世界)の名前。

sahaには「大地や忍耐」という意味がある。

法諱:出家者のいみな。

師備:玄沙師備(げんしゃしび、835~908)。雪峰義存の法嗣。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷 →天皇道悟→龍潭崇信→

徳山宣鑑 →雪峯義存→ 玄沙師備

金鱗:金の鱗。金の鱗のような価値を持つ禅の悟り。真の自己。

下層脳(脳幹+大脳辺縁系)を中心とする脳。

不釣自上の金鱗:釣らないのに自ずから上がる真の自己。

下層脳(脳幹+大脳辺縁系)を中心とする自己。

威通:唐代の年号、AD860~873。

唐の威通のはじめ:威通五年(864)。

出塵:俗世を捨てて出家すること。

雪峰山:福建省の山。雪峰義存がいた山。

真覚大師:雪峰義存(822~908)。徳山宣鑑の法嗣。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷 →天皇道悟→龍潭崇信→

徳山宣鑑 →雪峯義存

現代語訳

娑婆世界の大宋国、福州玄砂山院宗位置大師は法名を師備、俗名は謝と言った。

出家する以前は魚釣りが大好きで、南台江という河において船を浮かべて一緒に釣りをした。

その様子は他の釣り人となんら変わらなかった。

師備の方で金鱗(真の自己)を釣ろうと思ったのではなく、

禅の悟り(真の自己)の方から師備のほうにやってきたのだろうか、

唐の威通のはじめ(864)、師備は突然出家したいと発心し、

舟をすてて山に入った。師備が三十歳の時だった。

浮き世の無常を知り、仏道の高貴を知ったからである。

そこですぐさま雪峰山に登り、雪峰真覚大師に弟子入りして、

昼夜を問わずに参禅修行に励んだのである。

原文②

あるとき、あまねく諸方を参徹せんために、嚢をたづさえて出嶺するちなみに、

脚指を石に築著して、流血し、痛楚するに、

忽然と猛省していはく、

「是身非有、痛自何来(この身は有に非ず、痛み何より来れる)?」。

すなはち雪峰にかへる。

雪峰とふ、「那箇か是れ備頭陀?」。

玄砂いはく、「終不敢誑於人(終に敢えて人を誑さず)」。

このことばを、雪峰ことに愛していはく、

「たれかこのことばをもたざらむ、たれかこのことばを道得せん?」。

雪峰さらにとふ、「備頭陀なんぞ遍参せざる?」。

師いはく、「達磨不来東土、二祖不往西天」、

師いはく、「達磨不来東土、二祖不往西天」、

といふに雪峰ことのほかほめき。

ひごろはつりする人にてあれば、もろもろの経書、ゆめにもかつていまだみざりけれども、

こころざしのあさからぬをさきとすれば、かたへにこゆる志気あらはれけり。

雪峰も、衆のなかにすぐれたりとおもひて、門下の角立なりとほめき。

ころもはぬのをもちい、ひとつをかへざりければ、ももつづりにつづれけり。

はだへには紙衣をもちゐけり、艾草をもきけり。

雪峰に参ずるほかは、自余の知識をとぶらはざりけり。

しかあれども、まさに師の法を嗣するちから弁取せりき。

注:

参徹:師に参じて修行を徹底させること。

嚢(のう):ふくろ。

嚢をたづさえて:旅装を整えて。

築著して:ぶっつけて。

痛楚:ひどく痛み苦しむこと。

頭陀: 乞食僧。

道得: 道は言う、得はできるの意味。分かって言うことができる。

「那箇か是れ備頭陀?」:「(諸方の師に参禅して修行をすると言って出て行ったと思ったら

もう戻って来た)

一体どれが備頭陀、お前さんかね?」

「終不敢誑於人(終に敢えて人を誑さず)」:「私はいつも本物で、

嘘を言って人をだますようなことはしません」

たれかこのことばをもたざらむ、たれかこのことばを道得せん?:

こういう言葉は誰でも持っている。しかし、

この言葉をだれが真実の表現として分かって言うだろうか?

備頭陀なんぞ遍参せざる?:備頭陀よ、お前さんはどうして

諸方の師を訪ねて修行しないのだ?

「達磨不来東土、二祖不往西天」:達磨大師は中国に来られたのではありません。

二祖慧可大師もインドに行かれませんでした。

達磨:達磨大師。ここでは本来の自己(真の自己=下層脳を中心とした脳)のこと。

二祖:二祖慧可大師。ここでは本来の自己(真の自己=下層脳を中心とした脳)のこと。

かたへ:同輩、同参の人。

角立(かくりゅう):特に頭角を現している人。

ころも:僧衣。

ぬの:麻や木綿などの植物繊維の布。

ももつづりにつづれけり:継ぎに継ぎを当てて繕ってあった。

ガイ草(がいそう):よもぎ。よもぎから作った衣は保温力がある。

弁取:身に付けること。

現代語訳

或る時あまねく諸方の師をたずねて修行するため、旅装を整えて雪峰山から出立した。

その道中玄砂は石に足指をぶつけて流血し、ひどく痛み苦しんだ。

その時、玄砂は忽然と

「この身は空で実体あるものではない。空なら痛みもないはずだ。

それなのに、この痛みはどこから来るのだろう?」

と猛省し直に雪峰のもとに帰った。

雪峰は聞いた、

「(お前は諸方の師に参禅して修行をすると言って出て行ったと思ったら

もう戻って来た。)一体どれが備頭陀、お前さんかね?」

玄砂は言った、

「私はいつも本物で、嘘を言って人をだますようなことはしません」。

この言葉を、雪峰は特に愛して言った、

「こういう言葉は誰でも持っている。

しかし、この言葉をだれが真実の表現として分かって言うだろうか?」。

雪峰は更に聞いた、

「備頭陀よ、お前さんはどうして諸方の師を訪ねて修行しないのだ?」。

玄砂は言った、

「達磨大師は中国に来られたのではありません。

二祖慧可大師もインドに行かれませんでした(真の自己は常にここにいるではありませんか)。」

玄砂のこの言葉を雪峰はひとかたならずほめた。

玄砂は出家するまでずっと魚釣りを稼業としていた人ですから、

多くの経典など、それまで見たことがなかったのですが、

仏道への深い志第一としたので、同輩を越える志気が現れました。

雪峰も修行僧達の中でも特に優れているとほめていました。

僧衣には麻や木綿などの植物繊維の布を用い、

1枚きりでかわりもなかったので、継ぎに継ぎを当てて繕うというありさまでした。

玄砂は下着には紙衣を用いていました。

よもぎの葉をもんで衣として着ていました。

玄砂は雪峰に参禅聞法する外には他の禅師に参禅聞法することはありませんでした。

そういうことでしたが、間違いなく師の法を嗣ぐ力を身につけていました。

解釈とコメント

玄砂の言葉「達磨不来東土、二祖不往西天」の真の意味は、

本来の自己(真の自己)はインドから中国に来たのではないし、インドに行くこともないということである。

玄砂は「真の自己(=下層脳を中心とした脳)」は常に自分と一緒に、

ここにいるじゃありませんか」

と言っているのである。

原文③

つひにみちをえてのち、人にしめすにいはく、「尽十方世界是一顆明珠」。

ときに僧問う、「承(うけたまわ)るに和尚言えること有り、

尽十方世界是れ一顆明珠(いっかのみょうじゅ)。学人如何(いかん)が会得(ういて)せん?」。

師曰く、「尽十方世界是れ一顆明珠(じんじっぽうせかいこれいっかのみょうじゅ)、

会を用いて作麼(そも)?」。

師、来日却って其僧に問う、

「尽十方世界是れ一顆明珠(じんじっぽうせかいこれいっかのみょうじゅ)、

汝作麼生(そもさん)か会(うい)せる?」。

僧曰く、「尽十方世界是れ一顆明珠(じんじっぽうせかいこれいっかのみょうじゅ)、

会を用いて作麼(そも)」。

師曰く、「知りぬ、汝向黒山鬼窟裏(こくさんきくつり)に向かいて活計を作す」。

注:

みちをえてのち:大悟した後。

一顆:一つぶ。

明珠:明るい珠。

一顆明珠:一個の明るい玉。ここでは真の自己(=健康な脳)を比喩的に表現している。

証道歌に「一顆の円光」という表現が見られる。円光とは智慧の光のこと。

「一顆明珠」という言葉はこの表現と似ている

遺教経にも「智慧の明」とか、「実智慧の者は無明黒暗の大明灯なり」

「智慧の照あれば明見の人なり」という言葉が見られる。

仏教では伝統的に智慧を光や灯火に喩えていることが分かる。

十方:東・西・南・北の四方、北東・南東・南西・北西の四隅と上・下の方角。

あらゆる方面。すべての所。

十方世界:すべての世界。全世界。

「尽十方世界是一顆明珠」:どこまで行っても真の自己(=健康な脳)ばかりである。

真の自己(=健康な脳)の本体は脳である。

脳は電磁的相互作用の世界なので尽十方世界(あらゆる世界)に広く広がっているように実感される。

その実感を玄砂は「尽十方世界」と文学的に表現しているのである。

臨済も「臨済録」示衆において、「その光は天空に輝いて普く照らす。

広げれば宇宙いっぱいに満ち溢れ、収めれば髪の毛一本も立たない。

はっきりとしていて少しも欠けることがない。

眼にも見えず、耳にも聞こえない。それを何と呼んだら良いだろうか。」

と言っている。

(「臨済録」示衆を参照)。

(臨済録を参照)。

作麼(そも):どうするのか?

会を用いて作麼(そも)?:それを理解してどうするのだ?

来日:次の日。

黒山:須弥山世界にある日月がささない暗黒の所。

鬼窟裏(きくつり):鬼の住み家。

黒山鬼窟裏(こくさんきくつり):暗黒の鬼の住み家。暗黒の煩悩と迷いの世界。

黒山鬼窟裏(こくさんきくつり)に向かいて活計を作す:

暗黒の鬼の住み家で生計を立てる。迷いの世界に生きる。

現代語訳

玄砂は大悟した後、

「尽十方世界是一顆明珠(全世界は一つの明珠である)」

と常に説いて、弟子たちを教化した。

ある時、僧が質問した、

「承りますと、和尚さんは、「全世界は一つの明珠である」と言っておられるとのこと。

私はどのように理解したら良いものでしょうか?」。

師は言った、

「全世界は一つの明珠である。それを理解してどうするのだ?」。

次の日、師は、逆にその僧に質問した、

「全世界は一つの明珠である。

お前はそれをどのように理解するのだ?」。

僧は言った、

「全世界は一つの明珠である。それを理解してどうするのだ?」。

師は言った、

「分かったぞ、お前は未だ迷いの世界に落ち込んだままではないか」。

解釈とコメント

玄砂は、質問僧に、

「全世界は一つの明珠である。お前はそれをどのように理解するのだ?」

と質問僧に逆に質問し、質問僧が自分の見解を述べるように促した。

これに対し、質問僧は、

「全世界は一つの明珠である。それを理解してどうするのだ?」

と玄砂の言葉をオウム返しに繰り返すだけで自分の見解を呈示することができなかった。

そこで、玄砂は、

「分かったぞ、お前は未だ迷いの世界に落ち込んだままではないか」

と言って質問僧が何も分かっていないことを見破っている。

質問僧に対し、、玄砂は、

「お前は何ら問題意識もなく漫然と修行しているのではないか」

と鋭く指摘し修行態度に対し反省を促す問答となっている。

原文④

いま道取する「尽十方世界是一顆明珠」、はじめて玄砂にあり。

その宗旨は、尽十方世界は広大にあらず微小にあらず、方円にあらず中正にあらず、

活發々にあらず露廻々にあらず。さらに生死去来にあらざるがゆゑに生死去来なり。

恁麼のゆゑに、昔日曾此去にして、而今従此来なり。

究辧するに、たれか片々なりと見徹するにあらん、

たれか兀々なりと検挙するあらん。

注:

宗旨: 大事な意味。

尽十方世界:諸法のこと。すべての世界のあらゆるもの。

中正:中はかたよらないこと。正は邪でないこと。

活發々:魚がはねるように勢いのよいさま。

活發々にあらず:魚が跳ねるように活発にはねることもない。

露廻々(ろういうい): 露は露出していること。あらわれて明明白々であること。

さらに生死去来にあらざるがゆゑに生死去来なり:さらにこの本体は実は生死去来しないものだが、

それ故に生死去来という形式で自らを表わしているのである。

恁麼(いんも):このように。

昔日曾此去:未だ迷いの世界にいた過去はここ(一顆の明珠)から去った。

而今従此来:悟った今はここ(一顆の明珠)からくる。

片々:木きれや花びらがひらひらと舞うさま。瞬間的なはかない事象にたいする形容。

見徹:判断し断定する。

兀々(ごつごつ):聳える山のように不動であること。不動なさま。

検挙:取り上げて検討する。

現代語訳

いま言うところの「尽十方世界是一顆明珠(全世界は一つの明珠である)」

という言葉は玄砂が初めて言ったものである。

その大事な意味は尽十方世界は広大でも微小でもない。

四角形でも円形でもない、中正でもない。

魚が跳ねるように活発にはねることもないし、

あらわれてはるかに続くこともない。どうともはっきとりと形容できないものである。

さらにこの本体は実は生死去来しないものだが、

それ故に生死去来という形式で自らを表わしているのである。

こんなわけで、「未だ迷いの世界にいた過去はここ(一顆の明珠)から去った」けれども、

「悟った今はここ(一顆の明珠)から来る」というわけです。

ここを見極めると、誰が片々たる刹那的事象だと断定する者がいるだろうか?

誰が兀々と山のように不動だと主張する者がいるだろうか?

解釈とコメント

玄砂が初めて言った「尽十方世界是一顆明珠(全世界は一つの明珠である)」

という言葉は「尽十方世界は広大でも微小でもない。

四角形でも円形でもない、中正でもない。どうともはっきとりと形容できないものである」

と日常言語でははっきりと表現できない不立文字の世界であると言っている。

またその本体は実は生死去来しないものだが、それ故に生死去来という形式で

自らを表わしていると考えている。

「未だ迷いの世界にいた過去はここ(一顆の明珠)から去った」けれども、

「悟った今はここ(一顆の明珠)から来る」と言っていることからも、

「一顆の明珠」とは真の自己の本体である脳(特に下層脳を中心とする脳)

であることを示唆している。

しかし、ここで疑問視される発言も見られる。

それは「さらに生死去来にあらざるがゆゑに生死去来なり」という一文である。

現代語訳では「またその本体は実は生死去来しないものだが、

それ故に生死去来という形式で自らを表わしている」となる。

「またその本体は実は生死去来しない」と言う考え方には問題ある。

それは「一顆明珠の本体(健康な脳)は生死去来しない」と考えているからである。

確かに、「一顆明珠の本体(健康な脳)は生死去来しない」ように実感されるのは事実である。

しかし、それは実感や推測によるもので客観的に実証されたものではない。

一顆の明珠の本体である(脳)は高齢になると劣化してぼけたり病気(アルツハイマー病など)

になったりする。

「一顆の明珠の本体(脳)は劣化し認知症になったり、生死去来する」のが現実である。

しかし、道元が生きた鎌倉時代には現代の脳科学はなかったので仕方がないだろう。

いくら道元禅師が天才的偉人であろうとも時代の制約を受けるのは当然であろう。

原文⑤

尽十方といふは逐物為己、逐己為物の未休なり。

情生智隔を隔と道取する、これ回頭換面なり、

展事投機なり、逐己為物のゆゑに未休なる尽十方なり。

機先の道理なるゆゑに機要の管得にあまれることあり。

注:

逐物為己(ちくもついこ): 万物(外界)と自己は別の物ではない

(心境一如である)と考えて、万物(外界)を逐(お)えば自己となること。

逐己為物(ちくこいもつ):万物(外界)と自己は別の物ではないから、

自己を逐(お)えば万物となること(心境一如)。

未休なり: 繰り返しで休みがない。

情生智隔(じょうしょうちかく): 情が生じ情に流されると冷静に観る智慧が隔たり曇る。

回頭換面(かいとうかんめん): 頭と顔をひっくり返すこと。

展事: 真の自己について見解を述べること。

展事投機(てんじとうき):自己の本分上のことを述べたことに対し、

師が教えを垂れること。

機先の道理:人間生活の機(はたらき)が起こる以前の道理。

機要の管得: 人間生活の機(はたらき)が始まって以降の機(はたらき、分別智)による理解。

機先の道理なるゆゑに機要の管得にあまれることあり。: 人間生活の機(主客分離のはたらき)が

起こる以前の道理ですから、

人間生活の機(はたらき)が始まって以降の機(分別智のはたらき)

によって分かろうとしても、充分に理解することはできないのです。

現代語訳

「尽十方」というのは

「物を逐って自己となし、自己を逐って物となす」

の繰り返しで休むことがない心境一如の世界である。

もし、情が生じ情に流されると、冷静にものを観る智慧が働かなくなるので

質問僧に対し、「隔たったぞ!」と言った禅匠もいます。

これは頭を回したら顔がこっちを向いたようなことで、

「隔たったぞ!」と言ってもたいした隔たりではありません。

真の自己について弟子が見解を述べたのに対し、師が弟子に教えを垂れただけのことです。

万物を逐えば自己となるからこそ

休むことのない尽十方世界(心境一如の世界)なのです。

これは、人間生活の機(主客分離のはたらき)が起こる以前の道理ですから、

人間生活の機(はたらき)が始まって以降の機(分別智のはたらき)

によって分かろうとしても、充分に理解することはできないのです。

解釈とコメント

この文段は難解である。

「尽十方」というのは「物を逐って自己となし、自己を逐って物となす」

の繰り返しで休むことがない心境一如の世界であると言っている。

玄砂の言葉は「尽十方世界是一顆明珠(全世界は一つの明珠である)」

であるから「尽十方」という言葉は

世界を修飾する言葉として用いられている。

しかし、道元はここで「尽十方」に続く、

「世界是一顆明珠」という言葉を省略し、

「尽十方」という言葉だけを取り出し、「尽十方」というのは

心境一如の世界であると言っている。

これは道元の独自解釈というしかないだろう。

この文段には注目すべき記述がある。

特に後半部の「自己を逐って物となす」

の繰り返しで休むことがないことは

心境一如の世界であると言っていることである。

「自己を逐って物となす(逐己為物(ちくこいもつ)」とは

万物(外界)と自己は別の物ではないから、

自己を逐(お)えば万物と区別がなくなり、

心境一如になると言っているのである。

今、自己を逐(お)うことを自己究明だと考えれば、

「自己究明の坐禅修行を休むこと無く追求すれば心境一如の世界に至る」

と言っていると考えることができる。

「物を逐って自己となす(逐物為己)」を

外境(外の世界、六境)と自己の区別を無くすことで

外界と自己が一体化することだと考えれば、

「(逐物為己)」によって外境と自己が一体化し

心境一如の世界に至ると考えていることが分かる。

これは、(逐己為物)のプロセスでも、

自己と外境(外の世界、六境)との区別が無くなるし、

(逐己為物)のプロセスでも、心境一如の世界に至る」

と言っていることになる。

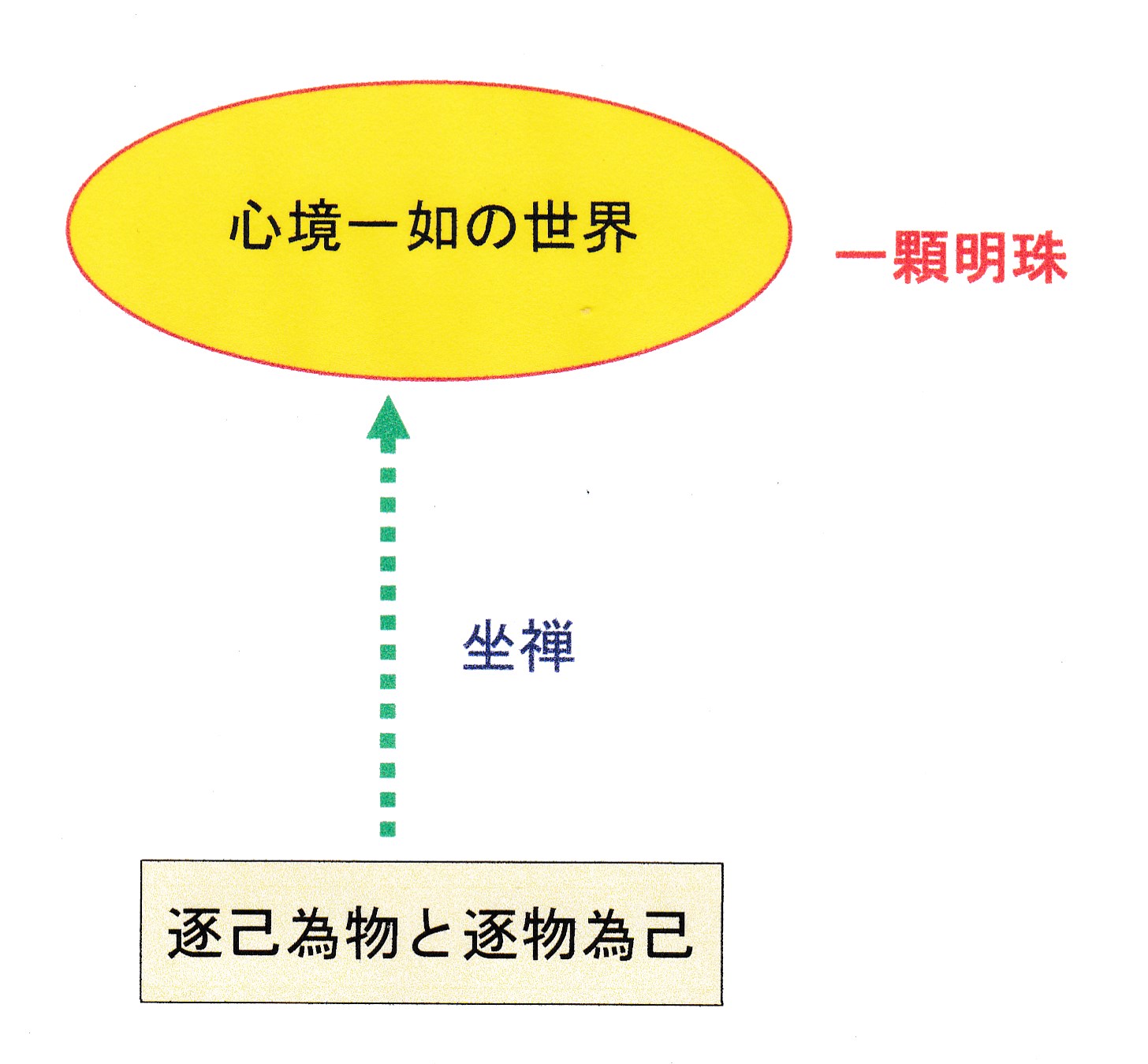

以上をまとめると、「心境一如の世界に至る方法」として、

1).「自己を逐って物となす(逐己為物)」と

2).「物を逐って自己となす(逐物為己)」

という二つのプロセスがあることを言っていることになる。

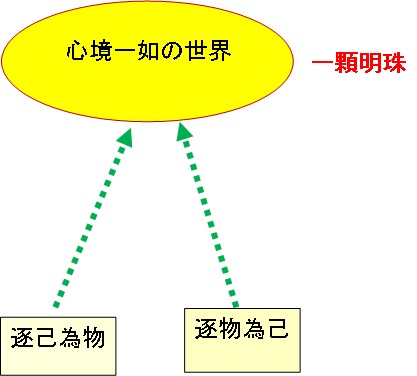

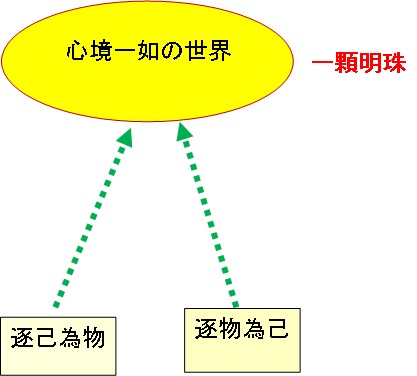

これを次の図1に示す。

図1「自己を逐って物となす(逐己為物)」と「物を逐って自己となす(逐物為己)」

の二つノプロセスを通した「心境一如の世界」への道

この図を見ればわかるように、一顆明珠とは心境一如の世界であることが分かる。

しかし文段の最後部では、心境一如の世界は<主客分離>以前の世界だから、

<主客分離>以降の<分別智(理知脳)>の働きによって分かろうとしても、

充分に理解することはできないと述べている。

<主客分離>以前の世界は下層脳中心の世界である。

下層脳(=脳幹+大脳辺縁系)は無意識の世界で分別智(理知脳)以前の世界と言える。

このため、<主客分離>以前の世界である心境一如の世界は、

<分別智(理知脳)>によっては理解できないと述べていると考えることができる。

これは注目すべき主張と言えるだろう。

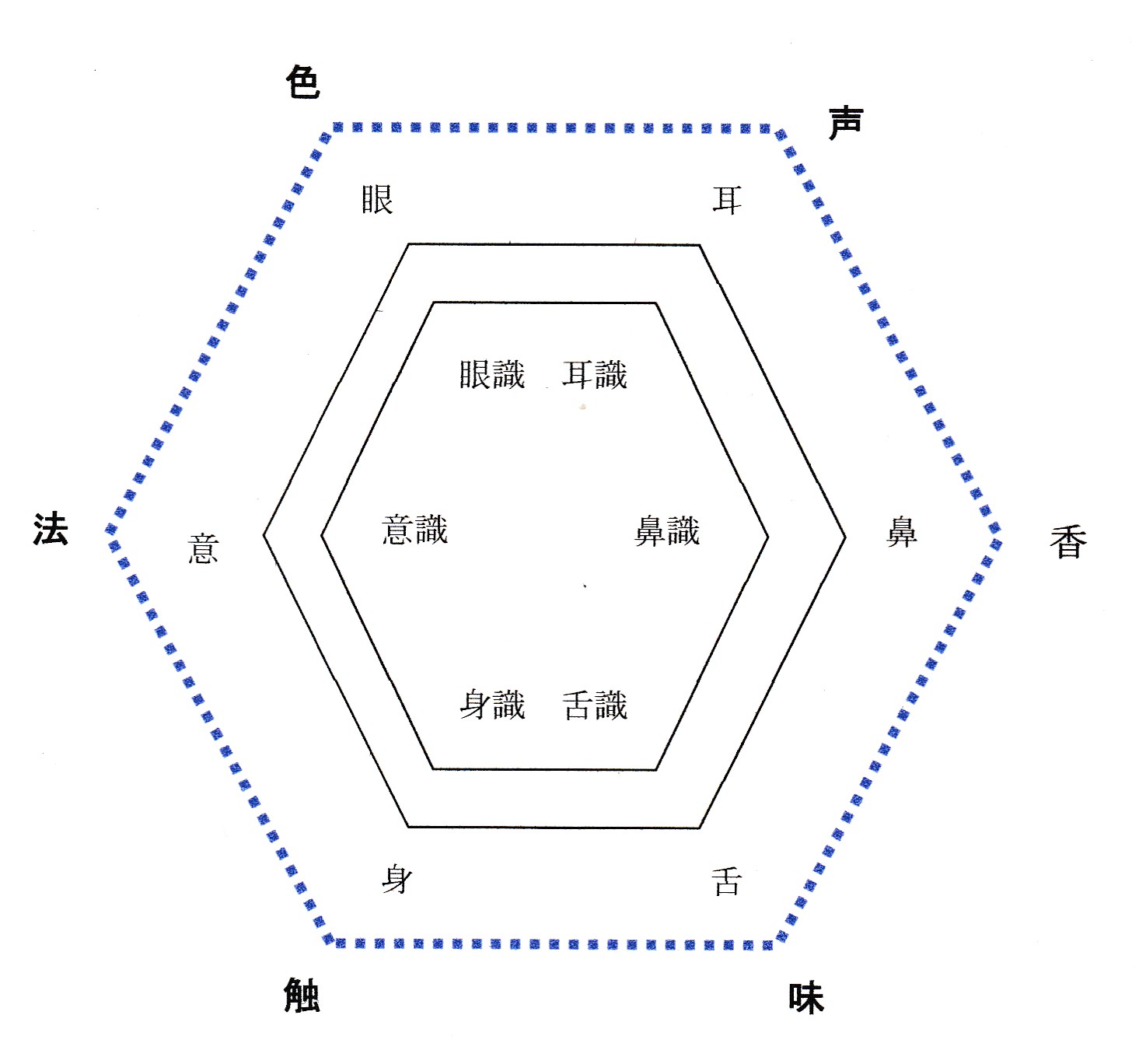

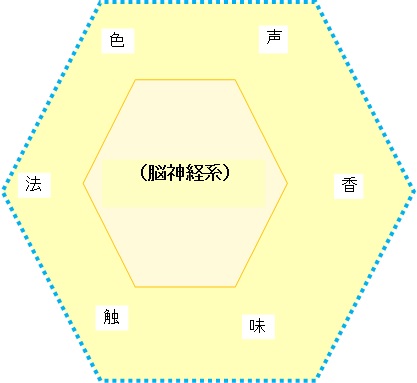

図2に十八界で見た十二処と六境の区別を示す。

図2 十八界で見た十二処と六境の区別

我々の常識的考えでは心と認識対象としての六境の間をはっきり区別する。

六根と六識を合わせた十二処(=青い点線の内部)までが自己だと考える。

十二処と十八界は「原始仏教」以来の仏教の認識論である。

2000年以上も前の古代インドの認識論であるが、

現代の科学的観点から観ても合理的で現代にも充分通用する。

(「原始仏教その2」を参照)。

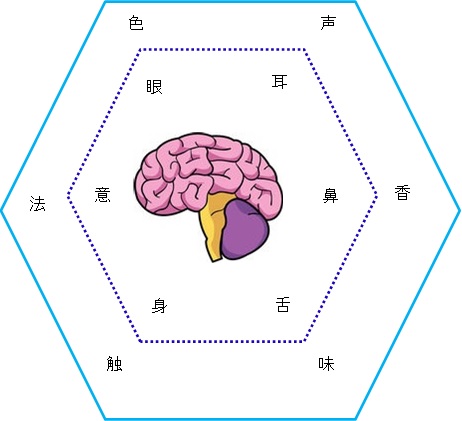

十八界の図を見れば分かるように、中心部は脳を表している。

従って、十八界の図は、は脳を中心部に置いた図3で分り易く示すことができる。

図3 十八界の中心は脳である

図2と3より十八界とは脳を中心とする自己と外界を表していることが分かる。

普通、6感覚器官(眼、耳、鼻、舌、身、意の六根)の対象となる六境(色、声、香,味、触、法)は

自己ではないと区別する。

図2においては、青い点線より外が他者(外界)で内部(十二処)が自己であると考える。

我々が普通の意識状態で見聞きする時、常に上層脳(理知脳)

の分別意識の影響下にある。

常に感情や記憶や知識など分別意識のフィルター(orバリヤー)を通して見ている。

これが図2の青い点線だと考えることができる。分別意識のフィルター(orバリヤー)のため

青い点線より外が他者(外界=六境)で内部(十二処)が自己だと分別するのである。

しかし、禅の場合、これとことなる状況が生まれる。

坐禅修行によって下層脳が活性化しストレスが無くなり、

全脳(=上層脳+下層脳)が健康になると、無我・無心になることができるようになる。

特に深い禅定に入った時には、上層脳である大脳新皮質(理知脳)は

<寂滅>とでも表現される休止安静状態になる。

この時、大脳新皮質の働きである分別意識のフィルターの働きが弱まり、影響を受けなくなる。

即ち、自己と外界を区別するフィルター(バリヤー)が消失し、

万物との一体感を感じるようになる。

これが、万物一体(心境一如)の境地だと考えることができる。

万物一体(心境一如)の境地を次の図4で示す。

図4 心境一如

図2と図4を比べれば分かるように、万物一体(心境一如)の境地では自己と外界を隔てていた

フィルター(バリヤー)が消失し、外界の外側に移動する。

そのため、

自己意識が大きく拡大し、自己と万物(外界)が一体である

ように感じることになる。

図4で言うと、6境(外界)を含めた点線の内部(色の付いた部分)すべてが

自己であると感じるようになる。

これが万物一体(心境一如)の境地だと考えることができるだろう。

禅ではよく「蓋天蓋地(がいてんがいち=天をおおい地をおおう)と言う。

自己(実感的自己)が宇宙大に大きく拡大した結果、

(天をおおい地をおおう)ような境地(実感)を表現した言葉だと思われる。

万物一体(心境一如)の境地を表した言葉として、

仰山慧寂(807~883)に、「心とは山河大地なり、日月星辰なり。」という言葉がある。

(第6章公案を参照)。

また、万物一体(心境一如)に関する公案としては碧巌録40則がある。

(碧巌録40則を参照)。

「一顆の明珠」とは坐禅修行によって健康になった全脳(=上層脳+下層脳)を実感的に

表現した言葉だと言えるのではないだろうか。

坐禅は自己究明の修行であるから、自己を逐(お)って、自己と万物が一体であること(心境一如)

を実感・証明する修行だと考えることができる。

その観点に立つと、坐禅修行による自己究明の修行は

逐己為物(ちくこいもつ、自己を逐(お)って万物と一体となること)

の修行だと考えることができるだろう。

また、もともと万物(外界)と自己は別の物ではない(万物一体である)から、

脳内の自己と外界を区別するフィルターが消失した心境一如の境地で万物(外界)を見ると(=物を逐うと)

自己と同じであることが分かる。

これより、心境一如の境地に立って、万物(外界)を逐(お)えば自己と外界(物)が一体である。

即ち、逐物為己(ちくもついこ)が自動的に達成されていることが分かる。

結局のところ、

『逐己為物と逐物為己』

という二つの言葉は

言葉は違うため、異なる意味を持つように見えるが、同じ意味であることが分かる。

これを図1を改訂した図5で示す。

図5「自己を逐って物となす(逐己為物)」と「物を逐って自己となす(逐物為己)」

から「(心境一如の世界」へ至る道

では、万物一体(心境一如)の境地とは分かり易く言うとどのような境地だろうか?

我々はきれいな花(or景色)を見た時、花(or景色)の美しさに見とれて、

我を忘れて花(or景色)と一体化したようになる。

このような状態に近いと言えるのではないだろうか。

花の美しさに見とれる時、自分が対象(物)である花を見ているという分別意識は無くなって、

我を忘れて花と一体化したようになる。

これは好きな音楽を聴いている時でも言える。

好きな音楽を聴いて音楽に集中し没入している時、自分が対象としての音楽(音響)を聞いている

という分別意識は無くなって、我を忘れて音楽に没入し一体化したようになる。

万物一体(心境一如)はこのような状態に近いと言えるのではないだろうか。

これは西田哲学で言う「純粋経験」に相当している。

(西田哲学を参照)。

このようなことは、我々が、仕事に没入している時、美味しい食事を味わっている時、

好きな恋人とデートをしている時など、日常的にも経験している。

「歩きスマホ」も万物一体(心境一如)の一例だと言える。

スマホ(スマートホン)に夢中になって我を忘れてスマホと一体化している。

ただし、「歩きスマホ」は万物一体(心境一如)の悪い一例で、交通事故の原因になる。

しないように注意すべきだろう。

このように、

我々は意識せずに、万物一体(心境一如)の境地を経験している

と言えるのではないだろうか。

万物一体(心境一如)に関する公案「碧巌録40則」をこのような視点から味わうのも面白いだろう。

(碧巌録40則を参照)。

原文⑥

「是一顆珠」は、いまだ名にあらざれども道得なり。

これを名に認じきたることあり。

一顆珠は直須万年なり、

亙古未了なるに亙今到来なり。

身今あり、心今ありといへども、明珠なり。

彼此の草木にあらず、乾坤の山河にあらず、

明珠なり。

注:

道得(どうて): よく言い得ていること。

これを名に認じきたることあり。: これを名前として認めてきたこともある。

直須万年: 万年ぶっ続いていること。永遠に直通していること。

亙古(こうこ)未了: 昔から今にわたることが終わらないこと。生死去来が未了であること。

亙今(こうこん)到来: 昔から今にわたることが来ること。生死去来が到来していること。

身今: 現在の肉体。

心今: 現在の心。

乾坤の山河: 地上の山河。

現代語訳

この「一顆の明珠」という言葉は、いまだ名前が付いているわけではありませんが、

よく言い表わしています。

これを名前として認めて来たこともあります。

「一顆珠」は永遠に直通して今に続いています。

昔から今に至って終わっていませんが、

生死去来のままに一顆明珠は現に到来しています。

身心の今がありますが、一顆の明珠は一顆の明珠です。

そこあそこにある草木は単なる草木ではありません。

単なる地上の山河ではありません。

草木や山河などあらゆるものはそのままに一顆の明珠の現れなのです。

解釈とコメント

この「一顆の明珠」は、まだ名前が付いていないと言っている。

草木や山河などあらゆる森羅万象はそのままに一顆の明珠の現れ(脳による認識の結果)なのです。

山河草木など外界の森羅万象はそのままに一顆の明珠(脳)の現れ

(脳がそのように認識して現れているもの)だと言っている。

これは「現成公案」と同じ考え方である。

(「現成公案」の注を参照)。

原文⑦

学人如何会得、この道取は僧の弄業識に相似せりとも、

大用現前是大軌則なり。

すすみて一尺水一尺波を突兀ならしむべし。

いはゆる一丈珠一丈明なり。

注:

学人如何会得(がくにんしゅおうぃて): 「参禅修行者はどのように理解したら良いのでしょうか?」

僧の弄業識に相似せりとも: 僧がつまらぬ分別を働かせたように見えるかもしれないとしても。

大用現前:大きな働きが現前すること。

大軌則: 大法則。

一尺水一尺波を突兀ならしむべし。: 尺の水が一尺の波を打ち上げるようなものである。

一丈珠一丈明なり:一丈の大きさの珠の光が一丈の空間を明るく照らすようなものである。

現代語訳

「参禅修行者はどのように理解したら良いのでしょうか?」

と僧が言ったのは、

一見つまらぬ分別を働かせたように見えるかも知れません。

しかし、僧のこの疑問は一顆の明珠の大きな働きが現前したもので、大法則といえるものです。

さらに言えば、一尺の水が一尺の波を打ち上げ、

一丈の珠が一丈の空間を明るく照らすように当たり前のことです。

解釈とコメント

質問僧が

「参禅修行者はどのように理解したら良いのでしょうか?」

と言ったのは、

一見つまらぬ分別を働かせたように見えるかも知れない。

道元は、この疑問は一顆の明珠の大きな働きが現前したもので、大法則といえるものだと述べている。

一顆の明珠の大きな働きが質問僧の疑問を生じていると言っているのである。

これより、一顆の明珠とは脳であることが分かる。

一顆の明珠と表現したのは脳機能から生まれる智慧を「智慧の光」というように、

坐禅修行によって健康になった脳機能から生まれる智慧を

「光」に喩えているのだと考えることができるだろう。

原文⑧

いはゆるの道得を道取するに、玄砂の道は、尽十方世界是一顆明珠、用会作麼なり。

この道取は、仏は仏に嗣し、祖は祖に嗣し、玄砂は玄砂に嗣する道得なり。

嗣せざらんと廻避せんに、廻避のところなかるべきにあらざれども、

しばらく灼然廻避するも、道取生あるは現前の蓋時節なり。

注:

道得を道取するに:理解したものを表現すると、

嗣せざらんと廻避せんに: そのものがそのものになるまいと回避しても、

道取生あるは現前の蓋時節なり: 結局分かるのは目の前の現実のあり方そのものである。

(それが一顆明珠である)。

現代語訳

ここで真実を表現して、玄砂が言った言葉は、

「尽十方世界是一顆明珠、用会作麼?

(全世界は一つの明珠である。それを理解してどうするのだ?)」という言葉である。

この玄砂の言葉は「仏は仏になり、祖師は祖師になり、玄砂は玄砂になる」というように

当たり前のことである。

そのものがそのものになるまいと回避しても、回避できないわけはないだろうが、

なんとか逃避しても、結局分かるのは目の前の現実のあり方そのものからは

逃避できないという事実である(それが一顆明珠である)。

解釈とコメント

ここでは、玄砂が言った

「尽十方世界是一顆明珠、用会作麼?

(全世界は一つの明珠である。それを理解してどうするのだ?)」

という言葉について、

「仏は仏になり、祖師は祖師になり、玄砂は玄砂になる」

というように当たり前のことである

といっている。

ここでは脳(一顆明珠)は当たり前のことで自然に素直に認識し、表現すると言っている。

原文⑨

「玄砂来日問其僧、尽十方世界是一顆明珠、汝作麼生会?」。

これは道取す、昨日説定法なる、今日二枚をかりて出気す。

今日説不定法なり、推倒昨日点頭笑なり。

「僧曰、尽十方世界是一顆明珠、用会作麼?」。いふべし、騎賊馬逐賊なり。

古仏為汝説するに異類中行なり。

しばらく廻光返照すべし、幾箇枚の用会作麼がある。

試道するには、乳餅七枚、菜餅五枚なりといへども、

湘之南、潭之北の教行なり。

注:

二枚:2枚の舌。

今日説不定法なり、推倒昨日点頭笑なり。:今日は別の言い方で説法します。

昨日言ったことをひっくり返して、頷いてニッコリ笑っているのです。

異類:犬猫のような人と異なる動物。

古仏為汝説するに異類中行なり。:古仏は弟子のために法を説く時には

犬猫のようにレベルの低い弟子(異類)の心の中にどんどん入って行くようなものです。

湘之南、潭之北の教行:南陽慧忠国師の法嗣応真耽源の言葉。

(碧巌録18則を参照)。

現代語訳

次の日、師は、逆にその僧に質問した、「全世界は一つの明珠である。

お前はそれをどのように理解するのだ?」。

これは次のようなことを言っているのです。昨日は

「全世界は一つの明珠である。それを理解してどうするのだ?」と言ったけれども、

今日は2枚の舌を使って別の言い方をします。

玄砂は昨日言ったことをひっくり返して、頷いてニッコリ笑っているのです。

しかし、僧は、「全世界は一つの明珠である。それを理解してどうするのだ?」

と玄砂に答えました。この返答は賊の馬に乗って賊を追うようなものです。

古仏は弟子のために法を説く時には異類のようにレベルの低い弟子の心の中に

どんどん入って行くようなものです。ちょっと自分の力量を反省してみて下さい。

玄砂の言葉「用会作麼」がどれくらい分かっていますか?

試みに言うと、牛乳で練った餅7枚、野菜を刻み込んだ餅5枚といった

平凡な日常生活のようなものでも応真耽源禅師が「湘之南、潭之北」と言ったように、

「一顆の明珠」の働きについて言っているのです

(碧巌録18則を参照)。

解釈とコメント

玄砂が「「全世界は一つの明珠である。それを理解してどうするのだ?」と言ったのに対し、

僧は、「全世界は一つの明珠である。それを理解してどうするのだ?」

と玄砂と同じ言葉を使って玄砂に答えている。

この僧の返答は賊(玄砂)の馬に乗って賊(玄砂)を追うようなものだと言っている。

僧は自分の言葉を使って玄砂に答えていないのである。

質問した僧は自分の考えがないから玄砂の言葉をオウム返しに言うしかなかったのである。

最後の方に出て来る「応真耽源禅師が「湘之南、潭之北」と言ったように、

「一顆の明珠」の働きについて言っているのです」が難解である。

「湘之南、潭之北」とは南陽慧忠国師(645~775)の法嗣応真耽源禅師

の言葉で「湘之南、潭之北」という意味である。

これは碧巌録18則に出て来る。

(碧巌録18則を参照)。

真の自己の本体である脳(=一顆明珠)は電磁的相互作用(=遠隔相互作用)の世界である。

その真の自己(=脳)の働きは広くどこにでも広がり活撥撥地に、縦横無尽に動き、

黄金にも比べられる価値をもつもので充ちていると考えられている。

応真耽源禅師はその性質を「湘州の南、潭州の北」という言葉で表現しているのである。

真の自己の本体である脳(=一顆明珠)の性質(遠隔相互作用)については臨済も「臨済録」示衆で述べている。

原文⑩

「玄砂曰、知、汝向黒山鬼窟裏作活計」。

しるべし、日面月面は往古よりいまだ不換なり。

日面は日面とともに共出す、月面は月面とともに共出するゆへに、

<若六月道正是時、不可道我姓熱>也。

しかあればすなはち、この明珠の有如無始は無端なり。

尽十方世界是一顆明珠なり。両顆三顆といはず。

全身これ一隻の正法眼なり、全身これ真実体なり、

全身これ一句なり、全身これ光明なり、全身これ全心なり。

全身のとき全身の圭礙なし。円陀々地なり、転轆々なり。

明珠の功徳かくのごとく見成なるゆゑに、

いまの見色聞声の観音弥勒あり、現身説法の古仏新仏あり。

注:

日面月面:日面仏、月面仏

(碧巌録3則を参照)。

<若六月道正是時、不可道我姓熱>也。:暑い時節の6月は時節の1つであって、

暑い時節であるからといって私の姓(本性)は熱であるとは言えないようなものだ。

明珠の有如無始は無端なり:明珠の始まりがいつであるかは求めようがない。

両顆三顆といはず。:二顆(つぶ)とも三顆(つぶ)とも言いません。

全身のとき全身の圭礙なし。:全身である時、全身であることが邪魔にならない。

円陀々地なり:まるまるとどこにも角がない。

転轆々(てんろくろく):車がスムーズに回転するさま。

転轆々(てんろくろく)なり。:転轆々(てんろくろく)とスムーズに回転します。

明珠の功徳かくのごとく見成なるゆゑに:顆の明珠の功徳はこのように完全に実現しているが故に。

いまの見色聞声の観音弥勒あり:今、物を見、声を聞く観音菩薩や弥勒菩薩の働きがあり、

現身説法の古仏新仏あり。:身を表わして法を説く古仏や新仏の働きがあるのです。

現代語訳

師は言った、「分かったぞ、お前は未だ迷いの世界に落ち込んで暮しているな」。

分かるでしょう、日面仏は日面仏、月面仏は昔から月面仏であり、

入れ替わることはありません。

。日面仏は日面仏とともに出るのです。

(碧巌録3則を参照)。

如何に暑いと言っても6月は6月なのです。

6月はあくまで一年の時節(12ヶ月)の1つであって、

いかに暑い時節であるからといって、

「6月の姓(本性)は熱である」とは言えないようなものです。

そうですから、この明珠の始まりがいつであるかは求めようがありません。

つまり、「尽十方世界是一顆明珠なり」というしかないのです。

二顆(つぶ)とも三顆(つぶ)とも言いません。

一顆の明珠の全身が一つの正法眼なのです。

一顆の明珠の全身が真実体で、全身が真実を表現する一句です。

一顆の明珠の全身が光明で、全身が心の全体です。

全身である時、全身であることが邪魔にならないし、

まるまるとどこにも角がなく、

転轆々(てんろくろく)とスムーズに回転しているのです。

一顆の明珠の功徳はこのように完全に実現しているので、

(我々には)今、物を見、声を聞く観音菩薩や弥勒菩薩の働きがあり、

身を表わして法を説く古仏や新仏の働きがあるのです。

解釈とコメント

ここでは一顆の明珠の全身(脳)が「真の自己」の本体で、それは智慧の光を放ち、

車輪がスムーズに回転するように働いていると言っている。

一顆の明珠の全身とは頭蓋骨の中に収まっている脳だけでなく、

全身に張り巡らせられた脳神経系だと解釈しても良いのではないだろうか。

文段の最後のところで、一顆の明珠の功徳は完全に実現しているので、

(我々には)今、物を見、声を聞く観音菩薩や弥勒菩薩の働きができると言っている。

一顆の明珠(健康な脳)の機能のうち、物を見たり、

声を聞く視聴覚の機能を観音菩薩や弥勒菩薩の働きに譬えていることが分かる。

原文⑪

正当恁麼時、あるひは虚空にかかり、衣裏にかかる、

あるひは頷下におさめ、髻中におさむる、みな尽十方世界一顆明珠なり。

ころものうらにかかるを様子とせり、おもてにかけむと道取することなかれ。

髻中頷下にかかれるを様子とせり、髻表頷表に弄せんと擬する事なかれ。

酔酒の時節にたまをあたふる親友あり、親友にはかならずたまをあたふべし、

たまをかけらるる時節、かならず酔酒するなり。

注:

正当恁麼時:この真実の立場に立つ時。まさにそのような時。

虚空にかかり:無価の宝珠が虚空にかかる。

衣裏にかかる:法華経五百弟子品に出る比喩の話。

この話は証道歌にも引用されている。

(「証道歌」6文段を参照)。

1人の貧乏人が富裕な友人と出会って一緒に酒を飲み酔って寝てしまった。

富裕な友人は急な用事のため長途の旅に出ることになっていた。

彼は、貧しい友人が旅行中に困らないようにと寝ているうちに

その着物の裏に無価の宝珠を縫い付けておいた。

貧乏な友人はそのことを知らず、

目がさめてからまた、衣食のため苦労を続けた。

後に富裕な友人と再会し、始めて着物の裏に

無価の宝珠があったことを知らされる。

富裕な友人を釈尊に喩え、

無価の宝珠を我々が本来具える仏性に喩えた話。

驪竜(りりょう):黒色の竜(荘子)。

驪竜頷下(がんか)の珠(たま):黒色の竜のあごの下にある珠。

危険を冒さなくては手に入れることのできない貴重なもののたとえ(荘子)。

頷下におさめ:「それ千金の珠はリ竜の顎下にあり(荘子)」よりの引用。

髻中におさむる:転輪聖王は、諸国を従えるのに功のあった軍人に多くの財宝を与えても、

髻(もとどり)中の明珠だけは与えないという(法華経、安楽行品)。

現代語訳

この真実の立場に立つ時、あるいは「虚空にかかる」と言われ、

あるいは「衣裏に縫い付けられている」と言われ、

あるいは「リ竜の頷の下にある」と言われ、

あるいは「転輪聖王の髻の中にある」と言われる珠は、

みなこの「尽十方世界一顆明珠」のことを指しているのです。

この珠は衣の裏(目に見えないところ)に縫い付けられています。

衣の表に縫い付けられていると考えてはなりません。

また髻中にあったり、頷下にある(秘蔵されている)のであって、

決して、髻の表や頷の表にあると思ってはなりません。

酔酒の時節に珠をくれた親友がいたのです。

親友(ブッダ)は必ず珠を与えてくれるのです。

珠をくれた時には、かならず酔酒して酔っているのです。

解釈とコメント

ここでは一顆明珠がごういうものでどこにあるのかについて、

根拠となる経典(法華経)の比喩や(荘子)に出て来る「驪竜頷下の珠」

などの説話を引用している。

「一顆の明珠」とは我々が本来具有している仏性(健康な脳)を示唆している。

道元はこのあたりは饒舌とも言えるほどいろいろと説明しているが、

「一顆の明珠」の正体は結局はっきりしない。

道元が生きた鎌倉時代には、

真の自己に対する脳科学的知見が無いから仕方がないことであろう。

原文⑫

既是恁麼は、尽十方界にてある一顆明珠なり。

しかあればすなはち、転不転のおもてをかへゆくににたれども、

すなはち明珠なり。

まさにたまはかくありけるとしる、すなはちこれ明珠なり。

明珠はかくのごとくきこゆる声色あり。

得恁麼なるには、われは明珠にはあらじとたどらるるは、

たまにはあらじとうたがはざるべきなり。

たどりうたがひ、取舍する作無作も、ただしばらく小量の見なり。

さらに小量に相似ならしむるのみなり。

注:

既是恁麼は:既にこの通りの真実としてあることは。

転不転のおもてをかへゆくににたれども:この珠が転がったり止まったりし

て色々な面を変えて動いて行くのに似ていますが。

まさにたまはかくありけるとしる:珠はまさにこのようなものであったのかと知る。

得恁麼なるには、:既にこのような真実であるからには。

取舍:取捨。

作無作:したりしなかったりすること。

現代語訳

既にこの通りの真実としてあることは、尽十方界である一顆明珠です。

そうですから、この珠は転がったり止まったりして色々な面を変えて動いて行くのに似ていますが、

そうであるからこそ、珠はまさにこのようなものであったのかと知ることができるのです。

すなわちこれが明珠そのものです。

明珠にはこのように聞こえたり見える声色があります。

既にこのような真実であるからには、

自分などは明珠のような立派な悟りの存在ではないだろうと自信がなく思案するかも知れません。

しかし、そのように明珠ではないと疑ってはなりません。

思案にくれ、疑い、あれを取り、これを捨てようと分別を働かせるのも、

ただ当面の小さい料簡で見たようなものです。

たとえ、小さなつまらないものに見えようとも、それは一顆の明珠の真の姿ではありません。

解釈とコメント

尽十方界に広がりをもつ一顆明珠はあたかも珠が転がったり止まったりして、

色々な面を変えて動いて行く玉のようである。

また、この明珠は、このように聞こえたり見える性質(聴覚と視覚の能力)も持っている。

しかし、自分などはこの明珠のような立派な悟りの存在ではない

だろうと自信がなく卑下したり疑う必要はないのだ。

思案にくれ、疑い、あれを取り、これを捨てようと分別を働かせるは、

ただ当面の小さい料簡で見たようなものである。

たとえ、小さなつまらないものだと見えても、

それは一顆の明珠の真の姿ではないと言っている。

原文⑬

愛せざらんや、明珠かくのごとくの彩光(さいこう)きはまりなきなり。

彩々光々(さいさいこうこう)の片々条々(へんぺんじようじよう)は、

尽十方界の功徳なり。たれかこれを簒奪(さんだつ)せん。

行市(あんし)にせん(=瓦)をなぐる人あらず。

六道の因果に不落有落(ふらくうらく)をわづらふことなかれ。

不昧(ふまい)本来の頭正尾正(とうしんびしん)なる、

明珠は面目なり、明珠は眼晴なり。

注:

彩々光々(さいさいこうこう)の片々条々(へんぺんじようじよう)は:彩(いろどり)の一つ一つ、

その光明の一条一条は。

簒奪(さんだつ):無理やり奪い取ること。

頭正尾正(とうしんびしん):始めも正しく終わりも正しいこと。

眼晴:めのたま。

明珠は面目なり、明珠は眼晴なり。:明珠は自己の面目(真の自己)であり、

我々の正体が一顆の明珠である。

現代語訳

大切にしたいと思わざるにはおられません。

我々に具わる明珠(仏性)はこのように彩光が極まりないのです。

その彩(いろどり)の一つ一つ、その光明の一条一条は尽十方世界の功徳なのです。

誰がこれを無理やり奪い取ることができるでしょうか?

市場で珠だけ取って瓦を投げ捨てるような無分別なことをする人はいません。

六道の因果に落ちるとか落ちないとかを思い患う必要はありません。

本来の面目である明珠は昧(くら)まされることはありません。

(「無門関」第2則を参照)。

明珠は自己の面目(真の自己)であり、我々の正体が一顆の明珠なのです。

このことが分かったらこの明珠を大切にせずにはおれないではありませんか。

解釈とコメント

我々に具わる明珠(仏性=健康な脳)はこのように彩光が極まりない。

その彩(いろどり)の一つ一つ、その光明の一条一条は尽十方世界の功徳を表していると言っている。

誰も明珠(仏性=脳)を無理やり奪い取ることができない。

本来の面目である明珠は昧(くら)まされることはないので、

六道の因果に落ちるとか落ちないとかを思い患う必要もないのだ。

(「無門関」第2則を参照)。

明珠は自己の面目(=真の自己)であり、我々の正体が一顆の明珠である。

このことが分かったら、

一顆の明珠を大切にして、坐禅に励むことで、

全脳(=上層脳+下層脳)を健康にして、その彩光を輝かせるしかない。

(「禅と脳科学」を参照)。

原文⑭

しかあれども、われもなんじも、いかなるかこれ明珠、

いかなるかこれ明珠にあらざるとしらざる百思百不思は、

明々の草料をむすびきたれども、玄沙の法道によりて、

明珠なりける身心のようすをもききしり、あきらめつれば、

心これわたくしにあらず、起滅をたれとしてか明珠なり、

明珠にあらざると取舎(しゅしや)にわづらはん。

たとひたどりわづらふとも、明珠にあらぬにあらず、

明珠にあらぬがありて、おこさせける行にも念にも、

にてはあらざれば、ただまさに、黒山鬼窟の進歩退歩、これ一顆明珠なるのみなり。

注:

百思百不思:様々に思うのも又思わないのも

明々の草料をむすびきたれども:ホウ居士の言葉「明明百草頭、明明祖師意」からの引用。

眼前に展開する森羅万象は仏法の真理のあらわれ(祖師意)ですが。

明明:はっきりとした。

祖師意:森羅万象。

祖師意:仏法の真理。

「明明百草頭、明明祖師意」:眼前に展開する森羅万象は仏法の真理のあらわれ(祖師意)である。

これは道元の「現成公案」に似た考え方である。

黒山鬼窟:黒山の鬼のすみか。迷いの生活。

法道:法の言葉。

起滅:こころ(思念)の起滅。

取舎(しゅしや)にわづらはん:取捨選択して心をわずらわせる必要はないのです。

現代語訳

そうではありますが、私もあなたも明珠とは何か、

どのようなものが明珠ではないのかと考える様々な思いは仏法の真理の現れ、

即ち明明たる祖師意でないのではないかと思い悩んできました。

しかし、この玄砂の言葉によって、

自分の身心も明珠であると聞き知りはっきりさせることができたのです。

そのため、心は私ではないのではないかとか、

思念が起滅する時にも、

「これは誰のことだ、これが明珠だ、これは明珠でないのではないか」

と取捨選択して心をわずらわせる必要はないのです。

たとえ、思案にくれたり、心を煩わせたりするのも明珠の働きでないものはありません。

明珠でないないものが起こさせている行でも念でもないのです。

まさに、黒山の鬼のすみかでの一進1退の迷いの生活が一顆の明珠の働きそのものなのです。

解釈とコメント

「明珠とは何か、何が明珠ではないのかと考える様々な思いは仏法の真理の現れ、

即ち明明たる祖師意でないのではないか」

と我々は思い悩んできた。

しかし、この玄砂の言葉によって、自分の身心も明珠であると

はっきりさせることができた。

そのため、心は私ではないのではないかとか、思念が起滅する時にも、

「これは誰のことだ、これが明珠だ、これは明珠でないのではないか」と思い煩う必要はないのだ。

たとえ、思案にくれたり、心を煩わせたりするのも明珠の働きそのものである。

黒山の鬼のすみかのような所で送っている我々の一進1退の迷いの生活が

一顆の明珠の働きそのものだと言っている。

要するに、

我々の迷いの生活が一顆の明珠(=真の自己=脳神経系)の働きそのものだ

と言っていることが分かる。

原文⑮

正法眼蔵一顆明珠第七

爾時嘉禎四年四月十八日(西暦1238年旧暦4月18日)

雍州宇治縣観音導利興聖宝林寺にて示衆

寛元元年癸卯閏七月廿三日書写越衆吉田郡志比庄吉峰寺院主房侍者比丘懐弉

注:

嘉禎四年四月十八日:西暦1238年4月18日(この時、道元38才)。

雍州宇治縣:京都府宇治市。

観音導利興聖宝林寺:興聖寺(京都府宇治市宇治山田27)。

道元禅師が京都に建立した興聖寺の詳細な名称。

元々は観音導利院であったとされるが、中国径山の興聖万寿寺や、

六祖慧能が住した宝林寺などの影響を受けて、このように改称したとされる。

観音導利興聖宝林寺にて示衆: 興聖寺にて多くの修行僧に対して示す。

寛元元年癸卯閏七月廿三日:西暦1243年閏7月23日

越衆吉田郡志比庄:福井県吉田郡永平寺町志比

吉峰寺:道元が開山した寺(住所:永平寺町吉峰35-13-2)。

道元が永平寺に移るまで布教に努めた寺院。

そびえ立つ老杉の巨木に囲まれ、ひっそりとたたずむ本堂。

他に、法堂や観音堂、開山堂などがある。

吉峰寺院主房侍者比丘懐弉:吉峰寺院主房侍者比丘懐弉

現代語訳

正法眼蔵一顆明珠第七

西暦1238年旧暦4月18日

興聖寺(京都府宇治市宇治山田)に於ける道元禅師の示衆。

西暦1243年閏7月23日吉峰寺(住所:永平寺町吉峰)において院主房侍者比丘

である懐弉が書写した。

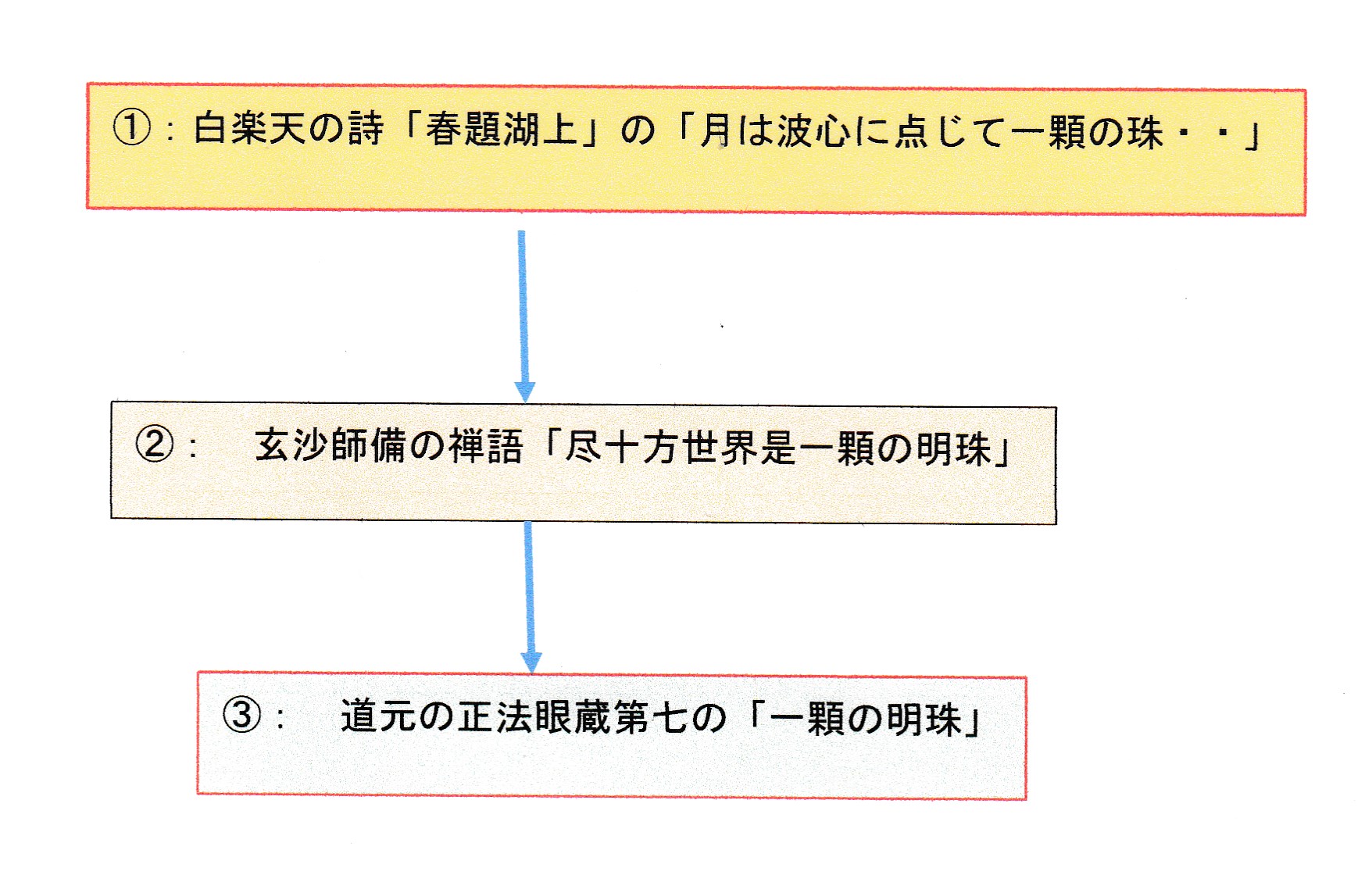

著書「日本仏教思想の源流」において、有名な仏教学者である山折哲雄氏は

正法眼蔵第七の「一顆の明珠」という言葉の由来はどこにあるかについて

「珠」という論題で論じておられる。

山折哲雄氏は「一顆の明珠」という言葉は勿論玄沙師備(835~908)の

有名な言葉「尽十方世界是一顆の明珠」

に由来することに触れた後に、

玄沙師備の「一顆の明珠」という美しいイメージは一体どういうところから

出て来たのだろうかという問題意識の下に論じておられる。

それを明らかにできれば、道元の「一顆の明珠」のイメージの源流が明らかになるからである。

研究の結果、山折氏は中唐の詩人白楽天(白居易、772~846)に

「春題湖上」という詩があることを発見した。

「春題湖上」という詩は

湖上春来れば画図に似たり

乱峰囲繞して千重の翠

月は波心に点じて一顆の珠

碧絨毯の線頭は早稲を抽き

青羅の裙帯は新蒲を展ぶ

未だ能わず杭州を抛ち得て去るを

一半拘留するは是れ此の湖

である。

この詩の第3句に「月は波心に点じて一顆の珠・・・(月点波心点一顆の珠・・・)」が見られる。

山折氏の結論は玄沙師備の「一顆の明珠」というイメージは

この詩の第3句

「月は波心に点じて一顆の珠・・・(月点波心点一顆の珠・・・)」に

由来するだろうというものである。

「月は波心に点じて一顆の珠・・・(月点波心点一顆の珠・・・)」は

「月が湖水のなかに影を点じて、それはあたかも一顆の真珠のようだ」

という意味である。

山折氏は、玄沙師備は白楽天のこの詩を既に読んで知っていたに違いないと推測される。

若い時、玄沙師備は白楽天の「春題湖上」という詩を読み感銘を受けた。

「春題湖上」という詩が彼の記憶の中にあったため

「一顆の明珠」という言葉のイメージを思いついたのではないかという推測である。

この説では玄沙師備は若い時、白楽天の「春題湖上」という詩を読んだ。

その詩の中の一句「月は波心に点じて一顆の珠・・・(月点波心点一顆の珠・・・)」

が記憶に残り玄沙師備の有名な言葉 「尽十方世界是一顆の明珠」が生れたということになる。

玄沙師備の言葉「尽十方世界是一顆の明珠」は

道元が修行した当時の中国(宋)で既に有名であった。

中国(宋)で禅を修行した道元は「尽十方世界是一顆の明珠」という

玄沙師備の有名な言葉を学んでいたから正法眼蔵第七の「一顆の明珠」

という題名が生まれたという説になる。

山折説をまとめると、次の図6のようになる。

図6 山折説による「一顆の明珠」の由来

図5に示したように、 山折説によると、

「白楽天の詩「春題湖上」→「玄沙師備の言葉「尽十方世界是一顆の明珠」

→ 道元の正法眼蔵第七の「一顆の明珠」

という経緯となる。

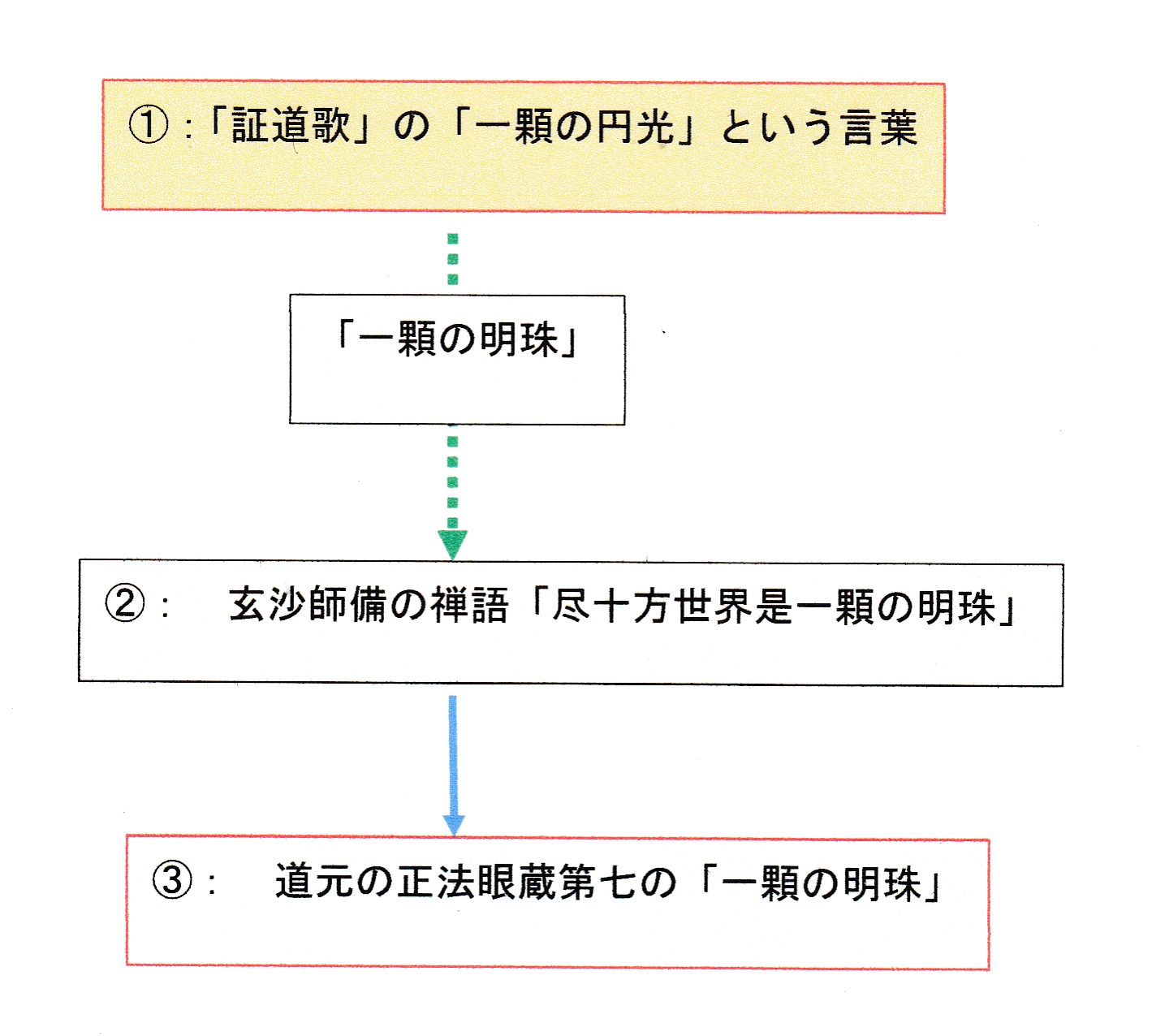

これに対し、このファイルの原文③の注で述べたように、

筆者の説は次のようである。

(原文③の注を参照)。

永嘉真覚(ようかしんかく)(665~713)の著書「証道歌」に

「一顆の円光」という言葉が見られる。

円光とは智慧の光を意味している。

「円光」を「明珠」に置き換えると「一顆の明珠」という言葉になる。

筆者の説をまとめると、次の図7のようになる。

図7 筆者の説による「一顆の明珠」の由来

図7に示したように筆者の説では、「証道歌」の「一顆の円光」という言葉

→「玄沙師備の言葉「尽十方世界是一顆の明珠」

→ 道元の正法眼蔵第七の「一顆の明珠」

という経緯となる。

筆者は、玄沙師備は中国の禅界で有名な「証道歌」を読みよく知っていたと考える。

玄沙師備は、自己の禅経験をぴったりと表現するに当たり、

「証道歌」の「一顆の円光」という言葉 を「一顆の明珠」に変えて、

「自己本来の面目(真の自己=健康な脳)」を「尽十方世界是一顆の明珠」

と比喩的に表現したと考えるのである。

山折哲雄氏は「「一顆の明珠」という短編に道元の詩心が円熟して

不思議に調和した世界を形づくっている。」

と述べておられているように、

「一顆の明珠」という短編を一個の文学作品と見て、文学の視点から論じられている。

これに対し、筆者は玄沙師備の言葉「尽十方世界是一顆の明珠」は

玄沙師備の禅経験を適切に表現する際に比喩的に用いた言葉であると考えている。

道元も玄沙師備の「尽十方世界是一顆の明珠」という言葉を

自己の禅経験に基づいて選択し論じていると考えている。

禅寺で坐禅をしたり、老師に参禅独参して問答をした人は分かると思うが、

禅では公案などの禅語を詩や文学の視点から論じることはない。

禅において公案などの禅語を詩や文学の視点から論じたりすると、

「禅は詩や文学ではない!」

「貴方は何を勘違いしているのだ!」

と老師(師家)は貴方をどなりつけるのが落ちであろう。

30才の時玄沙師備は雪峰山に入り、、雪峰義存に弟子入りして、

昼夜を問わずに参禅修行に励んだ。

彼は、雪峰義存の指導の下で、<己事究明の禅修行>に励んだはずである。

このような玄沙師備には白楽天の詩「春題湖上」を読むような余裕はなかったと考えられる。

以上の理由より、筆者は白楽天の詩「春題湖上」が玄沙師備に影響を与え、

「尽十方世界是一顆の明珠」という言葉が生まれたとは考えられないのである。

このように、高名な仏教学者山折哲雄氏と筆者の考えは大きく違う。

筆者はこのファイルの小論で高名な仏教学者山折哲雄氏に論争を挑んでいることになるが、

読者はどう考えられるだろうか?

参考文献:山折哲雄著、講談社、講談社学術文庫「日本仏教思想の源流」p.168、1987年。

その後、「伝灯録」に洞山良价(807~869)と師雲巌曇晟(782~841)

の次のような会話が記されていることが分かった。

師(洞山良价)、雲厳に問う、「某甲、余習有って未だ尽きず。」

巌曰く、「汝、曾て甚麼をか作し来たる?」

師曰く、「聖諦も亦た為さず。」

巌曰く、「還って歓喜すや也た未だしや?」

師曰く、「歓喜は則ち無きにはあらず。糞掃堆頭に一顆の明珠を拾い得たるが如し。」

この会話を現代語に訳すると以下のようになる。

師(洞山良价)は雲厳に問うた、

「私には未だ煩悩が残って、拭い去られていません(どうしたら良いでしょうか?)。」

雲巌は言った、

「お前は今まで一体何をして来たのか?」

師は言った、

「私は特に聖なる悟りを求めたりはしなかったのです。」

雲巌は言った、

「今まで見性して、歓喜したような体験はなかったのか?」

師は言った、

「歓喜した体験がなかった訳ではありませんが、

それはただ糞溜の中から「一顆の明珠」を拾ったようなものです。」

上記の洞山良价と雲巌曇晟のちょっとかみあわない会話(最後部)の中に

「一顆の明珠」という言葉が出ている。

洞山良价と雲巌曇晟は共に曹洞宗の初期の系譜上の禅師である。

洞山良价は弟子曹山本寂(840~901)と共に、曹洞宗の開祖である。

雲巌曇晟は洞山良价の師である。道元はこの会話を「伝灯録」を読んで良く知っていた

と考えても不思議ではない。

正法眼蔵第七の「一顆の明珠」という題名の由来はここにあるのではないだろうか?

参考文献など

1.道元著 水野弥穂子校註、岩波書店、岩波文庫、1992年

2.玉城康四郎編集、筑摩書房、日本の思想2 道元集 1969年

3.大谷哲夫訳注:講談社学術文庫、道元「永平広録・頌古」2007年

4.西嶋和夫訳著、仏教社、現代語訳正法眼蔵第一巻 1981年