���c�N�w�͓��{�̓N�w���\���鏉�̓Ƒn�I�N�w�ł���A�吳���珺�a�����ɂ����đ傫�Ȕ������ĂB

�P�X�P�P�N�A���c�����Y�͎���̎Q�T�̌������ƂɁA������w�P�̌����x�\�����B

���c�͂��ׂĂ̑Η��A������I�ɐ��������E�q�����ȑO�̒��ړI�o�����u�����o���v�ƌĂB

���c�͂��̂悤�Ȏ�q����́u�����o���v���o���̍ŏ��Ȃ���̂��ƍl��������ł���B

�������A���c�����Y�͂����ɂƂǂ܂�Ȃ������B

���c���A�����o�������݂ƍl���A��������s��ȑ��ݘ_��W�J�����̂ł���B

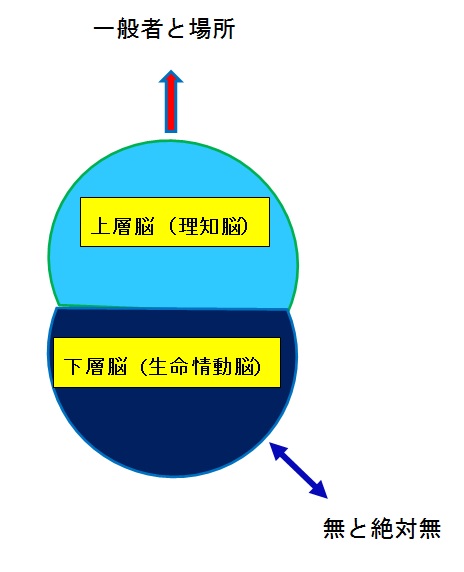

���c�́u�����o���v�̊�b�ƂȂ鍪�{��������Ζ����ƍl�����B

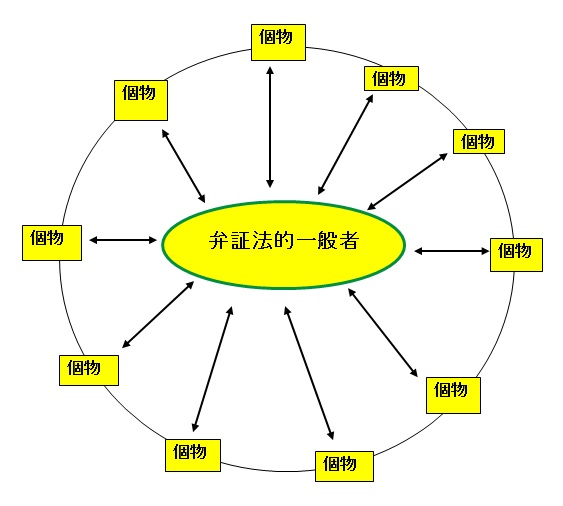

�����āA��Ζ��������鑶�݁i���j������u���̏ꏊ�v�����݂̍���Ƃ��Ắu�ُؖ@�I��ʎ��v���Ƒ������̂ł���B

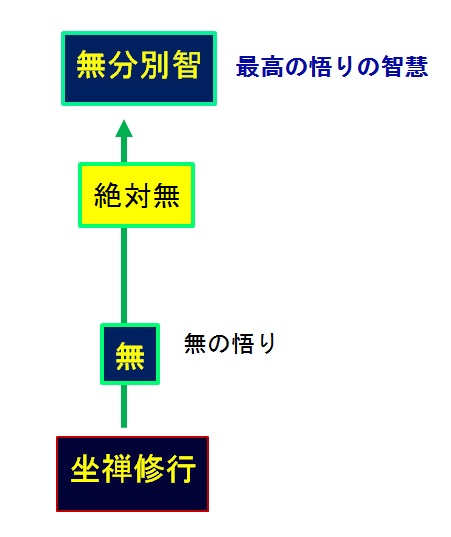

���̘_������b�ɁA���I�_���ɑ���q��I�_���A�L�ُؖ̕@�ɑ����Ζ��ُؖ̕@�Ȃǂ�ʂ��āA������u��Ζ����I���ȓ����v�ُؖ̕@���\�z�����B

���c�͂���ɂ���Ĉ��̌n�I�ɐ������悤�Ƃ����̂ł���B

���c�N�w�́u���v������Ƃ��铌�m�I���T�I�������N�w�ƌ�����B

����͏]���̐��m�N�w���������I�ɕ�ł���Ƃ��錩��������B

�ŋ߁A���{�̓N�w�����ڂ���Ă���B

�Ñ�M���V����L���X�g���̉e�������������{�̓N�w�Ƀq���g������ƍl�����Ă��邽�߂炵���B

�����ł͐��c�����Y�̎v�z�ɂ��ē��ɍ����I�i���ɔ]�Ȋw�I�j�ȑT�̗��ꂩ�炻�̍����I���������݂����B

�}�P ���c�����Y�i�P�W�V�O�`�P�X�S�T�j

���c�����Y���Ⴂ���T�ɋ������������T�ɏW�����Ă������Ƃ͂悭�m���Ă���B

�ނ͖����O�\��N�i�Q�W�j�����\�N�Ԃɂ킽���āA���T�ɏW�����������߂������B

���̎����̐��c�̓��L�ɂ́A�����������������T�̋L�����o�Ă���B

�Ƃɂ�����������T�����Ă���B�����Đߖڂ��ƂɘV�t�ɎQ�T���Ă���B

���c�����Y�̋��m���́u���S�v�ł���B

����͎Q�T��������s�x�O�̉痴�R�̐��T�t�i��区���A���s����������Ɖ��T�t�̖@�k�j����^����ꂽ���̂������B

���F

����s�x�O�̉痴�R�F����s�̉K�C�R�i������܁A�W���P�S�P���j�̕ʖ��B�@

�u���S���v�Ɛ��c�F�u���S���v�͉K�C�R�̎R�[�ɂ��������T�t

�i���ƍ����Z�E�A��区���j�̑����ł���

����s�̎l�����������Ă������ɐ��c�����Y�͖��N�ԁu���S���v�ɗ���

���T�t�Ɏt�����Q�T���Ă����B

���݂͂��������͎c���Ă��炸�A�Β��������Ă���B

�}�Q ����s�ɂ���K�C�R�́u���S���v�Ւn�ɗ��u���c�����Y�搶���Ձv

�ƒ��荞�܂ꂽ�Β�

�}�R �u���S���Ձv�ɂ���ē���

�����鍑��w�N�w�ȂŊw��ł������ɂ́A

���q�~�o���̍��k�^��V�t�i�P�W�P�U�`�P�W�X�Q�j�ɓ���Q�T���Ă������c�͐e�F��ؑ�قƂƂ��ɂ����Ί��q�̉~�o����K�ˎQ�T���Ă����B

�����R�U�N���s�哿���R���̌ǖH���̍L�B�V�t�ɎQ�T���Ă������c�͂W���R���u��B�����v�̌��āi����֑�ꑥ�j�߂����̂ł���B

�i�u����ցv��ꑥ���Q���j�B

���̎��ɐ��c�̐ϔN�̓w�͎͂������̂ł���B

���c�̓N�w�I������u�P�̌����v�́A�����������T�C�s�̌��ʐ��܂ꂽ�ƌ����邾�낤�B

�������A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA�����ɂ͑T�ɂ��Ă̌��y�͑S���Ƃ����قǂȂ��B

����ɂ͉������R�����邾�낤�Ɛ��c�w�҂����͑F�����Ă����B

���̗��R�Ƃ��Ĉȉ��̂悤�Ȃ��Ƃ��l������B

�N�w�́A������������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B

����ɑ��āA�T�́u���̖{�����Ő������邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�Ƃ��闧��i�s�������j�ɗ��B

�i�T�̎v�z�u�B���̎l����v���Q�Ɓ@�j�B

�T�͎���̌��E����������̂ŁA���l�ɐ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ�������ɗ��̂ł���B

�����ł���悤�Ȃ��̂́A�T�ł͂Ȃ��̂ł���B

�T�͓��팾��ł͐����ł��Ȃ��s�������̐��E��̌����邱�ƂŎ������邱�Ƃ���ڎw���Ă���̂ł���B

�ȏ�̎���ɂ��A�����ł��Ȃ��T���A���������ƂƂ���N�w�̏�Ŏ��グ�邱�Ƃ́A�ӂ��킵���Ȃ��B

���邢�͑T�͌ÏL�����m�I�`���ɂ����̂ł���A�ߑ�I���m�N�w�̏�Ŏ��グ��ƌ������鋰�ꂪ����B

���c�͂��̂悤�ɍl���đT�ւ̌��y��������ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

����������͕\�ʓI���R�ł���B

���ʂ���Ɍ���A�u�P�̌����v�ɂ͐��c�̑T�̌�����������Ă���ƍl����̂��Ó��ł���B

���c�w�҂̑��������̂悤�Ɏ~�߂Ă���B

�ł́A���c�͂ǂ̂悤�Ȍ`�Ŏ���̑T�̌���N�w�̒��ɐ������Ă���̂��낤���B

�T�ɂ��č����I�i���ɔ]�Ȋw�I�j�ϓ_���猤�����Ă���M�҂̍l�����ȉ��ŏq�ׂ����B

�i�g�o�u�T�ƌ��v���Q�Ɓ@�j�B

���c�����Y�ɂ�����A�T�̌��̓N�w�ւ̉e���̍����A�M�҂͓���グ�����B

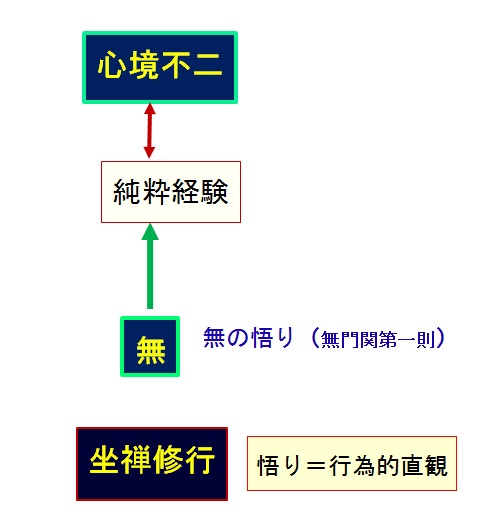

��͐��c�N�w�̏����̃L�[���[�h�ƂȂ����u�����o���v�A

������́u���v��u��Ζ��v�Ƃ������c�Ɠ��̎v�l��T�O�ł���B �@

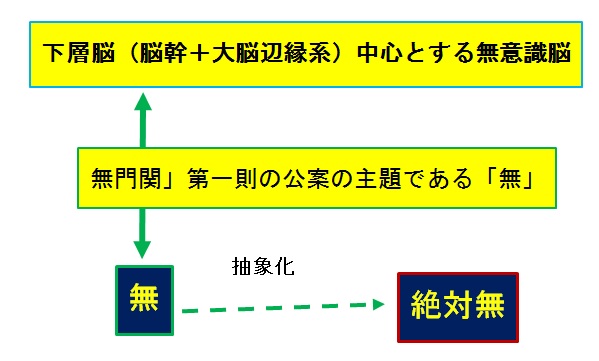

�哿���ǖH���̍L�B�V�t�ɎQ�T���Ă������c�͖����R�U�N�i�P�X�O�R�N�j�u��B�����v�̌��āi����֑�ꑥ�j�Ɏ��g�݁A���߂����B

���̎��L�B�V�t�͐��c�N�Ɍ������������̂ł���B �@

���c�����g�u����ցv��ꑥ�͎Q�T�C�s�ɂ���Đ^�̎��ȁi���������j�ɋC�t�����߂̌��Ăł���B

�i�u����ցv��ꑥ���Q���j�B

�M�҂ɂ��T�̔]�Ȋw�I�����ɂ��A�^�̎��ȁi���������j�͉��w���ӎ��]�𒆐S�Ƃ���]�̐��E�ł���B

�u����ցv��ꑥ�ɐ������u���v�͉��w���ӎ��]�𒆐S�Ƃ���]�F�����w���Ă���B�@

�i�T�̍��{�����Ɖ��p���Q���j�B

�i�u����ցv��ꑥ���Q���j�B

���c�N�w�̃L�[���[�h�ł���u���v��u��Ζ��v��

���w���ӎ��]��u���v�̌����̌��Ɛ[���W������ƍl���邱�Ƃ��ł���B�@

���c�����Y�́u�����o���v�̊T�O�́A�ʗ������T�O�ł͂Ȃ��A������̓N�w�҂����Ɩ��ӎ������L�������̂ł������B

����́A�E�B���A���E�W�F�[���Y�̏����o���̊T�O��A�����E�x���N�\���̒��ς̊T�O�Ƌ��ʂ��镔���������B

�������A�S���������ƌ����ƁA�قȂ�Ƃ���̂ق��������B

���̈Ⴂ�́A���c�̎Q�T�̌��ɗR������ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�F�[���Y��x���N�\���ɂ����ẮA�����o���Ⓖ�ς́A�l�Ԃ̔F���̑�ꎟ�I�f�ނł���A���ׂĂ̌o������������n�܂錴�_�̂悤�Ɉʒu�Â����Ă���B

�������A����͂����܂ł��f�ނ�[���ł������A������ŁA���e�I�ɂ��n�������̂ƍl�����Ă����B

���̕n�������e�Ƃ���鏃���o���Ⓖ�ς����ƂɁA���c�N�w�ł͖L���Ȃ��̂ւƍ��܂��Ă���B

���c�̌����u�����o���v�͕n��Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���ׂĂ̑��݂̕�ƂȂ�A���ɓ��e�ɕx���̂ł���B

����̓W�F�[���Y��x���N�\���̂悤�ɁA�l�Ԃ̔F����p�ɑ��āA�O�����瓭�������Ă���ΏۓI�ȑ��݂Ȃ̂ł͂Ȃ��A

���ꎩ�g�������I�ɓW�J���āA���E���E���W������L���Ȃ��̂ł���B

����͔F���̑f�ނȂ̂ł͂Ȃ��A���ꎩ�g�����E�ݏo���Ă�����̓I�ȑ��݂ł���B

���ς�o���Ɋւ��鐼�c�̍l�����́A���m�̓`���I�Ȏv�l�@�ł͂Ȃ��A���c�̑T�̌������f����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���c�́u�����o���v���u���ɐF�����A�������߁A��E�q�����O����O�v�Ƃ����悤�Ɍ����Ă���B

�T�ł͎�E�q�����O����O����q�����̏�Ԃ��u�S����@�i�s��j�v�ƌĂ�ł���B

���̎�E�q�����O����O�́u�S����@�v�̏�Ԃɂ����ẮA�Λ����Ă��鐢�E����C�ɑS�̓I�Ɍ����B

�u�S����@�v�͑T�I�Ȍ��Ɛ[���W������B

�@ ���̓���̂ł���i�S����@�̏���j����E�q�ɕ����E�������邱�ƂŁA��X�̔F�����[�܂�̂ł���B

���̌��ʁA���̐��E����C�ɑS�̂Ƃ��Ă������Ƃ������z�i������̂̎v�z�j�́A���m�N�w�̓`���ɂ͂Ȃ��B

������̂̎v�z�͒����Ŗk�v�̒����i�����j���Ƃ��ɋ��������v�z�Ƃ��Ēm����B

�����őT�́u�S����@�i�s��j�v�̋��n�Ɓu�����o���v�ɂ���

�����I�i���ɔ]�Ȋw�I�j����ɗ����čl���悤�B

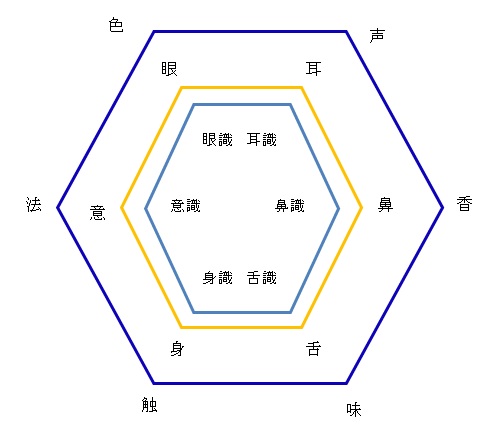

�����ł���A���A�@�A��A�g�A���i������j�̂U���o�튯�i�U���Ƃ������j�Ƃ��̑ΏۂƂ����F�A���A���A���A�G�A�@�̂U���i�Ώہj���l����B

�U�����U���ƐڐG(���ݍ�p)����ƂU����������ƍl����B

�U���Ƃ͊Ꭿ�A�����A�@���A�㎯�A�g���A�ӎ��̂U�������B

�Ȋw�I�ɂ͂U���i�Ώہj�ƂU�������ݍ�p���邱�ƂłU�������܂��ƍl����B

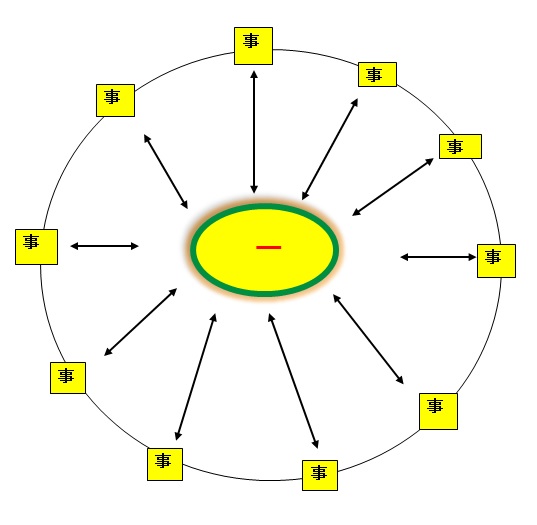

�U���{�U���{�U���͂U���R=�P�W�ƂȂ�̂��P�W�E�ƌ����B

�P�W�E��}������Ɛ}�S�̂悤�ɂȂ�B�@

�}�S �@�P�W�E

�P�W�E�̂����U���ƂU�������킹�����̂P�Q���ƌ����B

���ʉ�X�͊�A���A�@�A��A�g�A�Ӂi������j�̂U���o�튯�ƂU����������]�_�o�n�����Ȃ��ƍl����B

�U���ƂU�������킹���P�Q���܂ł����ȂłU���o�튯�̑ΏۂƂȂ�U���͎��Ȃł͂Ȃ��Ƌ�ʂ���̂ł���B

�u�S����@�i�s��j�v�Ƃ͎��ȂƂ��̊O���i�Ώہj�����ꂵ��ɂȂ邱�Ƃł��邩��A�P�W�E�S�̂����Ȃ��ƍl�������Ƃɑ�������B

���Y��Ď��ȂƂU������̉����������ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�����v�z�́u�����ē��v�A��������A�u���Y�v�A�u�Y���v�̋��n�ɋ߂��ƌ�����B

�}�S�̂P�W�E�ɂ��������S�͔]���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

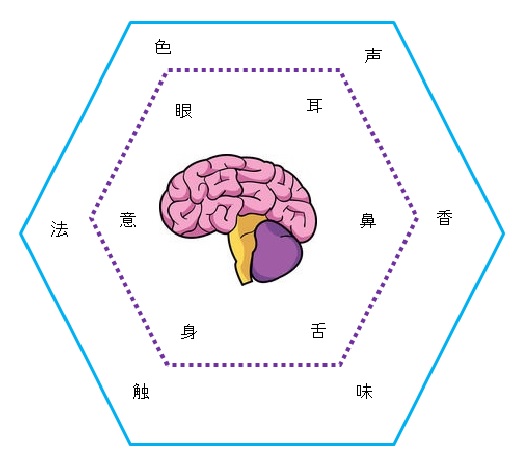

�}�T�͂P�W�E�̒��S���]��u���ĂP�W�E����Ղ��\�����}�ł���B

�}�T �@�P�W�E�̒��S�͔]�ł���

�}�T�ɂ����Ď��F�̓_���̓����i�]�{���o�튯�j���P�Q���ɑ�������B

�}�T�ɂ����āB���F�̓_���̓����i�]�{���o�튯�j����X���펯�I�ɍl���鎩�Ȃł���B

�@�P�Q���̊O�ɂ���U���͎��Ȃ̊O�ɂ��鑼�ҁi�O�E�A�O���j���ƍl����B

����ł́A���́A��X�͂P�Q���܂ł����Ȃł���A�P�Q���̊O�ɂ���U���͑��ҁi�O�E�j�ł���Ƌ�ʁi�F���j����̂��낤���H

����͔]�i���ɗ��m�]�j�̔F����p�ɗR������ƍl���邱�Ƃ��ł���B

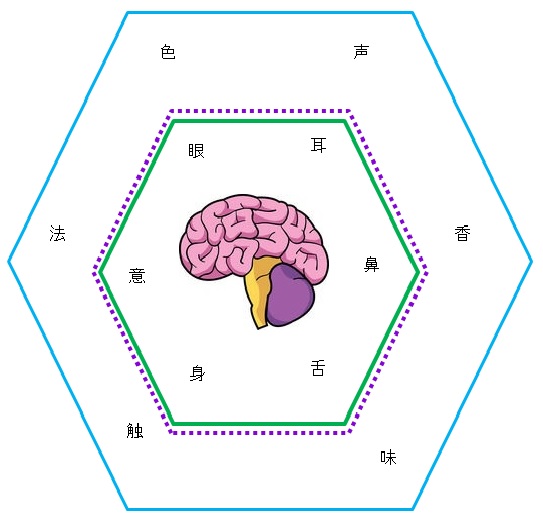

�}�U�ɂ����Ă������Ղ��\������B

�}�U �@�]�͂P�Q���܂ł����Ȃł���ƔF������B

�}�U�ɂ����Ď��F�̓_���̓����ɂ���ΐF�̎����̓������P�Q���ɑ�������B

�]�͗ΐF�̎����̓����i�A�P�Q���j�܂ł����Ȃł���ƍl���A�P�Q���̊O�ɂ���U���͑��ҁi�A�O�E�j�ł���ƍl����B

��X�����ʂ̈ӎ���ԂŌ��������鎞�A��ɏ�w�]�i���m�]�j�̕��ʈӎ��̉e�����ɂ���B

��w�]�Ɖ��w�]�ɂ��Ă�HP�u�T�ƌ��v�́u�T�Ɣ]�Ȋw�v���Q�Ƃ��ꂽ���B

�i�u�T�Ɣ]�Ȋw�v���Q���j�B

��X�͕��ʁA�����L����m���ȂǕ��ʁE���́E����ςȂǕ��ʈӎ��̃t�B���^�[��ʂ��Č��Ă���̂ł���B

�]���P�Q���܂ł����ȂŁA�P�Q���̊O�ɂ���U���͑��҂ł���Ƌ�ʁE�F������̂͂��̂悤�Ȉ��̃t�B���^�[��ʂ��Č��Ă��邽�߂��ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���̂悤�ȕ��ʈӎ��̃t�B���^�[�̂��߁A�]�͂P�Q���܂ł����ȂŁA�P�Q���̊O�ɂ���U���͑��҂ł���Ƌ�ʁi�F���j����ƍl����̂ł���B

���̔]�����ʈӎ��̃t�B���^�[��}�U�ł͎��F�̓_���ŕ\���Ă���B

���T�C�s�ɂ���ĉ��w�]�����������X�g���X�Ȃǂ̔ϔY�������Ȃ�ƁA�]�͐��N�ɂȂ�B

���̎����ʒq�i���m�]�j�̓����ƝG���̂𒆐S�Ƃ��銴��]�̓��������É�����B

�����Ȃ�ƁA�]�͊����o���E�L���Ɋ�Â� ���ʈӎ��̃t�B���^�[�̉e�����ɂ����Ȃ�B

���̎��A�]���t�B���^�[�͏������A�O�E����̏��̓t�B���^�[�Ȃ��ɒ��ڔ]�ɓ����ė���悤�ɂȂ�B

�t�B���^�[���������邱�ƂŁA�]�͂P�Q���̊O�ɂ���U�������Ȃł���ƔF������悤�ɂȂ�B

���ꂪ�S����@�i�s��j�i��������j�̏�Ԃł���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

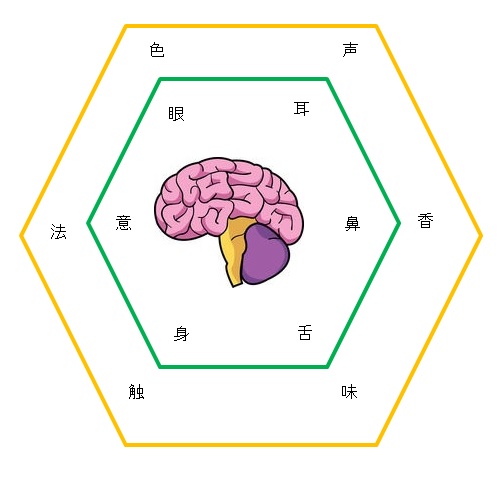

�����S����@�i�s��j�̏�Ԃ�}�V�Ɏ����B

�}�V �S����@�i�s��j�v�̏�Ԃł̓I�����W�F�̐��̓����i�P�W�E�j

�̑S�Ă����Ȃł���B

���̐S����@�i�s��j�̏�Ԃɂ�����o�����u�����o���v�ł���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�Ⴆ�A�����̏��̉����������������l���悤�B

�S����@�i�s��j�̏�Ԃɂ����ẮA�g�S�H�[���h�ƌ����������ڂɔ]�������ė��āg�S�H�[���h�ƌ�������

�O����������Ă��������Ƃ͈قȂ�O�i�����̏��j���ƕ��ʂ��邱�ƂȂ��A�����ƈ�̉����ĕ�������B

����͂��������A�u�������������������ł��邩�̂悤���v�ł���B

���ꂪ�����o���ł���ƍl���邱�Ƃ��ł���B�܂����S�ɉԂ��������ɁA�Ԃ̔������ɉ��Y��Č��Ƃ�Ă��܂����Ƃ�����B

���̎��A�Ԃ������Ƃ͈قȂ�O�����ƍl���邱�ƂȂ��Ԃ̔������ɉ��Y��ĉԂƈ�̉����Č��Ƃ�Ă��܂��B

������u�����o���v���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�u�����o���v�ɂ��Đ��c�́u��X������m��Ƃ������Ƃ́A���Ȃ����ƈ�v����Ƃ����ɂ����Ȃ��B

�Ԃ��������͂��Ȃ킿���Ȃ��ԂƂȂ��ċ���̂ł����v�ƌ����Ă���B

�@�Ԃ����鎄�͓����ɉԂɂȂ��Ă���B

���̂悤�Ȍo�����u�����o���v�ł���A�v�w�ł́u��������v�̋��n�ƌĂ��B

����̐���m���t�Ɓc�R��@���T�t��

�u�[�����T���ł���A�V�n�ƈ�́A�����Ɠ����Ƃ������n�ɂ������v�ƌ����Ă�����B

������̂̋��n�ɂ��Ắu�Ɋޘ^�v��S�O���u���ꊔ�ԁv�@�ɂ����Ď��グ���Ă���B

�i�u�Ɋޘ^�v��S�O���u���ꊔ�ԁv���Q���j�B

�}�V�Ɏ������悤�ɁA�u�S����@�i�s��j�v�̏�Ԃł͂U�����܂ރI�����W�F�̐��̓��������Ȃł���ƔF������悤�ɂȂ�B

�]���āA�u�S����@�i�����o���j�v�Ƃ�

��q�̑Η��������Ȃ邱�Ƃɂ��u���Ȃ̊g���v�ł���

�ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���̎��A

���Ȃ͂P�Q������P�W�E�S�́i�S�F���j�ɍL����̂ł���B

�����͐��@�ᑠ�u���S�����v�̊��ɂ����āu���炩�ɒm��ʁA�S�Ƃ͎R�͑�n�Ȃ�A�������C�Ȃ��B�v

�Ƃ����s�v�c�Ȍ��t���c���Ă���B

�u�S���R�͑�n�ł���A�������C�ł����v�Ƃ͉�X�ɂ͑S���[���ł��Ȃ����Ƃł���B

���̕s�v�c�Ȍ��t�̓C�R��S�i�V�V�P�`�W�T�R�j�ƋR�d��i�W�O�V�`�W�W�R�j�̎����̂悤�ȉ�b�ɗR������B

�t�ł���C�R��S����q�̋R�d��Ɏ��₵���A�u���O����͖��S���ǂ̂悤�ɗ������Ă���̂����H�v

�R�d��͓����Č������A�u�R�͑�n�A�������C�ł��v�B�@

���̉�b����R�́u���S�Ƃ͎R�͑�n�A�������C�ł����B�v�Ɠ����Ă��邱�Ƃ�������B

�i���@�ᑠ�u���S�����v�i��T���i�j���Q���j�B

�R�d��́u���T�C�s�Ŗϑz���ʂ�O��I�ɒD���s�������Ƃœ����閭�S�i�����ӎ��j�Ō���ƐS�͎R�͑�n�A�������C�ƈ�̂ƂȂ��B�v

�Ɓu�S����@�v�̋��n�������Ă���ƌ�����B

�u�S����@�v�̋��n�͊��Ɏ������}�V�ɂ���Đ����ł���B

�u�S����@�v�͑v�w�́u��������v�̎v�z�Ɠ����ł���B

�i�u�S�Ƃ͎R�͑�n�A�������C�ł���v���Q�Ɓ@�j�B

������̂��S����@�̎v�z�Ƌ��n�͑T�����ł͂Ȃ������v�z�i���ɑv�w�j�ŏd�v�ł���B

�C�R��S�ƋR�d��̉�b�ł́u���S�v�Ƃ������t���o�ė��Ă���B

�u���S�v�Ƃ͒P�Ȃ�S�ł͂Ȃ��A���T�C�s��ʂ��Č��N�ɂȂ����]�Ɋ�Â����S����@�̐S�ł��邱�Ƃ�������B

�u�`�S�@�v�v�ɂ����ĉ��@��^�͂��̐S���{������S�v�ƕ\�����Ă���B

�u�S����@�v�̋��n�ɂ���Ƃ��̌o�����u�����o���v���ƌ�����B

�ȏ�̍l�@���琼�c�́u�����o���v�͍��T�C�s�ɂ���Đ��܂�錒�N�ȐS�i�����N�Ȕ]�j�Ɩ��ڂȊW�����邱�Ƃ�������B

���ɍ��T���ɂ͈ӎ����ċz�Ȃǂ̑ΏۂɏW������ɂȂ낤�Ƃ���B

���̈ӎ��̏W���ɂ���Ĉ�ɂȂ�낤�Ƃ����Ƃ��u�����o���v��������Ǝv����B

���c�����Y�́A�E�B���A���E�W�F�[����x���N�\����̒�����`�̗�����Q�l�ɂ��Ȃ���

�A���Ȃ̏����o���i�u�S����@�v�̑T�̌��j�Ɋ�Â��ď����o���̃A�C�f�A���v�������ƍl������B

���c�����Y�́A�E�B���A���E�W�F�[����x���N�\����̒�����`�̗�����Q�l�ɂ��Ȃ���A�����o���̃A�C�f�A��W�J����B�@

���ꂾ���Ȃ�A���c�́A���܂�Ƒn�I�Ȏv�z�Ƃƕ]������Ȃ��������낤�B

���������E�B���A���E�W�F�[����x���N�\����̒�����`�̈������炢�̕]�������炢���Ǝv����B

�������A���c�����Y�͂����ɂƂǂ܂�Ȃ������B

����͐��c���A���Ȃ̏����o���i���u�S����@�v�̑T�̌��j�Ɋ�Â��đs��ȑ��ݘ_��W�J��������ł���B

�����ł͂���Ȑ��c�����Y�̓N�w�Ǝv�z�ɂ��āA�l���Ă݂����B

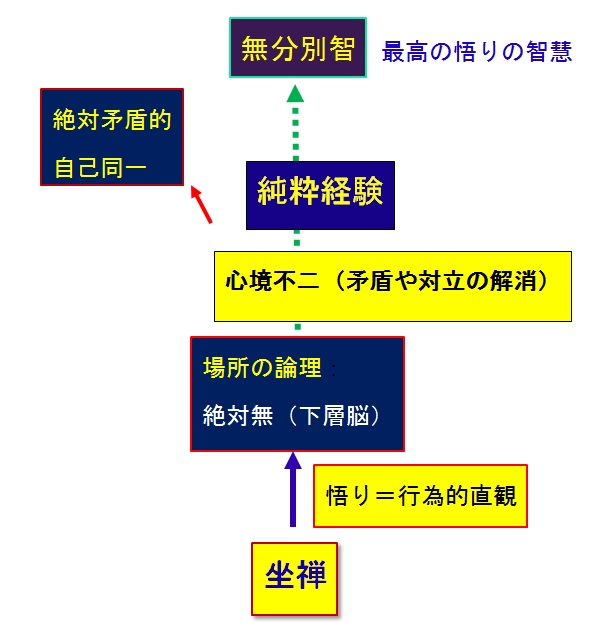

���c�́i�����ȍ~�́j�v�z�̍ł��傫�ȓ����́A��ʎ҂̎��Ȍ���ɂ���Č��y�ь�����Ȃ鐢�E�S�̂�������ƍl���邱�Ƃɂ���B

���f�I��ʎ҂����Ȍ��肷�邱�ƂŎ��R�E���A���o�I��ʎ҂����Ȍ��肷�邱�Ƃňӎ��E���A

�b�m�I��ʎ҂����Ȍ��肷�邱�Ƃʼnb�m�I���E��������ƍl����B

�Ƃ��낪�A�ӔN�̐��c�́A����Ƃ͕ʂɕُؖ@�I��ʎ҂Ƃ������t�𑽗p����悤�ɂȂ�B

����͈�ʎ҂��A���Ƃ̓��I�ȊW�ɂ����đ������T�O�ł���B

����ł́A�u�ُؖ@�I��ʎҁv�Ƃ͂ǂ̂悤�ȊT�O���낤���B

�܂��A�u���v�́u���v�ɑ��邱�ƂŁA�^�́u���v�ł���ƌ������Ƃ��ł���B

�Ȃ��Ȃ�A�B��́u���v�Ƃ������͍̂l�����Ȃ�����ł���B

�����āA�u���v�Ɓu���v���݂ɑ������ɂ́A�u���v�Ɓu���v�Ƃ�}���}��҂�K�v�Ƃ���B

���ꂪ�u�}���M�v�ƌĂ����̂ł���A�u�ُؖ@�I��ʎҁv���Ӗ�����B

���Ƃ́A�P�Ȃ�l�ł͂Ȃ��B����́A�u���v�Ɓu���v�Ɓu�ށv�Ƃ����O�҂��݂Ɍ��肵�����u�l�i�I���ȁv�ł���B

�u�ُؖ@�I��ʎҁv�ƌ��̊W�͎��̐}�W�ŕ\�����Ƃ��ł���B

�}�W �ُؖ@�I��ʎҁv�́u���v�Ɓu���v�Ƃ�}���}��҂ł���B

�}�W�ɂ����āA����͔}���\���Ă���B

���c�����̂悤�ȊT�O��p�����w�i�ɂ́A�l�Ԃɂ��Ă̌������[�܂������Ƃ��l������B

�ȑO�̐��c�́A���o�I��ʎ҂����Ȍ��肷�邱�Ƃňӎ��E��������ƌ����Ă����B

���c�ɂƂ��Čʂ̐l�Ԃ͂��̈ӎ��ʂő�\���ꂽ���ۓI�ȑ��݂ł������B

�Ƃ��낪�����ɐ����Ă���ʎ҂Ƃ��Ă̐l�Ԃ͒��ۓI�ȑ��݂ł͂Ȃ��B

�l�Ԃ́A�������g�̂������A�Љ����j�ɓ���������Љ�I�E���j�I�ȑ��݂ł���B

���̂��Ƃ𐼓c�́A���̂悤�ɕ\�����Ă���B

�u��X�̌l�I���ȂƂ������̂��A�P�Ɍl�I���ȂƂ��čl������̂ł͂Ȃ��A�Љ�I�E���j�I�Ɍ��肹��ꂽ���̂Ƃ��āA�L��ƍl������̂ł����B�v

�i���c�u�ُؓI��ʎ҂Ƃ��Ă̐��E�v�j

���̂悤�ɐ��c���A�l�Ԃ��Љ�I�E���j�I���݂Ƃ��đ����Ȃ������w�i�ɂ́A�}���N�X��`�̉e��������ƍl������B

�ӔN�̐��c�́A��q�i�̌ˍ⏁������̒����������āA�l�ԂƎЉ�Ƃ̊֘A���A�_�C�i�~�b�N�ɑ����悤�ƍl���n�߂��B

�]���̐��m�N�w�̓`���ł́A�l�Ԃ͈ӎ��̒S����Ƃ��đ�������B

�ӎ��̒S����Ƃ��Ă̐l�Ԃ����Ȃ��Ƃ�܂��O�����E�Ƒ��ݍ�p����ƍl�����Ă����B

�܂��ӎ������l������B���̌�Ɍl����芪���O�E�̊����E���������B

���c�͂��̍l���������߂āA�l�ԂƂ͎Љ�I�E���j�I���݂Ƃ��āA�Љ�ɂ���ĉe��������肳�ꂽ���̂��ƍl����悤�ɂȂ����̂ł���B

���c�́u�l�Ƃ������̂��܂������āA���ꂩ�猾�\�Ƃ������̂���������Ƃ����̂ł͂Ȃ��B

�l�Ƃ������̂́A�����鐢�E�̎��ȓ���I����Ƃ��čl��������̂ɉ߂��Ȃ��B

��X�̈ӎ��͂������ĎЉ�I�ӎ�����n�܂�̂ł����v�Əq�ׂĂ���B

�i���c�u�ُؓI��ʎ҂Ƃ��Ă̐��E�v�j

���̂悤�ɐ��c�́A�l�Ԃ̌l�I�ӎ��ƎЉ�I�Ȉӎ��Ƃ����݂ɉe�����A���肵�������N�I�ȊW�ɂ���ƍl���Ă����B

���̂悤�ɍl����ƁA���c�́A�Љ�I�Ȉӎ����x����ُؖ@�I��ʎ҂ƌ������Ǝv����B

���̂悤�Ɍ��ƈ�ʂƂ����݂ɉe�������肵�������N�I�W�𐼓c�́A�ُؖ@�I�Ƃ������t�ŕ\�������ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���c�������u�ُؓI��ʎ��v�́u�Љ�I�ӎ��v��u���E�I�ӎ��v�Ƃł�������

���ۓI�ӎ��̂悤�Ȃ��̂����m��Ȃ��B

���c�́A���ƈ�ʂƂ̊W�ɂ����āA��ʂ̂ق����哱�I�Ȗ������ʂ��ƍl���Ă���B

���c�́A���E���A�ꏊ�Ƃ��Ă̈�ʎ҂����Ȍ��肵�Đ���������̂ƍl���Ă���̂ł���B

�}�W�ɂ����āA���c�͎Љ�I�ӎ��Ƃ��Ắu�ُؖ@�I��ʎҁv�����i�l�̈ӎ��j�ɋ����e�����y�ڂ��ƍl���Ă����ƌ����邾�낤�B

���c�́u�ӎ��Ƃ����̂͊e�l�ɑ�������̂ł͂Ȃ��A���̌��̏ꏊ�łȂ���Ȃ�Ȃ��B

�e�l�̈ӎ��Ƃ������̂͂�����ӎ��ʂ̌ʓI�ɍl����ꂽ���̂ł����v

�Əq�ׂĂ���B

�i���c�u�ُؓI��ʎ҂Ƃ��Ă̐��E�v�j

�M�҂�

���c�̌����u�ӎ��͊e�l�ɑ�������̂ł͂Ȃ��v

�Ƃ����l�����ɂ͎^���ł��Ȃ��B

�M�҂�

�u�ӎ��́A���ǂ̂Ƃ����A�l�̔]�̒��Ő����v

�ƍl���邩��ł���B

���c�͌l�I�ӎ����A�Љ�I�W���I�ӎ����d�����Ă����̂ł���B

���̂悤�ȍl���̂��ƁA���c�́A�ُؓI��ʎ҂Ƌ�̓I�Ȑl�Ԃł�����Ƃ́A���N�I�ȑ��݊W�ɂ��čl�@��i�߂čs���B

���̎��ɂ��A�l�Ԃ���j�I�E�Љ�I���݂Ƃ���}���N�X�̍l�������ӎ����Ă���ƍl������B

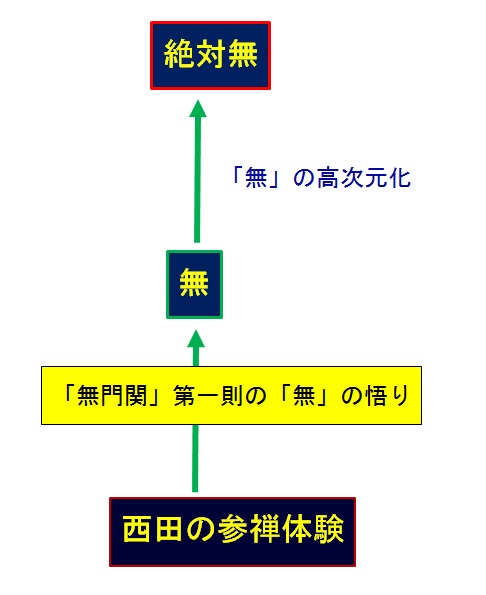

���c�����Y�́A�Q�T�̌��Ɋ�Â��������o���i�u�S����@�v�̑̌��j����o�������ƍl������B

���̖��ӎ����v�z�I�ɐ[�߂邽�߁A���o���o�ďꏊ�̎v�z�ւƕϓ]���čs�����B

�ꏊ�Ƃ́A���ׂĂ̌o���������ɂ����Đ�������ӎ��̕���ł���A��������݂̊�Ղł���B

�ꏊ�͋��ɓI�Ȉ�ʎ҂ƌ����邱�Ƃ����邪�A���c�ɉ����āA�ꏊ�Ƃ́A��ʎ҂Ǝ��Ȃ����肵�Č�������̂ł���B

���������Č�����Ȃ邱�̐��E�̑��ݍ����ƂȂ���̂ł�����B

���̏ꏊ���邢�͈�ʎ҂𐼓c�́u���v�ƌ����A�ꏊ�̒��ł��ł��������̏ꏊ���u��Ζ��v�ƌ������B

�����鑶�݁i���j������ꏊ�Ƃ��Ắu��Ζ��v�́A�Q�T���ɐ��c�����g�u����ցv��ꑥ�̌��Ă̎�肪�u���v�ł���

���Ƃ���e�Ղɐ������邱�Ƃ��ł���B

�i�u����ցv��ꑥ���Q���j�B

�u����ցv��ꑥ�̌��Ă̎��ł���u���v��]�Ȋw�I�ɍl����ƁA

���T�C�s�ɂ���Ċ�������������w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j���S�Ƃ������ӎ��]���w���Ă���B

���w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j���S�Ƃ���]�͐�����]�ł���A�����ӎ��]�ł���B

���w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�𒆐S�Ƃ���]�͐l�Ԃ̐����Ə���x����������]�ł���B

���ӎ��]�ł��邩��A�u���v�ƌĂ�ł��ǂ��B

�i�u�T�Ɣ]�Ȋw�v���Q���j�B

�����}�X�Ɏ����B

�@�}�X �@���c�N�w�́u���v�́u����ցv��ꑥ�́u���v�ł���B

�Ȋw�I�ɂ͉��w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j���S�Ƃ���]�̖��ӎ��������B

�@���c�������u��Ζ��v�Ƃ͉��w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j���S�Ƃ���]�́u���ӎ��v��N�w�I�ɍX�ɒ��ۉ������������������̂ƌ�����B

�����}�P�O�Ɏ����B

�}�P�O �u����ցv��ꑥ�́u���v�̌���������������

�u��Ζ��v�̊T�O�����܂ꂽ�B

��������Ă�������悤�ɁA�u���v�Ɓu��Ζ��v�̊Ԃɂ͕��w�I�\���̈Ⴂ�͂����Ă��ɂ͖{���I�ȈႢ�͂Ȃ��B

������A���c���l�ԑ��݂ɑ��A�u���v�ƌ������t���d�����咣���闝�R���T�o���ɂ��邱�Ƃ�������B

���c���Q�T�����ՍϑT�i���s�哿���j�̌����̌��ɂ����Ắu���v�̌�肪�ŏ��֖̊�Ƃ����B

���̂悤�ɍl����ƁA���c�N�w�ɂ�����u���v��u��Ζ��v�Ƃ������t�̔]�Ȋw�I�Ӗ����͂����肷��B

�i�T�̍��{�����Ɖ��p���Q���j�B

���c�������ꏊ�Ƃ͈ӎ������܂��ꏊ���Ӗ�����B

�ӎ������܂��ꏊ�́A�]�ł��邩��A�Ȋw�I�ɂ͏ꏊ���]���ƍl���Ă��ǂ����낤�B

�]���āA���c�̏ꏊ�̘_���́A�]�Ɋ�Â����_���ł���ƌ��_�ł��邾�낤�B

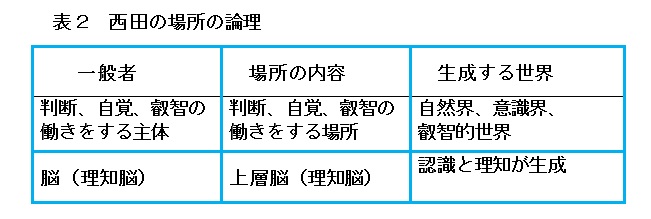

���c�N�w�ł́A�ꏊ�͈�ʎ҂ƌ����������邪�A���̈�ʎ҂̒��ɐ��c�́A���f�I��ʎҁi���f�̏ꏊ�j�A���o�I��ʎҁi���o�̏ꏊ�j�A�b�q�I��ʎ�

�i�b�q�̏ꏊ�j����ʂ��A

���ꂼ��̏ꏊ�ɑΉ����āA���R�E�A�ӎ��E�A�b�q�I���E����������ƍl�����B

���R�E�͔��f�I��ʎ҂����Ȍ��肷�邱�ƂŁA�ӎ��E�͎��o�I��ʎ҂����Ȍ��肷�邱�ƂŁA

�b�q�I���E�͉b�q�I��ʎ҂����Ȍ��肷�邱�ƂŁA���ꂼ�ꐶ������ƍl�����̂ł���B

�\�P�ɐ��c�N�w�ɂ������ʎ҂Əꏊ�̘_����\�ɂ��Ď����B

�\�P ���c�̈�ʎ҂Əꏊ�̘_���B

�\�P�͈�ʎ҂̓����ɂ���Ă��ꂼ��̈ӎ��E���������邱�Ƃ�\���Ă���B

�\�P���A��ʎ҂Ƃ͔��f�A���o�A�b�q�̓����������̂Ƃ��Ă��]

�i���ɗ��m�̓����ޑ�]�V�玿=���m�]�j���w���Ă��邱�Ƃ�������B

�ꏊ�Ƃ͔��f�A���o�A�b�q�̓����������ʎ҂̏ꏊ���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�]���āA���̏ꏊ���]�i���ɗ��m�]�j�ƌ�����B

�R��ځi�������鐢�E�j�͈�ʎ҂̓����i�����m�]�̓����j�ɂ���āA

���R�E�i�ӎ��j�A�ӎ��E�A�b�q�I���E�A�̂悤�Ȉӎ��E���������邱�Ƃ�\���Ă��邱�Ƃ�������B

���̂悤�ɍl����ƕ\�P�ŕ\�����ꏊ�̘_���Ƃ�

�u��ʎ��v�ł���]�i���m�]�j�̓����ɂ����

���R�E�A�ӎ��E�A�b�q�I���E�A���������邱�Ƃ�\�킷�P���ȕ\�ɂȂ�B

�����\�Q�Ɏ����B

�\�Q ���c�̈�ʎ҂Əꏊ�̘_���̔]�Ȋw�I���߁B

�\�Q���A���c��������ʎ҂Əꏊ�͓����]�i���m�]�j�ł��邱�Ƃ�������B

����܂ł̍l�@���A���c�N�w�́u���v��u��Ζ��v�̊T�O�͎�Ƃ��āA���w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�A���ӎ��]�j�Ɋ�Â��T�O�ł��邱�Ƃ�������B

�܂��A�\�Q���A���c������

�o��ʎ����ꏊ�̘_������w�]�i���m�]=��]�V�玿�j�Ɋ�Â����T�O�ł��邱�Ƃ�������B

�܂��u���v��u��Ζ��v�̊T�O�͉��w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�Ɛ[���W�����邱�Ƃ���A

�u��ʎ��v�A�u���v�A�u��Ζ��v�Ȃǐ��c�N�w�̎�ȊT�O��

���ׂāA�]��]�@�\�Ɛ[���W�����邱�Ƃ�������B

��������̐}�P�P�ɐ}������B

�}�P�P �u��ʎ҂Əꏊ�̘_���v�͔]�Ɛ[���W������B

�}�P�P�̏�w�]�]�i���m�]�̓����ޑ�]�V�玿�j�Ɖ��w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�ɂ��Ă͑T�Ɣ]�Ȋw���Q�Ƃ��ꂽ���B

�i�u�T�Ɣ]�Ȋw�v���Q���j�B

���Ɍ����悤�ɁA�u��ʎҁv�ƌ����T�O�ɂ����āA���c�͌l�I�ӎ����A�Љ�I�W���I�ӎ����d�����čl���Ă����B

�]���āA���c��������ʎ҂Ƃ͌X�̐l�Ԃ̔]�i���ɗ��m�̓����ޑ�]�V�玿�j�ł͂Ȃ��A

���̎Љ�I�W���̂��琶�܂��Љ�I�ӎ���Ώۂɂ��Ă����ƍl������B

��ʎ҂̓����i�Љ�I���m�̓����j�ɂ���Ă��ꂼ��̈ӎ��E���������邱�Ƃ�\���Ă��邱�Ƃƍl������B

�l�I�ӎ��͌X�l�̔]���琶�܂�邱�Ƃ͂͂����肵�Ă���B

�������A�Љ�I�W���I�ӎ����ǂ̂悤�ɂ��Đ��܂ꑶ�݂���̂��͂͂����肵�Ȃ��B

���̊ϓ_���琼�c�̈�ʎ҂̊T�O�͕������Ƃ��낪����B

�{���N�w�͌X�l�̎v�z������ɒ���������̂ł���B

���̂��߈ȉ��ł͎Љ�I�W���I�ӎ����l���_������͌X�l�̖��ɏd�_�������čl���_�������B

���c�ɂ����ẮA���ꂼ��̃��x���̈�ʎҁi�ꏊ�j�͖��i���w�]�j�ł���B�@

�����čō������̈�ʎҁi�ꏊ�j�ł���b�q�I��ʎ҂͐�Ζ��ł���B

�ō������̈�ʎҁi�ꏊ�j�͐�Ζ��ł��邱�Ƃ��疳�ӎ��]�ł��鉺�w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�𒆐S�Ƃ���

���ӎ��]���琶�܂����̂��ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

���w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j���S�Ƃ��閳�ӎ��]�͑T�̌��̒q�d�ł���u�����ʒq�v�̒��S�ł���B

�u�����ʒq�v�͕��ɂ̌��̒q�d�Ƃ��āA������T�ł͍ō��̒q�d�Ƃ��ďd������Ă���B

���c���b�q�I��ʎ҂͐�Ζ����Ƃ����͉̂b�q�I��ʎ҂͕����̌��̒q�d�Ƃ��Ắu�����ʒq�v�ɑΉ�����ӎ��ƒq�d���l�������Ƃ��Ӗ�����B

������A���c���b�q�I��ʎ҂͐�Ζ����ƍl�����͎̂Q�T�C�s�ɂ����

�����̍ō��̌��̒q�d�ł���u�����ʒq�v�ɓ��B���邱�Ƃ��ŏI�ړI�Ƃ��Ėڎw���Ă���

���߂Ɛ����ł��邾�낤�B

�����}�P�Q�ɐ}������B

�}�P�Q ���c���b�q�I��ʎ҂͐�Ζ����ƍl�����̂�

�Q�T�C�s�ɂ���āu�����ʒq�v�ɓ��B���邱�Ƃ�ڎw�������߂Ɛ��������B

�}�P�Q�Ɏ������悤�ɁA

���c�N�w�̏ꏊ�̘_���Ɛ�Ζ��͑T�́u�����ʒq�v�Ɛ[�����т��Ă���B

�u�ꏊ�̘_���v�Ɓu��Ζ��v�́A�]�Ȋw�ɂ���č����I�ɐ������邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ͊��Ɍ����B

���Ɍ����悤�ɁA�u��ʎҁv�ƌ����T�O�ɂ����ẮA���c�͌l�I�ӎ����A�Љ�I�W���I�ӎ����d�����čl���Ă����B

�X�i�X�l�̔]�j�̓����ɂ��čl���邱�Ƃ͂ł��Ă��A���̎Љ�I�E���j�I�W���̂��琶�܂��ӎ����l���邱�Ƃ͎���ł���B

���c�N�w�ɂ����āA���͖��ł���Ƃ���̈�ʎ҂����Ȍ��肷�邱�ƂŐ�������Ƃ����B

�b�q�I���E���\������X�̗v�f�i���I���E��@���I���E�j�́A��Ζ����琶������B

����͌X�l�̑��݂��x����͉̂��w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�𒆐S�Ƃ���u���v�i���ӎ��]�A������]�j�ł��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B

���w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j���S�Ƃ��閳�ӎ��]�͐�����]�ł��邱�Ƃ���Ó��Ȏ咣���ƍl������B

�i�u�T�Ɣ]�Ȋw�v���Q���j�B

���̂悤�ɍl����ƁA���c�N�w�ɂ�����u���v�Ƃ������t�̉Ȋw�I�Ӗ��ƑT�Ƃ̊W���͂����肷��B

�N�w�I�ȒʔO�ɂ����ẮA�L�Ƃ͑��݂ł���A���͔݂ł���B

�������A���c�N�w�ɂ����āu���v�Ƃ������t�����w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�𒆐S�Ƃ��閳�ӎ��]���Ƃ���ƁA���Ƃ����Ă������Ĕ݂ł͂Ȃ��B

���w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�𒆐S�Ƃ��閳�ӎ��]�̓����ł���u���v�i���ӎ��j��

�X�l�̐g�S�ɂ����Ď��̂����������݂ł��邱�Ƃ��͂����肷��̂ł���B

���̂悤�ɁA���c�N�w�ɂ����āu���v�͔݂ł͂Ȃ����݂ł���B

�T�ɂ����Ă����͒P�Ȃ閳�ł͂Ȃ��B

���w�]�i���ӎ��]�j�Ɋ�Â����u���v�i���ӎ��j�ł���B

����Ɠ��l�ɐ��c�N�w�ɂ����Ė��͒P���Ȗ��ł͂Ȃ��B

���w�]�i���ӎ��]�j�Ɋ�Â����u���v�i���ӎ��j�ł��邱�Ƃ�������B

����͔��B�T�t�̍��T�a�]�ɂ����āu�����̑��𑊂Ƃ��āE�E�E�v

�Ɖr����悤�ɁA���T�̌��Ɋ�Â��Ď����������̂ł���B

�i���B�T�t�̍��T�a�]���Q���j�B

��敧���ł́A�����A���͋�Ƃ��l������B

��△�͈ӎ��ɏ��Ȃ����瑶�݂��Ȃ����̂悤�ɍl������B

�������A�T�ł́A��́u�^�L�v�Ƃ��Ă�A�m���ɑ��݂�����̂Ƃ����B

���̗��R�͖��̖{�̂����ӎ��]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�ł���A

�ӎ��ɂ���đ������Ȃ����瑶�݂��Ȃ����̂悤�Ɍ����邾���ł���B

�������A������]�Ɋ�Â��u���v�͊m���ɉ�X�̐����Ə���x���Ă����Ղł���B

�@��ʓI�ɂ́A���͗L�̑Η��T�O�ł���A���҂݂͌��ɔr�˂���B

�_���I�ɂ́A���҂̊Ԃɂ͖�������r��������������B

�_���w�ł́A�݂���̂́A���݂������݂��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��i�������j�B

�_���I�ɂ͑��݂��邩���݂��Ȃ����̂ǂ��炩�ł���B

���̒��Ԃ͂Ȃ��Ƃ����i�r�����j�B

�܂�A�L�ł�����ł��邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��B

����͘_���w�̊�{�I�@���ł���B

�������A�Ȋw��T�́u�l��_���v�ł͗L�ł�����ł��邱�Ƃ���������i�o���̘_���j�B

�Ȋw�ł��L�ł�����ł��邱�Ƃ���������B

�i�l��_���Ƒo���̘_�����Q���j�B

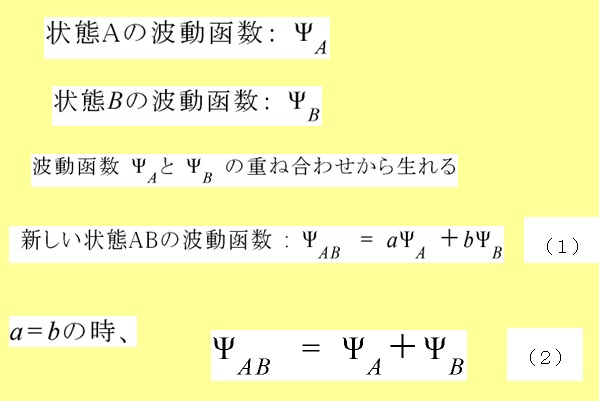

�o���i�����₭�j�̘_���͗ʎq�͊w�̘_���ƊW����B

�ʎq�͊w�ł͔g�����ɂ����āu�d�˂��킹�̌����v������A�ʎq�R���s���[�^�̘_�����x���Ă���B

�ʎq�͊w�ł́A��Ԃ`�Ə�Ԃa�̔g�����̏d�ˍ��킹�ɂ���ĐV������Ԃ����܂��B

�}�P�R�ɏ�Ԃ`�̔g�������Ə�Ԃa�̔g�����̏d�ˍ��킹�ɂ���Đ��܂��V������Ԃ`�a�̔g�������i�P�j���������B

�}�P�R ��Ԃ`�Ə�Ԃa�̔g�����̏d�ˍ��킹�ɂ���Đ��܂��

�V������Ԃ`�a�̔g�������́i�P�j���ŕ\�����Ƃ��ł���B

�W��a=b�̎��A�i�P�j���́i�Q�j���ɂȂ�B

�i�Q�j���ŕ\������Ԃ`�a�͏�Ԃ`�Ə�Ԃa�̑��݊m�����������B

���̂��߁A�i�Q�j���̏�Ԃ`�a�͏�Ԃ`�ł������Ԃa�ł�����Ƃ����V������ԂɂȂ�̂ł���B

���A��Ԃ`���u�L�v�̏�ԁA��Ԃa���u���v�̏�Ԃ��ƍl���悤�B

���̎��A�i�P�j���ŕ\�킳�ꂽ��Ԃ`�a�́u�L�v�ł�����u���v�ł�����Ƃ�����ԂƂȂ�B

�i�P�j���ŕ\�킳�ꂽ��Ԃ`�a�ɂ����Ă͏�Ԃ`�i���u�L�v�j�Ə�Ԃa�i���u���v�j�́@���݊m���͂��ꂼ��T�O���ƂȂ�B

�ʎq�͊w�ł́u�d�˂��킹�̌����v�ɂ���āA�L�ł�����ł��邱�Ƃ���������B

�T�ł��u�o���̘_���v�ɂ���ėL�ł�����ł��邱�Ƃ���������B

�u�o���̘_���v�͐��m�̃A���X�g�e���X�̘_���ɂ͂Ȃ��_���ł���B

���̂悤�ɍl����ƑT�́u�o���̘_���v���ʎq�_���ł���

�ƌ����邾�낤�B

���̗ʎq�_���͗ʎq�R���s���[�^�̊�b�����ƂȂ��Ă���̂ł���B

���c�͗ʎq�͊w���w�Ƃ͍l�����Ȃ��B

�������A���c�͑T�╧����ʂ��āu�l��_���v���w���Ƃ͏[���l������B

�u�l��_���v�͂Q���I���C���h�̕����N�w�җ����i�i�[�K���W���i�j�ɂ���đn�n���ꂽ�_���Ƃ��Ă悭�m���Ă���B

�������A���c�N�w�ɂ�����u���v�̘_���͎��R�ɗʎq�_����������Ă���͕̂s�v�c�Ƃ����ق��Ȃ��B

�i�l��_���Ƒo���̘_�����Q���j�B

�Ƃ���Ő��c�N�w�ł̋c�_�ł́A�������Ȍ��肵���L����������Ƃ����\�}�ɂȂ��Ă���B

�������L��������̂ł���B

���݂��Ȃ����́i���j���瑶�݂�����̂���������Ƃ������Ƃ͘_���w�I�ɂ͖�������B

�����ɂ͖��������r�������Ȃ��悤�Ɍ�����B

����͘_���w�ɂ���Ē��ۓI�ɍl���邩��N���閵���ł���B

����͐����̗��j���l����A�ȉ��ɂ݂�悤�ɍ����I�ɉ��������B

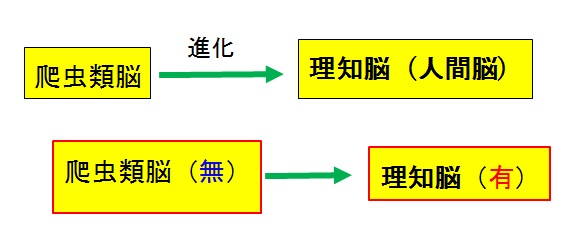

�R�W���N�ɂ���Ԑ����i���̗��j���l����ƁA�M���ނ��o�ꂷ��ȑO�̐Ғœ����͔]���𒆐S�Ƃ��閳�ӎ��]�i��ޔ]�j���������ނ���ނł���B

��2��2500���N�O�A������ނ��i�����ĚM���ޔ]�����L�⌢�Ȃǂ̚M���ނ��o�ꂷ��B

����ɖ�6000���N�O�ɚM���ނ���i�������쒷�ނ��o�ꂷ��B

�����ĂQ�O���N�`�Q�T���N�O�A�쒷�ނ���A���B������]�V�玿����w�]�i���m�]�j�������A

���x�Ȑ��_�������\�Ȑl�ށi�z���E�T�s�G���X�j���o�������ƍl�����Ă���B

���̂悤�ɔ]�͌��n�I�����ӎ��]�i��ޔ]�j���M���ޔ]�����m�]�i�l�Ԕ]�j�ւƐi�������̂ł���B

���̐i���̗��j�ɂ����āA���ӎ��]�i��ޔ]�j�A���m�]��L�ƍl����A������L���������ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�����ɂ����閳����L�ւ̐i����}�P�S�Ɏ����B

�}�P�S �]�̐i���i��ޔ]����l�Ԕ]�ւ̐i���j�̗��j��������L�ւ̕ω��ł���B

���̂悤�ɁA������]�̐i���̗��j�ɂ����ẮA������L�����������Ƃ͉\�ł���B�@

�����i���̗��j���l���ɓ����ƁA���c�́u���v�ƌ����u�L�v�ƌ����Ȃ���A������`���I�ȓN�w�Ƃ͈قȂ����Ӗ��ŗp���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���c�̂����̌��t�̎g�����́A���c�Ǝ��ł���B

���c�́A���錾�t�������Ȓ�`�Ȃ��ɁA���ȗ��̈Ӗ��Ŏg���Ă���̂ł���B

�u���v�Ƃ������t�����̈��ŁA���c�͂��̌��t��ʏ�̈Ӗ��ł́u�����Ȃ��v�Ƃ��u���݂��Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��Ŏg���Ă͂��Ȃ��B

���c�w�҂̏��⍑�p���w�E���Ă���悤�ɁA���c���u�L�E���v�ƌ����Ƃ��ɂ́A�ӎ��̑ΏۂƂ����Ӗ��Ŏg���Ă���ꍇ������

�i����u���c�����Y�̎v�z�v�j�B

���̏ꍇ�ɂ́A�ӎ��̑ΏۂƂȂ肤��F�`������̂𐼓c�͗L�Ƃ����B

����͕����́u�F�i�����j�v�Ƃ������t�ɑΉ����Ă���B

����ɑ��āA��Ɉӎ��̑ΏۂƂȂ�Ȃ����ӎ��Ɋ�Â������̂𐼓c�͖��Ƃ����B

����͕����́u���v�Ƃ������t�ɑΉ��������t���ƍl������B

�u�L�v���u�F�v�ɁA�u���v���u���v�ɑΉ�������Ɛ��c�͔ʎ�S�o�́u�F�������v�̐��E���ӎ����Ă���ƌ����邾�낤�B

�i�ʎ�S�o���Q���j�B

�ʎ�S�o�͑T�@���@�ł͂悭���u�����o�T�ł���B

���c�͑哿���ȂǑT�@���@�ŎQ�T�C�s���Ă���̂ŁA�ʎ�S�o��ǂ݁A�u�F�������v�Ƃ������t�̈Ӗ�����Ƃ���͗ǂ��m���Ă����ƍl������B

�u���v�͑T�́u���̌��v�Ɋ�Â��u���v�△�S�Ȃǖ��ӎ��]�Ƃ��Ă̐�����]�i�]���{��]�Ӊ��n�j

�Ɋ�Â��Č����p����ƍl��������I�ɗ����ł���B

�T�́u���̌��v�ɂ��Ă͖���ցv��ꑥ���Q�Ƃ��ꂽ���B

�i�u����ցv��ꑥ���Q���j�B

���ӎ��]�Ƃ��Ă̐�����]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�̂悤�ȁA�ӎ��̊�b�ɂ����Ĉӎ�����Ȃ����̂�`�ۉ�����Ȃ����̂ɂ��āA

���c�́u���v�Ƃ������t�ŕ\���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�@ ������ƌ����āA����͑��݂��Ȃ��A�݂́u���v�ł͂Ȃ��B

�ނ��낱�̂悤�Ȉӎ�����Ȃ����̂����l�Ԃ̈ӎ�����̒�ɂ�����̂ŁA�^�̈Ӗ��ő��݂��Ă���̂ł���B

�u���v�����ӎ��]�Ƃ��Ă̐�����]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�Ɋ�Â����^�̎��݂Ƃ�����B

�T�ł͂�����u�^�L�v�ƌ����B

�u���v�̍l�����͐��c�̑T�̌��Ɋ�Â��Ă���ƌ����邾�낤�B�@

�Ƃ���Łu���v�̒��ł����ɂ̖��A����𐼓c�́u��Ζ��v�Ƃ����B

���́u��Ζ��v�Ƃ͂ǂ��������̂��낤���B

���c�́u���v�ƌ������t���ӎ��̍�p�ʂ��C���[�W���Ďg���Ă����B

���̈Ӗ��ł́A�u���v�ƌ������t�͎��o�I��ʎҁi���o�̏ꏊ�����m�]�j�ɂ��Ă����Ƃ��K���ƍl������B

���o�I��ʎ҂Ƃ́A�l�Ԃ̈ӎ��̍�p�ʂɂ��Č����Ă��錾�t�ł���

�i�\�P�ƕ\�Q���Q�Ɓj�B

�Ƃ��낪���c�́A���o�I��ʎ҂��ݍ��ނ悤�Ȍ`�̂����ƕ�I�Ȉ�ʎ҂Ƃ��ĉb�q�I��ʎ҂Ƃ������̂��l���Ă���B

�u��Ζ��v�͂��̉b�q�I��ʎҁi�b�q�I���E������ꏊ�j�̑����Ƃ��čl�����Ă���̂��B

�b�q�I���E������ꏊ��

�Ȋw�I�ɂ��]�i���ɑO���O��𒆐S�Ƃ��闝�m�]�j�ł���B

�Ƃ��낪�A�]�͈ӎ��ő����悤�Ƃ��Ă������邱�Ƃ��ł��Ȃ����A���悤�Ƃ��Ă����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

���̂悤�ɑ����ǂ���̂Ȃ����̂��u���v�ƕ\�����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�b�q�I��ʎ҂̑����Ƃ��čl�����Ă����Ζ��͂��łɍl�@����������]�����w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j���ƍl����ƍ����I�ŕ�����Ղ��B

���̎��b�q�I��ʎ҂Ƃ�

�����̍ō��̌��̒q�d�ł���u�����ʒq�v��

�ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

���c�͑吳�\��N�����̂悤�Șa�̂��r��ł���B

�킪�S�@�[���ꂠ���т��J���̔g���͂����Ǝv��

�����͂Ȃ�l��Y��ĉ�͂����Ȃ��S�̉���ɂ���

���̘a�̂Ɍ����u�킪�S�̐[�����v��u�Ȃ��S�̉����v��

���T���Ɋ���������閳�ӎ��]�ł���������]�����w�]�i���]���{��]�Ӊ��n�j

���琶�܂��[����т�J���̔g���w���Ă���ƍl����ƕ�����Ղ��B

�Ȋw�I�ɂ͈ӎ��ł͑����邱�Ƃ��ł��Ȃ��]�F���̓d���I���E��\���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�i�u�T�Ɣ]�Ȋw�v���Q���j�B

�b�q�I��ʎҁi��Ζ��j�́A����ł͔��f�I��ʎ҂Ǝ��o�I��ʎ҂��ۂ��鍂���̈�ʎ҂Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă���B

����ƂƂ��ɁA���ꎩ�g�̐��E�������Ƃ����B

�\�P�Ō����悤�ɁA���f�I��ʎ҂����Ȍ��肷�邱�Ƃňӎ����Ɏ��R�E���������A

���o�I��ʎ҂����Ȍ��肷�邱�Ƃňӎ��E����������悤�ɁA

�b�q�I��ʎ҂����Ȍ��肷�邱�ƂŁA�b�q�I��ʎ҂ɑΉ����郌�x���ł̉b�q�I���E���������Ă���B

�b�q�I���E�ƌ������t�Ő��c���C���[�W���Ă�����̂́A�|�p��@���̂ق��A

�l�ޑS�̗̂��j�I�`���̂Ƃ����邠����S�̂�����s��Ȃ��̂ł���悤�ł���B

�������A���Ɍ����悤�ɁA�]�Ȋw�̊ϓ_����́A�����Ζ��͉��w�]�i������]�j�Ɋ�b�������A

���Ȍ��肷�邱�ƂŁA���܂��܂��ʓI�Ȑ��E���������Ă���A�Ƃ����\���ɂȂ��Ă���i�\�P�A�Q���Q�Ɓj�B

���̍l���������c�̑T�̌��ƊW����ƍl������B

���c�̔ӔN�̃L�[���[�h�̂ЂƂɁu�u��Ζ����I���ȓ����v������B

���c�̓N�w�p��ɂ͈Ӗ����͂����肵�Ȃ����̂��������A�u��Ζ����I���ȓ����v�Ƃ������t�͓��ɕ������B

���ɁA�u��Ζ����I�v�Ƃ������t����킩��Ȃ��B

�����Ƃ́A���鎖�����`�ł�����A����`�ł����邱�Ƃ͂��肦�Ȃ����Ƃł���B

���c�͂���Ɂu��v�Ƃ����`�e����t����B

�@ ���́u��Ζ����I�v�Ƃ������t���u���ȓ���v�ɂ��Ԃ���ƁA��������X�ɑ����B

�u���ȓ���v�Ƃ́A���鎖�������ꎩ�g�Ɩ������Ă��Ȃ����Ƃł���B

�`�͎������g�Ɩ������Ă��Ȃ��A�Ƃ����̂��u���ȓ���v�Ƃ������t�̈Ӗ��ł���B

�u��Ζ����I���ȓ����v�Ƃ������t�̈Ӗ����悭������Ȃ��̂́A���c�ɐӔC������ƌ����邾�낤�B

���̌��t��_�����_���u��Ζ����I���ȓ����v�ɂ����Ă��A���c�͂��̌��t���A��`�����ł����Ȃ莝���o���Ă���B

��L�_���Ő��c�́u��Ζ����I���ȓ���v�Ƃ������t���ŏ��Ɍ���镔�������Ă݂悤�B

�u���������܂ł��S�̓I��̕����Ƃ��čl������Ƃ������Ƃ��A

�������Ƃ������̂��Ȃ��Ȃ邱�Ƃł���A���E���Î~�I�ƂȂ邱�Ƃł����A

�����Ƃ������̂��Ȃ��Ȃ邱�Ƃł����B

���E�̌����͉����܂ł����̈�łȂ���Ȃ�Ȃ��B

���ƌ��Ƃ̑�����̐��E�łȂ���Ȃ�Ȃ��B

�̂Ɏ��͌����̐��E�͐�Ζ����I���ȓ���Ƃ����̂ł����B�v

�i���c�u��Ζ����I���ȓ���v�j

���̕��͂́A�_���̖`�������ɏo�ė���B

�`�������ł��̘_���̃e�[�}�ł���u��Ζ����I���ȓ����v�ɂ��ď�L�̂悤�ɏq�ׂĂ���B

���c�́A���̌��t���`�������͂Ȃ��̂ł���B

���̌��t�́A���c�Ɠǎ҂̊Ԃł͂��łɗ����ς݂ƑO��Ă���悤�ł���B

���̕��͂̑O�i�Ō����Ă��邱�Ƃ��A���c�N�w�ɐ��ʂ��Ă��Ȃ��҂ɂƂ��ẮA���������Ă���̂�����Ȃ����낤�B

�����ŃL�[�|�C���g�ƂȂ�̂́u���ƈ��v�Ƃ������t�ł���B

�T�I�ϓ_�ɗ����čl����ƁA�u���v�͌l�̈ӎ��I�����ۂ��A

�u���v�͐��E�S�̂̓���I���݂ł���^�̎��ȁi�����N�Ȕ]�j���w���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���c�͂����ŁA�l�Ɛ��E�Ƃ͑�����I�ȊW�ɂ���ƌ����Ă���B

������A�����ʂ������������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���Ƃ��Ώ��l���y�����Đ��E�S�̂������������A�������̂��Ȃ��Ȃ�A���E�͐Î~�I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��B

�����œ������̂Ƃ����̂͌l�̂��Ƃ��w���Ă���B

�l�̓����̂Ȃ����E�́A�P�Ȃ�Î~�I�Ȑ��E�ɂȂ邵���Ȃ��ƌ����Ă���̂ł���B

���́u���ƈ��v�ŏے������悤�ȁA�S�̂ƕ����A

���E�ƌl�Ƃ̑�����I�ȊW�̂������

���c�́u��Ζ����I���ȓ����v�Ƃ������t�ŕ\���Ă���悤�Ɍ�����B

�u���ƈ��v�ɂ��Đ��c�́u�P�̌����v�ɂ����Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���A

�u����͂Ɠ��ꂹ����҂ƕ����������ɂ͎��݂ƂȂ�Ȃ��B

�Ⴆ�ΐl����ς݂����˂��l�ɁA�l�Ɛ͕ʕ��ł����B

�����鎞�ɂ͐̐�ς݂����˂͐l�H�I�ł����āA�Ɨ��̈���݂Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B

�����Ŏ��݂̍��{�I�����͈�Ȃ�Ƌ��ɑ��A���Ȃ�Ƌ��Ɉ�A�����̒��ɍ��ʂ���A���ʂ̒��ɕ��������̂ł����B

�����Ă��̓���ʂ͗������Ƃ̂ł��Ȃ����̂ł��邩��A�܂��̎҂̎��Ɣ��W�Ƃ������Ƃ��ł����B

�Ɨ����S�̐^���݂͂��ł����̕���������ċ���B�R�炴��҂͊F��X�̒��ۓI�T�O�ł����B�v

�i�u�P�̌����v��T�́u�^���݂̍��{�I�����v�j

�u���ƈ��v�̈Ӗ�����Ƃ���́A�]�Ȋw�Ɋ�Â����T�I�ȍl����������Ɖ�������B

�T�ł����Ƃ����̂͏��X�̈ӎ��I���ۂ��A

���͐��E�S�̂̎�̂ƂȂ鎩�Ȗ{���̖ʖڂƂ��Ă��^�̎����i�����w�]���S�̌��N�Ȕ]�j���w�����Ƃ������B

�T�ł́u�ꑦ���A�������v�Ƃ������t���悭�p����B

���̏ꍇ�A���Ƃ����̂͂������̈ӎ��I���ہA

���͐��E�S�̂̎�̂ƂȂ��^�̎����i�����w�]���S�̌��N�Ȕ]�j���Ӗ�����B

�]���ł͂������̎��ہi���j�����܂�ӎ��ɏ���ė���B

�������A���̔������͍��{�I�� ���Ŕ�g�I�ɕ\������]�ł���B

�܂����Ŕ�g�I�ɕ\�����]�͕����Ƃ���������L����B

�����Ƃ��������͂Ƃ��ɑT��i�O���j�ɓ��������Ɍ��O����B

�܂��A�]���Ő��܂��ӎ��I�Ȏ��ۂ͏��X�ł��荷�ʓI�ł���B

���̂��Ƃ���T�ł́u�����������A���ʑ������v�Ƃ������t�ŕ\������̂ł���B

�u���������ʁA���ʑ������v�Ƃ������t�́u�ꑦ���A�������v�Ƃ������t�Ɠ����Ӗ��ł���B

�}�P�T�ɑT�I�ȍl�����ł���u�ꑦ���A�������v�̍l������}������B

�}�P�T �u�ꑦ���A������v�̍l����

�]���ɂ�����������̈ӎ��I���ہi���j�̔����������Ȗ{���̖ʖ��i�^�̎��ȁ����w�]���S�̌��N�Ȕ]�j�ł���A����͈�ł���B

�T�ł͎��Ȗ{���̖ʖڂ��ے��������͎Q�T�C�s�҂̐^�̎��Ȃ��w���A���Ȃ̎���i�����E�S�̂̎�́j�ƂȂ�]���w���Ă���B

�u���v�Ƃ́u���i�]�j�v���甭�����鏔�X�̈ӎ��I���ۂ��w���B

�}�P�T�͏��X�̈ӎ����ہi���j�͐^�̎��Ȃł���]�i���j���琶�܂�A

���X�̈ӎ��I���ہi���j��

�^�̎��Ȃł���]�i���j�ɋA�����邱�Ƃ�\���Ă���B

���̈Ӗ��ł��A�u�ꑦ���A�������v�ł���B

���c�̌��t�A�u���E�̌����͉����܂ł����̈�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���ƌ��Ƃ̑�����̐��E�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�v

�͂��̂悤�ɍl���邱�Ƃɂ���č����I�ɗ����ł���B

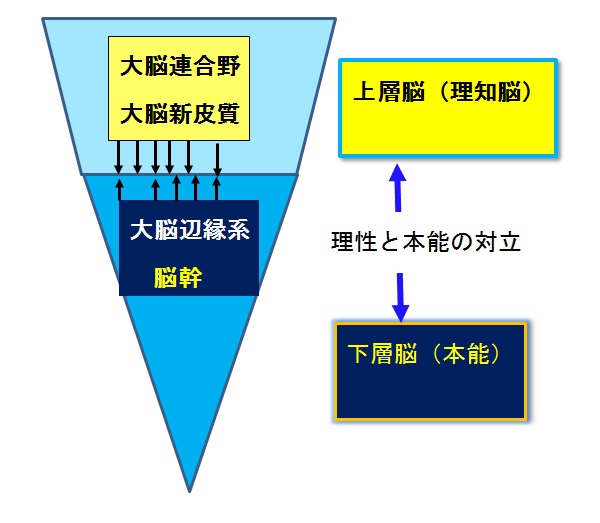

�]�i���j�͓�w�]���f���ł͎��̐}�P�U�Ŏ����悤�ɏ�w�]�Ɖ��w�]���琬��B

�i�u�T�Ɣ]�Ȋw�v���Q���j�B

�}�P�U �@�]�̓�w�]���f��

�}�P�U�̒��̏�w�]�͐l�ނ������l�ށi�z���T�s�G���X�j�ɐi���������ɋ}���ɐi��������]�V�玿�i���m�]�j���w���Ă���B

����ɑ����w�]�i�]���Ƒ�]�Ӊ��n�j�͐�����]�Ō���L�Ȃǂ̚M���ނ̔]�ł���B

�l�Ԃ̔]�͌���L�Ȃǂ̚M���ނ̔]�̏�ɑ�]�V�玿�i���m�]�j���킳���Ĕ��B�����\���ɂȂ��Ă���B

���w�]���Â��]�ł���A��w�]���V�����]�ł���B

�i�}�N���[���̔]�̎O�w�\�����Q���j�B

���w�]�i�]���Ƒ�]�Ӊ��n�j�͌���L�Ȃǂ̚M���ނ̔]�Ŗ{�\�⊴��̒��S�ł���B

�{�\�̒��S�ł��鉺�w�]�i�]���Ƒ�]�Ӊ��n�j�͐l�̐S�ɂ����ė��m�]�i��w�]�j�Ɩ{���I�ɖ������Η�����B

�܂��u���v�Ɓu�����݁v�̊�����]���ɂ����Ė{���I�ɖ������Η�����B

�����Ɩ{�\�̖����E�Η���u���v�Ɓu�����݁v�̊���͔]���ɂ����Ė{���I�ɖ������Η�����B

�������A�����̊T�O�́A�T�O�Ƃ��ẮA���Ȃ̔]���ɂ����Đ�ΓI�ɖ������Η�����ɂ��S��炸�A

���Ȃ̔]�̒��ł������Ȃ��̂Ƃ��ĕ��a���ɋ������Ă���B

�����Ɩ{�\�̑Η��ȊO�ɏd�v�Ȗ����Η��͎�ςƋq�ς̑Η��ł��낤�B

��ς͉��w�]�i�����I�{�\�⊴��S�̔]�j���S�̊ϕ��A�q�ς͏�w�]�i��]�V�玿�̗��m���S�̐l�Ԕ]�j�̋q�ϓI�ϕ��ƌ�����B

��ςƋq�ς̑Η�����w�]�Ɖ��w�]�̖����I�Η��ł���B

���̎�ςƋq�ς̑Η���

�����l�Ԃ̔]�i���j���şӑR��̂̂��̂Ƃ��ċ������Ă���B

���Ƒ����݂̐S��|�ׁA�_�i�P�j�\�����i���j�Ȃǂ̊T�O�̑Η����A���ɋ����ӎ����Ȃ�������A���l�ł��낤�B

�@ ���ɍ��T���ɂ͐S�͈�ɓ��ꂳ��A�O���̏�ԂɂȂ�B

���̎��A�S�͟ӑR��̂ƁA��ɂȂ�B

���̎��A�G�O�͎�ł��A���E�͐Î~�����悤�ɂȂ�B

��-���A��-�ׁA�_�i�P�j-�����i���j�Ȃǂ̂Q���̑Η��������Ȃ��Ƃ����

�T�ł́u�ꑊ�O���v�ƌĂсA���ꖳ�G�ȕ��q���ƍl���Ă���

�i�Z�c�d�o�j�B

���̎��A�}�P�U�Ɏ������悤�Ȗ����Η����]�i���j���şӑR��́E����̂��̂Ƃ��ĐÂ��ɋ������Ă���B

���̂悤�ȐS�̂�����𐼓c�́u��Ζ����I���ȓ����v

�Ƃ������t�ŕ\�����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

���Ƃ��A�S���������A�����̎��ۂ��Η����Ă��A���̂悤�ȑΗ����]�i���j�̖����̓����̈��ʂɉ߂��Ȃ��B

�{����̔]�̑��l�ȍ�p�i�����j�̈��ʂɉ߂��Ȃ�����Η��▵�����{���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B

��Ζ����I�ɑΗ����Ă��Ă��A���ɋ����ӎ����Ȃ�������A���Ȃ̐S�̒��ł͖{����̂��̂Ƃ��ĕ��a�I�ɋ������Ă���̂ł���B

�@ ���̂悤�ɍl����Ɓu��Ζ����I���ȓ����v�Ƃ������t�͍����I�ʼnȊw�I�ɂ�������Ղ��B

�}�P�T�ŕ\�����u�ꑦ���A�������v�Ƃ����T�I�ȕ\���������ł���B

�}�P�T�ɂ��������͔]���A���͔]���Ő����̎��ہi�v�l��v�O�j�����ꂼ��\���Ă���B

��̔]���ł̑����̎��ہi�v�l��v�O�j������̂��u�ꑦ���v�ł���B

�܂��]���Ő���鑽���̎��ہi�v�l��v�O�j�͂��̍�����Nj�����ƈ�̔]�F���ɋA�����邱�Ƃ��u�������v�ŕ\�����Ă���B

�]���Ő���鑽���̎��ہu���v�Ƃ��̍����ł���]�i���j�̊Ԃɂ͖����I�ł͂����Ă����ڂȊW������B

���̂悤�ȊW�𐼓c�́u��Ζ����I���ȓ����v�Ƃ������t�ŕ\�������ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�u��Ζ����I���ȓ����v�ɂȂ���l�����┭�z�͓ˑR���܂ꂽ�v�z�ł͂Ȃ��B

����ɂȂ���v�z�͎咘�u�P�̌����v�ɂ����̂悤�Ɍ����邱�Ƃ���������ł���B

�u���݂͎����ɂĈ�̑̌n���Ȃ����҂ł����B

��X�����Ċm���Ȃ���݂ƐM�����ނ�҂͂��̐����ɗR��̂ł����B

����ɔ����̌n�𐬂��ʎ����͗Ⴆ�Ζ��̔@����������݂Ƃ͐M���ʂ̂ł����B

�E�̔@���^�Ɉ�ɂ��đ��Ȃ���݂͎����s���łȂ���Ȃ���B

�Î~�̏�ԂƂ͑��ƑΗ����ʓƑ��̏�Ԃł����āA��������r�˂��������̏�Ԃł����B

���������̏�ԂɂĎ��݂͐������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

��������ɂ���Ĉ����̏�Ԃ����������Ƃ���Β��ɂ����ɑ��̔��̏�Ԃ��������ċ���˂Ȃ���B

��̓��ꂪ���ĂΒ��ɂ����j��s���ꂪ��������B�^���݂͂����̔@�������̑Η����ȂĐ�������̂ł����B

�����w�҂͐��͕ۑ��ȂǂƂ����Ď��݂ɋɌ������邩�̗l�ɂ����ċ��邪�A

���͐����̕X��ɐ݂���ꂽ����ł����āA�����̔@���l�͊�����ԂɋɌ�������Ƃ����Ɠ������A

�������ۓI�Ɉ���݂̂����đ�����Y��ċ����̂ł����B

�������҂͊F�����̑Η����܂�ŋ���B���������̕ω�����\�͂����������̂ł����B

���_�������Ƃ����͎̂n�I�����̑Η��𑶂��A��~���鏊���Ȃ��̂ł����B

�������ꂪ�A���ԂɌŒ肵�čX�ɑ��̑Η��Ɉڂ�\�킴�鎞�͎����ł����B

���݂͂���ɑΗ�����҂ɗR���Đ�������Ƃ������A���̑Η��͑����o�ŗ���̂͂Ȃ��A���Ƃ̒���萶����̂ł����B

�O�ɉ]�����l�ɑΗ��̍���ɂ͓��ꂪ�����āA�����̑Η��͊F���Ƃ̓��ʓI�������K�R�̌��ʂƂ��Ĕ��W������̂� �A

�^���݂͈�̎҂̖ʓI�K�R���N���鎩�R�̔��W�ł����B�v

�i�u�P�̌����v ��T�́@�^���݂̍��{�I�����@�j�B

��q�̐��c�̌��t�ɂ�����

1.

�u�^���݂͂����̔@�������̑Η����ȂĐ�������̂ł����B�v

2.

�u�������҂͊F�����̑Η����܂�ŋ���B���������̕ω�����\�͂����������̂ł����B

���_�������Ƃ����͎̂n�I�����̑Η��𑶂��A��~���鏊���Ȃ��̂ł����B

�������ꂪ�A���ԂɌŒ肵�čX�ɑ��̑Η��Ɉڂ�\�킴�鎞�͎����ł����B�v

�Ȃǂ̌��t�́u��Ζ����I���ȓ����v�ɂ����Ȃ���悤�Ȏv�z�Ƃ�����B

3.

�u���݂͂���ɑΗ�����҂ɗR���Đ�������Ƃ������A���̑Η��͑����o�ŗ���̂͂Ȃ��A���Ƃ̒���萶����̂ł����B�v

�u�Η��̍���ɂ͓��ꂪ�����āA�����̑Η��͊F���Ƃ̓��ʓI�������K�R�̌��ʂƂ��Ĕ��W������̂��A

�^���݂͈�̎҂̖ʓI�K�R���N���鎩�R�̔��W�ł����B�v

�Ƃ����u�P�̌����v�Ɍ����鐼�c�̌��t�ɂ�����

�u�Η��v���u���Ȃ̒��Ő�����Η��▵���v�ƍl���A�u���Ƃ̒��v���u�]���v���ƍl����A

�u�����̑Η������͔]�̐�����莩�Ȃ̔]���ŕK�R�I�ɐ��܂ꔭ�W���邪�A���̑Η��Ɩ����̍���ɂ͓��ꂪ�����v�ƌ����Ă��邱�Ƃ�������B

���̂悤�Ȍ��t�́u��Ζ����I���ȓ����v�́u�l�����v���Ղ����������Ă���ƌ����邾�낤�B

���̂悤�ɁA�u��Ζ����I���ȓ����v�ɂȂ���l�����┭�z�͊��Ɂu�P�̌����v�Ɍ�����B

�u��Ζ����I���ȓ����v�Ƃ����l�����͉������c�N�w�̌���ɓˑR�����ꂽ�v�z�ł͂Ȃ����Ƃ�������B

�咘�u�P�̌����v�Ɋ��ɓ����Ă����v�z���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�u��Ζ����I���ȓ����v�̂����ЂƂ̗�Ƃ��Đ��c���q�ׂĂ���̂����Ԃł���B

���Ԃɂ��Đ��c�́A

�u�ߋ��Ɩ����Ƃ����ݔے�I�Ɍ��݂ɂ����Č������A

���E�������I���ȓ���I�Ɉ�̌��݂Ƃ��Č`�����s���v

�Əq�ׂĂ���B

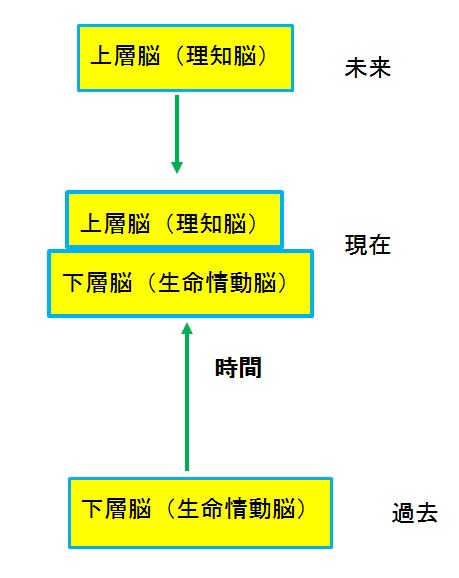

�]�̐i���̗��j�ōl����ƁA���w�]�i�]���Ƒ�]�Ӊ��n�j�͓����]�ł��邩���ߋ���\���A

�l�Ԃ̗��q��\����w�]�������⌻����\���Ă����

�l������̕��͂�������Ղ��Ȃ�B

�u�ߋ��̌Â��]�i���w�]�j�Ɩ����̐V�����]�i��w�]�j�����ݔے�I�Ɍ��݂ɂ����Č�����

���݂Ƃ��Č`�����Ă���]�̎p�ɂ��ďq�ׂĂ���v�ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���̍l������}�P�V�Ɏ����B

�}�P�V �ߋ��Ɩ����Ƃ����ݔے�I�Ɍ��݂ɂ����Č�����

���E�������I���ȓ���I�Ɉ�̌��݂Ƃ��Č`�����s��

�u�ߋ���\���Â������]�i���w�]�j�Ɩ�����\�����q�]�i���l�Ԕ]����w�]�j�͑��ݔے�I�Ɍ��݂ɂ����Č������A

���E�������I���ȓ���I�Ɉ�̌��݂̏�w�]�i���m�]���l�Ԕ]�j�Ƃ��Č`�����s���v

�Ɣ]�̐i���̗��j��\�����Ă���Ɖ��߂ł���B

�����܂��ɋc�_����ƁA�ߋ��i���w�]�A�����]�j�������i��w�]�A���m�]�j�Ƃ���

���݂ɖ����Η�������̂�����̔]�̂Ȃ��ő��݂���͔̂]�̐i���̗��j�ɉ����Đ��܂ꂽ�����ł���B

���̂悤�ȁA�������܂�ɐ��܂ꂽ���݂̔]�͌Â����w�]�i�����]�j�̏�ɐV������w�]�i���m�]�j��������̉������݂̔]���`������Ă���B

�}�P�V�͂��̂悤�Ȍ��݂̔]�̎p�������Ă���B

���c�́u���̂悤���]�̍\���Ɛi���̗��j����Ζ����I���ȓ����ƕ\�����邵���Ȃ��v

�ƌ����Ă���Ɖ��߂ł��邾�낤�B

���c�N�w�́u��Ζ����I���ȓ����v�̍l�����͕����i���ɑT�j�ŗL���ȁu�s��@���v�Ɛ[���W������悤�Ɏv����B

���҂̊W�����邽�߂܂������́u�s��@���v�ɂ��čl���Ă݂悤�B

�u�s��@���v�́A�w�ۖ��o�x�̓��s��@��i�ɐ������d�v�ȕ����v�z�ł���B

�w�ۖ��o�x�ɂ͒��C���h�E���@�C�V���[���[�̍ݑ��̕�F���B�}���L�[���e�B�i�ۖ��l�A���́F�ۖ��j�ɂ��Ĉȉ��̂悤�ȕ��ꂪ������Ă���B

�@������A�ۖ��i���B�}���L�[���e�B�j�͕a�C�ɂ��������B

�ߑ��͕����F�Ȃǂ̒�q�B�Ɍ������ɍs���悤�Ɍ������B

�ۖ�������������F�����͈ۖ��ƕ��@�Ɋւ���ⓚ�������B

�ۖ��͐[�������v�z�Ƃ��炵���ٍ˂������Ă����̂ŕ�F�����̎���ɂ��炷��Ɠ������B

�ۖ��͕����F�ƈꏏ�ɗ�����F�B��

�u�s��@��ɓ���Ƃ͉��ł����H�v�Ǝ��₷��B

�@���݁A�g�˖��A�P����F�ȂǑ����̕�F�B�͊e�X�s��@��ɂ��Ď����̈ӌ����q�ׂ�B

���̌�A��F�B�͕����F�Ɍ�������

�u�s��@��ɓ���Ƃ͈�̉��ł����H�v�Ǝ��₷��B

���̎���ɑ��A�����F��

�u���̌��t���������A����A�����A�����A���\���ł����A�����Ȃ��A���X�̖ⓚ�𗣂��B���ꂪ�s��@��ɓ��邱�Ƃł����v

�Ɠ�����B

�@�Ō�ɁA�����F�͈ۖ��ɑ��A

�u���ꂶ��A���Ȃ��ɂƂ��ĕs��@��ɓ���Ƃ͉��ł����H�v

�ƕ����B

���̎���ɑ��A�ۖ��͒��ق����܂܈ꌾ�������Ȃ��B

��������������F�́A

�u��ϑf���炵���I�������Ȃ��A���t���Ȃ��B

�S���͂��炭���Ƃ��Ȃ��B���ꂱ���{���̕s��@�傾�I�v

�Ǝ^�Q����B

�w�ۖ��o�x���s��@��i�ɂ����镶���F�̎���ɑ���ۖ��������ƕ���̎]�Q�̌��t

�u�������Ȃ��A���t���Ȃ��B�S���͂��炭���Ƃ��Ȃ��B���ꂱ���{���̕s��@�傾�I�v

�Ɂu�s��@���v�Ƃ͉������[�I�Ɏ�����Ă���B

�u�s��@���v�ɂ��ĕ���́u�������Ȃ��A���t���Ȃ��B�S���͂��炭���Ƃ��Ȃ��̂��s��@��ł����v�Əq�ׂĂ���B

���̓��e�����ɗ������Ă���ۖ���

�������邱�Ƃɂ���āu�s��@���v��\���Ă���̂ł���B

�u�ۖ��o�x���s��@��i�ɐ������u�s��@���v��

���Ǝ��A���ƌ�A�P�ƈ��A�L�Ɩ��A�ϔY�ƌ���ȂǁA��������Q���Η�����T�O���A�����s�����ł���Ɛ����@��ł���B

�Η������T�O����́i�s��j�Ƒ����邱�Ƃ��A�u�s��@���v�ɓ���ƌ����A

���̂悤�Ȗ����Η������Ƃ���ɐ^�̌��i�����ʒq�j������

�ƍl���Ă���B

�����F�̎���ɑ���ۖ��̒��قƕ���̌��t

�u�������Ȃ��A���t���Ȃ��B�S���͂��炭���Ƃ��Ȃ��B���ꂱ���{���̕s��@�傾�I�v

�ɕs��@��Ƃ͉������[�I�Ɏ�����Ă���B

�@�@����̌��t�u�������Ȃ��A���t���Ȃ��B�S���͂��炭���Ƃ��Ȃ��B�v

��]�Ȋw�I�ɍl����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�����⌾�t���i���Ă���̂͏�w�]�̌����i�u���[�J���E�F���j�b�P��Ȃǁj�ł���B

�S�i�ӎ��j���i���Ă���͎̂�Ƃ��ď�w�]�̑O���O��̗��m�]�ł���B

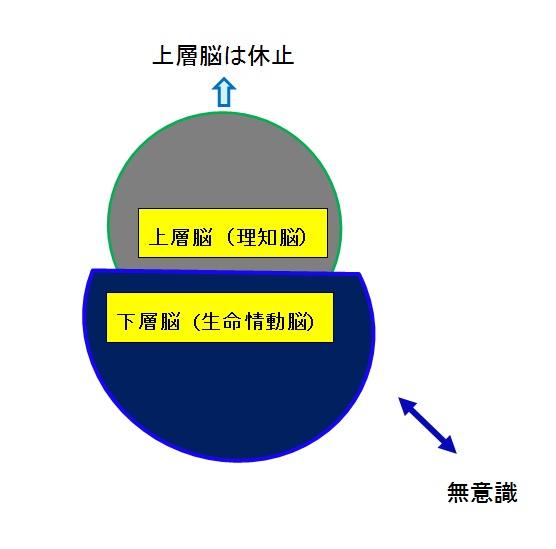

�u�������Ȃ��A���t���Ȃ��B�S���͂��炭���Ƃ��Ȃ��B�v�Ƃ͏�w�]�̗��m�̓������x�~���ĕ��ʈӎ���������Ԃł���B

���̎��A��w�]�̓����͋x�~���A

��Ƃ��ĉ��w�]�����������T�����ɋ߂��B

�����}�P�W�Ɏ����B

�}�P�W �@�s��@��ɓ�������Ԃł͏�w�]�i���m�]�j�̓������x�~���A

��Ƃ��ĉ��w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�����������A�T���Ԃɋ߂��B

�}�P�W�Ɏ������悤�ɁA�s��@��ɓ�������Ԃł͕ʈӎ��͓����Ȃ��B

���̏�Ԃł́A��Ƃ��ĉ��w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�A���ӎ��]�j�����������A�T��i�O���j�ɓ������悤�ȏ�Ԃł���B

���̎��A���Ǝ��A���ƌ�A�P�ƈ��A�L�Ɩ��A�ϔY�ƌ���ȂǁA

�����Η�����T�O�͈ӎ��ɏ�邱�Ƃ͖����A

���Ȃ̔]�����s�����̏�Ԃő��݂��Ă���B

���̏�Ԃ��ۖ��͒��ق��邱�ƂŎ������ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�����l����ƁA�u�s��@���v�͐��c�́u��Ζ����I���ȓ����v�̎v�z

�ɔ��ɋ߂��Ƃ��낪����B

���́u�s��@���v�́A�T�́u�����ʒq�v�ƊW���邱�Ƃ���A�u�M�S���v�A�u�Ɋޘ^�v�W�S���u�ۖ��s��̖�v��]�e�^�S�W���u���o�s��v

�ɐ�����Ă���B

�i�u�M�S���v���Q���j

�i�u�Ɋޘ^�v�W�S���u�ۖ��s��̖�v���Q���j

�i�]�e�^�S�W���u���o�s��v���Q���j

�Q�T�̌������鐼�c�͓��R�u�s��@���v��m���Ă����ƍl����͎̂��R�ł��낤�B

������c�N�w�̊T�O�Ɂu�s�דI�����v�Ƃ�������ȃL�[���[�h������B

���c�́A�u�����̐��E�v�́u�s�דI�����v�̐��E�ł���ƍl���Ă���B

�u�s�דI�����v�Ƃ͂ǂ̂悤�ȈӖ����낤���B

�ʏ��X�́A�u�s�ׁv�Ɓu���ρv�Ƃ�����̓���́A�������铮���ł���ƍl����B

�u�s�ׁv�Ƃ́A��X���Ώۂɑ��铭�������ł���A�u���ρv�Ƃ́A�Ώۂm����Ƃ����A�Ώۂ��������铮�삾����ł���B

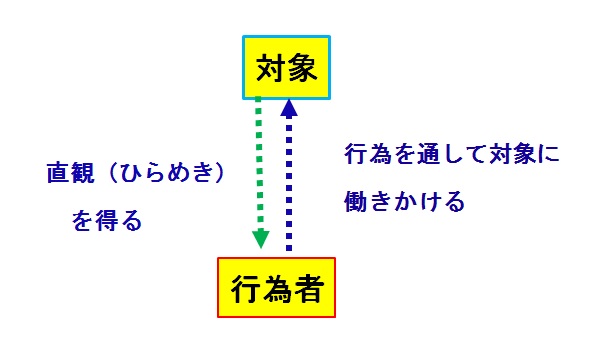

���̐}�P�X�ɂ���āu�s�דI�����v�̈Ӗ����������B

�}�P�X �s�҂͍s�ׂ�ʂ��đΏۂ��璼�ς邱�Ƃ��ł���B

�}�P�W�Ɏ������悤�ɁA�s�҂͍s�ׂ�ʂ��đΏۂ��璼�ς邱�Ƃ��ł���B

�u�s�ׁv�Ɓu���ρv�Ƃ́A�������铮���Ȃ̂ŁA�u�s�ׁv��ʂ��Ė����I�Ȃ��̂ϓI�ɔc�����邱�ƂɂȂ�B

���̂悤�ɁA�u�s�דI�����v�́A�u��X�����Ȗ����I�ɕ������邱���v�܂�A�u�����I�Ȃ��̂ϓI�ɔc��������@�v���ƌ�����B

�������A�]�Ȋw�I���_�ɗ����čl����ƁA�ȉ��ɐ�������悤�ɁA�u�s�דI�����v�ɑ��ĊȒP���Ăȓ����邱�Ƃ��ł���B

�]�Ȋw�I�ɂ͒��ρi�Ђ�߂��j�͉����l�����Ƀ{�[�b�g���Ă������ɋN����ƍl�����Ă���B

�]�Ȋw�I�ɂ͒��ρi�Ђ�߂��j�ނ��߂̏����͉����l�����Ƀ{�[�b�Ƃ��Ă��邱�Ƃł���B

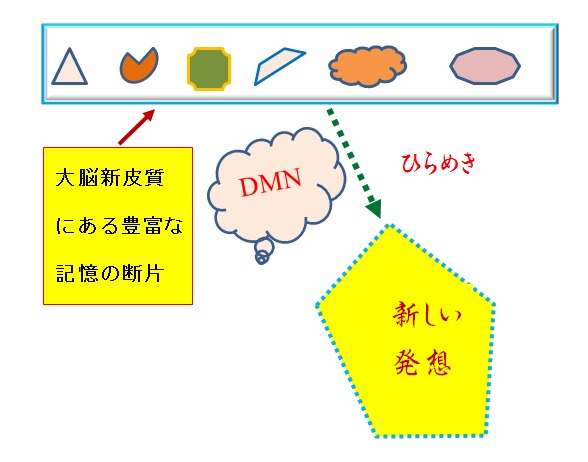

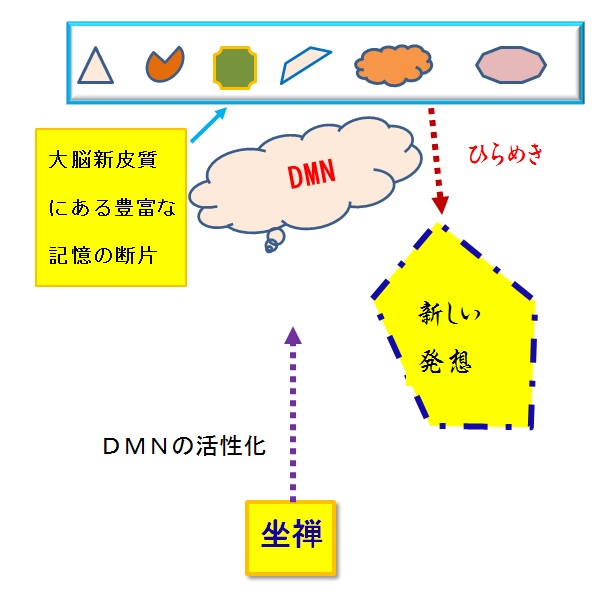

�������Ă��Ȃ����Ɋ������Ă���͔̂]���́@DMN�i�f�t�H���g�E���[�h�E�l�b�g���[�N�Adefault mode network�A�f�t�H���g�E���[�h�_�o��H�j�ł���B

������DMN�i�f�t�H���g�E���[�h�E�l�b�g���[�N�_�o��H�̗��L�j���������Ă��邾���ł͒��ρi�Ђ�߂��j�͐��܂�Ȃ��B

���ρi�Ђ�߂��j�����܂�邽�߂ɂ͑�]�玿�ɂ���܂ł̌o���Ɋ�Â����L���̒f�Ђ��L�x�ɂ��邱�Ƃ��K�v�ł���B

�@ �����l�����Ƀ{�[�b�Ƃ��Ă��鎞��DMN�����������A

��]�玿�ɂ���L�x�ȋL���̒f�Ђ����R�Ɍq�����킹�V�������z�Ⓖ�ρi�Ђ�߂��j�ݏo���ƍl�����Ă���B

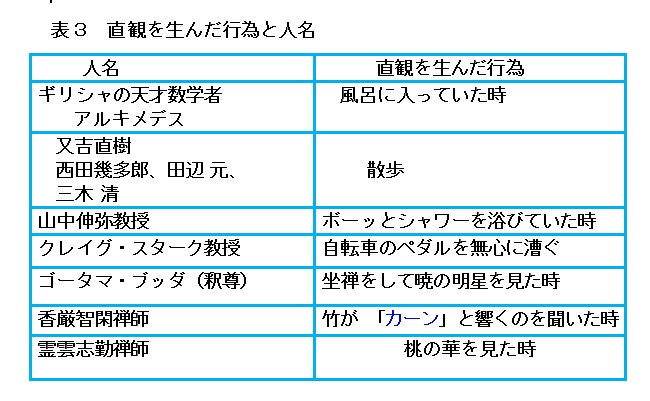

1.

�M���V���̓V�ː��w�҃A���L���f�X�̏ꍇ�F

���C�ɓ����Ă������ɂЂ�߂������̂��܂藇�ŊX���삯������B

2.�@

�D��Ɩ��g�����̏ꍇ�F

�U�����Ă������Ђ�߂����B

3.

���c�����Y�Ɓu�N�w�̓��v�F

���s�̐l�C�̊ό��X�|�b�g�Ɂu�N�w�̓��v������B

���c�����Y�∤��q�ł������c�� ���A�O�� ���D�B���D��ł��̓����v�����Ȃ���

���������Ƃ���A1972�i���a47�j�N�A�u�N�w�̓��v���������̂ƂȂ����B

���c���u�N�w�̓��v������Ȃ���V�������z�Ă����ƍl������B

���c�͒����w�P�̌����x�ɂ����āA

��Ɂu����̊X������Ă��āA�[���𗁂т��X�A�s�������l�X�A

�����̕����ɐG��Ȃ���A���ꂪ���̂܂��݂Ȃ̂��B

�����镨���Ƃ͂������āA���ꂩ��̒��ۂɉ߂��Ȃ��B

�Ƃ����悤�ȍl����������ł����B�v

�Əq�ׁA���ꂪ���̒����̖G�肾�����Ɖ�z���Ă���B

�����萼�c�́u�s�דI�����i�Ђ�߂��j�v�͎U���ł��������Ƃ�������B

���c�͋���̒����ڂ���U�����Ă������u�����o���v�̊T�O�ɂ��āu�s�דI�����i�Ђ�߂��j�v���̂ł���B

�S.

iPS�זE�i�l�H���\�����זE�j�̔����ҎR���L�틳���̏ꍇ�F

�{�[�b�ƃV�����[�𗁂тĂ������ɂЂ�߂��AiPS�זE�̔������������ɂȂ����B

5.

�L������������]�Ȋw�҃N���C�O�E�X�^�[�N����i�J���t�H���j�A��w�A�[�o�C���Z�����j�̏ꍇ�F

���]�Ԃɏ���Ė��S�Ƀy�_���𑆂��ł��鎞�ǂ��A�C�f�A��Ђ�߂���������Ƃ̂��ƁB

�N���C�O�E�X�^�[�N�����ɂƂ��ĉ����ɍs�����߂̎��]�Ԃ͌�ʎ�i�����łł͂Ȃ��B

���ӎ��̂����ɂЂ�߂��ނ���������^���Ă������̂��ƍl�����Ă���B

�U.

i��������̍����q�ՑT�t�̏ꍇ�F

������A����|���Ă������Aⴂɂ���炪�������Ĕ��ŁA�|�ɓ�����A�u�J�[���v�Ƌ����̂������A������ƌ�����B

�V.

��������̗�_�u�ΑT�t�̏ꍇ�F

���鎞�V�R���A�[�ŋx�����āA�͂邩�ɐl����]�����Ă����B

���͏t�ŁA���̉�������ɍ炢�Ă���̂����āA���R�Ƃ��Č�����B

�ޓ��̏ꍇ�A��������A�Ԃ������肵�����Ɍ���Ă���B������s�דI�����̗�ƌ����邾�낤�B

�Ђ�߂��ނ��߂ɑ厖�Ȃ��ƁF������{�[�b�Ƃ����Ƃ���ŁA

DMN���L�т��̑�]�玿�ɖL�x�ɒ~����ꂽ�L�����Ȃ���

�a�V�Ȕ��z�����܂��킯���Ȃ����Ƃł���B

�s�דI���ς����܂������Ƃ��Ĉȉ��̂��Ƃ��d�v�ł���B

1.�@

���ӎ��������ƁB

2.

�����l�����Ƀ{�[�b�Ƃ��Ă��鎞�ɁA�]����DMN��ʂ��āA��]�玿�ɒ~����ꂽ�L�x�ȋL���̒f�Ђ����邱�ƁB

���̂悤�Ȏ��ɔ]��DMN��ʂ��āA��]�玿�ɒ~����ꂽ�L�x�ȋL���̒f�Ђ������R�Ɍq�����킹�V�������z�i���ρ��Ђ�߂��j�ݏo���ƍl������B

���T��}�C���h�t���l�X�Ȃǂ��ґz�͔]��DMN��������������s�ׂł��邱�Ƃ��������Ă���B�@

���̕\�R�ɂЂ�߂������̍s�ׂƐl����\�ɂ��Ď����B

�\�R �@���ςs�ׂƐl���B

�\�R�����ĕ�����悤�ɁA���炩�̍s�ׂ�}��Ƃ��������i�Ђ�߂��j�����܂�Ă���B

���ꂪ���c�̌����u�s�דI�����v�̈Ӗ��ł͂Ȃ����낤���B

�]�Ȋw�I�ɂ�DMN���G�}�I�ɓ������Ƃɂ���đ�]�玿�ɂ���L�x�ȋL���̒f�Ђ����R�Ɍq�����킳��V�������z�i���ρ��Ђ�߂��j�����ݏo�����B

���C�A�V�����[�A�U���Ȃǂ�DMN�����������A�V�������z�i���ρ��Ђ�߂��j�ݏo���}���p������ƍl����Ε�����Ղ��B

���̍l�����ł����T��

���Ƃ������ςݏo���s���̈�ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

���ρi�Ђ�߂��j�͉����l�����Ƀ{�[�b�Ƃ��Ă������ɋN���邱�Ƃ��������Ă���B

�������Ă��Ȃ����Ɋ������Ă���DMN�i�f�t�H���g�E���[�h�E�l�b�g���[�N�j�̓����łЂ�߂����N����B

���̂��߂ɂ͑�]�玿�ɂ���܂ł̌o���Ɋ�Â����L���̒f�Ђ��L�x�ɂ��邱�ƂƁA���ӎ��������Ƃ��d�v�ł���Ƃ���Ă���B

�@ �����l�����Ƀ{�[�b�Ƃ��Ă��鎞��DMN�����������A��]�玿�ɂ���L���̒f�Ђ����R�Ɍq�����킹�V�������z�ݏo���Ă���B

�@ ���̐}�Q�O�Ɂu�s�דI�����v�̔]�Ȋw�I���J�j�Y����}������B

�}�Q�O �u�s�דI���ρv�̔]�Ȋw�I���J�j�Y��

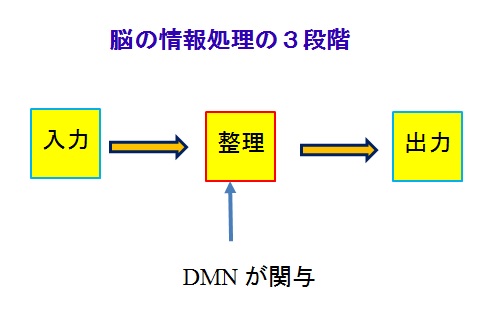

�@ �]�̏���ɂ͓��́A�����A�o�͂�3�̒i�K������A

�u�f�t�H���g�E���[�h�E�l�b�g���[�N�v�͓��͂��ꂽ���������̏o�͂̒i�K�ɂȂ��ł�������������ƍl�����Ă���B

���̐}�Q�P�ɔ]�̏���ɂ�����u�f�t�H���g�E���[�h�E�l�b�g���[�N�v�̖�����}������B

�}�Q�P �]�̏���̂R�i�K�Ɓu�f�t�H���g�E���[�h�E�l�b�g���[�N�v�̖���

�}�Q�O�ɐ}�������u�s�דI���ρv�̔]�Ȋw�I���J�j�Y����

�}�Q�P�Ɏ������@�]�̏���ɂ�����u�f�t�H���g�E���[�h�E�l�b�g���[�N�v�̖����Ƃ҂�����Ή����Ă���B

���̌��ʂ͐}�Q�O�́u�s�דI�����v�̔]�Ȋw�I���J�j�Y�����x��������̂ƌ�����B

�ȏ�̍l�@�́u�s�דI�����v�͓N�w�����ł͉𖾂ł����A�Ȋw�A���ɔ]�Ȋw�ʼn𖾂ł�����ł��邱�Ƃ������Ă���B

�}�Q�Q�ɂ͍��T�Ɋ�Â����u�s�דI�����v�̔]�Ȋw�I���J�j�Y���������B

�}�Q�Q ���T�Ɋ�Â��u�s�דI�����v�̔]�Ȋw�I���J�j�Y��

�}�Q�Q������Ε�����悤�ɁA���T��DMN�����������u�����v�����܂�Ղ��悤�ɓ������Ƃ�������B

���ۂɍ��T���ґz�ɂ���ĂЂ�߂��Ⓖ���͂��s���Ȃ邱�Ƃ̓u�b�_�ȗ��o���I�ɂ��悭�m���Ă���Ƃ���ł���B

�����R�U�N�W���R���A�哿���ǖH���́@�L�B�T�t�Ɏt���Q�T���Ă������c�́A����֑�ꑥ�u��B�����v�̌��Ă߂����B

����֑�ꑥ�u��B�����v�̌��Ă͐^�̎��ȁior�����j�́u���v�ł��邱�Ƃ�̓������炩�ɂ�����Ăł���B

���c�͍��T�C�s�Ƃ����s�ׂ�ʂ��āu�s�דI�����i�Ђ�߂��A���j�v�Ė���֑�ꑥ�u��B�����v�̌��Ă߂����̂ł���B

�i�u����ցv��ꑥ���Q���j�B

���̌��Ă��琼�c�N�w�́u���v�Ɓu��Ζ��v�̎v�z�����܂ꂽ�ƌ�����B

���݂Ɂu���v�Ɓu��Ζ��v�͍��T�ɂ���Ċ���������鉺�w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�𒆐S�Ƃ��閳�ӎ��]��{�̂Ƃ��Ă���B

�i�u�T�Ɣ]�Ȋw�v���Q���j�B

�����鑶�݁i���j���ۂ���ꏊ�ł���u���v��u��Ζ��v���Ƃ���u�ꏊ�̘_���v��

���̉��w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�A���ӎ��]�j�𒆐S�Ƃ���]����u�s�דI�����i�Q�T�C�s�j�v�ɂ���Đ��܂ꂽ�ƌ�����B

�]���āA�u�ꏊ�̘_���v�Ƃ͉�X�����w�]�i������]�j�𒆐S�Ƃ���]�̓����ɂ���Đ����Ă��鎖���������Ă���̂ł���B

���c�͂��̎Q�T�C�s��ʂ��ĐS�����A�u�S���s��i������́j�v�̋��n�Ɏ��邱�Ƃ��ł����B

���c�́u�����o���v�͎��������u�S���s���i������́j�v�̋��n�Ɠ����ł���B

�i�u�S�Ƃ͎R�͑�n�A�������C�ł���v���Q�Ɓ@�j�B

�}�Q�R�Ɂ@���c�N�w�́u�s�דI�����v�u���v�A�u�����o���v�ƑT�̊W�������B�@

�}�Q�R ���c�N�w�́u�s�דI���ρv�A

�u���v�̌��A�u�����o���v�A�u�S���s��v�ƑT�̊W

���c�͍��T�C�s��[�߂邱�Ƃɂ���Ď��������u�S���s���i������́j�v�̋��n�Ɏ���ƂƂ��Ɂu�s��@���v�ւ̗�����[�߂��ƍl������B

���c�́u�S��Ζ����I���ȓ����v�̎v�z�́u�S���s���i������́j�v��u�s��@���v�̎v�z�Ɛ[���W�����邱�Ƃ͊��Ɍ����B

���Ȃ݂Ɂu��Ζ����I���ȓ���v�Ƃ����E���A�P�E���A���E���Ȃǖ����Η�����T�O�����ʈӎ��i���m���ʂ̓����j�𗣂ꂽ���ɂ́A

�����Η��͖����Ȃ�A�������Ɏ��Ȃƈ�̉����Ă��邱�Ƃ����������̂őT�╧���́u�����ʒq�v�ɗ��Ɨe�Ղɗ����ł���l�����ł���B

�i�u�����ʒq�v���Q���j�B

���̂悤�ɐ��c�N�w�̑����̃L�[���[�h��

�T�������Ɩ��ڂȊW�����邱�Ƃ�������B

������܂Ƃ߂Đ}�Q�S�Ɏ����B

�}�Q�S ���c�N�w�̎�v�T�O�ƑT�̊W

�}�Q�S�ɂ͑T�╧���̍ŏI�ړI�ł���u�����ʒq�i���q�j�v�������Ă���B

�������A���c�N�w�̍ŏI�ړI�Ƃ��āA���c�́u�����ʒq�i���q�j�v�̂悤�ȊT�O�⌾�t�����Ă��Ȃ��B

����́u�����ʒq�i���q�j�v�͓`���I�ȕ�����T�Ɛ[���W������̂ŁA��������邱�Ƃ���������߂��Ǝv����B

�����ɂ�����u�����ʒq�i���q�j�v�����ʒq�i���ʁA���m�j���y������B

���c�͕��ʒq�i���m�v���d������N�w�҂ł������̂ŁA�u�����ʒq�i���q�j�v�����m�ɂ���Ēu�������邱�Ƃ��ł���ƍl�����ƍl������B

�܂��A���c�́u���m�v���d�����鐼�m�N�w���w�ь��ɋ��s��w�Ȃǂŋ����闧��ɂ������B

���m�N�w�ɔ�ׂāA�Â��x�ꂽ��ۂ�^���镧���́u�����ʒq�i���q�j�v��T�Ƃ������t��������ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�Q�l�����Ȃ�

�P�D���c�����Y��ǂ�

�Q. �������l���A�呠�o�ŁA���Ƃ�̍\���A�P�X�W�O�N

�R�D�����V���A�Q�O�P�W�N�X���P�V���@�����̔��@�u���c�N�w�@���m�Ƃ̊i���v

�S�D���� �D�q�A�s�דI���ςƐ����@�\������c�N�w�ɂ��Ă̈�@�l�@

���{��w��w�@�����Љ����ȋI�v No.7, 677-687 (2006)