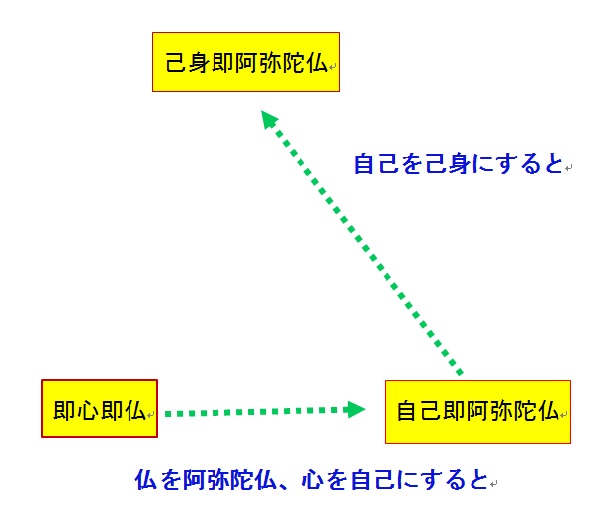

����

�P�m����A��͔E�a���̏��ɉ����āA�ꂽ�ѕ����Č����ɕւ����A

�ڂɐ^�@�̖{����������B

������ȂĂ��̋��@�������ė��s���āA�w���̎҂����āA

�ڂɕ������A�e�X����ϐS���āA����{�S�������ށB

���������炸��A�{�炭��P�m���̍ŏ��@��������҂��K�߂āA

���H��������B

����P�m���͑�����L��A�����������Č������ށB

��̑P�@�́A�P�m���Ɉ����Ă悭���N���邪�̂Ȃ�B

�O���̏����A�\�o�́A�l�̐����ɍ݂�āA�{����L���B

�����邱�Ɣ\�킸��A�{�炭�P�m���̎��������߂āA���i�͂��j�߂Č���ׂ��B

����������҂́A�O�ɋ��ނ邱�Ƃ����炸�B

�����P�m�������߂āA��E��Ɩ]�܂A���̏��i���Ƃ��j�L�邱�Ɩ����B

�����ȂĂ̌̂ɁA���S�̓��ɒm���L��Ď�����Ȃ�B

�����ז����N�����āA�ϔO�^�|���A�O�̑P�m���̋������邱�ƗL���嫂��A�~�����Ɠ��ׂ��炸�B

�������^�̔ʎ���N�����ĊϏƂ��A�ꙋ�߂̊ԂɁA�ϔO?�ɖł��B

��������������A��債�đ������n�Ɏ���B

�P�m����A�q�d���ĊϏƂ��āA���O���O�Ȃ�A����̖{�S������B

�����{�S������A�����{����E�Ȃ�B

������E�A��������ʎ�O���A�������ꖳ�O�Ȃ�B

���������O�Ɩ��Â���B

������ؖ@�����āA�S����������A����O�ƂȂ��B

�p�͑�����؏��ɕՂ��A�܂���؏��ɒ������B

�����{�S����߂āA�Z�������ĘZ���葖�o�����ނ�A

�Z�o�̒��ɉ����Đ������G�����A�������R�ɂ��āA�ʓ����đ邱�Ɩ����B

��������ʎ�O���ɂ��āA���݂ɉ�E������A���O�̍s�Ɩ��Â��B

�����S���v�킸���ď�ɔO�����Đ₹���ނ�A��������@���ɂ��āA�����ӌ��Ɩ��Â��B

�P�m����A���O�̖@�����҂́A���@�s���ʂ��B

���O�̖@�����҂́A�����̋��E������B

���O�̖@�����҂́A���ʂ̒n�Ɏ���B

�P�m����A���ɌႪ�@��҂́A��ɌႪ�@�g�̓��̍��E�𗣂ꂴ�邱�Ƃ�����B

�P�m����A���̓ڋ��̖@��������āA�������s���āA

������邱�Ƃɉ����āA���Ɏ��i���j���邪�@�����邪�̂ɁA

�g���I��܂őނ�����҂͐��ʂɓ����Ɨ~���B

�R��̂��{�炭�`�����ׂ��B

�]��i���イ���傤�j�ȗ��A�ٓ`���t���āA���̐��@�i�����j�����Ƃ��B

�����������s�������āA�ʖ@�̒��ɍ݂�A�`�t���B

�ނ̑O�l���āA����ɉv�����B���炭�͋�l�̉��������āA

���̖@���掂��A�S���獅�ɁA���̎퐫��f���Ƃ��B

���F

�E�a���F �Z�c�d�\�̎t �ܑc�O�E�喞�T�t�i�U�O�P�`�U�V�S�j�̂��ƁB

�ڂɕ������F �ꋓ�ɕ��̌��̒q�d�����B

���̌��̒q�d�͖����ʒq�Ȃ̂ŁA

�����������ʁE���͂����肵�ė����Ō�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�����ꋓ�Ɏ���������Ηǂ��̂ł���B

�P�m���F �l�X���ĕ����E���ɓ��������m��F�l�B

���̏ꍇ�͑T�̎w���ҁB�T�̎t�ƁB

�����P�m�������߂āA��E��Ɩ]�܂A���̏��i���Ƃ��j�L�邱�Ɩ����B�F

�����w���҂̎w���̉��ɁA��E�������i���͂Ō�邱�Ƃ��ł��Ȃ��j�Ȃ�A

�O�ɗǂ��w���҂����߂�K�v������̂ł���B

�����͂Ȃ��Ȃ�����ӏ��������̂悤�ɉ��߂��邱�Ƃ��ł���B

���̉ӏ��ɐ�s���镶�ɉ����āA�������߂��玩�͂Ō�邱�Ƃ��ł���҂́A

�O���ɋ��������߂�K�v�͂Ȃ��ƌ����Ă��邩��ł���B

�d�\�̘_���́A���͂Ō�邱�Ƃ��ł���҂́A

�O���Ɏw���҂̋��������߂�K�v�͂Ȃ����A

���͂Ō�邱�Ƃ��ł��Ȃ��l�͗ǂ��T�̎w���҂��K�v���ƌ����Ă���B

����P�m���͑�����L��A�����������Č������ށB�F

��������������Ηǂ��Ƃ�������ǂ��A

��������ɂ͈�厖�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���̈������n���ď��߂Č��������ł���̂��B

���̂��߂ɂ͈̑�ȑP�m���ɉ���Ă��̐������w���������邱��

�ɂ���Č������邱�Ƃ��s���ł���B

���̈̑�ȑP�m���i�t�Ɓj�ɉ���Ă��̐������w���������邱�Ƃ�

����Č������邱�Ƃ��s���ł���B

���̑P�m���i�t�Ɓj�̐������w���������邱�Ƃɂ���Č������邱��

���ł�����̎t�Ƃ͈̑�ȑP�m���ł���B

�t�Ɍ����A���̑P�m���i�t�Ɓj�̎w���������Ă�����C�s���Ă�

�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ���̎t�Ƃ͈̑�ȑP�m���Ƃ͌����Ȃ��B

�O�����瑱���h���̈����ȂnjÂ��l�����͎���̐�������l�����ł���B

����ł͏����C�����邱�Ƃ��K�v���ƍl������B

�����I�ɍl�������A

�O�����瑱���h���̈����Ȃǂ̍l�����͌���Ȋw�ł͐����ł��Ȃ��B

�܂��O�����瑱���h���̈����͍l���邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ł���B

���̂悤�Ȕ��I�ȍl���ɂ��܂ł���������K�v�͂Ȃ��ƍl������B

�ϔO�^�|�F �����ɑP�m���̎w���������Ă��A���Ȃ�Y��āA

�O�Ɍ������ċ��߂����ł͓^�|�ϑz�Ƃ������̂ł���B

���Ȃ��Ȃ݂āA�Ȏ��������ׂ��ł���B

���߁F �Ñ�C���h�̎��Ԃ̍ŏ��P�ʁB

�w���ЂƂ͂�������i�e�w�j�Ԃ�65���߂���ƌ����Ă���B

�A�w����k���_�x�ł́A24����=30���ČI��=900�c��=54,000������=6,480,000���߂Ƃ��Ă���B

������v�Z����ƂP���߁��P�D�R�~�P�O�|�S���ƂȂ�B

�ꙋ�߂�1/75�b�Ƃ�����������B���̐��Ōv�Z����ƁA�ꙋ�߂͂P�R�D�R�~�P�O�|�R���ƂȂ�B

�����A�ꙋ�߁��P�R�D�R�~���b�@�̊W��������B

�i�B�����̌���I���߂��Q���j�B

���n�Ɏ���F ���i�o�ҁj�ɂȂ�B���Ƃ��Ă̎��o��B

���ɂ̋��n�Ɏ���B

���O�F �����������炩�ŁA�͂����肵�Ă��邱�ƁB

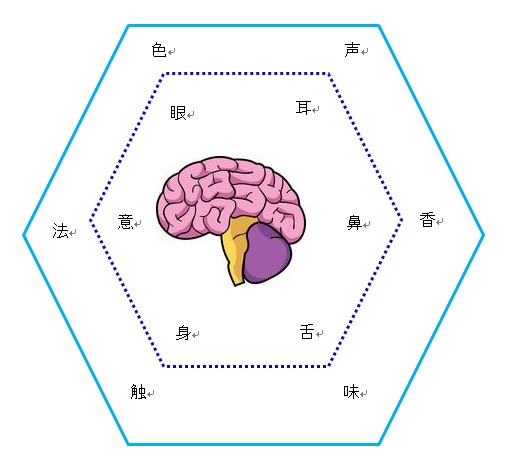

�Z���F �U��ނ̎��̂��ƁB

�����͊Ꭿ�C�����C�@���C�㎯�C�g���C�ӎ��Ƃ����Z��ނ̎��ł���B

�����ł́A���ꂼ���A���A�@�A��A�g�A�ӂ̂U��̔F���튯�i�Z���j����������]���������āA

���ꂼ��F (�`������������) �A���A���A���A�G�A�@ (�Z��)

��F������ƍl����̂ł���B

�i�����̔F���_�F�\���E���Q���j�B

�Z��F �Z���B��A���A�@�A��A�g�A�ӂ̘Z���o�튯�B

���(�������)�@����(�ɂ���)�@�@��(�т���)�@���(������)�@�g��(�������)�A

�@�Ӗ�(������)�Ƃ����Z�̖�B

�����ł͊O������̏��͂����Z�̖傩�����ƍl����B

�Z�o�F �Z���ɓ��������ĐS�������A�Z��̊O�E����̎h������B

�F�i�����j�E���i���悤�j�E���i�����j�E���E�G�i�����j�E�@�̘Z���̂��ƁB

�i�����̔F���_�F�\���E���Q���j�B

�ʓ����āF ���������R�ɂȂ��āB

�S���v�킸���āF �����v��Ȃ��ŁB

���ꂱ��Ɓi�S���̂��Ƃ��j�v��Ȃ��悤�ɂ��āA

����͂����邱�Ƃ��v��Ȃ��ƌ������Ƃł͂Ȃ��B

���ʈӎ������ĔϔY��X�g���X�܂Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ������Ă���B

�ӌ��F �������̂̌����B�Ό��B

���@�s���ʂ��B�F ��������̂̓��������Ƃ��Ƃ������ł���B

�ڋ��i�Ƃ傤�j�F �C�s�̊K�����o�Ȃ��ŁA

�����ɐ����ł���Ɛ��������B

�܂��A�ŏ����炢���Ȃ�[���ȑ��̗��@����������B

�Z�c�d�\�̓�@�T�͓ڋ��ł���B

���ʁF ���̋��n�B

�]��i���イ���傤�j�ȗ��A�ٓ`���t���āA���̐��@�i�����j�����Ƃ��B�F

�̂��獡�܂ŁA�S����S�֓`�����ė����̂ł����āA

���̐��@���B���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�`�t�F �`���B

���̎퐫�F �����B�@�����B

�i�����Ɣ@�����v�z���Q���j�B

����ɉv�����B�F ���ǂ͖��ɗ����Ȃ��B

���炭�͋�l�̉��������āA���̖@���掂��A�S���獅�ɁA���̎퐫��f���Ƃ��B�F

���������̂́A�����Ȑl�����̋����𗝉��ł����ɁA���̖@����掂��A

�i���ɁA�������₵�Ă��܂�Ȃ����Ƃ������Ƃł���B

�@������F

���N�A���ܑ͌c�O�E�a���̂��ƂŁA�ꂽ�т��̋������Č����ɂ��̏�Ō��A

��x�Ŏ��Ȃ̐^�̖{���ɋC�t�����B

���������킯�ł��̋������L�߁A�C�s�ҒB���A�����ɕ��̌��̒q�d�����A

�e���������̐S���ώ@���A����̖{�S�ɖڊo�߂�悤�Ɏw�����Ă���̂ł���B

���������Ō�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A�����̘a���ōŏ��̕��@�̐^����

�������Ă���w���҂�T�����߂āA�������ŏ��̕��@�����蒼�����Ă��炤���Ƃ��B

��̑T�̎w���҂Ƃ����҂ɂ͑傫�ȏ���������Ă���K�v������B

����ɂ���Ĕނ͏C�s�҂������w�����Č����ɓ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

������P�@�́A�w���҂ɂ���Ė{���̗͂����邽�߂ł���B

�O���̏�����\�o�́A�l�̖{���̒��ɁA���Ƃ��Ƌ�L����Ă�����̂ł���B

�����Ō�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A

�K���w���҂Ɏw�����Ă�����āA���߂Č����ł���̂ł���B

�������߂��玩�͂Ō�邱�Ƃ��ł���҂́A�O���ɋ��������߂�K�v�͂Ȃ��B

�����w���҂̎w���̉��ɁA��E�������i���͂Ō�邱�Ƃ��ł��Ȃ��j�Ȃ�A

�O�ɗǂ��w���҂����߂�K�v������̂ł���B

���̂��ƌ����ƁA���͂Ō�邱�Ƃ��ł���l�́A

�����̐S���Ɏw���҂����Ď����Ō�邩��ł���B

�����ׂȖ������N���āA�S���ϔO�œ^�|����Ȃ�A

�O���̎w���҂������w�����Ă��A�~�����Ƃ��ł��Ȃ����낤�B

�������^�̔ʎ�̒q�d�ŊϏƂ���Ȃ�A��u�̊ԂɁA

�ϔO�͊F�ɏ��ł��Ă��܂����낤�B

�������������A��u�̊ԂɁA����ĕ��ɂȂ�̂��B

�P�m����A�q�d�������ĊϏƂ��āA���O���O�Ȃ�A����̖{�S�ɖڊo�߂邱�Ƃ��ł���B

�����{�S�����o���邱�Ƃ��ł���A���ꂪ���{����̉�E�ł���B

������E�ł���A���ꂱ�����ʎ�O���ł���A���O�Ƃ������Ƃł���B

����ł͉��O�ƌ����̂��낤���H

�����鑶�݂����āA����ɐS���������ƂȂ��A�������Ȃ���A���O�Ƃ����̂��B

���̓����͂����鏈�ɕՂ��s���킽��A�܂������鏈�Ɏ������邱�Ƃ��Ȃ��B

�����{�S����炩�ɂ��āA�Z�������ĘZ���葖�o������ƁA

�Z�o�̒��ɉ����ĉ������ꂽ�藐��邱�Ƃ������A

�������R�ɁA�S�����R�ɂ̂т̂тƍL����邱�Ɩ����B

���ꂪ�ʎ�O���ł���A���݂ɉ�E����̂��A���O�̍s�Ƃ����̂ł���B

���������v�킸���ď�Ɏv�������₵�Ă��܂��Ȃ�A

����͋����ɔ���ꂽ���̂ŁA�����l�����ł���B

���N�A���O�̖@�����҂́A�����铹�������Ƃ��Ƃ������ł���B

���O�̖@��������҂́A�����̋��U��������B

���O�̖@��������l�́A���̋��n�ɒn�ɓ��B����̂ł���B

���N�A��̐��Ɏ��̖@��҂́A��Ɏ��Ɠ����@�g�����𗣂�Ȃ����ƂɋC�t�����낤�B

�@�P�m����A���̓ڋ��̖@����A���Ɠ����悤�Ɍ��A�����悤�ɏC�s���A

������邱�ƂŁA���Ɏt������悤�ɂ��邩��A

���ʂ܂őӂ�Ȃ��҂͌��̋��n�ɓ��邾�낤�B

�����ł����Ă������͂��̖@���`������̂��B

�̂��獡�܂ŁA�S����S�֓`�����ė����̂ł����āA���̐��@���B���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�������Ɠ����悤�Ɍ����A�����悤�ɏC�s���Ȃ��ŁA

�ʂ̋�����Ă���Ȃ�A�`�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�Ðl�̓��Ȃ��A���ǂ͖��ɗ����Ȃ����炾�B

���������̂́A�����Ȑl�����̋����𗝉��ł����ɁA

���̖@����掂��A�i���ɁA�������₵�Ă��܂�Ȃ����Ƃ������Ƃł���B

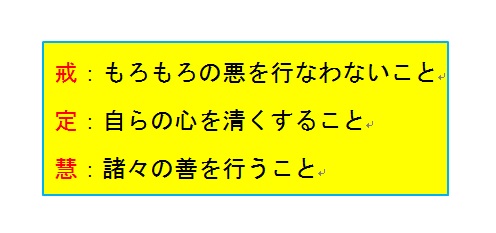

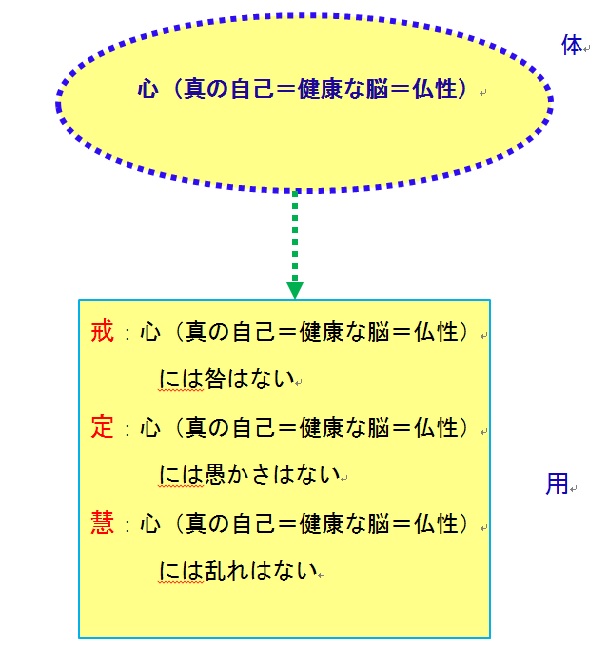

���߂ƃR�����g�F

�Z�c�d�\�ܑ͌c�O�E�̎w�����ŁA�����Ɍ��A

���������o������T�̎w���҂̏d�v���Ƃ��̏����ɂ��Č���Ă���B

�T�̎w���҂����ׂ��d�v�ȏ����́A

���̐l�̎w���͂ɂ�����C�s�҂�����������͂����邩�ǂ����ɂ���

�ƍl���Ă���B

�C�s�҂����̐l�i�t�Ɓj�̋����w���̉��������ł�����̎t�Ƃ͗ǂ��T�̎w�����ƌ�����B

�������A�C�s�҂����̐l�i�t�Ɓj�̋����w���̉��ɂ�����C�s���Ă�,

�C�s�҂������ł��Ȃ���Έ̑�ȑT�̎w���҂Ƃ͌����Ȃ��B�@

�ƍl���Ă���̂ł���B

���̂悤�ɍl���Ă��邱�Ƃ́A

�u����P�m���͑�����L��A�����������Č��������B

��̑P�@�́A�P�m���Ɉ����Ă悭���N���邪�̂Ȃ��B�v

�ƌ����Ă��邱�Ƃ��番����B

�d�\�͌������d�����A������T�̃L�[�|�C���g�ƍl���A

�����ɓ����w���҂̎w���͂��d�v���ƍl���Ă������Ƃ�������B

����͑T�̎w���ҁi�t�Ɓj�ɑ����ό������v�����ƌ����悤�B

�O���̏�����\�o�́A�l�̖{���̒��ɁA���Ƃ��Ƌ�L����Ă���B

���̂��ƂɎ����ŋC�Â���邱�Ƃ��ł��Ȃ����ɂ́A

�w���҂Ɏw�����Ă�����āA���߂Č����ł���ƌ����B

�����A���߂��玩�͂Ō�邱�Ƃ��ł���҂́A�w���҂����߂�K�v�͂Ȃ��B

���͂Ō�邱�Ƃ��ł���l�́A

�����̐S���Ɏw���҂����Ď����Ō�邩��ł���ƌ����B

���͂Ō�邱�Ƃ��ł��Ȃ��l�̏ꍇ�ɂ́A�O�ɗǂ��w���҂����߂�K�v������

�Ƃ��Ă���B

�������A�ׂȖ������N���āA�S���ϔO�œ^�|���Ă���l�ɑ��ẮA

������O������w���҂������w�����Ă��A�~�����Ƃ��ł��Ȃ��ƌ����B

���̂悤�ȋ~���������^�|�̐l�ł��A���^�̔ʎ�̒q�d�ŊϏƂ���Ȃ�A

��u�̊ԂɁA�^�|�E�ϔO�͏��ł��Ă��܂��B

�����A���^�̔ʎ�̒q�d�������������A��u�̊Ԃɕ��ɂȂ�

�Ƃ����ڌ�̍l���������Ă���B

���̂悤�ɁA�ʎ�̒q�d�������ĊϏƂ��āA���O���O����Ȃ�A�^�̎��Ȃɖڊo�߂邱�Ƃ��ł���B

���ꂪ���{����̉�E�ł���A�ʎ�O���ł���A���O�Ƃ������Ƃł���ƌ����B

�d�\���^�̎��Ȃɖڊo�߂錩���̌����������{�I�ȉ�E�ł���A�ʎ�O���ł���A

���O�ł���ƍl���Ă������Ƃ�������B

�U�D�S�͂�

�u�����{�S����߂āA�Z�������ĘZ���葖�o�����ނ���A

�Z�o�̒��ɉ����Đ������G�����A�������R�ɂ��āA�ʓ����đ邱�Ɩ����B

��������ʎ�O���ɂ��āA���݂ɉ�E������A���O�̍s�Ɩ��Â��B�v

�Ƃ��������͕�����ɂ����B

����̉Ȋw�I�ϓ_�����������Ǝ��̂悤�ɂȂ邾�낤�B

�]�Ő��ꂽ�Ꭿ�C�����C�@���C�㎯�C�g���C�ӎ��Ƃ����Z��ނ̎��i�Z�����S�j��

���T�C�s�ɂ���ď��ꌒ�N�ƂȂ�A

��C���C�@�C��C�g�C�ӂ̂U��̔F���튯�i�Z���j�̓�����

���S�ƂȂ莩���ŃR���g���[���ł���悤�ɂȂ�B

���̂��߁A�ǂ�Ȋ��i�Z�o�j�̒��ɂ��Ă��S������Ɏ���������A��������邱�Ƃ��Ȃ��B

�S�͎��R�ɂ̂т̂тƍL����A���R�ɍs�����āA����邱�Ƃ��Ȃ��B

���ꂪ�A�ʎ�O���ł���B

�S�����R�ɂ̂т̂тƍL����A�����̃R���g���[�����ŁA

���R���݂ł���̂��A���O�̍s�Ƃ����̂ł���B

����

�P�m����A���Ɉ�̖�����L��B

�����\���u�悹�A�����ɓ������߂����ď��ł����߂�B

��ɞH���A

���l�͕����C�߂ē����C�߂��A

���������A�����C�ނ�͕ւ����ꓹ�Ȃ�ƁB

�z�{���{���ĕ����ӂȂ���A

�S���̎O���͌�������B

�����S���Ɍ����č߉��������A

�e���̐����ɐ^�ɜ�������B

�����������ΐ^�̜����Ȃ�A

�ׂ����������s���đ����ߖ����B

�w���͏�Ɏ������ς���A

���������Ɠ��i�Ƃ��j�Ɉ�ނȂ�B

�Ⴊ�c�͂������̓ږ@��`���A

������킭�͌������ē��i�Ƃ��j�Ɉ�̂Ȃ�Ƃ��B

���������ɖ@�g���K�i���Ɓj�߂�Ɨ~���A

���@�̑��𗣂�ĐS�����i�����j���B

�w�́i�Ɓj�߂Ď��猩�ėI�I���邱�Ɣ���A

��O��������Έꐢ�x�i��j�ށB

������������Č�����ƂȂ��

�i���ɍ������Ď��S�ɋ��߂�B

�t�����A

�u���垐�����ɉ����āA���̓ڋ�������B

������킭�͖@�E�̏O���A���̌����ɉ����Č����������Ƃ��v�ƁB

�t�̐��@���i����j���A��g�N�͊��������Ɨ^�i�Ƃ��j�Ɉꎞ�ɗ����i�ȁj���A��炴��Җ����B

�F�V���炭�A

�u�P���Ɓi���ȁj�B�������i�͂��j���B���ɕ��̏o���L���Ƃ��v�ƁB

���F

���߁F �����⓹���ɂ��Ă��邪�܂܂Ɍ����A

���Ȃ̌����Ɏ�����߁B

�S���̎O��: �ÁE�сE�s�̎O�ł̔ϔY�B

�O�ŁF �O�łƂ́A�����ɂ����č������ׂ����̂Ƃ����ł����{�I�ȎO�̔ϔY�A

���Ȃ킿�Ái�ނ��ڂ�j�E�сi������j�Eᗁi�������j���w���B

�O�̔ϔY��łɗႦ�����̂ł���B

�O�ł͐l�Ԃ̏����E�ꂵ�݂̍����Ƃ���Ă���B

�u�b�_�̐��������{�����A��敧����ʂ��čL���m���Ă���T�O�ł���B

�Ⴆ�A�ŌÂ̌o�T�Ɛ��肳����`�p�[����̃X�b�^�j�p�[�^�ɁA

�ÁE�сEᗁi�Ƃ�E����E���j���������ׂ����Ƃ��q�ׂ��Ă���B

��Ɏ������ς���F ��X�̎����i���^�̎��ȁj�͕����ł���Ɗς�B

�������F ���������B

���������Ɠ��i�Ƃ��j�Ɉ�ނȂ�B�F ��������Ώ����Ɠ������ԂɂȂ�B

�Ⴊ�c�͂������̓ږ@��`���F �B����t����X�̑c�t��

�F���������̓ڌ�̋�����`���ė����B

�i�B���T�Ƒc�t�T�̗��j���Q���j�B

�����F �����B

���@�̑��𗣂�ĐS�����i�����j���F ���ۂɎ����Ȃ��ŐS�����Ȃ����B

�w�́i�Ɓj�߂Ď��猩�āF �Ȏ������ɐ��i�w�͂��Ď�������߂āB

�w�́i�Ɓj�߂Ď��猩�ėI�I���邱�Ɣ����A

��O��������Έꐢ�x�i��j�ށB�F

���i�w�͂��ČȎ������ɐ��i�w�͂��ė�ނׂ��ŁA

���͂̂�т�Ƃ�����肵�Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��B

��ɑ����ӎ����₦����̐��͏I���ɂȂ�B

������������Č�����ƂȂ�A�i���ɍ������Ď��S�ɋ��߂�B�F

�������̋���������Č��������������Ȃ�A�h�i�ɍ������Ĉ�S�ɋ��߂�B

�h�g�F �B�̏��@���B

��g�N�F ��h�g�Ɍh�̂̌N�����ČĂ��́B

��Ƃ������̏B�̏��@���B

�������i�͂��j���F �v�������Ȃ����Ƃ��B

�@������F

���N�A���Ɉ�̖����̐S���r�̂����B

��������������Ə�����Ȃ�A�����ǂ����

�N�B�̖����̍߂����ď��ł����邾�낤�B

���̉̂͂������B

�����l�͕������C�߂邾���ŕ������C�߂Ȃ��B

�����A�������C�߂�̂������ł���Ƃ��������������B

�z�{���{���邱�Ƃ��琶�܂�镟���͌���Ȃ����A

�S�̒��̎O�ł͎n�߂������Ă���B

�����S�Ɍ��������č߂̌�������菜��

�e���̖{���̒��Ő^�̜��������邱�Ƃ��B

�������������Ȃ���ꂪ�^�̜����ƂȂ�A

�הO����菜�����s������߂͏����Ă��܂����낤�B

�������w�Ԃɂ͉�X�̎����ł��镧������Ɋς��Ȃ����A

��������Ώ����Ɠ������U�ɂȂ邾�낤�B

�B����t����X�̑c�t�B�͊F���������̓ڌ�̋�����`���A

�F���^�̎��Ȃɖڊo�߂đc���ƈ�̂ɂȂ邱�Ƃ�������̂��B

���������ɕ��q�����߂����Ȃ�A

���ۂ̎p�Ɏ����Ȃ��ŐS�����邱�Ƃ��B

���i���ČȎ������ɗ�݁A�̂�т肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��A

��ɑ����ӎ����₦����̐��͏I����Ă��܂��B

���̋���������Č����������悤�Ƃ���Ȃ�A

�h�i�ɍ������Ĉ�S�ɋ��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�t�͌������A

�u���垐���ɉ����āA�ڌ�̋���������B

��킭�͑S���E�̏O�����A���̌��t���Ă���������������悤���v�ƁB

�t�̐��@���I������ƁA��h�j�͖�l�o�ƁA�݉Ƃ̒�q�B��

��Ăɔq�炵�A�����J���Ȃ��҂͂��Ȃ������B

�F�͊��Q���āA������

�u�Ȃ�Ƒf���炵�����Ƃ��B�v�������Ȃ����Ƃ��B

���̗��̕Гc�ɂɕ����o�������Ƃ́I�v�ƁB

����ƃR�����g�F

�����ł͌d�\�̖�����i�����̐S���r�́j���Љ�Ă���B

���̖̉̂`���Ől�X�́u�����C�ނ�͕ւ����ꓹ�Ȃ��v�ƍl���āA

�����C�߂ē����C�߂��v�Ɖr���Ă���B

�����̒����l�͕��������C�߂�@�����ƍl���Ă��邪

�d�\�́A����͖����ŁA���ꂾ���ł͕����ł͂Ȃ��ƌ����B

�����l�̕�����e�ɂ����鐢���I�ȕ����d���̎p���������ċ����[���B

�d�\�́A

�u�����̏C�s�͉�X�̎����͕����ɑ��Ȃ�Ȃ��ƊςāA�����Ɠ����ɂȂ邱�Ƃ��B

�B����t����X�̑c�t�B�͊F���������̋�����`�����A

���ۂɎ����Ȃ��ŐS�����A�^�̎��Ȃɖڊo�߂đc���ƈ�̂ɂȂ邱�Ƃ�������̂��B�v

�Əq�ׁA

�����ł��A�������d����������A���ȋ����ɂ�錩���������߂����A��@�T�̗�����������Ă���B

��h�j�A��l�o�ƁA�݉Ƃ̒�q�B�̌��t�A

�u���̗��̕Гc�ɂɕ����o�������Ƃ͎v�������Ȃ����Ƃ��I�v

�����Ɉ�ۓI�ł���B

�V�́@�ⓚ�����y�ѐ��������

����

���̎���h�N�͂ӂ����їe�V���l�i���₤��j�������ė�q���A

�₤�ĞH���u��q�͘a���̐��@���āA���ɕs�v�c�Ȃ��B

���������^���L��A�a���ɖ���Ɨ~���B��킭�́A�厜�߂��ē��ɉ�������܂��B�v

�t�H���A�u�^������Α����₦�B�����ĎO���邱�Ƃ�{�i�����j�����B�v

����H���A�u�a���̏����́A�i���j�ɐ���B����t�̏@�|�ɂ��炸���H�v

�t�H���A�u���i�����j���B�v

���H���A�u��q�͕�����B�B�����߂ė��̕�����������A��₤�ĉ]���A

�w���͈ꐶ�A���������A�z�{���ւ�݂��A���̌������L���x�ƁB

�B�������A�w���Ɍ��������x�ƁB

����͜����i�Ȃ�������j�݁A�{��ɏ́i���ȁj�킸�B

���ɒB�������ċ����o�������ނ��B

��q�͖������̗��ɒB�����A

��킭�͘a���A�ׂɐ�����Ƃ��B�B���̈ӎ|��@���i������j�H�v

�t�H���A�u���Ɍ��������B�搹�̌����^�����Ɣ���B����͐S�ׁi�悱���j�܂ɂ��āA���@��m�炸�B

�@���苟�{���A�z�{���ւ�݂��B���Â��ĕ������ނƈׂ��A

�@���������ĕւ������ƈׂ��ׂ��炸�B�����͖@�g�̒��ɍ݂�A�C���ɍ݂炸�B�v

�t�܂��H���A�u�����͐�����A�����͂��꓿�Ȃ�B�O�O�ɑ邱�Ɩ����A

��ɖ{�������āA�^���ɖ��p����𖼂Â��Č����ƂȂ��B

�O�ɗ���s����͐�����A���S�Ɍ����i���j�Ȃ�͐��꓿�Ȃ��B

�����̖��@����������͐�����A�S�̂̔O�𗣂��͐��꓿�Ȃ��B

�����𗣂ꂴ��͐�����A���p���Đ��������͐��꓿�Ȃ��B

���������@�g���K�߂A��������Ɉ˂��č삹�A����^�̌����Ȃ��B

�����������C����l�Ȃ�A�S�ɑ����y���A��ɕ��h�i�ӂ��傤�j���s����Ȃ��B�v

�t�H���A

�u�S�ɏ�ɐl���y�āA���f������A��������������B

�������ςɂ��ĕs���Ȃ�A�������瓿�����B

��䎩��ɂ��āA��Ɉ���y�邪�ׂ̌̂Ȃ��B

�P�m����A�O�O�ɖ��ԁi�ނ���j�Ȃ�͐�����A�S�s�̕����i�т傤�����j�Ȃ�͐��꓿�Ȃ��B

����g���C�ނ�͐�����A���琫���C�ނ�͐��꓿�Ȃ��B

�P�m����A�����͐{�炭�����̓��Ɍ���ׂ��B

����z�{���{�̋��ނ鏊�ɂ��炸�B�����ȂāA�����͌����ƕʂȂ��B

����͐^�������炸�A�䂪�c�t�ɉ߁i�Ƃ��j�L��ɂ͔��B�v

���F

�B����t�F ���B���i�ڂ��������, bodhidharma�A�{�[�f�B�_���}�j�B

�����T�@�̊J�c�Ƃ���Ă���C���h�l�����m�ł���B

�B���A�B���c�t�A�B����t�Ƃ������B

��C���h�̃^�~���n�p�b�����@���ɂ����č����̑�O���q�Ƃ��Đ��܂�A

�����Ŋ��������̑m���B

5���I�㔼����6���I�O���̐l�ŁA����̓`����Ƃ���ɂ��Αv(�쒩)�̎���

�i�x���Ƃ�479�N�̐�_(�쒩)�̐����ȑO�j�ɒ����ɂ���ė����Ƃ���Ă���B

�����T�̊J�c�B�w�i���B���^�x�ɂ��Ύ߉ނ��琔����28��ڂƂ���Ă���i���V�Q�W�c�j�B

�i���V�Q�W�c�ɂ��Ă͑T�̎v�z�P���Q���j�B

�@�}�W�@�����F�N��w�B���}�x�i�ؔʼn� 1887�N�j

���B���ɂ��Ă̓`���͑������A���̗��j�I�^�����ɂ͑����^����������Ă���B

�B����t�̏@�|�F �B����t�̋����̍��{�B

���̕���F �J ���i���傤 ����A�݈ʂT�O�Q�`�T�S�X�j�B�쒩���̏���c��B

�@�}�X�@���鑜�@

����͕�����M���A�����̉����ɏ]���A�ؐH�������������߁A�u�c���F�v�Ƃ��̂��ꂽ�B

����͉Ɛb��i�̔����i�T�S�W�`552�j�ɔs��H���ꂽ�B

����́A�H���������ɗ^�����Ȃ������B

�������߂����^����ꂸ�A�Q���Ɗ����̒��Ŏ��B

����͌N��Ƃ��Ă̓������ɔ�����āA����ȏ��������̂��Ȃ��A

�Q�b���|���͂ǂ�������ɒl���Ȃ��Ƃ����B

�k�v�̗��j�w�Ҏi�n���i1019�`1086�j�͒����w�����ʊӁx�u���I�v�̘_�^�ɂ�����

�u����͏I����S�����Ȃ������v�ƕ]���Ă���B

�B�������̕���ɖ@��������b�͕Ɋޘ^��ꑥ��]�e�^��ɂ�������B

�i�Ɋޘ^��ꑥ���Q���j�B

�i�]�e�^����Q���j�B

�ւ�݂��F �ւ͍H (��������) �Ƃ������B

�����ŔF�߂��Ă���ߑO���̐H���B

�����ɂ��ƌ����Ƃ��Čߌ�ɂ͐H�������Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B

�̂��ɓ]���ē��H���Ȃ����ƁC���邢�͖@��̐H���������悤�ɂȂ����B

���V�i�Ƃ��j���@����@�v�̂��Ƃ̐H����̂��Ƃ����Ƃ��ƌ����B

�����̏ꍇ�́A�@���E�@�v�̍ۂɁA�m���ɂ��njo�̂��ƐH�����ӂ�܂���B

���̐H�������Ƃ��i��ցE���ւƂ������j�ƌĂԁB

�m����Q��҂ւ̂���̋C���������߂����V�ł���Ɠ�����

�A�ꓯ�Ō̐l���ÂԂ��߂̍s���ł���B

���`�́u����v�B (1) �g�̂ƌ��t�ƐS�̈��s��T�ނ��ƁB

(2) ���߂��߂��ĐH�������Ȃ��Ƃ�����������邱�ƁB

(3) �����̂Ƃ��̐H���B

(4) �����̉����̋K��ɏ]���Č��� 15���� 30���ɁA

����n��̑m���W���Ď��Ȕ��Ȃ�����W��Ȃǂ��Ӗ�����B

����͜����i�Ȃ�������j�݁A�{��ɏ́i���ȁj�킸�B�F

����͒Q������ŁA�����̊��҂ɓY��Ȃ������B

�搹�̌��F �B����t�́u�������v�̌��t���w���B

���Ɍ��������F ����͐��ԓI�ȕ��������߂ĕ����ɋA�˂��Ă���B

����͖���}���̓Η��̗��ꂩ��B���Ɩⓚ�ɗՂ�ł���B

����A�B���͖����ʒq�̑��`���ɗ����Ă���B

���ԓI�Ȍ��������߂Ă��镐��Ɂu�������v�Ɠ������̂�

�B����t�̑厜�߂̐��@���ƍl�����Ă���B

�����͖@�g�̒��ɍ݂�F �����͏o���Ԃ̂��́B�@�g�Ƃ͖@���̂��́B

�B���͌����͏o���Ԃ̂��̂ŁA���@���̂��̂̒��ɂ���B�����I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ƌ����Ă���B

�C���ɍ݂炸�B�F �C���͐��ԓI�P�����C���āA

�����I�ȕ��i�K���j�����߂邱�ƁB

�B���͐^�̌����͐����I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�o���ԓI�Ȃ��̂ŁA���@���̂��̂̒��ɂ���B

�����I�ȏC���ɂ͂Ȃ��ƌ����Ă���B

�O�ɗ���s����͐�����F �O�ɑ��Đ܂�ڐ���������̂����ł���B

���S�Ɍ����i���j�Ȃ�͐��꓿�Ȃ�F ���S��

���Ȃ��ւ肭�����čT���ڂɂ��邱�Ƃ����ł���B

�S�̂̔O�𗣂��͐��꓿�Ȃ�B�F�u���N�M�_�v�ł̓A�[���������o�ƕs�o�ɕ����A

�o�ɂ��Ď��̂悤�ɐ����Ă���A�u�������̊o�̋`�Ƃ��A

�S�̗̂��O�Ȃ�������B���O�̑��͋���E�ɓ����������A

�����鏊�Ȃ���A�@�E�ꑊ�Ȃ�A����@���̕����@�g�Ȃ��v

�i�S�̗��O�ɂ��Ă͑T�̎v�z���Q���j�B

�����̖��@����������E�E�E���p���Đ��������͐��꓿�Ȃ�F

���@�͎����i�]�j�̒��ɂ���A�����i�]�j�𗣂�邱�Ƃ͂Ȃ��B

�����̂܂܂ɖ��p�����킵�������Ȃ���Γ��ł���B

��ɕ��h�i�ӂ��傤�j���s����Ȃ�F ��ɖ��l���h���s���s���B

�������ςɂ��ĕs���Ȃ�A�������瓿�����B�F

�������������Đ^�S���Ȃ���A���Ƃ��Ɠ��͖����B�@

�O�O�ɖ��ԁi�ނ���j�Ȃ�͐�����F �S�̗��ꂪ�r�ꂸ�A

��O���~�܂�Ȃ��̂����ł���B

��䎩��F ���Ȓ��S�̍l�����N�����āA

���l���y�A����y�����邱�ƁB

��䎩��ɂ��āA��Ɉ���y�邪�ׂ̌̂Ȃ�B�F

�������Ȓ��S�ŁA���l���y�邽�߂ł���B

�S�s�̕����i�т傤�����j�F �S�s�͐S�̓����B

�����͏���Ő��炩�ȐS�B

�S�̓���������Ő��炩�ł��邱�ƁB

�S�s�̕����i�т傤�����j�Ȃ�͐��꓿�Ȃ�F

�S�̓���������Ő��炩�ł���̂����ł���B

�����͐{�炭�����̓��Ɍ���ׂ��B�F

�����͂��ׂĎ����ɂ���ƌ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@

�z�{���{�F �ɂ��ނ��ƂȂ��A���h�̐S�Ō����邱�ƁB

����z�{���{�̋��ނ鏊�ɂ��炸�B�F

�����͕z�{���{�Ȃǂŋ��߂��Ƃ͂ł��Ȃ��B

�����͌����ƕʂȂ�F

���������߂鎞�ɂ͗L�S�i�����S�j�ŋ��߂�S������B

�����͗L�S�i�����S�j�ŋ��߂���̂ł͂Ȃ��B

���Ȗ{��̎������̂܂܂ɕ\��閳�����̍s�ׂł���A���ꂪ�����̖��p�ł���B

�@������F

���̎��A��h�N�͂ӂ����їe�V�𐳂��Ă��₤�₵����q���A���₵���A

�u���͘a���̐��@���āA���t�ɏo���Ȃ��قǐ[���������܂����B

�������܂������^�₪����܂��̂ŁA�a���Ɏ��₵�����̂ł��B

�ǂ����厜�߂������āA���ɉ�����ĉ������B�v

�t�͌������A

�u�^�₪����Ȃ炷�����₵�Ȃ����B���x���J��Ԃ��Ă������Ƃ͂Ȃ��B�v

��h�N�͌������A

�u�a�����������̂́A�B����t�̋����̍��{�ł͂���܂����H�v

�t�͌������A

�u�������B�v

��h�N�͌������A

�u���͕����܂����B�B�������߂ė��̕�����������������A����͕����܂����A

�w���͐��U�ɂ킽���āA���c���A

�m�����{���z�{���։���Â��܂����A����ɂǂ�Ȍ������L��ł��傤���H�x

�Ɛq�˂�ƒB���͓������A

�w�܂����������͖����B�x

����͂����Q������ŁA�����̊��҂ɓY��Ȃ��̂�

���ɒB�������O�ɒǂ��o�����ƌ����܂��B

���͖������̓�����������܂����B

��킭�͘a���A���ׂ̈ɂ������������B

�B�����{���Ɍ�������������|�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂ł��傤���H�v

�t�͌������A

�u�����͂܂����������̂��B�B����t�̌��t���^���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

����͐S���ׁi�悱���܁j�ŁA���������@��m��Ȃ��B�@

����͎��c���A�m�����{���z�{���։���Â����B

����͕������߂��̂ł����āA���������̂܂܌����ƍl���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�����͖@�g�̒��ɂ���̂ł����āA�������߂�s�ׂɂ͖����̂��B�v

�t�͂܂��������A

�u�����������ł���A�����Ɍ��Ă����͓̂��ł����B

��O��O���b�i��ǁj�ނ��Ɩ����A��Ɏ��Ȃ̖{���������A

�^���ŗD�ꂽ����������̂������ł����B

�O�ɑ��Đ܂�ڐ���������̂����ł����A

���S�ɂւ肭�����čT���ڂɂ��邱�Ƃ����ł����B

��������̑��݂�F���E��������̂����ł����A

�����𗣂�Ȃ��̂����ł����B

�����̂܂܂ɖ��p�����킵�A��������Ȃ��̂����ł����B

���̂悤�Ȍ������������̖@�g�����Ȃ���A

�������̂悤�ɍs�����邱�Ƃ������A�^�̌����ł����B

�����������C���g�ɒ������l�Ȃ�A�S�ɐl���y�邱�ƂȂ��A

��ɖ��l���h���ł��낤�B�v

�t�͌������A

�u��ɐl���y��S�������A����ւ̎����𗣂�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ���A

���͖����B���Ȃ̖{�S���������Đ^�S���Ȃ���A���Ƃ��Ɠ��͖����̂��B

�������Ȓ��S�ŁA���l���y�邽�߂��B

���N�A�S�̗��ꂪ�r�ꂸ�A��O���~�܂�Ȃ��̂����ł����B

�S�̓���������Ő��炩�ł���̂����ł����B

�����Őg���C�߂�̂͌��A�����𐴂炩�ɏC�߂邪���ł����B

���N�A�����͂��ׂĎ����ɂ���ƌ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�����͕z�{���{�Ȃǂŋ��߂��Ƃ͂ł��Ȃ��B

�����͏o���ԓI�Ȃ��̂ł��萢���I�ȐS�ŋ��߂镟���Ƃ͈Ⴄ�̂��B

����͂��̂悤�ȓ�����m��Ȃ������̂ł����A

�䂪�c�t�ɊԈႢ���������̂ł͂Ȃ��B�v

����ƃR�����g�F

�B����t�ƕ���Ƃ̑Θb�ŕ���́A

�w���͐��U�ɂ킽���āA���c���A

�m�����{���z�{���։���Â��܂����A����ɂǂ�Ȍ������L��ł��傤���H�x

�Ɛq�˂�ƒB���́A

�w����Ȃ��Ƃɂ܂����������͖����x

�Ɠ������B

����́A�B�����������@��S�������ł��Ȃ������B

�B���������̊��҂ɓY��Ȃ��̂Ő��ɍ��O�ɒǂ��o�����ƌ����Ă���B

�w�܂����������͖����i�������j�x

�Ɠ������B���̐^�ӂ͂ǂ��ɂ��邩�ɂ��Čd�\�͕�����Ղ��������Ă���B

�����ɂ��Čd�\�͎��̂悤�ɐ�������B

�d�\�́A�u��ɐl���y��S�������A

����ւ̎����𗣂�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A���͖����B

���Ȃ̖{�S���������Đ^�S���Ȃ���A���Ƃ��Ɠ��͖����̂��B

�������Ȓ��S�ŁA���l���y�邽�߂��B�v

�ƌ����B

����̐l��������ƁA

����͕�����M���A�����̉����ɏ]���A�ؐH�������������߁A�u�c���F�v�Ƃ��̂��ꂽ�B

�������A����͉Ɛb��i�̔����i�T�S�W�`552�j�ɔs��H���ꂽ�B

����́A�H���������ɗ^�����Ȃ������B

�������߂����^����ꂸ�A�Q���Ɗ����̒��Ŏ��Ɠ`������B

����͌N��Ƃ��Ă̓������ɔ�����āA

����ȏ��������̂��Ȃ��A�Q�b���|���͂ǂ�������ɒl���Ȃ��Ƃ����B

�k�v�̗��j�w�Ҏi�n���i1019�`1086�j�͒����w�����ʊӁx�u���I�v�̘_�^�ɂ�����

�u����͏I����S�����Ȃ������v

�ƕ]���Ă���B

���E�̖��Ɂu����قǓ��𐂂���䂩���v

�Ƃ����̂�����B

�u�l�͊w��⓿���[�܂�ɂꌪ���ɂȂ�A���l���قǑ���ɐU�镑���v

���Ƃ��Ӗ�����B

���ʒ�ʂɂ���悤�Ȑl���͂��̂悤���������������Ă�����ׂ��ł���B

�������A�������w�сA�u�c���F�ƌĂꂽ����ɂ͂��̂悤�������͌����Ȃ������B

�w���͐��U�ɂ킽���āA���c���A�m�����{���z�{���։���Â��܂����A����ɂǂ�Ȍ������L��ł��傤���H�x

�Ɛq�˂鎞�ɂ��A

�u�ǂ��������͈̂����낤�v

�Ƃ����C�����������āA���₵���Ǝv����B

��������j�����ƒB����t�́A

�w����Ȃ��Ƃɂ܂����������͖����x

�Ɠ�������̍�������ے肵���̂ł���B

����Ƃ̑Θb�ɗՂB����t�͂��炩���ߕ���̐l�����ɂ��ď����W�߂Ă����ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�d�\�́A

�u�����͂��ׂĎ����ɂ���A������z�{���{�Ȃǂŋ��߂��Ƃ͂ł��Ȃ��B

�����͏o���ԓI�Ȃ��̂ŁA�����I�ȐS�ŋ��߂镟���Ƃ͈Ⴄ�v

�ƍl���Ă��邱�Ƃ�������B

�B���͕���̑�����z�{���{�ɂ��āA

�u���邪�s����������z�{���{�͕s���Ŏ��Ȓ��S�I�ȐS�ŋ��߂������ł����A

�o���ԓI�Ȑ^�̌����ł͂Ȃ��B�v

�ƕ]�����Ă��Ȃ��̂ł���B

����͂��̂悤�ȏo���ԓI�ȗ��~�Ɋ�Â�������m�炸�A

�u������z�{���{�Ȃǐ����I�ȕ����������ł����v

�ƐM���Ă����̂ł���B

���̂��߁A�B�����������u����ւ̎����𗣂ꂽ�������I�v�Ƃ������t�̐^�ӂ�������Ȃ������B

�d�\�͕���̕����ɑ��闝�����������߂ł���A

�����āA�B����t�ɊԈႢ���������̂ł͂Ȃ��Ɛ�������B

�d�\�̂��̐������_���I�ŕ�����Ղ��B

����

�܂��₤�A�u��q�͏�ɑm���̈���ɕ���O���āA�����ɐ����Ƃ��肤�������B

�����a����������܂��A�ށi�������j�ɐ����邱�Ƃ���B

��킭�ׂ͈ɋ^����j�����܂��B�v

�t�����A�u�g�N��P�������B�d�\�͗^�i���߁j�ɐ������B

�����͎ɉq��̒��ɍ݂��āA�����̈����i���j��������܂��B

�o���͕����i�ӂ�݂傤�j�Ɂu���������邱�Ɖ����炸�v�Ƃ��B

��������_����������A�����\�����炠���A

�����g���ɐ����A�\�����ׂ͑�������Ȃ��B

�����Ɛ����͂��̉����ׂ̈ɂ��A�߂��Ɛ����͂��̏�q�ׂ̈ɂ��B

�l�ɂ͗��킠��ǂ��A�@�ɂ͗��ʂȂ��B����Ɏ�Ȃ邱�ƗL���A

���ɒx���i�����j�L���B

���l�͕���O���Ĕށi�������j�ɐ����Ƃ������B

��l�͎��炻�̐S�����B���ȁi���̂䂦�j�ɕ��͌����A

�w���̐S�̏ɐ����āA�������y�͏x���B

�O�O�Ɍ������āA��ɕ������s���A���邱�ƒe�w�̔@���ɂ����A

�ցi�����܁j����ɂ��ς��B

�g�N��A�����\�P���s����B�����X�ɉ������肤��{�i�����j������B

�\���̐S��f������A����̕��������������Č}���i�������傤�j������B

���������̓ږ@�����A���������邱�ƁA�������߂ɍ݂��B

��炸���ĕ���O���Đ������߂A�H�y���ɂ��Ĕ@�����B�i�����j�邱�Ƃ��B

�d�\�͏��l�̂��߂ɁA�������ڂ����ƙ��߂̊Ԃ̔@�����āA�ڑO�ɕւ��������߂��B

�e�X����Ɗ肤���B�v

�F�Ȓ���i���傤�炢�j���Č����A

�u���������i�����j�ɂČ��A�����X�ɉ������肤��{�i�����j������B

��킭�͘a�����߂��ĕւ��������������A

������킭�͌��邱�Ƃ��߂��܂��B�v

�t�����A�u��O��A���l�̎���̐F�g�͐����ɂ����A

��A���A�@�A��A�͐����Ȃ��B

�O�Ɍܖ�L��A���ɈӖ傠��B�S�͐���n�A���͐��ꉤ�ɂ����A

���͐S�n�̏�ɋ����B

���݂�Ή��݂�A������Ή������B���݂�ΐg�S�����A������ΐg�S��i���j���B

���͐����Ɍ��i���j���č�i�ȁj��A�g�O�Ɍ������ċ��ނ邱�Ɣ����B

���������Α�������O���A�����o��Α������ꕧ�Ȃ��B

���߂͑�������ω��A��͖̂��Â��Đ����ƈׂ��B

�\��͑����߉ށA�����͑�����ɁA�l��͑����{��i����݁j�A

�אS�͐���C���A�ϔY�͐���g�Q�Ȃ�B�ŊQ�͐��ꈫ���A���ς͐���S�_�A

�o�J�͐��ꋛ�x�c�i����ׂj�A���т͐���n���A��s�͐���{���Ȃ��B

�P�m����A��ɏ\�P���s���A�V���ւ�����A�l��������A�{��i����݁j�͓|���B

�אS������ΊC��⑁i�j���A�ϔY������Δg�Q�͖ł��A

�ŊQ���������͐₷�B

����̐S�n��̊o���̔@���́A�������������A

�O�ɘZ����Ƃ炵�Đ���Ȃ炵�߁A�\���Z�~�̏��V��j���B

�������ɏƂ点�A�O�ł͑��������A�n�����̍߂͈ꎞ�ɏ��U���B

���O���O���āA�����ɈقȂ炸�B

���̏C���삳�����āA�@�����ށi�������j�ɓ�����B�v

��O�͘b���āA��Ɂu�P���v�ƒV���B

��������l�����R�Ƃ��Č������āA�����F��q���A�B�������A

�u���i���܂ˁj����킭�͖@�E�̏O���A�����҂̈ꎞ�Ɍ�����Ƃ��B�v

���F

����ɕ��F ����ɔ@���i���݂��ɂ�炢�j�́A

��敧���̏�y�n�o�T�ɐ������@���̈�ł���B

�����́u�A�~�^�[�o�v�A���邢�́u�A�~�^�[���X�v�Ƃ����A������u����Ɂv�Ɖ��ʂ���B

�u����ɕ��v�Ƃ������A�܂������āu��ɕ��v�Ƃ������B

�����́u�A�~�^�[�o�v�́u�����̌��v�A

�u�A�~�^�[���X�v�́u�����̎����v�̈Ӗ��ŁA��������āE���ʌ����A

���ʎ����Ƃ������B

�����ɂ���Ɋy��y�Ƃ��������y�i��y�j�����i�����͖�t�@���j�B

�ɉq��F �ɉq��i���Ⴆ�����傤�j�́A

�Ñ�C���h�̃R�[�T�����ɂ�������s�ł���B

�ɉq��ɂ����Ďߑ��́u�ϖ��ʎ��o�v��u����Ɍo�v�Ȃǂ̏�y�n�o�T��

�������Ƃ����B

�������A���n�����o�T�ɉ����āA�u�u����ɕ��v��u�Ɋy��y�v��������邱�Ƃ͂Ȃ��B

���̂��Ƃ���A

���j��A�u�S�[�^�}�E�u�b�_�����̂悤�ȋ�����������\���͂Ȃ��v

�ƌ����邾�낤�B

�u�ϖ��ʎ��o�v��u����Ɍo�v�Ȃǂ̏�y�n�o�T�́A

�u�b�_�̎���T�O�O�N���i�I���O��j�ɓˑR�o��������敧����

�n��o�T�i�U��o�T�j���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�i��敧�����̂Q�D���o�T�͑n��i�U��o�T�j���H���Q���j�B

�����̈����i���j�F ������y�̕��ւ̐��@�B

���������邱�Ɖ����炸�F �u�ϖ��ʎ��o�v�ɂ���o���B

�u���̎��A�����͋�����i���������j�ɍ������܂��A

�����m��₢�Ȃ�B����ɕ��̍������邱�Ɖ����炴����B�E�E�E�v�����p���Ă���B

�u����Ɍo�v�������悤�ɁA

�Ɋy��y�͉��������\�����y�̉������ɂ���̂ł͂Ȃ��B

�M�S���łŁA�@�𗝉�������̐��E����y�ɂȂ�i�O�k������y�j�ƍl����B

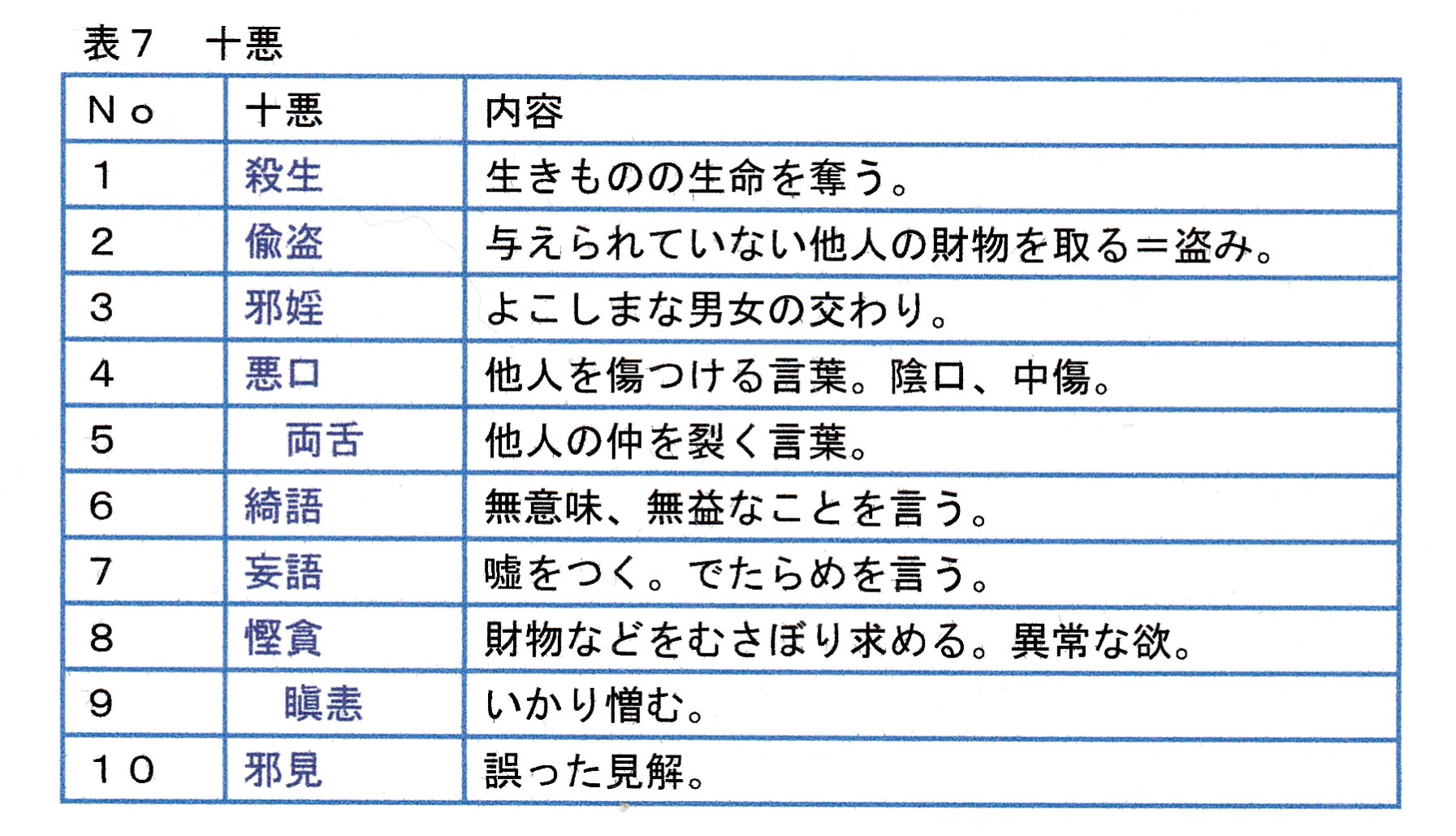

�\���F �����ɂ����āA���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����10�̈��s�̂��� �B���̕\�V�̂悤�ɂȂ�B

���ׁF ���E�v�E��E�ƁE�ז��E�א��i�E�הO�E�ג�@�̔��ׁB

�������Ɣ��̈��B

�i���������Q���j�B

��������_����������A�����\�����炠��F ���͂����炭���A���̂�̂��ƁB

�\������Ƃ͒������牤�ɏ�܂ł̋������\�����痢����ƌ����Ă���B

�l�ɂ͗��킠��ǂ��A�@�ɂ͗��ʂȂ��B�F �l�ɂ͏㍪�Ɖ����Ƃ������ʂ����邪

�@�i���@�j�͖{����@�i���j�ł���B���ʂƂ�2��ނƂ����Ӗ��B

�w���̐S�̏ɐ����āA�������y�͏x�F �u�ۖ��o�v�����i�Ɍ�����o���B

�S�n�ɒA���s�P������A�����͂��������邱�Ɨy���Ȃ炸�B�F

��y�͊O�ɋ��߂�ׂ��łȂ��B

�S���̏\�����ׂȂǂ̕s�P�������Ώ�y�͍��A�����ɂ���Ƃ����Ӗ��B

���l�͕���O���Ĕށi�������j�ɐ����Ƃ����ށB�F

���l�͎�����m��Ȃ����߁A�O�����Đ����Ɋy��y�ɉ����������Ɗ肤���A

��l�͎��炻�̐S�𐴏�ɂ��ĕ��ɂȂ�B

�����̐l�́A�߂�A����O���Đ����ɐ���Ƃ����ށB

�����̐l�́A�߂�A����O���ĉ���̍��ɂ�����Ƃ����߂�B�F

�����͂�����݂̊ŁA�����̐l�͖��l���w���Ă���B

�����͔ފ݂Ō�����l���w���Ă���B

���l�i�����̐l�j�ł��S����A���ꂪ��y�̈��ƂȂ�B

�������A�����̌�l�ł����̐S���s��Ȃ���q�y�ɂȂ�B

���͓����i����j�ł͂Ȃ��B�������̐S�����邱�Ƃɂ���B

����������(��������)�S�����邱�Ƃ����ł����ƌ����Ă���B

��l�͍ݏ���ʂȂ�B�F ������l�͂ǂ��ɂ��Ă������ł���B

�w���Z�̏��ɐ����ď�Ɉ��炯���˂Ɋy���x�F

�u������E����o�v�����̖����̘�ɁA

�u�P�ɉ�����p���ēh��đ̂����i������j���ɂ��A�E�E�E�E�A

���Z�̏��ɐ����ď�Ɉ��y�Ȃ�v�Ƃ���B

�����̍�����ꏊ�̂܂܂ŁA�������炩�ł����y�����Ƃ����Ӗ��B

�O�O�Ɍ������āA��ɕ������s���A�F

��O��O�Ɏ��������āA��ɑf���ȐS�Ő�����Ȃ�A

�e�w�F �w���p�`���ƒe���Ԃ̈�u�̎��Ԃ̂��ƁB

���邱�ƒe�w�̔@���ɂ��āA�ցi�����܁j����ɂ��ς�B�F

������������܂��̓��ɁA��ɂ����邱�Ƃ��ł���B

��������A���ȑ�����ƂȂ邱�Ƃ������Ă���B

�\���̐S��f������A����̕��������������Č}���i�������傤�j�����B�F

�\���̎אS�������Ȃ���A�ՏI�̎��ǂ�ȕ�����y�Ɍ}�����ɗ��邾�낤���B

�\���̎אS�������Ȃ���A�ǂ�ȕ�����y�Ɍ}���ɗ��邱�Ƃ͂Ȃ��B

�����̓ږ@�F ���ł��z�������̋��n�������܂��̂����ɏ،傷��@��B

���l�̎���̐F�g�͐����ɂ��āA��A���A�@�A��A�͐����Ȃ�B�F

��X�̐g�̂͏�̂悤�Ȃ��̂ŁA��A���A�@�A��A�͖�i������j�̂悤�Ȃ��̂ł���B

���͐����Ɍ��i���j���č�i�ȁj��F

���͂��̖{���̒��ŏo���オ��̂ł���B

���߂͑�������ω��F ���͏O���̋�����Ɓi����j�A

�߂͏O���Ɋy��^���邱�Ɓi�^�y�j�B

����^�y�̎��߂̐S�͊ϐ�����F�i�ω��j�̓����ł���B

��͖̂��Â��Đ����ƈׂ��F ���ߊ�̂��l���ʐS�ƌ����A

��F�s�̐S���Ƃ���B

�l���ʐS�̂������߂̓���ϐ�����F�ɁA��̂̓�𐨎���F�ɐU�蓖�ĂĂ���B

�l���ʐS�i���ނ�傤����j�F �l���ʐS�i���ނ�傤����j�Ƃ́A

���E�߁E��E�̂̎l�̖��ʐS�̂��ƁB

���̐����ɑ��鎩�����e�Ȃ������ŁA�ߓx�̐S�z�Ȃǂ̂Ȃ��A

�����������C�����������Ƃ������B

�T�}�^�ґz�i�~�j�̑Ώۂ̈ꕔ�B�l���Z�i���ڂイ�j�A�l���s�Ƃ������B

�u�l���Z�i�l���ʐS�j�v�́A���������`����̏�����ŁA

�d��������\�I���ґz�@�̈�ŁA��ʂɁu�~�i�T�}�^�j�v�ґz�ɕ��ނ����B

�u�l���Z�i�l���ʁj�v�́A�u���i�v�����j�v�A�u�߁i�������j�v�A

�u��i��т̂킩�������j�v�A�u�́i�S������Ȃ��j�v

�̎l�̐S��{���ґz�ł���B

�l�̕��ʂɐS������Ȃ��z�邱�ƁB

(1) ������l�ɐ[���F���̐S������Ȃ��z�邱�� (�����ʐS) �A

(2) ������l�Ƌꂵ�݂��Ƃ��ɂ��铯���̐S������Ȃ��N������ (�ߖ��ʐS) �A

(3) ������l�̊�т��݂Ă݂��������ԐS������Ȃ��N������ (�얳�ʐS) �A

(4) ������ɂ��������Ȃ����ÂȐS������Ȃ��N������ (�̖��ʐS) �B

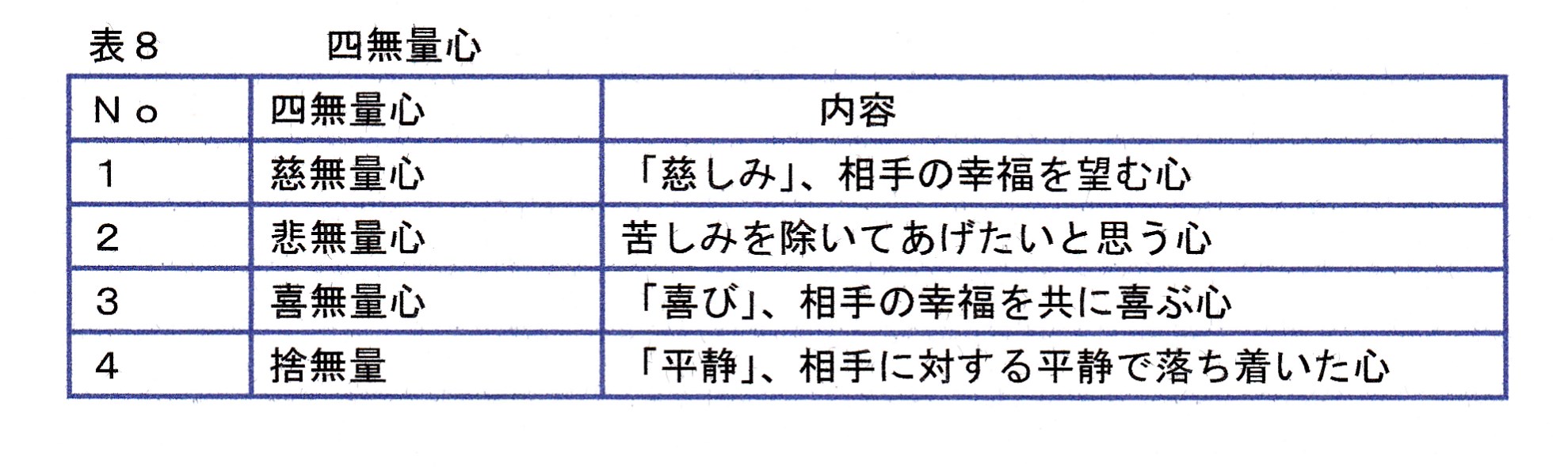

�l���Z�i�l���ʐS�j�͎��̕\�W�̂悤�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���B

�l��͑����{��i����݁j�F �{��i����݁j�Ƃ�

�{��R���Ő��E�̒��S�ɂ���Ƃ����{��R�̂��ƁB

�l��͐{��R�A�אS���C���A�ϔY�͔g�Q�ɂȂ��炦�Ă���B

�������A��O�����������A��y�ƂȂ�A���ׂĂ���]���Č�������ƌ����B

�i�{��R���E�����Q���j�B

�S�_�F �ڂɌ����Ȃ����l�I�_��͂����_�B

�P�_�ƈ��_�����邪�A���ɊQ��^����_�B

���ς͐���S�_�F �l�ɊQ��^����S�_�����ςɚg���Ă���B

�o�J�͐��ꋛ�x�c�i����ׂj�F �o�J�͋���X�b�|���̂悤�Ȃ��́B

���т͐���n���F �Ái�ނ��ڂ�j���сi������j�͒n���ł���B

�Ái�ނ��ڂ�j���сi������j��n���ɚg���Ă���B

��s�͐���{���Ȃ�B�F ��s�͒{���̂悤�Ȃ��̂ł���B

����̐S�n��̊o���̔@���F ����̐S�n�̏�ɏ�y�����݂��A

�����Ɋo���̔@�������킷���Ƃ��ł���B

�o���Ƃ͖{�o�̕����B�o���̔@���Ƃ͐^�@��茰��ꗈ�āA�O�����~���o�҂̂��ƁB

�Z�~�̏��V�F �~�E�ɂ���l�V���V�A�g�E���V�A�門�V�A

�����V�A���y�V�A�������ݓV�̗~�E�̘Z�̓V�B

�i��敧���P�A�����̓V�̍\�����Q���j�B

�@������F

��h�N�͂܂����₵���A

�u���͂����o�Ƃ�݉Ƃ̐l�B������ɕ��̖����������A

�����Ɋy��y�ɐ��܂ꂽ���Ɗ���Ă���̂����Ă��܂��B

�ǂ����a����A�����ĉ������A�Ɋy��y�ɐ���邱�Ƃ��ł���ł��傤���H

�ǂ������̂��߂ɋ^��������ĉ������B�v

�t�͌������A

�u�g�N��A�Ƃ��ƒ����Ȃ����B���͋M�j�ׂ̈ɐ������B

�����̓C���h�̎ɉq��ŁA�����Ɋy��y�̕��ւ̐��@�����ꂽ�B

�o���͂͂�����Ɓu��y�͂������牓���Ȃ��v�ƌ����Ă����B

�������̗l����_�����̂�������Ȃ�A�\������Ƃ��������o�邪�A

�������̐g�ɂ��Ă͂߂Đ����Ȃ���A

�\�����ׂ̍߂��Ƃ���Ȃ��������̂��ƂȂ̂��B

�u�����v�Ɛ����̂͋@���̗�����l�ׂ̈Ɍ����̂ł����A

�u�߂��v�Ɛ����̂͒q�҂ׂ̈ɐ����̂ł����B

�l�ɂ�2��ނ����邪�A���@�ɂ͓��ނ͂Ȃ���i���j�ł����B

��������邩�̈Ⴂ��A���̂ɒx�����������̈Ⴂ���L�邾�����B

�����l�́u�얳����ɕ��v�ƔO�����ď�y�ɐ��ꂽ���Ɗ肤�B

�ڊo�߂��l�͎����̐S����炩�ɂ���B�����畧�͌���ꂽ�A

�w�S����炩�ɂȂ�ɂ�āA�����y�͏�炩�ɂȂ�x���B

�g�N��A�����̐l���A�����S����炩�ł��肳������߂͖����B

���Ƃ������̐l�ł����Ă��A�S���łȂ��Ȃ�߉߂������B

�����̐l�́A�߂�A�O�����ď�y�ɐ��ꂽ���Ɗ肤���A

�����̐l�́A�߂�A�O�����ǂ̍��ɐ��ꂽ���Ɗ肤���Ƃ��ł��悤���B

�����Ȑl�͎�������炸�A���Ȑg���̏�y��m��Ȃ������A

����������萼��������肵�Ė����̂��B

������l�͂ǂ��ɂ��Ă������ł���B�����畧�͌������A

�w�����̍�����ꏊ�̂܂܂ŁA�������炩�ł����y�����x���B

�g�N��A�����S�ɕs�P�������Ȃ�A��y�͂������牓���Ȃ��B

�����A�s�P�̐S�������Ă���Ȃ�A�O�����Ă���y�ɉ������邱�Ƃ͓���B

�����N�Ɋ��߂�A�܂��S�̒��̏\�����Ƃ菜���Ȃ����B

��������Ώ\�����i���ƂɂȂ��B

���ɔ��ׂ��Ƃ菜���Ȃ����B

��������Δ��痢��i�ނ��Ƃ��ł��邾�낤�B

��O��O�Ɏ��������āA��ɑf���ȐS�Ő�����Ȃ���A

�w��e���悤�Ȉ�u�̊ԂɈ���ɕ����ς邾�낤�B

�g�N��A�����\�P���s���Ȃ����B

�����킴�킴�O�������ĉ������肤�K�v�����邾�낤���B

�\���̎אS�������Ȃ���A�ՏI�̎��ǂ�ȕ�����y�Ɍ}�����ɗ��邾�낤���B

���������̓ږ@����邱�Ƃ��ł���A��u�̂����ɏ�y�����邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�@

��������Ȃ��ŔO�����ċɊy�������悤�Ƃ��Ă��A

�H�͗y���ɉ����ǂ����čs�������Ƃ��ł��悤���B

�ЂƂ��͏��N�̂��߂ɁA������y�����������ė��ę��߂̊Ԃ��A

�ڑO�Ɍ����Ă����悤�B���N�������Ǝv�������B�v

�l�X�͊F����n�ɒ����ė�q���Č������A

�u���������Ŕq�߂�̂ł�����A�����킴�킴�������肤�K�v�͂���܂����B

�ǂ����a���A�����߂������Đ�����y�����킵�āA�����Ō����ĉ������B�v

�t�͌������A

�u���N�A�F�̓��g�͏�̂悤�Ȃ��̂��A

��A���A�@�A��A�͏��ɓ������B

���g�̊O�ɂ͌ܖ傪�L��A�����ɂ͐S�̖傪�����B

�S�͍��y�ŁA���̖{���͍����ł����āA���͐S�̍��y�ɋ���̂��B

�{�����݂�Ή��͍݂�B�{�������ꋎ��Ή��͂��Ȃ��Ȃ��B

�{�����݂�ΐg�S�����݂��邪�A�{�������ꋎ��ΐg�S�͕���āA����ł��܂��̂��B

���͂��̖{���̒��ŏo���オ��̂ł���B���g�̊O�Ɍ������ċ��߂Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�������������Ė����̂��O���ł���A�������o��ΐ��ꕧ�ƂȂ�̂��B

���߂̐S�͂��̂܂܊ϐ�����F�ł���A��̂̍s����������F�ƌĂ��̂ł����B

���炩�Ȏ�̂��߉ޕ��ł���A�����őf���ȐS������ɕ��ł����B

����ւ̎����͐{��R�A�ׂ��܂ȐS�͊C���A�ϔY�͔g�Q�ł����B

�ŊQ�̔O�͈����A���ς͋S�_�A�o�J�͋���X�b�|���A�ÁE�т͒n���A��s�͒{���ł����B

���N�A��ɏ\�P���s���Ȃ�A�V���͂����܂��K��邵�A

����ւ̎����𗣂��A�{��R�͕�����B

�אS�������ΊC���͖����Ȃ��B

�ϔY�������Ȃ�Δg�Q�͎��܂�A�ŊQ�����������͐₦���B

���Ȃ̐S�ɂ���o���Ƃ����@���́A�q�d�̌���������A

�Z����Ƃ炵�Đ��炩�ɂ��A�Z�~�V���Ɣj���邾�낤�B

�������������Ƃ点�A���ђs�̎O�ł͂����܂��������A

�n���Ȃǂɗ�����߂͈�x�ɏ����Ă��܂��B

�����Ȃ�ƐS�̓����O�������ɓ����ʂ��āA������y�ƕς��Ȃ��B

���������C�s�����Ȃ��ŁA�ǂ����ď�y�ɍs�����Ƃ��ł��悤���B�v

�Q��̐l�X�͘b���āA�ꓯ�F�u���炵���I�v�Ɗ��Q�����B

�S�Ă̖��l���͂�����ƌ������āA�����F�Z�c���q���āA

�u���i���܂ˁj���肤���Ƃ́A�S���E�̏O�����A���̋������Ĉ�x�Ɍ����J���܂��悤���B�v

�ƌ������B

����ƃR�����g�F

��h�N�̎���A�u���͂����o�Ƃ�݉Ƃ̐l�B������ɕ��̖����������A

�����Ɋy��y�ɐ��܂ꂽ���Ɗ���Ă���̂����Ă��܂��B

�ǂ����a����A�����ĉ������A�Ɋy��y�ɐ���邱�Ƃ��ł���ł��傤���H

�ǂ������̂��߂ɋ^��������ĉ������B�v

�ɑ��A

�d�\�́A�u�g�N��A�Ƃ��ƒ����Ȃ����B���͋M�j�ׂ̈ɐ������B

�����̓C���h�̎ɉq��ŁA�����Ɋy��y�̕��ւ̐��@�����ꂽ�B�v

�ƌ����Ă���B

�u�����̓C���h�̎ɉq��ŁA�����Ɋy��y�̕��ւ̐��@�����ꂽ�B�v

�Ƃ������t���A

�d�\���u�@�����Ɋy��y�̓u�b�_�̐^�̐S����o�����@�ł͂Ȃ��A���ւ̐��@�ł����v

�ƍl���Ă��邱�Ƃ�������B

�d�\�̍l�����猾���ƁA����(���])�ɖڊo�߁A���ɂȂ�̂������̖{�ł���A

����ɕ��̖��������āA�����Ɋy��y�ɐ��܂ꂽ���Ɗ肤�̂����ւ̋�����

�ƍl����͓̂��R�̂��Ƃ��Ǝv����B

���������ɂ��ʂ���d�\�̍����I�ȕ��������̕\�ꂾ�ƌ����邾�낤�B

�u����Ɍo�v�ł�

�u�����Ɋy��y�́A�������琼���\�����̕����y���߂����Ƃ���ɂ����B�v

�ƌ������A�u�ϖ��ʎ��o�v�����p���āA

�o���͂͂�����Ɓu��y�͂������牓���Ȃ��v�ƌ����Ă���B

�d�\��

�u��y�͉����v�Ɛ����̂͋@���̗�����l�ׂ̈Ɍ����̂ł���A

�u�߂��v

�Ɛ����̂͒q�҂ׂ̈ɐ����̂ł���ƌ����B

�Ռ]�T�t�́u���������́v�̒��ŁA

�u�����{����y�͂�����A�ܖ��ܖ��̉��������v

(���{��y�i���Ɋy��y�j�́A���o�ɐ������悤�ɁA

�����\���i�ܖ��ܖ��j���y�̉����ɂ���̂ł͂Ȃ��B

�ϔY�ꊳ�������^�̋Ɋy��y�͍����̉䂪�g�ɂ����̂��B

�ƕ�����Ղ��̂��Ă���B

�i�Ռ]�T�t�́u���������́v���Q���j�B

�d�\��

�u�����Ȑl�͎�������炸�A���Ȑg���̏�y��m��Ȃ������A

���i��t�@���̓����ڗ�����y�j����������A

���i����ɔ@���̐����Ɋy��y�j��������肵�Ė����̂��B�v

�ƌ����B

�d�\���u��y�͂������牓���Ȃ��v�ƌ����Ӗ��́A

���̖{�̂ł��鎩���i�]�j�����A��y�͎��Ȑg���̂����ɂ���B

�Ƃ������Ƃł���B

�d�\��

�u��y�͂������牓���Ƃ���ɂ���ƍl����̂́u���������Ȃ������A

�s�P�̐S��ϔY���W���āA��y�͂������牓���Ƃ���ɂ���Ɗ����Ă��܂��������B�v

�ƍl���Ă���̂ł���B

�d�\�́u��y�͎��Ȑg���̂��̂ɂ���B�v�ƍl����u�Ȑg�̏�y�v�̍l����

���̂܂܁u�Ȑg�̖���v�̍l���Ɍq����̂ł���B

�i�u������y�v�̎v�z�Ɓu�ȐS�̖�Ɂv�̎v�z���Q���j�B

�d�\�������l���Ă���̂�

�u�������������Ė����̂��O���ł���A�������o��Ε��ƂȂ�̂��B

���߂̐S�͂��̂܂܊ϐ�����F�ł����A

��̂̍s����������F�ƌĂ��̂ł����B

���炩�Ȏ�̂��߉ޕ��ł���A�����őf���ȐS������ɕ��ł����B�v

�Ƃ������t�Ɍ���Ă���B

�d�\��

�u���N�̂��߂ɁA������y�����������ė��ę��߂̊ԂɁA�ڑO�Ɍ����Ă����悤�B�v

�ƌ����Ď����̓��̂���ɚg���ĕ�����Ղ����@�����Ă���B

�����ł̘b�͏\���E�̍l��������{�ƂȂ��Ă���B

�}�P�O�@ �\���E�B

�d�\�͌����A

�u���N�A�F�̓��g�͏�̂悤�Ȃ��̂ŁA��A���A�@�A��A�͏��ɓ������B

���g�̊O�ɂ͌ܖ傪�L��A�����ɂ͐S�̖傪�����B

�S�͍��y�ŁA���̖{���͍����ł����āA���͐S�̍��y�ɋ���̂��B�v

��X�̓��g����ɚg����ΘZ���̓��A��A���A�@�A��A�͏��ɓ�����ƌ����Ă���B

���g�̊O�ɂ͌ܖ傪�L��A�����ɂ͐S�̖傪����Ƃ͘Z���̓��A��A���A�@�A��A�g��

���o�h��������ܖ傾�ƍl���Ă���B

�u�����ɂ͐S�̖傪�����v

�Ƃ͈ӎ��̖���l���Ă���̂ł���B

�u�S�͍��y�ŁA���̖{���͍����ł����āA���͐S�̍��y�ɋ���̂��v

�Ƃ͈ӎ��̓����̍L����Ɣ͈͂����y�ł���A

���̖{���͎�l���Ƃ��Ẳ��ł���ƌ����Ă��邱�Ƃ�������B

�\���E�̐}������Ε�����悤�ɁA�\���E�̒��S�Ɩ{���͒��S�̔]�ł���B

������A�d�\�����������̎�l���Ƃ��Ẳ��Ƃ͔]�ł����ƌ����Ă��ǂ��B

�u�{�����݂�Ή��͍݂��v�Ƃ͔]�ɂ��Č����Ă��邱�Ƃ�������B

����ɑ����d�\�̌��t�A

�u�{�������ꋎ��Ή��͂��Ȃ��Ȃ�B�{�����݂�ΐg�S�����݂��邪�A

�{�������ꋎ��ΐg�S�͕���āA����ł��܂��̂��B

���͂��̖{���̒��ŏo���オ��̂ł����B

���g�̊O�Ɍ������ċ��߂Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v

�̈Ӗ��͉���]���邢�͂��̓����ɒu��������Ύ��̂悤�ɗǂ�������B

�u�{���ł���]�̓��������ꋎ��Ή��͂��Ȃ��Ȃ��B

�{���ł���]���݂邩��g�S�����݂��邪�A

�{���ł���]���邢�͂��̓��������ꋎ��ΐg�S�͕���āA����ł��܂��̂��B

���͂��̖{���ł���]�̒��ŏo���オ��̂ł����B

���g�̖{���ł���]�̊O�Ɍ������ċ��߂Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v

�ƌ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�����l�����Όd�\�̌����������Ƃ�

����Ȋw��u�b�_�́u���A���v�̐��_�ƌ����Ɉ�v����B

�d�\�́A

���͂��̖{���ł����]�̒��ŏo���オ��̂ł���B

�Ƃ����l�����͍����I�ł���ƂƂ��ɊႪ���߂�قǏՌ��I�ł���B

�u�V�D�Q�́@��y�͖ڑO�ɂ���v�ɂ́u�Ȑg�̖���v�̎v�z�����ɏo�Ă���B

�d�\�͎����������̐g�̂͏�y�ł���ƌ����B

�d�\�́u�ϖ��ʎ��o�v�����p���āA�S�ɕs�P�̎v�����Ȃ���ΐ����Ɋy��y�͉����Ȃ��ƌ����B

�Ⴕ�S�ɕs�P�̎v��������ΔO�����Ă������Ɋy��y�ɉ�������͓̂���Ɛ����B

�O�O�������ď�ɕ����ł����������ɕ����ς邾�낤�ƌ����B

�d�\�́A

�����̐S�����ꌒ�N�ɂȂ�����Ȃ͑�������ɕ��ł���

�ƌ����Ă���B����́u�Ȑg�̖���v�̎v�z�ł���B

�u�Ȑg�̖�Ɂv�̎v�z�́����S�������⁃���S�������̎v�z�ɂ���ĊȒP�ɐ����ł���B

�i�u����ցv30���F���S�����v���Q���j�B

�i�u���S�����v���Q���j�B

�����S�������⁃���S�������̎v�z�ɂ����ĕ�������ɕ��i����Ɂj�ɒu���������

�����S�������⁃���S�������́����S����Ɂ��⁃���S����Ɂ��ƂȂ�B

�����ŐS�Ƃ͎��Ȃ̐S�ł��邩��

�S�����Ȃɂ���Ɓ����ȑ���Ɂ������S����Ɂ��́��Ȑg��������⁃�Ȑg��������ƂȂ�B

�����}�P�P�Ɏ����B

�}�P�P�@ �����S�������̎v�z���灃�Ȑg�̖�Ɂ����B

���Ȑg�̖�Ɂ��̎v�z�͉䂪���ɂ����Ă���ؐ��O�i�P�T�V�X�`�P�U�T�T�j��

���B�T�t�i�P�U�W�U�`�P�V�U�X�j�A�V�`�^���@�̎n�c�A

�o�f�i������A������t�A�P�O�X�T�`�P�P�S�S�A�j�����������B

�o�f�͒����w�ܗ㎚���閧�`�߁x�ŁA�����Ɋy��y�Ɩ�����y�Ƃ������ł���ƍl�����B

�o�f�ɂ��ƁA

�u�閧�����Z�S�v���u�����S�v��������y�������Ɋy��y�@ �@ �i�P�j�@

�̓�������������̂ł���B ���Ȑg�̖�Ɂ��̎v�z��

��������������S�����N�Ȕ]����������������ɕ��@ �@�@�@�i�Q�j

�ƕ\�����Ƃ��ł���B

�i�Q�j���ŕ\�������Ȑg�̖�����̎v�z�̌����

�Z�c�d�\�Ɋ��ɂ������ƌ����邾�낤�B

�������A���Ȑg�̖�����̎v�z�͗~�ƔϔY�ɂ܂݂ꂽ�}���S�����̂܂܍m�肷��̂ł͂Ȃ�

���Ƃ͌����܂ł��Ȃ����낤�B

�Z�c�d�\�͑T�ɂ���ď�y��������ł���ƍl���Ă����̂̂����m��Ȃ��B

�u���Ȃ�����ɕ��ɓ������v�A�u�O�k������y�v�ƌ��A

����ɕ���M���O������K�v���Ȃ��B

�����Ȃ�Ώ�y���͑T�ɂ���ē���ł��邾�낤�B

���B�T�t���O���T���������͔̂ނ̐S�̒��Ɂ��Ȑg�̖�����̎v�z������A

���Ȑg������ɕ��ł��鎩�o���������B���̂��߁A

���Ȃ̊O�Ɉ���ɕ������߂�O���T���������̂ł͂Ȃ����낤���B

�d�\�͂V�D�Q�͂̐��@�̒��ŁA

�u��O��O�Ɏ��������āA��ɑf���ȐS�Ő�����Ȃ���A

�w��e���悤�Ȉ�u�̊ԂɈ���ɕ����ς邾�낤�B

�g�N��A�����\�P���s���Ȃ����B�����킴�킴�O�������ĉ������肤�K�v�����邾�낤���B�v

�ƌ����Ă���B

�����

�u��O��O�Ɏ��������āA��ɑf���ȐS�Ő�����Ȃ���A

��u�̊ԂɎ��Ȃ�����ɕ��ł��邱�Ƃ��������B

�����Ȃ�A�����킴�킴�O�������ĉ������肤�K�v�͂Ȃ��B�v

�ƌ����Ă���̂ł���B

�����ł��A����ɂȂ�ƔO���T������ɂȂ�B

�������A�d�\�̏�q�̌��t�͍��T�ɑł����߂A

�u���Ȃ�����ɕ��i���邢�͂���ɓ��������݁j�ł��邱�Ƃ��������B

�����Ȃ�A�����킴�킴�O�������ĉ������肤�K�v�͂Ȃ��B�v

�ƌ����Ă���Ɖ��߂ł���B

�ނ͑T�����ł��A���Ƃ��Ă̎��o��������B

�T��ɐ�O����A�����O��������K�v�͂Ȃ��ƁA

�O���T��ے肵�Ă����ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���{�ł͔��B���O���T���͂�����Ɣے肵�Ă����B

�i���B�ƔO���T���Q���j�B

�����̖���ɂȂ�ƑT�ƔO����Z�������O���T������ɂȂ�B

�O���T���ې������_���V���G(�������ケ��)�i�P�T�R�T�`�P�U�P�T�j��

�����^��(���͂�����)�i�P�T�R�V�`�P�U�O�R�j�T�t�B�́u�Z�c�d�o�v��ǂ܂Ȃ������B

���̂��߁A�d�\�����Ȑg�̖�Ɂ��̎v�z��m��Ȃ������̂��낤���H

����

�t�����A�u�����C�s����Ɨ~���A�݉Ƃ��܂����i��j���B

���ɍ݂�ɗR�炸�B

�݉Ƃ��\���s���A�����̐l�̐S�̑P�����@���B

���ɍ݂�ďC������A�����̐l�̐S���������@���B

��������Ȃ�A�������ꎩ���̐����Ȃ��B�v

����܂��₤�A�u�݉Ƃ͔@�����C�s����B��킭�ׂ͈ɋ��������܂��B

�t�����A�u����O�̂��߂ɖ���������B�A������Ɉ˂��ďC�����A

��Ɍ��Ə��i�Ƃ��j�ɂ��ĕʂȂ邱�Ɩ����B

������Ɉ˂��čs������A�Ⴊ�Ӂi�قƁj��ɍ݂��嫂��A

�痢���u�邪�@���B�v

��ɞH���A

���ʂ��y�ѐS���ʂ��āA���̋���ɏ��i���j�邪�@���B

�҂������̖@��`���āA�o�����Ď@��j���B

�@�͑����ڑQ�����A����ɒx���L��̂݁B

�������̌����̖�́A��l�͎��i���j���ׂ��炸�B

���͑������ʂȂ��嫂��A���ɍ����Ċ҂��Ĉ�ɋA���B

�ϔY�Ñ�̒��A��ɐ{�炭�d�����ׂ��B

�ח�����ΔϔY����A������ΔϔY�����B

�א���ɗp������A����ɂ��Ė��]�Ɏ���B

���͎����ɖ{�Â��A�S���N�����Α�������ρB

��S�͖ϒ��ɍ݂�A�������Ȃ�ΎO�ᖳ���B

���l���������C���A��ؐs���W�����B

��Ɏ���ȁi���́j���߁i�Ƃ��j�����A���Ƒ���������B

�F�ނ͎��i���̂��j���瓹�L��A�e�X�����W�Y�i�ڂ��̂��j�����B

���𗣂�ĕʂɓ����K�i���Ɓj�ނ�A�g���I����܂œ��������B

�g�g�i�͂́j�Ƃ��Ĉꐶ��x�i�킽�j��A�����i�Ƃ��Ƃ��j�Ɋ҂�����Y�܂�B

�^��������Ɨ~���i�ق��j���A�����s���鑦�����ꓹ�Ȃ�B

����������S������A�łɍs���ē��������B

�����^�̏C���̐l�Ȃ�A���Ԃ̉߂������B

�������l�̔�����A����̔�p���Đ��ꍶ�i���Ɓj��B

���̔�͉���i�����j�炸�A�䂪��͎���߁i�Ƃ��j�L��Ƃ��B

���������S���p�i���肼�j���A�ϔY��ŏ����j����̂݁B

�����S�Ɋւ����A�������r��L�ׂĉ炷�B

���l��������Ɨ~�[�i�ق��j���A����{�炭���֗L��ׂ��B

�ނ����ċ^���L�炵�ނ邱�Ɩ܂�A�������ꎩ��������Ȃ�B

���@�͐��Ԃɍ݂�A���Ԃ𗣂�Ċo����ɂ��炸�B

���𗣂�ĕ����K�ނ�́A���������e�p�i�Ƃ����j�����Ƃ߂邪�@���B

�������o���Ɩ��Â��A���͐��ꐢ�ԂȂ�B

�א��s���ŋp����A���̐����R����B

������͐���ڋ��Ȃ�A�܂���@�̑D�Ɩ��Â��B

�����ĕ����Ηݍ����o��A��鑥�i�Ƃ��j�͙��߂̊ԂȂ�B

�t�����A�u�P�m����A���Ȑ{�炭�u�悵�A��Ɉ˂��ďC�s���ׂ��B

�����Ɍ������A�������邱�Ɛ痢�Ȃ��嫂��A��ɌႪ�ӂ�ɍ݂邪�@���B

���̌����ɉ����Č�炸��A�����Ζʂ��ƂƂ��痢�Ȃ���B

�e�X����C����B�@�͑����҂����B�O�l�抎�i����j���U�����B

���͑��k�ɋA����B

�O�����^���L��A�p���ė������đ����₦�B

�O�ׂ̈ɋ^����j���A�e�X�{�S�������߂��B�v

���ɉ�ɍ݂肵�m���́A歑R�Ƃ��đ�債�A

���i�݁j�ȁu�P���v�Ǝ]���A��ɕ����𖾂�߂���B

���F

���ʂ��y�ѐS���ʂ��F ���ʂ͐��@�ɒʒB���邱�ƁB

�S�ʂ́A�����̍��{�ɒʒB���邱�ƁB���@�ɂ������̍��{�ɒʒB���B

�L�]���ρi����˂͂�j�F �����̉�������Ԃ�

���ςƂ����B

���̐��ɐ������Ă���Ԃɓ����韸�ς́A

���̂�ϔY�̏������c���Ă���̂ŗL�]���ςƂ����B

�i���ςɂ��Ă͌��n�����P���Q���j�B

���]�F ���]���ς̂��ƁB���]���ς͗L�]���ς̔��B

���]���ς͕��h�����ɂ����鋆�ɂ̖ڕW�ł���B

�g�S�����S�ɖł��ē�����D�g�Œq (������߂���) �̏�ԂŁA

��Ύ�Ẩi���̕����̋��n�Ƃ����B

���̋��n�ɒB�����Ȃ�C���͂�����̐����ɖ߂邱�Ƃ��Ȃ��ƍl�����Ă���B

�O��F �����C�s�ɑ���O�̖W���B

�ȉ��Ɏ����ϔY��A�Ə�A ���̎O�B

�@

�ϔY��F ��Ɍ���鏜�����������ђs�̔ϔY�B

�A

�Ə�F �����s���ɂ���đ��A�n���ɗ�������B

�B

���F �n���E��S�E�{���ȂǑS�����`�����X���Ȃ����B

���͑������ʂȂ��嫂��A���ɍ����Ċ҂��Ĉ�ɋA���B�F

�����ɂ��ĐF�X�Ȑ������邯��ǂ��A���̓����͎����i�^�̎��ȁj�ɋA������B

�S���N�����Α�������ρB�F ���ʈӎ����N�����ΊF�ςƂȂ�B

��q�Η��̓��̂Ă�B

�������Ȃ�ΎO�ᖳ���B�F ��O�A�{��̔ʎ�̒q�d�������A

�O��͌d���̑O�ɘI���̂悤�ɏ�������B

�F�ށF �����I���݂̑��́B�����ł͈�̐��ށB

�F�ނ͎��i���̂��j���瓹�L��F ��̐��ނ͐��܂�Ȃ���哹����Ă���B

���̑哹�����̂܂܌����̂��C���ŁA���̊O�ɓ��ʂ̓��͂Ȃ��B

�g�g�i�͂́j�Ƃ��āF �z�g�Ɠ����B�����ӂ��Ƃ��āB

��Ɏ���ȁi���́j���߁i�Ƃ��j������B�F�u�@��o�v��\��Ɍ����A

�u���l�̎Ȃ��ς�Ȃ���A���l�̂�����삵�A

������삳������ς�Ȃ����B

�����Ȃ̉����삵�A�����삳���肵����z���ׂ��B�v

�������l�̔�����A����̔�p���Đ��ꍶ�i���Ɓj��B�F�������l�̔�̂��Ƃ������A

�����̔�\���āu���̔@���v�ƌ����悤�Ȃ��́B

���l��������Ɨ~�[�i�ق��j���A����{�炭���֗L��ׂ��B�F

���l����������ɍۂ��ẮA�S�ɏ��H�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���S�ɑ��l�̂��Ƃ��v���Δʎ�̕��֒q������ďO�������̖��p�������B

���@�͐��Ԃɍ݂�A���Ԃ𗣂�Ċo����ɂ��炸�B�F

���Ԃƕʂɏo���Ԃ╧�@������킯�ł͂Ȃ��B

�u�@�������q�d�����o�v�����̘�Ɍ����A

�u���͏�ɐ��Ԃɍ݂�Ď������@�ɐ��܂��B���Ԃʂ����B

�h�炵�Ċς鏊�����B�v

�e�p�i�Ƃ����j�F �T�тƂƂ��ɑ��݂��Ȃ����̗̂�B

�u�����o�v���l�̘�Ɍ����A

�u����Ɠe�p�y�ѐΏ����i���̐Α������j�q�j�̔@�����A

���ɂ��Ď�����������A���̔@���͖ϕ��ʂȂ��B�v

���𗣂�ĕ����K�ނ�́A���������e�p�i�Ƃ����j�����Ƃ߂邪�@���B�F

���@�̎��͏O�������E�ϓx�ł���B����͂��̐��Ԃ𗣂�Ă͂ł��Ȃ��B

���Ԃ𗣂�ĕ��@���K�߂�̂́A���������e�p�����Ƃ߂�悤�Ȃ��̂�

�����Șb�ł���B

���R����F �������肻�̂܂܂ł���B

�@������F

�t�͌������A

�u �����C�s�������Ǝv���Ȃ�A�݉Ƃɍ݂��Ă��ǂ� �B

���ŏC�s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ� �B

�Ƃɂ��Ă��悭�C�s����A�����̐l�ŐS�����̑P���l�̂悤�Ȃ��̂ł��� �B

���ɂ��Ă��C�s�����Ȃ���A�����̐l�ŐS�����̈����l�̂悤�Ȃ��̂ł��� �B

�����S����������A���̂܂����̏�y�ɂ��邱�ƂɂȂ� �B�v

������܂��q�˂��A

�u �݉Ƃ̐l�͂ǂ̂悤�ɏC�s������ǂ��ł��傤�� �B

�ǂ��������ĉ����� �B�v

�t�͌������A

�u���͏��N�̂��߂ɖ����̉̂�������B���̒ʂ�ɏC�s����� �A

�������ƈꏏ�ɂ���̂ƕς��Ȃ� �B

�������A�������̒ʂ�ɏC�s���Ȃ���A���Ƃ����̑��ɂ��Ă��A�痢������Ă���̂Ɠ����� �B�v

���̉̂́A

���@�����݁A�܂������m���ŁA���ɋP�����z�̂悤���B

���������̖@���L�߂āA���Ɍ���Ď@��ł��܂����B

�����ɂ͑����ڑQ�̕ʂ͖����A����ɒx���������L�邾�����B

�������̌����̖�́A��l�ɂ͗����ł��Ȃ��B

�������ɂ͂��낢�날�邪�A�����ɍ������̂͌��͈���B

�Â��ϔY�̉ƂɏZ�ނ���ɂ́A�����q�d�̌��ݏo���˂Ȃ�Ȃ��B

�ׂȎv������ϔY�����܂�A�������S����͔ϔY��������B

�ׂɂ����ɂ��Ƃ肠��Ȃ���A�S�͐��炩�ɟ��ς̋��n�Ɏ���B

���̐S�͎������琶�܂�A���ʐS���N���������܂����ςɂȂ�B

����S�͖ϒ��ɍ݂��Ă��A�S���������Ȃ�O��͖����B

�l�����������C����Ȃ�A�������ނ�W���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

��Ɏ���̉߁i�Ƃ��j�����Ĕ��Ȃ���A���Ƃ҂����荇���B

���ނɂ͂��Ƃ��Ɠ����L��A���ꂼ�ꂪ�݂��ɖW���������Ƃ͂Ȃ��B

���𗣂�đ��ɓ������߂�Ȃ�A���ʂ܂œ��͌�����Ȃ��B

�����ӂ��Ƃ��Ĉꐶ���߂����A�܂�Ƃ���͎���Y�ނ��肾�B

�^�̓����������Ȃ�A�������s�����̂܂ܓ����ƒm�邱�Ƃ��B

���̂�ɋ����̐S��������A�Ŗ�ɓ��������Ȃ��̂Ɠ������Ƃ��B

�����^�̏C���҂Ȃ�A���l�̉߂ɖڂ������Ȃ��B

�������l�̔�ɖڂ�������A���̂�̔����ɂ��Ƃ���́B

���l�̔�͎���掂�Ȃ��A���̂�̔����Ƃ��ƈ����̂��B

�������̂�̔�S�����珜������A�ϔY��Ŕj���邾�����B

�����̐S�Ɏ����邱�ƂȂ��A���r�X�ƐL���ĐQ��B

���l�������������Ɩ]�ނȂ�A���Ƃ����ցE��i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���肪�^��������Ȃ��悤�Ȏ�i�ɂ́A����������Ă���B

���@�͐����ɍ݂�A�����𗣂�Đ^�̌��͂Ȃ��B

�����𗣂�Č�苁�߂�̂́A���������e�Ɋp�����Ƃ߂�悤�Ȃ��̂��B

�����Ƃ͑������邱�Ƃ����A���͑������̂��̂��B

�ׂƂ����Ƃ��̂�������ł��̂Ă�A���̐S���̂܂܂ł���B

���̖�����͓ڋ��̉́A�܂��傫�Ȗ@�̑D�Ƃ����B

�����̐S�ŕ����Ε�����̂ɖ����������邪�A�͂��ƌ��͈̂�u�̊Ԃ��B

�t�͌������A

�u���N�A�F��������ƌ�������ŁA���̘�ɏ]���ďC�s���邱�Ƃ��B

�����Ɍ�������Ȃ�A���Ƃ�������痢������Ă��Ă��A�������̑��ɂ���悤�Ȃ��̂��B

���̈ꌾ�̉��ɉ����Č��Ȃ�����A

���Ɗ�����킹�Ă��Ă��痢������Ă���̂Ɠ������B

�߂��߂������ŏC�s����B�@�͑҂��Ă��Ă���ʁB�����ЂƂ܂�����������B

���͑��k�ɋA��B�������N�ɋ^�������鎞�ɂ́A���̏��ɗ��Đq�˂邪�ǂ��B

���N�ׂ̈ɋ^��������A�e�X�������̖{�S�ɋC�t���悤�ɂ��Ă����悤�B�v

���̎��ɉ���ɂ����o�Ƃ��݉Ƃ��A歑R�Ƃ��đ�債�A

�F�u���炵���I�v�ƖJ�߂������A�Ƃ��ɐ^�̎��ȁi�����j�𖾂炩�ɂ����B

�R�����g�F

�d�\�͌����A

�u �����C�s�������Ǝv���Ȃ�A�݉Ƃɍ݂��Ă��ǂ� �B

���ŏC�s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ� �B

�����S����������A���̂܂����̏�y�ɂ��邱�ƂɂȂ� �B�v�B

���̂��̌��t���������A

�d�\�͏o�Ǝ����`�ł͂Ȃ��A �݉ƏC�s �ɂ���Ă��������̏�y���ɂ��邱�Ƃ��ł���

�� �݉Ƃł̏C�s�����߂Ă��� ���Ƃ�������B

������A

�u �݉Ƃ̐l�͂ǂ̂悤�ɏC�s������ǂ��ł��傤���B�ǂ��������ĉ����� �B�v

�ƕ�����

�@�d�\�́A�u ���͏��N�̂��߂ɖ����̉̂�������B���̒ʂ�ɏC�s����� �A

�������ƈꏏ�ɂ���̂ƕς��Ȃ� �B

�������A�������̒ʂ�ɏC�s���Ȃ���A���Ƃ����̑��ɂ��Ă� �A

�痢������Ă���̂Ɠ����� �B�v��

�u�����̉́v���c���Ă���B

���̉̂́A���� ���d�����A���@�����݁A�܂������m���ŁA

���ɋP�����z�̂悤�ȋ��n ���r���Ă���B

�u�����̉́v�̒��Ōd�\��

�u �Â��ϔY�̉ƂɏZ�ނ���ɂ́A�����q�d�̌��ݏo���˂Ȃ�Ȃ� �B

�ׂȎv������ϔY�����܂�邩��A�S�𐳂������炩�ɕێ�����悤�C��t�� �A

�ׂɂ����ɂ��Ƃ肠��Ȃ���A�S�͐��炩�ɁA�S����͔ϔY������ �A

���ς̋��n�Ɏ��� �B�v

�Ƌ����Ă���B

�u �����Ȃ�A�����̐S�Ɏ����邱�ƂȂ��A���r�X�ƐL���ĐQ�邱�Ƃ��ł��� �B

�u ���́u�����̉́v�̌����悤�Ɋe�X���C�s���A��������Ȃ�� �A

���Ƃ�����Ă��Ă��A�������̑��ɂ���悤�Ȃ��̂� �B

�߂��߂������ŗ��ŏC�s���� �B�v

�ƕ��Ղŕ�����Ղ����@�ƂȂ��Ă���B

�W�́@���@���� �@

����

��t�o�����āA�s�����邱�Ǝl�\�N�Ȃ�B

���@�̓�₷����́A�m�����]�l����A�F�Ȉ��S���N�����ē�₷�B

�t�����A�u��ؐs�������A���̖��Â��ׂ����̖������A��������̐��ɖ��Â����A

����������Ɩ��Â��B

�����̏�Ɉ�̋�����������B�����ɕւ��{�炭���猩��ׂ��v�ƁB

���l�������āA���ĊF�Ȓ��炵�A�����Ďt�ƈׂ��Ƃ𐿂��A

��q�ƈׂ�Ƃ��肤�B

���̔@���̓k�́A�����s���ׂ��炸�B

�Ⴕ�@�|��_���A�w�d�o�x��`��������҂́A�����g���i�Ђ傤�j����

�t�����鏊�L��B

�{�炭�����E�N���E����E������m��A�����i�������j�ɕt�����ׂ��B

�Ⴕ�d�o���g�������҂́A������@�̒�q�ɔB

�����g�i���j���鏊����ɉ���āA�ږ@�������嫂��A

�����{�S�Ɍ_�i���ȁj�킸�A�I���y�i���炻�j����Ƃꂸ�B

�A���@���҂́A�����C�s�����ށB

�y�i���炻�j���͐��ꏟ���̐S�ɂ��āA���Ƒ����Ⴄ�B

���F

��@�̒�q�F �d�\�̏@�|�́A��V�����痈���B���̏@�|���ƌ����Ӗ��B

�@������F

��t�͋���������Đ��l���A�������邱�ƁA�l�\�N�Ԃł������B

���̊ԁA���@�̐l����t�ɓ����o�����B

���̐��͏o�Ƃ�݉Ƃ����킹�Ăقڐ�l�ȏ������A�݂Ȉ��ӂ������ē�₵���B

�@�t�͌������A

�u��������̂����ׂď����������Ƃ���ɂ́A�Ȃ�̖��̂����Ă悤�͂Ȃ��B

���������̗B�ꖳ��݂̍���ɉ��ɖ������āA�����ƌĂԂ��Ƃɂ��悤�B

���̎�������b�Ƃ��āA���ׂĂ̋�������Ă�̂��B

���̂��Ƃ��A�����ɁA�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v

�l�X�͂��̘b���ƁA�F�z��n�ɂ��ė�q���A

��t���t�Ƌ��Ŏd�������Ɗ肢�A��q�ɂȂ肽���Ɗ肢�o���B

���̂悤�Ȓ�q�͐�������Ȃ������B

�����t�̋����̍��{�`�Ƃ������ƂɂȂ�A

�u�d�o�v��`�����ꂽ�҂́A�t����@�`���ꂽ�̂ł���A

�K���A�ꏊ�ƔN�����Ǝ���Ɛ����𖾂炩�ɂ��āA���X�ɒ�q�Ɏ����^����B

�����d�o���t����`������Ă��Ȃ��Ȃ�A����͓�@�̒�q�ł͂Ȃ��B

���������҂͎t����k�@���Ă��Ȃ�����A

���ł͓ڌ�̋���������Ă��A�܂��S�ꂩ�番�����Ă͂��Ȃ��B

���ǂ͍����������������ƂɂȂ�B

�����t����@���k�����l�́A�Ђ�����C�s���Ăق������̂ł���B

��������������̂́A�����̐S�ł���A����͕����ɂ��ނ��B

�R�����g�F

�Z�c�d�\�͂S�O�N�ԋ���������ċ��������B

�������A���̕z���͏����ł͂Ȃ��A��l�ȏ���̏��@�̐l���A

���@�̐l�������o���A���ӂ������ē�₵���B

�Z�c�͌������A

�u��������̂����ׂď����������Ƃ���ɂ́A�Ȃ�̖��̂����Ă悤�͂Ȃ��B

���������̗B�ꖳ��݂̍���ɉ��ɖ������āA�����ƌĂԂ��Ƃɂ��悤�B

���̎�������b�Ƃ��āA���ׂĂ̋�������Ă�̂��B

���̂��Ƃ��A�����ɁA�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v

���̌��t�ɂ�

�d�\�́u�����̎v�z�v�ɂ�������������ւƎv�z�̐[�����W

�����������Ƃ��������Ă���B

���������i�������j����b�Ƃ����A���ׂĂ̋������������B

�Ƃ������t�����Ɉ�ۓI�ł���B

�Z�c�͎k�@�̒�q�ɂ́u�d�o�v��`�������̏؋��ɂ����B

�X�́@��k��@�������@�@

����

���l�͐s����\�k�G�ƌ������A�������R��m�炸�B

���G��t�͌Y�쓖�z���̋ʐɍ݂�ďZ���A

�\��t�͏ُB�i���傤���イ�j��̓����l�\�ܗ��̑��k�R�ɍ݂�ďZ���B

�@�͖{����@�ɂ��āA�l�ɓ�k�L��̂݁B

�������ڑQ�Ɩ��Â���B�@�͑������ɂ��āA���ɒx���L��̂݁B

�@�ɂ͓ڑQ�����A�l�ɗ��ݗL��̂݁B�̂ɓڑQ�Ɩ��Â��B

�G�́A�\�t�̐��@�͌a���Ɍ��������ƕ����A

���ɖ�l�u���ɖ����ĞH���A

�u���͑������q�Ȃ�B�Ⴊ�^�ɑ��Z�R�ɓ����āA��q���ĒA�����Ē��@���ׂ��B

���������ė����炵�ނƌ������Ɣ���B

���Ⴕ�������A�S��s���ċL�悵�A�p�薢�����Č��ɐ����B

�ނ̏����A�N���x���N�����������ł�B

�}������������B�������ĉ����܂��ނ邱�Ɩ܂�B�v

�u����q���ĕւ��s���A�\�ߓ����o�đ��k�R�Ɏ���B

�t��炵�č����Ē����A���������킸�B

�u���ꕷ���Č����ɕւ����A�����N���ė�q���āA���猾���A

�u�a����A��q�͋ʐG�a���̏��ɍ݂�Ċw�����邱�Ƌ�N�Ȃ���A

�_�傷�邱�Ɠ����B���ܘa���̈�����āA���R�Ƃ��Č�����A�ւ��{�S�Ɍ_���B

�a���厜�A��q��������Ȃ�A�����։������B��킭�͓��ɋ������������ׂ��B

�t�H���A�u���͋ʐ�藈����A���ɐ����i���������j�Ȃ�ׂ��B�v

�i�����j���ĞH���A�u���i�����j�炸�B�v

�t�H���A�u�������炴�邱�Ƃ�B�v

���ĞH���A�u�������i���j�킴��Α�������B�������i����j��ΐ��炴��Ȃ�B�v

�t�H���A�u�ϔY�ƕ����A�����i�܂��j���i�����j�̔@���B�v

�t�͎u���ɖ₤�ĞH���A�u���͕����A�����T�t�͊w�l�ɋ�������ɁA

�B������d��`����݂̂ƁB���R�i���Ԃ����j�A�����t�̉���d������A

�s���͔@���B�Ⴊ�^�ɐ����ł�B�v

�u���H���A�u�G�a���͐����A�w�����삳����𖼂Â��ĉ��ƈׂ��A

���P��s����𖼂Â��Čd�ƈׂ��A���瑴�̈ӂ�����𖼂Â��Ē�ƈׂ��B

����͐������d�Ȃ�x�ƁB

�ނ̐��͍��̔@���B���R�A�a���̏����͔@���B��킭�ׂ͈ɉ�������܂��B�v

�t�H���A�u�G�a���̏����͎��ɕs�v�c�Ȃ�B�Ⴊ�����̉���d�͖����ʂȂ�B�v

�u���a���Ɍ[���A�u����d�͑������Ɉ��Ȃ�ׂ��B�@�����X�ɕʂȂ�B�v

�t�H���A

�u�����t�̉���d�́A���̐l��ځi�ނ��j���B�Ⴊ����d�́A�ŏ��̐l��ځi�ނ��j���B

����͓������炸�A���ɒx���L��B���āA�Ⴊ���͔ނƓ�������B

�Ⴊ�������̖@�́A�����𗣂ꂸ�B�̂𗣂�Ė@������́A���Â��đ����ƈׂ��B

������ɖ�����B�{�炭�m��ׂ��A��̖��@�́A�F�Ȏ������p���N�����B

����^�̉���d�������@�Ȃ�B��Ɏ������S������B

�������ꎩ���̓��������Ȃ�B�Ⴊ�S�n�ɔ��͎����̉��Ȃ�B

�S�n�ɒs�����͎����̌d�Ȃ�B�S�n�ɗ������͎����̒�Ȃ�B

�����t�̉���d�͏����q�̐l�Ɋ��ށB�Ⴊ����d�͑卪�q�̐l�Ɋ��ށB

�Ⴕ���������A������ς𗧂Ă��B������E�m���𗧂Ă��B

��@�̓��ׂ��������āA���ɔ\�����@���������B����^�̌����Ȃ�B

�Ⴕ���̈ӂ�����A�������g�Ɩ��Â��A������ςƖ��Â��A

������E�m���Ɩ��Â��A�����\�����y�Ɩ��Â��A�����P�����Ɩ��Â��A

�����O���q�Ɩ��Â��A�����召���E�\�o�Ɩ��Â��B

�����̐l�́A������������i��j���A���Ă�����������i��j���B

�������R�ɂ��Ė��ؖ��[�A�p�ɉ����Đ����č삵�A

��ɉ����Đ����ē����A���˂����g�������āA�����𗣂ꂸ�B

�@�������ݐ_�ʁA�V�Y�O���̗͂���A����������Ɩ��Â��B�v

�@�u���Ăјa���Ɍ[���炭�A�u�@���Ȃ邩���ꗧ������̋`�B�v

�t�H���A�u�����͔��A�s�����A�������B

�O�O�ɟv����ĊϏƂ��āA��ɖ@���𗣂�A���R���݂ɂ��ďc���@

�s�����āA���̗��ׂ����̂��L���B�����͎�����A

�ڌ�ڏC���Ė����Q�������B

���ȂɈ�̖@�𗧂Ă��B���͎�łƌ����B���̎��悩�L���B�v

�u���͗�q���āA�ւ����k�ɏZ��A��l�ƈׂ�Ƃ��肢�A���E�𗣂ꂸ�B

���F

�t�쓖�z���ʐF �Ζk�ȓ��z�����O�\���ɂ���A

�Â����D�R�Ƃ���ꂽ�Ƃ���ŁA�@��ɐW����L���V��q�{�̂��߂�

�ʐ�̊z��^���ēV��̓���Ƃ��Ă���ʐ�R�Ƃ����B

�ʐ��@�J�c�\��N�i����T�X�Q�N�j�ɁA�q�{�̑n���ɂ�����B

�����ł͗ՍϏ@�ɑ����A�����ɓx�厛�A��ʎ�������B

�u���F �w�`���^�x���܂ɁA�g�B���a�i�]���ȋg�����̓���טa���j�̐l�Ƃ����B

��i���������j�F �܂킵���́B�X�p�C�B�Ԏ�(����)�B

��������F �w���ꈢ�܌o�x�ɏo�Ă��鎵���ʉ���Ƃ�����L���ȘB

�u�������삷���Ɣ���A���P���s����A���瑴�̈ӂ��@����A���ꏔ���̋��Ȃ��B�v

�������ʉ���ƌ����B�_�G�͂��̘���O�������āA

�u�������삷���Ɣ���A�v�̕��������ɓ��āA

�u���P���s����v�̕������d�ɓ��āA�u���瑴�̈ӂ�����v��

�����͒�ɂ��Č����Ă���Ǝu���͌����B

�i�u���n�������̂P�v�́������ʉ����Q���j�B

��̖��@�́A�F�Ȏ������p���N�����B�F

���ׂĂ̑��݂݂͂Ȏ����̓����ł���B

����͗B���_�̍l�����Ɋ�Â��Ă���B

���̍l�����͔n�c�T�́���p�������Ɠ����ł���B

�i�n�c����̑T�v�z���Q���j�B

���ׂĂ̑��݂݂͂Ȏ����i�]�j�̓����i�F����p�j���琶�܂��Ƃ����Ӗ��B

���̍l�����͔]�̔F����p���d������B���_�̍l�����Ɋ�Â��Ă���ƌ����邾�낤�B

���g�F �����̎O�g���������B

�i�����̎O�g�����Q���j�B

���ݐ_�ʁ@�F �����̂ɂ��Ƃ���Ȃ��̂т̂тƂ��������B

�ڌ�ڏC�F �����ł͎����̗��ꂩ��ڌ�ڏC���������Ă���B

�Q�������F �i�K�Ƃ������̂��Ȃ��B

���͎�łƌ����B�F �w�@�،o�x���֕i�ɂ́A

�ߑ��i�u�b�_�j�́u���̖@�͎����ׂ��炸�A�����̑��A��ł���Ȃ��B�v�A

�܂��u���@�͖{����Ɏ����̑��Ȃ��B�v

�ƌ������Ƃ����o����������B

�@������F

�@���Ԃ̐l�݂͂ȁA��̌b�\�A�k�̐_�G�Ƃ�������ǂ��A���̂킯��������Ȃ��B

�_�G��t�͌Ζk�ȓ��z���̋ʐ̏Z�E�A�b�\��t�͍L���ȏُB��̓����l�\�ܗ��ɂ���

���k�R�̏Z�E�ł���B

2�l���p�����@�͌��X������@�ł���A��������̐l�Ɩk���̐l�Ƃ����Ⴂ�����邾�����B

����ڋ��E�Q���ƌĂԂ̂��B

2�l���ܑc����p�������͓���ł���A���ɒx���̍������邾�����B

�������̂��̂ɂ͓ڑQ�̕ʂ͂Ȃ��A�l�ɗ��݂̍������邾���ŁA

����œڂƑQ�ɕ����Ă��������̂��Ƃł���B

�@�_�G�́A�b�\�T�t�̐����������A�����Ɍ������邱�Ƃ��w������Ƃ����]�����āA

��q�̎u���ɂ��������A

�u�N�͗����Œq�d�����邩��A���̂��߂ɑ��k�R�ɍs���đT�t���q���A

���������ċ������Ă܂���B�����N���悱�����Ƃ����Ă͂Ȃ���B

��������������Ȃ�A���������Ċo�����݁A�A���Ă��Ď��ɘb���Ă����B

�ނ̌������炵�āA�N���x���N���������f���悤�B

�}���Ŗ߂��Ă���̂��B����s�R���点�Ȃ��悤���B�v

�@�u���͗�q���Ă����ɏo�����A�\���]�肵�đ��k�R�ɒ������B

�u���́A��t���q���č����ċ������������A�ǂ����痈�����͂���Ȃ������B

�u���͌b�\�̐�������������Ȃ�ꌾ�̉��ɂ͂��Ɓ@���A

�������������ė�q���āA�������炢���o�����A

�u�a���A���͋ʐ̐_�G�a���̏��ŁA��������N�Ԋw��ł܂���܂������A

��邱�Ƃ��ł��܂���ł����B���ܘa���̂����t�����A

�͂��ƌ��A�{�S�Ɍ_�����܂����B

�a���̑厜�߂ɂ�������\���܂��B���ɂ͐����͑���ł��B

�܂��։�����낵���ł��B�ǂ������������������B�v

�t�͌������A

�u�ʐ��痈���Ƃ����Ȃ�A�X�p�C�ł��낤�B�v

�u���͓����Č������A

�u�����ł͂���܂����B�v

�t�͌������A

�u�����łȂ��Ƃǂ����Ă�����̂��B�v

�u���͓����Č������A

�u���Ȃ������͂����ł������܂������A

���܂�������ɂ͂����ł͂������܂����B�v

�t�͌������A

�u�ϔY�ƌ��̊W������Ɠ��������B�v

�t�͎u���ɐq�˂Č������A

�u�N�̑T�t�́A�w�l�ɋ�����̂ɁA��������d��`�����邾�����Ƃ������A

�N�̎t�̐�������d�̎��H�@�͂ǂ��Ȃ̂��A�����Ă݂Ă����B�v

�u���A�u�G�a���̐\����܂��ɁA�w�������̈����s�Ȃ�Ȃ��̂����Ƃł����A

���X�̑P���s���̂��d�ŁA����S�𐴂�����Ƃ����̂���ł����B

���ꂪ����d�ł����B�x

�ƁB���̂����̐��͈ȏ�̒ʂ�ł��B

�u���Ęa���l�̂��l���͂ǂ̂悤�ł������܂����B�ǂ����������������B�v

�t�͌������A

�u�_�G�a���̐����Ƃ���͎��ɕs�v�c�ł���A���̐�������d�͂���Ƃ͈���Ă����B�v

�u���͌������A

�u����d�͈�����Ȃ��͂��ł��B�ǂ����Ă܂��Ⴄ�̂ł��傤���B�v

�t�͌������A

�u�N�̎t���̉���d�́A���̐l����������̂ł����B

���̉���d�͍ŏ��̐l����������̂ł���B���������łȂ����A

�l�������x���̕ʂ�����B�ǂ����ˁA���̐��͔ނƓ����Ǝv�������B

���̐��������́A�����𗣂�Ȃ��̂��B

�����̖{�̂���͂��ꂽ�����̐������́A�`�����̐������ł����B

�����͂悭�����B���ׂĂ̑��݂݂͂Ȏ����̓����ł���ƒm��ׂ��ł����A

���ꂪ�ق�Ƃ��́q����d�݂͂ȓ������r�Ƃ��������ł����B

��Ɏ����Ǝ��Ȃ̐S�����邱�ƁA���ꂪ�������̂܂ܕ��ł����B

�킪�S�ɂ͙�͂Ȃ��A���̂��Ƃ������ɂ��Ȃ����ł����B

�킪�S�ɂ͋������͂Ȃ��A���̂��Ƃ����Ȃ̖{���ɂ��Ȃ��d�ł����B

�킪�S�ɂ͗���͂Ȃ��A���̂��Ƃ����Ȃ̖{���ɂ��Ȃ���ł����B

�N�̎t����������d�́A�����̗�����҂����̂ł����B

������������d�́A�����̂����ꂽ���̂��̂��B

�����������������A���⟸�ς����Ă�v�͂Ȃ��A��E�m�������Ă�v�͂Ȃ��B

���Ƃ��ĂƂ炦������͈̂���Ȃ��ƕ��������A

�͂��߂Ė��@���������邱�Ƃ��ł���̂��B

���ꂪ�^�̌����Ƃ������Ƃ��B

�������̈Ӗ���������A�����g�ƌĂ�ł��A���E���ςƌĂ�ł��A

��E�m���ƌĂ�ł��A�\�����y�ƌĂ�ł��A

�P�́i�K���W�X�́j�̍��̐��ƌĂ�ł��A�O���琢�E�ƌĂ�ł��A

�呠�����̏\�o�ƌĂ�ł��悢�B

���������l�́A���̂��������Ă�̂��悢���A�������ĂȂ��̂��悢�B

�s���̂�����̂��v���̂܂܂ŁA�Ƃǂ�����Ȃ��A���܂����Ȃ��A

�@�ɉ����Ďv���܂܂ɓ����A���t�ɉ����Ďv���܂܂ɓ������B

�ǂ��ɂł�����ɉ����Ď��R�ɕω��̐g������킵�A���������Ȃ̖{�����瓮���Ȃ��B

�܂�A���R�ŗ얭�ȓ����ƁA�V�т̎O��������ɓ���邱���A

���ꂪ�����Ƃ������̂ł����B�v

�@�u���͏d�˂Ęa���ɐ\���グ���A

�u�ǂ�����̂��A���̂��������ĂȂ����Ƃł��傤���H�v

�t�͌������A

�u�����ɂ́A�{������Ȃ��A���������Ȃ��A������Ȃ��B

��O��O�Ɏ����ɋ���ʎ�̒q�͂��̂̐^�����ƌ����A

��ɂ��̂̌`�𗣂�Ď��R���݂ł���A���ׂĂɎv�����܂܂ɓ����������B

�����ɂ͂������Ă���̂ȂǁA�ǂ��ɂ��Ȃ��B

�����͎�������̂ł���A�ꋓ�Ɍ��A�ꋓ�ɍs���A�i�K�Ƃ������̂��Ȃ��B

�������̖@��ł����ĂȂ��̂��B���͎�łƌ������B

�����ɉ��̎e�ׂ����낤�B�v

�u���͗�q���āA���̂܂ܑ��k�ɗ��܂�A

��q�ƂȂ邱�Ƃ��肢�A�t�̂����𗣂�Ȃ������B

���߂ƃR�����g�F

�d�\�Ǝu���̖ⓚ�̒��ŁA

�d�\�̋l��A�u�ʐ��痈���Ƃ����Ȃ�A�܂킵���̂ł��낤�B�v�ɑ��A

�u���͓����Č������A�u�����ł͂���܂����B�v

�d�\�͌������A�u�����łȂ��Ƃǂ����Ă�����̂��B�v

�u���͓����Č������A�u���Ȃ������͂����ł������܂������A

���܂�������ɂ͂����ł͂������܂����B�v

����ɑ��d�\�́A�u�ϔY�ƌ��̊W������Ɠ��������B�v�ƌ����B

���́u�ϔY�ƌ��̊W������Ɠ��������B�v�Ƃ����d�\�̌��t�̈Ӗ����������B

����͌��O�ɂ͐S�ɂ͖�����ϔY������B�������A����ĐS�������őf���ɂȂ��Ă��܂��A

�ϔY������̋C�����������Ȃ��đf���ȋC�����ɂȂ�B

���̐����őf���ȋC���������̐S���ƌ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�u���͌d�\�ɉ�O�ɂ́A�_�G�̖��߂�����āA

�d�\�̎w���@�Ɠ��e�𓐂ݎ��Ƃ�����܂�����������ϔY�ƂȂ��ĐS�Ɉ����������Ă����B

�������A�d�\�̑O�Ő����ɔ��܂������ł́A�ϔY�̐S�͖����Ȃ�A

�u���̐S�͐����őf���ɂȂ��Ă��܂����B

�����A�u���͌d�\�ɉ�O�ɂ́A�_�G�̖��߂�����āA�ϔY�Ŗ�������Ă����B

�������A�d�\�ɉ���āA�����ɔ��܂������ł́A

�ϔY�̐S�͖����Ȃ�A�u���̐S�͐����őf���ɂȂ��Ă��܂����B

���̕ω��̗l�q���d�\�́A�u�ϔY�ƌ��̊W������Ɠ��������B�v

�ƌ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł��悤�B

���̏͂ł͐_�G�ƌd�\�̎O�w�u����d�v�ɑ���l�����̈Ⴂ���ۗ����Ă���B

�_�G�́w�������̈����s�Ȃ�Ȃ��̂����ŁA���X�̑P���s���̂��d���A

����S�𐴂�����̂���ł����B�x�Ɛ����B

����ɑ��d�\�́A�u�_�G����������d�́A���̋����ł����B

���̉���d�͍ŏ��̐l����������̂ł���B���������łȂ����A

�l�������x���̕ʂ������B�v�ƌ����B

�d�\�́A�u���̐��������́A�����𗣂�Ȃ��̂��B

�����̖{�̂���͂��ꂽ�����̐������́A�`�����̐������ł���B�����͂悭�����B

���ׂĂ̑��݂݂͂Ȏ����̓����ł���ƒm��ׂ��ł����A

���ꂪ�ق�Ƃ��́q����d�݂͂ȓ������r�Ƃ��������ł����B�v�Ɛ����B

����d�ɂ��āA�d�\�́A�u�@��Ɏ����Ǝ��Ȃ̐S��������A

�����i�^�̎��ȁ����N�Ȕ]�j�����̂܂ܕ��ł��邱�Ƃ��������B

���̂悤�Ȏ����i�^�̎��ȁ����N�Ȕ]�j�̓����ł���S�ɂ͙�͂Ȃ��B

���̂��Ƃ������ɂ��Ȃ����ł����B

���̂悤�Ȏ����i�^�̎��ȁ����N�Ȕ]�j�̓����ɂ͋������͂Ȃ��B

���̂��Ƃ����Ȃ̖{���ɂ��Ȃ��q�d�ł����B

���̂悤�Ȏ����i�^�̎��ȁ����N�Ȕ]�j�̓����ɂ͗���͂Ȃ��B

���̂��Ƃ����Ȃ̖{���ɂ��Ȃ���ł����B�v

�ƌ����Ă���̂ł���B

���̂悤�ɁA�d�\�̍l���ł́A

����d�͓��������i�^�̎��ȁ����N�ȉ��w�]���S�̔]�������j�̓����ł��邩��A�݂ȓ�����

�ƌ����Ă��邱�Ƃ�������B

���̐}�P�Q�Ɛ}�P�R�Ɂu�_�G����������d�v�̎v�z�Ɓu�d�\����������d�v�̎v�z�������B

�@�}�P�Q�_�G�������u����d�v�̎v�z

�@�}�P�R�d�\�������u����d�v�̎v�z

�}�P�Q�́u�_�G����������d�v�̎v�z�́A���A��A�d�ƎO�ɕ����ĕ��͓I�ɐ����Ă���B

�d�\�́u���̍l�����́u��敧���������펯�I�Ȃ��̂��v�ƌ����B

�������A�}�P�R�Ɏ������u�d�\����������d�v�̎v�z�ł́A

����d��������̎����i�^�̎��ȁ����N�ȉ��w�]���S�̔]�������j�̓����ł���B

�d�\�́A�u����d�v�͎O�ɕ����čl����ׂ����̂ł͂Ȃ��A

��̎����i�^�̎��ȁ����N�ȉ��w�]���S�̔]�������j����o������������O�ł͂Ȃ��A������

�ƍl���Ă���̂ł���B

�_�G�ƌd�\�̈Ⴂ�͖��炩�ł���B

���̂悤�ɂ��āA

�C���h�����ȗ��̓`���I�C���_�ł���O�w�i���E��E�d�j����i�T��j��ɓ��ꂳ��Ă��܂��̂ł���B

�u���E��E�d�v�̎O�w�͕����ɋ��ʂ����{�I�C���_�ł���B

�����A�O�w�����ɓ��ꂳ����

�T���ɂ��ڂ��ďC�s������Ε��ɂȂ����Ƃ��ł���B

�����Ȃ�A�����̏��@�h���T��C�s�ɐ�O���邱�Ƃɂ���Ăɓ���ł��邩���m��Ȃ��B

���̊ϓ_�ɗ��ĂA�d�\�������O�w����̎v�z���T�ɂ�镧���̓���̉\���������Ă���B

�O�w����̎v�z�͋ɂ߂ďd�v�ȍl�����ƌ����邾�낤�B

�i�T�̎v�z13.9�u�O�w�̓���v���Q���j�B

�u�Z�c�d�o�v�̎Q�l����

�P�D�ɓ��ÊӌP���A�������@�Z�c�@��d�o�@1967�N

�Q�D����F ���A�����ȏo�ŁA�^�`�o�i���{���ɁA�Z�c�d�o�A2012�N

�R�D��ؑ�ْ��A�p�쏑�X�A�p��\�t�B�A���ɁA�T�Ƃ͉����A�P�X�X�X�N