ここでは大森曹玄著、「碧巌録」と岩波本「碧巌録」を参考にし、

合理的科学的立場から「碧巌録」の公案51〜75則を分かり易く解説したい。

垂示:

わずかに是非あれば、紛然として心を失す。階級に落ちざれば、また模索することなし。

しばらくいえ、放行するが即ち是か、把住するが即ち是か、這裏に到って、

もし一絲豪の解路あらば、なお言詮に滞り、なお機境に拘らば、尽くこれ依草附木。

たといすなわち独脱のところに到るも、未だ免れず万里に郷関を望むことを。

還って構得すや。もし未だ構得せずんば、しばらくただ箇の現成公案を理会せよ。

試みに挙す看よ。

注:

わずかに是非あれば、紛然として心を失す:少しでも是非の分別をすれば本心を見失う。

階級に落ちざれば、また模索することなし:

段階を踏んで行かなければ本来の自己を見ることができない。

放行(ほうぎょう):自らの工夫に任せること。

自由と差別の世界。規制緩和と言える。

把定(はじょう):把住(はじゅう)に同じ。

規範に従わせ規制すること。

否定や絶対平等の世界(無差別平等)を表わす。

放行や把定(把住)という言葉は「碧巌録」第四則と第五十一則の垂示に出て来る。

解路:分析的な解釈。

依草附木:草木に憑依する物の怪の類。

未だ免れず万里に郷関を望むことを:

自己の故郷(真の自己)は一万里の遠い彼方にある。

「真の自己」を帰り着くべき故郷に譬えている。

構得:帰り着くこと。

垂示の現代語訳

わずかでも分別意識を働かせると、心の正常な状態は失われ、

ありのままの真実の姿を見ることができない。

社会一般でも、小学校、中学校、高校、大学と勉学の順序を踏んで行かなければ、

一人前の社会人になれない。

それと同じように禅修行においても修行の順序を踏んで行かなければ、

本来の面目に会うことはできない。

それでは肯定する道(差別の世界)が良いのか、

あるいは否定の道(平等の世界)が良いのだろうか。

悟りの世界に到った時、もし毛筋一本ほどの知的分別や言語について廻るならば、

尽く草木にとりついた浮遊霊のようなものだ。

たとえ独脱の自由な境地に到っても未だ本来の自己の郷里を望むことはできないだろう。

それではあなたは自己本来の家郷に帰り着くことができますか。

未だ本分の家郷に帰り着いていないならば、

具体的例を挙げるから検討し理解しなさい。

本則:

雪峰住庵の時、両僧あり、来って礼拝す。

峰、来るを見て、手をもって庵門を托して身を放って出でて云く、

「これなんぞ?」。

僧また云く、

「これなんぞ?」。

峰、低頭して庵に帰る。僧のち巌頭に到る。

頭問う、

「いずれの処よりか来たる?」。

僧云く

「巌南より来たる」。

頭云く、

「曽て雪峰に到るや?」。

僧云く、

「曽て到る」。

頭云く、

「何の言句かありし」。

僧前話を挙す。頭云く、

「他、なんとか言いし」。

僧云く、

「無語低頭して庵に帰る」。

頭云く

、「ああ、われそのかみ悔ゆらくは、他に向って末後の句をいわざりしことを。

もしかれに向って言わましかば、天下の人雪老をいかんともせず」。

僧、夏末に到って再び前話を挙して請益(しんえき)す。

頭云く、

「何ぞ早く問わざる?」。

僧云く、

「未だ敢えて容易ならず」。

頭云く、

「雪峰、我と同条に生ずと言えども我と同条に死せず。

末後の句を知らんと要せば、ただ這れ是れ」。

注:

雪峰:雪峰義存(822〜908)。

徳山宣鑑(780〜865)の法嗣。

本則は雪峰が会昌の廃仏(会昌の仏教弾圧、842〜846)をさけて庵に身を潜めていた時の話だ

と伝えられている。

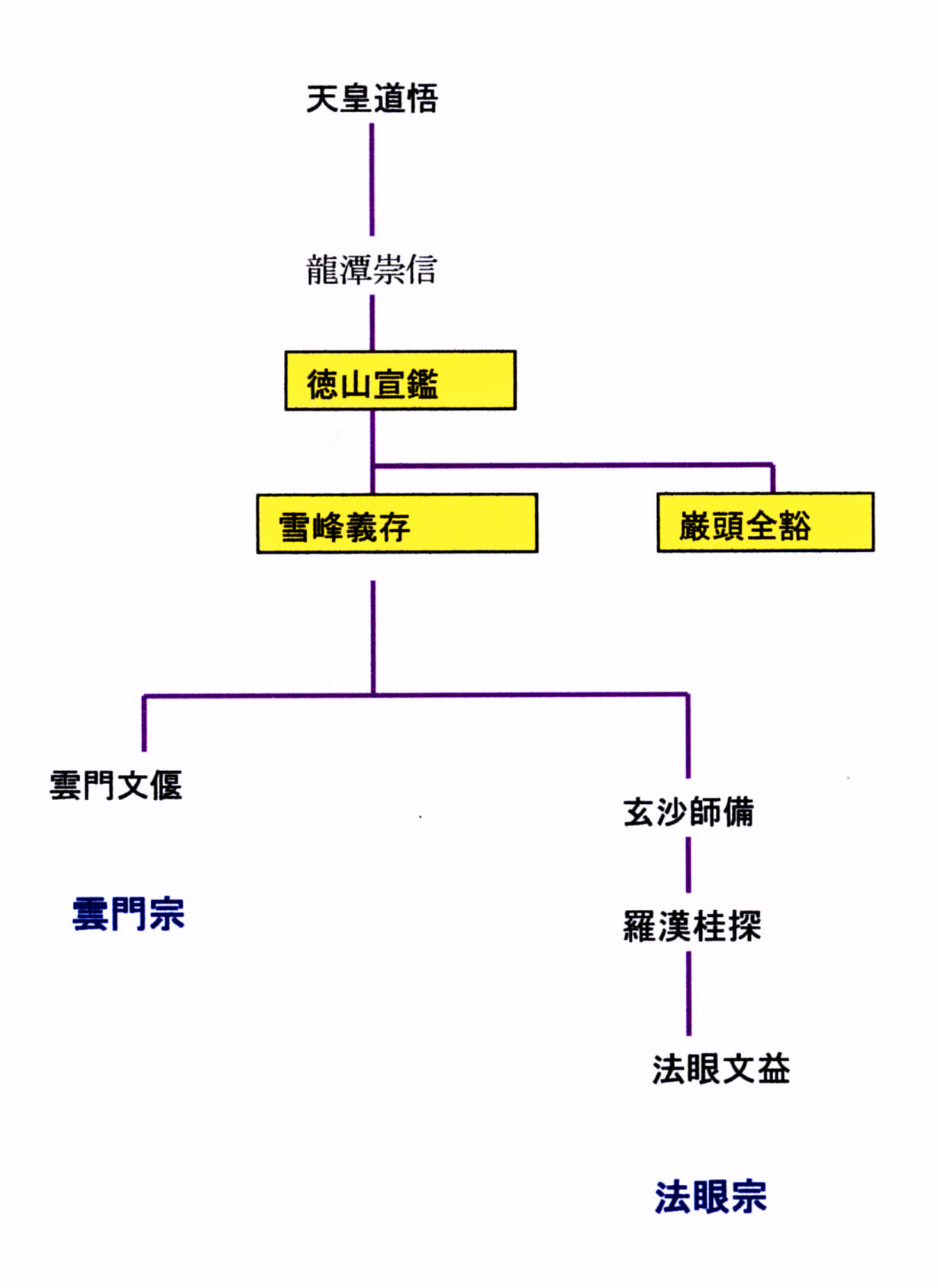

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→天皇道悟→

龍潭崇信→徳山宣鑑 → 雪峰義存

巌頭:厳頭全豁(828〜887)。

徳山宣鑑(780〜865)の法嗣。巌頭は雪峰より若いが雪峰の兄弟子に当たる。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→天皇道悟→龍潭崇信→徳山宣鑑 → 厳頭全豁

末後の句:とどめを刺す言葉。禅の究極の処。

請益(しんえき):教えを請うこと。

雪峰、我と同条に生ず:雪峰は我と兄弟弟子である。同条とは同じ枝。

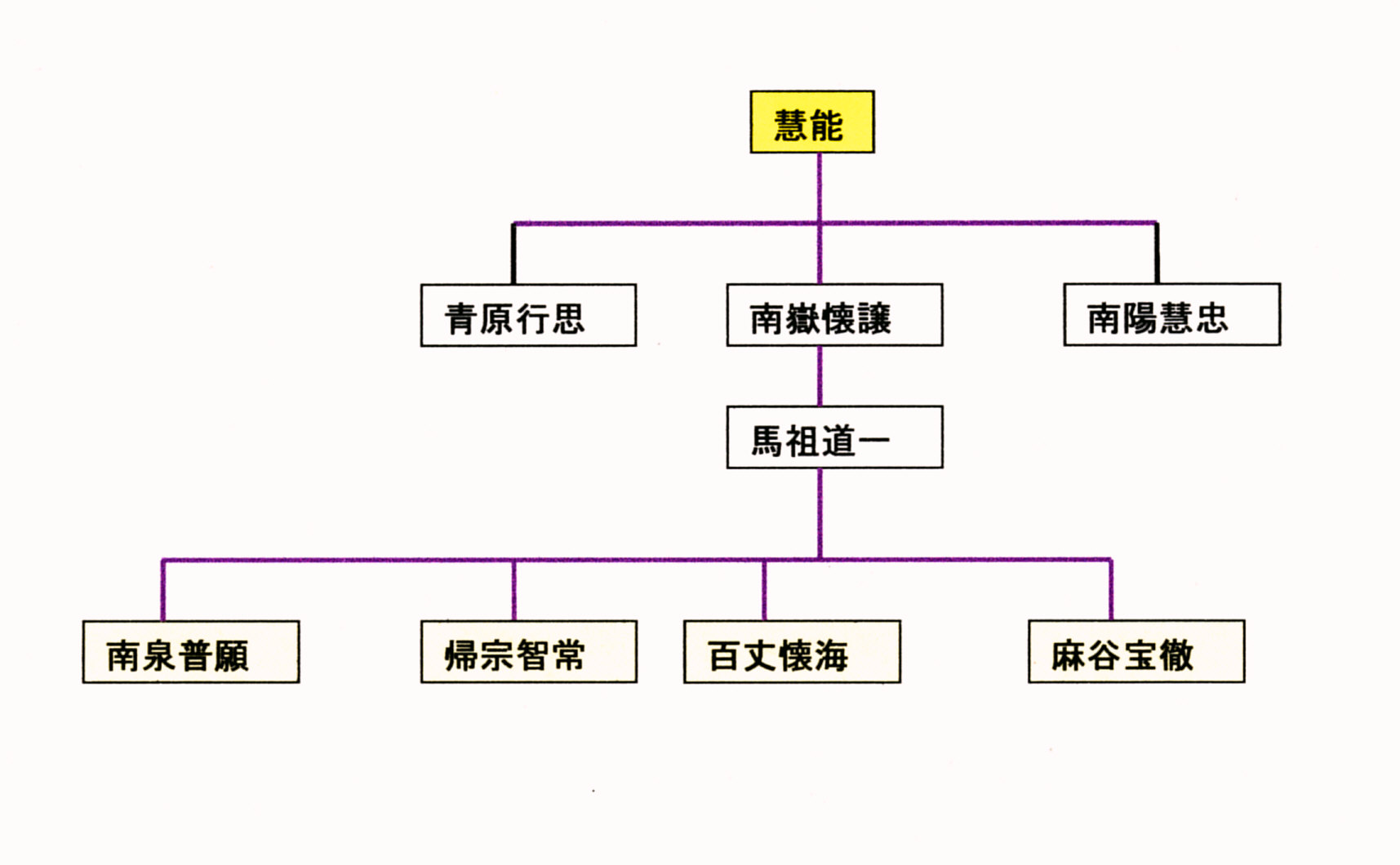

51則に関係する法系図は次ぎの図16のようになる。

図16 51則に関係する法系図

本則:

雪峰義存が庵に身を潜めていた時、二人の僧が来て礼拝した。

雪峰は二僧が来るのを見て、手の平で庵門を押し開き、パッと飛び出して云った、

「これなんぞ?」。

僧は云った、

「これなんぞ?」。

雪峰は、うなだれて庵に帰った。僧は後に巌頭のところに行った。

巌頭は云った、

「何処から来たのか?」

僧は云った、

「巌南(広東省地方)より来ました」。

巌頭は云った、

「雪峰のところに行ったか?」。

僧云く、「以前に行きました」。

巌頭は云った、「雪峰はどのようなことを言っていたか?」。

僧は以前雪峰のところで交わした話をした。

巌頭は云った、「その他に何か言ったか?」。

僧は云った、「雪峰和尚はだまってうなだれて庵に帰られました」。

巌頭は云った、

「ああ、残念なことをした。わしが彼に禅の究極のことを言わなかった。

もしわしが彼にそれを言っていれば、

天下の人は誰も雪峰老師をどうすることもできないだろう」。

僧は夏の修行期間が終わる頃になって再び前の話をして巌頭に教えを請うた。

巌頭は云った、

「こんな大事な問題を何故早く問わなかった。今迄一体何をしていたのだ?」。

僧は云った、

「これは容易ならん問題です」。

巌頭は云った、

「雪峰とわしは兄弟弟子だがわしとは別人格だ。お前さん、

禅の究極の処を知りたいかな。それを一言で言えば、『ただこれこれ』じゃ」。

頌:

末後の句、君がために説く。

明暗双々底(なん)の時節ぞ。

同じ条に生まれることは共に相知るも、同じ条に死せざることは還って殊絶す。還って殊絶す。

黄頭と碧眼と須(すべか)らくケン別すべし。

南北東西 帰りなんいざ

夜深うして同じく看る千巌の雪

注:

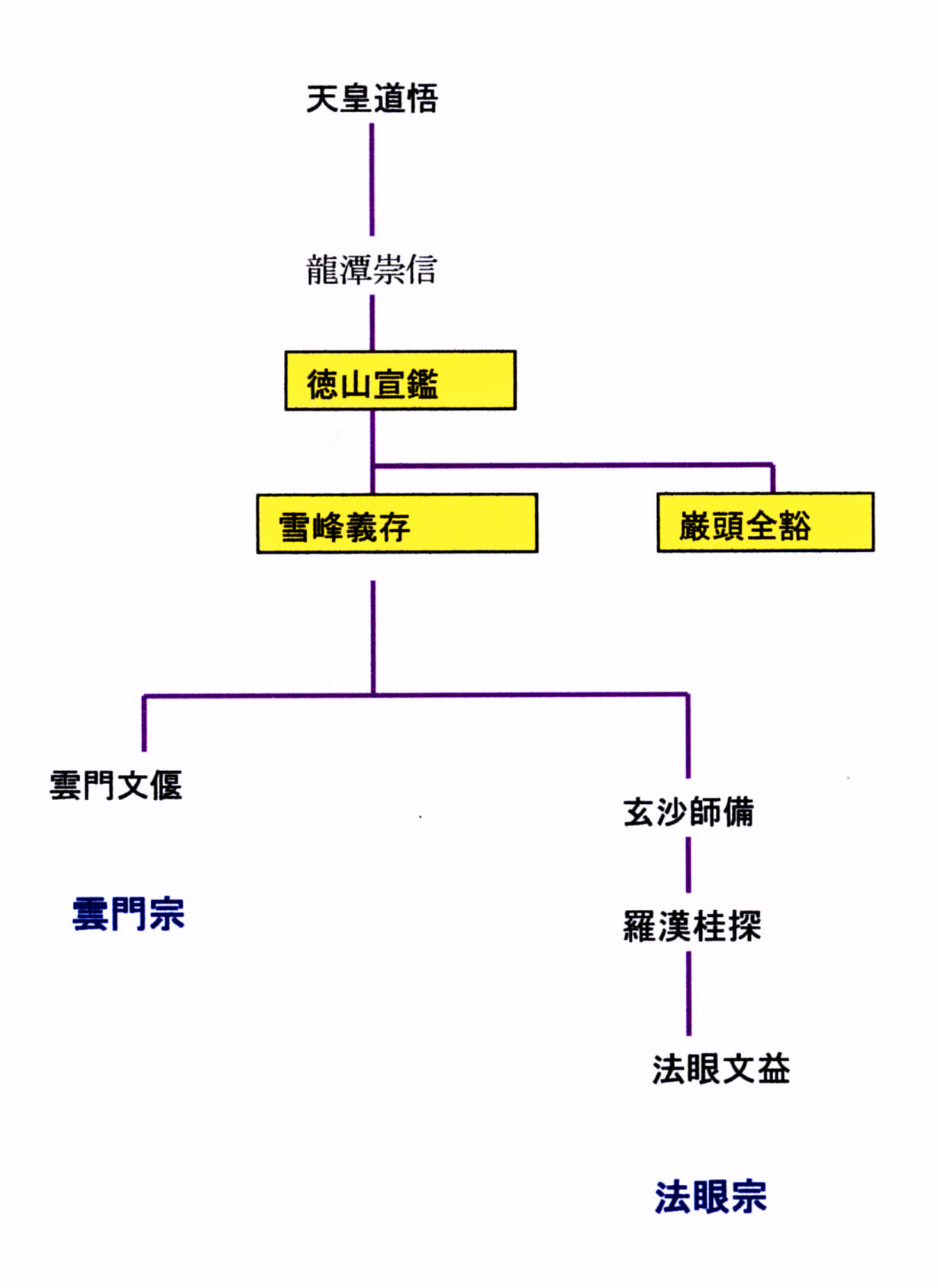

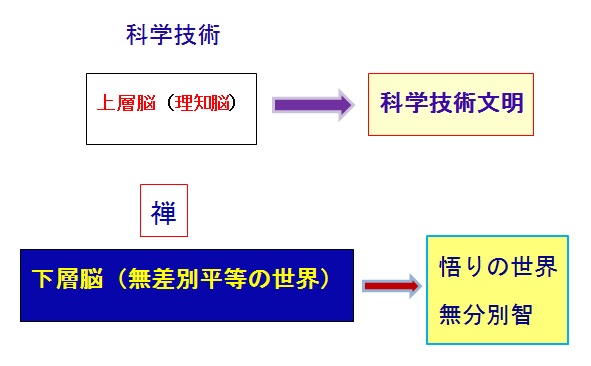

明暗双々底:明と暗が対になったようなもの。

明は上層脳(理智脳)、暗は下層脳(無意識脳)を指していると解釈できる。

そのように考えると、明暗双々底とは

明と暗がが対になったもの、即ち全脳(=上層脳+下層脳)を指している

と考えることができる。

この考え方を、

次の図17に(明暗双々底=上層脳+下層脳=全脳)を分かり易く図示する。

図17 明暗双々底(=上層脳+下層脳=全脳) の説明

(禅と脳科学を参照)。

ケン別すべし:はっきりと区別すべきだ。

頌:

末後の句をあなたのために説こう。

それは明と暗が一つになったようなもの(明暗双々底)だ。

普通は同じ枝(条)から生れたものは互いに相知るが この世界はそのような世界ではない。

同じ枝から出てきても共に死ぬようなことはない。

それぞれが違い互いに独立した存在であるからだ。

黄頭のブッダと碧眼の達磨はハッキリ違う。それと同じように、明と暗は違う。

それをはっきりと見分けなければならない。

同じ地上に居ても南北東西の方向はちがう

黒一色の深夜には千巌の雪は見分けにくいように、

本来の自己の世界である明暗双々底の世界は見分けにくい。

そのような明暗双々底の「本来の自己の世界」にいざ帰ろうではないか。

巌頭の「何処から来たのか?」という質問は 借事問である。

何処からという場所を聞いているのではなく、場所に仮託して

「本来の面目(真の自己」について聞いているのである。

僧の返答「巌南(広東省地方)より来ました」は

この僧が借事問を分かっていないことを示している。

僧は「本来の面目(=真の自己」について答えることなく、場所で答えているからである。

巌頭の言葉『ただこれこれ』は

「本来の面目(真の自己=脳)」とその働きを言っていると考えれば分かり易い。

本則の「頌」は脳科学的に見て非常に面白い。

「頌」の第二句の「明暗双々底」とは図17に示したように、

明を上層脳(理知脳)、暗を下層脳だと考えれば

脳全体(=上層脳(理知脳)+下層脳)を指していることが分かる。

「頌」の第六句の「黒一色の深夜には千巌の雪は見分けることはできない」とは

黒一色の深夜のような下層脳(=真っ黒い無意識の世界)に入ると、

千巌の雪のような明の世界である上層脳(理知脳)は分からなくなると詠っている。

最後にそのような明暗双々底の世界(=真の自己)にいざ帰ろうではないかと詠っている。

(碧巌録第5則を参照)。

このように、本則の頌は脳科学的観点から解釈する方が分かり易い。

(禅と脳科学を参照)。

本則:

僧、趙州に問う、「久しく趙州の石橋と響く。到り来れば只だ略シャクを見るのみ」。

州云く、「汝、只だ略シャク(りゃくしゃく)を見て、且つ石橋を見ず」。

僧云く、「いかなるかこれ石橋?」。

州云く、「驢を渡し馬を渡す」。

注:

趙州:趙州従シン禅師(778〜897)。趙州城内の観音院に住した。

南泉普願禅師に嗣法した。趙州の禅は唇から後光がさすようだとされ、

「趙州の口唇皮禅(くしんぴぜん)」と呼ばれる。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →南泉普願 →趙州従シン

略シャク(りゃくしゃく):丸太橋。

護惜:後生大事に護って生きる。

本則:

ある僧が趙州に聞いた、

「私は久しく有名な趙州の石橋を響(した)っていました。

しかし、来てみれば只だの老いぼれ爺さんじゃありませんか。」

趙州は云った、

「お前さん、わしのシワ面だけを見て、石橋を見ていないようだな。」

僧は云った、

「それでは石橋とは何ですか?」

趙州は云った、

「驢馬や馬を渡すよ。」

頌:

孤危を立てずして道まさに高し。

海に入れば還(ま)た須らく巨鼇(きょごう)を釣るべし。

笑うべし 同時の灌渓(かんけい)老、

解(よ)く劈箭(へきせん)というも亦た徒労なり。

注:

孤危:孤高。

孤危を立てずして道まさに高し:孤高をことさら標榜しないが趙州の気高い境地を示している。

巨鼇(きょごう) :巨大なスッポン。

灌渓(かんけい)老 :臨済の法嗣、灌渓(かんけい)志閑蝉師(?〜895)。

趙州と同時代の人。灌渓(かんけい)とはほとばしり流れる谷水という意味。

劈箭(へきせん):飛ぶ矢。

頌:

趙州の応答には孤危で難しいところはないが、その道風はまさに高い。

(趙州のような巨人が)海に釣り糸を垂れれば必ず巨大なスッポンを釣るだろう。

同時代の灌渓(かんけい)蝉師は「いかなるかこれ灌渓(かんけい)?」

という問いに「飛ぶ矢のように速い」と答えた。

この灌渓(かんけい)蝉師の答えは禅機に溢れている。しかし、

その答えも趙州の禅機に比べれば力むだけの徒労に過ぎない。

この則には垂示がない。直ぐ本則が出てくる。

僧の皮肉たっぷりの質問に対し、趙州の禅機溢れる答えが見ものである。

問答には難しいところはない。

この会話で、趙州の「驢馬や馬を渡すよ。」という返答がこの公案のキーポイントである。

禅の高僧として有名な趙州を慕っていたこの僧は、いざ実際の趙州に会って見ると、

単なる「老いぼれ爺さん」に過ぎないことが分かりがっかりする。

それを口にする僧に対し、趙州は人物の表面(シワ面)だけを見るのではなく、

その人の本質を見なければいけないと質問僧をさとしている。

「驢馬や馬を渡すよ。」とは

趙州の石橋のようにロバや馬にに踏まれながら、

黙々と慈悲心をもって苦しんでいる衆生を済度するという意味である。

趙州は趙州の石橋のようにロバや馬に踏まれながら、

「黙々と衆生を済度している石橋の働きを見なさい」と僧をさとしていることが分かる。

垂示:

偏界、蔵さず、全機、独り露る。

途に触れて滞りなく、着々出身の機あり。句下に私なく、頭々殺人の意あり。

しばらくいえ、古人畢竟、いずれのところに向ってか、休歇す。

試みに挙す看よ。

注:

偏界、蔵(かく)さず:全世界に隠れもなく全身を示現する。

全機、独り露る:全ての働きが現れ出る。

着々出身の機あり:一つ一つの提起に束縛から超出させる働きがある。

休歇(きゅうけつ)する:ケリをつける。

垂示の現代語訳

真の自己(本来の面目)は宇宙一杯に 偏(あまね)く行きわたって

一つも隠すところもなく顕われている。

煩悩妄想を掃蕩し尽くせばどんな場面に遭遇しても自由自在な働きができる。

そういう境地に達した人の言句にはおのずから私心がなく、凡情を殺し人を活かす働きがある。

それでは古人は一体どのようなところに向ってケリをつけたのだろうか。

具体例を挙げるから検討しなさい。

本則:

馬大師、百丈と行くついで、野鴨子の飛び過ぐるを見る。

大師云く、

「これなんぞ?」。

丈云く、

「野鴨子」。

大師云く、

「いずれのところにか去る?」。

丈云く、

「飛び過ぎ去る」。

大師ついに百丈の鼻頭をひねる。丈、忍痛の声をなす。

大師云く、

「何ぞ曽て飛び去らん」。

注:

馬大師:馬祖道一(709〜786)。中国禅の実質的な大成者。

馬祖の禅は洪州宗と呼ばれる。

(馬祖の禅思想を参照)。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一

百丈:百丈懐海(749〜814)。唐代の禅者。

馬祖道一の法嗣。禅院生活の規則を制定した「百丈清規」の著者。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →百丈懐海

野鴨子:雁。

忍痛の声:痛みをこらえきれずに発する声。

本則:

百丈が師である馬祖と一緒に道を歩いていた。

その時野鴨子(雁)の1群が空を飛んでいるのが見えた。

馬祖「あれは何だ?」。

百丈「雁です」。

馬祖「どこへ飛んで行くのか?」。

丈云く、「もう飛んで行ってしまいました」。

すると馬祖は不意に百丈の鼻柱を引っつかんで捻り上げた。

余りにも痛いので百丈はオウオウと泣き始めた。

馬祖「飛んで行ったと言うが、まだここに居るではないか!」。

この時百丈は冷や汗を流して悟った。

頌:

野鴨子、何許(いずこ)なるを知らん。

馬祖 見来りて相共に語る。

話し尽くす山雲海月の情。

以前として会せず還って飛び去る。

飛び去らんと欲して、卻って把住す。

道(い)え道(い)え

注:

野鴨子、何許(いずこ)なるを知らん。雁の群れはどこに行ったかわからない。

馬祖 見来りて相共に語る:馬祖はそれを見て語りかけた。

話し尽くす山雲海月の情:山の雲や海の月の情景を語りつくしたものの。

頌:

馬祖と百丈との間で野鴨子(雁)が問題になったが

その野鴨子(雁)は一体何処へ飛んで行ったのだろうか。

馬祖はそれをはっきり見ていて百丈に「あれは何だ?」と語りかけたのだ。

馬祖は山雲海月の情を尽くし語りかけたが、馬祖の親切心は百丈には馬の耳に念仏で通じない。

百丈は「もう飛んで行ってしまいました」と見当違いの返事をした。

その時馬祖は百丈の鼻づらを捻り挙げて迫った、「道(い)え道(い)え」と。

馬祖はこの問答と鼻柱を捻り上げたことによって弟子の百丈に「自己本来の面目(=真の自己=脳)」

を痛覚を通して、

“痛みを感じているるものは何か”を直覚させ、悟らせたと考えることができる。

これより「自己本来の面目」とは空を飛んでいる雁の1群を見て

それを記憶している自己の本体である"脳"であることが分かる。

それを馬祖は「飛んで行ったと言うが、まだここに居るではないか!」と言って

百丈の鼻を捻り上げ、その痛みで「本来の面目(真の自己=脳)」に気づかせたのである。

これと似た公案に碧巌録42則の「ホウ居士好雪片片」がある。

(「碧巌録」第42則を参照)。

垂示:

生死を透出し、機関を撥転す。等閑に鉄を切り釘を斬る。

随処に蓋天蓋地なり。しばらく道(い)え。これいかなる人の行履の処ぞ。

試みに挙す看よ。

注:

機関を撥転す:秘められた働きを激発する。

等閑に:無造作に、こともなげに。

蓋天蓋地:天地を蓋うこと。

行履の処:実践し体現する処。

垂示の現代語訳

生死の問題を解脱し、自由自在に働く。

このような人は鉄や釘のように困難な煩悩妄想も無造作に斬るような働きもできるだろう。

また随処に主人公になって蓋天蓋地(天を蓋い地を蓋う)といった境地に至ることができる。

それではそのような境涯の人とは誰だろうか。

具体例を挙げるから検討しなさい。

本則:

雲門、僧に問う、「近離いずれのところぞ?」。

僧云く、「西禅」。

門云く、「西禅、近日何の言句かありし?」。

僧両手を展ぶ。 門、打つこと一掌。

僧云く、「それがし話あり」。

門、却って両手を展ぶ。

僧、語なし。

門すなわち打つ。

注:

雲門:雲門文偃(864〜949)。雲門宗の始祖。

法系:

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→天皇道悟→龍潭崇信→

徳山宣鑑 →雪峯義存→ 雲門文偃

西禅:蘇州西禅。南泉普願の法嗣。

それがし話あり:私には話がまだ残っている。

打つこと一掌:平手打ちを一発食らわす。

本則:

一人の新到の僧(雲水)に雲門は質問した、

「貴公はどこから来たのか?」。

僧は云った、

「西禅和尚のところから来ました」。

雲門は云った、

「西禅和尚はこの頃、どういう禅を説いているかね?」。

僧(雲水)は両手を開いて見せた。雲門は僧の頬をピシャリと打った。

僧は云った、

「打つのはあなたの勝手ですが私にも言い分があります」。

その時雲門は両手を開いて見せた。

僧は何も言うことがなかった。

雲門は打った。

頌:

虎頭虎尾 一時に収む

稟々たる威風 四百州

卻って問う 知らず太だ嶮なる

師云く 一着を放過す

注:

虎頭虎尾 一時に収む:虎の頭も尾も手中に収める。大力量を発揮する。

稟々たる威風 四百州:稟々たる威風が天下(四百州)を圧倒する。

太だ嶮なる:寄りつき難い。

頌:

さすがに雲門天子と言われるだけあって虎のように

元気な僧の頭と尻尾をいっぺんに取り抑えてしまった。

雲門の稟々とした威風は四百州を圧倒している。

ところで皆さんに質問しますが雲門のどこが寄りつき難いところでしょうか?

このわし(雪竇)に言えというなら言おうが、言わぬが花だ。

手を緩めるから、各自が自分で考えて自分の力で何とか言ってくれ。

本則での雲門の質問「貴公はどこから来たのか?」は借事問の典型である。

「どこから来たのか?」という質問は場所を聞いているのではない。

「本来の面目」とは何か?と聞いているのだ。

「本来の面目」を場所にたとえて聞いているのだ。

これが分からない僧は「西禅和尚のところから来ました」とピント外れの返答をした。

雲門が「西禅和尚はこの頃、どういう禅を説いているかね?」

と質問したのに対し僧(雲水)は両手を開いて見せた。

西禅和尚は門下の修行僧達に本来の面目の働き(作用)を示すため

両手をさっと開き、本来の面目の働きを見せるようなことをしていたと見える。

このような身体行為によって本来の面目の働きを表現することは

馬祖禅の<作用即性>の禅思想よりきている。

(禅の根本原理を参照)。

しかし、僧はその禅的意味が本当に分かっていない。

そこで西禅和尚の単なる物まねに終わった。

それを見破った雲門は僧の頬をピシャリと打ったのである。

しかし、打たれた僧は心中おだやかでない。そこで僧は雲門に云った、

「打つのはあなたの勝手ですが私にも言い分があります」。

その時雲門は両手を開いて「随処に主人公となることで到達することができた

『蓋天蓋地(天を蓋い地を蓋う)の境地』を示して僧の反応を待ったと考えられる。

しかし、これに対しても僧は何も言うことがなかった。

この質問僧には悟りの眼がなく、何も分からなかったのである。

それが分かった雲門は僧は打ったのである。

垂示:

隠密全真(おんみつぜんしん)、当頭に証をとり、渉流転物(しょうるてんぶつ)、直下に承当す。

撃石火閃電光中に向って、ゴウ訛を坐断す。

虎頭に拠り虎尾を収むる処に於いて壁立千仞(へきりゅうせんじん)なるは則ちしばらく置く。

一線の道を放って還って人のためにするところありや、またなしや。

試みに挙す看よ。

注:

隠密全真(おんみつぜんしん):奥深く隠れ込みながら真実を丸ごと露わにする。

当頭に証をとる:即座に証悟する。

渉流転物(しょうるてんぶつ):万物流転の中に入りながら、物を自在にあやつってゆく。

直下に承当する:そのまま引き受けて己の事とする。

ゴウ訛:難問。

坐断:坐ながらぶち切る、造作もなくぶち切ること。

壁立千仞(へきりゅうせんじん):切り立った断崖絶壁。

一線の道を放つ:さりげないヒントを与える。一筋の方便の道を開く。

垂示の現代語訳

奥深く隠れ込みながらも真実が丸ごと露わに出ている。その真相をたちどころに証悟する。

見るもの聞くものに成り切って、対象に惑わされることなく、直ちに承当する。

たとえ虎のような恐ろしい相手が現れても、頭から尻尾まで思いのままに手なずけてしまう。

切り立った断崖絶壁(壁立千仞(へきりゅうせんじん))のような寄り付き難い

第一義の問題は別として、一筋の方便の道を開いて第二義的な問題を扱う時にはどうだろうか。

古人の実例を上げて検討してみよう。

本則:

道吾と漸源と一家に至って弔慰す。

源、棺を打って云く、「生か死か?」。

吾云く、「生ともいわじ死ともいわじ」。

源云く、「なんとしてかいわざる?」。

吾云く、「いわじ、いわじ」。

回って中路に至って源云く、「和尚、すみやかにそれがしのためにいえ、

もしいわずんば和尚を打ち去らん」。

吾云く、「打つことは即ち打つに任すも、いうことは即ちいわず」。

源すなわち打つ。

後に道吾遷化す。源、石霜に至って前話を挙似す。

後に道吾遷化す。源、石霜に至って前話を挙似す。

霜云く、「生ともいわじ、また死ともいわじ」。

源云く、「なにゆえにかいわざる?」。

霜云く、「いわじ、いわじ」。

言下に省あり。

源、一日、鍬子をもって法堂上を東より西に過(わた)り、西より東に過ぐ。

霜云く、「なにをかなす?」。

源云く、「先師の霊骨を求む」。

霜云く、「洪波浩渺、白浪滔天、なんの先師の霊骨をか求めん?」

雪竇著語して云く、

「蒼天(ああ)、蒼天(ああ)」。

源云く、「正に好し、力を着くるに」。

太原の孚云く、「先師の霊骨猶お在り」。

注:

道吾:道吾円智(769〜835)。薬山惟厳(782〜841)の法嗣。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→薬山惟儼→道吾円智

漸源:漸源仲興。道吾の弟子で、後道吾の法嗣となる。

石霜:石霜慶諸(807〜888)。道吾の法嗣。

太原(たいげん)の孚(ふ):孚上座(ふじょうざ)(822〜908)。雪峰義存の法嗣。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→天皇道悟 →

龍潭崇信→徳山宣鑑→雪峰義存 →孚上座

本則:

ある日、道吾円智は弟子の漸源を連れ、死者が出た家に弔慰に行った。

未だだ修行中の身であった漸源はその家に着いてお悔やみをした。

その時漸源は棺を打って、

「この中の人は生きているのですか、それとも死んでいるのですか?」

と師の道吾に尋ねた。

道吾は「生とも言わないし、死とも言わない、死人は死人でありのままだ」と答えた。

漸源「どうしてはっきりと教えて下さらないのですか?」。

道吾「言わない、言わない」。

お悔やみを終わって寺へ帰る途中、漸源はまた先ほどの質問を蒸し返した。

漸源「和尚、先ほどの質問に早く答えて下さい。もし教えてくれなければ和尚をなぐりますよ」。

道吾が「なぐりたければなぐっても良いが、言わない」

と言うのを聞いて、漸源は道吾をなぐった。

後に道吾禅師は死去した。漸源は兄弟子の石霜のところに行って、この話をした。

石霜は「生ともいわない、また死ともいわない」と言った。

漸源「何故言わないのですか?」。

石霜「いわない、いわない」。

漸源は、この言葉を聞いて悟るところがあった。

漸源はある日、鍬(くわ)をもって法堂上を東より西に過(わた)り、西より東に行った。

石霜は「なにをしているんだ?」と聞いた。

漸源「道吾禅師の霊骨を捜しています」。

石霜は云った、

「ナニ道吾禅師の霊骨だと! オイここは怒涛逆巻く大海原の真っ只中だ。

そんなものは無いわい。」

雪竇はこの55則を編集しながらここで思わず著語して言った、

「蒼天(ああ)、蒼天(ああ)」。

石霜の言葉に対し漸源は

「その無い骨を掘り出すために努力するまでさ」と言った。

雪峰義存の法嗣太原の孚上座はこれを評し、

「先師の霊骨はここにあるぞ」と言った。

頌:

兎馬に角あり、牛羊に角無し。

毫を絶し釐を絶し、山の如く嶽の如し。

黄金の霊骨今なお在り、白浪滔天いずれの処にか着けん。

着くるところなし。

隻履 西に帰って曽って失却す。

注:

毫を絶し釐を絶す:このうえなく微細である。無相の本体(真の自己)は見ようとしても見えない。

山の如く嶽の如し:峨々と聳える山のように天地一杯に満ちている。

脳は電磁的相互作用の世界なので、天地一杯に満ちているように実感される。

これを文学的に表現した言葉である。

黄金の霊骨今なお在り:黄金の霊骨(無相の本体、宇宙の真生命)は天地に満ちている。

隻履:達磨。

西に帰って曽って失却す:(達磨は)西に帰って今や行方が知れない。

頌:

兎や馬に角があり、牛や羊に角は無いとはなんと不思議なことを言うものだ。

そのような不可思議で表現できないものが本来の面目の姿なのだ。

棺桶に入った死人は死んでいるのに「生とも死とも言わない」とは不思議なことだ

塵1つ細毛一本もない(毫を絶し釐を絶す)無相の本体、宇宙の真生命(本来の面目)は

峨々と聳える山のように天地一杯にある。

道吾はそれを「いわじ、いわじ」と言ったのである。

黄金の霊骨は今もなお在る。

石霜はそれを「白浪滔天」と表現したが一体どこに置いたら良いのだろうか。

天地一杯にあるのだから、今さらどこにも置く必要もないし場所もない。

達磨は死んで熊耳山に葬られ、履の片一方を下げてインドに

帰ったというが誰も会った人はいない。

達磨はインドにも中国にもいなくなったと言うが、

元々本当の達磨(我々本具の「本来の面目」)には生死去来の相はない。

今、ここにいるではないか。

キョロキョロ他所見(よそみ)をしないでそれをしっかり見とどけよ。

雪竇の著語「蒼天(ああ)、蒼天(ああ)(ああ悲しい、悲しい)」という嘆きの言葉は

禅の目的(己事究明)を履き違えて、

道吾禅師の霊骨を捜す漸源のレベルの低さを嘆いていると考えることができる。

石霜慶諸の「ナニ道吾禅師の霊骨だと! そんなものは無いわい。」

という言葉は霊骨という妄念に取り付かれて右往左往する漸源に対し

石霜は「霊骨なんてものは無いわい」と霊骨を否定したのである。

石霜は「そんなありもしないものを探すより、はっきりと真の自己に目覚めよ!」と

漸源を励まし警告していると見ることができる。

太原の孚上座の言葉「先師の霊骨はここにあるぞ」は

一見先師の霊骨を肯定しているように響くかも知れない。

孚上座のいう先師の霊骨とは

「真の自己(本来の面目=脳)」のことを指していると考えられる。

もし、彼も「真の自己(本来の面目)」以外に「先師の霊骨」

なぞという怪しげなものがあると考えていたとするならば

孚上座も漸源と同じレベルの低さだと言うほかないだろう。。

太原の孚上座の言葉「先師の霊骨はここにあるぞ」は

霊骨なぞという怪しげなものを捜すより禅の真の目的である

各人が具有し、今ここにある「真の自己(=本来の面目=脳)」に目覚めよ

と言っていることが分かる。

道吾が言った「いわじ、いわじ」は生死を越えた「無相の本体、宇宙の真生命」

としての「真の自己(本来の面目)」は

言葉で表現できないと言っていると考えられる。

それは不立文字と同じ意味である。従って本則の主題は生死の問題ではなく、

禅の主目的である「真の自己(=本来の面目)」であると考えることができる。

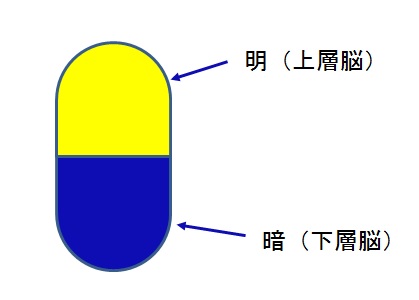

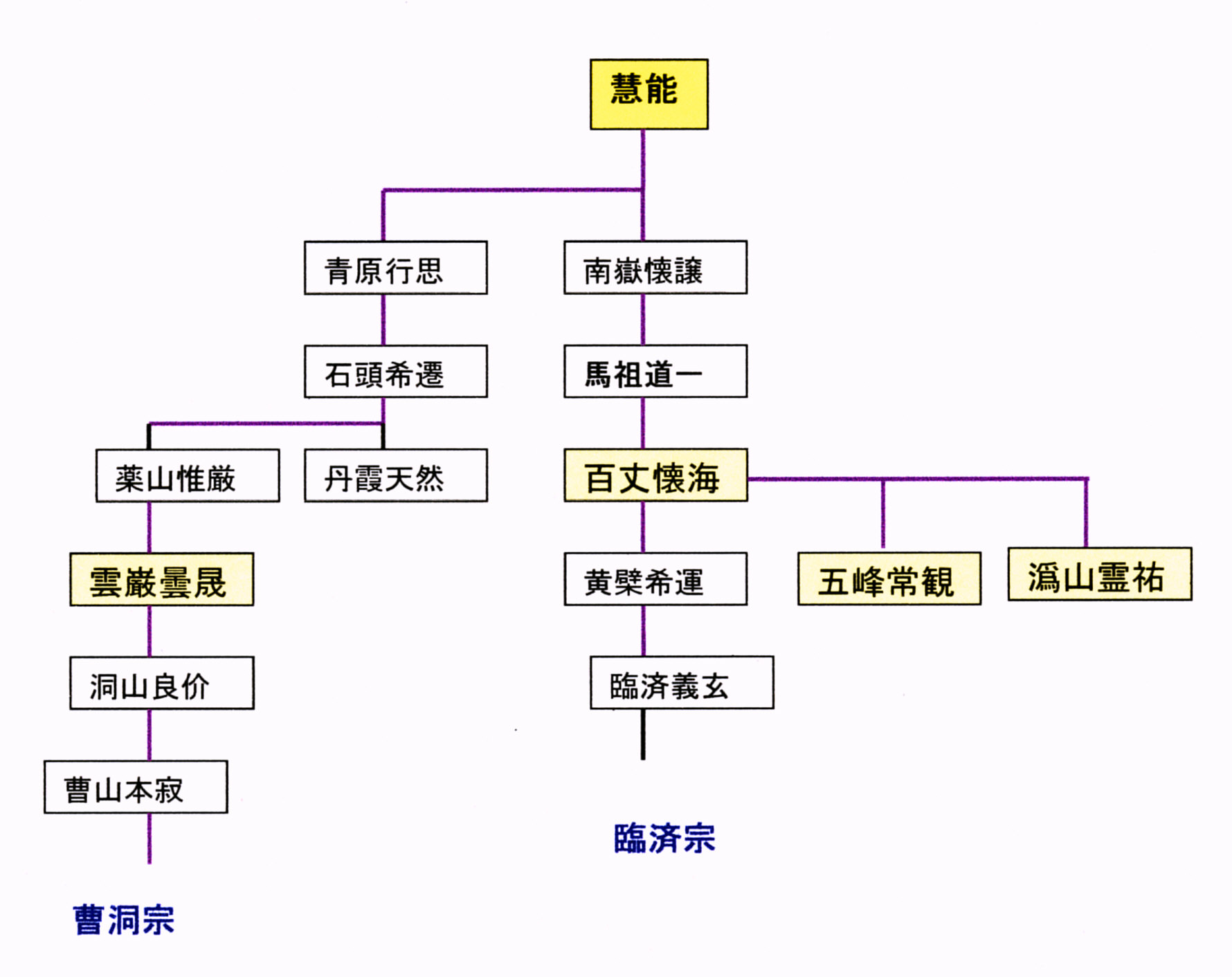

55則に関係する禅師達の法系図は次ぎの図17のようになる。

図17 55則に関係する法系図

薬山惟儼は曹洞宗につながる法系上で重要な人物である。

この図より分かるように、55則は曹洞禅に近い公案と言えるかも知れない。

垂示:

諸仏曽て出世せず、また一法の人に与うるなし。

祖師曽て西来せず、未だ曽て心をもって伝授せず。もとより時人了せず、外に向って馳求す。

殊に知らず、自己脚跟下の一段の大事因縁、千聖もまた模索不着なることを。

ただ如今、見不見、聞不聞、説不説、知不知、いずれのところよりか得来たる。

もし未だ洞達すること能わずんば、まずは葛藤窟裡に向って会取せよ

試みに挙す看ん。

注:

自己脚跟下の一段の大事因縁:自己の「本来の面目」を明らかにするという禅の根本問題。

千聖もまた模索不着:千人の聖人が束になってもはっきりさせることはできない。

垂示の現代語訳

ブッダ始め諸仏はこの世に出世していないし、また人に与える一法もない。

祖師達磨はインドから来て直指人心見性成仏の道を伝えたというが、

彼によって始めて「心」が伝えられたわけでもない。

「心」は諸仏の出世や祖師達磨の西来などの歴史に関係なく、

昔からあり、人々が全て具足している。

この表現は「本来の面目」は諸仏の出世や達磨の西来などの歴史的事実に関係なく、

昔から人々が皆具有しているという真理を強調するための禅特有の表現である。

世間の人々はその道理を理解しないで、外に向って追い求めるがそれは間違いだ。

殊に自己本来の面目(自己脚跟下の一段の大事因縁)は

どんな尊い聖人でも自分に代わって見性してくれる訳にはいかない。

自分で体験するほかないのだ。

本来の面目は見ようとしても見えず、聞こうとしても聞こえず、説こうとしても説けず、

知ろうとしても知ることができない。

一体どこから得たら良いのだろうか。

すべての存在が真実の相であるならば、得ようもないではないか。

もし未だそこが分からなければ、次の実例を参究してみよう。

本則:

良禅客、欽山に問う「一鏃破三関の時、何如?」。

山云く、「関中の主を放出し看よ」。

良云く、「いんもならば即ち過を知って必ず改めん」。

山云く、「更に何の時をか待たん」。

良云く、「好箭放つに所在に着かず」。便ち出ず。

山云く、 「且(ま)ずは来たれ、そなた」。

良、首を回らす。山、把住して云く、

「一鏃破三関は即ちしばらくおく。試みに欽山がために箭を発し看よ」。

良、擬議す。山、打つこと七棒して云く、

「まずは聴(まか)す、這の漢、疑うこと三十年なるを」。

注:

良禅客:巨良禅師(不詳)。

欽山:洞山良价の法嗣。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→

薬山惟儼→雲巌曇晟→洞山良价→欽山

一鏃破(ぞくは)三関:一本の矢(鏃)で三つの関所を打ち抜く。

「一超直入如来地」の頓悟のこと。

関中の主:関所の主人。本来の面目(=脳)のこと。

いんもならば即ち過を知って必ず改めん:

どうも私の射方が悪かったようです。改めて射直しましょう。

所在に着かず:どの場所に行ったか分からない。

本則:

巨良禅師が欽山に問うた、

「私は一本の矢で三関を打ち抜いてしまいました。どうでしょうか?」。

欽山は云った、

「そうか、それなら関中の主人公(本来の面目)を射止めたはずだ。

それをここに出してみよ」。

巨良は云った、

「いや、関中の主人公(本来の面目)は射損じました。

もう一度やり直します」。

欽山は云った、

「待つことはできん。今すぐやれ」。

巨良は

「いい矢を放ったのに、それが何処を射たか分からんような人には、

何と言っても無駄ですな」。

こう憎まれ口を叩いて巨良は出て行った。

欽山は云った、

「おい、待たんか」。

巨良は何事だろうと振り返った。

欽山は、巨良の胸倉を掴んで言った、

「一鏃破三関など出来もせんホラは吹かず、まあ一矢射てみろ」。

巨良はここで行きづまってしまった。欽山は彼を手にした竹箆で七、八回打って言った、

「まあ今日はこれ位で勘弁してやろう。

お前さん、このぶんでは、

一鏃破三関に至るには三十年くらい修行せんとだめじゃな」。

頌:

君がために放出す関中の主

放箭の徒、奔鹵(もうろ)なること莫れ。

箇の眼を取れば耳必ず聾し、

箇の耳を捨つれば目双つながら瞽す。

憐れむべし一鏃破三関、

的々分明なり箭後の路。

君見ずや、玄沙言えることあり、「大丈夫 天に先だって心の祖となる」と。

注:

奔鹵(もうろ):がさつ。

箇の眼を取れば耳必ず聾す:眼の働きに集中すると耳が必ず聞こえなくなる。

箇の耳を捨つれば目双つながら瞽す:耳の働きを止めたままにしておくと、両目が見えなくなる。

的々分明なり箭後の路:矢の飛んだ跡がありありと見て取れる。

玄沙:玄沙師備(835〜908)。雪峰義存の法嗣。

天に先だって心の祖となる:万物以前に主体が確立している。

頌:

さあ諸君(修行者)のため関中の主(本来の面目)を出して見せよう。

矢を射る人はおおざっぱではだめだ。関中の主を射損じないよう真剣に射なければならない。

関中の主(本来の面目)は懸命に見ようと眼に集中すれば耳は聞こえなくなる。

耳に捉われるのがいけないといって耳を忘れようと耳に集中すれば

今度は目が見えなくなる(それが関中の主の性質だ)。

一鏃で一挙に三関を突破して関中の主(本来の面目)に会えた時箭の通った路は明らかに見える。

これについて玄沙師備禅師は言った、

「関中の主(本来の面目)に見(まみ)えた大丈夫は 天より先に心の祖(おや)になる」。

「頌」で「関中の主(本来の面目)は懸命に見ようと眼に集中すれば耳は聞こえなくなる。

耳に捉われるのがいけないといって耳を忘れようと耳に集中すれば今度は目が見えなくなる」

と述べている。

これは<サーチライト仮説>と呼ばれる脳の性質とぴったり一致しているのは注目される。

雪竇重顕(頌の作者)は

関中の主(本来の面目=脳)の性質を良く知っていたことが分かる。

本則では巨良禅師が欽山禅師に対して、

「私は一本の矢で三関を打ち抜いてしまいました。どうでしょうか(一鏃破三関の時、いかん)?」

と問答を仕掛けたことから始まっている。

巨良禅師のこの問いかけに対し、欽山は、

「そうか、それなら関中の主人公(本来の面目)を射止めたはずだ。それをここに出してみよ」

と逆襲する。

本当は悟っていない巨良は、

「いや、関中の主人公(本来の面目)は射損じました。もう一度やり直します」

と言い訳をする。

ここで巨良の自信のなさに気付いた欽山は巨良禅師に、

「待つことはできん。今すぐやれ」と言って厳しく迫る。

巨良は「いい矢を放ったのに、それが何処を射たか分からんような人には、何と言っても無駄ですな。」

と憎まれ口を叩いては出て行こうとした。

欽山が「おい、待たんか」と呼び止めると 巨良は何事だろうと振り返った。

欽山は、巨良の胸倉を掴んで、

「一鏃破三関など出来もせんホラは吹かず、まあ一矢射てみろ」と迫った。

ここで巨良は行きづまった。欽山は巨良を手にした竹箆で七、八回打って言った、

「まあ今日はこれ位で勘弁してやろう。

お前さん、この分では、一鏃破三関に至るには三十年くらい修行せんとだめだな。」

巨良は何も言えなかった。

欽山は彼を手にした竹箆で七、八回打って言った、

「まあ今日はこれ位で勘弁してやろう。

お前さん、この調子では、一鏃破三関に至るには三十年くらい修行せんとだめだな。」

と駄目修行僧の巨良を突き放した。

巨良禅師は何らかの悟り体験に近いような禅体験をしたかも知れない。

しかし、明眼の師家にそれが確かな見性体験であるかどうかを

師家にきちんと検証して印加証明を貰わなかったと思われる。

そのようなあやふやな状態のまま欽山禅師との問答に臨んだのではないのだろうか。

そのため、欽山禅師の問いかけに、はっきり答えることができず

偽ものぶりを暴露してしまい

なんともしまらない問答で終わってしまった。

当時、中国にはこのような嘘つきダメ禅僧はかなりいたのだろうか。

垂示:

未だ透得せざる已前は一(ひとえ)に銀山鉄壁に似たり。

透得(とうとく)し了(おわ)るに及んで、自己元来鉄壁銀山。

或るいは人ありて且つそもさんと問はば、ただ他(かれ)に向って言わん。

もし、箇裏に向って一機を露得し、一機を看得せば、

要津を坐断して凡聖を通さざるも未だ分外となさずと。

もし未だ然らずんば古人の様子を看取せよ。

注:

要津を坐断して凡聖を通さず:急所を押さえて凡も聖も受け付けず、独脱無依である。

分外:僭越、分不相応。

様子:手本。

垂示の現代語訳

未だ禅の関門を透過する前にはそれが銀山鉄壁のように前に

立ちはだかっているように感じられる。

しかし、一旦透過してみると、自己そのものが元々鉄壁銀山であることが理解できる。

それはどうしてなのかと問う人があれば私は彼に次のように答える。

もし、「本来の面目」のハタラキを見た時には、

急所を押さえて凡も聖も、迷いも悟りも、寄せつけないくらいは何でもないのだと。

もし未だそうでない人がいるならば、次に古人の行動を示すから参究しなさい。

本則:

僧、趙州に問う、

「至道無難、唯嫌揀択(けんじゃく)と。如何なるかこれ不揀択?」

州云く、

「天上天下、唯我独尊」。

僧云く

「これはなおこれ揀択」。

州云く、

「田庫奴(でんしゃぬ)、いずれのところかこれ揀択」。

僧無語。

注:

趙州:趙州従シン(じょうしゅうじゅうしん)禅師(778〜897)。

唐代の大禅者。南泉普願(748〜834)の法嗣。趙州観音院に住んだので趙州和尚と呼ばれる。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →南泉普願→趙州従シン

「至道無難(しどうぶなん)、唯嫌揀択(ゆいけんけんじゃく)」:

「至道無難、唯嫌揀択(至道は難きこと無し、唯だ揀択を嫌う)」。

「信心銘」の冒頭の句。

(「信心銘」を参照)。

田庫奴(でんしゃぬ):田舎者と罵る言葉。「田舎奴」とも言う。

本則:

ある僧が趙州従シン禅師にたずねた、

「至道無難、唯嫌揀択と三祖僧サン禅師は言っておられます。

一体えりごのみをしないとはどういうことなのですか?」

趙州は言った、

「天上天下唯我独尊だということだ」。

僧は云った、

「天上天下唯我独尊だといってもまだ(我と他、尊と卑の対立があり)

えりごのみが残っているのではありませんか」。

趙州は云った、

「この田吾作のオタンチンめ、どこにえりごのみがあるか!」。

僧は無語だった。

頌:

海の深きが似く 山の固きが如し。

蚊虻(ぶんぼう)空裏の猛風を弄し、螻蟻(ろうぎ)鉄柱を撼(ゆる)がす。

揀(えら)び択(えら)ぶ、軒に当たる布鼓。

注:

蚊虻(ぶんぼう)空裏の猛風を弄す:蚊やあぶ(虻)が猛風の中を飛ぶような

身の程知らずのことをする。

螻蟻(ろうぎ)鉄柱を撼(ゆる)がす:ありが鉄柱をかじってゆさぶろうとするが歯が立たない。

布鼓:布張りの(音の出ない)太鼓。

頌:

趙州の心境は深い海のようで、その確固不動のところは鉄壁銀山のようで誰も歯が立たない。

そのような老趙州に向って「これはなおこれ揀択」と屁理屈をいう僧は

猛風に立ち向かって行く蚊やアブ(虻)のような身のほど知らずで、

すぐ吹き飛ばされてしまう。

またオケラ(螻)やアリ(蟻)のようなものだ。

それが鉄柱(趙州)に噛みついても趙州の心はちっともゆるがない。

老熟し、無心の境涯にある趙州にとって軒に当たる布製の太鼓のようなもので、

いくら軒に当たっても一向に音が出ないよ。

ある僧が趙州禅師に問う、

「至道無難、唯嫌揀択(けんじゃく)と三祖僧サン禅師は言っておられます。

一体揀択しない(えりごのみをしない)とはどういうことなのですか?」

趙州は、「天上天下唯我独尊だということだ」と答える。

これに対し、質問僧は「天上天下唯我独尊だといっても

まだ(我と他、尊と卑の対立があり)えりごのみが残っているのではありませんか」と反論する。

「頌」では「これはなおこれ揀択」と屁理屈をいう僧は

猛風に立ち向かう蚊やアブ(虻)のような身のほど知らずで、

吹き飛ばされてしまうオケラ(螻)やアリ(蟻)のようなものである。

彼が鉄柱(趙州)に噛みついても趙州の心はちっともゆるがないと述べている。

「老熟し、無心の境涯にある趙州にとって軒に当たる布製の太鼓のようなもので、

いくら軒に当たっても一向に音が出ない。」と詠っている。

趙州の「天上天下唯我独尊」という答えは「本来の面目」の姿やハタラキについて述べている。

「垂示」に言うように、「自己そのものは元々鉄壁銀山」であり、

凡も聖も、迷いも悟りも、寄せつけない。

趙州は「天上天下唯我独尊」という言葉によって、

「本来の面目(=真の自己)」の相対や比較を超越したハタラキや姿を表している。

それが分からずに「これはなおこれ揀択」と屁理屈を言って食い下がる僧に対し、

趙州は、「この田吾作のオタンチンめ(田庫奴)、どこにえりごのみがあるか!」

とたしなめている。

本則:

僧、趙州に問う、

「至道無難、唯だ揀択(けんじゃく)を嫌う。

これ時の人のカ窟(かくつ)なりや否や?。」

州云く、

「曽て人あって我に問う、

直に得たり五年分疎不下なることを」。

注:

時の人:今時の人。

カ窟(かくつ):穴の中にある鳥の巣。寝ぐら。腰をすえたがる教条。

分疎不下:ときあかすことができないこと。

本則:

ある僧が趙州に尋ねた、

「和尚は『至道無難、唯だ揀択(けんじゃく)を嫌う』とよく言われますが、

それはあなた好みの寝ぐらではありませんか?」

趙州は云った、

「昔ある人が同じ質問をしたが、

わしには五年たっても未だ良い答えが見つからんのじゃ」。

頌:

象王瀕呻(ひんしん)し、獅子咆哮す。

無味の談、人口を塞断す。

南北東西、鳥飛び兎走る。

注:

瀕呻(ひんしん):大息を吹いてあくびをすること。

南北東西:南北東西の空間。

鳥:古代中国において金鳥とも呼ばれた太陽のこと。

兎:玉兎と呼ばれた月のこと。

鳥飛び兎走る:太陽や月は南北東西の空を運行している。即ち日月(時間)を言っている。

頌:

象王のアクビ(趙州の答え)は獅子が吼えたような力がある。

趙州の答えは味のない(無味の)話のようだが、分別意識を截断し人の口をふさぐ。

至道は南北東西(空間)どこにもある。

鳥が飛び兎が動くように日月(時間)が経過するのも至道の力によるのだ。

この第58則には垂示がない。第57則の続きのようなものだからかも知れない。

趙州和尚の「至道無難、唯だ揀択(けんじゃく)を嫌う」に関する問答は

碧巌録には4則もある(2則、57則、58則、59則)。

これはその中の第3番目である。

頌の最後の句の「南北東西」は(空間)を表わしているのにたいし、

「鳥飛び兎走る」は日月(時間)を言っている。

最後の行「南北東西鳥飛び兎走る」は、

至道(本来の自己)は空間的にも時間的にもどこにも満ち溢れている

と本来の自己の特性を詠っている。

これは「臨済録」示衆14−5や碧巌録18則で言っていることと同じである。

(「碧巌録」第18則を参照)。

垂示:

天を該(か)ね、地を括(くく)り、聖を超え凡を超ゆ。

百草頭上に涅槃妙心を指出し、干戈叢裏に衲僧(のうそう)の命脈(みょうみゃく)を点定す。

さて、箇の什麼(いか)なる人の恩力を承けてか、便ちいんもなるを得たる。

試みに挙し看ん。

注:

天を該(か)ね、地を括(くく)る:天地を統(す)べおさめる。

百草頭:馬祖の法嗣である居士ホウ蘊(ほうおん、?〜808)の言葉に

「明々百草頭、明々祖師意」がある。

百草頭とは森羅万象のこと。

百草頭上に涅槃妙心を指出する:万物に仏心の働きを示す。

干戈叢裏に衲僧(のうそう)の命脈(みょうみゃく)を点定す:

法戦の場において禅僧の死命を決する。

垂示の現代語訳

悟りの境地に至ると天を包み地をくくり、凡聖を超えることができる。

そのような至道の本体が理解できると、森羅万象にも不生不滅の妙心を見、

禅の法戦場においても修行僧の真価を判定できるようになる。

さて、このような素晴らしい働きができるのは一体誰のお蔭なのだろうか。

次の実例を挙げるから参究してみよう。

本則:

僧、趙州に問う、僧、趙州に問う、

「至道無難(しどうぶなん)、唯嫌揀択(ゆいけんけんじゃく)。

わずかに語言あればこれ揀択(けんじゃく)。

和尚、いかにしてか人のためにする?」。

州云く、

「何ぞこの語を引き尽くさざる?」。

僧云く、

「それがしただ念じて這裏(しゃり)に到る」。

州云く、

「ただこの至道無難(しどうぶなん)、唯嫌揀択(ゆいけんけんじゃく)」。

注:

趙州:趙州従シン(じょうしゅうじゅうしん)禅師(778〜897)。

唐代の大禅者。南泉普願(748〜834)の法嗣。趙州観音院に住んだので趙州和尚と呼ばれる。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →南泉普願→趙州従シン

本則:

ある僧が趙州に問うた、

「和尚さん、あなたはよく『至道は難かしものではない。

唯だ選り好みをしなければよい』と言っておられる。

そして私どもが少しでも何か言えばそれは選り好みだと叱られる。

しかし、何も言わずにどうして衆生済度ができましょうか?」。

趙州は云った、

「お前さんは、なぜわしの言うことの一部だけを言って全部を言わんのだ

わしはいつも“ただ憎愛なければ洞然として明白”と後半部も言っているではないか?」。

僧は云った、

「私はそこまでしか憶えておりませんでした」。

趙州は云った、

「そうか、至道は無難かしいものではない、ただ選り好みと悪分別さえしなければな」。

頌:

水そそげども着かず、風吹けども入らず。

虎の如くに歩み、龍の如くに行く。

鬼さけび神泣く。

頭長きこと三尺、これ誰なるを知らん。

相対して無言、 独足にして立つ。

注:

水そそげども着かず、風吹けども入らず:水と風は夫々竜と虎の縁語。

水や風をよせつけない竜や虎のような趙州の姿を詠っている。

頭長きこと三尺:「至道」そのものと化した趙州の異様な姿を形容している。

相対して無言 独足にして立つ:朝から晩まで無言で相対している

「至道」の本体(=下層脳を中心とする脳)は独立して働いている。

頌:

趙州和尚の境涯は水や風をよせつけない。

彼は 虎のように歩み 龍のように行く。

悪魔鬼神も近寄れず、仏祖も命乞いするほどの語言三昧の力を持っている。

「頭長きこと三尺」と形容され、妖怪とも言うべき異相の趙州の姿は

「至道」そのものが化したと言うしかない。

朝から晩まで相対している「至道」の本体(=下層脳を中心とする脳)

は無言で独立してはたらいている。

この59則は57則、58則の続きで、

『至道無難、唯だ揀択(けんじゃく)を嫌う。』に続く

『ただ憎愛なければ洞然として明白なり』という後半の言葉の重要さを指摘することで

『至道無難、唯だ揀択(けんじゃく)を嫌う。』の重要性を強調する公案となっている。

「頌」の前半は語言三昧の力を持つ趙州を褒め上げているが、

後半は禅の悟りの本体(=下層脳を中心とする脳)について詠っていると考えられる。

「至道」という言葉は宇宙の真理の道教的表現であるが

仏性の本体である「下層脳を中心とする脳」について詠っていると考えることができよう。

「「頌」の「頭長きこと三尺」という句は

、妖怪とも言うべき異相の趙州の姿を表現していると言えるだろう。

これは古い脳である下層脳に残る動物性や妖怪性を詠っているとも考えることができる。

我々の脳はいまだ「仏性」と言えるほど聖性を持たない。

脳は充分進化しているとは言えず、動物的・妖怪的側面が未だ多く残存している

この動物的な性質が残る「古い脳」について言っているとも考えることができる。

「頌」の最後の句「相対して無言 独足にして立つ」の意味は難しいが

無言で相対している「至道」の本体(下層脳)は上層脳から独立している」

と解釈できるだろう。

本則の後半部の趙州の言葉「ただ憎愛なければ洞然として明白なり」を重視すれば

情動脳である大脳辺縁系をコントロールし、平静沈着な心の開発を述べていると言える。

仏教の三毒は貪・瞋・痴である。その多くは動物的な情動脳の過活動に由来している。

憎愛、喜怒哀楽などの情動脳の過活動を鎮静化し平静で客観的に見る心を開発することは

欲望的感情的人間性からの解放による真の心の進化を目指していると考えることができる。

59.1soku貪瞋痴などの三毒の発生源は情動脳である大脳辺縁系と深い関係がある。

次の図17.1に脳の深部に位置する情動脳である大脳辺縁系(Limbic System)を図示する。

図17.1 大脳辺縁系(情動脳)

本則において趙州は感情的で本能に支配された

欲望的感情的人間性からの解放によって真の仏性へと向上する脳の進化を目指していた

と考えられるのではないだろうか。

垂示:

諸仏と衆生と本来異なることなく、山河と自己となんぞ等差あらんや。

なんとしてか却って渾(す)べて両辺となり去るや。

もし能く話頭を撥転し要津を坐断するも、放過(ほうか)せば即ち不可(ふか)。

もし放過せざれば尽大地一捏(ひとひねり)すら消(もち)いず。

しばらくそもさんかこれ話頭を撥転するところ、試みに挙す看ん。

注:

話頭:話題。古則公案。

両辺となり去る:両辺(主・客の二元対立)が生まれる。

話頭を撥転する:古則公案を自由にあやつる。

坐断:坐ながらぶち切る、造作もなくぶち切ること。

要津:急所。

放過(ほうか):見逃すこと。

垂示の現代語訳

我々の本質は仏と同じであり、さらに山河とも同じである。

天地と我と同根と言われるように万物一体である。

そのような一つのところからどうして主・客の二元対立が生まれるのだろうか。

もしよく古則公案を自由にあやつり、急所を造作もなく押さえ込むことができても

主・客の二元対立観をそのまま放置していては駄目だ。

もし参禅究明すれば二つに対立しているものがそのまま一つであることが分かる。

しかし、修行をうっかり怠けていると元の木阿弥で主・客の二元対立の世界に戻ってしまう。

万物一体の境地は油断なく修行することで到達できるのだ。

それでは古則公案を自由にあやつることができる境地に至った実例があるだろうか。

それを次に示すから参究しなさい。

本則:

雲門(うんもん)、シュ杖(しゅじょう)をもって衆に示して云く、

「シュ杖子化して竜となり、乾坤を呑却し了る。

山河大地いずれのところよりか得来たる?」。

注:

雲門(うんもん):雲門文偃(うんもんぶんえん)(864〜949)。

唐代の禅者。雪峰義存(822〜908)の法嗣で雲門宗の始祖。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→天皇道悟→

龍潭崇信→徳山宣鑑 →雪峯義存→ 雲門文偃

シュ杖:杖。本来の面目(脳)を指している。

一本の杖で脳と万物一体の境地を象徴的に表わしている。

「本来の面目(脳)」をシュ杖子に譬えることは多い。

(「無門関」第44則を参照)。

(「碧巌録」第25則を参照)。

呑却:呑み込むこと。

本則:

ある時、雲門禅師は修行僧達の前にシュ杖を示して云った、

「シュ杖が変化して竜となり天地を呑み込んでしまった。

山河大地は一体どこから来たのだろうか?」。

頌:

シュ杖子、乾坤を呑む

徒らに説く桃花、浪に奔ると

尾を焼く者 雲をとらえ霧をつかむに在らず。

腮(えら)をさらす者も何ぞ必ずしも胆を喪(うしな)い魂を亡わん。

拈じ了れり。

聞くや聞かずや。

直に須らく灑々落々(しゃしゃらくらく)たるべし、更に粉々縛々たることを休(や)めよ。

七十二棒 しばらく軽恕す

一百五十 君にゆるしがたし

師、ただちにシュ杖を拈じ下座す

大衆一時に走り散ず。

注:

灑々落々(しゃしゃらくらく):キレイさっぱりとして物にこだわらないこと。洒落に同じ。

頌:

シュ杖(本来の面目=脳)が天地を呑む(天地自然と一体になった万物一体の境地に至る)

(宋学と万物一体の思想を参照 )。

禹門伝説では、桃の花の時期に鯉は、滝を乗り越え竜になって天に昇り竜になる。

竜になると、天火(雷の火)が鯉時代の尾を焼くと言われる。

しかし、たとえそのような者がいたとしても、

未だ雲をとらえ霧をつかむような力を持つ本物の竜とは言えない。

禅の悟りとは鯉が竜になるのではない。

元来仏である我々衆生が竜になったりすることではない。

我々が本来仏であることに気付けば、その必要もないのだ。

竜が持つと言われる雲をとらえ霧をつかむような力量もシュ杖が天地を呑む力

(本来の面目が天地自然と一体になった万物一体の境地)に比べたら大したものではない。

だからまだ滝を登り切ることができずに滝壷で腮(えら)をさらして

アップアップしている者も落胆することはないのだ。

さあ、これでシュ杖が天地を呑んだ話は終わりだ。

聞いて分かったかな。

そんな竜になったの、ならないの、悟った、悟らないという無用なモヤモヤした談義は止めなさい。

さらっと止めて水で洗ったように きれいサッパリとしなさい。

だからといって灑々落々(しゃしゃらくらく)(きれいサッパリ)のところに尻を据え安住してもだめだ。

そんな奴には七十二棒を食らわしても軽いくらいだ。

それでも分からなければ二倍の百五十棒でも食らわしてやるぞ。

雪竇禅師は、こう言うと直ちにシュ杖を持って講座台を下りた。

大衆はこれを見ると(殴られてはたまらんと)一目散に走り去った。

「本来の面目」をシュ杖子[杖)に譬えることは多い。

このシュ杖(本来の面目=脳)が天地を呑み、天地自然と一体になった時、

万物一体の境地に至る。

本則の「頌」の前半部では鯉が滝を乗り越え、天に昇って竜になると言う禹門伝説を引用し、

禅の万物一体の境地と比較している。

禹門伝説では鯉が竜になる物語であるが我々人間が竜になる必要はないと言っている。

何故なら「我々の本来の面目は本質的に仏であり、天地を呑む(天地自然を認識する)」

という偉大な力を持っているからだ。

この能力は竜が持つ雲をとらえ霧をつかむ竜の力よりも偉大であると、

我々が具有する本来の面目(=脳)の潜在的な能力を讃美している。

だから、まだ滝を登り切ることができず(悟ることができず)に滝壷で腮(えら)をさらして

アップアップしているような者も落胆することはないのだ、と我々凡夫を励ましている。

雪竇は「さあ、これでシュ杖が天地を呑んだ話は終わりだ。

聞いて分かったかな」

と言って前半を締めくくっている。

後半では鯉が竜になる物語や、悟った、悟らないというような無用なモヤモヤ談義は止め、

水で洗ったように きれいサッパリ(灑々落々(しゃしゃらくらく))となりなさいと言っている。

そこから七十二棒や百五十棒の話が出てくる。

「頌」の後半部で雪竇はきれいサッパリ(灑々落々(しゃしゃらくらく))の境地も

不十分でそこに安住してはならないと否定している。

このことから本則の核心部分は

「シュ杖子(=本来の面目=脳)と共に、「シュ杖子、乾坤を呑む」にあると考えられる。

これが本則の主題と言って良いだろう。

しかし、雲門文偃(うんもんぶんえん)(864〜949)が生きた時代には

手がかりとなる脳科学も何もなかった。

シュ杖子(=本来の面目)の実体とは何か?

またそれがが天地を呑み、天地自然と一体になった時、

万物一体の境地に至るとは何か具体的な内容は一切分かっていなかった。

それを禅文学のような文学的アプローチで明らかにすることはできない。

それは今までの禅の歴史を見れば明らかであろう。

それを科学的合理的に明らかにするのは今後の課題ではないだろうか。

垂示:

法幢を建て宗旨を立することは、他の本分の宗師に還(か)えす。

竜蛇を定め緇素(しそ)を別つことは、須らくこれ作家の知識なるべし。

剣刃上に殺活を論じ棒頭上に機宜を別つことはしばらくおく。

さて、 独り寰中に拠るの事、一句そもさんか商量せん。試みに挙す看ん。

注:

竜蛇を定める:竜のような大物か蛇のような小物か見定める。

緇素(しそ):黒白。緇は黒、素は白のこと。

作家:熟達の禅者。

作家の知識:熟達の禅者の見識。

寰中(かんちゅう):天子が治める領土。天子がいる宮中(真の自己がいる所)

垂示の現代語訳

禅法を建て独自の宗風を宣揚することは本分の悟りに徹した大力量ある師家でないとできない。

修行者が竜のような大物か蛇のような小物か黒白をはっきり見定めることは、

すぐれた手腕と法の眼を持った師家でないと務まらない。

そのようなすぐれた正師は否定肯定の活手段によって修行者の力量を見定めて

自在に対応できるのだが、ここではそのことは別におく。

ところで、奥深い宮中のようなところに独り静かに坐っている王者(自己本来の面目)

について、どのように参究したらよいのだろうか。

それを次の例によって参究しなさい。

本則:

風穴(ふけつ)垂語して云く、

「もし一塵を立すれば家国興盛し、一塵を立せざれば家国喪亡す」。

雪竇シュ杖を拈じて云く、

「還って同生同死底の衲僧ありや」。

注:

風穴:風穴延沼(ふけつえんしょう)禅師(896〜973)。

臨済の四代目の法孫。汝州の風穴山に居たので風穴と呼ばれた。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →百丈懐海→黄檗希運→

臨済義玄 →興化存奨→南院慧ギョウ→風穴延沼

垂語する:問題を提起する。

一塵を立する:ごくわずかのものを定立する。分別意識を生じる。

同生同死底の:運命を共にして生死を同じくするような。

衲僧:禅僧。

本則:

ある時、風穴延沼禅師は門下の修行者に対して問題を提起して言った、

「本来何もない処にチラリと一念が起これば、山あり川ありの家国が興盛する。

もし、一念が起こらなければ、家国は喪亡する」。

この垂語に対し雪竇は杖を取り上げてコメントして言う、

「このような境涯の者と運命を共に生死を同じくするような禅者はいるかな。」

頌:

野老はたとい眉を展べずともまずは家国に雄基を立つることを図らん。

謀臣猛将 今いずこにか在る

万里の清風 ただ自知するのみ。

注:

野老:国家や仏法を超越した自由人。田舎親爺。

眉を展べず:顔をしかめる。

雄基:雄大な基盤。

頌:

家国が興盛すれば、国家権力による規制や取締りが強くなり、

ノンビリと生活を楽しんでいる田舎オヤジは眉をしかめることになる。

苦しむ多くの衆生のためには禅の家国に雄大な基礎(雄基)を打ち立てねばならない。

禅の家国(世界)に雄大な基礎(雄基)を打ち立て衆生を救おうとする

禅の謀臣猛将は今どこにいるだろうか。

悟りの世界(把住(はじゅう)の世界)で無碍自在に活動するところに

吹き渡る風のさわやかさはただ自ずから知る外はない。

ある時、風穴延沼禅師(896〜973)が門下の修行者に対して言った、

「本来何もない処(本来無一物状態の脳)にチラリと一念が起これば、

山あり川あり、苦あり楽ありという状態になる。

これを国家にあてはめて考えれば、大臣もいれば、政治家もいる。

会社には社長も労働者もいる。そのようにして家国は興盛する」。

この風穴の言葉は放行(ほうぎょう)の世界

(自らの工夫に任せる肯定と差別の世界=上層脳の世界)を表わしていると考えられる。

これと反対に、思考や意識を全て掃蕩否定してしまって、

一塵も立たない絶対無(本来無一物状態の脳=下層脳)の世界に入ってしまえば、

迷いも悟りもない。苦しみのない涅槃寂静の境地に到る。

全ての雑念を掃蕩した無の世界には苦しみや迷いもない代わりに

生産活動や社会活動はないので家国は喪亡する。

全ての雑念を掃蕩した無の世界は出世間の活動が盛んになれば実現できる。

しかし、出世間の活動が盛んになれば僧侶が多くなるかもしれないが

世俗の生産活動が停止して国家は喪亡する。

全ての雑念を掃蕩した無の世界は把住(はじゅう)(否定や絶対平等)の世界、

即ち出世間(無差別平等の世界=下層脳の世界)を表わしていると考えられる。

風穴延沼禅師(896〜973)が活躍する禅の本領は

この把住(はじゅう)(否定や絶対平等=下層脳の世界)の世界である。

後世になって、この問題について雪竇禅師は一本の杖をスーッとつき出してコメントして言った、

「どうだ、諸君! この杖と一味同体の(同生同死できるような)衲僧はいないか。」

雪竇の突き出した一本の杖は二元対立のない無分別智(下層無意識脳の世界)を表わしている。

この公案は世俗の放行(ほうぎょう)の世界(自らの工夫に任せる肯定と差別の世界=上層脳の世界)と

把住(はじゅう)(否定や絶対平等)の世界、

即ち出世間の悟りの世界(無差別平等=下層脳の世界)を論じ複雑である。

しかし、考えさせる公案となっている。

著書「碧巌録、下」に於いて、大森曹玄老師はこの公案について、

「ある時は一塵を立して家国を興盛するもよし、

ある時は一塵すらを立せず家国喪亡するのもよし、なにも一方にだけ凝り固まることはありません。

君子、時に随うで、時、処、位に応じて思いのままにやってのけるのがいいでしょう。」

とコメントしておられる。

大森老師は「世俗の世界で生きるのも良いし、出世間(=無差別平等の悟りの世界)で生きるのも良い。

各人が、時、処、位に応じて思いのままに一生懸命やるのが良い」

と考えておられたことが分かる。

禅と科学技術文明

風穴延沼禅師(896〜973)が61則で言っていることは

禅と文明の関係について考えさせられるところが大きい。

現代の科学技術文明は上層脳(=理知脳)を大いに鍛え、

使うことで発達したことは良く知られている。

現代の科学技術文明は、

風穴が言う世俗の放行の世界(自らの工夫に任せる肯定と差別の世界=上層脳の世界)だ

と言えるだろう。

これに対し、禅は把住(否定や絶対平等)の悟りの世界(=無差別平等の下層脳の世界)である。

図18にこれを図示する。

図18 禅と科学技術文明

欧米で発達し現代の科学技術文明の基礎となっているのは

上層脳(=理知脳)であり、は脳の進化の歴史においては新しい脳である。

(「三層脳と脳の進化」を参照 )。

しかし、上層脳(=理知脳)はストレスの入り口となっている。

このため、生命・情動の本能に基づく古い脳である下層脳と軋轢と葛藤を生む。

(「禅と脳科学」を参照 )。

上層脳(=理知脳)は生命・情動の本能に基づく古い脳である下層脳との間に軋轢と葛藤を生む。

この軋轢と葛藤はうつ病や精神的な病の原因となり、現代社会の大きな問題となっている。

これに対し下層脳の活性化による無分別智の開発は安らぎと安楽の世界を生む。

図18に示したように、上層脳(=理知脳)と下層脳はまったく異なる性質を持っている。

両者はそれぞれ欠点と利点を持っている。

両者のバランスのとれた発達と開発が大切だと思われる。

(「無分別智と分別智」を参照 )。

それが臨済のいう「三玄三要」の精神に適うのではないだろうか?

(「臨済録」上堂9を参照 )

垂示:

無師の智をもって、無作の妙用を発し、無縁の慈をもって、不請の勝友となる。

一句下に向って殺あり活あり、一機中に於いて縦あり擒あり。

しばらくいえ、なん人か曽っていんもにし来たる。

試みに挙す看ん。

注:

無師の智:師に依らず自然に証明する智慧。誰もが持つ脳機能。

無作の妙用:情識分別を交えない絶妙の働き。

不請の勝友:誰にも請われることもなくなった優れた友人。自然になっている優れた友人(=脳)。

一機中に於いて縦あり擒あり:一つの働き(一機)の中にもゆるめたり、しめたりする。

垂示の現代語訳

自分の中から自然に出てくる智恵によって、分別も努力も必要ない無作の妙用が発する。

我々はそのような無師の智で食事をし、無作の妙用で仕事をし、

縁もゆかりも無い人々を済度しようという大慈悲心で人々の勝れた友人となる。

一言の下に分別妄想を否定掃蕩し活殺自在の働きを発揮するのは

自分の中から自然に出てくる、ゆるめたり、しめたりする自由な智恵の妙用である。

古来そのような自在の働きを得た人があっただろうか。

それを次の例によって参究しなさい。

本則:

雲門、衆に示して云く、

「乾坤の内、宇宙の間、中に一宝あり、形山に秘在す。

灯篭を拈じて仏殿裏に向い、三門をもって灯篭上に来たらしむ。」

注:

雲門:雲門文偃(864〜949)。雲門宗の祖。

法系:六祖慧能→青原行思→石頭希遷→天皇道悟→龍潭崇信→

徳山宣鑑 →雪峯義存→ 雲門文偃

一宝:仏性。

形山:肉体を指す。

三門:禅院の正門。山門。空門・無相門・無願門の三解脱門を略した呼称で、

空・無相・無願の三境地を経て仏国土に至る門、三解脱門を表すとされる。

本則:

ある日雲門禅師が修行僧達に示して言った、

「天地宇宙の間に一つの宝がある。それは我々の肉体(身体)の中に秘在している。

手行灯(灯篭)を持って真っ暗な仏殿裏に行き照らし、三門を手行灯(灯篭)の上に乗せる。」

頌:

看よ看よ

古岸何人か釣竿を把る

雲冉冉(ぜんぜん)

水漫漫(まんまん)

名月芦花、君自ら見よ

注:

雲冉冉(ぜんぜん):雲の動く様子。

水漫漫(まんまん):水をたっぷりと湛えている様子。

頌:

雲門は「灯篭を拈じて仏殿裏に向い、三門をもって灯篭上に来たらしむ。」

と言って一宝の光明を我々に示された。

諸君は自分の眼でこれをよく看なさい。

雲門は凡聖を超えた禅海の古岸で慈悲の釣竿を垂れている。

彼のいる岸の水は果てしなく湛えられ、頭上には雲が冉冉(ぜんぜん)と無心に流れている。

名月の光は川岸の芦花を静かに照らしている。

しかし、月光は白く、芦花も白いので見分けがつかない。

そのように形山に秘在する一宝は見分けがつかない。

そこのところを君自ら無師の智ではっきり見とどけなさい。

本則で言っているのは分かりにくい。常識を超えた難解な表現を用いているからである。

しかし、以下のように、一宝とは仏性(=健康な脳)を指すと考える。

灯篭を上層脳(主として前頭葉などの理知脳から生じる智慧の光)、

仏殿裏を仏性(下層脳を中心とする脳)が存在する場所(頭部を中心とする身体)、

三門とは脳情報が出入する門である

手足、眼、耳、鼻、舌、意識などを比喩的に表わしていると解釈すると分かり易くなる。

そのように考えると雲門の言葉は次のようになる。

ある日雲門禅師は修行僧達に示して言った、

「天地宇宙の間に一つの宝として仏性がある。

それは我々の肉体(脳の頭蓋骨)の中に秘在して見えない脳である。

脳(主として前頭葉など上層脳)から出る智恵の光(灯篭=脳から出るる智恵の光)を持って

仏殿裏(=下層脳=脳幹+大脳辺縁系、無意識脳)

に行き照らす。

手足、眼、耳、鼻、舌、口など運動や言語情報の出入り口(三門)は

本殿である脳に覆い被さるように、その上に乗っている。」

眼、耳、鼻、舌、口など六感の情報の出入り口を三門だと解釈すれば、

それらの出入り口は脳に覆い被さるように乗っている。

脳科学の無かった唐代においては

このように体験的、実感的・比喩的にに表現するしかなかったのだと思われる。

この公案は第86則「雲門光明」と非常に似ている。

第86則「雲門光明」も同様に脳科学的に解釈すると分かり易い。

垂示:

意路不倒、正に好し提撕(ていぜい)するに。言詮不及(ごんせんふきゅう)よろしく急に眼をつくべし。

もしまた電転じ星飛ばば、即ち傾湫倒岳(けいしゅうとうがく)すべし。

衆中弁得する底あることなしや。

試みに挙す看ん。

注:

意路不倒:思慮分別の及ばない所。

提撕(ていぜい):挙げ持つこと。奮い起こすこと。

言詮不及(ごんせんふきゅう):言語表現を超えたところ。

傾湫倒岳(けいしゅうとうがく):池(湫)の水をくつがえし高山を逆さまにするような

桁外れの力を発揮すること。

垂示の現代語訳

意識の路が到らない処(下層脳=脳幹+大脳辺縁系)は

禅修行者が身心を奮い起こし目指すべき目的地である。

そこは言葉や文字では説明できないが修行者が眼をつけてハッキリ体験しなければならない。

もしそこに到ることができれば、雷が鳴り流れ星が飛ぶような力をつけ

池をくつがえし、山をひっくり返すような大きな働きができる。

諸君の中にこれが分かるような人がいるだろうか。

次の例によってこれを参究しなさい。

本則:

南泉一日、東西の両堂、猫児を争う。

南泉見てついに提起して云く、

「道(い)い得ば即ち斬らじ。」

衆、対なし。泉、猫児を斬って両段となす。

注:

南泉:南泉普願(709〜788)。唐代の禅者。

馬祖道一(709〜788)の法嗣。百丈懐海、西堂智蔵とともに馬祖門下の三大師の一人。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道→南泉普願

東西の両堂、猫児を争う:東西の僧堂の僧達が猫をめぐって論争した。

本則:

ある日南泉普願禅師門下の雲水達が東西の二堂に分かれて、猫のことで論争した。

南泉もとうとう見かね、その猫の首っ玉をつかまえ提げて言った、

「禅の究極のところを言え。言うことができたらこの猫は斬らない。」

この問いに修行僧達は誰も答えることができなかった。

南泉は遂に猫を真ッ二つに斬ってしまった。

頌:

両堂ともにこれ杜禅和

煙塵を撥動していかんともせず

頼得(さいわい)に南泉のよく令を挙して、

一刀両断偏頗に任かす

注:

杜禅和:いいかげんな禅坊主。

煙塵:戦塵。ここでは猫をめぐる論争のこと。

令を挙す:法令を提示する、ここでは断固とした判断を下すこと。

一刀両断偏頗に任かす:行きすぎもかまわず、一刀両断にした。

偏頗に任かすとは行きすぎもかまわずという意味。

頌:

東西両堂の禅坊主どもはいいかげんなでたらめ坊主どもだ。

余分な騒ぎを起こしてどうすることもできない。

少し行き過ぎだったかも知れないが、幸い南泉和尚が仏祖の教えを正しく行じて、

紛争の原因、妄想の根源を一刀両断してくれたから事なきを得ることができた。

この公案はかなり難しい。

ある日南泉門下の雲水達が東西の二堂に分かれて、猫のことで争った。

しかし、争いの原因について何も述べていない。

最初は高みの見物をしていた南泉も遂に見かね、その猫の首っ玉をつかまえ提げて

「言え。言うことができたらこの猫は斬らない。」と雲水達に言う。

しかし、南泉が雲水達に発した問題は何かについても、

本則では何も触れられてはいないのである。

ここでは南泉は禅の目指す究極のところを言えと迫ったことにしている。

しかし、これは仮定である。

南泉が本当は何を言ったのか分からないので推測したまでである。

禅問答にはこのようなあいまいさが頻繁につきまとっている。

禅の目指す究極のところや本質は、

垂示で言われているように、「意路不倒、言詮不及のところだからである。

南泉の問いに修行僧達は誰も答えることができなかった。

南泉は遂に猫の子真ッ二つに斬ってしまった。

この公案について大森老師は次のように述べておられる。

「衆生本来仏なり、この身即ち仏なり」

の命題を実体験するためには限りない無の深淵を超えなければなりません。

つまり現実のこの欲望的人間を否定しなければなりません。」

この記述を参考にすると、猫とは本当の猫ではなく

大脳辺縁系を本源とする欲望的感情的人間性の象徴だと考えることが出来るだろう。

「衆生本来仏なり、この身即ち仏なり」

を実体験するためには意路不倒の処に到り、欲望的感情的人間性を克服しなければならない。

この公案はそこを猫を斬るということで象徴的に表わしていると見ることができる。

南泉は本当の猫を切っているのではないと考えられるのである。

この公案の解釈についてもう一つの解釈は無分別智である。

雲水達が東西の二堂に分かれて、猫の子のことで争ったけれども

解決できなかったのは分別智をつかって正誤を議論したため二元対立に陥った。

分別智に依存したため紛争を解決できなかったと考えるのである。

こう考えると猫とは分別意識を象徴することになる。

この場合、南泉が猫を切ったのは

分別智を否定して無分別智(=仏智)に到るべきことを示したとも解釈できるだろう。

意路不倒の処とは

下層脳を中心とする無分別智を表わしているのでこの解釈も有望だと考えられる。

この場合も南泉は本当に猫を切っているのではないと考えられるのである。

欲望的感情的人間性を克服するという点では第57〜59則のテーマと似ている。

本則:

南泉また前話を挙して趙州に問う。

州すなわち草鞋(わらじ)を脱して頭上に戴いて出ず。

南泉云く、

「子(なんじ) 若し在らば、恰(まさ)に猫児を救い得てんに。」

注:

趙州:趙州従シン(じょうしゅうじゅうしん)(778〜897)。

唐代の大禅者。南泉普願(748〜834)の法嗣。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道→南泉普願→趙州従シン

本則:

南泉は前の話を趙州にして、

「お前ならどう答えるか?」と質問した。

趙州は草鞋(わらじ)を脱いで頭の上に載せて出て行った。

南泉は云った、

「もし、お前がその場にいたならば、猫は切らずに済んだものを!」

頌:

公案まどかになり来たって趙州に問い

長安城裏 閑遊するにまかす。

草鞋(わらじ)を頭に戴くを会する人なし

帰って家山に到ってすなわち休す。

注:

長安城裏 閑遊するにまかす:趙州のいる世界を首都「長安」に譬え、

趙州が飄々として我が天下を気ままに遊び回っていることを

「閑遊するにまかす」と詠っている。

家山:真の自己を家郷に譬えている。

頌:

趙州に聞いたことでこの公案は円満に解決した。

お蔭で南泉は長安城中でのんびりと手足を伸ばすことができた。

しかし、趙州が草鞋(わらじ)を頭に戴せて出て行った意味が分かる人は殆どいなだろう。

ところで、草鞋(わらじ)を頭に戴せて南泉の部屋を出て行った

趙州の境地はどのようなものだろうか。

趙州は本来の家郷(真の自己)に帰り着いて安らぎの中でくつろいでいる。

この公案は63則の続きの話である。

そのためか、64則では垂示はなく、いきなり本則から入っている。

夜になって高弟の趙州が帰って来た。

南泉は雲水達が猫のことで論争したこと、自分が猫を真ッ二つに斬ってしまった話をした。

そして、趙州にもしお前がその場にいたらどう答えるかねと尋ねた。

その質問に趙州は黙って草鞋(わらじ)を脱ぎ頭の上に戴せるとサッサと部屋を出て行った。

南泉はそれを見て、

「もし、お前がその場にいたならば、猫は切らずに済んだものを!」

と言って趙州の答えに満足し褒めた。

南泉の質問に趙州は無言で草鞋(わらじ)を脱ぎ頭の上に戴せるとサッサと部屋を出て行った。

それが南泉の質問にたいする趙州の答だと考えることができる。

趙州の行動を通した答えは

分別意識(理知や理屈)を超えた無分別智を表わしていると考えることができる。

これに似た公案に「無門関」40則がある。

(「無門関」第40則を参照)。

本則(第64則)と第63則と合わせると無門関」第14則にほぼ合致する。

「無門関」第14則の前半部が63則に相当し、後半部が64則となっている。

(「無門関」14則を参照)。

垂示:

無相にして形(あら)われ、十虚に充ちて方広なり。

無心にして応じ、刹海に偏ねくして煩わしからず。

挙一明三、目機(もっき)銖両(しゅりょう)、直得(たとい)棒は雨の如く点(ふ)り、

喝は電の似(ごと)く奔(はし)るも、また未だ向上の人の行(あん)履(り)に当得せざる在(なり)。

しばらくいえ、そもさんかこれ向上の人の事。

試みに挙す看ん。

注:

刹海:宇宙、世界中。

目機銖両(もっきしゅりょう):一目でわずかな分量のものでも重さを計り見分ける。

向上の人:悟りを超えた境地の人。

行履(あんり):ありよう。あり方。

当得:ピタリと核心に当たること。

垂示の現代語訳

我々の本心、本来の面目(=脳)は無我無心であるため、形が無い。

それはどんな形になってでも現れる。

それは十方に充ちて限りなく大きく、広い。

働きの面から言うと、それは無心で飯に逢っては飯を喫し、

茶に逢っては茶を喫すというように自由自在に対応する。

それは世界中に偏(あま)ねく行きわたっておりながら少しも煩わしくない。

この無相の自己は一を聞いて三を知り、一目でわずかの分量でも見分けるほど俊敏である。

たとい雨が降るほどに棒を食らわし、

雷のように「喝!」と言っても未だ悟りを超えた人のあり方には及ばない。

それでは悟りを超えた人(向上人)のありようとはどのようなものだろうか。

次の公案で検討しなさい。

本則:

外道、仏に問う、

「有言を問わず、無言を問わず?」。

世尊、良久す。

外道讃嘆して云く、

「世尊大慈大悲、わが迷雲を開いて、われをして得入せしむ」。

外道去ってのち、阿難、仏に問う、

「外道何の所証あってかしかも得入という」。

仏云く、

「世の良馬の鞭影(べんねい)を見て行くが如し」。

注:

世尊:仏の十号(十の別名)の一つ。

世尊とは梵語のバガバット(福徳を具えた者)の漢訳。

(仏の十号を参照)。

良久:しばらく無言でいる。沈黙の様子。「言わんとして言わざる貌」。

得入:悟りへの手掛りを掴むこと。

阿難:ブッダの十大弟子の一人で多聞第一と称されたアーナンダのこと。

本則:

一人の外道(異教徒)が仏に尋ねた、

「言葉でもなく、沈黙でもないものとは何ですか?」

世尊はこの問いに対して、しばらく無言で坐っていた。

これを見て外道は大いに讃嘆して云った、

「世尊の大慈大悲によって私の迷いの雲は晴れ、

悟りの世界に入る手がかりを掴むことができました」。

外道が去った後、阿難はブッダに尋ねた、

「あの外道は何の証拠があって悟ったと言ったのですか?」。

ブッダは云った、

「良馬が鞭の影を見た途端走り出すようなものだ」。

頌:

機輪曽て未だ転ぜず

転ずれば必ず両頭走る

明鏡 忽ち台に臨む

当下に妍醜を分かつ

妍醜を分かれて迷雲開く

慈門いずれの処にか塵埃を生ぜん

因って思う良馬の鞭影を窺うことを

千里の追風 喚び得て回(か)えす

喚び得て回(かえ)らば指を鳴らすこと三下せん

注:

機輪:禅機の展開を車の回転になぞらえたもの。

妍:美しい。

妍醜 :美醜。

追風:秦の始皇帝の名馬の名前。

頌:

自己本来の面目(=脳、特に理知脳)の機輪が動けば

必ず有無などの二元対立の分別意識が生まれる。

しかし、ブッダの心は明鏡のように澄んでいるので、眼前に現れる美醜をただちに見抜いてしまう。

ブッダの心の明鏡は外道が分別意識を働かせて二元対立の状態に陥ったことをすぐ映し出し、

外道は迷雲を晴らすことができた。

阿難はこのことが分からなかったので仏に尋ねた、

「あの外道は何の証拠があって悟ったと言ったのですか?」と。

ブッダは言った、「良馬が鞭の影を見た途端走り出すようなものだ」と。

ブッダが黙って示した慈悲の姿を見ている内に外道は心の塵が払拭されて

尽大地どこでも悟りの世界であると納得できたのだ。

彼は実に鞭の影をチラッと見ただけでも駆け出すような良馬だ。

この公案において「言葉でもなく、沈黙でもないものとは何ですか?」という外道の質問は

「言葉(有言)でもない、無言でもないものは何か?」と言う質問である。

有でもない、無でもないものは何か?と言う質問と考えても良いだろう。

有言や有とは大脳新皮質の分別意識(理知脳)を表わしていると考えることが出来る。

無や無言は下層脳(無意識脳)を指していると考えると、

「分別意識でもなく、無意識でもない世界とは何か?」という質問だ

と考えることもできる。

これは「仏の無分別智とは何か?」に繋がる質問だと考えることもできよう。

現代の脳科学者にとっても先進的で難しい質問となっている。

まして、2500年前のインドの古代社会においてこんな質問をした人

が本当にいたのだろうか。

(本則は雪竇による創作ではないかという疑問を禁じることができない)。

この質問に対し、ブッダ(世尊)は平然と沈黙して坐ったままだった。

その姿を見ると、外道は讃嘆して云った、

「世尊の大慈大悲によって私の迷いの雲は晴れ、悟ることができました」。

ブッダ(世尊)の沈黙は「無言でも有言でもない世界」を象徴的に表わしている。

ブッダが沈黙して坐ったままだったことは無言の世界のみではないかと思われかも知れない。

しかし、この沈黙の坐禅は無言でない世界も表わしているのだ。

無言であっても呼吸はしているし、坐禅をしている時には意識はハッキリと覚醒し、

眼を通して脳は外道の姿を明鏡のように写しているのである。

感知できな生体微小電流は脳と体内の神経回路を動き回り、下層脳は活発に動いている。

心臓も働いて血液は体中の血管を駆け巡っている。

従って単なる無言ではない。

目覚めている限り、脳はいつでもサッと対応して活動できる状態にある。

このように考えるとブッダは沈黙して坐ったままだったことで分別意識でもなく(有言でもない)、

分別意識でもなく、無意識でもない無分別智を直示したと考えることができる。

外道はその姿を見て、

「世尊の大慈大悲によって私の迷いの雲は晴れ、

悟りの世界に入る手がかりを掴むことができました」

と言ったと解釈できよう。

外道が去って後、アーナンダ(阿難)が仏に、

「外道はどうして悟ったというのでしょうか?」

と尋ねた時、ブッダは、

「良馬は鞭の影をチラッと見ただけでも駆け出すようなものだ」と褒めた。

本則は『無門関』第32則「外道問仏」と殆ど同じである。

(「無門関」32則を参照)。

本則で扱われている「有と無」の問題は日本の「西田哲学」でも重要な問題となっている。

垂示:

当機覿面(てきめん)、陥乕(かんこ)の機を提(ひっさ)げ、正按傍提、

擒賊(きんぞく)の略(はかりごと)を布く。

明合暗合、双放双収、解(よ)く死蛇を弄するは他の作者(てだれ)に還(かえ)す。

注:

当機覿面(てきめん):問題の核心をずばりと突く。

陥乕(かんこ)の機:虎(乕)を罠に陥れるような見事な力量、手段。

正按傍提:真正面からおさえつけたり、側面から引き立ててやったりして修行者を導く手立て。

擒賊:賊を捕らえる。

擒:捕らえる。

明合暗合:明暗どちらの世界でもぴたりと合致し、放収どちらの働きもする。

ここで明は上層脳の差別の世界を、暗は下層脳の平等の世界を意味していると考えられる。

双放双収:放とは自由にすることから肯定、収とはつかまえることから否定すること。

肯定したり、否定すること。

解(よ)く死蛇を弄する:練達の禅匠でこそ死んだ蛇のような者をよくあやつって

活き返らすことができる。

垂示の現代語訳

問題の核心を正面きってずばりと突いて、虎(乕)を罠に陥れるような見事な力量、

手段がなければならない。

真正面から相手に堂々と立ち向かって押さえつけたり引き立てる。

師家にはそのような機略、働きが必要だ。

平等一点ばりで来る相手には明(差別、理知脳)で対応し、

差別(優劣)に捉われた者には平等(暗、下層脳中心の無分別智)で対応すればよいだろう。

そのような自在な手段で死んだ蛇のような者を活かすのは作者(てだれ)の手腕にまかせよう。

そのような作者(てだれ)の手腕を次の例で見なさい。

本則:

巌頭、僧に問う、

「いずれのところよりか来たる?」

僧云く、「西京より来たる。」

頭云く、

「黄巣過ぎて後、還って剣を収得するや?」

僧云く、「収得す」。

巌頭、頸(くび)を引(の)べて近前して云く、

「カ 」。

僧云く、

「師の頭落ちぬ」。

巌頭、呵々大笑す。

僧、後雪峰に到る。峰問う、

「いずれのところより来たる?」。

僧云く、

「巌頭より来たる」。

峰云く、

「何の言句か有りし?」。

僧、前話を挙す。

雪峰、打つこと三十棒して追い出す。

注:

巌頭:巌頭全カツ(828〜887)。徳山宣鑑の法嗣で雪峰義存の兄弟子に当たる。

法系:青原行思→石頭希遷→→天皇道悟→

龍潭崇信→徳山宣鑑 →巌頭全カツ

黄巣:黄巣の反乱(875〜884)のこと。

黄巣は「天贈黄巣」と彫られた刀を拾ったと言われる。この故事と巌頭の質問は関係がある。

カ(か):思わず“カ”と発声すること。

雪峰:雪峰義存(822〜908)。

本則:

巌頭の所にやって来た僧に巌頭が質問した、

「どこから来たのか?」

僧は云った、

「西京より来ました。」

巌頭は云った、

「やっと、黄巣の乱が終わったが、お前さんは剣を拾ったかな?」

僧は云った、

「拾いました」。

巌頭は頸(くび)をのべて僧に近ずいてして云った、

「カ 」。

僧は云った、

「師の頭は剣で切り落ちましたよ」。

巌頭は呵々大笑した。

僧、後雪峰に到る。峰問う、

「どこから来たのか?」。

僧云く、

「巌頭禅師のところから来ました」。

峰云く、

「巌頭老師のところはどうだった。巌頭は何か言っていたか?」。

僧は巌頭老師のところでの話をした。

その話を聞いて、雪峰はこの僧に三十棒を食らわして寺から追い出した。

頌:

黄巣過ぎて後 曽て剣を収む

大笑は還ってまさに作者知るべし

三十の山藤しばらく軽恕す。

便宜を得るは これ便宜に落つ。

注:

三十の山藤:雪峰のところで食らった三十棒のこと。

便宜を得るは これ便宜に落つ:儲けたと思っていたら実は赤字だった。

僧は巌頭の首を落として、してやったりと思っているが実はしてやられたのだ。

頌:

かの僧は黄巣の乱が終わって後 自分も天から授かったという名剣を自分も得たと自負し、

「私も得ています」と言った。

しかし、彼の得たという悟りは本物でなかったので、巌頭に大笑された。

僧は、巌頭の大笑の真意が分からずいい気になって雪峰の所に行った。

しかし雪峰は作者(てだれ)の禅者だからすぐ見破り、忽ち三十棒を与えた。

しかし、僧はそれが分からず、巌頭の首を取ったといい気になっていたのだが、

自分の首の方が落とされていたのに気付かなかった。

巌頭の所にやって来た僧に巌頭が質問した、

「どこから来たのか?」

「どこから来たのか?」と言う問いは禅では場所を聞いた質問ではなく、

「お前さんの本来の面目は何か?」という禅の本質をつく質問である。

このタイプの質問を借事問という。

(「無門関」15則を参照)。

「本来の面目」を場所になぞらえた質問である。

この僧はそのことを知らず「西京より来ました。」と場所で答えた。

巌頭は

「やっと、黄巣の乱が終わったが、お前さんは剣を拾ったかな?」と聞いた。

この質問も借事問で本来の面目を剣に喩え、

巌頭は僧に「本来の面目を見て、見性したかどうか」を聞いているのである。

しかし、僧は「拾いました」と質問の真意も分からず答えた。

巌頭は僧に近づいて頸(くび)を引(の)べて、「カ 」と言った。

僧は巌頭に「師の頭は剣で切り落ちましたよ」と言った。

巌頭は呵々大笑した。

勿論この笑いは嘲笑である。しかし、僧はそのことに気付かない。

後にその僧は巌頭の弟弟子であった雪峰の所に行った。

雪峰は「どこから来たのか?」と質問した。

その僧は「巌頭老師のところより来ました」と云った。

雪峰は「巌頭老師のところはどうだった。巌頭は何か言っていたか?」と聞いた。

僧は巌頭老師のところでの話をした。

その話を聞いて、雪峰はこの僧に三十棒を食らわして寺から追い出した。

勿論雪峰はこの僧が禅の目的(己事究明)に正面から向き合わずに、

のんびり修行してあちこちをうろついている姿に対し、

「ごくつぶしめ!しっかりしろ!」と僧に三十棒を食らわして反省を求めている。

巌頭の呵々大笑と雪峰の三十棒は軟硬両用の作者(てだれ)の活手段となっている。

本則と類似の公案に「無門関」15則がある。

(「無門関」15則を参照)。

本則:

梁の武帝、傅大士を請じて、金剛経を講ぜしむ。

大士すなわち座上において案を指揮うこと一下、すなわち下座す。

武帝愕然たり。

誌公問う、

「陛下、還って会すや」。

帝云く、

「不会」。

誌公云く、

「大士講経し竟んぬ」。

注:

武帝:梁の初代皇帝蕭衍(しょうえん)(464〜549)。

武帝は始め道教を信じていたが後に仏教に帰依し、熱心な仏教信者になった。

傅大士:傅翕(ふきゅう)(497〜569)、号は双林、善慧大士と号した。

維摩居士のような在家仏教の祖師とでも言うべき人。

誌公 :宝誌(418〜514)。

中国南朝において活躍した神異・風狂の僧。「梁宝誌和尚大乗讃」という偈頌が残る。

本則:

武帝はある時傅大士を招いて、金剛経の講義をさせた。

傅大士は講座台に上がると机を打って、すぐに降りてしまった。

武帝はこれにビックリしてしまった。

傍にいた宝誌が武帝に尋ねた、

「陛下、只今の傅大士提唱はどうでしたか。分かりましたか?」。

武帝は言った、

「いや、さっぱり分からん」。

宝誌は言った、

「大士の提唱はもう済みましたよ」。

頌:

双林に向ってこの身を寄せず

却って梁土において塵埃を惹く

そのかみ誌公老を得ずんば

またこれ栖栖(あたふた)として国を去る人ならん

注:

双林:雲黄山に住んでいた傅大士は寺の傍に2本の樹を植えていたので双林と言った。

頌:

傅大士は静かな双林に引っ込んで、悠々と聖胎長養をしておればよかったのに

武帝の招きに応じて賑やかな梁の都に出てきた。

その時偶然誌公がいたから良かったが、

もし、彼がいなかったならば曽っての達磨と同じようにあたふた(栖栖)と

国を逃げ出さなければならなかったことだろう。

頌の最後の行「またこれ栖栖(あたふた)として国を去る人ならん」は

達磨が梁の武帝と対談会話し、意見が合わなかったため国を去ったという故事に基づいている。

第1則「達磨廓然無聖」の公案と関係している公案と言える。

この公案は金剛般若経の「空」思想と関係あると考えられている。

金剛般若経には、

「法を説くというも、法として説くべきもの無し。これを法を説くと名づく」

とある。

傅大士は梁の武帝の前で講座台に上がると口を開くことなく、机を打って、すぐに降りてしまった。

この行為は金剛般若経に説く、

「法を説くというも、法として説くべきもの無し。これを法を説くと名づく」

という「空」の思想を実演したと考えられたからである。

しかし、この公案は馬祖禅の<作用即性>の思想によっても解釈できる。

傅大士は武帝の前で講座台に上がるや机を打って、すぐに降りてしまった。

その行為を仏性の活きた作用を示したのだと見れば、

傅大士は武帝に仏性の活作用を示すことによって、

<作用即性>の思想を説いたのだとも解釈できるだろう。

(禅の根本原理を参照)。

本則を馬祖禅の<作用即性>の観点から見ると

「従容禄」第一則や「碧巌録」92則に類似を示した公案とも言える。

(「従容禄」第一則を参照)。

(「碧巌録」92則を参照)。

垂示:

天関をおしあげ地軸を翻(ひるが)えし、虎ジ(こじ)を擒(とら)え竜蛇を弁ず。

須らくこれこの活溌溌地の漢にして、始めて句々相投じ、機々相応ずることを得べし。

さて、これまでいかなる人かはた左様なる。請う、挙す見ん。

注:

虎ジ(こじ):虎の児ではなく、犀牛に近い野牛。

句々相投ず:相互のやりとりがピタリと呼応する。

垂示の現代語訳

真の禅者は天の関門をおしあげ大地の中心軸を引っくり返すような力量で虎ジ(こじ)を捕まえ

相手が大物(竜)か小物(蛇)かを簡単に見分けるだろう。

そのような禅者に対して、活溌溌地の漢であって始めて相互のやり取りがピタリと呼応するだろう。

さて、これまでそのような人はいただろうか。

実例を挙げるから参究しなさい。

本則:

仰山、三聖に問う、「汝の名は何ぞ?」。

聖云く、「慧寂」。

仰山云く、「慧寂はこれ我」。

聖云く、「我が名は慧然」。

仰山、呵々大笑す。

注:

仰山:仰山慧寂(807〜883)禅師。

イ山霊祐の法嗣で師のイ山霊祐とともにイ仰(いぎょう)宗を興し特異な禅風を振るった。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一→

百丈懐海→イ山霊祐→仰山慧寂

三聖:三聖慧然禅師。臨済義玄の法嗣で「臨済録」の編者。

本則:

仰山が三聖に問うた、

「汝の名は何というのか?」。

三聖は云った、

「私は慧寂だ」。

仰山は云った、

「慧寂は私の名前だよ」。

三聖は云った、

「私の名は慧然」。

仰山は呵々大笑した。

頌:

双収、双放いかんが宗とせん

虎に騎る 由来絶功を要す

笑い罷んで知らず何れの処にか去る

只だまさに千古悲風を動ずべし

注:

収:否定・平等のこと。下層無意識脳(脳幹、大脳辺縁系)を主として働かせる無分別智の立場。

放:肯定・差別のこと。上層分別意識脳(大脳前頭葉)を主として働かせる分別智の立場。

絶功:功を絶した無功用の大功。

頌:

仰山が三聖に「汝の名は何というのか?」と聞いた時は

悟りの本体である無(父母未生以前の本来の面目、下層脳優勢の無分別智)に立って尋ねている。

この否定・平等の立場を「頌」では収と言っている。

仰山の問いに三聖は「私は慧寂だ」と仰山の名前で答えた。

これは肯定・差別の放の立場(分別智の立場)である。

収とは無や平等の世界だから

下層脳を主とする「無分別智」の立場だと言えるし、

放とは肯定・差別の立場であるから上層分別意識脳の前頭葉を主とする

「分別智」の立場だと言えるだろう。

従って、最初の句「双収、双放いかんが宗とせん」では

仰山と三聖が「無分別智」と「分別智」を自由に使いこなして見事に応酬しているが、

これは一体何と言う宗旨だろうか?

なかなか素晴らしいものだと詠っている。

馬に乗るのさえ難しいのに虎のような力量ある相手に乗り、乗りこなすのは容易なことではない。

功を絶した無功用の大功を得た者でないとこのような働きはできないだろう。

ところで仰山は三聖の答えに呵々大笑したが、その笑いが止んだ後はどうなっただろうか?

その笑いが止んだ後はどうなったか知ることはできない。

功を絶した無功用の大功を得た三聖や仰山が去って、

千年の後まで悲しげな風を起こし続けるだろう。

本則の問答は三聖が仰山をはじめて訪ねた時の問答だと言われている。

仰山は三聖の顔を見るや、三聖に「汝の名は何というのか?」と聞いた。

これは名前(世俗の名前)を聞いているのではない。

悟りの本体である「父母未生以前の本来の面目」について、

「もし名前を付けて呼ぶならば何と言うのか?」

と聞いていると考えることができる。

仰山の問いに三聖は「私は慧寂だ」と仰山の名前で答えた。

「父母未生以前の本来の面目(=下層脳)」は無意識脳であるから自他の区別がない。

自他を超えた無分別のところを仰山の名前で答え、

「慧寂、お前さんの本来の面目と同じだよ」という意味を込めて答えたと言える。

これに対し、仰山は「慧寂は私の名前だよ」と言った。

仰山は自他の区別がない父母未生以前の本来の面目の立場から出て、

普通の分別意識の世界(差別と肯定の理知脳の世界)に出てこう言ったのである。

これに間髪を入れず三聖は「私の名は慧然」と言った。

そちらが分別意識の世界に出るなら自分も同じ分別意識の世界に出てこう言ったのである。

仰山は三聖の臨機応変の禅機を見て心から笑った。

三聖が

「活溌溌地の漢にして、始めて句々相投じ、機々相応ずる」ことができる

力量ある禅者であることがハッキリ分かったからである。

垂示:

啗啄(たんたく)なき処、祖師の心印、状鉄牛の機に似たり。

荊棘林(けいきょくりん)を透る衲僧家、紅炉上一点の雪の如し。

平地上七穿八穴なることは則ちしばらくおく。

イン縁(いんえん)に落ちざるは、又たそもさん。試みに挙す看ん。

注:

啗啄(たんたく):啗は、くらう、啄は、ついばむ。

従って「啗啄なき処」とは喰いつきようもない、歯が立たない処。

荊棘林:後天的な妄想分別。見惑、思惑、無明等の煩悩を林に喩えたもの。

七穿八穴:七通八達(自由自在)。

イン縁(いんえん):からみつくような因縁。修行上の一切の他律的条件。

イン縁(いんえん)に落ちざるは:からみつくような一切の因縁から自由自在であること。

祖師の心印:達磨大師の伝えた心法、即ち達磨禅のこと。

鉄牛の機:鉄でできた牛のように何の意識もない無意識、無作用の働きのこと。

坐禅中の下層無意識脳(=脳幹+大脳辺縁系)の無と平等の世界を指している。

一見無作用であるように見えるが大事な生命情動の根幹として働いている。

しかし、昔の人にはそこまで分からなかったのでこのような表現をしたものと考えられる。

垂示の現代語訳

喰いつきようもない達磨禅は丁度鉄牛の機(働き)に似ている。

その無意識、無作用の働きが我々の心性の根本(=下層脳)にあって自由無碍に働いている。

荊棘林のような妄想や妄念の林を透り越えてこそ真の禅僧であり、

彼の心中では紅炉上に落ちる雪がたちまち融け去るように煩悩は消え失せるだろう。

それはさておき、からみつくような一切の因縁から自由自在な境地はどのようなものだろうか?

実例を挙げるから参究しなさい。

本則:

南泉、帰宗、麻谷、同じく去って忠国師を礼拝せんとす。

中路に至って、南泉地上において一円相を画いて云く、

「道(い)い得ば即ち去らん」。

帰宗円相の中において坐す。

麻谷すなはち女人拝をなす。

泉云く、

「いんもならば即ち去らじ」。

帰宗云く、

「これ何の心行ぞ?」。

注:

南泉:南泉普願(748〜834)。馬祖道一の法嗣。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 →南泉普願

帰宗:帰宗智常。馬祖道一の法嗣。

麻谷:麻谷宝徹。馬祖道一の法嗣。

忠国師:南陽慧忠(?〜775)。六祖慧能の法嗣。

女人拝:跪かずに立ったままで礼拝すること。

心行:振る舞い。

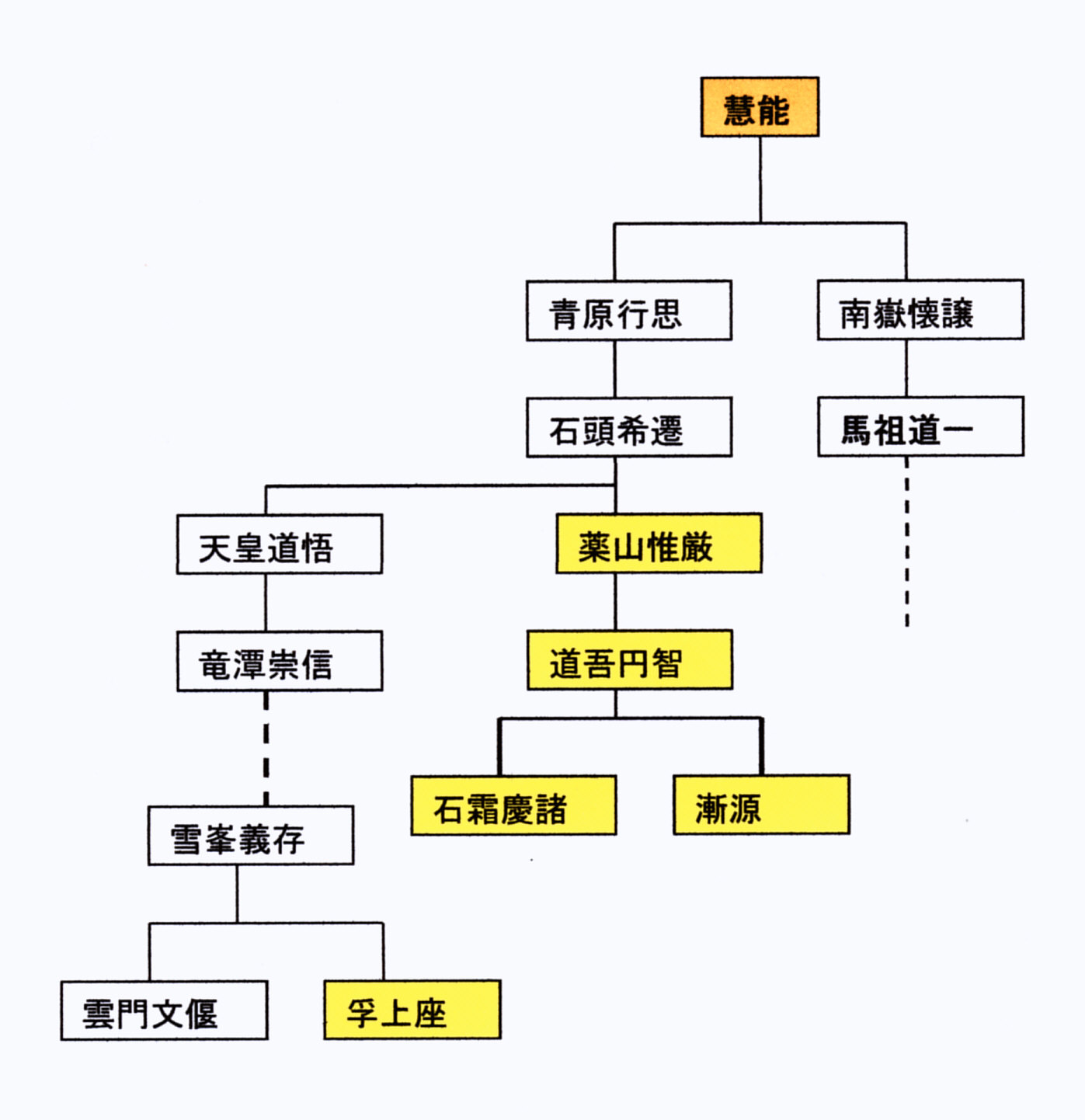

図19に第69則に出てくる4人の禅師の法系図を示す。

図19 第69則に出てくる4人の禅師の法系図

本則:

馬祖道一の兄弟弟子である南泉(普願)、帰宗(智常)、麻谷(宝徹)の三人の禅師が

連れ立って光宅寺の慧忠国師を訪問した。

道の途中に来た時、一番兄貴分に当たる南泉が、いきなり地上に一円相を画いて云った、

「この一円相について、何か気のきいたことを言ってみろ。

それが的を得た答えだったら忠国師のところへ行こう。

だめな答えだったら止めて帰ろう」。

帰宗は南泉が描いた円相の中にドッカリ坐りこんだ。

麻谷はドッカリ坐った仏像のような帰宗を見て

“これはありがたや、帰宗仏が出現した”

とばかりに腰をかがめて合掌拝礼(女人拝)した。

南泉は云った、

「君らがそうなら、国師のところへ行くのはもう止めよう」。

帰宗は云った、

「これは一体どういうことでしょうか?」。

頌:

由基、箭(や)もて猿を射る

樹をめぐること何ぞ はなはだ直なる

千箇(せんにん)と万箇(まんにん)と

これ誰か曽て的に中(あ)てたる

相呼び相喚んで帰りなんいざ

曹渓路上 登陟(とうちょく)することを休めん

また云く 曹渓の路は担平なるに

なにゆえに登陟(とうちょく)を休む

注:

由基:中国春秋時代の楚の国の弓の名人養由基(ようゆうき、生没年不詳)。

百歩離れて柳の葉を射て百発百中だったと伝えられる。

曹渓路上:曹渓は六祖慧能(638〜713)の住持の地。六祖慧能以来の禅の路。

登陟(とうちょく):登ること。

頌:

いま南泉、帰宗、麻谷三人の禅師は円相という的を射た。

彼等三人の優れた腕前はあたかも弓の名人由基が箭(や)をもって猿を射たようなものである。

由基が猿を射た時のように矢は樹をめぐって真っ直ぐに飛んだ。

三人が円相を射た射方はそれぞれ違ったが、円相はどこにも遍在している。

的に当たらないはずはない。

帰宗は円相の中に坐り、麻谷は女人拝をした。

南泉は行こうと言ったり帰ろうと言ったりしたが円相を外した者は一人もいない。

古来、千人万人と禅客は数限りなくいたが三人くらい見事に円相を射抜いた者はいない。

この三人はもう忠国師に会ったも同然だ。

「サア帰ろうか、おおそうするか」と相呼んでサッサと帰ろうよ。

禅への路(曹渓路上)は対象的に他に求めても得られるものではない

あらゆるところに六祖の心があると分かれば 曹渓への路は平担なものだ。

登山と違って、登陟(とうちょく)する必要はない。

三人が途中で忠国師に会いに行くのを止めて引き返したのはもっともなことだ。

一切のからみつくような因縁に捉われない自由無碍な姿はさすがなものだ。

雪竇は云う、「 曹渓の路は担々として平なのにどうして登らないのだろうか?」

曹渓の路は担々として脚下にある。

分かってみれば、我々の行住坐臥のすべてが曹渓の路なのだから今更登る必要なんかないよ。

馬祖道一の弟子である南泉(普願)、帰宗(智常)、麻谷(宝徹)の三人の禅師が

連れ立って光宅寺の慧忠国師を訪問した。

慧忠国師は六祖慧能の嗣法の弟子である。

道の途中に来た時、一番兄貴分に当たる南泉が、いきなり地上に一円相を画いた。

南泉は「これについて、何か気のきいたことを言ってみろ。

それが的を得た答えだったら忠国師のところへ行こう。だめな答えだったら止めて帰ろう。」

と言った。

帰宗は南泉が描いた円相の中にドッカリ坐りこんだ。

麻谷はドッカリ坐って仏像のような帰宗を見て

“これはありがたや、帰宗仏が出現した”

とばかりに腰をかがめて合掌し、拝礼(女人拝)した。

南泉は、この二人の仕草を見て

「君らがそうなら、国師のところへ行くのはもう止めよう。」と言った。

南泉の発言にビックリした帰宗は云った、

「これは一体どういうことでしょうか?」

南泉は最初、「一円相について、何か気のきいたことを言ってみろ。

それが的を得た答えだったら忠国師のところへ行こう。」と言った。

彼が行かないということは二人の答えは的を得ていないということだろうか?

あるいは二人の答えは的を得た答えであったのでもう忠国師に会ったも同然である。

わだわざ忠国師のところに行って参ずるまでもないという意味だろうか?

筆者は後者だと考える。

垂示で言うように、

南泉は忠国師のところに行かねばという絡みつく因縁に捉われることなく

<紅炉上一点の雪が消えるように>自由自在に前言を取り消したと考えることができる。

南泉が忠国師のところに行くことを中止したことについて圜悟は著語して、

『半路にして身を引くはこれ好人。好(このも)しき一場の曲調。作家なり作家なり』

と南泉の自由無碍な働きを褒めていることからこの解釈で良いだろう。

垂示:

怪人の一言、怪馬の一鞭、万年一念、一念万年、直截を知らんと要せば、未だ挙せざる己前。

しばらくいえまだ挙せざる己前、そもさんか模索せん。

請う挙す看よ。

注:

万年一念、一念万年:一万年が一瞬に収まり、一念が一万年を包む。

直截:そのものずばり。端的。

垂示の現代語訳

痛快怜悧な修行者は師がくわしく説明しなくてもすぐにすべてを理解してしまう。

それと同様に、名馬は鞭の影を見ただけでも騎手の意図を察して走り始める。

どうして、そんなことができるかというと、

本来の面目(脳)の働きは時間的・空間的制約を超えるからである。

本来の面目(脳)を知ろうとするならば、一念が起こる以前の消息を明らかにしなければならない。

古人の事例を挙げるから参究しなさい。

本則:

イ山、五峰、雲巌同じく百丈に侍立す。

百丈、イ山に問う、「咽喉と唇吻(しんぷん)を併却して、そもさんか言わん?」。

イ山云く、「却って請う和尚言え」。

丈云く、「我汝に言うことを辞せざるも、己後我が児孫を喪失することを恐る」。

注:

咽喉:のど。

唇吻(しんぷん):くち。

百丈:百丈懐海(719〜814)。馬祖道一の法嗣。

イ山:イ山霊祐(771〜853)。イ仰宗の開祖。

五峰:五峰常観(生没年不明)。百丈懐海の法嗣。

雲巌:雲巌曇晟(782〜841)。雲巌は百丈に20年間も師事していたが、機が合わず、

薬山惟儼のところに移り、薬山惟儼の法嗣となった。曹洞禅の法流に属する禅師(図20を参照)

侍立す:そばに立って控えている。

図20に第70則に出てくる4人の禅師の法系図を示す。

図20 第70則に出てくる4人の禅師の法系図

本則:

イ山、五峰、雲巌三人の兄弟弟子が師の百丈のそばに侍していた頃のある時、

百丈は、一番兄弟子のイ山に問うた、

「のども口も使わないで、「未だ一念が起こる以前の消息」をどのように説明できるだろうか?」

するとイ山は云った、

「まず、和尚から言って下さい」。

百丈は云った、

「わしが言おうとすれば言えるが、そうすると将来法(禅)が衰えるからだめだ」。

頌

却って請う和尚いえ

虎頭、角を生じて荒草を出ず

十州尽きて花凋残(しぼ)み

珊瑚樹林日は杲杲(こうこう)たり

注:

十州:十州:祖州、玄州、元州、生州、聚窟州、檀州などの十州。古代中国の理想世界。

杲杲(こうこう)たり:太陽が白く輝いている。

頌

師の百丈から「のども口も使わないでなんとかして言ってみよ?」と

言われたイ山は「まず、和尚から言って下さい」と切り返した。

イ山の切っ先の鋭さは角の生えた虎の頭が荒草の中から

出て来たような凄まじさで手に負えるものではない。

十州でも春が終われば花も散るだろう。

その春が尽き花が散り果てたような境涯は

あたかも太陽の光が杲杲と照り映えて輝く珊瑚の林のようだ。

本則:

百丈また五峰に問う、「咽喉唇吻(しんぷん)を併却して、そもさんか言わん?」。

峰云く、「和尚また須らく併却すべし」。

丈云く、「人なきところに斫額して汝を望まん」。

注:

斫額(しゃくがく):額に手をかざして遠くを見ること。

本則:

百丈は五峰にイ山と同じ質問をした、「咽も口もふさいでどのように言うか?」。

五峰は云った、「和尚の方こそお黙り下さい」。

百丈は云った、「額に手をかざして人のいない処にお前さんを見よう」。

頌

和尚また併却すべし

龍蛇陣上 謀略を看る

人をして長く李将軍を憶わしむ

万里の天辺一鶚飛ぶ

注:

龍蛇陣:兵法の陣立ての一つ。

李将軍:漢の名将で弓の名人だった李広(?〜前119)

鶚(みさご):ミサゴ。 ワシ、タカの類。

頌

五峰の「和尚の方こそお黙り下さい」の一言は百丈の龍蛇陣の中にただ一騎で乗り込み、

切り込んだような凄まじさだ。

この五峰の戦いぶりは漢の名将李将軍を思い起こさせるものがある。

百丈の質問「「咽も口もふさいでどのように言うか」は

万里の大空に一羽の鶚が飛ぶようなものだが五峰の放った1矢はその鶚を射止めた。

本則:

百丈また雲巌に問う、「咽喉唇吻(しんぷん)を併却して、そもさんか言わん?」。

巌云く、「和尚ありや、また未だしや」。

丈云く、「我が児孫を喪せん」。

注:

雲巌:雲巌曇晟(780〜841)。百丈禅師に20年間師事したが百丈が死去したため、

薬山惟儼、南泉普願に参禅した。

その後薬山惟儼の下で大悟徹底し嗣法した。

雲巌の下に曹洞宗の洞山良价が出ている。図20を見れば分かるように、

曹洞禅の法系の人である。

本則:

百丈は今度は雲巌に問うた、「咽も口もふさいでどのように言うか?」。

雲巌は言った、「和尚には未だ併却しなければならない咽や口があるのですか」。

百丈は「そんなことでは法が断絶するぞ」と雲巌を激励して言った。

頌

和尚ありや また未だしや

金毛の獅子 踞地せず

両々三三 旧路に行く

大雄山下に空しく弾指す

注:

弾指:拇指と中指でパチッと音を弾くこと。これには警覚と弾壤の二つの意味があると言われる。

この場合はしっかりしろと励ます警覚の意味。

両々三三:どれもこれも。

旧路に行く:絶対無の本体(下層脳の世界)にいる。

頌

雲巌は「和尚には未だ併却しなければならない咽や口があるのですか」と言ったが、

百丈の心に響かない。

未だ雲巌には金毛の獅子が踞地するような迫力が伴なっていない。

これは何も雲巌だけではない。どれもこれも絶対無の本体(下層脳の世界)にいる連中ばかりだ。

百丈は大雄山下にジダンダを踏んで空しく弾指するばかりである。

71則と72則は70則の続きである。そのためか垂示がない。

内容から見て本来この3則で1則になるべきである。それを3則に分けている。

それだけ難則だと考えられたのであろう。

イ山、五峰、雲巌という錚々たる三人の弟子が百丈の下で修行していたある時、

百丈は、一番兄弟子のイ山に

「のども口も使わないで、

(未だ一念が生じない以前の父母未生以前の消息)をどのように言えるだろうか?」

と質問した。

この質問に対し、イ山は「まず、和尚から言ってみて下さい」と切り返した。

イ山のこの返答について、「70則の頌」では、

「イ山の切っ先の鋭さは角の生えた虎の頭が荒草の中からを出て来たような

凄まじさで手に負えるものではない。

十州(理想の世界)でも春が終われば花も散るだろう。

その春が尽き花が散り果てたような境涯は

あたかも太陽の光が杲杲と照り映えて輝く珊瑚の林のようだ」と詠い、

イ山の境涯を褒めている。

次に百丈は、五峰に同じ質問をする(71則)。

五峰は「和尚の方こそ黙り下さい」と言った。

「71則の頌」で雪竇は、

「五峰の一言は百丈の龍蛇陣の中にただ一騎で乗り込み、切り込んだような凄まじさだ。

この五峰の戦いぶりは漢の名将李将軍を思い起こさせるものがある。

百丈の質問は大空を飛ぶ一羽の鶚(みさご)ようなものだが、

五峰の放った1矢はその鶚(みさご)を射止めた」と詠っている。

圜悟克勤は著語で

「旗をひき鼓を奪う。敵の本陣を圧倒し、一言ですべての働きを滅してしまった。」

と評している。

次に百丈は、雲巌に同じ質問をする(72則)。

雲巌は「和尚には未だ併却しなければならない咽や口があるのですか」と逆質問をした。

百丈は、雲巌のこの返答に対し、「そんなことでは法が断絶するぞ」と激励した。

百丈は、雲巌の返答をあまり評価していないことが分かる。

「72則の頌」でも雪竇は、

「雲巌の返答は百丈の心に響かない。

未だ雲巌には金毛の獅子が踞地するような迫力が伴なっていない。

これは何も雲巌だけではない。

どれもこれも絶対無の本体(下層脳の世界)にいる連中ばかりだ。

百丈は大雄山下にジダンダを踏んで空しく弾指するばかりである」と詠い

雲巌をあまり評価していない。

圜悟克勤は著語で、雲巌について

「べとべとの泥まみれ。進退きわまって立ち往生している」と評価していない。

伝統的な禅の力量に関する評価では、イ山>五峰>雲巌の順のようだ。

この公案の難しいところは百丈の質問「咽喉と唇吻(しんぷん)を併却して、そもさんか言わん?」

の意味するところをどうとるかにある。

この質問の原文を直訳すると、「のどや口を使わないで、どう言ったら良いだろうか?」となる。

何について言うのか明示されていない漠然とした質問になっている。

ここでは垂示に言われている「挙せざる己前」についての質問と考えた。

「挙せざる己前」という言葉も漠然とした言葉である。

そのため、

百丈の質問「咽喉と唇吻(しんぷん)を併却して、そもさんか言わん?」

の意味するところがはっきりしないところがある。

大森曹玄老師は「挙せざる己前」についての質問と考えておられる。

「挙せざる己前」とはウンともスンとも言いようのないところ、“父母未生以前”と考えておられる。

しかし、「挙せざる己前」とはウンともスンとも言いようのないところ、

“父母未生以前”と言われてもやはり判然としない。

禅では一般的に、“父母未生以前”とは思慮分別が少しも起こらない状態を言う。

普通、“父母未生以前”という言葉は、

「本来の面目」という言葉の形容詞的に使われて、

「母未生以前本来の面目」という言葉が有名である。

「母未生以前本来の面目」は科学的には、

下層脳(=脳幹+大脳辺縁系)中心の脳であり、「真の自己」とも呼ばれる。

(「母未生以前本来の面目」を参照 )。

(「禅の根本原理と応用」を参照 )。

もしそうだとしても、イ山、五峰、雲巌の3人の言葉は

「父母未生以前」を本当に表現しているかどうかはっきりとしない。

伝統的な評価ではイ山>五峰>雲巌の順のようだが、その理由もはっきりしない。

72則での百丈の雲巌に対する質問、「咽も口もふさいでどのように言うか?」は

「禅僧の口を塞いで(封じこんで)おいて、禅の根本義(祖師西来意)を説法できるか?」

という問題を扱っている点では無門関の第5則に似たところがある。

一連の公案(70,71,72則)はすべて

「咽も口もふさいで、禅の根本義をどのように言うか?」という問題である。

この問題は無門関の第5則で扱っているので、無門関の第5則に似ていると言える。

(「無門関」の第5則を参照 )。

垂示:

夫れ説法とは、無説無示。其れ聴法とは、無聞無得。説すでに無説無示、

いかでか説かざるに如かん。

聴すでに、無聞無得。 いかでか聴かざるに如かん。

しかも無説また無聴、却って些子(すこし)く較(たが)えり。

ただ如今(いま)諸人、山僧が這裏にあって説くことを聴く。そもさんかこの過を免れ得ん。

透関の眼を具する者、試みに挙す看よ。

注:

無説無示:金剛般若経には

「説法とは、法として説くべきものなき、これを説法と名付く」とある。

このように究極の真理(法)は説くものも示すものもない。これが本当の説法である。

垂示の現代語訳

禅の究極のところである「真の自己」と真理(法)は説くこともできないし、示すこともできない。

これを聞くこと(聴覚)について言えば、耳で聞いていても何もないし、

聞いているものを示すこともできない。

これでは無説無示、無聞無得、というほかない。

また完全円満な本来の自己には他に求めるものは何1つない。

金剛般若経には「説法とは、法として説くべきものなき、これを説法と名付く」と説いている。

このように究極の真理(法)は説くものも示すものもない。

これが本当の説法であり、説法を聞くのも余分なことだ。

説かず聴かず、絶対の無の世界で沈黙している方がましである。

それでは説かず聴かず、絶対の無の世界で沈黙している方が良いかと言えば

「却って些子(すこし)く較(たが)えり」で充分ではない。

もし諸君がこの私の説法を耳で聞いているならば、法を汚す罪を免れることはできないだろう。

これに関する古人の実例を挙げるから、悟りの眼を有する者はよく参究しなさい。

本則:

僧、馬大師に問う、「四句を離れ、百非を絶して、請う、師、それがしに西来意を直指せよ」。

馬祖云く、「我今日、疲れたり。汝がために説くこと能わず。智蔵に問いに行け」。

僧、智蔵に問う。蔵云く、「何ぞ和尚に問わざる」。

僧云く、「和尚、来たり問わしむ」。

蔵云く、「我今日、頭痛す。汝がために説くこと能わず。海兄に問いに行け」。

僧、海兄に問う、海云く、「我れ這裏に到って却って不会」。

僧馬大師に挙(しめ)似す。馬師云く、「蔵頭は白く、海頭は黒し」。

注:

馬大師:馬祖道一(709〜788)。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一

智蔵:西堂智蔵(735〜814)。

海兄:百丈懐海(749〜814)。

四句::有(肯定)、無(否定)、有でも無でもない(双非)、有でもあり、無でもある(双亦)の四つ。

百非:ある限りの否定形式。四句の1句中にそれぞれ四句を含むと考えると、

4x4=16の論理形式になる。

その一つ一つが過去、現在、未来に配当すると16x3=48になる。

更に已起、未起を当てると48x2=96になる。

これに元の四句を加えると100句になる。

全ての論理と物の見方はこの四句、100句に入るという仏教の理論。

「四句を離れ、百非を絶するところ」とは一切の概念や論理を超えたところという意味。

(「無門関」の第25則を参照 )。

本則:

ある時、僧が馬祖大師に尋ねた、

「すべての理論や四句論理を離れて、私に 禅の究極のところ(西来意)を示して下さい」。

馬祖は言った、

「私は今日は、ぐったりとくたびれているのでだめだ。智蔵のところに行って聞いてくれ」。

僧は、智蔵のところに行って尋ねた。

智蔵は云った、

「何で老師に聞かないんだ」。

僧は云った、

「和尚は、あなた(智蔵)のところに行って聞けと言われました」。

智蔵は云った、

「あいにくおれは今日は頭痛がして休んでいるところでだめだ。

懐海(海兄)のところに行って聞いてくれ」。

僧は懐海兄に尋ねた、懐海は云った、

「実はわしも、そこがわからんで困っているんじゃよ」。

僧は師匠や兄弟子達にタライ回しされて元の馬祖大師のところに戻って来た。

馬祖に以上のことを報告すると、馬祖は云った、

「どちらもどちらじゃのう」。

頌

蔵頭は白く海頭は黒し

明敏の衲僧 会不得

馬駒踏殺す天下の人

臨済も未だこれ白拈賊(びゃくねんぞく)に非ず

四句を離れ百非を絶す

天上人間ただ我れ知る

注:

白拈賊:真昼間に他人の物を掠め取る賊。

馬祖の四世の法孫である臨済は機鋒の鋭さから白拈賊と評された。

頌

「どちらもどちらじゃのう」と言った馬祖の真意は

会や不会の分別を超えたものでいい加減の修行で拝める世界ではない

馬祖の「蔵頭は白く海頭は黒し」は天下の人は皆蹴散らすほどの力をもった一句だ。

白昼人のものを掠め取るので白拈賊と言われた臨済もまだ手ぬるい。

四句を離れ百非を絶した「無分別の境涯」は決して他人に尋ねて会得できるものではない。

坐禅修行によって自分で体得するしかないのだ。

「垂示」では、禅の究極のところである「真の自己」や真理(理法)は説くこともできないし、

示すこともできない。

これを聞くこと(聴覚)について言えば、耳で聞いていても何もないし、

聞いているものを示すこともできない。

この世界は「無説無示、無聞無得」というほかない。

金剛般若経には「説法とは、法として説くべきものなき、これを説法と名付く」と説いている。

このように究極の真理(法)は説くものも示すものもない。

これが本当の説法であり、説法を聞くのも余分なことだ。

説かず聴かず、絶対の無の世界で沈黙している方がましであると言っている。

確かに、禅は伝統的な文学的アプローチだけでは文字で表現できないなところがある。

伝統的禅の世界ではこれを不立文字と言っている。

(「禅の思想」その1を参照 )。

しかし、このHPに見られるように、

科学(特に脳科学)の進歩によって「不立文字の世界」は明らかになってきている。

例えば、聴覚について言えば、耳に入る聴覚情報は音波である。

音波は耳で電気信号に変換され、電気信号として脳に入ることが分かっている。

視覚情報についても同様である。

脳に入った視覚情報や聴覚情報は検知できないほどの微少なパルス電流に過ぎないから

これを感知することは難しい。

微弱電流の検知は科学の進歩によって現代では可能になっているが、

古代世界では、そのような電気的な検出手段も科学的知見もない。

昔の人にとって、脳宇宙は無とか無相の世界であったが、現代ではそうではなくなっている。

本則は「従容録」第6則と同じである。

(「従容録」第6則を参照 )。

安谷白雲老師は本則の「蔵頭は白く、海頭は黒し」について

「智蔵は白髪頭で懐海の頭(毛)は黒い」と解釈しておられる。

実際西堂智蔵(735〜814)は百丈懐海(749〜814)より14歳

年上なのでこの解釈の方が素直である。

この場合には「蔵頭は白く、海頭は黒し」という馬祖の言葉は

「智蔵は白髪頭で懐海の頭(毛)は黒い。

そのように、それぞれの個性が違う。答えもそれぞれだなあ」

と言ったとも解釈できるだろう。

「頌」では馬祖の「蔵頭は白く、海頭は黒し」

の一句は天下の人を皆蹴散らすほどの力をもった一句だと詠っているが

それほどの言葉でないことが分かる。

馬祖の言葉「蔵頭は白く、海頭は黒し」を

「どちらもどちらじゃのう」

と訳すと馬祖のとぼけぶりと彼の性格がにじみ出て、ユーモラスに響く公案である。

垂示:

バクヤ、横に按じて、鋒前に葛藤カを箭断す。

明鏡、高く懸けて、句中に毘盧の印を引き出す。

田地隠密の処、著衣喫飯。神通遊戯の処、如何が湊泊せん。

還って委悉すや。下文を看取せよ。

注:

バクヤ(ばくや):中国の名剣の名。

葛藤カ(かっとうか):言句のしがらみ。

毘盧(びる):びるしゃな仏(大日如来)。

田地隠密の処:堅実で、しかもその痕跡すらとどめない境地。

神通遊戯の処:無礙自在の境地。

湊泊:勘どころをつかむ。

委悉:知る。明らめる。委知。

垂示の現代語訳

バクヤの名剣を横に構えて、その切っ先で仏心をくらます言句のしがらみをズバリと切断する。

般若の智恵を持ち万物をありのままに写し取る明鏡の眼をもった禅匠ならば、

一言の中に相手の心に潜むビルシャナ仏を引き出すことができる。

そういう力を持った人は平穏綿密の境涯にいて、

寒ければ着物を着腹が減ったら飯を食う無碍自在の日常生活ができる。

そのことがよく理解できるだろうか?

もしそれがよく理解できないなら次の例を看なさい。

本則:

金牛和尚、斎時に至る毎に、自ら飯桶をもって僧堂前において舞を作し、呵々大笑して云く、

「菩薩子、喫飯来」と。

雪竇云く、

「しかもこの如くなりと雖も、金牛これ好心にあらず」。

僧、長慶に問う、

「古人いわく、『菩薩子、喫飯来という意旨如何?』」。

慶云く、「大いに斎に因って慶讃するに似たり」。

注:

金牛和尚:馬祖道一禅師の法嗣

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 → 金牛和尚

本則:

昼食時(斎時)になると金牛和尚は飯桶を抱えて僧堂前で踊りながら、

呵々大笑して言った、

「さあさあ、菩薩の子供達よ、飯ができたから食べにきなさい」。

雪竇は言う、

「うっかりするなよ、金牛はこのようにしていても好意で言っているのではないのだ。

用心しなさいよ」。

ある僧が長慶慧稜禅師に聞いた、

「昔、金牛和尚は飯桶を抱えて僧堂前で踊りながら、『菩薩子、喫飯来』と言ったと言われます。

その意味は何でしょうか?」。

長慶は言った、

「それは食事の感謝のようなものだ」。

頌

白雲影裏 笑呵々

両手に持って来って他に付与す

若しこれ金毛の獅子子ならば

三千里外にゴウ訛を見ん

注:

ゴウ訛:こみいった問題。

三千里外にゴウ訛を見ん:難しい問題を三千里外(非常に遠方に)に見るだろう。

難しい問題はない。

頌

金牛和尚は白雲深く閉ざされた絶対無(下層脳)の世界で無心に呵々大笑している。

実は我々皆仏飯を満喫し、仏心とともに生きているがそれに気付かない。

金牛和尚は満身の菩提心で「さあさあ、召し上がれ」と我々に仏飯をふるまってくれたのである。

若しあなたが真の大丈夫(金毛の獅子子)ならば難しい問題はないのだと分かるだろう。

人は毎日朝から晩まで仏飯を満喫し、仏心を呼吸とともに出し入れしながら生きている。

しかし、多くの人はそのことに気付かない。

金牛和尚はその仏飯、仏心の徳を、飯桶を抱えて踊ることで慶讃するとともに、

我々に「脚下を照顧せよ」と促しているのだ。

垂示:

霊鋒の宝剣、常露現前す。亦たよく人を殺し、またよく人を活かす。

彼(かしこ)に在り此に在り、ともに得、ともに失う。

若し提持せんと要(ほっ)せば、一(ひとえ)に提持するに任(まか)す。

若し平展せんと要せば、一に平展するに任(まか)す。

さて、賓主に落ちず、回互(えご)に拘わらざる時は如何。

試みに挙す看よ。

注:

霊鋒の宝剣:般若の智恵の働き(「無分別智」の素晴らしい働きを宝剣に喩えている)。

提持:問題として突きつける。

平展:平常のままに提示する。

賓主に落ちず:主客の範疇に嵌まらず、相対の関係にとらわれない。

回互(えご)に拘わらざる時:敵・味方の関係に拘束されない時。

垂示の現代語訳

人々が本来具有している般若の智恵の働き(霊鋒の宝剣)は常に露わに現前している。

それを使いこなせば思いのまま人を活かしたり殺したりできる。

その宝剣(脳)は特別の人が所有しているのではなく、誰でも持っている。

同じようにその働きを示したり、逆に隠したりすることもできる。

さて、その宝剣を抜いて立ち合った時、主にも客にも落ちない時や、

敵と味方に縛られない時には一体どうなるのだろうか?

その宝剣の使い方を次の公案で示すのでよく参究しなさい。

本則:

僧、定州和尚の会裏より来り、烏臼に到る。烏臼問う、「定州の法道、這裏と何(いかん)似?」。

僧云く、「別ならず」。

臼云く、「若し別ならずんば、更に彼中(かしこ)に転じ去れ」。

便ち打つ。僧云く、「棒頭に眼あり、草々に人を打つこと不得(なか)れ」。

臼云く、「今日、一箇(ひとり)を打着せり」。

また打つこと三(み)下(たび)す。僧、便ち出で去る。

臼云く、「屈棒元来、人の喫する在るあり」。

僧、身を転じて云く、「いかんせん、杓柄は和尚の手の裏(うち)に在り」。

臼云く、「汝もし要せば山僧、汝に回与せん」。

僧、近前して臼の手中の棒を奪って、臼を打つこと三下(みたび)す。

臼云く、「屈棒屈棒」。

僧云く、「人の喫すること有るなり」。

臼云く、「草草にこの漢を打着す」。

僧、便ち礼拝す。臼云く、「和尚却っていんもにし去るぞ」。

僧、大笑して出ず。

臼云く、「消得いんも、消得いんも」。

注:

定州和尚:定州大像山定真院の石蔵(718〜800)。

北宗禅の神秀禅師の法孫普寂の法嗣。

烏臼(うきゅう):馬祖道一の法嗣。

法系:六祖慧能→南嶽懐譲→馬祖道一 → 烏臼

消得いんも:いかにもお前はそれだけのことはことはある。

本則:

定州石蔵禅師和尚のところで修行した一人の僧が烏臼和尚のところに来た。

烏臼はその僧に尋ねた、

「お前さんは定州老師のところから来たとのこと。

そことここではどこか違ったところでもあるかな?」。

僧は云った、

「別に変わったところもありません」。

烏臼は云った、

「もし違わないなら、ここにいる必要もないだろう。とっとと元の古巣に戻るがよい」。

烏臼はそう言って棒で打った。僧は云った、

「和尚も眼が明いているなら、軽率に人を打つものではござらんぞ」。

烏臼は云った、

「今日は珍しく骨のある奴に出会ったわい」。

烏臼はそう言うとまた三たび打った。僧は仕方なく出て行こうとした。

烏臼はチョッカイをかけるように云った、

「理由もなく棒で打たれて、黙っている奴もいるわい」。

そう言われたトタン僧はくるりと振り返って云った、

「残念ですが、棒(杓柄)は和尚の手の裏(うち)に在るから仕方がないですよ」。

烏臼は云った、「お前さんもし棒が必要なら、貸してやってもいいぞ」。

果たして、僧は近寄って来て烏臼の手中の棒を奪うやいなや、烏臼を三たび打った。

烏臼は云った、

「これは無茶な!なんで打つんだ!」。

僧は云った、

「世の中には自分から打ってくれという人もいるもんですね」。

烏臼は云った、

「いやはや、とんでもない男を打ったもんだ」。

僧は少しやり過ぎたかな、お許しのほどをと言ったように烏臼に礼拝した。

烏臼は云った、

「散々、わしを打っておきながらそのまま帰ってしまうのかな」。

僧は大笑して帰って行った。

烏臼は云った、「お前さんにはそれだけのことはある」。

頌

呼ぶことは則ち易く

遣ることは則ち難し

互換の機鋒 子細に看よ

劫石固うし来るも猶お壊すべし

滄溟深きところ立ちどころに須らく乾かすべし

烏臼老、烏臼老、

幾何般(いくばく)ぞ

他に杓柄を与う太だ端なし

注:

劫石固うし来るも猶お壊すべし:劫石は堅固なものだがそれでも叩き壊すことができる。

端なし:突拍子もない。無謀なことだ。

幾何般(いくばく)ぞ:機用の変転は幾通りあるのか。

他に杓柄を与う太だ端なし:相手の僧に自分の杓柄を与えるなどとは全く無茶です。

頌

蛇使いにとって蛇を呼ぶことは易しいが追い遣ることは難しい。

それと同じように烏臼が「理由もなく棒で打たれて、黙っている奴もいるわい」

と言って、僧を呼び寄せたのは易しいことだ。

しかし、「今日は珍しく骨のある奴に出会ったわい」と言って、

「お前さんもし棒が必要なら、貸してやってもいいぞ」

と僧に棒を貸したところなどは他人にはなかなか真似できることではない。

。特に烏臼が最後に「お前さんにはそれだけのことはある」

と言って僧をほめたところなどは空前のことだ。

このような烏臼と僧の賓主を互換した活殺自在のやり取りと機鋒を子細に看て検討すべきだ。

石はいくら固くてもいつかは壊れてしまう時があるが二人の禅機は

永遠に忘れられることはないだろう。

烏臼と僧の禅機は深く青い海を乾かすほどの優れた力がある。

「烏臼老 烏臼老」貴方のような優れた禅者は滅多にいません。

一体貴方は幾通りの禅機を示すことができるのでしょうか。

相手の僧に自分の得物(杓柄)を与えるなどとは全く無茶(無端)です。

貴方はそれができたのだから底知れない。

烏臼和尚は棒使いの名人だったようである。

この公案は烏臼と定州和尚の処から来た僧の機鋒とやりとりがテーマになっている。

烏臼が「今日は珍しく骨のある奴に出会ったわい」と言って

僧を三(み)下(たび)打ったところまでは烏臼が主となって僧をリードしている。

しかし、仕方なく出て行こうとした僧に烏臼が

「理由もない棒で打たれて、黙っている奴もいるわい」

とチョッカイをかけた場面から形勢が変化し始める。

烏臼が「お前さんもし棒が必要なら、貸してやってもいいぞ」

と言った途端、僧は近寄って来て烏臼の手中の棒を奪うやいなや、烏臼を三たび打った。

ここから僧の方に主導権が移る。

烏臼を三たび打った僧は大笑して帰って行ったが、

烏臼は「お前さんにはそれだけのことはある」

と言ってその僧の実力を認めた。

ここでは僧に打たれて主導権を奪われたにも拘わらず

「お前さんにはそれだけのことはある」

と言って僧の実力を認め、

落ち着いた烏臼の心の広さと余裕が印象的である。

般若の宝剣を抜いて立ち合った時、主にも客にも落ちない烏臼と僧のやり取りが見事である。

この僧は北宗禅の神秀禅師の法系とされている。

この問答は南宗禅の僧である烏臼と北宗禅の僧の間の

宗派対立(南北二宗派間の対立)を秘めた問答と見ることもできるだろう。

烏臼の質問「お前さんは定州老師のところから来たとのこと。

そことここではどこか違ったところでもあるかな」

は南宗禅の僧である烏臼の北宗禅の僧に対する質問である。

この質問には北宗禅より南宗禅の方が優れているだろうという

烏臼の自信が隠れているように思われる

それに対する僧のそっけない返答「いえ、別に変わったところもありませんね」

は南宗禅は北宗禅とは本質的に同じで別に変わりないと言っている。

烏臼は「もし違わないなら、ここにいる必要もないだろう。とっとと元の古巣に戻るがよい」

と言って棒で打ったのは

烏臼の自信(南宗禅が北宗禅より優れているという)を僧に否定されたためだと思われる。

わしの処で教える南宗禅が北宗禅と同じで別に変わりがないなら

さっさと古巣(北宗禅)に帰れと怒っているとも考えられよう。

烏臼の時代には未だ北宗禅は生きていて、

北宗禅系の禅僧が活躍していたことが分かって、興味深い問答にもなっている。

「碧巌録」の参考文献

1.大森曹玄著、橘出版 タチバナ教養文庫「碧巌録」上、下 1994年

2.入矢義高、溝口雄三、末木文美士、伊藤文生訳注、岩波文庫、「碧巌録」上、中、下、1994年