禅宗の根本思想は次の四項目にまとめられる。

禅宗ではブッダに始まる悟りの経験と悟りの心はブッダ以来、

以心伝心で脈脈と伝えられて来たと主張する。

インドではブッダ→摩訶迦葉→阿難→ ・・・般若多羅尊者(27祖)→菩提達磨(28祖)

へ至る西天28祖による伝法があったとする。

インドにおける第28祖菩提達磨は中国に来てその法を伝えた。

中国では菩提達磨が初祖となり二祖慧可(487〜593)→

三祖僧サン(そうさん、?〜606)→ 四祖道信(580〜651)→五祖弘忍(602〜675)→

六祖慧能(638〜713)に至る東土六祖の伝法があったと主張する。

これは仏教経典などの正統の教えには説かれていない教外別伝である。

この教外別伝伝説の内、東土6祖の伝法の歴史についてはそれなりの

歴史的事実があったと考えることができる。

三祖僧サン(そうさん)には「信心銘」という著作が今に伝わっている。

また現在の禅の源流である南宗禅の開祖六祖慧能には

「六祖壇経」という立派な説法集が伝わっているからである。

しかし、インドにおける西天28祖の伝法説話は信頼できるものではない。

勿論、仏教の本家であるインド仏教においてゴータマ・ブッダは仏教の開祖として尊敬されている。

しかし、本家かつ正統のインド仏教にはもともと、「「第二祖、第三祖・・・・」という考えはないのである。

従って、「第二祖、第三祖・・・・」という考え方は中国において新しく導入された考え方といえる。

中国思想の強い影響の下に成立した禅宗(禅仏教)において導入された考え方だと言える。

そもそもゴータマブッダの原始仏教をはじめインド仏教には禅的思想や発想は殆ど見られない。

インド仏教において、坐禅は仏教の三学(戒、定、慧)や六波羅蜜の中に

定や禅定として位置付けられてきた。

しかし、インド仏教において坐禅を中心とする独立した宗派(教派)としての禅宗はない。

禅宗の教えは仏教経典中にはないが、禅宗こそがブッダの悟りの法灯を

受け継いで来た正統派であることを主張する言葉だと言えるだろう。

中国で禅宗を確立するに当たり、禅宗もブッダが説いた仏教であると主張する必要があった。

そのため、中国における6祖の伝法にインドにおける西天28祖の伝法説話を

創作し付け加えることで、権威付けをしたのではないだろうか。

仏教における禅宗の正当性と権威付けのため創作された神話とでも言えるものであろう。

信頼できる歴史的根拠を持つものではない。

悟りの境地は文字で表現できない。二元的論理思考を超えた純粋経験であるので言葉や文字で表現できないと主張する。

禅定という実験で得られた経験(体験)は文字で表現できないと言うものである(言語道断=言語で表現できない)。

科学における実験結果は日常言語で正確には表現できないのと同じことである。

禅定(坐禅)によって主として下層脳が活性化される。

その時、分別智(大脳新皮質の分別意識、理知脳)の活動は抑制され、低下している。

脳自体、およびこの状態のことを文学(日常言語)や分別智で表現できないと言っているのかも知れない。

しかし、現代の脳科学などの科学的立場に立てば、文学(日常言語)で表現できないことも充分表現できる。

その意味で、現代の科学的知見の上に立てば、

この「不立文字」は今後は「可立文字」や「富立文字」のような言葉で置き換えることが出来るのではないだろうか。

悟りの境地は直接的な体験知として認識される。

経典などを学習することによる知識によっては得られない。

仏法と自己に対する問題意識をもって坐禅に集中することで、直接に悟りの境地(心)を直覚体験することができる。

自己の本性(仏性)に目覚め(見性)、真の自己を直覚体験することで

仏(覚者、ブッダ)の悟りと安心の境地は達成される(成仏)。

以上の四項目は「達磨の四聖句」と呼ばれる。

禅宗の旗印とも言える根本主張である。

直指人心、見性成仏」という言葉は慧能の「六祖檀経」や黄檗希運の「伝心法要」に見える。

特に見性の重要性は六祖慧能が強調した。

3と4の「直指人心・見性成仏」は頓悟禅(南宗禅)の主張と言えよう。

六祖慧能の南宗禅(禅宗)の確立に伴って完成した主張かも知れない。

1、2項「不立文字、教外別伝」の主張は大梵天王問仏決疑経に見える言葉である。

この経典には次のような話が述べてある。

ある時大梵天王(ブラフマー神)が世尊(ブッダ)に説法を願い出て金婆羅華(こんぱらげ)という美しい花を世尊に奉った。

説法の座でブッダはその花を大衆に見せた。

この時大衆はブッダが考えていることが分からずポカンと見ているのみであった。

ただ一人摩訶迦葉(ブッダの高弟)が思わずニッコリ笑った。

これを見たブッダは

「吾に正法眼蔵、涅槃妙心、実相無相微妙の法門あり。

不立文字、教外別伝なり。摩訶迦葉に付嘱す。」

と言ったという。

禅の公案を集めた「無門関」の第6則「世尊拈花」はこの話を元に作られたものである。

この大梵天王問仏決疑経には不立文字、教外別伝と言う言葉が出てくる。

いわば禅宗のルーツとも言える経典である。

大梵天王問仏決疑経が述べる「ブッダが摩訶迦葉に法門を付嘱した」

のが真実であれば、摩訶迦葉がブッダの後継者となるわけだから

仏教史上重大な出来事であるはずである。

しかし、不思議なことに、このような事実は他の仏教経典に一言も触れられることはないし、

伝承説話にもないのである。

出典である「大梵天王問仏決疑経」は今では中国で作られた偽作経典とされている。

不立文字、教外別伝を主張する中国人仏教徒(禅宗関係)が、西天28祖の伝法神話と同じく、

自分達の主張をブッダ伝来の正統なものであると権威付けようとして、

この経典を偽作した可能性も考えられるだろう。

「無門関」の著者である無門慧開禅師は大梵天王問仏決疑経が偽経であることは知らなかったらしい。

またこの経典には正法眼蔵という言葉も出てくる。

大著「正法眼蔵」を表わした道元禅師も「正法眼蔵」という

言葉の基となる経典が偽経であることは知らなかったようである。

日蓮は「蓮盛抄」という著作の中で大梵天王問仏決疑経について述べている。

この経典はいつの時代にインドから伝来し、誰によって翻訳されたか

について古い記録を調べても何も記録がない。

従って偽経であると結論付けている。

日蓮のこの指摘はなかなか鋭いと言える。

達磨は迫害され殺されかけたと伝えられる。

恐らく普通の真面目な中国人仏教徒にとって

どんな経典にも書いてない「不立文字、教外別伝」を主張する。

達磨の教えは経典に基づく仏教を否定する邪教だと考えられたのではないだろうか?

「不立文字、教外別伝」の言葉は圭峰宗密の「禅源諸詮集都序」に

教禅一致の思想を歴史的に説明し、達磨の思想として出ている。

「祖庭事苑」という(1108年発刊の禅籍)本には「教外別伝不立文字、直指人心見性成仏」

の言葉が出ているとのことである。

「碧巌録」の第一則「武帝問達磨」の評唱には「不立文字、直指人心見性成仏」

の言葉が出ているのでこの言葉は有名であったことは確かであろう。

神秀はその著書「大乗無生方便門」において「離念は仏の本質である。」と言っている。

問い、「どのようなのが仏ですか?」

答え、「仏とは心がきれいに澄み切って、有無の意識を離れ、 身と心の対立を起こさず常に真如を守ることです。」

問い、「どのようなのが真如ですか?」

答え「心が分別の意識を起こさなければ、その心が真如であり、

物が分別されなければ、その物が真如である。物が真如であれば、物が解放されます。

心と物とが、共に分別を離れれば、もはや実体的なものは何もないの(無一物)であり、

それが悟りの大樹(大菩提樹)にほかならない。」

神秀の仏と真如に対する説明はなかなか簡明で面白い。

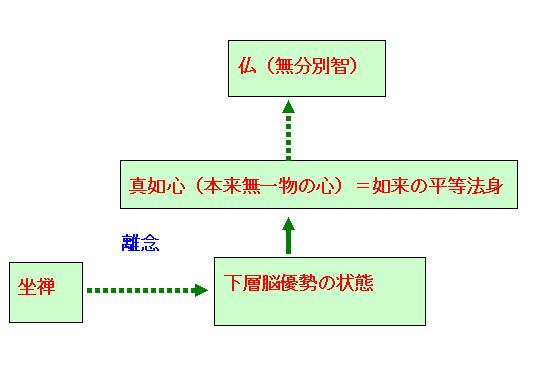

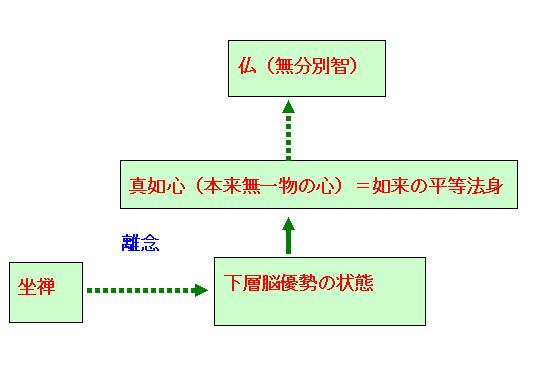

脳科学で見れば次ぎのように解釈されるだろう。

神秀は分別意識が無い離念の状態にある心を真如だと言っている。

離念とは坐禅修行によって身心の対立(理性と本能の対立矛盾)が無い、心身一如の、

澄み切った心(健康な脳の状態)だと言えるだろう。

神秀によれば、分別意識が無い離念の状態にある真如の心を守る人が仏だということになるだろう。

離念の状態にある真如の心に至れば心は澄み切って本来無一物の悟りを得る。

坐禅によって分別意識が無い離念の状態になることは可能である。

これは分別意識のセンターである大脳前頭葉(上層脳)の活動が沈静化し、

下層脳(脳幹+大脳辺縁系)中心の情動も沈静化し、無意識(離念)が優勢になることを意味していると考えられる。

修行の深まりによって心は澄み切って本来無一物の「悟りの知恵(無分別智)」を得る。

この無分別智を獲得した人が仏だと解釈できる。

伝統的に無分別智は仏智とされるので妥当な説明である。

神秀の仏と真如と無分別智に対するこの説明はなかなか簡明で面白い。

慧能から始まる南宗禅と比べると、少し静的でインド的な静寂主義に近いだけである。

神秀の禅は楞伽経に基づく達磨禅だと考えられるので妥当な解釈である。

神秀は秀才で皇帝にも招かれたエリートである。慧能は無学で風采も良くない。

言わば中国の風土から生まれた土くさい庶民に近い。

この2人の個性の違いが後世の禅宗確立に際し明暗を分ける分岐点になっただけであろう。

このように、北宗禅は分別意識を離れた<離念>(=無分別智)の立場に立っている。

「大乗起信論」では心体離念を説いている。

心体離念とはあらゆる分別意識を離れることである。

脳科学的に言えば大脳前頭葉の分別意識を離れ、

下層脳中心の無意識(無心)優勢の心に移ると言っていると解釈できる。

離念を主張する北宗禅は大乗起信論の本覚の立場に立っている。これを図3.1に示す。

荷沢神会(かたくじんね、684〜758)はこれに加えて無住を主張している。

神会の立場は簡単に言うと<離念+無住>だと考えても良い。

金剛般若経に説く<無住>とはどこにもとどまらない自由な心である。

荷沢神会は六祖慧能の法嗣であるので、

この<離念+無住>が南宗禅の基本的立場だと考えることができるだろう。

神会はこの無住心に本知があると考えたようである。

脳幹と大脳辺縁系は無意識脳であるので知の働きはない。

従って、無住心と言っても知の本体は相変わらず大脳新皮質の働きであると考えることができる。

即ち神会は大乗起信論に説く離念(古典的禅定の基礎)の上に大脳新皮質の働きが少ない

無住心(どこにもとどまらない自由な心)を認めこれを本知と考えたようである。

無住を本知と考えた神会の思想が南宗禅で説く<無住心>に発展したとも考えることができる。

この<無住心>も無分別智だと言えるだろう。

五祖弘忍の死後禅は神秀の北宗禅と慧能の南宗禅に分裂する。

唐代に入り神秀の北宗禅は徐々に衰退したのに対し、

慧能の南宗禅が大発展し中国禅(禅宗)が成立する。

この2つの方向を分けたのは禅における理論的対立ではない。

既に見たように基本的理論は両者でそんなに違わないからである。

「六祖壇経」で慧能は「無念、無相、無住」の三要心次のように説いている、

「我が法門では無念を宗とし、無相を体とし、無住を本とする。

無念とは念に於いて念がないことである。無相とは一切の相に於いて相を離れることである。

よく相を離れれば法体は清浄になる。

無住とは諸法に於いて念が1箇所に留まらず自由であることである」。

慧能が説く三要心の内、無念→離念、無住 →無住心にそれぞれ対応している。

無相は心の基本的性質なのでことさら強調する必要もない。

このように恵能が説く「無念、無相、無住」の三要心は神秀が著書「大乗無生方便門」において説く禅思想と大きな違いはない。

「六祖壇経」は古くから知られた禅の六祖慧能の嗣法物語と彼の説法集である。

無学無教養な慧能が五祖弘忍から嗣法し六祖になる物語がやさしく述べられている。

この本の中で慧能が善役で神秀が悪役になっているが幾つかの疑わしい点がある。

1900年敦煌において発見された多くの埋蔵書の中に「六祖壇経」もあった。

それとほぼ同じ時期に京都の興聖寺からも発見された。

弟子の法海の記によるとされるが法海がどういう弟子であったかはっきりしない。

慧能は世に出る前には全く無名で中国南方辺地の単なる説法者であった。

唐・玄宗の時代、荷沢神会(かたくじんね、684〜758)が慧能の思想を長安で宣伝し始めるまで

都(長安)では誰も慧能を知らなかったのである。

長安では弘忍の弟子神秀が則天武后に認められ朝野の人々の尊敬を一身に集めていたので

長安では神秀系の禅僧の方が有名だったのである。

神会が長安で説法を始めた頃、神秀は既にこの世の人ではなかった。

神会が

「神秀は異端で、慧能が弘忍の正式の後継者である。」

と主張しても神秀派は強力な反論はしなかったと思われる。

仏教の戒律では論争は禁止されていたこともあろう。

慧能の弟子達(法脈)に優秀な禅僧が輩出したため、結果的にこの主張は大成功を収めた。

そのため、中国では慧能の南宗禅が大発展し、神秀系の禅は滅びた。日本に来た禅も南宗禅である。

「六祖壇経」は慧能の説法のスタイルを取りながら、南宗禅の正当性を主張している。

実際は、六祖慧能を祭り上げた荷沢神会の思想を反映しているとも考えられる。

「六祖壇経」には大乗経典からの引用が多い。

よく引用されている大乗経典は

金剛般若経と般若経(13回)、涅槃経(11回)、維摩経(9回)、法華経(9回)などである。

その他に、円覚経、梵網菩薩戒経(2回)、楞伽経(2回)、

『大乗起信論』、『中論』、

唯識思想、観無量寿経、阿弥陀経、老子なども引用されている。

この事実は「教外別伝」を主張し経典以外の伝法ルートを主張する

南宗禅(禅宗)の祖としては意外である。

よく六祖は無学で字を知らず、経典も読めなかったと伝えられている。

六祖は無学な人などころではない。

彼はよく経典を読み勉強していたのではないだろうか?

慧能の生きた唐代初期では禅宗は仏教中でまだ市民権を得ていなかった。

仏教中で市民権を得るため仏教経典から頻繁に引用したのではないだろうか。

特に金剛般若経からの引用が多い。

これは六祖の禅は主として金剛般若経に基づく禅であることを示している。

達磨の禅は楞伽経に基づく禅である。

この頃から「楞伽経に基づく禅」(達磨禅)から

「金剛般若経に基づく禅」(南宗禅)に変化したことが分かる。

「六祖壇経」で慧能は次ぎのように説く、

「人々の心の本性はもともと空なるもので一法の得られるようなものはない。

しかし、空であるからと言って空に執着してはならない。

空心に執着して静かに枯坐いているばかりだと心の妙用を失う。

世界の空間は日月星宿、山河大地、草木叢林、悪人善人の一切を含んでいる。

そのように人々の心の自性にも万法が含まれている(認識・記憶される)。

もし人々の善悪を見てもそれに染著せず、

心を虚空のように保って無我無心に行為することが

摩訶般若波羅蜜<偉大なる智慧の完成>である。」

上記説法中

「人々の心の自性にも万法が含まれている」

とは心(脳)によってあらゆるもの(万法)が認識・記憶されるという意味だと思われる。

恵能の言いたいことは「本来無一物(=空)」の悟りに立って

般若経の摩訶般若波羅蜜<偉大なる智慧の完成>が可能になると説いていると見ることができる。

教外別伝と言っても、大乗仏教(とくに般若経)の基本精神に立っていることを言いたかったのだろう。

「六祖壇経」には自性という言葉が頻繁に出てくる。

この<自性>という概念は慧能の独創的な思想と思われる。

それまでの大乗仏教の<空>の思想では、「縁起所生の法は無自性・空であるとする。

法は本来無自性で縁起(条件)によって生まれ、縁起(条件)が無くなれば消えてしまう。

法は本来無自性で幻のようなものである。

そのため縁起所生の法(えんぎしょしょうのほう、条件によって生れたり滅したりするもの)

には実体がなく<空>であると考えるのである。

空の論理は八宗の祖とされる龍樹(ナーガルジュナ)の「中論」に展開されている考え方である。

(「空とは何か」を参照)。

このように大乗仏教の<空>の思想の根底には、「法は無自性である」という考え方がある。

しかし、慧能は無自性よりも<自性>という考えを積極的に主張する。

「六祖壇経」には自性という言葉が慧能の大悟と関連して次ぎのように出ている。

ある夜、五祖弘忍は密かに慧能を自室に呼んで金剛経を説いた。

「応無所住、而生其心(まさに住する所なく、その心を生ずべし)」

というところに至って、

慧能は言下に、一切万法は、自性を離れないことを大悟したと伝えられる。

そこで、遂に五祖に啓して云った、

「今や私ははっきりと知りました『自性は本来清浄です。

自性は本来不生不滅です。自性は本来自分に具わっています。

自性には本来動揺することはりません。自性は能く万法を生じます」。

五祖は慧能のこの言葉を聞いて

「自らの本心を識り、自らの本性を見る人を即ち丈夫、天人師、仏と言うのだ。」

と慧能の悟りを肯定し許した。

「六祖檀経」のこの記述から<自性>とは自らの本性(真の自己=健康な脳)

を意味していることが分かる。

<自性>は慧能の悟りの核心を表わす言葉であると言える。

<自性>は次のような性質を持っている。

1.

自性は本来清浄で、不生不滅である。

2.

自性は元来自ずから具足し、元々動揺せず、能く万法を生じる。

慧能はこのような性質を持つ心(清浄健康になった脳)が自己の本性(本来の自己)であると悟ったのである。

「六祖壇経」には自性について次ぎのように述べている。

「世人の妙性、本空にして、一法の得べきあることなし。

自性の真空も亦復是の如し。若し空心静座せば、・・・能く万物の色像を含む。

自性能く万法を含む。 是れ大なり。心量広大にして、去来自由、心体滞りなき、即ち是れ般若。

一切般若の智は皆自性より生ず。」

「六祖檀経」には煩悩と菩提、凡夫と仏について次ぎのように述べている。

「般若の智を修行しないのが凡であり、一念修行すれば、自身仏に等しい。

この時煩悩即菩提となる。前念迷えば即ち凡夫、後念悟れば即ち仏、

前念境に執すれば即ち煩悩、後念境を離れれば即ち菩提なり」。

慧能の凡聖の論理は次ぎの表3.1にまとめることができる。

| 凡(煩悩) | 聖(仏、菩提) |

| 般若の智を修しない | 般若の智を一念修行する |

| 一念が迷う | 一念が悟る(迷わない)) |

| 一念が外境に執着する | 一念が外境に惑わされない |

このように慧能の説く凡聖の論理は単純かつ明快である。

凡聖を分ける壁を越えた時煩悩即菩提で、凡夫も直ちに仏になるとする。

さらに、慧能は

「我がこの法門は一の般若(智慧)から八万四千の智慧を生む。

この法門を悟る者は智慧が常に現れ、自性から離れない。

自己に具わる真如の性から発する智慧をもって観照する。即ちこれが見性成仏の道である。」

と主張している。

慧能の説く「見性成仏の道」は分かり易い。

<煩悩即菩提>の思想は我が国の天台本覚思想の核心となっている。

それが禅宗の六祖慧能によって既に説かれているのは興味深い。

しかし、慧能の<煩悩即菩提>の思想では煩悩をそのまま菩提だと肯定していない。

参禅修行によって煩悩を般若の智慧にまで向上転換して始めて<煩悩即菩提>と言えるのである。

慧能は713年(75歳の遷化の年)新州国恩寺において最後の説法を行った。

慧能の遺誡とも言える説法である。その説法においても彼は自性に触れ次ぎのように述べている。

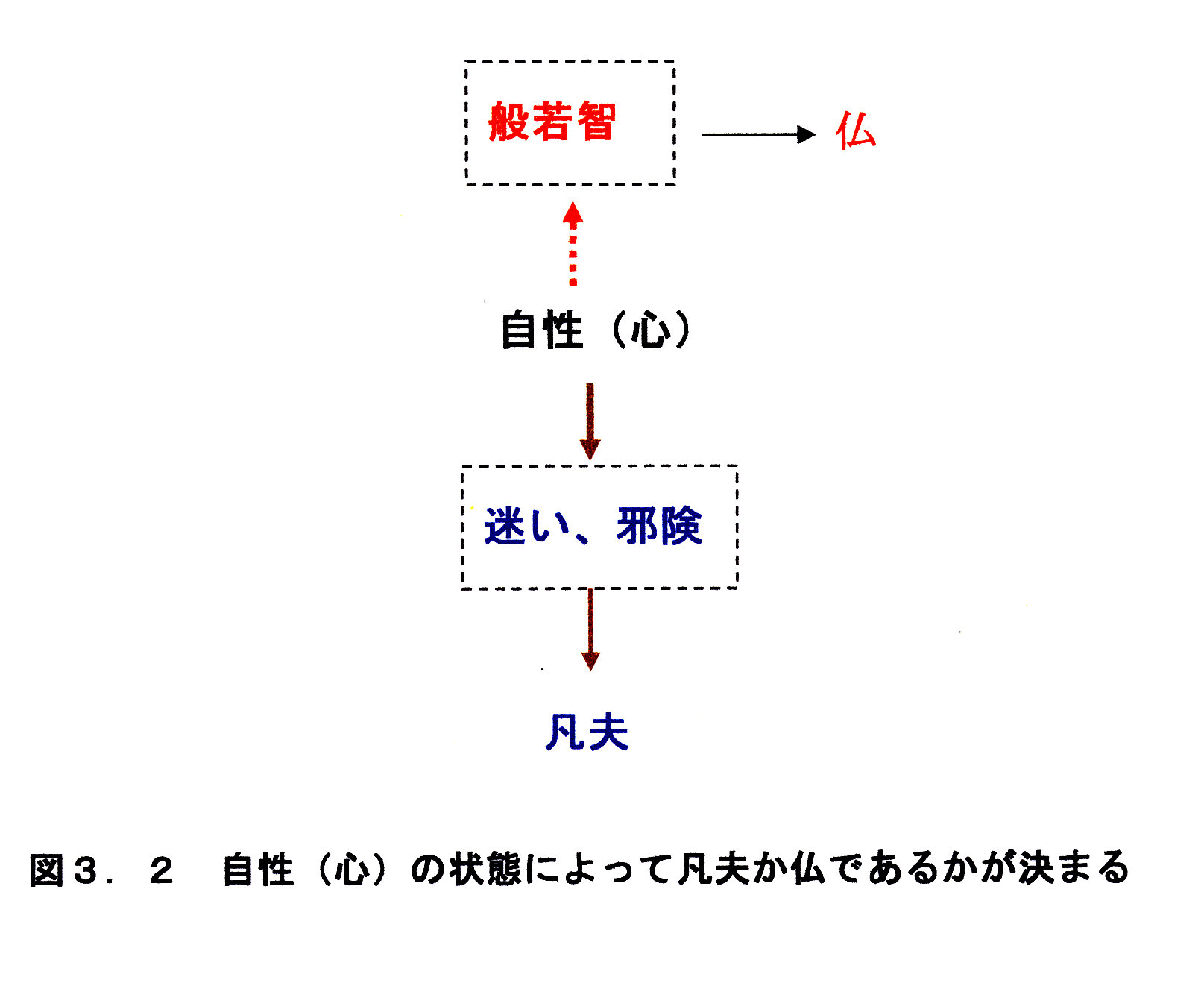

「 自性が若し悟れば、衆生は仏である。

自性が若し迷えば、仏は衆生である。

自性が平等であれば、衆生は仏、自性が邪険であれば、仏は衆生(凡夫)である。」

これも実に明快である。

即ち仏は自分の心にある。

衆生(凡夫)と仏の違いは紙一重の差で自性(自己の心性)の状態によって決まる

と言っているのである。これを次の図3.2で示す。

自性の概念はインド仏教にはない。

慧能による独創的な概念だと思われる。

慧能によれば仏とは信仰の対象となる神格を持つ超越的存在ではない。

「自性(自己の心性)の状態によって決まるので我々のような凡夫でも成仏できる。」

と考えるのである。

「六祖壇経」において慧能は弟子志誠に

「 もし自性を悟れば一法の得るべきものはないことが分かる。

この意味が分かった時、佛身、菩提涅槃、解脱知見と名付ける。

自性を悟った見性の人は法を建立したり掃蕩することができ、去来自由である。

根本である自性を離れず自在神通で遊戯三昧の境地を得る。これを見性と名付ける」

と言う。

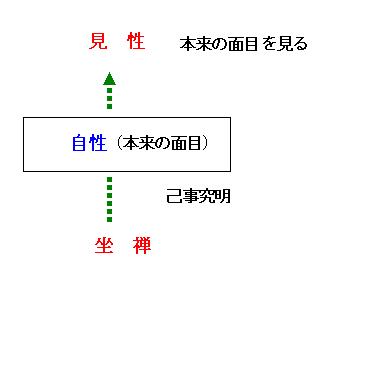

<見性成仏>は禅宗の旗印とも言える主題である。

この「不立文字、直指人心、見性成仏」の言葉は達磨の思想として「六祖壇経」に見える。

特に見性の重要性は慧能が特に強調したと考えられている。

見性成仏は禅宗の主要目的と言うことができよう。

普通禅僧は坐禅修業によって見性する。

見性は自性(本来の面目=真の自己)を悟ることなので、

既に述べた自性という概念と深く関係する。

自性を悟ることを目指す慧能の南宗禅によって中国禅の基礎が確立されたと考えることができるだろう。

この方向はブッダの<自帰依>の思想に直結する。

この観点に立てば、紀元1世紀頃、

ブッダを神格化し諸仏信仰を強調する世界(大乗仏教)に迷い込んだ仏教が

慧能によって先祖帰りし、

その原点である<己事究明の仏教>として甦ったとも解釈できるだろう。

慧能は弟子志誠に言う、

「もし自性を悟れば一法の得るべきものはないことが分かる。

この意味が分かった時、佛身、菩提涅槃、解脱知見と名付ける。

自性を悟った見性の人は法を建立したり掃蕩することができ、去来自由である。

根本である自性を離れず自在神通で遊戯三昧の境地を得る。これを見性と名付ける」。

この言葉は脳科学の観点から見れば容易に説明できる。

禅定が深まり脳が<本来無一物>の状態に至った時、一法の得るべきものはないことが分かる。

全て自性(真の自己=脳)に備わっているのでいまさら求める必要はないのである。

このような自己を自覚した時が自性を見た(見性)と言えるのではないだろうか。

これを慧能は佛身、菩提涅槃、解脱知見と名付けている。これを図3.3に示す。

「六祖壇経」で慧能は言う、

「我が法門では無念を宗とし、無相を体とし、無住を本とする。

無念とは念に於いて念がないことである。無相とは一切の相に於いて相を離れることである。

よく相を離れれば法体は清浄になる。

無住とは諸法に於いて念が1箇所に留まらず自由であることである」。

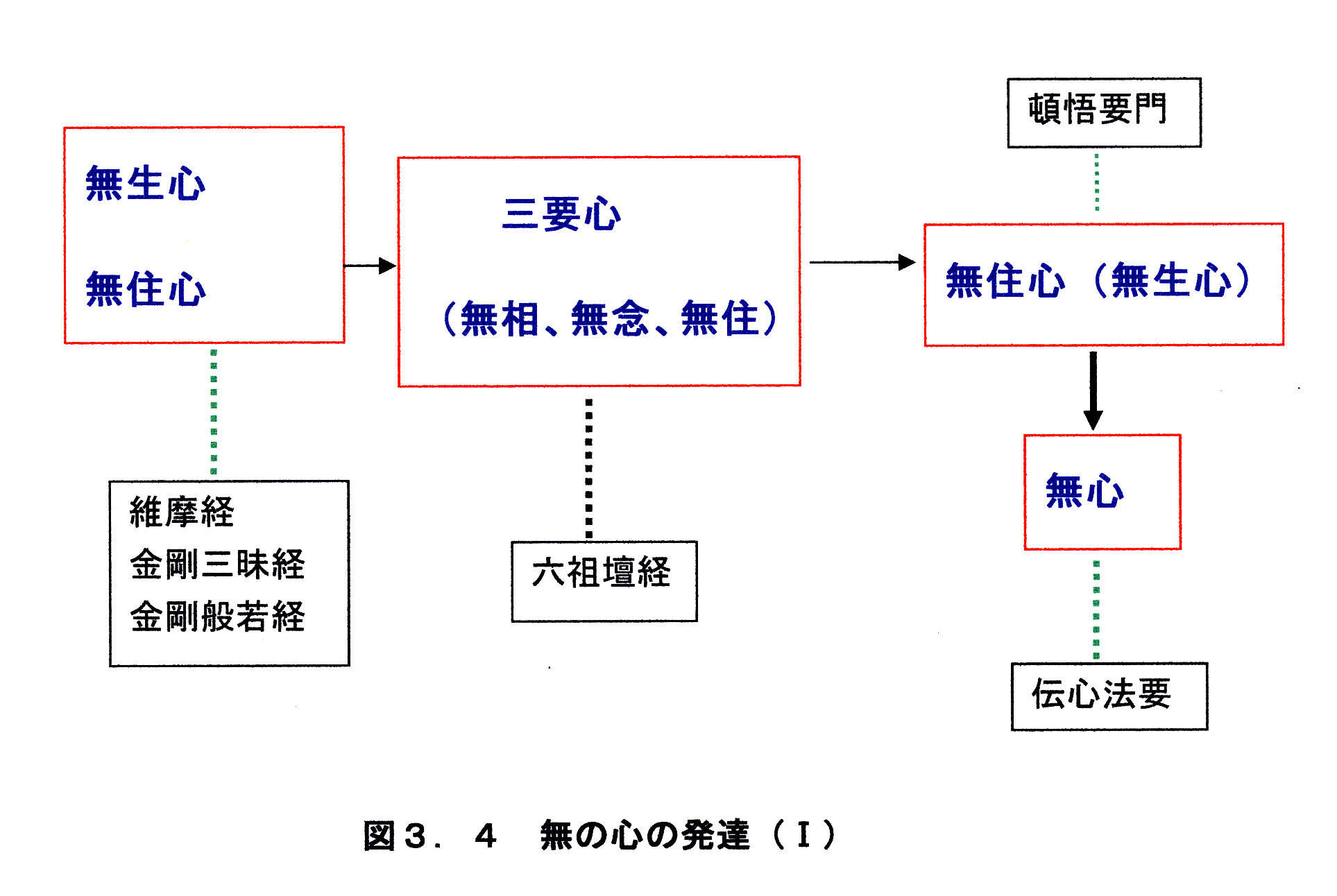

元々維摩経や、金剛般若経には無住心や無生心が説かれている。

慧能(638〜713)が説く無念、無相、無住の三要心は、

彼の曾孫の弟子に当たる大珠慧海(馬祖道一の法嗣、生没年不明)の「頓悟要門」で詳しく説かれている。

更に黄檗希運(?〜850頃)の「伝心法要」では無心という言葉になっている。

時と共に無念、無相、無住の三要心は→無生心、無住心→無心と単純化し、

最後には無心という良く知られた言葉に帰着しているのが注目される。

この無の心の変化発達を次ぎの図3.4に示す。

図3.4を見て分かるように、

無念、無相、無住の三要心無住心や無生心、無心

に共通しているのは無という言葉(キーワード)と概念である。

これは道教が説く”無”と無関係ではないだろう。

中国の伝統思想である「無の思想」の影響を受けていると考えられるだろう。

しかし、この無は坐禅中に活性化される下層脳(脳幹+大脳辺縁系)の無意識から生まれるものである。

” 無の心は頓悟という禅体験に基づくものである。"

” 単なる哲学的、文学的概念ではないことに注意すべきである。”

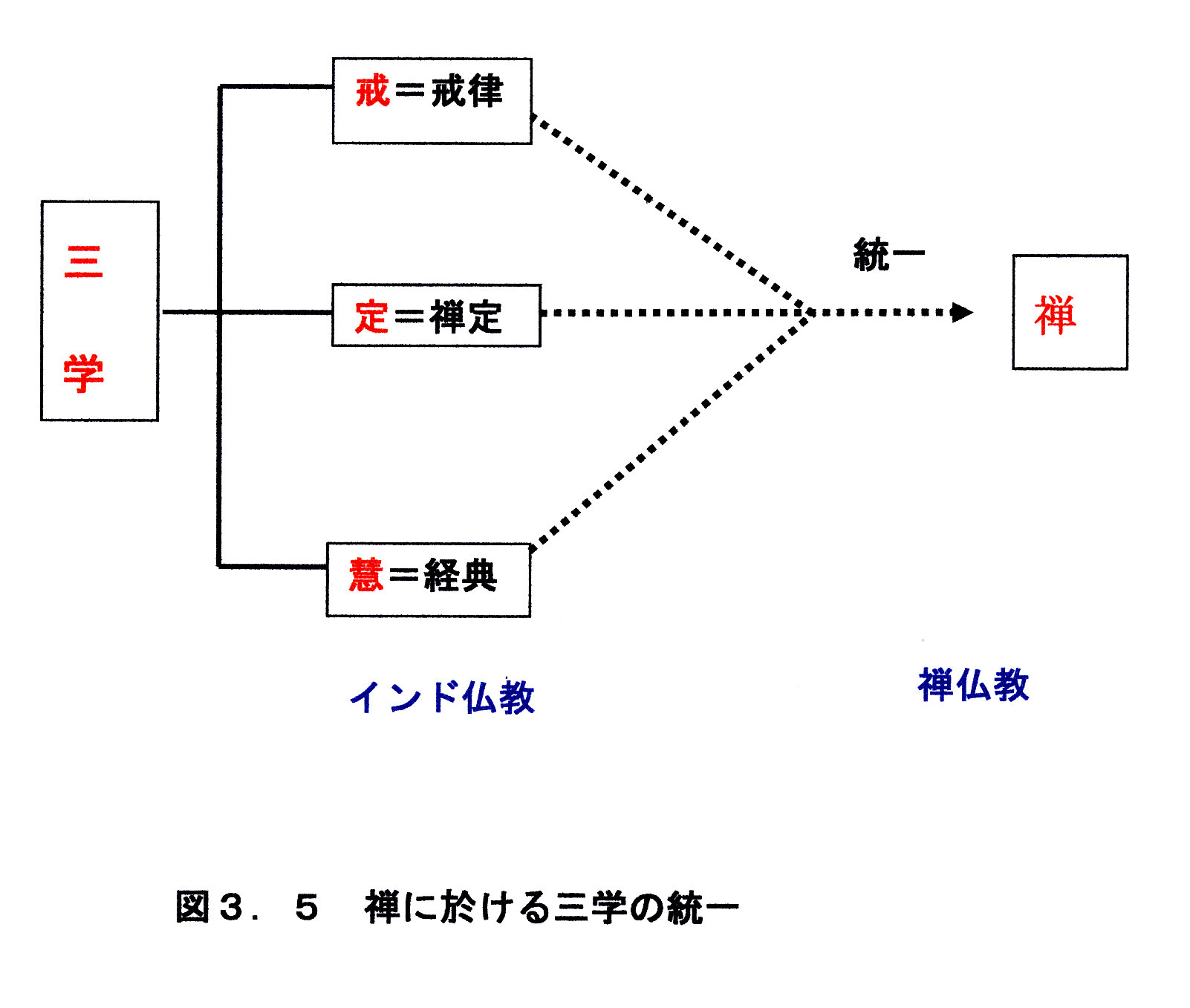

「六祖壇経」には「戒定慧三学」について弟子志誠との問答が説かれている。

ここで戒定慧の戒とは戒律、定は禅定、慧は智慧のことである。

<戒定慧>の三学は古くからの仏教の伝統教学である。

慧能は言う、

「神秀は戒、定、慧と三つを区別して三学を説いている。

彼の<戒定慧>の思想は大乗の思想である。

これに対し自分が説く<戒定慧>の思想は最上乗の思想である。

一切の法は皆自性より起こる用(働き)である。自性を悟るならば<戒定慧>を立てる必要はない。」

自性を悟った慧能の立場から見るとことさら伝統教学である<戒定慧>の三学の上に

自分の法門を基礎付ける必要はないと考えていたようである。

慧能は「六祖壇経」で「定慧一体」の思想を説いている。

定慧一体の思想は大珠慧海の「頓悟要門」にも書かれている。

神会語録にも同じことが言われているとのこと。

慧能、大珠慧海、荷沢神会の三人は共通した考えに立っていることが分かる。

大珠慧海は「頓悟要門」において定慧の本体は心であり、定慧はその用(働き)であるとしている。

同様に戒も心の用として戒定慧の三つは一体であるとする。

ここで戒定慧の三学は「体用論」によって一体化されるのである。

大珠慧海が言う定慧の本体としての心を脳と見なし、

戒慧はその用(働き)であると考えれば分かり易い。

このようにしてインド仏教からの伝統思想であった三学の思想は

禅の中に統一され消え去ってしまう。

中国人の単純化好みの思想が見える。

禅による三学の統一を次の図3.5に示す。

三学は仏教に共通する基本的修道論になっている。

もし、三学が統一されれば仏教の諸宗派も統一することができるかも知れない。

その観点に立てば、三学の統一は禅による仏教の統一の可能性を示すものであり、

極めて重要と言えるだろう。

中国の思想史の観点から多くの禅思想は体用(たいゆう)思想で比較的簡単に説明できる。

中国仏教において魏晋南北朝時代(184〜589)には諸学派の異説が乱れ、

論争が止めどもなく続いた。

湯用トウ(とうようとう)氏によれば彼等の論争の中心は「体用(たいゆう)」の問題だとされる

(湯用トウ著「漢魏両晋南北朝仏教史」)。

ここで体(たい)とは本体、用(ゆう)は働きや作用を意味している。

玄学(老荘思想)と仏教は無を尊び有を賤しむ立場に立った。

彼等は無を本とし、有を末とした。「体用」とは本末を意味している。

老荘思想では「無」は万物を生み出す第一原因とされる。

中国に仏教が受容される時「空」は老荘思想の「無」に対応するものとして理解された。

湯用トウ(とうようとう)氏によれば、

中国仏教において空思想の権威とされる僧肇(そうじょう、384〜414)の思想は

「体即用」の思想とみなすことができると言う。

「体即用」とは本体とその用(働き)は不即不離の関係にあることを言う。

中唐時代に活躍した華厳と禅の学者圭峰宗密(けいほうしゅうみつ、780〜841)は

南宗禅を荷沢神会の荷沢宗(かたくしゅう)と洪州宗(こうじゅうしゅう)

に分け、荷沢宗が正統で、洪州宗は異端だとした。

洪州宗は馬祖道一を中心とする禅を言う。

慧能の孫弟子に当たる馬祖道一(ばそどういつ、709〜788)の禅は

弟子の百丈懐海→黄檗希運→臨済義玄と受け継がれて行く。

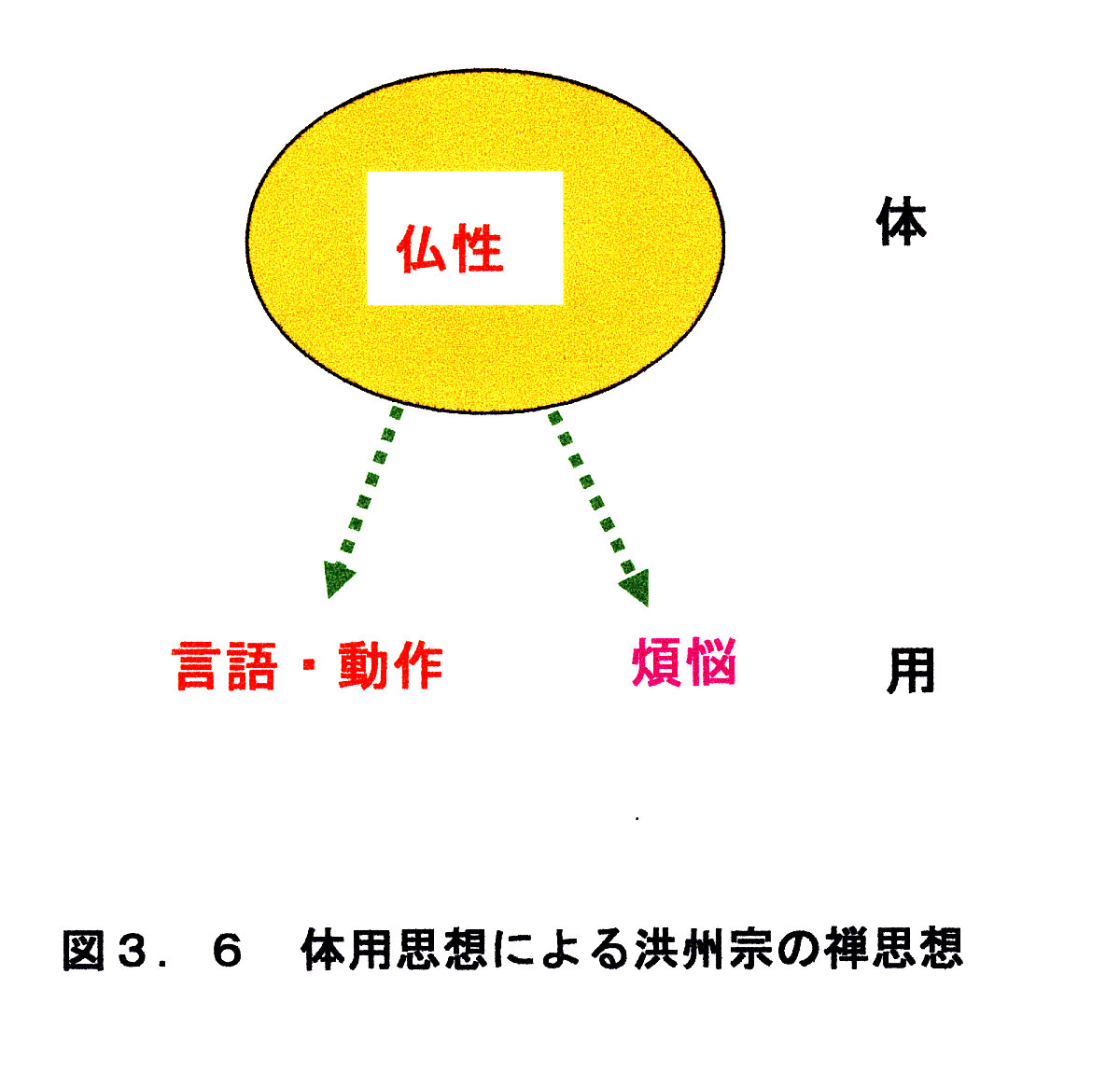

馬祖道一の洪州宗では一切の言語・動作すべてが仏性の全体作用であると考える。

さらに貧瞋痴や悪業などの煩悩も仏性の働きにほかならぬので、

そのままの相が悟りとなり、天然自然にして任運自在、

修すべき道もなく、断ずべき煩悩もないのが解脱であると説く。

これも仏性を体とする体用思想である。

洪州宗の禅思想を体用思想で説明すると図3.6のようになる。

図3.6に示すように、洪州宗では体としての仏性の作用で一切の言語・動作が生じる。

さらに貧瞋痴や悪業などの煩悩も体としての仏性の働きと考える。

中国的な楽天思想と言えるだろう。

しかし、仏性=健康な脳だと考えれば洪州宗の禅思想は

現代の脳科学と合致する優れた思想と言える。

実際この禅思想が臨済禅の主流となるので極めて重要である。

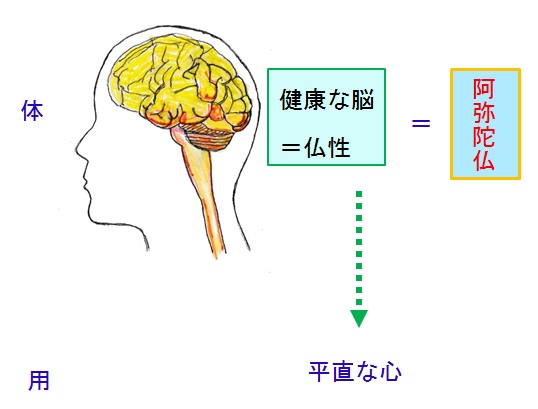

「六祖檀経」には「己身の弥陀(こしんのみだ)」の思想が既に出ている。

慧能は自性を悟ればこの身体は浄土であると言う。

彼は「観無量寿経」を引用して、心に不善の思いがなければ西方極楽浄土は遠くないと言う。

逆に心に不善の思いを抱けば念仏しても西方極楽浄土は遠く往生するのは難しいと説くのである。

彼は「念念見性して常に平直であれば忽ち阿弥陀仏を観るだろう。

自性を悟れば成仏する。自己は即ち阿弥陀仏と同じであるという自覚が生じる」と言う。

これが「己身の弥陀」の思想である。「己身の弥陀」の思想は体用思想によって簡単に説明できる。

体(本体)を阿弥陀仏(=弥陀)と考え自己の心をその用(働き)だとすれば

用としての心と本体の阿弥陀仏は本質的に同じで、<即心即弥陀>となる。

次の図3.6.0に体用思想によって説明した<即心即阿弥陀仏>の考え方を示す。

図3.6.0 体用思想による<即心即阿弥陀仏>

ここで心とは自己の心であるから<己身の弥陀>と同じである。

また、阿弥陀仏は仏であるから<即心即仏>の考え方と同じでになる。

「無門関」30則には「即心即仏」という公案がある

通常、阿弥陀信仰において、阿弥陀三尊像が用いられる。

阿弥陀如来を中尊とし、その左右に左脇侍の観音菩薩と、

右脇侍の勢至菩薩を配する三尊形式である。

次の図3.6−1は典型的な阿弥陀三尊像である。

図3.6−1 典型的な阿弥陀三尊像

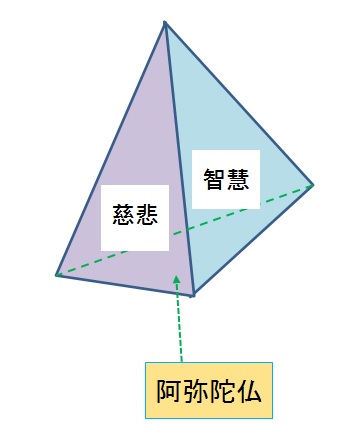

阿弥陀三尊の脇侍である観世音菩薩は阿弥陀如来の「慈悲」をあらわす化身とされ、

勢至菩薩は「智慧」をあらわす化身とされる。

従って、阿弥陀仏の本質は「慈悲」と「智慧」を持つ仏と言えるだろう。

阿弥陀仏の本質は次の図3.6−2で表すことができる。

図3.6−2 阿弥陀仏の本質を表す画像

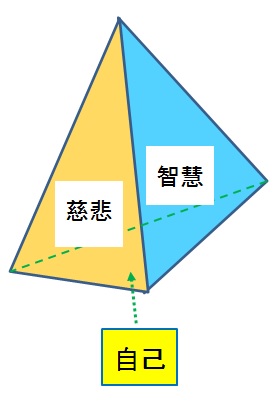

自己が、修行の結果、観音菩薩の「慈悲」と勢至菩薩の「智慧」を具えた阿弥陀仏と

等しい境地に至った場合には、

阿弥陀仏を自己で置き換えた図3.6−3で表すことができるだろう。

図3.6−3 「己身の弥陀」の思想

もし、参禅修行によって、自己が「慈悲」と「智慧」を具えたと自覚できるならば

その人は「慈悲」(観音菩薩)と「智慧」」(勢至菩薩)

を具えた阿弥陀仏と等しい存在と言えるだろう。

それは上の図3.6−3で象徴的に表現できるだろう。

それが<己身の弥陀>の思想と言えるのではないだろうか。

<己身の弥陀>の思想は日本では鈴木正三、白隠禅師、盤珪禅師が説いた。

その淵源は六祖慧能に遡ると言えるだろう。

<己身の弥陀>を禅によって実現できれば現世で成仏する(阿弥陀仏になる)

ので念仏する必要はない。

ブッダが説いた<自帰依>は阿弥陀仏(=自己)に帰依することと本質的に同じでことになる。

そうすれば浄土教は禅に吸収できる。

慧能は禅によって浄土教も統一できると考えていたのかも知れない。

この考え方は諸仏、諸菩薩を神格として信仰する他の仏教諸宗派に当てはめることができる。

例えば、<己身の薬師>、<己身の不動>、<己身の観音>のようにである。

これが達成されれば諸仏信仰の仏教諸宗派は最終的に禅によって統一されるのではないだろうか。

その時、「禅定修行」と<自帰依>を中心に置いたゴータマ・ブッダの原始仏教が

新しい形で現代に甦ることになると思われる。

慧能は「六祖壇経」に於いて「正見」を重視し次ぎのように言う、

「ただ自心に於いて常に正見を起こせば、煩悩塵労常に染むること能わず、

即ち、是れ見性す。よく執心を除けば通達無碍なり。」

この言葉より慧能は正見による見性と無執着を重視していることが分かる。

注目されるのは「六祖壇経」には原始仏教で説かれた<自帰依>の思想が出ていることである。

慧能の<自帰依>の思想は<自性の三宝>の思想から出てくる。

普通仏教で三宝と言えば仏教の基本であり、<仏、法、僧>の三つを指す。

しかし、慧能が説く三宝は<自性の三宝>であり、これと違うのである。

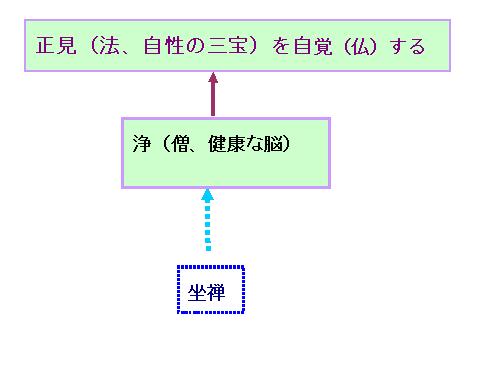

慧能は「仏とは覚であり、法とは正であり、僧とは浄である」と言う。

従って、三宝帰依とは自心の覚(仏)と正(法)と浄(僧)に帰依することだとするのである。

この考えから<自性の三宝>に帰依するとは次のようになる。

帰依仏とは「自心覚に帰依して邪迷を生じず、小欲知足の生活をして財色を離れる」ことである。

帰依法とは「自心正に帰依して念ゝ邪見が無い。

邪見が無ければ人は思い上がりの心や、貪愛執着の心が無くなる。」と言う。

帰依僧とは「自心浄に帰依して一切の塵労、愛欲の境界に染著しない」ことである。

「このように自己の心が具備する自性の三宝(自心覚、自心正、自心浄)に目覚め帰依(信頼)することが自帰依である。

しかし、凡夫はこれが分からず三宝を外に求める。

しかし、慧能は「仏はどこにいるだろうか?

仏を見ることができないならどうして帰依することができようか。

他仏ではなく本来仏である自己の仏(健康な脳機能)に帰依せよ」

と言う。

慧能は「各須らく自心の三宝に帰依すべし。

自仏に帰せずんば所依の処なけん。

内外心性を調え、外他人を敬する、是れ自帰依なり。」と言う。

これより慧能の言う自帰依とは

「坐禅によって健康で無執着な心(健康な脳=自己仏)を開発し、

正法(本来仏である自心の三宝)を正見し目覚める。

同時に他人も仏だと考えて尊敬の心をもって付き合う」

ことではないだろうか。

図3.7に慧能の自帰依の思想を示す。

図3.7に示すように、慧能は自性の三宝、

即ち、自仏(自性が具備している仏)を正見によって自覚し帰依せよと説くのである。

この考え方は独創的で分かり易い。

ブッダの<自帰依>の精神に近いと言えよう。

慧能は大乗禅を説いてはいるがブッダの説いた原始仏教に先祖帰りしたところがある。

「六祖壇経」には「一体三身の自性仏」の思想が説かれている。

六祖慧能は自心の三宝だけでなく自己に具わる三身仏(法身仏、報身仏、化身仏)を見てそれに帰依することを説いている。

慧能は「清浄なる法身仏、円満なる報身仏、千百億化身仏は自性の中に具備されている。

ことさら外に三身仏を求める必要はない。」

と言う。

我々の自性中には次のような三身仏の能力が内在していると主張する。

1)法身仏:

世人の性は本来清浄で万法は自性より生まれる。

これを清浄法身仏と言う。

2)化身仏:

もし何も思わなければ我々の心は空である。

しかし、一念思量すれば変化する。悪事を思量すれば地獄になり、善事を思量すれば天国になる。このように自性の変化は甚だしい。

これを自性の化身仏と言う。

3)報身仏:

一燈が闇を照らして明るくするように、一智が愚かさを無くす。

自性は分別に染まない般若智を具えている。

修行によって般若智を現せば全ての悪は消滅する。これを自性の報身仏と言う。

我々の自性中にはこのような三身仏(法身仏、報身仏、化身仏)の能力が一体となって内在している。

これを「一体三身の自性仏」と言う。

馬祖の法嗣大珠慧海は法身について

「 識性から万法が生じる。この性質を法性と言う。

またこれを法身と言う」と述べている。

識性とは知性のことと考えられるので、

脳機能のうち特に万法を考えて生む脳(大脳前頭葉)の知的機能を指していることが分かる。

三身仏(法身仏、報身仏、化身仏)とは我々の脳の働きを三身仏に喩えているのである。

慧能は「自性中に具備する「一体三身の自性仏」

を見て自心自性に帰依するのが<自帰依>である。」

と言う。

ただし、忘れてはならないのはこのような素晴らしい脳機能を生む脳は単なる脳ではなく

禅修行によって清浄健康になった脳であるとうことである。

修行も何もしない凡俗人の煩悩まみれの脳について述べているのではないことに注意すべきである。

ここで言っている恵能の思想は自性三宝を通した<自帰依>の思想と同じである。

自性三宝の<仏、法、僧>の三つを

三身仏(法身仏、報身仏、化身仏)で置き換えた考え方である。

自性三宝よりこちらの方が分かりやすい。

慧能の「一体三身の自性仏」と一体三宝(自性三宝)の思想は

我々の脳に潜在する能力の素晴らしさを讃美する「人間讃美」の思想である。

これが「自己を信じ、自己に帰依せよ。」と言う根拠になっている。

ブッダが説いた<自帰依>の思想を進化させ禅的に分かり易く説いていると言えるだろう。

慧能の「一体三身の自性仏」の思想は臨済録にも説かれている。

「臨済録」において臨済(?〜867)は次ぎのように言う、

「君たちの心に具わった清浄光が君たち自身の法身仏である。

君たちの心に具わった思慮分別を超えた光が君たち自身の報身仏である。

君たちの心に具わった差別の世界を超えた光が君たち自身の化身仏である。

この三身仏は私の前で説法を聞いている君たちそのものである。」

臨済の説く「一体三身の自性仏」と慧能のそれを比較すると次の表3.2のようになる。

| 三身仏 | 慧能が説く三身仏 | 臨済が説く三身仏 |

| 法身仏 | 清浄な自性 | 清浄なる智慧 |

| 報身仏 | 般若智 | 無分別智 |

| 化身仏 | 変化する心 | 無差別智 |

この表を見れば分かるように化身仏に対する考えが少し違うが

法身仏と報身仏の対する考え方は全く同じといって良い。

臨済は慧能から六代目に当たるが慧能が説いた「一体三身の自性仏」

の思想を継承したと考えても良いだろう。

「一体三身の自性仏」と一体三宝(自性三宝)の思想は禅宗の

「衆生本来仏なり」の基本的主張である。

これは我々の脳に潜在する能力の素晴らしさを讃美する

「人間讃美」の思想と言えるのではないだろうか。

臨済義玄は臨済録において

「今、仏道を学ぼうとしている人達は自らを信じなければならない。」

「今仏法を修行するものは何よりも先ず正しい見地をつかむことが肝要である。

もし正しい見地をつかんだならば生死につけこまれることなく、

死ぬも生きるも自在である。」

と「正見」の重要性を説いている。

臨済義玄が「自らを信じよ。」と説く<自帰依>の思想は

「正見」を重視するものであり、ブッダの八正道と<法帰依>の精神に共通するものがある。

臨済以前にも、馬祖の法嗣大珠慧海はその著書「頓悟要門」において

「みずから済度せよ、仏に頼るな」と次のように言う。

「衆生は自分で自分を救うことができるが、仏は衆生を救うことはできない。

努めよ、努めよ、自ら実践すべきである。仏の力などに頼ってはならない。」

維摩経には

「夫れ法を求める者は、仏に著して求めず、法に著して求めず、衆生に著して求めず。」

とある。

大珠慧海はこの経文を引用して「仏に頼らず自ら救え。」と言っている。

大乗仏教の経典である「維摩経」を引用しながら、

ゴータマ・ブッダの説く<自帰依>の思想に回帰しているところが注目される。

このようにブッダの<自帰依>の思想は六祖慧能 →大珠慧海 →臨済義玄

と禅宗の主流に流れているのである。

六祖慧能に始まる南宗禅は大乗仏教に属するとされる。

しかし、ゴータマ・ブッダの<自帰依>という仏教の本流に回帰している

と言っても過言ではないだろう。

大珠慧海の言葉「努めよ! 仏に頼らず自ら仏になって自己を救え!」は

仏教の核心ともいえる力強い考え方である。

中国人禅師達の主体的態度がこのブッダへの回帰を可能にしたのではないだろうか?

慧能の高弟南嶽懐譲には

「説似一物即不中(せつじいちもつそくふちゅう)」

という有名な言葉がある。

これは懐譲と慧能の問答に由来する言葉である。

「六祖檀経」には懐譲と慧能の次ぎのような問答が出ている。

慧能「どこからきたのか?」

懐譲「嵩山から来ました。」

慧能「こうして来るものは何だ?何者がこのように来たのか?」

と南嶽懐譲に聞いた。

この慧能の問いはあなたの本来の自己とは何かということを聞いている。

しかし、懐譲はこの問いに答えることができなかった。

その後懐譲は8年の修行によって慧能の問いの意味がやっと分かった。

そこで慧能に再び会いに行った。

懐譲「私は以前和尚(慧能)の問いに答えることができませんでしたが、

その後の修行で悟るところがありました。」

慧能「何が分かったというのだ?」

懐譲「説似一物即不中(説似すれども一物として中(あた)らず。何かと言えばもう的を外れている)」

慧能「それには修行による証明が必要なのか?」

懐譲「修行による証明が必要ないとはいいません。

しかし、心が汚染されていてはこのように答えることはできません。」

慧能「ただこの不汚染の境地は諸仏が護念する所である。

お前はこの不汚染の境地に居る。私もそれと同じだ」

と懐譲の境地を認めた。

懐譲はこの慧能の言葉を聞いて豁然と契会した。

懐譲はその後慧能の下で15年間修行し、大悟した。

懐譲は修行が終わった後慧能の下を辞して南嶽山に入り禅宗を大いに盛んにした。

懐譲の<説似一物即不中>の言葉は有名である。

坐禅修業で南嶽懐譲が見たものは下層無意識脳を中心とする脳だと考えることができる。

<説似一物即不中>とは自性について言った言葉である。

<説似一物即不中>や自性は下層脳を中心とする脳をさしていると考えれば、

慧能が言う見性とは坐禅修行によって活性化された下層脳を中心とする脳

を直覚することだと言えるのではないだろうか。

馬祖道一(709〜788)は南嶽懐譲の弟子で、中国禅の黄金期を代表する禅者の1人である。

門下は800余人、嗣法者は88人とも139人とも言われ、多彩で個性的な禅者を輩出した。

彼は現在日本や韓国に伝わる中国禅の実質的な創始者と言える。

馬祖道一の禅風は<作用即性> 、<日用即妙用>、

<即心即仏(そくしんそくぶつ)>、<平常心是道>などの名文句に表現される。

<作用即性>とは本性とその用(機能、働き)は同じであるという意味である。

<日用即妙用>とは日常生活の中に仏法の妙用がそのまま現れていることを言う。

馬祖の弟子である在家の居士 ?ホウ蘊(?〜815)は

「神通ならびに妙用、すべて水をにない柴を運ぶ。」と歌っている。

その意味は「水をくんで運んだり、柴を刈って運ぶ運水搬柴)(うんすいはんさい)

という平凡な日常生活の中に仏法の神通と妙なる働きが現れている。」ということである。

道元は「正法眼蔵第35−神通」でホウ居士の「神通ならびに妙用、すべて水をにない柴を運ぶ。」

の例と共に、

雲巌曇晟(うんがんどんじょう、782〜841)と雲巌の弟子洞山良价(807〜869)の

次ぎのような禅問答を神通妙用の例として挙げている。

雲巌が聞いた、

「良价よ、お前さんの神通妙用はどのようなものだい?」

この問いを聞いて、洞山は手を胸の前に組んで、雲巌の前に近づいて立った。

再び雲巌は聞いた、

「神通妙用とはどのようなものだい?」

これを聞いて、洞山は挨拶して出て行った。

洞山は普段の挨拶の中に神通妙用のハタラキを示したのである。

これも立派な神通妙用の例と言えるだろう。

景徳伝燈録卷六には馬祖、一日衆に謂って曰く、

「汝等諸人、各々自心これ仏なることを信ぜよ。この心即これ仏心なり。」とある。

これより<即心即仏>とは

心=仏=仏心

であることを言っている。

坐禅修行によって煩悩を離れた心こそが仏だと言っている。

この心は我々普通人の欲と煩悩にまみれた心を指しているのではない。

我々普通人は超越者としての仏を考え仏像などを礼拝する。

馬祖はそのような信仰対象の仏ではなく、

坐禅修行によって浄化された心(健康な脳)こそ仏であると言っているのである。

馬祖の言う<即心即仏>は

という等式によって示すことができるだろう。

景徳伝燈録のこの話の続き話が馬祖語録にある。

ある僧が更に馬祖に尋ねた、

「和尚は何故に即心即仏と説く?」

馬祖曰く、「小児の泣くのを止めんがためなり。」

僧曰く、「泣き止むときは如何?」

馬祖曰く、「非心非仏。」

馬祖の<即心即仏>の教えで開悟した馬祖の弟子大梅法常禅師(752〜839)は

開悟の後天台山の大梅山の庵に居して山を出ることなく修行を重ねていた。

ある僧が大梅法常禅師に「この頃馬祖は<非心非仏>と言っているそうだ。」と告げた。

大梅法常禅師は「馬祖は<非心非仏>でよいのだ。私はただ<即心即仏>だ。」と答えた。

馬祖はこの話を聞いて

「梅子熟せり。」

と言って大梅法常を褒めたと伝えられる。

<非心非仏>はよく心でもなく仏でもないと説明される。

三祖僧サンの「信心銘」に「一心不生なれば万法咎無し。

咎なければ法無く、生ぜざれば心にあらず」という言葉がある。

(「信心銘」を参照 )

これは一心不生の本体こそが本来の面目(真の自己)であることを述べた箇所である。

一心不生の本体は、科学的見地から言えば、

下層脳(脳幹+大脳辺縁系)を中心とする脳だと言っても良いだろう。

何故なら下層脳は無念無想の無意識脳であるから心(=意識)が生じることがない。

まさに一心不生であるからである。

意識が生じることがなければ心ではない。

このようなものは心でもない、また仏と呼ぶこともできない。

何とも表現し難い不立文字の世界だ。

南嶽懐譲の「説似一物即不中(せつじいちもつそくふちゅう)」という言葉に近いものがある。

馬祖はこのような本体を<非心非仏>という言葉で表現したのではないだろうか。

<即心即仏>は<即心是仏(そくしんぜぶつ)>とも言われるが両者は同じことである。

源律師という者が馬祖に尋ねた、

「和尚は道を修行するのにてだてを用いますか?」

馬祖「てだてを用いるよ。」

源律師「どういうてだてを用いるのですか?」

馬祖「腹が減ったら飯を食い、疲れたら眠る。」

この問答は「悟ったからと言って聖人として急に特別な生活になるのではない。

仏教を生活に生かして平常心で無事(平和)な生活を送ることが仏道にもかなうのだ」

と言っていると思われる。

以上のことから分かるように馬祖の禅は単純で分かり易い。

中国人の心情に訴える革新的・画期的な禅であった。

馬祖道一は中国禅の黄金期を出現させた。

彼の門下は多く多彩で個性的な禅者を輩出し<洪州宗>の教祖となった人物である。

六祖慧能に始まる南宗禅の完成者である。

馬祖道一こそ中国禅の実質的な確立者と言えるだろう。

馬祖の禅思想が分かり坐禅を実践すれば、

禅問答や公案は80〜90%は分かると言っても良いくらいだ。

馬祖の禅思想は体用(たいゆう)思想によって簡単に理解できる。

「体即用」の体用思想を応用すれば馬祖の禅思想は次のようになる。

本体を性と考えれば「体即用」は「性即用」と同じである。

「性即用」の順序を逆にすれば「用即性」になる。

ここで用は作用のことだから「用即性」は「作用即性」と同じである。

馬祖の基本思想である<作用即性>は体用思想と同じであることが分かる。

<作用即性>において心を作用、仏(仏性)を性と置くと「心即仏」、

即ち<即心即仏>となる。

<即心即仏>とは用としての心は本体である仏(仏性)の働きであると考えていることが分かる。

仏道を本体と考え平常心を用と考えれば<平常心是道>となる。

仏性や仏道を本体としその働き(妙用)が日常動作(日用)

に現れているのだと考えれば<日用即妙用>の言葉になる。

馬祖禅の名句と「体即用」の思想との関係を次の表3.3と3.4に示す。

| 本体 | 用 | 馬祖禅の名句 |

| 性 | 作用 | <作用即性> |

| 仏 | 心 | <即心即仏>or <非心非仏> |

| 道 | 平常心 | <平常心是道> |

| 本体 | 心 | 仏 | 用=用 |

| 用 | 日用 | 妙用 | <日用即妙用> |

これらの名句のうち、<日用即妙用> の名句だけが表3.3と少し違った関係にある。

表3.4に<日用即妙用> と体用思想の関係を示す。

表3.4に示すように本体である心の作用である日用と、

仏の作用である妙用を即で等置したのが<日用即妙用>の名句である。

日用の本体は心で、妙用の本体は仏であるから本体は異なる。

しかし、本体の心と仏は<即心即仏>で心=仏とされているので

<日用即妙用> がスムーズに導かれる。

表3.3と3.4 に示すように、

馬祖禅の思想は魏晋南北朝時代の中国仏教の「体即用」の思想と深い関係にあることが分かる。

興味深いことに北宗禅の神秀による「大乗無生方便門」にも

体即用と言って体用論が説かれている。

このように馬祖は当時中国人になじみ深い体用論を使って、

禅の教えを分かり易く説いたと見られる。

もう一つ気付くことは「道はあらゆるところに現れ存在する」という老荘思想の影響である。

本体である仏の作用が平凡な日常(日用)生活にまで現れているという考え方は

「道はあらゆるところに現れ存在する」という老荘思想が影響を与えているように思われる。

インド起源の仏教は中国でしばしば排斥(廃仏事件)された。

仏教を中国に根付き同化させるためこのような思想表現を用いたものと考えられる。

このため馬祖禅は中国人に理解され受け入れられたと考えることができるだろう。

わが国の天台本覚思想に「煩悩即菩提」の思想がある。

この思想も体用の思想によって解釈することができる。

体=菩提、用=煩悩とすれば煩悩即菩提は「体即用」の思想になる。

日用=煩悩、妙用=菩提と考えれば馬祖禅の<日用即妙用>と同じの思想になる。

或いはこれは<作用即性>の考え方によっても説明できる。

我々の煩悩の中にも菩提心が反映され現われていることを言っているとも解釈できる。

六祖慧能も六祖壇経の中で「煩悩即ち是れ菩提、無二無別なり。」と言っている。

しかし、これは我々の煩悩をそのまま肯定し菩提心に等しいと言っているのではない。

そう解釈すると堕落しかないだろう。

仏教は修行によって我々の煩悩の心を菩提心にまで高め、浄化向上させることを目指している。

維摩経に「衆生病むが故に我れ病む」と言う有名な言葉がある。

これは菩薩(維摩)の慈悲心を表わしているとされるが、

「煩悩即ち是れ菩提、無二無別なり。」とはこれと同じ意味ではないだろうか。

馬祖道一の法嗣大珠慧海は「頓悟要門」の著者である。

「頓悟要門」には初期の禅思想が分かり易く説かれている。

大珠慧海は「頓悟要門」において無心と解脱について次ぎのように説く、

「諸君はただ、あらゆる場合に無心で、諸行もなく、

また行が無いことも無かったならば受記を得られるであろう。

あらゆる場合に無心であるとは憎愛心の無いことだ。

憎愛が無いと言うのは良いことを見ても愛着の心を起こさないのを愛心が無いと言う。

悪いことを見ても憎む心を起こさないのを憎心が無いと言う。

愛着が無ければそれを外物に侵されない心と言う。

それが色性空にほかならない。

色性空とはすべての因縁が全部絶えてしまうことである。

すべての因縁が全部絶えてしまえば自然に解脱する。

諸君はこれを入念に観察すべきである。

もしはっきりと分からない時は、早く質問しなければならぬ。

空しく時間を過ごしてはいけない。

努力せよ。努力せよ。このことをしっかりと心得るべきである。」

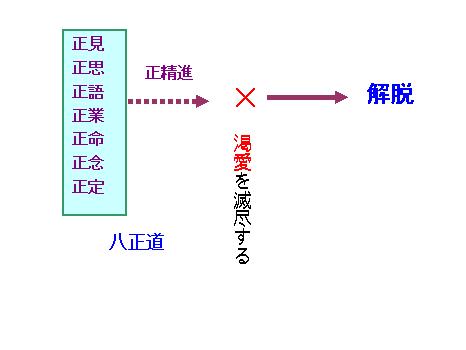

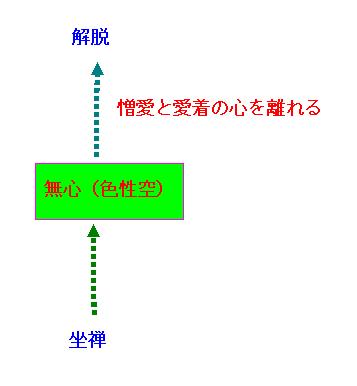

ゴータマ・ブッダの教える解脱への道を図3.8に、大珠慧海が説く「色性空を経た解脱」を図3.9に示す。

大珠慧海は無心とは憎愛心の無いことだと新しい考え方を付け加えている。

彼の無心という言葉には中国思想(道教)の影響があるといえるだろう。

図3.8と図3.9を比較すれば分かるようにゴータマ・ブッダの場合、

八正道の実践によって渇愛を滅ぼし解脱へ至る。

これに対し、大珠慧海の解脱論では憎愛心を無くし、無心を経て解脱する。

大珠慧海が説く無心とは憎愛心の無いことだとする。

我々が理解している無心の意味と違うことが注目される。

一方、ブッダの教え(原始仏教)では八正道を実践し、渇愛を滅尽することで解脱できるとする。

中国禅の三祖僧サンはその著書「信心銘」において

「至道無難唯嫌揀択(至道は難きこと無し、唯だ揀択を嫌う)」と言っている。

(「信心銘」を参照 )

大珠慧海、三祖僧サン、ゴータマ・ブッダ3名の教えは驚くほど似ている。

受記:将来悟って仏になるという予言。

色性空:すべての因縁が全部絶えてしまうことである。大珠慧海による造語だろうか?

「頓悟要門」に於いて、大珠慧海は大乗と最上乗とは何か?という質問に対し、

「大乗とは求道者(菩薩)の道である。」と言っている。

大乗仏教は別名菩薩乗とも言うからこれは正しい。

しかし、慧海が「最上乗とは仏乗(仏の道)である。」

と言っていることが注目される。

最上乗は南宗禅を指すので、「南宗禅とは仏乗(仏への道)である。」

と言っていることになる。

最上乗(南宗禅)について「大乗仏教の教理に立って観察することをしない。

もはや修行する必要の無い湛然常寂の境地に至って不増不減ならば最上乗即ちこれ仏乗なり。」

と言っている。

日本では普通禅宗は大乗仏教の1宗派だと考えられている。

しかし、大珠慧海は大乗仏教を乗り越えた仏乗(仏になる仏教)だと考えていたことが分かる。

これは注目される考え方である。

大乗仏教では修行してもせいぜい菩薩になるくらいが関の山である。

菩薩は仏への道のほんの第一歩に過ぎない。

菩薩が仏になるには無限の時間をかけて六波羅蜜を実践することが必要であると考えられている。

大乗仏教では仏はあくまでも遥か彼方にあり、信仰の対象として礼拝する存在である。

しかし、禅宗では「湛然常寂の境地に至って不増不減の心を開発し自ら仏になる。」

ことを目的としていることが分かる。

我が国の日蓮上人(1222〜1282)は「念仏無間・禅天魔・真言亡国・律国賊」

という四箇格言で禅宗を天魔だとして批判した。

日本に受容された大乗仏教においても仏は信仰の対象として礼拝の対象である。

その中で頓悟成仏を説く禅宗は天魔の教えだと考えられたのではないだろうか?

日蓮は死後皇室から「日蓮大菩薩」の諡号を追贈された。

しかし、日蓮上人は「大菩薩」と呼ばれることはあっても日蓮仏や如来と呼ばれることはない。

禅と大乗仏教(菩薩乗)のギャップは極めて大きいと言えるのではないだろうか?

はっきり言われることはないが禅宗は「成仏(仏になる))」という点で大乗仏教を乗り越えているのだ。

唐代の圭峯宗密(780〜841)は著書「禅源諸詮集都序」で禅を次の五つに分類している。

1. 外道禅、2.凡夫禅、3.小乗禅、4.大乗禅、5.如来清浄禅(最上乗禅)

の5つである。

外道禅とは天に上ることを願う外道の禅である。

インドのヨーガの禅がこれに当たる。

凡夫禅とは凡夫が因果を信じて天に上ることを願う禅である。

小乗禅とは自分だけの悟りを目的とした小乗仏教徒の禅である。

大乗禅とは我法二空(主体と客体の両者が空であること)を悟る禅である。

最上乗禅とは「自心が本来清浄で煩悩がなく、無漏智を自ずから具足している。

畢竟この心は仏と異なることがないと頓悟すること」である。

最上乗禅とは菩提達磨承伝の禅のことである。

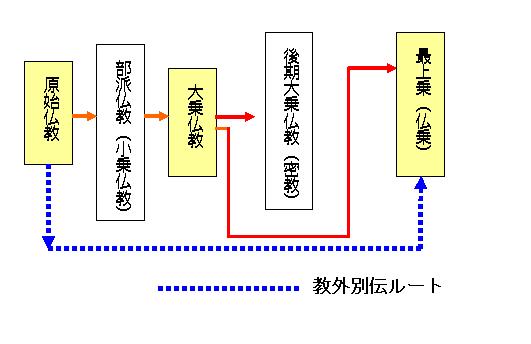

図3.10に仏教の歴史的発展の経緯を簡単に示す。

最上乗(南宗禅)は大乗仏教(特に如来蔵思想)の影響を受けていることは確かである。

しかし、その二つは明らかに異なる。

大乗仏教は菩薩乗とも言うように、求道者(菩薩)の道である。

しかし、大乗仏教では菩薩を経て悟りを開き仏陀になるには

無限時間の求道と輪廻転生が必要とされる。

いわゆる「三劫成仏(さんごうじょうぶつ)」説である。

このため成仏は事実上不可能である。

実際、大乗仏教では菩薩を経て悟りを開き仏陀になったと言う話は聞かないのである。

これに対し、最上乗(南宗禅)は仏乗(仏への道)である。

頓悟した祖師や禅師は大勢いる。

大乗仏教のように開悟に無限時間は必要ではない。

正師につき坐禅修行すれば頓悟成仏できるからである。

最上乗(南宗禅)では頓悟した後、

もはや修行する必要の無い湛然常寂・不増不減の境地に至った人は仏と見なしている。

仏へのハードルを低くしているとも言える。

信仰の対象として神格化された大乗仏教の仏と違い、

最上乗(南宗禅)では仏位は身近にあるのである。

最上乗(南宗禅)では大乗仏教のように仏を外に求め、超越者としての仏を信仰しない。

不思議なことに、日本の禅宗寺院でも諸仏崇拝を説く寺院が存在することは確かである。

そのような寺院においては仏像を祀り、礼拝する。

念仏をしながら悟りを目指す念仏禅の宗派も存在する。

それらは大乗仏教の寺院(浄土系や密教系)とあまり変わらない。

それらの寺院では最上乗禅(南宗禅)の真意が忘れ去られているのではないだろうか?

六祖慧能に始まる最上乗禅(南宗禅)は<自帰依>の道を行く点

ゴータマ・ブッダの原始仏教に近い。

仏を外に求め、崇拝信仰する大乗仏教から、

自己究明 → 頓悟 →<自帰依>の道へ戻ったと言えるだろう。

この観点に立つと、最上乗(南宗禅)はゴータマ・ブッダの原始仏教に回帰した

と言えるのではないだろうか。

ブッダは「三劫成仏」説などは説いていないからである。

禅定を重視した点でも最上乗(南宗禅)と原始仏教は地下水脈で通じている。

図3.10に示したように、最上乗(仏乗)への歴史的発展は

インド起源の大乗仏教が異質な中国思想圏に入り、

その文化的衝突による刺激と練磨を経て起きたと考えられる。

我が国に密教をもたらした真言宗の開祖空海は「即身成仏儀」を著し、<即身成仏>を唱えた。

しかし、空海は即身成仏していないので彼の即身成仏法は未完成と考えることができる。

(「空海と真言密教」を参照 )

一方、六祖慧能に始まる最上乗禅(南宗禅)においては、頓悟成仏した人は多い。

空海の即身成仏法は六祖慧能に始まる最上乗禅(南宗禅)

において完成したと考えることができる。

このような観点に立つと、頓悟成仏を説く南宗禅は仏教における宗教革命(筆者の説)

と言えるのではないだろうか。

黄檗希運は百丈懐海の弟子で臨済義玄の師匠である。師承の系譜は

六祖慧能 →南嶽懐譲(677〜744)→馬祖道一(709〜788)→百丈懐海(720〜814)

→黄檗希運(?〜856?)→臨済義玄(?〜867)となる。

「伝心法要」は黄檗希運の弟子裴休の著書である。

裴休は湖南の観察使で唐王朝の宰相を勤めた唐代最高のインテリと言える。

「伝心法要」には黄檗希運の説法と禅思想が分かり易く述べられている。

黄檗希運は「伝心法要」で次ぎのように説く、

「この心という本来の仏には、なに一つ実体はなく、からりと透明で静まり返って、

不思議な平和な中に安らいでいる。そこを自ら深く洞見すれば、

ありとあらゆる徳を欠けることなく具えた仏である。

たとい数え切れない永劫の時を重ねた精神修行をして、諸々の段階を踏み超えた後、

最後の一念の閃きで到達した悟りは己が本来仏であることを証明するのみである。

その上に更に付け加えるものは何一つない。

この悟境に達してから今まで経てきた長い間の修行を振り返って見れば、

全て夢の中の迷妄の行為に過ぎない。

それ故如来は『私は、この上ない正しい悟りにおいて実は何も得たものはないのだ。

もし何か得たものがあったとしたら、あの燃燈仏は、

わたしが未来に仏になることを予言しはしなかっただろう」と言い、

また「この理法は平等で、高下の差別はない。

だからこそ菩提―最高の正しい悟り−と言うのだ。』と説かれたのだ。

ほかならぬこの本源清浄の心こそは、生きとし生けるものや、

諸仏、山河大地、形あるもの形無きものの一切とともに

十方世界遍くすべて平等であって、彼我の差別の相はない。

平等であり差別はないのだ。

この本源清浄の心は自ら円明にして、遍く照らしているのだけれども、

世の人はこのことが分からない。

ただ見聞覚知するものを心だと思って、見聞覚知に覆われている。

そのため精明(脳)の本体を見ない。

ただ直下に無心となれば本体は自ら現われる。

それはあたかも太陽が空に昇って遍く十方を照らし無碍自在であるようなものである。

ただ己の見聞覚知を軸として営為行動する修行者にとって、

その拠り所である見聞覚知を取り払われてしまうと思念の路が絶たれて悟入の手段がなくなる。

ほかならぬその見聞覚知の場において己の本源の心を覚知しなければならない。

本源の心は見聞覚知そのものではないがそれを離れてあるのではない。

見聞覚知と不即不離(つかず離れず)、

居座らず執着しないならば縦横自在になりどこにも道が顕現する。

世人は諸仏は皆心法を世に伝えたと聞くと、心に何か別に立証し、

把握すべき法があるかのように思い違いをする。

そのため心でもって法を探し求め、心即ち法、法即ち是れ心であることが分からない。

心でもってさらに法を求めてはならない。

そんなことをしていては、いつまで経ってもそれは見つからないだろう。

今即時に無心になることだ。するとこのままが本来の法である。

しかるに、世の修行者達は己の本心を見失い、それが仏であることを悟らず、

己の外に仏を求めて修行に励む。

一段一段と目標を目指し求道の旅を続けるが、

そんなことでは永久に道を達成することはできない。

それよりも今即時に無心になることだ。

そうすれば一切の法は本有るもの無く、また得るもの無く、

依拠したり住する所も無く、主体や客体も無いことが分かる。

その時妄念を動かさなければ菩提を証明することができるのだ。

道を証する時には、ただおのれの本心が仏であることを証するだけだ。

それ以外の修行は歴劫に及び積んでも虚妄である。

たとえ悟ったとしても何も得るものはない。

経典の中で仏は「最高の悟りを得たと言っても実は何も得ていないのだ。」と説かれている。

「それは己に元々具わる本心仏(本来心=本来仏)を証見したに過ぎないからである。

真実にして空虚でない教えがこそが第一義諦(最高第一の真理)である。」

「この本源清浄の心は自ら円明にして、遍く照らしているけれど、

世の人はこのことが分からない。

ただ見聞覚知するものを心だと思って、見聞覚知に覆われている。」

という説明は注目される。

黄檗希運の言う本源清浄の心は見聞覚知する普通の心(=大脳新皮質の知性の働きからなる心)

ではないことを意味している。

また「本源清浄の心は見聞覚知そのものではないがそれを離れてあるのではない。

見聞覚知と不即不離(つかず離れず)であるが、見聞覚知に覆われている。」

という説明から分別智や知性に覆われているがそれと不即不離であると言っている。

分別智や知性を否定していないが、

無心を強調していることから知性(大脳前頭葉からなる理性や知性)中心の心ではない。

これより、大脳新皮質(理知脳)に覆われ、

内部に存在する下層無意識脳(=脳幹+大脳辺縁系)優勢の心であることが分かる。

「仏は外に向かって求めるのでなく各自に具わる本心(無心)を求め、

本心(無心)が仏であることを証明せよ。」

と言う黄檗の言葉もこの考えを支持している。

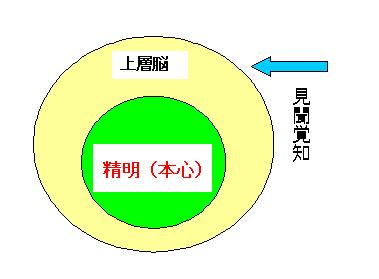

上述の説法において黄檗は精明という言葉を用いている。

精明という言葉は心の本体を指す言葉で楞厳経の経文

「同じく是れ一精明、分かれて六和合と為る。」

から来ている。

六和合とは六識(眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識)の本体を表わすので一精明は脳を指す言葉だと言える。

見聞覚知に覆われている下層脳をさし、下層脳が精明(脳)の本体だと考えていたことが分かる。

その精明の本体に悟入する経路(ルート)として見聞覚知の上層脳を見ていた。

黄檗は本心と見聞覚知の上層脳は不即不離の関係にあると考えていたことが分かる。

黄檗希運の悟りのモデルを図3.11に示す。

この図を見ても分かるように、黄檗の悟りに対する考え方は脳の二層モデルで簡単に説明できる。

坐禅によって無心の本体である下層脳(脳幹+大脳辺縁系)が活性化され健康になる。

この時見聞覚知(運動、視覚、聴覚、意識)の情報と刺激が上層脳(大脳新皮質)から入り、本体である精明を自然に覚知できる。

黄檗が言う精明とは現代の科学的知見を使うと坐禅によって活性化され健康になった下層脳(脳幹+大脳辺縁系)を中心とする脳だ

と考えることができるだろう。

黄檗はそれを「本源清浄の心」と直観的・文学的に表現したのだ。

古代世界(唐代)に生きた黄檗には脳科学はなく、文学的に表現するしか手段がなかったためである。

従って、黄檗希運が考えていた悟りは、

「坐禅によって活性化された無心の本体である健康な下層脳(本源清浄の心)

に見聞覚知(視覚、聴覚、意識など)の情報や刺激が上層脳から入った時、

本体である脳をハッと覚知する体験である」

と言えるのではないだろうか。

黄檗希運が考えていた悟りとはこのように解釈できるのではないだろうか。

黄檗希運は「伝心法要」で次ぎのように説く、

「修行者よ、疑うことなかれ。四大が集まって身体ができている。

その四大には我(アートマン)はない。また身体には主体はない。

このことよりこの身には我(アートマン)はなく、主体はない。

五蘊が心である。五蘊には我も主体もない。

故にこの心には我(アートマン)はなく、主体はないことが分かる。

六根、六塵、六境(=十八界)が和合し生滅するのも同様である。

このように十八界(=六根+六塵+六境)は既に空であるから一切が皆空である。

ただ、本心のみがあって無限定の清浄さを保っている。」

黄檗希運のこの説法の最初の書き出しは維摩経からの引用であるが、

原始仏教の「無我相経」などに説く五蘊無我の考え方と殆ど同じである。

「維摩経」には「四大合する故に仮に名付けて身とす。四大主無く、身また我無し

(四大無主、身亦無我無)。」とある。

これは「五蘊無我」の的確な表現となっている。

ここで五蘊とは色(色・形あるもの、肉体)、受(感受作用)、

想(表象作用)、行(形成作用)、識(識別作用)の五つを指している。

五蘊は自己の心身であり原始仏教以来の仏教の基本的概念である。

黄檗は「五蘊から成る我々の心身には我(アートマン、霊魂的な不生不滅の主体)

というような霊的主体はないという「無我」思想の基本を説いた上で、

自己の中心とする十八界(=六識+六根+六境)は空(実体が無い条件的存在)である。

その中において、本心のみが無限定の清浄さを保っている(蕩然として清浄なり)。」

と言っていることが分かる。

黄檗はさらに説く、

「声聞という修行者は仏の説法を聞くことで悟るので声聞と呼ぶ。

声聞は永劫の修行を経て悟りを開いても声聞仏になるだけである(三劫成仏説)。

これに対し、本来己の心が仏にほかならぬことを単刀直入に自覚し、

一法も得るものは無く、一行も修行すべきものはないという

境地に至るのが無上道であり、

その境地に至った者が真如仏である(頓悟成仏説)。

修行者が戒めなければならないのは「成ずべき仏や得るべき法、修すべき行がある」

という思いである。

この思いがある限り道から離れてしまう。

念念無相、念念無為であるのが仏である。

修行者がもし仏になりたいと欲するならば、一切の仏法を総て学ぶ必要はない。

ただ無求無執着を学びさえすれば良いのだ。

求めることが無ければ心は生起しない。

また執着することが無いならば心は消滅することも無い。

これが<不生不滅>ということであり、仏にほかならない。」

ここで黄檗が言う「修行者がもし仏になりたいと欲するならば、

一切の仏法を総て学ぶ必要はない。

ただ無求無執着を学びさえすれば良い。

求めることが無ければ心は生起しない。

また執着することが無いならば心(無心)は消滅することも無い。」

と言う言葉は原始仏教の精神に非常に近い。

ただ中国的な<無心>と言う概念が加わっているのが異なる。

「執着することが無いならば心(無心)は消滅することも無い。

これが<不生不滅>であり、仏にほかならない。」と言う考え方は非常に興味深い。

我々が死んだ場合脳の活動は停止し無意識になる。

その観点から無心は死後も連続的に持続する。

その意味で脳死があって脳が活動を停止しても、無意識である無心は<不生不滅>であると言えるだろう。

死―無意識―脳死―脳幹―下層脳(生命・情動脳)の繋がりを考えれば、死と生命は脳幹を通して繋がっていると言える。

本来生命と死は対立断絶する関係ではなく無を通して繋がっていると言えるのではないだろうか。

「無心」は無に価値を認める点で老荘的と言えるかも知れない。

黄檗の言葉「八万四千という法門は八万四千の煩悩に対する方便に過ぎない。

もともと法というものは一切ない。その法に対する幻想から離れることこそ

法である。それ(離れること)を知っている者が仏である。

一切の煩悩から離脱しさえすれば得べき法など一つもないのだ。」

は彼の「無心観」を述べているように思われる。

第2章の図2.8に十八界(=六識+六根+六境)を説明した。

(第2章の図2.8を参照 )

黄檗は本心と十八界は別物と考えていたようである。

六根は主として大脳新皮質の機能である。

大新皮質の前頭葉で心が生まれると考えている。

黄檗希運が言う本心とはこれと違い十八界の中心に無求無執着の無心を

中心とする心を考え、これが仏だと考えてしていたようだ。

「無限定の清浄さを保っている」とは

とは坐禅修行によって健康になった下層脳中心の脳を言っていると考えられよう。

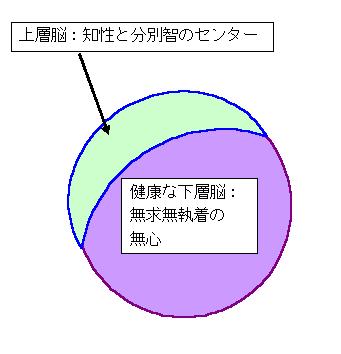

そう考えると黄檗が考える仏とは

「脳の内部にある脳幹・大脳辺縁系を中心とした生命情動脳(下層無意識脳=無心のセンター)

が健康である状態」を指しているように思える。

図3.12に示したように、下層脳が坐禅修行によって健康になり、

無求無執着の無心を達成した人を仏だと考えていたと考えられる。

トップページへ

第3章 禅の思想:その2 へ

ページの先頭へ戻る