�u����ցF���̂Q�v�ł͐����b�M�A��g���Ɂu����ցv���傽��e�L�X�g�ɂ���

�����I�Ȋw�I���ꂩ��u����ցv�̂Q�T���`�S�W������Ղ�����������B

��g����ւ��D�P�O�U�`�P�O�W

�{���F

�R(���傤����)�a���A���ɖ���(�݂낭)�̏��ɉ�(��)���āA��O���Ɉ������B

�ꑸ�җL��A����(�тႭ��)���ĉ]���A�u������O���̐��@�ɓ������v�B

�R�T���N(��)���āA���Ƃ��ĉ]���A�u���d��(�܂�����)�̖@�͎l��𗣂�S��𗣂�S���₷�B

����(�������傤)�A�����v�B

�]���F

��(����)����(��)���A������@���邩�A���@�����邩�B�����J���Α��������A

�����������r���B�J������������A�\������B

��F

�����V�A�����ɖ�������B

�s��(�˂�����)�s���A��O���@�s(����)�R���B

���F

�R(���傤����)�a���F�R�d��i���傤�����Ⴍ�j�i�W�O�V�`�W�W�R�j�B

�C�R��S�i�V�V�P�`�W�W�R�j�̖@�k�ŃC�@�i�����傤���イ�j�̑c�B

�@�n�F�Z�c�d�\����ԉ������n�c����@���S����C���C�R��S���R�d��

���ӁF����}�C�g���[���̉��ʁB���ӕ�F�̂��ƁB

�\�Z�����疜�N��Ɋ����V(�Ƃ��Ă�)���炱�̐��ɉ������ďO�����~�ς���Ƃ�����F�B

���Ɓi�тႭ���j����F���ӂ����N���邽�ߒƂ�ł��炷�B

���d���i�܂�����j�̖@�F���d��(�܂�����)�Ƃ͞���}�n�[���[�i�̉��ʂŁA�傫�ȏ�蕨�̂��ƂŁA

�@���ƈӖĂ���B���d��(�܂�����)�̖@�Ƃ͑��̖@�Ƃ����Ӗ��B

�l��𗣂�S���₷�F������_�����Ă���B�l��ƕS��ɂ��Ă͌�q����B

�s���i�˂������j�F���̉��Ɏ��t���ꂽ�悤�ɉ������Ȃ��ƁB

�\������F�\�����痢�B�\�����痢����������Ă��邱�ƁB

�s(����)�R���F�x���B

�{���F

�R(���傤����)�a���́A���̒��Ŋ����V(�Ƃ��Ă�)�ɏ���

����(�݂낭)��F�̏��ɍs���āA��O���ɒ������B

����ƈ�l�̍��m���o�Ă��āA�Ƃ�ł��炵�āA

�u�F����A�����͑�O�������@���܂����v�ƌ������B

��������R�͋N(��)���オ���ĉ��d�ɍs���A�Ƃ�ł��ĉ]�����A

�u���̕��@�͎l��A�S��Ȃǂ�����_�����Ă��܂��B�悭�����Ȃ����v�B

�]���F

���āA�R�a���͈�̐��@�����̂��A���@���Ȃ������̂��B

�����J���ΊԈႢ�ɂȂ邵�A

�ق��Ă���ΐ��@�ɂȂ�Ȃ��B������Ƃ����Č����J���������Ƃ������Ƃł��A

���@�������Ȃ���������Ă��܂��B

��F

�����V�̖��邢���ɁA�������Ė��̒��ŕ��@��������B

�R�a���̂���Ȗ�����͐r�����������̂��B

����ȉ������b���x����Ă͂��߂���B

�{���ɉ����ċR�́u���d��(�܂�����)�̖@�͎l��𗣂�S��𗣂�S���₷�v

�ƌ����Ă���B

���̌��Ă𗝉����邽�߂ɂ́A���̎l���S��A�S��Ƃ͉����̒m�����K�v�ł���B

�ȉ��ɂ���ɂ��ĉ�����悤�B

�P�`�Q���I�C���h�����̊w�҂��i�[�K���W���i�i�����j������B

�ނ͑�敧������̗��_�̊m�����ŁA���@�̑c�Ƃ��Ă�Ă����w�҂ł���

( ��ɂ��Ắu���ϕ����v���Q�� )�B

���l��_�����̓i�[�K���W���i�i�����j���n�n�����_���Ƃ���Ă���B

�i�[�K���W���i�̎l��_���͑T�╧���̘_���Ƃ��Ă��悭�����B

�i�[�K���W���i���l��_���Ƃ͂����鑶�݂������̎l�l���ɕ��ނ���B

�P�F�L�i���݁j�B

�Q�F���i�݁j�B

�R�F�L�i���݁j�ł���ƂƂ��ɖ��i�݁j�ł���B

�S�F�L�i���݁j�ł����i�݁j�ł��Ȃ��B

�̎l�ł���B

���̓��R�́u�L�i���݁j�ł����薳�i�݁j�ł�����v�͑o��(�����₭)�ƌĂ�A

�S�͑o��(������)�ƌĂ��B

�R�̑o��(�����₭)�̘_���̓A���X�g�e���X�̘_���w�ɂ͂Ȃ��B

�A���X�g�e���X�̘_���w�ɂ́u�L�i���݁j�ł��邩���i�݁j�ł��邩�ł��̒��Ԃ͂Ȃ��v

�Ƃ����r����������B

�R�̘_���͂����r�����ɔ�����_���ł���B

�܂��A���X�g�e���X�̘_���w�ł́u�L�i���݁j�ł��邩���i�݁j�̂ǂ��炩���咣����i�������j�B

�������A�S�́u�L�i���݁j�ł����i�݁j�ł��Ȃ��v���咣���Ă���̂ł����������ɔ�����B

�A���X�g�e���X�̘_���w�͉��Ă̘_���w�̊�b�ɂȂ��Ă���B

���̊ϓ_����i�[�K���W���i���l��_���͉��Ă̘_���w�ƈقȂ�_�����܂�ł���B

����ւQ�T���ɂłė���l��Ƃ͂��̘_�����w���Ă���B

�S�����l�����玟���̂悤�ɂ��ē������_���ł���B

�l��͕v�X�Ɏl����܂ނ̂ŏ\�Z��ɂȂ�B

���̏\�Z��͉ߋ��A���݁A�����̎O���ɂ킽��ƍl����ƁA�P�U���R���S�W�ɂȂ�B

����𖢋N�o�����N�����Ă��Ȃ��ꍇ�p�ƁA�ߋN�i���łɋN�������ꍇ�j�ɕ������

�X�U�i�S�W���Q�j��ɂȂ�B����Ɍ��X�̎l���������ƕS��ɂȂ�B

���̕S���ے肵�����̂��S��ł���B

�l��ƕS�傪��敧���̂��ׂĂ̘_���ƂȂ�B

������A�u���d��(�܂�����)�̖@�͎l��𗣂�S��𗣂�S���₷�v

�Ƃ����R�̌��t��

�u���̕��@�͈�̘_�����Ă����v�ƌ����Ă��邱�Ƃ�������B

�o��(�����₭)�Ƒo��(������)�̘_���͓��{�����̗����ɂ��������Ȃ��B

�ȉ��ɂ��̗�����悤�B

���m�̘_���ł͐_�ƕ��͑S���ʂł���B

���������{�ɓ����ė������r���h�̕������͐푈�܂ł��āA�����h�̑h�䎁�Ƒ������B

����͌�X�܂Ŋ���I�Ȃ�������c�����ƍl������B

�������A���Ƌ��ɓ��{�ł͐_���K���̍l�������W��

�C���h����n�����������Ɠ��{�ŗL�̓y���@���ł���_�������ǂ���������悤�ɂȂ����B

���̂悤�Ȑ_�������_���K���͐��m�ł͍l�����Ȃ��B

���[���b�p�ł̓Q���}���l�̌ŗL�@���̓L���X�g���ɂ���Ĕr�˂��ꖕ�E���ꂽ�B

�C�X�����Љ�ł��y���̖����@���͖��E����Ă���B

�A�t�J�j�X�^���̃o�[�~�����̋���Ε��͐��E���̔��̐��ɂ��S��炸

�Q�O�O�P�N�R�� ���j�j�ꂽ�̂����̗�ƌ�����B

�C�X�������͋������q���֎~�ے肷��B

�����𐒔q���镧���̓C�X���������猩��������q�̎��ł���B

�o�[�~�����̋���Ε���������1�ɉ߂��Ȃ�����j�ꂽ�ƍl������B

�@

�} ���S�ɔ��j�E�j�ꂽ�o�[�~�����̍����R�W���̑�Ε�

�@�Ƃ��낪���{�ł͖�������܂ŕ����Ɛ_�������ǂ��������ė����B

�u�_������v��_���K���́u�o���̘_���v�ōl���邱�Ƃ��ł���B

�����u�o���̘_���v�ł́A�u�_�ł����蕧�ł������B�v

���邢�́u���ł�����_�ł������B�v�ƍl����B

��敧�����������{�ɂ͂��́u�o���̘_���v������B

�]���ē��{�ł͌����͐_�O�ł��āA�����͕����ł��邱�Ƃ͉���s�v�c�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B

�ޗǂ̋������ł͎��̑m���B�����N�P���Q���ɏt����ЂɎQ�w����B

�m���B�͏t����Ћ{�i��_���̕��X�ƈꏏ�ɎQ�w���Г��ɂ����ĕ����o�T��njo����̂ł���B

�i�����i�����@�j�̖�O���i�Q���̒��j�ɂ͔��R�_�Ђ�����B

���N�t�O���̔ފ݉���ɂ́A���̔N�ɏ�R�����i�����̉_�������R�_�Ёi����j�ɎQ�w����B

�����Ė𗾘V�t�̓��t�̂��Ɛ_�O�njo������B

���̂悤�Ȑ_�O�njo�͉��Ă̐l�ɂ͊�قŗ����ł��Ȃ����Ƃ����m��Ȃ��B

�L���X�g����ŃR�[������ǂނ悤�Ȃ��Ƃł��邩��ł���B

�������A���{�ł͐_�O�njo�͉���s�v�c�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B

���{�Œ����������_���K���̓`���͂P�W�U�W�N�i�������N�j�������{�̐_�������߂ɂ���ċ֎~���ꂽ�B

�p���ʎ߂Ȃ����_�������߂͈��̕����j��ł���A

�Ǝ��̓`���Ƒ����̕��������������͎̂c�O�Ȃ��Ƃł���B

�������͌��݂ł�����������Ȗ��ł���B

�C�X���G���́u�p���X�`�i�͉�X�C�X���G���̂��̂ł����v�Ǝ咣����B

�p���X�`�i�l�́u�p���X�`�i�͉�X�p���X�`�i�l�̂��̂ł����v�Ǝ咣����B

�����Ă��ꂼ�ꂪ���̍����̐��������咣����B

�������A�����̂Ԃ��荇���Ƙ_���ł͉�������Ȃ��Ƃ���ɔߌ�������B

����ɑo���̘_����K�p����Ƃǂ����낤���H

�o���̘_���ł́u�p���X�`�i�̓C�X���G���̂��̂ł���Ɠ����Ƀp���X�`�i�̂��̂ł����B�v�ƂȂ�B

����͐��m�̓_���ł͗�������Ȃ��_���ł���B

�������A���̘_��������邱�Ƃ��ł���p���X�`�i���͉������邾�낤�B

�u�p���X�`�i�̓C�X���G���̂��̂ł���Ɠ����Ƀp���X�`�i�̂��̂ł����B�v

���̘_��������A���ǂ����������A�������p����Ηǂ��B

���̂悤�ɗ�������Αo���̘_���́u�����E�����v�̘_���ƂȂ邾�낤�B

���_���l�����Q�̖��Ƃ��Đ��E�����܂���Ă�����

�p���X�`�i�l���Z�ݒ����ė���Ԃ��Ă���Ă����ƍl����A

�p���X�`�i�n�����ꏏ�ɋ����J�������ǂ����������A�������p����������Ηǂ�

�Ǝv���̂͑o���̘_���Ɋ��ꂽ�y�ϓI�ȓ��{�l������ł��낤���B

�~�h�����V

�ŋߘb��ɂȂ��Ă���~�h�����V���o��(�����₭)�̘_���Ő����ł��邾�낤�B

�~�h�����V�͉h�{�L�x�Ȃ��߁A�H�ƂƂȂ�B

�܂��W�F�b�b�g�G���W���̔R����,�q��R���Ƃ��Ȃ�̂Œ��ڂ���Ă���B

�~�h�����V�͖{�������ł��邪�A�̓��ɗt�Α̂������������s���A���ł�����B

�����A�����ł���ƂƂ��ɐA���ł�����B

����͑o���̘_���Ő����ł��邾�낤�B

��

������̗�͌��ł���B

���̓}�b�N�X�E�F���d���C���_�ł͓d���g�ł��邩��A�g�̐����������Ă���B

�������A�Q�O���I�����ɐ��������ʎq�͊w�ł́A���͗��q�̐����������q�ł���B

�������͔g�ł���ƂƂ��ɗ��q�Ƃ��Ă̐����������Ă���B

������o���̘_���Ő����ł��邾�낤�B

���̗�ł�������悤�ɁA�o���̘_���͗ʎq�͊w�̘_���Ƃ�������B

�ʎq�͊w�̘_���͗ʎq�R���s���[�^�̊�b�Ƃ�������_���ƂȂ��Ă���B

���̂��Ƃ��l����ƁA�T�̘_���Ƃ��ėp������l��_����

�ӊO�ɍŐV�Ȋw�̘_���Ƃ�������s�v�c�Ș_���ƌ����邾�낤�B

�P.���C�̓K���F

�u�M�����Ȃ��A�������Ȃ��v�Ƃ����\��������B�������M�����̓_���ł͓K����\�����邱�Ƃ͓���B

�߂����Ղ��K�x�ȉ��x��\�����鎞�ɂ͑o��̘_�����g����B

�Q.�����s�F

�_��������s���i�u�������s�������v�j�Ƃ������t������B

���ʂ̓_���ł͉ł��邩�s�ł��邩�ł���B

�����s���i�u�������s�������v�j�͂��̂ǂ���ł��Ȃ��ƌ����킯������o��̘_���Ƃ�����B

���̌��t�͓��ɗD��Ă���킯�ł��Ȃ������ɂЂǂ��킯�ł��Ȃ��A

�u�܂��܂��ł����v�Ƃ����ꍇ�ɂ悭�g����B

����͗ǂ�����͂��߂Ƃ͂����茈�߂��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł���B

�R.�e�a�̔�m�F

�e�a�i������A1173�|1262)�͏�y�^�@�̊J�c�Ƃ��Ēm����B

�͉��i�͂�˂�j�E�^��(���������)�E�P�M�Ƃ��̂��A��Â𐩂Ƃ���B

�@�R��l�̒�q��1�l�ł���B

���i2(1207)�N�A�������Ȃǂ̍��i�ɂ���āA�@�R��l�ȉ��̗��߂ɍۂ��A

�e�a���z�㍑�ɗ��߂ƂȂ��ė����ꂽ�B

���̊ԂɁu��m�v�̋�Ðe�a�Ə̂��A

�Ȃ̌b�M��(1183�|1268)�Ɛ��������ɂ��Ă���B

���̑m���ł��Ȃ��A���l�ł��Ȃ��i�m�ɔ��ɔj�Ƃ��������u��m���v�ł���B

�O���͓Ó��őm���̎p�����Ă��Ă����ʂ͋����ȑ��l�ł��邱�Ƃ�����

�u�Áv�̂����Ɂu���v�����āA��ÂƖ�������ƍl������B

�e�a�͉z�㗬�߂��_�@�Ƃ��āA��m���̗����\�������ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�]���̕����͍��ƕ����̐��x�̉��ɂ���A�m���ɂȂ�ɂ͍��Ƃ̏��F���K�v�ł������B

�����̑m���́A���͂ɂ���ĕی삳������ɒ����M���̂��߂ɋF��������A

�ʂ�^����ꂽ�肵�č��Ƃ̒�߂������ɑg�ݍ��܂�Ă����B

���������Ĕ�m�Ƃ́A���̂悤�ȑm���ł��Ȃ��A����Ƃđ��l�ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł����āA

�m���̂킭�g�݂𗣂ꂽ�V��������������Ă���B

���̂��Ƃ͕����k�Ƃ��Ă܂��������R�ȗ���ɂ��������Ƃ��Ӗ����A�e�a�͂��ꂱ���O���҂̎p�ł���Ǝ������ƍl������B

����ƂƂ�����m���́A�O���̋������o�ƒ��S�̕����ł��Ȃ��A

�܂������̌��͂̂��߂̕����ł��Ȃ��A���ׂĂ̐l�ɂЂƂ����J���ꂽ�����ł���A

�Ƃ����e�a�̐��_��\�킵�Ă���B

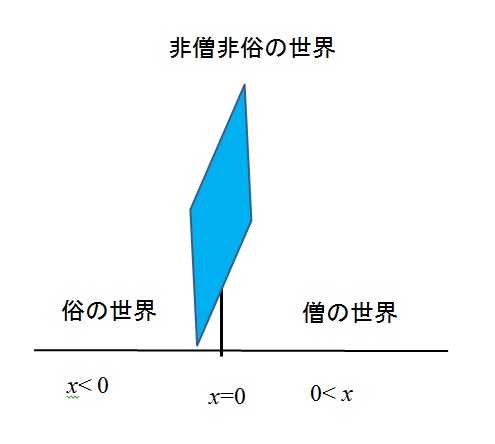

��m���̐��E�͎��̐}�ɂ���Đ����ł��邾�낤�B

�@

�} ��m�̐����}

�@�}�ɂ����āA����0��m�̐��E�A����0�̐��E�ƍl����B

��m�̐��E�͂���0�@�ł��Ȃ����A����0�ł��Ȃ��B�]���āA�����O�ɂȂ邵���Ȃ��B

������ł����O�͕��������Ȃ��B

�]���ē_�̐��E�ł��邘���ɐ����ȕʂ̐��E���l���邵���Ȃ��B

���̐��E�́@�����ɐ����ȐF�̐��E�ŕ\�����Ƃ��ł���Ǝv����B

�@���ʂ̘_���ł́A�m�łȂ���Α��ł���B�m�ł���Α��ł͂Ȃ��B

�����̘_���ł͔�m�̐��E�͒��r���[��

�����܂��Ș_���Ɋ�Â��Ă���ƍl�����邾�낤�B

��m�͎l��_���ł́u�o��̘_���v�ɊY������l�����ɂȂ邾�낤�B

�S. ���{�̞B���ȍٔ��F

���{�̍ٔ��́u�o���̌������A�܂��Ƃɂ����Ƃ��ł���v�ƌ�����

�B���ȍٔ����ǂ��ٔ����ƍl�����Ă���B

�u�O���ꗼ���v��u���ܗ����s�v�I�ȍق����������̂�����s�Ƃ����B

���Ă̍ٔ��ł́A���������邩�̂ǂ��炩�ŞB�������Ȃ��B

���{�̍ٔ����͍������͂����茈���悤�Ƃ��Ȃ��B

���فA�ɂݕ����A���������Ȃǂ̌��_�����{�l�̍D�݂ł���B

���̂悤�����{�l�̞B�����͎l��_���ƊW������̂����m��Ȃ��B

���̌��Ă���������ɂȂ��Ă���_�Ń��j�[�N�ł���B

�R�͖��̒��Ŗ��ӕ�F�̑O�Ő��@����B

�R�͑吨�̕�F�̑O�Łu��敧���̋��ɂ͈�̘_���ƕ\�����Ă����v

�Ɛ��@����B

����́u�T�͂�����_���Ǝv�z�����w�s�������̐��E�ł����x�ƌ����Ă���B

�T�̐��E�ł���]�F���͕��w�m���팾��n��_���ł͐����ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B

�T�̐��E�ł���]�F�����Ȋw�I����Ƙ_���Ő������邵���Ȃ��̂œ��R�ł��낤�B

�{���̃e�[�}�ł���T�Ɩ��ɂ��čl���悤�B

���͕��ʐ������Ɍ���B�����͑̂�]�̔�J���������邽�߂ɕK�v�s���ł���B

���͐����ł��郌�������iRapid Eye Movement Sleep,�ዅ�������Ă��鐇���j���ɗǂ�����悤�ł���B

���ڂ낰�ł͂��Ȃ��l�q���u���A���̔@���v�ƌ����B

���́A���킢���Ȃ��͂����肵�Ȃ��B

���̒��ł͂͂�����Ɛ[���������l���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�������A���͑T�̌��Ƌ��ʂ�����̂�����B

����͋��ɔ]�����ۂł���_�ł���B

�����ɂ��̌��Ă𗝉����錮������Ǝv����B

�ȏ�̉���ŁA�u���̕��@�͎l��A�S��Ȃǂ�����_�����Ă��܂��v

�Ƃ����R�̌��t�̈Ӗ��͕��������Ǝv���B

����ł͂��̑�25���̌��Ăł͉������������̂��낤���H

�M�҂́u�T�̍��{�����v�̑���ł��遃��p�������̓T�^�Ⴞ�ƍl���Ă���

�i�u�T�̍��{�����Ɖ��p�v�̑�����Q���j�B

�R�̐��@�͓���ɂ����@�ƌ��t�ɂ����@�̓�̐��@���琬��ƍl���邱�Ƃ��ł���B

1.���t�ɂ����@�F

�R�̌��t�ɂ����@�Ƃ́w���̕��@�͂�����_�����Ă��܂��x�ƌ������t�ɂ����@�ł���B

�Q.����ɂ����@

�R�̓���ɂ����@�Ƃ́w��l�̍��m���o�Ă��āA�Ƃ�ł��炵�ċR���ĂԂ�

�R�͋N(��)���オ���ĉ��d�ɍs���A�Ƃ�łA�x�ƌ�������ɂ���Đ��@���������Ƃł���B

�ʏ�̐��@�͌��t�ɂ����@�Ȃ̂Ŗ��Ȃ�������ɂ���Đ��@�Ƃ͉����Ӗ�����̂������������m��Ȃ��B

�ȉ��Ő�������悤�ɓ���ɂ����@���T�̐��E�ł͗��h�Ȑ��@�ƂȂ�̂ł���B

�R�̌��t�ɂ����@���u���̕��@�͂�����_�����Ă��܂��v�ƍl���邱�Ƃɂ͂Ȃɂ����Ȃ����낤�B

���̎��A�{���ň�ԏd�v�ȕ����͋R�̓���ɂ����@�ƌ��t�ɂ����@�̗������܂�

�R�͋N���オ���ĉ��d�ɍs���A�Ƃ�ł��ĉ]�����A�w���̕��@�͂�����_�����Ă��܂��B�悭�����Ȃ����x

�ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�R�̐��@��

���d�ɍs���A���@�Ƃ�łA���w���̕��@�͂�����_�����Ă��܂��B�悭�����Ȃ����x

�Ɖ]������ɂ����@�ƌ��t�ɂ����@���琬�藧���Ă���B

�����A���d�ɍs���A�@�Ƃ�łƂ����u����ɂ����@�v

��

���t�ɂ����@�w���̕��@�͂�����_�����Ă��܂��B�悭�����Ȃ����x

�Ɖ]��2�̐��@���琬��ƍl���邱�Ƃ��ł���B

����ɂ���āA�����̖{�̂Ƃ��Ă̕����i���]�j���n�^���L�i��p�j���F�Ɏ������̂ł���B

�]�i�����j�̓����i�s���A�łA�b���̂R�s�ׁj�ŋR�̐��@�͗��h�Ɋ������Ă���

�ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

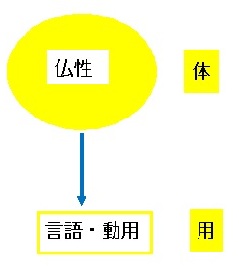

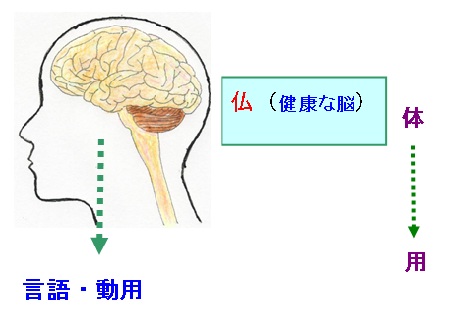

���炽�߂āA����p�������̌��������̐}�P�O�Ŏ����B

�@

�}�P�O�D����p�������̌����}

�@�����A�R�͉��d�ɍs���A�Ƃ�ł��āA

�u���̕��@�͂�����_�����Ă��܂��B�悭�����Ȃ����v

�Ɖ]�����ƂŁA����p�������̌����𗧔h�Ɏ������Ɖ��߂ł���B

�����Œ��ӂ��ׂ��́u���̕��@�͂�����_�����Ă��܂��v

�Ƃ����R�̌��t�ł���B

��̐}�P�O�ɂ����āA���������T�C�s�ɂ���Č��N�ɂȂ����]���ƍl����A

����p�������̌����͌���̔]�Ȋw�ɂ���Ė����ɐ����ł���B

�]���ċR���������u������_���v�Ƃ�

�Ȋw���������w����팾��̘_���ł����ƌ�����B

�����̓���͂܂��Ñ�ł���A����̐i�]�Ȋw�͂Ȃ���������ł���B

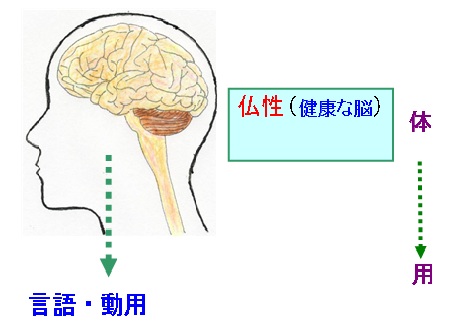

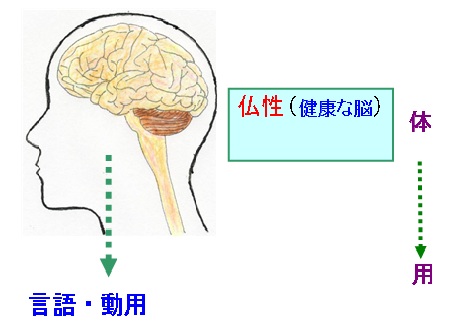

�}�P�P�ɐ}�P�O���X�ɕ�����Ղ��`�����������̂������B

�@

�}�P�P�D����p�������̐����}

�@�R�́u���@�̋��ɂ̂Ƃ���͕��w����팾��̂�����_�����Ă��܂��v

�ƌ����Ă���B

�R�������������̓���͖����Ñ�ł���B

����̂悤�Ȑi�]�Ȋw�͖��������̂ł������������Ȃ������̂ł���B

����́u�]���v�ɉ����āu�����J���ΊԈႢ�ɂȂ邵�A�ق��Ă���ΐ��@�ɂȂ�Ȃ��B

������Ƃ����Č����J���������Ƃ������Ƃł��A���@�������Ȃ���������Ă��܂��v

�ƌ����Ă���B

�����ŕ�����ɂ����̂́u�����J���������Ƃ������Ƃł��A���@�������Ȃ���������Ă��܂��v

�Ƃ������Łu�����J���������v�Ƃ������ł���B

���͊J�������邩�̂P�Łu�����J���������v�Ƃ������Ƃ͕s�\�ł���B

����͂��̂悤�ɕs�\�Ȃ��Ƃ������ĉ�X�����炩���Ă���̂ł���B

��g����ւ��D�P�O�X�`�P�P�P

�{���F

����(���傤��傤)��@��A��(����)�݂ɑm�A�֑O(��������)�ɏ�Q���B��A����Ȃ��ė����w���B

���ɓ�m�L��A�����������ė��������B��H���A�u�꓾�A�ꎸ�v�B

�]���F

��(����)����(��)���A����N�����A�N�����A�Ⴕ�җ�(�����)�Ɍ����Ĉ�NJ�(������������)��(��)�����A

�ւ�����(���傤��傤)���t�s�(�͂�����)�̏���m���B

�����̔@���Ȃ��嫑R(�@���@���@��)���A�Ɋ��ޓ�����(�Ƃ�����)�Ɍ����ď��ʂ��邱�Ƃ��B

��F

���N(����)����Ζ����Ƃ��đ��(��������)�ɓO���A���P��������@�ɍ�(����)�킸�B

��(����)�ł���(��)�������s(����)�ĕ���(�ق���)���āA�ȖȖ����A����ʂ������ɂ́B

���F

����(���傤��傤)��@��F�@�ᕶ�v�i�W�W�T�`�X�T�W�j�B����(���傤��傤)���v�Ƃ���m���哱�t�Ƃ������B

����̑T�ҁB�@��@�̎n�c�B�����j�`��(��������)�i�炩������A�W�U�V�`�X�Q�W�j�̖@�k�B

�@�n�F���R��Ӂ�����`���������t���������j�`�����@�ᕶ�v�@

�֑O�i��������j�F�ւ͒��H�̂��ƁB���H�O�B

��NJ�i������������j�F����Ƃ͕ʂ̐S��B��O�̊�B

�s荁i�͂����j�̏��F���s�������B�����Ƃ������B

���ʂ���F���k����B���c����B���k�ɂ����āA��������Ă��݂�����������悤�ɂ���B

�{���F

��������H�̑O�ɁA����(���傤��傤)�@�̑�@��a���̏��ɓ�l�̑m������ɗ����B

�a���͖ق��ė����w�������B

��m�͑����ė��̏��ɍs���ė��������グ���B

����ƁA�a���͌������A�u��l�͂���ł悢���A��l�͑ʖڂ��v�B

�]���F

�����A�N���悭�āA�N�͑ʖڂȂ̂��낤���B�������̏������������������Ă���A

����(���傤��傤)���t���ʖڂ��������������邾�낤�B

�������A�����ł����Ă��A�ǂ��炪�悭�āA�ǂ���͑ʖڂ��Ȃǂƍl�����肵����ʖڂ����B

��F

���������グ��Ζ��邢�������B����͑T�̌��̋��n�Ɏ��Ă���Ƃ��낪���邪�A

���̋��n�͂�����Ă���B

����Ȍ��̋��n�����������̂Ăāi���z���āj�A

����ʂ��Ȃ��قǐ^�̎��Ȃɖ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

������̒��H�O�ɓ�l�̑m���@��T�t�̂Ƃ���Ɏ���ɗ����B

���x���̎��A�����̗������ꂽ�܂܂Ŏ����͈Â������ƌ�����B

���̎��A�@��T�t�͖ق��ė����w�������B �@

��l�̑m�̓n�n�A����͗��������グ�Ȃ����ƌ������Ƃ��ȂƎ@�m���A���̏��ɍs���Ċ����グ���B

�l�Ԃ͋@�]�������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

��������Ɩ@��T�t�́u��l�͂���ł悢���A��l�͑ʖڂ��v�ƌ������B

���̌��Ă̓��e�͂��������ꂾ���ł���B

���̌��Ă͑T�C�s�̐S��������������グ��Ƃ������s�ׂ�ʂ��Ď����Ă���Ƃ���Ă���B

���_�͖@��T�t�͖ق��ė����w�������̂����āA��l�̑m�͗��̏��ɍs���Ċ����グ���B

�@��T�t���ق��ė����w���������A�n�n�A����͗��������グ�Ȃ����ƌ������Ƃ��ȂƎ@�m���A

���������グ���B

���̂悤�ɁA�l�Ԃ͋@�]�������@�q�ɍs�����Ȃ��Ƃ��߂��Ƌ����Ă���B

���_�͖@��T�t�͓�l�̑m�͗��̏��ɍs���Ċ����グ�����A

�@��T�t�́u��l�͂���ł悢���A��l�͑ʖڂ��v�ƌ������Ƃ���ł���B

�@��T�t�́u�`�͂���ł悢���A�a�͑ʖڂ��v�Ɠ�l�̑m�̖��O�������Ă͂��Ȃ�

�Ƃ���ɒ��ڂ��ׂ��ł���B

�m�̖��O������Ȃ���A��l�̑m�͎����͖J�߂�ꂽ�̂�����ꂽ�̂�������Ȃ��B

���M�̂Ȃ��҂͂܂������A���M�̂���҂͂܂����Ȃ��B

�����̂������ƂɊm�M�����҂͖J�߂��Ă������Ă��בR����Ƃ��ĉ��Ƃ��v��Ȃ����낤�B

�@��T�t�́u��l�͂���ł悢���A��l�͑ʖڂ��v�Ɩ��O������Ȃ����ƂŁA

��m�̐S���䂳�Ԃ��Ă���Ƃ��낪����B

��O�_�͖@��T�t�́u��l�͂���ł悢���A��l�͑ʖڂ��v

�Ƃ������t�ŗǂ������i�ʖڂ��j�������Ă���悤�Ɍ�����B

�������A�P������E����ʂ�����ɍS�邱�Ƃ�,�T�́u�����ʒq�v���猩��Ηǂ��Ȃ��B

�P������E����ʂ�����ɍS�邱�Ƃ̓X�g���X�ƔϔY�ނ���ł���B

�u�����ʒq�v�͂��̂悤�ȕ��ʒq����Ƃ���ɂ���B

����͕]���Łu�Ɋ��ޓ������Ɍ����ď��ʂ��邱�Ƃ��v�ƌ����Ă���B

����͑��E�v�A����E���������u�����ʒq�i���w�]���S�̖{���̎��ȁj�v

�ɖڊo�߂�悤�ɑ����Ă���̂ł���B

��ɂ����āu����s(����)�ĕ���(�ق���)���āA�ȖȖ����A����ʂ������ɂ́v

������������ɂ����B

����͗����グ��Α������B

�Q�T�C�s�ɂ���Ă��̑��ɂ��������̋��n�邱�Ƃ��ł���B

�������A����Ȍ��̋��n�����������Ă��܂��ׂ����B

����ɐi��Ŗ��E��̕����ʂ錄�Ԃ��Ȃ��قǂ҂�����Ɩ�������悤�ɁA

�^�̎����i���w�]���S�̖{���̎��ȁj�ɖ������āA�^�̎��Ȃɖڊo�߂邱�Ƃ��厖���ƌ����Ă���̂ł���B

���_�A�^�̎��ȁi���w�]���S�̖{���̎��ȁj�ɖ�������

�^�̎��Ȃɖڊo�߂�ɂ́A���T���ō��̎�i�ł������Ƃ͌����܂ł��Ȃ����낤�B

��g����ւ��D�P�P�Q�`�P�P�S

�{���F

���a���A���݂ɑm�₤�ĉ]���A�u��(����)���Đl�̗^(��)�߂ɐ��������̖@�L����H�v�B

��]���A�u�L���v�B

�m�]���A�u�@���Ȃ邩����l�̗^(��)�߂ɐ��������̖@�H�v�B

��]���A�u�s���S(�ӂ�����)�A�s����(�ӂ��Ԃ�)�A�s����(�ӂ�����)�A�v�B

�]���F

���A���̈����(������)���āA���ɓ�����Ǝ�(����)�𝅐s(������)���A�Y��(�낤�Ƃ�)���Ȃ��炴�邱�Ƃ��B

��F

���J�͌N����(����)���A�����^(�܂���)�Ɍ��L��B

�C�](����)����C�͕ς�����A�I(��)�ɌN���ׂɒʂ����B

���F

���a���F���i�Ȃ�ӂ���A�V�S�W�`�W�R�S�j�B����̑T�ҁB�n�c����i�V�O�X�`�V�W�W�j�̖@�k�B

�S����C�A�����q���ƂƂ��ɔn�c�剺�̎O��t�̈�l�B

�@�n�F�Z�c�d�\����ԉ������n�c����@����聨��B�]�V��

�l�̗^(��)�߂ɐ��������̖@�L���H�F�N�������Ȃ������@������܂����H

�s���S(�ӂ�����)�A�s����(�ӂ��Ԃ�)�A�s����(�ӂ�����)�F

�@���̌��t�́u�،��o�v�ɏo��u�w�S�A���A�O���x�̎O�ɍ��ʂȂ��v�ƌ����L���ȕ���ƊW���Ă���ƍl�����Ă���B

�u�s�����v�̕��͂��̂Ȃ��̏O���i������O���j���w���Ă���ƍl�����Ă���B

��X�̖{���Ƃ��Ắu�{���̖ʖځi���w�]���S�̔]�j�v�͐S�ł��Ȃ��A���ł��Ȃ��A���̂ł��Ȃ��A

���Ƃ������悤�̂Ȃ����̂��ƌ����Ă���ƍl������B

���̐��������̎���ɂ́A�S�̖{���Ɠ����͔]�ɂ��邱�Ƃ��������Ă��Ȃ������B

���̂��߁A���̂悤�ȕ\���ɂȂ����ƍl������B

�Ǝ��i�����j�F�Ƃ̍��Y�B

���s�i������j�F���Ă����ѐs�������ƁB�ʁi�͂��j��s�������ƁB

�Y���i�낤�Ƃ��j�F��ꂭ���т��l�q�B

��C�͕ς���F�u��C�ς��ČK�c�Ɛ���v�̗��B

��C���ς��ČK�c�Ɛ���A���̒��̕ω����������Ƃ����Ӗ��B

�{���F

�@���a���ɂ���m���q�˂��A�u�����N�������Ȃ������@���L��܂����H�v�B

���͉]�����A�u�L���v�B

�m�͉]�����A�u�����N�������Ȃ������@�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����H�v�B

���͉]�����A�u�S�ł��Ȃ��A���ł��Ȃ��A�O���ł��Ȃ����̂��v�B

�]���F

���́A����Ȉ��𗁂т����āA�Ƃ̍��Y��S�ĕ���o���āA�ւƂւƂɔ��Ă��܂����킢�B

��F

���͂��܂蒚�J�ɐ����������ߎ����̓��܂ő��Ȃ����B�ނ���ق��Ă��������ǂ������B

���Ƃ���C�����n�ɕω����Ă��A���̖���Ȃ�ΌN�B�ɂ͐����Ă��Ȃ���B

�{���͑m�Ɠ��̖ⓚ�ł���B

�m���u�����N�������Ȃ������@���L��܂����H�v�Ǝ��₵���̂ɑ�

�A���́A�u�����������ɁA�������Ă���̂́A�S�ł��Ȃ��A���ł��O���ł��Ȃ��B

�Ƃ����āA�S�ƕʂ̂��̂ł��Ȃ����A����O���ƕʂł��Ȃ��B����͈�̉����낤���H�v�ƌ����Ă���B

����̂悤�Ɍ����Ė₢�����Ă���̂�

�T�̒��S�e�[�}�ł���u�^�̎����v�ł���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�u�^�̎����v�͌��t�ŕ\���ł��Ȃ��Ƃ��āA

�u�^�̎����i�����Ȗ{���̖ʖځj�v����邱�Ƃ���X�ɑ����Ă���̂ł���B�@

���́u�s���S�A�s�����A�s�����v�Ƃ������t�͓�ԉ����́u�����ꕨ���s���v�Ɏ����Ƃ��낪����

�i�u�����ꕨ���s���v���Q���j�B

����Ɠ������Ă͕Ɋޘ^�Q�W���u���s���v�ɂ���B

�Ɋޘ^�Q�W���ł͓��ƕS�䟸�Ϙa���̖ⓚ�ɂȂ��Ă���B

�i�u�Ɋޘ^�Q�W���v���Q���j�B

�S�䟸�Ϙa�������ɁA�u��(����)���Đl�̗^(��)�߂ɐ��������̖@�L����H�v�Ɛq�˂��̂ɑ��A

���́u�s���S�A�s�����A�s�����A�^(����)�b(����)�͂�������(�����)�v�Ɠ����Ă���B

���́u�����������ɁA�������Ă���̂́A�S�ł��Ȃ��A���ł��O���ł��Ȃ��B

�������̗l�ɍ݂邪�܂܂Ɂi�@���Ɂj���邾�����v�ƌ����Ă���̂��B

����͕]���ɉ����ā@

�u���́A����Ȉ��𗁂т����āA�Ƃ̍��Y��S�ĕ���o���āA�ւƂւƂɔ��Ă��܂����킢�v

�ƌ����Ă���B

��������Ȉӗg(����悤)�̕\���i���t���Ȃ��ĐS�ŖJ�߂�\���@�j�ł���B

��X�����̂悤�Ȗ��ɐ^���Ɏ��g��ō��܂Œ��߂��m��ϑz�Ȃǂ̑S�Ă��������

�{�����ꕨ�́u�^�̎����v�ɖڊo�߂�悤�����Ă���̂��B

��ł́u���͂��܂蒚�J�ɐ����߂������ߓ�g�̓��Ȃ����B

�u�ނ���ق��Ă��������ǂ������i�������Ƃ��ł��Ȃ�����j�B

���Ƃ���C�����n�ɕω�����悤�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��A���̖���Ȃ�ΌN�B�ɂ͐����Ă��Ȃ����v

�Ɣ���I�ɉr���Ă���B

�����

�{���̖ʖڂ͐����������Ƃ͂ł��Ȃ����A���̂悤�ɉB�����ƂȂ��ԗ��X�ɘI�o���Ă��邶��Ȃ����B�����C�t���Ȃ��̂�

�Ɖ�X�Ɏ��o�𑣂��Ă���̂ł���B

��g����ւ��D�P�P�T�`�P�Q�P

�{���F

���K�A���݂ɓ��R���v(����)���Ė�ɒ�(����)��B

�K�]���A�u��[(��)���ʁB�q�A�������苎�炴���v�B

�R�A���ɒ��d���ė����f���ďo���B

�O�ʂ̍��������ċp��(���傤��)���ĉ]���A�u�O�ʍ����v�B

�K�T(���Ȃ�)�����C(�����傭)��_���ēx(��)�^(��)���B

�R�A�ڂ���Ƌ[���B�K��(���Ȃ�)������(�����߂�)���B

�R�A���ɉ����č��R(���˂�)�Ƃ��ďȗL��B

��(���Ȃ�)�����(���炢)���B

�K�]���A�u�q�A�ӂ̐r��(�Ȃ�)�̓������������v�B

�R�]���A�u�^�b(���ꂪ��)�A������苎���ēV���̘V�a���̐㓪���^�킸�v�B

�����Ɏ����āA���K�A螓�(����ǂ�)���ĉ]���A

�u��(����)�ӂ̊��L��A��(��)�͌����̔@���A���͌��~(���ڂ�)�Ɏ����A

��_�ɑłĂǂ�������炳����A�����ٓ��A�Ǖ�(���ق�)����Ɍ����ČN�����𗧂���݂���v�B

�R�A���ɑa��(�����傤)������āA�@��(�͂��Ƃ�)�̑O�ɉ����āA

���x(��)��(��)����(����)�Ē�N���ĉ]���A

�u��(�������)�̌���(����ׂ�)�����ނ���A

��|(����)��(��������)�ɒv(��)������(����)���A

���̐��@���(��)������H������(������)�ɓ�����Ɏ������v�B

�a��(�����傤)����(����)�ĕ�(���Ȃ�)���Ă��B���ɉ����ė玫(�ꂢ��)���B

�]���F

���R�����ւ��o�ł��鎞�A�S����(�ӂ�Ղ�)�A���q�q(�Ђ�)����B

�����Ƃ��ē���ɗ������ċ��O�ʓ`�̎|��ŋp����Ɨv���B

?(�ꂢ)�B�̘H��ɓ���ɋy��Ŕk�q(��)�ɖ₤�ē_�S(�Ă�)���Ƃ��B

�k�]���A�u�哿�̎Ԏq�̓��͐���r���̕������H�v

�R�]���A�u�����o�̑a��(�����傤)�v�B�@

�k�]���A�u�����o���ɓ������@����A�ߋ��S�s���A���ݐS�s���A�����S�s�����B

�哿�A�߉ӂ̐S�����_����Ɨv���H�v�B

���R�A�҂̈������Ē��ɓ�������w����(�ւ�)�Ɏ����邱�Ƃ��B

���̔@���Ȃ���(����)�R(��)���A�����m�Ĕk�q(��)�̋剺�Ɍ����Ď��p�����B

���ɔk�q(��)�ɖ₤�A�u�ߏ��ɐr��(�Ȃ�)�̏@�t���L���H�v

�k�]���A�u�ܗ��̊O�ɗ��K�a���L���v�B

���K�ɓ���ɋy��Ŕs�(�͂�����)��[(��)��s�����B

���ׂ�����O�����ɉ������ƁB

���K�傢�Ɏ�������ŏX�����Ƃ��o������Ɏ�����B

���̍��q(���Ⴕ)�̉Ύ�L������ĘY�Z(�낤�ڂ�)���Ĉ���(������)����(��)����

�}��(�܂��Ƃ�)�Ɉ��C(���傤)���C�E(���傤����)���B

��n�Ɋŗ���A���̍D�Ȃ�B

��F

��������͖ʂ�����ɔ@�����A�ʂ�������͖�����ɔ@�����B

�@�E(��)���~����������(����)�R(��)���A����(������)����A

��[�C���Ћp(�������Ⴍ)���邱�Ƃ��B

���F

���K�i��イ����j�F���K���M�i��イ��������A���v�N�s�ځj�B

����̑T�ҁB���s�v�̖@�n���A�V�c����i�V�S�W�`�W�O�V�j�̖@�k�B

�@�n�F�Z�c�d�\�����s�v���Γ���J���V�c���偨���K���M�����R���

���v�i�����j�F�L�v�ȋ����𐿂����ƁB

�����F���⓹���̈Ӗ��ł͂Ȃ��A��̓I�Ȗ���o����������

螓��i����ǂ��j�F�㓰�B

���d�i���傤�j�F���ނ��鎞�̈��A�̌��t�B���悤�Ȃ�A���厖�ɁB

���فi����ׂ�j�F�����̖{���ɂ��ċc�_�������́B

���̐��@�F�n���p�B

�S�����i�ӂ�Ղ�j�A���q�q�i�ЂЁj����F�S�����S���Č��t�ɂȂ�Ȃ����܁B

���q�q�i�����ЂЁj�F�S�̒��ɗ��܂������̂�f���o�����Ƃ��ďo���Ȃ����܁B

���فi���傪���j�F�傫�ȒJ�B

�_�S�i�Ă�j�F�H���ȊO�ɐۂ�y���H�ו��B�X�i�b�N�A�َq�B

���w�����i�ւ�j�Ɏ�����F�w����(�ւ�)�͓V���_�̂��ƁB

�����������Ȃ��Č���^�ꕶ���ɕ��Ă���̂Ɏ��Ă���B

���ׂ�����O�����ɉ������F�̋��őT��ŋp���Ă���

�匾�s�ꂵ���ɂ�������炸���K�a���Ƃ̖@��Ɍ����ɔs�ꂽ�B

�̋��ł̑匾�s��Ɨ��K�a���̂Ƃ���̌������ׂ��

�O�オ�҂������v���Ă��Ȃ��ƌ��������Ȃ��B

���q�i���Ⴕ�j�́F�����́B

�Y�Z�i�낤�ڂ��j���āF����Ăӂ��߂��āB

�@�E�i�т����j�F�{���̖ʖځB

��[�C�F���ݐ������B

�{���F

���K�a���̂Ƃ���ɁA���鎞���R����������ɂ���ė����B

�c�_�͔��M���A���̂�����ɂȂ����B���K�́A

�u��������ԍX���Ă������炻�낻��R�����肽�����悢�̂ł͂Ȃ��낤���v�ƌ������B

���R�́A�d���Ȃ��ʂ�������āA�����グ�ĊO�ɏo�悤�Ƃ����B

�Ƃ��낪�O���^���ÂȂ̂ň����Ԃ��ė��āu�����O�͐^���Âł��v�ƌ������B

���K�a���͒ɓ������ēn���Ă�����B

���R������낤�Ƃ������A���K�̓v�b�Ɠ��𐁂������Ă��܂����B

���R�́A���̎��A���R(���˂�)�Ƃ��Č��A���K�a���ɐ[�X�Ɠ����������B

���K�́u���O�����̂ǂ��������v�ƌ������B

���R�́A�u�������玄�͐��̘V�t�B�������邱�Ƃ��^���܂����v�ƌ������B

�����ɂȂ��āA���K�͐��@�̍��ɏ���āA

�u�����A���̒��Ɍ����̂����~�̂悤�Ȍ��ƌ����̂悤�Ȏ��������A

�_�őł���Ă��т��Ƃ����Ȃ��悤�Ȓj������Ȃ��A

���̒j�͂��̓����A�N��l���t���Ȃ����݂ɓƎ��̕��@��ł����Ă邾�낤�v�Ɖ]�����B

���R�͐��Ɂ@�A�@��(�͂��Ƃ�)�̑O�ɍs���Ď����ė��������o�̒��ߏ������グ�A

��{���x��(����)�����ƁA

�u�ǂ�Ȃɕ����̋��`����(����)�߂Ă��A��{�̔��̖т���ɓ������悤�Ȃ����A

�܂��ǂ�Ȃɓn���p�����߂Ă���̐��H��傫�ȒJ�ɓ�����悤�Ȃ��̂��v

�Ɖ]���Ă����̒��ߏ����ċp���Ă��܂����B

�����ė���q�ׂ�Ƃ������ƎR������čs�����B

�]���F

���R�͌̋��ɂ������́A�S�Ɏv�����Ƃ���t��������

��������t�Ɍ����\�����Ƃ��ł��Ȃ������B

�������A�䂱���́u���O�ʓ`�v�̕������ƌ����Đ����𑝂��Ă���T�@��

���Ƃ��Ƃ��_�j���Ėŋp���Ă�낤�Ɠ���ɂ���ė����B

���C�B�i�ꂢ���イ�j�܂ł���ė��ĕ������̂ŘH�[�̒��X�ɗ������

���X�̔k����ɓ_�S�i�y�H�j�𒍕������B

�Ƃ��낪���̔k����͂����҂ł͂Ȃ��B

�k����͓��R�ɁA�u���V�l�̎Ԃɐς�ł��鏑���͈�̉��̖{�ł����H�v�Ɛq�˂ė����B

���R�́A�u����͎��������������o�̒��ߏ��ł����v�ƌ������B�@

����Ɣk����́A

�u�����o�ɂ́A�ߋ��S�s���A���ݐS�s���A

�����S�s���Ə����Ă���͂��ł��B

���Ȃ��͍��_�S�𒍕�����܂������A��̂ǂ̐S�Œ������ꂽ�̂ł����H�v�ƕ����ė����B

���R�́A���̈��ɂ����Ƃ܂��Č����ꕶ���ɕ����܂܂ɂȂ����B

�����Ȕނ͂��̎���ɂ����ɓ����邱�Ƃ��ł��Ȃ���������ł���B

���ɓ��R�́A�k����ɁA�u���̋߂��ɑT�̏@���������܂����H�v�ƕ������B

�k����́A�u��������S�L�����藣�ꂽ���ɗ��K�a���������܂��v�Ɖ]�����B

�����ŗ��K�R�ɍs���A���K�a���ɉ���Ė@����킹����

����Ƃ����قǂ̔s�k���i���Ă��܂����B

����ł͌̋��ł̑匾�s��Ɨ��K�ł̌����������ς荇���Ă��Ȃ��ƌ��������Ȃ��B

���K�a���͂��̎ᑢ�i���R�j���C�ɓ����Ă��܂�������ɁA

���̂��e�����ɋC�t���Ȃ������悤���B

���R�ɏ�������˔\������ƌ��āA�Q�ĂēD���𗁂т������A

�܊p�̌��̉Ύ�������Ă��܂����킢�B

��Âɗ��K�̂���������ƑS�����̂���������B

��F

�����Ŗ��O�����ꌩ���������ǂ��B

���ۂɉ���Č�����i���R�́j���O�������ĉ��Ȃ��ł��������ǂ������B

���Ƃ��@���~�����Ƃ����Ă��A�̐S�̖ڋʂ��Ԃ�Ă��Ă͂��߂��B

�{���ł͏\�O���ŏo�Ă������R��ӑT�t���T�ɓ��債

���K���M�̉��Ō��������镨�ꂪ���ł���B

���R��ӂ͐�冂ɂ����ċ����ʎ�o�𗝘_�I�Ɍ������A�u�������v

�Ƃ����ٖ��������ČĂ��قǂ̗L���ȕ����w�҂ł������B

�ނ͋����o�̒��ߏ��������قǂŎ���������o�̌����ł͑��l�҂ł���ƍl���A

�l�ɂ��F�߂��Ă����B

���R�̎���͑T�������암�ŋ������g�債�Ă������A�u���O�ʓ`�v�A�u�s�������v�ȂǁA

�`���I�Ȍo�T�Ɋ�Â��`���I�����Ƃ͈قȂ鋳��������̂�

�����s�����Ă��Ȃ������̂ł���B

���R�͍ŋ߁u���O�ʓ`�v�A�u���S�����v�ȂǂƁA

���o�ɂ͐�����Ă��Ȃ����Ƃ������Đ����𑝂��Ă����T�@�ɑ��ẮA

�����������A����͐����������ł͂Ȃ��A�����ƍl���Ă����B

���̂悤�Ȏ������Ƃ��Ƃ��_�j���Ėŋp���Ă�낤�Ɠ���ɂ���ė����B

�Ƃ��낪�A���X�̔k����ɁA

�u�����o�ɂ́A�ߋ��S�s���A���ݐS�s���A

�����S�s���Ə����Ă���͂��ŁA���Ȃ��͍��_�S�𒍕�����܂������A

��̂ǂ̐S�Œ������ꂽ�̂ł����H�v

�Ǝ��₳��Ă��A�����Ƃ܂��ē����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

������@���ɗ��K�a���ɉ���Ė@����킹�����A���K�a���Ƃ̖@��ɂ��s�k���i���Ă��܂����B

���K�a���Ƃ̖@��ɖ����ɂȂ������ߋC�t���ƊO�͊��ɈÂ��Ȃ��Ă����B

�����œ��R�͒���ĎR������悤�Ƃ����B

���������R����낤�Ƃ������A���K�a���̓v�b�Ɠ��𐁂������Ă��܂����B

���̎��A���R�́A

�������Ă����u�{���̖ʖ��i���^�̎��ȁ��]�j�v�����R(���˂�)�Ƃ��Č�����B

�����ŗ��K�a���ɐ[�X�Ɠ����������B

���K�͓��R�̌�������������������B

�������K�a���͐��@�̍��ɏ�������A���R�̌��ɂ��āA

�u���̒j�͂��̓����A�N��l���t���Ȃ����݂ɓƎ��̕��@��ł����Ă邾�낤�v

�Ƒ傢�ɖJ�ߏグ�ďЉ���B

���R�͎����ė��������o�̒��ߏ���S�ďċp���ĎR������čs�����B

�ȏオ�{���Ŏ��グ�����R�̌�������ł���B

����͔n�c��Սς��u�����ڑO�ɗp�����͑c���ƕʂȂ炸�v�ƌ�����

��X�̌���E���p���{�̂ł���c���i�������j�̓����ł���Ƃ��遃��p�������̍l���ɂ���Đ����ł���i�}�P�O�C�P�P���Q�Ɓj�B

��X�̌��铭���i���o�j���{�̂ł���c���i�������j�̓����ł���ƍl���Ă��邱�Ƃ�������

�i�u�T�̍��{�����v�̑�����Q���j�B

���K�a���Ƀv�b�ƒ̓��������ꂽ���A

���R�͍��������Ă������̂��u�ԓI�Ɍ����Ȃ��Ȃ����B

���̎��ނ͌��铭���i���o�j�̖{�̂ł���c���i�������j�̓������n�b�Ǝ��o���A

���ꂪ�{�̂ł���c���i�������j���ƌ�����ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�]�Ȋw�I�Ɍ����Ό��铭���i���o�j�̖{�̂ł���c���i�������j�Ƃ͔]�̂��Ƃł���B

����ł͖����S�̍��͐S���ł���ƍl�����A���̂��Ƃɂ��Ă͂����肵�Ă��Ȃ��������E�E�E�B

�u��v�ɂ�����

�u�����Ŗ��O�����ꌩ���������ǂ��B����Č����薼�O���Ă��������ǂ������v�Ƃ�

��O�͓��R�́u�������v�ƌĂ�鍂���Ȑl�ł�����������Č���ƒP�Ȃ镧���v�z�̊w�҂ŁA

���̖ڂ������l�ł��邱�Ƃ��͂����肵���B

����ł͉��薼�O�������Ă��������ǂ������Ɣ�����Ă���B

�u���Ƃ��@���~�����Ƃ����Ă��A�̐S�̖ڋʂ��Ԃ�Ă��Ă͂��߂��v

�Ƃ͓��R�̌��͖������r���[�̓���i�K�ɉ߂��Ȃ��B

���ꂭ�炢�̌��͖����A�̐S�̖ڋʂ��Ԃ�Ă���悤�Ȃ��̂��Ɖr���Ă���B

���ꂭ�炢�̌����ɖ������Ă͑ʖڂŁA�X�Ɍ���[�߂čs���K�v�������Ɖ�X�C�s�҂ɒ��ӂ𑣂��Ă���̂ł���B

��g����ւ��D�P�Q�Q�`�P�Q�S

�{���F

�Z�c�A���݂ɕ�����(�����ς�)���A(��)���B��m�L��A�Θ_���B

��͉]���A�u�������v�B

��͉]���A�u�������v�B

�������đ](����)�Ė������Ɍ_(����)�킸�B

�c�]���A

�u���ꕗ�̓����ɂ��炸�A���ꔦ�̓����ɂ��炸�A�m��(�ɂ�)���S�����̂��v�B

��m���R(���傤����)����B

�]���F

���ꕗ�̓����ɂ��炸�A���ꔦ�̓����ɂ��炸�A����S�̓����ɂ��炸�B

�r(����)��̏��ɂ��c�t������B

�Ⴕ�җ�(�����)�Ɍ����Č������Đe�Ȃ�A���ɓ�m�A�S���ċ����m��B

�c�t�E�r�s��(�ɂ��ӂ���)�ɂ��āA���̘R��(�낤�Ƃ�)�Ȃ�B

��F

�����S���A���ɗ̉�(��傤��)���B

�@���������J�����Ƃ�m���āA�b��(�킾)���邱�Ƃ��o�����B

���F

�Z�c�F�@��ӌd�\(�������̂�)�i�Z�c�d�\�A�U�R�W�`�V�P�R�j�B

�ܑc�O�E(���ɂ�)�i�U�O�Q�`�U�V�T�j�̖@���k���Œ����T��Z��̑c�t�ƂȂ�B

�C���h�ȗ��̓`���I�T���`��ے肵�A�ʎ�̒q�d����Ƃ���ڌ�T��n�������B

������@�T�̊m���n���҂Ƃ����B

�����̘b�F���̌��Ă̘b�͘Z�c�d�\���ܑc�O�E�̖@���k���œ���̌̋��ɋA��A

�ܔN�Ԑg���B���ďZ��Ō��̏C�s�o���ْ��{�p�����Ă���

�L�B�@�����ł̏o�������Ƃ���Ă���B�@�@

�m�ҁi�ɂ�j�F���l�̂̌h�́B

���R�i���傤����j�F���ꂠ��Ă�邳�܁B�u���ё쌘(���������������)�v�Ɠ����B

�E�r�s�ցi�ɂ��ӂ���j�F��m�炸�������炷���ƁB���R�ƏΊ�ɂȂ邱�ƁB

�R���i�낤�Ƃ��j�F�j�]�B�{�����o�����ƁB

���ɗ̉�(��傤��)���B�F�P�̖@���̗ߏ�œ��߂��Ƃ��ĊF���S������B

�b�i�킾�j���F�����̏q�ׂ����t���̂��j�]��I�悵�Ă���B

�{���F

���鎞�@����m�点�鎛�̔������Ƀp�^�p�^�h�ꓮ���Ă����B

��������ē�m���c�_���킹�Ă����B

��l�̑m�́u���������Ă���̂��v�Ɖ]���ƁA

�@������l�̑m�́u���╗�������Ă���̂��v

�Ɖ]���Ă��݂��̗��������Ȃ��̂Ō����������Ȃ������B

�����ɋ��R�Z�c���o���킵���B���̋c�_�����Z�c��

�u����͕��������Ă���̂ł��Ȃ��A�܂����������̂ł��Ȃ��A

���Ȃ����̐S�������Ă��邾�����v�Ɖ]�����B

���������m�̓]�b�Ƃ��Ē������������B

�]���F

���������̂ł��A���������ɂ̂ł��Ȃ��B�܂��Ă͐S�������̂ł��Ȃ��B

����ł͑c�t�������������͈�̉����ɂ���̂��낤���B

�Ⴕ�A��������������ƌ������Ȃ�A���̓�m���͂��ߓS�����Ƃ����̂ɁA

�v��������������ɓ��ꂽ���Ƃ������邾�낤�B

����ɂ��Ă��Z�c�͗D�����������߂ɂƂ{�����������ꖋ�ł������B

��F

�����S���������ǂ����ő呛�������āA�F���߂ōS�����ꂽ�B

�Z�c���v�킸�����J�������߁A

�����̌��t���{�����o���Ă���̂ɋC�t���Ȃ��Ƃ͏�Ȃ��B

�ܑc�O�E�̖@���k���Œ����T��Z��̑c�t�ƂȂ����d�\��

�k�@�̏؋��Ƃ��ĒB���̈ߔ��������ē���ɍs�����i���ꂽ�H�j�Ɠ`�����Ă���B

���̎��ܑc�O�E�̒�q���S�l���B���̈ߔ���D�����ߌd�\�̌��ǂ����Ƃ����B

��Q�R���u�s�v�P���v�̘b��

�僆��(������ꂢ)�Œǂ������d���i������j�ƌd�\�̖ⓚ���Ƃ���Ă���B

�i��Q�R���u�s�v�P���v���Q���j�B

���̌���d�\�͐��ɏo�邱�Ƃ͂Ȃ�

�P�T�N�ԗt�i���邢�͏��v�j�̊ԂʼnB�ِ����𑗂����Ɠ`�����Ă���B

���鎞�d�\����B���k�̖@�����Ɏ������B�{���͂��̎��̖ⓚ�ŁA

������_�@�Ɍd�\�͏o�����A���@���J�n�����Ɠ`������B

���̈Ӗ��Ŗ{���͓�@�T�̗����錾�ɓ�����L�O��I�ⓚ�Ƃ�������B

�������Ƀp�^�p�^�h�ꓮ���̂����ē�m�����@�Ɋւ���c�_���킹�Ă����B

��l�́u���������Ă���̂��v�Ɖ]���ƁA

�@ ������l�́u���╗�������Ă���̂��v�Ɖ]���Ă��݂��̗��������Ȃ��̂Ō����������Ȃ��B

���̋c�_�����Z�c��

�u����͕��������Ă���̂ł��Ȃ��A�܂����������̂ł��Ȃ��A

���Ȃ����̐S�������Ă��邾�����v�Ɖ]�����B

�d�\�͓�l�̑m���O�E�ɒ��ӂ������ċc�_�����Ă���̂����āA

�u���@�̖{���͊O���o�O�E�p�̕��┦�ɂ���̂ł͂Ȃ��A

���Ȃ̐S�ɒ��ӂ������Ă�����������邱�Ɓi���Ȏ������j�ɂ���̂��v

�ƌ������������̂��Ǝv����B

��Q�R���u�s�v�P���v�ł��Z�c�́A������ɁA

�u�P�����l���镪�ʈӎ��𗣂ꂽ���A������A���Ȃ��̖{���̖ʖڂ͈�̉����ɂ���̂��H�v

�Ɛq�˂Ă���B

�i��Q�R���u�s�v�P���v���Q���j�B

���̂��Ƃ��d�\�͕��@�̖{���i�T�̖{���j�͊O���ɂ���̂ł͂Ȃ����Ȃ̐S���������邱��

�i���Ȏ������j�ɂ���ƍl���Ă��邱�Ƃ�������B

�u�Ɋޘ^�v��X���̕]���ɂ����āA���Қ��华�́u���悻�Q�T�⓹�͎��Ȃ����v

�ƌ����Ă���B

�����

���@�̖{���i�T�̖{���j�͊O���ɂ���̂ł͂Ȃ����Ȃ̐S���������邱�Ɓi�Ȏ������j�ɂ���

�ƍl���Ă��邱�Ƃ������Ă���B

�Ƃ��낪�u�]���v�ł͖����

�u���������̂ł��A���������ɂ̂ł��Ȃ��B�܂��Ă͐S�������̂ł��Ȃ��B

����ł͑c�t�������������͈�̉����ɂ���̂��낤���B

�Ⴕ�A��������������ƌ������Ȃ���A

���̓�m���͂��ߓS�����Ƃ����̂ɁA�v��������������ɓ��ꂽ���Ƃ������邾�낤�B�v�ƌ����āA

�u���A���A�܂��Ă͐S�������̂ł��Ȃ��v�Ɣے肵�Ă���B

����͌d�\�̎��ォ��S�O�O�`�T�O�O�N�o�����ω���\�킵�Ă���B

���傪�u���A���A�܂��Ă͐S�������̂ł��Ȃ��v

�Ɣے肵�Ă���͉̂�X�����@���c�_���鎞�u���A���A�S�v�̑S�Ă��T�O�����ċc�_����B

�T�O�Ƃ��Ắu���A���A�S�v�͒P�Ȃ钊�ۊT�O�i�ϔO�j�ɉ߂��Ȃ��B

��X�����t���g���Ă�����c�_���Ă����@�̖{����͂ނ��Ƃ��ł��Ȃ��ƌ����Ă���̂ł���B

�T�O�V�Y�i�c�_�j�ȂǂŃG�l���M�[�����Ղ�����A���T�ɏW�����āu�^�̎��ȁv��̌��I�ɋ������ׂ���

�ƌ����Ă���ƍl������B

�d�\���{���Ɍ����������͂����ɂ���ƍl������B

�u���v�ł͈ꌩ�Z�c���������낵�Ă���悤����

������T���L�����Ȉӗg�i����悤�j�̕\�����Ǝv����B

30��g����ւ��D�P�Q�T�`�P�Q�V

�{���F

�n�c�A���݂ɑ�~�₤�A�u�@���Ȃ邩���ꕧ�H�v�B

�c�]���A�u���S�����v�B

�]���F

�Ⴕ�A�\������(������)�ɗ̗�(��傤��Ⴍ)��������A���߂�(��)���A���т��i���A

���b������A���s���s����A�������ꕧ�Ȃ�B

���̔@���Ȃ�ƑR(�@�����@)�(��)���A��~�A�����̐l�������āA

�����Ē�Ր�(���傤�傤)��F�߂��ށB

���ł��m��(�@��)���ӂ̕��̎�������ΎO���Ԍ���������Ƃ��B�Ⴕ����ӂ̊��Ȃ�A

���S�����Ɛ��������āA������(����)���ĕւ������B

��F

�V�����A�Ɋ��ސq�K(����݂Ⴍ)���邱�Ƃ�

�X�ɉ��@�Ɩ₦�A��(����)������ċ��Ƌ��ԁB

���F

�n�c�F�n�c����i�V�O�X�`�V�W�W�j�B����̑T�ҁB��ԉ����i�U�V�V�`�V�S�S�j�̖@�k�ō^�B�@�̑c�B�@�@

�@�n�F�Z�c�d�\����ԉ������n�c����@����~�@��

��Ր��i���傤�傤�j�F�V���̞��̋N�_�ɂ��鐯�`�̈�̂��ƁB���̌y�d�ɊW�̂Ȃ����ʖځB

��Ր���F�߂��ށF������K�v�̂Ȃ����̂Ɏ���������B

�u���S�����v�Ƃ������t�����������ׂɕ��̐^��������点���B

�فi�����j�F���i

���F����̐g�Ɋo���̂Ȃ����Ƃ�������B�܂����̂悤�Ȗڂɉ���ƁB

�ق�����ċ��Ƌ��ԁB�F���i������Ɏ����āA�u�����͓���ł��Ȃ��v�Ƌ��Ԃ悤�Ȃ��̂��B

�{���F

�n�c�a���͂��鎞�A��~����u���Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����H�v�Ǝ��₳�ꂽ�B

�n�c�́A�u�S�����������̂��̂��v�Ɠ������B

�]���F

�����A�n�c�̌������Ƃ������ɕ�����A���߂�(��)���A���т��i���A���b������A

���s���s�����Ƃ��ł���B���ꂪ�������ł���B

���̂悤�ł����Ă��A��~�a������҂��A�����̐l����������ŁA�Ӗ��̂Ȃ����Ƃ����������̂���B

����Ȑl�ɁA�ǂ����ĕ��Ƃ����������ɂ��������ŎO���Ԍ�����߂��Ƃ����b

�������邾�낤���B

���@�̂悭�������Ă���l�Ȃ�A�u���S�����v�ȂǂƐ����̂��A

�����ǂ��ő��苎�邾�낤��B

��F

�u�S�����������̂��̂��v�Ƃ����^���͐V�����̂悤�ɖ��炩�ł���B

������v�z�I�ɍl���Ēǂ����߂Ă͂��߂��B

���̏�X�Ɂu���Ƃ͉����v�Ǝ��₷��͓̂��i����Ɏ����āA

�u�����͓���ł��Ȃ��v�Ƌ��Ԃ悤�Ȃ��̂��B

�{���̖ⓚ�͔n�c����́����S�������̑T�v�z��\�킵�Ă���B

�i���`���^�ɘZ�ɂ́A�n�c�A����O�Ɉ����ĞH���A

�u���l�A�e�X���S���ꕧ�Ȃ邱�Ƃ�M����B���̐S�����ꕧ�S�Ȃ��B�v�Ƃ���B

�����聃���S�������Ƃ�

�S���������S

�ł��邱�Ƃ������Ă���B

�n�c�́A���T�T�C�s�ɂ���ĔϔY�𗣂ꂽ�S�����������ƌ����Ă���B

���̐S�͉�X���ʐl�̗~�ƔϔY�ɂ܂݂ꂽ�S�i��]�V�玿�̕��ʈӎ����S�̐S�j

���w���Ă���̂ł͂Ȃ��B

��X���ʐl�͕��Ƃ����ƕ����ȂǗ�q�̑ΏۂɂȂ��Ă��钴�z�҂Ƃ��Ă̕����l����B

�n�c�͂��̂悤�ȐM�̑Ώۂ̕��ł͂Ȃ��A

�u���T�C�s�ɂ���ĉ��w�]���猒�N�ɂȂ������̐S�������ł����ƌ����Ă���̂ł���B

������A�n�c�̌��������S��������

�S���������S�����T�C�s�ɂ���Č��N�ɂȂ����S�]���琶�܂��S

�Ƃ��������ɂ���Ď������Ƃ��ł��邾�낤

�i��V�́u���Ƃ͉����H�v���Q���j�B

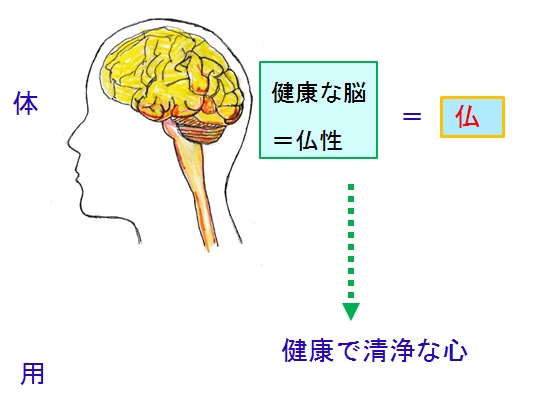

���̐}�R�O�ɑ̗p�v�z�ɂ���Đ������������S�������̍l�����������B

�}�R�O�@�̗p�v�z�ɂ�遃���S�������̐���

���̐}��

���T�C�s�ɂ���Č��N�Ő���ɂȂ����S�������ł���

���Ƃ������Ă���B

�u�Z�c�h�o�v�ɂ́����S�������̎v�z�����ɏo�Ă���B

�u�Z�c�h�o�v�ɂ����āA

�d�\�͒�q�@�C�������S�������Ƃ͉����Ǝ��₵���̂ɑ��A

�u�O�O�ł�,��O�����̎��A�S�͕s���s�ł̖��O�̏�ԂɂȂ��B

���̖��O�̔O���������S�������ł����B�v�ƌ����B

�X�Ɂu�T����C�s����ΐS������ɂȂ��B

���́u�S�����v�����łł����B

��d��o�C����Ζ{�����ꕨ�������S�������̓��̂�������v

�ƕ�����Ղ������Ă���B

����͑T��C�s�ɂ���ĉ��w�]���猒�N�ɂȂ����]���琶�܂�鐴��Ȗ��O�����̐S��

�łł���ƌ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�ނ͑O�O���ł��Ă��鎞�͕s���ł���,��O�����̎��͕s�łł���ƕs���s�ł̖��O���������B

���ۂɕs���s�ł̖��O��ԂɂȂ�̂͊ȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A���Ȃ�̏C�s���K�v���Ǝv����B

�������d�\�������Ă��邱�Ƃ͎��ɘ_���I�Ŗ����ł���B

���ʁA�����S�������Ƃ������t�͑���q�ł���n�c����̎v�z�Ƃ��ėL���ł���B

�������A�u�Z�c�h�o�v�ɂ͘Z�c�d�\�̎v�z�Ƃ��ďq�ׂĂ���̂͒��ڂ����B

�d�\�́u�O�O�ł�,��O�����̎��A�S�͕s���s�ł̖��O�̏�ԂɂȂ��B

���̖��O�̔O���������S�������ł����B�v�ƌ����B

�X�Ɂu�T����C�s����ΐS������ɂȂ�B���́u�S����v�������ł����B

�����T��ɂ���ĒB������鐴��Ȗ��O�����̐S�����ł����v�Ɛ����Ă���B

�Սς��ՍϘ^�œ��l�Ȃ��Ƃ����ׂĂ���B

�i�ՍϘ^���O�T�|�P���Q���j�B

�]�Ȋw�I�ɂ͔]���Ƒ�]�Ӊ��n�͖��ӎ��̔]�ł���B

���T�C�s�ɂ���āA�[���T��ɓ���A���w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�����ӎ��]�j�������������ƁA����Ȗ��O�����̐S�ɂȂ�B

�]���āA

��������Ȗ��O�����̏�ԂɂȂ������w�]���S�̔]�����ł���

�ƒ�`�ł��邾�낤�B

�]���ɂ��āF

����́u���@�̂悭�������Ă���l�Ȃ�A�����S�������ȂǂƐ����̂��A

�����ǂ��ő��苎�邾�낤��v

�ƌ����Ă���B

������T�ғ��L�̔���I�\���i���Ȉӗg(����悤)�̕\�����Ǝv����B

����́u���S�����v�ȂǂƊT�O�����Ďv�z�ő����Ă͂��߂��ƌ����Ă���̂ł���B

�����܂ł��A���T�C�s�ɂ���Ċ�������������Ȗ��O�����̏�ԂɂȂ������w�]���S�̔]

�����̌����āA�n�߂āu���S�����v��������ƌ����Ă���B

���̎��A���߂�(��)���A���т��i���A���b������A���s���s�����Ƃ��ł���B

���ꂪ�������ł���B

��ɂ��āF

�u�w�S�����������̂��̂��x�Ƃ����^���͐V�����̂悤�ɖ��炩�ł���B

������v�z�I�ɍl���Ēǂ����߂Ă͂��߂��B�v

�Ɖr���Ă���͍̂��T�C�s�ɂ���Ċ��������ꐴ��Ȗ��O�����̏�ԂɂȂ���

���w�]���S�̔]�����̌��������A

�u�S�����������̂��̂��v

�Ƃ����^���͐V�����̂悤�ɖ��炩�ɂȂ�ƌ����Ă���B

�u���̏�X�Ɂu���Ƃ͉����v�Ǝ��₷��͓̂��i����Ɏ����āA

�u�����͓���ł��Ȃ��v�Ƌ��Ԃ悤�Ȃ��̂��v�Ɖr���Ă���B

����́u�w���Ƃ͉����x�Ǝ��₷��͕̂�������L���Ă���̂ɁA

�u�����ɂ͕����͂Ȃ��v�Ƌ��Ԃ悤�Ȃ��̂��v�ƌ����Ă���̂ł���B

�}�P�Q�ɔn�c�T�́����S�������̐�����}������B

�@

�}�P�Q�D�n�c�T�́����S�������̐���

���̐}�Ŏ������悤�ɁA����E���p�̖{�̂ł���]������i���N�j�ɂȂ��������A���ł���ƍl����B

�W���I�ȍ��T�C�s�ɂ���āA�{�̂ł����S�](����w�]�{���w�]�j������i���N�j�ɂȂ������A

�u�{������S�v�ƌĂ��悤�����N�Ȕ]�̓����i���Ƃ��Ă̓����j�����R�ɏo�Ă���B

������m��I�ɍl����̂��n�c�T�́����S�������̎v�z���ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�i��V�́u���Ƃ͉����H�v���Q���j�B

�����S�������Ɋւ��āA�C�G�Y�X��m�I���K���`�[�m�Ɠ�T���̈V�̖@�_���`�����Ă���B

����͗��j�I�Ɍ��Ă��A�L���X�g���ƑT�̍ŏ��̏o����Ǝv����B

��ϋ����[���̂ňȉ��ɏЉ��B

�C�^���A�̃C�G�Y�X��m�I���K���`�[�m�i�P�T�R�R�`�P�U�O�X�j�͂P�T�V�O�N�ɗ������A

�D�c�M���̌������u��؎��v�����Ă��B

�ނ͓n���ȗ��������������A���̑�ӂɒʂ��Ă����Ɠ`�����Ă���B

�������A�L���X�g�������{�ɍL�܂�ɂ�

���{�ݗ��̏@���i�_���A�����A�j�Ƃ̃g���u�����p�������B

�L���X�g���̊ϓ_���猩��Γ��{�ݗ��̏@���i�_���A�����A�j�͋������q�̎��ɉ߂��Ȃ��B

�L���X�g�����L�܂����n���ł̓L���X�g���k�ɂ��_�Е��t�╧���̔j��

���p�������Ɠ`�����Ă���B

���̂��ߐV���̃L���X�g���̎א��𖾂炩�ɂ��邽�߈��y����ŏ@�_�����邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�V���ܔN�i�P�T�V�V�N�j�̂��Ƃ��Ƃ����B

�L���X�g�����͓�؎��̊w�m�t���R���i���C�X�E�t���C�X�H�j�A���̑��̃o�e�����A�C���}���B�ł���B

�������͓�T���̈V�i�Q�U�W���A�~�t�H�j�̑��A

��؉@�̗����a���A�i�ϓ��̐[�C���t�Ȃǂ̊w�m�B���o�Ȃ����B

���@�̑m���������Ԃƃt���R����_�t�Ƃ��ē�؎��̊w�k�B���Ȃɏo�Ă����B

��؎���\�t���R����再g�т̈߂𒅂��A

��ڗ]��̒�����ттāA�m���Ɍ����Đi�B

�m���̕������T���̈V������ɑ��@�_���n�܂����B

�ŏ��Ƀt���R�����V�Ɏ��₵���A

�u���@�Ƃ͉��ł��邩�H�v

�V�͓����Č������A

�u���S�����v�B

�t���R���͂܂��q�˂��A�u���S�����̉��`�͉��ł��邩�H�v�B�@

�V�͏d�˂ĉ]�����A�u���S�����v�B

���̎��A�t���R���͍��𗧂��āA���V�ɋ߂Â��ċ������B

�ނ͐��Ɍ����ċ��ɓ˂����Ĕ������A

�u���S�����̉��`�Ƃ͉��ł��邩�H�v�B

�������A�V�͕��R�Ɗ����ĖّR�Ƃ��Ă����B

�V�͊����ĖّR�Ƃ������Ƃ̓t���R���̎���ɑ��铚�����ƍl������B

����͔n�c�T�́���p�������̎v�z�Ő����ł��邾�낤�B

���S�����̉��`�Ȃǂ͌��t�ŕ\�킷�����ł��Ȃ�����ّR�Ƃ����̂ł��낤�B

�V�͊����ĖّR�Ƃ��邱�ƂŖ��S�̋��n���������Ƃ��l������B

�����͕s�������̃M���M���̂Ƃ�����������Ƃ����߂ł��邾�낤�B

���̎��A���ɂ�����؉@�i���s�A��y�@�̎��j�̗����a���i�����a���H�j�́A

���V�������ĖّR�Ƃ��Ă����̂����āA�V�̕������ƌ�������B

�����Ŏ��������낤�Ƃ����B

�������A�V�̒�q�B�͏������������A�܂����̗����͌����Ȃ��B

�����������҂��������Ɨ����a���������~�߂��B

���̎��A�V�͍�������J���āu�J�A�[�b�I�v�Ƒ吺�ꊅ�����B

�t���R���͊���ӂ����ł��܂炸���|�i�C��j���Ă��܂����B

���̈��y��ł̖@�_�́u��؎����p�L�v�ɋL�q����Ă���B

�n�c�T�̎v�z���猩��ƁA�ق��Ă��邱�Ƃ��ꊅ���邱�Ƃ�

�S�̖{�̂Ƃ��Ă̕����i���]�A�{���̖ʖځj�̊���p�ł���B

�V�͊��Ƃ������{���̖ʖڂ̊���p����ʂ��āA���h���u���S�����v�̉��`��\�������ƌ����邾�낤�B

�������A�t���R���ɂ͂���Ȃ��Ƃ͒ʂ���͂��͂Ȃ��B

�t���R���͍��𗧂��āA���V�̋������݁A

�����ċ��ɓ˂����Ă����܂Ō��t�ɂ��𔗂����̂ł��낤�B

�ՍϑT�ł͊��ɂ͎l��ނ���Ƃ����B

�P�D�������̔@�����A�Q�D���n���т̎��q�̊��A

�R�D�T�Ɖe���̊��A�S�D�����p�̊�

�̎l�ł���B

���̎��̈V�̈ꊅ�́u���n���т̎��q�̊��v

���邢�́u�������̔@�����v�Ƃł������邾�낤���B

�t���R���͂��܂炸���|�i�C��j���Ă��܂����Ƃ�������]�قNj���Ȋ��������Ǝv����B

�S�b�̉��ł�����т̎��q���l���ɔ�т����鐨��

���������ꊅ�������̂ł͂Ȃ����낤���B

���邢�͕��̖{�̂Ƃ��Ă̕����i���]�A�{���̖ʖځj�̍�p�͂��̂悤�ɗ͋����������B

�u���ꂪ���S�����̉��`���v�Ǝ������������̂��낤���B

�ܘ_�t���R�����n�߃L���X�g���k���ɂ�

���̂悤�ȑT�̉��`�̕\���@�͑S���ʂ��Ȃ������ł��낤�B

�V�̋���Ȉꊅ�ɖZ�R�������A�̂�D���邵���Ȃ������Ǝv����B

�ŏ��Ƀt���R���̍ŏ��̎���A�u���@�Ƃ͉��ł��邩�H�v

�ɑ���V�̓����u���S�����v��

���@�̖ړI�͎��ȋ����ɂ��邱�Ƃ�T�I�Ɏ��������̂ƌ����邾�낤�B

�������A�L���X�g���k�ł���t���R���ɂ͂���͑S�������ł��Ȃ��������낤�B

�����k�ɂƂ����_�ɂ����������݂̕����S���Ƃ͂��킲�Ƃ��Ǝ��ꂽ�����m��Ȃ��B

�L���X�g���͌���i���m���j��_�����g���Ă����ɐ_�Ə@����\�����邩�ɑS�͂��g��

���ʒq�i�m���j�̏@���ł���B�@

�L���X�g���͌���i���m���j��_�����g���Đ_�̋�����\���ł���ƍl����B

����ɑ��T�͋��ɂ̐^���͌��t�ł́A�\���ł��Ȃ��Ƃ���i�s�������j�B

���w�]���d�����閳���ʒq�Ɓ����A�����̗���ɗ����Ă���B

�B��_�̊T�O�������B

�T�ƃL���X�g���̗���͑S���Ƃ����قLjقȂ闧��ɗ����Ă���B

���҂��݂��ɗ����ł���悤�ɂȂ閘�ɂ͂����Ǝ��Ԃ������邾�낤�B

�Q�l�����F�C�V��L����A���}�ЁA���m���ɂP�S�u��؎����p�L�v���D�S�Q�`�S�S�D

��g����ւ��D�P�Q�P�`�P�R�P

�{���F

��B�A���݂ɑm�k�q(��)�ɖ₤�A

�u��R(��������)�̘H�A�r(����)��̏��Ɍ����Ă������H�v�B

�k�]���A�u�}����(�܂�������)�v�B

�m�A�킸���ɍs�����ƎO�ܕ��B

�k�]���A�u�D�ӂ̎t�m�A������(�����)�ɂ������v�B

��ɑm�L���ďB�ɋ���(����)���B

�B�]���A�u�䂪�����ē����^(��)�߂ɔ�(��)�̔k�q(��)�����߂����҂��v

�B�����ւ������Ė�������@���₤�B�k����������@�������B

�B�A���ďO�Ɉ����ĞH���A

�u��R(��������)�̔k�q(��)�A�������^(��)�߂Ɋ��j(�����)����(����)����v�B

�]���F

�k�q(��)������(��)�Ȃ���ɛ��(������)�ɂ͂��邱�Ƃ������āA

�v(�悤)��(��)���ɒ������Ƃ�m�炸�B

��B�V�l�́A�P���c���(�ʂ�)�ݍ�(����)����(���т�)�����̋@��p�����A

��������l�̑������B

���_������������A��(�ӂ�)���(�Ƃ�)�ɉߗL��B

���������A�ߗ���������B�A�k�q(��)�����j(�����)���鏈�B

��F

����Ɉ�ʂȂ�A������������������B

�ї�(�͂��)�ɍ��L��A�D��(�ł����イ)�Ɏh(�Ƃ�)�L��B

���F

��B�F��B�]�V��(���傤���イ���イ����)�i778�`897�j�B����̑�T�ҁB

���i�V�S�W�`�W�R�S�j�̖@�k�B��B�ω��@�ɏZ�̂���B�a���ƌĂ��B

�@�n�F�Z�c�d�\����ԉ������n�c����@����聨��B�]�V��

�k�q�i���j�F�V�k�B�ܑ�R(��������)�֓o��H�T�̒��X�ł����̐ڑ�

�ł����Ă����V�k���ƍl������B

���̘V�k�͑����T�̌��̊�������Ă����悤�ł���B

�{���͂��̘V�k�����ē�������e�����ł���B

��R�i��������j�F�ܑ�R(��������)�̂��ƁB

�R���Ȃɂ��镶���F�M�̗��B�����R�Ƃ������B

�u�،��o�v�̕�F�Z���i�Ɂu���k���ɕ�F�̏Z������A�����R�Ɩ��t���v�Ƃ���B

���̎R�ŕ����F�����@���Ă���Ƃ����l���Ɋ�Â��āA

�ܑ�R(��������)��̓���Ƃ���M���N�������Ƃ����B

�����i�����j���B�F��������B

���߁i���j�F����ׂ邱�ƁB

�u�䂪�����ē����^(��)�߂ɔ�(��)�̔k�q(��)�����߂����҂āv�F

�u�ЂƂ����s���Ă��̔k����̐��̂��������Ă�낤�v�B

�k�q(��)������(��)�Ȃ���ɛ��(������)�ɂ͂��邱�Ƃ��������A

�v(�悤)��(��)���ɒ������Ƃ�m�炸�B�F

�V�k�͎����̐w���ɍ�(��)�Ȃ���헪����邱�Ƃ�m���Ă���炵�����A

�v�ǂ����ɂ���Ă��邱�ƂɋC�t���Ă��Ȃ��B

�c���(�ʂ�)�ݍ�(����)����(���т�)�����̋@�F�{�c�ɐ���������v�ǂ�N������n�^���L�B

�ї�(�͂��)�ɍ��L��A�D��(�ł����イ)�Ɏh(�Ƃ�)�L��F�v��ʂƂ���ɍ���h������A�������B

�{���F

���鎞�m���A���X�̘V�k�ɕ������A

�u�ܑ�R(��������)�ւ̓��́A�ǂ��s���̂ł����H�v�B

�V�k�͌������A

�u�^�������ɍs���Ȃ����v�B

�m���A���̌��t�ʂ�ɎO�ܕ��s���ƘV�k�͌������A

�u�Ȃ��Ȃ��̖V����Ɍ��������A��͂蓯���悤�ɍs���Ȃ����v�B

��őm�����̘b����B�ɘb�����B

��B�͌������A

�u�ЂƂ킵���s���Ă��̔k����̐��̂����͂��Ă�낤�v

��������ɂȂ�ƁA��B�͏o�����čs���ē����悤�ɓ���q�˂��B

�V�k���܂������悤�ɓ������B

��B�͋A���ė���Ɩ剺�̏C�s�m�Ɍ������A

�u�킵�͂��O�����̂��߂ɂ��ܑ̌�R(��������)�̔k��������j���Ă��܂������v�B

�]���F

�V�k�͎����̐w���ɍ�(��)�Ȃ���헪����邱�Ƃ�m���Ă���炵�����A

�v�ǂ����ɂ���Ă��邱�ƂɋC�t���Ă��Ȃ��B

��B�͖{�c�ɐ������A�v�ǂ�N������n�^���L�����������A

�i��������s���Ƃ́j�叫�R�̂悤�ɂ͌����Ȃ��B

�悭�_������Γ�l�Ƃ��ɗ����x������B

�Ƃ������B�a���͈�̘V�k�̉��������j�����̂ł��낤���A�����Ă݂Ȃ����B

��F

�����������₪�����Ȃ�A���������Ă���͓̂��R�̂��Ƃ��B

�������A�V�k�̓������ꏏ���ƌ����Ă����т̒��ɍ����������Ă�����A

�D�̒��Ɏh���B��Ă��邱�Ƃ�����B

�{���͘V�k����B�a������l���ł���B

���̘V�k�ܑ͌�R�֓o��H�T�̒��X�ł����̐ڑ҂ł����Ă����ƍl������B

���̘V�k�͑����̑T�̌��̊�������Ă����悤�ł���B

�ܑ�R�֓o��m���A�u�ܑ�R(��������)�ւ̓��́A�ǂ��s���̂ł����H�v

�Ɛq�˂�ƁA�V�k�͂����A

�u�@�}�����i�^�������ɍs���Ȃ����j�v

�Ɠ������t�œ����Ă����B

�m���A���̌��t�ʂ�ɐ^�������ɎO�ܕ��s���ƘV�k�́A

�u�Ȃ��Ȃ��̖V����Ɍ��������A��͂蓯���悤�ɍs���Ȃ����v

�Ɣ���������̂���ł������B

�{���ܑ͌�R(��������)�֓o��H�T�ňӖ����肰�ɓ��ē�����V�k

�̂��Ƃ�����B�a�������ۂɏo�����Ĕޏ���_�����A

�u�@�}�����i�^�������ɍs���Ȃ����j�v�Ƃ͉��������j����̂����Ƃ����邾�낤�B

�ܑ�R�͕���M�̎R�ł���B

�����F�͉�X�̐S�ɋ���u�ʎ�̒q�d�v���ے����Ă���B

�u�ʎ�̒q�d�v�͖����ʒq�i�����q�j�ł���B

�u�ʎ�̒q�d�v�͑T�̋��ɂ̖ړI�ł���B

�u�ܑ�R�ւ̓���q�˂�m�ɁA�V�k�͂����A�u�}�����@�i�@�^�������ɍs���Ȃ����j�v�Ɠ�����B

�������A���́u�}�����@�i�@�^�������ɍs���Ȃ����j�v

�Ƃ������t�͒P�Ȃ�n���I���ē��̌��t�ł͂Ȃ��B

�u�ʎ�̒q�d�v�i�����ʒq�����̒q�d�j�ɓ��B���邽�߂̓��ē��̌��t�ł���B

�����A�V�k�́u�C�s�ɐ�S�W�������A�^�������Ɏ��Ȃ��u�ʎ�̒q�d�v�ɍs���Ȃ����i�}�����j�v

�ƌ����Ă���̂ł���B

���̌��t��P�Ȃ�n���I���ē��̌��t���ƌ�����āA

�^�����������čs���m�ɑ��ĘV�k��

�u�Ȃ��Ȃ��̖V����Ɍ��������i���̐^�ӂ�������Ȃ��Łj�A��͂蓯���悤�ɍs���Ȃ����v

�Ɣ���������Ă���̂ł���B

�u�]���v�ɉ����Ė���́u�悭�_������Γ�l�Ƃ��ɗ����x�������v�ƌ����Ă���B

��l�̗����x�Ƃ��Ď����̂悤�Ȃ��Ƃ��l������B

�V�k�̗����x�F

�V�k�ܑ͌�R�֓o�铹��q�˂�m�ɁA

�u�}�����@�i�@�^�������ɍs���Ȃ����j�v�Ɠ�����B

���̌��t��P�Ȃ�n���I���ē��̌��t�Ǝ���Đ^�����������čs���m��

�u�Ȃ��Ȃ��̖V����Ɍ��������i���̐^�ӂ�������Ȃ��Łj�A��͂蓯���悤�ɍs���Ȃ����v

�Ɣ���������Ă���B

����͒P�Ȃ����Ƃ�����莩���̋��n���ւ�A

�m���������Ě}���Ă���悤�ȋ���������B

�V�k�́u�C�s���S�W�����Ȃ����v�B

�V�k�́u�ܑ�R�Ƃ����O�E�̎R�Ȃɂɒ��ӂ������Ă͂����Ȃ��B

���Ȃ̐S�����߁A�^�������ɁA���Ȃɋ����u�ʎ�̒q�d�v�ɍs���Ȃ����i�}�����j�v

�Ƃ͂�����Ǝ���m�Ɍ����Ă��Ȃ��B

���̂��߁A�m�͒n���I���ē��̌��t�Ǝ���Đ^�����������čs���̂ł���B

�V�k�͎��������������^�ӂɋC�t�������ɁA����������āA

���Ȃ��ւ��Ă���͎̂��ߐS�������Ă����ƌ��킴��Ȃ����낤�B

����͕��@�̏C�s�҂Ƃ��Ă̗����x�ƌ����邾�낤�B

��B�̗����x�F

��B�ܑ͌�R�֓o��H�T�̒��X�̘V�k�́u�^�������ɍs���Ȃ����i�}�����j�v�ƌ������́A

�P�Ȃ�n���I���ē��̌��t�ł͂Ȃ�

�����Ђ�����ɁA���Ȏ������̏C�s�ɐ�S�W�����āu�ʎ�̒q�d�i�����ʒq�j�ɍs���Ȃ����i�}�����j�v

�ƏC�s�ԓx�ɂ��Č����Ă���̂��Ɗ��j�����B

�������A����͘V�k�̐^�ӂ����j�����ɉ߂��Ȃ��B

��B�قǂ̗͗ʂ���T�҂Ȃ�A

�P.�V�k�Ɂu�}�����v�ƌ����Ĕ���邾���ł͕s�[���ł���ƘV�k��@���B

�Q.�w�l�̖ϑz��D���A�^�ܑ̌�R�͊O�ɂ���̂ł͂Ȃ��A

�r���i���Ȃ̐S���j�ܑ̌�R�ɓo��A

�u�^�̎��ȁv�ɖڊo�߂邱�Ƃ��^�̖ړI�ł��邱�Ƃ�������B

�R.���̂��߂̊���i�Ȃǂɂ��ĘV�k�ɏ������邱�ƂȂǂ��K�v�ł͂Ȃ����낤���B

�u��v�ł�

�V�k�̓������u�}�����v�ƌ��������������ƁA

���f���Ă���Ƃ��т̒��ɍ����������Ă�������H�ׂ�ƃK�W���ƍ�������A

�D�̒��ɉB��Ă���h���h����悤�Ȗڂɂ������ƂɂȂ�B

�C�s���ɂ͂��̂悤�Ȃ��Ƃ�����̂Ŗ��f������

���Ӑ[���C�s���Ȃ�������Ȃ��Ɖr���Ă���B

�{���ŕ����F�M�̗�R�ł���ܑ�R���o�Ă��Ă���B

�ՍϘ^�̎��O�ɂ����āA�ܑ�R�ƕ���ɂ��ėՍϋ`���́A

�u�ܑ�R�ɂ͕���͂��Ȃ��B����͂��O�B���g�A���ꂱ��������������Ȃ̂��v

�ƌ����āA�O�E�i�ܑ�R�j�ɕ�������߂Ă͑ʖڂ��ƌ����Ă���B

���̗Սς̐��@���{���̎Q�l�ɂȂ�B

�i�ՍϘ^���O�V�|�Q���Q���j�B

��g����ւ��D�T�O�`�T�Q

�{���F

�����A���݂ɊO��(���ǂ�)�₤�A

�u�L��(������)���킸�A����(�ނ���)���킸�H�v�B

��������(����)���B

�O���^�Q���ĉ]���A

�u�����̑厜���(������������)�A

�䂪���_���J���ĉ�����ē���(�Ƃ��ɂイ)�����߂������v�B

�T(���Ȃ�)����(�ꂢ)����(��)���ċ���B

����A�q���ŕ��ɖ₤�A�u�O���͉��̏��ؗL���Ă��^�Q���ċ����H�v�B

�����]���A�u���̗ǔn�̕ډe�����čs�����@���v�B

�]���F

�@����͔T(���Ȃ�)������q�A��(����)�����O���̌���(����)�ɔ@�����B

��(����)�炭��(��)���A�O���ƕ���q�Ƒ������邱�Ƒ������B

��F

���n(����ɂ�)��ɍs���A�X��(�Ђ傤��傤)��ɑ���B

�K��(�����Ă�)�ɏ�(�킽)�炸�A���R(����)�Ɏ���T(����)���B

���F

�����F���̏\���i�\�̕ʖ��j�̈�B�����Ƃ͞���̃o�K�o�b�g�i����������ҁj�̊���B

�O��(���ǂ�)�F�C���h�ɂ����ĕ����ȊO�̑��̏@���̋����B�܂����̐M��ҁB

�Z�t�O���A��\��̊O���Ȃǂ��m���Ă���B

����(����)�F������ƍ��蒼�����ƁB�ق��Ĉ֎q�ɍ��邱�ƁB

����F�u�b�_�̏\���q�̈�l�ő������Ə̂��ꂽ�A�[�i���_�̂��ƁB��22���Ɋ��o�B

���̗ǔn�̕ډe�����čs�����@���F�G���܌o��

�u���Ɏl��̗ǔn�L��B�ǔn�L���ĉ핽����ȂāA���̕ډe���ڂ݂Ēy�E�E�B�v�Ƃ���̂���B

���n(����ɂ�)��F�u���n��̎��v�Ƃ͔����g�̌��ɒ��ʂ������Ԃ̂��ƁB

�K��i�����Ă��j�ɏi�킽�j�炸�F�\�n�̕�F�̂悤��

�Q���ɒi�K��ŕ��ʂɓ���Q�C�ł͂Ȃ�

�꒴�ɕ��ʂɎ���ڌ�ɂ��Č����Ă���B

���R�i�����j�Ɏ���T�i�����j���F

�f�R��ǂł��܂��Ă������p�b�Ɨ������ƁB�厀��Ԃ���B

�{���F

�u�b�_�ɂ���O�����������A

�u�L�Ƃ����Ă��A���ƌ����Ă��\�킷���Ƃ��ł��Ȃ����͉̂��ł����H�v�B

�u�b�_�͂��炭�ق��č����Ă����B

����������O���͎^�Q���āA

�u�����̑傫�Ȏ��߂ɂ���āA���̖����̉_������A��点�Ē����܂����v

�Ɨ�����ċ����čs�����B

����ƈ���̓u�b�_�ɕ������A

�u�O���͈�̉���������ƌ����āA���̂悤�Ɏ^�Q���ċ����čs�����̂ł����H�v�B

�u�b�_�͉]�����A

�u�ǔn���ڂ̉e�������r�[�ɑ����čs���悤�Ȃ��̂����v�B

�]���F

����̓u�b�_�̒���q�ł��邪�A�O���̌����ɋy�Ȃ��B

����ł͂��̊O���ƕ���q�Ƃ��ׂĂǂ�ʂ̍������邩�����Ă݂�B

��F

�s�����̐n�̏���s������A������邩������Ȃ��X�̏�𑖂�悤�Ȃ��̂��B

�T�̓��ł͊K���Ō�邱�Ƃ͂Ȃ��A

�f�R��ǂł��܂��Ă������p�b�Ɨ����悤�Ƀp�b�ƌ��̂��B

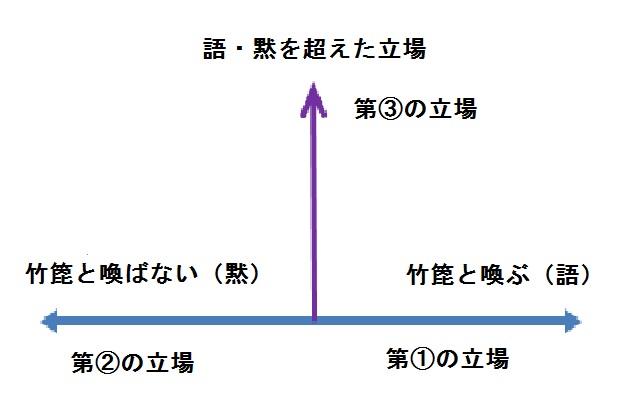

�{���ł́A����O�����u�L�ł��A���ł��Ȃ����͉̂��ł����H�v�Ƃ������������B

���̎���̓A���X�g�e���X�̘_���w�ł͂��肦�Ȃ��B�@

���̂Ȃ�A�A���X�g�e���X�̘_���w�ł́u�L�ł��邩�A���ł��邩�̂ǂ��炩�ł���A���̒��Ԃ͂Ȃ��i�r�����j�v

�Ƃ��邩��ł���B

�{���́A�Q�T���ɉ����ċR���������u���̕��@�͎l��A�S��Ȃǂ�����_�����Ă��܂��j�B

�悭�����Ȃ����i���d��(�܂�����)�̖@�͎l��𗣂�S��𗣂�S���₷�j�B�v

�Ɠ����^�C�v�̖��ł���B

�i��Q�T���u�O�����@�v���Q���j�B

�Q�T���ŋR�́u���@�̋��ɂ͎l��A�S��A�S��Ȃǂ����錾��\�����Ă����v�ƌ����Ă���B

�{���͈�̌���E���삷�ׂĂ������̑S�̍�p�ł���ƍl����n�c�T�i�^�B�@�j�́���p�������̎v�z�Ő����ł���B

����p�������̎v�z��

���ɑ�Q�T���i�O�����@�j�̐}�P�P�ɂ���Đ����������A�O�̂��߈ȉ��ɍĂю����B

�@

�}�P�P�D����p�������̐����}

�@�}�P�P�Ɏ����悤�ɁA�T�ł���̌���E����͖{�̂ł���]�i�������j�̍�p�ł���

�ƍl����i����͉Ȋw�I�ɂ��������j�B

�u�b�_�i�����j�͂��炭�ق��č����Ă��邱�Ɓi�����������j�ł�����������ƌ�����B

�ق��Ă��邱�Ƃ́u���i�����j�������������Ă��Ȃ��ł͂Ȃ����H�v

�Ƃ����^�₪�N���邩���m��Ȃ��B

�u�L�i�L��(������)�j�͂ǂ��ɂ��邩�H�v�Ƃ����^�₪�N���邩���m��Ȃ��B

���̋^��ɑ��Ă͎����̂悤�ɓ����邱�Ƃ��ł���B

�ق��Ă���ƌ����Ă��]�͏�ɓ����Ă���B

�ċz�����Ă���Ή����̌ċz�����͓����Ă���B

�]�͏�ɓ����Ă���B���̑��ʂ͗L�i�L���j���ƌ�����B

�܂��A�]�ɂ͔����d����������Ă��Ȃ��̂Ŗ����A���`�ŁA���̑��ʂ����B

�����l����Ɣ]���L�ł���Ɠ����ɖ��ł����Ƃ������ʂ������Ă���B

����͗L�łȂ����A���ł��Ȃ��Ɓw�o��̘_���x�Ő������邱�Ƃ��ł���B

�{���͌��̖{�̂ł���]�̃n�^���L���u�b�_�̋����Ŏ����A

�O���͂�����u���ɗ����������Ăƌ����邾�낤�B

�������A���̂悤�ȑT�I�ⓚ���u�b�_�ݐ�����ɂ������Ƃ͍l���ɂ����B

���n�����̌o�T��ǂތ���A�u�b�_�̐��@�͘_���I�ŕ�����Ղ��B

�}�P�P�Ŏ���������p�������̎v�z�͒�������̔n�c����̑T�ɂ����ďo�Ă����v�z�ł���A

�u�b�_�̌��n�����ɂ������Ƃ͍l�����Ȃ��B

���̈Ӗ��Ŗ{���āi�R�Q���j�͒����ł̑T�@�̌��Еt���̂��߁A�����T�ɂ����ĐV�����n�삳�ꂽ�ⓚ�ƌ����邾�낤�B

�u���v�ɂ����āA

�u���n��ɍs���A�X�ŏ�ɑ����v�Ɖr���Ă���B

����͌��̐n�̏��X�ŏ�ł͂����������Ă���Ƒ�������芊�藎����B

���ʈӎ������āA�����������Ă����Ȃ����ƌx�����Ă���̂ł���B

�u���v�̑���ł́A

�u�T�̓��ł͂��������\�n�̊K���Ō��悤�ȑQ�C�̓����Ƃ�Ȃ��B

�f�R��ǂł��܂��Ă������p�b�Ɨ����悤�Ƀp�b�ƌ��̂��B�v�Əq�ׂāA

���ڌ�T�i��@�T�j�̗�����r���Ă���B

��g����ւ��D�P�R�T�`�P�R�U

�{���F

�n�c�A���݂ɑm�₤�A�u�@���Ȃ邩���ꕧ�H�v�B

�c�H���A�u��S���v�B

�]���F

�@�Ⴕ�A�җ��Ɍ����Č������A�Q�w�̎�(��)�L(����)��ʁB

��F

�H�Ɍ��q�Ɉ���A�{�炭�悷�ׂ��B���l�ɑ��킸��Ό����邱�Ɣ���B

�l�Ɉ����ẮA��(����)���O��������A�����S����Ђ��{���ׂ��炸�B

���F

��S�F�u��S�v�ƌ������t�́u�n�c��^�v�Ɍ�����B

�w���S�����x���S�����ł���Ƃ���A�u��S�v�́u�S�͕��łȂ��v�ƂȂ邪�A

�`���I�ȉ��߂ł́w���S�����i�S�����j�x�ɑ��鎷�����������߁A

�u�S�ł��Ȃ��A���ł��Ȃ��v�Ƃ���Ă���B

�җ��i�����j�F�����B�{���̖ʖځi���^�̎��ȁj�������B

�l�Ɉ����ẮA��(����)���O��������A�����S����Ђ��{���ׂ��炸�F

�u�������Q�v�ɓ�ɁA

�u�l�Ɉ����ẮA��(����)���O���̘b������A�����S����АS��e�ׂ��炸�v�ƌ�����B

���F�Ƃ����ǂ��{�S�����炯�o���Ęb���Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����Ӗ��B

�{���F

���鎞�A�n�c�a���ɑm���������A�u���Ƃ͂ǂ��������̂ł����H�v�B

�n�c�͉]�����A�A�u�S�ł��Ȃ��A���ł��Ȃ��v�B

�]���F

�������̏����������邱�Ƃ��ł���A�T�̏C�s�͊������B

��F

�H�Ō��q�Ɉ��������ɂ́A�����o���ׂ������A���l�łȂ���Ύ����o���K�v�͂Ȃ��B

�l�ɂ́A�O��������Ă��ǂ����A�S�Ă��{���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�R�O���́u���S�����v�̑����b���n�c��^�ɏo�Ă���B

����m���X�ɔn�c�ɖ₤���A�u�a���͉��́A���S�����Ɛ����̂ł����H�v

�n�c�͌������A�u�q���������̂��~�߂邽�߂��B�v

�m�H���A�u�����~���͂ǂ�����̂ł����H�v

�n�c�͌������A�u��S���B�v

���̂悤�ɁA����S�����ƌ������t�́����S�������ɂ��Ă̖ⓚ�ŏo�Ă��Ă���B

����S�����ƌ������t�́����S�������̔ے�\���ł��邩��

�R�O���́u���S�����v�̌��ĂƊW������B

�i��R�O���u���S�����v���Q�� �@�j�B

���A�����S��������

�S���� �E�E�E�E �i�P�j

�̓����ŕ\�킷�Ƃ��̔ے�\����

�S�@���@���@�@ �E�E�E�E �i�Q�j

�i�S�͑������ł͂Ȃ��j�ƂȂ�B

�i�Q�j���́u�S�͑������ł͂Ȃ��v�́u�T�O�����ꂽ�S�͕��ł͂Ȃ��v

�ƌ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�n�c�́����S�������Ƃ������t��

�i�P�j���̂悤�Ɂi�S�����j�ƊT�O���i�v�z���j����镾�Q���������B

�`���I�ȉ��߂ł́u��S���v�ƌ������t�́A

�T�O���i�v�z���j���ꂽ�����S�������i�S�����j�ɑ��鎷�����������߁A

�u�S�ł��Ȃ��A���ł��Ȃ��v�Ƃ���Ă���B

����̉Ȋw�I�ϓ_�ɗ��ƁA�u�{���̖ʖځv�̖{�̂́w�]���𒆐S�Ƃ������w�]���S�̔]�x�ƌ������Ƃ��ł���B

�i��S�́u���̑̌��Ƃ��̕��́F���̂Q�v���Q���j�B

�]���āA�u�S�ł��Ȃ��A���ł��Ȃ��v���̂Ƃ�

�w�@�]���𒆐S�Ƃ������w�]���S�̔]�i���{���̖ʖځj�x���S�ł��Ȃ��A���ł��Ȃ��A���Ƃ��\��������̂��B

�ƌ����Ă���ƍl������B

��ԉ����́u�����ꕨ���s���v�Ƃ������t�Ɏ����Ƃ��낪����B

�i�����ꕨ���s�����Q�� �@�j�B

�u�]���v�Ŗ��傪�u�������̏����������邱�Ƃ��ł���A�T�̏C�s�͊������v�ƌ����Ă���̂�

������̓��ł���ΑT�̖ړI�͒B���ł��������R���ƌ����Ă���̂��Ǝv����B

���w�]�͑�ꑥ�̎��ł������̖{�̂ł���A

���ꂪ������ΑT�̖ړI�͒B���ł��������R������ł���B

�n�c�́����S�������̋����ŊJ�債������̑�~�@��T�t�i752�`839�j��

�J��̌�A�V��R�̑�~�R�̈��ɋ����ĎR���o�邱�ƂȂ��C�s���d�˂Ă����B

����m����~�@��T�t�Ɂu���̍��A�n�c�́���S�����ƌ����Ă���悤�ł���v�ƍ������B

��~�@��T�t�́u�n�c�́���S�����ł悢�̂��B���͂��������S���������B�v�Ɠ������B

�n�c�͂��̘b���āu�~�q�n�����B�v�ƌ����đ�~�@��T�t��J�߂��Ɠ`������B

�@����S�����͂悭�S�ł��Ȃ����ł��Ȃ��Ɛ��������B

�O�c�m�T���́u�M�S���v�ɁA

�u��S�s���Ȃ�Ζ��@�閳���B��Ȃ���Ζ@�����A��������ΐS�ɂ��炸�v

�Ƃ������t������B

����͈�S�s���̖{�̂������{���̖ʖځi�^�̎��ȁj�ł��邱�Ƃ��q�ׂ��ӏ��ł���B

��S�s���̖{�͉̂��w�]�i���]���{��]�Ӊ��n�j�ł��邱�Ƃ��������Ă���B

(�M�S�����Q���j�B

���̂Ȃ牺�w�]�͖��O���z�̖��ӎ��]�ł��邩��S�i���ӎ��j�������邱�Ƃ��Ȃ�����ł���B

�ӎ��������邱�Ƃ��Ȃ���ΐS�ł͂Ȃ��B

���̂悤�Ȃ��̂͐S�ł��Ȃ��A�܂����ƌĂԂ��Ƃ��ł��Ȃ��B

���������S�����ƌ������ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�@�����S�������́����S����(�������Ԃ�)���Ƃ������邪���҂͓������Ƃł���B

�u���v�ɉ����āA

�u�H�Ō��q�Ɉ��������ɂ́A�����o���ׂ������A���l�łȂ���Ύ����o���K�v�͂Ȃ��v

�Ɖr���Ă���B

����͑���̒��x�ɉ����āi���āj�Ή����ׂ����Ƃ������Ă���̂ł���B

�H��œ����̕�����Ȃ��l�ɁA�����o���Ă����������悤�ɁA

���l�łȂ��l�Ɏ���������K�v�͂Ȃ��Ɖr���Ă���̂ł���B

�u�l�ɂ́A�O��������Ă��ǂ����A�S�Ă��{���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ́A

�l�ɑS�Ă�������Ƃ��̐l���Q������Ƃ��낪�Ȃ��Ȃ�̂łR�O�����炢�Ŏ~�߂Ȃ����Ɖr���Ă���B

����͔n�c�a���͂���Ȃɐe�ɋ����Ă���Ă���̂ɖ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ͏�Ȃ�

�Ƌt�ɉ�X�ɔ����Ă���̂ł���B

��g����ւ��D�P�R�V�`�P�R�W

�{���F

���]���A�u�S�͐��ꕧ�ɂ��炸�A�q�͐��ꓹ�ɂ��炸�v�B

�]���F

����(����)�ׂ��A�V���ā@�(�͂�)����(��)�炸�ƁB

�킸���ɏL��(���イ��)���J���A�ƏX(�����イ)�O(�ق�)�ɗg(��)����B

�����̔@���Ȃ�ƑR(����)�(��)���A����m��҂͏��Ȃ��B�@

��F

�@�V����ē���(�ɂ��Ƃ�)�o(��)�ŁA�J�����Ēn�㎼(���邨)���B

���s�����ēs(����)�Đ�����(����)��A��������M�s�y(����ӂ��イ)�Ȃ邱�Ƃ��B

���F

���a���F���i�Ȃ�ӂ���A�V�S�W�`�W�R�S�j�B

����̑T�ҁB�n�c����i�V�O�X�`�V�W�W�j�̖@�k�B

�S����C�A�����q���ƂƂ��ɔn�c�剺�̎O��t�̈�l�B

�@�n�F�Z�c�d�\����ԉ������n�c����@����聨��B�]�V��

�q�F�m���B

����(�ɂ��Ƃ�)�F���z�B

�M�s�y�i����ӂ��イ�j�F�M���邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƁB

�ƏX�O�i�����イ�ق��j�ɗg�i���j����B�F�ƒ���̒p���O���ɂ��炯�����B�T�̖��ӂ��O�ɋ�����B

�{���F

���a���͉]�����A�u�S�͕��ł͂Ȃ��A�q���͕����ł͂Ȃ��v�B

�]���F

���Ƃ����낤�l���A�Ƃ��Ēp�Ƃ������̂�������Ȃ��Ȃ����̂��낤���B

�@�L�������J���ĉ�������ׂ����Ǝv������A�Ƃ̒p���O�ɂ��炵����B

���Ƃ��������Ƃ��Ă��A���a���̑剶��m��҂����Ȃ��̂͒Q���킵�����Ƃ��B�@

��F

�����̑��ɂ͑��z���P���A�J���~��Α�n�͎�(���邨)���B

�v���̂�����s�����āA�S�Đ���������Ă��A

�M���邱�Ƃ��ł��Ȃ���ǂ����悤���Ȃ��B

�n�c���������u���S�����v��u����S�����v�̑T��

�����I�ŕ��ՂȂ��ߍL�������ꔚ���I�ȗ��s���݂��悤�ł���B

�������A�L���ɂȂ�Ƌ��ɕ��Q���o�Ă����B

����́u���S�����v��u����S�����v���T�O�����Ďv�z�Ƃ��đ����邱�Ƃł���B

�����Ȃ�Ɣn�c�̐^�ӂƈقȂ�B

�{���͂�������邽�ߔn�c�̒���q�ł��������������t�����ƂȂ��Ă���B

�Q�T�C�s�҂́A�u���S�����v�ƕ��������̐S�����̂܂ܕ����Ɠ��ɊG��`���悤�ɂȂ�B

�܂��u����S�����v�ƕ����Ƃ��̗~�ʼn��ꂽ�}�S�����̂܂ܓ����Ǝv���B

���͂��̂悤�Ȉ��ՂȑT��ے肷�邽�߁A

�u�S�͐��ꕧ�ɂ��炸�A�q�͐��ꓹ�ɂ��炸�v�ƌ����Ă���̂ł���B

����͈ꌩ�A�u���S�����v��u����S�����v��ے肵�Ă���悤�ł��邪�A

�t���I�Ɍ����Ă��邾���ŁA�u���S�����v��u����S�����v�̐^�ӂ�`���邽�߂Ɍ������ɉ߂��Ȃ��B

�u�q�͐��ꓹ�ɂ��炸�v�Ƃ�

�{�Ȃǂ�ǂ�œ����m���╪�ʈӎ��Ɋ�Â����ʒq�i���m�j�͓��ł͂Ȃ��A

���T�C�s��ʂ��āA���w�]����̂ɂ����]���琶�܂�閳���ʒq�����ł����ƌ����Ă���B

����

���t��v�z�Ɋ�Â����m�̒q�d�ł͂Ȃ��A���T�C�s�ɐ�O���ĉ��w�]����̂ɂ����u�����ʒq�v��̌����J������

�ƌ����Ă���ƍl������B

�u�]���v�ł͓��͂��������V�l�������������Ēp�����炵����A

�܂�Ƃ������ĕ��Ƃ̒p�����炵�Ă���Ƃ������낵�Ă���B

�������ɂ���Č��Ȉӗg�̕\���ł���B

���̌��t�K�ɂ��ĉ��悤�Ȃ��Ƃ͂����A

���̐^�ӂ����ݎ��Ɖ�X�ɒ��ӂ�^���Ă���̂ł���B

�u���v�ɂ�����

�u�����̑��ɂ͑��z���P���A�J���~��Α�n�͎�(���邨)���v�Ɖr���Ă���B

���@�̐^���͂��̂悤�ɊȒP���ĂȂ��̂������Ă���B

�������A�v���̂�����s�����đS�Đ���������Ă��A

�u�^�̎����v�ւ̐M��O�ꂵ�������哹���Ȃ�����ǂ����悤���Ȃ��ƌ����Ă���B

��g����ւ��D�P�R�X�`�P�S�P

�{���F

�ܑc�A�m�ɖ₤�ĉ]���A�u�菗����(��������肱��)�A�߉�(�Ȃ�)������^��(����Ă�)�H�v

�]���F

�Ⴕ�җ�(�����)�Ɍ����Đ^�����蓾�A

��(���Ȃ�)���m���k(����)���o�Ċk�ɓ��邱�ƁA���ɂɏh���邪�@���Ȃ���B

���ꈽ���͖����R(����)�炸��A�ɗ������邱�Ɣ�(�Ȃ�)��B

�}�R�Ƃ��Ēn���Ε���U���A���ɗ���{�E�I�̎��蔪�r�Ȃ邪�@���Ȃ��B

�ߎ��������Ɣ���A���킸�ƁB

��F

�@�_�����ꓯ���A�k�R(��������)�e�X�قȂ�B

����(�܂�Ղ�)�����A����ꐥ��B

���F

�ܑc�F�ܑc�@���i�H�`�P�P�O�S�j�B�k�v�̑T�ҁB

�ՍϏ@�k��h�A���_��[�i�P�O�Q�T�`�P�O�V�Q�j�̖@�k�B

�@�n�F�@�Սϋ`���E�E�E�E���Α��^�~���k�������_��[���ܑc�@���@

�菗�����i��������肱��j�̘b�F

�u�菗�����v�̕���͓���̓`����w�����L�x�ɏo�Ă���B

�����͓��̎���A�t�z�ɒ��ӂƂ����l�������B

���ӂ̈�l���菗�́A�Ȃ��Ȃ��̔��l�ŁA�����Ƃ������j�q�Ɨ����������B

�菗�Ɖ��������������@���ӂ͓�l�����������ďグ�悤�ƌ����Ă����B

��l�͊��ŁA���̋C�ɂȂ��Ă����B

�Ƃ��낪��l���傫���Ȃ�ƁA���e�̒��ӂ́A�ޏ���ʂ̒j�ƌ��������悤�Ƃ����B

���̂��߂ɘ菗�͟T�a�ɂȂ����B

�����͒��ӂ̂�����������œs�ɍs�����ƌ��ӂ��āA�̋�����ɂ����B

���炭�s���ƁA�菗���ǂ������ė��āA

�u���Ȃ��Ƃ�������łȂ�����v �ƌ������B

�����͂��̐S�������ꂵ���v���A��l�͎�Ɏ�����������ĉ���冂̍��ɋ삯���������B

�ܔN�̍Ό�������āA�q������l�ł����B

�₪�āA�菗�͖]���̔O��݂������A������������Č̋��̍t�z�ɋA�邱�ƂɂȂ����B

�����͂܂���l�Œ��Ӂi�菗�̕��j�̉Ƃɍs���A�s�F��l�сA�͂�������B

�Ƃ��낪�A���ӂ̓P�Q���Ȋ���ŁA

�u���O�͘菗��A��삯���������ƌ������A

�菗�͂��O���Əo���Ĉȗ��Y�[�b�ƕa�C�ŁA���܂��܂��ׂ̕����ɐQ�Ă�����v

�ƌ����B

�@����������Ɖ�������������炳���ς�킩��Ȃ��Ȃ����B

�Ƃɂ����M����Ɏc���Ă����菗��A��Ă���ɂ�����Ƃ��A

�}���ň����Ԃ��A�菗��A��ė����B

�@����ƁA���܂̂��܂܂ŕa�炵�Ă����菗���C�\�C�\�ƁA

�ׂ̕�������o�Ă��āA

�Z��̘菗�݂͌��ɕ��݂�������Ǝv���ƃA�b�Ƃ����Ԃɍ��̂��Ĉ�l�ɂȂ����B

�{���͂��̕�������ɂ��Čܑc�@�������Ă�n�������̂ƍl������B

�ܑc�@������ܑ�ڂ̖@���ł��閳��d�J�ɂ��̌��Ă��`�����Ă����ƍl������B

�߉Ӂi�Ȃ��j������^��i����Ă��j�H�F�ǂ��炪�{�����H

�@�߉ӂƂ́A����A����A�̂��ƁB�܂��A��ȏ�̎����ɑ��āA

���̂��Âꂩ�����I�ڂ��Ƃ���Ƃ��ɗp����^��㖼���B

�ǂ�A�ǂ���̂��́B�^��͐S�̉���A�S��̂��ƁB

�n���Ε��F�Ñ�C���h�l���M�������E�����̎l���f�B

�n���Ε���U�F�l�啪���Ƃ������B�l�Ԃ����ʂ��ƁB

�{�E�I�F�I

���ɗ���{�E�I�̎��蔪�r�Ȃ邪�@���A�F

���ɗ������I���葫���o�^�o�^�����������ꂵ�ނ悤�ɁA

�����i��Ղ��j�F���ׂĂ߂ł����Ƃ����A���A�̌��t�B

�{���F

�ܑc�@���T�t�͑m�Ɏ��₵���A

�u�菗�̓��̂��獰�������������Ƃ������ꂪ���邪�A��̂ǂ��炪�{���̘菗�ł��낤���H�v

�]���F

�����A���̘b�̊����𑨂��A�{���̘菗�͂��ꂾ�ƌ��A

����ō����g�̂��痣��A�܂��g�̂ɓ���Ƃ������Ƃ́A

�����������ɏo�ďh����h�ɔ��܂�悤�Ȃ��̂��ƕ�����B

�������A��������Ă��Ȃ��Ȃ�A�ނ�݂ɐl���𑗂邱�Ƃ����Ă͂����Ȃ��B

�ˑR���ʂ悤�Ȃ��ƂɂȂ������A�Q�Ăӂ��߂��āA

�܂�œ��ɗ������I����r���o�^�o�^�����������ꂵ�ނ悤�Ȃ��ƂɂȂ邾�낤�B

����Ȏ�������Ă��n�܂�Ȃ��B

��F

�@�_�ƌ��͓����悤�Ȃ��̂����A�k�R�͂��ꂼ�����Ă���B

�@���ꂪ�킩��߂ł������肾�B��ł������ł�����B�@

�u�菗�����v�̌��Ă͕�����ɂ����B

�u�菗�����v�̕���͓���̓`����w�����L�x�ɏo�Ă���B

���̘b�̐����͏ȗ����ꂢ���Ȃ�{���̎��₪�o�Ă��邩��ł���B

���̘b��m��Ȃ��Ɓu�u�菗�����v�̘菗�ɂ��āA

�u��̂ǂ��炪�{���̘菗�ł��邩�H�v

�ƕ�����Ă��������₳��Ă���̂���������Ȃ��B

�@���鎞�ܑc�@���T�t�͒�q�B�Ɂu�菗�����v�̘b��������A

�u�w�菗�����x�̘b�œ�l�̘菗�̂ǂ��炪�{�����낤���H�v�Ƃ�������������B

���ꂪ���̌��Ă̌��ɂȂ��Ă���̂ł���B

�������A�u�菗�����v�̏ڂ����b�͏ȗ�����Ă��邽�ߖ{���͕�����ɂ����B

�u���@�ɕs�v�c�Ȃ��v�Ƃ����āA

�T�ł͖��d�s�v�c�Ȃ��Ƃ������B���̌��Ă͂��̐���S��b�ł͂Ȃ��B

�łܑ͌c�@���T�t�͂Ȃ�ł���Ȋ�Șb�����グ���̂��낤���B

�l�Ԃ͐S���������߂Ă����Ȃ��ƁA�菗�̂悤�ɐS�Ƒ̂����Ă��܂��A

����������ɋC�t���Ȃ��ł���ꍇ���A���Ȃ��Ȃ��B

���̂悤�ȏꍇ�ǂ̂悤�ɍl���Ώ�������悢���l�������邽�߂��ƍl������B

���̖����l���邽�߁A���a�ɜ���ĉƂŐQ����ł��܂����菗��菗�@�Ƃ��A

������冂̍��ɋ삯���������菗��菗�A�Ƃ��悤�B

�菗�@�Ƙ菗�A�͎��̕\�U�̂悤�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��悤�B

�@�\�U�@�菗�@�Ƙ菗�A�̕��ށ@

| �菗�̕��� | �菗�̏�� | �菗�̐S����� |

|---|---|---|

| �菗�@ | ���a�ɂȂ��Ď��ƂŐQ���� | �F�Ƌ`���̘_���ɏ]���� |

| �菗�A | ������冂̍��ɋ삯�������� | �F�Ƌ`������������� |

�u�菗�@�Ƙ菗�A�̂ǂ��炪�{�����H�v�Ǝ��₳�ꂽ���A

���ʂ̐l�͘菗�@���菗�A���{���ł���͂����ƍl����B

�������A���̂悤�ȓ�ґ���I�l�����ł͐l�Ԃ̖{���ɔ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�菗�@���{�����Ƃ��Ă��菗�A���{�����ƍl���Ă���ʊςɉ߂��Ȃ��B

�{���̘菗�͘菗�@�ł���ƂƂ��ɘ菗�A�ł���i��̉��������́j

�ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�菗�@�Ƙ菗�A�̂ǂ�����{�����ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���ɏq�ׂ��o���̘_���ł���B

�i��Q�T���̎l��_�����Q���j�B

�l�Ԃ͂��鎞�͇@�̏�Ԃł���A���鎞�͇A�̏�ԂɂȂ肤��B

�菗�@�Ƙ菗�A�̊Ԃ�h�ꓮ���Ă���ƍl����̂ł���B

�@���ۘ菗��冂̍��ŗ��l������5�N�Ԑ���������A�����Ă���B

����͍F�Ƌ`���̘_���ɏ]���菗�A����菗�@�ɂȂ����ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�l�Ԃ͈�ʊςł������ƌ��߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����ʐ��������Ă���B

�l�Ԃ͉E�������A�P�������A���������邩�A�g�̂��S���A

�ƒ납�d�����A�������_�����X�A��ɓI���ʈӎ��ɐU���Ă���B

���̌��Ă͂��̂悤�ȑ��ΓI���ʂ��̑I��������ΓI���E�A

���Ȃ킿�A�g�S�������Η����Ȃ���q��@�̐��E�ɖڊo�߂��������߂̌��Ă��ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�u�]���v�ɉ����Ė���͂����A���̌��Ă̐^�ӂ�������A�������͕Ђ����A

�u����ō����g�̂��痣��A�܂��g�̂ɓ���Ƃ������Ƃ��A

�����������ɏo�ďh����h�ɔ��܂�悤�Ȃ��̂��ƕ������E�E�E�v�ƌ����Ă���B

����͌Ñ�C���h�̗։��]�����Ɋ�Â��Č����Ă���B

�C���h�̗։��]�����̓`���[���h�[�M���E�E�p�j�V���b�h��

�u�܉ΐ��v�ɋN�������P�Ȃ�z�����ł���B

�։��]�����͉Ȋw�I�]���⌟�ɑς��鍪���������Ă��Ȃ��B

���̓_�u�]���v�ɉ����Ė��傪�����Ă��邱�Ƃ͊�������čl����K�v������B

�i�u�։��]���Ɠ܉ΐ��v���Q���j�B

�u��v�ł́u�_�ƌ��͓����悤�Ȃ��̂����A�k�R�͂��ꂼ�����Ă���v�Ɖ̂��Ă���B

�_�ƌ��͕v�X�菗�@�Ƙ菗�A��栂��Ă���B

�菗�@�Ƙ菗�A�͓����菗����o���p�Ȃ̂œ����悤�Ȃ��̂����A

�J�ƎR���ʕ��ł���悤�Ɉ���Ă���Ɖ̂��Ă���B

�菗�@�Ƙ菗�A�͓����菗�̕ʂ̖ʂ�\�킵�Ă���B

����Ɠ����悤�ɓ���̐l�Ԃ��菗���菗�@�Ƙ菗�A�ɂȂ����悤��

���̎���������ɏ]���ĕω�����ʂ������Ă����B

������u��ł������ł������v�Ɖ̂��āA

���Ƃ�����̐l�Ԃł����Ă��A���ʓI���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ����Ă���̂ł���B

�u��v�ł́A

����l�ԁi���j����ʐ��i���ʐ������j�������Ă��邱�Ƃ�������u�߂ł������肾�v�Ɖr���Ă���B

�]�Ȋw�I�Ɍ����Ɛl�Ԃ͎�̂Ƃ��Ĕ]�i���j�������Ă��邪�A

�������ł��邽�ߏ����ɏ]���āA�]�i���j�͑��l�Ȏp�ɕω�����B

�����Ȏp�ɂȂ�������Ƃ����āA�����ʕ��ƍl���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�،��v�z�ł͂�����ꑦ���A�������ƕ\������B

���邢�́A�����i���ƍ��ʁi���Ƃ������t��p���āA

���������������A�����ʑ��������Ƃ������B

���̂悤�Ș_���I�ɖ��������\���͑T�╧���ł悭�p������B

��g����ւ��D�P�S�Q�`�P�S�R

�{���F

�ܑc�H���A�u�H�ɒB��(���ǂ�)�̐l�Ɉ���A��ق���(����)�đ������B

���������A�r��(�Ȃ�)����(����)�Ă������H�v

�]���F

�Ⴕ�җ�(�����)�Ɍ����đΓ�(�����Ƃ�)���Đe�Ȃ�A

�W�����c��(��������)�Ȃ邱�Ƃ��B

���ꈽ���͖����R�炸��A�炽�{�炭��؏��Ɋ���ׂ�

��F

�H�ɒB���̐l�Ɉ���A��ق���(����)�đ�����B

�����G(���)����(�ւ��߂�)�Ɍ����A�����ɉ�Εւ����B

���F

�ܑc�F�ܑc�@���i�H�`�P�P�O�S�j�B�k�v�̑T�ҁB�ՍϏ@�k��h�A���_��[�i�P�O�Q�T�`�P�O�V�Q�j�̖@�k�B

�@�n�F�@�Սϋ`���E�E�E�E���Α��^�~���k�������_��[���ܑc�@���@

�B���i���ǂ��j�̐l�F���O�ꂵ���l�B

�җ��i�����j�F�����ł́u��قɍS�D���Ȃ����n�v�������B

�W�����F�͂Ȃ͂��A�����ւ�A�̈Ӗ��B

�W�����c���Ȃ邱�Ƃ��B�F�������̏�Ȃ����Ƃł��낤�B

����F�悭�C�����Č���B

�����G���ʁi����ւ��߂�j�Ɍ����F�{��͂�Ő^�������牣�肩���邱�ƁB

����(�ւ��߂�)�Ƃ͔߂��݂̂��܂蓁�Ŋ�����ƁB

�{���F

�ܑc�@���T�t�͉]�����A�u�H��ő��O�ꂵ���l�ɏo��������ɂ��A

���t�ő��Ă����قő��Ă������Ȃ��B

���āA�������Ƃ���A�ǂ��̂悤�ɉ�����Ηǂ��̂��낤���H�v

�]���F

�@������قɍS�D���Ȃ����n�Ƀs�^���Ƒ��邱�Ƃ��ł���A

�������̏�Ȃ����Ƃł��낤�B

�������A�������̂悤�ȋ��n��������Ȃ��Ȃ�A

�s�Z����̈�؎����ɏ�ɒ��ӂ��ďC�s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

��F

�H�ő��O�ꂵ���l�ɏo��������ɂ́A���t�ő��Ă����قő��Ă������Ȃ��B

����ł�����������Ȃ��Ȃ�A�{��j��������قǂԂ�B

��������A�ɂ��ɉ��Y��Ė{���̖ʖڂɂ����C�t�����낤�B

�{���́u�T�C�s�҂��H��ő��O�ꂵ���l�ɏo��������ɂ͂ǂ�������ǂ����H�v

�Ƃ������Ăł���B

�T�̊�{�I���_�Ǝp�����Ă���ƌ���Ηǂ����낤�B

�T�̊�{�I���_�ƌ��́u�����ʒq�v�ł���B

(�����ʒq�ɂ��Ă͕��̒q�d�������ʒq�A�����ʒq���Q���j�B

�u�����ʒq�v�Ƃ͖��䖳�S�̑f���ȐS�ƌ����Ă��ǂ��B

���̐S�͏����ɉ����đf���ɑf�����Ή����ē����S�ł�����B

�����ʎ�o�Ő���

�u�������Z�������S(�����ނ��傶�イ�ɂ��傤������)�i�܂��ɏZ���邱�ƂȂ����̐S���ׂ��j�v

�̐S�ƌ����Ă��悢���낤�B

�]���āA�u����ςȂǂ��������ɑf���ȐS�ōs���v�����̓����ƌ����Ă��ǂ����낤�B

�u�]���v�ł́A������قɍS�D���Ȃ��Ŗ����Ƀs�^���Ɛe���K�ɑΉ����邱�Ƃ��ł���A

���̐l�̓��퐶���͂��̏�Ȃ������K���Ȃ��̂ɂȂ�ł��낤�B

�������A�����@���̂悤�ȋ��n��������Ȃ��Ȃ�A

�s�Z����̈�؎����ɂ����Ē��Ӑ[�����f�Ȃ��C�s��ӂ�Ȃ��悤�ɂ��ׂ����ƌ����Ă���B

�u��v�ł́A�u�H�ɒB���̐l�Ɉ���A��ق���(����)�đ������v

�Ɩ{���̌��t�����̂܂ܗp���Ă���B

���̐��_�͊��ɘ_�����悤�Ɂu���N�Ɉ����Ă��A����������ꍇ�ɂ��A�f���Ȗ��S�̐S�ōs���v

�Ƃ������Ƃɐs����B

�Ȃ��̂Ăđ���Ƃ҂�����ƈ�ɂȂ邱�ƁA

�d���̎��ɂ͎d���ɏW�������䖳�S�Ɏd�������邱�Ƃł���B

�����A����ł�����������Ȃ��Ȃ�A�{��j��������قǂԂ�B

��������A�ɂ��ɉ��Y��āu�{���̖ʖ��v�ɂ����C�t�����낤�Ɖr���Ă���B

��g����ւ��D�P�S�S�`�P�S�T

�{���F

��B�A���݂ɑm�₤�A�u�@���Ȃ邩����c�t����(�����炢)�̈Ӂ@�H�v

�B�]���A�u��O�̔����q(�͂����サ)�v�B

�]���F

�@�Ⴕ��B�̓���(��������)�Ɍ������Č���(����Ƃ�)���Đe�Ȃ�A

�O�Ɏ߉ޖ�����(���肦)�ɖ���(�݂낭)�����B

��F

���A����W�Ԃ邱�Ɩ����A��A�@�ɓ������B

������(��)������̂͑r(����)���A��ɑ�(�Ƃǂ���)����͖̂����B

���F

��B�F��B�]�V��(���傤���イ���イ����)�i778�`897�j�B����̑�T�ҁB

���i�V�S�W�`�W�R�S�j�̖@�k�B��B�ω��@�ɏZ�̂���B�a���ƌĂ��B

�@�n�F�Z�c�d�\����ԉ������n�c����@����聨��B�]�V��

�c�t�����i���������炢�j�̈ӁF

�u�c�t�B�����C���h����͂��n�������i����(�����炢)�j���̈Ӗ��͂ǂ��ɂ���̂��H�v

�Ƃ��������ʂ��đT�̖{����₤�퓅�I�Ȍ��t�B

���j�I�Ȃ��Ƃ����₵�Ă���̂ł͂Ȃ��B

�����q�i�͂����サ�j�F�q�͏����B

��B�]�V���T�t��������B�ω��@�ɂ͔��̖i�����q(�͂����サ)�j�����������ƌ����B

�������A���̔��͕��ʂ̔��ł͂Ȃ������i�тႭ����j�������B

�����̓q�m�L�ȃr���N�V�����̍��B�����Ɏ�����Ύ��ŁA���͕O�Ɏ��ĐԂ��c���܂��������B

�}�P�R�ɔ����̎ʐ^�������B

�@

�}�P�R�D����

�@����W�Ԃ�F���������S�ɕ\������B

�@�ɓ������F���c�̐S�@�Ɍ_(����)��Ȃ��B

��A�@�ɓ������F���t�͕��c�̐^�̓����Ɍ_�����Ȃ��B

�{���F

��B�a���ɂ���m���q�˂��A�u�B����t���͂��C���h�������ė����Ӑ}�͉��ł����@�H�v

�������B�͒���w�����ĉ]�����A�u���̔��̎������v�B

�@

�����q

�]���F

������B�̓����������͂�����ƌ��������Ƃ��ł���A

�߉ޖ�����ӕ�F�������ɓ������ƌ�����B

��F

���̎�����͌��t�Ő����ł��Ȃ����A�j�S�ɐG��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

���t�������������A�S���������������B

�{���̖ⓚ�ɏo�Ă��锐�̎��Ƃ͂��̗t�𔐖݂ɗp���锐�̖i�u�i�ȁj�ł͂Ȃ��B

�}�P�R�Ɏ���������(�тႭ����)�ƌ����q�m�L�Ȃ̐j�t���i���j�ł���B

��(���͖����ɕʂꂽ���}�̎��͂Ɏ����Ɏ����t���t���A�ɖΗ͂�������Ύ��ł���B�@

�@��������F�a���������ω��@�ɟT���Ɣɂ��Ă����ƌ����Ă���B

���ʂ̐l�͎��͎����i�S�j�ƕʂ��̂ŁA�����ƑΏۂł�����i���j��Η��I�Ɍ��Ă���B

�������A��B�ɂƂ��āA�����ƑΏۂł�����i���j��Η��I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B

�ނ͐S�Ƌ��Ƃ���̂ɂȂ����u�S����@�E��������v�̑T�̋��n�ɗ����Č��Ă��邩��ł���B

��B�͂��̐S����@�̋��n���u���̔��̎�����i��O�̔����q�j�v�Ƃ������t�œ������̂ł���B

���̖ⓚ�̌��T�u��B�^�v�ɂ��Ǝ��₵���m����B�̓����ɖ��������A

�u�a���A���������Đl�Ɏ����Ȃ����v�ƌ������Ɠ`������B�@

���₵���m����B�Ɂu�a���A�O�E�̕��i�O���j�ȂŎ����Ă�������܂����B

�����Ɛ��_�I�ȓ��e�������t�Ő������Ă���Ȃ��ƕ�����܂�����v

�ƌ�������B�ɍR�c�����B

�������A����m�̍R�c�I�Ȏ�����Ă��A��B�́u���̔��̎�����i��O�̔����q�j�v

�Ƃ����������t�œ������Ƃ����B

����m�m�ɂ���B�̓����̐^�Ӂi�S����@�E������́j���`���Ȃ������̂ł���B

���̌��Ă�3���́u���w�v�̌��ĂƓ��ނł���B

�i�����3���u���w�v���Q���j�B

�w�S����@�̋��n�x�Ƃ��ϑz���ʂ�O��I�ɒD���s�������Ƃœ����鏃���ӎ��ł���

�ƍl�����Ă���B

���̌��Ăɂ��Ė��S���J�R�̊֎R���t�́u�����q�̘b�ɑ��@�����B�v

�Ƃ����L���Ȍ��t���c���Ă���B

���@�Ƃ́u�ϑz���ʂ�D�������v�Ƃ����Ӗ��ł��邩��A

�֎R���t��

�u�����q�̌��Ă͖ϑz���ʂ�O��I�ɒD���s�������Ƃŏ��߂Ă��̐^�ӂ��������B�v

�ƌ����Ă���̂ł���

�i��6�̖͂�����̂̋��n���Q���j�B

��g����ւ��D�P�S�U�`�P�S�W

�{���F

�ܑc�H���A�u栂��ΐ��R���i���������イ�j�̑��Q(�����ꂢ)���߂��邪�@���@�A

���p(������)�l��(������)�s(��)�ׂĉ߂���(����)��Ɂ@�A

�r��(�Ȃ�)�Ɉ����Ă����b(�т�)�߂��邱�Ƃ���@�H�v

�]���F

�@�Ⴕ�җ�(�����)�Ɍ������ē^�|(�Ă�ǂ�)���āA

��NJ�(������������)�����A��]����������A

�Ȃ��ď�l���ɕA���O�L����(����)���ׂ��B

���ꈽ���͖����R�炸��A

�X�ɐ{�炭���b(�т�)���ƌ�(���傤��)���Ďn�߂ē��ׂ��B

��F

�߂�����A�B��(��������)�ɑ��A��藈��p���ĉ�(���)���B

�ҍ�(���Ⴕ��)�̔��b�q(�т͂�)�A���ɐ���r������Ȃ�B

���F

�ܑc�F�ܑc�@���i�H�`�P�P�O�S�j�B�k�v�̑T�ҁB

�ՍϏ@�k��h�A���_��[�i�P�O�Q�T�`�P�O�V�Q�j�̖@�k�B

�Ζk�Ȍܑc�R�ɏs�Z�̂Ōܑc�ƌĂԁB

�@�n�F�@�Սϋ`���E�E�E�E���Α��^�~���k�������_��[���ܑc�@���@

���R���i���������イ�j�F�Ă̐����B

���Q�i�����ꂢ�j�F���̊i�q�i�Q�j�B�Q�i�ꂢ�j�͑��̊i�q�̂��ƁB

���b�i�т́j�F�K��(������)�B

�^�|�i�Ă�ǂ��j���āF�t�l(��������)�ɂȂ��āB

�l���F�P�D����̉��A�Q�D�O���̉��A�R�D�����̉��A�S�D�O��i���A�@�A�m�j�̉��@

�̎l�̉��̂��ƁB

����ł��R�D�͍��Ƃ̉��b�A�S�D�͏@����Ȋw�Z�p�̉��b

�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B

�O�L�F�O��̑��ݗ̈�A�����~�E�A�F�E�A���F�E�̎O�E�̂��ƁB

�������J��Ԃ������̐��E�̂��ƁB

�i�O���琢�E�ƎO�E���Q���j�B

�u�{�炭�E�E�E���Ďn�߂ē��ׂ��v�F�u�E�E�E����B��������E�E�E�ł��悤�v�Ƃ����Ӗ��̏�p��B

�B�́F���B

�ҍ��i���Ⴕ��j�F�����́B���͕�����\�킷����B

���ɐ���F�܂����������āB���ӂ̏����B

�{���F

�ܑc�@���͉]�����A�u栂��ΐ������ʂ�߂���̂𑋉z���Ɍ��Ă�����A

���A�p�A�l�̋r�S�Ă��ʂ�߂��Ă��܂��Ă���̂��A

�ǂ������킯�ŐK�������͒ʂ�߂��Ȃ��̂��낤���@�H�v

�]���F

�@�@�Ⴕ���̎��Ԃɑ��ċt�̕�����A

�^������������ŁA�j�S��˂����t��f�����Ƃ��ł���A

��͎l���ɕA���͖����̏O�����~�����Ƃ��ł��邾�낤�B

�������������܂ł͓����Ă��Ȃ��Ȃ�A

����Ƃ����̐����̐K�������͂��Ȃ��Ƃ����Ȃ����낤�B

��F

��������ʂ�߂���A���ɗ����A��蓹�����Ă�����ɂ����B

���̐K���Ƃ������̂́A���Ƃ����(��������)���ƌ��������Ȃ���B

�{���͔��B�T�t�̔���̌��Ă̂P�Ƃ�����ł���B

�{���Ōܑc�@���T�t�͐��R���i���������イ�j��栂��őT�̋��ɂ̏����������Ƃ����B�@

���R���i���������イ�j�Ƃ͖Ă̐����̂��Ƃ����A

����́u�^�̎����v��栂��Ƃ���Ă���B�@

���Q(�����ꂢ)�͑��i�q�Ƃ����Ӗ��ł���B

�����ł͖����̐��E��栂��Ƃ��ėp�����Ă���B

���������\���I������y�Q�T�҂Ȃǂɉ�����Ė��Ȃ�����

���̌��Ă����������Ă��邩������Ȃ��B

�����܂��Ȍ��Ăƌ�����B�@

�����̑̑S�́i���p�l��(������������)�j�͋������̓�����ʂ��Ă��܂����̂ɁA

�����ȐK�����ǂ����Ă��ʂ�Ȃ��Ƃ͈�̉����Ӗ����Ă���̂��ƎQ������̂�

�{���̂˂炢���Ƃ���Ă���B

�����̓��p�l��(������������)�Ƃ�

��X�̓��̒��ɂ����V�I�Ȓm���E�o���E�v�z�Ȃǂ̖ϑz��\�킵�Ă���B

�����̌�V�I�Ȗϑz��S�đ|�����ăN���A���Ă��܂����Ƃ�

�u�^�̎����v�ɋA���i�����j���Ƃ��ł���ƍl�����Ă���B�@

���ꂪ���p�l��(������������)���������̓�����ʂ�߂����i�K�ł���B

�܂������Ȃ��Ă��疢���c���Ă���K�����Q������i�K�ɂȂ�B�@

���p�l��(������������)���ʂ�߂����i�K�����ł�

�����^�́u�^�̎����v�Ƃ͌����Ȃ��B

�@�c���Ă���K�����ʂ�߂��Ă���A�n�߂āu�^�̎����v�ɂȂ�̂ł���B

�u�]���v�ł́A�������̌��ĂɌ����āA�t�ɂЂ�����Ԃ��āA

���[���o�ɖϑz�̎c�Ԃӂ��Ă��܂��ƌ��̊�i��NJ�j���J���āA

���̋��n�𗧔h�Ɍ����\�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B

�����Ȃ�ƁA��͎l���ɕA���͖����̏O�����~�����Ƃ��ł���B

�������������܂ł͓����Ă��Ȃ��Ȃ�A

����Ƃ����̐����̐K�������͂���ׂ����ƌ����Ă���B

�u��v�ł́A���̐��E�͕ʖ��u��E�̐[�B(���傤)�v�Ƃ��Ă��B

�����Ɏ~�܂�l�́u����̎����v�Ƃ�������A�����^�ɖ𗧂������Ȃ��B

�Ɋy���E�Œ��Q���Ă���悤�Ȃ��̂ł���B

������ƌ����Ė}�v�̐��E�Ɍ�ނ���������ĂԂ��ł���B

���̕ς��Ă��邪�̑�ȐK����{���ɒ͂܂��邱�Ƃ��ł���A

�^�̎��Ȋm�����ł���Ƌ��ɁA

�����̐��E�ɂ���O����{���ɋ~�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ɖr���Ă���̂ł���B

��g����ւ��D�P�S�U�`�P�T�P

�{���F

�_��A���݂ɑm�₤�A

�u������ƕՉ͍�(�����݂傤���Ⴍ���傤�ւ���)�v�B

��喢���₹����ɁA��ɂ킩�ɞH���A

�u�(��)�ɐ��꒣��(���傤����)�G��(���イ����)�̌�ɂ��炸���H�v�B

�m�]���A�u��(��)�v�B

��H���A�u�b�����v�B

�㗈�A���S�_(�˂�)���ĉ]���A

�u��(����)����(��)���A�ߗ�(�Ȃ�)�������(��)�̑m���b�̏��H�v

�]���F

�@�Ⴕ�җ�(�����)�Ɍ������ĉ_��̗p���ϊ�(�䂤���傱��)�A

��(��)�̑m�r(�Ȃ�)�Ɉ����Ă��b���ƌ���(����Ƃ�)���A

�l�V(�ɂ�ł�)�̗^(����)�Ɏt�ƈׂ�Ɋ�(��)����B

���(����)�������߂���A���~�s��(�����ӂ�傤)�v

��F

�}���ɒ�(��)�𐂂�A�a��n(�ނ���)��҂͒�(��)���B

���D(�����ڂ�)�킸���ɊJ���A����(���傤�݂傤)�r�p(�������Ⴍ)����B

���F

�_��F�@�_�啶��i�������Ԃ�A�W�U�S�`�X�S�P�j�B����̑T�ҁB

���`���i�W�Q�Q�`�X�O�W�j�̖@�k�ʼn_��@�̎n�c�B

�@�n�F���s�v���Γ���J�����V�c���偨���K���M�����R��Ӂ@������`�����@�_�啶��

���ُG��(���傤�����イ����)�@�F���v�N�s���B�ܑ�v���i�P�O�`�P�P���I�j�̋��m�B

�G�˂͉ȋ��i�����o�p�����j�ɉ������l�̌ď́B

���ق͐Γ����l���̐Α��c��(����������������)�i�W�O�V�`�W�W�W�j�ɎQ�����̖@���k�����B

���ق��Α��̎w�����ŊJ�債������������u�u������ƕՉ͍�(�����݂傤���Ⴍ���傤�ւ���)�@�}���ܗ실�Ɉ�Ɖ]�X�v�ł���B

���̖`���Ɂu������ƕՉ͍�(�����݂傤���Ⴍ���傤�ւ���)�v�̋傪����B

���ُG�˂̖@�n�F���s�v���Γ���J����R�ҙV������~�q���Α��c�������ُG��

���S�F�������S�T�t�i�P�O�S�R�`�P�P�P�S�j�B�A���c�S�i�P�O�Q�T�`�P�P�O�O�j�̖@�k�B

�傢�ɗՍϏ@�����h�̏@�������߂��l�Ƃ��Ēm����B

�������S�̖@�n�F�Սϋ`�����o�Z�`�p�������d�쁨�A���c�S���������S�@

�b���F�������q�ׂ����t���̂��j�]��I�悷�邱�ƁB�{�����o���B���悾�B

�㗈�F��ɁB

�p���i�䂤����j�F���̒q�d����o�铭���B

�ϊ�i�����j�F�ǐ�덂�̗��B���t����B

�l�V�i�ɂ�ł�j�F�l�ԂƓV�l�B

�ߗ��i�Ȃ�j�F�����B

���~�s���i�����ӂ�傤�j�F���������~���Ȃ��A�����C�s�̎��i�ҁB

���D�i�����ق��j�F�O�B�D�͗ځA�����܂̈Ӗ��B

�{���F

�_��T�t�ɂ���m���q�˂��A

�u������ƕՉ͍�(�����݂傤���Ⴍ���傤�ւ���)�v�B

�S���̎��傪�I���Ă��Ȃ��̂ɁA�_��͉]�����A

�u������A����͒��ُG�˂̎��̋傶��Ȃ��̂��H�v�B

�m�͉]�����A

�u�͂��A�����ł��v�B

�_��͉]�����A

�u���悾�I�v�B

����A�������S�T�t�͂��̖ⓚ�ɂ��āA

�u�����ɂ��̑m���b�i����j�����������邩�A�����邩���H�v�Ɖ]�����B

�]���F

�@�������̖ⓚ�ɉ����āA�_��̊��t����n�^���L�A

����ɂ��̑m�͂ǂ��Ń{�����o��������������A

�l�V(�ɂ�ł�)�̎t�ƂȂ�ɂ��Ƃ��ł��邾�낤�B

�����A����ł�����������Ȃ��Ȃ�A�����������~���Ȃ����낤�B

��F

�}���Ɍ����Ēނ莅�𐂂��A�������������a�ɔ�т��B

���̋��Ɠ����悤�ɁA�����J���Ĕ�т������ނ�グ���Ė����������낤�B

�@�{���̂˂炢�����邽�߂ɖⓚ�̗����������x�݂悤�B

����m���_��T�t�ɐq�˂��A

�u������ƕՉ͍�(�����݂傤���Ⴍ���傤�ւ���)�v�B

���̎���m�͂��̎��̑S���������Ă��玿��ɓ��낤�Ƃ����炵���B

�@�������A�_��͓r���ŎՂ��āA

�u������A����͒��ُG�˂̎��̋傶��Ȃ��̂��H�v�ƌ������B

�m�͉_��̌��t�ɒނ荞�܂��

�u�͂��A�����ł��v�Ƒf���ɓ������B

����Ɖ_��͉]�����A�u���悾�I�v�B

����A�������S�T�t�͂��̖ⓚ�ɂ��āA

�u�����ɂ��̑m���b�i����j�����������邩�A�����邩���H�v�Ɖ]�����B �@

�ȏオ���̖ⓚ�̂���܂��ł���B

���ꂩ�番����悤�� ���S�T�t�́u�����ɂ��̑m���b�i����j�����������邩�H�v

�̎���ɓ����A������͂����肳����Ƃ���ɂ˂炢������B

���̑m�͉_��̎���ɑ��Ă������ɓ����Ă���A�����Ԉ���Ă��Ȃ��B

����Ȃ̂ɉ_���

�u���悾�I�v

�ƌ����Ă��̑m�ɗ���̔�����������B

���̑m�́u�{���̖ʖ��v��̌��������������̂ƍl������B

�ނ͂��̌o���𑼐l�̌��t����ĕ\�����悤�Ƃ����B

�������A������f���炵���ƌ����Ă����l�̌��t�ł���A

�����̑T�̌�������̌��t�ŕ\�����Ă��Ȃ��B

���̑m�ɂ͎�̐����������Ȃ��B

�܂��A���l�̌��t����ĕ\�����悤�Ƃ����_�A

���l�̌��t�����̂܂�ĕ\�����悤�Ƃ����_�A

���̃p�N����͕�ɉ߂����A�m���g�̎�̐���Ƒn�����S�������Ƃ�����B

�Ƒn���������_�͉Ȋw�I�ɂ��S���]���ł��Ȃ��B�Ȋw�ł͓Ƒn�����d�����邩��ł���B

���ُG�˂̎�����肽�̂͑��l����ő��o���Ƃ�悤�Ȃ��̂ł���B

�������_��͂����������������āA

�u���O����͂悻�����肵�āA���l����ő��o�����悤�Ȃ��Ƃ����Ă��邩�痎�悾�v

�Ɣ��肵���̂ł���B

�u�]���v�ł́A

�@�������̖ⓚ�ɉ����āA

�_��̑f���炵���n�^���L�Ƃ��̑m�͂ǂ��Ń{�����o�����悵������������A���̊Ⴊ�J�����ƌ�����B

�����Ȃ�A�l�V�̎t�ƂȂ�ɂ��Ƃ��ł��邪�A

����{���Ɍ��Ȃ�����A�����������~���Ȃ����ƌ����Ă���B

�u���v�ł́A

�_�傪����m�̌��t���I��Ȃ����Ɂu����͒��ُG�˂̎��̋傶��Ȃ����v

�ƂЂ��������̂͂��������}���Ɍ����Ēނ莅�𐂂ꂽ�悤�Ȃ��̂ŁA

�����ނ�j�������Ȃ��B

����ŁA�������������a�ɔ�т��B����m�͂��̋��̂悤�Ȃ��̂ŁA

�����J���Ĕ�т������߁A�_��ɍ����ނ�グ���āA�����������Ƒm������栂��ĉr���Ă���B

��g����ւ��D�P�T�Q�`�P�T�T

�{���F

�@�C�R(������)�a���A�n�ߕS��̉(�����イ)�ɍ݂��ēT��(�Ă�)�ɏ[(��)����B

�S��A��(�܂�)�ɑ�C(������)�̎�l��I��Ƃ��B

�T(���Ȃ�)�������Ď��(���セ)�Ɠ������O�ɑ��ĉ���(������)�����߁A

�o�i�̎҉�(��)���ׂ��ƁB

�S��A���ɏ�r��_���A�n��ɒu���Ė₢��݂��ĉ]���A