本サイトの研究から「禅の根本原理」は次の二項目にまとめることができる。

禅で問題とする本来の面目(=真の自己)、法身や仏性とは、

坐禅修行によって健康になった脳、特に下層脳(=脳幹+大脳辺縁系)を中心とした脳)

のことである。

「見性」や「悟り」とはこれを覚知する体験である。

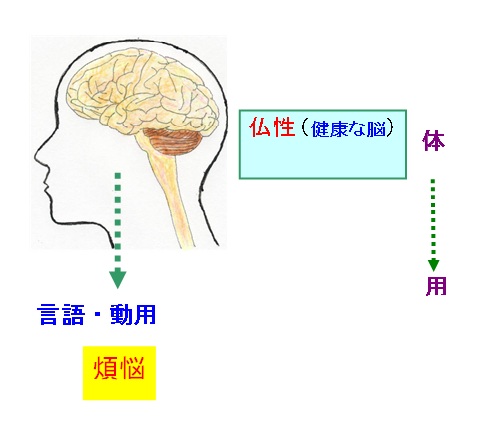

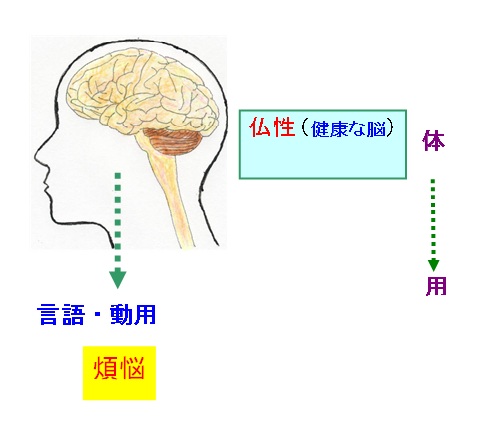

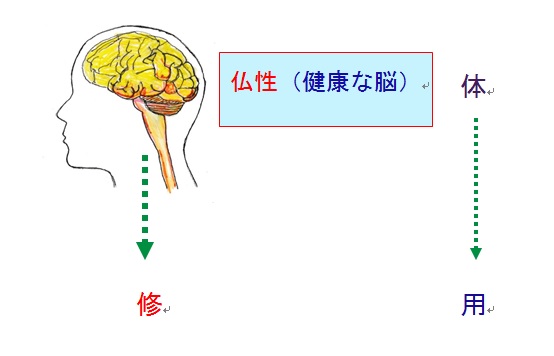

作用即性

言語動作や煩悩は真の自己の本体としての脳神経系の作用(働き)である。

それらは脳神経系を体(本体)とした作用(働き)であり、脳を体とし、

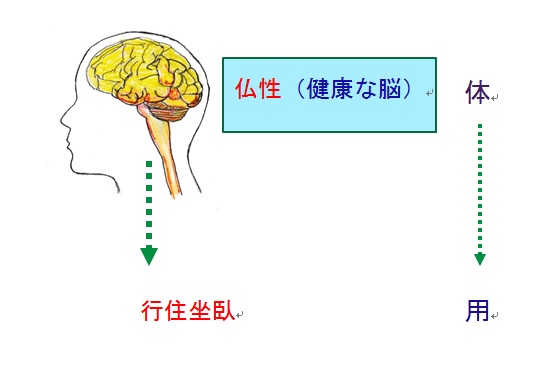

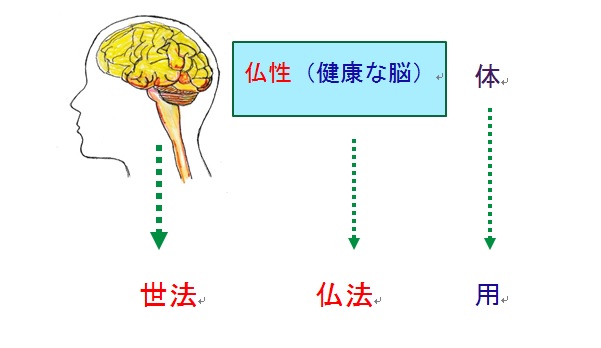

言語動作・煩悩を用と考える体用思想によって、次の図8.1によって説明できる。

馬祖道一の禅思想は <作用即性> 、<日用即妙用>、<即心即仏>、<平常心是道>

などの4つの名文句に表現されることは既に見た。

(第3章3.18を参照 )。

図8.1は<作用即性>そのものの表現である。

<日用即妙用>とは

我々の行住坐臥の日用(日々の働き)は仏性(脳)の妙(たえ)なる作用

(はたらき)であるということである。

日常生活の中に悟りの本体である仏性(脳=法身)の妙用が

そのまま現れているということを言う。

馬祖の弟子である在家の弟子 ホウ蘊(ほううん、?~815)は

「神通ならびに妙用、すべて水をにない柴を運ぶ。」と詠っている。

その意味は「水をくんで運んだり、芝を取って運ぶ(運水搬柴(うんすいはんさい)

という平凡な日常生活の動作の中に仏性(清浄なる脳)

の神通とも言える妙なる働きが現れている。」という意味である。

これは図8.1に基づいて説明できる。

<即心即仏>は我々の心は仏性(清浄なる脳=健康な脳)のはたらきである。

もし坐禅修行によって本源清浄心になったなら、

そのまま仏の性質を表した働きとして肯定できるという意味である。

<平常心是道>とは坐禅修行によって「本源清浄心」とも言える状態になった時、

我々の平常心は仏性(清浄なる脳)のはたらきであるから

そのまま道として肯定できると言っている。

馬祖道一の法嗣百丈懐海(720~814)の言葉に

「一切の語言文字、ともに皆宛転して自己に帰す。」という言葉がある。

宛転とは変化するさまを言う。

百丈懐海のこの言葉は「一切の語言文字は、結局のところ真の自己(脳)の働きに帰着する。」

と言っている。

従って、百丈懐海が言いたいのはので図8.1の<作用即性>と同じことである。

このように、馬祖の禅思想を初め多くの禅思想はこの根本原理で簡単に説明できる。

馬祖の禅思想はこのように単純明快である。

しかし、その根本は厳しい禅修行によって得られた「本源清浄心」

に基づいていることを忘れてはならない。

修行もしない我々凡人の「凡俗心」に基づいてはいないのである。

わが国の道元が「只管打坐」を強調したのは

坐禅によって「凡俗心」を離れ「本源清浄心」を開発するためだったと考えられる。

古くから山岡鉄舟に参じていた某が、ある時、鉄舟に「臨済録」の提唱をお願いした。

鉄舟、「それは鎌倉の洪川和尚(今北洪川)について聞くが良いだろう」。

某、「いや、洪川和尚(今北洪川)の提唱はもう聞いています。

ただ、先生の提唱を一度ぜひお伺いしたいのです」。

鉄舟、「それならばやりましょう」。

と言って鉄舟は某を撃剣道場へ連れて行き、彼の前で撃剣一番をした。

その後、部屋に帰った鉄舟は某に向かって、

鉄舟、「わしの提唱はどうですか?」と聞いた。

某はあっけにとられて無言であった。鉄舟はさらに、

鉄舟、「わしは剣客であるから、剣道をもって臨済録を提唱したのだ。

それがわしの本分だ。わしはけっして坊主のまねなどはせん。

人まねは死物だ。碁や将棋の人まねは有益かも分からんが、

禅が死物となっては、畢竟、道楽仕事に過ぎん。

おまえさんも、長年禅をやっているようだが、

臨済録を書物とのみ思っているようでは困りますな」

と呵々大笑した。某は深く悔謝するところがあった。

(山岡鉄舟の禅」については「山岡鉄舟と洞山五位頌」を参照 )。

解説

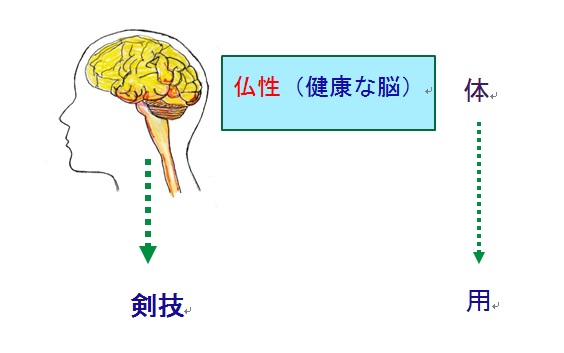

山岡鉄舟は「剣道をもって臨済録を提唱した」と言っている。

これは馬祖禅の<作用即性>の禅思想を表している。

即ち、剣道の絶妙な剣技は本体(=性=脳)の自由活発な働き(作用)である。

剣道の立会いにおいては互いが100%自己の力を出し切って真剣に剣技を振るう。

そこには雑念が入り込む隙間もない。

一種の三昧状態(集中状態)と言えるだろう。

ただ本体(=性=脳)から出る自由活発な働き(作用)があるだけである。

それを鉄舟は「剣道をもって臨済録を提唱した」と言っているのである。

それが<剣禅一如>の精神であることが分かる逸話となっている。

これは次の図8.3で示すことができる。

図8.3 鉄舟は剣技によって本体(=仏性=健康な脳=真の自己)の

自由活発な働き(作用)を示すことで臨済録(禅の本質)を提唱した。

注:

山岡鉄舟:山岡 鉄舟(やまおか てっしゅう、1836~1888)は、

日本の武士(幕臣)、政治家、思想家。爵位は子爵。剣・禅・書の達人としても知られる。

鉄舟は号、他に一楽斎。通称は鉄太郎。諱は高歩(たかゆき)。

一刀正伝無刀流(無刀流)の開祖である。「幕末の三舟」のひとり。

幕臣として、清河八郎とともに浪士組を結成。

慶応4年(1868年)、勝海舟と西郷隆盛の会談に先立ち、

官軍の駐留する駿府(現在の静岡市)に辿り着き、単身で西郷と面会した。

奇跡的な江戸無血開城への道を開いた功労者である。

今北洪川:幕末・明治時代を代表する臨済宗の禅僧(1816~1892)。

鎌倉円覚寺の管長に出世し、雲水のみならず、一般大衆に対する禅指導に力を注ぎ、

山岡鉄舟や鳥尾得庵ら明治期の著名人が参禅した。

弟子としては、渡米して禅の宣揚につとめた釈宗演や鈴木大拙らが出た。

今北洪川の設立した両忘会が標榜した在家主義は、

釈宗演門下の釈宗活の両忘禅協会、

釈宗活門下の立田英山の人間禅教団へと受け継がれた。

『茶道』は堺の茶人、武野紹鴎及び千利休等によって完成された。

その「茶の湯」の精神的基盤は、武野紹鴎や千利休が

南宗寺の大林宗套和尚(だいりんそうとう、南宗寺開山、1480-1568)

や第二世笑嶺和尚ら歴代の和尚に参禅することによって確立された。

中でも、千利休の師である武野紹鴎は、

南宗寺の大林宗套に参禅して「茶禅一味」の言葉をもらいわび茶を深めた。

千利休も南宗寺の第二世笑嶺和尚に参禅して禅に開眼した。

利休は俗世を離れて禅の修行に入ったような茶の湯の生活や、

体で会得していく茶の湯の方法を確立し、茶人としての素養を深めた。

図8.4 茶の湯

8.2.3 わび茶とその歴史(村田珠光→武野紹鴎)

室町時代後期、喫茶は庶民の間まで広まっていたが、

公家・武士らが行う茶会では高価な中国製の道具である「唐物」が用いられていた。

このように高価な唐物を尊ぶ風潮に対し、村田珠光(むらたじゅこう、1423~1502)は、

粗製の「侘びた」中国陶磁器(「珠光青磁」と呼ばれるくすんだ色の青磁が代表的)

などの道具を使用した。

大徳寺の禅僧・一休宗純のもとに参禅した村田珠光は

禅院での茶の湯に点茶の本意を会得したといわれ、侘び茶を創始して茶道の開祖となった。

これより、村田珠光の茶がわび茶精神の始まりとされている。

図8.4.1 村田珠光像(西山浄土宗 日輪山称名寺蔵)

堺の豪商・村田珠光(じゅこう)は一休須宗純のもとに参禅したと伝えられることから

わび茶の成立には禅宗の影響は無視できない。

珠光は坐禅の眠気防止に一休から茶を薦められたのが、茶との出合いだったと伝えられる。

彼は坐禅を繰り返すうちに“茶禅一味”の悟りに達したとされる。

彼が始めた「侘び茶」は、従来の派手で形式中心の「大名茶」とは全く異なるものだった。

小さな四帖半の茶室の中では、人の身分など関係ない。

そこにあるのは亭主のもてなしの心だけである。

彼はこの心が仏だとした。まさに一休から学んだ「仏は心の中にある」であり、

珠光は仏の教えを仏典を通してではなく、日常生活(茶の湯)を通して具現化したのである。

この「侘び茶」の精神は武野紹鴎(じょうおう)を経て千利休へと受け継がれて行くのである。

このような歴史から、村田珠光(むらたじゅこう)はわび茶の祖と考えられている。

「茶の湯」の精神的基盤は、

武野紹鴎や千利休が南宗寺の大林宗套和尚(だいりんそうとう、南宗寺開山、1480-1568)や

第二世笑嶺(しょうれい)和尚ら歴代の和尚に参禅することによって確立されたと考えられている。

中でも、千利休の師である武野紹鴎は、

大林宗套に参禅して「茶禅一味」の言葉をもらいわび茶を深めたのである。

千利休も南宗寺の第二世笑嶺和尚に参禅して禅に開眼した。

利休は、日常の俗世を離れて禅の修行に入ったような茶の湯の生活や、

体で会得していく茶の湯の方法を確立し、茶人としての素養を深めたと考えられる。

茶の湯の歴史を見ると、「茶の湯の基盤」には禅の精神が

一休宗純→村田珠光→武野紹鴎→千利休へと流れていることが分かる。

これらすべての人が大徳寺に関係が深いことから、「応燈関の悟りの伝統」と

関係が深いと考えられる。

(「応燈関の悟りの伝統」については日本の禅とその歴史「応燈関の法系」を参照 )。

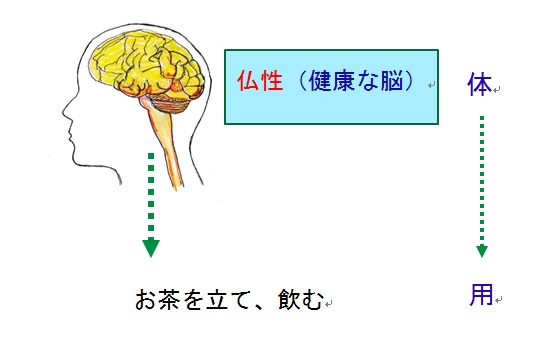

お茶を立て、飲む働きは真の自己の働きと考えると、

「茶禅一味」の精神は次の図8.5で示すことができる。

図8.5 お茶を立て、飲む働きは本体である真の自己(=仏性=健康な脳=真の自己)

の働き(作用)である。

図8.5で示した「茶禅一味」の精神は馬祖の<作用即性>の禅思想(図8.1)と同じである。

あるいは<作用即性>の禅思想に似た考え方である<日用即妙用>

などの馬祖の禅思想の影響も考えられる。

(第3章3.18を参照 )。

注:

南宗寺(なんしゅうじ):戦国武将の三好長慶が父・元長の菩提を弔うため、弘治3年(1557)

大林宗套(だいりんそうとう)を開山として建立した臨済宗大徳寺派の禅宗寺院。

創建当時は壮大な寺院を造営し、著名な禅僧が来住して、

自由貿易都市として栄えた堺の町衆文化の発展に寄与した。

中でも、千利休の師である武野紹鴎は、南宗寺の大林宗套に参禅して、

「茶禅一味」の言葉をもらいわび茶を深めたことで知られる。

千利休も南宗寺の第二世笑嶺和尚に参禅して禅に開眼した。

日常の俗世を離れて禅の修行に入ったような茶の湯の生活や、

知識ではなく体で会得していく茶の湯の方法を確立し、茶人としての素養を深めた。

南宗寺は、今も昔ながらの禅宗寺院の面影が色濃く残っている。

周囲を土塀で囲まれた静かな境内に佇めば、

結界を超え仏の世界へ踏み入ったような感覚になる。

境内には千利休ごのみの茶室・実相庵が復元されており、

利休忌にちなんだ茶会も催される。

大林宗套 (だいりん-そうとう): 戦国時代臨済宗の僧(1480-1568)、

茶人。大徳寺90世。京都出身。

天竜寺の粛元寿厳(しゅくげん-じゅげん)のもとで出家し、

大徳寺の東渓宗牧(とうけい-そうもく)に学んだ。

のち古岳宗亘(こがく-そうこう)の法をつぎ,天文(てんぶん)5年大徳寺住持となる。

弘治(こうじ)2年三好長慶(ながよし)にまねかれ南宗寺の開山となった。

永禄(えいろく)11年1月27日死去。89歳。京都出身。

諡号(しごう)は仏印円証禅師,正覚普通国師。

笑嶺宗訴(しょうれい-そうきん):戦国時代臨済宗大徳寺派大仙派の僧(1490-1568)。

南宗寺の大林宗套に師事し、その法嗣となり、南宗寺の第二世となった。

永禄元年大徳寺の住持となり、のち三好義継にこわれて大徳寺内に聚光院をひらいた。

永禄11年11月29日死去(享年79歳)。

伊予(愛媛県)出身。俗姓は高田。号は喝雲叟。諡号は祖心本光禅師。

8.2.4利休の死

1591(天正19)年、2月23日、69歳の時、利休は突然秀吉の逆鱗に触れ、

「京都を出て堺にて自宅謹慎せよ」と命ぜられた。

利休が参禅している京都大徳寺の山門を2年前に私費で修復した際に、

門の上に木像の利休像を置いたことが罪に問われた

(正確には利休の寄付の御礼に大徳寺側が勝手に置いた)。

大徳寺の山門は秀吉もくぐっており、

上から見下ろすとは無礼極まりないという理由であった、

とされている。

秀吉は利休に赦しを請いに来させて、上下関係をハッキリ分からせようと思っていた。

秀吉の意を汲んだ家臣団のトップ・前田利家が利休のもとへ使者を送り、

秀吉の妻(おね)、或いは母(大政所)を通じて詫びれば許されるだろうと助言した。

しかし、利休はこれを断った。

利休には多くの門弟がいたが、秀吉の勘気に触れることを皆が恐れて、

京を追放される利休を淀の船着場で見送ったのは、古田織部と細川三斎の2人だけだった。

利休が謝罪に来ず、そのまま堺へ行ってしまったことに秀吉の怒りは頂点に達した。

2月25日、利休像は山門から引き摺り下ろされ、京都一条戻橋のたもとで磔にされた。

2月26日、秀吉は利休を堺から京都に呼び戻した。

利休は葭屋町の自邸に移った。

2月27日、前田利家や、利休七哲のうち古田織部、細川忠興らの大名の弟子達

が奔走したが助命嘆願は適わなかった。

大政所や北政所が「利休の為に命乞いをするから、関白様によく謝罪するように」

と利休に密使を遣い勧告している。

利休は「それがし、天下に名がある者が婦女子の為に死を免れたとあっては、

後世の聞こえもいかがか」

と言い固辞したという史料も現存する。

2月28日、この日は朝から雷が鳴り天候が荒れていた。

検使として尼子三郎左衛門・安威摂津守・蒔田淡路守の3人がやって来て、

「切腹せよ」と秀吉の命を告げた。

利休は静かに「茶室にて茶の支度が出来ております」と述べ、

使者に最後の茶をたてた後、一呼吸ついて切腹した。

享年69歳であった。

切腹の介錯をつとめたのは利休の茶湯の弟子でもある蒔田淡路守で、

彼が利休の首を一刀の元に斬り落とすと、

利休の後妻のおりきが次の部屋から出て来て、死骸に白小袖を掛けたとされている。

利休の首は蒔田、尼子の両人が秀吉の元に届けて切腹の状況を報告した。

秀吉は首実検さえせず、聚楽の一条戻橋の磔にされた木像の下に晒された。

首は賜死の一因ともされる大徳寺三門上の木像に踏ませる形でさらされたという。

切腹に際しては、弟子の大名たちが利休奪還を図る恐れがあることから、

秀吉の命令を受けた上杉景勝の侍大将・岩井信能ら3000の軍勢が包囲し、

厳重に2日間警備をしたと伝えられる。

図8.6 利休像

8.2.5 和敬清寂(わけいせいじゃく)と茶道

「和敬清寂」という利休の言葉は茶道の精神を一言で表しているとされる。

詫び茶の祖といわれる村田珠光が

室町幕府第8代将軍足利義政(在職:1449年 - 1473年)から茶の精神をたずねられた時、

「謹敬静寂」と答えたと伝えられる。

その志をついだ千利休が一字を改めて「和敬清寂」とした。

この一句四文字の真意を体得し実践することが茶道の本分とされる。

前の二文字(和敬)は茶事における主客相互の心得、

後の二文字(清寂)は茶庭、茶室、茶器に関する心得をあらわしている。

和:和合、調和、和楽の意。互いに楽しもうという心。

敬:他人を敬愛する心。

清:清潔、清廉の義。まわりも自らも清らかでありなさいという教え。

寂:寂静、閑寂の意。要らないものや雑念を捨て去ることで生まれる。

意味を述べると簡単である。

しかし多くの茶人がこの言葉を理解し実践するために道を歩み続けている。

8.2.6 「和敬清寂」の言葉のルーツと利休

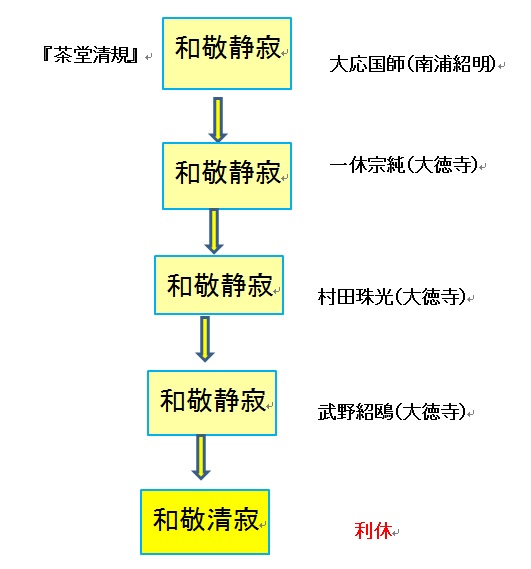

和敬静寂の言葉を日本に紹介したのは、大応国師=南浦紹明だとされる。

南浦紹明は宋に留学し、

台子や風炉、釜や茶に関する劉元甫の『茶堂清規』という書物を持ち帰った。

『茶堂清規』に見える「和敬静寂」という言葉は

大徳寺で一休宗純に参禅した茶道の祖村田珠光に伝わった。

この言葉はその後武野紹鴎から、その弟子利休に伝わった。

これより、この言葉の伝搬ルートは

南浦紹明→ 一休宗純 → 村田珠光 →武野紹鴎 →利休

と考えられる。

利休に伝わった「和敬静寂」という言葉は利休によって静→清に変えられ,

最終的に「和敬清寂」という言葉になったと考えることができる。

大応国師=南浦紹明も 一休宗純も日本臨済宗の偉大な禅匠である。

(大応国師=南浦紹明については日本の禅とその歴史「応燈関の法系」を参照 )。

「和敬静寂」という言葉も禅や仏教と深い関係がある。

「和敬静寂」という言葉の中の「静寂」も禅や仏教と深い関係がある。

「静寂」という言葉を逆転すると「寂静」になる。

「寂静」は坐禅中の静かな心の状態を表している。

「寂静」という言葉は仏教の三法印「諸行無常、諸法無我、涅槃寂静」に見える。

この「寂静」を反転させることで「静寂」という言葉にしたとも考えられる。

実際、坐禅中は情動や雑念が鎮静化すると、

心は「寂静」そのものになることは誰でもすぐ体験できる境地である。

仏教の三宝である仏・法・僧の内、僧は仏教僧団のことで、

和合衆(わごうしゅ)とも漢訳される。

604年、我が国の聖徳太子によって定められた17条憲法の第一条は、

「和を以(も)って貴(とおと)しとなし・・・」から始まる。

日本人は古代から和(わ)を重視したのである。

六祖慧能は「六祖檀経」において、

「各須らく自心の三宝に帰依すべし。自仏に帰せずんば所依の処なけん。

内外心性を調え、外他人を敬する、是れ自帰依なり。」と言っている。

(禅の思想:その1、3.13を参照 )。

これらの言葉が「「和敬」のルーツと考えられる。

最後に、利休が「和敬静寂」の一字「静」を「清」に変えた。

禅では「本源自性清浄なり」と心の清浄さを主張する。

実際、臨済録において臨済は「仏というは心清浄是れなり」と言っている。

(臨済録4:示衆11を参照 )。

「清」と言う言葉はこの清浄という言葉と関係すると思われる。

黄檗希運禅師も「本源清浄心」を説いている。

(黄檗希運の「本源清浄心」については「禅の思想:その1」」を参照 )。

また、日本の神道では「清らかな心」が最も重視される。

「清らかな心」を持つことが神道の根本教義だと言っても良いだろう。

これらの諸要因によって、「和敬静寂」から最終的に、

「和敬清寂」という言葉が生まれたと考えることができるだろう。

和敬静寂の言葉のルーツと「和敬清寂」に到るルートを次の図8.7に示す。

図8.7 和敬静寂の言葉のルーツと「和敬清寂」に到るルート

8.2.7 茶道と禅語

茶室の床の間は、神聖な場所であると考えられている。

そのため、見応えのあるものや美しいものを飾る場所となっている。

茶道においては、掛物と呼ばれる掛け軸を茶室に飾るようになったのは、

茶の開祖村田珠光が茶席に墨蹟を持ち込んだのが最初だと考えられている。

それまでの掛け軸は、中国の絵画がほとんどだったが、

珠光が一休宗純に参禅して墨蹟を授かったものを表装して

四畳半に飾ったことが禅語の掛け軸の始まりだとされている。

また千利休も高僧などの書を好んだ。

そのような伝統から、茶道の掛物は、高僧や宗匠の禅語が尊ばれている。

禅語とは、禅の精神を端的に示す短い言葉で、

その背景に深い意味が込められている。

禅語の意味がわかれば、その掛物を選んだ亭主の趣向も分かる。

茶室の床の間でよく使われる禅語について、少し解説したい。

「喫茶去」

「喫茶去」の直接の意味は、「まあ、一つお茶でも飲んでいきなさい」

という意味である。

茶道の亭主は、誰に対しても無心に美味しいお茶を点てるべきであるという意味が含まれている。

この軸が掛けられていたら、

「誰にでも美味しいお茶を差し上げますよ。飲んでいきなさい」

と亭主は伝えたいのだと感じ、客として大いに茶会を楽しめばよい。

この言葉は中国唐代の趙州従シン禅師(778~897)の語録に見られる。

分別が無い無心の境地からの

「まあ、一つお茶でも飲んでいきなさい」

という意味である。

「本来無一物」

「本来無一物(ほんらいむいちもつ)」は禅の根本思想とも言われる。

中国禅の六祖慧能禅師(638~713)の言葉で、

「本来の自己の本質は無一物で何もない。」

という意味で「六祖壇経」に見える。

(「六祖壇経」を参照 )。

坐禅時に活性化される人間の心(下層脳、脳幹+大脳辺縁系)の本質(無意識脳)についての深い意味を示唆している。

(禅と脳科学:その1を参照 )。

「清風払明月」

「明月」とは、陰暦8月15日の十五夜の月を指している。

夜空に明るく輝く月に、清らかな風がさっと吹き抜けたという意味で、

少しの雲もない清らかな美しい状態を表す美しい禅語である。

中秋の名月の時期には、この禅語に出会う機会も多くなると思われる。

出典:

「人天眼目(にんでんがんもく)」:

1188年宋の晦巌智昭が編した禅の五宗派(臨済、雲門、曹洞、イ仰、法眼宗)の綱要書。

「日々是好日」

この言葉は「碧巌録」第6則に見える雲門宗の開祖雲門文偃禅師(864~949)の言葉である。

(「碧巌録」第6則を参照 )。

坐禅修行に集中すると、心が安らぎ、心身ともに健康になる。

その結果、毎日毎日が最良の日になるという意味である。

「毎日毎日が最良の日である」のは理想的であるが、人間、良い時もあれば、

悪い時もある。

毎日を大切に過ごすように心がければ、悪いことがあった日も、

よい日と前向きに受け止め、くじけることがないという意味だと思われる。

「円相」とは?

数ある茶道の禅語の中でもこの「円相」ほど有名でとらえにくいものはないといえる。

この円相は、マルが描かれているだけで、文字ではない。

「禅語」でもない。

円相(円相図、一円相とも呼ばれる)は欠けることも、

余すところもない禅の悟りや真理を象徴的に円によってあらわしているのである。

「円相図」の例を次の図8.7.1に示す。

図8.7 「円相図」の一例

8.2.8 千利休の遺偈

1591年2月13日、利休が淀川から堺に下るときに利休を送ったのは

古田織部と細川三斎だけだった。

2月25日に利休像が一条戻橋に磔(ハリツケ)にされ、

その三日後利休自身の首も曝された。

2月25日付の利休の遺偈(ゆいげ)は以下の通りである。

人生七十 力囲希咄

吾這宝剣 祖仏共殺

堤ル我得具足の一太刀

今此時ぞ天に抛つ

読み方:

「人生七十,りきいきとつ。吾がこの宝剣祖仏共に殺す。

提(ひっさぐ)る我が得具足(えぐそく)の一つ太刀、今此の時ぞ天に抛(なげう)つ」

注:

力囲希咄:えい,えい,えい(忽然と大悟した時に発する声)。

宝剣::般若の知恵(悟りの智慧)の切れ味を宝剣に喩えた比喩表現。

祖仏::祖師や仏陀。

祖仏共に殺す:臨済の言葉「仏に逢(お)うては仏を殺し、祖に逢うては祖を殺し、・・・」

からの引用

(臨済録:その3、示衆10-6参照 )。

現代語訳:

我が人生ここに七十年,えい,えい! この悟りの宝剣で祖仏も煩悩と共に殺し悟りの世界に入ろう!

私にもともと具わる一振りの太刀(悟りの知恵の宝剣)をひっさげて、

今この時に我が身と煩悩を天になげうつのだ。

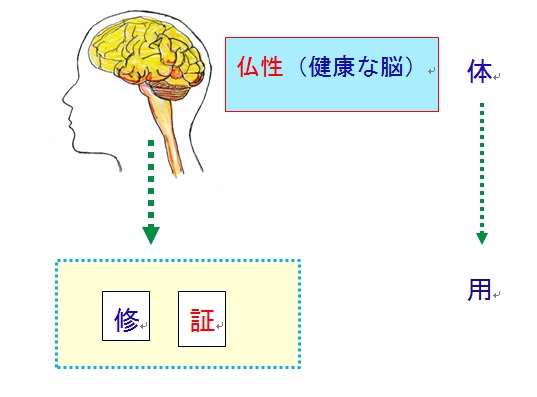

8.2.8道元の<修証不二>の禅思想

我が国の道元禅師には<修証不二>という禅思想がある。

道元は最初期の著作にあたる『弁道話』に於いて、

「それ修証は一つにあらずと思へる。

すなはち外道の見なり。仏法には修証これ一等なり。」と述べている。

この考え方は「修証不二修証一等(しゅしょういっとう)」や「修証不二(しゅしょうふに)」

と言われる。

「修」は修行、「証」は悟りのことで、修行と悟りは別のものではなく、

分けられない一体のものだという意味である。

修行を積み、その結果悟りにいたるのではなく、

修行すること自体が悟りと同等だと言っているのである。

今、修行を性(悟りの本体=仏性)の作用だと考えよう。

これを馬祖禅の<作用即性>の禅思想にあてはめると

修行即性(性=悟りの本体)となる。

「修」を悟りの本体(脳)の作用だと考え、悟りの本体の働きを「証」だと考えよう。

その時、体用思想では「修」即「性」、あるいは「証」即「性」となる。

「修即性」を体用思想の考え方で表すと次の図8.8のようになる。

図8.8「修即性」を体用思想の考え方で表した図

図8.8は、「悟りを求めて重ねて行く修行」は悟りの本体働き・現れである

ことを表している。

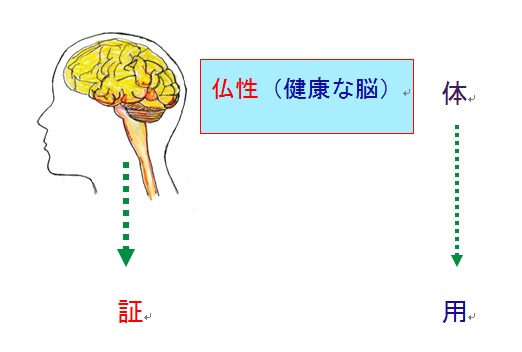

いま、「証(悟り)」を悟りの本体である仏性(健康な脳)の働きであり現れだと考えると、

「証」即「性」だと考えることができる。

「証」即「性」は体用思想の考え方で表すと次の図8.9のようになる。

図8.9 「証即性」を体用思想の考え方で表した図

道元禅師は<修証不二>、<修証一等>を主張する。

「修」は修行のことであり、「証」は「悟り」のことである。

常識的に考えれば、修行した結果として「悟り」を得ることができる。

「修行」は未だ悟っていない下位の者がすることである。

その意味で「修行」と「悟り」は全く別物である。

<修証不二>とは全く非論理的で理解しがたい言葉である。

しかし、以下のように考えれば理解できる。

いま修行を悟りの本体の作用(働き)だと考えると

図8.8 で示したように、

「坐禅修行」は悟りの本体である仏性(健康な脳)の働きである。

また「証(悟り)」は、悟りの本体を直覚したり、悟りの本体の作用(働き)

であり現れだと考えることができる。

これを図示したのが図8.9 である。

図8.8 と図8.9を比べると互いに良く似ている。

即ち、「修(修行)」も「証(悟り)」も悟りの本体である仏性(健康な脳)

の用(働き)であり、同等のレベル(=用)にある。

図8.8 と図8.9を統一的に表現すると次の図8.10になる。

図8.10 道元禅師の「修証不二」の思想の脳科学的表現

図8.10を見ると分かるように、

「修」も「証」も悟りの本体である仏性(健康な脳)の働きであるから、

同じレベルにあり不即不離である。

これが道元の言う、「修証不二」、「修証一等」 だと考えることができる。

このように、馬祖道一の<作用即性>の禅思想と道元の<修証不二>の思想の間には

密接な関係がある。

チベット密教サキャ派の天才サチェン・クンガーニンポ(1092~1158)は

インド密教を再統合し、彼独自の考えを加えて「道果説(ラムデー)」を提唱した。

「道果説」は悟りを求めて修行を重ねて行く道程に、

すでに悟り=「果」が実現している、という考え方である。

この考え方は馬祖の<作用即性>の禅思想や我が国の道元禅師の禅思想

<修証不二>と似た思想である。

8.2.9 禅即四儀、四儀即禅

白隠禅師(1686~1769)は著書「遠羅天釜」において、

「四儀がそのまま禅であり、禅がそのまま四儀である」と述べている。

ここで四儀とは四威儀、即ち行住坐臥のことである。

白隠は日常生活における行住坐臥がそのまま禅であると言っていることが分かる。

この禅思想は「無門関」第7則「 趙州洗鉢」を読めばよく分かる。

これは馬祖禅の<作用即性>の禅思想によって次の図8.11のように説明できる。

図8.11 四威儀(=行住坐臥)は真の自己の本体である脳神経系の作用(働き)である。

8.2.10 鈴木正三の「仏法即世法」の思想

江戸時代の曹洞宗の禅僧鈴木正三(1579~1655)は著書「万民徳用」で次ぎのようなことを述べている。

「凡夫は貧瞋痴の三毒を有するため心病を病む病人である。

仏とは大医王である。仏法は凡夫の心病を治す方法であり世法と異なることはない。

本来空の道理を知って、不浄穢悪の垢を取り去る。

このような毎日の生活で心を鍛錬し清浄無碍の心剣を得る。

この心剣によって我執貧着の念根を裁断し万念に打ち勝って心の煩いを離れ道人になる。

仏の言葉に『俗世間に入って我が物とすれば、仏法が完全に実現する』とある。

これが世法で成仏する道理であり、「仏法即世法」の原理である」。

僧鈴木正三の「仏法即世法」の原理は次の図8.12のように、

馬祖禅の<作用即性>の禅思想によって説明できる。

図8.12 世法(=社会生活)は真の自己の本体である

脳神経系の作用(働き)である。

8.2.10-1 芭蕉と禅

「調の説」という独自の歌論を提唱し、

近世歌学の名家として知られる香川景樹(かがわかげき、1768~1843)は

相国寺の誠拙周樗和尚に参禅し熱心に禅を修行した居士であった。

彼の歌に一円相と題した次のような歌がある。

“我こころうちかえし見よ天地は空しき外にきく声もなし”。

この歌に対し松尾芭蕉(1644~1694)は次のような賛をしている。

”ふりにける池の心はしらねども今も聞こゆる水の音かな“

この芭蕉の賛は

”古りにける池の心は知らねども今も聞こゆる水の音かな“

と読むことができるので、

芭蕉の有名な俳句

「古池や蛙飛び込む水の音」

に通じるものがある。

芭蕉の名句「古池や蛙飛び込む水の音」ができるについて逸話がある。

小築庵春湖の「古池真伝」がそれである。

仏頂河南(1642~1715)禅師は鹿島の根本寺、

江戸の臨川寺の住職をした人で俳人達がよく来参していた。

ある時仏頂和尚は六祖五兵衛という居士と一緒に芭蕉を訪ねた。

六祖五兵衛は芭蕉宅の門をくぐって、芭蕉の顔を見るなり、

「いかなるかこれ閑庭草木中の仏法?」と問答をしかけた。

芭蕉は即座に「葉々、大なるものは大、小なるものは小」

と答えた。

すると、仏頂和尚は「近日、何のあるところぞ?」と問うた。

すると、芭蕉は「雨過ぎて、青苔を流す」と答えた。

すると、仏頂和尚は「、青苔いまだ生ぜず、春雨いまだ来たらざる時いかん?」

と問うた。

その時、丁度一匹の蛙が庭の古池に飛び込んだ。

芭蕉は間髪を入れず、「蛙飛び込む水の音」と答えた。

仏頂和尚はそれを聞くと、にっこりとほほえみ、持っていた如意を授けた。

そしてさらに筆を取ると、

本分無相(本分は無相なり)

我是什麼物(我は是れ何者)

若未会為汝等諸人下一句子

(もし、未だ会せずんば汝等諸人のために一句を下す)

看看、一心法界法界一心

( 看よ看よ、一心は法界、法界は一心なり)

と偈頌を書いて、芭蕉の句を認めて与えた。

そのさまの一部始終を見ていた芭蕉の門人達は皆、芭蕉に祝辞を述べた。

すると、その中の一人嵐雪が、

「これではまだ冠の五文字がありません。どうぞ、上の五文字を付けて下さい」

と進み出た。

そこで芭蕉は、「わしもそう思っていたところだった。

ここで君たちの聞いた後で考えようと思うので、

ためしに冠の五文字を言ってみたまえ」と言った。

そこで、おのおのが冠の五文字を出した。

杉風、「宵暗や」

嵐雪、「淋しさに」

其角、「山吹や」

芭蕉はそれを聞いて、

「おのおの一理をふくんで、平生の句よりはまさっておるが、

わしならば、この庭のこのままに、古池や、と置こうと思う」と言った。

こうして、「古池や蛙飛び込む水の音」の句は世に生まれたという。

後に雪中庵蓼太が白隠和尚に参じた折り、白隠が俳句の妙味を尋ねた。

蓼太はこの「古池や」の句を示した。

白隠はくりかえしくりかえして吟じては感嘆した。

しばらくして、蓼太は

「「古池や」の句を揮毫して下さらないでしょうか」と白隠に頼んだ。

白隠は快諾して、「古井戸や・・・・」と書きはじめた。

これを見た蓼太はあわてて、

「禅師、違います。古井戸ではありません、古池です」と言うと、

白隠は笑って、

「いいじゃないか。蛙が飛び込んだ音だから、上は何でもいいのじゃ」

と答えたという。

参考文献: 禅文化研究所著、禅文化研究所、「禅門逸話選下」

解説とコメント

芭蕉と仏頂和尚の問答を読むと芭蕉の禅的境地はかなり進み深いことが分かる。

仏頂の問い「いかなるかこれ閑庭草木中の仏法?」に対し、

芭蕉は「葉々、大なるものは大、小なるものは小」と答える。

これは「庭の草木は大きいものは大きいし、小さいものは小さい」

と眼前に見えるありのままの姿が仏法そのものですと素直に答える。

すると、仏頂和尚は「最近の貴方の禅的心境はどうですか?」と問う。

芭蕉が「雨が止んで、庭の青苔の緑が目を洗うようだ」と答える。

すると、仏頂和尚は

「青苔がまだ生えず、春雨が降る以前、

貴方の本来の面目(真の自己)はどのようなものか?」と問う。

この問いで仏頂和尚は芭蕉に

「父母未生以前の本来の面目は何か?」

と聞いているのである。

その時、丁度一匹の蛙が庭の古池に飛び込んだ。

芭蕉は間髪を入れず、

「蛙飛び込む水の音(その音を聞いている者がそうだ)」と答えた。

仏頂和尚はそれを聞くと、にっこりとほほえみ、

持っていた如意(竹箆)を芭蕉に授けた(芭蕉の境地を認めて授けた)。

そしてさらに筆を取ると、

本分無相

(本来の面目には姿形が無い)

我是什麼物

(自己本来の面目とは一体これ何者だろうか?)

若未会為汝等諸人下一句子

(もし、未だ分からないならば、貴方達のために一句を書こう)

看看、一心法界法界一心

( 看よ看よ、この心は法界であり、法界がこの心なのだ)

と(芭蕉の句を認める)偈頌を書いて、芭蕉に与えた。

その一部始終を見ていた芭蕉の門人達は皆、芭蕉に祝辞を述べた。

すると、その中の一人嵐雪が、「これではまだ最初の五文字がありません。

どうか、上の五文字を付けて下さい」と進み出た。

そこで芭蕉は、

「わしもそう思っていたところだった。

ここで君たちの聞いた後で考えようと思うので、

ためしに冠の五文字を言ってみたまえ」

と言った。

そこで、おのおのが冠の五文字を出した。

杉風は「宵暗や」

嵐雪は、「淋しさに」

其角は、「山吹や」

という五文字を出した。

芭蕉はそれを聞いて、「おのおのは一理があり、平生の句より優れているが、

わしならば、この庭の様子のままに、古池や、と置こうと思う」と言った。

こうして、「古池や蛙飛び込む水の音」

の句は世に生まれたと伝えられる。

後に雪中庵蓼太が白隠和尚に参じた時、

白隠禅師(白隠慧鶴、1686~1769)が俳句の妙味を尋ねた。

蓼太はこの「古池や」の句を白隠に示した。

(白隠禅師については「日本の禅と歴史2」の白隠の禅を参照 )。

「古池や蛙飛び込む水の音」の句を聞いた白隠は

くりかえしくりかえして吟じては感嘆した。

しばらくして、蓼太は「古池や」の句を揮毫して下さらないでしょうか」と白隠に頼んだ。

白隠は快諾して、「古井戸や・・・・」と書きはじめた。

これを見た蓼太はあわてて、

「禅師、違います。古井戸ではありません、古池です」と言うと、

白隠は笑って、「いいじゃないか。

蛙が飛び込んだ音だから、上は何でもいいのじゃ」と答えたという。

芭蕉と仏頂和尚の問答を読むと芭蕉の禅的境地はかなり進み深い。

これを仏頂和尚は認めていたことが分かる。

蓼太の指摘に対して白隠は笑って、

「いいじゃないか。

蛙が飛び込んだ音だから、上は何でもいいのじゃ」と答えたことから、

白隠は蛙が飛び込んだ音を聞いている本体としての脳(=真の自己)

を重視していたことが分かる。

臨済録で臨済は「汝は祖仏を識らんと欲得するや。

ただ汝面前聴法底是れなり」

と言っている。

「今現在、目の前で聴法している汝自身が祖仏に他ならない。」

と言う意味である。

仏頂和尚だけでなく、白隠も「古池や蛙飛び込む水の音」

の句と芭蕉の境地を高く評価していたのである。

筆者は脳科学的観点から「古池」

という言葉を下層脳を中心とした脳だと見なしたい。

下層脳を中心とした脳は生命発生以来の古い歴史を持つからである。

白隠も、「古井戸や・・・・」と「古池」を「古井戸」で

置き換えようとしているから「古い」という意味を残そうとしている。

しかし、蓼太の指摘に対しては、

「いいじゃないか。蛙が飛び込んだ音だから、上は何でもいいのじゃ」

と答えたから音を聞いた本体(本来の自己=脳)

を重視していたことが分かる。

芭蕉の「古池や」の句の古池は

道元が言う「古鏡」に相当していると考えることができる。

(正法眼蔵「古鏡」を参照)。

注:

如意(にょい):竹箆(しっぺい)のこと。

図8.15 竹箆(しっぺい)の画像

仏頂禅師:寛永19年(1642年)常陸国に生まれた。

8歳で冷山和尚の鹿島根本寺(茨城県鹿島)に入り禅門の道を歩みはじめた。

明暦元年(1655年)、14歳の春に、諸国の名僧との出合いを求めて旅に出、

延宝2年(1674年)、33歳の時に冷山和尚から根本寺を受け継ぎ、

二十一世住職に就任した。

芭蕉が江戸市中から深川の草庵に移ったのが延宝8年(1680年)の冬で、

仏頂禅師は、このころ江戸に出て臨川庵に仮住まいをしていた。

芭蕉は深川に住んで間もないころに禅師と運命的な出会いをし、

川向うの臨川庵に熱心に通い参禅する日々を送った。

仏頂禅師は雲巌寺(栃木県大田原市、臨済宗妙心寺派の名刹)四十五世

徹通和尚と親交が厚かった。

晩年は雲巌寺で山庵を営んだが、正徳5年(1715年)、

病によりこの山庵で没した。享年74歳。

根本寺:茨城県鹿嶋市宮中2682。臨済宗妙心寺派。

雪中庵蓼太:大島蓼太(1718~1787)。江戸中・後期の俳人。

信濃(長野県上伊那郡飯島町)生まれ。

本姓は吉川、通称は平助、名は陽喬、号に雪中庵・里席・宜来等。

二世雪中庵桜井吏登に入門し、延享4年(1747年)雪中庵を継承し三世となった。

芭蕉への回帰を唱えてその研究と顕彰に努め、三千余人の門人を有した。

また江戸座宗匠の旧態を批判し、一大勢力を築いた。

天明期の俳諧中興に尽くした功績は大きいと評価されている。

8.2.11 持つ様式と在る様式

エーリッヒ・フロム(1900~1980、ドイツの社会心理学者)は

著書『生きるということ』(佐野哲郎訳 紀伊國屋書店)の中で

西欧の詩人テニスンと芭蕉の文化的感性を比較している。

フロムは欧米社会に禅を紹介した鈴木大拙の著書『禅に関する講義』

を読み、持つ様式と在る様式という二つの文化があることに気付き

その違いを指摘し議論している。

彼はテニスンと芭蕉の詩を紹介して次のように言っている。

紹介されたテニスンの詩は

ひび割れた壁に咲く花よ

私はお前を割れ目から摘み取る

私はお前をこのように、根ごと手に取る

小さな花よ ―もしも私に理解できたら

お前が何であるのか、根ばかりでなく、お前のすべてをー

その時私は神が何か.人間が何かを知るだろう。

これに対して英訳された芭蕉の句は、

眼をこらして見ると

なずなの咲いているのが見える

垣根のそばに―

すなわち英訳された芭蕉の原句は、

「よく見ればナズナ花咲く垣根かな」である。

ナズナ

この両者の違いについてフロムは次のように言う。

この違いは顕著である。

テニソンは花に対する反作用として、それを持つことを望んでいる。

テニソンは花を『根ごと摘み取る』。

そして最後に神と人間の本性への洞察を得るために、花の本質と機能について、

知的な思索にふける。

しかし、花自体は彼の花への関心の結果として、生命を奪われる。

私たちがこの詩において見るテニソンは、生きものをばらばらにして

真実を求める西洋の科学者の姿勢にたとえられる。

これに対し、 芭蕉の花への反応はまったく異なっている。

彼は花を摘むことを望まない。それに手を触れさえしない。

彼がすることはただ、それを『見る』ために『眼をこらす』ことだけである。

テニソンの方は、人びとや自然を理解するために花を所有する

必要があると考えている。

そして彼が花を持つことによって花は破壊されてしまう。

これに対し、芭蕉が望むのは見ることである。

それもただ眺めるだけでなく、花と一体化すること、

花と自分自身を〈一にする〉こと

ーそして花を生かすことーである。

2人の花に対する姿勢の違いは芭蕉と同質の感性を持つわれわれには

気付きにくいかもしれない。

芭蕉の感性は、日本的(東洋的)な感性の特徴であり、

良寛や西行の花の歌と共通している。

彼等はまさに「自然と自己とを、一つにすること」のみを願っている。

それは碧巌録40則「南泉一株花」における南泉普願の姿勢と

共通している。

これは主客分離の壁を取り去った禅の心境一如や万物一体の境地に近い。

(万物一体の思想を参照)。

主客分離の壁を取り去った禅の「心境一如」の状態を西田哲学では「純粋経験」と呼んでいる。

(万物一体の思想を参照)。

フロムはこの両者の態度の違いを、「所有すること」の存在様式と、

「在ること」の存在様式との違いとして説明している。

フロムの力点は「在ること」の方に置かれている。

彼にとって「在ること」の存在様式は欧米にはない存在様式である。

フロムはそれをあるべき新しい人間のタイプを示すと考えているのである。

この「在ること」の存在様式を重視する新しい人間のタイプとは

どういうものであろうか。

フロムは二十一項目をあげてそれを説明している。

1.

十全に在るために、あらゆる持つ形態を進んで放棄しようとする意志を持つ。

2.

安心感、同一性の感覚、自信。それらの基礎は自分の在る姿であり、結びつき、関心、愛、 回りの世界との連帯への要求である。

3.

自分の外のいかなる人間も物も、人生に意味を与えることはない。

この外物からのラジカルな独立と、物に執着しないことが、

思いやりと分かち合いに専心する最も十全な能動性の条件になる。

4.

自分が今ある所に十全に存在すること。

5.

貯蓄し搾取することからでなく、与え分ち合うことから来る喜び。

6.

生命のあらゆる現われへの愛と尊敬。

それは物や力やすべての死せるものでなく、生命とその成長に関係するすべてのものが神聖である、

という知識の中に見られる。

7.

自己を知っていること。

自分が知っている自己だけでなく、自分の知らない自己をも(知っていること(己事究明)。

8.

自分がすべての生命と一体である(万物一体である)ことを知り、

その結果、自然を征服し、従え、搾取し、略奪し、破壊するという

目標を捨て、むしろ自然を理解し、自然と協力するように努める。

興味深いのはフロムがここに挙げている「在ること」の存在様式は

禅が追求するものとかなり一致していることである。

フロムは過剰な所有欲を放棄する芭蕉の生き方を

高く評価していたと言えるだろう。

注:

エーリッヒ・フロム:(Erich Seligmann Fromm、1900~1980)は

ドイツの社会心理学、精神分析、哲学の研究者である。

ユダヤ系。

マルクス主義とジークムント・フロイトの精神分析を社会的性格論で結び付けた。

新フロイト派、フロイト左派とされる。

フロムの思想の特徴は、フロイト以降の精神分析の知見を

社会情勢全般に適応したところにある。

フロムの代表作とも言える『自由からの逃走』では

ファシズムの心理学的起源を明らかにし、

デモクラシー社会が取るべき処方箋を明らかにしている。

フロムによれば人は自分の有機体としての成長と自己実現が阻まれるとき、

一種の危機に陥る。

この危機は人に対する攻撃性やサディズムやマゾヒズム、

および権威への従属と自己の自由を否定する権威主義に向かうことになる。

自分自身の有機体としての生産性を実現する生活こそが、

それらの危険な自由からの逃避を免れる手段だと説いた。

フロムは、スピノザと同じく「幸福は徳の証である」と考えていた。

つまり生産的な生活と人間の幸福と成長を願う人道主義的倫理を信奉するとき、

人は幸福になれると考えた。

エーリッヒ・フロム

テニスン:初代テニスン男爵アルフレッド・テニスン(1809~ 1892)は、

ヴィクトリア朝時代のイギリスを代表する国民的詩人。

美しい措辞と韻律を持ち、日本でも愛読された。

詩人テニソン

松尾 芭蕉:松尾 芭蕉(まつお ばしょう、1644~ 1694)は、江戸時代前期の俳諧師。

現在の三重県伊賀市出身。

俳諧(連句)の芸術的完成者であり蕉風と呼ばれる 芸術性の極めて高い句風を確立し、

後世では俳聖として世界的にも知られる。

日本史上 最高の俳諧師の一人として有名である。

芭蕉像

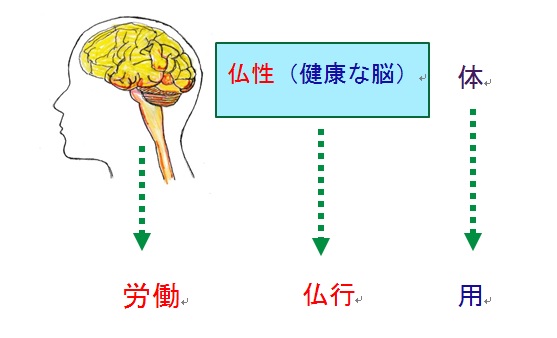

8.2.12 鈴木正三の「労働即仏行」の思想

僧鈴木正三の「労働即仏行」の思想は「日本資本主義の精神」としてよく知られている。

僧鈴木正三の「労働即仏行」の思想も同様に、

馬祖禅の<作用即性>の禅思想によって図8.13のように説明できる。

図8.13 鈴木正三の「労働即仏行」の思想。

労働(=世法)は真の自己の本体である脳神経系(仏性)の作用(=仏行)である

以上の諸例で見たように、馬祖禅の<作用即性>の禅思想は<剣禅一如>、

<茶禅一味>、<修証一如>、(世法即仏法>、<労働即仏行>

などの難しい思想を合理的に説明することができる。

これより、馬祖禅の<作用即性>の禅思想は有用で高い一般性を持つ禅思想だと言える。

8.2.12 まとめ

すでに見たように、「剣禅一如」という言葉は剣と禅の密接な結びつきを示す言葉である。

似た言葉に「拳禅一如」という言葉がある。

空手や柔術は一種のスポーツであるが空手道や柔道となる。

登山も仏教(特に密教)と結びついて修験道となる。

生け花も華道となる。

香りを嗅ぐ文化も香道となる。

日本では、このように、スポーツや教養などが仏教などと結びついて道となる。

欧米においてコーヒーを飲む習慣が「コーヒー道」のような道になることはあまり聞かない。

日本では一種のスポーツである空手や柔術が空手道や柔道となる。

登山も仏教(特に密教)と結びついて修験道や山岳仏教となる。

これは日本文化の特徴と言える。

これらは、「世法即仏法」の精神に見られるように

様々な世法(剣術、柔術、登山、喫茶、生け花、労働など)を意味づけ

深い文化に高めようとする日本人の智慧と言えるだろう。

剣道に典型的に見られるように

そこに<作用即性>のような原理的思想があることを忘れてはならない。

1. 古田紹欽著、NHK出版「禅とは何か」1996.

2.鎌田茂雄著、講談社学術文庫「禅とはなにか」1996.

3.鈴木大拙著、角川ソフィア文庫「禅とは何か?」1999.

4.梅原猛、柳田聖山著、角川書店「仏教の思想」卷7無の探求<中国禅>、1969.

5.勝平大喜著、其中堂「信心銘閑話」1960.

6.入矢義高訳注、筑摩書房、禅の語録8、「伝心法要・宛陵録」1969.

7. 有田秀穂著、NHK出版、生活人新書「セロトニン欠乏脳」2003.

8.大木幸介著、裳華房「脳と心の化学」1993.

9.鈴木大拙著、春秋社「禅百題」1960.

10.大木幸介著、講談社ブルーバックス「脳内麻薬と頭の健康」1997.

11.大木幸介著、光文社「脳がここまでわかってきた」1993.

12.大木幸介著、裳華房 「脳と心の化学」1993.

13.高田明和著、光文社カッパブックス、「脳からストレスが消える」1996.

14.永田晟著、講談社,ブルーバックス、「呼吸の奥義」2001.

15.村木弘昌著、詳伝社「健心・健体呼吸法」1989.

16.春山茂雄著、サンマーク出版「脳内革命」1995.

17.中山正和著、日本能率協会「工学禅」1973.

18.生田哲著、講談社ブルーバックス、「脳と心をあやつる物質」2002.

19.生田哲著、講談社ブルーバックス、「脳の健康」2002.

20.永田勝太郎著、PHP文庫「脳の革命」1995.

21.鈴木大拙著、春秋社 「禅百題」1960.

22. 伊藤古鑑訓註、其中堂「六祖大師法宝壇経」1967.

23.西村恵信訳注、岩波文庫「無門関」1994.

24.鎌田茂雄訳注、筑摩書房、禅の語録6、圭峰宗密著「禅源諸詮集都序」1971.

25.首楞厳経、 昭和新纂国訳大蔵経、東方書院、1928.

26.入矢義高訳注、岩波文庫「臨済録」1998.

27.宇井伯寿、高橋直道訳注、岩波文庫「大乗起信論」1994.

28.大珠慧海著、平野宗浄訳注、筑摩書房、禅の語録6「頓悟要門」1970.

29.矢義高訳注、筑摩書房、禅の語録8「伝心法要・宛陵録」1969.

30.中央公論社、世界の名著1、松尾義海訳「ヨーガ根本経典」、1969.

31.平野宗浄訳、講談社、禅の古典3「大燈国師語録」1983.

32.入矢義高、溝口雄三、末木文美士、伊藤文生訳注、岩波文庫「碧巌録」(上)、(中)、(下)、1994.

33.大森曹玄著、橘出版、タチバナ教養文庫「碧巌録」(上、下)1994.

34.上田大助著、理想社、「禅の真理」1969.

35.安藤正瑛著、大蔵出版「さとりの構造―東西の禅的人間像」1986.

36.安藤正瑛著、大蔵出版「続さとりの構造―前後際断・さわやかに生きる」1987.

37. 佐藤達玄著、東京信友社「道元の生涯」 1962.

38. 平楽寺書店版「訓訳法華経」1967.

39.道元著、水野弥穂子校注、岩波文庫「正法眼蔵」(一~四)1992.

40.高野毅編著、春秋社「不生禅」1967.

41.原田祖岳著、大雲会「道元禅師普勧坐禅儀講話」1966.

42.大森曹玄著、筑摩書房「禅の高僧」1968.

43.鈴木大拙著、春秋社禅選集2「禅問答と悟り」1960.

44.松長有慶著、岩波新書179、「密教」 1997.

45.安谷白雲著、春秋社「禅の心髄無門関」1965.

46.中村元著、岩波文庫「ブッダのことば:スッタニパータ、」1988.

47.秋月竜珉著、筑摩書房、日本の仏教12「禅門の異流」1967.

48.中村元訳、岩波文庫「ブッダ最後の旅:マハーパリニッパーナ経」1987.

49.秋月竜珉著、筑摩書房、「公案」1965.

50.柴山全慶著、其中堂、「十牛」1963.

51.柳田聖山著、筑摩書房、日本の仏教9「臨済の家風」1970.

52.石井修道「中国禅のさとり」、大法輪、平成7年4月号

53.赤根祥道著、日本文芸社、達磨禅108の智恵、1983.

54.玉城康四郎著、筑摩書房、日本の思想2、「道元集」、1969.

55.入矢義高訳注、岩波文庫「臨済録」1998.

56.山本玄峰著、大法輪閣、「無門関提唱」1966.

57.古田紹欽著、講談社、禅入門シリーズ1、栄西「興禅護国論」1994.

58.有馬頼底著、春秋社「禅僧の生涯」、1997.

59. 中川宋淵著、「山本玄峰伝」、大法輪昭和36年(1961)9月号

60.松涛誠達、梶山雄一他著、大法輪閣、「さとりとは何か」1997.

61.藤吉慈海著、筑摩書房、禅の語録19「禅関策進」1970.

62.平野宗浄著、講談社、「禅入門4 大燈 -語録・頌古」1994.

63.編集・解説、佐藤幸治、至文堂、現代のエスプリ第25号「禅への招待」 1967.

64.長尾雅人責任編集、中央公論社、世界の名著2「大乗仏典」1968.

65.中村元、紀野一義訳注、岩波文庫「般若心経・金剛般若経」1989.

66.頼富本宏著、講談社現代新書、密教―悟りとほとけへの道、1995.

67.長尾雅人責任編集、中央公論社、世界の名著1バラモン経典・原始仏典」1969.

68. 中村元、三枝充悳著、小学館「バウッダ・・・佛教」1996.

69. 中村元、早島鏡正、紀野一義、訳注、岩波文庫「浄土三部経(下)、観無量寿経」1997.

70.中村元訳、岩波文庫「仏弟子の告白:テーラガーター」1988.

71.中村元訳、岩波文庫「尼僧の告白:テーリーガーター」1997.

72.平野宗浄著、講談社「禅入門4 大燈 -語録・頌古」1994.

73.二宮守人監修、柏樹社「天台小止観」1967. 74.大森曹玄著、其中堂、「禅宗四部録」1964.

75.阿部肇一著、筑摩書房「現代人の仏教11、禅の世界―公案 」1966.

76.玉城康四郎著、哲学書房「脳幹と解脱」1996.

77.飯田トウ隠著、森江書店「無門関サンツイ」1959.

78.松本史朗著、東書選書「仏教への道」1993.

79.高田明和著、角川書店「一日10分の坐禅入門」 2008.

80.大谷哲夫全訳注、講談社学術文庫、道元「永平広録・頌古」 2007.

81. 昭和新纂国訳大蔵経編集部、東方書院、

「昭和新纂国訳大蔵経 宗典部 第五巻 曹洞宗聖典」 1929.

82.昭和編纂国訳大蔵経編集部、東方書院、

「国訳大蔵経宗典部 第六巻 臨済宗聖典」 1929.

83.今枝愛真著、小学館、「曹洞宗」

84.平田精耕著、PHP研究所、「禅語事典」

85.森本兼曩著、日本放送出版協会、「ストレス危機の予防医学」 1997.

86.西村恵信編、小学館、「臨済宗」

87.星野清蔵著、弥生書房、「良寛の詩境」 1966.

88.安谷白雲著、 春秋社、 「従容録」 2002.

89.大木幸介著、講談社、ブルーバックス「やる気を生む脳科学」 1993.

90.中川 孝著、たちばな出版、タチバナ教養文庫「六祖壇経」 2012.

91.ツルティム・ケサン、正木晃著、筑摩書房、ちくま新書230 「チベット密教」 2000.

92.大森曹玄著、春秋社、「山岡鉄舟」1972.