公案とは禅の祖師達の具体的な行為・言動を例に取り挙げて、

禅の精神を究明するための問題である。

代表的な公案集に「無門関」、「碧巌録」や「従容録」などがある。

禅問答には定型的なものも多い。

しかし、今でも理解不能な問答は「禅問答のようだ。」と言われるように

知的理解は困難で非合理なものが多い。

ここではそれを今までに得た合理的観点と知見に立って分かり易く説明することを試みよう。

この問答は従容録72則に出ている。

(従容録72則を参照)。

仰山慧寂(807〜883)が13才という小僧時代に馬祖道一の法嗣中邑洪恩を訪ねた。

仰山が洪恩に尋ねた、

「仏性(本来の自己)とは何ですか?」

洪恩は答えた、

「譬えてみるとここに一つの家があるとしよう。その家には六つの窓があって、

その中に猿が一匹居る。

この猿を東の窓から『猿さん、』と呼ぶと、その猿は『うん、うん』と言って返事する。

他の窓から呼んでも同じことで、

六窓倶(とも)に喚(よ)べば倶(とも)に応(こた)うである。こんなものだ。」

仰山は、

「御垂誡誠にありがとうございます」

とお礼を言って、次ぎのように尋ねた。

「お話の趣、一一承知しましたが、未だお尋ねしたいことがあります。

内の猿めがくたびれて睡っている時、外の猿めが何とかして相見したいと申しましたら、

どういうことになりましょうか?」

こう問われて洪恩は小僧の仰山の質問がなかなか核心をついたものであるのに驚き、

この小僧(仰山)はただものではないと気づいた。

そこで洪恩はうれしくなって、自分が坐っていた縄床から下りて仰山の手を取って一さし舞い出した。

そうして言った、

「お猿さん、おまえとの相見はもう済んだよ」。

洪恩は自分の内なる猿がくたびれて睡っているのは相見し終わって睡っているので

起こす必要もない。

むしろ仰山の問いの本質をつく鋭さにうれしくなって一さし舞うことで

生きた仏性を示したと見ることができる。

この見事で優雅な応対で自分の内なる猿を仰山に示した。

そして「お猿さん、おまえとの相見は済んだ。」

と猿に呼びかけてこの問答をユーモラスな言葉で締めくくったと考えることができよう。

仰山と洪恩のこの問答はなかなか面白い。

洪恩が六窓と言っているのは六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)への刺激の入口を指している。

中に居る猿とは「本来の面目」である脳を指していると考えればこの問答は容易に理解できる。

ここで内なる猿は仏性(本来の自己)をさしているので

「仏性や本来の自己とは禅では坐禅修行で健康になった脳(=本源清浄心)をさしている」

ことが分かる。

(禅の根本原理、第一を参照)。

この問答は雲巌曇晟と薬山惟儼の「獅子弄得問答」を思い出させる。

獅子の代わりに猿になっているのが注目される。

「ダーウィンの進化論」では人間は猿から進化したと考えられている。

これを考慮すると、本来の面目を猿で譬えたのは偶然の一致とはいえ

科学的観点からもなかなか興味深い。

獅子弄得問答と関係すると思われる有名な公案に「雲門花薬欄」という公案がある。

碧巌録第39則に「雲門花薬欄」あるいは「雲門金毛獅子」と呼ばれる有名な公案がある。

(碧巌録第39則を参照)。

僧雲門に問う、

「如何なるかこれ清浄法身?」

門云く、

「花薬欄(かやくらん)」

僧云く、

「すなわち恁麼(いんも)にし去る時は如何?」

門云く、

「金毛の獅子」

清浄法身とは宇宙の根本仏である大日如来を言う。

遍一切処と言われ宇宙至る所にこの仏の光明は遍在しているとされる。

真理を身体とする理体の仏である。

臨済禅師は「臨済録」で「汝が一念心上の清浄光、これが汝が屋裏の法身仏なり。」と言っているから、

この場合は各自が具有する自性清浄心、即ち仏性、本来の面目と考えてよい。

従って、「如何なるかこれ清浄法身?」とは

「自性清浄心、即ち、本来の面目とはどのようなものですか?」という質問になる。

この質問にたいし、雲門は直ちに「花薬欄(かやくらん)」と答えたのである。

花薬欄とは便所を取り囲んだ生垣だと言われる。

この伝統的な解釈に対し入矢義高博士は花薬欄とは

「柵をめぐらして丁寧に囲った芍薬の植え込み」のことであると解釈しておられる。

どちらが正しいか不明である。

ここでは伝統的な解釈である便所を取り囲んだ生垣と考えよう。

清浄法身と言えば清浄そのものだと考えられるが

我々の現実は美醜混在して清浄そのものにはなり得ないからである。

禅は美醜を超えた無分別智で考えるので

「花薬欄」を便所を取り囲んだ生垣と考えても何ら問題ないだろう。

「すなわち恁麼(いんも)にし去る時は如何?」と言う質問は

「その花薬欄である本来の面目の中に法身が現前したらどうなりますか?」という意味になる。

この質問に対し、雲門は「金毛の獅子」と答えた。

金毛の獅子とは金色の毛を持つ獅子であるから獅子群中の獅子王とでも言えるだろう。

「花薬欄」は本来の面目の静的側面を表現し、

「金毛の獅子」で躍動する本来の面目(下層脳中心の脳)の動的側面を表現したと言えるだろう。

人々が具有する本来の面目は金毛の獅子とでも言えるすばらしい能力を

本来的に持っているのだと言っているのである。

雲門文偃はその言句表現の絶妙さで有名である。

この公案での雲門の答えは確かに文学的にも美しい。

雲門は本来の面目を「金毛の獅子」と表現している。

本来の面目を獅子で表現した獅子弄得問答と関係すると思われる。

獅子弄得問答は薬山惟儼(745〜828)と雲巌曇晟との間の問答である。

「雲門花薬欄」の公案の中心人物である雲門文偃(864〜949)は

獅子弄得問答を知っていて本来の面目を「金毛の獅子」と文学的に表現したのではないだろうか。

智恵の菩薩である文殊は獅子に乗っている。

あるいはそこから来たのかも知れない。

このように脳と六識の関係は、黄檗、臨済、洪恩、薬山、雲巌、雲門など多くの禅僧によって

禅体験を通して経験的に知られていたことが分かる。

脳と六識の関係は現代の脳科学では言うまでもなく周知の事実である。

僧雲門に問う、

「如何なるかこれ法身?」

門云く、

「六不収(りっぷしゅう)。」

上のそっけないほど簡単な問答に出てくる六とは六根・六識を指すと言われている。

従って、「六不収(りっぷしゅう)。」とは

法身は六根・六識には収めきれない(六根・六識だけでは説明できない)

という意味であることが分かる。

六根・六識は主として上層脳(大脳新皮質)の機能に基づいている。

従って、雲門は

「法身は上層脳(六根・六識)だけでは説明できない。」

と言っていることが分かる。

我々の悟りの本体である法身は上層脳(理知脳)だけには収めることは不可能で、

下層脳(=脳幹+大脳辺縁系、無意識脳)を含めた生命情動脳の働きを考えないと説明できないと言っているのではないだろうか?

このように、脳科学の知見を取り入れると「雲門六不収」のような

難解な公案も明快に解釈し説明することが可能になる。

ある時、長沙景岑禅師(?〜868)と仰山慧寂(807〜883)は2人で月見をしていた。

仰山が月を指して、

「皆あのような心を持っているが、ただよう使わんだけだ。」

と言った。

長沙が

「お前さんに使ってもらうこともあるまい。」

と言うと

仰山は

「では、君が使って見るが良い。どんな使いぶりかトックリと拝見しようではないか。」

と言った。

仰山のその言葉が終わるか終わらないうちに景岑は、

"俺の使い方はこうだ"と言わんばかりに仰山をひと蹴りに蹴倒した。

長沙景岑はそのような激しい機鋒も持っていたので、世間では"岑大蟲"と呼んだ。

大蟲とは虎のことである。

この問答と長沙景岑の行動は普通の人には何が何だか分からないだろう。

仰山が月を指して、「皆あのような清らかな心を持っているが、ただよう使わないだけだ。」

と人々の具有する本来の面目について言った。

仰山のこの言葉に対し、景岑は仰山をひと蹴りに蹴倒すことでその使い道を示したのである。

景岑は仰山の言う月のような清らかな性質を持つ本来の面目(=脳)のはたらきを

蹴倒すという運動機能によって示したと考えることができる。

心の本体は脳であることを景岑と仰山は知っていたのであろう。

禅の悟りは脳科学と関係していることを示す好例と言える。

この公案は馬祖禅の<作用即性>の思想で解釈できる一例にもなっている。

(馬祖道一の禅思想を参照)。

花園上皇(第95代天皇、1297〜1348)は大燈国師の弟子として参禅した。

大徳寺には大燈と花園上皇の問答が自筆資料の形で残っているとのことである。

大燈「億劫相別れて須臾(しゅゆ)も離れず、尽日相対して刹那も対せず。

此の理、人々之れ有り、如何なるか是れ恁麼の理ぞ。伏して一言を聞かん。」

花園上皇「昨夜三更、露柱、和尚に向って道(い)い了(おわ)んぬ。」

この問答を分かり易く現代語に直すと次ぎのようになる。

大燈「永い間別れているがちょっとの間も離れていない。

一日中対面しているけれども一刹那も対面していない。

此の理(ことわり)は全ての人々に有る。

これはどのような理について言っているのだろうか。どうか私に一言、言って下さい。」

花園上皇は言った、

「昨夜真夜中に、露柱(野ざらしの柱)が和尚に言っていましたよ。」

この問答は現代語に分かり易く直しても相変わらず謎めいている。

特に花園上皇の

「昨夜三更、露柱、和尚に向って道(い)い了んぬ。」

の返答は難解である。

これは次ぎのように解釈すれば分かり易くなる。

大燈の「永い間別れているがちょっとの間も離れていない。

一日中対面しているけれども一刹那も対していない。此の理(ことわり)は全ての人々に有る。」

という言葉は全ての人が持っている脳神経系(本来の面目)のことを言っている。

全ての人々は脳神経系を使って生きている。

しかし、脳の本体は頭蓋骨に隠れて見えない。どこにあるかも分からない。

脳内を流れる神経電流も微小で感知できない。今まで誰もそのことに気づかずに生きている。

その意味で

「億劫相別れて須臾(しゅゆ)も離れず(ちょっとの間も離れていない。)」

と言えるだろう。

全ての人々が脳神経を使って生きている事実(真実)を

「此の理、人々之れ有り」

と言っている。

大燈は禅の悟りの本体としての脳をこのような言葉で表現していることが分かる。

ここで大燈の言っていることは玄沙師備禅師の言葉

『日に用いて知らず(「日用而不知」)』

と同じ精神である。

(「日用而不知」を参照)。

それでは花園上皇の

「昨夜三更、露柱、和尚に向って道(い)い了んぬ。」

という謎めいた返答はどういう意味であろうか?

これは

「昨夜三更、露柱、和尚に向って道(い)い了んぬ。」

という返答を

「昨夜真夜中に、露柱が和尚に言っていたではありませんか。」

と訳すと分かり易くなる。

この答は碧巌録83則の「古仏は露柱と相交わる」から来ていると思われる。

露柱とは野ざらしの柱のことである。

「古仏は露柱と相交わる」という公案の精神は

「露柱は無心で立っている。

それと同じように古仏は無我無心の境涯に居る。」

ということである。

(「碧巌録」83則を参照)。

上の問答では

「露柱は無心で立っている。露柱が禅の究極の処である無我無心の境地を無言で表わしている。」

ということを上皇は

「昨夜真夜中に、露柱が和尚に(無言で)言っていたではありませんか。」

と言ったと考えられる。

即ち露柱という言葉で禅の無我無心の境地を象徴的に表現しているのである。

このように大燈と花園上皇の謎めいた問答は脳科学で解釈するとわかり易くなる。

石頭希遷(700〜790)にある僧が尋ねた、

「如何なるか是れ祖師西来意(禅の本質は何ですか)?」

石頭は言った、

「露柱に問取せよ。」

露柱とは野ざらしの柱のことである。これに仏法の本質を問えと言うのである。

僧は

「学人不会(私には分かりません)。」

と答えた。これに対し、

石頭は

「我更に不会(わしにゃ、なおさらわからぬわい)」

と答えた。

石頭の

「「露柱に問取せよ。」

という答に対し、 僧が

「学人不会(私には分かりません)。」

と答えたのは当然のことであろう。

石頭はそんなことにはいっこう頓着せぬかのように、

「我更不会(わしも、なおさら分からぬわい)。」

と人を食ったように答えたのである。

禅の本質を知りたいというので問答を始めた僧は

この石頭希遷の答えに面食らい途方にくれたであろう。

果たしてここに禅はあるのだろうか。

この問答は碧巌録第83則「古仏は露柱と相交わる」

と似ている。

碧巌録第83則「古仏は露柱と相交わる」

という公案の精神は

「露柱は無心で立って家を支えている」

というところにある。

(「碧巌録」83則を参照)。

露柱と同じように

「古仏は無我無心の境涯に居る。」

ということである。

上の問答では「露柱(野ざらしの柱)は無心で立っている。

それと同じように石頭希遷は禅の究極は無我無心の境地だということを

「露柱に問取せよ。」

という言葉で表現したと考えられる。

それでは石頭が言った言葉「我更不会(私にも分からない)。」

はどう考えれば良いだろうか?

鈴木大拙博士はこのような言い回しは禅者の得意とするところで、

不可得・不可思議、と同じ意味だと言っておられる。

石頭は禅の本質ははっきり言葉で言えるものではなく、

不可得・不可思議!

だと答えたのだろうか。

ある時長慶(793〜883)が百丈懐海禅師(748〜814)に尋ねた、

長慶「仏とはどのようなものですか?」

百丈「牛に騎って牛を求めるのに似ている。」

長慶「悟った後はどうですか?」

百丈「人が牛に騎って家に帰るようなものだ。」

長慶「悟った後はどのような心がけで過ごせば良いのですか?」

百丈「牛に騎ったら杖を取って牛に見せながら

他人の畑の農作物を踏み荒らさせないようにすれば良い。」

この禅問答において見られるように、本来の面目(仏=真の自己)である脳(特に原始的な下層脳、旧哺乳類脳)

は牛として象徴的に表現されることが多い。

百丈は本来の面目である牛(脳=本来の面目)に気付いた後(見性した後)には、

自分の牛に騎り牛を自由に調御できるようになった人が仏だと考えている。

牛(脳)とは下層脳(特に原始的な下層脳、旧哺乳類脳、本能中心の心)だと考えれば良いだろう。

人間と違い、牛の脳では大脳前頭葉は未発達で下層脳を中心とした原始的な脳で、

動物的な本能と情動の心しか生まれない。

禅には「十牛図」というものがある。

「十牛図」ではこれを牛で象徴的に表わしている。

他人の畑の農作物を踏み荒らさせないように(人間らしく振舞うように)、

杖(理性)を取って動物的な情動と本能をコントロールする(牛に騎る)ことを

悟後の修行として勧めていると考えれば良いだろう。

「十牛図」では禅の悟りの深まりを十段階を牛(心の象徴)を使って説明する。

「十牛図」に牛を使うのはこのあたりと関係あるのかも知れない。

(「十牛図」を参照)。

趙州無字の公案は「五祖法演禅師語録」に始まる。

そこに出ている趙州無字の公案とは次ぎのようなものである。

僧が趙州に問う、「犬にも仏性がありますか?」

趙州「無い。」

学生「(経典には)生きとし生けるものには、仏性があると言われています。

犬にどうして無いのですか?」

趙州「彼には業による分別があるためだ。」

先生(五祖法演)は言った、

「諸君はこの公案をどう理解しているのか?

私は日頃ひたすら<無>のことを問うことで終わることにしている。

君達がこの<無>の一字をものにするなら天下の人も君をどうすることもできぬ。

さあ、君達はどう究めるのか? 一体、究め尽くすほどのものがあるか?

あるなら出て来て答えてみるが良い。

私は君達が有と答えることも求めないし、無と答えることも求めない。

また君達が有でもなければ無でもないと答えることも求めぬ。

さあ、君達はどのように答えるか?さあ、これだけだぞ。」

この説法は有名な「趙州無字」の公案について語る最初のものだと考えられている。

唐末の趙州従シン(778〜897)は南泉普願の法嗣である。

五祖法演(1024?〜1104)が<無>の一字について言っていることは

無門の問題意識と殆ど同じである。

「趙州無字」の「無」は

下層脳(=旧哺乳類脳や爬虫類脳、本能中心の無意識脳)のことだと

単純化して考えれば分かり易い。

人間と違い、犬の脳では大脳前頭葉は未発達で下層脳を中心とした脳に近いからである。

五祖法演に始まり大慧宗杲によって強化された無字の公案は

無門慧開(1183〜1260)によって完成された。

彼はその著書「無門関」の第一則に「無の公案」を採用している。

「無門関」は48件の公案を選らび無門の解説と詩(頌)を付けたもので

『東洋的無』の原典として世界的に有名である。その構成は「碧巌録」に似ている。

「無門関」は48則から成る。48則の内4則が五祖法演に関係している。

これは無門が如何に五祖法演の禅を重視していたかを示している。

無門関第一則「趙州無字」の取り上げ方は法演の方法に依っている。

無門はこの無字の公案のため不眠不休の努力をし、遂に見性したと伝えられている。

そのためか無字の公案(第一則)に対しては、無門は特に力を込めて、

次ぎのように詳しく解説している。

「禅に参じようと思うなら、何としても禅を伝えた祖師達が設けた関門を透過しなければならない。

素晴らしい悟りを得るには一度徹底的に意識を無くすことが必要である。

祖師の関門も透らず、意識も絶滅できないような者は

すべて草木に憑り付く精霊のようなものである。

さて、それでは祖師の関門というものは一体どのようなものであろうか。

この「無」の字こそ、まさに宗門に於いて最も大切な関門の一つである。

そこでこれを禅宗無門関と名付けるのである。

この関門をくぐり抜けることができたならば、趙州和尚にお目にかかれるだけでなく、

同時に歴代の祖師達とも手をつないで行くことができ、

祖師達と眉毛どうしを結び合わせて、

祖師と同じ眼で見たり、同じ耳で聞いたりすることができるのだ。

なんと痛快なことではないか。どうしてこのような関門を透過しないでおれようか。

全身の骨節と毛穴を総動員して、疑いの塊にして、この無の一字に参ぜよ。

昼も夜も間断なくこの問題を引っ提げなければならない。

しかし、決して虚無だとか有無だとかいうようなことと理解してはならない。

あたかも一箇の真っ赤に燃える鉄の塊を呑んだようなもので、吐き出そうとしても吐き出せず、

そのうちに今までの悪知悪覚が洗い落とされて、

時間をかけていくうちに、だんだんと純熟し、一つになる。

ひとたびそういう状態が驀然(まくねん)として打ち破られると、

驚天動地の働きが現われ、まるで関羽の大刀を奪い取ったようなもので、

この生死の真っ只中で大自在を得、迷いと苦しみの中で遊戯三昧の毎日ということになる。

さて、諸君はどのようにしてこの無の字をひっ提げるか。

ともあれ持てる力を総動員して、この無の字と取り組んでみよ。

もし絶え間無く続けるならば、

ある時、小さな種火を近づけただけで仏法の灯火が一時にパッと燃え上がることだろう。」

この無字の公案について、中国宋代の大慧宗杲禅師(看話禅の唱導者、1089〜1163)は、

[生死から自由になる悟りを得るには、

妄想や空騒ぎ、思慮分別の心、喜怒哀楽などの情動を押さえつけた上で、

ただひたすらに、無字の公案に集中し悪知悪覚を根こそぎ打ち摧け。」

と言っている(大慧普覚禅師語録)。

これより

「無字の公案は妄想煩悩を意識から徹底的に否定掃蕩し、

「見性」するための手段である。」

と言えるだろう。

無字の公案を思考の対象として考える人がいる。

「無字の公案」は、思想哲学のように、思慮分別の対象(考える対象)としてはならない。

禅の悟りは「無分別智の開発」にある。

無字の公案は禅(特に臨済禅)の最初の関門とされている。

日本臨済宗中興の祖白隠の公案体系では無字の公案は

大慧宗杲禅師が言うように、

「分別妄想を徹底的に否定掃蕩し見性するための掃蕩門」だとされている。

このあたりは「摂心会(集中的な坐禅会)」などに参加して、

実際に参禅体験をして見ないと分かり難いところかも知れない。

無門関第1則の「無字」の公案では犬の仏性が取り上げられている。

既に6.7で取り上げた「百丈の騎牛帰家」の公案では牛が出てきた。

「無字の公案」では牛の代わりに犬になったと考えることができる。

犬や牛の脳では前頭葉の分別意識は発達していない。殆ど下層無意識脳である。

「無」はこれを指していると考えれば無字の公案に対し、

「東洋的無」などの難解な哲学的思想を持ち込まないで済むだろう。

その時、「無」の問題は脳科学に直結し単純で明快になるのではないだろうか。

薬山惟儼(745〜828)は石頭希遷(700〜790)の法嗣である。

薬山がある日坐禅をしていた。

それを見た石頭は薬山に次ぎのように質問した。

石頭「そこで何をやっているのかい?」

薬山「何もやっていませんよ。」

石頭「それでは閑坐というものではないか?」

薬山「閑坐でもやっていれば、それで何かやっていることになりますよ。」

薬山のこの答えに対し、石頭は追求の手をゆるめず更に質問する。

石頭「何もやっていないと言うが、そのしないと言うのは一体何だ?」

この質問に対し薬山は

「千聖亦不識

(いくら大勢の聖人・賢人を集めてもこれは分からない)」と答えた。

鈴木大拙博士は

「わからぬわからぬでは埒のあく時がないようだが

人間の事はもともと埒のあかぬところが埒のあくところだろう」

と解説されている。

石頭希遷は薬山惟儼のこの返答を聞いて彼の禅修行が円熟しているのが分かった。

彼は次のような詩偈で上の問答の主旨を述べた。

石頭「従来共に住して名を知らず。任運に相将(あいひき)いて、只麼(しも)に行く。

古より上賢も識らず。造次に凡流の豈明らむべけんや。」

現代語訳:

今まで一緒にこうして暮らしてきたがその名を知らずにいる。

自然に任せて寝る時は一緒に寝たり、起きても、終日離れずに居る。

手を挙げ足を動かす時もそこを去らない。古からよほどの賢人でも、それは何か識らずに来た。

まして凡夫である我々にそれを、無造作に分別の世界に引き出すことができるだろうか。

できる訳がない。

この二人の問答は禅の中心問題に焦点を当てている。

この問答は日常言語や文学によって理解するのは難しいだろう。

しかし、現代の脳科学の知見で解釈すれば簡単に分かる。

石頭の「何かやっていないと言うが、そのしないと言うのは一体何だ?」

という手厳しい質問に対し現代の我々なら

「するもしないもそれをやっているのは脳ですよ。」

と即座に答えることができるだろう。

石頭の詩偈「従来共に住して名を知らず。任運に相将(あいひき)いて、只麼(しも)に行く。

古より上賢も識らず。造次に凡流の豈明らむべけんや。」

に対しても、

我々は「確かに、古からよほどの賢人でも、それは一体何かは知りませんでした。

しかし、科学が発達した現在では凡夫である我々にもそれが

心の座である脳の働きであることは今では常識ですよ。

ただ脳は自分自身を見ることができないので

無造作に分別の世界に引き出すわけにも行きませんがね。」

と簡単に答えることができるだろう。

この禅問答から、

「禅の中心問題は自己究明であり、真の自己(本来の面目)とは脳である」

ことが分かる。

脳科学によって禅を合理的に理解する手掛りはここにある。

石頭希遷(700〜791)はある時の説法で「言語動用勿交渉」と言った。

これは禅の究極や本質は言語や動作では表現できないという意味である。

口で出しても身に行じても禅とは勿交渉(没交渉)であると言うのである。

これは禅の極則は日常言語や動作では表現できないことを意味する。

禅と関係する脳科学の世界は文学(日常言語)では表現できないのは当然であろう。

石頭希遷達が生きた唐代では心の坐は心臓であると考えられていた。

脳神経科学に関する知識は皆無に近かったからこう言うしかなかったのであろう。

中国禅の第三祖僧サン(?〜606)に「信心銘」という584文字から成る短編の著書がある。

「信心銘」の中に

「両段を知らんと欲するも、元是れ一空。一空両に同じ。斉しく万象を含む。」

という四句と「二に由りて一有り。一も亦守る莫れ。」

という二句がある。

(「信心銘」を参照)。

鈴木大拙博士はこの四句と二句を「信心銘」の禅思想を理解するため

最重要な文句であると考えていたようである。

鈴木博士は二句と前の四句とに徹すれば、禅思想がいずれにあるかを了解できるして、

「両段を知らんと欲するも、元是れ一空。一空両に同じ。斉しく万象を含む。」

という四句について次ぎのような解説をしておられる。

「両段」とは個の世界である。個はいつも両段的に考えられる。

しかし、個は個として有りうるものではない。

一空または一元をその体とする。体の字、時にははなはだ曖昧であるが、こう見てよい。

即ち、名を知らざれども個なる我と相共に相将いて、

任運に、日夜只麼(しも)に行くところのもの

ーそれをそのもの自体から見ていうのである。

一空は両段的の個と同一物で、個の外に一空(または一元)があるわけでない。

また一空の外に両段があるわけでない。ありとすると一空は両段的個となる。

一空と個とは別で同、同で別という意味あいで相干渉しているのである。

それ故に、個は即ち万象で一空は一空ながら万象を含むと言わねばならぬ。

含むとは、一空が万象の外にあって、これを包んで、万象よりも大なるもの深きものであるが、

それとともに万象の中に行きわたっていて、

日となり、月となり我となり、汝となり、草木と、山岳となるとの義である。

禅者はこんなことを論理として言うのではない。

自分の体験を主体として、それから分別智をとおして、それを文字の上に表現する。

それで思想する専門家はまた専門の上から見て、それに思想的体系を与えてよいのである。

禅者の分別智はいつも一とか両とか元とか空とかいう文字の上にのみ働かない。

これはむしろ哲学的禅である。

禅境はもと具体的に直覚性の文字で示唆される。

直覚性とは知的でないこと、明らかに論理の機構や階梯によらないで、

一気にその事実を直写するの謂いである。

この直写による知的傾向をもったのと、情意的・文学的のとある。」

鈴木大拙博士の上の解説は難解である。これも脳科学の観点から説明すると次ぎのようになる。

「両段」とは主観と客観の二つと考える。

一空は脳だと解釈する。

その時、「両段を知らんと欲するも、元是れ一空。一空両に同じ。斉しく万象を含む。」

の四句は

「主観と客観(両段)の二つは別物であるように見えても元々一空である脳(一)から派生したものでもともと同じものである。

主観と客観の起源である一空(=脳)は万象を認識する(含む)。」と言っていることになる。

「二に由りて一有り。一も亦守る莫れ。」という二句は

「主観と客観の二つは元々脳(一)から出ている。

禅定によって主観と客観の二つは統一された脳の状態(一)になる。

しかし、この状態の脳(一)に固執してはならない。」と言っていると解釈できる。

二句の後半の「一も亦守る莫れ。」の文意が分かりにくいかも知れない。

これは

「主観と客観を生む分別意識(大脳前頭葉の働き)は坐禅によって沈静化し

脳幹と大脳辺縁系からなる下層脳(無意識脳)に統一されると脳は大安楽の状態になる。

この三昧状態(一)は無意識脳なので智慧の働きが無い。

空見断無の側面を持っている。

実際に坐禅をしてこの三昧状態に入ると、実に気持ちが良い。

大安楽の状態を体験することができる。

恐らく快楽神経(A10神経)やセロトニン神経が活性化しているためと考えられる。

しかし三昧状態は精神が統一されている状態なので働きがない。

精神が統一されずに活動していては三昧とは言えないのである。

従って、「一も亦守る莫れ。」とは、

安楽であるからと言ってこの働きの無い(一)の状態に安住固執してはならない。」

と言っているものと考えられる。

このように脳科学の知見を使えば「信心銘」の難解な文も明快に説明することができ、

鈴木大拙博士の説明文も分かる。

むしろ鈴木大拙博士の解説文に誤りを含んでいることが分かる。

それは

「個は即ち万象で一空は一空ながら万象を含むと言わねばならぬ。

含むとは、一空が万象の外にあって、これを包んで、万象よりも大なるもの深きものであるが、

それとともに万象の中に行きわたっていて、日となり、月となり我となり、

汝となり、草木と、山岳となるとの義である。」

と言っている箇所である。

この文では脳の認識過程が文学的に述べられている。

鈴木博士は脳(個、一空)が一空ながら万象を含むと考えている。

また脳(一空)は万象の外にあって、これを包んで、

万象よりも大なるもの深きものであると考えている。

これは脳の認識過程(心)について古くからの考え方であろうが

科学的には明らかな間違いである。

脳は感覚器官(眼や耳など)から万象の情報を電気信号として脳の神経細胞に取り入れ含む。

しかしこれらの情報は脳内神経細胞を流れる単なる微小な電気信号であり、万象よりも大なるものや深いものでもない。

万象からの情報を脳に取り入れ含むが決して万象の中に行きわたって、

日となり、月となり我となり、汝となり、草木と、山岳となったりもしない。

日(太陽)、月、汝(他人)、草木・山岳は厳然として外界に存在しているのである。

唯だ単に外界から入る情報を脳の神経回路に取り入れ、認識し、

保持分析しているだけである。

外界の情報が電気信号としてを脳の神経回路に取り入れられるだけである。

日(太陽)、月、汝(他人)、草木・山岳などが含まれたり入ったりするわけではない。

鈴木博士がただそのように実感しているだけに過ぎない。

それらの情報が電気信号としてを脳の神経回路に取り入れられるだけである。

文学的に実感していることが科学的にも正しいとは限らないのである。

ただ脳は電気システムであり電磁的相互作用の世界である。

電磁的相互作用は遠隔力であるので太陽系や銀河系のような

宇宙大の情報も取り入れ認識できる。

それを万象よりも大きく深いものだと実感(誤認)しているだけだと考えられよう。

禅では「蓋天蓋地(天を蓋い地を蓋う)」

という言葉が良く用いられる。

これも電磁的相互作用の世界である脳の実感を

文学的に表現していると考えられる。

同じ「信心銘」の冒頭に

「至道無難、唯嫌揀択、但莫憎愛洞然明白」という有名な言葉がある。

読み下すと

「至道は無難、唯揀択(けんじゃく)を嫌う。但憎愛莫ければ洞然(とうねん)として明白なり。」

となる。

この言葉の意味は

「究極の道(悟りへの道)はただえり好み(揀択)を嫌うだけであり難しいことなどない。

もし憎愛の心が無くなれば、それは洞然として明らかになるだろう。」

ということである。

この文章は脳科学の観点からは次ぎのようになる。

自己中心的な好き嫌いやえり好みの感情は

主として大脳辺縁系にある扁桃核と脳幹の視床下部(欲の脳)で生じる。

僧サンは「大脳辺縁系の扁桃核と視床下部で生じる自己中心的な好き嫌いや

憎愛の感情さえコントロールできれば悟りは洞然として明白となる。」

と言っていると解釈できる。

因みに大脳辺縁系も脳幹と同様無意識の脳である。

「坐禅によって、

脳幹を通し大脳辺縁系にある扁桃核と視床下部をコントロールできれば

悟りの心はは洞然として明白となる。」

と言っていると解釈できる。

原始仏典である相応部経典には仏教の最終目的である

<涅槃>が次のように分かり易く定義されている。

すべての存在の静まること、すべての執着を捨てること、

渇欲をなくすこと、欲情を離れること、

煩悩の消滅すること、それが即ち涅槃である。

この<涅槃>の定義はブッダが考えていた涅槃の考えに近いと思われる。

脳幹の最上部には欲の脳である視床下部がある。

坐禅によって雑念から離れれば大脳新皮質の活動が沈静化する。

禅定が深まると脳幹が活性化され、大脳辺縁系(扁桃核を含む)にある感情脳が静まる。

ゆっくりした長息の呼吸によって脳幹が活性化すると、

β―エンドルフィンやセロトニンが分泌され、

欲の脳(視床下部)もリラックスし安らぎの心が生まれる。

これがブッダの言う

「すべての存在の静まること、すべての執着を捨てること、

渇欲をなくすこと、欲情を離れること、煩悩の消滅すること」

に相当するのではないだろうか?

そう考えると僧サンとブッダの考えていた「涅槃」は従来言われているような隔絶した達成困難な境地ではなく、

坐禅修行に専念集中することでも達成可能な「寂静の境地」だと言えるだろう。

古来より仏教の旗印である「三法印」の一つは「涅槃寂静」として知られている。

「三法印」の観点から言えば、

「涅槃」は確かに仏教の究極の到達目的と言ってもよい。

「涅槃」については上述の相応部経典の定義を考えると

<涅槃>の境地は意外に身近にある境地(寂静の境地)だと言えるのではないだろうか。

塩官斉安禅師(馬祖道一の法嗣、?〜842)と

僧の間につぎのような問答が交わされた。(伝燈録第七)

僧が尋ねた、

「廬舎那佛の本身とはどのようなものですか?」

塩官は言った、

「それ、そこにある銅瓶を取って持って来てくれ」

そう言われて僧は素直に銅瓶を取って持って来た。

すると塩官は

「また本の処に戻して置いてくれ。」

と命じた。

僧はまた素直に銅瓶を命ぜられたまま本の処に戻して置いた。

そして自分の居た位置に戻るとまた同じ問いを繰り返した。

すると塩官はそっけなく言った、

「廬舎那佛はもうとっくに何処かへ行ってしまったわい。はい、さようなら」。

この問答を通して塩官斉安は何を言いたいのだろうか?

普通廬舎那佛(サンスクリット名=ヴァイローチャナ)は

密教において宇宙そのものであると同時に1微塵の中にも存在し、

その智慧の光は一切を照らすとされる根本仏である。

光り輝く日輪を象徴したもので大日如来のことである。

大乗仏教では仏教の法そのものを人格化し、

理法が身体になった仏を法身仏と言う。

大日如来は法身仏である。

密教では宇宙も草木も人も、その本質は大日如来だと考えられている。

禅宗の考えでは、仏とはそのような宗教的宇宙での大日如来ではない。

「衆生本来仏なり」と、

自己の本質は仏に等しいとして求心的に向き合うところにその真骨頂がある。

ここで塩官が言う廬舎那佛とは自己本来の面目(あるいは仏性)を指している

と見ないとこの問答の真精神は理解できない。

塩官斉安は質問した僧に

「それ、そこにある銅瓶を取って持って来てくれ」

と言う。

そう言われて僧は素直に銅瓶を取って持って来る。

そうすると塩官斉安は

「また本の処に戻して置いてくれ。」

と僧に命じる。

僧はまた素直に銅瓶を命ぜられたまま本の処に戻して置くだけである。

そのように行動する自分自身が廬舎那佛にも等しい貴い存在であることに気付かない。

彼には

「廬舎那佛の本身とはどのようなものですか?」

と質問しながら真剣な問題意識がないためである。

そして僧は自分の居た位置に戻るとまた

「廬舎那佛の本身とはどのようなものですか?」

と同じ問いを繰り返すのみである。

質問僧は塩官斉安禅師がやさしく説明し、

解説してくれるものと期待しそれを待っているだけである。

自分でなんとか掴み取り悟ろうとする意欲も気迫もない。

典型的な指示待ち(or 教え待ち)人間である。

そんな僧が悟れるはずがない。

そんな情けない質問僧を見て、この時塩官斉安は、そっけなく、

「廬舎那佛はもうとっくに何処かへ行ってしまったわい。はい、さようなら」

と突き放す。

塩官斉安はこのように素っ気なく突き放すことで

彼の要求と命令に素直に従って行動する僧と彼の行動の中に

廬舎那佛(自己本来の面目=仏性)を見て、それを僧に気付かせようとしていることが分かる。

廬舎那佛とは自分の外の宗教世界の尊い存在ではない。

彼の要求と命令に素直に従って行動する僧自身が廬舎那佛だと言いたいのだ。

それに気付かないで唯言われたままに無反省に行動するだけの僧に向って、

塩官は、そっけなく、

「廬舎那佛はもうとっくに何処かへ行ってしまったわい。はい、さようなら」

と言ったのである。

質問僧が自分自身が廬舎那佛であることに気付かず

唯言われたまま無反省に行動するだけに終ったことを

「廬舎那佛はもうとっくに何処かへ行ってしまったわい。はい、さようなら」

と言って突き放したのである。

馬祖禅の<作用即性>や

<日用即妙用>の精神に通じる公案(問答)と言えるだろう。

これと非常に良く似た公案が従容録第42則「南陽浄瓶」に見られる。

青原行思(六祖慧能の法嗣、?〜740)の法嗣石頭希遷(700〜790)の著書

「参同契(さんどうかい)」の冒頭に

「竺土大仙の心、東西密に相付す。」

という言葉がある。

この言葉を「竺土大仙の心、東西密に相付す。作麼生(そもさん)か是れ密付底。」

と公案にしたのが<東西密付>の公案と呼ばれるものである。

竺土大仙とはブッダのこと。「作麼生(そもさん)」とは

「どのように」とか「そのように」という意味だから、

この公案の意味は「ブッダの悟り(心)は西(インド)から東(中国)に親しく伝えられた。

ブッダの悟りの心はどのように親密に伝えられたのか?」と言う質問である。

この公案について次ぎのような話がある。

ある時、雲居道膺(うんごどうよう)禅師(洞山良价の法嗣、828〜902)にある官吏が質問した、

「釈尊に密語があってそれを迦葉尊者(マハーカーシュパ、ブッダの高弟)に伝えられた。

迦葉尊者はそれを敢えて覆い隠そうとはしなかったと言われています。

一体その密語とは何ですか?」

その時、道膺は相手の役人に呼びかけた、

「尚書!」

役人は何気なく、

「はい。」

と応答した。

道膺はすかさず、

「分かりましたか?」

と言った。

役人は答えた、

「分かりません。」

道膺は言った、

「あなたがもし分からなければ、世尊には密語があったと言える。

しかし分かれば、迦葉は何も隠し立てはしなかったと言うことだ。」

この公案はブッダの悟りの心の核心はどこにあったかを端的に示している。

道膺が相手の役人に

「尚書!」

と呼びかけた時、

役人は何気なく素直に、

「はい。」

と答えた。

道膺はこの当たり前の問答にブッダの悟りの心の核心があると言っているのである。

道膺は

「もしこれが分からなければ、世尊には密語(秘密の言葉)があったと言える。

しかし、分かれば、迦葉は何も隠し立てはしなかったと言うことだ。」

と言っていることが分かる。

この公案は呼びかけられたら無心(素直)に

「はい。」

と答える我々の脳機能に

悟りの核心が端的に現われ、隠すようなものは何もないことを示している。

馬祖禅の<日用即妙用>や<作用即性>

の精神に通じる公案と言えるだろう。

あるとき風穴和尚(風穴延沼、896〜973)に僧が尋ねた、

「言葉も沈黙も、所詮は実在の反面しか示すことができないのですが、

語っても黙しても実在そのものに通じるにはどうすれば良いでしょうか?」

風穴和尚は、

「いつも懐かしく思い出すのだが、

江南は春三月ともなると、シャコが鳴き、百花が咲き乱れる。」

という杜甫の詩をもって答えた。

注:

シャコ:越雉(えっち)・懐南・逐影・樢とも呼ばれるキジ科の野鳥。

体長約30センチ、外観はウズラに似た鳥で、栗色の身体に白・黒の小さな斑紋が散らばっている。

江南地方の春を代表する鳥と言われる。

我々は語黙の世界(しゃべったり黙ったりする世界)に生きている。

語黙の世界とは主として大脳前頭葉が働く主観と客観の世界のことである。

我々は主客が分離対立するこの語黙の世界で悩みまごついているのである。

この僧が風穴和尚に尋ねたのは

「どうすれば主客対立を超えた実在の世界に通じることができるでしょうか?」

ということである。

この質問の内容は

「どうすれば大脳前頭葉(ストレス脳)から生まれる主客分離の対立を超え

実在の世界(下層脳(=生命情動脳)を中心とする安らぎの世界)に通じることができるでしょうか?」

ということである。

この質問に対し、風穴和尚は、「いつも懐かしく思い出すのだが、

江南は春三月ともなると、シャコが鳴き、百花が咲き乱れる。」

という杜甫の詩をもって答えたのである。

これと類似の問答は「人天眼目(にんでんがんもく)」

という禅籍に出ているとのこと。

ところが「人天眼目」に於いては、

「如何なるか人境倶不奪?」と問いに対し風穴和尚は

「いつも懐かしく思い出すのだが、江南は春三月ともなると、

シャコが鳴き、百花が咲き乱れる。」

と同じ詩で答えているのである。

従って、無門関24則(離却語言)は「人天眼目」

の風穴和尚の言葉と関係あることが分かる。

「人天眼目」に於いての問いは

「如何なるか人境倶不奪?」である。

「人境倶不奪」とは臨済の四料揀に一つであるから、臨済の四料揀についての質問である。

ところが無門関24則での問いは

「言葉も沈黙も、所詮は実在の反面しか示すことができなませんが、

語っても黙しても実在そのものに通じるにはどうすれば良いでしょうか?」

という質問である。

質問が違うのに風穴和尚の答えは同じであるという曖昧さがある。

普通の人がこの公案を与えられた時、風穴和尚の

「いつも懐かしく思い出すのだが、

江南は春三月ともなると、シャコが鳴き、百花が咲き乱れる。」

という詩は杜甫の詩であり、「人天眼目」には

同じ言葉が「如何なるか人境倶不奪?」

という臨済の四料揀についての質問への解答として出ていることなど知らないだろう。

これも公案の複雑曖昧なところである。

公案(禅問答)の質問には論理や理屈で対するものではないことを示す典型例とも言えるだろう。

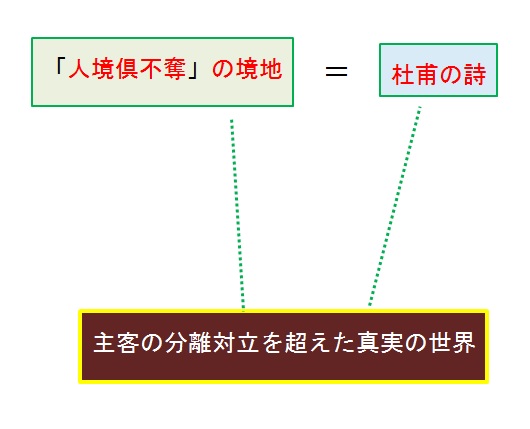

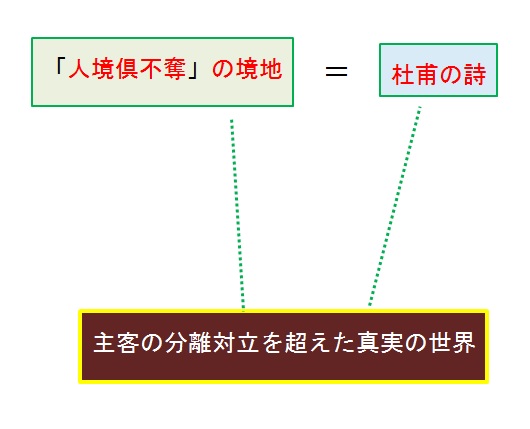

以上のことを考えると、

この公案のキーポイントは臨済の四料揀の「人境倶不奪」にあることが分かる。

臨済の言う「人境倶不奪」とは主体(=人)と客体(=境)が対立することなく、

共に生き生きと働いている禅の理想的境地を言う。

僧の質問で「語っても黙しても実在そのものに通じている境地」

と「人境倶不奪」

とは同じ境地であることが分かる。

その境地は杜甫の詩の「いつも懐かしく思い出すのだが、

江南は春三月ともなると、シャコが鳴き、百花が咲き乱れる。」

によって文学的に表現される世界と言えるだろう。

そのように考えると風穴和尚が

「如何なるか人境倶不奪?」

という問いに対して同じ杜甫の詩で答えた理由が分かる。

それでは杜甫の詩

「いつも懐かしく思い出すのだが、

江南は春三月ともなると、シャコが鳴き、百花が咲き乱れる。」

について考えよう。

江南の春は花の名所で有名なところである。

この詩は江南の春の美しさを歌うとともに

それを充分に味わい楽しんでいるところを詠っている。

即ち、咲き誇る花の下で遊ぶシャコの姿を通して、

生き生きと躍動する生命の世界と江南の春の美しさをを肯定的に詠っている。

そこでは主体(自分)も客体(春の花やシャコ)も

共に生き生きと生命を謳歌していて、そこには主客の対立はない。

風穴和尚は杜甫の詩によって

「語黙を超えた実在の世界」

とはそのような世界だと言っていることが分かる。

風穴和尚は「「人境倶不奪」の境地とは何か?」

という僧の質問にこの杜甫の詩によって答えた理由が分かる。

臨済が説く「人境倶不奪」

とは人(主体)も境(客体)も奪わない心境一如の状態を意味する。

主客一如で倶に生き生きと働いている状態を言う。

西田哲学では純粋経験の世界に相当する心境一如の世界に相当すると言えるだろう。

(「西田哲学と禅、脳科学」第2章「心境一如と純粋経験を参照)。

脳科学的には下層脳優勢の無分別智の世界である。

「人境倶不奪」の境地は

全脳(=上層脳+下層脳)が健康で

生き生きと働いている状態のことだと言えるだろう。

「臨済録」の示衆に於いて臨済は「人境倶不奪」の境地について

「国王は宮殿に鎮座し、老農は野に歌う」

と言っている。

これは国王、老農夫ともに平和な世界で夫々の仕事に従事し、

それぞれが平和な人生を楽しく生きる姿を表わしている。

ここで、国王、老農夫はそれぞれ主、客を表わしている。

「国王は宮殿に鎮座し、老農は野に歌う」

という言葉も風穴和尚が引用した杜甫の詩と同じ風光(「人境倶不奪」の境地 」)を歌っている。

「人天眼目」が完成したのは1188年である。

無門慧開(1183〜1260)によって「無門関」が刊行されたのは1229年である。

風穴和尚とは臨済下四世の法孫風穴延沼(896〜973)のことである。

無門慧開が生きた時代は風穴延沼の約300年後である。

この公案の元になったある僧と風穴延沼との会話が

実際に上のようにあったかどうかははっきりしない。

伝承によるか、無門慧開が「人天眼目」を読んでこの公案を創作した可能性も考えられるだろう。

図9−1にこの公案の論理構造を示す。

風穴和尚はかねがね宗祖臨済の「人境倶不奪」の境地は

「長(とこしな)えに憶う江南三月の裏、シャコ鳴く処、百花香(かんば)し」という杜甫の詩

に分かり易く詠われていると考えていた。

臨済の「人境倶不奪」の境地は

「主客分離を超えた真実の世界」(心境一如世界)だと考えることができる。

(「西田哲学と禅、脳科学」第2章「心境一如と純粋経験を参照)。

このように考える時、

「言葉も沈黙も、所詮は実在の反面しか示すことができないのですが、

語っても黙しても実在そのものに通じるにはどうすれば良いでしょうか?」

と尋ねられた風穴和尚は

「人境倶不奪」の境地を詠う杜甫の詩で答えたと考えることができる。

ある時趙州は師の南泉和尚に尋ねた、

「道とはどんなものですか?」

南泉「平常の心こそが道である。」

趙州「やはり努力してそれに向うべきでしょうか?」

南泉「いや、それに向おうとすると逆に逸れてしまうものだ。」

趙州「しかし、何もしないでいて、どうしてそれが道だと知ることができるのですか?」

南泉「道というものは、知るとか知らないというレベルを超えたものだ。

知ったといってもいい加減なものだし、知ることができないといってしまえば、

何も無いのと同じだ。

しかし、もし本当にこだわりなく生きることができたなら、大空のようにカラリとしたものだ。

それをどうしてああだこうだと詮索することがあろうか。」

この言葉が終わらぬうちに趙州はいっぺんに悟った。

注:

南泉和尚:南泉普願(748〜834)。馬祖道一の法嗣。

趙州:趙州従シン(778〜897)。南泉普願の法嗣

南泉が趙州に答えた<平常心是道>の思想は馬祖道一の基本思想である。

この問答は悟ったからと言って特別な生活になるのではないと言っている。

仏教を生活に生かして平常心で無事(平和)な生活を送ることが仏道にもかなうと言っている。

この公案のキーポイントは南泉の言葉

「道というものは、知るとか知らないというレベルを超えたもの。

大空のようにカラリとした心でこだわりなく生きることができればああだこうだと詮索することもなくなる」

にあると思われる。

このような平常心に至るにはかなりの修行が必要だと思われる。

馬祖の禅は単純で分かり易い。

中国人の心情に訴える革新的・画期的な禅であった。

馬祖道一は中国禅の黄金期を出現させたと言っても良いだろう。

彼の門下は多く多彩で個性的な禅者を輩出し

<洪州宗>(馬祖禅)の教祖となった人物である。

現在日本に伝わる中国禅(特に臨済禅)の実質的な完成者と言えるだろう。

ある時大梅は時馬祖に尋ねた、

「仏とはどういうものですか?」

馬祖は言った、

「心こそが仏である(即心即仏)」。

無門は言う、

「もし直ちに馬祖の言ったことが分かるならば、仏衣を著け、

仏飯を喫し、仏話を説き、仏行を行じることができるのだから、彼はそのままで仏だ」。

この問答は馬祖道一の<即心即仏(そくしんそくぶつ)>の禅思想を表わしている。

景徳伝燈録卷六には

「馬祖、一日衆に謂って曰く、

汝等諸人、各々自心これ仏なることを信ぜよ。この心即これ仏心なり。」

とある。

これより<即心即仏>とは

心=仏=仏心

であることが分かる。

ただし、この心は我々俗人の欲と煩悩にまみれた心を指しているのではない。

坐禅修行によって煩悩を離れ大空のようにカラリとなった心であることに注意すべきである。

そのような心こそが仏だと言っているのである。

我々普通人は仏というと仏像など礼拝の対象になっている超越者(尊格)としての仏を考える。

馬祖はそのような信仰対象の仏ではなく

坐禅修行によって浄化された心(=健康な脳)こそ仏であると言っているのである。

これより、馬祖の言う<即心即仏>は

心=仏=仏心

=坐禅修行によって浄化された心(=健康な脳) ・・・・・(1)

という等式によって示すことができるだろう。

(1)式は仏の定義式ともなっている。

即ち、我々の脳が坐禅修行によって浄化され、

全脳(=上層脳+下層脳)が健康な脳になった時仏になる(成仏する)のである。

仏とは脳(心)の状態によって決まるのである。

決して死んであの世に生まれることが成仏ではないのだ。

その意味から(1)式は重要な式と言える。

もう一つ注意すべき点は(1)式で言う健康な脳とは

全脳(=上層脳+下層脳)を指していることである。

脳トレで脳(理性や知性)を鍛えれば、上層脳は健康になるかも知れないが下層脳は活性化されない。

むしろ、上層脳(理知脳)からのストレスによって下層脳(生命情動脳)は抑圧されるだろう。

全脳(=上層脳+下層脳)を脳幹から鍛え活性化する(健康にする)ためするためには

坐禅修行が不可欠であることが分かる。

「六祖檀経」には<即心即仏>の思想が既に出ている。

六祖慧能は弟子法海が<即心即仏>とは何かと質問したのに対し

「前念滅し,後念未生の時、心は不生不滅の無念の状態になる。

この無念の念こそ<即心即仏>である。」と言っている。

「無念の念が<即心即仏>である」ということは

下層脳中心の無念の念が<即心即仏>であることを意味する。

更に「禅定を修行すれば意中清浄になる。

この意中清浄の心こそ仏である。

即ち禅定によって達成される清浄な無念無相の心が佛である。

定慧を双修すれば本来無一物の<即心即仏>の当体が現れる」

と詳しく説いている。

「六祖檀経」の別のところで、六祖慧能は

「もし自ら本心を識り、自らの本性を見るをば、即ち丈夫、天人師、仏と名付く」

と言っている。

「自ら心を識り、自性を見る」とは「見性」のことである。

慧能は見性すれば仏だと考えていたようである。

「直指人心見性成仏」の意味するものと同じである。

禅宗の旗印の一つ「直指人心見性成仏」

は案外このあたりから来ているのかも知れない。

普通、<即心即仏>という言葉は慧能の孫弟子である馬祖道一の思想として有名である。

しかし、「六祖檀経」には六祖慧能の思想として出ているのは注目される。

馬祖は日常の行住坐臥、著衣喫飯の日常生活の中に禅を生かそうとした禅者である。

従って、<即心即仏>は<平常心是道>と同じである。

日本では江戸時代初期にに鈴木正三(1579〜1655)が

「世法即仏法」の思想を唱えたことで知られる。

<即心即仏>や<平常心是道>

の思想は鈴木正三の「世法即仏法」の思想に近いところがある。

本則の原典は無門関」第30則「即心即仏」である。

ある時馬祖和尚に僧が尋ねた、

「仏とはどういうものですか?」

馬祖は答えた、

「心でもない、仏でもない(非心非仏)」。

無門は言う、「もしこの処を見取ることができるならば、禅の修行は完了だ。」

「無門関」30則の「即心即仏」の続き話が馬祖語録にある。

ある僧が更に馬祖に尋ねた、「和尚は何故即心即仏と説くのですか?」

馬祖「子供が泣くのを止めるためだ。」

僧「泣き止んだ時にはどうしましょうか?」

馬祖「非心非仏。」

この問答で<非心非仏>と言う言葉が出てきた。

この言葉は<即心即仏>の否定表現であるから30則の<即心即仏>の公案と関係がある。

伝統的な解釈では、馬祖の<即心即仏>(心=仏)という言葉が有名になり過ぎ、

弟子達が、分かってもいないのに、<即心即仏>という言葉を思想として安易に理解し、使うようになった。

一種のマンネリである。

このマンネリと弊害を除くため、馬祖は

「非心非仏(心でもない、仏でもない)」

と言ったとされている。

現代の科学的観点に立つと

「非心非仏(心でもない、仏でもない)」

とは本来の面目である下層脳中心の心(=脳)だと言って良いだろう。

下層脳は「心でもない、仏でもない」とでもいうように、

何とも表現し難いものだと言うしかないものだからである。

何とも表現し難いものだという点で、 この言葉は南嶽懐譲の

「説似一物(即不中(せつじいちもつそくふちゅう)」

という言葉に似たところがある。

無門は「もしこの処を見取ることができるならば、禅の修行は完了だ。」と言っている。

これは下層脳中心の心が分かれば禅の目的は達成できたも同然だと言っているのだと思われる。

下層脳(脳幹+大脳辺縁系)は無の本体であり、

これが分かれば禅の目的は達成できたも同然だからである。

馬祖の<即心即仏>の教えで開悟した大梅法常(馬祖の法嗣、752〜839)は

開悟の後天台山の大梅山の庵に居して山を出ることなく修行を重ねていた。

ある僧が大梅法常に

「この頃馬祖は<非心非仏>と言っているようだ。」

と告げた。

大梅法常は平然と答えた、

「馬祖は<非心非仏>でよいのだ。私はただ<即心即仏>だ。」。

馬祖はこの話を聞いて

「梅子熟せり。」

と言って大梅法常の境涯を褒めたと伝えられる。

三祖僧サンの「信心銘」に

「一心不生なれば万法咎無し。咎なければ法無く、生ぜざれば心にあらず」

という言葉がある。

これは一心不生の本体(下層脳中心の脳)こそが本来の面目(真の自己)であることを述べた箇所である。

一心不生の本体は下層脳(=脳幹+大脳辺縁系)であると考えられる。

何故なら下層脳は無念無想の無意識脳である。

そこから心(=意識)が生じることがない。

意識が生じないならば心ではない。

そのようなものは心でもない、また仏と呼ぶこともできない。

これを馬祖は<非心非仏>と言ったと考えられるのではないだろうか。

<即心即仏>は

<即心是仏(そくしんぜぶつ)>

とも言われるが両者は同じことである。

本則の出典は無門関」第33則「非心非仏」である。

ある時、僧が趙州に尋ねた、

「私はこの道場に入ったばかりの新米でございます。

ひとつ尊い教えをお示し下さい」。

趙州「朝飯は済んだかい。」

僧「はい、頂きました」。

趙州「それでは茶碗を洗っておきなさい」。

その時、僧はいっぺんに悟った。

この公案は馬祖禅の<日用即妙用>あるいは

<平常心是れ道> の思想に関する問答だと考えられる。

<日用即妙用>とは

日常生活の行住坐臥の中に仏法の妙用がそのまま現れているということを言う。

ホウ居士(馬祖の法嗣、?〜815)は

「神通ならびに妙用、すべて水をにない柴を運ぶ。」

と歌っている。

この歌は

「水をくんで運んだり、芝を取って運ぶという

平凡な日常生活の動作の中に仏法の神通と妙なる働きが現れている。」

ということを意味している。

趙州和尚(趙州従シン、馬祖の孫弟子、778〜897)はこの問答において

「朝飯を食べる。食べ終わったら茶碗を洗う。」

という日常生活の平凡な行為(日用)に悟りの心が現れているということを言いたかったのである。

本則の出典は無門関」第7則「 趙州洗鉢」である。

馬大師(馬祖道一)、百丈(百丈懐海)と行くついで、野鴨子(やおうす)の飛び過ぐるを見る。

馬祖「これなんぞ。」

百丈「野鴨子。」

馬祖「いずれのところにか去る。」

百丈「飛び過ぎ去る。」

馬祖ついに百丈の鼻頭をひねる。百丈忍痛の声をなす。

馬祖「何ぞ曽て飛び去らん。」

以上の会話を分かり易く現代語に直すと次ぎのようになる。

百丈懐海が師である馬祖(馬祖道一、707〜786)と一緒に道を歩いていた。

その時野鴨子(雁)の1群が空を飛んでいるのが見えた。

馬祖「あれは何だ?」

百丈「あれは野鴨子(雁)ですよ。」

馬祖「どこへ飛んで行くのか?」

百丈「もうどこかに飛んで行ってしまいましたよ。」

すると馬祖は不意に百丈の鼻柱を引っつかんで捻り上げた。

あまりの痛さに百丈はオウオウと泣き始めた。

馬祖「(お前は)もう飛んで行ったと言うが、まだここに居るではないか。」

この時百丈は冷や汗を流して悟りを開いた。

馬祖はこの問答と鼻柱を捻り上げたことによる痛みによって、

弟子の百丈に「自己本来の面目(真の自己)」を自覚させ悟らせたのである。

「自己本来の面目(真の自己)」とは痛みを感じる根源であると同時に、

空を飛んでいる野鴨子(雁)の1群を見ている自己(=脳)であることが分かる。

馬祖が「(お前は)もう飛んで行ったと言うが、まだここに居るではないか。」

と言って「自己本来の面目」(=脳)を示唆していることからも分かる。

これと似た公案に碧巌録42則の「ホウ居士好雪片片」がある。

ホウ居士は中国唐代の人で、中国の禅界では居士の代表のような人である。

はじめ石頭希遷(700〜790)に参じ、その後馬祖道一に参じて馬祖の法嗣となった。

石頭希遷の法嗣の薬山惟儼(745〜828)のところに

18年くらい居たホウ居士がそこを辞去する時のことである。

有名な大居士のことだから、薬山は弟子の雲水達に命じて寺の山門のところまで見送らせた。

碧巌録42則にはこの時の問答が次ぎのように出ている。

ホウ居士、薬山を辞す。山、十人の禅客に命じて相送って門首に至らしむ。

居士、空中の雪を指して云く、

「好雪片片別処に落ちず」。

時に全禅客というものあり、云く、

「いずれの処にか落在す」。

士、打すること一掌す。

全云く、

「居士また草々なることを得ざれ」。

士云く、

「汝いんもに禅客と称せば、閻未だ汝をゆるさざること在らん」。

全云く、

「居士そもさん」。

士また打すること一掌して云く、

「眼は見るも盲の如く、口は説(い)うも唖の如し」。

雪竇別して云く、「初問の処にただ雪団を握って便ち打せん」。

この話を分かり易く現代語に直すと次ぎのようになる。

ホウ居士が薬山のもとを辞去した時、薬山は十人の禅客(雲水)に命じて山門まで送らせた。

丁度冬のことで雪がチラチラと降っていた。

空中を舞い落ちる雪を指してホウ居士は言った、

「ああ、見事な雪景色だなあ! あの雪は1つも別の処へは落ちていないよ」。

では雪は一体どこへ落ちるというのでしょうか?

当然そのような疑問が起きるでしょう。

果たして全と言う雲水がホウ居士の釣針に引っかかりました。

全禅客「では雪は一体どこに落ちると言うのですか?」

その声の終わらないうちに居士は「ここに落ちているではないか」とばかりに全禅客をピシリと打った。

全禅客はあわてて言った、

「居士よ。何と乱暴なことをするんですか。」

ホウ居士「貴様はそんなざまで禅坊主だなどと自惚れていると閻魔さまに舌を抜かれるぞ。」

全禅客「では、あなたなら、どう言いますか?」

ホウ居士はまだ分からんのか、とでも言うかのように全禅客を1つ打って言った。

ホウ居士「お前さんの眼は開いてはいるがまるで盲目のようだし、

口はしゃべっているがまるで唖のようだな。」

この全禅客のだらしなさに雪竇はコメントして云う、

「わしなら、居士が好雪片片別処に落ちずと言った時、

雪団子でここだとばかり居士の頬をなぐりつけてやったものを!

その場にいなくておしいことをしたわい!」

舞い落ちる雪を指してホウ居士が「『好雪片片別処に落ちず』

(あの雪は1つも別の処へは落ちていないよ)と言った言葉がこの公案のテーマである。

ホウ居士は舞い落ちる雪を「本来の面目(脳)」が見ていて、

その中(脳)に落ちていて、別のところには落ちていないということを言いたかったのである。

最後の雪竇の言葉は碧巌録の著者としての雪竇重顕のコメントである。

雪竇は「わしなら、居士が好雪片片別処に落ちずと言った時、

雪団子でここだと居士の頬をなぐりつけてやったものを!おしいことをしたわい!」と言って、

居士の頬をガツンと打って雪を見ている主体である「本来の面目(脳)」

を直指したいと言っているのである。

本則の出典は碧巌録42則の「ホウ居士好雪片片」である。

この公案は碧巌録53則の「百丈野鴨子」の公案と本質的に同じである。

ある僧が性空禅師に聞いた、

「如何なるか是れ西来意?」

師云く、

「もし人の千尺の井中に在らんに、

寸縄を仮らずして、この人を出し得ば、即ち汝に西来意を答えん。」

僧云く、

「近日湘南の鴨和尚出世して、また人の為に東語西語す。」

師乃ち

「沙弥寂子」と喚び、言った、

「この死漢を曳き出し看よ」。

上の問答を分かり易く現代語に直すと次ぎのようになる。

性空禅師にある僧が聞いた、

「禅の本質(西来意)とはどのようなものですか?」

師は云った、

「もし人が千尺の深い井戸に落ちたとして、

一寸の縄も使わないで、この人を井戸から出すことができたら、おまえさんに答えよう。」

僧は云った、

「この頃湘南に鴨和尚という老師が出世されて、

衆生の為に親切に法を説いておられるとのことです。」

(なのに老師は何も説いて下さらぬのですかと泣き言を述べた)。

そこで性空禅師は当時沙弥(見習の小僧)であった仰山慧寂(807〜883)を振り返って

「慧寂」と喚び、

「この死人のような男を外に曳き出せ。」と言った。

性空禅師と僧の会話を聞いて以来仰山はこの問答のことが気になって頭を離れなかった。

彼は、自然にこれを自分の公案として工夫するようになった。

後年、仰山は南陽の慧忠禅師の法嗣である耽源応真について参禅弁道した。

仰山はこの話を耽源応真にして、

「どうしたら井戸の中の人を出すことができるでしょうか?」と尋ねた。

耽源は言った、

「この愚か者!誰が井戸の中にあるのか?」

しかし、仰山にはこの時その真意が分からなかった。

さらにイ山霊祐禅師(771〜853)に師事し、参禅してこの話の真意を尋ねた。

イ山は「慧寂」と仰山の名を呼んだ。

仰山は思わず「はい」と応じた。

イ山は静かに言った、

「出で終われり」。

イ山は立派に出ているじゃないか、はじめから井の中にはいないのだと言いたかったのである。

仰山は後年この話をして、

「私は耽源の処で体(本体)を得、イ山の処で用(作用、はたらき)を得た。」

と言った。

仰山と耽源の問答と仰山とイ山霊祐の問答を知ってこの公案の真の意味が分かる。

千尺の深い井戸にいる人とは人間ではなく、自己本来の面目である脳(下層脳を中心とする脳)を指している。

他人から呼ばれて「はい」と返事をする脳こそが自己本来の面目であることを示している。

この公案も碧巌録53則の「百丈野鴨子」や碧巌録42則の「ホウ居士好雪片片」の公案と同じく

「本来の面目(脳)」についての公案である。

この公案は陸亘大夫(764〜834)と南泉普願禅師(馬祖道一の法嗣、748〜834)との問答である。

陸亘(りくこう)大夫は唐朝の御史大夫(官吏の監察機関の長官)であった。

ある時南泉を訪ねた陸亘(りくこう)太夫は言った、

「私は先日、「肇論」を読みました。

そこに「天地と我と同根、天地と我と一体」と書いてありました。

何と優れた思想ではありませんか。」

『肇論』とは鳩摩羅汁(350〜409)の天才的高弟である僧肇が

著書「物不遷論」や「不真空論」などをまとめた本である。

万物一体の思想は僧肇の著書「涅槃無名論」に出ている中国古来の思想である。

南泉は僧肇の万物一体の思想に共鳴し、称賛する陸亘の話を黙って聞いていた。

南泉は庭先に咲き誇る牡丹の花を指しながら、

「大夫よ。世間の人達は、あの一株の花を見る時、

ああ美しい花だ、と夢でも見ているように見るだけだ。

その花が自分そのそのもので、

自分が花となって咲いているということに決して気付かないのだ。」

とたしなめた。

陸亘大夫は万物一体という思想の眼鏡をかけて見ている。

本当に万物一体ならばそんな理屈は要らないではないか。

庭先の花を見る時、陸亘は「その花と我とは一体だ」

という万物一体の思想の色眼鏡を通して見ているのである。

南泉はそこを突いて、

" 「万物一体」などという観念に捉われて、現実を夢のようにボンヤリと見てはいかん"

と陸亘大夫をたしなめたのである。

普通の人が花を見る時には見る自分(主体)と見られる花(客体)が分離し、

対立している(主客対立or主客分離)。

しかし、それは真実の在り方ではなく、単なる夢に過ぎないのである。

主客対立を超えた無分別智の境地に立つ南泉にとって花といえば全部が花なのである。

彼は何も観念を交えない素直な境地(無心の境地)に立って見ているのだ。

この公案は心境一如の境地を示す公案である。

本則の出典は碧巌録第40則「南泉一株花(いっちゅうか)」である。

趙州和尚にある僧が尋ねた、

「達磨大師がはるばるインドからやって来た意図(禅の本質)は何ですか?」

すると趙州は庭を指さして答えた、

「あの柏の樹じゃ(庭前の柏樹子)」。

注:

この問答に出てくる柏の樹とはその葉を柏餅に用いる柏の木(ブナ科)ではない。

「びゃくしん」と言うヒノキ科の針葉樹(香木)である。

「びゃくしん」は無数に別れた小枝の周囲に糸杉に似た葉が付き、

繁茂力が強い常緑樹である。

「びゃくしん」は趙洲和尚が居た観音院に

鬱蒼と繁っていたと言われている。

この公案は普通の合理的思考をもっては理解できない。

最も非合理な公案と言えるだろう。

しかし、次ぎのように考えれば趙州の真意が見えてくる。

普通の人は樹は自分(心)と別もので、

自分と対象である樹(境)を対立的に見ている。

この公案は禅宗では次ぎのように考えられている。

趙州にとって、自分と対象である樹(境)は客観として対立するものではない。

趙州は心と境とが一体になった心境一如・心境一体

の禅の悟りの境地に立って柏の樹を見ている。

心と境とが一体になった心境一如・心境一体の境地は

西田哲学で言う「純粋経験」と同じ境地である。

趙州は「心境一如の悟りの境地」を「あの柏の樹じゃ(庭前の柏樹子)」

という言葉で答えたのである。

この公案は既に見た碧巌録第40則の「南泉一株花(いっちゅうか)」と同類の公案である。

心境一如の禅の境地は

妄想分別を否定し徹底的に奪い尽くすことで得られる純粋意識と考えられている。

この公案について、我が国の妙心寺開山の関山国師は

「柏樹子の話に賊機あり。」という有名な言葉を残している。

賊機とは「妄想分別を奪う働き」という意味であるから、

「柏樹子の公案は妄想分別を徹底的に掃蕩し奪い尽くすことができたら始めて分かる。」

と言う意味である。

本則の出典は「無門関」第37則「庭前柏樹」である。

我が国の道元禅師(1200〜1253)は著書「正法眼蔵」の「即心是仏」の巻の中で

「明らかに知りぬ、心とは山河大地なり、日月星辰なり。」

という不思議な言葉を残している。

「心が山河大地であり、日月星辰である」

とは我々一般人には全く納得できない主張である。

この不思議な言葉はイ山霊祐(771〜853)と仰山慧寂(807〜883)

の次ぎのような会話に由来する。

大イ仰山に問う、

「妙浄明心、汝作麼生(そもさん)か会する?」

仰 曰く、

「山河大地、日月星辰」(統要集)。

この会話を現代の言葉に直すと次ぎのようになる。

イ山霊祐が仰山慧寂に質問した、

「お前さんは妙浄明心をどのように理解しているのかね?」

仰山慧寂は言った、

「山河大地、日月星辰ですよ」。

この会話から仰山慧寂は

「妙浄明心は山河大地、日月星辰である。」

と言っていることが分かる。

仰山は

「妄想分別を徹底的に奪い尽くすことで得られる妙浄明心(純粋意識)

で見ると心は山河大地、日月星辰と一体である。」

と心境一如の境地を言っていると言える。

万物一体や心境一如の思想と境地は禅だけではなく中国思想(特に宋学)で重要である。

『荘子』の大宗師篇では水の中を自由に泳ぎ回る魚のイメージを借りて

自分の内外の区別を忘れるのが万物一体であると説明する。

斉物論篇には「天地も我と並び生じ、而して万物も我と一たり。」とある。

「両忘」とはこの万物一体を表わす言葉である。

万物一体とは「忘我」のことである。

「忘我」とは自己の内外を分かつような自分のことを忘れることである。

荘子の思想に「万物斉同」の思想がある。

これはものの価値は本質的に皆等しいことを言う。

「万物斉同」の思想は老子に起源するとされる。

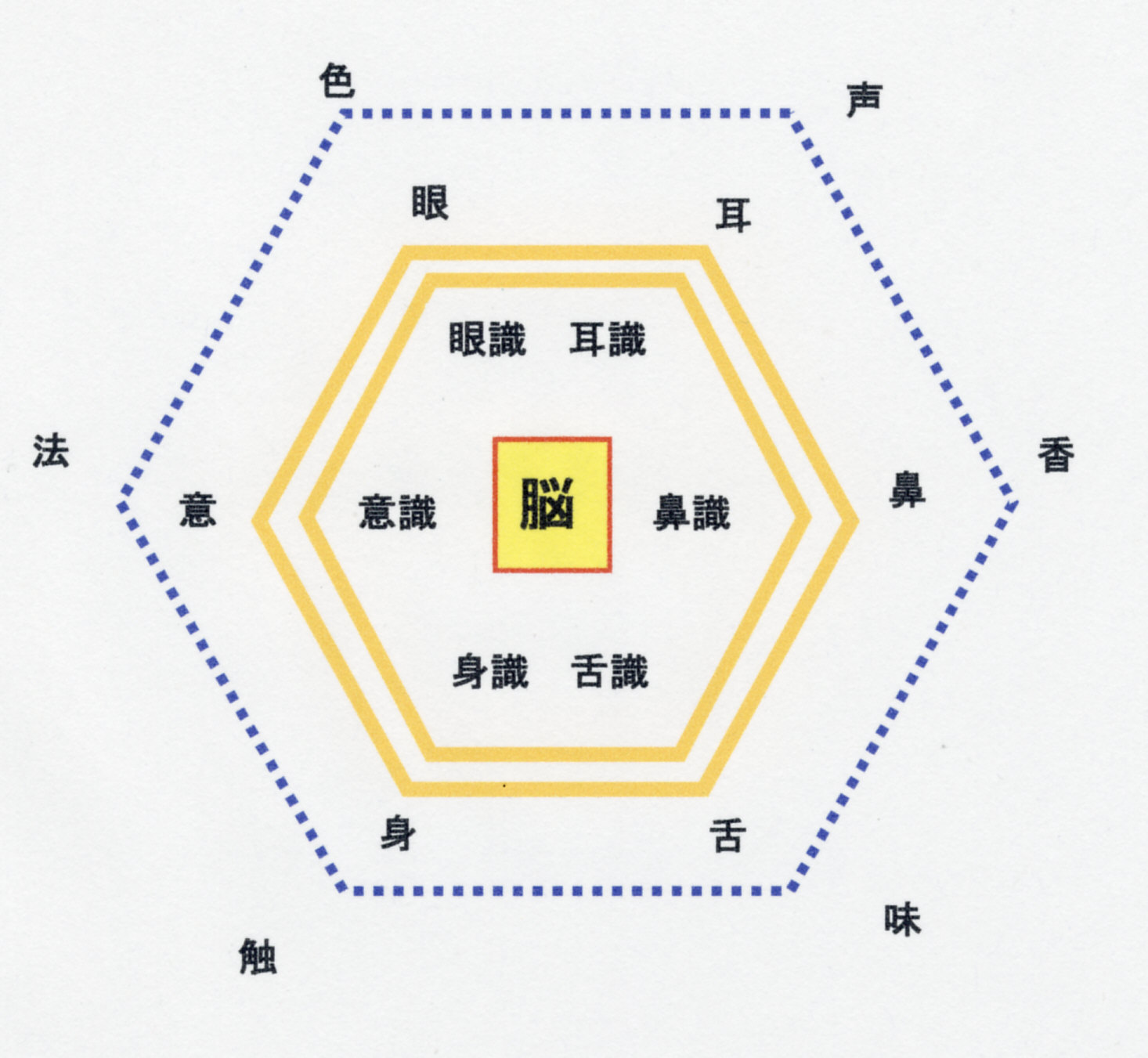

仏教では眼、耳、鼻、舌、身、意の六感覚器官(広い意味で、六根とも言う)

と色、声、香、味、触、法の六境(対象)とが接触すると六識が生ずると考える。

科学的には六境(対象)と六根が相互作用することで六識が生じる。

六識とは眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識の6つを言う。6x3=18となるので十八界と言う。

これは既に図2.9で示した。 図2.9を参照

このうち六根と六識を合わせたもの十二処と言う。

十二処は普通我々が考える自己に相当する。

次の図6.1に描いた十八界に於いて、青い点線の内部が十二処になる。

普通我々は眼、耳、鼻、舌、身、意の6感覚器官と六識を生む脳神経系を自己だと考える。

六根と六識を合わせた十二処までが自己で対象としての六境は自己ではないと区別する。

「忘我」とは自己の内外を分ける考えを忘れることであるから

図6.1に描いた十八界全体を自己だと考えることに相当する。

「忘我」とは我を忘れて六境と一体化した時だと考えることができよう。

「万物斉同」、万物一体、「両忘」、「忘我」、には禅の説く悟りや「無我」の境地に近いものがある。

「忘我」とは理想の状態であって、

自分を忘れることを意識していたのでは自分を忘れたことにならない。

明末の三教一致論者の林兆恩(1517〜1598)はこの問題について、

「之を忘じて既に忘ずれば、忘を忘ずる所に忘じ、忘を忘ずる所無きに忘ず、是を真忘と謂う。」

と言っている。

林兆恩は「忘我」とは単に忘れるだけでは不充分で、

忘れることを忘れることが必要であると考えていた。

彼はこれを「真忘」と言っている。

忘れることを忘れる「真忘」の時、我々は天地万物と一体である。

この時自分が天地万物であると意識してはならない。

反対に天地万物がこの自分であると意識してもならない。

「両忘」や「忘我」は禅の「十牛の図」で第八の「相忘」で説く主客一致の境地に近い。

巨徹「十牛の図」で第九が「双泯」である。

柴山全慶老師(1894〜1974)はその著書「十牛の図」の説明で

「双泯」とは天地と同根、万物と一体の自己であると言っている。

この説明は宋学と禅の一致を言っているように見える。

既に述べたように中国において禅は宋代に入ってから衰亡の道をたどる。

その理由の一つは、禅が宋学の中に融合埋没してその個性を失って行ったためではないだろうか?

体用思想において体を宇宙全体(天地)と考える。

我をその用だとすれば、我即天地、我即宇宙という表現になる。

我即宇宙とは自分を宇宙と区別しないという意味である。

天地宇宙を万物だとすれば我即万物となる。

我即万物は万物一体と同じ意味である。

このように、万物一体の思想と体用思想は近い関係にあることが分かる。

普通の考えでは心と認識対象としての六境の間をはっきり区別する。

図6.1に示したように、六根と六識を合わせた十二処までが自己で、

6感覚器官の対象となる六境は自己ではないと区別する。

図6.1において青い点線より外が外境(六境)で内部が自己である。

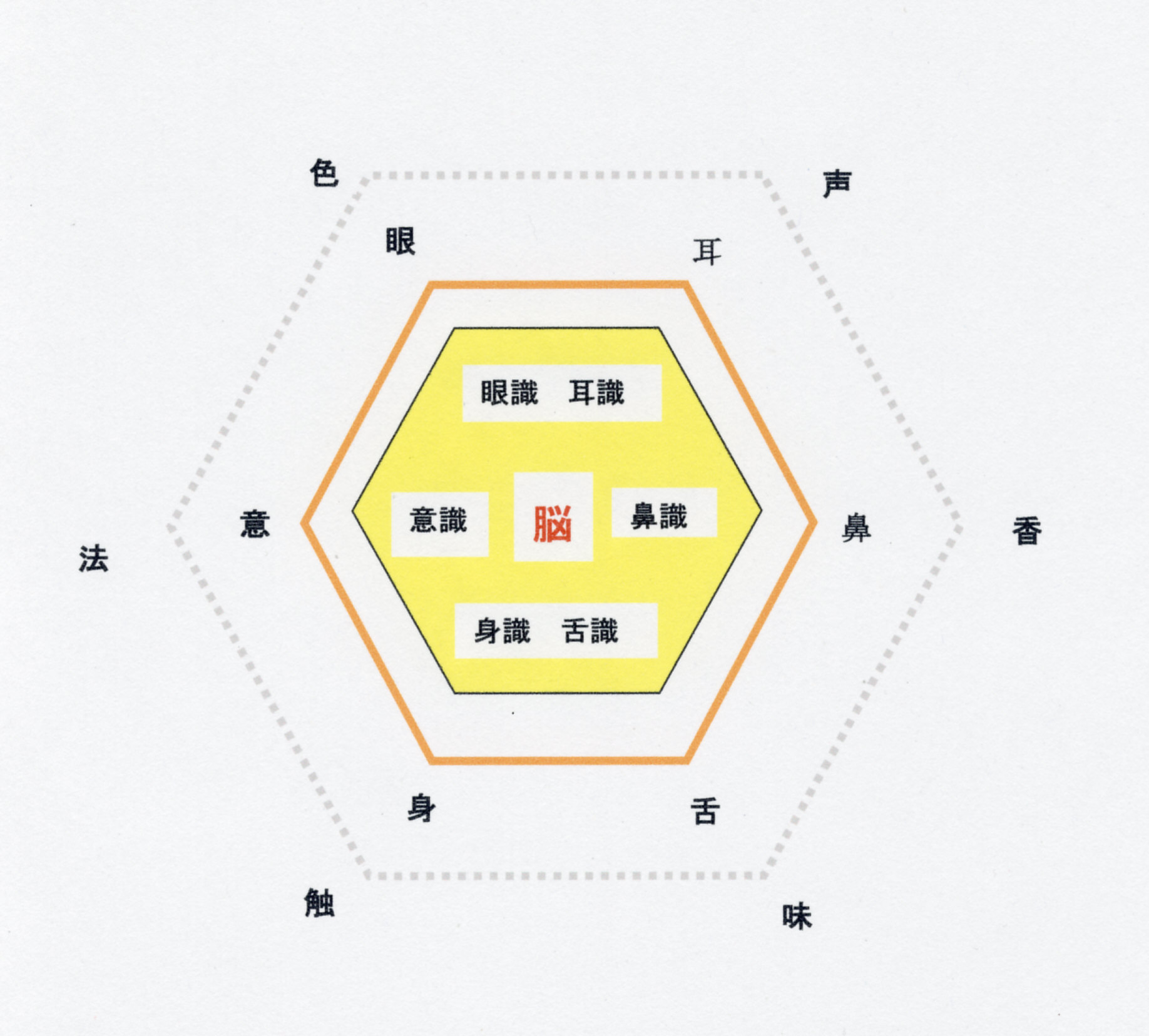

万物一体の考え(or境地)ではその区別(点線)が消失する。

図6.1の青い点線が消失したのが万物一体の境地である。次の図6.2にそれを示す。

図6.1に於いて点線の外側が境(外の対象)である。

実線の内側が自己の脳神経系(=心)である。

万物一体においては自己との境界が消失し自己と一体のものとして認識される。

図6.1でははっきりしていたこの境界が図6.2では消失する。

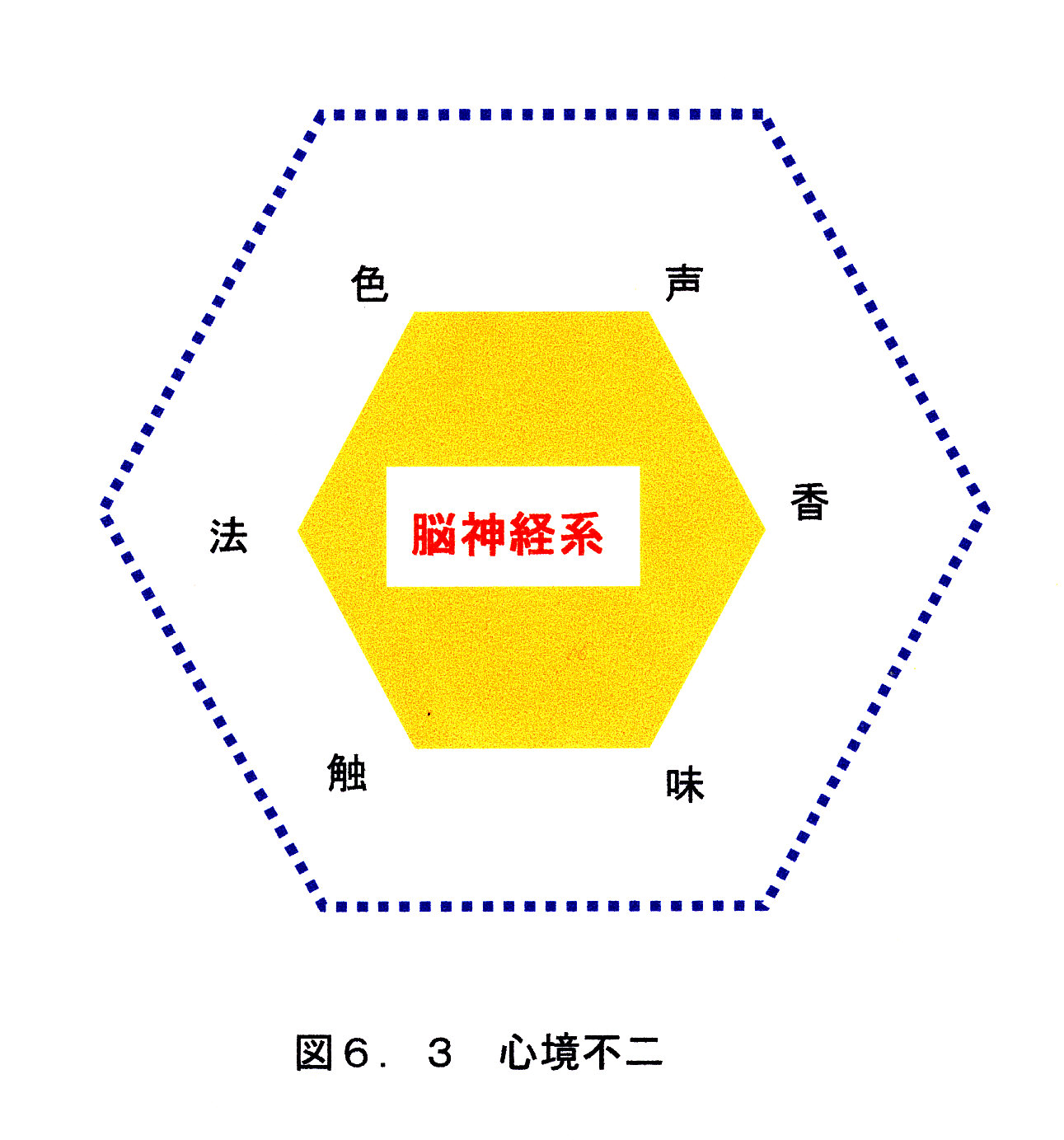

図6.3で万物一体の境地を表わす。

このような図を用いると禅の心境不二の境地を分かり易くを図示することができる。

次の図6.3に心境不二を図示する。

図6.2と図6.3から万物一体と心境不二とは全く同じことであることが分かる。

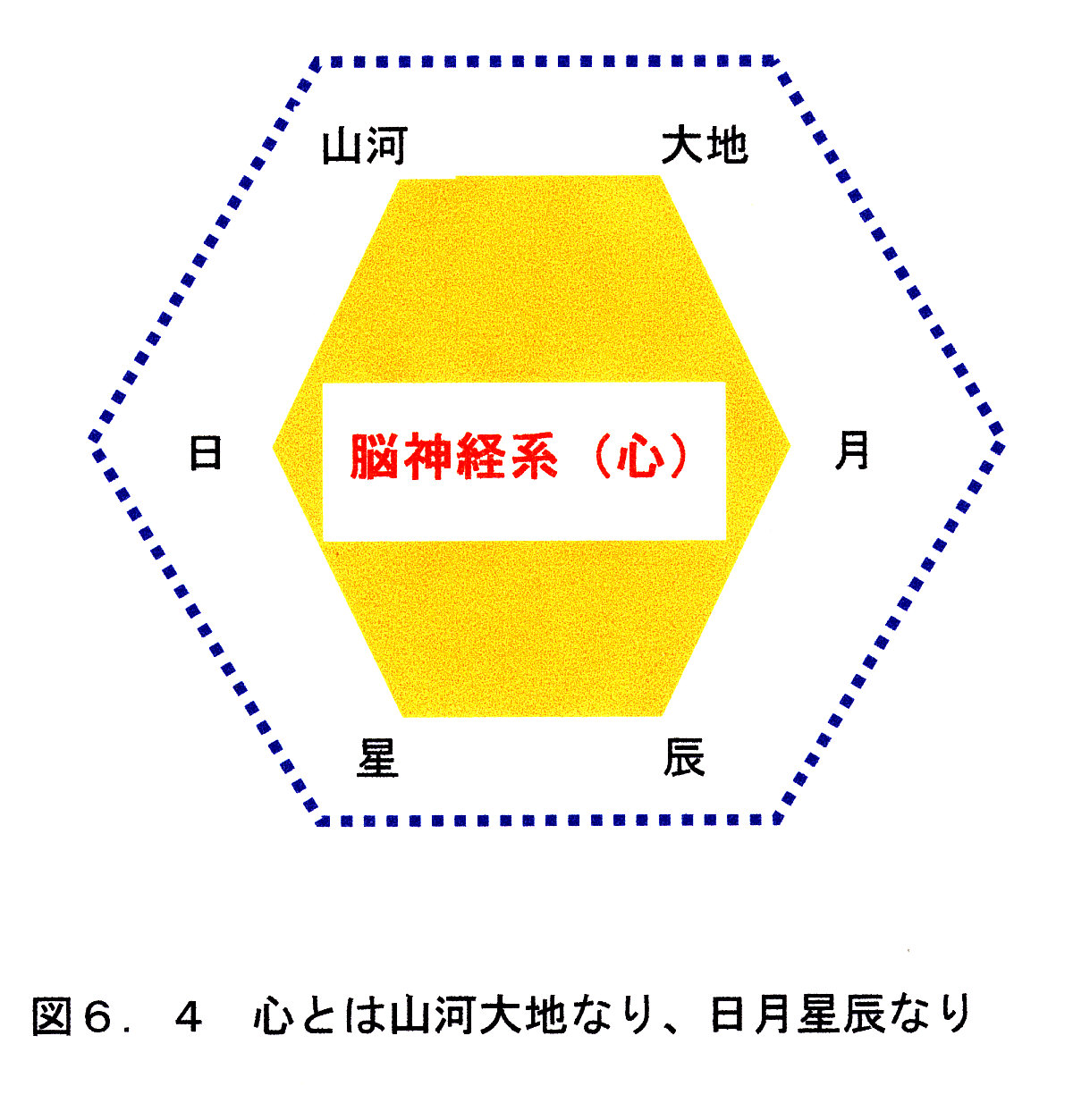

道元が著書、正法眼蔵「即心是仏」の中で

「明らかに知りぬ、心とは山河大地なり、日月星辰なり。」

と言った言葉は図6.4で表わすことが出来る。

図6.4において、点線の内部が心である脳神経系と不二一体化した外境(6境)を表わしている。

不二一体化しているといっても、

脳内の神経回路内の情報として一体化しているだけである。

実際に外部に存在する山河大地日月星辰が一体化していないのは勿論のことである。

実際の山河大地日月星辰などの外境は厳然として存在している。

中期大乗仏教である唯識思想は識を重視するあまり、

「唯識無境」として外界の存在を否定しているが、これは間違いである。

唯識思想が説く「唯識無境」の説は意識現象を重視するあまり陥った観念論であり、

科学的には間違いである。

外界は厳然として存在しており否定できない。

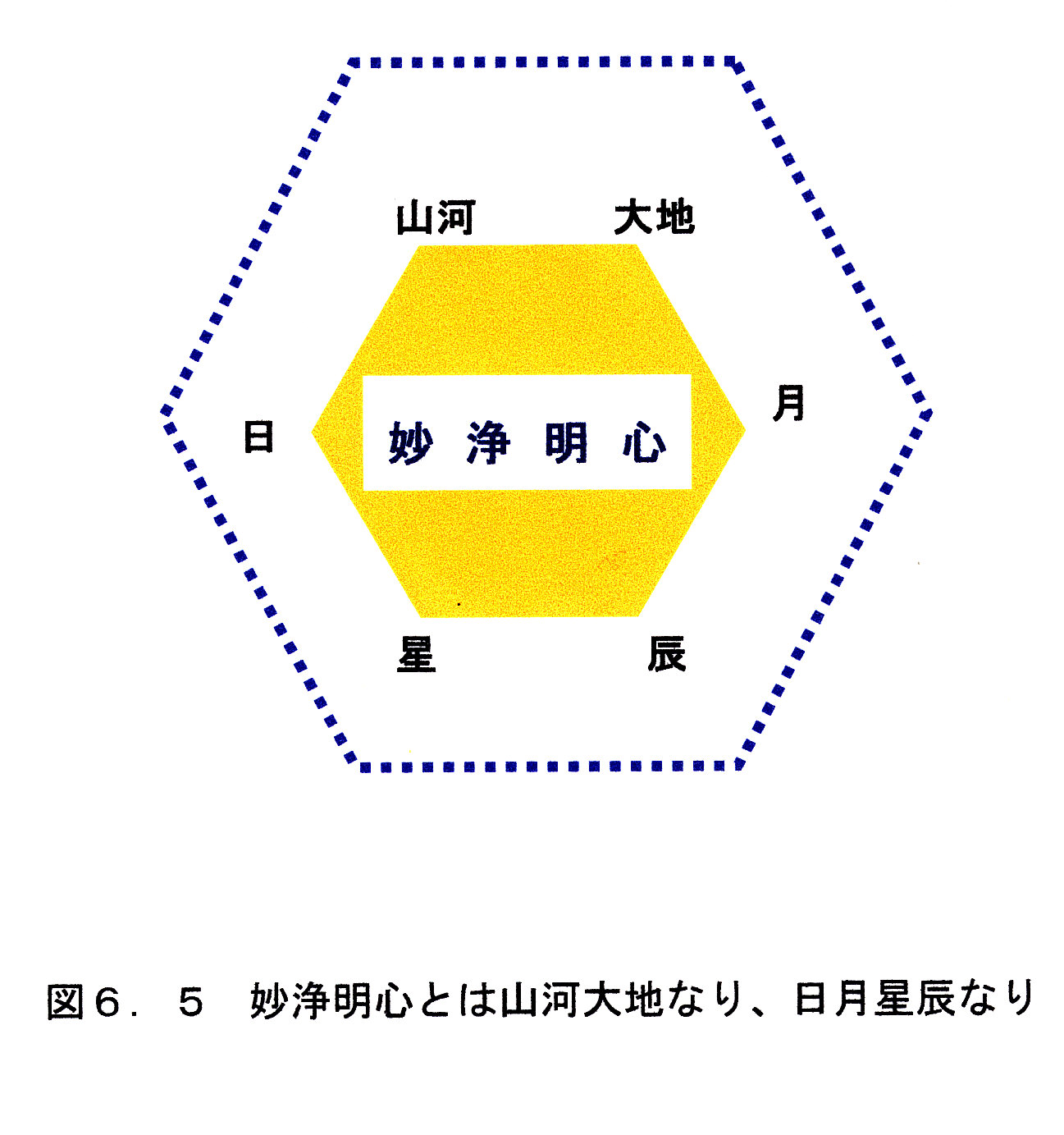

図6.4と同様に、仰山慧寂の「妙浄明心とは山河大地、日月星辰である。」

という悟りの境地は図6.5で表わすことが出来る。

図6.4と図6.5を比較すれば分かるように、道元の言う

「心とは山河大地なり、日月星辰なり」で言っている心とは

仰山慧寂の「妙浄明心」という心境一如の悟りの心であることが分かる。

それは我々の普通人の心(凡心)ではないのだ。

そのように考えると、道元の

「心とは山河大地なり、日月星辰なり」

という不思議な言葉を理解することができる。

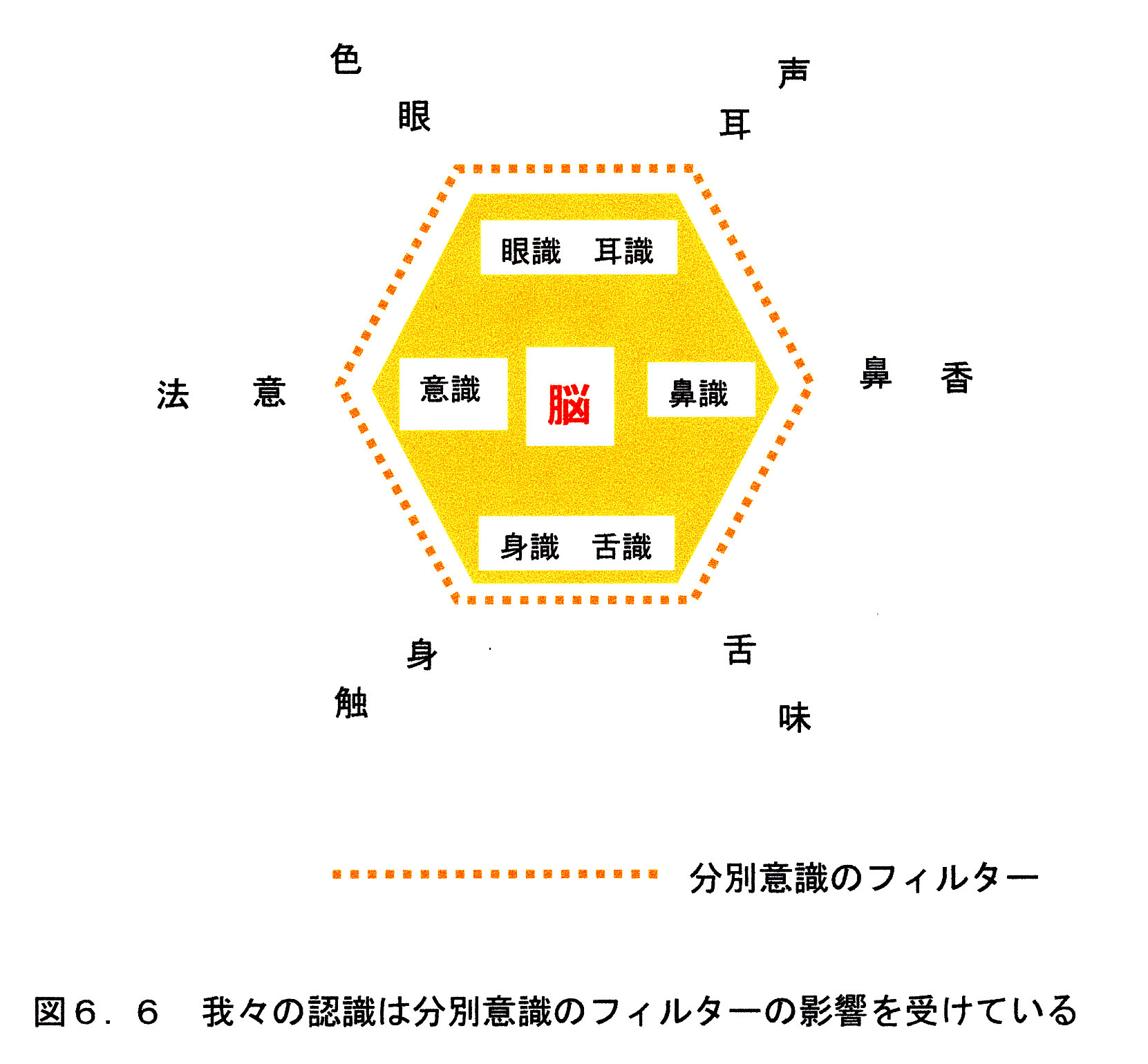

我々が普通の意識状態で見聞きする時、常に大脳連合野の分別意識の影響下にある。

例えば知人に会った時、あの人は中学校の同級生だ。

彼には良くいじめられ、嫌な奴だった、などと考えながら見る。

常に感情や記憶や知識など分別・分析・先入観などのフィルターを通して見ている。

これが過度になると、ストレスとなる。

無いものが見えたり、聞こえたり、被害妄想に陥ることにもなる。

図6.6に分別意識のフィルターの影響下にある我々の脳の状況を示す。

他方、禅の場合、これとことなる状況が生まれる。

坐禅修行によって下層脳が活性化しストレスが無くなり、

全脳(=上層脳+下層脳)が健康になると、無我・無心になることができる。

特に深い禅定に入った時には、上層脳である大脳新皮質は<寂滅>

とでも表現される休止安静状態になる。

しかし、大脳連合野での分別意識は休止状態であっても覚醒している。

この時、大脳新皮質は情動脳や分別意識からの感情や経験・記憶に基づく

分別意識のフィルターの影響を受けない。

いわば鏡(明鏡止水と呼ばれる)のような状態になっていると考えられる。

この状態がいわゆる「大円鏡智」と呼ばれる智慧ではないだろうか。

図6.5に示した妙浄明心はこのような状態の心だと考えられる。

脳がこのような状態にある時、外界からの情報はフィルターなしに直接脳に入って来るようになる。

これは聴覚を例に考えれば次ぎのように説明されるだろう。

大脳連合野での分別意識が寂滅状態にある時、

耳から入った音の情報は電気信号になって、脳の中心部に位置する脳幹に入る。

その電気信号は脳幹から上層脳の聴覚野に行くのである。

聴覚野に入ってきた音の電気信号は分別意識の分析を受けることなく、

ただ単なる音として脳に知覚(認識)される。

脳が坐禅修行によって活性化され健康な状態にある時、

この音は外から来たものとしてではなく、脳幹や脳と一体となって認識される。

これが主客合一の状態と考えて良いのではないだろうか?

白隠が坐禅中に寺の鐘の音を聞いて悟った時のことを考えよう。

座禅中なので彼の大脳連合野の分別意識は寂滅状態にあったと思われる。

この時耳から入った鐘の音は電気信号となって脳幹を経て、脳の聴覚野(第一聴覚野)に到達する。

この時、分別意識の分析を受けることなくただ単なる音(ゴーン)として脳に知覚(認識)される。

音の電気信号は分別意識の知的分析を受けることがないので、

ただ単なる音として脳と一体となって認識される。

この時白隠は本来の面目(=下層脳優勢の脳)に気づき悟ったのではないだろうか。

同様なことは香厳智閑(きょうげんちかん)禅師の場合にも当てはまる。

香厳智閑禅師が掃除をしていた時、小石が竹に当たってカチンと音を出した。

カチンという単純な音は分別意識の分析フィルターを通ることなく

ただ単なる音として脳に知覚(認識)され、

香厳智閑は自己本来の面目(下層脳優勢の脳)にハッと気付いたのだ。

これが香厳智閑の悟りの体験と言えるだろう。

普通の意識状態では大脳連合野での分別意識による

記憶や経験・知識など分別のフィルターがかかる。

分別意識のフィルターがかからない時、

脳は主客の境界がなくなったように感じ、

万物一体(心境一如)の「忘我」の状態を経験すると考えられる。

仰山慧寂の「妙浄明心」とはこのような心を指していると思われる。

これが悟りの境地である無分別智や般若智と言えるのではないだろうか。

6.23〜6.25の公案は全て「心境一如」に関する公案でありこれが分かれば簡単である。

イタリアのイエズス会士オルガンチーノ(1533〜1609)は1570年に来日し、

織田信長の厚遇を受け「南蛮寺」を建てた。

彼は渡来以来仏教を研究し、その大意に通じていたと伝えられている。

しかし、キリスト教が日本に広まるにつれ日本在来の宗教

(神道、仏教、儒教)とのトラブルも頻発した。

キリスト教の観点から見れば日本在来の宗教(神道、仏教、儒教)は偶像崇拝の邪教に過ぎない。

キリスト教が広まった地方ではキリスト教徒による神社仏閣や仏像の破壊が

頻発したと伝えられている。

そのため新来のキリスト教の邪正を明らかにするため安土城内で宗論をする

ことになったのである。

天正五年(1577年)のことだとされる。

キリスト教側は南蛮寺の学僧フルコム(ルイス・フロイス?)、

その他のバテレン、イルマン達である。

仏教側は南禅寺の印長老(268世、梅印元冲?)の他、浄華院の理道和尚、

永観堂の深海律師などの学僧達が出席した。

諸宗の僧侶が居並ぶとフルコムを論師として南蛮寺の学徒達が席に出てきた。

南蛮寺代表フルコムは蜀紅錦の衣を着し、

二尺余りの長剣を帯びて、僧侶に向って進んだ。

僧侶の方から南禅寺の印長老がこれに対し法論が始まった。

最初にフルコムが印長老に質問した、

「仏法とは何であるか?」

印長老は答えて言った、

「即心即仏」。

フルコムはまた尋ねた、

「即心即仏の奥義は何であるか?」。

印長老は重ねて云った、

「即心即仏」。

その時、フルコムは座を立って、長老に近づいて胸をつかんだ。

彼は遂に剣を抜いて胸に突きつけて迫った、

「即心即仏の奥義とは何であるか?」。

しかし、印長老は平然と眼を閉じて黙然としていた。

印長老は眼を閉じて黙然としたことは

フルコムの質問に対する答えだと考えられる。

これは馬祖禅の<作用即性>の思想で説明できるだろう。

即心即仏の奥義などは言葉で表わす事ができないから黙然としたのであろう。

印長老は眼を閉じて黙然とすることで無心の境地(or自己本来の面目)を示したとも考えられる。

印長老は不立文字のギリギリのところを沈黙で示したとも解釈できるだろう。

その時、側にいた浄華院(京都、浄土宗の寺)の理道和尚(理同和尚?)は、

長老が眼を閉じて黙然としていたのを見て、印長老の負けだと誤解した。

そこで自分が代わろうとした。

しかし、印長老の弟子達は少しも騒がず、まだ事の落着は見えない。

もう少しお待ち下さいと理道和尚を引き止めた。

その時、印長老は忽ち眼を開けて

「カアーッ!」と大声一喝した。

フルコムは眼をふさいでたまらず卒倒(気絶)してしまった。

この安土城での法論は「南蛮寺興廃記」に記述されている。

馬祖禅の思想から見ると、黙っていることも一喝することも

心の本体としての仏性(=脳、本来の面目)の活作用である。

印長老は喝という<作用即性>を通して、

立派に「即心即仏」の奥義(6.17を参照)を表現したと言えるだろう。

。しかし、フルコムにはそんなことは通じるはずはない。

フルコムは座を立って、長老の胸をつかみ、

剣を抜いて胸に突きつけてあくまで言葉による回答を迫ったのであろう。

臨済禅では喝には四種類あるとされる。

1.金剛王宝剣の如き喝、2.踞地金毛の獅子の喝、

3.探竿影草の喝、4.無功用の喝

の四つである。

この時の印長老の一喝は「踞地金毛の獅子」の喝とでも言えるだろうか。

フルコムはたまらず卒倒(気絶)してしまったというから余ほど強烈な喝だったと思われる。

百獣の王である金毛の獅子が獲物に飛びかかる勢いを示した一喝だったのではないだろうか。

あるいは仏の本体としての仏性(=脳、本来の面目)の作用はこのように力強い働きだ。

「それが「即心即仏の奥義だ」と示したかったのだろうか。

勿論フルコムを始めキリスト教徒側にはそのような禅の奥義については全く通じなかったであろう。

即心即仏の奥義も論理的に言葉で表現でき、その言葉を理性で論理的に理解できると考えたに違いない。

しかし、帰って来た返答は予想もしない「喝」であった。

印長老の強烈な一喝に忙然自失し、肝を奪われるしかなかったと思われる。

最初にフルコムの最初の質問、「仏法とは何であるか?」

に対する印長老の答え「即心即仏」は

仏法の目的は「己事究明にあり、自己本来の面目の働きである」ことを禅的に示したものと言えるだろう。

しかし、キリスト教徒であるフルコムにはこれは全く理解できなかっただろう。

仏教徒にとって神にも等しいはずの仏が心だとはたわごとだと受け取られたかも知れない。

キリスト教は言語(=知性)を使っていかに神と宗教を表現するかに

全力を使う分別智(上層脳の理性と知性)に立つ宗教である。

これに対し禅はブッダ以来の下層脳を重視する無分別智と<自帰依>の立場に立っている。

唯一神の概念も無い。「己事究明」を目的にする「無神論的宗教」である。

このように、禅とキリスト教の立場は全くというほど違う。

両者が互いに理解できるようになる迄にはもっと時間がかかるだろう。

参考文献:海老沢有道訳、平凡社、東洋文庫14「南蛮寺興廃記」p.42〜44.

トップページへ

「第7章 仏とは何か?」へ行く

ページの先頭へ戻る