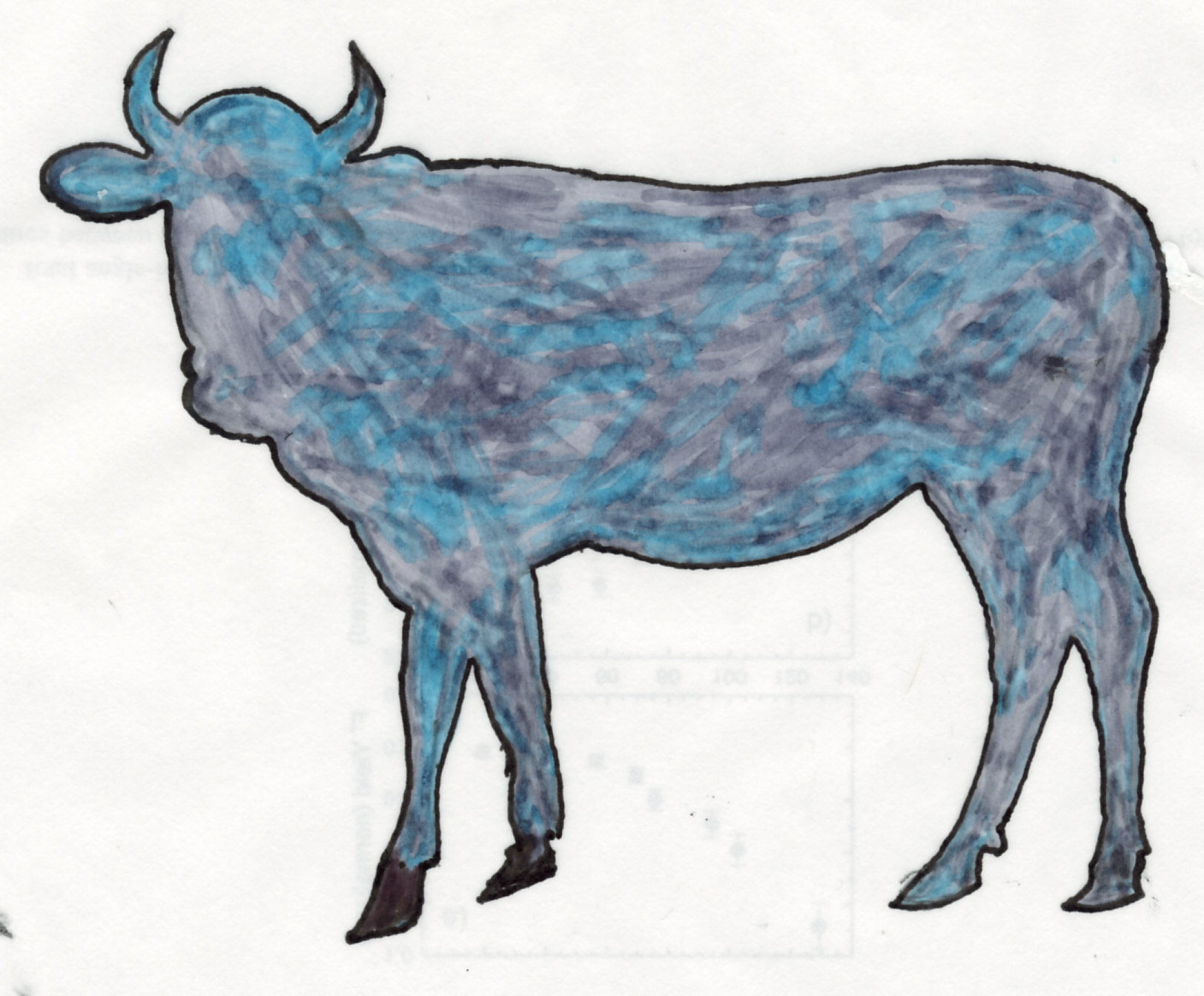

中国の禅宗においては「本来の面目(真の自己)」を牛になぞらえる。

禅の修行と悟りの境地を「逃げだした牛を連れ戻し飼いならす修行の過程」として

10段階に分けて分かり易く描いて説明した。

それが十牛図である。

十牛図は一種類ではない。廓庵「十牛図」や普明「牧牛図」など幾つかある。

普明禅師の牧牛図は明代以降の中国や朝鮮半島で普及していた。

日本においては室町時代以降

臨済宗楊岐派に属する廓庵(かくあん)禅師が作った十牛図が最も有名である。

廓庵十牛図の作者廓庵師遠禅師は、

大随元静禅師(1065〜1135)の法嗣で、

臨済禅師より第十二代目 の法孫であるといわれている。

しかし、生年寂年はじめその伝記 ははっきりしていない。

大随元静禅師(1065〜1135)の法嗣だと伝えられるので

12世紀の人物だと考えて良いだろう。

廓庵十牛図は十枚の図にまず廓庵禅師が「頌」をつけ、

廓庵の弟子慈遠 が 「総序」と頌の一つ一つに「小序」をつけたものと云われている。

一説では「小序」も廓庵自身によるとも廓庵の友人とも云われるがはっきりしない。

十牛図には童子と牛が描いてある。

牛とは我々が求めている真の自己(本来の面目)のことである。

この心牛(=真の自己)を禅体験によって捕まえようとする禅修行者が

童子の姿で描 かれている。

以上を簡単にまとめると、十牛図とは十二世紀の後半、

廓庵禅師と、その弟子の慈遠(じおん)禅師が序を加えた二人の合作

になるものと考えても良いだろう。

十牛図 ● その1

序

従来失せず、何ぞ追尋を用いん。

背覚に由って、以って疎と成り、

向塵に在って遂に失す。

家山漸く遠く岐路俄かに差う。

得失熾然として

是非鋒の如くに起こる。

現代語訳:

初めから見失っていないのにどうして追い求める必要があろうか?

覚めている目をそこからそむけるから、隔たってしまうのだ。

外に求めるから、真の自己を見失ってしまうのだ。

真の自己からどんどん遠ざかり、別れ道があると行き違ってしまう。

得るとか失うとかの分別意識が火のように燃え上がり、

是非の思いがむらがる鋒(刀のほさき)のように湧き起こる。

頌

茫茫(ぼうぼう)として

草を撥(はら)って

去って追尋す。

水濶(ひろ)く山遥かにして

路更に深し。

力尽き神(しん)疲れて

覓(もと)むるに処なし。

但だ聞く

楓樹(ふうじゅ)に晩蝉(ばんせん)の吟ずるを。

注

草を撥って、:無明の荒草をひらき、煩悩の葛藤をはらって、

追尋す。:多くの善知識について、真理を追究し、心牛(真の自己)を探究する。

水濶く山遥かにして路更に深し。:どこまで行っても、川の水は広く、

山並みは遥かに続くように、

煩悩と妄想はいよいよ盛んに湧き起こり、路は果てしなく遠い。

晩蝉の吟ずる:晩蝉はひぐらしのこと。

湧き起こる雑念妄想をひぐらしの鳴き声に喩えている。

● 茫茫(ぼうぼう)として草を撥(はら)って去って追尋す。

私は次次に湧き出る分別妄想の雑念(草)を追い払い一生懸命真の自己(牛)を探求する。

● 水濶(ひろ)く山遥かにして路更に深し。

しかし、 どこまで行っても、川の水は広く、山並みは遥かに続くように、

煩悩と妄想はいよいよ盛んに湧き起こり、路は果てしなく遠い。

● 力尽き神(しん)疲れて覓(もと)むるに処なし。

私は体力も尽き、精神も疲れ果て、どうしてよいかわからない。

これ以上何をどうして求めればよいのであろうか。

● 但だ聞く楓樹(ふうじゅ)に晩蝉(ばんせん)の吟ずるを。

楓の木でヒグラシ(晩蝉)がしきりに鳴くように雑念妄想が群がり起こる。

これで今日もまた空しく暮れるのだろうか。

和歌

尋ねゆくみやまの牛は見えずして只うつせみの声のみぞする

十牛図 ● その2

序

経に依って義を解し、

教えを閲して跡を知る。

衆器の一金たることを明らめ、

万物を体して自己と為す。

邪正弁ぜずんば真偽何ぞ分たん。

未だこの門に入らざれば

権(か)りに跡を見ると為す。

現代語訳:

経典や先人の語録を読んで牛(=真の自己)の足跡(手掛り)を見つける。

金物(衆器、鍋、釜、刃物)には色んな物があってももとは同じ金属からできている。

それと同じように、万物が自分と同じであることが実感できる。

牛(=真の自己)の足跡の真偽を判断できないのに、

禅の世界(実体験の坐禅の世界)に入らないで思想だけで

どうして本物か偽物かを見分けることができるだろうか。

まだ仏法(禅)の門に入っていないならば、かりに足跡をちらっと見つけたに過ぎないのだ。

解釈

見跡位とは牛の足跡を見つけた段階である。

一般的には、仏教や禅関係の本を読み、思想的に分かった段階を云う。

すなわち牛が居ることを頭で理解した段階である。

しかし、 それはあくまで思想禅の段階に過ぎない。

禅を学問的にどんなに精細に研究したにしても、それはもの知りである。

禅の実践面からすると見跡位(牛の足跡をちらっと見つけた段階)に過ぎないのだ。

頌

水辺林下跡(あと)偏(ひとえ)に多し。

芳草離披(りひ)たり見るや

也(ま)た麼(いな)や。

縦(も)し是れ深山の更に深処なるも、

遼天の鼻孔(びくう)怎(な)んぞ

他(かれ)を蔵(かく)さん。

注

芳草離披たり:香りの良い草が群れ連なって生えている。

煩悩妄想の雑草の真っ只中に牛はいるのだが、見出すことは難しい。

遼天の鼻孔:天に届くほど高い鼻

● 水辺林下跡(あと)偏(ひとえ)に多し。

水辺や林の下の至る所に牛の跡が見える。

● 芳草離披(りひ)たり見るや也(ま)た麼(いな)や。

香りの良い草が、そこら中に拡がり繁って風に吹かれている。

そこに牛がいるのだが、それが君には見えるだろうか。

● 縦(も)し是れ深山の更に深処なるも、

本来の自己(牛)を追いかけていくと、

追えば追う程、山又山と遠く奥に入っていってしまうが、

● 遼天の鼻孔(びくう)怎(な)んぞ他(かれ)を蔵(かく)さん。

天に届くほど高い牛の鼻をどうして蔵(かく)すことができようか。

坐禅に専心し牛を追いかけている自分がそのまま牛(眞の自己)そのものではないか。

それは 天に届くほど高い牛の鼻と同じで、どこにも蔵(かく)しようがない。

和歌

心ざし 深き深山の甲斐ありて枝折の跡を見るぞ嬉しき

十牛図 ● その3

これが禅の「見性(真の自己に気づいた体験)」の段階と考えることができる。

( 悟りの体験と分析:その2、4.6を参照 )。

序

声より得入すれば

見処(けんじょ)源に逢う。

六根門着着(じゃくじゃく)

差(たが)うことなし。

動用(どうゆう)の中

頭頭(ずず)顕露(けんろ)す。

水中の塩味(えんみ)、

色裏(しきり)の膠青(こうせい)。

眉毛(びもう)をサツ上(さつじょう)すれば

是れ他物(たもつ)に非ず。

現代語訳:

声を聞いて牛(真の自己)に会うことができるし、

眼で見ても牛と会う。

六つの感覚(眼、耳、鼻、舌、身、意の六根門)の一つ一つで行きちがうことがない。

また、日常の動作の一つ一つに、ズバリとそれが現われている。

塩水に含まれている塩味や、絵の具に使われる膠のようなものだ。

眉毛を上げて眼をカッと見ひらけば、仏性(牛)はほかの物ではない、

まさに真の自己そのものではないか。

頌

黄オウ(こうおう)枝上(しじょう)一声々。

日暖かに風和して岸柳青し。

ただ是れ更に廻避する処なし。

森森たる頭角画けども成り難し。

注

黄オウ(こうおう):鶯

ただ是れ更に廻避する処なし。:ただそればかりで、それ以外のものはない。

周りのうららかな春の景色が自己の心牛そのものでそれ以外のものはない。

● 黄オウ(こうおう)枝上(しじょう)一声々。

鶯が枝にとまって、ホーホケキョーとさえずっている。

● 日暖かに風和して岸柳青し。

ポカポカとした 春の日ざしに両岸の柳が緑の新芽を出し、

心地よい風がそよそよと吹き渡っている。

● ただ是れ更に廻避する処なし。

このうららかな春の景色から逃げようと思っても逃げようがない。

周りのうららかな春の景色が自己の心牛そのものである。

● 森森たる頭角画けども成り難し。

森森と盛んに動きまわる真牛の頭と角の活動は、だれも予測できないし、画くのは難しい。

解釈

ここでは真の自己はうららかな春の景色を背景に動き回る牛で表現されている。

全宇宙が牛そのものである。

こうなると、この牛から逃げようと思っても逃げようがない。

和歌

青柳の糸の中なる春の日につねはるかなる形をぞ見る

十牛図● その4

序

久しく郊外に埋もれて

今日渠(かれ)に逢う。

境勝れたるに由って

以って追い難し。

芳叢を恋いて而も已まず、

頑心尚勇み、野生猶存す。

純和を得んと欲せば

必ず鞭撻を加えよ。

現代語訳:

長らく郊外の原野にかくれていた牛に、今日やっとめぐり逢った。

この心牛の境地は無心で優れているが、自由奔放な野性を持つので、

なかなか追いつくことができない。

牛はこれまでさ迷っていた原野の芳草が

未だ気になるようで自分の方を振り向かない。

まだまだ頑迷な野性が残っているからだ。

牛をおとなしくさせたいなら、厳しく鞭を当てて訓練をしなければならない。

頌

精神を竭尽(けつじん)して

渠(かれ)を獲得す。

心強く力壮(さか)んにして

卒(つい)に除き難し。

有(あ)る時は

僅(わず)かに高原の上に到り、

又煙雲深き処に入って居す。

注

竭尽(けつじん)して:竭も尽もつくすと訓む。つくして。

心強く力壮んにして卒に除き難し。:野性や悪習が根深く残ってややもすれば邪道に走りたがる。

有時は僅かに高原の上に到り、:ある時は自己もなく、世界もなく、

煩悩も菩提もない境地に到って、自分ほど高く深い悟りを開いた者はいないだろうと高慢となり、

煙雲:煙や雲のようにかすかに煙った境地。

ここでは無明、煩悩、分別の相対境のこと。

又煙雲深き処に入って居す。:煙や雲のようなかすかに煙った三昧の境地は

まだ無明煩悩の相対境に過ぎない。

それを素晴らしい境地だと誤解して居座る。

それは魔境なのに空に浮かぶ雲のように深い悟りだと感違いする。

これでは禅天魔と云われても仕方がないだろう。

● 精神を竭尽(けつじん)して渠(かれ)を獲得す。

精神を鼓舞し、力を尽くして、ようやく牛の鼻を掴まえることができた。

●心強く力壮(さか)んにして卒(つい)に除き難し。

牛を掴まえてみると、この牛は二元対立の分別心や野生の妄情も強く、盛んに自己主張をする。

そのような牛の野生を取り除くのはなかなか難しい。

せっかく掴んだ手綱が、ともすると切れそうになる。

● 有(ある)時は僅(わず)かに高原の上に到り、

ある時は俺ほど高く深い悟りを開いた者はいないだろうと高慢となり、

● 又煙雲深き処に入って居す。

ある時は、煙雲(けむったような雲)とでも言うような魔境に入って、

そこから抜け出せなくなって居すわる。

このような手に負えない状態となっては禅天魔と云われても仕方がないだろう。

和歌

放さじと思えばいとどこころ牛これぞまことのきづななりけり

十牛図● その5

図5 牧牛位 :漸く手に入れた牛の持つ野生の妄情や凡情などを、

修行を通して飼い馴らし自分のものにしていく段階。

序

前思わずかに起これば、

後念相随う。

覚に由るが故に以って真となり、

迷に在るが故に而も妄となる。

境によって有なるにあらず、

唯自心より生ず。

鼻索(びさく)牢(つよ)く牽(ひ)いて、

擬議(ぎぎ)を容(い)れざれ。

現代語訳:

ある思いが起こると、その後から別の思い続いて起こる。

本心にめざめること(覚)で、真に悟るのである。

本心を見失っているから、迷うのだ。

それは外界(境)のせいではなく、すべて自分の心から生まれるのだ。

迷いが生じた時には、

すぐ牛の鼻につないだ手綱を強く引いて訓練しなければならない。

頌

鞭策時々身を離れず。

恐らくは伊(かれ)が歩を縦(ほしい)ままにして

埃塵(あいじん)に入らんことを。

相将(ひき)いて牧得すれば

純和せり。

羈鎖(きさ)拘(とど)むることなきも

自(おのずか)ら人を逐う。

注

鞭策時々身を離れず:掴えた牛を飼いならしていく為には、

鞭も綱も片時も自分の身から離さないようにしなければならない。

伊(かれ):心牛のこと。

羈鎖(きさ):金具をふくめた手綱の総称。

相将いて:真剣になって、飼い馴らしていくと、

自ら人を逐う。:牛が自然に(自ずから)人について来るようになる。

人牛一如の状態をいう。

● 鞭策時々身を離れず。

掴えた牛をならしていく為には、

鞭も綱も片時も自分の身から離さないようにしなければならない。

●恐らくは伊(かれ)が歩を縦(ほしい)ままにして

埃塵(あいじん)に入らんことを。

そうしないと、あの牛はきっと勝手に行きたいところへ行って、

塵埃(煩悩と迷い)の世界に入ってしまう。

●相将(ひき)いて牧得すれば純和せり。

真剣に飼い馴らしていくと、心が段々と柔らかく純粋になってくる。

● 羈鎖(きさ)拘(とど)むることなきも自(おのずか)ら人を逐う。

段々牛がおとなしくなってくると、羈鎖(手綱や鎖)をつけておかなくても、

自然に人について来るようになるだろう。

和歌

日数経て野飼いの牛も手なるれば身に添う影となるぞ嬉しき

十牛図●その6

図6 騎牛帰家 :牛に騎って家に帰るということで、

牧牛の努力の結果、牛が漸く自分の云うことを聞くようになった段階。

白牛は修行の結果健康になった本来の自己(=健康な脳、仏性)を白牛で象徴的に表している。

序

干戈(かんか)已(すで)に罷(や)み、

得失還(ま)た空ず。

樵子(しょうし)の村歌を唱え、

児童の野曲を吹く。

身を牛上に横たえ、目は雲霄(うんしょう)を視る。

呼喚(こかん)すれども回(かえ)らず、

撈籠(ろうろう)すれども、住(とど)まらず。

現代語訳:

牛と自分との格闘(心の戦い、修道の戦い)はとうとう終わった。

牛を再び捕らえることも放すこともない。

樵子(きこり)の歌う田舎歌を口ずさみ、笛で童歌(わらべうた)を奏でる。

気ままに牛の背にまたがり、目は遠く大空を見ている。

このような人を誰も呼びかえすこともできず、引きととどめることもできないだろう。

頌

牛に騎って イリ として

家に還らんと欲す、

羌笛(きょうてき)声声(せいせい)、

晩霞(ばんか)を送る。

一拍一歌限り無きの意、

知音(ちいん)何ぞ必ずしも

唇牙(しんげ)を鼓せん。

注

イリとして:傍らにより添って悠然として、

羌笛:羌はチベット系の遊牧民のこと。チベット系の遊牧民である羌人が吹く笛の音。

晩霞:夕霞。夕焼け。

知音:言わず語らずとも信頼できる友。真の友人。

何ぞ必ずしも唇牙を鼓せん:どうして口に出して云う必要があろうか。黙っていてもちゃんとわかる。

● 牛に騎ってイリ として家に還らんと欲す、

おとなしくなった自分の牛に乗って、悠然と家郷に帰りたいが、

「還らんと欲す」というのは、

帰ろうとしているが帰れないという意味が含まれている。

それは何故かと云うと、その牛を眺めている自分がまだ残っているからである。

● 羌笛(きょうてき)声声(せいせい)、晩霞(ばんか)を送る。

羌人の呼く笛の音が、一節(ひとふし)夕焼け空から聞こえ物悲しい。

● 一拍一歌限り無きの意、

一拍一歌、一挙手一投足の中に、本来の自己がこのように躍動し、顕現している。

そのことを理屈や観念でなく、身を以て味わうことができると、その中に無限の味わいがある。

● 知音(ちいん)何ぞ必ずしも唇牙を鼓せん。

心中には自ら納得でき信頼できる真の自己としての心牛がいるから、

黙っていてもちゃんと分かるのだ。

和歌

すみのぼる心の空にうそぶきて立ち帰えり行く峯の白雪

十牛図● その7

序

法に二法無し、

牛を且(しばら)く宗と為す。

蹄兎(ていと)の異名に喩え、

筌魚(せんぎょ)の差別を顕わす。

金の鉱より出づるが如く、

月の雲に離るるに似たり。

一道の寒光、

威音(いおん)劫外(ごうげ)。

現代語訳:

真理に二つあるわけではない。

牛を主題としてしばらく論じただけだ。

蹄(ひずめ)を持つ動物と兎が別ものであり、

筌(ふせご、うけ)と魚が違うのは論ずるまでもない。

ただ牛を真の自己の喩えとして用いたに過ぎない。

真の自己はあたかも純金が金鉱からとり出され、月が雲をぬけでるのに似ている。

ちょうど、一すじの月の光が、威音王仏(過去仏)よりも以前からあるのと同じように

真の自己は大昔から存在しているのだ。

解釈とコメント

この序の最後の1句において、

「一すじの月の光が、威音王仏(過去仏)よりも以前からあるのと同じように

真の自己は大昔から存在している」

とは「空劫以前の自己」や「父母未生以前の本来の自己」

について言っていると考えることができる。

数億年以上にもわたる脳(真の自己)の進化の歴史を

実感的(文学的に)に表現していると見ることができる。

十牛図において牛を主題にして論じて来たが

「牛を真の自己の喩えとして用いたに過ぎない」

と十牛図において牛が登場する理由について

「牛を真の自己の喩えとして用いた」

と述べているのが注目される。

頌

牛に騎(の)って已に家山に到ることを得たり。

牛も也(ま)た空(くう)じ人も也た閑(かん)なり。

紅日三竿猶(なお)夢を作(な)す。

鞭縄(べんじょう)空しく頓(さしお)く草堂の間。

注

紅日:真っ赤に輝く太陽。

紅日三竿:紅日(太陽)が三本の竿の高さに昇ったという意味で、朝寝坊をしたという意味。

頓く:整頓の頓で散乱したものをもとの状態に復すること。

草堂:草で作った小屋。わら小屋。

● 牛に騎(の)って已に家山に到ることを得たり。

牛に騎って已に故郷(心の故郷)に到ることができた。

● 牛も也(ま)た空(くう)じ人も也た閑(かん)なり。

求むべき牛(本来の自己)も求める人も全く空で固定した実体が無いとがわかると、

誰も居ない中にも明々白々とした世界が目前に展開している。

まさに永嘉幻覚禅師が「証道歌」で言う 絶学無為の閑道人( 証道歌1を参照)の境地だ。

● 紅日三竿猶(なお)夢を作(な)す。

求めていた牛(本来の自己)も求める人も空で実体が無いことが分かり、

今までの不安の心が雲散霧消してしまった。

真っ赤に輝く太陽(紅日)が竿を三本継いだ位高く上っても、未だ夢うつつで寝ている。

コメント

この第三句は太陽(紅日)が竿を三本継いだ位高く上っても、

未だ夢うつつで寝ていることができる天下太平の大安心の境涯を歌っている。

● 鞭縄(べんじょう)空しく頓(さしお)く草堂の間。

こうなると、牛を調教する鞭や縄も、すっかり無用となった。

ペンペン草が生えているような小屋の片隅に放ったらかしにしてある。

解釈とコメント

かっては一挙手一投足に鞭をあて縄をしばって暴れる牛を修練したが、

今はその必要が全く無い。

「絶学無為」の境地に至った。

しかし未だ自己を意識する自分がいる。

十牛図の第七段階の「忘牛在人」の境地は本来の自己、

真の自己とも呼ばれる牛を忘れる段階である。

上の頌はこの境地を詠っている。

この頌の第二句「牛も也た空じ人も也た閑なり( 求むべき牛(本来の自己)も求める人も全く空で

固定した実体が無いとがわかると、

誰も居ない中にも明々白々とした世界が目前に展開している。)」

という考え方は現在では修正すべきであろう。

空の思想には禅定中の脳体験に対する実感が強く反映されている。

実感はあくまで実感であり客観的真実とは関係ない。

実感は必ずしも正しくないことは科学においてしばしば体験することである。

この「空的実感」は脳宇宙が電磁的相互作用の世界であることから来ていると思われる。

脳の神経細胞を流れる情報は微弱電流(10-7A程度)に基づいている。

そのため、脳内現象は「あたかも空である」かのように実感されるのであろう。

現代の脳科学の進歩によって求むべき牛(本来の自己=下層脳を主体とした脳)にも

それを求める人にも実体がある。

「全く空で固定した実体が無い」とは言えなくなっている。

今では、人体をはじめ物質には、

「原子・分子を始めとするはっきりした実体がある」ことが分かって来たからである。

ナーガルジュナ(竜樹)に始まる「空観」は2〜3世紀のインドの古代思想である。

現代の科学的知見によって修正するのは当然のことである。

この頌の第三行の句は太陽(紅日)が竿を三本継いだ位高く上っても、

未だ夢うつつで寝ていることができる天下太平の「大安心の境涯」を歌っている。

和歌

知る辺せん山路の奥のほらの牛飼い飼うほどに静かなりけり

8十牛図● その8

コメント

荘子の思想にも、「天地と同根、万物一体」の思想がある。

(荘子の「万物一体」の思想を参照)。

荘子の「両忘」の思想はこれと似たところがある。

普明禅師の十牛図の第八位は「相忘」となっており、

荘子の「両忘」の思想に近いことを示唆している。

第8位「人牛倶忘」は荘子の思想の影響を受けていると思われる。

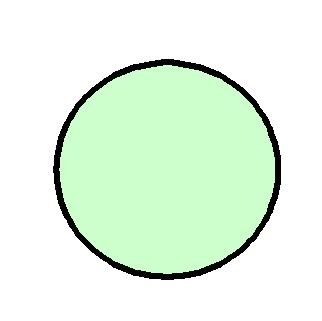

この境地は仏位だと考えられている。

禅宗では、この境地は図8に示すような「1円相」で表現されることが多い。

序

凡情脱落し、

聖意皆な空ず。

有仏の処、

遨遊(ごうゆう)することを用いず、

無仏の処、

急に須(すべから)く走過すべし。

両頭に著(お)らざれば、

千眼も窺(うかが)い難し。

百鳥花を含むも、一場のモラ(もら)。

現代語訳:

迷いの気持(凡情)が抜け落ちて、悟りの心もすっかりなくなった。

仏のいる世界に執着する必要もなく、仏のいない世界(煩悩の世界)

にも足をとめずに走り抜けなければならない。

凡聖(両頭)のどちらにも腰をすえていないから、観音様の千眼さえ、

この正体を見てとることはできないだろう。

多くの鳥が花を銜(くわ)えてきて供養することなど、顔が赤らむような場面だ。

頌

鞭索(べんさく)人牛(にんぎゅう)

尽く空に属す。

碧天(へきてん)寥廓(りょうかく)として

信通じ難し。

紅炉焔上争(いか)でか雪を容れん。

此に到って方(まさ)に

能く祖宗に合(かな)う。

注

碧天(へきてん):青く澄んだ空。

寥廓(りょうかく):広々としてカラッとしている。

「本来無一物」の真の事実、真の自己の世界を示している。

中味が無いから音信の通じようがない。

だが実は中味は無、即ち無と無で元々通じていたということである。

無を下層脳(無意識脳)だと考えれば、このあたりは分かり易い。

紅炉焔上争でか雪を容れん。:

火熱が焔焔として盛んな炉の上に一片の雪を落とせば忽ち消失して跡を留めない。

それと同じように、仏に逢うては仏を殺し、祖に逢うては祖を殺し、

有無、迷悟等の一片をも止めない境地を言っている。

紅炉:溶鉱炉。

祖宗に合う。:祖師の宗旨に叶っている。禅の真意に合っている。

● 鞭索(べんさく)人牛(にんぎゅう)尽く空に属す。

盛んに鞭を使い縄でしばりながら、本来の自己を求めて刻苦勉励してきた。

しかし到ってみるとその鞭(むち)も索(なわ)も

人も牛も中味は全く空(無)だった。

● 碧天(へきてん)寥廓(りょうかく)として信通じ難し。

青く澄んだ空は広々としてカラッとしている。

中味はカラッポで音信を通じるのは難しい。

解釈とコメント

真の自己の中味は無(無意識脳優勢の状態)だから音信の通じようがないように見える。

しかし、無には通じるも通じないもないのだ。

● 紅炉焔上争(いか)でか雪を容れん。

真赤に灼けた溶鉱炉は、何を持ってきても溶かしてしまう。

まして雪なぞは一瞬のうちに蒸発してしまって跡方も無い。

● 此に到って方(まさ)に能く祖宗に合(かな)う。

この境地に到ればようやく仏祖の精神に叶うこととなる。

解釈とコメント

この頌のような境地に至らないならば、本当の禅を修行したことにならない。

この境地に至って始めて生死の問題が解決し自己の安心を得ることができる。

しかし修行の階梯では未だ第八段階であり、もう一段の修練が必要である。

この頌の第一と第三の句は何も無い、誰も居ない空の世界を歌っている。

しかし、空と云う真の事実は全くの無ではない。

あたかも、溶鉱炉のように燃えており、

一切の分別意識(雪)の入る余地は無いけれども何かはあるのだ。

空の概念は2〜3世紀の古代インドの概念であり、現代にはそのまま通用しない。

和歌

雲もなく月も桂も木も枯れてはらいはてたるうわの空かな

十牛図● その9

コメント

返本還源とは「人空法亦空(にんくうほうまたくう)」

すなわち主観(人)と客観(法)の境界が消失し主客一体

であるという事実(心境一如)に到達した境地である。

( 公案:「万物一体の思想と心境不二」を参照 )。

これがもともとの我々の姿で、特別のものではなかったという境地に戻る。

いわば元の木阿弥に帰る(源に還る)のである。

これが第九返本還源の境地であり、仏道とか如来とかいう跡はどこにも無くなってしまう。

まさに「悟了は未悟に同じ(悟ってしまえば悟る前と同じ)」であり

「絶学無為の閑道人 」とは、こういう人を云うのである。

しかし、「絶学無為の閑道人 」とは仏道とかいう跡や臭みは無くなってしまっても、

未悟の状態と全く同じではない。

返本還源とは「悟了は未悟に同じ(悟ってしまえば悟る前と同じ)」と言っても、

未悟に同じではない。

螺旋的に進化発展し一皮剥けた境地だと考えられる。

序

本来清浄にして、

一塵を受けず。

有相の栄枯を観じて、

無為の凝寂に処す。

幻化に同じからず、

豈に修持を仮らんや。

水は緑に山は青うして、

坐(いなが)らに成敗を観る。

現代語訳:

本来の面目(真の自己)は清らかで、塵ひとつ受けつけない。

仮りの世の栄枯盛衰を観察しつつ、無為寂静(涅槃)の境地にいる。

しかし、空虚な幻化(まぼろし)とは違うのだ、

どうしてとりつくろう必要があろう。

川の水は緑をたたえ、山の姿はいよいよ青い。

居ながらにして、万物の成功と失敗・栄枯盛衰の理をありのままに観るだけだ。

頌

本に返り源に還って

已(すで)に功を費やす。

争(いかで)か如(し)かん直下(じきげ)に

盲聾(もうろう)の若(ごと)くならんには。

庵中には見えず庭前の物 。

水は 自(おのずか)ら茫茫、

花は自ら紅なり。

注

已に功を費やす。:自己の本源に帰るために随分長い間努力修行に力を費やしてきた。

盲聾(もうろう):盲とは眼が見えないこと。聾とは耳が聞こえないこと。

下層脳(脳幹+大脳辺縁系)のことだと考えられる。

下層脳は無意識であり見たり聞いたりする働きは無い。

坐禅中の脳は下層脳の活動が優勢となり上層脳は安静な状態になる。

盲聾(もうろう)とは無心の本体(脳幹+大脳辺縁系)を指しているとも言えるだろう。

庵中:主観。

庭前の物:客観。

● 本に返り源に還って已(すで)に功を費やす。

本に返るとは一見元の境地に還ってきたように見えるが、

それ迄にどれ程修行を積んできたであろうか。

● 争(いかで)か如(し)かん直下(じきげ)に盲聾(もうろう)の若(ごと)くならんには。

どうしてもっと早く、直ちに盲聾(めくらやおし)のようにならなかったのであろうか。

● 庵中には見えず庭前の物 。

庵中の人にはが庭前の物が見えない。

● 水は 自(おのずか)ら茫茫花は自ら紅なり。

水はたださらさらと流れ、花はただ赤く咲いている。

解釈とコメント

この頌の第二句に見える盲聾とは、見る物聞く物も全く無くなった境涯である。

眼が見えず、耳が聞こえないと、外界からの諸情報が入らない。

一見これは不自由そうに見える。

しかし禅的には、外界からの諸情報は雑音であり、迷いやストレスの元になっている。

外界からの雑音が入らなくなればストレスや迷いは無くなる。

その時、本来の自己が現れ、生き生きした生命活動が甦るのである。

盲聾とは坐禅三昧中の脳の状態で安らぎの心や無心の本体である。

これが「盲聾の如くなる」

の意味だと考えることができるだろう。

この頌の第三行の句は雲門が乾峰和尚を訪ねて

「庵内の人の如きは、為甚(なん)としてか庵外の事を知らざる」

と尋ねたのに対し、乾峰、「呵呵大笑す。」

という問答から取ったものと云われている。

問題は庵中の人(主観)が何故庵前の物(客観)が見えないかということである。

それは主客一体、心境一如の状態で主客が分離していない

無分別智の状態にいるから見えないのだと考えることができる。

あるいは坐禅で下層脳(無意識脳)に入ってしまうと無意識になって

盲目状態になって見えないと考えることができるだろう。

この頌の第四句は水は只さらさらと流れ、花は只咲いている。

すべてはあるがままである。

この自他の対立が無い事実の世界では、水は自ら茫々、花は自ら紅で、すべてはあるがままである。

そのような「無功用と無心(無分別)」

の境地を歌っていると考えることができる。

和歌

法の道あとなきもとの山なれば松は緑に花はしらつゆ

十牛図● その10

コメント

十牛図の最後である第十位は「入テン垂手(にってんすいしゅ)」である。

「テン」とは市場(いちば)のことである。

そこへ垂手して(手をブラリと下げて)気ままに入ることである。

第一尋牛位から第九返本還源までのたゆまぬ修行の結果、

頭の中はすっかり掃除され、

「悟りや印可証明」というような観念も今や全く無くなってしまった。

況(いわ)んや自他の対立観念の痕跡もない。

このような人の境涯はお釈迦様でも見ることはできないだろう

序

柴門(さいもん)独り掩うて、千聖も知らず。

自己の風光を埋めて、前賢の途轍に負(そむ)。

瓢を堤げて市に入り、杖を策(つ)いて家に還る。

酒肆(しゅし)魚行(ぎょこう)、化して成仏せしむ。

現代語訳:

ひっそりと柴の戸はひっそりと閉ざされていて、

どんな聖者も、その真実を知ることはできない。

悟りの輝きをかくして、昔の祖師の歩いた道に背くことになるかも知れない。

徳利をぶらさげて町にゆき、杖をついて自分の家に還るだけだ。

酒屋や魚屋にも行って大衆と交わり、感化して成仏させるのである。

彼はあたかも蓮や睡蓮が汚い泥水の中から生長しても、泥水(世俗)に汚されないように、

「世法即仏法」の生活を民衆のなかで実践するだけだ。

頌

胸を露にし足を跣(はだし)にしてテン に入り来(きた)る。

土を抹し灰を塗って笑い腮(あぎと)に満つ。

神仙真の秘訣を用いず。

直(じき)に枯れ木をして花を放って開かしむ。

注

胸を露にし足を跣にして、:一糸もまとわない裸の天真爛漫な姿で、

テン :市場(いちば)のこと

土を抹し灰を塗って:灰頭土面のこと。頭に灰をかぶり顔を土まみれにして、

百姓親爺のような格好で世俗に同化して利他行を行う。

神仙真の秘訣:神秘的な仙人の神通力。

直に枯れ木をして花を放って開かしむ。:起死回生の奇跡を現して、

創造的生活を送れるようにする。

● 胸を露にし足を跣(はだし)にして テンに入り来(きた)る。

胸をさらけ出し、足は跣で靴も草履もはかないで、

一人ヒョコヒョコと市に入ってくる。

● 土を抹し灰を塗って笑い腮(あぎと)に満つ。

民衆の中に入って、土や灰で顔が真っ黒になるまで一緒に働き、泣き笑いをする。

苦しんでいる人と一緒になって泣き笑いするような人になって始めて、

救うことができるだろう。

● 神仙真の秘訣を用いず。

こういう境地に至り、こういう生活ができれば、何も神秘的な仙人の神通力などは必要ない。

● 直(じき)に枯れ木をして花を放って開かしむ。

この境地に至れば、枯れ木のように生気が無くなった人にも、

新たな生命を吹き込んで花を咲かせることができるだろう。

解釈とコメント

第十位の「入テン垂手」の境地に至った人は、

枯れ木のように精神に生気が無くなった人にも、

新たな生命を吹き込んで花を咲かせるような力を持つと言う。

全く人の思惑や体裁を考えず、自分をはだかにして何のはからいも無く、行動する。

一般大衆の中に混じって話をし、手を差し伸べる。

この頌の第一句は 人の思惑や体裁を考えず、

自分を裸にして何のはからいも無く行動する姿を歌っている。

第十位「入テン垂手」の図には

よく布袋(ほてい)(唐末917年没の中国の伝説的禅僧)が描いてある。

布袋はお腹が大きく胸をさらけ出して、大きな袋と杖を持って跣で歩いていた。

弥勒菩薩(みろくぼさつ)の化身と言われる布袋の姿

を第十段階の境地に理想化して描いていると思われる。

四弘誓願の中にある「衆生無辺誓願度」と「仏道無上誓願成」の誓願は仏菩薩の願いである。

仏道修行の目的はこの外には無い。

第二句は灰頭土面の働きはやろうとしてやるのではなく、

そうしないではいられない慈悲心(利他の心)が自然に現れることを歌っている。

和歌

手は垂れて足はそらなるおとこやま枯れたる枝に鳥やすむらん

十牛図で何故牛が真の自己の象徴として用いられているかについては次の故事が参考になる。

大安禅師が師である百丈懐海に質問した、

「私は仏を知りたいと心から願っています。仏とは何ですか?」

百丈、「それは、牛に騎っていながら牛を探すようなものだ」。

大安、「そうと分かったら、その後はどうなるのですか?」。

百丈、「人が牛に騎って、家に帰るようなものだ」。

大安、「まだよく分かりません。悟ったらそれをどのように守り、保って行けば良いのですか?」。

百丈、「牛飼いが、牛が他人の苗を食い荒らさないように杖を使って看視するようなものだ」。

大安はこの問答で仏道修行のありようを会得した。

この話は道元の「永平広録・頌古」に出てくる話である。

十牛図に何故牛が出てくるか?その理由を示唆するような問答と言えるだろう。

十牛図で何故牛が真の自己の象徴として用いられているかについては、

十牛図7(忘牛存人)の序において著者廓庵が

「牛を真の自己の喩として用いたに過ぎない」と述べていることから

「牛は真の自己の比喩として用いられている」ことが分かる。

((十牛図7「忘牛存人」を参照 ))。

注

大安禅師 : 大安頼安(だいあんらいあん)(793〜883)。百丈懐海(720〜814)の法嗣。

牛に騎っていながら牛を探す(騎牛覓牛) : 悟りの中にありながら悟りを求めるたとえ。

牛に騎って、家に帰る(騎牛帰家): 悟りを得て本来の自己に帰る。十牛図の第六位と同じである。

大イ和尚云く、

「我れ20年イ山に在て、イ山の飯を喫し、イ山のアをアす。イ山の道を参ぜず。

只一頭の水コ牛を牧得(ぼくて)して、終日露回々(ろういうい)なり」

現代語訳:

大イ山二世の長慶大安は言った、

「私は20年間イ山にいて、イ山の飯を食べ、

先師イ山霊祐と同じように排泄し、同じ生活をして来た。

しかし、私は師と別人格なので先師と同じ道をたどったのではない。

只一頭の水牛(真の自己)を悟って、

その正体は今や終日はっきりとあらわれ通しである。」

この例でも水牛(水コ牛)が真の自己のシンボルとして用いられている。

注:

大イ和尚: 大イ山二世の長慶大安。 百丈懐海(720〜814)の法嗣。

ア: 排泄のこと。

イ山のアをアす: イ山の飯を食べ、先師イ山霊祐と同じように排泄し、同じ生活をして来た。

水コ牛: 中国南部の水辺で飼われる水牛。ここでは真の自己を表わしている。

露回々(ろ ういうい)なり: 真の自己の正体ははっきりとあらわれ通しである。

十牛図では「本来の自己」として牛が象徴的に描かれている。

何故牛が出てくるかは牛の脳を考えれば分かる。

悟りの本体である脳は活性化された下層脳(脳幹+大脳辺縁系)である。

(「禅と脳科学」を参照)。

下層脳優勢の脳は坐禅中の脳の状態や「無分別智」に対応している。

人とちがい牛の脳は哺乳類の脳で理性の座である前頭葉は未発達で小さい。

人間の下層脳(脳幹+大脳辺縁系)に近いと言える。

牛の脳はマクリーンの脳の三層モデルでは第二層の「旧哺乳類脳」に相当し、

理性脳(分別意識脳)を除いた脳といってよい。

いわば坐禅中の脳の状態や「無分別智」に近い。

このため真の自己のシンボル(象徴)として牛を使ったと考えられる。

これが十牛図に牛が出てくる理由と考えられるのではないだろうか。

因みに禅の公案集「無門関」の第1則では犬(狗子)が真の自己のシンボル(象徴)として出てくる。

(「無門関」の第1則を参照)。

犬の脳も牛に近いので同様の理由で用いられたと考えることができる。

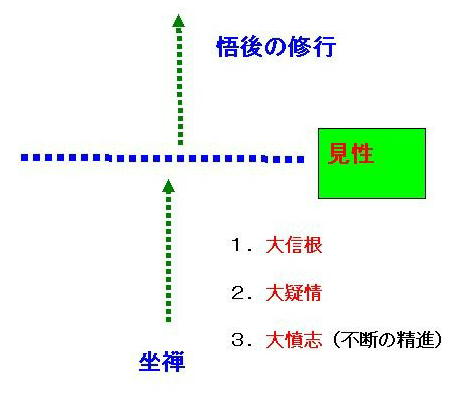

日本臨済禅中興の祖と言われる白隠慧鶴禅師(1685〜1768)は

まず見性 することで

禅の第一関門を突破することが大事であると考えた。

しかし、白隠は見性 だけで満足してはだめだとする。

まず「見性 」を経験した後、

「悟後の修行(聖胎長養)」

で悟りを深めなければならないのである。

「見性 」と「悟後の修行」の2つがそろって禅が完成すると考えたのである。

「見性 」と「悟後の修行」の二段階は白隠禅の2本柱で白隠の独創と言えるだろう。

白隠禅では禅の最大の関門は「見性 」であるとする。

「本来の面目」を覚知自証(=見性 )した後は、各修行者は「悟後の修行」を深めることになる。

この考え方は実践的にも簡単で分かり易い。

図11に 「見性 」と「悟後の修行」から成る白隠禅の二段階の禅を示す。

(「白隠禅の特徴」を参照)。

「悟後の修行と聖胎長養」は大燈、関山が重視したものであり、日本禅の特徴となっている。

大燈は20年、関山慧玄は9年、白隠の師正受老人(道鏡慧端)は44年の聖胎長養の時を持っている。

白隠はこれを取り入れたと言える。

白隠は、一生を通した禅と悟りの追求を考えたからであろう。

これは、一生現役で働きたいと考える日本のサラリーマンの考え方に通じるものがある。

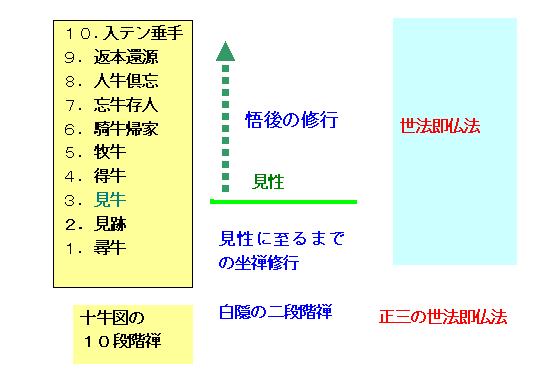

一方、十牛図では見性 は第三位の『見牛』に相当する。

十牛図では『見牛』の後に、得牛、牧牛、騎牛帰家、忘牛存人、人牛倶忘、返本還源、入テン垂手

の七段階が続く。

十牛図の10段階禅は白隠の二段階禅に比べ複雑すぎることが分かる。

日本資本主義の精神の確立者として有名な鈴木正三の禅思想は更にユニークである。

鈴木正三の「世法即仏法」の考えは

世俗生活をしながら仏法(禅)の修行をするという考え方である

((鈴木正三の世法即仏法」の思想を参照 ))。

十牛図の10段階禅を白隠の二段階禅と正三の「世法即仏法」

の三つを比べると次の図12のようになる。

図12を見ればこの三つはそれぞれ特徴を持っていることが分かる。

十牛図の10段階禅では悟後の修行が完成してから世間に入るのに対し、

鈴木正三の「世法即仏法」、「労働即仏行」

の考えでは常に世俗生活の中でも禅修行が可能だと考える。

正三の考えでは、「入テン垂手」の生活を最初からしながら世俗の日常生活の中で仏法を

追求するという考え方となっている。

非常に独創的な禅思想と言えるだろう。

日本人の勤労重視の考えのルーツはここにあるのかも知れない。

十牛図の10段階禅は禅の悟りの段階を10段階に分けているが、

果たしてこのように10段階に分けることができるかどうかははっきりしないところがある。

坐禅修行には時間がかかることは確かである。

十牛図の10段階禅は出家して禅修行に専念する禅僧(雲水)向きの禅かも知れない。

それぞれの修行者の事情に応じて最もふさわしい修行法と生活を

選択すれば良いのではないだろうか。

十牛図の参考文献

1.大谷哲夫著、講談社学術文庫、道元「永平広録・頌古」2007年、p.55〜58.

2.柴山全慶著、其中堂、「十牛図」、1963年.

3.松原哲明著、主婦の友社、「十牛禅図」、2005年.

4.大森曹玄著、其中堂、「禅宗四部録」、1962年.