�@�����̊J�c�S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�͋I���O�S�U�R�N���l�p�[���̂P�����ł���

�߉ޑ��̃J�s�����i�R�[�T�����̑����j�ɉ��q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B

�����̉��q�ł������������I�ɂ͕s���R�Ȃ����������B

�ނ́A��������ɂꐢ�̒��̖����A�l���̋ꂵ�݂��������B

����͐��_�I�ȋꂵ�݂ł������Ǝv����B

�����Ȃ���J�s�����̉��q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�͓����̍ō��̋�������B

�������Ƃ��Ď߉ޑ����Ƃ����邱�Ƃ����҂��ꂽ�S�[�^�}�͌Q���ē��]�����Ȑl

�ł��������Ƃ͑����̌o�T�ɋL����Ă���B

���������ǂ������łȂ������E�݂̂Ȃ炸�l�ԎЉ�̎�����H�̎p�����ĐS�������߂�D�����l�ł������B

�ނ͏����J�s�����̉��Ƃ��Ď߉ޑ����w�����ċ���ȍ��ɂ��邱�Ƃ����肩����҂��ꂽ�ł��낤�B

�����͐��킩��S�펞��Ɉڍs���鎞��ŁA

���͂ȓS������ɂ�錌���L���������N���Ă�������ł�����B

���͂ɂ�������H�Ɛ����̐��E�͔ނ̐��i�ɍ���Ȃ������悤�ł���B

�����̃C���h�͑����̎��R�v�z�Ƃ��y�o�����S�Ƒ��̎���ł������B

�v�z�N�w�ɂ��^���T���ւ̎~�ݓ���ꂩ��o�ƏC�s�̓���I�̂��Ǝv����B

�ނ͌Ñ㕐�p�ɂ��ʂ����N�������Ƃ��`�����邱�Ƃ���A

�P�Ȃ铪�f�b�J�`�̐N�łȂ��������낤�B

�^���T���̏C�s��ʂ��Č����J�����Ȃ̐��_�I��Y�⊋���������������Ƃ���

�]�݂���Ȏq���̂Ăďo�Ƃ����Ǝv����B

���`�ɂ͔Y�߂�O�����~�����߂ɉ��ʂ��̂Ăďo�Ƃ��ꂽ�Ƃ��Ă���B

����͌㐢�̕��`��҂��u�b�_��_�i�����邽�߂ɍ�������ꂾ�ƍl������B

�{���ɂ��̂悤�Ȑ����ȏ@���I�ړI�ŏo�Ƃ������ǂ����͋^�킵���B

�@�����܌o�����o�ɂ̓u�b�_�͎��Ȃ̐t����z���Ď��̂悤�ɏq�ׂ��Ɠ`���Ă���B

�u��{�������㓙���o���o�炴�肵���A���̔@���O�i�����j�����B

��͎���a�@�A�V�@�A���@�A�J��@�A�q���@�Ȃ��B

�����������̒��ɂ����čЊ������A�o�����v���B

�̂ɉ�͍��ނ��떳�a�A���V�A�����A���J��A���q���Ȃ閳������̟��ς����߂���B

�䎞�ɔN�Ⴍ���Đ���̐������B

���N�N�Q�X�ɂ��ċɂ߂đ����y�Y���������ėV�s�����B

�䂻�̎��ɂ����ĕ���̚e�L���A�e�ʂ̊y�i�˂��j�킴��ɂ��S��炸颔���䏜���U���𒅂��A

���M�ɂ��ďo�Ɗw�����g���̐�������A�����Ӗ��̐���������B

�䂱�̉��g�𐬏A������āA���a�A���V�A�����A���J�△�q���Ȃ�

��������̟��ς�����Ɨ~���邪�̂��A

�A������l�i�A�[���[���E�J�[���[�}�j�̏��ɍs������v�B�@

�u�����������̏�Ȃ������J���O�A���͂��̂悤�ɍl�����B

�����g�͕a�C�ɂ���邵�A�������ĘV���A���ʁB

�܂��S�͎��ɗJ���ɒ��݁A����₷�����݂��B���̂悤�Ȗ��̒��Ɏ��͍Њ��������B

���̂悤�ȋꂵ�݂̐��E�ɒ���ł�����A���͍��ނ���A���a�A���V�A�����A���J��ŁA���q���Ȃ�

��������̟��ς������̂��ƁA��������o���E���邱�Ƃ�^���ɍl�����B

���̍����͔N�͎Ⴍ�A����Ȃ�����������B

�t�̐���̂Q�X�˂̎��ł������̂ŁA�C�̌����ނ܂܂ɑ����̌�y���y���݁A

�����i�t�@�V�����j�ɂ��C���g���ėV�т܂�������̂��B

���̂悤�Ȏ��Ɏ��͏o�Ƃ������ƌ����ƁA

����͐����グ�ċ������сA�e�ʂ͔����Ē��~�����悤�Ƃ����B

�������A���͔��̖т���U���𒅂��A�o�Ɗw�����A

�g���̐���ƁA�����Ӗ��̐����S�����낤�Ƃ����B

�������Ď��͂��̉��g�𐬏A���邱�Ƃ��ł����̂ŁA

���a�A���V�A�����A���J��A�q��̖�����������̟��ς������B

�����ŁA���ɃA������l�i�A�[���[���E�J�[���[�}�j�̏��ɍs�����̂��v�B�@

�����ǂނƁA�Q�X�˂ŏo�Ƃ����S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�̏o�Ƃ̖ړI��

�u���a�A���V�A�����A���J��A���q���Ȃ閳������̟��ς����߂��v

���Ƃɂ��������Ƃ�������B

�S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�̏o�Ƃ͔ގ��g�̓��ʂ̖��ӎ��Ɋ�Â��Ă����̂��B

�㐢�̑�敧���ł͈�؏O�����~���ׂɏo�Ƃ����ƌ����悤�ɂȂ�B

����̉�X�ɂ͏o�Ƃ̖ړI������؏O�����~�����������

�u���a�A���V�A�����A���J��A���q���Ȃ閳������̟����v�����߂�

�l�I�^���T���ł������ƍl�������������₷���B

�����܌o�����o�ɂ����ău�b�_��

�u���͂��̎��ɕ��ꂪ�������сA�e�ʂ��������ɂ��S��炸�A

颔���䏜���U���𒅂��A���M�ɂ��ďo�Ɗw�����g���̐���ƁA�����Ӗ��̐����������B�v

�Ɖ�z���Ă���B

�����ǂނƁA�S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�͐^�ʖڂŋ����S���ӂ��

�l���ł��������Ƃ�������B

���̌o�T�̒��Œ��ڂ����̂̓u�b�_���u��͎���a�@�A�V�@�A���@�A�J��@�A�q���@�Ȃ�B�v

�ƍl���Ă���Ƃ���ł���B

�S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�͂���ȂɌ��N�Ɍb�܂ꂽ�l�ł͂Ȃ�

�a�C�ɂ��Y�܂����l�ł��������Ƃ��������Ă���B

���n�����i�u�b�_�̕����j�ɂ͌����ے�ƔߊϓI�l���ς����܂Ƃ��Ă���B

������S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�����N�Ɍb�܂ꂽ�l�ł͂Ȃ��������Ƃ����肷��Η������₷���B

���̌o�T����S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�̏o�Ƃ̖ړI�́A

�㐢�̑�敧���������悤�ɁA�S�Ă̋ꂵ�ޏO�����~�����߂ł͂Ȃ�

�ގ��g�̋ꂵ�݂��������邽�߂��������Ƃ�������B

�܂��S�[�^�}�E�V�b�_�[���^���l����^���͒P�Ȃ�^���ł͂Ȃ��B

���Ȃ�^�����Ƃ����������t���Ă����B

����͔ނ̌��t�u���M�ɂ��ďo�Ɗw�����g���̐�������A

�����Ӗ��̐��������B�E�E�E���q���Ȃ閳������̟��ς��E�E�E�@�@�v

�̒��́u����A���q���Ȃ�v�Ƃ��������t�ɕ\��Ă���B

���̐��Ȃ�^�������߂�p���͔ނ̈ꐶ�ɕt���܂Ƃ��Ă���B

���ꂪ��ɕ������@���������v���̂P�ƂȂ����ƍl������̂ł���B

�S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�̂U�N�ɂ킽�鋁���̗��ōŏ��Ɏt�������̂�

�A������l�i�A�[���[���E�J�[���[�}�j�ƃE�b�_�J��l�i�E�b�_�J�E���[�}�v�b�^�j

�Ɠ`�����Ă���B

���̂��Ƃ��T�Ƃ̊W���璍�ڂ����B

���̂Ȃ�A������l�i�A�[���[���E�J�[���[�}�j���E�b�_�J��l�i�E�b�_�J�E���[�}�v�b�^�j

���o�������K���ɑ����鐳���h�̎v�z�Ƃł͂Ȃ��A

�T��C�s�ɐ�O���鎩�R�v�z�Ƃł���������ł���B

�V�b�_�[���^���ŏ��ɖK�˂��A������l�́������L����

�i���������L����z�����Ȃ��Ƃ������n�j�ɒB�����̑T��C�s���w�����Ă����B

�����܌o�����o�ɂ̓A������l�̂��ƂőT��i���T�j�C�s����

�S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�͂قǂȂ��A������l�̐����@��������B

�u�b�_�̌��t�Ƃ��āu��͎����ӏ����z�������L���Đ��A�����B�v�Ƃ���B

�A������l�́������L�������ɖ����ł��Ȃ������S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�͎��ɃE�b�_�J��l��K�˂��B

�E�b�_�J��l�́���z���z�����i�z��������ł��Ȃ��A�����̂ł��Ȃ��Ƃ������n�j�ɒB���Ă����B

�E�b�_�J��l�̂��ƂŏC�s�����S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�͂قǂȂ��E�b�_�J��l�̐����@��������B

���̎��̃u�b�_�̌��t�Ƃ��āA

�u�Ƃ艓��������ÂɏZ���ĐS�ɕ���Ȃ��C�s���������B

�v�����炸���Ĕޖ@�����邱�Ƃ����B

�����������L�����z���A��z���z���Đ��A�����B�v�Ƃ���B

���̂��Ƃ���A�S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�͏o�ƌ�̍ŏ��̋����̗��ɂ�����

�A������l�ƃE�b�_�J��l�̎w�������T�C�s�ɏW���������Ƃ�������B

���̏C�s�̌��ʁA�A������l�̐����������L�������ƃE�b�_�J��l�̐�������z���z������

�Ƃ����T��@��Z���ԂŏC�������B

�������A����ɖ����ł��Ȃ������ނ͂���������B

���̌�ނ͒�����s���s���̂ł���B

�S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�͂Q�X�˂̎��o�Ƃ��ĊJ�傷��܂łU�N��v���Ă���B

�A������l�ƃE�b�_�J��l�̂Ƃ���łǂꂭ�炢�̊��ԏC�s���������͂����肵�Ȃ��B

��s�͂U�N�ԍs�����Ɠ`������B��s�̓��e�͔�r�I�͂����肵�Ă���B

�S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�͎R�тɂ������ďC�s������B

���̏C�s�̖ړI�͂P�͋��|�Ƃ̐킢�A�Q�͗~�]�Ƃ̐킢�ł������B

�~�]�Ƃ͎�Ƃ��ĐH�~�ł���B

�ނ͌������f�H�ɒ��킷��B

���H�����Œ���A�������肬��ێ�����Ƃ���܂Ő�������B

�P���Ƀi�c���̎��P������n�߁A���ɂ͂P���ɕĂP���A

���ɂ͂P���ɃS�}�P���ƐH���ʂ����炵���Ɠ`������B

�Ō�ɂ͑S�Ă̐H����f�̂ł���B

���̂悤�ȋ�s�ɂ���Ă����Ĕ����������g�̂��F�����S���Ȃ��Ȃ�A

�f���������q���[�^���̂悤�ɂ��Ȃт��B

�]����������悤�ɂȂ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�܂��ċz�̃R���g���[���i�~���j�����H�������Ƃ��`������B

����͌ċz�Ƃ͉����H�����~�߂���ǂ��Ȃ邩�����̌��Œm�肽���������炾�ƍl������B

�����~�߂�ƍŌ�ɂ͓����K���K���Ɩ莨�Ōċz����悤�ȂƂ���܂Ōo�������Ƃ��`������B

���̍��̃C���h�ł͐l�Ԃ͉��̌ċz����̂��A

��C���̎_�f�������ێ��ɕs���Ȗ��������Ă��邱�ƂȂǂ̒m�����Ȃ��������߂ł��낤�B

�u�b�_�̐���������i�Ñ�j�ɂ͌���̉Ȋw�͂Ȃ������B

�l�ނ̕����̖閾���̎���ł��������炱�̂悤�Ȗ��d�Ƃ�������C�s���ł������̂ƍl������B

�×��C���h�ł͓��̂��ꂵ�ߏC�s���邱�Ƃ͏@���I���M���i�^�p�X�j��~�ς���ƐM�����Ă����B

���ɒf�H������ΐ_��I���M�����l�������ƐM�����Ă����B

�S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�͎��Ȃ̐g�̂ƐS�𖾂炩�ɂ��邽�߁A

���Ȃ̐g����q���đs��Ȑ��̎������s�����ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���̂悤�ȋ�s�ɏW���������߁A���x���C����������A���ɂ������肵�����Ƃ��`�����Ă���B

�������̃S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�����̂悤�ȋ�s���牽�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƂɋC�Â��̂ł���B

�ނ͐��ɋ�s���̂Ă�̂ł���B

�V�b�_�[���^�̋�s�����Ă��Ė����ɐS�������߂Ă����X�W���[�^

�Ƃ��������̍����o��������H�ב̗͂������Ɠ`������B

���̌�A����K���B�����悤�Ƃ�����匈�S�̂��ƁA�g�ˑ���~�������̉��Ő��S�[���i���T�j����B

������ނ͐[���T��ɓ������܂ܖ��O���č��T�𑱂����B

���̂܂ܑ����Ɏ���A�ӂƊ���グ�ċł̖��������đ�債�A�u�b�_�i�o�ҁj�Ƃ��Ă̎��o���Ɠ`������B

����̓V�b�_�[���^�R�T�˂̎��ł������B

���ʁA��J���Č����J�����̂����璼���z���̂��ߐ��@���J�n�����Ǝv���邩���m��Ȃ��B

�������A�S�[�^�}�E�u�b�_�͕����̉��ŊJ�債����A

�L���V�ɂȂ��Ă������̓��e��l�X�ɐ��@�����̂ł͂Ȃ��B

���@�����Ȃ��ł��̂܂ܟ��ςɓ��낤�i���̂��j�Ƃ����Ƃ�

���邢�͂��̂܂ܐÊς��悤�Ƃ����Ƃ��`�����Ă���i�������o�T�U�E�P�E�P�D�j�B

�S�[�^�}�E�u�b�_�́����]�@�ց��i�ŏ��̐��@�j�ɂ͞��V�i�u���t�}�[�_�j���ւ�����Ɠ`�����Ă���B

�@�u�b�_���ŏ��ɐ��@�������̂͊J�債�Ď��ɂT�T�Ԍ�ł������B

�ނ͂��̊ԕ����Ȃǂ̎����ɂ����̂ł���B

�J��̌�ŏ��̈�T�Ԕނ͕������ʼn�E�̊�тƊy���݂����݂��߂Ȃ��獿�T���Ă����B

��Q�T�ڂɂ̓A�W���p�[���Վ��i�o�������j�̉��Ɉڂ�V���Ԃ��߂������B

��R�T�ڂɂ̓��`�������_���̉��łV���Ԃ��߂������B

���̎���_���N����V���ԉJ���~�芦�����������B

��S�T�ڂɂ́@���[�W�����[�^�i���̉��łV���Ԃ��߂������B

��T�T�ڂɂ́@�A�W���p�[���Վ��̉��Ɉڂ����B

���̎������V�������Ƃ������ہi��Ձj���N�������Ɠ`������B

�������V�i�u���t�}�[�_�j���o�Ă��Ă��̂܂ܐÊς����܂��̂��Ƃ���

�u�b�_�ɎO�x�������Đ��@�����Ă����悤���肵���Ƃ����̂ł���B

���V�i�u���t�}�[�_�j�̎O�x�ɂ킽��M�S�ȍ���ɂ���āA

�u�b�_�͂悤�₭���@���n�߂�C�ɂȂ����Ƃ����̂ł���B

���V�i�u���t�}�[�_�j�Ƃ͉F���̑n���_�ł���A���F�[�_����̃C���h�̍ō��_�ł���B

���́����V���������b���L�������n���T������i�u���@�̗v���v�������o�T�U�E�P�E�P�j�B

���̕���͑�敧���Ńu�b�_���_�i�������O��

���Ƀu�b�_��_�i�����悤�Ƃ��铮�������������Ƃ��������Ă���B

���̌o�T�ɂ̓u�b�_�̌��Ɛ��@�S�O�̗��R���Ȍ��ɏq�ׂ��Ă���̂ŋ����[���B

�o�T�̏q�ׂĂ��邱�Ƃ����悤�B

�u�킽���̌�蓾�����̖@�͐[���ŁA�������������A���Ƃ肪�����B

�Î�ł���A��z���Ă��Ďv�l�̗̈���z�����B

�����ł����āA�������҂݂̂悭�����m�邱�Ƃ��ł����B

�Ƃ��낪�A���̐l�X�͌܂̊��o�튯�̑Ώۂ��y���݂Ƃ��A

�������x�сA�����ɋC���������Ԃ点�Ă����B

�������y���݂Ƃ��A�������x�сA�����ɋC���������Ԃ点�Ă���l�X�ɂƂ����A

���ɂ��̓����A��������������Ƃ��Ă��ꂪ����Ƃ������N�̓����͗������������B

�܂��A���ׂĂ̑��݂̐Â܂邱�ƁA���ׂĂ̎������̂Ă邱�ƁA���~���Ȃ��������A

�~��𗣂�邱�ƁA�ϔY�̏��ł��邱�ƁA���ꂪ�������ςł���Ƃ������̓������������������B

�����킽�����@��������Ƃ��Ă��A

���̐l�X���킽���𗝉����Ă���Ȃ������炻��͂킽���ɂƂ��Ĕ�J�ł��邾�����B

����͂킽���ɂƂ��ċ�Y�ł��邾�����A�ƁB�E�E�E

�킽������J���Č�蓾�����̂��A���ܐl�ɐ����ĉ��̓���Ƃ��낪���낤���B

�×~�Ƒ����Ƃɂ����������ꂽ�l�X�ɂƂ��āA���̖@�����Ƃ�̂͗e�Ղł͂Ȃ��B

�펯�̗���ɋt�炢�A�����ŁA�[���ŁA�������������B

�����Ȃ��̖@���A�×~�ɉ�����A��d�ɂ����m�̈łɂ������Ă���l�X�݂͂邱�Ƃ��Ȃ��B�v

�u�b�_�͂��̂悤�ɍl���A�l�X�ɐ��@�͂��Ȃ��ł��̂܂ܟ��ςɓ���i���ʁj���A

���̂܂ܐÊς��悤�Ƃ����B

���̎��F���̍ō��_�ł��鞐�V�i�u���t�}�[�_�j������

�u�b�_�ɂ��Ȃ������̂܂ܐ��@�����Ȃ��ł���Ɛ��E�͈łɂȂ�B

���̒��ɂ͗D�ꂽ�\�͂��������l�����邩��ǂ������@���J�n���ĉ������ƍ��肷��B

�u�b�_�͂��̞��V�̔M�S�ȍ�����O�x���Đ��@���J�n����C�ɂȂ����A

�ƌ����̂����V�������b�ł���B

���̃h���}�`�b�N�����V�������b�͕����k�Ɉ�ʓI�ɐM�����Ă���B

�������A�u�O���o�v�Ƃ������n���T�ł̓u�b�_�����V�i�u���t�}�[�_�j�̑��݂ƐM���ɔے肵�Ă���B

���̕������̌�̃u�b�_�̈�т����v�z�Ɩ������Ȃ��B

���̊ϓ_���炷������V�������b��

�����k���u�b�_�ƕ��������ЂÂ��邽�߂ɑn�삵�����b���Ǝv����̂ł���B

�ł́A�u�b�_�͊J���T�T�Ԃ̊ԕ����Ȃǂ̎����ʼn������Ă����̂��낤���H�@

�M�҂͎��̂悤�ɍl���Ă���B

�J��̌�ŏ��̈�T�Ԃ͕������ʼn�E�̊�тƊy���݂����݂��߂Ȃ���

���T���Ă����Ƃ����͖̂{���ɋ߂����낤�B

�����ꂵ�������C�s�̌�ɒB���������̊�тɐZ�����ɈႢ�Ȃ����낤�B

�������A���̊�т�����Ȃɒ��������͂��͂Ȃ��B

�����ɗ����߂����ɈႢ�Ȃ��B ���̌�P�J���i�S�T�ԁj�͎����̌��̓��e��_�����A

���l�Ɏv�z�Ƃ��Č��t�œ`����Ƃǂ��Ȃ�̂��낤���H

�N�ɘb�������ԗǂ����낤���H

�ȂǍ��܂ł̋����̉ߒ���U��Ԃ�Ȃ��珉�]�@�ւ̐��@�i�������@�j

�̏��������Ă����ƍl����̂���Ԏ��R�ł���B

�����P�J���Ԃ͎����̌��̓��e��̌n����

�������₷�����@���鏀�������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł���B

���̂Ȃ珉�]�@�ւ̐��@�̓��e�����̏�̎v�����ł͍l�����Ȃ��ق�

�ɂ߂Ę_���I�Ŏ����т����v�z�ƂȂ��Ă��邩��ł���B

�[���ȏ����̂��Ƃɐ��@���J�n�����ɈႢ�Ȃ��ƍl����������P�̗��R��

�J��̏ꏊ�i�u�b�_�K���j�Ə������@�i���]�@�ցj�̒n�o�[���[�i�V�[�܂ł̋������l����Ε�����B

�u�b�_�͌����J������A�����ċ�s�����ɂ����T�l�̔�u��ɏ��]�@�ւ��s�����B

�u�b�_���J�債���ꏊ�̓u�b�_�K���ł���B

�u�b�_�K�����珉�]�@�ւ̒n�o�[���[�i�V�[�i�x�i���X�j�܂Œ��������ɂ��ĂQ�O�O�����ȏ�͂���B

�P���Q�O�����߂��̑��x�ŕ����Ă��P�O���ȏ�͂����鉓�����ł���B

�Q�T�O�O�N�O�̌�ʘH�͌���̂悤�ȕ��R�ȓ��ł͂Ȃ��B

�R���⋴�̖����͂����鈫�H�ł������͂��ł���B

���̈��������l��������Ɠ�����v�����ƍl�����钷�����ł���B

���������čs���˂Ȃ�Ȃ��B

�Q�O�O�����͕��ʂ̐l�ɂ͌��ɂȂ鋗���ł��낤�B

���]�@�ււ̏[���ȏ����Ƒ傢�Ȃ�ӗ~������������

�o�[���[�i�V�[�܂ōs�����Ƃ����l�����Ȃ��̂ł���B

�u�b�_�̍ŏ��̐��@���J�傩��T�T�Ԃ����������̂͞��V�����̂��߂ł͂Ȃ��A

���̏����̂��߂��ƍl����̂����R�ł͂Ȃ����낤���H

�����V���������b���L�����������o�T�ɂ̓u�b�_�̌��̖{���Ɠ��e��������₷���q�ׂ��Ă���B

�o�T�̒��Ńu�b�_�́u���̐l�X�͌܂̊��o�튯�̑Ώۂ��y���݂Ƃ��A

�������x�сA�����ɋC���������Ԃ点�Ă����B

�@ �������y���݂Ƃ��A�������x�сA�����ɋC���������Ԃ点�Ă���l�X�ɂƂ����A

���ɂ��̓����A��������������Ƃ��Ă��ꂪ����Ƃ������N�̓����͗������������B�v�ƍl����B

�o�T�̒��̃u�b�_�̌��t�u���̐l�X�͌܂̊��o�튯�̑Ώۂ��y���݂Ƃ��A

�������x�сA�����ɋC���������Ԃ点�Ă����v�Ƃ����s���w�E�́A

�͌���l�ɂ��s�b�^�����Ă͂܂�B

�Q�T�O�O�N�O�ƌ��݂Ƃł͕����͊i�i�̐i�����������l�Ԃ̖{���͖w�Ǖς���Ă��Ȃ�

���Ƃ�m���Ĝ��R�Ƃ��邭�炢�ł���B

�u�b�_�̍l���͂Q�T�O�O�N�o��������ɂ����Ă͂܂邱�Ƃ������Ă���B

�����ău�b�_�́u����������Ƃ��Ă��ꂪ����Ƃ������N�̓����͗������������v�ƌ����Ă���B

���̕����͌���ɂ͓��Ă͂܂�Ȃ����낤�B

����l�ɂƂ��Ă���������Ƃ��Ă��ꂪ����Ƃ������N�̓����͉Ȋw�I���ʗ��ƍ��v���������Ղ��B

���̌�ɑ����āA�u���ׂĂ̑��݂̐Â܂邱�ƁA���ׂĂ̎������̂Ă邱�ƁA���~���Ȃ��������A

�~��𗣂�邱�ƁA�ϔY�̏��ł��邱�ƁA���ꂪ�������ςł���Ƃ������̓������������������B�v

�Ƃ������t������l�ɂƂ��ė������ɂ������낤�B

�u���ׂĂ̂��̂ւ̎������̂Ă邱�Ƃ��ł��A���~���Ȃ������Ƃ��ł��A

�~��𗣂�邱�Ƃ��ł����Ȃ�A�ϔY�����ł����v

�Ƃ����_���i�����j�͗����ł���B

�����A����l�ɂƂ��ău�b�_�̌������Ƃ͎��ɍ����I�ŕ�����i�����ł���j�B

�������A���s�͓���A�Ƃ����̂��{���̂Ƃ���ł��낤�B

���㎑�{��`�Љ�̓L���X�g���̋֗~���_����������A

�l�Ԃ̏��~���m�肵�����Nj������Ƃ���ɐ������������ƍl�����Ă���i�l�D���F�[�o�[�̐��j�B

�u�b�_�̌������_�i�����j�͂悭�����ł��邪���s�͓���Ƃ����Ƃ���ł���B

�܂��u�b�_�̌����u���ׂĂ̑��݂̐Â܂邱���v�Ƃ͉����H

�u�b�_���̌����������Ƃ͉����H

�Ƃ����_�͉����������Ƃ��Ă���̂��ǂ�������Ȃ��Ƃ��낪����B

���̈Ӗ��ł͌���l�ɂƂ��ău�b�_�̌���������

���Ǝ��̌�����Ε�����ǂP���u�Ă��߂��ꏊ�ɂ���Ǝv����B

���̌o�T�ɂ͕����̍ŏI�ړI�Ƃ�������������������₷����`����Ă���̂����ڂ����B

���ׂĂ̑��݂̐Â܂邱�ƁA���ׂĂ̎������̂Ă邱�ƁA���~���Ȃ��������A

�~��𗣂�邱�ƁA�ϔY�̏��ł��邱�ƁA���ꂪ�������ςł���B

���́����ρ��̒�`�̂Ȃ��œ��ɁA�`���̌��t�u���ׂĂ̑��݂̐Â܂邱���v

�̈Ӗ���������ɂ����B

���̌��t�͑T��i���T�ł̈ӎ��̏W����ԁj�̎��_����l����Ɣ�r�I������₷���Ȃ�B

�u���ׂĂ̑��݂̐Â܂邱���v�Ƃ͐[���T��i���T�ł̈ӎ��̏W����ԁj�ɓ�����

�G�O�����ł�������Â̋��n�����w���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���̂悤�ɍl����A

�u�T��i���T�j�̏C�s�ɂ���āA���ׂĂ̎������̂āA���~���Ȃ����A

�~��𗣂�A�G�O��ϔY�����ł��邱�ƁA���ꂪ�������ςł����v�ƌ����Ă��邱�Ƃ�������B

���ꂪ���ς̒�`���ƌ����Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����낤���H

�×����A����������Â������́��O�@�����Ƃ����B

���O�@�����Ƃ́u���s�����v�A�u���@�����v�A�u���ώ���v�̎O�̊���ł���B

���́��O�@�����������̊���ƂȂ�����I�ȋ����ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�ȏ�ōl���������ρ��̒�`�͂��́��O�@�����̒��́u���ώ���v�ɂ҂�����ƑΉ����Ă���B

�u�T��i���T�j�̏C�s�ɂ���āA���ׂĂ̎������̂āA���~���Ȃ����A

�~��𗣂�A�G�O��ϔY�����ł��遃��Â̋��n���Ɏ���ƁA�[�����炬�̐S�����܂��v�B

���ꂪ�i�u���ώ���v�j�v���ƌ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���ꂪ�����̊J�c�S�[�^�}�E�u�b�_�������������̌��_���ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�܂��u�b�_�̎���A�I���l���I���̑n��ƍl�����Ă���w���όo�i��柸�όo�j�x�ɂ�

�u���s����A�����Ŗ@�A���Ŗś߁A��ňy�v�̖��������Ă���B

���̖��������O�@�����Ɠ��l�ɁA

�����̃G�b�Z���X��\�����Ă���ƌ����邾�낤�B

�O�@��́u���ώ���v�Ɓw���όo�x�̖�����l��u��ňy�v�͂Ƃ��ɁA

�T��C�s�ɂ���ē�����u�Â��Ȉ��炬�̐S�v��\���Ă���B

�܂��I���P���I�����������ƍl�����Ă���q���Y�[���̐��T�u���@�K���@�b�h�E�M�[�^�[�v�ɂ́A

�Ñ�C���h�̃��[�K(�)�̏C�s��

�u�₦�����ȁi�S�j�̎��C���s���A�ӂ䂷����C�҂͟��ς��ɒv�Ƃ����A

�킽���̒��ɂ����Âɓ��B�����B�v�Əq�ׂ��Ă���B

�u�b�_�̌��n����������A�����̐����I�C�s�@�͎O�\�����i����Ƃ���T��C�s�i���T�j�ł������B

�i�u�����̐����I�C�s�@�ł���O�\�����i�v���Q���j�B

���̂��Ƃ��l����Ɓu�����͎�Â̓��i�j�����b�e�B�E�}�[���K�j���v�Ƃ������_�͐������ƍl������B

�i�u���@�K���@�b�h�E�M�[�^�v�������A�u��Â̓��v���Q���j�B

�����̗Ⴉ���������悤�ɁA

�����̓C���h�`���̃��[�K(�)�̏C�s�ƂƂ��ɁA�u��Â̓��i�j�����b�e�B�E�}�[���K�j�v�Ƃ�����B

�Ƃ��낪�U�`�V���I�ɐ��܂ꂽ�����敧���i�����j�ł́A

�~�]�m��́u���i�̓��i�v�������b�e�B�E�}�[���K�j�v���������悤�ɂȂ�B

�����������~�]�m��́u���i�̓��i�v�������b�e�B�E�}�[���K�j�v��

�u��Â̓��i�j�����b�e�B�E�}�[���K�j�v���ω��E�ϗe�������̂ł��邱�Ƃ�������B

�ȏ�̍l�@���A�u�b�_�̎���A�I���U�`�V���I�����ꂽ�����́A

�u�b�_���������������u��Â̓��i�j�����b�e�B�E�}�[���K�j�v����A

�u���i�̓��i�v�������b�e�B�E�}�[���K�j�v�ւ��ω��E�ϗe���������ł���ƌ��_�ł��邾�낤�B

�����i���Ɍ�������j�̓S�[�^�}�E�u�b�_���n�n�����{���̕����ɂ͖������������ł���

���Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B

�i�u���i�̓��v�ƁA�u��Â̓��v�ƃ^���g���Y�����Q���j�B

����ɓ`���u����͉́v�̓��e�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B

����͂ɂقւƁ@����ʂ��

�킩�悽�ꂻ�@�˂Ȃ��

����̂�����܁@���ӂ�����

��������߂݂��@��Ђ�����

�u����͉́v�́A��K���̎�{�Ƃ��čL����e����A�ߑ�ɂ�����܂ŗp����ꂽ�B

12���I�̑m���ŐV�`�^���@�̊J�c�ł���o�f�i������A�P�O�X�T�`�P�P�S�S�j��

�w��������߁i�݂���Ђ��Ⴍ�j�x�̒��Łu����͉́v�@�̒��߂��L���A

�u����͉́v�́w��柸�όo�x�̒��̖����u���s����A�����Ŗ@�A���Ŗś߁A��ňy�v

�i���s�͖���ł����Ă���͐��ł̖@�ł���B���̐��ƖłƂ����Ƃ���ɁA�^�̂₷�炬������j

�̈Ӗ�ł���Ɛ��������B

����͉͎̂l�\���̂��ȕ������g���č���Ă���̂ŁA�������K�������K���̂Ƃ��āA

�ߑ�Ɏ���܂Œ����g���Ă����B���ܒ��l�傩��Ȃ鍡�l�`���̉̂ł���B

�Â�����O�@��t��C�̍�Ɠ`�����Ă������A���̓����ɍ��l�`���̉̂͑��݂��Ȃ������Ȃǂ�

���R�ɂ�肻�̉\���͂���߂ĒႭ�A����������̎���ɍ��ꂽ�悤�ł���B

��҂͏������邪�A�m�肵�����͂Ȃ��A�����_�ł͕s���ł���B

����͉̂́A�Ō�̍s�̓ǂݕ��� ��ʂ肠��B

���̓ǂݕ��� �u���݂��v �� �u���v �ɑ��_�����ǂݕ��i���j�ł���B�@

���̐��� �u���݂��v �ƁA �u���v �ɂ͑��_�����Ȃ��Ƃ������ł���B

�u�������v �Ȃ�A�����ł� �u���������v �Ƃ����Ӗ��ɂȂ�B

�܂�A��������̋��n�ɗ��ĂA

���܂ł� �u"�L�ׂ̉��R"�� "����Ȃ閳�� (�ϔY�j �̐��E"�� �A

�������Ă������Ƃ��Ȃ��v �Ƃ������Ӗ��ɂȂ�B

�������A���̐��u�������v �̏ꍇ�ɂ́A

�����J�������ƂȂ��Ắu�i�����Ă��Ȃ��̎��̂悤�Ȑ�������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��v

�ƁA��������悤�Ȑ����������Ă��Ȃ��Ɛ錾���Ă��邱�ƂɂȂ�B�@

���̏ꍇ�A����܂ł̐F�X�ȋꂵ�݂����z���A���Ɏ��������S�Ɗ�т̂悤�Ȃ��̂���������B

�A�J�f�~�Y���̐��E�ł́A�قƂ�ǂ����� �u�������v �����Ƃ��Ă���悤�ł���B

�w��柸�όo�j�x�́u���s�����v�Ƃ̑Ή����l����ƁA����͉̂̌�����͎��̕\�̂悤�ɂȂ�B

| ����͉� | �u���s�����v�Ƃ̑Ή� | �Ӗ� |

| ����͂ɂقւƁ@����ʂ�� | �@�F�͓����ǁ@�U��ʂ���@�i���s����j | ���������Ƃ��@��т�y���݂������U���Ă��܂��@ |

| �킩�悽�ꂻ�@�˂Ȃ�� | �䂪���N���@��Ȃ�ށ@ (�����Ŗ@) | �l�̐��̈ڂ�ς���N���Ƃǂ߂��悤�� |

| ����̂�����܁@���ӂ����� | �L�ׂ̉��R�@�����z���ā@(���Ŗś�) | �����A�C�s�̌��ʁA�����������Ė���Ɩ����̎R�X���邱�Ƃ��ł����B�@ |

| ��������߂݂��@��Ђ����� | �������@���Ђ������@ (��ňy) | ��͂��Ȗ�����������y�ɐ������Ƃ����łɖ����Ȃ����B�@ |

�u���s�����v�̑�S��u��ňy�v�͐[���T��ɓ����āA

�G�O�������Ȃ������w�]���S�̑���y�́u���ώ���v�̏�Ԃ�\���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�����l����ƁA�u���s�����v�͌��n�������瑱���u��Â̓��v��\���Ă��邱�Ƃ�������B

�i�u���i�̓��v�ƁA�u��Â̓��v�ƃ^���g���Y�����Q���j�B

���̖�����̂����u����͉́v �͌Â�����N�����m����{�l�ɂƂ��Ċ�{�I���{�ƂȂ��Ă���B

���̂��Ƃ͕����́u��Â̓��v�͓��{�����ɂ��݂��ݐ[���e����^���Ă������Ƃ������Ă���B

�Ⴆ�A�����̐S���������W��Ɂu�a�h����v�Ƃ����L���Ȍ��t������B

���ɐ�Ƃł͂��̕W���痘�x�i�P�T�Q�Q�`�P�T�X�P�j�̒�߂�

�u�a�v�A�u�h�v�A�u���v�A�u��v��\���u�l�K�v�Ƃ��ďd�v�����Ă���B

�u�a�h����v�Ƃ����L���Ȍ��t�́u���v���u�Áv�Ɠǂݑւ��āA�u�a�h�Î�v�Ə������Ƃ�����B

�������A�u�a�h�Î�v�͊ԈႢ�Łu�a�h����v���������B

�[���T��ɓ��������A�u�Î�v�̋��n����u����v�̋��n�����܂��B

�]���āA�u�a�h�Î�v�Ɓu�a�h����v�Ƃ͖{���I�ɂ͓����ƌ����邾�낤�B

���̂悤�ɁA���x��葱�������̐��_�́A

�S�[�^�}�u�b�_�ȗ��Q�T�O�O�N�����������́u��Â̓��v�ɂȂ����Ă���̂ł���B

�S�[�^�}�E�u�b�_�̌��̓��e�ɂ��Ă͎�X�̉��߂�����A����ł��Ȃ��B

�S�[�^�}�E�u�b�_�͊J��̌�o�[���[�i�V�[�̃C�V�p�^�i�E�~�K�_�[���i��l�Z���E���쉑�j�ɍs���A

�����Ĉꏏ�ɏC�s�����T�l�̏C�s�҂ɍŏ��̐��@���s�����i���]�@�ցj�B

���̎��̐��@���o�T�Ƃ��č��ɓ`�����Ă���B

���]�@�ւ̐��@�ɂ͑�債������̐��X�������������f����Ă���ƍl������B

���]�@�ւ̎��u�b�_������������������邱�Ƃɂ��悤�B

���]�@�ւ̓��e��

�P�D����

�Q�D�������i�W�����j

�R�D�l����

�S�D���]����

�̋����ł���B

���̋����ɂ���ĂT�l�̏C�s�҂͉�E���A�������ɂȂ����Ɠ`�����Ă���B

�������Ƃ͌��n�����⏬�敧���ł͍ō��ʂ̐��҂Ƃ����B

�Â��o�T�ł̓u�b�_���������̂P�l�Ƃ����̂ł���B

����ł͏��]�@�ւ̓��e�i�P�`�S�j�̓��e��_�����悤�B

�u�b�_�͗~�]�̂����ނ��܂܂ɉ��y�ɒ^�鐶���Ƌ�s��`���Ƃ��ɔے肵

���̗��ӂɕ�Ȃ����������ɓ������H�I���@���Ƃ����B

�Q�̔������i�W�����j�͂��̋�̓I���H���e�Ƃ��Đ����ꂽ�̂ł���B

�R�̎l�����͐l����Ɋւ���S�̐��Ȃ�^���ł���B

�����āA�u�b�_�͏��]�@�ւ̌�ɂS�̌��]�����������Ɠ`�����Ă���B

�P�̒����͕�����₷���B

�����͋�s�ɂ���ĉ�E�͒B���ł���Ƃ�����ʓI�������������B

��s����������Ό������قǂ悢�ƐM�����Ă����B

��������s�����s�����u�b�_�͋�s�͕K�v�ȏ�ɐS�g���Ղނ����ŁA

���ɂ͎���Ȃ����Ƃ�g�������đ̌����Ă���B

�܂���s�̔��Ɉʒu������y��`�����Ɏ��铹�ł͂Ȃ��Ɣے肵�Ă���B

���y��`�͏o�Ƃ���O�ɉ��{�Ōo�����Ă���B

�����Ƃ͌���̍l�����Ō����A

��y�̒��Ԃ��s�������I�ȓ��i���ɂ��Ȃ������@�A���@�j���ƍl����Ε�����₷�����낤�B

�悭�����Ƃ͗��ɒ[�𗣂ꂽ���f���Ƃ������߂��Ȃ���Ă���B

�������A�u�b�_�̋������q�ϓI�Ɍ��鎞�A�����I�ȓ��i�����ɂ��Ȃ������@�j��

�ƍl�������������Ă���Ǝv����B

�ܘ_����̍l���Ɋ�Â������ł͂Ȃ��B

�Q�T�O�O�N�O�u�b�_��������������A

�u�b�_���猩�������I�Ȃ��̂̌����ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B

�Q�O�O�O�N�O�͍����I�ȍl���i����ł͉Ȋw�I�l�����ƌ����Ă��ǂ��l�����j��

�T�O���Ȃ��������ߒ����ƌ����\���������ɉ߂��Ȃ��Ǝv����B

�������ior�������j�͕����̊�b�ƂȂ�l�����ŁA

�������̎��H�ɂ���ċ�̎~�łɎ��邱�Ƃ��ł���Ƃ����B

�A�l�����̂�����œ����̋�̓I���e�ƂȂ��Ă���B

�������͎��̕\�X�D�P�Ɏ����W���ڂ���Ȃ�B

| No | ������ | �Ӗ� |

| �P | ����(���傤����) | �����������@ |

| �Q | ���v(���傤��) | �������v���@ |

| �R | ����(���傤��) | ���������t�@ |

| �S | ����(���傤���傤) | �������s�ׁ@ |

| �T | ����(���傤�݂傤) | �������E�Ɓ@�@ |

| �U | �����i(���傤���傤����) | �������w�́@ |

| �V | ���O(���傤�˂�) | ���������ӗ́@ |

| �W | ����(���傤���傤) | ���������_����@ |

�S�̐��Ȃ�^���Ƃ����Ӗ��B������\�ɂ܂Ƃ߂�����������₷���B

| �S�̐��Ȃ�^�� | �� �� | �� �e |

| �ꐹ���@ | �����ɂ��ƂÂ������͋�ł���Ƃ����^�� | �l���̋�͎l�ꔪ�ꂩ��Ȃ�B�@ |

| ��W�� | ��̐��N�Ɋւ���^�� | ��̐��N�͊�ƕn�������A������Ƃ���ɂ����Ď������銉���������ƂȂ��Ă���Ƃ����^���B |

| ��Œ��@ | ��̎~�łɊւ���^�� | ��͕s�ς̏�Ԃł͂Ȃ��B��̌����ł��銉����]���Ƃ���Ȃ��ł�����ƁA���͂⎷����Ƃ���̂Ȃ����n�i��E�j�Ɏ���B�@ |

| ��œ��� | ��̎~�łɎ�����@�Ɋւ���^���B ����������Ȃ�B | �������̎��H�ɂ���ċ�̎~�łɎ��邱�Ƃ��ł���B�@ |

���F

�ꐹ���Ō����l��Ƃ͐��E�V�E�a�E���̋ꂵ�݂ł���B

���̑��Ɏ��̂S�̋�(�l��)��t�������Ĕ���ƂȂ�B

�l��F

�@ �������(��������)�F�@ �@�i���ݑ��ސl�ɉ�ꂵ�݁j

�A ���ʗ���(�����ׂ肭)�F�@ �i������҂ƕʂ��ꂵ�݁j

�B �@���s����(���ӂƂ���)�F�@ �i���߂Ă������Ȃ��ꂵ�݁j

�C ���]����(�����傤��)�F�@ �@�i�S�g�����C�����邽�߂̋ꂵ�݁j

�̂S�̋ꂵ�݂������B���l�ꔪ�ꂷ�遄�Ƃ������t�̌ꌹ�͂����ɂ���B

���E�V�E�a�E��������]����܂ł����킹��Ɣ���ɂȂ�B

���ꂪ�ꐹ���̓��e�ł���B

���̎l�ꔪ��͐l������q�ϓI�ɕ��͂��A�܂Ƃ߂����̂ł���B

����ł��[���ʗp����^���ł���B

�悭�P�O�W�̔ϔY������A��A���ɂ����̏����P�O�W��炷�̂͂��̂��߂ł���ƌ����B

�l�ꔪ����|���Z�ŕ\���Ɓ@

�S���X�{�W���X���P�O�W�ƂȂ�B���ꂩ�痈�Ă���ƌ�����������B

�l�����Ɣ������͕����̊�b�ƂȂ�l�����ƂȂ��Ă���B

�l�����̂�����A�W�̂Q���͎���������̂܂܂Ɍ�������ςł���B

�ŁE���̂Q���͉�E�ςł���B

�������͋�œ������̂��̂ł���B

�������͋ꂩ��̉���Ɖ�E���������邽�߂̎��H�@�ł���B

�l�����͕�����₷���B�l���͋ꂵ�݂ɖ����Ă���B

����ɂ͊����Ƃ�������������B������ł�����Ƃ��͂≽���̂ɂ��������Ȃ����n�Ɏ���B

���̎��H�@�Ƃ��Ĕ�����������B

�l�����͔��ɍ����I�E�_���I�ȋ����ł���B

����͕a�l�ɑ����҂̎p���ɗႦ��Ƃ���ɕ�����₷���B

�ꐹ���F

��҂��a�l�Ɍ����A�u���Ȃ��͋�Ƃ����a�ɜ���Ă��܂��B

���̋�Ƃ��������̏�Ԃ����ĉ������B�v

��W���F

��ҁu���̋�ɂ͌���������܂��B����͊����ł��B�v

��Œ��F

��ҁu�����ł��銉������苎����Ȃ��͋ꂩ��������܂��B�v

��œ����F

��ҁu�������͋���������Ö@�ł��B�����������H������Ȃ��͋ꂩ��������܂����B�v

�������̂����A�S.���Ɓi�������s�ׁj�A�T.�����i�������E�Ɓj���������ׂĐ��_���S���̖��ł���B

���₷�ׂĂɐ��Ƃ������t�����邱�Ƃ��l��������ׂĂ����S���̖��ł���ƌ����ėǂ��B

���̂�b����Ƃ�����ׂ��ĖL���Ȑ��������邱�Ƃ���E�ւ̓��ł���ƍl�����Ă��Ȃ��B

���̂悤�ɁA�����̒��S����͋ꂩ��̉���i���_�I�������E�j�ɂ���I

�������͕����̊j�S�ł���B�������₷���}������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

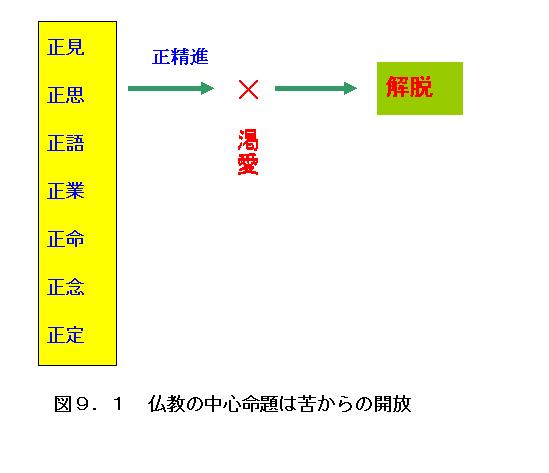

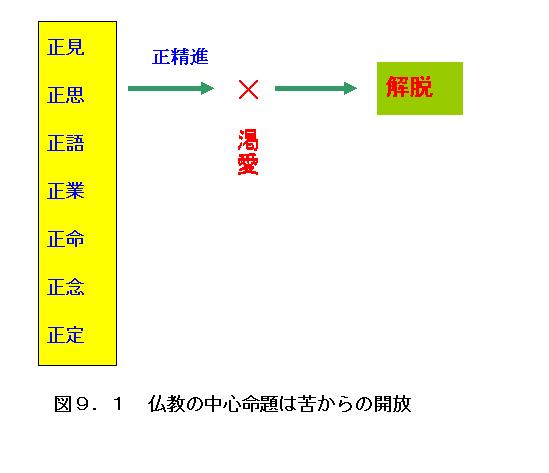

��̐}�X�D�P�ɂ����Đ����i���o�����`�Ő}���`����Ă���B

�}�̍���������������\���Ă���B�����A���v�A����A���ƁA�����A���O�A�����w�͂��Ď��H���邱��

�i�����i�j�ɂ���Ċ�����Ős���ꂩ��̊J���i��E�j���������邱�Ƃ�\���Ă���B�@

�������̖ڎw�����̂����_�I�ꂵ�݂���̉���ł��邱�Ƃ�

�������̊e���A�����E���v�E�E�S�Ă��l�Ԃ̐��_�����E���]�������̂��̂ł��邱�Ƃ���킩��B

�����������グ�ĕ����I�n���E�ꂵ�݂��������邱�Ƃł͂Ȃ��B

���f�ȏo�Ɛ����ɂ�����C�s����{�ł��邽�߁A�����~�m�����̐�����������Ȃ��B

�����I�L�������炭��K����萸�_�I���炬��ڎw�������̂ł���B

�����ɕ����̓���������ƂƂ��ɁA���E�ɂ��Ȃ��Ă���B

�������̑��Ɂu�����v�ƌ������ڂ����Ă���̂����ڂ����B

��������ڂ���邱�Ƃ͔������̍��ڂɂ͐������M�A

�_���ւ̐M�Ƃ����@���I�ȍ��ڂ�����Ȃ����Ƃł���B

�����E���v�̂悤�ȍ����I�m�����d����H���ڂ��ŏ��ɗ��Ă��邱�Ƃ������̓����ƌ�����B

�u�b�_���r�m�i�X�b�^�j�p�[�^�A�o�W�j�W�P����

�o�������E�o�[���h���@�[�W���ɑ��o�҂̂��Ƃ��u����������l�v�ƌ����Ă���B

�u�b�_�̍l�����ǂ��ɂ��������������Ă���B

�ȏ���܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ邾�낤�B

�l�����̐^���𗝉����A�������̎��H��ʂ��A�S�𐴂炩�ɂ���B

��������Ɗ����Ɋ�Â�����I�E���o�I���������~�ށB

���̂��Ƃɂ���Ė����E��̐������痣�E�i��E�j�ł���B

���Ȃ����̎��H��ʂ��b���Ȃ����B

���̂��Ƃɂ���Ė����E��̐������痣�E�i��E�j�ł���B

���ꂪ�u�b�_�̐������������̃G�b�Z���X�ł͂Ȃ����낤���H

���̂悤�Ȋϓ_���璼���I�Ȑ}�Ŕ������̃G�b�Z���X�������Ǝ��̐}�X�D�Q�ɂȂ邾�낤�B

�}�X�D�Q�Ŏ����悤�ɂW�p�`�̊p���W�����̊e���ڂ�\���Ă���B

�������̎��H�i�C�s�j�ɂ���Č`������鎩�Ȃ��u�b�_�̐������z�I�Ȏ��Ȃł���ƍl������B

�u�b�_�͂��̈ꐶ�̏I���ɗՂ݁����A�ˁ��̋���������i�}�n�[�E�p���j�b�o�[�i�o�j�B

�i�u�u�b�_�̈⌾�ƍŌ�̋����v���Q���j�B

�����A�ˁ��̋����͂��̐}������Ƃ悭������B

�������̎��H�i�C�s�j�ɂ���Č`������鎩�ȂɋA�˂��M�����Ȃ����ƌ����Ă���̂��B

���]�@�ֈȗ��I���l�����͕ς��Ȃ��������Ƃ������Ă���B

�����w�������̔F�m�@�\�\�������`�[���̃��|�_�[�c���[�����m��

�u�q�g�Ƃ͎����Ɠ��̕��@�Ŏ������P�����Ƒn�I���������グ�邱�Ƃŕ�����z�����݂ł����v�ƌ����Ă�����B

�������̎��H�i�C�s�j�ɂ���ė��z�I���Ȏ���������u�b�_��

�u�l���E�������Ȃǂ̕��@�ŏC�s���邱�Ƃ��A

�M���ɒl����Ƒn�I���������グ�邱�Ƃŋꂵ�݂��������̊J������ڎw�����v

�ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B

�u�b�_�̐����������œ����I�Ȃ��Ƃ͉��������������͂�����ƋK�肵�Ă��Ȃ����Ƃł���B

�e�������������������l���A�Nj����鎩�R�x�����邱�Ƃł��낤�B

���̏@���̂悤�ɁA���ꂵ���@���I�h�O�}�⋳���ɂ���Ĕ���悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��B

���̂悤�Ȏ��R�Ɗ��e���������̓����̈�ƌ�����̂����m��Ȃ��B

�@���ڂ����̂̓u�b�_�̏��]�@�ւɂ�������@�͂��ꂾ���ł͂Ȃ��������Ƃł���B

���ʏ��]�@�ւ̐��@�ł́u�P�D�����@�Q�D�������i�W�����j�R�D�l�����v�܂łƂ���Ă���B

�������A�T�l�̏C�s�҂ɑ���u�b�_�̐��@�͂���Ɏ~�܂炸���]����̋���������Ă���B

����́u���䑊�o�v�Ƃ��āu�����v��u�������o�T�v�ɂ���B���̂��Ƃ͏d�v�ȈӖ��������Ă���B

�u�b�_�͂T�l�̏C�s�҂ɑ��Ă͂܂��u�P�D�����@�Q�D�������i�W�����j�R�D�l�����v������A

�Q�N�������ɂ��Ȃ����C�s�̐����������B

���̐����ɂ���ĐS�𐴂炩�ɂ��A�����Ɋ�Â�����I�E���o�I���������~�߂������Ǝv����B

�����A�u�b�_�͂T�l�̏C�s�҂̐S�����̐�����ʂ��đf���ɂ����炩�ɂȂ邱�Ƃ�

�҂��Ă����Ǝv����̂ł���B

���̂��Ƃ��m�F�ł������A�u�b�_�͂T�l�̏C�s�҂Ɏ�����āA��q�ƂȂ邱�Ƃ������Ă���B

���̏�ʂ��o�T�ł͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�u���t��A�킽�����͐����̂��Ƃŏo�Ƃ��Ƃ��������܂��B�킽�����͎�������������܂��B�v

�u���Ȃ����B�C�s�҂�B�^���͂悭�����ꂽ�B����������I�ł����邽�߂ɁA���炩�ȍs�������Ȃ����B�v

�Ɛ����͌���ꂽ�B

���ꂪ���ҁi�T�l�̏C�s�ҁj�����̎���ł������B

�u���t��A�킽�����͐����̂��Ƃŏo�Ƃ��Ƃ��������܂��B�킽�����͎�������������܂��B�v

�u���Ȃ����B�C�s�҂�B�^���͂悭�����ꂽ�B����������I�ł����邽�߂��A

���炩�ȍs�������Ȃ����B�v�Ɛ����͌���ꂽ�B

���ꂪ���ҁi�T�l�̏C�s�ҁj�����̎���ł������B

���̌�u�b�_�͋@���n���̂����Č��]�i������j����̋�����������B

�u�����A�������A�l�����v�͌��]�����������߂̊�b�I�������@�ƍl������B

���]�i������j�Ƃ��F�i�F������������́A�g�́j�A���i�����p�j�A�z�i�\�ۍ�p�j�A

�s�i�`����p�j�A���i���ʍ�p�j�̌܂ł���B

�u�����v�ł͌��]�i������j����̋����ɂ���ĂT�l�̏C�s�҂͉�E���A

�������i���Ƃ���J�����ŏ�ʂ̏C�s�ҁj�ɂȂ����Əq�ׂĂ���B

�����Œ��ڂ����̂̓u�b�_�́u���炩�ȍs�������Ȃ����B�v�Ƃ������t�ł���B

�u�b�_�̐������������炩�����d������B���Ȃ���̂̒Nj��ł���B

����͒P�Ȃ�N�w��v�z�ƈقȂ鑤�ʂł���B

�u���炩�����d������v���Ƃ��㐢�������@�������錴���̂P�ɂȂ����ƍl������B

�u�����A�������A�l�����v�͔��ɖ����ŋ��łȘ_���Ɏx�����Ă���B

���ꂾ�����������u�b�_�̐����������@���ł���Ƃ�����ۂ͎Ȃ��B

�l���͋�ł���ƕ��͂��A���̐l���ꂩ��̊J����ڎw���u�����A�������A�l�����v�̋�����

���ՂŖ����Ȏ��H�N�w�̐��i�������Ă���B

���̍l���ɓ��B���邽�߂ɂU�N�Ԃ̋ꂵ���C�s���K�v�ł������Ƃ͍l�����Ȃ��B

���̂悤�ɍl������u�b�_�̌��̊j�S�͌��]����̋����ɂ����ƍl������̂ł���B

�����T�̉��@��^�T�t�́u�`�S�@�v�v�ɂ����āu���]����v���������Ă���B

�i�u���S�����ɂق��Ȃ�ʁv���Q���j�B

�T�@����������△�S�̋��n���̌����͂����ɂ���ƌ����邾�낤�B

�ߋ��������������Ƃ����u��������A���P��s�A���������v�Ƃ�������B

�u���X�̈����Ȃ����Ɣ���A���̑P���s����B���ꂼ�����̋����Ȃ��v�Ɩ��B

���̋�͒ʏ펵�����r��ƌ�����L���Ș�ł���B

���̊����̌�����DP�i�_���}�p�_�A�@��o�j�P�W�R��

�u���ׂĈ��������Ƃ��Ȃ����A�P�����Ƃ��s���A���Ȃ̐S����߂邱�ƁA�|���ꂪ���̕��̋����ł����B�v

�Ƃ����B

����Ɏ����u�����̂��Ƃv��Q�W�́u���v�ɂ���B

����́u�݂����爫���Ȃ��Ȃ�A�˂Ɏ�����������B

�݂����爫���Ȃ��Ȃ��Ȃ�Ύ�������܂��B�v�Ƃ�����ł���B

������Q�l�ɂ���Ǝ������r��̈Ӗ��́u���ׂĈ������Ƃ����Ă͂����Ȃ��B

���̑P�����Ƃ��s�����Ƃɂ���Ď��Ȃ̐S����߂Ȃ����B�v

���ꂪ���̕��̋����ł���A�ƂȂ邾�낤�B

���̎������r��̐��_�͑P�����Ƃ��s�����Ƃ͎��Ȃ̐S����߂邽�߂ł���Ƃ���

���ȐS���ɏd�_���u����Ă���B

�u�b�_�̐��������͒P�ɋꂵ�݂̏��ł����ł͂Ȃ����炩���Ɛ��Ȃ���̂�Nj����Ă��邱�Ƃ�������B

����͔������̂߂������̂ł���B

�������r��̌����Ă��邱�Ƃ͎��s�͓�������m��Ȃ����P���ŕ�����₷���B

���̂悤�ȒP�����������u�b�_�̌��n�����̓����ƌ�����B

�������r��̌����Ă��邱�Ƃ͎��s�͓�������m��Ȃ����P���ŕ�����₷���B

���̂悤�ȒP�����������u�b�_�̌��n�����̓����ƌ�����B

�u���䑊�o�v�Ńu�b�_�͂T���̏C�s�҂Ɍ��]�i������j����ɂ��Ď��̂悤�ɐ����A

�u�C�s�m���A����E������������́i�F�j�͉�i�A�[�g�}���j�Ȃ炴����̂ł���B

�������̂���E������������́i�F�j����i�A�[�g�}���j�ł���Ȃ��

���̂���E������������́i�F�j�͕a�ɂ����邱�Ƃ͂Ȃ��ł��낤�B

����E������������́i�F�A�g�́j�ɂ��āu�킪����E������������́i�F�j�͂��̂悤�ł���v�Ƃ�

�u�킪����E������������́i�F�j�͂������邱�Ƃ��Ȃ��悤�Ɂv�ƂȂ����悤�B

������ɏC�s�҂�����A����E������������́i�F�A�g�́j�͉�i�A�[�g�}���j�Ȃ炴����̂ł��邩��A

����E������������́i�F�j�͕a�ɂ�����A�܂��A����E������������́i�F�j�ɂ���

�u�킪����E������������́i�F�j�͂��̂悤�ł���v�Ƃ�

�u�킪����E������������́i�F�j�͂������邱�Ƃ��Ȃ��悤�Ɂv�ƂȂ����Ȃ��̂ł���B�v

���̂悤�Ɍ��������

�����p�i���j�A�\�ۍ�p�i�z�j�A�`����p�i�s�j�A���ʍ�p�i���j�ɂ��Ă�

�����_���ʼn�i�A�[�g�}���j�łȂ����Ƃ��������B

�����͎����̎v���ʂ�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

���ׂĖ���ł���A��ł��邱�Ƃ�������Ă���B

�����čŌ�̌��т̕����ŁA

�u�C�s�m���A���̂悤�Ɋώ@���A�������w�Ԑ��Ȃ��q�́A

����E������������̂��}������A�����p�i���j���}������A

�\�ۍ�p�i�z�j���}������A�`����p�i�s�j���}������A���ʍ�p�i���j���}�������B

�}�����ꂽ�Ƃ��A�Â�𗣂��B

�Â�𗣂�邩��A��E����B��E�����Ƃ��w�킽�����͉�E�����x�ƒm��҂ɂȂ�B

���Ȃ킿�A�w�։�̐��܂�͂͐s�����B���炩�ȍs���͎��߂�ꂽ�B�Ȃ��ׂ����Ƃ͂Ȃ��������B

���͂₱�̂悤�Ȗ����̐������邱�Ƃ��Ȃ��v�Ƃ��Ƃ�̂ł���x�ƌ����Ă���B

�u�b�_�����̌��]����̋���������ƁA�T�l�̏C�s�҂͎����Ȃ��A�ϔY�̉��ꂩ��S����E�����B

���̂Ƃ��A���ԂɂU�l�̈������i���Ƃ���J�����ŏ�ʂ̏C�s�ҁj�����邱�ƂɂȂ����Əq�ׂĂ���B

�U�l�̈������Ƃ̓u�b�_�ƂT�l�̏C�s�҂��w���Ă���B

���n�����ł̓u�b�_�ƂT�l�̏C�s�҂��ɂ�������ʂ��Ă��Ȃ����Ƃ����ڂ����B

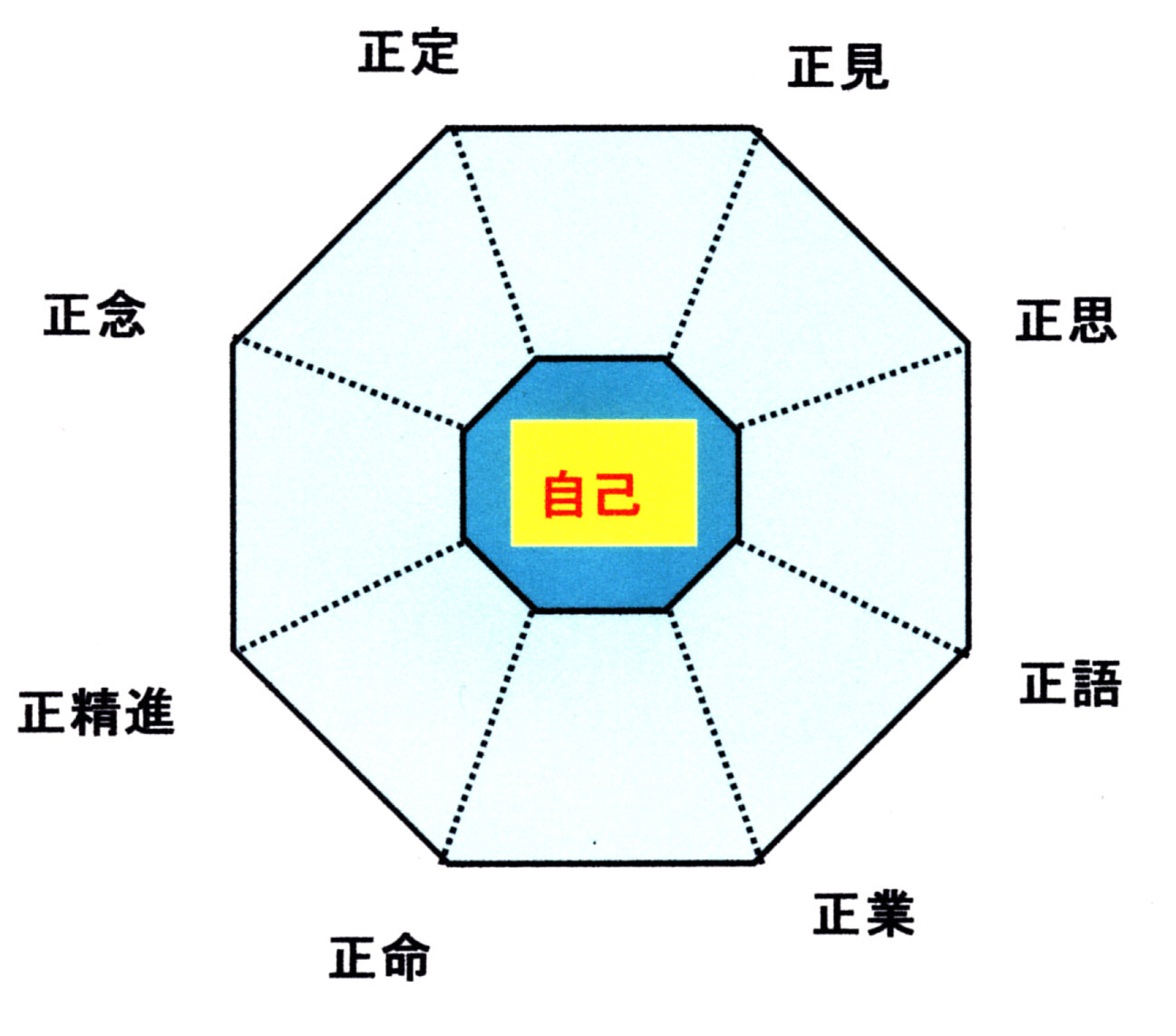

���]�i�܉A�Ƃ������j�Ƃ͕����I�Ȃ������i�F�j�A�����p�i���j�A�\�ۍ�p�i�z�j�A

�`����p�i�s�j�A���ʍ�p�i���j�ł���B

���]�Ƃ͐l�ԑ��݂̂T�̍����I�v�f�ł���B

�]�Ƃ͐ϏW�A�������W�܂��Ăł������̂̈Ӗ��ł���B

���]�͕����̒��S�T�O�̈�ł���B

�����ł��������I�Ȃ������i�F�j�Ƃ͖��@�I�����ł͂Ȃ��g�́i���́j�̂��Ƃƍl���ėǂ��B

�@�u�b�_�͐l�ԑ��݂��i�F�j�A�i���j�A�i�z�j�A�i�s�j�A�i���j�̂T�v�f�i���]�j�ɕ��͂���B

�����̂T�v�f�͂������ω����Ă���A�����̎v���ʂ�ɂ͂Ȃ�Ȃ��i�R���g���[���̊O�ɂ���j�B

��i�A�[�g�}���j�ƌ������I���S�͂����ɂ͑��݂��Ȃ��B

��i�A�[�g�}���j�I���̂�썰�̂悤�Ȃ��͖̂����ɂ�������炸�A

�l�͂��������Ƃ��Ď�������B

���̂��ߋꂪ������B���������̂܂܂ɐ������q�b�ɂ���Č��A

��i�A�[�g�}���j�Ƃ����l���Ɏ������Ȃ���Ή�E�ł���Ƃ��������ł���B

�@�r���T�r���͌��]���͑T��̌�����o�����̂��Ƃ��Ď��̂悤�ɐ������Ă���B

�T�肪�[�܂�ƂƂ��ɖł��čs���ӎ��͕\�w����[�w�Ɍ������Ď��̂悤�ɕ��͂ł���B

�܂���Ԃ̕\�w�ɂ͊�A���A�@�A��A�g�i�畆�j�A�Ӂi�]�j�̂U���i���o�A�ӎ��튯�j������B

�����͐F�i�����j�łł��Ă���B

���̎����ɂ͂��̂U�����O�E����h�������B

���̒i�K����ł���B

�����̒i�K�ł͑z�i�\�ۍ�p�j��������B

�z�͈ӎ��̌����I�Ȃ��̂��w���ƍl������B

�ӎ��̌����I�Ȃ��̂ł���z���������铭���ł���s�ɂ���Ď��i���ʈӎ��A�F���j�ɂȂ�B

�����A��A�z���环�i���ʈӎ��A�F���j�ɂȂ�̂�

���炩�̌`����p�����������炾�ƍl�����̂ł���B

���̂��߂��ߍs�Ƃ����T�O�����A���̌`������������炵���B

���̂悤�ɍl����ƌ��]���͕�����₷���B

���]���͎��ȑ��݂ɑ���F���_�Ƃ��čl����ꂽ���̂ł��邱�Ƃ�������B

�O�E����̎h���i���j�����́i�F�j�ł��銴�o�튯��ʂ���

�]�̒��ŔF����ӎ��ƂȂ�ߒ����܂̗v�f�ɕ��͂������̂Ō���̉�X�ɂ�������₷���B

�����Œ��ӂ��Ă����ׂ����Ƃ͌Ñ�C���h�ł�

�ӎ��̍����]�ɂ��邱�Ƃ͕������Ă��Ȃ��������Ƃł���B

�u�s�v�Ƃ����l���ňӎ������̒��O�ɂȂ�炩�̌`����p�������Ă���Ƒz���������̂Ǝv����B

���݂ł͍s�͌`����p�Ɩ�Ă���悤�ł���B

���݂̔]�Ȋw�ł͂U���Ŏ�e���ꂽ�h���͓d�C�I�C���p���X�Ƃ��Đ_�o��ʂ�A�]�ɍs���B

���̌�]���_�o��H�łU���ɑΉ������F���i���o�A���o�A�L�o�A���o�A�G�o�A�ӎ��j

���`�������ƍl�����Ă���B

��Ƃ��Ď��o���l���悤�B

���ڂŌ������A��Ő������d�C�M���͔]���̎��o�A����ɍs��

�ۂ��A�Ԃ��Ȃǂ̏����I�������B

���̏�X�ɍ����A����ɍs���B

�����A����ł͉ߋ��̋L���Əƍ�����A���ꂪ��ł��邩�ǂ����f���A

����ɂǂ��ɂ��邩�i�ʒu�W�Ɋւ�����j�Ƃ������̓������s����B

���o�A����ł̏����I�������i�K����ł���A

�����A����ōs������̓������s�i�`����p�j���ƍl������B

���̂悤�Ȕ]���ߒ������������̂͂��̂P�O�O�N�̔]�_�o�Ȋw�̐��ʂɂ��B

�ܘ_�Ő�[�Ȋw�̐����ȑ��葕�u���g���Ă̌������ʂł���B

���]�Ƃ͓��͐_�o�n�Ƃ����ŔF�������܂��܂ł�

�܂̗v�f�ɕ��͂��Č����Ă���ƍl����Ε�����₷���B

�Ñ�C���h�ɂ͔]�����ۂ𑪒肷�鐸�����͑��u�͂Ȃ��B

���x�ȉȊw���Ȃ����ゾ�B

���T�i��j�Ƃ������̌��i�����j�Ɋ�Â��Ă��̐����l����Ă����̂ł���B

���Ō����u�b�_�͎����Ȋw�҂ƌ�����B

���̂悤�ɍl����ƌ��]���͖ʔ����B

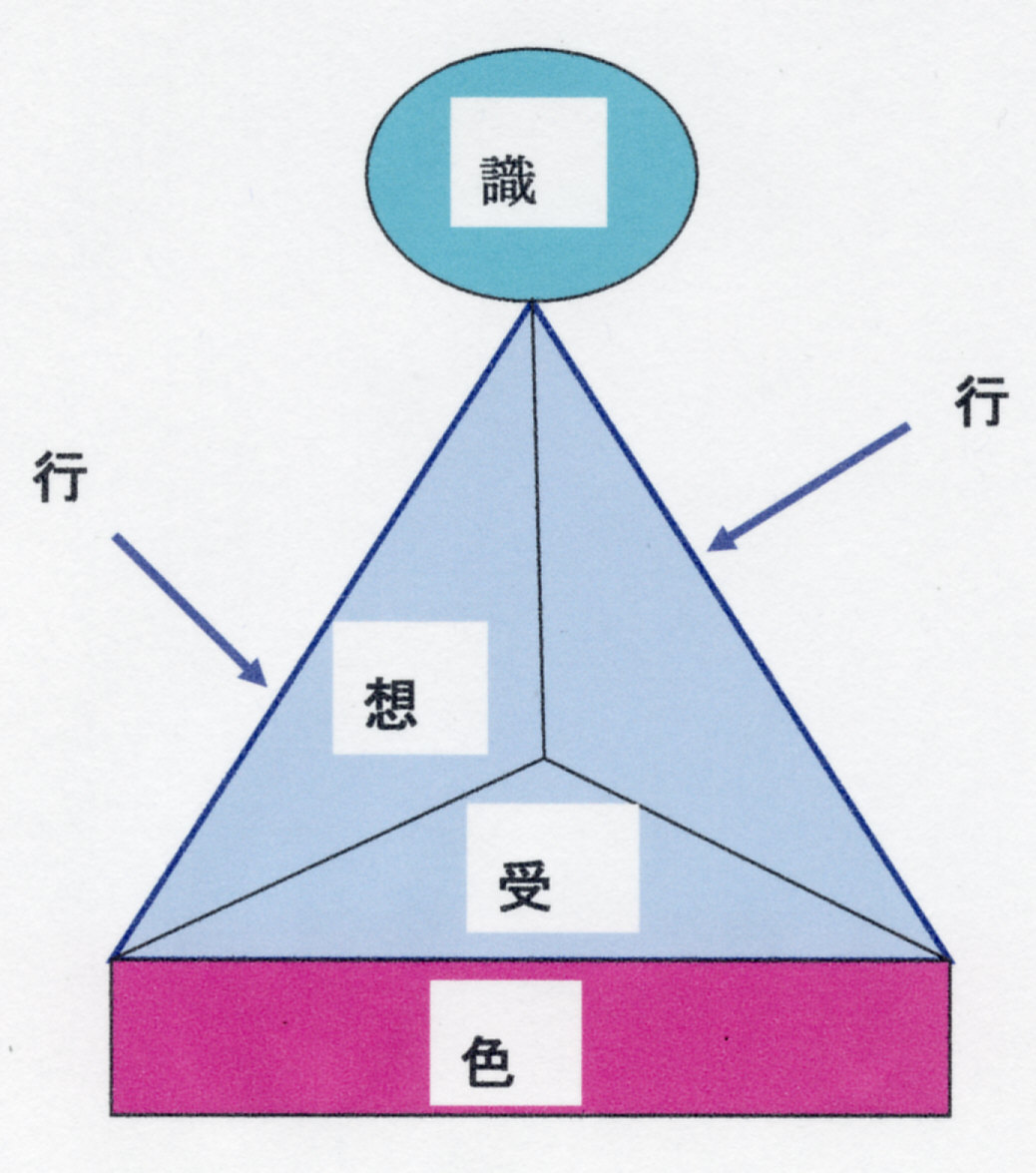

���]���͎��̂悤�Ȏl�ʑ̂��g���Đ}������ƕ�����₷���B

�����A�O�p�`�̃}�b�g�̏�ɐ��l�ʑ̂��悹��B�O�p�`�̃}�b�g��F�i�g�́j�Ƃ���B

��͐��l�ʑ̂̒�ʂƂ���B�z�͐��l�ʑ̂̑��̖ʂƂ���B

�`����p��\���s�𐳎l�ʑ̂̊e�ː��Ƃ���̂ł���B

���l�ʑ̂̒��_�Ɏ���u���B�F�͐g�̂ƊO�E�i�����I���݁j�ƍl���悤�B

�g�̂ƊO�E����̎h���Ə��͔]�̒��ŏ����I����ł�������B

��̎����ɑz�����܂�`����p�i�s�j�ɂ���č����̈ӎ������܂��ƍl����̂ł���B

���̂悤�ɍl����ƌ��]���͕�����₷���B

����̔]�_�o�Ȋw�̐��ƈ�v���鍇���I�ȍl���ł��邱�Ƃ��킩��B

�}�X�D�R���X�Ɋȗ����������̐}�X�D�S�ɂ���Ă����]���̒����I�ȗ������\�ł���B

�����̐}������ƃu�b�_�̌��������������Ƃ��悭������B

����͎����̂S�_�ł���B

�F�A��A�z�A�s�A���͏�ɕω����Ă���

�i����j�A����ɂ̃A�[�g�}���i��j�̂悤�Ȃ��̂͑��݂��Ȃ��B

�썰�̂悤�ȏ�Z�s�ς̒��S�I���݂͂Ȃ��B

�A�[�g�}�������肵�Ȃ��Ă��l�ԑ��݂͌��]���ŗ����ł���B

�u���]������͖��썰���ł����v�ƌ����Ă��ǂ����낤�B

�S�Ɛg�́i�F�j�͈�̂ł���B�S�g�s���ł���B����͕����̓`���I�l�����ł���B

����͐}�X�D�S�̂�������Ƃ悭������B�]�E�_�o�n���g�̂̂P���ł���B

���͔]�E�_�o�n��g�̂ƕs���ł���B

������ł͓`���I�ɐF�S�s��Ƃ������t�ŕ\�����Ă���B

����̐}�X�D�S�Ŕ]�_�o�n�ƐF�i�g�́j�Ƃ̊Ԃ̋��E����苎��Z��������ǂ��Ȃ邾�낤���H

�]�_�o�n���S�̐l�ԊςɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���H

����������̑T�m���@��^�́u�`�S�@�v�v�ɂ����āu���]�Ƃ͐S�ł����v�ƌ����Ă���B

�i�u���S�����ɂق��Ȃ�ʁv���Q���j�B

���]�̂����F��g�́A�i��j�A�i�z�j�A�i�s�j�A�i���j�̂S�v�f�͔]�����ۂ��ƍl����A

���]���g�S���]�_�o�n

�Ƃ��������ŕ\�킷���Ƃ��ł��邾�낤�B

���@��^�́u���]�Ƃ͐S�ł����v�ƌ����l������

�]��S�𒆐S�Ƃ���l�Ԋ��ɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B

����̍l���ł͐F�͐g�̂ł���B��A�z�A�s�A���͂��ׂĔ]�����ۂɌ��т��B

���]���Ől�Ԃ𑨂��鎞�A�����I���ہi�F�j�͂�������1/5������߂Ă��Ȃ��B

�u�b�_�̋����ɉ����ĐF�͂Q�O���A�ł���B��A�z�A�s�A���łW�O�����߂�B

�S�i�]�j���S�̋����ł���B

����͐}�X�D�S�̂��Ɏ�����Ă���

�B�F���z���s�����̂P�A�̗���͓��͐_�o�n�ɉ�������̗���ł���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

���̍l���ɗ��ƁA���]����Ƃ͓��͐_�o�n�͊O�E����̎h���ɖ������Ɂi�f���Ɂj

��������Ȋw�I�����������Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�����ɂ�

�u��Z�s�ς̗�I�Ȏ�́i�A�[�g�}���j�����݂��Ďx�z���Ă��鎖���͂Ȃ��v�B

���ꂪ�u����̉Ȋw�I�Ӗ��v�ƌ����Ă��悢���낤�B

�u�l�ԂƂ͉����H�v�Ƃ����₢�ɑ��C���h�`���̃E�p�j�V���b�h�N�w��

�u�l�Ԃ͕s���s�ł̗�I�Ȏ�́i�A�[�g�}���j�������ɑ��݂��Ďx�z���Ă���̑��݂ł����v

�Ɛ�������B

����ɑ��u�b�_�͂��̂悤�ȗ�I�Ȏ�́i�A�[�g�}���j��ے肵���B

�u�l�Ԃ͔]�ő����邱�Ƃ��ł����B�v

�ƍl���A�������Ƃ������邾�낤�B

����́A���̗B�]�_�ł���A�����̓����ƌ�����B

���̍l�����͐g�̉^����X�|�[�c�̌y���Ɍ��т��̂ł͂Ȃ����ƍl�����邩���m��Ȃ��B

�������A�g�̉^����X�|�[�c���E�]�̉^���̈�⏬�]�Ɏx�z����Ă���

�̂��l����ΓI���˂Ă���ƌ����悤�B

���]���͂��̂悤�ɍl����ƂQ�T�O�O�N��̌��݂łȂ��Ƃ��̐^���͗����ł��Ȃ��B

�P�F�̍l�����͊��ɏq�ׂ��悤�ɁA

�O�ꂵ���T��̌��ɂ����ău�b�_�ɂ���Č��o���ꂽ���̂ł���B

���̈Ӗ��ł̓u�b�_�̌��̌_�@�ƂȂ����T��C�s�i���T�j�͋ߑ�Ȋw�ɂ���������ɓ�����B

�u�b�_�̑T�聨���i�^���j�͋ߑ�Ȋw�ɂ�����

�����������������Ȋw�I�^���̔���

�ɑΉ�����v���Z�X�ƌ����邾�낤�B

�����ł͌×���������E�s�E�ƌ����Ă����B

�������_�A�s�������A�������ɂ�錟��

�ƍl����ߑ�Ȋw�̃A�v���[�`�Ɠ����ł���B

�u�b�_�͕��ʏ@���Ƃ��Ă̕����̊J�c���Ƃ����B

�������A��q�����ϓ_���猩��Ώ@���Ƃƌ������A

�u�l�ԂƂ͉����H�v����������

�Ȏ������i���ȋ����j�̎����Ȋw�҂��ƌ�����̂����m��Ȃ��B

�㐢�A�����̘Z�c�b�\�Ɏn�܂��@�T�ł́A�Ȏ������i���ȋ����j��ڎw���č��T����B

���̓_�A�u�b�_�̌��̌_�@�ƂȂ����T��C�s�ƍ��T�C�s�̓s�^���ƈ�v�����B

�u�b�_�̋����̐^�ӂ�m�邽�߂ɁA�u�b�_�ݐ������̏@���ƍl���������Ă����K�v������B

�o���������̓u�b�_�ݐ������̃C���h�̑�\�I�@���ł���B

�o���������ł͍��J����ΓI�ȗ͂������Ă���ƍl����B

���J���K���ʂ�ɍs����Ȃ�A�_�X���i�Վ҂̈ӎv�ɏ]�킴������Ȃ��ƍl�����B

�����A�i�Վ҂��s���ӂɁA�����͌̈ӂɍ��J�̎菇���Ⴆ��Ȃ��

���J�S�̂������ɂȂ邾���łȂ��A�Ђ��̌����ɂȂ�B

���̂悤�ȍl���̂��ƂŃo���������i�Վ҂Ƃ������J���\��`�̏@�����o���������ł���B

�����Ŗ���Ƃ��������̊T�O��[���������邽�߁��A�[�g�}�����ɂ��ďq�ׂ�B

���A�[�g�}�����̓E�p�j�V���b�h�N�w�̒��S�T�O�̂P�ł���B

���T�ł́��A�[�g�}�����͉�Ɩ|��Ă���B

���A�[�g�}�����͕s���s�ł̗�I�̌������Ӗ�����B

�����ł͂��������������Ƃ������t�ŕ\�����Ă���B

���T�ɂ����ā��A�[�g�}�����͉�Ɩ|��Ă��邽��

����̉�X���p�����(���)�Ɠ����Ӗ������ƌ������₷���B

��X�����ʎg����Ƃ͈Ӗ����S���Ⴄ���Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B

�u�b�_�ɂ���Ĕے肳�ꂽ��i���A�[�g�}���j�Ƃ�����ɂ̗�I�̌����������B

�Ñ�C���h(B.C.800�`B.C.600�j�̃E�p�j�V���b�h�N�w�ł�

����ɂ̗�I��̂��X�l�ɑ��݂��邱�Ƃ��咣�����B

���A�[�g�}�����͓����̓N�w�̈����ł������Ƃ����邾�낤�B

���A�[�g�}�����͂��Ƃ��Ƒ��̈Ӗ������������t�ł���A

��ɗ썰�̈Ӗ������悤�ɂȂ�B

�S�[�^�}�u�b�_�͂��̋�s����Ɏ~���ƌċz�@���������Ă���B

���̂��Ƃ͏o�Ƃ����S�[�^�}�̖ړI�̂P�͓����̑���ł�����

�u�A�[�g�}���Ƃ͉����H�v

�̖����������邱�Ƃɂ��������Ƃ��������Ă���B

�u�A�[�g�}���Ƃ͉����H�v

��Nj����邱�Ƃ����Ȃ������������Ƃł���B

���̖��ɑ���A�S�[�^�}�̌��_��

�u���̂悤���A�[�g�}���i��j�͂�����T���Ă����������I�v

�Ƃ����u����̔����v�ł���咣�ł������B

�I���O�U�O�O�`�T�O�O�N�O�ɐ������Ă����ƍl������

�u�u���n�b�g�E�A�[���[�k�J���E�E�p�j�V���b�h�v�̑�S�͂�

�E�p�j�V���b�h�̓N�l���[�W�j�����@���L���ƃ��B�f�[�n�����W���i�J�̖ⓚ������B

���B�f�[�n�����W���i�J�̓��[�W�j�����@���L���ɕ����A

�u�A�[�g�}���Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����H�v

���[�W�j�����@���L���͓�����A

�u�F�����琬��A���@�\�̂����ɁA�܂��S���ɑ��݂���

�����̌��ł��邱�̐_�l�i�v���V���j�ł���܂��B

�ނ́i���̐��E�ɂ��A���Ȃ��̃u���t�}���̐��E�ɂ��j���ʂł�����A�����E���������܂��B

�i���Ȃ��̐��E�ɂ����Ắj���v���邩�̂悤�ł���A

�i���̐��E�ɂ����Ắj�����܂�邩�̂悤�ł���܂��B

�ނ͖��ƂȂ��āA���̐��E�E�E�E�E�E�A���̂��܂��܂Ȍ`�������o�čs���̂ł��B

���ɁA���̐_�l�́E�E�E�E�E�B�܂��������̐_�l�́E�E�E�E�E�B�v

�����ǂތ���A�A�[�g�}���͐��_�i�S�j�̒��ɂ��薲�ȂǂɂȂ���

���̐��E���u���t�}���i���A�F�������j�̐��E����������_�l�ƍl�����Ă���B

���������̔]�Ȋw�̊ϓ_����ǂނƎ����̂悤�ɂȂ邾�낤�B

�N�l���[�W�j�����@���L���͔]�@�\��������Ȃ������̂�

�l�Ԃ̓����ɂ͐_�l�i�v���V���j������ƌ�������B

�A�[�g�}���Ƃ͔]�@�\������������̂ƌ����悤�B

�S�͐S���ɑ��݂�������̌��ł���Ƃ����l���͌Ñ�e�n�ɂ���B

�Ⴆ�A�����ł͌Â�����S�͐S���ɂ���Ƃ����l�����x�z�I�ł������B

�S���Ƃ͐S�̑���̈Ӗ��ł���B���̂悤�ȍl�����͐��E���ʂ̍l���ł���B

�A�[�g�}���Ƃ͔]�@�\��������Ȃ�����

�Q�O�O�O�N�ȏ�O�̌Ñ�C���h�̍l���ł��邱�Ƃ�������B

�@�A�[�g�}���͓����̃C���h�v�z�E�ŒN�����M���Ă����`���I�v�z�ł������B

�������Ƃɂ��ꂩ��Q�O�O�O�N�ȏソ���������ł��C���h�ł͐M�����Ă��邱�Ƃł���

�i����͕M�҂��C���h�̎Ⴂ�Ȋw�҂��璼�ڕ��������ƂȂ̂ŊԈႢ�Ȃ����낤�j�B

�u�b�_�͐l�ԑ��݂��i�F�j�A�i���j�A�i�z�j�A�i�s�j�A�i���j�̂T�v�f�i���]�j�ɕ��͂����B

���̂��Ƃ́i�F�j�A�i���j�A�i�z�A�i�s�j�A�i���j�̂T�v�f�i���]�j�Ől�Ԃ͗����ł��A

��i�A�[�g�}���j�Ƃ�������ɂ̗�I�̌�������������

�K�v���Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B

���ꂪ�S�[�^�}�E�u�b�_�́u�����v�̎咣�ƌ����邾�낤�B

���F

�A�[�g�}���Ƃ������t�͌Ñ�C���h�́u�����@�v�̎v�z�ɂ�����

�u���t�}���i���A�F�������j�Ƃ������t�Ƌ��ɂ悭�o�ė���B

�i�u�����@�Ƃ́H�v���Q���j�B

�G���܌o�u���v�ɂ̓u�b�_�́u���v�ƌĂԊO���i�o���������j�o�g�̏o�Ƃ̎���ɑ��A

���̒��ɂ͎O��ނ̎t�����邱�Ƃ��q�ׂĂ���B

���̂Ȃ��Ńu�b�_�͗썰�i�A�[�g�}���j�ے�_��W�J���Ă���B

�����������ƊW�[���o�T�ł��邪�ӊO�ɒm���Ă��Ȃ��B

�u�b�_���G���܌o�u���v�Ő����O��ނ̎t�Ƃ͎��̎O��ł���B

����̎t�F���ݐ��ɂ����i�A�[�g�}���j�̑��݂�F�߂邪����ɂ͖����Ȃ�ƍl����B

����̎t�F���ݐ��ɂ�����ɂ����i�A�[�g�}���j�̑��݂�F�߂�B

��O��̎t�F���ݐ��ɂ�����ɂ����i�A�[�g�}���j�̑��݂�F�߂Ȃ��B

�u�b�_�̍l�����͂��̒��̂ǂꂾ�ƍl�����邾�낤���H

�u�b�_�͓���������u���v�ɂ��邪�ނ͓����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�u�b�_�̓��͎��̒ʂ�ł���B

����̎t�͌����ł����i�A�[�g�}���j�̑��݂�F�߂邪

����ɂ����i�A�[�g�}���j�̑��݂�F�߂Ȃ��̂Łu�f���v�ƌ����B

����̎t�͌����A�����Ƃ������i�A�[�g�}���j�̑��݂�F�߂�̂Łu�팩�v�ƌ����B

�u�b�_�́u�f���v�Ɓu�팩�v�����z������O��̎t�̍l������

�@�������o�ҁi=�u�b�_�j�̐��ł���Ɠ����Ă���B

��O��̎t�̍l���ł́A���������Ƃ����i�A�[�g�}���j�̑��݂�F�߂Ă��Ȃ��B

����͏펯�_�ł͋������i�j�q���Y���j�ł���B

�u�b�_�̍l���ł͂Ȃ��ƍl�����悤�B

�������A���̌o�T�Ńu�b�_�͂͂������

�u��O�t�̐��͐������@�������o�҂̐��ɂ��āA�����Ɉ��f�����~���Ős�����ς���v

�ƒf�����Ă���̂ł���B

���͂��̌��t���č������A�^���𑝂��Ă��܂��B

�ނ̓u�b�_�Ɂu�悭������Ȃ��Ȃ�܂����B�v�ƌ����B

�u�b�_�́u�^���������͓̂��R���B���̍l���͔����Ȑ[���l���ŗ������ɂ����B

���d�҂݂̂������ł��A�}���̏O���͗����ł��Ȃ��B

���̂Ȃ�O���͏�ɁA�ٌ��A�ٔE�A�ً��A�ٗ~���邩�炾�B�v

�Ɠ�����B

���̌o�T������u�b�_�́u�����݂̂Ȃ炸�����ɂ����i�A�[�g�}���j�͑��݂��Ȃ��v

�ƍl���Ă������Ƃ�������B

���̖��ɊW���āA�䂪���̓����T�t�i�P�Q�O�O�`�P�Q�T�R�j��

�����u���@�ᑠ�\�ٓ��b�v�̒��Ŏ����̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă���B

�i�u���@�ᑠ�\�ٓ��b�v���Q���j�B

����҂͎����̂悤�Ȃ��Ƃ������܂��A

�u���܂�Ď��ʂ��Ƃ�J���߂��ނ��Ƃ͂Ȃ��B�����̋ꂵ�݂��瓦��o��̂ɑ���������B

���Ɍ����S�̖{�̂��i���s�ςł���Ƃ���������m��̂ł���B

���̐����Ƃ���́A���̐g�̂́A���܂ꂽ��K�����ʂ̂ł��邪�A

���̐S�̖{�̂͌����Ėł��邱�Ƃ͂Ȃ��B

���ł̖@���ɉ���������Ȃ��S�̖{�̂����g�ɂ��邱�Ƃ�m���Ă��܂��A

�����{���Ƃ���̂ł��邩��A���̐g�͉��̎p�ł���B

�����Ɏ���ł͂������ɐ��܂�A��肵�Ă��Ȃ��B

�S�́A����i���s�ςł���B�ߋ��A���݁A�����ɂ킽��ς��͂����Ȃ��B

���̂悤�ɒm��̂��̋�ꂽ�Ƃ����̂ł���E�E�E�B

���̐S�̖{�̂̉i���s�ςł����|���悭�悭�m��ׂ��ł���B

���T�ȂǂƂ����āA�v���Ȃ��̂�т�ƍ����āA

�ꐶ�����������Ƃ���ŁA���̌��ʂ����҂���悤�B�v

���̂悤�Ȏ�|�͖{���ɏ������c�̓��ɂ��Ȃ��Ă���ł��傤���A�������ł��傤���H

���������܂��傤�B�u������ꂽ�l���͑S�R���@�ł͂���܂���B

���O���i����ɂ��ǂ��j�̍l���ł��B����ɂ��Č����A�����̒ʂ�ł��B

���O���̍l���́A�u�����̐g�̒��Ɉ�̗�m�i���܂����j������B

���̗�m�i���܂����j�́A�����ɏo��ƁA�D��������ٕʂ��A�����ٕʂ���B

�ɂ��A���䂢��m��A��y��m��̂́A���ׂĂ��̗�m�̗͂ł���B

�Ƃ��낪�A���̗�m�̐��̂́A���̐g������łȂ��Ȃ鎞�A

���g���������o���ĕʂ̏��ɐ��܂�ς�邩��A

�����Ŏ���łȂ��Ȃ����ƌ����Ă��A�ʂ̏��Ő��܂�邩��A

�i�v�ɂȂ��Ȃ炸�A�s�ςł���v�Ƃ����̂ł��B

���O���̍l���́A���̂悤�Ȃ��̂ł��B

���̍l����������ĕ��@���Ƃ���̂́A

������������ʼn����̕Ǝv�����������ƊԔ����ł��B

�����Ȗ����̒p���ׂ����ƁA���Ƃ��悤������܂���B

�哂���̌d�����t���[�����܂��߂Ă����܂��B

���A�S�͕s�łŁA���i�������j����������ōs���Ƃ����Ԉ�����l�����A

�����̖��@���Ƃ��A�����i�܂悢�j�̍��{����������Ă����āA

����Ő����̋�ꂽ�Ǝv���̂͊Ԃ̔��������Ƃł͂���܂��B

�ł�����Ȃ��Ƃł��B

����͊O���̊Ԉ�����l�����ƒm���Ď����X���Ă͂Ȃ�܂���B�v

�ƌ����Ă���B

���̂悤�ɓ����͕s���s�ł̗썰���͂�����ے肵�Ă��邱�Ƃ�������B

����̓u�b�_�ȗ��̕����̐����I�ȍl�����ł��邱�Ƃ�������B

���{�ɂ����c���{�Ȃǂɕt�������썰�m��_�͕����R���̍l�������ƍl�������ł���B

�������A����́A�f�p�Ȗ����_�ɗR��������̂ŁA

�����{���̍l�����ƈႤ���Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł��낤�B

���F

�����u���@�ᑠ�\�ٓ��b�v�̒��œ����́u���O���i����ɂ��ǂ��j�v�ƌĂ�ŁA

���͊O���i���ǂ��j���Ƃ��Ă���B

�������A�G���܌o�u���v�ł́u���v�́u�O�w�̏o�Ɓv���Ƃ��Ă���B

�u�O�w�̏o�Ɓv�Ƃ͊O���i�o���������j�o�g�̏o�Ǝҁi�����m�j���Ӗ����Ă���B

�����A�u���v�͊O���i�o���������j�o�g�̏o�Ƃō��╧���m���Ƃ��Ă���̂ł���B

���̓_�͓����͌�����Ă������Ƃ�������B���̌���͒������ׂ��ł��낤�B

�@�u�b�_�̖���ς͕���������Â���l�����ł���ɂ�������炸�A

����Ȃ��߂��A���̕����w�҂ɂ��������Ă���B

�͂����茾���ė�������Ă��Ȃ��̂��B

���̋����͂��łɌ����悤�Ƀu�b�_�̌��̊j�S���Ȃ����̂ƍl������B

�ł��Â������o�T�Ƃ�����r�m�i�X�b�^�E�j�p�[�^�j�̑S�҂�ʂ��Ă̎��͖���ł���B

�r�m�X�P�T�`�X�P�U���Ɏ��̂悤�ȃu�b�_�̌��t������B

�Ƃ��Ă��킭�u�C�s�҂͂ǂ̂悤�Ɋς��Đ��̒��̂Ȃɂ��̂��������邱�ƂȂ����炢�ɓ���̂ł����H�v

�i�u�b�_�j�͓������u�����͍l���āA�L�遄�Ƃ��������킹��s���Ȏv�҂̍��{�������ׂĐ��~�����B

���ɑ����邢���Ȃ�ώ������悭�������ߏ�ɐS���Ċw���v

���O�ɂ����u�b�_�̓A�[�i���_�ɑ����̂悤�Ɍ����i�}�n�[�E�p���j�b�o�[�i�o�j�A

�u�A�[�i���_��A�C�s�m�����͂킽�����ɉ������҂���̂ł��邩�H

�킽�����͓��O�̊u�ĂȂ��Ɂi���Ƃ��Ƃ��j���@��������B

�����l�̋����ɂ́A�����̂����q�ɉB���悤�ȋ��t�̈����i�ɂ��肱�Ԃ��j�͑��݂��Ȃ��B

�u�킽�����͏C�s�m�̂Ȃ��܂��ł��낤�v�Ƃ��A���邢�́u�C�s�m�̂Ȃ��܂͂킽�����𗊂��Ă���v

�Ƃ��̂悤�Ɏv���҂����A�C�s�m�̂ǂ��Ɋւ��ĉ����Ƃ������ł��낤�B

����������ɂƂ߂��l�́u�킽�����͏C�s�m�̂Ȃ��܂��ł��낤�v

�Ƃ��u�C�s�m�̂Ȃ��܂͂킽�����𗊂��Ă���v�Ƃ��v���Ƃ��낪�Ȃ��B

����ɂƂ߂��l�͏C�s�m�̂ǂ��Ɋւ��ĉ������ł��낤���B�v

�����ɂ�����̌���U�������ĒNj��A�̌������u�b�_�̎p������B

����ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ������V���@���̋��c������ł��낤���H

�ނ�͊F���c�̈ێ��E���W�Ɏ������A���X�Ƃ��Ă���ł��낤�B

��̌��t������̋������u�b�_�̐��U��ʂ��ĕς��Ȃ��������̊j�S

�ł��������Ƃ������Ă���̂ł���B

���n���T�u�_���}�p�_�i�c�o�j�v�P�T�R�`�P�T�S���̓u�b�_�����������

����i��낱���j�̎����Ɠ`�����Ă���B

�u�_���}�p�_�i�c�o�j�v�P�T�R�`�P�T�S���͎��̂悤�Ȏ��ł���B

�u���́A�����̐��U�ɂ킽���Đ����̗���v�Ɍo�߂����ė����A

�[�u�����v�Ƃ����Ɖ��̍����T�����߂ā[�B

���̐��U�A���̐��U�Ƃ��肩�����̂͋ꂵ�����Ƃł����B

�����Ƃ̍����A���O�̐��̂͌����Ă��܂����B

���͂��͂�Ɖ�����邱�Ƃ͂Ȃ��ł��낤�B

���̗��͂��ׂĐ܂�A�Ƃ̉����͉��Ă��܂����B

�S�͌`����p�𗣂�āA�ώ���łڂ��s�������v�B

�����̗��ɂ��āA�u�b�_��

�u�u�����v�Ƃ����Ƃ̍����T�����߁A�����̗���v�Ɍo�߂����ė����B�v

�ƌ����Ă���B

����̓u�b�_�̖��ӎ����A�[�g�}�����𒆐S�Ƃ���

�u�ꂵ�݂̌����ł��鎩���Ƃ͉����H�v���������邱�ƁA

�����A���ȋ����ɂ��������Ƃ��������Ă���B

���̌��_���u���]����̌���v�ł������ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���H

�ŋߕ����w�҂̂Ȃ��ɂ͖���Ƃ������t�����ƌ����������������Ǝ咣����l�B������B

�u�b�_�͌o�T���i���䑊�o�j��

�u�C�s�m���A����E������������́i�F�j�͉�i�A�[�g�}���j�Ȃ炴����̂ł����B�v

�ƌ����Ă���B

����́i�F�j�͉�i�A�[�g�}���j�Ȃ炴����̂ł���A

�������i�A�[�g�}���ł͂Ȃ��j�ƌ����Ă���̂ł���A

����i�A�[�g�}���͖����j�ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��ƌ����l�����ł���B

�u�b�_�͐F�����łȂ��A

��A�z�A�s�A���v�X�ɂ��ăA�[�g�}���ł͂Ȃ��i���j�ƌ������̂ł���A

�A�[�g�}���͑��݂��Ȃ��ƌ������̂ł͂Ȃ��Ƃ����咣�ł���B

���̍l����˂��l�߂�ƃu�b�_�͌��]�̊e�\�������A

�����F�A��A�z�A�s�A���A�v�X�̓A�[�g�}���ł͂Ȃ���

�ǂ����ʂ̂Ƃ���ɑ��݂��Ă���ƍl���Ă����Ƃ������ƂɂȂ�B

���̍l���͈ꌩ�����Ő������悤�ɂ�������B

�������A�u�b�_�͌��]�ȊO�ɃA�[�g�}���͑��݂���ƌ��������Ƃ͈�x���Ȃ��B

���]�̊e�����͔��i�A�[�g�}���ł͂Ȃ��j�ł���Ƃ͂����茾���Ă���B

�M�҂͂��̖��ɑ����̂悤�ɍl����B

���ȑ��݂͌��]�Ő����ł���B

���]�̊e�����͔��i�A�[�g�}���ł͂Ȃ��j�ł���B

�F�A��A�z�A�s�A���A�v�X�̓A�[�g�}���ł͂Ȃ��Ȃ��

���̑��̂ł��鎩�Ȃ̓A�[�g�}���ł͂Ȃ��ƌ��_�ł���B

���ǂ̂Ƃ��뎩�Ȃ̓A�[�g�}���ł͂Ȃ����A�A�[�g�}���̑��݂͊m�F�ł��Ȃ��B

�]���Ď��Ȃ̓A�[�g�}���I���݂ł͂Ȃ��i������j�ƌ��_����̂��f���ȍl���ł��낤�B�@

���ۃA�[�g�}���͉������ɂ���Ǝ咣���������k�͂��Ȃ��ƌ����Ă悢�B

�G���܌o�u���v�͂��̂��Ƃ��咣���Ă���ƍl������B

���Ƃ�����肭�ǂ��\����薳��̕����ϋɓI�ŋ��͂Ȏ咣�ɂȂ��Ă���B

�܂��A���̕����]�Ȋw�I�^���ƍ��v�����̂ł���B

�u�b�_��������͉̂��N�̗��@�ł���Ƃ���o�T������i�Ⴆ�� Vinaya�F���� )�B

�@ ���N�͐��ł��鎖�ۂ̓�����������̂Ŗ���v�z�Ƃ��W������B

�u�b�_�̍��{�v�z�ƌ����Ă��ǂ��v�z�ł���B

�o�T�i�����j��

�u���悻�A�����Ȃ鏔���ۂ����ɂ���Đ��N�����B

�����̈���@���͐������܂��B�܂��A�����̖Ős������Ɛ������܂��B�v

�Əq�ׂĂ���

���N�͎����̑��ˑ������咣����B

�����͑��ˑ��֓I�ɑ��݂��A���ŕω�����ƍl����̂ł���B

��ɁA����q���q�b���Ƃ�����ꂽ�T�[���v�b�^�i�ɗ����j�̓u�b�_�ɋA�˂���O��

���҃A�b�T�W�ɉ�A�u�b�_�̋����͉����Ǝ��₵���B

���҃A�b�T�W�͂��u�b�_�̋����ɂ��ăT�[���v�b�^�Ɏ��̂悤�ɓ������B

�u���X�̎����͌������琶�����B

�^���̑̌��҂͂����̌�����������܂��B�܂��A�����̎~�ł�����������v

�T�[���v�b�^�͂�����ău�b�_�̋����ɋ����䂩�����̂������A

�F�l�̃��b�K���[�i�ƈꏏ�Ƀu�b�_�ɉ�ɍs���B

�����ĂQ�l�Ƃ��u�b�_�ɋA�˂��邱�ƂɂȂ�B

�u�b�_�̒�q�̒��Œq�b���Ƃ�����ꂽ

�T�[���v�b�^����(�ɗ�������)�͉��N�ɂ��ĕ�����₷�������Ă���B

�u�F��A�ł͂��Ƃ��������Đ����Ă݂悤�B

�F��A���Ƃ��A�����ɓ�̈���������Ƃ��邪�悢�B

������̈����́A���˂��Ă���Ƃ��A�����Ă��邱�Ƃ��ł����B

����Ɠ����悤�ɁA���ꂪ���邩��A���ꂪ����̂ł����B

�����A�����A���̓�̈����̂�����̈�������苎��A���̈������܂��|��邾�낤�B

����Ɠ������A���ꂪ�Ȃ������͂Ȃ��̂ł����A

���ꂪ�Ȃ���A������܂��A�Ȃ��̂ł����B�v

�T�[���v�b�^�̐����������ł͉��N�͑��݈ˑ��A�����i����������j�̐F�����������o�Ă���B

�u�b�_�̐��������N�͐��ł��鎖�ۂ̓�����������̂ł���B

���Ƃ��Ɖ��N�Ƃ͎��ۂ̍��{���x�z����q�ϓI�@���Ŏ��R�Ȋw�̌������ʗ��ɋ߂������ƍl������B

�������T�[���v�b�^���҂̐������N�͋����̐F�����������A�@���I�A�ϗ��I�ł���ƌ����悤�B

���N�̎v�z�͈��ʗ��Ɛ[���W������B

���ʗ��͈��ƉʂƂ����悤�Ɉ�����I�ȊW�ł��邪�A

���N�͂�������������I�A�����I���ʊW���Ӗ����Ă���B

���͌��ʂ��钼�ڌ����ł���A���͊Ԑڌ����ƍl���ėǂ��B

�u�b�_�ݐ������̎v�z�Ƃ̑�\�I�l�����͐l�Ԃ̎��y�A�P���̌����ɂ���

�P�D���z��=��Ύҁ��_�����߂�B

�Q�D�h���ł���B

�R�D�����i�����ȂȂ��j���邢�͋��R�ł���B

�@�̎O��̂����ꂩ�ł������ƌ����ėǂ��B

�@�u�b�_�͂��̂�����̍l�����ے肵���B

��͌����Ə����Ɋ�Â����N�i���N�j�ł��邱�Ƃ��咣�����̂ł���B

���ۃu�b�_�͐_�ɋF�����藊������͂��Ă��Ȃ��B

����́A�����ł͑S���V���������I���Ȋw�I�ȍl�����ł���ƌ�����B

���^�_�҃T���W�����̒�q�ł������T�[���v�b�^��

���̉��N�����ėF�l�̃��b�K���[�i�ƈꏏ�Ƀu�b�_�ɋA�˂����̂��ǂ�������B

�Ñ�C���h�ɉȊw�I�v�z�ɋ߂����N�����u�b�_�ɂ���đn�n���ꂽ�̂͋��Q���ׂ����Ƃł���B

����������ɐ�����ɂ̓u�b�_�Ɏn�܂鍇���I�i�Ȋw�I�j�ȉ��N�v�z�������Ƌ������ׂ��ł��낤�B

�u�����͂��̎�q�����Ƃ��A�J�́A���z���A���A�엿�����Ƃ��Đ�����������v

�����̎��l���T���A���Ɣ엿��^����B

���z���̓�����Ƃ���Ŕ��萬��������������B

���̊W�͉��N�I�W�ł���B

���N�ς͊W�I���݊ςł���B

���݂́A���ꎩ�̂ő��݂�����̂ƌ���{�̓I���݊ς�ے肵�āA

���݂̊W�ɂ����Ă̂ݎ��ݐ���F�߂���݊ςł���B

���̎��݊ς͓����ɗ����I���݊ςł���B

���̂Ȃ�e���݂͑��̎��݂Ƃ̑��ˑ��ւɂ���đ��݂��邪�A

���ˑ��ւ̑��ݍ�p�͏�ɕω����Ă���i����ł���j����ł���B

���̎��݊ς͋ߑ�Ȋw�̎��݊ςƖw�Lj�v����B

��v���Ȃ��_�́A

�����ł͂��ꎩ�̂ő��݂�����́i�{�̓I���݁j��ے肷��Ƃ���ɂ���

�i���ɑ�敧���́u��v�̎v�z�Łj�B

�i��敧���Q�u��Ƃ͉����H�v���Q���j�B

�������A�ߑ�Ȋw�ł͂��ꎩ�̂ő��݂���d�q�A���q�A���q�A���q�j�Ȃǂ̎��̂�F�߂Ă���B

���̂悤�Ȃ��Ƃ͑����̉Ȋw�҂̋ꓬ�̌�A�Q�O���I�ɂȂ��ď��߂ē��B�����m���ł���B

�Q�O�O�O�`�Q�T�O�O�N�O�ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ܂ŕ�����Ȃ������B

�u�b�_�������ɓV�˂ł���A����I�������͓̂�����O�ł���B

�d�q�A���q�A���q�ȂǂȂǂ̎��͉̂�X���l����悤�ȗ��q�i�ÓT�I���q�j�ł͂Ȃ��B

���q�ł���Ɠ����ɔg���̐����������Ă���i���q�E�g���̓�d���j�B

����͂Q�O���I�ɂȂ��Ċm�������ʎq�͊w�̊�b�ƂȂ�l���ł���B

���̔g���I�����͕����I���݊ςƈ�v����_������B

���ݑ��݂̊W�i���ݍ�p�j�ƕs�f�̐��ŕω���

�ߑ�Ȋw�����炩�ɂ��Ă����q�ϓI�^���ł���B

�u�b�_�₻�̌�̕����k�ɂ���ĂQ�T�O�O�`�Q�O�O�O�N�O��

���ꂽ�Â��l�����ł���ɂ�������炸�A

����̉Ȋw�I���݊ςƖ������Ȃ��D�ꂽ�l�����ƌ�����B

�{�錧�C����p�͉��a�̗{�B������ł���B

���̉��a�̗{�B�̂��߂ɁA�p�ɗ��������̕ی�ƐX�т̕ی�i�A�сj���s���Ă���B

�A�тƉ��a�̗{�B�̊Ԃɂ͂ǂ̂悤�ȊW������̂��낤���H

���͉��a�̗{�B�ƐX�̊Ԃɂ͖��ڂȊW������̂ł���B

���a�̉h�{�ƂȂ�̂̓v�����N�g���ł���B

���̃v�����N�g���͍��܂ŊC�̃v�����N�g���ł���ƍl�����Ă����B

�������A�ŋ߂̌����ɂ���ĉ��a�̉h�{���ƂȂ�v�����N�g���i�]���ށj��

�C�Ő�������̂ł͂Ȃ��A��Ő���������̂ł��邱�Ƃ����������B

���a�̉h�{�ƂȂ��̃v�����N�g�����������邽�߂ɂ�

�㗬�̐X���L���łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ʊW������̂ł���B

���̂悤�ȊW�͈�ʂɋ��ނƐX�̊Ԃɂ����邱�Ƃ��������Ă��Ă���B

���̂悤�ȊW��m�������t���u�X�͊C�̗��l�v�Ƃ������t�ŕ\�����A

�㗬�̐X�ɗ��t����A���Ă���B

���̂悤�ȊW�͂܂��ɉ��N�I�W�̓T�^�ł��낤�B

���̂悤�Ȏv�l�@�͉��N�v�l�ƌ�����B

��ɋ�������͕����̉��N�I�v�l�@�ł���B

����͍����I�v�l�@�ł��邪�A�����̎�e�ߒ��ɂ�����

�����ΌÂ����M�ƌ��т����͕̂s�K�Ȃ��Ƃł������B

�]�ˎ���T�㏫�R����j�g�Ɏq�����ł��Ȃ��������Ƃɒ[�����B

�j�g�̕�j���@�i���ʂ̕��j�͂��̂��Ƃ�m���@�Z�E�����ɑ��k�����B

�m�����͍j�g�Ɏq�����ł��Ȃ������Ƃ���

�u�j�g���͑O���ɂ����đ����̈��s���Ȃ����Ă��܂��B

���̕ł��q�����܂�Ȃ��̂ł��B

�V���ɗ߂��Đ��ޓ��Ɍ���ی삷�邱�Ƃ��K�v�ł��B

������������Ƃ��q�Ɍb�܂�܂��傤�B�v�Ɛ������B

�j���@�͂��̗����̌��t��ӐM���čj�g�ɐ������B

���ꂪ�����ƂȂ��čj�g�́����ޗ���݂̗�����勝�S�N�i�P�U�W�V�j�ɔ��߂����B

����͈��@�Ƃ��Č��݂ł��L���ł���B

���M���x�z�����̂�����d���̂Ȃ��Ƃ�������邪�A

���ʗ������Ղɍl���ӐM�����m�����̍l�����ɐӔC������B

�ȑO�́����ޗ���݂̗����͈��@�ł������Ƃ���Ă������A

�ŋ߂̌����̐i�W�ɂ��A�]�����꒼������������B

�����ޗ���݂̗����̖{�́A�̌���ꂽ�����n�߂Ƃ��铮���̕ی�Ȃǂł͂Ȃ��A

�{���̖ړI�́u�̂Ďq�A�V�l�A�a�l�Ȃǂ̕ی��v�ɂ������ƍl������悤�ɂȂ��ė����̂ł���B

�܂聃���ޗ���݂̗����̐^�̖ړI�́u�̂Ďq�A�V�l�A�a�l�Ȃǂ̕ی��v�ł���A

���Ȃǂ̓����ی�͂��́g���܂��h�ł����Ȃ������ƍĕ]�����꒼������������B

����͕����̊�{�I�l�����ł���B

�u���ƕ���v�`���̕�

�u�_�����ɂ̏��̐��@���s����̋�������

�����o���̉Ԃ̐F���ҕK���̗�������͂��B

�����l���v�����炸 �����t�� ��̖��̔@���B

�҂��҂����ɂ͖S�тʁ@�ЂƂւɕ��̑O�̐o�ɓ����B�v

���������́u����L�v�`����

�u�䂭��̗���͐₦�����āA�������A���Ƃ̐��ɂ��炸�B

��ǂ݂ɕ����Ԃ��������́A�������A�����тāA�v�����Ƃǂ܂肽�邽�߂��Ȃ��B

���̒��ɂ���l�Ƃ��݂��ƁA�܂������̔@���B�v

�Ȃǂ̖����Œm����悤�ɕ����̖���ς͓��{�l�̍l�����⊴���ɑ傫�ȉe����^���Ă����B

���{�l�̖���ς͂����̕��ɕ\��Ă���悤�ɑ�������I�r�Q�I�ӎ��Ɏx�����Ă���B

���������u����L�v���������̂͂P�Q�P�Q�N�ł���B

���������A���q���{�̐����ƕω��̌���������ł������B

���̂��߂��̂悤�ȏ�I�\���ɂȂ����Ǝv����B

�������A�����̐�������ς͂��Ƃ��Ƌq�ϓI�������q�ׂ����̂�

�u�b�_�́u�����v���猋�_�Â���ꂽ�^����

�ƍl�����ق����������B

�l�Ԃ̍�ׂɊւ��鎖�ہi�L�ז@�j�����ŕω����A

�P��s�ςȂ��̂͂Ȃ��Ƃ����q�ϓI�^�����q�ׂ����̂ł���B

����̎�����������ł���ɗ�ÂɑΏ����ׂ����Ƃ��q�ׂ����̂Ŋ���I��I�Ȃ��̂�

���Ƃ��Ɠ����Ă��Ȃ��ƌ��������������B

�L�ז@�Ɩ��ז@�ɂ���

�L�ז@�Ƃ͈��Ɖ��Ƃɂ���Đ��N�������ۂ������B���_�I�E�����I�ȑS���ۂ������Ă���B

�A�r�_���}�����ł͕����i�F�j�A�S�A�S���L�A�s�����i�S�̐��N��Ȃ���p�j�̂S�ɕ��ނ��Ă���B

�i�u�܈ʂV�T�@�v���Q���j�B

���̂S�̓������͂P�ł��葼�̂R�͐��_��p�ł���B

�����̊�{�I�p���������Ă��ċ����[���B

����ɑ����ז@�Ƃ͈����ɂ���Đ��N�������݂łȂ����̂������B

���ۂ��z������Z�s�ς̑��݂������B

�l�Ԃ͓��R�L�ז@�ł���B���̏ꍇ�̖@�Ƃ͑��݂��Ӗ����Ă���B

��[���������i�P�P�R�O�`�P�P�W�X�j�͕��Ƃɂ��āA

�u���̈��ɂ��炴���҂́A���ׂĐl�ɂ��Đl�ɂ��炸�ƌ����ׂ��v

�ƌ������Ɠ`�����Ă���B

���Ƃ̉h�����Ă݂悤�B���Ƃ̑S������͐����̎��ł���B

�N�\�Ő����̊֘A������U��Ԃ�Ǝ��̕\�X�D�R�̂悤�ɂȂ�B

| �ԍ� | ����N | ���� |

| �P | �P�P�P�W | �������a |

| �Q | �P�P�T�X | �����̗� |

| �R | �P�P�U�O | �����O�ʁA�Q�c�ƂȂ�B�������ɓ��ɔz������� |

| �S | �P�P�U�V | ��������b�ɂȂ�B |

| �T | �P�P�V�V | �����J�̉A�d�i���Ƒœ|�̉A�d�j |

| �U | �P�P�W�O | ���������ɑJ�s����B |

| �V | �P�P�W�P | �������S |

| �W | �P�P�W�S | �ؑ]�`�����Α叫�R�ƂȂ�B |

| �X | �P�P�W�S | �ؑ]�`�����S�B |

| �P�O | �P�P�W�S | ���ƒd�m�Y�ŖŖS����B |

���̂悤�ɕ������̑S���͂��������Q�O�N���������Ă��Ȃ��B

���ɂ���Ƒ��Ȃ��������𒆐S�Ƃ��錹���̔ɉh�����Ă݂悤�B

| �ԍ� | ����N | ���� |

| �P | �P�P�U�O | �������ɓ��ɔz�������B |

| �Q | �P�P�W�O | �������� |

| �R | �P�P�X�Q | ���q���{���� |

| �S | �P�P�X�X | �������S |

| �T | �P�Q�O�S | ��㏫�R�����ƈÎE�����B |

| �U | �P�Q�P�X | �O�㏫�R�����ÎE�����B |

�\�X�D�S�Ɍ�����悤�ɁA�������Ƃ��̒��n�̔ɉh���킸���R�O�N�ɉ߂��Ȃ��B

�����̖T�n�ł���ؑ]�`���̏ꍇ��\�X�D�T�Ɏ����B

| �ԍ� | ����N | ���� |

| �P | �P�P�W�O | �`������ |

| �Q | �P�P�W�R | �N���J�����ŕ��Ƃ�j�� |

| �R | �P�P�W�S | �P���P�P���@���Α叫�R�ƂȂ� |

| �S | �P�P�W�S | �P���Q�P���`�����S |

�ؑ]�`���̏ꍇ�A�킸���P�O���Ԃ̐��Α叫�R�łR�O�˂̒Z�����U������B

�����̔N�\�Ɍ�����悤�ɕ��Ƃ̉h�������Z���̂ł͂Ȃ��B

�����̏ꍇ���ɉh�͉i�����Ă��Ȃ��B

����̖@���͕��ՓI�����ł���ƍl���������悢�B

�l�Ԃ̎����͌����Ă��邽�ߒ����̔ɉh�͕s�\�ł���B

�܂��ƍِ��P�����͉i���������߂����Ȃ��B����͗��j�̎����Ƃ���ł���B

���s����Ƃ����ƕ��ƕ���̖����ł�������悤�Ɉ����������Ă���B

�������w�����Ƌg��K���Y���͖���ςɂ��āu���ڂ�߈��ƌĂԊ����v�ƌ����Ă���B

�������A����ς͂��Ƃ��Ƃ��̂悤�Ȋ�����������̂ł͂Ȃ��ƌ������ق����悢���낤�B

�ω��̌��������ۂ��ÂɌ��߂ē����o���ꂽ���̂̌����i�����I�j�ł���B

�q�����a�����������čs���̂�����ł���B���N�ł����Ă��a�C�ɂȂ�̂�����ł���B

�a�C�ɂȂ��Ă��K�Ȏ��Âɂ���ĉ���̂�����ł���B

�ΘV���Ď��ʂ̂�����B���V�a�����ׂĂɖ���̌������т��Ă���B

�H�ɂȂ�ƖX�̗t�����炠���₩�ȐF�ɍg�t����̂�����ł��邩��ł���B

�t�ɂȂ�ƎE���i�ȗ��̖X���萁���A�ڂ�悤�ȐV�ɋP���̂�����Ȏ��R�̎p�ł���B

�c���Ɏ���T���Ǝ��Ƌ��ɍ앨�͐������_�앨�Ƃ��Ď��n�����B

��������킾����ł���B

���Ă𐅂Ō������ъ�Ő����Ƃ��тɂȂ�B

��������킾����ł���B����łȂ���d�����Ă̂܂܂ł���B

������ʂ͉��M�����蒲�����邱�Ƃɂ���ĐH�ނ̐������ω����邱�Ƃ𗘗p���Ă���B

����ł��邩�炱���A�H�ނ��������������ɕω�����̂ł���B

���̂悤�ɍl����Ɩ���Ƃ͉����߂�����������ۂ����łȂ��A������ϋɖʂ������Ă���B

�������A�]�������ł͔߂����ʔے�I�Ȗʂ��������߂������炢������B

����͎������]�ɑ��鎷������E���邽�߂̕��ւ������Ǝv����B

�������A����łȂ���ΐl�̒a�����������Ȃ��B

��w�ɓ��w���Ă����Ƃ��Ȃ����A�l�ԓI�������Ȃ��B�Ă�����̂܂܂Ŏ���Ȃ��B

����Ƃ͕������ω�����p���q�ϓI�Ɋώ@���邱�Ƃő��������̂ł���B

�������A���{�l�́A�����̏ꍇ�A�����߈��̊���ƌ��ѕt���߂����B

���̂悤�ȑ������͈�ʓI�ȑ������ł���B

�̂͐����Ă������Ǝ��̂���ςł������B

���Y�͂��Ⴍ�ꐧ�N��̈������ł͐l�����y���ނ��ƂȂǂ͓�������B

��w�̃��x�����Ⴍ�a�C�̌�����������Ȃ��B

��������a�C�ɜ��Ǝ��ʊm���������B

�l���̖���͎����Ӗ������B

���̂悤�Ȏ���ɂ́u�l���͋�ł����v

�Ƃ����e�[�[�������������Ď����ꂽ�Ǝv����B

�������A����ɂ����Ắu�l���͋ꂵ�����̂ł����v�ƌ����Ă��A

�y�������������ς����邶��Ȃ����Ɣ��_�����̂��I�`�ł���B

�u�b�_���Q�T�O�O�N�O�ɐ������@������̖@����Ƃ�Ȃ������Ƃ������Ƃł��낤�B

�l�������큁���Ƃ���

�^�ɂ͂܂����v�l����E�炷�鎞�������ƍl������B

���ꂩ��́u����v�Ƃ����T�O�ɑ��A

������ʁA�ϋɓI�Ȗʂ�t�^���čl����K�v�����낤�B

�u�b�_�̎��i���ρj���q�ׂ��p�[����o�T�u��p���j�b�o�[�i�o�v�ɂ�

�u�b�_�����ɗՂ�ŏC�s�m�ɏq�ׂ����t�i�⌾�j�������Ă���B

�u�����A�C�s�m������A���܂��B�ɍ����悤�A

�u�������̎��ۂ͉߂�������̂ł����B�ӂ邱�ƂȂ��C�s�������Ȃ����v

�ƁA���ꂪ�C�s���Â��Ă����҂̍Ō�̌��t�ł������B�v

���̌��t�ŕ�����悤�ɁA

�u�b�_�́u�S�Ă̎��ۂ͖���ł���B�l�Ԃ̐��������̓��̈�ł����B

��������Ɏ���߂��ނ��ƂȂ��A�C�s�ɗ�݂Ȃ����v

�ƌ����Ă���B

���̌o�T�ł́v�u�b�_�́u�C�s���Â��Ă������v�Ƃ���Ă���B

�����ɂ͒����R�I���c�̎��͕`����Ă��Ȃ��B

�c���R�N�i�P�T�X�W�j���̉p�Y�L�b�G�g�͕�����Ŗv�����B���N�U�R�ł������B

�G�g�̎����̋�́u�I�Ƃ����I�Ə����ɂ��킪�݂��ȁA��g�̂��Ƃ����̂܂����v�ł���B

�����ɂ����{�l�I�Ȗ���ς��\����Ă���B

�L�b�ƂƂ킪�q�G���̖����ɑ���s�����ɂ��ݏo�Ă���悤�Ȏ����̋�ł���

�B�������ւ����p�Y�̈��ꂳ���������邪����B�ς̐��E�Ƃ͉����l�ł��������Ƃ�������B

��r�̂��߂Ɏ���������{�ՍϑT�̈̑�ȑT�t�ł������哔���t�i�@�������A�P�Q�W�Q�`�P�R�R�V�j

�̎����̋�����Ă݂悤�B

�i�哔���t�i�@�������j�ɂ��Ắu���E���E�ւ̖@�n�v���Q���j�B

�őc���ْf���A�z�я�ɖ����B

�@�֓]���鏈�A��������ށB

������F

���͍��T�C�s�ɂ���āA���c�̋��U�����z���A�ʎ�q����ɖ����Ă����B

���̉s���@�N������ƁA���̍L��ȑ������A����ēۂݍ���ł��܂��悤���B

�哔���t�́u�C�F�A���҂̂��Ƃ��v�ƌ���ꂽ�l�ŁA�哿�����J�n�����B

�T�U�Œ[�������܂��₵���Ɠ`������B

����ł��邪�A�Y��ŗ͂ɖ����������̋�ł���B�ƂĂ�����ł����l�̋�Ƃ͎v���Ȃ��B

�G�g�̎�X���������̋�ƈႢ���z����悤�ȗ͋����Ɉ�ꂽ��ł���B

���{���x�����Y�Ƃ��Z���Ԃɖڂ܂��邵���ω������B

��O�i�����m�푈�O�j������ɂ����ē��{�̎�͎Y�Ƃ͑@�ێY�Ƃł������B

�@�ێY�Ƃ͐��̍����q���w�A�Ζ����w�̗����ƂƂ��ɉh�����B

�������A���̗����͉i���͑������P�X�V�O�N��ȍ~�͐��ނ����W�r�㍑�ɒ��S���ڂ����B

�G�l���M�[�Y�Ƃɂ��Č���Ɛ�ォ��P�X�U�O�N���܂ł͐ΒY�����S�ł������B

���̌�Ζ������S�ƂȂ����B���̍��d��Y�Ƃ�����ƂȂ���{�o�ς͔��W�����B

���̌��ʃe���r�A����@�A�①�ɂ̂R��̐_�킪���y�����B

���{�o�ς̖��i�͂���ɑ����J���[�e���r�A�N�[���[�A�����Ԃ̂R�b�����y�����B

���̊ԐΒY�A�@�ێY�Ƃ͐��ނ����B�܂����w�Y�ƁA�d��Y�Ƃ͗����Ɏ��������̂̋Ȃ���p�ɗ��Ă���B

���݂̓R���s���[�^�A�g�ѓd�b(�X�}�[�g�t�H��)�Ȃǂ�

���Y�Ƃ��������Ă��邪����ǂ̂悤�ɂȂ邩�͕�����Ȃ��B

�@�S�̂悤�ȋ����ƒc�����ւ����\�A���Y�}���N�Ղ����\�A�M�͂V�T�N�ɂ��ĕ����B

���{��`����噂̔@���������������Y�}���s��o�ς��̗p���A

�o�ϔ��W�Ɍ������グ���␢�E���ʂ̌o�ϑ卑�ɐ������A���{��`�Љ�ɋ߂Â��Ă���B

��㒷�����{�̐������x�z���Ă��������}�������P�X�X�R�N�ɕ����B

������������E�̖���̂P��ł���B

�@�]�ˎ�����{�͍�����������A���ێЉ��Ǘ����Ă����B

���̂��ߍ��ł͍l�����Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ��N�����B

�Ⴆ�Ζ��{�́u�ٍ��D�ł������߁v�i�����W�N�A�P�W�Q�T�j�ɂ����

�����ƃI�����_�ȊO�̊O���D�͌�������͂����Ō��ނ���Ɩ����Ă���B

���̂悤�Ȗ@���͌��݂̐l�X����͖���̂��̂ɍl�����悤�B

�������A�����͐^���ɍl���A��������s���悤�Ƃ����̂��B

�����͊O���ɍs�����Ƃ������ւ����Ă����B

�g�c���A�̓A�����J�n�q�����ݖ��{�̐���ɔ����������Ŏ��Y�ɂ��ꂽ�B

���̌㐔�N�ɂ��Ė����ېV�����A�̒�q�𒆐S�ɂ��Ă�����A

�J������ɓ]����Ƃ́A�����N���\���o���Ȃ��������낤�B

���ł͑吨�̓��{�l�����N�O���ɍs�������̂��Ƃőߕ߂��ꂽ�莀�Y�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B

�P�X�X�S�N�P�Q���̂m�g�j�e���r�̗��j�ԑg�Łu���b���̋`�m�͗L�߂����߂��H�v���c�_���ꂽ�B

�P�O�O�l�̎����҂ɂ�錋�_�͗L�߂ł������B

�S�V�l�̋`�m�̂������Ƃ͎E�l�߂ɑ�������Ƃ����̂��B

����͍]�ˎ��ォ���O�܂ŁA���{�l�ɂƂ��čō��̔����Ƃ��ꂽ�u���`�v�Ƃ������l�ς̕���������Ă���B

���`�̊�����l�ς�����ƂƂ��ɕω�����B

�ȏ�̗������Ε�����悤�Ɂu����̌����v�͐l�ԊE���x�z���Ă���B

�܂��ɗL�ז@�͖���Ȃ̂��B

�����Ɋ����V��g�ɑ���O�܂ł͓��얋�{�̌��ŁA

�����ېV���ז��������ҒB�Ƃ��Ĕے�I�ȕ]�������Ȃ������B

�����ېV�𐄐i�����F���̗L�\�Ȏu�m�̊������ז����S�E��������ł���B

�������A�����ېV����P�O�O�N�ȏ�o�������݁A

�ߓ��E�A�y���ΎO���͂��ߌ�������A�ĕ]������Ă���B

���̂悤�ɗ��j�̕]���͎���ƂƂ��ɕω�����B

��X�̓��̂͂U�O�����̍זE����o���Ă���B

���̍זE�̂Q������������ւ���Ă���B

�����P�Q�O�O���̍זE������ւ���Ă���B

�P�N�ɂ���ƂX�W��������ւ��B

���̓���ւ��̑��x�͑̂̊e���ʂɂ���ĈقȂ�B

�Q�N�`�R�N���炢�őS�זE������ւ��B���̕ω��͎���̃R���g���[���O�ł���B

������u����v�̂P��ł���B

���̌������ω��̒��ŎႢ�l�͐�������B

�V�l�ł͂��̓r���łP���̍זE����������ƍl�����Ă���B

�������o�T�ł�������ʎ�o�ɂ��̂悤�Ș���B

�u��̗L�ז@�͖��E���E�A�B�e�̔@���A�I�̔@���A�܂��d�̔@���B�܂��ɂ����̔@���̊ς��삷�ׂ��v

���̘���������������̂Ƃ��ėL���ł���B

��Ɍ�������L�̖`���̕��͂Ɏ����Ƃ��낪����B

�����i���Ɍ��n���T�j�̌����Ă��邱�Ƃ͑S�Ă̌��ۂ͖���A�ω����̂��̂ł���i���s����j

�Ƃ����q�ϓI�^�����q�ׂĂ��邾����

�߈��Ȃǂ̊���I��I�Ȃ��͓̂����Ă��Ȃ��ƍl���������������B

����͌���̉Ȋw�I�^���ƈ�v����s�ς̐^���ł���B

�ŌÂ̌o�T�ƌ�����X�b�^�E�j�p�[�^�i�r�m�j��ǂނ�

�u�b�_�͑S�Ă̌��ۂ��q�ϓI�Ɋώ@���邱�Ƃ��J��Ԃ������Ă���B

�����̖���̌����͂��̂悤�ȗ�ÂȎ��R�ώ@�̌��ʁA

�u�b�_����㈓I�Ɍ��_�������̂̌����ł���ƌ�����B

�q�ϓI�Ȏ��R�ώ@�d���̎p���͉Ȋw�҂ɒʂ�����̂�����B