縁起説は仏教の中で発展し種々に解釈された。古来代表的な縁起説に12縁起(12因縁)がある。

12縁起は12支縁起とも呼ばれる。

インド古代の輪廻転生思想に基づいた因果観と考えられてきた。

現世の苦とその原因を12項(支)の原因と結果の因果系列で捉えたものである。

ブッダの悟りの内容であると伝える経典もある。

部派仏教の中で整理体系化され、現代に伝わっている。

12縁起は古来多くの仏教学者がその真意を探ってきた。

仏教の縁起説を考える上で避けることが出来ない重要な考え方である。

12縁起は次の表9.6に挙げる12項(支)よりなる。

| No | 12支 | 意味 |

| ① | 無明 | 無知、あるいは本能的な生への欲望 |

| ② | 行 | 心的形成作用 |

| ③ | 識 | 意識活動 |

| ④ | 名色 | 五蘊 |

| ⑤ | 6処 | 6感覚器官(眼、耳、鼻、舌、身、意) |

| ⑥ | 触 | 6感覚器官による接触 |

| ⑦ | 受 | 感覚器官による外界からの情報の受信と知覚 |

| ⑧ | 愛 | 絶ち難い欲望 |

| ⑨ | 取 | 欲望の対象に執着すること |

| ⑩ | 有 | 生存、人間生活 |

| ⑪ | 生 | 生きること |

| ⑫ | 老、死 | 老化と死 |

大縁方便経などでは次ぎのように説明している。

①の無明から全ては始まる。①無明を縁(原因)として②の行(形成作用)が生じる。

次ぎに行(形成作用)を縁として③の識が生じる。

次ぎに③の識を縁として④の名色が生じる。

次ぎに名色を縁として⑤の6処が生じる。

次ぎに6処を縁として⑥の触が生じる。

触を縁として⑦の受が生じる。

受を縁として⑧の愛が生じ、愛を縁として⑨の取が生じる。

取を縁として⑩の有が生じ、有を縁として⑪の生が生じる。

最後に生を縁として⑫の老、死が生じるとする。

古来より12因縁は分かりづらいと考えられている。

部派仏教の説一切有部(せついっさいうぶ)では輪廻転生説に基づいて

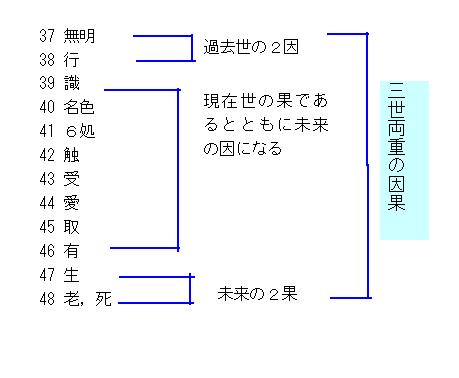

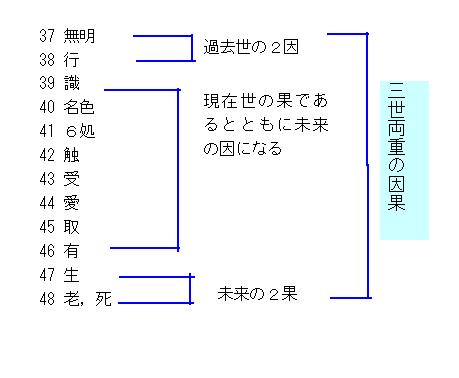

12因縁を次の図9.5のように説明している。

上の図9.5は伝統的に三世両重の因果と言われる伝統的説明を図示したものである。

説一切有部(部派仏教の一派)の解釈では、

①、②が過去世の因、③~⑩が現在の果であるとともに将来の因となり、

⑪、⑫が将来の果であると解釈する。

12の因縁(①~⑫)を過去世、現在世、未来世に分類し理解しようとしたものである。

2000年前の古代インド仏教徒にとって輪廻転生は絶対的真理であった。

12因縁は輪廻転生を因縁説で説明し理解するための理論とだと考えたのである。

この図で生、老、死を未来に位置づけているのが注目される。

⑩~⑫の有、生、老、死は互いに密接に関連しているので分けづらいところだが

有をどのように考えていたかははっきりしない。

12の項目をこのようにすっきりと分類して過去-現在-未来の3世にわたる因果とする考え方である。

過去現在未来の三世が二重の因果関係になっているので<三世両重の因果>と呼んでいる。

思弁だけで人生を分かった気になっていたのは面白い。

分類好きは秀才の特徴である。

このスキームを考えた古代インド仏教徒(説一切有部の出家修行僧)達は

若い秀才の集まりだったのかも知れない。

12因縁は因縁という考え方で人生を分析し説明しようとした点で大変興味深い。

第一原因である無明が苦を生むという論理は貫かれている。

神や神への信仰が人間の運命を支配するという考えではない。

一般に東洋思想の特徴は総合にあるのに対し西洋思想の特徴は分析と論理にあると言われている。

仏教は無分別智を重視し、分別智を苦の原因として軽視するのでこのような分析をあまりしない。

12因縁は分析的であるとともに論理性も高い。

<苦>の生成の因果を分析し、合理的に捕らえようとしている。

この点で西洋的思考に通じるものがある。

12因縁は古来わかりにくいと言われる。

ここでは輪廻転生という伝統的考えにとらわれずに、全て現在の生のことだと仮定する。

もし、説一切有部の説くように<三世両重の因果>と考えると、

現世の苦の第一原因は過去世に遡らねばならないことになる。

過去世の無明は現世の人はどうすることもできない。

現世の修行は現世での苦の原因を取り除くためである。

現在に生きる我々にとって過去世の無明をどうすることもできない。

過去世の無明が苦の原因だとすると苦からの解放-解脱、

悟り-のチャンスが現世ではあり得ないことになる。

現世に生きる我々が過去世に遡って生まれ変わり、

過去世の無明を除去することはできないからである。

このような教えは四諦・八正道の教えに反する。

ブッダがそのような非合理なことを説くはずがないだろう。

この観点から12因縁を合理的に解釈しよう。

①の無明が第一原因となって②の行(意識の形成作用)が生じ、行から識が生じる。

この①無明→②行→③識の因果系列で人間の意識が

無明を主因として生じていると言っていると考えられる。

これは我々凡人の意識の生成が無明から始まると説明していると考えれば理解できる。

しかし、次ぎの③識→④名色の因果関係が理解しにくい。

名色のうち名とは五蘊の内で受蘊、想蘊、行蘊、識蘊である。

これらは精神現象を指すので問題ない。

しかし、問題は色(物質、身体)である。

③識→④名の因果関係は同時因果関係(等価な関係、原因と結果が同時に起こる因果関係)

として理解できる(実際そのように説いている経典もある)。

しかし、③の識(意識)から④の色(身体などの物質)への因果関係は理解しにくい。

特に現代人にとってそうである。

これは明治以降精神と物質は全く異なるという考えが浸透しているためである。

しかし、精神と物質を分離して考える2元論はそんなに古いものではない。

精神と物質を分離して考える二元論はフランスの哲学者ルネ・デカルト(1596~1650)に始まる。

現在主流となっている精神と物質を分離して考える二元論は

たかだか400年の歴史しかないのである。

それ以前の考え方を見よう。

ブッダと同時代の人マハービーラを教祖とするジャイナ教では

地、水、火、風、動物、植物の6種に霊魂を認めている。

動物、植物は別として地、水、火、風にまで霊魂を認めたというのは興味深い。

これは古代インドにおいては物質-精神を分離して考えていなかった証拠になりうる。

実際仏教も物質と精神をはっきり分けていない。

③識→④名色の因果関係を理解する鍵はここにあるのである。

古代インド時代に物質(色)と精神(識)を分けて考えなかった理由として次の2つが考えられる。

色(物質)は識(意識)によってその存在が認められる。

識(意識)がなければ色 (物質)の存在は認知できない。

即ち、識(意識)を縁(条件)として色が存在する。

古代インドでは色(物質)は識(精神)と本質的に同じだと考えられていたのではないだろうか。

こう考えれば③識→④名色の因果関係が理解できる。

古代インドは自然が豊かであった。

石や砂という無機物に囲まれた砂漠の思想圏とは違い、

森や川に恵まれた古代インドでは物質も生命に近い。

このため、精神-物質を分離する思想は発達しにくい。

この考えを支持する考えは初期大乗経典である「十地経」の中に見出される。

「十地経」の中で名色と識の関係を次のように述べている。

「名色もまた二つの働きを持っている。それが識をあらしめ、識がそれをあらしめて、

相互に根拠になって迷いの存在が生成して行く。

またつぎの六種の知覚の場(6入)が生成するための根本条件の働きをなす。」

このように識と名色が密接に関連していると考えていたことが分かる。

このような考えの上に識→名色の因果関係を考えていたことが分かる。

また、名色→識の方向の因果関係も述べられていることから、

識と名色の関係は名色 ⇔ 識のような同時因果関係(原因と結果が同時に起こる因果関係)

だと考えると分かり易いだろう。

同様に、④名色→⑤6処の因果関係も④名色 ⇔ ⑤6処の間は同時因果関係

(原因と結果が同時に起こる因果関係)と考えることができる。

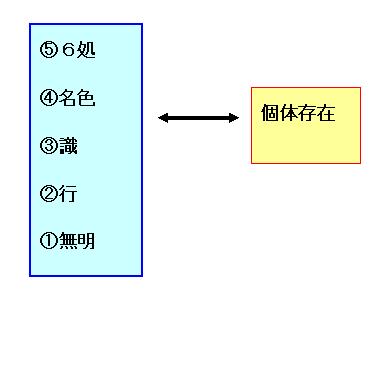

以上の考察から12因縁の最初の①無明→②行→③識→④名色→⑤6処の5支は

図9.6のように個体存在として一つにまとめることができる。

図9.6の左側の枠内の5支①無明→②行→③識→④名色→⑤6処は

一言で言えば個人の精神と肉体に等しい。

従ってこの5支は個体存在(個人の精神と肉体)

を詳しく5項目に分析したものと言えるだろう。

6処は眼、耳、鼻、舌、身、意(脳)の6感覚器官であり、現代では肉体(脳を含む)と考えられる。

しかし、この考えでは肉体(色)を精神作用(無明、行、識、名色)と分離して考えていない。

このことは仏教では昔から物質(肉体)と精神を分離して考える伝統は無かったことを示している。

これは古代思想の特徴である。

物質と精神を分けて考える物質-精神二元論は

ルネ・デカルト(1596~1650)によって唱えられたことは良く知られている。

彼は精神と物質はその本性において異なる二つの実体であると考えた。

この考え方が自然科学を発達させるのに力があったことは良く言われるところである。

現在では物質と精神を2つに割り切ることができないことが分かってきている。

脳内の神経伝達物質が人間精神を作るのに大きい役割を果たしていることが分かってきたからである。

脳内現象の解明に成功した現代科学では物質-精神二元論は間違いであることがはっきりしている。

多くの宗教では唯心論を説く。

唯心論も現実世界を説明することに成功しなかった。

唯心論と正反対の考え方が唯物論である。

世の中全て物質現象であると捉える。唯物論では物質を強調するあまり、即物的になる。

人間の行動が心(脳)によってコントロールされているのに、心や精神文化を軽視しがちである。

心や精神の座が脳にあり、相互に影響し合っているということが

科学的にはっきりしてきた現在では物質-精神二元論は一種の近似的考え方と言えるだろう。

むしろ、個人の身体においては物心一如の考え方の方が科学的にも正しい。

医学においては精神と肉体(物質)が深い関係にあることは「病は気から」

の言葉で分かるように古くから分かっていた。

漢方医学では心身一如を説いている。

我が国の道元禅師も著書 『正法眼蔵:弁道話』の中で

「嘗観すべし、身心一如のむねは、仏法のつねの談ずるところなり」と述べている。

(「弁道話」を参照)。

道元禅師が言うように、

身(物質)と心(精神)を分離しない「身心一如」という考え方は

仏教の伝統的な考え方であることが分かる。

この他にも『大乗起信論』では「色心不二」という言葉でこれを表している。

名色とは五蘊(色、受、想、行,識)のことで、精神と肉体のことある。

名色と一つにまとめたのは五蘊説とのつながりを考えたせいではないだろうか?

ここまで来れば後は簡単である。

⑥の触は6処と外界との接触や相互作用を意味する。

⑦の受は感覚のうち快いものを取り、不快なものを捨てる根本の欲。

経典は欲愛、色愛、無色愛の3愛であると説いている。

⑤6処→⑥触→⑦受→⑧の系列は個人が感覚器官を通して外界と接触する時、

愛(感覚のうち快いものを取り、不快なものを捨てる根本の欲)が生じることを説いている。

ここで愛という言葉が分かりづらい。

現在では愛とはすばらしいことで全肯定されているからである。

現在用いられている"愛"と言う言葉と考えは

キリスト教文化に基づいたヨーロッパ輸入の思想であることに注意してほしい。

仏教での愛はもともと渇愛=欲望の意味で用いられている。

愛は仏教では苦の原因として否定的に用いられているのに注意すべきである。

このようにして⑤~⑧の因果系列が成立するのである。

⑨の取は欲望の対称に執着すること。

⑩の有は欲有、色有、無色有の3有よりなる存在。

これは人間が生きている状況を抽象的にとらえたものと考えられる。

従って、⑤6処→⑥触→⑦受 →⑧愛→⑨取 →⑩有 の因果系列は

外界との感覚的接触を通して渇愛が生まれ欲望の対称に執着するようになる。

このことが人間の生に等しいということを言っていることが分かる。

ここで取り上げられている人間はブッダから見れば苦の生活を送る

普通の人間、即ち凡人であることが分かる。

⑪の生は普通の人間の生活である。

⑫の老、死は人間の老いと死に伴う苦しみを言っている。

⑩有→⑪生→⑫老、死の因果系列は生きているから人間生活があり、

人間生活から老、死の苦があるということを言っていることがわかる。

老、死とは老、死という生物的現象を言っているのではない。

それに伴う苦しみを言っているのである。

以上の考察から12因縁をまとめると次のようになる。

無明に基づいて生きる人間が外界と感覚器官を通して接触しながら生きる時、

欲望に執着する結果苦の人生になる。

これは四聖諦の中の苦聖諦と苦集諦で言っていることと同じである。

このように考えると12因縁は見かけより簡単で分かりやすい。

現代でも通じる優れた人間論であることが分かる。

部派仏教の伝統的考えでは十二因縁は前世、現世、来世の3世にわたる

輪廻の因縁を説明する理論とされている。

部派仏教の考えでは(1)無明と(2)行は過去世の2因となる。

しかし、これが正しいとすると、無明は過去世で形成されたもので、現世の生活とは関係ない。

現世での修行によっては無明を脱して苦より解脱することはできないことになる。

現世の修行は来世の解脱の因にしかなりえない。

このようなことをブッダが説くはずがない。

むしろ①の無明と②の行は現在の因縁だと考えた方が合理的でブッダの説いた理論と矛盾しない。

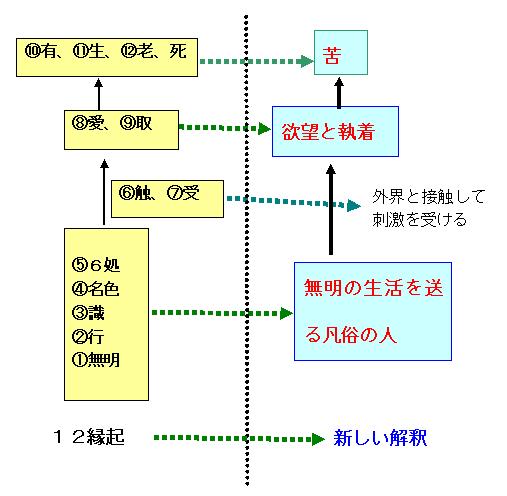

この考えを図示したのが次の図9.7である。

図の左側に12因縁を示す。

それを個人(凡俗人)、「欲望と執着」、苦の3グループにまとめて右側に示す。

図9.7の右側に示した個人とは無明の生活を送っている

凡人(知性も低く凡情に縛られた凡俗人)を表わしている。

図の右側は苦の生成プロセスを説明していることから「苦集諦」の詳しい説明になっている。

図9.7の12因縁をブッダの教えと結びつけると、

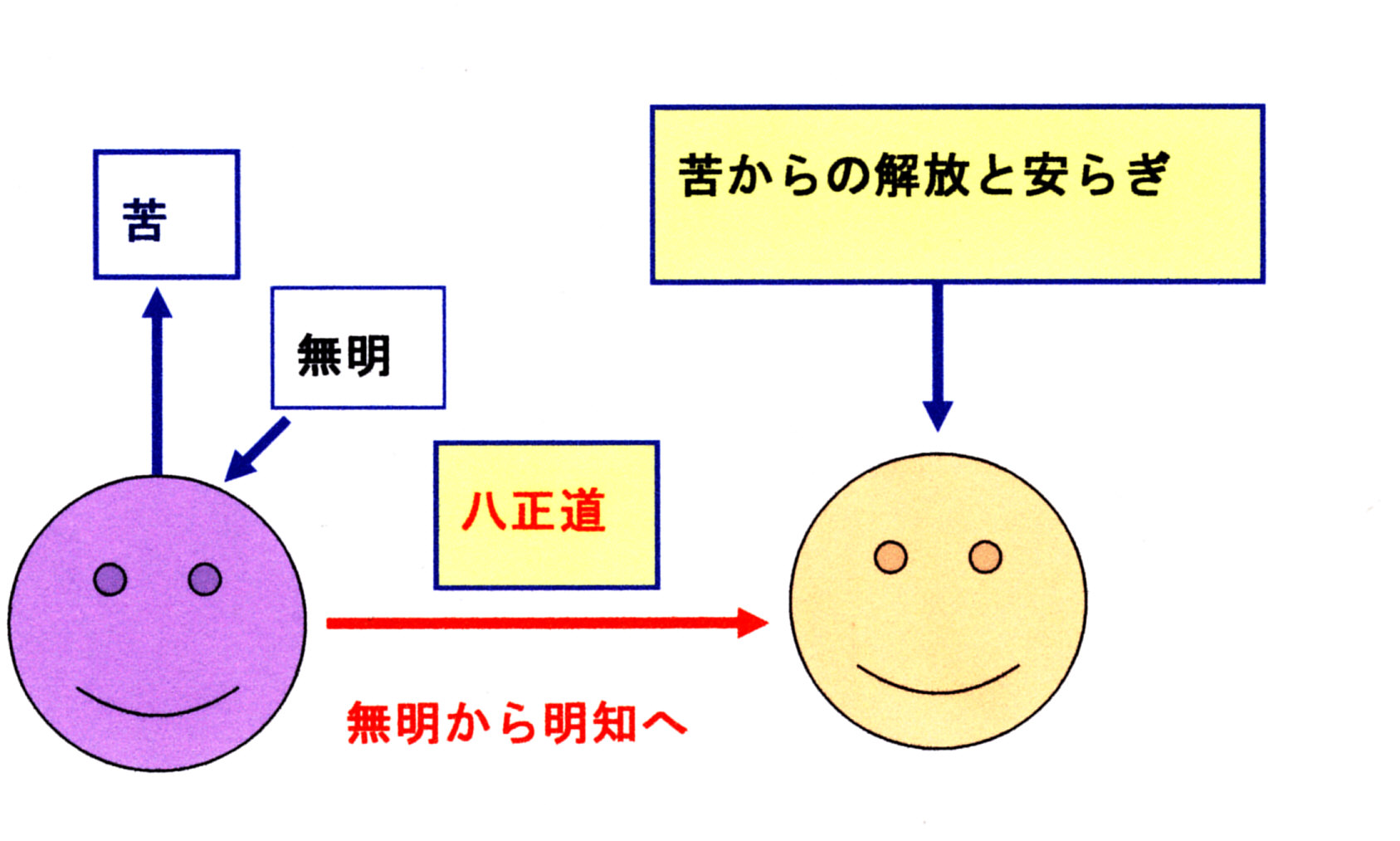

苦からの開放の道は次の図9.8のように簡単に表すことができる。

図9.8を見ると12因縁と四聖諦(特に苦集諦)、八正道の間に深い関係があることが分かる。

⑩有→⑪生→⑫老、死の3支は人生を表す。これを苦だと認識するのが苦聖諦である。

その苦は欲望と執着によって生じていると考えるのが苦集諦である。

苦集諦は上の図9.7において⑧愛、⑨取の2支を渇愛として捕らえ

苦の原因と見ていることに対応している。

12因縁のスキームでは人生苦の第一の要因は個人が無明に基づいた生活をしていることから生起する。

従って、苦を生滅させるには因果系列の第1にある無明(とくに渇愛)を消滅させれば良い。

そのようにと考えるのが苦集滅諦である。

また、苦の滅尽するための実践方法は八正道であるとするのが苦滅道諦である。

このように考えれば12因縁と四聖諦は見事に対応していることが分かる。

ただ12因縁では渇愛よりも無明が強調されている。

12因縁と四聖諦を対応させる時、

八正道は第一原因である無明→明知への変換方法であると理解されるだろう。

これは図9.8を見ればよく分かる。

12因縁が言っている個人(人間)とは無明に基づいて生活している普通の人間

を指していることも強調しておく必要がある。

普通の人間とは凡夫である。

ここで強調されていることは三世に渡る輪廻などではない。

無明に基づいた(無自覚な)生活をしていれば苦しみの生活しかないということを言いたいのである。

古い経典(相応部経典6.1.1)は

「世の人々は5つの感覚器官の対象を楽しみとし、

それらを悦び、それらに気持ちを高ぶらせている。

それらを楽しみとし、それらを悦び、それらに気持ちを高ぶらせている。」

と述べている。

このような生活は無明に基づいた生活であり、苦しみを生むと考えていたものと思われる。

それを12の項目(12支)に分析し、12支の因果系列(=因縁)

によって人生苦を説明したのが12因縁だと考えられるのである。

これを簡単な図によってまとめて説明したのが図9.7と図、9.8である。

八正道に於いて第1、第2に「正見」、「正思」が来ている。

その理由は12因縁で考えるとよく分かる。

八正道は12因縁の第1原因である無明を明知へ転換するための方法であることが分かる。

このように考えると12因縁は分かりやすい。極めて合理的な人間観である。

原始仏教では現実の人生を"苦"に満ちていると考える。

ゴータマ・シッダールタは29才の時、妻子を捨て俗世間を否定して出家した。

現実肯定の考えはもともとの仏教にはない。

「人生は"苦"である」

と否定的に見るのは原始仏教のセントラルドグマである。

ブッダ在世時代、2500年前の古代インド社会は

文化・生活レベルとも低く人生苦が充満していたと思われる。

医学的知識も低く、いったん病気に罹ると簡単に死んだだろう。

生産力も低いため食料も貧しい。

この時代状況を考えれば現実の生を"苦"に満ちていると考える考え方

は現実を直視した結果であると思われる。

この点古代インド時代に比べ文化・生活レベルとも格段に高い現代日本に生きる我々の"生"は楽しみも多い。

しかし、現代社会における楽しみは本質的な苦の解決ではない。

多くの娯楽は”苦の現実からの逃避”とも言える。

その観点からも、現実の生を"苦"に満ちていると考える考え方は現代でも正しい。

この人生を苦ととらえる古代の考えはわかりづらいところもある。

12因縁の各項が2500年前の古代インドの考えに基づいていることを考慮すれば、

仏教の考え方がよく分かる。

12因縁は人生苦の原因について因縁(=縁起)

という考え方を導入して原因分析を行ったものである。

因縁という分析法は合理的かつ科学的である。

原因分析を通して重要な結論に到達している。

それは<無明>が苦を生む原因であるという結論である。

因縁思考の原理は現在の結果には原因があるということ。

それと共にその原因が無くなれば果が無くなるという合理的な分析と思考(正見と正思)に基づいている。

この原理を12因縁に適用すれば、

無明を滅することができれば人生苦からの解放=心のやすらぎ(涅槃寂静)が得られるとするのである。

いかに無明を滅し人生苦からの解放=心のやすらぎ(涅槃寂静)を達成するかが仏教の大命題である。

<無明>の反対語は<明知>である。

<明知>によって人生苦からの解放=心のやすらぎ(涅槃寂静)をめざすのが仏教であると言える。

仏教が「知恵の宗教」と呼ばれる理由がここにある。

明知とは

正見と正思に基づいた"悟り"から生まれる知恵と言い換えてもよいだろう。

『この明知を達成する方法が8正道だ』と考えるとゴータマ・ブッダの仏教はすっきりと理解できる。

この12因縁は現在の仏教学ではブッダの直説だとは考えられていないようである。

多様な縁起説が存在しそれを集大成した完成態が12因縁だと考えられているようだ。

12因縁の原初形態では結果から原因に遡って因縁系列を辿っていったと考えられている。

即ち、

問い「何故老、死など生に伴う苦しみがあるのか?」

答え「それは生存(有)があるからだ。」

問い「それでは有は何を原因として生じるのか?」

答え「それは取(物心への執着)があるからだ。」

問い「それでは取は何を原因として生じるのか?」

答え「それは愛(渇愛、欲望)があるからだ。」

のように愛から始まる5支縁起や識から始まる10支縁起

(12縁起から無明、行の2つを除いたもの)が伝わっているからである。

~を縁にして生じるという表現も、生起の時間的な前後関係を主張しているのではなく、

生じて起こっていると解釈する考えもある。

同時因果だと考えるのである。

ここでは12因縁は現在の生における苦の関係だと仮定した。

この立場から考えると同時因果だと考える方が分かりやすい。

古い経典(相応部経典6.1.1)は「世の人々は5つの感覚器官の対象を楽しみとし、

それらを悦び、それらに気持ちを高ぶらせている。

それらを楽しみとし、それらを悦び、それらに気持ちを高ぶらせている。」

と述べている。

ブッダはこのような生活は無明に基づいた生活であり、苦しみを生むと考えている。

この観点から観ると現代人の生活は無明に基づく生活と言える。

多くの現代人は5つの感覚器官の対象を楽しみとし、それらを悦び、それらに気持ちを高ぶらせている。

それらを楽しみとし、それらを悦び、それらに気持ちを高ぶらせた生活をしている。

ブッダの目から見れば現代人の生活は無明に基づいた生活そのものと言えよう。

2500年前のブッダの考えは

現代人の野放し状態の感覚的欲望肯定の生き方と鋭く対立し、

その生き方に鋭い疑問を投げかけていると言ってよいだろう。

12因縁の第1項は無明(梵語:アビドヤー)である。

その意味は人生の真理に対する正しい知恵のないこと。

事象や道理をはっきり理解できない精神状態のこと。

無明は苦悩や不幸の根本原因と考えられている。

生への盲目的本能だと考える人もいる。

さらに人間の不安や苦悩の根底に隠れている暗い根拠だと考える人もいる。

古い仏典である雑阿含経「12因縁」には無明が次のように定義されている。

「彼如何が無明なる。もし前際を知らず、後際を知らず、前後際を知らず、

内を知らず、外を知らず、内外を知らず、業を知らず、報を知らず、業と報を知らず、

佛を知らず、法を知らず、僧を知らず、苦を知らず、集を知らず、滅を知らず、

道を知らず、因を知らず、因より起こる所の法を知らず、善と不明とを知らず、

罪と無罪と、習と不習と、劣りたると勝れたると、染汚と清浄と、

縁起と分別するとを、悉く知らず、6触処において如実に覚知せず、

彼彼において知らず、現観することなく、痴闇、無明、大冥なる、是を無明と名づく。」

この経典で言う、前際とは過去世、後際とは来世のことである。

過去世や来世を知ることが簡単にできるとは思われない。

それを除けば無明とは人生の真理に対する正しい知恵のないこと。

事象や道理をはっきり理解できない精神状態と考えて良いだろう。

SN(スッタ・ニパータ)1033詩には

「アジタよ、世間は無明によって覆われている。世間は貪りと怠惰の故に輝かない。

欲心が世間の汚れである。苦悩が世間の大きな恐怖である、とわたしは説く。」

とブッダは述べている。

これを読む限り無明とは<欲心に支配されて人生の真実に対する正しい知恵のないこと>

と理解して良さそうである。

SN(スッタ・ニパータ)の1034、1035詩で、

アジタが「煩悩の流れをせき止めるものは何か?」と質問したのに対し、

ブッダは「煩悩の流れは知恵によって塞がれる。」と答えている。

SNの1026詩でバーヴァリンの問いに

ブッダは「無明が頭頂であると知れ、

信仰と念いと精神統一と意欲と努力とに結びついている明知が頭頂を落とさせるのである。」

と言っている。

ここでは無明をなくすものが明知であることがはっきり説かれている。

明知とは8正道(正見、正思・・・)の実践で形成された智慧を指すことは明らかであろう。

このことは本来の仏教の主知的性質を示している。

八正道は「正見、正思、正語、正業、正命、正精進、正念、正定」

と思考言語行動を正しくすることを教えている。

このような生活を不断に究め実践していくことで無明を滅尽することができると

理解して良いのではないだろうか。

この観点に立てばブッダの教の間には矛盾がなくなる。

多くの教説は整合性をもって合理的に体系づけることができる。

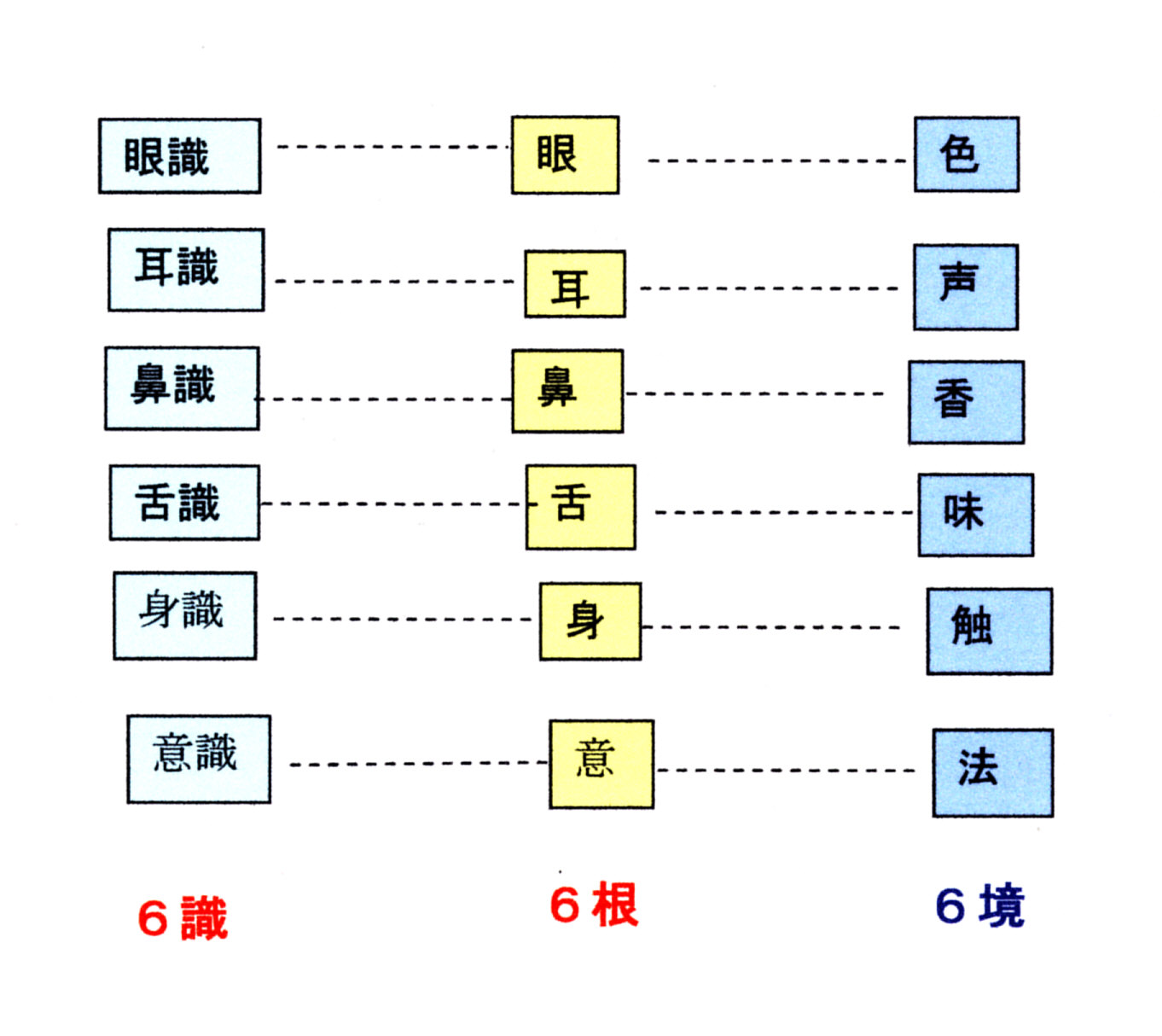

中部第115経、多界経や「テーリーガーター」など古い仏典には十二処、十八界という認識論が述べてある。

これは部派仏教理論の古典「阿毘達磨倶舎論」にも述べられると共に後世禅宗の考えにも影響を与えた。

五蘊説とともに世界認識の成り立ちを説明する原始仏教以来の優れた考え方である。

十八界という考え方は合理的な考え方で現在でも通用する考え方であるので見てみよう。

仏教では眼、耳、鼻、舌、身、意(意識)の6感覚器官(広い意味で、6根とも言う)

の対象として色、声、香、味、触、法の6境(対象)を考える。

6根が6境と接触すると6識が生ずると考える。6識とは眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識の6つを言う。

これを図示すると図9.9のようになる。6x3=18となるので十八界と言う。

このうち6根と6識を合わせて十二処と言う。

十二処は普通我々が考える自己に相当する。

次の図9.9に18界を説明する。

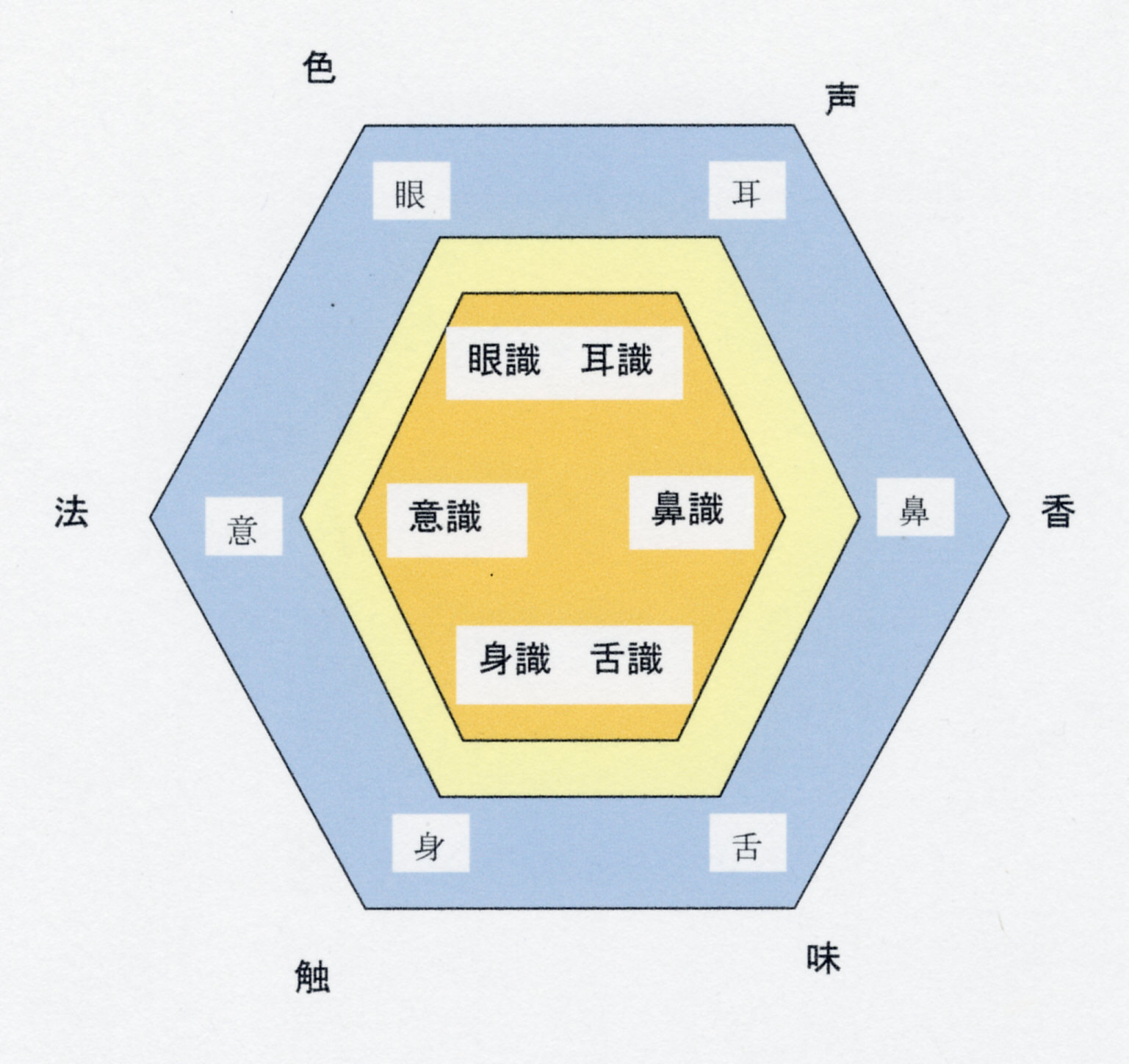

図9.9をもとに18界をさらに直感的で理解し易い図にしたのが次の図9.10である。

この図9.10の方が更にわかりやすい。

読者は三重の六角形の内部の中心にある六角形を見てハット気づくことがないだろうか?

そうだ、中心の六角形は脳に対応しているのである。

しかも脳の機能が局在分担されていることも表している。

脳科学では視覚、聴覚、味覚、触覚での生じる感覚信号はそれぞれ、

眼、耳、舌、皮膚で電気信号に変換され

神経系を通してすべて脳に行くことが分かっている。

例えば、視覚(眼識)の場合、眼の網膜上の視細胞で光はロドプシン

という視物質(たんぱく質)に吸収され電気信号に変えられる。

光のエネルギーがロドプシンを興奮させ電気信号に変換される。

この電気信号は視神経を通って後頭部にある視覚野に行く。

後頭部の視覚野で初期的な視覚が生じた後、

さらに側頭葉や頭頂葉に行き認知や立体的な空間認識(眼識)が生じる。

聴覚(耳識)は次のように説明される。

音声は耳の鼓膜を振るわせる。

この振動は耳小骨を振動させ内耳のリンパ液から聴細胞に到る。

音声の振動は聴細胞で電気信号に変えられ大脳皮質上の聴覚野に行き聴覚(耳識)が生じる。

では臭覚(鼻識)とは何だろうか?

匂いを運ぶ化学物質は分子である。

この匂いのもととなる分子は40万種もある。

そのうち人間がかぎ分けることができるのは3000~10,000種類の分子であるとされる。

この匂い分子は空気とともに鼻に入る。

鼻腔の奥に位置する嗅上皮に吸着された匂い分子は電気信号を生む。

電気信号に変換された匂い情報は嗅神経→扁桃核を通って大脳皮質の臭覚野に行き臭覚となる。

また味覚(舌識)は舌にある味蕾中の味細胞で感じられる。

味細胞で生じた味覚の電気信号は大脳皮質の味覚野に行く。

大脳皮質の味覚野で過去の記憶や経験と照合されて、味(舌識)として認識される。

身識とは触覚や痛覚のような感覚である。

これも皮膚の感覚細胞で感じられた刺激(熱い、痛いというような)

が電気信号(活動電位)として神経を通って脊髄→脳幹を通って大脳皮質の感覚野に行く。

大脳皮質の感覚野で痛みや熱さを感じるのである。

我々の実感としては痛みが生じた皮膚の部位が痛いとか熱いと感じている

と思うかもしれないが実際は脳が感じているのである。

脳が感じているのだが腕が痛いと感じることは「感覚の投射」と呼ばれている。

6識の最後の意識は大脳皮質の脳神経系で生じる思考などは

心(意識、精神)の働きだとしてもよいだろう。

このように、「6識は脳機能そのもの」と言える。

そのように考えると18界の概念は現代の脳科学が到達した結論と見事に一致している。

更に注目すべきは1番外側である。

1番外側の6角形は外界(環境)を表している。

内側の2つの6角形が12処である。

普通我々は12処(内部の2つの6角形)を自己と考え、

外界(=1番外側の6角形)との相互作用は軽く弱いと考えている。

しかし、図9.10では自己と外界との相互作用も取り込んで総合的に考えているのが特徴的である。

このよう考え方が2500年前に現れていたのは驚異である。

この三重の六角形で表した18界は五蘊の考え方とも重なっている。

それを同時に含んでいる。

これを見てもブッダの教えの核心は合理的な自己究明と自己を取り巻く世界認識であったことが分かる。

ブッダの教えの核心(=仏教)は常識的意味での宗教と違い科学的で合理的である。

この違いは他の宗教(例えば一神教)と際立って異なっている。

以上を見ても分かるようにブッダの教えは分かりやすく合理的である。

今まで合理的側面はややも軽視されてきた。

仏教は宗教であるという既成観念に縛られていたためだと思われる。

日本における多くの仏教学者、インド哲学の研究者は寺院出身の子弟である。

そのような人々にとって仏教=(諸仏を崇拝する宗教)であるという考えを捨てたら自己否定になる。

特に大乗経典で説かれる阿弥陀仏、観世音菩薩、薬師如来など多くの諸仏諸菩薩は原始仏典には登場しない。

明治以降の近代的な仏教学ではゴータマ・ブッダが大乗仏教経典で

説かれる極楽浄土の教えを説いたという証拠や根拠はないのである。

そのため、原始仏教経典で説かれる非宗教的な面は、

故意に無視されるのかも知れない。

「仏教は宗教である」という既成観念に縛られるとブッダの教えの本質は見えない。

そのような既成観念から自由になって、冷静に客観的に見るとその本質が見えてくる。

仏教伝道に行く比丘に対しブッダは次の心得を言ったと伝えられている。

「初めも善く、中ごろも善く、終わりも善く、道理と表現とが備わった教えを説きなさい。」

(相応部経典1・4・1・5)

道理が備わった教えとは合理的な(道理に合った)教えという意味に通じる。

スッタニパータ第三章にはブッダは修行僧に対し四つの特徴を具えたことばを説かねばならない

と言ったと述べられている。

四つの特徴を具えたことばとは

1. みごとに説かれたことばのみを語り悪しく説かれたことばを語らない。

2. 理法のみを語って理にかなわぬことを語らない。

3. 好ましいことのみを語って好ましからぬことを語らない。

4. 真実のみを語って、虚妄を語らない。

の4条件を具えたことばである。

ブッダのこの四条件はSN450詩に次ぎのように繰り返し説かれる。

SN450詩「立派な人々は説いた、

ⅰ. 最上の善いことばを語れ。「これが第1である。」

ⅱ.正しい理(ことわり)を語れ、理に反することを語るな。「これが第2である。」

ⅲ. 好ましいことばを語れ。好ましからぬことばを語るな。「これが第3である。」

ⅳ. 真実を語れ。偽りを語るな。「これが第4である。」

スッタニパータを読むと最初にブッダが語ったことが述べられ、

それが繰り返しの形で450詩にまとめられている。

このことはブッダの原始仏教において

この4条件がいかに重視されていたかを示すものである。

全く同じ言葉が相応部経典8・5「善いことば」に見えることからも分かる。

特に第2条件と第4条件が注目される。

この条件は科学者に要求される条件と全く一致している。

好ましいことばとは漢訳仏典では愛語と訳され愛情のこもった言葉のことである。

ブッダの教え(ダンマ=理法)は理知と愛情を具えた教えであることが分かる。

ブッダの教え(ダンマ=理法)は真理と不可分である。

スッタニパータの次の詩を読むとそのことがよく分かる。

SN70詩「妄執の消滅を求めて、怠らず、明敏であって、

学ぶこと深く、こころをとどめ、理法を明らかに知り、自制し、

努力して、犀の角のようにただ独り歩め。」

SN327詩「真理を楽しみ、真理を喜び、真理に安住し、

真理の定めを知り、真理をそこなうことばを口にするな。

みごとに説かれた真実にもとづいて暮せ。」

ブッダの教えはパーリ語でダンマ、サンスクリット語でダルマと呼ばれ理法と訳される。

上の2つの詩に見られるように真理と不可分である。

SN927詩「わが徒はアタルヴァ・ベーダの呪法と夢占いと相の占いと星占いとを行ってはならない。

鳥獣の声を占ったり、懐妊術や医術を行ったりしてはならぬ。」

SN359詩「知恵ゆたかに、流れを渡り、彼岸に達し、完全な安らぎを得て、

こころ安住した聖者におたずね致します。

家から出て諸々の欲望を除いた修行者が、正しく世の中を遍歴するには、

どのようにしたらよいのでしょうか。」

SN360詩 師は言われた、「瑞兆の占い、天変地異の占い、夢占い、相の占いを完全に止め、

吉凶の判断をともにすてた修行者は、正しく世の中を遍歴するであろう。」

懐妊術や医術を行ったりしてはならぬと言う言葉は現在では理解しがたい。

しかし、ブッダ在世当時には現在のような進んだ医学はない。

随分いい加減で詐欺まがいの医療行為も横行していたものと考えられる。

当時のインド社会には呪術や呪術的思想がはびこっていたことが分かっている。

「わが徒はアタルヴァ・ベーダの呪法と夢占いと相の占いと星占いとを行ってはならない。」

に力点が置かれているものと考えることができるだろう。

ブッダは当時のインド社会にみなぎる呪法を「畜生の学」と呼び、

呪術を行う者を「波逸提(はいつだい、嘘いつわりを行ったり畜生を殺した者に対する教団内での罪)」

を犯すとして、弟子達に厳しく禁じたのである。

このようなブッダの考え方や態度は現代の科学的合理性に通じると言えるだろう。

古くヴェーダの宗教的儀式においてマントラ(真言、呪)が神歌として用いられた。

マントラはバラモン出身の修行僧によって仏教に持ち込まれた。ブッダは始めこれを禁じた。

後に毒蛇を避けたり、歯痛・腹痛を治療させるための呪は

方便として使用を許したと考えられている。

この例にもブッダの科学的合理的態度は読みとれる。

後に大乗仏教や密教がダーラニー(陀羅尼、神呪)を取り入れたのはブッダの本意とは異なると考えて良い。

紀元一世紀に諸仏を信仰する大乗仏教が誕生する。

この時までに仏教に何か大きな変化が起きていたことを示唆している

SN1146詩で ブッダは

「ヴァッカリやバドラーヴダやアーラーラヴィ・ゴータマが信仰を捨て去ったように、

そのように汝もまた信仰を捨て去れ。

そなたは死の彼岸にいたるであろう。ピンギヤよ。」

と言っている。

原始仏典「出家の功徳」には

「人に幸福をもたらす呪文、神託を神に問う術、太陽崇拝、大いなるもの(梵天、あるいは地母神)への崇拝、

幸福の女神シュリーを呼び寄せる術を断つことが比丘の戒律の1つです。」

とあり、神への信仰や呪術を否定している。

最初期の仏教においては神々への祈願や信仰は否定されたことは中村元博士などの研究で分かっている。

仏教の基本原理である無常観や縁起説は科学と矛盾しない合理的思想である

ブッダの教えは死後インド西北部にあったギリシャ人植民地(バクトリアなど)の

ギリシャ人に受け入れられたことが知られている。

初期の仏像がギリシャ人の顔をしていることでも分かる。

ギリシャ人はギリシャ哲学でも分かるように合理的な思考をする人々である。

彼らに受け入れられたことはブッダの教えが元々合理的(非インド的)であったことを

意味しているのではないだろうか?

このためブッダの教えは当時のインドでは理解されなかった。

これが後世大乗仏教→密教へと変容し最終的にヒンズー教に吸収され

インドから消滅する原因となったと考えれば分かりやすい。

ブッダが合理主義者であったことは仏教学者田上太秀博士も

その著書「仏陀のいいたかったこと」で述べておられている。

このような合理的思考態度は紀元前後に興起した大乗仏教では見事に無くなるのである。

現代人は容易にホームレスになれる。

東京をはじめ大都市の公園、駅にはホームレスがいる。

ゴータマ・ブッダをはじめとする 原始仏教の出家僧達は

僧伽(サンガ)という集団を形成し修行生活を送っていた。

彼等は生産活動に従事することなく、

村々を回って托鉢乞食することによって食事を得ていたので

定住の生活空間(家)を持たなかった。

彼等は托鉢、乞食(こつじき)によって食物を得て、1日1食(午前中だけ)の

質素な食事による修行生活を送っていたのである。

衣服としては捨てられたボロ切れを縫い合わせた粗末な

衣服糞掃衣(ふんぞうえ)をまとうのを理想とした。

家を持たず、大樹の下や岩窟中で寝ていたので、

ある意味でホームレスに近い人達だとも言えるだろう。

ただし、彼等は悟りと解脱という崇高な目的への強い意思を持って出家した。

その目的のためには小欲知足の禁欲的修行が理想とされ、

野外生活を行っていたのである。

この点現代のホームレスと大きく違う。

ブッダは80歳になって故郷へ向かう旅の途中で

沙羅双樹(2本のサーラ樹)の間に横になって死んだ。

これは仏教徒のあいだでは「偉大な涅槃」として尊ばれている。

しかし、見方と表現を変えれば、「行き倒れの死」であったと言えるのではないだろうか?

後世の禅宗になると乞食の群れに混じって修行生活した有名な高僧もいる。

我が国では大燈国師(宗峯妙超、1282~1337)は京都五条の橋の下で

乞食の群れに混じって修行したという伝説(聖胎長養の生活)を持っている。

また乞食桃水(こじきとうすい、桃水雲渓、曹洞宗の僧、1605~1683)などが知られる。

これもホームレス的な側面を示している。

初期仏教僧(出家修行僧)の少欲知足を理念とする修行生活は頭陀行(ずだぎょう)と呼ばれる。

頭陀行(ずだぎょうは次の十三項目(十三頭陀支)にまとめられる。

1.糞掃衣支(ふんぞうえし): ぼろ布を綴り合せた衣を着用する。

2.三衣支(さんねし): 大衣、 上衣、 大衣、だけを着用する。

3.常乞食支(じょうこつじきし): 食は乞食のみによって得る。招待の食事はとらない。

4.次第乞食支(しだいこつじきし): 家を順にまわって乞食する。好みの家を選ばない。

5.一坐食支(いちざじきし): 坐をいったん立ったらもう食事をしない。

6.一鉢食支(いっぱつじきし): おかわりしない。

7.時後不食支(じごふじきし): 食事は午前中一回のみ。

8.阿蘭若住支(あらんにゃじゅうし): 人里離れたさびしいところに住む。

9.樹下住支(じゅかじゅうし): 大樹の下に住む。

10.露地住支(ろじじゅうし): 床の上や屋根の下には住まない。露地の上に住む。

11.塚間住支(ちょうげんじゅうし): 死体捨て場に住む。

12.随所住支(ずいしょじゅうし): たまたま手に入れた座具や場で満足する。

13.常坐不臥支(じょうじふがし): いつも坐ったままでおり、決して横にならない。

頭陀行(ずだぎょう)は出家修行者の理想的な生活態度だとされた。

小欲知足の頭陀行は感覚器官の対象を楽しみ、

気持ちを高ぶらせる世俗的生活から離れるための生活法と考えられる。

この禁欲的生活によって渇愛や欲情から離れ、煩悩が消滅し涅槃に近づくと考えられた。

このような頭陀行を実践した仏弟子として有名なのはマハーカッサパ(摩訶迦葉)である。

彼はゴータマ・ブッダの死後仏教教団(僧伽)の実質的なリーダーとなったと考えられている。

このような修行生活はインドのような暖かい気温の場所で初めて可能であったと言える。

日本、中国のように冬の寒い風土では三衣支だけでの野外生活は寒くて不可能であろう。

強いて行えば冬の寒天には凍死してしまうだろう。

食事も乞食に依存して生きる生活もインドのように修行者を支える

社会風土だからできた修行生活であったと言える。

事実中国の禅宗教団では禅僧達は自給自足的生活を送るようになる。

現代日本の僧侶の間でも乞食(こつじき)は義捐金募集の目的などで行われているがきわめて希である。

塚間住支も古代インドの死体放棄(死体置き場)の社会習慣をうかがわせるものである。

今でいうと人里離れた墓場に住んで修行するようなことになるだろうか。

これも古代インドだからできた修行生活である。

その後時代が下がるにつれ仏教教団も国王や富豪の庇護を得て

立派な僧院が建てられるようになった。

こうなると僧院などに定住した修行生活に変化していくのである。

しかし、ブッダに始まる古代仏教徒の原点は頭陀行に見られるような小欲知足の禁欲的修行生活、

いわばホームレス的修行生活であったと言える。

このことは仏教の原点を論じる時忘れられてはならないだろう。

マハー・パリニッバーナ経(「ブッダ最後の旅」)はブッダの最後(死=涅槃)を伝える原始仏教経典である。

80才になったブッダは肉体の衰えを感じ、侍者アーナンダと共に故郷に向かって最後の旅に出る。

この経典はブッダの最晩年の姿と説法を伝えている。

この経典を読めばブッダの真意が伝わってくる。

ブッダはヴェーサーリーの重閣講堂でヴェーサーリー近辺の出家修行者を集め説法をする。

ブッダの遺言ともとれる説法である。

そこで尊師(ブッダ)は修行僧たちに告げられた。

「さあ、修行僧たちよ。わたしはいまお前たちに告げようー.

もろもろの事象は過ぎ去るものである。怠けることなく修行を完成なさい。

久しからずして修行完成者は亡くなるだろう。これから三ヶ月過ぎたのちに、修行完成者は亡くなるだろう」と。

尊師、幸いな人、師はこのように説かれた。このように説いたあとでさらに次のように言われた。

「わが齢は熟した。

わが余命はいくばくもない。

汝らを捨てて、わたしは行くであろう。

わたしは自己に帰依することをなしとげた。

汝ら修行僧たちは、怠ることなく、よく気をつけて、よく戒めをたもて。

その思いをよく定め統一して、おのが心をしっかりと守れかし。

この教説と戒律とにつとめはげむ人は、生まれをくりかえす輪廻をすてて、

苦しみを終滅するであろう」

と。上の説法の中で

『もろもろの事象は過ぎ去るものである。怠けることなく修行を完成なさい。』

という言葉はブッダの遺言とされている。

同じ説法中で注目すべき言葉は

「わたしは自己に帰依することをなしとげた。」

という言葉である。

これはなにげなく読み飛ばすような部分である。

しかし、よく考えるとこの言葉にブッダの教え(仏教)の本質があることに気付くのである。

ブッダはこの言葉の中に自己(人間)の生命と認識能力に信頼して悟り、

ここまで来た人生の長い道のりを回想し思いを込めたのではないだろうか。

ブッダは旅の途中でヴェーサーリー近辺のベールヴァ村で病に伏した。

その時侍者アーナンダ(阿難、ブッダの従弟)は不安と期待に心が揺れた。

アーナンダ(阿難)はブッダに近侍していたにもかかわらずまだ悟りを得ていなかった。

このままブッダが死去したら自分はどうしたらよいのかという不安である。

期待とはブッダが死ぬ前に何か秘密のすばらしい教えを

自分だけにこっそり教えてくれるのではないかという期待感であった。

当時のインドでは死の直前に、秘密の教えを特別の弟子にこっそり教える師がいたためである。

このようなアーナンダの心を読んで、ブッダは次のように言う。

「アーナンダよ、修行僧たちはわたくしに何を期待するのであるか?

わたくしは内外の隔てなしに(ことごとく)理法を説いた。

完き人の教えには、何ものかを弟子に隠すような教師の握拳(にぎりこぶし)は存在しない。

「わたくしは修行僧のなかまを導くであろう」とか、

あるいは「修行僧のなかまはわたくしを頼っている」とこのように思う者こそ、

修行僧のつどいに関して何ごとかを語るであろう。

しかし向上につとめた人は「わたくしは修行僧のなかまを導くであろう」

とか「修行僧のなかまはわたくしを頼っている」とか思うところがない。

向上につとめた人は修行僧のつどいに関して何を語るであろうか。

アーナンダよ。わたしはもう老い朽ち、齢を重ね老衰し、

人生の旅路を通り過ぎ、老齢に達した。わが齢は80となった。

たとえば古ぼけた車が革紐の助けによってやっと動いて行くように、

恐らくわたしの身体も革紐の助けによってもっているのだ。

しかし、向上につとめた人が一切の相を心にとどめることなく

一部の感受を滅ぼしたことによって、相の無い心の統一に入ってとどまるとき、

そのとき、かれの身体は健全(快適)なのである。

それ故に、この世で自らを島とし、自らをたよりとして、他人をたよりとせず、

法を島とし、法をよりどころとして、他のものをよりどころとせずにあれ。

では修行僧が自らを島とし、自らをたよりとして、他人をたよりとせず、

法を島とし、法をよりどころとして、他のものをよりどころとしないでいる

といことは、どうして起こるのであるか?

アーナンダよ。ここに修行僧は身体について身体を観じ、熱心に、よく気を付けて、念じていて、

世間における貪欲と憂いを除くべきである。

心について心を観察し、熱心に、よく気を付けて、念じていて、世間における貪欲と憂いを除くべきである。

諸々の事象について諸々の事象を観察し、熱心に、よく気を付けて、念じていて、

世間における貪欲と憂いを除くべきである。

アーナンダよ。このようにして、

修行僧は自らを島とし、自らをたよりとして、他人をたよりとせず、法を島とし、法をよりどころとして、

他のものをよりどころとしないでいるのである。

アーナンダよ。今でも、また私の死後にでも、誰でも自らを島とし、自らをたよりとして、

他人をたよりとせず、法を島とし、法をよりどころとして、他のものをよりどころとしないでいる人々がいるならば、

彼らはわが修行僧として最高の境地にあるであろう。」

ブッダ最晩年の姿を伝えるこの経典(大パリニッバーナ経)は

重要なことを五つ言っている。

それは

1.

ブッダの教えには握拳(秘密の教え)はない。

2.

ブッダには「わたくしは修行僧のなかまを導くであろう」とか、

あるいは「修行僧のなかまはわたくしを頼っている」という考えがない。

3.

この世で自らを島とし自らをたよりとして、他人をたよりとせず、

法を島とし、法をよりどころとして、他のものをよりどころとせずにあれ。

4.

心を始め諸々の事象について諸々の事象を観察し、

熱心に、よく気を付けて、念じていて、貪欲と憂いを除くべきである。

5.

「しかし、向上につとめた人が一切の相を心にとどめることなく

一部の感受を滅ぼしたことによって、相の無い心の統一に入ってとどまるとき、

そのとき、かれの身体は健全(快適)なのである。」

の五つである。

1ではブッダの教えには秘密の教えはないことを言っている。

しかし大乗仏教では秘密の教えを強調し始める。

後期大乗仏教である密教はその秘密の教えである。

そこにはブッダが禁止した呪術やマントラが麗々しく取り入れられている。

後期大乗仏教である密教は仏教(ブッダの教え)ではないと言えるだろう。

2でのブッダの言葉はブッダが無我の教えを完全に自分のものにしていたことを示している。

普通新興宗教の教祖は死ぬ前にその教団をいかにして発展させ、その教勢を保持するかに腐心する。

後継者を指名したり、有力な弟子達に教団の維持発展について言い残す。

しかし、この経典を読む限り、ブッダには自分が創設した教団に対する我執や

<我がもの>という我欲の思いがなかった。

我執を去る、わがものという思いを捨てる<無我の思想>は仏教の核心である。

教祖自身が完全に自分のものにしていたことが分かる。

後世、中国禅では摩訶迦葉尊者(マハーカーシュパ)がブッダの後を継いで仏教の第二祖になったと主張する。

いわゆる「拈花微笑」の伝説である。

しかし、大パリニッバーナ経を読む限り、無我の悟りを自分のものにしていたブッダは第二祖を指名して、

仏教教団を大教団にしたいというような世俗的な欲や意図などは無かったことが分かる。

『無門関」第6則「世尊拈花」で説かれる『摩訶迦葉尊者(マハーカーシュパ)がブッダの後を継いで仏教の第二祖になった』

という主張は『中国人によって創作された神話』だと考えてよいのではないだろうか。

3の「この世で自らを島とし自らをたよりとして、他人をたよりとせず、法を島とし、

法をよりどころとして、他のものをよりどころとせずにあれ。」

という言葉は<自帰依>、<法帰依>の教えとして有名である。

<自帰依>、<法帰依>の教えはブッダの教えの核心をなすと言えるだろう。

ここで、ブッダは「他のものをよりどころとせずにあれ」と言っていることが注目される。

この言葉は「教祖である仏は勿論、神や神々を信仰して生きる」ことも否定しているからである。

ここには神や諸仏への信仰は何も説かれていない。

ブッダの死後500年くらいして大乗仏教が興隆する。ブッダは神や諸仏への信仰は説いていない。

<自帰依>、<法帰依>の教えは大乗仏教と矛盾している。

これは<大乗非仏説論>を支持するものと言えるだろう。

大パリニッバーナ経で説かれるブッダの教えがいかに時代を超えた合理的なものであったことを示している。

5で、ブッダは「心を始め諸々の事象について熱心に、

よく気を付けて観察し、貪欲と憂いを除くべきだ。」と観察と修行の大切さを言っている。

客観的観察の姿勢は科学者(特に実験科学者)の姿勢である。

ブッダは現代の科学者にも通じる合理的心性を持っていた人だと分かる。

5での注目点は坐禅の健康効果について言っていることである。

ブッダは<自帰依>と<法帰依>の教えを述べる前に

「しかし、向上につとめた人が一切の相を心にとどめることなく

一部の感受を滅ぼしたことによって、相の無い心の統一に入ってとどまるとき、

そのとき、かれの身体は健全(快適)なのである。」と言っていることが注目される。

「一部の感受を滅ぼしたことによって、相の無い心の統一に入ってとどまるとき」とは

禅定修行(坐禅修行)によって達成される無我無相の心の状態について述べていると考えることができる。

従って、この言葉は禅定修行(坐禅修行)によって無相の心的状態を達成し、それになじむと、

坐禅修行者の身体は健全(快適)で、健康になると言っていることが分かる。

ブッダは禅定(坐禅)の健康効果に既に気付いていたのである。

この言葉は禅と健康の関係の観点から注目される。

(「坐禅の健康効果」を参照)。

キリスト教やイスラム教など他の高等宗教では自己への帰依は説かない。

唯一神への絶対的な帰依を説く。

これと反対に、ブッダは神などの超越者に帰依することではなく、

自己と理法(=真理)に帰依する道を説いているのだ。

マハー・パリニッバーナ経はブッダの最後の教えとして、

「法帰依」と「自帰依」を伝える経典として有名である。

「わたしは自己に帰依することをなしとげた。」という言葉は、

「信頼するに値する自己を確立するために、自帰依」の教えを

ブッダ自身が実践し、なしとげたことを高らかに表明していることが分かる。

2500年前の古代にこのような時代を先取りするような教えがあったとはまさに驚異的である。

ブッダは最後の説教で「法帰依(法灯明)」と

「自帰依(自灯明)」を説いたことはよく知られている。

しかし、それは仏教書ではブッダの説教の1つとして、あるいは知識として説かれることが多い。

しかし、マハー・パリニッバーナ経を真剣(素直に)に読むと

それがブッダの教えの本質であることに気付く。

普通人間は弱い。悪いこともする。

そのような弱い人間は他の高等宗教で説くように全知全能の神(超越者)

や無量寿・無量光の阿弥陀如来のような全知全能に近い如来に帰依する方が

救われるのではないかと思われるかもしれない。

実際、ブッダの死後ブッダの「自帰依」の教えは変容し放棄される。

ブッダの死後500年経つと、仏像が作られブッダは神に等しいものとして神格化され

崇拝と信仰の対象に祭り上げられるのである。

(「仏とは何か?」を参照)。

歴史的に見ても紀元前後は高等宗教の勃興期であった。

仏教徒達はブッダの悟りと教えの真髄を見失うのである。

か弱い人間ブッダよりも神(超越者)として祭り上げた如来(ブッダ)や菩薩を崇拝し、

帰依する道を選ぶのである。大乗仏教の誕生と興隆である。

大乗仏教徒達によって「法帰依」と「自帰依」

の道は忘れ去られ(or放棄され)た。

彼等は膨大な大乗経典を創作し諸仏や諸菩薩信仰の道をひたすらに進んで行くのである。

大乗経典には阿弥陀如来や薬師如来、大日如来、観世音菩薩、弥勒菩薩、文殊菩薩など

多くの仏や諸菩薩が登場する。

しかし、大乗経典で創作されたそのような諸仏・諸菩薩は原始仏典には登場しない。

大乗経典に登場する諸仏・諸菩薩は原始仏典には現れることはないのである。

ブッダの死後500年の間に仏教に何か大きな変化があったと考えるしかないだろう。

現代では、ブッダの<自帰依>と、<法帰依>の教えは大きな意味を持っている。

人間の文明と知はこの200年の間爆発的な発展を示した。

科学にその典型的な姿を見ることが出来る。

人間は自然を知り、生命現象の本質も明らかにすることに成功した。

その結果、一神教の説く『全知全能の神』は

存在しないことはいまや明らかだと言っても良いだろう。

今や神の存在を仮定しないと説明できない現象はない。

どの科学の教科書(物理や化学の教科書)を読んでも、

神が登場してその存在を仮定して説明するようなことはない。

19世紀の哲学者ニーチェ(1844~1900)が言ったように、

もはや「神は死んだ!」と言っても良いだろう。

進化論は人間は神の被創造物ではないことを明らかにした。

2000年前には治療不可能であった多くの病気は神々のせい、或いは不信心のせいだと考えられた。

聖書に天刑病として出る癩病(ハンセン病)がその有名な例である。

昔は不治の病だとされていたが今では簡単に完治するようになった。

昔は神に祈り頼ることしか病気の治療は不可能だと考えられていたので祈るしかなかった。

しかし、現在では病気になると病院に行く。

寺院や教会に行って祈ったりする人は今では少数派(変わり者)だ。

現在では多くの病は神に頼ることなく治療できるようになった。

病気の原因や生命の本質が分かって来たためである。

人間は弱く、悪いこともする。不完全な存在である。

ブッダが説く「自帰依」の教えではそのような自己を見つめ法(真理)に帰依し、

たゆまず修行することが求められる。

そのことによって、自己発見をし(悟り)、信頼に値する自己確立をすること目指している。

既に見たようにブッダによって説かれた仏教は

もともと絶対者や超越者(神)を立てない合理的な宗教であった。

唐代の禅僧臨済(?~867)は「臨済禄」において

「自らを信ぜよ。随所に主となれ」

と主体的な自己実現を説いたことで有名である。

( 「臨済録」示衆8-2を参照 。)

我が国でも江戸時代の禅僧鈴木正三(1579~1655)はその著書「万民徳用」において

「誠に成仏を願う人ならば、自身を信ずべし。

自身を信ずというは、自身即ち、仏なれば仏の心を信ずべし。」と説いている。

正三の「自身即ち、仏なれば仏の心を信ずべし」とは

「我々の心は本来仏であるからそれを信じなさい」という意味である。

これは禅宗の教説であるが彼の言いたいことはブッダの「自帰依」と同じであろう。

ブッダの「自帰依」の教えはそのような所に復活し脈脈と継承されているのである。

このようなことを言うと

「人間はその科学文明と能力に慢心しますます救い難くなるのではないか?

環境破壊なども益々進むのではないか?」

と言う疑問が出てこよう。

仏教の面白さ(or奥深さ)はこの自己過信と慢心に対する特効薬も用意していることである。

これはスッタニパータ(SN)を読めば分かる。

問うていわく「修行者はどのように観じて、世の中のなにものをも執することなく、

安らいに入るのですか?」

師(ブッダ)は答えた「<われは考えて、有る>という<迷わせる不当な思惟>

の根本をすべて制止せよ。

内に存するいかなる妄執をもよく導くために、常に心して学べ。」

「内的にも外的にも、いかなることがらをも知りぬけ。

しかし、それによって慢心を起こしてはならない。

それが安らいであるとは真理に達した人々は説かないからである。

これ(慢心)によって『自分は勝れている』と思ってはならない。

『自分は劣っている』とかまた『自分は等しい』とか思ってはならない。

いろいろの質問を受けても、自己を妄想せずにおれ。」

SN930詩:

「また修行者は高慢であってはならない。

・・・・傲慢であってはならない。不和をもたらす言辞を語ってはならない。」

などに見られるように慢心を除くことや慎み深くあることが強調されている。

その根拠はSN916詩が述べるように、自己の本質は無我であるからである。

慢心は自我への執着から起こる。

もしそれを無くし、無我の真相を体得すれば傲慢・慢心は起こり得ない。

ブッダは『もろもろの事象は過ぎ去るものである。怠けることなく修行を完成なさい。』

とその境地へ到達するため、たゆまぬ修行を求めているのである。

実際多くの高僧達の伝記を読むと、彼等は例外なく慎み深い。

自我への執着を離れているからであろう。

マハー・パリニッバーナ経で見たように、

ブッダには教団の指導者である(自分が指導している)という意識を持たなかった。

教団の創始者であるという意識はあったろうが教団は我がものであるという意識はなかった。

教主として教団への執着はなかったから、

死後の教団維持についてもブッダには執着心はなかったのである。

ブッダ以降、インドの仏教教団には、教団の実質的な指導者はいたかも知れないが、

代々の指導者を立てることはなかったのである。

中国禅では西天28祖、ブッダ→摩訶迦葉→阿難→ ・・・般若多羅尊者(27祖)→菩提達磨(28祖)

による伝法があったと主張する。

( 「禅の思想その1」を参照 。)

しかし、インド仏教ではそのような史実はない。

中国禅における西天28祖の伝説は中国人創作の神話的伝説と言えるだろう。

文豪夏目漱石は「心」という作品(1914年に発表された作品)の中で主人公に

「私は私自身さえ信用していないのです。

つまり自分で自分が信用できないから、人も信用できないようになっているのです。」

と言わせている。

2500年前ブッダは自己の脳宇宙に向き合い、

八聖道と理法の実践を通して五蘊無我の実相を明らかにし、

信頼できる自己を確立しそれに帰依するすることができた。

ブッダの「「自帰依」の思想はそれを言っている。

漱石の言う「近代人の心の闇」は2500年前の古代インドに於いて既に打破されていた

と言うべきであろうか。

インド古代のブッダと近代の不思議な接近、遭遇である。

ゴータマ・シッダールタの開悟が仏教のキーポイントであることは誰も否定はしないだろう。

ゴータマ・シッダールタは菩提樹下で座禅を組み精神を集中させ、

澄心端座の後暁の明星を見て豁然と大悟したと仏伝は一致して伝えている。

ブッダ成道の地ボードガヤーには開悟した場所に菩提樹と「金剛宝座」が現在でも残っている。

しかし、ブッダの開悟と坐禅の役割についてははっきりしない。

坐禅(禅定)の役割について考える時ブッダの修行について時を追って見よう。

ゴータマ・シッダールタは出家直後2人の仙人を訪ね修行した。

恐らく出家前からこの2人に目を付けていたものと思われる。

ウッダカ・ラーマプッタ仙とアーラーラ・カーラマ仙の2人である。

アーラーラ・カーラマ仙のところでは「無所有処定」を、

ウッダカ・ラーマプッタ仙人のところでは「非想非非想処定」を体得した。

ゴータマ・シッダールタがこれらの禅定の境地をすみやかに体得したのを

ウッダカ・ラーマプッタとアーラーラ・カーラマは知り、一緒に弟子を率いようと勧誘する。

しかしシッダールタはその申し出を断り2人のところを去る。

普通ブッダはこの2人の教える禅定では悟ることはできないと

考えたため2人の仙人を見放したと考えられている。

坐禅修行に満足できなかったゴータマは、2人の仙人のもとを去り

断食と止息(呼吸の制御)による苦行に挑戦する。

当時は坐禅とともに苦行が悟りに必要だと考えられていたからである。

ゴータマ・シッダールタは6年間にわたる苦行を行う。

しかし、結局、苦行は身体を苦しめるだけで悟ることはできないとして彼は苦行も放棄する。

村娘スジャータのさしだした乳粥を食べ体力を取り戻したシッダールタは、

悟るまでは死んでも止めないと必死の覚悟をして、坐禅を組み開悟に至るのである。

坐禅修行を一旦放棄して苦行に挑戦したが苦行も放棄して再び坐禅修行に戻るのである。

これは何を物語っているのであろうか?

まずウッダカ・ラーマプッタとアーラーラ・カーラマのところでした坐禅修行を卒業後

ゴータマ・シッダールタは苦行に入っている。

坐禅修行を卒業しそれは悟りに至る道ではないとしながらもゴータマ・シッダールタは

禅定(坐禅)に回帰して坐禅しながら開悟に至っている。

ブッダは苦行は否定しても・禅定は否定していないのである。

禅定は8正道の中の1項に「正定」として入っている。

また仏教の修道論の基礎である「戒・定・慧」の三学には禅定(「定」)が入っている。

ゴータマブッダの原始仏教時代の中心的修行法は「37道品」と言う修行法である。

37道品の内容は殆どが禅定修行である。

(「37道品」を参照)。

ブッダは開悟の後も生涯に渡って坐禅修行を続けている。

ブッダは80才で沙羅双樹の間で死ぬ時にも深い禅定に入って死んだとされているのである。

このことは何を意味しているのだろうか?

これは次のように考えると分かりやすい。

最初ウッダカ・ラーマプッタとアーラーラ・カーラマのところでした坐禅修行によって到達した

「無所有処定」と「非想非非想処定」は開悟に至るものではないと一度は否定した。

そこで、断食・止息などの苦行に期待したけれども悟ることができなかった。

苦行中にもウッダカ・ラーマプッタとアーラーラ・カーラマのところで到達した

「無所有処定」と「非想非非想処定」の境地を思い出し、

その安らぎの境地を懐かしく思い出したに違いない。

それが何を意味しているかはっきり説明することはできない。

はっきり分からないが、その重要性と可能性にあらためて気づき坐禅修行を再開したのではないだろうか?

ブッダは開悟の後、最初に悟りの内容を説いたのは5人の修行者(五比丘)であった。

5人の修行者はかっての苦行仲間であった。

これが初転法輪(処女説法)である。

しかし、実はその前に説こうとした人がいたのである。

ブッダが最初に彼の開悟の内容を説こうと考えたのは

ウッダカ・ラーマプッタとアーラーラ・カーラマの2人であったと経典に書かれている。

このことはブッダが彼の悟りの内容を一番よく理解できると考えたのは

この2人の坐禅修行者だったことを示している。

深い禅定(坐禅)体験を有する2人ならば自分の悟りを理解してくれると思ったのではないだろうか。

しかし、経典ではブッダは天眼によってウッダカ・ラーマプッタとアーラーラ・カーラマの

2人は既に死んでいることを知り5人の修行者のところに行ったと記されている。

かっての坐禅の先生は死去していたため、仕方なく次善の説法相手として選ばれたのが

5人の修行者(五比丘)であったことが分かるのである。

仏教の伝統的修道論に三学がある。

三学とは戒,定、慧の三つである。

戒とは戒律,定とは禅定、慧とは智慧のことである。

戒律を守り,坐禅(禅定)を実践し、智慧を磨くことで仏教の修行をするのである。

坐禅(禅定)を実践することが仏教においていかに重要であるかを示している。

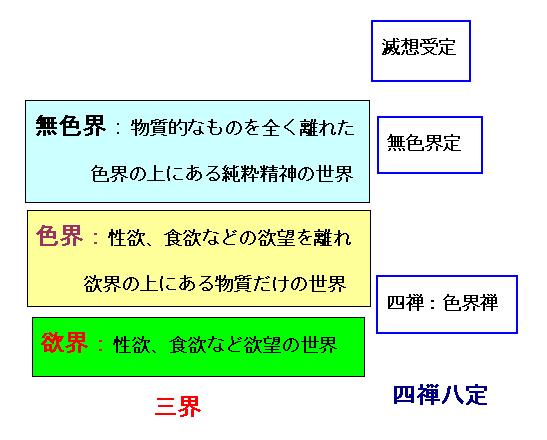

禅定については原始仏教以来四禅八定が考えられている。

原始仏教で説かれた四禅八定をまとめると次の表9.6と表9.7のようになる。

この中で表9.7の下段に示した「滅想受定」は四禅八定を越えた禅定で、

涅槃に近い禅定だとされている

| 四 禅 | 禅定の 内 容 |

| 初 禅 | 思いと考えが有り、欲を捨てて生じる歓喜を体験する禅定思いと考えが有り、欲を捨てて生じる歓喜を体験する禅定 |

| 二 禅 | 思いや考えが無く、想を捨てて生まれる、歓喜を体験する。 その時、全身は、無想の喜楽で満たされている。 |

| 三 禅 | 正念と正知が有り、喜を捨てて生れる、大楽を体験する。 その時、全身は、無喜の大楽で満たされている。 |

| 四 禅 | 大楽は無いが、楽を捨てて生じる清浄を体験する。 その時、全身は無楽の清浄で満たされている。 |

注:

四禅(色界定)における脳の状態:下層脳が優勢だが色界定であるため上層脳は覚醒している。

| 無色界定 | 禅定の内容 | 脳の状態 |

| 空無辺処 | 一切の想念が滅し、宇宙空間の無限性を感得している | 上層脳の働きは休止し、下層脳の活動が優勢 |

| 識無辺処 | 識(心)とその働きは無限であると感得している | 上層脳の働きは休止し、下層脳の活動が優勢 |

| 無所有処 | 分別意識は滅し、何ものも無いと無我を感得している | 上層脳の働きは殆ど滅し、下層脳が優勢 |

| 非想非非想処定 | 有るのでも、無いのでもないと感得している | 上層脳の働きは殆ど滅し、下層脳が優勢 |

| 滅想受定 | あらゆる意識が滅し、涅槃を感じる | 上層脳の働きは滅し、下層脳の活動が優勢 |

注:

無色界定における脳の状態:四禅(色界定)における脳の状態より更に下層脳が優勢になっている。

無色界定では上層脳は殆ど活動していない。

四禅(色界定)より更に無意識に近い禅定と言えるだろう。

四無色界定の中にブッダが出家した直後ウッダカ・ラーマプッタ仙とアーラーラ・カーラマ仙の所で学んだ

「無所有処定」と「非想非非想処定」がそのまま入っているのが注目される。

滅想受定:「色界と無色界を超え、あらゆる想を滅したとき、涅槃を感じる。」

と表現されている。

表9.7の下段ので滅想受定は普通色界と無色界を超えた禅定とされているが、

簡単のためここでは無色界定に入れた。

滅想受定では上層脳(大脳新皮質)は殆ど休止し、下層脳のみが活動し無意識状態と言える。

無意識状態のため、これを涅槃に近い禅定だと表現していると思われる。

九次第定(くしだいじょう):四色界定(四禅)と四無色界定を加えると八禅定になる。

八禅定に滅想受定を加えたものを九次第定と言う。

仏教を理解するために必要な概念に「三界」という概念がある。

この概念はアビダルマ仏教において既に現れている。

三界とは人間の精神世界を欲界、色界、無色界の3つに分類して理解したものである。

ここで色とは肉体や物質のことである。欲界とは性欲、食欲など欲望の世界のことである。

色界とは性欲、食欲などの欲望を離れ欲界の上にある物質的世界を言う。

無色界とは全く物質的なものを離れ色界の上にある純粋精神の世界である。

仏教では欲望に支配された欲界が1番下級の世界とされる。

欲界のすぐ上に位置するのが色界である。

欲界のすぐ上に位置する色界では既に性欲、食欲などの欲望を

離れていることに注意すべきである。

色(物質)のみには性欲、食欲などの欲望がないと考えられていたのであろう。

三界の中で純粋精神の世界である無色界が1番上位にある。

法華経比喩品に、 「三界は安きことなし。猶お火宅の如し。衆苦充満して甚だ怖畏すべし。

如来は巳に三界の火宅を離れて寂然として閑居して林野に安処せり・・・」

という有名な言葉がある。ここでは三界は人間界(俗世間)の意味で使われている。

この三界は天と深い関係がある(「アビダルマ仏教における天の構造と神々の世界」を参照)。

天上界の内六欲天は最下級の天である。

この天に住む神々は欲望を離れていない。欲界の第1天を四天王天と言う。

ここには四天王と言われる神(持国天、広目天、増長天、多聞天)

が住んで東西南北を守っていると考えられた。

欲界の第2天をトウ利天と言う。

トウ利天に住む神がインドラ神(帝釈天)であり、

古くは偉大な神として崇拝されていたが時代とともに力を失う。

欲界の天の上に色界の天がある。

色界の天の最下位には初禅天に属する三天がある。

初禅天の第三天を大梵天という。大梵天の主がブラフマン(世界の主、創造神)である。

その上に二禅天に属する三天、さらにその上に三禅天に属する三天がある。

三禅天の上に四禅天に属する九天がある。

四禅天の最高天が色究竟天(アカニシュタ天)である。

色究竟天の主がヒンズー教の3大主神の1人シヴァ神である。

シヴァ神は欲望を既に離れた世界(色界の天)にいると考えられているのである。

色究竟天は肉体を有するものの最高の世界であり、輪廻の世界に属する。

このように色界天(18天)は原始仏教で説かれた四禅定や無色界定の精神的境地と関係がある。

禅定における心の澄み切った状態や喜悦(恍惚感?)を伴う精神状態は天と関係付けられたのかも知れない。

三界を簡単にまとめると次ぎのようになる。

欲界:

性欲、食欲など欲望の世界のことである。一番下の俗人の世界。

色界:

性欲、食欲などの欲望を離れ欲界の上にある物質的世界を言う。

無色界:

全く物質的なものを離れ色界の上にある純粋精神の世界である。

三界と四禅八定の関係は図9.11のようにまとめられる。

三界には仏教の価値観がはっきり現れている。

欲望を賤しいものとして一番下に、その上に物質界、最上位に精神界を位置付けている。

図の左側に三界を右側に四禅八定を示す。

四禅は欲界と色界にまたがっていると考え、滅想受定は無色界の上に位置付けて描いた。

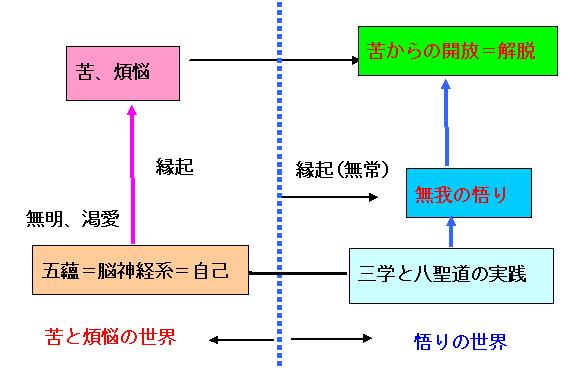

原始仏教とブッダが説く苦と悟りの世界は簡単に図示すると次の図9.12のようにまとめられよう。

個々人(自己)は心を中心とした脳神経系としてとらえられる。

脳神経系が外界と相互作用して五蘊(色、受、想、行、識)が因果系列に従って生起(縁起)する。

これが自己として認識される。

普通の人は無明と渇愛に基づいて生きるためにこの事実を理解できない。

このために無明と渇愛から生じる苦しみと煩悩から脱することがでず、憂悲苦悩している。

脳神経系で因果律に従って縁起する色、受、想、行、識の五蘊現象(=自己)の根底には

無明と渇愛があるため憂悲苦悩の煩悩が起こるのだという

事実(真実)を客観的に観察・認識する(如実知見)。

憂悲苦悩は渇愛に基づいて縁起していることを理解し、

根深い渇愛を八正道・三学に基づく少欲知足の生活を根気よく実践(修行)することによって掘り尽くす。

また渇愛の原因となるようなもの(苦の危険因子)に近づかない。

自己を形成している脳神経系で縁起する色、受、想、行、識の五蘊は

因果律によって生起する無常なる現象で、

そこには定一主宰の霊魂的なもの(我:アートマン)はない。

自我の正体は因果律という自然法則に素直に従って縁起する脳内現象である。

この事実を禅定体験によって正見することができれば

自己の実相は無相で無我であることがわかる

(五蘊無我の悟り)。

これを理解することが自我への執着を脱する基礎であり出発点となる。

自我への執着は長い間の生活習慣と無明・無知に由来するものである。

そこから脱するには三学(戒、定、恵)と八正道(=八聖道)のたゆまない実践が必要である。

不断の実践修行によって信頼できる自己を確立することができる

(自帰依と法帰依への道→ 近代人の心の闇の打破)。

その不断の修行の過程において生命脳情動脳である下層脳は活性化される。

それにより生命力が活性化し情動が安定し、心に覚醒感と静かな喜びが生まれる。

その結果、根深い自我への執着が滅尽され、

心の安らぎと安心立命が達成される(解脱と安心立命の世界)。

自己究明の結果見破った自己の正体をダンマパダ(法句経)154詩では

「家屋の作り手よ!汝の正体は見られてしまった。

汝はもはや家屋を作ることはないであろう。

汝の梁はすべて折れ、家の屋根は壊れてしまった。心は形成作用を離れて、妄執を滅ぼし尽くした。」

と詠んでいる。

ここで家屋とは自我を象徴的に表わしている。

図9.12を見ても分かるようにブッダの説いた教のどこにも神や超越者に対応する存在はない。

仏教では神仏や超越者に対する信仰は必要とされないのである。

戒律、禅定、知恵という合理的実践的修行法に基づく教えである。

ブッダが説いた教法(理法)は科学的思考に近い合理的な論理と方法論に貫かれた

<自己究明型>宗教であることが分かる。

迷信を含む非合理的な宗教が多い中、抜きん出て合理的である。

その真価は今後益々はっきりするのではないだろうか。