『正法眼蔵』「渓声山色」は宋の詩人、蘇東披(蘇試、1036-1101)の有名な詩偈

渓声は便ち是れ広長舌、

山色は清浄身に非ざること無し

夜来八万四千の偈、

他日如何が人に挙似せん

を中心テーマにしている。

禅の立場から見ると、外にあると思っていた渓声山色が、

実は自己の仏の現身説法であることを述べている。

蘇東披に続いて、香厳智閑禅師、霊雲志勤禅師、長沙岑禅師、

広照大師慧覚和尚などの言葉を引用して、禅的自然観を紹介している。

道元は主として「心境一如」の立場に立って禅的自然観を展開している。

ここでは『正法眼蔵』「渓声山色」の巻を15文段に分け、

合理的(科学的)観点から分かり易く解説したい。

第1文段の原文

阿耨菩提に伝道授業の仏祖おほし。

粉骨の先蹤即不無なり、断臂の祖宗まなぶべし、掩泥の毫髪もたがふることなかれ。

各々の脱殻をうるに、従来の知見解会に拘牽せられず、曠劫未明の事、たちまちに現前す。

恁麼時の而今は、吾も不知なり、誰も不識なり。

汝も不期なり、仏眼もショ不見なり。人慮あに測度せんや。

注:

阿縛菩提(あのくぼだい): 阿縛多羅三貌三菩提(あのくたらさんみゃくさんぼだい)の略語。

最高の理想的な悟りのこと。無上正等覚などと訳される。

受業: 仏教徒としての行業を受けること。

粉骨: 粉骨砕身の意。一身の労苦をかえりみずに努力すること。

不無: 無きにあらず、ない訳ではない

断臂(だんぴ): 中国禅の二祖慧可が

初祖達磨大師に弟子入りを懇願したが許されなかった。

慧可は自己の真摯な求道心を披露するため自分自身の腕を切り落したと伝えられる。

掩泥(えんでい)の毫髪(ごうはつ): 掩泥は釈尊が前世において、

燃燈仏が水たまりを前にして渡りかねていたのを見て、

自ら自己の髪の毛を水たまりに敷いて、

その上を燃燈仏に渡らせたという故事を指している。

掩はおおう。毫は謐(厘)の10分の1、極めて僅かな数。毛に同じ。

髪はかみのけ。極めてほそいところから、極微の量を比喩的に表わしている。

ここでは毫髪は少しもという意味で次の「たがふることなかれ」の副詞に使われている。

脱殼: 後天的に形成された頑固な生活習慣を一時に打破して

本来の自己に還ること。

拘牽: 拘束し牽引すること。

礦劫: 礦はむなしくする、空にする。礦劫は空劫に同じ。

空劫(礦劫)は新たに宇宙が生成が始まるまでの長い空無の期間を意味する。

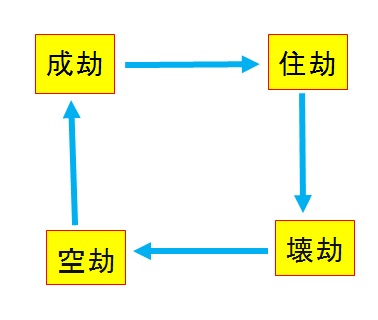

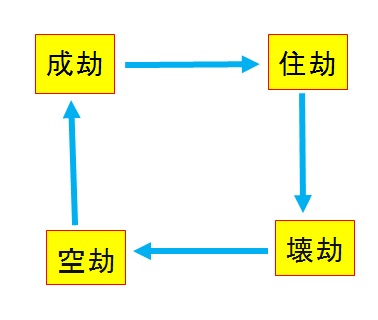

古代インドの「四劫説」によると、

世界は最初に器世間と衆生世間が生成される。

器世間は大地や山川草木のことで、衆生世間は人間界のことで、これを成劫という。

その状態が安穏に続くことを住劫という。

しかし、成劫はいつか破壊され壊劫となり、滅亡して空劫となる。

そしてまた新たな生成が始まり成劫と壊劫、空劫と流転する。

即ち宇宙は

空劫期→成劫(衆生世間)期→住劫期→壊劫期→空劫期の四劫期を流転すると考える。

仏教ではこれを取り入れ「四劫説」と呼んでいる。

未明: 未だ明らめずの意。未だ解明し得なかった事柄。

恁麼時: このような時。

而今: 今日唯今、現実の今。

不認: 認識せず。

不期:期待せず。

ショ不見: のぞいても見えないこと。

測度: おしはかる、はかる、推察する。

第1文段の現代語訳

仏の無上の悟りを師から伝えて、それを人々に授けた仏や祖師は数多い。

そのために粉骨砕身した先人もいた。

2祖慧可が自分の臂を断ち切って達磨に教えを乞うたという、真剣な求道心を学ぶべきである。

また、釈尊が前世に於いて、燃燈仏のために自分の髪を解いて泥に敷いた、

その志に少しでも背いてはならない。

各人が解脱を得る時には、従来の知識や見解に係わりなく、

遥か昔の生命発生以前の本来の面目が、忽ち現れる。

その時の様子は、自分も知らず、誰もが知らない。あなたも知ることが出来ないし、

仏眼も窺い見ることが出来ない。

まして人間の思慮で推し量ることなどできるだろうか。

仏の最高の悟りを師から伝えた人は多い。

臂を断ち切って達磨に教えを乞うたと伝えられる2祖慧可や

前世において燃燈仏のために自分の髪を泥に敷いたと伝えられる

釈尊に見られる真剣な求道心を学ぶべきである。

悟る時には、従来の知識や見解に係わりなく、

遥か昔の生命発生時代からの「本来の面目」が、忽ち現れる。

その時の様子は、自分も仏も、誰もが知らない。

まして人間の思慮で推し量ることなどできるだろうかと述べている。

ここで道元は「悟る時には、従来の知識や見解に係わりなく、

遥か昔の生命発生時代以前からの「本来の面目」が、忽ち現れる。」と言っている。

しかしこれには少し問題がある。

「本来の面目」が現れるのは生命が発生して脳が誕生し進化してからの出来事である。

現代科学では「本来の面目」である脳が、

現れるのは生命が発生して以降の進化によって現れることが分かっている。

「本来の面目」である脳の出現は空劫未明の事(遥か昔の生命発生時代以前の出来事)ではない。

「本来の面目」である脳の出現は生命が発生して脳が誕生し進化して以降の出来事である。

図1に四劫説を図示する。

図1 四劫説

生物界即ち衆生世間が現れるのは成劫に於いてである。

人間が出現するのも成劫期である。

「本来の面目」である脳が、現れるのは生命が発生して以降の進化による。

従って、「本来の面目」である脳が、

現れるのは曠劫未明の事(遥か昔の生命発生時代以前の出来事)ではなく、

成劫期の事(成劫期の衆生世間が現れる時代の出来事)と言える。

道元は「曠劫未明の事」と言うことによって

「本来の面目」が永劫に近い古い歴史を持つことを強調したかったと考えることができる。

道元の生きた時代は中世の鎌倉時代である。

未だ現代のような進んだ脳科学はなく、

心は心臓にあると信じられた時代であるので、これくらいの食い違いは仕方がないだろう。

第2文段の原文

大宋国に東坡居士蘇軾とてありしは、字は子瞻といふ。

筆海の真龍なりぬべし。仏海の龍象を学す。重淵にも遊泳す、層雲にも昇降す。

あるとき、廬山にいたれりしちなみに、渓水の夜流する声をきくに悟道す。

偈をつくりて常総禅師に呈するにいはく、

谿声便ち是れ広長舌、

山色清浄身に非ざること無し。

夜来八万四千の偈、

他日如何が人に挙似せん。

この偈を総禅師に呈するに、総禅師 然之す。

総は照覚常総禅師(なり、総は黄龍慧南禅師(の法嗣なり。

南は慈明楚円禅師の法嗣なり。

注:

東披居士蘇軾:宋の詩人蘇東披(1036〜1101)。

黄州(湖南省黄岡)に滴居した時、自ら耕した土地を東披と呼び東披居士と号した。

居士とは、家庭生活を営みながら、仏道修行にはげむ人をいう。

字(あざな): 中国において人々が互いに呼びかわすのに実名を用いるのを不敬とし、

別に用いる名。

子瞻(しせん):蘇東披の字(あざな)

筆海: 文筆界、詩文の世界。

真竜:真の竜、転じて巨匠、大家の意。

仏海: 仏教界。

重淵:深いふち。

層雲: かさなった厚い雲。

偈: 梵語ガータの音写、仏教礼讃の詩をいう。

常総禅師: 照覧常総禅師(1025〜1091)。

黄竜慧南禅師の法嗣。初めロク潭に住し、後に江州東林の竜興寺に移った。

渓声: 谷の水音。

広長舌:釈尊の三十二のすぐれた身体上の特徴を数え上げたいわゆる三十二相の一つ。

転じて釈尊の行なわれた説法を比喩的に広長舌という。

(仏とは何かを参照)。

山色: 山の姿。

清浄身: 清浄な肉体、転じて釈尊の健康な肉体を指す。

挙似:とり上げて人に示すこと。似はみせる、しめす。

黄竜慧南禅師: 信州玉山(江西省)の人(1002〜1069)。

石霜楚円の法嗣。隆興府の黄竜山に住持して宗風を振った。

黄竜派の祖。謐号は普覚禅師。

法嗣(はっす): 師の悟りを伝承した後継者。

慈明楚円禅師: 全州李氏の出(987〜1040)。

22才の時湘山隠静寺において出家。石霜山(湖南省)に住し、

大いに臨済の宗風を振った。扮陽善照の後継者。

法系:臨済→興化→南院→風穴→首山→汾陽→慈明

第2文段の現代語訳

大宋国に東坡居士 蘇軾という人がいた。字は子瞻といい、文筆界の達人だった。

彼は仏家の大海の優れた禅僧に学び、仏法の深い淵にも遊泳し、高い雲にも昇降した。

居士はある時、廬山を訪れて、夜の渓流の声を聞いて悟った。

そこで偈文を作って常総禅師に呈上した。

渓流の声はそのまま仏の説法であり、

山の景色は仏の清浄な姿そのものである。

この昨夜からの八万四千の偈文の経を、

後日 人にどう話せば分かってもらえるであろうか。

この詩を総禅師に呈上すると、総禅師は認めた。

総とは、照覚常総禅師のことである。

常総は黄龍慧南禅師の法嗣であり、慧南は慈明楚円禅師の法嗣である。

宋の詩人蘇東坡はある時、廬山を訪れて、夜の渓流の声を聞いて悟った。

彼は、

「渓声は便ち是れ広長舌、山色は清浄身に非ざること無し」

という詩偈を作って常総禅師に呈上した。

常総禅師は蘇東彼の悟りを肯定し、その境地を認めた。

第3文段の原文

居士、あるとき仏印禅師了元和尚と相見するに、仏印さづくるに法衣仏戒等をもてす。

居士つねに法衣を塔して修道しき。

居士、仏印にたてまつる に無価の玉帯をもてす。

ときの人いはく、凡俗所及の儀にあらずと。

しかあれば、聞谿悟道の因縁、さらにこれ晩流の潤益なからんや。

あはれむべし、いくめぐりか現身説法の化儀にもれたるがごとくなる。

なにとしてかさらに山色を見、谿声をきく。

一句なりとやせん、半句なりとやせん、八万四千偈なりとやせん。

うらむべし、山水にかくれたる声色あること。

又よろこぶべし、山水にあらはるる時節因縁あること。

舌相も懈倦なし、身色あに存没あらんや。

しかあれども、あらはるるときをやちかしとならふ、かくれたるときをやちかしとならはん。

一枚なりとやせん、半枚なりとやせん、従来の春秋は山水を見聞せざりけり、

夜来の時節は山水を見聞することわづかなり。

いま学道の菩薩も、山流水不流より学入の門を開すべし。

注:

仏印禅師了元和尚: 饒州の人(1032〜1098)。

洪州雲居山に住す。仏印は謐号。

搭す: 掛ける。

無価: 評価ができない程高価なこと。

玉帚: 玉を飾りつけた帚(ほうき)。

貴族が抱(絹の衣裳)を留めた飾り帚(ほうき)。

革製で、金具に宝石をちりばめて飾りとした。

儀: 行儀、作法、先例、儀式。

因縁: 因縁話、説話。

晩流: 遅れて仏教を学ぶ人々。

潤益: 潤はうるおい。益は利益。

現身説法: 仏自身が姿を現わして行う説法。

化儀: 教化の儀式。

懈倦(けげん): 懈はおこたる、なまける、気持がゆるむ。倦はうむ。

存没: あったりなかったりすること。

第3文段の現代語訳

東坡居士がある日、仏印禅師 了元和尚に会うと、

仏印は法衣(袈裟)や仏戒等を授けた。

そこで居士は、常にその法衣を身に着けて修行した。

居士はそのお礼として、仏印に貴重な玉飾りの帯を贈った。

当時の人々はこの事を、とても凡人の及ぶ所ではないと讃えた。

それならば、居士の渓声を聞いて悟ったという因縁は、

さらに晩学後進の者たちの利益とならないことがあろうか。

哀れに思うのは、

我々が何回も、仏が姿を現わして法を説く教化から漏れてきたことである。

それでは、どのようにして新たに山色を見、渓声を聞けばよいのでだろうか。

一句としてだろうか、半句としてだろうか、それとも八万四千の偈文としてだろうか。

恨みに思うことは、山水に隠れている仏の声と姿があることだ。

また喜ぶべきことは、山水に仏が現れる時節因縁があることである。

その説法は倦むことを知らず、その姿も決して消滅することはない。

しかし、仏の現れる時が仏と親しいと知るべきなのか、

それとも、隠れている時が仏と親しいと知るべきなのだろうか。

東坡居士は、一つであろうと半分であろうと、

これまでの春秋では山水の仏を見聞しなかったが、

昨夜には、山水の仏を少しだけ見聞したのである。

今、仏道を学ぶ菩薩(修行者)も、

「山は流れ水は流れない」という所から仏道を学び始めるべきだ。

蘇東坡が渓声を聞いて悟った因縁は、晩学後進の修行者達の利益となる。

我々が何回も、仏が姿を現わして説法教化から漏れてきたことは哀れに思われる。

それでは、どのようにして新たに山色を見、渓声を聞けばよいだろうか。

道元は「山水には隠れている仏の声と姿があり、仏が現れる時節因縁がある。

仏の説法は倦むことを知らず、その姿も決して消滅することはない。

東坡居士は、これまでは山水の仏を見聞しなかったが、

昨夜には、山水の仏を少しだけ見聞したのだ。」と

山水には仏が隠れている。山水に隠れているは仏の説法は倦むことがなく、その姿は決して消滅しない。

東坡居士は山水に隠れている仏の声と姿が現れる時節因縁に逢って山水の仏を少し見聞しただけだ

と言っている。

道元は、この文段の最後尾で、

仏道を学ぶ菩薩(修行者)も、山水について「山流水不流(山は流れ水は流れない)」

という所から仏道を学び始めるべきだと述べている。

道元が言う「山流水不流(山は流れ水は流れず)」

とは何を意味するのだろうか。

「山流水不流」は私たちの常識をひっくり返して、言語で理解する態度を止めなさい。

そうすると悟ることができると言っていると考えることができる。

常識では、「山は流れず、水は流れる」ものである。

しかし、そのような固定的観念に基づく考え方では、

山水の実相には至り得ないと言っていると考えることができる。

これに関する詩として梁の善慧大士(傅翕、ふきゅう、497-569 )の「法身の偈」

と呼ばれる以下のような偈頌が知られている(伝燈録二七)。

空手把鋤頭 空手にして鋤頭を把り

歩行騎水牛 歩行して水牛に騎る

人従橋上過 人、橋上より過ぐれば

橋流水不流 橋は流れて水は流れず

( 訳:鍬を持たずに畑を耕し、歩いて牛にのって橋を渡ると橋は流れて水は流れない)

という不思議な内容の詩である。

図2 梁の善慧大士像(傅翕、ふきゅう、傅大士、497-569 )

実際には、鍬を持って畑を耕して牛にのり、橋を渡ると川の水の流れが見える。

といった光景が常識的である。

道元が言う「山流水不流」(山は流れ水は流れず)は

この偈頌の「橋流水不流(橋は流れて水は流れず)」

の橋を山に置き換えていることが分かる。

常識では「水流橋不流(水は流れて橋は流れず)」であろう。

しかし、禅の観点からは、無心に、物事に集中・没入すると、空や無の世界を体験できると解釈できる。

禅は見るものと見られるもの、

という主観と客観、自・他の対立がない「心境一如」の境地を重視する。

この偈頌は、無心で鍬を取って畑を耕すと、手の存在を忘れ、

無心で牛に乗って川に意識を集中すると、橋は流れて水は流れないように感じられる、

と詠っている。これも一種の三昧状態である。

同様な経験は我々もすることがある。

停止している電車に乗っている時、近くの電車が動き始めた時、

停止しているはずの電車が動き始めたように感じる。

これと似た経験であろう。

運動は相対的であるため、視点を動いているものに

集中すると、停止しているはずの電車が動き始めたように感じるのである。

この場合と同様に、流水に注意を集中してなり切ったため、

流れている水が流れずに橋が動いて流れているように感じられたのである。

その一種の三昧状態の体験を

「水流橋不流(水は流れて橋は流れず)」

と詠ったと考えることができる。

第4文段の原文

この居士の悟道せし夜は、そのさきの日、総禅師と無情説法話を参問せしなり。

禅師の言下に翻身の儀いまだしといへども、

谿声のきこゆるところは、逆水の波浪たかく天をうつものなり。

しかあれば、いま渓声の居士をおどろかす、谿声なりとやせん、照覚の流瀉なりとやせん。

うたがふらくは照覚の無情説法話、

ひびきいまだやまず、ひそかに谿流のよるの声にみだれいる。

たれかこれ一升なりと辨肯せん、一海なりと朝宗せん。

畢竟じていはく、居士の悟道するか、山水の悟道するか。

たれの明眼あらんか、長舌相、清浄身を急著眼せざらん。

注:

無情説法: 山川など命を持たない無情による説法。

江戸時代の有名な農政家二宮尊徳(1787〜1856)の歌に

音もなく 香もなく常に 雨地(あめつち)は 書かざる経を くりかえしつつ

がある。この歌は無情説法を詠っている。

第4文段の現代語訳

蘇東坡が悟ったその前日には、

蘇東坡は常総禅師と無情説法話について問答を交わしていた。

蘇東坡は、常総禅師の言葉を聞いても、悟ることはなかった。

蘇東坡が渓声に聞いたのは、逆巻く波が高く天を打つような響きだった。

それならば、今渓声が居士を驚かした理由は、渓声にあるのだろうか、

それとも照覚(常総)禅師と交わした無情説法の話が居士に影響したためだろうか。

道元が疑うのは、照覚(常総)禅師の無情説法の話の内容が

蘇東坡の頭の中に残って影響して、

ひそかに渓流の夜の声に入り乱れて聞こえたのではないかということである。

結局、蘇東坡が悟ったのだろうか、それとも山水が悟ったのだろうか。

明眼の人ならば、山水の中に、仏の説法や仏の清浄身をすぐに見出だすだろう。

蘇東坡が悟ったその前日には、蘇東坡は

常総禅師と無情説法話(情の無い木石が法を説く話)について問答を交わしていた。

蘇東坡は、常総禅師の言葉を聞いても、悟ることはなかった。

蘇東坡が渓声に聞いたのは、逆巻く波が高く天を打つような響きだった。

それならば、今渓声が居士を驚かした理由は、渓声にあるのだろうか、

それとも照覚(常総)禅師と交わした無情説法の話が居士に影響したためだろうか。

道元が疑うのは、照覚(常総)禅師の無情説法の話の内容が

蘇東坡の頭の中に残って影響して、ひそかに渓流の夜の声に入り乱れて

聞こえたのではないかということである。

結局、蘇東坡が悟ったのだろうか、それとも山水が悟ったのだろうか。

これについて道元は

「明眼の人ならば、山水の中に、仏の説法や仏の清浄身をすぐに見出だすだろう。」

と述べている。

これについて筆者は次のように考える。

人が悟るのは何も外界である渓声山色の中に仏を見出すのではない。

内なる仏性(=健康な脳)に投影され聞こえる渓声山色を通して自己=仏の現身説法を聞いているのだ!

内なる仏性(=健康な脳)が「本源清浄心」であると気づけば自己即仏である

ことに気付くだろう。

原文5

また香厳智閑禅師、かつて大イ大円禅師の会に学道せしとき、大イいはく、

「なんぢ聡明博解なり、章疏のなかより記持せず、

父母未生以前にあたりて、わがために一句を道取しきたるべし。」

香厳、いはんことをもとむること数番すれども不得なり。

ふかく身心をうらみ、年来たくはふるところの書籍を披尋するに、なほ茫然なり。

つひに火をもちて年来のあつむる書をやきていはく、

「画にかけるもちひは、うゑをふさぐにたらず。

われちかふ、此生に仏法を会せんことをのぞまじ。ただ行粥飯僧とならん。」

といひて、行粥飯して年月をふるなり。

行粥飯僧といふは、衆僧に粥飯を行益するなり。このくにの陪饌役送のごときなり。

かくのごとくして大イにまうす、

「智閑は心神昏昧にして道不得なり、和尚、わがためにいふべし。」

大イのいはく、

「われなんぢがためにいはんことを辞せず、おそらくは、のちになんぢわれをうらみん。」

かくて年月をふるに、大証国師の蹤跡をたづねて、武当山にいりて、国師の庵のあとに、

くさをむすびて爲庵す。竹をうゑてともとしけり。

あるとき、道路を併浄するちなみに、かはらほとばしりて、

竹にあたりてひびきをなすをきくに、豁然として大悟す。

沐浴し、潔斎して、大イ山にむかひて焼香礼拝して、大イにむかひてまうす、

「大イ大和尚、むかしわがためにとくことあらば、いかでかいまこの事あらん。

恩のふかきこと、父母よりもすぐれたり。」

つひに偈をつくりていはく、

一撃に所知を亡ず、更に自ら修治せず

動容古路を揚ぐ、悄然の機に堕せず

処々蹤跡無し、声色外の威儀なり

諸方達道の者、咸く上上の機と言はん

この偈を 大イに呈す。

大イいはく、

「此の子、徹せり。」

注:

香厳智閑禅師: イ山霊祐禅師の法嗣。

初め百丈禅師に従って出家し、後、イ山に参じた。

鄭州の香厳寺において教化を行ない、

襲燈大師とおくり名された。偈頌二百余篇がある。

大イ大円禅師: イ山霊祐禅師(771〜853)。百丈懐海禅師の法嗣。

福州長齢の人、姓は趙氏。十五歳で出家し、二十三歳で百丈禅師に参じた。

後、化をイ山に移し、仰山、香厳。霊雲等の神足を出した。語録一巻あり。

イ仰宗の祖。唐の宣宗から大円禅師とおくり名された。

聡明: 耳がさとく、目がよく見えること。

才知にすぐれ判断に明らかなこと。

博解: 博はあまねくゆきわたる意。

博解は理解があまねく行き亘っていること。

章疏(しょうしょ): 書物の文章やその注釈。

記持: 記憶して持って来る。

道取: いう。取は動作を表わす助字。

数番: 数回。

披尋: ひらきたずねる。

茫然: ぼーっとしたさま、惘然としてとりとめのないさま。

行粥飯僧: 修行僧達に粥飯の給仕をする役目の僧侶。

行益: 行は行なう。益は食器に食物を盛ること。

行益は給仕をすること。

陪饌役送(ばいせんやくそう): 貴人の膳部について、給仕をする役。

身心昏昧: 肉体が混濁し、精神がはっきりしないこと。

大証国師: 南陽慧忠国師(675〜775)。六祖慧能禅師の高弟。

縦跡: 行歴のあと。

武当山: 湖北省襄陽道均県の南にある山。

為庵: 庵をつくること。

併浄: 掃除。

ほとばしる: 勢よく飛び散る。たばしる、ほとばしる。

齢然: からりと透ずるさま。

大悟: 大いに悟ること。大きな悟り。

沐浴: 沐は毛髪を洗うこと。浴はゆあみする、身体を洗うこと。

沐浴は全身を洗い清めること。

潔斎: 心身をきよめること。

動容: たちいふるまいのようす、身のこなしかた。

古路: 古人の行跡。

悄然: うれうるさま、しょんぼりしたさま。

機: はずみ、しおどき。

第5文段の現代語訳

又、香厳智閑禅師が、以前 大イ大円禅師の道場で学んでいた時に、大イは言った、

「おまえは聡明博識だが、経書の中から覚えたことではなく、

父母がまだ生まれない以前の本来の面目について、私に一言いってくれ。」と。

香厳は、何度も答えようとしたが出来なかった。

深く自分自身を恨み、年来集めた書物を読んで答えを探したが、

ただ 茫然とするばかりだった。

遂に今まで長い間集めた書物を燃やして言った、

「絵に描いた餅では飢えを満たせない。

私はもう今生に仏法を悟ることを望まない。

ただ行粥飯僧として務めよう」。

そうして行粥飯をして年月が過ぎた。

行粥飯僧とは、修行僧に粥飯を給仕する係である。

我が国では台所の料理を世話する係のようなものです。

香厳はこのようにして大イに言った、

「私は心が愚かで答えられません。どうか和尚、私のために答えてください。」

大イは言った、

「おまえのために言ってもよいが、きっと後になって、おまえは私を怨むことになろう」。

こうして香厳は年月を経た後に、大証国師の修行の跡を訪ねて武当山に入り、

国師の庵の跡に草庵を結んだ。

そして、竹を植えて友として過ごした。

ある日、道を掃いていた時、箒にかわらが当たって飛んで、竹に当たり、

「カーン」と響くのを聞いた時、からっと悟った。

そこで香厳は、身体を洗い清めて大イ山に向かって焼香礼拝し、

彼方の大イ禅師の方に向かって言った、

「大イ大和尚よ、昔 私のために教えてくれたなら、

今日のように悟ることはできなかっただろう。その恩は、父母よりも深く優れている。」

後に詩を作って言った、

かわらが竹を打つ響きに主・客の別が吹き飛んでしまった

悟ったものは修行や鍛錬によって自ら修めたものではない

立ち居ふるまいは古仏の道を歩み、心はもう憂いに沈むこともない

どこにあっても自他、迷悟などの対立の跡かたも残らない

声や姿を度外視した威風が自然にある

こういう境地を仏道の達人達は、最上の器量と言うであろう

この詩を 大イに送ると、大イは言った、

「この人は道に徹した」。

この第5文段から香厳智閑禅師の悟りについて述べている。

又、香厳智閑禅師が、以前 大イ大円禅師の道場で学んでいた時に、大イは言った、

「おまえは聡明博識だが、経書の中から覚えたことではなく、

父母がまだ生まれない以前の本来の面目について、私に一言いってくれ。」と。

香厳は、何度も答えようとしたが出来なかった。

深く自分自身を恨み、年来集めた書物を読んで答えを探したが、

これまでの知識は役に立たず、ただ 茫然とするばかりだった。

遂に今まで長い間集めた書物を燃やして言った、

「絵に描いた餅では飢えを満たせない。

私はもう今生に仏法を悟ることを望まない。

ただ行粥飯僧として務めよう」。

そうして粥飯の給仕をして年月が過ぎた。

しかし、年月は過ぎるだけで、大イの質問に答えることができなかった。

行き詰った香厳は意を決して大イに言った、

「私は心が愚かで答えられません。どうか和尚、私のために答えてください。」

た香厳の必死の懇願に対し、大イは答える、

「おまえのために言ってもよいが、

そうしたらきっと後になって、おまえは私を怨むことになろう」。

こうして努力をしたが香厳はこの問題を解決できなかった。

年月は無為に過ぎるばかりだった。

絶望した香厳は、大証国師の修行の跡を訪ねて武当山に入り、

大証国師の庵の跡に草庵を結び坐禅修行に集中した。

そして、竹を植えて竹を友として過ごした。

ある日、道を掃いていた時、箒に瓦のかけらが当たった。

かけらは飛んで、竹に当たり、

「カーン」と香厳の心中に強く響いた。

その途端香厳は、からっと悟った。

そこで香厳は、身体を洗い清めて大イ山に向かって焼香礼拝し、

彼方の大イ禅師の方に向かって言った、

「大イ大和尚よ、昔 私のために教えてくれたなら、

今日のように悟ることはできなかっただろう。その恩は、父母よりも深く優れている。」

彼はこの悟りの体験を基に詩偈を作って言った、

かわらが竹を打つ響きに主・客の別が吹き飛んでしまった

悟ったものは修行や鍛錬によって自ら修めたものではない

立ち居ふるまいは古仏の道を歩み、心はもう憂いに沈むこともない

どこにあっても自他、迷悟などの対立の跡かたも残らない

声や姿を度外視した威風が自然にある

こういう境地を仏道の達人達は、最上の器量と言うであろう

この詩を 大イに送ると、大イは言った、

「この人は道に徹した」。

この例から分かるように、香厳智閑禅師は掃除の時、

掃き飛ばされたかわらの欠片が竹に当たった音を聞いた時、「本来の面目」をからっと悟っている。

聴覚を機縁とした悟りの典型例になっている。

(悟りの体験と分析2を参照)。

原文6

又 霊雲志勤禅師は、三十年の辨道なり。

あるとき遊山するに、山脚に休息して、はるかに人里を望見す。

ときに春なり、桃華のさかりなるをみて、忽然として悟道す。

偈をつくりて大イに呈するにいはく、

三十年来 尋剣の客

幾回か葉落ち又 枝を抽んづる

一たび桃華を見てより後

直に如今に至るまで更に疑はず

大イいはく、

「 縁より入る者は、永く退失せじ。」

すなはち許可するなり。

、 いづれの入者か従縁せざらん、いづれの入者か退失あらん、ひとり勤をいふにあらず。

つひに大イに嗣法す。

山色の清浄身にあらざらん、いかでか恁麼ならん。

注:

霊雲志勤(れいうんしごん)禅師: 生没年不明。イ山霊祐禅師(771〜853)の法嗣。

弁道: 弁は弁別。真理の探究。

遊山: 山紫水明の地に悠々自適すること、のんびりと山歩きをすること。

山脚: 山のふもと。

尋剣の客: 尋はたずねる。剣はつるぎで悟りの真理を比喩的に表わす。

客は旅人。尋剣の客とは本来の面目の悟りをもとめ廻った人の意。

抽(ぬきん)づる: ぬきんでる、でる、めばえるの意。

如今: 目前の今、現実の今。

縁: 機縁。 客観世界、環境。

機縁。 客観世界、環境。第6文段の現代語訳

また霊雲志勤禅師は、三十年仏道に精進した。

ある日 行脚に出かけ、山すそに休息して遠くの人里を望んだ。

季節は春であり、桃の花が満開に咲いているのを見て、たちまち悟った。

そこで投機の偈を作って 大イ禅師に送った。

私は三十年来、剣を探す人間だった

その間、桃の木はいくたび葉を落とし 枝を伸ばしただろうか

一たび桃の花を見てから後は

今日に至るまで、全く疑うことはない

これを見て大イは言った、

「縁によって仏道に入る者は、永く退くことがない」

大イは即座に霊雲志勤の悟りを印加・許可した。

仏道に入った者で、誰か縁によらない者がいるだろうか。

誰が退くというだろうか。

これは霊雲志勤禅師一人のことを言っているのではない。

第6文段では霊雲志勤禅師の悟りについて述べている。

霊雲志勤禅師は、三十年仏道に精進した。

ある日 行脚に出かけ、山すそに休息して遠くの人里を見た。

季節は春であり、桃の花が満開に咲いているのを見て、たちまち悟った。

そこで投機(悟り)の偈を作って 大イ禅師に送った。

私は三十年来、剣を探す人間であった

その間、桃の木はいくたび葉を落とし 枝を伸ばしただろうか

一たび桃の花を見てから後は、今日に至るまで、全く疑うことはない

これを見て大イは言った、

「縁によって仏道に入る者は、永く退くことがない。」と。

大イは即座に霊雲志勤の悟りを許可した。

こうして霊雲は、遂に大イの法を継いだ。

山色が仏の清浄身でなければ、どうしてこのように霊雲が悟ることがあるだろうか。

仏道に入った者で、誰か縁によらないで仏道を悟った者がいるだろうか。

上の例から分かるように、霊雲志勤禅師の場合は満開の桃の花を見た時、「本来の面目」を悟った。

霊雲志勤禅師の場合は、五感の内、視覚を機縁とした悟りの典型例になっている。

(悟りの体験と分析2を参照)。

原文7

長沙景岑禅師に、ある僧とふ、

「いかにしてか山河大地を転じて自己に帰せしめん?」

師いはく、

「いかにしてか自己を転じて山河大地に帰せしめん。」

いまの道趣は、自己のおのづから自己にてある、自己たとひ山河大地といふとも、

さらに所帰にケイ礙すべきにあらず。

瑯揶の広照大師 慧覚和尚は、南嶽の遠孫なり。

あるとき、教家(の講師 子センとふ、

「清浄なるが本然なれば、云何が忽ち山河大地を生ずるや?」

かくのごとくとふに、和尚しめすにいはく、

「清浄なるが本然なれば、云何が忽ち山河大地を生ずるや。」

ここにしりぬ、清浄本然なる山河大地を山河大地とあやまるべきにあらず。

しかあるを経師かつてゆめにもきかざれば、山河大地を山河大地としらざるなり。

注:

長沙岑禅師: 長沙景岑禅師。唐代の南泉普願禅師(748〜835)の法嗣。

招賢大師と名付ける。

はじめ定住することなく縁に随って人々に接したが、

後に、洞庭湖の南にある長沙山に住して教化を行なった。

機鋒敏捷として名声を博し、

当時の人々は彼を畏敬して岑大虫(大虫は虎のこと)といった。伝記不詳。

道取: 道はいう。取は動詞を表わす助字。道取はいうこと、言葉。

所帰: 所は受身を表わす助詞。

所帰とは帰属させられるものと帰属させるものとを意味し、

いずれが帰属させられ、いずれが帰属させるかといった

主客の分裂した状態で問題を考えることをいう。

ケイ礙: ケイもさまたげる、礙もさまたげる。

瑯揶(ろうや): 山の名または郡の名。

広照大師慧覚和尚: 北宋時代の人。

汾陽善照禅師(947〜1024)の法嗣。

法系: 臨済義玄→興化存奨→南院慧ギョウ→風穴延沼→首山省念→

汾陽善照 →開化広照

南嶽: 南嶽懐譲禅師(677〜744)。六祖慧能の法嗣。

遠孫: 遠い子孫。慧覚和尚は南嶽懐譲禅師からは十一世に当る。

教家: 仏教を経典を通して専ら教説の面から説こうとする宗派。

清浄本然: 清浄本然の如来蔵である仏性。清浄な仏性の性質を示す健康な脳。

講師: 講義をする師匠。

子セン(しせん): 長水シセン(964〜1038)。華厳宗。

杭州銭塘の人。華厳経を究め、後、長水(河南省)に住して華厳宗を広めた。

云何ぞ忽ちに 山河大地を生ずる: 子センの言葉の中に出て来る場合の意味と、

慧覚和尚の言葉の中に出て来る場合の意味とは違う。

前者は疑問の意味であるが、後者は反語の意味である。

文字は全く同じであるが内容は大いに異なっている。

子センの場合は「何故急に山河大地というような自然と別のものが

清浄な本来の面目(脳)に生れ出て来るのか?」

という脳の認識作用を問う疑問である。

慧覚和尚の場合は、「どうして急に外界の山河大地が、

自然と別の清浄な本来の面目(仏性=脳)に認識されるのだろうか。」

という反語の意味である。

外界の山河大地が清浄な本然(仏性=脳)に認識され、清浄な本然に生れる

のだと

山河大地を認識している本体である清浄な本然(仏性=健康な脳)が「本来の面目」である

ことに気付くことを促している。

経師: 経典の注釈や解釈のみに専念し、禅を文字を離れた体験の問題として追及しない師匠。

第7文段の現代語訳

長沙景岑禅師に、ある僧が尋ねた、

「どうすれば、山河大地を転換して自己に出来るのでしょうか?」

師は答えた、

「どうすれば、自己を転換して山河大地に出来るのだろうか。」

この言葉の意図するところは、自己が自ずから自己であれば、

自己をたとえ山河大地であると言っても、まったく問題ないと言うことである。

瑯揶の広照大師 慧覚和尚は、南嶽(懐譲)の遠孫である。

ある日、教家の講師 子セン(しせん)が慧覚に尋ねた、

「清浄な本性(脳)は、どうしてたちまち山河大地を生じるのでしょうか?」

このように尋ねると、慧覚和尚は教えて言った、

「清浄な本性(脳)は、どうしてたちまち山河大地を生じるのだろうか。」

ここで知られることは、清浄な本性(仏性=脳)に認識され生れた山河大地を、

自然の山河大地と誤認してはならないということである。

このことを経書の講師たちは、曽て夢にも聞いたことがないので、

自然の山河大地を清浄本然(仏性=健康な脳)に生れた山河大地だと知ることがないのだ。

この文段では長沙景岑禅師の悟りについて述べている。

長沙景岑禅師に、ある僧が尋ねた、

「どうすれば、山河大地を転換して自己に出来るのでしょうか?」

長沙景岑は答えた、

「どうすれば、自己を転じて山河大地に出来るか。」

この言葉は、心境一如の立場に立てば、

自己を山河大地である(自己=山河大地)と言っても、問題ないと言っている。

(心境一如を参照)。

瑯揶の広照大師 慧覚和尚は、南嶽(懐譲)の遠孫である。

ある日、教家(経典の教えに基づく宗派)の講師 子セン(しせん)が慧覚に尋ねた、

「清浄な本性は、どうしてたちまち山河大地を生じるのでしょうか?」

このように質問された慧覚和尚は教えて言った、

「清浄な本性であれば、どうしてたちまち山河大地を生じるのか。」

ここで慧覚和尚は、清浄な本性(=健康な脳)に認識された山河大地を、

自然の山河大地と誤認してはならないと言っている。

これに対し、慧覚和尚は、

「清浄本然は、どうしてたちまち山河大地を認識し生じるのだろうか」

と答えることによって

本来の面目である清浄本然(清浄な本性=健康な脳)を強調し、清浄本然に注意を引き付け悟らせようとしているのである。

清浄本然という言葉は首楞厳経巻四に仏が富樓那(ふるな)に答える言葉

「富樓那、汝が言う所の如く、清浄本然ならば云何が忽に生山河大地を生ずる。・・・」

という経文の中に見られる。

従容録100則「瑯揶山河」では

僧瑯ヤの覚和尚に問う、

「清浄本然云何忽生山河大地?」。

覚云く、

「清浄本然云何忽生山河大地」。

という簡単な問答である。

道元はこの問答を引用して議論している。

従容録の「清浄本然云何忽生山河大地?」

という 子セン(しせん)の質問を道元は

「清浄なるが本然なれば、云何が忽ち山河大地を生ずるや?」

と訳して引用し、

慧覚和尚の答を、

「清浄なるが本然なれば、云何が忽ち山河大地を生ずるや。」

と訳して引用していることが分かる。

道元は清浄本然を

「清浄なるが本然なれば、」

と訳している。

しかし、従容録の原文では単に「清浄本然」は主語である。

従容録での質問は

「清浄本然は云何にして山河大地を忽生するか?」であり、

答えは、

「清浄本然は云何にして山河大地を忽生するか。」

と訳されているである。この原文がこの第6文段の道元の翻訳文、

「清浄なるが本然なれば、云何が忽ち山河大地を生ずるや?」

よりも「清浄本然は云何にして忽ち山河大地を忽生するか」

と訳する方が筆者には簡単明瞭であるように感じられる。

そのため第7文段の道元の論述は分かり難くなっていると感じられる。

原文8

しるべし、山色谿声にあらざれば、拈崋も開演せず、得髄も依位せざるべし。

谿声山色の功徳によりて、大地有情同時成道し、見明星悟道する諸仏あるなり。

かくのごとくなる皮袋、これ求法の志気甚深なりし先哲なり。

その先蹤、いまの人かならず参取すべし。

いまも名利にかかはらざらん真実の参学は、かくのごときの志気をたつべきなり。

遠方の近来は、まことに仏法を求覓する人まれなり。なきにはあらず、難遇なるなり。

たまたま出家児となり、離俗せるににたるも、仏道をもて名利のかけはしとするのみおほし。

あはれむべし、かなしむべし。

この光陰ををしまず、むなしく黒暗業に売買すること、

いづれのときかこれ出離得道の期ならん。

たとひ正師にあふとも、真龍を愛せざらん。

かくのごとくのたぐひ、先仏これを可憐憫者といふ。

その先世に悪因あるによりてしかあるなり。

生をうくるに爲法求法のこころざしなきによりて、

真法をみるとき真龍をあやしみ、正法にあふときいとはるるなり。

この身心骨肉、かつて従法而生ならざるによりて、法と不相応なり、法と不受用なり。

祖宗師資、かくのごとく相承してひさしくなりぬ。

菩提心はむかしのゆめをとくがごとし。

あはれむべし、宝山にうまれながら宝財をしらず、宝財をみず。

いはんや法財をえんや。

もし菩提心をおこしてのち、六趣四生に輪転すといへども、

その輪転の因縁、みな菩提の行願となるなり。

注:

拈華: 釈尊がある日霊山会上において、華をひねりながら、

釈尊の心中が大衆の人々に分かるかと問かけたところ、

大衆の人々はいずれも釈尊の心中をはかりかねて茫然としていた。

ただ摩訶迦葉尊者だけは釈尊の心中を了解して微笑したので、

釈尊は仏教の真髄を摩訶迦葉尊者に伝承されたという故事。

この話は『大梵天王問仏決疑経』の拈華品第二に見える。

しかし、『大梵天王問仏決疑経』は中国で創作された偽経であることが分かっている。

また他のどんな経典にも見られないので、この話は嘘だと思われる。

中国禅はインド仏教にはなく、中国で発展した教えであることが分かる。

この話は「無門関」第六則「世尊拈華」に採用されている。

得髄: 達磨大師が道副、尼総持、道育、慧可という四人の弟子に、

それぞれの禅体験について質問した際、慧可は礼拝を三度行なった後、

自分の定位置に行って(依位)、黙って立ったため、

達磨大師から「汝吾が髄を得たり」と評された故事を指す。

発声山色の功徳: 広長舌とか清浄身とかいう意味的内容を含んだ

自然そのものが大地有情同時成道とか見明星悟道とかいう宗教的な事実の

素材であることを指している。

見明星悟道: 釈尊が悟ったのは、ある早朝、

明けの明星か天空に輝くのを見た瞬間であったとされている

経典の語句から派生した言葉で、

釈尊が体得した悟りと同じ悟りを体験することを指している。

皮袋: 人間を唯物論的な観点から見れば、一つの皮の袋に過ぎない。

禅ではこのような観点から人間のことを皮袋とか臭皮袋とかという。

ここでは釈尊、迦葉尊者、達磨大師、慧可大師、諸仏等、枯華微笑、

大地有情同時成道、見明星悟道等の宗教的体験の主役となった人々を指す。

遠方: 印度や中国のような文明国から遠く離れた国の意で、日本を指す。

近来: このごろ。ちかごろ。

求覓(ぐみゃく): 求ももとめる。覓ももとめる、さがす。

難遇: 遇い難い。

離俗: 俗世間を離れる。

名利: 名誉と利得。

黒暗業: 真理にかなわぬ行為。

売買: 日常の営みの象徴として売買を挙げたに過ぎない。

いそがしく立ち働くの意。

真竜: 荘子に見えている葉公に関する説話から来ている。

行為を通して真理を求めることを象徴的に指している。

本物の竜を見ないで偽の竜ばかりを見る愚かさを戒めた教訓。

先仏: 前仏に同じ。未来仏弥勤に対して釈尊を指す。

可憐欄者: あわれむべき者。楞厳経から出ている。

受用: 受容し活用すること。

師資: 師匠と弟子と。

菩提心: 悟りを求める心。

六趣: 地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間、天上の六つの境涯。

人が真迷いの世界で輪廻する六つの境涯。 六道。

四生: 生物が生誕する上での四つの形態。

すなわち胎生、卵生、湿生、化生の四つをいう。

胎生、卵生については今日の科学が説いている通りである。

湿生はかび、バクテリヤのように陰湿な場所で行なわれる生物の増殖を漠然と指し、

化生も常識的には無原因の急激な生誕と見受けられるような生成過程を指している。

輪転: 輪廻転生。

所帰: 所は受身を表わす助詞。

所帰とは帰属させられるものと帰属させるものとを意味し、いずれが帰属させられ、

いずれが帰属させるかといった主客の分裂した状態で問題を考えることをいう。

やまふ: 病気になる。

第8文段の現代語訳

知るべきだ、

清浄な山色 渓声でなければ、釈尊が花を手に取って迦葉に法を託したことや、

2祖慧可が達磨を礼拝してその髄を得たということもなかっただろう。

この渓声山色の功徳によって、大地と衆生が同時に仏道を成就したり、

暁の明星を見て悟道する諸仏がいるのだ。

このような人たちは、みな仏法を求める志の甚だ深い先哲たちである。

その先例から、今の人も必ず学び取らなければならない。

今も名利に執われない真実の求道者は、このような志を立てるべきである。

釈尊出世の地インドから遠方の日本などでは、

本当に仏法を探し求める人は希である。無い訳ではないが会い難い。

たまたま出家の身となって世俗を離れたようでも、

仏道を名利のために利用しているだけの者が多い。

哀れで、悲しいことだ。

出家してもこの月日を大切にせず、空しく悪行に明け暮れていれば、

何時 迷いを離れて仏道を悟ることが出来るだろうか。

たとえ正法の師に会っても、真実の法を愛することは出来ないだろう。

このような者たちを、釈尊はあわれむべき者たちと言っている。

その前世に悪因があるのでそうなるのである。

この世に生まれても、法の為に法を求めるという志がないので、

真実の法を見てもその真実の姿を怪しみ、それで正法に会っても嫌われてしまう。

何故なら、その身心骨肉が、一向に法から生まれたものでないため、

法と相応せず、法を用いることが出来ないのである。

仏祖の教えは、師から弟子へと相承して長い年月が過ぎ、

今では菩提心(求道心)は、昔の夢物語になった。

哀れなことに、仏法の宝の山に生まれながらその宝を知らず、宝を見たこともない。

まして仏法の宝を得ることなど出来るだろうか。

もし菩提心を起こした後に苦界に輪廻したとしても、

その輪廻の因縁は、皆 菩提心の誓願となるのである。

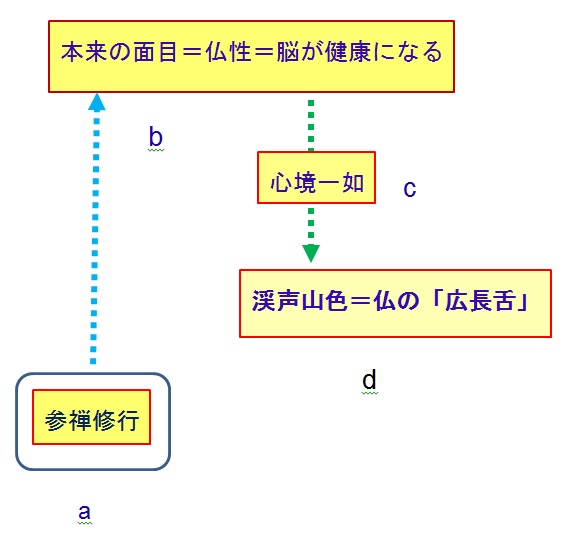

「本来の面目」の本体である脳が健康になって、心境一如の境地になり、

清浄な山色渓声がなければ、

釈尊が花を手に取って迦葉に法を託した拈華微笑や、

慧可が達磨を礼拝してその髄を得たということもなかっただろう。

(心境一如を参照)。

この「本来の面目」が有する渓声山色の功徳によって、

大地と衆生が同時に仏道を成就したり、暁の明星を見て悟道する諸仏がいるのだ。

迦葉や慧可のような人達は、みな仏法を求める志の深い先哲である。

名利に執われない真の求道者は、その先例に学び志を立てるべきである。

釈尊出世の地インドから遠い日本では、本当に仏法を探し求める人は希で会い難い。

たまたま出家の身となって世俗を離れたようでも、

仏道を名利のために利用しているだけの者が多いのは哀れで、悲しい。

出家しても月日を大切にせず、空しく悪行に明け暮れていれば、

何時になっても 迷いを離れて仏道を悟ることが出来ない。

たとえ正師に会っても、真実の法を愛することは出来ない。

このような者たちを、釈尊はあわれむべき者たちと言っている。

その原因は前世に悪因があるからである。

この世に生まれても、法の為に法を求める志がないので、

真実の法を見てもそれを怪しみ、正法に会っても正法であることが分からない。

それは、身心骨肉が、法から生まれたものでないため、

法と相応せず、法を用いることが出来ないのである。

仏祖の教えは、師から弟子へ相承して長い年月が過ぎたため、

今では菩提心(求道心)は、夢物語になってしまった。

哀れなことに、仏法の宝の山に生まれながら宝を知らず、

宝を見たこともないので、仏法の宝を得ることが出来ないのだ。

もし菩提心を起こした後に苦界に輪廻したとしても、その輪廻の因縁は、皆 菩提心の誓願となる。

だから苦界に輪廻したとしても、前向きに考えて修行に努めなければならない。

この文段を理解するには、渓声山色と「本来の面目」の本体である脳の健康、

心境一如の境地の関係が分かれば理解しやすい。

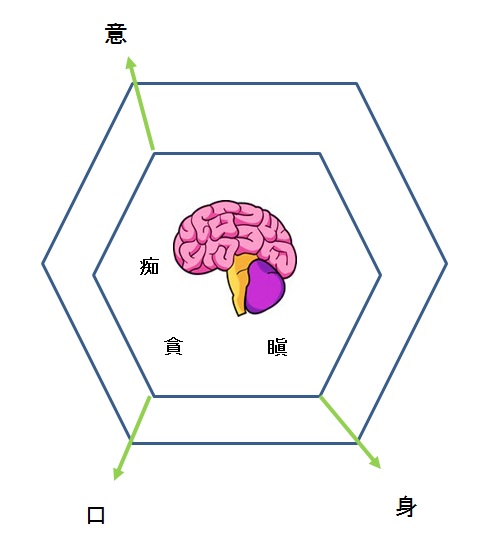

図3に禅と「本来の面目」の本体である脳の健康、渓声山色と心境一如の境地の関係を示す。

図3 禅と「本来の面目」の本体である脳の健康、渓声山色と心境一如の境地の関係

ここで道元が言っていることは図3に示したa,b,c,d のプロセス

によって次のように説明できる。

a:

参禅修行に集中する。

b:

参禅修行によって「本来の面目」の本体である脳が健康になる。

c:

脳が健康になれば明浄妙心(純粋意識)が得られ、心境一如の境地になる。

(心境一如を参照)。

d:

心境一如の境地になることで、

無情説法である渓声山色=仏の広長舌が理解できるようになる。

そうなれば、釈尊が花を手に取って迦葉に法を託した拈華微笑の意味が分かり、

慧可が達磨を礼拝して禅の心髄を得たようなことも可能になることが分かる。

それ以外の部分は少し宗教的であるが特に難しい箇所はない。

原文9

しかあれば、従来の光陰はたとひむなしくすごすといふとも、

今生のいまだすぎざるあひだに、いそぎて発願すべし。

「ねがはくは、われと一切衆生と、今生より乃至生生をつくして、正法をきくことあらん。

きくことあらんとき、正法を疑著せじ、不信なるべからず。

まさに正法にあはんとき、世法をすてて仏法を受持せん。

つひに大地有情ともに成道することをえん。」

かくのごとく発願せば、おのづから正発心の因縁ならん。

この心術、懈惓することなかれ。

又この日本国は、海外の遠方なり。人のこころ至愚なり。

むかしよりいまだ聖人うまれず、生知うまれず、いはんや学道の実士まれなり。

道心をしらざるともがらに、道心をしふるときは、忠言の逆耳するによりて、

自己をかへりみず、他人をうらむ。

おほよそ菩提心の行願には、菩提心の発未発、

行道不行道を世人にしられんことをおもはざるべし、

しられざらんといとなむべし。いはんやみづから口称せんや。

いまの人は、実をもとむることまれなるによりて、身に行なく、

こころにさとりなくとも、他人のほむることありて、

行解相応せりといはん人をもとむるがごとし。

迷中又迷、すなはちこれなり。この邪念、すみやかに抛捨すべし。

注:

因縁: 因果の直接原因である因と間接原因である縁。

行願: 行為と願望。

疑著: 疑うこと。著は動作を表わす助字。

心術: 心はこころ。術はとおりみちの意。心術とは心の持ち方、こころね。

口称: 口に出して人に聞えるようにとなえること。

行解相応: 実践的な行動と概念的な理解とが適合していること。

実践のみに偏よったり、概念のみに走ったりしていないこと。

迷中又迷: 迷いの中でさらに迷っていること。

第9文段の現代語訳

そうであるから、今までの月日は たとえ空しく過ごしたとしても、

今生の終わらない間に、急いで次のように発願しなければならない。

「願わくは、私とすべての人々が、

今生から来世の生を尽くして正法を聞くことが出来ますように。

また聞くことが出来た時には、正法を疑わず信じることが出来ますように。

そして、まさに正法に会った時には、世俗の法を捨てて仏法を受持し、

遂にはこの大地と衆生と共々に、仏道を成就することが出来ますように。」

このように発願すれば、自然に正しい発心の因縁となるだろう。

我々は、この心構えを怠ってはならない。

又この日本国は、海外の遠方の地であり、人の心も大変愚かである。

昔からまだ聖人は生まれておらず、天性の智者も生まれていない。

まして仏道を学ぶ真実の人は希である。

道心を知らない者たちに道心を教える時には、忠言は耳に逆らうので、自己を省みず他人を恨む。

およそ菩提心の行願は、自分が菩提心を起こしているか否か、

行じているか否かを、世の人に知られようと思ってはならない。

むしろ知られないようにしなければならない。まして自ら口にしてはならない。

今の人は、真実を求めることが稀で、身に修行無く、心に悟りが無くても、

他人が褒めて「修行と智慧が具わっている」と言ってくれる人を求めているようだ。

迷いの上に迷いを重ねるとは、このことを言う。

このような邪念はすぐに投げ捨てなければならない。

この文段では発願と発心の心構えが重要であることを指摘している。

そして仏道を真剣に学び修行すべきことを言っている。

第9文段には特に難しい箇所はない。

原文10

学道のとき、見聞することかたきは、正法の心術なり。

その心術は、仏仏相伝しきたれるものなり。

これを仏光明とも、仏心とも相伝するなり。

如来在世より今日にいたるまで、

名利をもとむるを学道の用心とするににたるともがらおほかり。

しかありしも、正師のおしへにあひて、

ひるがえして正法をもとむれば、おのづから得道す。

いま学道には、かくのごとくのやまふのあらんとしるべきなり。

たとへば、初心始学にもあれ、久修錬行にもあれ、

伝道授業の機をうることもあり、機をえざることもあり。

慕古してならふ機あるべし、セン謗してならはざる魔もあらん。

両頭ともに愛すべからず、うらむべからず。

いかにしてかうれへなからん、うらみざらん。

いはく、三毒を三毒としれるともがらまれなるによりて、うらみざるなり。

いはんやはじめて仏道を欣求せしときのこころざしをわすれざるべし。

いはく、はじめて発心するときは、他人のために法をもとめず、名利をなげすてきたる。

名利をもとむるにあらず、ただひとすじに得道をこころざす。

かつて国王大臣の恭敬供養をまつこと、期せざるものなり。

しかあるに、いまかくのごとくの因縁あり、本期にあらず、所求にあらず。

人天の繋縛にかかはらんことを期せざるところなり。

しかあるを、おろかなる人は、たとひ道心ありといへども、

はやく本志をわすれて、あやまりて人天の供養をまちて、仏法の功徳いたれりとよろこぶ。

国王大臣の帰依しきりなれば、わがみちの現成とおもへり。

これは学道の一魔なり。

あはれむこころをわするべからずといふとも、よろこぶことなかるべし。

注:

用心: 心をつかうこと。気をつけること、心得。

やまふ: 病になる、病気になる。

両頭: 両辺、両般、両箇。

三毒: 三種の害毒の意で、貪欲・瞑恚・愚痴の三つをいう。

仏教において克服すべきものとされる最も根本的な三つの煩悩とされる。

煩悩を毒に例えたものである。

欣求: 欣はよろこぶ、喜悦する。欣求はよろこび求めること。

怨嫉: うらみ、ねたむこと。

金言: 黄金にもたとえることのできる価値の高い言葉、

釈尊の説かれた尊い言葉。

あだむ: あたむに同じ。あた(仇)を活用した語。敵とする。

うらむ: 敵視するの意。

第10文段の現代語訳

仏道を学ぶ時に、見聞きすることが難しいのは、正法を学ぶ心構えである。

その心構えは、仏から仏へと相伝えられてきた。

これを仏の光明として、また仏の心として相伝えて来た。

釈尊の在世から今日に至るまで、名利を求めることを、仏道を学ぶ心得としているような者が大勢いた。

そのような人であっても、正しい師の教えに会って、

心を翻して正法を求めれば、自然に仏道を悟ることができる。

今 仏道を学ぶには、このような悩みがあることを知るべきである。

例えば、初心の人であれ、久しく修行した人であれ、

道を伝え業を授ける人を得ることもあれば、その人を得られないこともある。

昔の仏祖を慕って仏道を学ぶ人もあれば、謗って学ばない魔もある。

しかし我々は、両方ともに愛したり恨んではならない。

どうして愁えたり恨んだりしないのかと言えば、三毒(貪り、怒り、愚かさ)の心を、

三毒であると知っている者は希なので、恨まないのだ。

ましてや我々は、初めて仏道を願い求めた時の志を忘れてはならない。

初めて発心した時には、

他人の称賛を得るために仏法を求めたのではなく、名利を投げ捨ててきた。

名利を求めるのではなく、ただ一筋に仏道を悟ることを志したのである。

かっては国王大臣からの尊敬や供養を望まなかった。

それなのに、今このように仏祖が国王大臣から敬われているのは、

本望ではないし、求めたものでもない。

仏祖は人間界や天上界の束縛を望まない。

それなのに愚かな人は、たとえ道心があってもすぐに初志を忘れて、

誤って人間界や天上界の供養を待ち望んで、それによって仏法の功徳が得られたと喜ぶ。

そして国王大臣の帰依が多ければ、

自分の仏道が実現したと思うのは仏道を学ぶ上での一つの魔である。

人々を憐れむ心を忘れてはならず、喜んでもならない。

仏道を学ぶ時に、難しいのは、正法を学ぶ心構えである。

特に名利を求めて国王大臣に近づき、その帰依を求めるようなことをしてはならない。

正師に会って、正法を求めれば、自然に仏道を悟ることができる。

三毒(貪り、怒り、愚かさ)の心を、三毒であると知って、謗(そし)ったり恨んだりしてはならない。

人々を憐れむ慈悲の心を忘れず、名利を喜んではならない

と正法を学ぶ心構えを説いている。

この文段には特に難しい所はない。

原文11

みずや、ほとけののたまはく、如来現在猶多怨嫉の金言あることを。

愚の賢をしらず、小畜の大聖をあたむこと、理かくのごとし。

又 西天の祖師、おほく外道二乗 国王等のためにやぶられたるを。

これ外道のすぐれたるにあらず。祖師に遠慮なきにあらず。

初祖西来よりのち、嵩山に掛錫するに、梁武もしらず、魏王もしらず。

ときに両箇のいぬあり。いはゆる、菩提流支三蔵と光統律師となり。

虚名邪利の正人にふさがれんことをおそりて、

あふぎて天日をくらまさんと擬するがごとくなりき。

在世の達多よりもなほはなはだし。

あはれむべし、なんぢが深愛する名利は、祖師これを糞穢よりもいとふなり。

かくのごとくの道理、仏法の力量の究竟せざるにはあらず、良人をほゆるいぬありとしるべし。

ほゆるいぬをわづらふことなかれ、うらむることなかれ。引導の発願すべし。

「汝は是れ畜生、菩提心を発こせ。」と施設すべし。

先哲いはく、

「これはこれ人面畜生なり。」

注:

欣求: 欣はよろこぶ、喜悦する。欣求はよろこび求めること。

怨嫉: うらみ、ねたむこと。

金言: 黄金にもたとえることのできる価値の高い言葉。

釈尊の説かれた尊い言葉。

あだむ: あたむに同じ。あた(仇)を活用した語。

敵とする、うらむ、敵視するの意。

遠慮: 遠いおもんばかり、深い思索力。

初祖: 中国禅の初祖、達磨大師を指す。

嵩山: 中国河南省河南府登封県の西十里に在り、

東西の二峰に分かれ、東を太室、西を少室という。

山中に寺院多く、少室峰の少林寺は達磨大師面壁の地として知られている。

梁武: 梁の武帝(502〜549)。

掛錫: 錫杖をとどめ、寺院に宿泊すること。

魏主: 魏の国王。達磨大師は梁の国から魏の国へ移った。

菩提流支三蔵: 梵名はBodhiruci 北印度の人。

魏の宜武帝(在位:499〜515)の時洛陽に来て。多くの経論を翻訳した。

光統律師: 達磨大師が魏の国にいた時期の律宗の僧侶。

虚名: うわべだけの名声、内実に過ぎた評判。

邪利: 不正の利得。

達多: 提婆達多。釈尊の従弟にあたる。

釈尊成道後出家して仏弟子となったが、釈尊の勢威をねたみ、阿闇世王と結んで仏教を滅ぼし、

自ら代って教勢を張ろうとしたが成功せず、

遂に五百の僧侶を糾合して一派を別立したが、長くは続かなかった。

道理: 理論、筋道。

力量: 勢威。

究竟: 物事をきわめた、最高のところ。究極。

良人: 善良な人。

引導: 人々を誘引して正しい道理に導くこと。

施設: 説示、説教。

第11文段の現代語訳

あなたは見たことがないだろうか、釈尊のお言葉に、

「如来が世にいても、怨みや妬みを抱く者は多い。」

という金言のあることを。

愚か者が賢者を理解せず、つまらない人間が仏を仇と見なすことの道理は、

このようである。

又インドの祖師の多くが、外道や小乗の徒、国王などのために害されたが、

これは外道が優れていたからではなく、祖師に先々までの思慮が無かったからでもないのだ。

初祖達磨は中国に来た後、

嵩山の少林寺に滞在したが、梁の武帝も魏の国王も、そのことを知らなかった。

当時、愚かな犬のような二人の人物がいた。

いわゆる菩提流支三蔵と光統律師である。

彼等は、自らの虚名と邪まな利益を、達磨という正しい人に塞がれることを恐れ、

天を仰いで太陽を隠そうとするような愚かなことをしたのだ。

それは釈尊在世当時の提婆達多よりも更に甚だしく

哀れなことである。

おまえたちが深く愛する名利は、祖師が糞便よりも嫌ったものなのだ。

世間にはこのような者がいるという道理は、仏法の力が及ばないからではなく、

善良な人間を吠える犬もいるということを知るべきである。

吠える犬を悩んだり怨んだりしてはならない。仏道に導こうと発願すべきである。

「おまえは畜生である、菩提心を起こしなさい。」と教え導きなさい。

先哲は、このような者を「これは人の顔をした畜生である。」と言った。

釈尊の言葉に、「如来が世にいても、怨みや妬みを抱く者は多い。」という金言がある。

愚か者や外道が仏や賢者を理解せず、嫉妬心や恨みを持つことが多い。

インドでは禅の祖師の多くが、外道や小乗の徒、国王などに迫害された。

菩提流支三蔵は達磨を憎み、弟子の光統律師(468―537/538)とともに、

毒殺を企てたという伝説もある。

菩提流支三蔵が弟子の光統律師とともに、毒殺を企てたのは

提婆達多がしたことよりも甚だ哀れなことである。

我々が深く愛する名利は、祖師達が糞便よりも嫌った。

世間にはこのような愚か者がいるのは、仏法の力が及ばないからではなく、

善良な人間を吠える犬がいるようなことである。

吠える犬のような愚者を悩んだり怨んだりせず、仏道に導こうと発願すべきである。

「おまえは畜生である、菩提心を起こしなさい。」

と発願し、教え導くべきである。

先哲は、このような者について「これは人の顔をした畜生である。」

と言ったのを思い起こすべきだと言っている。

この文段で道元が述べていることに特に難しい所はない。

原文12

又 帰依供養する魔類もあるべきなり。

前仏いはく、「国王、王子、大臣、官長、婆羅門、居士に親近せざれ。」

まことに仏道を学習せん人、わすれざるべき行儀なり。

菩薩初学の功徳、すすむるにしたがうてかさなるべし。

又むかしより、天帝きたりて行者の志気を試験し、

あるひは魔波旬きたりて行者の修道をさまたぐることあり。

これみな名利の志気はなれざるとき、この事ありき。

大慈大悲のふかく、広度衆生の願の老大なるには、これらの障礙あらざるなり。

修行の力量、おのづから国土をうることあり、世運の達せるに相似せることあり。

かくのごとくの時節、さらにかれを弁肯すべきなり、かれにカッ睡することなかれ。

愚人これをよろこぶ、たとへば癡犬の枯骨をねぶるがごとし。

賢聖これをいとふ、たとへば世人の糞穢をおづるににたり。

注:

前仏: 先仏に同じ。釈尊を指す。

「不親近国王、王子、大臣、官長、婆羅門、居士。」:

「国王、王子、大臣、官長、婆羅門、居士に親近せざれ」

は法華経安楽行品に見える経文。

行儀: 行為の仕方。

天帝: 天帝釈、帝釈天に同じ。

釈提桓因(しゃくだいかんいん)ともいう。梵天と共に仏教を護る神。

もとインド神話のインドラ神が仏教に入ったもの。

須弥山の頂、切利天の善見城に住むという。

魔波旬(まはじゅん) : 波旬は梵語papiyas 悪者、殺者等と

訳す。仏及び仏弟子等を錯乱させようと企てる魔王。

常に悪意を持ち、人の慧命を断つ悪魔であるから殺者という。

世運: 俗世間的な運勢。

弁肯: 弁はわきまえる、区別する。肯はうけがう。弁肯は判別し肯定する。

カッ睡(かっすい): カツはいねむり、うみつかれて坐ったまま睡ること。

睡はねむる。 カッ睡はいねむり。

糞穢(ふんえ): 糞便やけがれ。

おづる。: ためらう、しりごみする。嫌う。

第12文段の現代語訳

又、仏祖に帰依し供養する魔の類も、きっとある。

先の仏釈尊は法華経において、

「国王、王子、大臣、官長、バラモン教徒、居士などと親密になってはならない。」と言われた。

これは実に、仏道を学ぶ人の忘れてはならない行儀である。

こうして初心の菩薩の功徳は、修行が進むに従って重なるだろう。

又昔から、帝釈天がやって来て修行者の志を試したり、

悪魔が来て行者の修行を妨げることがある。

これらは皆、行者が名利の心を離れない時に起きる。

大慈大悲の心深く、衆生済度の誓願の久しく広大な人には、これらの障害は起きない。

また仏道修行の力によって、仏法が自然に国土に広まったり、

世の中が一見仏法に叶うようになる場合がある。

そのような時には、更にそれを弁(わきま)えるべきで、

それに油断して居眠りしてはならない。

しかし、愚かな人は、これを喜ぶ。

例えば、愚かな犬が干からびた骨を喜んでなめるようなものだ。

賢人聖人はこれらの事を嫌う。例えば、世の人が糞便を恐れるようなものである。

仏祖に帰依し供養する魔の類もいる。

釈尊は、

「国王、王子、大臣、官長、バラモン教徒、居士などと親密になってはならない。」

と言われた。

これは仏道を学ぶ人が忘れてはならない行儀である。

こうすることで初心の菩薩の功徳は、修行が進むに従って積み重なる。

昔から、帝釈天が修行者の志を試したり、悪魔が修行を妨げることがある。

これは皆、修行者が名利の心を離れない時に起きるのだ。

大慈大悲の心が深く、衆生済度の誓願が久しく広大な人には、このような障害は起きない。

仏道修行の力によって、仏法が広まり、世の中が一見仏法に叶うようになる場合がある。

そのような時には、更にそれを弁(わきま)えて、それに油断して居眠りしてはならない。

しかし、愚かな人は、これを喜ぶ。例えば、愚かな犬が干からびた骨を喜んでなめるようなものだ。

しかし、賢人聖人はこれらの事を嫌う。例えば、世の人が糞便を恐れるようなものである。

この文段では法華経安楽行品の「不親近国王、王子、大臣、官長、婆羅門、居士。」

という経文を引用し、

修行者は名利の心を離れなければならないと説いている。

また、慈悲の心と衆生済度の広大な誓願をもって修行すべきことを説いている。

ここで道元が言っていることは禅的というより伝統的大乗仏教の教えと徳目であり、特に難しいものではない。

原文13

おほよそ初心の情量は、仏道をはからふことあたはず、測量すといへども、あたらざるなり。

初心に測量せずといへども、究竟に究尽なきにあらず。

徹地の堂奥は、初心の浅識にあらず、ただまさに先聖の道をふまんことを行履すべし。

このとき、尋師訪道するに、梯山航海あるなり。

導師をたづね、知識をねがふには、従天降下なり、従地涌出なり。

その接渠のところに、有情に道取せしめ、無情に道取せしむるに、身処にきき、心処にきく。

若将耳聴は家常の茶飯なりといへども、眼処聞声これ可必不必なり。

見仏にも自仏他仏をみ、大仏小仏をみる。

大仏にもおどろきおそれざれ、小仏にもあやしみわづらはざれ。

いはゆる大仏小仏を、しばらく山色渓声と認ずるものなり。

これに広長舌あり、八万偈あり、挙似迥脱(なり、見徹独抜なり。

このゆゑに、俗いはく、「弥高弥堅なり」。 先仏いはく、「弥天弥淪なり」。

春松の操あり、秋菊の秀ある、即是なるのみなり。

善知識この田地にいたらんとき、人天の大師なるべし。

いまだこの田地にいたらず、みだりに為人の儀を存せん、人天の大賊なり。

春松しらず、秋菊みざらん、なにの草料かあらん、いかが根源を裁断せん。

注:

情量: 情は心が物事に感じてうごくはたらき。心の力量、心のはたらき。

徹地: 徹底した境地。

堂奥(どうおう): 堂は神仏をまつる建物。堂奥とは堂の奥、転じて奥義、

徹地の堂奥: 仏道に徹底した境地の一番奥。

浅識: 浅はかな認識。

先聖(せんしょう): 先立って真理を体得した人。

梯山航海(ていざんこうかい): 梯ははしご。航は舟で海を渡ること。

梯山航海ははしごをかけて山に登り、舟を仕立てて海を渡る意で、

海山を越えて遠方に行くこと。

従天降下: 天から降って来る。

従地涌出: 地から涌き出して来る。法華経巻五「従地涌出品」の品名より。

接渠(せっこ): 渠はかれ、彼。三人称の代名詞。

接渠とは指導者が学人を接得し本物の仏法者にすること。

何必不必(かひつふひつ): 何必は「何ぞ必しも・・・ならん。」の意で、

不必は「必ずしも・・・ならず。」の意。

共に疑問または否定の形で文意が断定的でない場合を表わし、

何必不必とは「必ずしも・・・・とは断定し難い」という意味をあらわす。

眼処聞声これ可必不必なり。: 眼でその声を聞くということも

必ずしも仏法から外れるものではない。

見仏: 仏を見ること。自己の仏性を悟り、仏と一体になること。

挙似迥脱(こじけいだつ): 挙似はとり上げ示すこと。

迥ははるか、とおし。迥脱は凡庸の世界をはるかに超越していること。

見徹独抜(けんてつどくばつ): 見徹は見抜くこと。

徹底的に観察すること。独抜はひとり卓抜していること。

俗いはく: 俗書にいわくの意で、

仏教から見た場合、仏教以外の一切の書は俗言としている。

弥高弥堅(みこうみけん): 論語の子罕篇にある顔淵

(孔子の弟子、顔回、がんかい、紀元前521年 - 紀元前481年)の言葉

「仰之弥高、鑽之弥堅」という言葉から引用し、造語したものと考えられる。

「仰之弥高、鑽之弥堅」から「仰之」と「鑽之」を除去すれば

「仰之弥高、鑽之弥堅」→「弥高、弥堅」となる。

鑚は、火打石へ火打金を当てて火を打つことを意味する。

従って、「仰之弥高、鑽之弥堅」はこれを仰げばいよいよ高く、

これを火打石へ火打金を当てて打つといよいよ堅いという意味になる。

これより、「弥高、弥堅」とは

これを仰げばいよいよ高く、打つといよいよ堅いという意味になる。

道元は「弥高、弥堅」を仏法を仰げばいよいよ高く、

信心はいよいよ堅いという意味で用いていると考えられる。

図4 孔子の弟子、顔回像

弥天弥淪(みてんみりん): 弥はあまねし、一ぱいにふさがるの意。

淪は倫に同じ。天地の大道の意。

弥天弥綸とは天地一杯にいきわたって余すところがないという意味。

臨済録の示衆14−5には

「展(の)ぶる則(とき)は法界に弥綸(みりん)し、収むる則(とき)は糸髪も立たず。」

という言葉が見られる。これに近い表現である。

春松の操: 松は常緑樹であって、他の樹木が秋冬に落葉して、

春ようやく芽ぶく時期においてもすでに緑をつけているところから、

古来操の堅いことの比喩につかわれる。

草料: 思いはかること。

裁断(せつだん): 切断。

第13文段の現代語訳

およそ初心の人の思慮分別では、仏道を推し量ることは出来ない。

推し量っても当たらない。

しかし、初心の人に推し量れなくても、修行を究めれば、究め尽くすことができないことはない。

大悟徹底の所は、初心の浅い見識では窺うことは出来ない。

ただまさに先の仏祖が歩んだ道を踏んで修行すべきである。

この時に、正師を尋ね道を尋ねて、山を越え海を渡って求道するのである。

そうして導師を尋ね、師を望むなら、師は天から降り、地から涌き出てくる。

その彼を教え導くために、衆生に法を説かせ、

石や木に法を説かせて、それを身体で聞き、心で聞くのである。

それをもし耳で聞けば、日常のありふれた事であるが、

眼でその声を聞くということも必ずしも仏法から外れるものではない。

仏を見るにも、自らの仏や他の仏を見たり、大仏や小仏を見るのである。

大仏を見ても驚き恐れてはならないし、小仏を見ても怪しみ悩んではならない。

いわゆる大仏や小仏を、暫く山色や渓声に認めるのである。

これらに仏の説法である広長舌や、八万の偈文があるのである。

その説法は全く自在であり、その悟りは独り抜きんでている。

このために、世俗の賢者は、「これを仰げばますます高く、これを打てばますます堅い。」と言い、

先の仏祖は、「天地一杯にあまねく行き渡り、余すところがない。」と説いている。

春には松の緑が濃く、秋には菊の花が香るのも、すべて仏の現身説法である。

善知識がこの境地に至れば、人間界と 天上界の大導師となることが出来る。

しかし、まだこの境地に至らないのに、

妄りに人を教えようとする者は、人間界と 天上界の大賊である。

春の松を知らず、秋の菊を見ないで、一体何を説こうと思いはかることができようか。

どのようにして迷いの根源を断ち切ることができるだろうか。

初心の人の思慮分別だけでは、仏道を正しく推し量ることは出来ない。

しかし、初心の人に推し量れなくても、修行を究めた人には、究め尽くすことがある。

大悟徹底の所は、初心者の浅い見識で窺うことは出来ないから、

仏祖の道を踏んで修行すべきである。

この時に、正師を尋ね道を尋ねて、山を越え海を渡って専心求道するのである。

そうして導師を尋ね、師を望むなら、正師は天から降り、地から涌き出るように出現する。

その彼を教え導くために、衆生に法を説かせ、

石や木に法を説かせて、それを身体で聞き、心で聞くのである。

それを耳で聞くのは、ありふれた事だが、眼(脳)でその声を聞くということもある。

仏を見るにも、自他の仏を見たり、大きな仏や小さな仏を見ることがある。

大きな仏を見ても驚き恐れてはならないし、小さな仏を見ても怪しみ悩んではならない。

いわゆる大仏や小仏を、暫く山色や渓声に認めるのである。

これらに仏の説法や、八万の偈文がある。

その説法は全く自在であり、その悟りは独り抜きんでている。

このために、世俗の賢者(顔回)は、

「これを仰げばますます高く、これを打てばますます堅い。」と言い、

先の仏祖(臨済)は、「天地一杯にあまねく行き渡り、余るところがない。」と説いている。

春には松の緑が濃く、秋には菊の花が香るのも、すべて仏の現身説法である。

善知識がこの境地に至れば、人間界 天上界の大導師となることが出来る。

しかし、まだこの境地に至らないのに、

妄りに人を教えようとする者は、人間界 天上界の大賊である。

春の松を知らず、秋の菊を見ないで、一体何を説こうと言うのか。

どのようにして迷いの根源を断ち切ることができるだろうか。

この文段では道元は様々なことを言っている。

道元の広く深い知識から出たためであろうが、

様々なことを的を絞らずに言っている印象である。

そのため一体何を言いたいのか良く分からない。

ここでは原文の内後半の

「いはゆる大仏小仏を、しばらく山色渓声と認ずるものなり。

これに広長舌あり、八万偈あり、挙似迥脱なり、見徹独抜なり。

このゆゑに、俗いはく、「弥高弥堅なり。」

先仏いはく、「弥天弥淪なり。」

春松の操あり、秋菊の秀ある、即是なるのみなり。

善知識この田地にいたらんとき、人天の大師なるべし。

いまだこの田地にいたらず、みだりに為人の儀を存せん、人天の大賊なり。

春松しらず、秋菊みざらん、なにの草料かあらん、いかが根源を裁断せん。」

という箇所に絞って解説とコメントしたい。

「いわゆる大仏や小仏を、暫く山色や渓声に認めるのである。

渓声山色に仏の説法や、八万の偈文がある。

渓声や山色の無情説法は全く自在であり、その悟りは独り抜きんでて優れている。

このために、儒教の賢者(顔回)は、

「これを仰げばますます高く、これを打てばますます堅い。」と言っている。

また先の仏祖(臨済)は、

「悟りの心は天地一杯にあまねく行き渡り、余るところがない。」と説いている。

自然の四季にも仏の説法を聞くことができる。

春には松の緑が濃く、秋には菊の花が香るのも、すべて仏の現身説法である。

禅修行者がこの境地に至れば、人間界 と天上界の大導師となることが出来るだろう。

しかし、まだこの境地に至らないのに、

妄りに人を教えようとする者は、人間界と 天上界の大賊である。

春の松を知らず、秋の菊に仏の説法を見ないで、一体何を説こうと言うのか。

その説法を聞かないで、

どのようにして煩悩や迷いの根源を断ち切ることができるだろうか。」

ここでは儒教徒の顔回(回(孔子の高弟)の言葉から

「弥高弥堅(みこうみけん、これを仰げばますます高く、これを打てばますます堅い)。」

という言葉を引用し、臨済録の示衆からは

「弥天弥綸(みてんみりん、天地一杯にあまねく行き渡り、余るところがない)。」

という言葉を引用しているのが興味深い。

これらの引用の言葉は道元の広い教養と知識を示している。

原文14

又、心も肉も、懈怠にもあり、不信にもあらんには、誠心をもはらして、前仏に懺悔すべし。

恁麼するとき、前仏懺悔の功徳力、われをすくひて清浄ならしむ。

この功徳、よく無礙の浄心、精進を生長せしむるなり。

浄心一現するとき、自他おなじく転ぜらるるなり。その利益、あまねく情、非情にかうぶらしむ。

その大旨は、「願わくは、われたとひ過去の悪業おほくかさなりて、

障道の因縁ありとも、仏道によりて得道せりし諸仏諸祖、われをあはれみて、

業累を解脱せしめ、学道さはりなからしめ、

その功徳法門、あまねく無尽法界に充満弥綸せらん、あはれみをわれに分布すべし。

仏祖の往昔は吾等なり、吾等が当来は仏祖ならん。」

仏祖を仰観すれば一仏祖なり、発心を観想するにも一発心なるべし。

あはれみを七通八達せんに、得便宜なり、落便宜なり。

このゆゑに、龍牙のいはく、

「昔生に未だ了ぜざれば今須らく了ずべし、

此生に累生の身を度取せよ。

古仏も未だ悟らざれば今者に同じく、

悟り了れば今人も即ち古人なり。」

しづかにこの因縁を参究すべし、これ証仏の承当なり。

注:

懺悔: 人に対して忍容を乞うこと。

原始仏教では、比丘は自分の犯した罪を、仏陀または長老比丘に告白して裁きを受ける

こととなっていた。

また大乗仏教では、自己の罪を認めた者は諸仏の前に懺悔し、帰投し、

摂受されて罪の恐れから解放されるという形のものとなった。

恁麼(いんも): このように。

業累: 過去の行為によって累積された生活慣習。

法門: 法は仏法の真理。門は仏法世界に入るための過程。

したがって法門とは仏法世界に没入するための過程、釈尊の説かれた教説をいう。

弥綸(みりん): 天地に一杯になること。

往昔: 過去。

当来: 未来。

一仏祖: 同一の仏祖。

一発心: 同一の発心。

七通八達: 縦横に通達していること。

得便宜: 便宜を得ること。便宜は都合がよいこと。

落便宜: 便宜に落ちること。

得便宜が能動であるに対して、落便宜は受動。

竜牙: 中国曹洞宗の竜牙居遁証空禅師(りゅうげこどん、835〜923)。

洞山良价禅師の法嗣。湖南省の竜牙山妙済禅院に住職として多くの弟子を養成した。

昔生: 過去、過去世。

了: 了解する、さとる、はっきりわかる。

此生: 現在、現在の人生。

累生身: 長い間いろいろの生を経てきた身体。

因縁: 因果関係。

証仏: 禅の悟りを体験し仏になること。見性成仏。

承当: 承はうけとる、うけ入れるの意。当は当体、そのものずばり。

承当とは本来の面目の当体を身に体すること。

学道用心集に「 此の身心を以て仏に於いて直証する是れ承当也」とある。

冥助: 神秘的な救済。

第14文段の現代語訳

又、自分の心も体も怠惰であり、不信心でもあれば、

真心を尽くして過去の仏に懺悔すべきである。

そうすれば、過去の仏に懺悔した功徳が、我々を救って清浄にしてくれるだろう。

この懺悔の功徳は、我々に障りのない清浄な心と精進の心を育ててくれる。

懺悔の清浄な心が一たび現れれば、自他同じく影響を受ける。

その利益は、広くすべての衆生やすべてのものに及ぶだろう。

その懺悔の大要は、

「願わくは、たとえ私の過去に多くの悪業が重なり、仏道を妨げる因縁となっていても、

仏道によって悟りを得た仏祖方よ、どうかこの私を憐れんで過去の障りから解放し、

仏道を学ぶ障害を取り除いてください。

仏祖の功徳ある教えは、あまねくすべての世界に充ち満ちている。

その哀れみを私にも分け与えてください。

仏祖も、かつては我々と同じ凡夫でした。我々も将来は仏祖となることでしょう。」と。

これまでの仏祖方を仰ぎ見れば様々ですが、仏祖の観点からみれば同一である。

その発心を思っても様々であるが、同じく菩提心を起こされたのである。

仏祖は、哀れみの心をすべてのものに及ぼしているが、

我々はその利益を得ることもあり、或いはそれを逸することもある。

そのために、龍牙居遁は次のように言った。

「過去の生で、まだ道を悟っていなければ、今生に悟るよう努めなければならない。

この生のうちに、生死を重ねてきた自分自身を救いなさい。

昔の仏祖も、道を悟る前は、今の人と同様であった。

道を悟れば今の人も、昔の仏祖と変わることはない。」

静かにこの因縁を明らかにすべきである。

これが仏を証明した人が会得したことである。

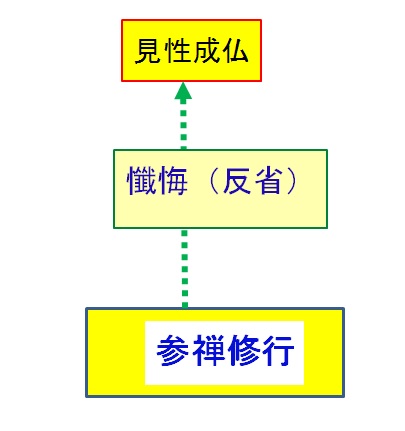

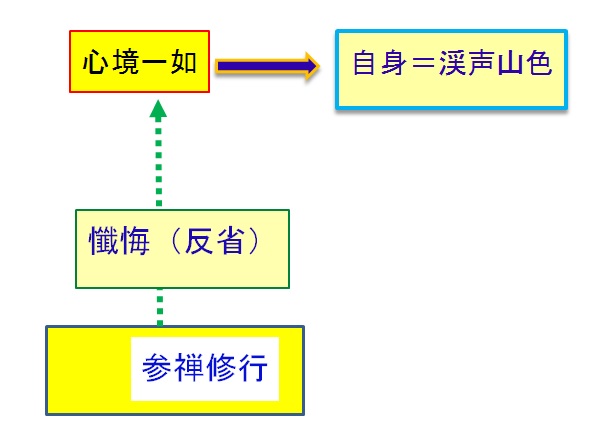

この文段では心も体も怠惰であり、

不信心な人であれば、真心を尽くして過去の仏に懺悔すべきであることが説かれている。

懺悔すれば、懺悔(反省)の功徳が、我々を救って清浄にしてくれる。

この懺悔の功徳は、我々に障りのない清浄な心と精進の心を育ててくれるとし、

具体的な懺悔文と龍牙居遁の言葉が紹介されている。

ここでは、過去仏に懺悔して、

その懺悔の功徳によって悟り成仏する伝統的な大乗仏教の信仰による道と

龍牙居遁の言葉に見られる参禅修行に努めて成仏する二つの道が並立している。

道元は懺悔の功徳(反省の功徳)と参禅修行の併修によって

見性成仏を確実に達成することを目指しているように考えられる。

これを図5に示す。

図5 道元禅の特徴

図5に示したように、懺悔(反省)と通常の参禅修行の併修は道元禅の特徴だと考えることができるだろう。

道元は3歳で父を、8歳で母を失って14才の時比叡山で出家し

伝統的大乗仏教を修行した。

24歳の時宋に渡って参禅修行し、

27歳の時中国曹洞禅の只管打坐の禅を天童如浄禅師から印可を受け法嗣となった。

道元は通常の参禅修行だけでなく、伝統的大乗仏教の懺悔を導入・重視することで、

懺悔(反省)の功徳が特に修行者の人格形成に良い影響をもたらすと考えたのではないだろうか。

筆者のつたない禅寺体験では次の懺悔文が禅寺でよく唱えられる。

懺悔文:

我昔所造諸悪業。(がしゃくしょぞうしょあくごう)

皆由無始貧瞋痴。(かいゆうむしとんじんち)

従身口意之所生。(じゅうしんくいししょしょう)

一切我今皆懺悔。(いっさいがこんかいさんげ)

読み下し文は以下のようである。

我昔所造諸悪業 :

我れ昔より造れる諸の悪業は、

皆由無始貪瞋癡 :

みな無始の貪・瞋・癡(三毒)に由る。

従身口意之所生 :

身と口と意とより生ずる所なり。

一切我今皆懺悔 :

一切を、我、今、みな懺悔したてまつる。

意訳:

私が昔から造ったさまざまな悪い行いは、

すべて始まりもない遠い過去からの貪・瞋・癡(三毒)によって生じたものである。

そのため身体と言葉と心から生じたすべての行いを、

私は今、反省し懺悔します。

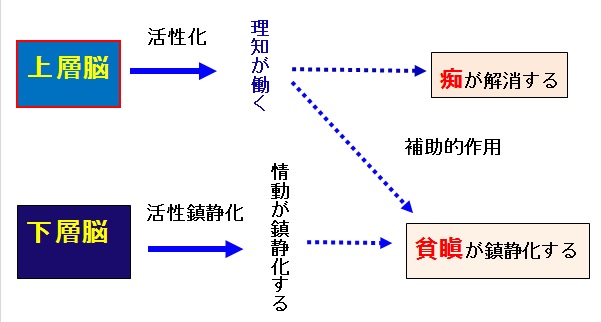

この懺悔文では身と口と意とより生ずる諸悪業は

貪・瞋・癡(三毒)によって生じたものだとその原因まで分析し考察している。

それを図4−1で図示し説明する。

図4−1 身口意の諸悪業は貪瞋痴の三毒(脳)から生まれる。

三毒の内、貪瞋は生命情動脳(下層脳)から、痴は理知脳である上層脳から生まれる。

従って、諸悪業を食い止めるには貪瞋痴の三毒の発生源である全脳を

コントロールすることを述べている。

下層脳から生まれる貪瞋は坐禅によって有効にコントロールできる。

愚痴は理知脳である上層脳を鍛えることで有効にコントロールできる。

この懺悔文は悪業の原因まで考察反省し、

簡単で論理的である上に記憶し易すく、内容的にも優れたものと言える。

図4−1では身口意の諸悪業は

脳内で生れる貪瞋痴の三毒が主原因であることを示した。

それでは三毒を除去解消するにはどうすれば良いだろうか。

三毒の内、「貧(むさぼり)」、過度の「所有欲」、

「瞋(怒り)」「痴(愚かさ、慢心、憎しみ)」、などは

旧哺乳類脳(下層脳に含まれる)の働きである。

貧瞋痴の内、貧(むさぼり)瞋(怒り)は

旧哺乳類脳(生命情動脳)の過度な働きより起こる。

痴(愚かさ)は上層脳(大脳新皮質=理知脳)の働きが不活発なため起こる。

三毒の心病を治療解消するには次ぎのようにすれば良いだろう。

1.

貧瞋の情動と欲は旧哺乳類脳(大脳辺縁系)の情動が過度に働くことにより生れる。

それらの情動は坐禅を通して下層脳の過度な働きを鎮静化すれば抑制できる。

この時、上層脳(大脳新皮質=理知脳)も補助的に働くことができる。

2.

痴(愚かさ)は上層脳(大脳新皮質=理知脳)の働きを活発にし、

正見・正知すれば無くなる。

これを図示すれば図4.2のようになる。

図4.2 坐禅修行によって全脳を活性化すれば三毒は解消する

図4.2に示したように、

下層脳から生まれる貪瞋は坐禅によって生命情動脳である脳幹をにコントロールし鎮静化するだろう。

愚痴は理知脳である上層脳を鍛え、正見・正知することで有効にコントロールし解消できるだろう。

原文15

かくのごとく懺悔すれば、かならず仏祖の冥助あるなり、心念身儀発露白仏すべし。

発露のちから、罪根をして銷殞せしむるなり。

これ一色の正修行なり、正信心なり、正信身なり。

自己もし名利身心を不惜すれば、谿山また恁麼の不惜あり。

たとひ谿声山色 八万四千偈を現成せしめ、現成せしめざることは、夜来なりとも、

谿山の谿山を挙似する尽力未便ならんは、たれかなんぢを谿声山色と見聞せん。

正法眼蔵 渓声山色

爾時延応庚子結制後五日、観音導利興聖宝林寺に在って衆に示す。

寛元癸卯結制前 仏誕生の日、同寺に在って侍司之を書き写す。 懐弉

注:

心念身儀発露白仏: 心は梵語cittaの漢訳、こころの意。

念は憶念、対象を記憶して忘れない働き。

心念はここでは心及び心の働きを意味している。

身は身体。儀はすがた、かたも。

身儀は身体を通じて表現される外形の意。

発は発現、かくれたものを外に出す。

露もあらわす、外に出す。白は黒に対する。

黒が悪、邪の象徴であるに対して、白は善、正の象徴。

白仏は正しい覚者(仏)という意。

心念身儀発露白仏とは心に念じ身に威儀を正すこと。

覚者(仏)としての正しさを具現すること。

罪根: 罪悪の根源。

銷殞(しょういん): 銷はとかす、なくす。

殞はおちる、おとす。銷殞はなくすこと。

一色: 純一。

名利身心: 名誉や利得にとらわれた肉体及び精神。

未便: 便はたよりよし、つごうよし、達成するの意。

未便は未達成の状態であること。

結制: 仏祖の制定した安居の法則を遵守し、

九十日間禁足して弁道修行すること。

第15文段の現代語訳

このように懺悔すれば、必ず仏祖の隠れた加護がある。

だから、自ら心に念じ身を呈して、すべてをさらけ出して仏に申し上げなさい。

この懺悔の力は、罪悪の根本を滅ぼしてくれるのです。

これが純一な正しい修行であり、正信の心であり、正信の身体である。

正しい修行が行われる時には、渓流の声や姿が、

また山の声や姿が、皆ともに八万四千の偈文を惜しみなく説くのである。

自己が、もし名利や身心を惜しまなければ、渓流や山もまた、法を説くことを惜しまないのだ。

たとえ渓声や山色が、八万四千の偈文を説いたり、説かなかったりしたのは、

東坡居士が仏道を悟った昨夜の事であったとしても、

渓流や山に、渓流や山のことを語る力がなければ、

誰がおまえのことを、渓声や山色であると教えてくれるだろうか。

正法眼蔵 渓声山色

爾時延応庚子結制後五日、観音導利興聖宝林寺に在って衆に示す。

寛元癸卯結制前 仏誕生の日、同寺に在って侍司之を書き写す。

懐弉

すべてをさらけ出して素直に懺悔し、正しい修行を行えば、心境一如の境地になり、

渓声や山色が、皆ともに八万四千の偈文を惜しみなく説いてくれる。

自己が、名利や身心を惜しまなければ、渓流や山も、法を惜しまず説いてくれるのだ。

その時、あなた自身が、真の自己(=父母未生以前の本来の面目)だと気付き、見性成仏するだろう。

(心境一如を参照)。

これを図6で説明する。

図6 心境一如の境地では渓声山色を見聞しているあなた自身が、渓声山色である

参考文献など:

1.道元著 水野弥穂子校註、岩波書店、岩波文庫 正法眼蔵(二) p.107〜127.2004年

第二十五 「渓声山色」

2.西嶋和夫訳著、仏教社、現代語訳正法眼蔵 第一巻、p.209〜340.1981年

正法眼蔵 渓声山色

3.「道元禅師 正法眼蔵 現代訳の試み」