行持という言葉は、元来、行は仏行、持は持続の意味だと理解されている。

この持続は時間的持続より戒律の保持を意味すると考えられる。

したがって行持とは梵行持戒(清浄な行為と戒律の保持)

あるいは修行の持続の略と考えることができる。

道元禅師は正法眼蔵「行持」の巻において過去の祖師達の中で、

特にその行為の清浄さと戒律の保持に関して秀れた人々の事例を取り上げ、

「行持」とはどのようなものであるか、簡明な文章で生き生きと描写している。

ここでは長大な「行持」の巻を4分割し、

「行持上巻」を「行持・1」「行持・2」で、「行持下巻」を「行持・3」「行持・4」で

合理的立場に立って分かり易く解説したい。

原文17

五祖の法演禅師いはく、

師翁はじめて楊岐に住せしとき、老屋敗橡して風雨の敵はなはだし。

ときに冬暮なり。

殿堂ことごとく旧損せり、そのなかに僧堂ことにやぶれ、雪霰満牀居不遑処なり。

雪頂の耆宿、なほ瀕雪し、厖眉の尊年、皺眉のうれへあるがごとし。

衆僧やすく坐禅することなし。

納子投誠して修造せんことを請せしに、師翁却之いはく、

我仏いへること有り、時減劫に当って、高岸深谷遷変して常ならず。

安くんぞ 円満如意にして、自ら称足なるを求むることを得んならん。

古往の聖人、おほく樹下露地に経行す。

古来の勝躅なり、履空の玄風なり。

なんだち出家学道する、做手脚なほいまだおだやかならず、

わづかにこれ四五十歳なり。

たれかいたづらなるいとまありて、豊屋をこととせん。つひに不従なり」。

翌日に上堂して衆にしめしていはく、

楊岐乍めて住す屋壁疎かなり、

満床に尽く雪の珍珠を撒らす。

項を縮却して暗に嗟嘘す。

翻って憶ふ、古人樹下に居せしことを。

つひにゆるさず。

しかあれども、四海五湖の雲衲霞袂、

この会に掛錫するを、ねがふところとせり。

耽道の人おほきことをよろこぶべし。

この道、こころにそむべし、この語、みに銘すべし。

注:

五祖: 五祖山。湖北省黄州府黄梅県の東北二十華里にある。

一名馮茂山または東山という。

中国禅の五祖弘忍禅師がこの山頂において

教えを弘められたためにこの名がある。

法演禅師: 五祖法演禅師(1024年?〜1104年)。

白雲守端禅師の法嗣。揚岐派の第三世。

はじめ仏教学を修めたが、疑義を懐き、

浮山法遠禅師の指示で白雲守端禅師に師事して得るところがあった。

四面・白雲・東山(五祖山)などに住み、教化を行なった。

1104年死去。門下から圓悟克勤禅師を出した。語録四巻がある。

師翁: 師祖ともいう。

師匠の師匠を指し、仏法の承継における祖父に当る。

ここでは五祖法演禅師の師匠である白雲守端禅師の師匠、

すなわち楊岐方会禅師を指す。

楊岐: 楊岐山。

敗橡(はいてん): 敗はやぶれる。

橡はたるき、棟から軒にかけてわたす材。敗橡はやぶれたたるき。

敞(へい): 弊に同じ。弊害。

冬暮: 暮はすえ、くれ、おわり。冬暮は冬の終り。

雪頂: 白髪を雪にたとえ、雪頂は老齢を意味する。

耆宿(ぎしゅく): 耆(ぎ)はとしより、六十歳の称。宿は老練者、熟達者の意。

耆宿は年老いて学徳ある人、年老いて名望のある人。

澡雪: 澡も雪もあらう、すすぐの意。

澡雪はあらいすすぐの意味であるが、

ここでは坐禅をするために床の雪を掃き出したことを指している。

厖眉(もうみ): 厖はまじる。厖眉は黒白の入りまじった眉。

白毛まじりの眉、老人の眉、転じて老人を指す。

尊年: 尊はたかい。尊年は高年、高齢。

皺眉(しゅうび): 眉をよせ顔をしかめること。

衲子(のっす): 衲僧(のうそう)に同じ。

補修した弊衣を着ている僧の意で、僧侶を指す。

投誠: 誠心を投げだすこと。誠心をもって帰服すること。

滅劫(めっこう):一切が衰滅に向う時期。

滅劫は人間の寿命が次第に減じていく期間。

滅劫が終わりに近づくにしたがって、

五濁の世相はますますはげしくなっていくという。

如意: 意の如くなること、思いのままになること。

称足: 称はかなう、よいの意。

足は足りる。称足は妥当であり充分であること。

履空: 穴のあいた靴をはくの意で。質素な生活を指す。

玄風: 深遠な生き方。

做手脚(さしゅきゃく):做は作の俗字。なす、なるの意。

做手脚は手足の動かし方の意味で、日常の具体的な動作をいう。

項(くび): くびすじ。

嗟嘘(さきょ): 嗟はなげく、なげぎ悲しむこと。

四海: 四方の海。

五湖: 古代の五つの湖。

いずれを五湖とするかについては極めて説が多い。

ここでの五湖は広く全国の土地を意味している。

耽道(たんどう): 耽はふける。耽道は仏道に陶酔すること。

第17文段の現代語訳

五祖山の法演禅師が言った、

「わが師匠の師匠にあたる楊岐方会禅師が、はじめて楊岐山に住んだ時、

年経た建物の垂木までが破れて、風雨による被害がひどかった。

時は冬の終り頃であったが、建物はどれも古くなって破損していた。

中でも坐禅堂は殊に破損しており、雪や霰(あられ)が床一杯になっていて、

坐る場所を見付けるのが難かしい程だった。

その中で頭がすでに白くなったような老齢の長老も

同じように雪を掃き出しては坐禅をしていた。

白毛まじりの眉をした高齢者は、顔をしかめて愁えているようであった。

修行僧たちは安らかに坐禅することが出来なかったのである。

そこで僧侶たちは、赤心を披歴して修理造営を願い出たが、

方会禅師はこれを拒否して言った、

釈尊がいわれたことがある。

『時代はまさに一切が衰滅の方向に向って進みつつある時であり、

高い断崖や深い谷も移り変って恒常的なものはあり得ない。

どうして円満で意の如くにみずから満足を求めることができようか』。

これが恐らくこの世の真の姿であろう。

昔の聖人はおおく木の下や露天において坐禅し、経行をした。

これが昔からのすぐれた手本であり、

空なる真実を実践する聖人のやり方である。

お前たちは出家学道しているが、手足の動作は相変らずに落着きがない。

お前たちが今後修行を続けたとしてもせいぜい四、五十年である。

誰が無用な時間があって、建物を立派することに熱中できよう」。

法演禅師はついに弟子たちの意見に従わなかった。

そして翌日、法堂における正式の説法を行ない衆僧に示して言った、

「私が始めて楊岐山に住んだ時には、家も壁も隙き間だらけで、

床がすっかり雪模様で埋まってしまい、思わず首をすくめて心中ひそかになげいた。

しかしやはり思いかえして、

昔の聖人が木の下に生活した時のことを追憶し一層修行に精進したものだ」。

とうとう建物の修繕を許さなかった。

しかしながら全国の多くの雲水たちは、

いずれもこの教団に逗留することを、願っていた。

このようにただただ仏道修行に打ち込む人が多いことは、喜ぶべきことである。

この楊岐方会禅師の言葉と考え方は、

心と身体にしみ込ませ刻みつけておくべきである。

道元はこの文段で、楊岐方会禅師楊岐方会禅師(992〜1049)の道場の

僧堂が破損し風雨や雪が入り込み

過酷な修行環境になった昔の話を取り上げている。

高齢の僧も少なくない修行僧達は過酷な修行環境に悲鳴を上げ、

僧堂の修理造営繕を赤心をもって願い出た。

しかし、楊岐方会禅師は木の下や露天のような過酷な環境下において

坐禅経行した、昔の聖人の修行を思い僧堂の修繕を許さなかった。

この楊岐方会禅師の考え方と行持をを取り上げ、

質素清貧に徹した厳しい修行生活と行持を称賛している。

しかし、度を越した厳しい修行生活では修行者達の健康を害する恐れが出てくる。

現代の僧堂の修行生活では

修行者達の健康維持と修行の快適さを考慮した修行環境の整備は当然なことだと思われる。

原文18

演和尚あるときしめしていはく、

「行は思を越ゆること無く、思は行を越ゆること無し」。

この語おもくすべし。日夜に之を思い、朝夕に之を行ふ、

いたづらに東西南北の風にふかるるがごとくなるべからず。

いはんやこの日本国は、王臣の宮殿、なほその豊屋あらず、

わずかにおろそかなる白屋なり。

出家学道の、いかでか豊屋に幽棲するあらん。

もし豊屋をえたる、邪命にあらざるなし。清浄なるまれなり。

もとよりあらんは論にあらず、はじめてさらに経営することなかれ。

草庵白屋は古聖の所住なり、古聖の所愛なり、

晩学したひ参学すべし、たがふることなかれ。

黄帝・尭・舜等は俗なりといへども、郷屋に居す、世界の勝躅なり。

尸子に曰く、

「黄帝の行を観んと欲はば、合宮に於いてすべし。

堯舜の行を観んと欲はば、総章に於いてすべし。

黄帝の明堂は、草を以て之を蓋く、名づけて合宮と曰ふ。

舜の明堂は、草を以て之を蓋く、名づけて総章と曰ふ。」

しるべし、合宮・総章はともに草をふくなり。

いま黄帝・尭・舜をもて、われらにならべんとするに、なほ天地の論にあらず。

これなほ郷蓋を明堂とせり。

俗なほ郷屋に居す、出家人いかでか高堂大観を所居に擬せん、

噺愧すべきなり。

古人の、樹下に居し林間にすむ、在家出家ともに愛する所住なり。

黄帝はコウドウ道人広成の弟子なり。広成はコウドウといふ巌のなかにすむ。

いま大宋国の国王大臣、おほくこの玄風をつたふるなり。

しかあればすなはち、塵労中人なほかくのごとし。

出家人いかでか塵労中人よりも劣ならん、塵労中人よりもにごれらん。

向来の仏祖のなかに、天の供養をうくるおほし。

しかあれども、すでに得道のとき、天眼およばず、

鬼神たよりなし、そのむねあきらむべし。

天衆神道、もし仏祖の行履をふむときは、仏祖にちかづくみちあり。

仏祖あまねく天衆神道を超証するには、天衆神道はるかに、見上のたよりなし、

仏祖のほとりに、ちかづきがたきなり。

南泉いはく、

「老僧修行のちからなくして、鬼神にショ見せらる」。

しるべし、無修の鬼神にショ見せらるるは、修行のちからなきなり。

注:

演和尚: 五祖法演禅師(1024年?〜1104年)。

行は思を越ゆることなく、思は行を越ゆることなし: 人間の行為は、

その人の思想の範囲を出るものではない。

また、人間の思想というものは、その人の行為の範囲から出るものではない。

「行為と思想は常に一致すべきである」という意味。

白屋: 彩色を施していない粗末な家。

邪命: 不正な生活手段。

黄帝: 古代中国における伝説上の天子。

尭舜と共に名君の代表として挙げられる。

尭舜: 古代中国における伝説上の名君。

世界: この世、俗世。

勝両: すぐれた事例。

尸子(しし): 書名。2巻。戸子は戦国時代の思想家。

著書『尸子』 (20巻) を著わしたといわれるが、

事績の詳細についての明証はない。

その『尸子』は、すでに宋〜明代までの間に散逸した。

思想は雑多なものを含むが,名家,法家に近い。

合宮: 黄帝の宮殿の名。

合宮で黄帝が政をとったといわれている。

総章: 天子の政堂。

明堂: 王者の太廟で政教を行なう堂。

高堂: 高い建物。

大観: 観はたかどの。大観は大きなたかどの。

コウドウ): 仙人広成子が住んでいたといわれる伝説上の山。

道人: 道を得た人。神仙の道を得た人。俗世間をのがれた人。

広成: 広成子。荘子に出て来る伝説上の人物で、

コウドウ山において黄帝を教えたという。

玄風: 深遠な道。

塵労: 塵は俗塵、俗世の意。塵労は俗世の苦労、ストレス。

向来: これまで、従来。向はさき、さきの。

神道: 鬼神の道、鬼神の世界。

超証: 体験の上で超越すること。

見上: 上を見ること。

南泉: 南泉普願禅師(748〜835)。馬祖道一禅師の法嗣。

鄭州の人、姓は王氏。

池陽の南泉に寺院を創建し、山を下らないこと三十年に及んだという。

835年死去、年87歳。 弟子に趙州従シン禅師、長沙景岑禅師などがいる。

語録一巻がある。

浄衣: 清浄な衣服。袈裟のこと。

無修: 仏道修行をしていないこと。

第18文段の現代語訳

五祖山の法演禅師が、あるとき衆僧に説示して言った、

「行為は、思想を超えるものではなく、思想は、行為を超えるものではない」。

この言葉を重視しなければならない。昼夜となく、これを考え、

朝晩にこれを行い、いたずらに、東や西、南や北の風に吹かれて、

その態度が変わることがあってはならない。

言うまでもなく、日本国は、国王や大臣の宮殿でさえ、

ぜいたくな建物はなく、粗末な白木の建物がある程度である。

まして、俗世間を離れた学道の人がどうしてぜいたくな建物に住むことがあろう。

もし俗世間を離れた学道の人がぜいたくな建物を手に入れたような場合、

それは不正な手段によらないものはなく、清浄な手段によるものは希である。

もちろん始めから所有している場合、議論する必要がない。

しかし新らしく造営してはならない。

草庵や白屋は、古の聖人の愛好した所である。

晩学後進の人は、これらの先人を慕い学び、背いてはならない。

古の帝王であった黄帝や尭・舜などは、俗世間の人だったが、草屋に住んだ。

これが俗世間のすぐれた事跡となっている。

尸子は、

「黄帝の行いを見たければ、合宮を見なさい。

堯帝、舜帝の行いを見たければ、総章宮を見なさい。

黄帝が政務を執った宮殿は草で葺かれ合宮といい、

舜帝が政務を執った宮殿は草で葺かれ、総章宮といわれた。」

と述べている。

知るべきです、

黄帝が政治をとった合宮も、尭や舜が政治をとった総章も、

屋根を草で葺いていたのである。

しかも現に黄帝や尭舜をわれわれと比較しようとするならば、

天と地ほどの開きどころではない。

それにもかかわらず、黄帝や尭舜は屋根を草でふいたような質素な建物を、

政務の場所と定めた。

このように俗世間の人間でさえ、草でふいた家屋に居住している。

まして出家たるものが、

どうして高い建物や大きな建物に住もうと期待することがあってよかろうか。

万一そのようなことがあったならば大いに恥ずべきである。

古の人々があるいは樹木の下に居をかまえ、

あるいは林の中に住んだということは、

古の人にとっては在家、出家の別を問わず樹下や林間が

愛すべき住所だったのである。

黄帝はコウドウ山に住んでいた仙人、広成子の弟子であるが、

その広成子は、コウドウ山の岩屋の中に住んでいた。

大宋国の国王や大臣は、おおくこの玄風を伝承している。

そうであるから、俗世間の人も、

なおこのように質素な住まいで生活していることが知られる。

まして出家人はどうして俗世間の人々よりも劣ることがあろう。

俗世間の人々よりも清浄でないことがあろう。

従来、仏祖の中には、天人からの供養を受けた人も多い。

しかし、仏道を悟った後は、天人の眼も届かず、鬼神が訪れることも無くなる。

その意味するところを明らかにすべきである。

天人衆や鬼神たちが、もし仏祖の行いを習えば、仏祖に近づく道もある。

しかし、仏祖があまねく天人衆や鬼神の境涯を越えてしまうと、

天人衆や鬼神は、ずっと会いに訪れることができなくなる。

彼等の境涯では仏祖のそばには近付き難いからである。

南泉(普願)和尚が言った、

「私は修行の力が無くて、鬼神に様子を見られてしまった」。

知るべきです、

修行していない鬼神に様子を見られてしまうのは、

修行の力が無いからである。

五祖法演禅師の説示の言葉、

「行は思を越ゆることなく、思は行を越ゆることなし

(行為は、思想を超えるものではなく、思想は、行為を超えるものではない)」。

が難しい。

これは次のように考えると分かり易くなる。

この言葉は少し複雑なので、「行は思を越え、思は行を越える」

という言葉に単純化して意味を考えよう。

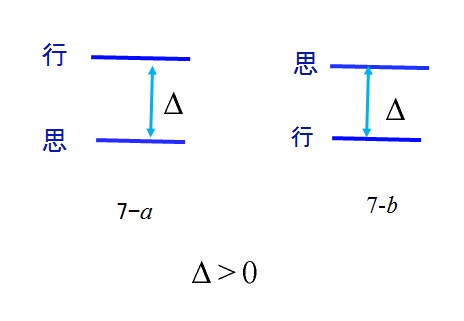

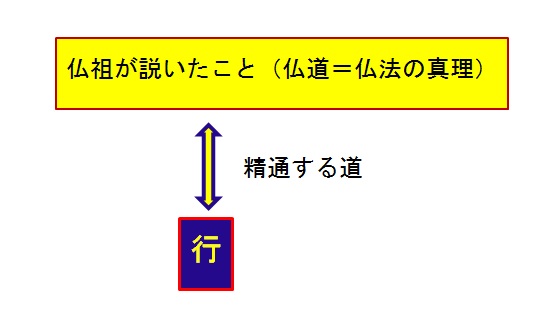

次の図7に「行は思を越え、思は行を越える」

という言葉の意味を図示する。

図7 「行は思を越え、思は行を越える」。

図7の7-a を見ると分かるように、行は思より上にあるので、行は思を越えている。

また図7の7-bをみると思は行より上にあるので、思は行を越えている。

即ち図7は「行は思を越え、思は行を越える」状態を表している。

このように我々の行(行為)と思(思想)にはギャプがあり食い違うのが普通である。

Δ>0はこの状態を表している。

五祖法演禅師の言葉

「行は思を越ゆることなく、思は行を越ゆることなし」は

「行は思を越え、思は行を越える」の否定形の文章になっているので、

図7において、Δ→0の状態を言っていると考えることができる。

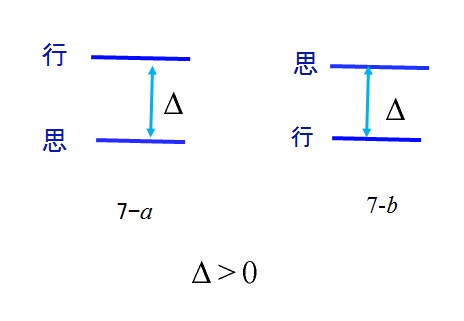

この状態は次の図8によって表すことができる。

図8 「行は思を越ゆること無く、思は行を越ゆること無し(行=思)」。

図8に示したように、

「行は思を越ゆることなく、思は行を越ゆることなし」とは

図2においてΔ=0と置いた状態に相当することが分かる。

この考察より、

五祖法演禅師の言葉「行は思を越ゆることなく、思は行を越ゆることなし」は

「行と思が一致している、(思=行)」ことを意味している。

普通、行と思は一致しない。

しかし、五祖法演禅師は

「行と思は一致しないのが普通である。しかし、行と思が一致する理想的状態になるように努力しなさい」

と言っているのである。

この考え方は五祖法演禅師よりたいぶ後の明代に生れた陽明学の「知行合一」の思想と同じだと考えることができる。

五祖法演禅師は陽明学の「知行合一」の思想に先鞭をつけたと考えると興味深いところがある。

道元禅師は言う、

この五祖法演禅師の言葉を重視しなければならない。

昼夜となく、これを考え、朝晩にこれを行い、

いたずらに、東や西、南や北の風に吹かれて、

その態度が変えることがあってはならない。

言うまでもなく、日本国は、国王や大臣の宮殿でさえ、

ぜいたくな建物はなく、粗末な白木の建物がある程度である。

まして、俗世間を離れた学道の人がどうしてぜいたくな建物に住むことがあろう。

もし俗世間を離れた学道の人がぜいたくな建物を手に入れたような場合、

それは不正な手段によらないものはなく、清浄な手段によるものは希である。

もちろん始めから所有している場合には、議論する必要がない。

しかし新しく造営してはならない。

草庵や白屋は、古の聖人の愛好した所である。

晩学後進の人は、これらの先人を慕い学び、背いてはならない。

古の帝王であった黄帝や尭・舜などは、俗世間の人だったが、草屋に住んだ。

これが俗世間のすぐれた事跡となっている。

尸子は、

「黄帝の行いを見たければ、合宮を見なさい。

堯帝、舜帝の行いを見たければ、総章宮を見なさい。

黄帝が政務を執った宮殿は草で葺かれ合宮といい、

舜帝が政務を執った宮殿は草で葺かれ、総章宮といわれた。」

と述べている。

銘記せよ。

黄帝が政治をとった合宮も、尭や舜が政治をとった総章も、

屋根を草で葺いていたのである。

しかも現に黄帝や尭舜をわれわれと比較しようとするならば、

天と地ほどの開きどころではない。

それにもかかわらず、黄帝や尭舜は屋根を草でふいたような質素な建物を、

政務の場所と定めた。

このように俗世間の人間でさえ、草でふいた家屋に居住している。

まして出家たるものが、

どうして高い建物や大きな建物に住もうと期待することがあってよかろうか。

万一そのようなことがあったならば大いに恥ずべきである。

古の人々があるいは樹木の下に居をかまえ、

あるいは林の中に住んだということは、古の人にとっては在家、

出家の別を問わず樹下や林間が愛すべき住所だったのである。

大宋国の国王や大臣は、おおくこの玄風を伝承している。

そうであるから、俗世間の人も、

なおこのように質素な住まいで生活していることが知られる。

道元禅師はこのような質素で清貧の生活と行持をすべきだと述べている。

ここまでは道元禅師がこれまで言ってきた主張と全く同じである。

しかし、この後論調が変わり、次のように言っている。

出家人はどうして俗世間の人々よりも劣ることがあろう。

俗世間の人々よりも濁った生活をしておられようか。

従来、仏祖の中には、天人からの供養を受けた人も多い。

ここで「天人からの供養を受けた人」に言及している。

これは第8文段の雲居道膺禅師に天人が食事を供養したという

「天厨送食」の事跡や第11文段の三平山義忠禅師の

天厨送食の事跡を言っていると考えられる。

(第8文段を参照)。

(第11文段を参照)。

しかし、仏道を悟った後は、天人の眼も届かず、

鬼神が訪れることも無くなる。

その意味するところを明らかにすべきである。

天人衆や鬼神たちが、もし仏祖の行いを習えば、仏祖に近づく道もある。

しかし、仏祖があまねく天人衆や鬼神の境涯を越えてしまうと、

天人衆や鬼神は、ずっと会いに訪れることができなくなる。

彼等の境涯では仏祖のそばには近付き難いからである。

南泉(普願)和尚が言った、

「私は修行の力が無くて、鬼神に様子を見られてしまった」。

知るべきだ。

修行していない鬼神に様子を見られてしまうのは、修行の力が無いからである。

この第18文段の最後部で道元禅師が述べていることは

やや複雑怪奇な面を含んでいる。

道元は「従来、仏祖の中には、天人からの供養を受けた人も多い」

と述べて、雲居道膺禅師の「天厨送食」の事跡(第8文段)や

三平山義忠禅師の「天厨送食」の事跡(第11文段)

について言っていると考えられる。

しかし、筆者には

「天厨送食」のような魔訶不思議なことが起こるとは考えられない。

そのような話を聞いたことがない。

道元禅師は本気で「天厨送食」を事実だと信じていたのだろうか?

誰かが人為的にこっそり食事を供養したことを

「天厨送食」にして宣伝している可能性もある。

道元禅師は「天厨送食」というあやふやな話を聞いただけで信じていたのだろうか?

また仏道を悟った後は、天人の眼も届かず、鬼神が訪れることも無くなる。

その意味するところを明らかにすべきである。

天人衆や鬼神たちが、もし仏祖の行いを習えば、仏祖に近づく道もある。

しかし、仏祖があまねく天人衆や鬼神の境涯を越えてしまうと、

天人衆や鬼神は、ずっと会いに訪れることができなくなる。

彼等の境涯では仏祖のそばには近付き難いからである。

南泉(普願和尚)が言った、

「私は修行の力が無くて、鬼神に様子を見られてしまった」。

知るべきだ、

修行していない鬼神に様子を見られてしまうのは、修行の力が無いからである。

ここでも道元禅師は「鬼神に様子を見られる」話や「天人や鬼神」の話

のような超常現象のような不思議な話をしている。

道元禅師はこのような超常現象のような不思議な話を信じていたのだろうか?

禅では、まともな禅師は「天人や鬼神」を見たりするのは「魔境」であり、そんなものに拘わってはならないと注意される。

坐禅中などに「魔境」を見るような時は正常な精神状態ではないので、そんなものに関わってはならない

と注意されるのである。

第18文段の最後部で道元が述べている「天厨送食」や「天人や鬼神」

の話に違和感や疑問を持つのは筆者だけだろうか。

原文19

大白山宏智禅師正覚和尚の会に、護伽藍神いはく、

「われきく覚和尚この山に住すること十余年なり。

つねに寝堂にいたりて、みんとするに、不能前なり、未之識也」。

まことに有道の先蹤にあひあふなり。

この天童山は、もとは小院なり。

覚和尚の住裏に、道士観・尼寺・教院等を掃除して、いまの景徳寺となせり。

師遷化の後、左朝奉大夫侍御史王伯庠、因に師の行業記を記するに、

ある人いはく、

「かの道士観・尼寺・教寺をうばひて、

いまの天童寺となせることを記すべし」。

御史いはく、

「不可なり、このこと僧徳にあらず」。

ときの人おほく侍御史をほむ。

しるべし、かくのごとくの事は俗の能なり、僧の徳にあらず。

注:

大白山: 天童山の別名。

天童山景徳寺: 天童山景徳禅寺。

天童寺(天童山景徳寺)は中国禅宗五山のひとつで、

仏道を求め宋に渡った道元禅師は、

そこで住持天童如浄禅師(1163-1228、一説に1162-1227)

に師事し、仏法を受け継いだ。

宏智禅師正覚和尚: 宏智正覚(わんししょうがく、1091〜1157)禅師。

曹洞宗で“黙照禅”を確立したことで知られる。

護伽藍神: 寺院を守護する神、寺神ともいい、

高野山の四社明神、延暦寺の山王七社、興福寺の春日神社などが著名。

寝堂: 住持の正寝堂の意。

周礼の路寝に擬して設けられたという。

路寝とは、天子や諸侯が政を聴く正殿。

したがって寝堂とは住持人が礼拝を受ける建物。

方丈の大きいものを寝堂というとする説と、

寝堂は方丈とは別個の建物であるとする説とがある。

有道の先蹤: 仏道を身に付けた人が先に行った事跡。

住裏: 住職をしている間の期間。

道士観: 道教の寺院。

教寺: 抽象的な講説のみを主とする寺院。

遷化: 僧が死去すること。

左朝奉大夫: 官名。

侍御史: 官名。殿中に給事することを掌る。

行業記: 行為や業績に関する記述。伝記。

徳: 心に養い身に得たもの。ひとがら。品格。

第19文段の現代語訳

天童山、宏智正覚禅師の道場の守護神が語ったという、

「自分は宏智正覚禅師がこの山に住職として住むようになって、

すでに十余年になると聞く。

その間自分はつねに住職の部屋に行って、和尚に会おうとするが、

どうしても部屋に入って行けない。

それで、まだ和尚のことを知らない。」と。

これは、まことに道心のある先人の足跡に会うと言うべきである。

この天童山は、以前は小さな寺院だった。

しかし正覚禅師が住職をしていた時代に、

道教の寺院や尼寺および教院などを整理して、現在の景徳寺にしたのである。

禅師がなくなって後、左朝奉大夫侍御史の王伯庠が、

たまたま禅師の伝記を書こうとした時、ある人が言った、

「かつてあった道教の寺院や尼僧寺院および教院を吸収して、

現在のような景徳寺としたことを書くべきである。」

これに対して侍御史の王伯庠は言った、

「それはよくない。このような事跡は、僧の品格を示すものではない」。

そして当時の人々のおおくは、侍御史の主張を賞めた。

知るべきだ。

このような他の寺院を吸収したとか、自己の寺院を拡大したとかいう事跡は、

俗人としての能力であって、僧の徳行ではない。

天童山、宏智正覚禅師の道場の守護神が語ったという、

「自分は宏智正覚禅師がこの山に住職として住むようになって、

すでに十余年になると聞く。

その間自分はつねに住職の部屋に行って、和尚に会おうとするが、

どうしても部屋に入って行けない。

それで、まだ和尚のことを知らない。」と。

これは、まことに道心のある先人の足跡に会うと言うべきである。

ここでは、天童山、宏智正覚禅師の道場の守護神が

「自分は宏智正覚禅師がこの山に住職として住むようになって、

すでに十余年になると聞く。

その間自分はつねに住職の部屋に行って、和尚に会おうとするが、

どうしても部屋に入って行けない。

それで、まだ和尚のことを知らない。」

と語ったという言葉が紹介されている。

その道場の守護神の言葉も誰がどのように聞いたかについて

述べていないのではっきりしない。

ここでも第18文段の最後部で述べられている

「力量のある修行者は修行の力によって、鬼神に様子を見られることがない」

という怪しげな話(?)が紹介されている。

ここでも道元禅師は

「鬼神に様子を見られる」という話や「天人や鬼神の話」

のような超常現象とも言える不思議な話を紹介している。

しかも道元禅師は、この話を

「まことに道心のある先人の足跡である」

と疑うことなく高く評価しているのである。

道元禅師はこのような超常現象や心霊現象のような

不思議な話(神異譚)が好きなのだろうか?

道元禅師はこのような超常現象のような不思議な話を

本当に信じていたのだろうか?

普通、まともな禅師は

「天人や鬼神を見たりするのは魔境である。

正常な精神状態ではないので、そんなものに関わってはならない」

と注意を促すところだ。

第18文段の最後部で道元が述べている

「天厨送食」や「天人や鬼神」の話

を取り上げることに違和感や疑問を持つのは筆者だけだろうか。

もともと天童山景徳寺は、以前は小さな寺院だった。

しかし宏智正覚禅師が住職をしていた時代に、

道教の寺院や尼寺および教院などを整理して、現在の景徳寺にしたと

景徳寺の「歴史問題」について触れている。

正覚禅師の死後、左朝奉大夫侍御史の王伯庠が、

たまたま禅師の伝記を書こうとした。

この時、ある人が言った、

「かつてあった道教の寺院や尼僧寺院および教院を吸収して、

現在のような景徳寺としたことを書くべきである」。

これに対して侍御史の王伯庠は言った、

「それはよくない。 このような事跡は、僧の品格を示すものではない」。

そして当時の人々の多くは、侍御史の主張を賞めた。

知るべきだ。

このような他の寺院を吸収したとか、自己の寺院を拡大したとかいう事跡は、

俗人としての能力であって、僧の徳行ではない。

ここでは天童山景徳寺の歴史を書く場合の問題として、

「天童山景徳寺はかつてあった道教の寺院や尼僧寺院

および教院を吸収して、現在のような景徳寺とした」

というようなことは世俗の歴史である。

それは僧の徳行と関係ない不名誉なことなので書くべきではないと述べている。

ここには道元の世俗軽視、徳行重視の考えが述べられている。

しかし、僧の品格や徳行重視を重視するあまり

真実や真相を覆い隠したり無視して良いのだろうかという疑問も残る。

僧も人間である以上品格や徳行から見ると問題ある行為をすることもある。

この場合、景徳寺の歴史は住持であった正覚禅師の伝記と

深く関係しているはずである。

実際、天童寺は宏智正覚(1091〜1157)が住持であった時代に

飛躍的に拡大を遂げたことが知られている。

正覚禅師が当時の住持としてそれに深く関わり、

景徳寺の拡大に辣腕をふるったことは充分考えられる。

しかも、そのことは良く知られていた。

正覚禅師に恨みを持ち悪く言う人も居たかも知れない。

しかし、それを明らかに書くと

正覚禅師と景徳寺の名誉を傷つけることになる。

僧達は正覚禅師と景徳寺の名誉を守るため、

真相を覆い隠し、臭いものに蓋をする必要があったのではないだろうか。

僧の品格や徳行重視を重視して真実や真相を覆い隠したり無視するより

真の歴史を書き残す方が重要ではないだろうか。

都合の悪いことを隠すのは役人の常套手段である。

日本では桜田門外の変で大老井伊直弼が

安政7年3月3日(1860年3月24日)に暗殺されたことは有名である。

しかし、幕府にとって老中が暗殺されたことは

幕府の権威を落とす都合の悪い出来事である。

そこで幕府は老中井伊直弼は病気だが未だ生きていることにした。

そして遂に隠しきれなくなった時、3月28日に病死したと公表した。

暗殺から25日も生きていることにしたのである。

都合の悪いことを隠ぺいするのは役人の常套手段である。

侍御史の王伯庠は役人であるので、

世俗の歴史は世俗のことで僧の徳行と関係ないので書くべきではない

と言って景徳寺の歴史の真相を隠ぺいしようとしたのではないだろうか。

筆者は僧の品格や徳行重視を重視して真実や真相を覆い隠すより

真の歴史を書き残す方が重要だと考えている。

原文20

おほよそ仏道に登入する最初より。はるかに三界の人天をこゆるなり。

三界の所使にあらず、三界の所見にあらざること、審細に咨問すべし。

身口意、および依正をきたして、功夫参究すべし。

仏祖行持の功徳、もとより人天を済度する巨益ありとも、

人天さらに仏祖の行持にたすけらるると覚知せざるなり。

いま仏祖の大道を行持せんには、大隠小隠を論ずることかく、

聡明鈍癡をいふことなかれ。

ただながく名利をなげすてて、万縁に繋縛せらるることなかれ。

光陰をすごさず、頭然をはらふべし。

大悟をまつことなかれ、大悟は家常の茶飯なり。

不悟をねがふことなかれ、不悟は髻中の宝珠なり。

ただまさに家郷あらんは家郷をはなれ、恩愛あらんは恩愛をはなれ、

名あらんは名をのがれ、利あらんは利をのがれ、

田園あらんは田園をのがれ、親族あらんは親族をはなるべし。

名利等なからんも、またはなるべし。すでにあるをはなる、

なきをもはなるべき道理あきらかなり。

それすなわち一条の行持なり。

生前に名利をなげすてて一事を行持せん、仏寿長遠の行持なり。

いまこの行持、さだめて行持に行持せらるるなり。

この行持あらん、身心みづからも愛すべし、みづからもうやまふべし。

注:

登入:登もはいる、入もはいる。

三界: 欲界・色界・無色界の三つの世界。迷いの世界。

所見: 見る対象。

咨問(しもん):咨ははかる。咨問ははかり問う、たずねる。

身口意: 身と口と意と。身は身体。口はくち。意は心。

依正: 依報と正報。外的環境(客観)と身心(主観)。

過去の業の報いとして存在する身心を正報といい、

その正報が依り所とする環境世界を依報という。

国(依報)と人間(正報)を仏教的に見た言葉。

功徳: 効用。

済度: 済はすくう。度はわたす。

巨益: 巨大な利益。

大隠小隠: 晋の王康瑞の詩に、

「小隠は陵藪に隠れ、大隠は朝市に隠る」とあり、

小物の隠者は、丘陵や藪に隠れるが、大物の真の隠者は、

朝廷や市場に隠れるという思想が述べられている。

聡明: 耳がさとく、目がよく見えること。

転じて、才知にすぐれ判断に明らかなこと。かしこいこと。

鈍癡: 愚鈍なこと。

ながく: 永久に。

万縁: 種々雑多な環境。

繋縛: 繋はつなぐ。縛はしぱる。

頭燃: 頭の髪の毛が燃えること。

髻中の宝珠: 法華経の安楽行品の中に見える比喩。

安楽行品では法華経を説くことを、国王が勇者の功に酬いるために、

最後には国王自身の髻の中にかくされている宝珠を与えることにたとえ、

法華経が最尊かつ最終の宝であることを述べている。

禅では髻中の宝珠を衆生が具有する仏性に喩える。

一条の: 一連の。

第20文段の現代語訳

一般的にいって人は仏道に参入すると、最初から、

迷いの世界である人間界や天上界をはるかに超越するのである。

すでに仏道に入った僧は、三界が使ったり動かすことのできないものであり、

まだ三界にいる人々からは見ることさえできない存在であることを、

詳細に探究しておくべきである。

身、口、意ならびに客観・主観のすべてを総動員して努力し、参究すべきである。

仏祖の行持の効用は、本来、人間天人を救済する大きな利益があるが

人間や天人は、仏祖の行持によって助けられていることを

少しも自覚しないのである。

今、仏祖の大道を行持するに当っては、

市井にあって実践するのが本当であるとか、

深い山谷に隠れて実践をするのはスケールの小さい隠者である

などというつまらぬ論議をやめ、

聴明であるか、愚鈍であるかといったことも関係ない。

ただ名利をなげすてて、種々雑多な環境に束縛されてはならない。

時間を無駄に過さず、頭髪が燃えるのをもみけすように

心を引き締めて修行すべきである。

大悟を、待ち望んではならない。

大悟は、日常茶飯事にあるからである。

だからといって大悟などいらないと、悟りを意識的に拒否してはならない。

悟らないこととは、

自らに具わった髻の中の宝石(仏性)に気付かないことである。

ただまさに家郷のある者は家郷を離れ、

恩愛を感じている者はそれらを離れ、名誉があればそれから離れ、

利益があればそれから離れ、田畑があればそれらをのがれ、

親族があるならば親族から離れるべきである。

たとえ名利がない場合でも、名利を超越しなければならない。

すでに名利があるときはそれを離れることがいわれているのであるから、

名利がない場合にも、それを超越しなければならない道理は明白である。

それが一筋の行持である。

生きている間に、名利を投げ捨てて、仏道の一事を行持することは、

釈尊の寿命を永遠のものにする行持である。

今のこの行持は、必ず修行を持続することによって行持されていくのである。

この行持をする自己の身心を、自ら大切にし、敬うべきである。

この文段では出家した僧の修行と心がけについて述べている。

道元は

「一般的にいって人は出家して仏道に参入すると、

最初から、迷いの世界である人間界や天上界をはるかに超越するのである。」

と出家僧の優越性を説いている。

しかし、現在の仏教界において、

最初から三界の迷いの世界をはるかに超越しているような

僧は殆どいないのではないだろうか。

仏教に魅力を感じ修行に専念する僧は少ないと感じるのが正直な感想である。

道元が述べる出家僧の優越性はドグマや信仰であり疑問を感じる所である。

道元は続いて述べる、

今、仏祖の大道を行持するに当っては、

市井にあって実践するのが本当であるとか、深い山谷に隠れて実践をするのは

スケールの小さい隠者であるなどというつまらぬ論議をやめるべきである。

僧が聴明であるか、愚鈍であるかといったことは問題ではない。

ただ名利をなげすてて、種々雑多な環境に束縛されてはならない。

時間を無駄に過さず、頭髪が燃えるのをもみけすように

心を引き締めて修行すべきである。

大悟を、待ち望んではならない。

大悟は、日常茶飯事にあるからである。

だからといって大悟などいらないと、悟りを意識的に拒否してはならない。

悟らないことは、自らに具わった髻の中の宝石(仏性)に気付かないことである。

ここで道元が言っていることが注目される。

道元は「悟りとは、自らに具わった髻の中の宝石(仏性)に気付くことである。」

と述べているからである。

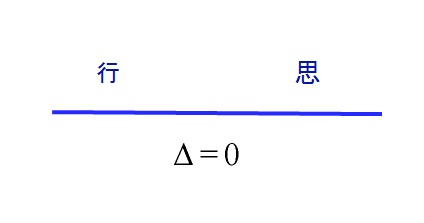

これは道元の見性論とでも言える考え方である。

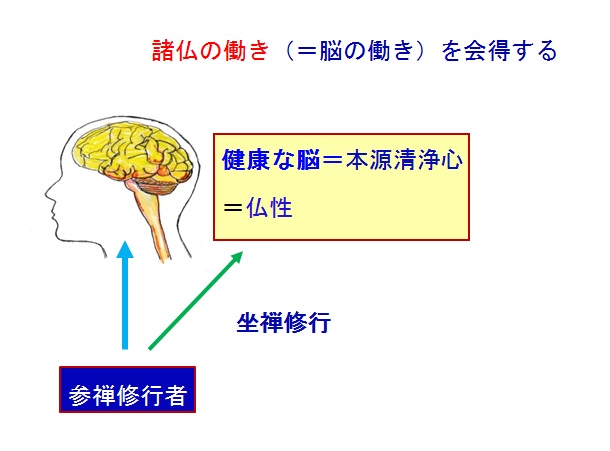

本HP「禅と悟り」での結論は

「髻の中の宝石(仏性)とは坐禅修行で健康になった下層脳中心の脳である」。

(禅の根本原理と応用を参照)。

この結論に基づき、道元の言っていることを脳科学的に言うと、

「悟りとは、坐禅修行で健康になった下層脳中心の脳に気付くことである。」

と言うことができる。

これを図9で説明する。

図9において、

髻の中の宝石(仏性)=坐禅修行で健康になった下層脳中心の脳

だと考えれば

図9は「髻の中の宝石(=仏性=本源清浄心=健康な脳)」

に気付くこと」を表している。

図9 悟りとは、坐禅修行で健康になった下層脳中心の脳

(本源清浄心=仏性)に気付くことである。

道元は続ける。

「生きている間に、名利を投げ捨てて、

仏道の一事を行持することは、釈尊の寿命を永遠のものにする行持である。

今のこの行持は、必ず修行を持続することによって行持されていくのである。

この行持をする自己の身心を、自ら大切にし、敬うべきである。」

と出家僧の心がけと修行について述べている。

最後尾で道元が言っている言葉

「この行持をする自己の身心を、自ら大切にし、敬うべきである。」

が注目される。

「自己の身心を自ら大切にし、敬う」ことはブッダの「自帰依」の精神に近いからである。

21原文21

大慈寰中禅師いはく、

「一丈を説得せんよりは、一尺を行取せんに如かず。

一尺を説得せんよりは、一寸を行取せんに如かず。」

これは時人の行持おろそかにして、仏道の通達をわすれたるがごとくなるを、

いましむるににたりといへども、一丈の説は、

不是とにはあらず、一尺の行は、一丈の説よりも大功なりといふなり。

なんぞただ丈尺の度量のみならん、

はるかに須弥と芥子との論功もあるべきなり。

須弥に全量あり。芥子に全量あり、行持の大節、これかくのごとし。

いまの道得は、寰中の自為道にあらず、寰中の自為道なり。

注:

大慈寰中(かんちゅう)禅師:百丈懐海禅師の法嗣。姓は盧氏。

悟った後、南嶽の常楽寺において庵をむすんだ。

後に大慈山に住んで教えを弘め、八六二年死去、

年83歳。性空大師とおくり名された。

大功: 功徳が大きいこと。

須弥: 須弥山。

論功: 功績の大小を論ずること。

大節: 大本。

自為道: みずから作意的に語った言葉。

または自然にほとばしり出た言葉。

第21文段の現代語訳

大慈山の寰中禅師は言った、

「法を一丈説くよりも、一尺を行ずるほうがよい。

一尺説くよりも、一寸を行ずるほうがよい」。

これは、当時の人が修行を疎かにして、仏道に通暁することを忘れている

のを戒めているようだが、

一丈の説法が無駄という訳ではなく、

一尺の行は一丈の説法よりも功が大きいと言っているのである。

しかしそれは、単に丈と尺の違いだけだろうか。

遙かに須弥山と芥子粒ほどの功の違いがあると論じてもよい筈である。

しかし、須弥山には須弥山としての功の全量があり、

芥子粒には芥子粒としての功の全量がある。

行持する上で守るべき大切な節目は、このようなことである。

今の寰中禅師の言葉は、寰中の恣意的な言葉ではない。

喪中禅師の口から自然にほとばしりでた言葉である。

大慈山の寰中禅師の言葉

「法を一丈説くよりも、一尺を行ずるほうがよい。

一尺説くよりも、一寸を行ずるほうがよい」は

「説法よりも修行が重要である」と言っていると考えることができる。

原文22

洞山悟本大師道く、

「行不得底を説取し、説不得底を行取す。」

これ高祖の道なり。

その宗旨は、行は説に通ずるみちをあきらめ、説の行に通ずるみちあり。

しかあれば、終日とくところに、終日おこなふなり。

その宗旨は、行不得底を行取し、説不得底を説取するなり。

注:

洞山悟本大師: 洞山良价禅師(807〜869)。雲巌曇晟禅師の法嗣。

弟子の曹山本寂とともに中国曹洞宗の開祖。

21歳のとき嵩山において具足戒を受け、南泉普願禅師、

イ山霊祐禅師を経、その指導によって雲巌曇晟禅師に師事し、

雲巌禅師の衣法をついだ。

はじめ新豊山。ついで洞山において教化を行ない、門下から

雲居道膺・曹山本寂・疎山光仁・青林師虔・龍牙居遁・華厳休静などの

すぐれた弟子が輩出した。

行不得底を説取す: 行ずることが出来ないことを説く。

説不得底を行取す: 説くことができないことを行う。

第22文段の現代語訳

洞山悟本大師が言った、

「行ずることが出来ないことを説き、

説くことが出来ないことを行ずる」。

これは高祖洞山の言葉である。

その言葉の意味は、

行は説かれたことに精通する道を明らかにし、

説かれたことには行に精通する道がある

ということである。

したがって終日仏道を説くことは、終日、仏道を実践することでもある。

その意味は、行ずることの出来ないことを行じ、

説くことの出来ないことを説くということである。

洞山悟本大師が言った、

「行ずることが出来ないことを説き、

説くことが出来ないことを行ずる」。

この洞山の言葉は難しい。

この洞山の言葉の意味について、道元は

「その言葉の意味は、行は説かれたことに精通する道を明らかにし、

説かれたことには行に精通する道があるということである」

と述べる。

この言葉などを参考にして

洞山の言葉

「行不得底を説取する(行ずることが出来ないことを説く)」とは、

仏祖が達成することが難しい「悟り」を成就し、

その「悟り」の世界を説くことだと考えよう。

また洞山の言葉

「説不得底を行取する(説くことが出来ないことを行ずる)」とは、

説くことが出来ない悟りの世界に基づいた仏道を実践(行ずる)ことだと考えよう。

このように考えると、 道元が述べる

「その言葉の意味は、行は説かれたことに精通する道を明らかにし、

説かれたことには行に精通する道があるということである」

という言葉は次の図10で分かり易く説明することができる。

図10 修行は説かれたことに精通する道を明らかにし、

説かれたことには行に精通する道がある。

図10に示したように、

修行(行)は説かれたことに精通する道を明らかにする(上向きの矢印)し、

説かれた仏道(仏法の真理)には

修行に精通する道がある(下向きの矢印)と述べていることが分かる。

道元は更に次のように述べる、

「したがって終日仏道を説くことは、

終日、仏道を実践することでもある(図10において、上から下への道)。

その意味は、行ずることの出来ないことを行じ、

普通では説くことが出来ない悟りの世界を説くということである。」

このように仏法の「悟りの世界への道」は

説法とともに行(修行)が大切であることを述べている。

説法には上層脳(理知脳)を使うし坐禅(修行)には

主に下層脳(生命情動脳)を使う。

脳科学的に考えると、修行には全脳(上層脳と下層脳)をバランスよく使うことを言っている

とも言えるだろう。

(「仏とは何か?」を参照)。

原文23

雲居山弘覚大師、この道を七通八達するにいはく、

「説の時は行の路なく、行の時は説の路なし」。

この道得は行説なきにあらず。

その説時は一生不離叢林なり、その行時は洗頭到雪峰前なり。

説時無行路、行時無説路、さしおくべからず、みだらざるべし。

注:

雲居山弘覚大師: 雲居道膺禅師(?〜902)。洞山良介禅師の法嗣。

雲居山において教化を行ない、三十年の長きに及んだという。

902年死去、弘覚大師とおくり名された。

七通八達: 縦横無尽に通達すること。

説時無行路: 仏教を説いている時には、

実践面は意識の背後にかくれている。

行時無説路: 修行している時には、

仏教を説く側面は、意識の背後にかくされている。

道得: 主張。

行説: 修行と説法。実践と理論。

第23文段の現代語訳

雲居道膺禅師は、このような真理を自分のものとして

縦横無尽に理解した上で言った、

「説く時には行えず、行う時には説けない」。

この言葉は、行うことや説くことがないと言うのではない。

この場合のその説く時というのは、一生道場を離れないことである。

その行う時というのは、昔ある僧が頭を洗い、

雪峰禅師の前に来て、髪を剃ってもらったということである。

この「説く時には行えず、行う時には説けない」

という言葉を解明せずに放って置いたり、いいかげんにしてはならない。

雲居道膺禅師は、仏法の真理を自分のものとして

縦横無尽に深く理解した上で言った、

「説く時には行えず、行う時には説けない」。

この言葉は、行うことや説くことがないと言うのではない。

この場合の

「その説く時というのは、一生道場を離れないことである。」

と述べているが理解しにくい。

これは前の第22文段で言う

「終日とくところに、終日おこなふなり。

その宗旨は、行不得底を行取し、説不得底を説取するなり。」

を指している。

「終日仏道を説くことは、終日、仏道を実践することでもある

(図10において、上から下への道)。

「その意味は、行ずることの出来ないことを行じ、

説くことの出来ない悟りの世界を説くということである。」

を指していることが分かる。

「その行う時というのは、昔ある僧が頭を洗い、

雪峰禅師の前に来て、髪を剃ってもらったということである。」

とは出家僧としての基本である頭を洗い髪を剃ることである。

頭を洗い髪を剃る時には勿論説法することはできない。

しかし、僧としての基本を行う行持をすることで

「行不得底を行取し、説不得底を説取すべきだ」

と言っている。

しかし、脳科学的に考えると、

「説く時には行えず、行う時には説けない」

という道膺禅師の言葉は

「説法する時には人は説法に心を集中するので行(修行)はできない。

また修行(行)する時には

「修行者は修行(行)に心を集中するので説法はできない。」

と悟りの本体である脳の基本的性質について言っているとも解釈できる。

原文24

古来の仏祖いひきたれることあり。

いはゆる、

「若し人、生(けらんこと百歳ならんに、諸仏の機を会せざらんは、

未だ生けらんこと一日にして、能く之を決了せんには若かず。」

これは一仏二仏のいふところにあらず、

諸仏の道取しきたれるところ、諸仏の行取しきたれるところなり。

百千万劫の同生同死のなかに、行持ある一日は、髻中の明珠なり、

同生同死の古鏡なり、よろこぶべき一日なり。

行持力、みづからよろこばるるなり。

行持のちから、いまだいたらず、仏祖の骨髄、うけざるがごときは、

仏祖の身心ををしまず、仏祖の面目をよろこばざるなり。

仏祖の面目骨髄、これ不去なり如去なり、如来なり不来なりといへども、

かならず一日の行持に稟受するなり。

しかあれば、一日はおもかるべきなり。いたづらに百歳いけらんは、

うらむべき日月なり、かなしむべき形骸なり。

たとひ百歳の日月は、声色の奴婢と馳走すとも、

そのなか一日の行持を行取せば、

一生の百歳を行取するのみにあらず、百歳の佗生をも度取すべきなり。

この一日の身命は、たふとぶべき身命なり、たふとぶべき形骸なり。

かるがゆゑに、いけらんこと一日ならんは、諸仏の機を会せば、

この一日を礦劫多生にもすぐれたりとするなり。

このゆゑに、いまだ決了せざらんときは、一日をいたづらにつかふことなかれ。

この一日は、をしむべき重宝なり。

尺璧の価直に擬すべからず、驪珠にかふることなかれ。

古賢をしむこと身命よりもすぎたり。

しづかにおもふべし、驪珠はもとめつべし、尺璧はうることもあらん、

一生百歳のうちの一日は、ひとたびうしなはん、ふたたびうることなからん。

いづれの善巧方便ありてか、すぎにし一日をふたたびかへしえたる、

紀事の書にしるさざるところなり。

もしいたづらにすごさざるは、日月を皮袋に包含して、もらさざるなり。

しかおるを古聖先賢は、日月ををしみ、光陰ををしむこと、

眼晴よりもをしむ、国土よりもをしむ。

そのいたづらに瑳過するといふは、名利の浮世に濁乱しゆくなり。

いたづらに瑳過せずといふは、道にありながら道のためにするなり。

すでに決了することをえたらん、また一日をいたづらにせざるべし。

ひとへに道のために行取し、道のために説取すべし。

このゆゑにしりぬ、古来の仏祖、いたづらに一口の功夫をつひやさざる儀、

よのつねに朧想すべし。 遅遅たる華日も、明窓に坐しておもふべし、

蕭蕭たる雨夜も、白屋に坐してもするることなかれ。

光陰なにとしてかわが功夫をぬすむ。

一日をぬすむのみにあらず、多劫の功徳をぬすむ。

光陰とわれと、なんの怨家ぞ。

うらむべし、わが不修のしかあらしむるなるべし。

われ、われとしたしからず、われ、われをうらむるなり。

仏祖も恩愛なきにあらず、しかあれどもなげすてきたる。

仏祖も諸縁なきにあらず、しかあれどもなげすてきたる。

たとひをしむとも、自佗の因縁、をしまるべきにあらざるがゆゑに、

われもし恩愛をなげすてずば、恩愛かえりてわれをなげすつべき云為あるなり。

恩愛をあはれむべくば、恩愛をあはれむべし。

恩愛をあはれむといふは、恩愛をなげすつるなり。

注:

機: かなめ、事物の要所。

それを動かせば、事物全体を支配し得る所。

決了: 物の道理を決定し、明らかにすること。

同生同死: 同じように生まれ、同じように死に行くこと。

髻中(けいちゅう)の明珠:法華経で説かれたように、

最終にしてしかも最も貴い宝。仏性を指す。

同生同死の古鏡: 出生と同時に人間にそなわり、

死亡と同時に消滅していく古い鏡。

古い生命の歴史を持つ脳を指す。

行持力: 清浄な行為と戒律を保持する

修行によって生まれる力。

不去: 去らず。釈尊の姿や骨髄(仏性)は、

常に我々にそなわり、去ることがない。

如去: 去るが如しで、本来は去らないのであるが、

われわれの眼には去るように見える。

如来: 来るがごとしで、本来去らないものであるから、

来ることもない筈であるが、われわれの眼には来るように見える。

不来: 来らずの意で、

本来、去らないのであるから来る筈がない。

稟受(ひんじゅ): 稟もうける。受もうける。

声色の奴婢: 理性や感覚によって

把え得るものの奴隷。

馳走: 走りまわること。

佗生: 自分以外の者。

度取: 救済すること。

曠劫:極めて長い時間。未来に長いのを永劫といい、

過去に長いのを礦劫という。

多生: 何回となく生まれ変り死に変ること。

尺璧: さしわたしが一尺もあるような大きな宝玉。

いまだ決了せざらんときは:まだはっきり見極めがつかない時は、

まだはっきり見極めがつかない(見性していない)未悟の時は。

驪珠(りしゅ): 驪龍のあごの下にあるといわれている珠で、

非常な危険を冒さなければ得られないもののたとえ。驪龍は黒龍をいう。

善巧方便: 善巧な手段・方法の意。

仏が仏法を説くに当り、善く巧みに人々の機根にかなった

種々の方法手段を用いること。

紀事の書: 紀はしるす。事は出来事。

紀事の書は出来事を記した書、歴史の書。

しかあるを: しかも。

濁乱: 悪に染まり乱れること。

よのつね: 世の中の普通のこと。世にありがちなこと。

遅遅華日:ゆっくりと暮れる春の日。

粛粛雨夜: しとしとと雨の降る夜。

怨家: 敵同志。

云為(うんい): 言語動作。しわざ。

あはれむ: 賞でる、いつくしむ。

第24文段の現代語訳

昔から仏祖が、言って来たことがある。それは、

「もし人が百年生きたとしても、脳の働きを会得しなければ、

一日の命でこれを会得した者には及ばない。」

これは一人二人の仏の言葉ではない。

すべての仏が説いてきたことであり、すべての仏が行じてきたことである。

百千万劫の無限の時間にわたって生死をめぐり続ける中で、

行持のある一日は、髻の中の宝石にも譬えられる本来の自己であり、

また古い鏡にも譬えられる生死を共にする自己の仏性であり、

喜ぶべき一日である。

この行持の力によって自ら喜ばしくなるのである。

行持の力がまだ足りず、まだ仏祖の骨髄を受けていない者は、

仏祖の身心を大切に思わず、仏祖の真の面目を喜ぶことが出来ない。

仏祖の真の面目・真髄 は、本当は去ることもないのに、去るようであり、

来るようであるが、来ることもない。

ただありのまま今の姿の中にあるとはいえ、

それは必ず一日の行持によって受け取ることが出来るのである。

そうであれば、一日一日の持っている意味は重大な筈である。

何のなすところもなくいたづらに百歳まで生きるようならば

甚だ残念なうらむべき年月であり、

悲しむべき抜け殻のような生き方である。

しかし、たとえ百年の歳月を、

感覚や環境の奴隷となってかけずり廻ったとしても、

そのなかの一日だけでも行持を我が物とするならば、

百年の生涯を我が物とするばかりでなく、

その百年の間において自分以外の人々をも救済したと同じ意味がある。

すなわちこの一日の身命(生命)は、甚だ尊い生命である。

たとえそれはぬけがらのような人身であっても、

甚だ尊いぬけがら(人身)である。

このような理由から、たとえ一日であろうとも、

脳の働きを理解したならば、この一日は過去の無限の年月における

多くの生涯より優れているというのである。

したがって諸仏の働き理解していない時(未だ見性していない時)には、

一日たりとも無駄に過ごしてはならない。

この一日は愛惜すべき重宝である。

一尺もあるような宝石と比べても、比較にならない程の価値がある。

黒龍のあごの下にある宝珠とも取り換えることができない程の価値があるのだ。

そこで、昔の賢者は、一日を身命よりも大切にしたのである。

静かに考えて見るがよい。

黒龍の宝珠は、探せば手に入ることもあるだろう。

一尺の宝玉も手に入れることもあるだろう。

しかし一生百年のうちの一日は、

一度これを失ったら、二度と得ることはないのだ。

どんなうまい手段があって、

過ぎ去った一日を再び取り返した例があっただろうか。

歴史書を読んでも、そんな例は書かれてはいない。

もし一日も徒に過さなければ、

歳月を自分の皮袋(身体)に包み込んで、漏らすことがないのだ。

そのために古の聖人や過去の賢人達は、歳月を惜しみ

時間を惜しむこと、眼の玉や、国土よりも惜しんだのである。

月日を徒に過すことは、名利の俗世に惑わされて行くことである。

月日を徒に過さないというのは、道にありながら、道のために行ずることである。

すでに道を悟った者は、また一日を無駄にしてはならない。

ただ道のために行じつくし、道のために説きつくすべきである。

このために分かるのは、昔から仏祖が、

一日の修行を無駄に費やさなかったことを、常日頃 観想すべきである。

このことを、のどかな春の日にも、明るい窓辺に坐禅して思いなさい。

物寂しい雨の夜にも、草庵に坐禅して忘れてはいけない。

月日はどうして私の修行を盗むのだろうか。

一日の修行を盗むだけでなく、永劫の功徳を盗むのだ。

月日と私には、どんな敵対関係があるのだろうか。

うらむべきなのは、それは自分が修行しないことの結果だろうということだ。

自分が自分と親しくないので、自分が自分をうらむのである。

仏祖にも恩愛の情が無いわけではない。

しかしそれを投げ捨てて来たのだ。

仏祖も様々な世俗の縁が無いわけではない。

しかしそれらを投げ捨てて来たのである。

たとえそれらを惜しんでも、

自他の因縁は本来愛惜し合うような関係にはないから、

自分がもし恩愛を投げ捨てなければ、

恩愛がかえって自分を投げ捨てるということもあるのだ。

恩愛をいとおしむのなら、恩愛をいとおしむべきである。

恩愛をいとおしむとは、恩愛を投げ捨てることである。

「「もし人が百年生きたとしても、諸仏の働きを会得しなければ、

「一日の命でこれを会得した者には及ばない。」

という言葉の中で、

諸仏の働きとは仏性の本体である脳の働きを言っている。

(禅の根本原理と応用を参照)。

図11には一日の命でも諸仏の働き(脳の働き)を会得すれば、

百年生きた人匹敵することを図で説明する。

図11 たった一日の命でも諸仏の働き(脳の働き)を会得すれば、

百年生きた人に匹敵する。

従って、この言葉は

「もし人が百年生きたとしても、脳の働きを会得しなければ、

一日の命でこれを会得した者には及ばない。」

と言っている。

道元はこの言葉はすべての仏が説き、行じてきたことであると述べている。

百千万劫の無限の時間にわたる輪廻転生の中で、行持のある一日は、

宝石にも譬えられる本来の自己であり、古い鏡にも譬えられる生死を共にする自己の仏性であり、喜ぶべき一日である。

と述べている。

このように、修行によって本来の自己(=仏性)を自覚し、生死を共にするようになると

この行持の力によって自然に活き活きと嬉しくなると行持の力を称賛しているのが注目される。

これに対し、行持の力がまだ足りず、まだ見性していない者は、

仏祖の身心であり、仏祖の真の面目である脳の働きを大切に思わず、喜ぶことが出来ない。

仏祖の真の面目・真髄である 本来の面目(真の自己)は、

本当は去ることもないが、

去るようであり、来るようであるが、来ることも去ることもなく、ただありのまま今の姿の中にある

と本来の面目(真の自己)である脳の性質について述べている。

これも図11を見れば良く分かる。

仏祖の真の面目・真髄である 本来の面目(真の自己)は必ず一日の行持によって受け取ることが出来る

と行持の力を強調している。

そうであれば、一日一日の持っている意味は重大である。

何もなすところもなくいたづらに百歳まで生きるのは

甚だ残念なうらむべき年月であり、

悲しむべきぬけがらのような生き方であると言っている。

しかし、たとえ百年の歳月を、

感覚や環境の奴隷となってかけずり廻ったとしても、

そのなかの一日だけでも真剣に修行するならば、

百年の生涯を我が物とするだけでなく、百年の間に自分以外の人々を救済したのと同じだ

と述べている。

この一日の身命(生命)は、甚だ尊い生命である。

たとえそれはぬけがらのような人身であっても、

甚だ尊いぬけがら(人身)である。

このような理由から、たとえ一日であろうとも、

諸仏の働き(脳の働き)を理解したならば、この一日は過去の無限の年月における多くの生涯より優れている

と考えていることが分かる。

したがって、諸仏の働き理解していない場合(未だ見性していない時)には、一日でも無駄に過ごしてはならない。

この一日は愛惜すべき宝石のような一日である。

この一日は一尺の宝石と比べても、比較にならない程の価値がある。

伝説に言う黒龍のあごの下にある宝珠とも取り換えることができない程の価値がある。

そこで、昔の賢者は、一日を身命よりも大切にしたのである。

静かに考えて見るがよい。

黒龍の宝珠や一尺の宝玉は、懸命に探せば手に入ることもあるかも知れない。

しかし百年の一生の中の一日は、

一度失ったら、二度と得ることはないし、どんな手段を用いても、再び取り返すことはできないのである。

歴史書を読んでも、一日を取り戻したという例は書かれてはいない。

もし、一日も徒に過さなければ、歳月を自分の皮袋(身体)に包み込んで、漏らすことがないのである。

そのために古の聖人や過去の賢人達は、歳月を惜しみ、時間を惜しむこと、眼の玉や国土よりも惜しんだのである。

月日を徒に過すことは、名利の俗世に惑わされて行くことであるが、

月日を徒に過さないのは、道にありながら、道のために行ずることである。

すでに道を悟った者は、一日を無駄にせずに、ただ、道のために行じ尽くし、説き尽くすべきである。

このためには、昔から仏祖が、一日の修行を無駄に費やさなかったことを、常日頃 観想すべきである。

ここではたとえ一日でも、諸仏の働きを理解したならば、

この一日は過去の無限の年月における多くの生涯より優れていると、

身命よりも大切な一日を無駄に過ごさず修行に励むよう説いている。

のどかな春の日には、明るい窓辺に坐禅し、物寂しい雨の夜には、草庵での坐禅を忘れてはいけない。

月日はどうして私の修行を盗むのか。

一日の修行を盗むだけでなく、永劫の功徳を盗むのだ。

月日と私には、どんな敵対関係があるのだろうかと行持のない月日が無駄に過ぎ去るのを嘆いている。

うらむべきなのは、それは自分が修行しない結果ということだ。

自分が自分と親しくない(坐禅修行をしない)ので、自分が自分をうらむのだ。

仏祖にも恩愛の情がある。しかしそれを投げ捨てて修行に来たのだ。

仏祖にも様々な世俗の縁がある。しかしそれらを投げ捨てて修行に来たのだ。

たとえそれらを惜しんでも、

自他の因縁は本来愛惜し合うような関係にはないから、

自分がもし恩愛を投げ捨てなければ、

恩愛がかえって自分を投げ捨てるということもある。

恩愛をいとおしむのなら、恩愛をいとおしむべきである。

恩愛をいとおしむとは、恩愛を投げ捨てることであると、恩愛の情を投げ捨て、坐禅修行の行持の生活を勧めている。

第24文段の文章は長いが内容は比較的易しい。

月日を無駄に過ごすことなく、坐禅修行に打ち込む生活を過ごすべきだと説いている。

坐禅修行を重視するいかにも道元らしい内容の文段になっている。

原文25

南嶽大慧禅師懐譲和尚、そのかみ曹駱に参じて執侍すること十五秋なり。

しかうして伝道受業すること、一器水潟一器なることをえたり。

古先の行履、もとも慕古すべし。

十五秋の風霜、われをわづらはすおほかるべし。

しかあれども純一に究弁す、これ晩進の亀鏡なり。

寒炉に炭なく、ひとり虚堂にふせり、涼夜に燭なく、

ひとり明窓に坐する、たとひ一知半解なくとも、無為の絶学なり。

これ行持なるべし。

おほよそひそかに貪名愛利をなげすてきたりぬれば、

日々に行持の積功のみなり、このむねわするることなかれ。

説似一物即不中は、八箇年の行持なり、

古今まれなりとするところ、賢不肖ともにこひねがふ行持なり。

注:

南嶽大慧禅師懐譲和尚: 南嶽懐譲禅師(677〜744)。

六祖大鑑慧能禅師の法嗣。744年死去、年六十八歳。

大慈禅師とおくり名された。語録一巻がある。

曹渓: 六祖慧能禅師(638〜713)。

語録一巻がある。

執侍:執はとる、つかさどる。侍は侍者の意。

執侍は侍者としての務めを行なうこと。

伝道: 悟りの道を伝承すること。

受業: 悟りの道を受持すること。

潟: すすぐ、水を流す。

古先: 古の先人。

慕古: 古人をしたうこと。

亀鏡: 亀鑑に同じ。手本。

虚堂: 人のいない建物。

涼夜: すずしい夜、秋の夜。

一知半解: ほんの僅かの知識やその半分程の理解。

無為: 作為のないこと。自然の。

絶学: 真理の研学を超絶していること。

説似一物即不中: 六祖慧能禅師の質問に対して、

南嶽懐譲禅師が答えた言葉。

「本来の面目」を言葉で言い表わそうとすると、どうもぴったり当たらない。

(HP「説似一物即不中」を参照)

(「説似一物即不中」を参照)。

第25文段の現代語訳

南嶽の大慧禅師 懐譲和尚は、昔 曹渓(六祖 慧能禅師)に入門して、

十五年間 そばに仕えた。

そして六祖の道を、一器の水を一器に移し替えるように受け継いだ。

この古聖の行跡は、最も慕うべきものである。

六祖に仕えた十五年間は、さぞ自分を煩わすことも多かっただろう。

しかし、ただひたすらに仏道を究明した。

これは後輩のよき手本である。

冬の囲炉裏に炭はなく、一人で空の堂に臥した。

涼しい秋の夜には明かりもなく、一人で月明かりの窓辺で坐禅した。

たとえ少しも悟るところが無くても、それは無為の仏道だった。

これが行持というものである。

およそ密かに名利を愛する心を投げ捨てれば、

日々に行持の功徳が積まれていくだけである。

この道理を忘れてはいけない。

懐譲和尚の

「説似一物即不中

(真の自己を一物と説いても言い当てることはできない)。」

という言葉は、8年の行持により得たものである。

これは古今にも希なことであり、

賢い人も愚かな人も、共に願い望む行持である。

この文段では六祖慧能の法嗣南嶽懐譲禅師(677〜744)の行持について

紹介しその行持を称賛している。

特に難しいところはなく、読めば理解できる内容である。

文段の最後の箇所に南嶽懐譲の有名な言葉

「説似一物即不中(説似すれども一物として中(あた)らず。

何かと言えばもう的を外れている)」

が出て来る。

この言葉は難解だと思われるので

HP「禅の思想・1」の「説似一物即不中」

の解説を参照されたい。

(「説似一物即不中」を参照)。

原文26

香厳の智閑禅師は、大イに耕道せしとき、

一句を道得せんとするに、数番つひに道不得たり。

これをかなしみて、書籍を火にやきて、行粥飯僧となりて、年月を経歴しき。

のちに武当山にいりて、大証の旧址をたづねて、結草為庵し、放下幽棲す。

一日わづかに道路を併浄するに、礫のほとばしりて、

竹にあたりて声をなすによりて、忽然として悟道す。

のちに香厳寺に住して、、一盂一衲を平生に不換なり、

奇巌清泉をしめて、一生偃息の幽棲とせり。

行跡おほく本山にのこれり。平生に山をいでざりけるといふ。

注:

香厳の智閑禅師:香厳智閑禅師。

イ山霊祐禅師(771〜853)の法嗣。

初め百丈懐海禅師のもとで出家し、後にイ山霊祐禅師に師事した。

郵州の香厳寺において仏法を説き、襲燈大師とおくり名された。

偈頌二百余篇がある。

大イ: イ山霊祐禅師。

武当山: 湖北省の西北部にある山の名。

大証: 大証国師。南陽慧忠禅師(675〜775)。

六祖慧能禅師の法嗣。越州諸盟の人、

姓は再氏。開悟後、南陽の白崖山に住み、

山を下らないことが、四十年に及んだという。

後、干福寺、光宅寺などに住み、775年死去。

慧忠国師と称せられた。

幽棲: 人知れず住むこと。俗世を離れて静かに住むこと。

併浄: 併は餅に通じ、のぞく、はらうの意。

併浄は掃ききよめること。

ほとばしる: 勢よく飛び散る。

一孟一納 : 一つの鉢孟、一つの納衣の意。

しめる: 自分の居所とする、占拠する。

優息: やすむこと。

第26文段の現代語訳

香厳寺の智閑禅師は、

大イ禅師(イ山霊祐、771〜853)の下で修行していた時、大イに

「父母未生以前本来の面目とは何か?」

を問われて、幾度も答えようとしたが、

遂に答えることが出来なかった。

智閑禅師はこれを悲しんで、持っていた書物を焼いて、

粥飯を給仕する僧となって月日を送った。

後に武当山に入り、大証国師の旧跡を訪ねて草庵を結び、

全てを捨てて静かに住んでいた。

ある日のこと、道路を掃き清めていると、

箒に小石が飛び散って竹に当たり、音を立てたことで、

たちまち仏道を悟った。

智閑禅師は、後に香厳寺に住んで、

平生 一衣一鉢の質素な生活を送った。

また山中の奇岩や清泉のある場所に居を構え、一生安息の住まいとした。

智閑禅師の行跡は、武当山に数多く残っている。

禅師は普段、山を出ることはなかったと言われている。

この文段では香厳智閑禅師の行持と

「父母未生以前本来の面目に目覚めた物語」について紹介している。

内容にとくに難しいところはない。

見性のためには問題意識を持って根気よく修行することの大切さを示している。

白隠禅師は見性には大信根、大疑情、大憤志の三つ(三要)が重要であると指摘している。

香厳智閑禅師の場合は

白隠禅師が言う大疑情(強い問題意識)を持って根気よく修行を続けたため見性することができた

と考えることができるだろう。

原文27

臨済院慧照大師は、黄檗の嫡嗣なり。黄栞の会にありて三年なり。

純一に弁道するに、睦州陳尊宿の教訓によりて、

仏法の大意を黄檗にとふこと三番するに、かさねて六十棒を喫す。

なほ励志たゆむことなし。

大愚にいたりて大悟することも、すなはち黄檗・睦州、両尊宿の教訓なり。

祖席の英雄は臨済・徳山といふ。

しかあれども徳山いかにしてか臨済におよばん。

まことに臨済のごときは、群に群せざるなり。

そのときの群は、近代の抜群よりも抜群なり。

行業純一にして、行持抜群せりといふ。

幾枚幾般の行持なりと、おもひ擬せんとするに、あたるべからざるものなり。

注:

臨済院慧照大師:臨済義玄禅師(?〜867)。黄檗希運禅師の法嗣。

曹州南華の人、姓は刑氏。黄檗希運禅師・睦州道雛禅師(陳尊宿)

高安大愚禅師などの指溥を受けた。

後、故郷に帰って、城南の臨済禅苑に住んだ。語録および行録かある。

門下から興化存奨、三聖慧然などの諸師が出た。

黄檗(おうばく):黄檗希運禅師(?〜850)。

閑(福州)の人。洪州黄檗山において出家し、百丈懐海禅師に師事し開悟。

のち黄檗山において教化を行ない、

ついで龍興寺。宛陵の開元寺に住んで布教に努めた。

850年、黄檗山において死去。断際禅師とおくり名された。

門下から臨済義玄禅師が出た。著書に「伝心法要」がある。

睦州陳尊宿:陳尊宿は後世の人が称えた敬称。

睦州道政禅師をいう。黄檗希運禅師の法嗣。江南の人、姓は陳氏。

開悟の後、睦州龍興寺に住んだが、間もなく寺を出て隠棲した。

出生・死去の年不詳。語録一巻がある。

励志: 志を励ますこと。

たゆむ: 心がゆるむ、油断する、怠る。

大愚: 高安大愚禅師。帰宗智常禅師の法嗣。伝記不詳。

尊宿:尊はたっとい。宿は長年の経験を持つ。

尊宿は僧に対する敬称。

祖席: 祖は祖師、釈尊または達磨大師を指す。

席は宴席、会合の意。祖席は釈尊または達磨大師の伝統を引く教団。

群: むれ、なかま。同類が相もとめて集る平凡な人々。

第27文段の現代語訳

臨済院の慧照大師(臨済義玄)は、黄檗(希運禅師)の法を嗣いだ人である。

黄檗の道場にあって三年の間 純一に修行していた時に、

睦州 陳尊宿(道明)の教えによって、

三度 仏法の大意を黄檗に尋ね、重ねて六十棒を受けた。

それでもなお求道の志は弛むことはなかった。

大愚和尚(高安大愚)の所に行って大悟したことも、

黄檗禅師と睦州和尚の二人の教えの賜物である。

「祖師の中で傑出した人物は、臨済(義玄)と徳山(宣鑑)であるといわれる。

しかし、徳山はどうして臨済に及ぶだろうか。

臨済のような人物は、修行者の中でも跳び抜けた人である。

しかもその時代の修行者は、近代の抜群の修行者よりも優れていた。

臨済の行いは純一で、その修行は抜群であったと言われる。

どれほど様々な行持をしたのかを想像し推量しても、出来るものではない。

ここでは臨済宗の開祖臨済義玄禅師の純一な行持と開悟について紹介している。

祖師の中で傑出した人物は、臨済(義玄)と徳山(宣鑑)であるといわれている。

しかし、徳山はどうして臨済に及ぶだろうかと

臨済の方が徳山(宣鑑)より優れた力量の禅師であると評価している。

道元は

「臨済の行いは純一で、修行は抜群であった。

どれほど様々な行持をしたのかを

想像し推量しても、出来るものではない。」

と臨済義玄の行持を高く評価し称賛している。

原文28

師、黄檗に在りしとき、黄檗と与に杉松を栽うる次でに、

黄檗、師に問うて曰く、

「深山の裏に許多の樹を栽えて作麼?」。

師曰く、

「一には山門の与に境致と為し、二には後人の与に標榜と為す。」

乃ち鍬を将て地を拍つこと両下す。

黄檗、シュ杖を拈起して曰く、

「然も是の如くなりと雖も、汝 已に我が三十棒を喫し了れり。」

師、嘘嘘声をなす。

黄檗曰く、

「吾が宗、汝に到って大いに世に興らん。」

注:

許多: あまた、多くあること、巨多。

境致:境は境域、境界、環境。致はおもむき、風致。

境致は環境のおもむき。

標榜: 榜示する。

人の善行の事実などを記してその人の門戸にかかげ、衆人に示すこと。

転じて人の善行を世に知らせること。

枯起: さかさに持ちなおすこと。

嘘嘘声: いびきの声。

第28文段の現代語訳

臨済が黄檗禅師の所にいた頃、黄檗禅師と一緒に杉や松を植えていると、

黄檗が臨済に質問して言った、

「こんな深い山中に、沢山の木を植えて一体どうするのか?」

師は言った、

「一つは寺の風致を添えるため、

二つには後世の人のために目印にするためです」。

こういいながら、鍬で地面を二度ほど打った。

黄檗は杖を逆手に持ちなおして言った、

「それはその通りだが、

お前はすでに拙僧から棒で三十回も打たれてしまったぞ。」

師は黄檗の態度に関係ないというように、

ぐうぐうと高いびきをかくまねをした。

黄檗は言った、

「我が宗派は、お前の代になって、大いに世に行なわれるだろう。」

臨済が黄檗禅師の所にいた頃、

黄檗禅師と一緒に杉や松を植えていた時の黄檗と臨済の会話を紹介し、

臨済の植林に対する考えと黄檗の予言を紹介している。

内容にも特に難しい箇所はない。

原文29

しかあればすなはち、得道ののちも杉松などをうゑけるに、

てづからみづから鍬柄をたづさへけるとしるべし。

「吾宗到汝大興於世」、これによるべきものならん。

栽松道者の古縦、まさに単伝直指なるべし。

黄檗も臨済とともに栽樹するなり。

黄檗のむかしは、捨衆して大安精舎の労侶に混迹して、

殿堂を掃灑する行持あり。

仏殿を掃灑し、法堂を掃灑す。

心を掃灑すると行持をまたず、ひかりを掃灑すると行持をまたず。

斐相国と相見せし、この時節なり。

注:

鍬柄: 鍬の柄。

栽松道者: 五祖弘忍禅師の異名。

五祖弘忍はかつて松を植えて生活していた

老人の生まれ変りであるという説がある。

捨衆: 衆僧のいる教団を離れること。

大安精舎: 洪州の大安寺。黄檗禅師は後にここに住んだ。

労侶: 労務者の仲間。

混迹: 紛れ込むこと。

掃灑: 掃いて水をそそぐこと。掃き清めること。

仏殿: 仏像(釈迦像)をまつった建物。

法堂: 説法の際に使用する建物。

ひかり: 仏の輝き。

斐相国: 斐は姓、相国は官名、宰相、天子をたすけて政治を行なう人。

ここでは黄檗の教えを聞いて「伝心法要」を撰した

斐休(はいきゅう、794〜870)を指す。

第29文段の現代語訳

このように、臨済は悟りを得た後も、杉や松を植えるのに、

わざわざ自分の手で鍬を取ったことを知りなさい。

「我が宗派は、お前の代になって、大いに世に行なわれるだろう。」

という黄檗の言葉も、臨済のこの行持によるものだろう。

臨済は、栽松道者と呼ばれた五祖 弘忍禅師の行跡を、

まさにそのまま伝えている。

黄檗も臨済と共に木を植えたのである。

黄檗は昔、道場の僧侶達を捨てて大安寺の労務者達の仲間に

紛れ込んで、伽藍を掃き清める行持があった。

仏殿を掃き清め、法堂を掃き清めた。

それは心を掃き清めるための行持でも、

仏の光を掃き清めるための行持でもなかった。

宰相の裴休と出会ったのも、この頃だった。

ここでは第28文段の臨済と黄檗の植林の行持に続き、

黄檗が労務者達の仲間に紛れ込んで、伽藍を掃き清めた行跡を紹介している。

内容にも特に難しい箇所はない。

原文30

唐の宣宗皇帝は、憲宗皇帝第二の子なり。少而より敏黠なり。

よのつねに結珈鉄坐を愛す、宮にありてつねに坐禅す。

穆宗は宜宗の兄なり。

穆宗在位のとき、早朝罷に、宣宗すなわち戯而して、

龍林にのぼりて、揖群臣勢をなす。

大臣これをみて心風なりとす、すなはち穆宗に奏す。

穆宗みて宜宗を撫而していはく、我弟乃吾宗冑なり。

ときに宜宗、としはじめて十三なり。穆宗は長慶四年晏駕あり。

穆宗に三子あり。一は敬宗、二は文宗、三は武宗なり。

敬宗、父位をつぎて、三年に崩ず。

文宗継位するに一年といふに、内臣謀而これを易す。

武宗即位するに、宜宗いまだ即位せずして、をひのくににあり。

武宗つねに宣宗をよぶに療叔といふ。

武宗は会昌の天子なり、仏法を廃せし人なり。

注:

宣宗皇帝:唐の第19代の皇帝(在位:846〜859)。

李忱。憲宗の第十三子(本文の記述とは異なる)。武宗の病が篤くなった時、

宦官が禁中において策し、皇太叔に立てられ、ついで帝位についた。

在位十三年にして死去。

図12 宣宗皇帝

憲宗皇帝: 唐の第十一代の皇帝。李純。

順宗の長子。内乱の平定に努力した。在位十五年、

内侍陳弘志等によって弑せられた。

少而: 若くしての意。

敏黠(びんかつ): かしこいこと。

穆宗(ぼくそう): 唐の第十二代の皇帝。

李恒。憲宗の第三子。在位四年で死去。

早朝罷: 早朝は朝の政務。

早朝罷は朝の政務が終った後をいう。

戯而: たわむれて。

龍床:天子が用いる坐床。

揖群臣勢(ゆうぐんしんせい):天子が群臣の拝

に対して会釈する姿勢。

心風: 心の病。気ちがい。精神病。

撫而(ぶに): なでて。

宗:一族、同姓。

大宗(始祖の嫡長子)によって統繋されている親縁。

英冑(えいちゅう): 英はすぐれている。冑はかぶと。

英男はすぐれた人物、傑物のこと。

長慶四年: 824年。

晏駕(あんが): 天子の崩御をいう。

晏は晩い。霊柩車が日が暮れてから発進することを意味する。

敬宗:唐の第十三代の帝。李湛。穆宗の長子。

宦官劉克明等によって弑せられた。在位二年。

文宗: 唐の第十四代の帝。李昴。穆宗の第二子。

在位十四年(本文の記述とは異なる)。

武宗: 唐の第十五代の帝。

李炎。穆宗の第五子。在位六年で崩じた。

内臣:宮中の親近の臣。

易す:かえる、とりかえる。

癡叔(ちしゅく): 馬鹿叔父。

会昌: 唐の年号名((841〜846)。

このころに仏教弾圧が行われる(会昌の廃仏)。

第30文段の現代語訳

唐の宣宗皇帝は、憲宗皇帝の第二の子であり、

若い時から極めて頭がよかった。

不断から結跏趺坐して坐禅することを好み、

宮殿においても常に坐禅をしていた。

穆宗はこの宜宗の兄である。

穆宗が天子の位にあったある日、早朝の政務が終わると、

宣宗は冗談で天子の座に上って群臣に挨拶した。

大臣はこれを見て少し気が狂ったようだ言って、穆宗に奏上した。

しかし穆宗はこれを見て、宣宗の頭をなでていった、

「私の弟は、わが一族における特にすぐれた人物だ」。

この時、宣宗はやっと十三であった。穆宗は824年になくなった。

穆宗に三人の子供がいた。

長男は敬宗であり、次男は文宗で、三男は武宗であった。

敬宗は父の位をついでから、三年でなくなった。

文宗は位をついだが、一年しか経も経たないうちに、

側近の臣が謀議して退位させてしまった。

そこで武宗が即位したが、

宣宗はまだ帝の位につくこともなく、甥の国にいた。

武宗はつねに宣宗を馬鹿叔父と呼んだ。

武宗は会昌年間の天子であり、仏法を迫害した人である。

この文段では唐の第19代の皇帝宣宗(在位:846〜859)

の若い時代の行跡を紹介している。

道元は宣宗皇帝は、憲宗皇帝の第二の子であるとしているが、

これは間違いで本当は憲宗皇帝の第13子である。

この文段は宣宗と黄檗禅師の会話を紹介する

第31文段の序章的な役割の文段となっている。

内容も特に難しい箇所はない。

原文31

武宗あるとき宣宗をめして、昔日ちちのくらゐにのぼりしことを罰して、

一頓打殺して、後華園のなかにおきて、不浄を濯するに復生す。

つひに父王の邦をはなれて、

ひそかに香厳禅師の会に参じて、剃頭して沙弥となりぬ。

しかあれどもいまだ不具戒なり。

志閑禅師をともとして遊方するに、盧山にいたる。

因に志閑みづから海布を題していはく、

「崖を穿ち石を透して労を辞せず、

遠地方に知りぬ出処の高きことを。」

この両句をもて沙弥を釣佗して、これいかなる人ぞとみんとするなり。

沙弥これを続していはく、

「渓澗豈能く留め得て住めんや、終に大海に帰して波濤と作る。」

この両句をみて、沙弥はこれつねの人にあらずとしりぬ。

のちに杭州塩官斉安国師の会にいたりて、書記に充するに、

黄檗禅師、ときに塩官の首座に充す、ゆゑに黄檗と連単なり。

黄檗ときに仏殿にいたりて礼仏するに、書記いたりてとふ、

「仏に著いて求めず、法に著いて求めず、

僧に著いて求めず、長老 礼を用いて何にかせん。」

かくのごとく問著するに、

黄檗便掌して、沙弥書記にむかいて道す、

「仏に著いて求めず、法に著いて求めず、

僧に著いて求めず、常に如是の事を礼す。」

かくのごとく道しをはりて、又 掌すること一掌す。

書記いはく、

「太麁生なり。」

黄檗いはく、

「遮裏は是れ什麼の所在なれば、更に什麼の麁細をか説く。」

また書記を掌すること一掌す。

書記ちなみに休去す。

武宗ののち、書記つひに還俗して即位す。

武宗の廃仏法を発して宣宗すなはち仏法を中興す。

宣宗は即位、在位のあひだ、つねに坐禅をこのむ。

未即位のとき、父王のくにをはなれて、

遠地の路澗に遊方せしとき、純一に弁道す。

即位ののち、昼夜に坐禅すといふ。

まことに父王すでに崩御す、兄弟また晏駕す、

をひのために打殺せらる、あはれむべき窮子なるがごとし。

しかあれども励志うつらず、弁道功夫す、

奇代の勝躅なり、天真の行持なるべし。

注:

一頓:一度に、にわかに。

後華園: 宮殿の後にある花園。

不浄: 大小便。

濯す: そそぐ。まきかける。

復生: 蘇生する、よみがえる。

沙弥(しゃみ): 出家後まだ修行が充分ではなく、

僧にたっていない年少者をいう。

不具戒: 戒を具せずの意味で、

出家僧が守るべき具足戒をまだ受けていないこと。

志閑禅師:濯渓志閑禅師。魏府の館陶氏の子。

幼時に柏巌禅師から具足戒を受け。後、臨済禅師に学び、

また末山禅尼の教を受けた。

892年、立ったまま死去したと伝えられている。年齢不詳。

遊方:四方を遊歴して廻ること。

盧山: 江西省、鄙陽湖の西畔にある山の名。

題す: 表題とする。

爆布: 白布をたれたような水流。滝。

釣佗: 他を釣るの意。他人の本心を引き出すこと。

続す: つづける。

渓澗(けいかん): たにがわ。

能: かくのごとく、このように。

書記: 寺院における文書係。首座の文書を司る。

首座:首衆または第一座ともいう。

連単: 坐禅堂における席が隣合せであること。

仏殿: 釈尊の像を祀ってある建物。

「仏に著いて求めず、法に著いて求めず、

僧に著いて求めず、長老 礼を用いて何にかせん。」:

維摩経、弟子品、須菩提章に見える。

仏、法、僧に執著して何かを求めるようなことはしないという意味。

掌す:うつ、たたく、手のひらでうつ。

太麁生(たいそせい): 大変粗雑な人。

休去: 何もしないでいること。

還俗: 出家をやめて俗世間にもどること。

発す: 発布する、発令する。

勝躅(しょうちょく): すぐれたあとかた。

天真の行持: 本来具わった悟りを修行する行持。

第31文段の現代語訳

武宗はある日 宣宗を呼び、

昔 父の玉座に上ったことを罰して一息に打ち殺した。

しかし、後華園の中に置いて小便をかけると、宣宗は生き返った。

宣宗は、ついに父王の国を離れて密かに香厳寺の智閑禅師の道場に入門し、

髪を剃り落として沙弥(見習い僧)となった。

しかし、まだ具足戒を受けるまでになっていなかった。

沙弥の宣宗は、智閑禅師と共に遊行して廬山に至った。

そのとき智閑禅師は、自ら滝を題して詠じた。

「滝は崖を穿ち、石を砕いて労苦をも惜しまない。

遠方から見れば滝の源が高い所にあるのが分かるように、

貴僧の出生も高貴のように見受けられる」

この詩で沙弥を釣って、どんな人物か試した。

沙弥は、これに続けて次のように詠んだ。

「渓流は、どうして止めることが出来ようか。

終には大海に集まり波浪となる。」

智閑はこの詩を見て、沙弥が普通の人でないことを知った。

宣宗は、後に杭州の塩官斉安国師の道場に行って

書記に役目に就いていたが、

黄檗禅師は、その時 塩官の首座(修行僧の頭)であった。

そのため、宣宗は黄檗と僧堂で席を並べていた。

黄檗がある時、仏殿に行って仏を礼拝していると、

書記の宣宗が来て尋ねた、

「仏に執して求めることなく、法に執して求めることなく、

僧に執して求めることがないのなら、

長老は何のために礼拝しているのですか?」

このように尋ねると、

黄檗はすかさず平手打ちして沙弥の書記に言った、

「仏に執して求めることなく、法に執して求めることなく、

僧に執して求めることなく、いつもこのように礼拝しているのだ。」

そう言って、また平手打ちした。

書記は言った、

「荒っぽいな。」

そこで黄檗は言った、

「ここはどんなところだと思って、荒っぽいとか細やかだと言うのか。」

そしてまた書記を平手打ちした。

書記はそこで黙った。

武宗の死後、書記の宣宗は遂に還俗して即位し、

武宗の行った仏法廃止を止めて、再び仏法を盛んにした。

宣宗は即位してから在位の間、常に坐禅を好んだ。

宣宗は即位していない時代、

父王の国を離れて遠方の渓流を遊行した時に、純一に精進した。

即位後は、昼夜に坐禅したと言われる。

まことに宣宗の半生は、父王は既に亡くなり、

跡を継ぐ兄もまた亡くなり、甥の武宗に打ち殺されたが蘇生した。

彼は法華経に説かれた遠方にさまよい窮した哀れな長者の息子のようだった。

しかし、仏道に励む志は変わらず修行に精進した。

これは希代の優れた足跡であり、真の行持というべきである。

第31文段では宣宗が香厳智閑禅師の道場に入門し、

沙弥として修行した時代の話と

塩官斉安禅師の道場で黄檗禅師に会った時の

宣宗と黄檗との問答が紹介されている。

宣宗は、塩官斉安国師の道場で書記であったが、

黄檗禅師は、その時 塩官道場の首座(修行僧の頭)であった。

黄檗がある時、仏殿に行って仏を礼拝していると、

書記(後の宣宗)が来て尋ねた、

「仏に著いて求めず、法に著いて求めず、

僧に著いて求めず、長老 礼を用いて何にかせん?

(仏に執して求めることなく、法に執して求めることなく、

僧に執して求めることがないのなら、

長老は何のために礼拝しているのですか?)

塩官斉安禅師は普段の説法で

「仏に執して求めることなく、法に執して求めることなく、

僧に執して求めることがないのが仏の境地である」

と説いていた。

黄檗もそのような境地を求めているはずだから、

宣宗はこの質問をしたと考えることができる。

宣宗がこのように尋ねると、

黄檗はすかさず書記(宣宗)に平手打ちして言った、

「仏に著いて求めず、法に著いて求めず、

僧に著いて求めず、常に如是の事を礼す

(仏に執して求めることなく、法に執して求めることなく、

僧に執して求めることなく、いつもこのように礼拝しているのだ)」。

黄檗自身も仏法僧に対する執着心は既にない。

しかも、そのような無執着の境地を誇ったり、慢心することなく、ただ無心に礼拝するのみだ

と言っているのである。

そう言って、また平手打ちした。

書記は言った、

「荒っぽいな。」

そこで黄檗は言った、

「遮裏は是れ什麼の所在なれば、更に什麼の麁細をか説く

(ここはどんなところだと思って、荒っぽいとか細やかだと言うのか)。」

ここは無我無心の悟りの心を追求する道場である。

そこに荒っぽいとか細やかだと評価をする「世俗の基準」を持ち込んではならない

と言っているのである。

武宗の死後、書記の宣宗は遂に還俗して即位し、

武宗の行った仏法廃止を止めて、再び仏法を盛んにした。

宣宗は即位してから在位の間、常に坐禅を好んだ。

仏道に励む志は変わらず修行に精進した。

これは希代の優れた足跡であり、真の行持というべきである。

宣宗はその治世に一定の成果を挙げたため、小太宗と呼ばれているが、

戦乱で記録が失われたため、その業績の詳細は不明である。

原文32

雪峰山真覚大師義存和尚、かつて発心よりこのかた、

掛錫の叢林、および行程の接待、みちはるかなりといへども、

ところをきらはず、日夜の坐禅おこたることなし。

雪峰草創の露堂堂にいたるまで、おこたらずして坐禅と同死す。

啓参のそのかみは九上洞山、三到投子する、奇世の弁道なり。

行持の清厳をすすむるには、いまの大おほく雪峰高行といふ。

雪峰の昏昧は、諸人とひとしといへども、雪峰の伶俐は、

諸人のおよぶところにあらず、これ行持のしかおるなり。

いまの道人、かならず雪峰の澡雪をまなぶべし。

注:

雪峰山真覚大師義存和尚: 雪峰義存禅師(822〜908)。

徳山宣鑑禅師の法嗣。泉州南安の人、姓は曽氏。

投子山の道場を三たびたずね、

洞山の道場を九たびたずねて、仏法の探究に努めた。

徳山宣鑑禅師から悟りを承継し、雪峰山において教化を行なった。

門下から、雲門文偃・玄沙師備・長慶慧稜・保福従展・鏡清道フ

などの諸師が輩出した。

真覚大師の称号および紫衣を贈られた。

908年死去、年87歳。語録二巻がある。

行程: みちのり、旅の道すじ。

接待: 人に飲食物を施すこと。

草創: はじめてことを始める。はじめて造る。

露堂堂: 宇宙の一切がその本質的な姿をわれわれ

の眼前に展開し、何物もかくしてはいない有様をいう。

同死: 同生同死の意。

咨参(しさん): 師事すること。

洞山: 洞山良价禅師がいた山。

投子: 投子山。投子大同禅師(1091〜1157)

、投子義青などが住んだ山。

第32文段の現代語訳

雪峰山の真覚大師義存和尚は、昔 発心して以来、

入門の道場や旅先での接待など、遥か遠くまで行脚したが、

どこであろうと日夜の坐禅を怠ることはなかった。

雪峰山に道場を開いて真の面目を発揮するに至るまで、

怠ることなく坐禅と同時に生き、坐禅と共に死んだ。

徳山宣鑑禅師に師事する以前は、洞山に9回も上り、

投子山に3回も訪れて教えを乞うたことは、希世の精進だった。

今の人の多くが、修行の清潔で厳格なことを勧めるのに、

立派な修行者であるとして雪峰を推薦する。

雪峰の愚かなところは世の人々と同じであっても、

雪峰の怜悧なところは、世の人々の及ぶ所ではない。

これは雪峰の行持が優れているからである。

今 仏道を学んでいる人は、絶え間なく降りかかる雪を

振り払うような雪峰の修行を学ぶべきである。

雪峰義存禅師は発心して以来、遥か遠くまで行脚したが、

どこであろうと日夜の坐禅を怠ることはなかった。

雪峰山に道場を開いて真の面目を発揮するに至るまで、

怠ることなく坐禅と同時に生き、坐禅と共に死んだ。

徳山宣鑑禅師に師事する以前は、洞山に9回、

投子山に3回も上って教えを乞うたことは、

希世の精進だったと修行熱心だった雪峰義存禅師の精進と行持を称賛している。

原文33

しづかに雪峰の諸方に参学せし筋力をかへりみれば、

まことに宿有霊骨の功徳なるべし。

いま有道の宗匠の会をのぞむに、

真実に請参せんとするとき、そのたよりもとも難弁なり。

ただ二十三十個の皮袋にあらず、百千人の面面なり。

おのおの実帰をもとむ、授手の日くれなんとす、打春の夜あけなんとす。

あるひは師の普説するときは、わが耳目なくして、いたづらに見聞をへだつ。

耳目そなはるときは、師また道取をはりぬ。

寄宿尊年の老古錐、すでに柑掌笑呵呵のとき、

新戒晩進のおのれとしては、

むしろのすゑを接するたより、なほまれなるがごとし。

堂奥にいるといらざると、師決をきくときかざるとあり。

光陰は矢よりもすみやかなり、露命は身よりももろし。

師はあれども、われ参不得なるうらみあり。

参ぜんとするに、師不得なるかなしみあり。

かくのごとくの事、まのあたり見聞せしなり。

大善知識、かならず人をしる徳あれども、耕道功夫のとき、

あくまで親近する良縁まれなるものなり。

雪峰のむかし、洞山にのぼれりけんにも、

投子にのぼれりけんにも、さだめてこの事煩をしのびけん。

この行持の法操あはれむべし、参学せざらんはかなしむべし。

正法眼蔵 行持上 仁治 癸卯正月十八日 書写了。

同三月八日 校点了。懐弉

注:

筋力: 筋肉の力、肉体的な力。

かへりみる: 追憶する。

宿有霊骨: 先天的に神秘的な骨格を有していること。

生まれながらの優れた資質。

請参: 参学を請い求めること。

たより: 都合のよい時、機会。

皮袋: 臭皮袋、人間、僧侶。

面面:個々の人々。

実帰: 本当の帰着点。

授手: 指導・救済の手をさずけること。

師の方から手をさしのべること。

打舂(たしょう): 春は臼で穀物などをつくこと。

師匠が弟子を訓育することをいう。

普説:法座に上るとか、香をたくとか、

というような厳重な形式を踏まず、簡易に行なう略式の説法。

ここでは単に説法の意。

耆宿(ぎしゅく):経験・徳望のある老人。

尊年: 高年。

老古錐:錐はきり。

尖端が鋭利で物に穴をおける能力があるところから、

鋭鋒峻烈な僧侶を意味する。

老古錐はすぐれた先輩の僧侶に対する敬称。

拊掌笑呵呵(ふしょうしょうかか):

拊はうつ、たたく、かるくうつ。拊掌は掌をうつこと、喜びを表わすさま。

笑呵呵はからからと大声を上げて笑うこと。

手を打って声を出して笑うこと。

新戒: 新たに戒律を受けた者。

戒律を受けてから間のない者。

晩進: 後進の人。

師決:師の法の決択。

第33文段の現代語訳

静かに雪峰が諸方に学んだ体力を顧みると、

生まれながらの優れた資質によると思われる。

現在仏道を実践している宗師の道場を見ると、

真に師の法を学ぼうとする時には、

その学ぶ機会を得ること自体が最も難しい。

何故なら、学ぶ者はただの20人30人ではなく、

百人千人もの人々だからである。

その各々が真実の法を求めているのである。

そのため、師の方から手をさしのべようとすれば日が暮れてしまい、

師と弟子が切磋琢磨しようとすれば夜が明けてしまう。

或いは又、師が説法する時には、それを理解する自分の耳目が無く、

徒に聞き逃してしまい、耳目が具わった時には、

師は既に説き終わっているようなことになるのである。

また、修行を積んだ先輩の老僧が悟りを手に入れ、

手を打ってからからと笑っている時に、初心後輩の自分は、

法座の末席に連なる機会さえ希である。

このように、法の堂奥に入る者と入らない者、

師の秘訣を聞く者と聞かない者がいる。

月日がたつのは矢よりも速く、身命は露よりも消え易い。

それなのに、師はあっても、

自ら学びとることが出来ないと恨むことがある。

学ぼうとしても、師がいないと悲しむことがある。

このような事を、私は現に目の当たりに見聞してきた。

高徳の師僧は、必ず人を知る力を持っているが、

修行精進する時には、満足できるまで親しく近づける良縁は少ないものである。

雪峰が昔、洞山を訪ね、また投子を訪ねた時にも、

きっとこのような煩わしさを耐え忍んだことだろう。

雪峰のこの行持求法の節操は賞美すべである。

これを学ばないのは悲しむべきである。

正法眼蔵 行持上 仁治 癸卯(西暦1243年)1月18日 書写し終わる。

同年三月八日 校正点検し終わる。懐弉

この文段でも第32文段に登場した雪峰義存禅師の行持を続いて紹介している。

内容に特に難しいところはない。

雪峰が昔、洞山を9回も訪ね、また投子を3回も訪ねた時にも、

日夜の坐禅を怠ることはなかった。

真実の法を求めて、修行に励んだ雪峰義存禅師の行持と求法の節操は賞美すべである。

これを学ばないのは悲しむべきであると

雪峰の行持を称賛している。

参考文献など:

1.道元著 水野弥穂子校註、岩波書店、岩波文庫、「正法眼蔵(一)」1992年

2.安谷白雲著、春秋社、正法眼蔵参究 仏性 1972年

3.西嶋和夫訳著、仏教社、現代語訳正法眼蔵 仏性 第四巻