もともと仏教では、時間論には、それほど重点を置いていない。

原始仏教では現在のみが存在する時であり、過去も未来もないとする

「過未無体(かみむたい)」という考え方がある。

正法眼蔵の「有時」の巻はこの「過未無体」説に基づき

道元が独自の時間論を展開したところに特徴がある。

「有時」の巻における道元禅師の時間論は、

仏教思想の中でも、特筆すべき例だと考えることができる。

「時間」を哲学した書物としては世界最古と言えるかもしれない。

『正法眼蔵』「有時」の巻を12文段に分け、

ここでは、第1文段〜第6文段を合理的(科学的)観点から分かり易く解説したい。

第1文段の原文

古仏言く

「有時高高峯頂立、

有時深深海底行、

有時三頭八臂、

有時丈六八尺、

有時挂杖払子、

有時露柱燈籠、

有時張三李四、

有時大地虚空」。

注:

古仏:ここでは薬山惟儼禅師(745〜828)を指す。

有時: 薬山惟儼禅師の言葉の中では、

副詞として「あるときは」の意に解されるが、道元禅師はこれを有時と読み、

有すなわち存在と関連付けた時間、現実の時間の意に解している。

道元はこの有時という概念を中心に、

行為を尊び実践を尊ぶ仏教哲学における時間観を述べている。

三頭八臂:頭が三つあり腕が八本ある不動明王や愛染明王等の忿怒の相貌をいう。

丈六八尺:ブッダは身長が長く、一丈六尺(約4.85m)あったと伝えられているところから、

丈六は釈尊の肉体を表わす。

八尺も当時のインド人の身長が八尺程度あったというところから、ブッダの肉体を表わす。

普通、丈六八尺とは釈尊の肉体を指す。

またブッダと同等の人間の状態を意味する。

しかし、一丈六尺(約4.85m)は人間の身長としては異常に大きい。

原始仏典にもブッダが特に高い身長の人だというような記述を見たことはない。

後世、ブッダの偉大さを表し神格化するため現実を無視し捏造誇張された数字だと思われる。

大乗仏典に現れる「仏の十号や32相」と同じ類だと考えられよう。

柱杖:僧侶が行脚の時にたずさえる杖。

張三李四:張も李も中国ではもっともありふれた姓であって、

張三は張家の三男坊、李四は李家の四男坊の意。

日本でいえば八さん熊さんを意味する。

第1文段の現代語訳

古仏〈薬山惟儼〉は言った、

「ある時は高高たる山頂きに立ち、

ある時は深深とした深い海の底を潜行する。

ある時は不動明王のような形相をして怒り、

ある時は仏のように身心共に至福の境涯にいる。

ある時は杖や払子となり、ある時は露柱や燈寵となる。

ある時は八さん熊さんとなり、ある時は大地であり空間である。」

第2文段の原文

いはゆる有時は、時すでにこれ有なり、有はみな時なり。

丈六金身これ時なり、時なるがゆゑに時の荘厳光明あり。

いまの十二時に習学すべし。

三頭八臂これ時なり、時なるがゆゑにいまの十二時に一如なるべし。

十二時の長遠短促、いまだ度量せずといへども、これを十二時といふ。

去来の方跡あきらかなるによりて、人これを疑著せず。

疑著せざれども、しれるにあらず。

衆生もとよりしらざる毎物毎事を疑著すること一定せざるがゆゑに、

疑著する前程、かならずしもいまの疑著に符合することなし。

ただ疑著しばらく時なるのみなり。

注:

有:存在、実在。

時: 時間。

丈六金身: ブッダは伝説上、身長が一文六尺(約 4.85m)あって体が金色に輝やいていた

と伝えられている。

これより、丈六金身は釈尊またはブッダと同一の境地にある人を指す。

荘厳光明: 荘厳は美しくおごそかなこと。光明は仏や菩薩の身から発する光炎。

十二時:子の刻から丑、寅と続き、亥の刻を経て再び子の刻に至る一昼夜、

現在の24時間のこと。

一如: 全く同じである。

長遠短促 : 長短のこと。

去来: 去ったり来たりすること、生起消滅。

方跡 : 方向、足跡。

しばらく : かりに、取り敢えず、一先ず。

前程 : 前の過程。

第2文段の現代語訳

いわゆる有時について考えると、時間は即ち存在であり、存在はみな時間である。

一丈六尺の金色に輝く仏は時間である。

時間において仏としての荘厳と光明がある。

この時間は今普通に使っていると一日(十二時=24時間)と同じだと考えても良い。

三面八臂の阿修羅は即ち時間である。

阿修羅のような憤怒の感情に支配されて過ごすのも時間においてである。

時間における存在であるから今普通に使っている一日(十二時=24時間)

と全く同じだと考えても良いだろう。

一日24時間が長いか短いかについて、これを計る絶対的な基準はないが、

今いまかりに、これを一日と言っているのである。

一日という時間は朝に来て夜に去る去来がはっきりしたものであるから、

人はこれを疑わない。

しかし、疑わないからと言って、これを知っているわけではない。

このように人々は見当がつかない諸々の事柄にいちいち一定した疑問を持つことがないから、

疑問を持つ以前の疑問が現在の疑問に一致符号することがないのである。

人々は見当がつかない諸々の事柄にいちいち決まった疑問を持つことがないから、

疑問は時間とともに変わるしかないのだ。

ただ常に変わらないのは、疑問を持つことが時間においてであるという一事のみである。

この「有時」の巻において、

道元は「有時」の語は「ある時は〜」という意味ではないと言う。

冒頭から道元は「時すでにこれ有なり、有はみな時なり。」と宣言している。

道元によると「有時(うじ)」とは「有(=存在)」と「時」が一つであることを

表した言葉である。

「有(=存在)」には、必ず時が付随している。

そのため、「有(=存在)」と「時」が一つで不可分だと考えている。

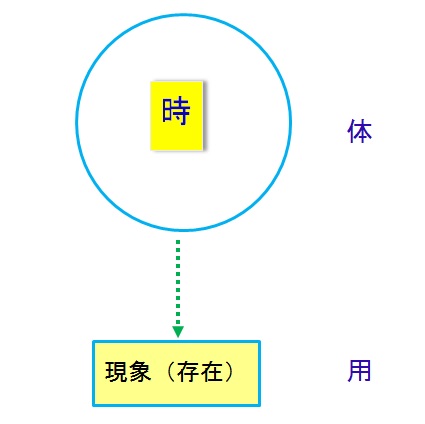

これを図1に概念的に図示する。

図1 道元は時間と存在は一体(時間=存在)で不可分だと考える。

道元はこの考えをさらに次のように発展させる。

「有」と一つであるその「時」とは仏、本来の自己のことである。

すなわち仏とは「有時」であると考える。

道元は

有時(存在と時)=本来の自己=仏 ・・・・・・・(1)

という等式が成立しているという。

「有時(存在と時間)」を仏教的・禅的に考えるとこの等式に行き着く

とユニークな主張をするのである。

(1)式で表される考えは道元による極めて独創的な考え方である。

正法眼蔵「有時」の巻において、道元が言いたいのはこの等式に尽きる

と言えるだろう。

仏は「有」をもって現成しているのであり、

その有をもって現れている仏こそが「時」であると道元は考えている(有時(時間=存在=仏)。

道元にとって、「有時」=仏=本来の自己なのである。

第一文段の

古仏言く、「有時高高峯頂立、有時深深海底行、有時三頭八臂、有時丈六八尺、

有時挂杖払子、有時露柱燈籠、有時張三李四、有時大地虚空」

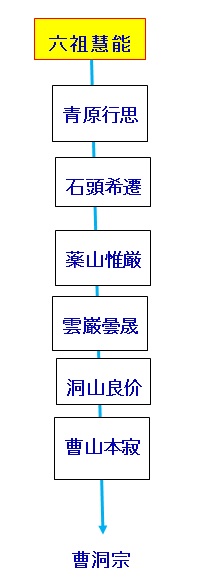

は道元の言葉ではなく、薬山惟儼(745〜828)の言葉である。

「古仏言く」の古仏とは薬山惟儼を指している。

薬山禅師は石頭希遷の法嗣である。

次の図2に示すように六祖慧能→青原行思 →薬山惟厳

を中心とする法系が曹洞宗系の本流になるのである。

図2 薬山惟厳を中心とする曹洞宗系の禅師の法系図

薬山惟厳は特に坐禅に熱心な禅師であったことが知られている。

この姿勢が道元の只管打坐に直結したと言えるだろう。

道元は、この薬山の言葉を引用して、

「いはゆる有時は、時すでにこれ有なり、有はみな時なり」と云う。

すなわち、「薬山は有と時は分けることはできず、一つであると言っている。」

と道元独自の解釈をするのである。

道元は、図1に示したように、

有時とは時と有がくっ付き、一つになったものだと考えるのである。

そして有とは存在しているものだから、現象を意味している。

そこで「有時」とは時と有(=存在)が一つで同じあることを

示す概念だと考えるのである。

冒頭の薬山の言葉を道元は「時は高高峯頂立と現れ、時は深深海底行と現れ、

時は三頭八臂と現れ、時は丈六八尺と現れ、時は挂杖払子と現れ、

時は露柱燈籠と現れ、時は張三李四と現れ、時は大地虚空と現れる」

と読むのである。

時は有をもってして現れ、その現れているものの外に時はない。

時と有は別ではない。時と有は一つである。

図1に示したように、道元はそれを「有時」だと考えるのである。

このような認識は我々の通常の認識とは違う。

我々は時と有(=現象)は異なるものだと認識するからである。

道元には、それは仏教的(=禅的)認識ではない。

それは誤った認識だと考える。

そして「いはゆる有時は、時すでにこれ有なり、有はみな時なり」

であるから、

道元は「丈六金身の仏これ時なり、時なるが故に時の荘厳光明あり」

と云う。

道元にとって丈六の金身の仏は時とは別ではない。

それは時そのものなのである。

時は丈六の金身の仏をもって自らを現しているのであり、

丈六金身の仏は時のあらわれ、すなわち時の荘厳光明であるのだ。

道元は「いまの十二時に習学すべし」と云う。

道元は私達の現実生活に眼を向ける。

十二時とは現代でいうと24時間ということである。

そこで「いまの十二時に習学すべし」というのは、

我々が生きている24時間の生活の中のさまざまな現象、

それら一切は時のあらわれが、すなわち有時であることを学びなさいと言うのである。

たとえば「三頭八臂これ時なり」とは「三頭八臂の不動明王や鬼神も時である。

時が三頭八臂の不動明王や鬼神の怒りの感情として現れている」と言っているのである。

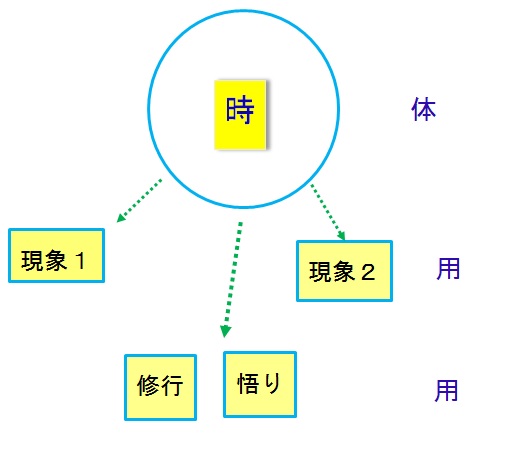

これは図3に示すように、

時を本体とし不動明王や鬼神を

本体である時の作用(働き)とする体用思想で表すことができる

図3 日常の現象(存在)は本体である時の作用(働き)である。

そして、その時の現れであるところの三頭八臂の不動明王や鬼神は

「いまの十二時に一如なるべし」と言う。

即ち、今の24時間の一日の生活のなかに現れている

様々な現象と同じものだと考えるのである。

これは図3に示した体用思想によって時の現れ(用=作用)として理解することができる。

三頭八臂の不動明王や鬼神なぞというと、

私達人間の生きているこの現実世界と異なる世界の存在と思う。

しかし、道元にとってはそうではないのである。

また道元は「十二時の長遠短促、いまだ度量せずといへども、これを十二時といふ。

去来の方跡あきらかなるによりて、人これを疑著せず。

疑著せざれども、しれるにあらず」と言う。

私たちは時の長・遠・短・促を測ってから時の存在をはじめて知るわけではない。

測らずとも、刻々と変化しながら現れる現象(有)により時は現れている。

つまり時は有(存在)と一体であるから、

有により時の存在は明らかになっているのである。

明らかだから、私達は時の存在を疑わない。

しかし疑わないからといって、私達は時の正体を知っているわけではない。

そこで道元は

「衆生もとよりしらざる毎物毎事を疑著すること一定せざるがゆゑに、

疑著する前程、かならずしもいまの疑著に符合することなし。

ただ疑著しばらく時なるのみなり」と言う。

衆生は毎物毎事(時々刻々と現れてくる物事)が時の現れ(働き)であることを知らない。

知らないから、今見ている物事と、その前に見ている物事は符合しない。

つまり、それらの物事のいずれもが時の現れにおいて一つである

と分からないから符号しない。

いわば衆生の見ている物事は根無し草のようなものなのである。

衆生の見ている物事は時そのものに根ざしていない。

いわば物事を誤まった形で見て、迷いの中にいるのである。

しかし「ただ疑著しばらく時なるのみなり」であって、その迷いも時のあらわれである。

それは時が迷いとして現れているのであって、時から外れたものは何一つないのである。

そこで、あらゆるものは時のあらわれであると言う。

この考え方は、図3に示したように、

あらゆる現象は本体である時の作用(働き)であるとする体用思想で考えると分かり易い。

第3文段の原文

われを排列しおきて尽界とせり、この尽界の頭頭物物を時時なりと所見すべし。

物物の相礙せざるは、時時の相礙せざるがごとし。

このゆゑに、同時発心あり、同心発時なり。および修行成道もかくのごとし。

われを排列して、われこれをみるなり。自己の時なる道理それかくのごとし。

注:

頭頭物物:頭頭は個々の生物、物物は個々の事物。 一つ一つの現象。

ショ見(しょけん): 真理をこっそりのぞき見ること。

相擬す: 相互に障害となる。

同時発心: 発心すれば同時に尽界が発心する。

同心発時なり:世界全体が時において全部真実となる。

第3文段の現代語訳

我々は自己を外に置いて世界を自己の現れとしているのである。

この世界の一つ一つの存在を諸々の時だと考えるべきである。

諸々の存在が互いに妨げ合って排除しないのは、

時間と時間が互いに排除して妨げ合わないのと同じである。

そのために、心作用が同時に発現することができるし、

同じ心作用が同時に発動することができるのだ。

および、修行も悟りも同じように時の現れである。

自分を外に置いて、世界を自己の現れとして見るのである。

自己が時そのものである道理はそれと同じである。

道元は有と時は別ではなく一つで「有時」であると説いてきたが、

ここでは

その「有時」は自己と別ではなく一つであると説くのである。

すなわち「われを排列しおきて尽界とせり、

この尽界の頭頭物物を時時なりと所見すべし」

と言って、迷える衆生が世界(尽界)と思っているもの、

それはじつは私達自身を排列したものにほかならぬと言うのである(主客分離状態)。

わたしたちが見ている世界、私達が世界と思っているもの、それはほかならぬ、

それを見ている私の現れであると考えている。

しかもそのわたしの現れである様々な現象、存在は時であると言う。

すなわち世界は自己の現れであり、さらに世界は時の現れであり

時と自己はひとつであると考えるのである

これは、言語動用などの作用(働き)は本体(=本性=脳)の作用(働き)である

とする<作用即性>の考え方と同じである。

自己と時は一つであるがゆえに「同時発心あり、同心発時なり」である。

わたしが発心する、その発心は時とは別ではない。時は発する心であり、心は発する時である。

発心は時の現れなのである。そして発心のみならず、修行も成道も時の現れである。

発心・修行・成道は時の現れにおいて一つである。それらは同時に起き別々ではない。

常識的認識では発心し、修行し、成道するという具合に、

発心・修行・成道には時間的経過があるように思うが、

発心・修行・成道は別ではないから同時に起き、時間的経過はないのである。

しかし常識的な人は発心・修行・成道に時間経過はあるように思う。

そのような常識的な考えに対して、道元はそのような考えは誤りだと考え、

「われを排列して、われこれをみるなり」と言うのである。

これは次の図4に示したように、体用思想で図示説明することができる。

図4 現象(修行や悟り)は本体である時の作用(働き)で別ではない。

道元はわれがわれを排列して我を見ているのだと考える。

すなわち発心・修行・成道とは、われが発心という我、修行という我、

成道という我を我が見ているのである。

我が我を見ているのみであり、つまりそこには時間経過はない。

道元にとって、それが真実であり、真実の世界観とはあるがままのことである。

そこでは、時と世界と自己の三つは一つである。

この時、

有時(存在と時)=本来の自己=仏 ・・・・・・・(1)

という既に見た等式が成立する。

(1)式に示したように、

その時・有・自己の三つが一つであるという場合、時、自己、有の三つは別物ではない。

この場合の自己は世界と対立している主客分離の自己ではない。

自己は世界と不二一如である自己(心境不二の自己)である。

(万物一体の思想を参照)。

この時、自己と時は主客の分離と対立を超えて仏となる。

即ち、(1)式が成立・実現するのである。

これはまた図3、4に示したような体用思想によっても説明できる。

第4文段の原文

恁麼の道理なるゆゑに、尽地に万象百草あり、

一草一象おのおの尽地にあることを参学すべし。

かくのごとくの往来は修行の発足なり。

到恁麼の田地のとき、すなはち一草一象なり、会象不会象なり、会草不会草なり。

正当恁麼時のみなるがゆゑに、有時みな尽時なり、有草有象ともに時なり。

時々の時に尽有尽界あるなり。

しばらく今の時にもれたる尽有尽界あるやなしやと観想すべし。

注:

万象: もろもろの形あるもの、もろもろの事象。

百草:もろもろの事物。草をとり上げて

一切の客観的事物を象徴的に指す言葉。存在としての事物。

尽地に万象百草あり:地上にあらゆる現象と存在がある。

一草一象おのおの尽地にあることを参学すべし: 一草・一現象といえども

それぞれ地上の存在であり、自己の時であることを学ぶべきである。

かくのごとくの往来: 尽地から考え、一草一象から考えること。

修行の発足なり: 有時の修行のはじまりである。

到恁麼の田地のとき: 有時の修行を成就した時、

すなはち一草一象なり: 一草一象が自己の時であり存在となる。

会象不会象なり、会草不会草なり。: そのことを理解してしまうと

それが自己の人格にとけてしまい、生活のなかに溶け込んでしまうので

その悟りを自覚することもなくなる。

会象不会象なり: 理解していてもそれを自覚することがない。

会でも不会でも真実である。

有時みな尽時なり: どの時も、どの時も、みな時を尽くしている。

有草有象ともに時なり:一つ一つの現象がともにみな時である。

有象: 存在としての事象。

観想:観察し思索すること。

第4文段の現代語訳

このような道理によって、地上にあらゆる現象と存在があり、

一個の事物・一個の現象といえどもそれぞれ地上の存在であり、

自己の時であることを学ぶべきである。

これが有時の修行のはじまりである。

有時の修行を成就した時、宇宙の一草一象のどれもが自己の時であり存在となる。

そのことを理解してしまうとそれが自己の人格と生活のなかに溶け込んでしまうので

その悟りを意識することもなくなる。

まさにこのような時より他に何もないから、

どの時も、どの時も、みな時を尽くしているのである。

あらゆる存在と現象はともに時である。

諸々の時に全ての存在と世界があるのだ。

ここでこれまで検討した時から洩れた全存在と世界があるかないかを

考えて見るべきである。

道元は「このような道理であるがゆえに(恁麼の道理なるゆゑに)」と言う。

「恁麼の道理」とは勿論「自己の時なる道理」のことである。

そこで「尽地に万象百草あり、一草一象おのおの尽地にあることを参学すべし。

かくのごとくの往来は修行の発足なり」と言う。

あらゆる世界の森羅万象の一つ一つがあらゆる世界としてあることを学びなさいと言う。

その一つ一つのおのおのがあらゆる世界としてあると学ぶとはどういうことか。

それは「あらゆる世界の森羅万象の一つ一つが、自己の時である。」ことを学ぶことである。

では「あらゆる世界の森羅万象の一つ一つが、自己の時である。」ことを学ぶとはどういうことか。

たとえば今われが草木に会って、その草木をわれが見ている。

その草木が一つの世界であり、一つの 宇宙である。

草木といえば草木に関係する草木以外のあらゆるものがことごとく入る。

そのすべてが草木として現れているのだ。

道元はそのすべての現れである草木と自己は別の存在ではないと考えているのである。

これは道元禅の特徴である「心境不二」や「万物一体」の境地と深い関係がある。

(万物一体の思想を参照)。

いま自己に対峙している草木は外境である草木として現れている。

しかし、その草木と時(自己)は別ではない(心境不二)。

その草木はすべて時(自己)の現れであって、

その草木の外に過ぎ去っていった何かが、

あるいはいまだ到来していない何かがあるわけではない。

過去と未来は草木の外にあるのではない。

それらはことごとく今の草木の中に入っている。

だから草木のほかに時はない。

すなわち草木が時であり、時が草木である。

時が草木とあらわれているのだ。

このように考えると自己・世界・時の三つは一つである。

この考え方を図5に示す。

図5 有時=世界=自己(本来の自己=仏)が成立する。

図5は自己(本来の自己=仏)と世界と時の三つが一如であることを示している。

図5は、(1)式の直観的表現となっている。

道元はこれを学ぶことが有時の修行のはじまりであると考えているのである。

図5は「心境不二」の直観的表現ともなっているので

「心境不二」を学ぶのが有時の修行の始まりであると言っていることになる。

ただ「心境不二」の場合心と外境の二元的対立を否定するだけなので簡単であるが、

それに時(有時=真の自己=本来の自己)が加わるので複雑な構造となっている。

では有時の修行の終わり、有時の修行が成就するとどうなるのか。

「到恁麼の田地のとき」とは有時の修行が行き着いたところ、

すなわち自己・時・世界の三つを別ではなく同じものであるとして生きる時、

即ち有時の修行を成就した時のことである。

そこで有時の修行を成就したとしても「すなはち一草一象なり」であり、

有時の修行の発足のときとなんら変わりはない。

すなわちおのおのの存在なり現象なりが時の現れであり、その現れのほかに時はないのである。

しかも有時は「会象不会象なり、会草不会草なり」であり、

その草木が自己の時である道理が分かる分からないにかかわらず、

自己の時であることにかわりはない。

分かる分からないにかかわらず、真実である。

有時を会得すると有時のほかに何ひとつもなくってしまうからである。

そのことを理解してしまうとそれが自己の人格と、

生活のなかに溶け込んでしまうのでその悟りを意識することもなくなる。

このようにあらゆるものを有時と体得するとそれらあらゆる有時は尽時となるわけである。

尽時とは尽くの時という意味である。

たとえばわれが山河を見ているとしよう。

そこでその見ている山河を有時と会得したとしよう。

山河を有時と会得するとは、

見ている山河のほかに自己もなければ時もないと会得することである。

山河を有時と会得する。

すると、その山河という有時は尽時となるのである。

山河という有時が尽時になるとは、

山河という有時の中に山河以外のあらゆる有時が尽く入ることである。

大地という有時、雲という有時、星という有時、釈迦という有時、道元という有時など、

山河以外の一切の有時がことごとく山河という有時の中に入る。

尽有尽時は山河の有時に入り、尽有尽時はいま山河の有時として現れている。

だから道元は「時々の時に尽有尽界あるなり」と云うのだ。

それぞれの有時には尽有尽界が入っている。

そこで道元は云う、

「しばらく今の時にもれたる尽有尽界あるやなしやと観想すべし

(ここでこれまで検討した時から洩れた全存在と世界があるかないかを考えて見るべきである)」と。

以上が道元の有時(存在と時間)に対する禅的時間認識・世界認識であり、悟りの境涯といえるだろう。

原文5

しかあるを仏法をならはざる凡夫の時節に、

あらゆる見解は、有時のことばをきくにおもはく、あるときは三頭八臂となれりき、

あるときは丈六八尺となれりき。

たとへば河をすぎ山をすぎしがごとくなりと。

いまその山河たとひあるらめども、われすぎたりて、

いまは玉殿朱楼に処せり、山河とわれと天と地となりとおもふ。

しかあれども、この道理一条のみにあらず。

いはゆる山をのぼり河をわたりし時にわれありき。

われに時あるべし。われすでにあり、時さるべからず。

時もし去来の相にあらずば、上山の時は有時の而今なり。

時もし去来の相を保任せば、われに有時の而今ある、これ有時なり。

かの上山渡河の時、この玉殿朱楼の時を呑却せざらんや、吐却せざらんや。

注:

而今(しきん) :而はすなわち、即座の意。

而今とは今日唯今をいう。即今。

呑却:呑み込むこと。

吐却:吐き出すこと。そこから真っ直ぐ続いている。

第5文段の現代語訳

真実はこうであるのに、仏法を学ばない俗人による凡夫まる出しの見解では、

有時という言葉を聞いて、ある時は三頭八臂の阿修羅となっていた、

また、ある時は一丈六尺の仏となってニコニコしていたと思う。

これはたとえて言えば、自分が河を過ぎ、山を過ぎるのと同じようなものであると。

今もその山河は、たとえ有るのだろうが、自分はそこを通り過ぎていて、

今はりっぱな豪邸に居るのだから、前に過ぎた山河と今の自分とは

天と地の隔たりがあると思うのだ。

しかし、これは俗人による凡見である。

そうであっても、この一条の道理だけではすまない。

いうところの山を登り河を河を渡った時点には自分は存在していたのだから、

その時の自分にはその時があったはずである。

自分がその時に存在していたのだからその時は自分から離れることはない。

時というものが去来するものでないならば、山に登った時は有時の今である。

時というものが去来するものであるとしても、自分には有時の今がある、

これが有時ということなのだ。

即ち、それぞれには時がある。

有時は去来と関係ない。

かの山に登り河を渡った時は、今の豪邸住まいのような太平無事の境界を得ている。

これはかって修行していた時が今の時を呑んでいたからである。

修行によって得た今日の太平無事の境界は、かっての血みどろの修行の時を呑んでいるのだ。

かっての修行の時が今日の太平無事の時を吐き出したのである。

今日の時が呑んでいたかっての修行の時を吐き出したのである。

このように修は証を呑吐し、証は修を呑吐している。

この呑吐が修証一如である。

このように、かっての上山渡河の時が、

今日の玉殿朱楼の時を吐き出しているのである。

第5文段の解釈とコメント

ここまで述べられてきたものは道元禅の特徴である

主客一如(心境一如)の悟りの境涯である。

そこでは主客(主観と客観)は分離していない。

主客は分離していないから、われから過ぎ去る有なぞはない。

われに対している対象の中に、その対象以外の一切の有は入っている。

しかし仏法を習わない凡夫はそうは思わない。

彼等は有時と言うと、「或る時は〜」というように認識をする。

たとえば或る時は三頭八臂の不動明王になった、或る時は丈六八尺の仏となったと思う。

たとえば或る時は河を渡った、或る時は山を上った、そして今の自分は玉殿朱楼に居る。

自分が渡った河や上った山は今もあるだろうが、

それらの河を渡った私と山を上った私と今の玉殿朱楼に居る自分とは

天と地ほどの隔たりがあると思うのである。

それは自己と時と有は別々だと思っているからである。

いまの目前の対象にその対象以外の過去現在未来の一切の対象が

入っているとは思わないのである。

仏に目覚めたものにおいては自己と有と時は離れないのだが、

凡夫は自己と有と時が離れている。それが正しいと思っている。

しかし道理はそうではない。山を上った「時」に「われ」があった、

河を渡った「時」に「われ」があった。

このように「われ」あるところに必ず「時」はある。

そうなると「われ」と「時」は一つであり、したがって「時」は去るものではない。

そこで時がもし去来の相でなければ、

上山の時も渡河の時も玉殿朱楼の時もいずれも去るものではない。

それらの有時はいずれも今の有時にほかならないのである。

上山の時も渡河の時も玉殿朱楼の時も、あらゆる有時は自己から離れることはない。

あらゆる有時はわれの今の有時にほかならないのである。自己・有・時は一つである。

では時がもし去来の相であるならばどうなのか。すでに指摘したようにわれに今の有時がある。

つまりわれとあらゆる有時は離れないのであるから、

たとえばいまわれが玉殿朱楼に居るならば、われが山に上った、河を渡った、

それら上山の有時や渡河の有時はどこにあるのか。

それらは今の玉殿朱楼の有時の「外」にあるのではない。

われと有時は離れないのだから、

それら上山の有時や渡河の有時は玉殿朱楼の有時の「中」に直入することで

今のわれの現前から隠れてしまっているだけである。

この今の有時の中にそれ以外の有時の直入して隠れてしまうはたらきを

道元は吐却ないし呑却と表現している。

凡夫は自己と有時が一つであることがわからず、

自己と有時は別々に存在していると思っているから、

今の有時の「中」に今の有時以外の一切の有時が直入するはたらきを、

今の有時の「外」に今の有時以外の一切の有時は去来してしまっていると錯覚しているのだ。

凡見からすると去来と思われるはたらき、

それは去来のない時のあらわれる形式なのである。

去来しない時そのものは仮に去来という形をもってあらわれているのである。

たとえば上山の時は、その上山という有時の中に上山の有時以外のあらゆる有時が入る。

すなわち上山の有時は、他の有時を呑却吐却して、ただ上山の有時のみがあらわれている。

しかし上山の有時のみといっても、

その上山の有時という有時はあらゆる有時の中の一つではない。

その上山の有時の中には上山以外の一切の有時が入っている。

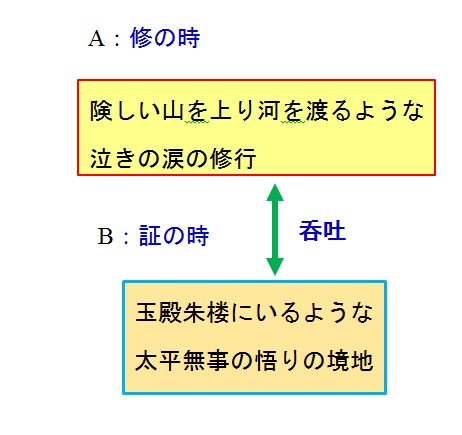

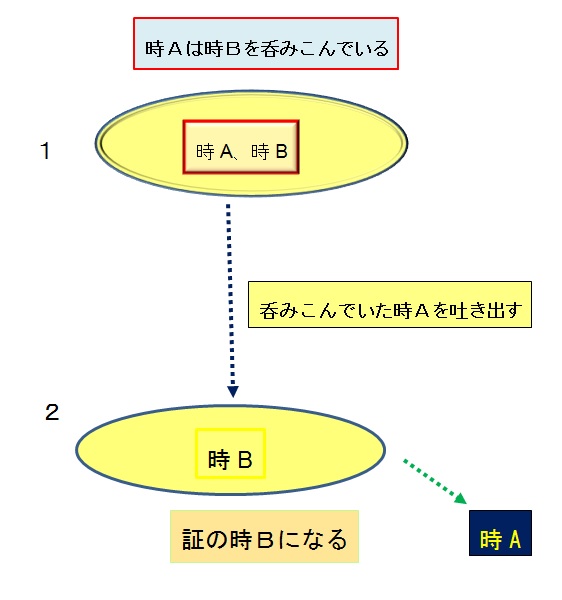

道元がいう吐却ないし呑却の働きを図6と図7を用いて説明しよう。

図6 修の時(A)と証の時(B)

図6に示したように険しい山を上り、激流の河を渡るような泣きの涙で修行した時(A)

と玉殿朱楼に居るような太平無事の境涯時(B)という二つの時を考える。

次に図7に示したような呑吐のプロセスを考える。

図7 修の時(A)を吐き出すことによって証の時(B)になる。

かっての血みどろの修行の時(A)は太平無事の境涯である悟りの時(B)

を呑んでいると仮定する。

この状態を図7の1に示す。

今日の時は修行の時(A)と悟りの時(B)の2つの時(図7の1)から

修行の時(A)を吐き出したため、

呑み込まれていた時(B)のみになると考える。

即ち時が呑んでいた修行の時(A)を吐き出すことによって、

修行の時(A)が呑んでいた太平無事の時(B)が吐き出されて

現在に現れたと考えるのである。

この状態を図7の2に示す。

このような呑却や吐却のプロセスによって今日の太平無事の時(B)があると考えることができる。

このように修の時(A)は証の時(B)証を呑吐し、証(B)の時は修(A)を吐き出している。

図7に示したように

時の観点に立つと修(A)の時と証(B)の時は等価かつ同等である。

道元はこれが「修証一如」であると考えている。

これは道元の「有時」の考えに基づく「修証一如」の独特な説明であるが、

脳科学に基づいた説明も可能である。

原文6

三頭八臂はきのふの時なり、丈六八尺はけふの時なり。

しかあれども、その昨今の道理、ただこれ山のなかに直入して、

千峰万峰をみわたす時節なり、すぎぬるにあらず。

三頭八臂もすなはちわが有時にて一経す、彼方にあるにたれども而今なり。

丈六八尺もすなはちわが有時にて一経す、彼処にあるにたれども而今なり。

しかあれば松も時なり、竹も時なり。

時は飛去するとのみ解会すべからず、飛去は時の能とのみ学すべからず。

時もし飛去に一任せば間隙ありぬべし。

有時の道を経聞せざるは、すぎぬるとのみ学するよりてなり。

要をとりていはば、尽界にあらゆる尽有はつらなりながら時時なり。

有時なるによりて吾有時なり。

注:

一経す : 一回限りのものとして自己の全経験の中にある。

山のなかに直入して、千峰万峰をみわたす時節:山のなかに分け入って、

千峰万峰をみわたすように自己の今の時節

(禅の山に分け入って悟りを開いた現在の境地)を見渡している時である。

すぎぬるにあらず。: 過ぎ去ったのではない。

松も時なり:松があるということも、松と同時にある自己の時である。

有時の道: 有時の道理。

吾有時なり:自己と同時に存在する時である。

第6文段の現代語訳

三頭八臂の阿修羅のように歯をくいしばって、修行したのは昨日の時であり、

丈六八尺の仏の悟りを開いたのは今日の時なである。

そうであっても、その昨今の道理は、ただこれ山のなかに分け入って、

千峰万峰をみわたすように自己の昨今の時節

(禅の山に分け入って悟りを開いた現在の境地)を見渡している時である。

これは決して過ぎ去った過去のことではない。

三頭八臂の阿修羅のように歯をくいしばって、修行したのは昨日の迷いの時であり、

自己の有時に在った体験である。

その体験は彼方に過ぎたようにみえるけれども自己の而今の体験である。

丈六八尺の仏の悟りを開いたのは今日の時である自己の有時である。

その体験は彼方に過ぎ去ったようにみえるけれども而今の自己として現成している。

そうであるから、有である松も時であり、有である竹も竹と同時にある自己の時である。

時は飛び去るものとだけ理解してはならない。

飛び去るのが時の働きとだけ考えてはならないのだ。

時というものがもし飛び去るものだけであったなら、飛び去った後に時の隙間があるはずである。

しかし、そのような時の隙間はない。

有時の道理に耳を傾けないのは、時は過ぎ去るものと考えるからである。

要を取って言えば、全世界の全存在は連なりながら時である。

時は存在であるとともに、時であるから自己は有時なのである。

第6文段の解説とコメント

ここまで述べられてきたものが道元の考えである。

道元は主客一如(心境不二)の立場に立ってこの問題を考えている。

(「心境一如」を参照)。

道元にとって世界・自己・時の三つが一如である。

主客(主観と客観)は一如で分離していないから、我(=主観)から過ぎ去る有(存在=客観)はないのである。

道元は、世界=自己=時だと考えているのだ。

我に対している対象(外境)の中に、その対象以外の一切の有は入っている。

有(存在)=対象=時 であるからだ。

しかしそのような仏法をならわぬ凡夫はそうは思わない。

凡夫は有時といわれると、凡夫は有時を「或る時は〜」と考える。

たとえば或る時は三頭八臂の不動明王のように怒った、

或る時は丈六八尺の金身の仏のようにニコニコしたと思う。

たとえば或る時は河を渡った、或る時は山を上った、

そして今の自分は玉殿朱楼に居るような太平無事の悟りの境地である。

自分が渡った河や上った山はあるだろうが、

それら河や山と今の玉殿朱楼に居るような自己の境地とは

天地ほどの隔たりがある別の物と思うのである。

それは自己と時と有は別だと思っているからである。

いまの目前の対象にその対象以外の過去現在未来の一切の対象が

入っているとは思わない。

仏の悟りに目覚めた人においては自己と有時は分離しない(世界=自己=時)が、

凡夫は自己と有時が離れている(主客が分離している)。

それが正常だと考えている。

しかし真の道理はそうではない。

山を上った「時」に「我」があった、河を渡った「時」に「我」があった。

このように「我」があるところに必ず「時」はある。

そして「我」と「時」は一つである。

「時」は自己を離れてあるものではない(世界=自己=時、図1,5と(1)式を参照)。

そこで時がもし去来の相でなければ、

上山の時も渡河の時も玉殿朱楼の時もいずれも去るものではない。

それらの有時はいずれも今の有時(自己)にほかならないのである。

上山の時も渡河の時も玉殿朱楼の時もあらゆる有時は自己から離れることはない(世界=自己=時)。

あらゆる有時は今の有時にほかならないのである。

自己と有時は一つである。

では時がもし去来(飛来)の相であるならばどうなのか。

すでに指摘したように我に今の有時がある。

つまりわれとあらゆる有時は離れないから、

上山の有時や渡河の有時は玉殿朱楼の有時の「中」に直入することで

今のわれの現前から隠れてしまっているだけだと考えられる(世界=自己=時)。

いまのわれの居る有時の中にそれ以外の有時が直入して隠れてしまうはたらきを

道元は吐却ないし呑却と言う

(第5文段を参照)。

凡夫は自己と有時が一つであることがわからず、別々に存在していると思っている。

そのため、今の有時の「中」に今の有時以外の一切の有時が直入するはたらきを、

今の有時の「外」に今の有時以外の一切の有時は

去来(飛来)してしまっていると錯覚しているのだ。

凡見からすると時には去来と思われるはたらきがあるように見えるが、

それは去来(飛来)することのない時の形式なのである。

去来しない時が仮に去来という形をもってあらわれているだけである。

たとえば上山の時は、その上山という有時の中に上山の有時以外のあらゆる有時が入る。

すなわち上山の有時は、他の有時を呑却吐却して、ただ上山の有時のみが現れている。

しかし上山の有時のみといっても、

その上山の有時という有時はあらゆる有時の中の一つではない。

その上山の有時の中には上山以外の一切の有時が入っている(有時=自己=上山の有時)。

次に道元は「三頭八臂はきのふの時なり、丈六八尺はけふの時なり。

しかあれども、その昨今の道理、ただこれ山のなかに直入して、

千峰万峰をみわたす時節なり、すぎぬるにあらず」と云う。

これは前節で言ったことと同じことを述べている。

われが三頭八臂の不動明王のように歯をくいしばって修行したのは昨日の時である。

われが丈六八尺の金身の仏に会って悟ったのは今日の時である。

それら三頭八臂、丈六八尺など昨今の有時は、

いまわたしが山に上っている時(悟りを開いた時)には、

上山の有時の中に直入してしまい、上山の有時のみである。

そして今、わたしは山に上り(悟りの境地に立って)千峰万峰を見渡している

(有時=本来の自己=上山の有時=仏)。

しかし、自己の本質に於いては少しも変わりはない。

そこで「三頭八臂もすなはちわが有時にて一経す、彼方にあるにたれども而今なり。

丈六八尺もすなはちわが有時にて一経す、彼処にあるにたれども而今なり」

と云うのである(三頭八臂の有時=本来の自己=上山の有時=而今のわれ)。

ここでいう一経とは先の呑却や吐却と同じ意味である。

全有時である、一生命が三頭八臂の時としてあらわれ、

丈六八尺の仏の境地として現れて自己の全経験の中にあるのである。

去来の概念を用いるならば、

去来することのない有時が仮に去来の形をみせながら自らをあらわしている。

すなわち一有一時としてあらわれているだけである。

一有一時以外のものは彼方に去来したようであるが、じつは去来していない。

過ぎ去っていない。

それらは今ここに全有時=本来の自己=仏としてあると考えている。

かくして去来(飛来)するようにみえる有は去来することのない時の現成である。

今現れている一有は全有の現れである。そのあらわれている一有のほかに時はない。

有は時のあらわれであり、時と有は一つである。

すなわち有時である。

「有時」という語を「ある時は?」と読み下しとして解釈するのではなく、

ひとつの抽象名詞として打ち出している。

この有時の巻では、道元は有時の一語で仏を説いている。

この「有時」の巻はたんなる時間論ではない。

あくまで仏とはいかなるものか、

本来の自己(=真の自己)とは如何なるものかを説くものであり、私達が仏に到る道を示しているのである。

既に見たように、道元の有時の考えでは、「有はみな時である」。

だから「しかあれば松も時なり、竹も時なり」となる。

われが松や竹などを見る、それら松や竹は去来しない時のあらわれであり、

われが松を見ているならば、その松は一有のようにみえて、一有とあらわれている有時である。

したがってその松のほかに有はなく、

「竹も時なり」と言う。

道元は「時は飛去するとのみ解会すべからず。飛去は時の能とのみ学すべからず」と言う。

道元は時の飛去(去来)を全否定はしない。

あくまで時の性質を去来のみと理解してはならないと言う。

有時は一有一時をもって現成する。

それは別の言葉で言うと去来(飛去)しない時が

仮に去来の相をみせてあらわれているだけである。

脳の認識機能が去来の相をみせて現れているだけで、

それを認識している脳は変わらない。

だから去来がまったくないのではない。

その去来はあくまで去来しないもの(真の自己)のあらわれであり、

去来は去来しないもの(真の自己)の形式(脳の認識機能)にすぎない。

有時の道理が分からないものは去来の側面ばかりをみて有時の去来しない性質がわからない。

だから去来(飛去)を時の性質だと誤解してしまうのである。

そこで道元は「去来のみが時の性質だとしたら、そこには間隙があるだろう」と言う。

たとえばわたしが幼少の時、学生の時、大人の時と去来するならば、

そこには間隙があるはずである。

しかし間隙はない。

つまり時は去来しないのである。

去来は仮のものにすぎない。

そこで道元は「要をとりていはば、尽界にあらゆる尽有はつらなりながら時時なり。

有時なるによりて吾有時なり」という。

全世界(尽界)にある尽くの有(存在)は別々のものではなく、連なっている。

それがわが有時の現成である。

たとえば道元や釈迦などは過去に存在していた人であり、

いまのわたしとは無関係だと思うかも知れない。

しかし、そうではない。彼らは我々と本質的に同じである。

彼らは我々と同時にいまここに存在していると考える(有時=本来の自己=仏)。

過去現在未来の全世界の尽くの有(存在)は、ひとつらなりであり、

青原も、黄檗もみんな時の現れである。

そしてその時は真の自己である。道元は真の自己のあらわれであり、

釈迦も、馬祖、石頭も真の自己のあらわれである。

自分も含め、真の自己そのものであると考えているのである(有時=真の自己=仏)。

参考文献など:

1.道元著 水野弥穂子校註、岩波書店、岩波文庫 正法眼蔵(二)、2004年

正法眼蔵 第二十 有時 p.46〜58

2.安谷白雲著、春秋社、正法眼蔵参究山水経・有時 1968年

3.西嶋和夫訳著、仏教社、現代語訳正法眼蔵 第二巻、1981年

4.「道元『正法眼蔵』の有時の巻の参究」

ウェブサイト https://sites.google.com/site/takesikeda/iyg